1701 ~ 1714年 War of the Spanish Succession

“France : Louis XIV ( 1638-1715 ) × Habsburg : Karl VI ( 1685-1740 )”

● Cremona governance countries

España ( 1513 ~ 1524, 1526 ~ 1701 ) – France ( 1701 ~ 1702 ) – Republik Österreich / Habsburg ( 1707 ~ 1848 )

● Casa Savoia : 1713年 Regno di Sicilia – 1720年 Regno di Sardegna / Torino – 1848年 The First War of Independence – 1859年 The Second War of Independence – 1866年 The Third War of Independence

● Luigi Rodolfo Boccherini ( 1743-1805 ), 1743 Lucca / 1757 Vienna “The court employed” / 1761 Madrid / 1771 String Quintet Op. 11 No. 5 ( G 275 ) : Italian cellist and composer

Marie Antoinette ( 1755-1793.10.16 )

1770年 She married Louis-Auguste ( 1754-1793.1.21 ) / ” Louis XVI ( 1774 ) “ at the age of 14.

1793年 ” Louis XVI ” ( 1774 ) / Louis-Auguste ( 1754-1793.1.21 )

● Johann Peter Salomon ( 1745-1815 ), Bonn / Prussia / ca.1780 London / 1791 ~ 1792, 1794 ~ 1795 Franz Joseph Haydn : Violinist

□ François-Xavier Tourte ( 1747-1835), Paris : Bow maker

● Carl Stamitz ( 1745-1801 ), Mannheim / 1762 Mannheim palace orchestra / 1770 Paris / Praha, London : Violinist

● Johann Anton Stamitz ( 1754 – ‥ ), Mannheim / 1770 Paris / 1782 ~ 1789 Versailles / ‘ 1798‥1809 Paris ‘ : Violinist

■ Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) , Cremona : Violin maker.

● Giovanni Battista Viotti ( 1755-1824 ), Fontanetto Po / Torino, Paris, Versailles, 1788 Paris, London, 1819-1821 Paris, London : Violinist

● Federigo Fiorillo ( 1755-1823 ), Braunschweig / 1780 Poland / 1783 Riga / Paris / 1788 London He played the viola in Saloman’s quartet. / 1873 Amsterdam, Paris

● Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756-1791 ), Salzburg / 1762 München, Wien / 1763 ~ 1766 Frankfurt, Paris, London / 1767 ~ 1769 Wien / 1769 ~ 1771 Milano, Bologna, Roma, Napoli / 1773, 1774 ~ 1775 Wien / 1777 München, Mannheim, Augsburg / 1778 Paris / 1779 Salzburg / 1781 München, Wien / 1783 Salzburg / 1787 Praha, Wien / 1789 Berlin / 1790 Frankfurt / 1791 Wien, Praha, Wien

ドイツのチェリスト ベルンハルト・ロンベルクは 父親と共に1790年頃に ボンにおいて ケルン大司教の宮廷オーケストラに参加したとされています。そして そこで知り合ったベートーヴェンの ‘ あなたのためにチェロ協奏曲を作曲する。 ‘という申し出を断った逸話が残る人です。

ロンベルクは、チェロの設計と演奏にいくつかの革新をもたらしたことでも知られています。

例えば 1/2 や 3/4サイズのチェロを作るべきであると提案したことやチェロの記譜法の単純化などがそうですが、弦楽器にとってはなんといっても チェロの指板にフラット面を設定したことが重要だと私は思います。

このアイデアに関しては 演奏上の目的などいくつかの説明が試みられていますが、私の個人的な推測としては ネック振り設定と 指板裏加工の考え方を反映したものと思っています。

皆さんは どうお考えでしょうか?

● Bernhard Heinrich Romberg ( 1767-1841 ), “The Münster Court Orchestra” / 1790 Bonn “The Court Orchestra” / He lengthened the cello’s fingerboard and ‘Flattened’ the side under the C string : German cellist and composer

● Rodolphe Kreutzer ( 1766-1831 ), Versailles / 1803 Wien “Kreutzer Sonata ” Ludwig van Beethoven 1770-1827, Paris 1795 ~ 1826 ‘Conservatoire de Paris’ – 1796年 Caprices – 1807 comprises 40 pieces – “42 Études ou Caprices” / Genève, Swiss : Violinist

● Pierre Baillot ( 1771-1842 ), Paris : Violinist

● Pierre Rode ( 1774-1830 ), Bordeaux / 1787 Paris / 1804 Saint Petersburg, Moscow / 1812 Wien ” Ludwig van Beethoven 1770-1827 Violinsonate Nr. 10 in G-Dur, Op. 96 ” / 1814 ~ 1819年 Berlin, “24 capricci” / 1830 Lot-et-Garonne : Violinist

● August Duranowski ( ca.1770-1834 ), Warsaw / Paris / 1790 Brussels / Strasbourg : Violinist

● Ignaz Schuppanzigh ( 1776-1830 ), Vienna / He gave violin lessons to Beethoven, and they remained friends until Beethoven’s death. : “Schuppanzigh Quartet” : Violinist

2016-11-02 Joseph Naomi Yokota

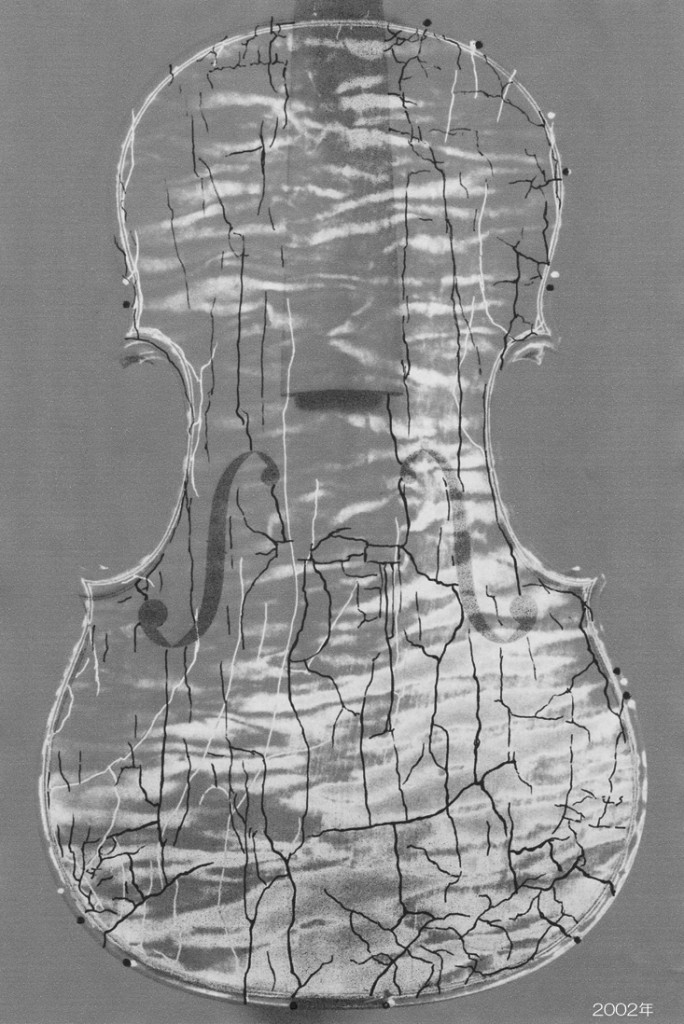

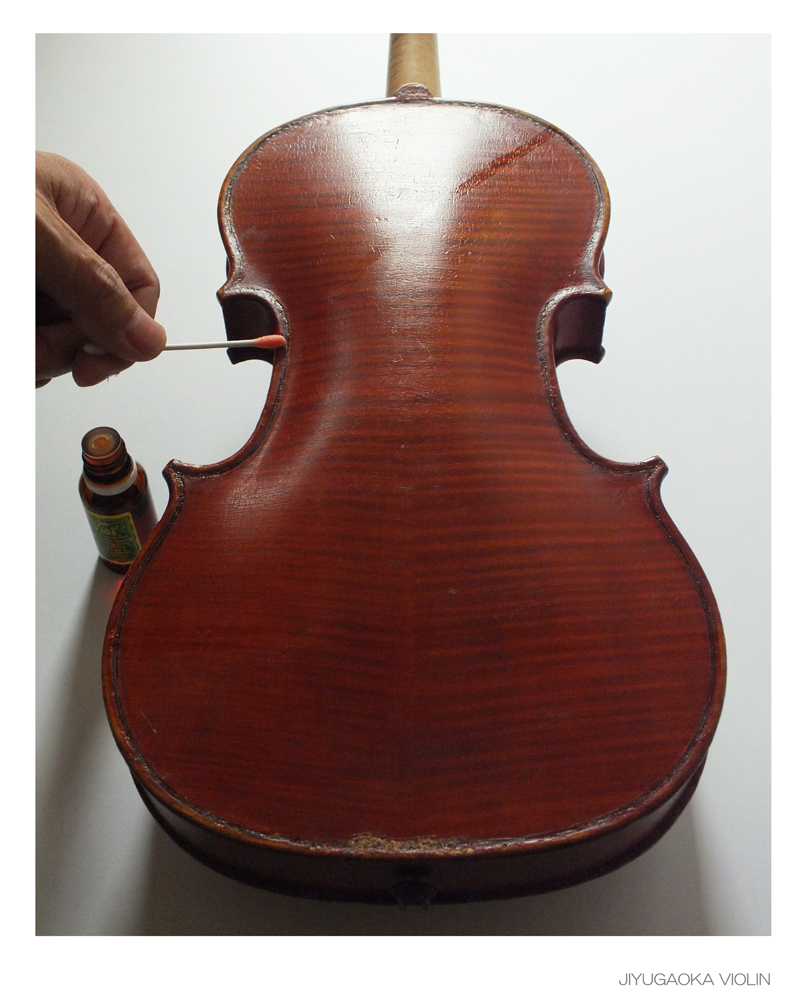

395mm Viola / Pygmalius anno 2002

395mm Viola / Pygmalius anno 2002

この ヴィオール・オイル( Viol )の一般的な使用法は 柔らかい布に少量をしみこませ ニス部に塗布して、その後に別の柔らかい布でふき取るように磨きこみます。

この ヴィオール・オイル( Viol )の一般的な使用法は 柔らかい布に少量をしみこませ ニス部に塗布して、その後に別の柔らかい布でふき取るように磨きこみます。

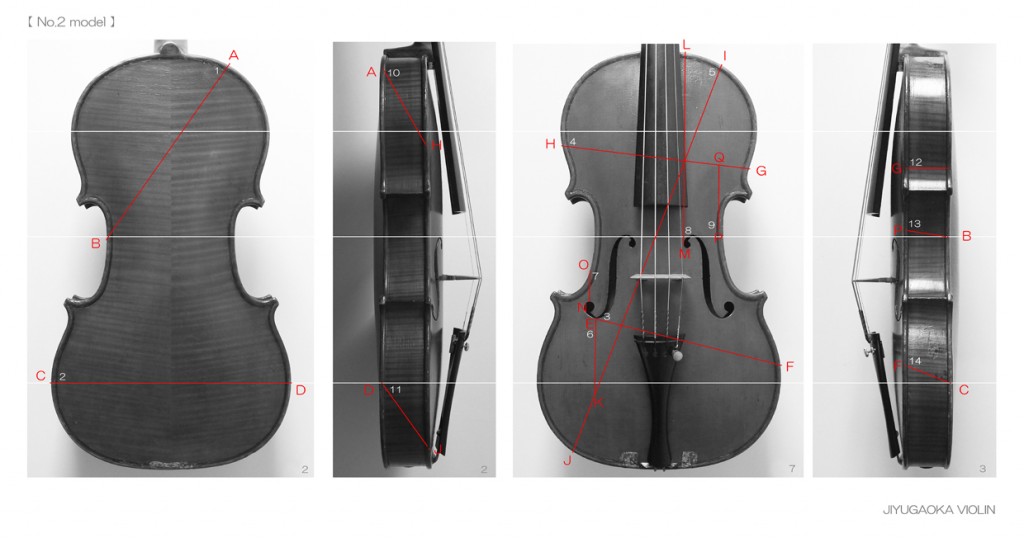

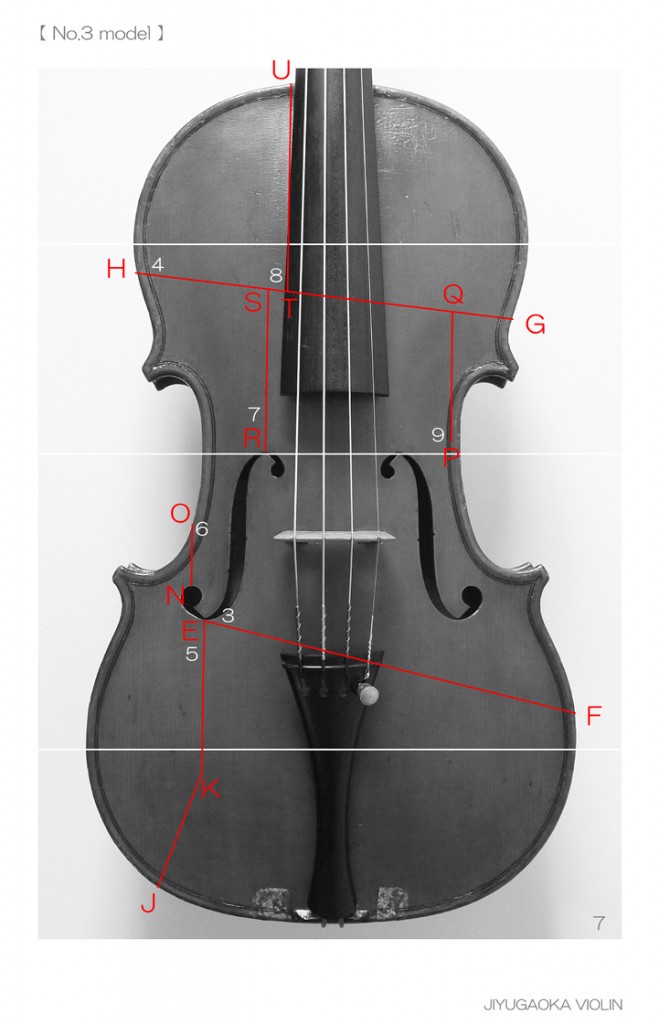

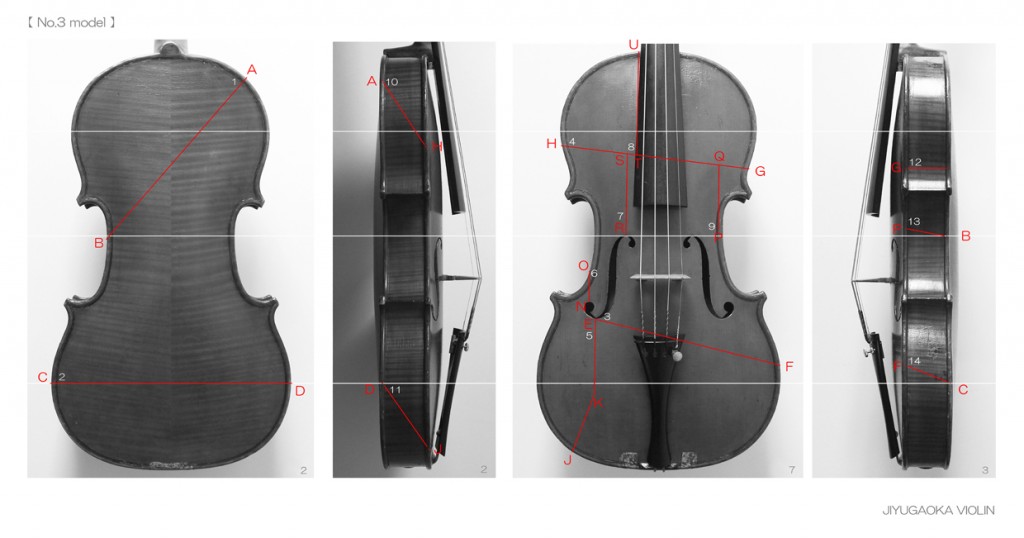

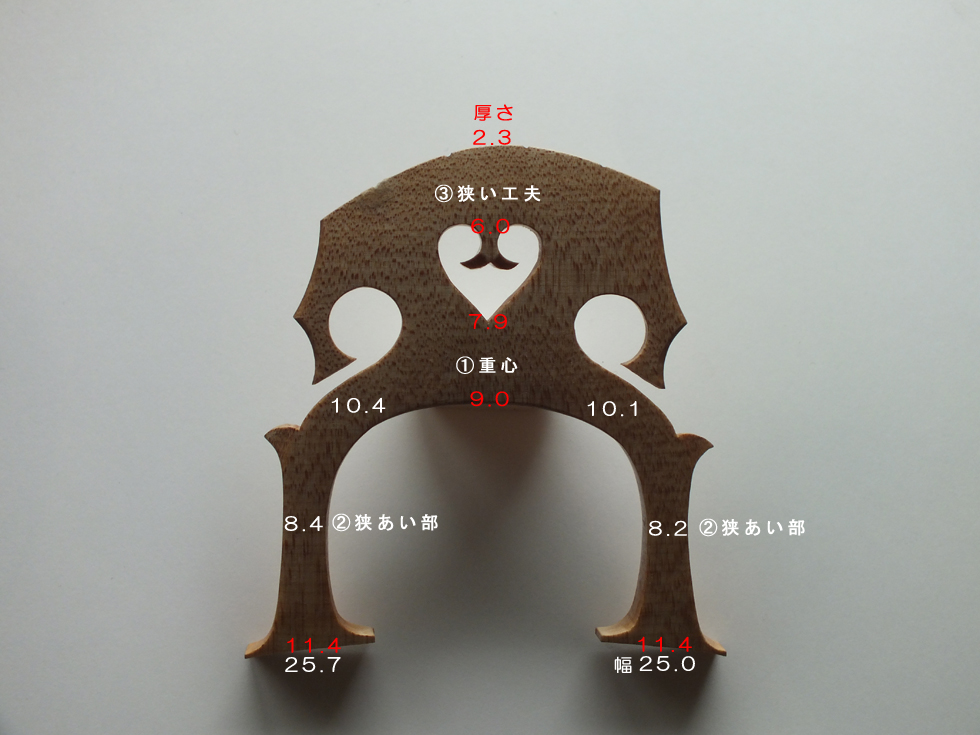

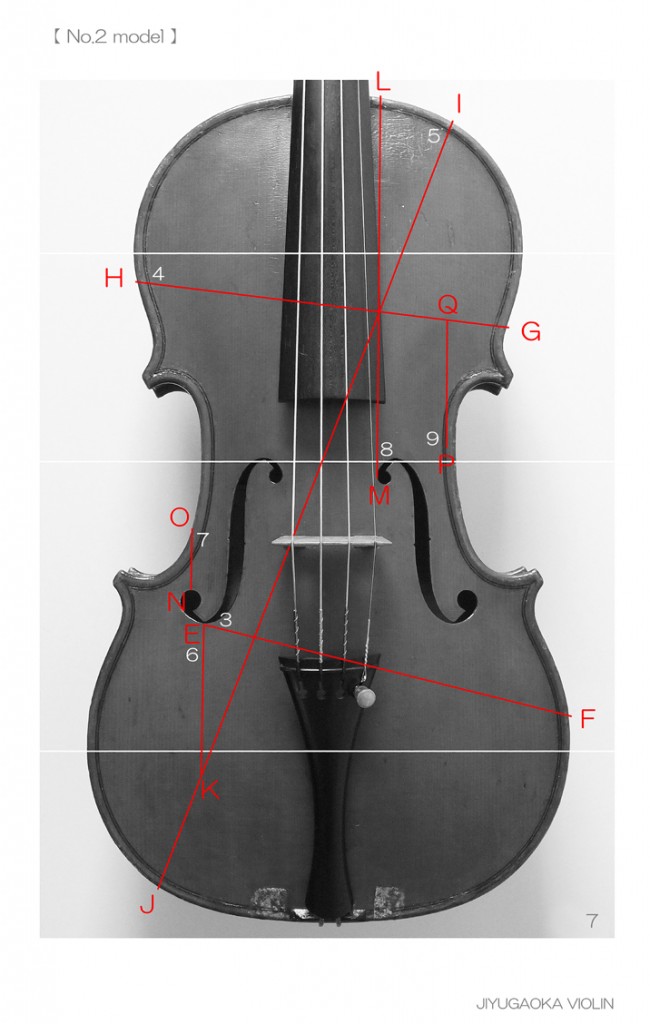

上写真のように 紙定規を使えば なおさら良いですが、私の経験では フリーハンドでも十分効果があると思います。

上写真のように 紙定規を使えば なおさら良いですが、私の経験では フリーハンドでも十分効果があると思います。 煩雑に見えるかもしれませんが 下の写真の白字の番号順で、ヴィオール・オイルを塗布するのに必要な時間は 約1~2分位だと思います。

煩雑に見えるかもしれませんが 下の写真の白字の番号順で、ヴィオール・オイルを塗布するのに必要な時間は 約1~2分位だと思います。