前投稿ページ

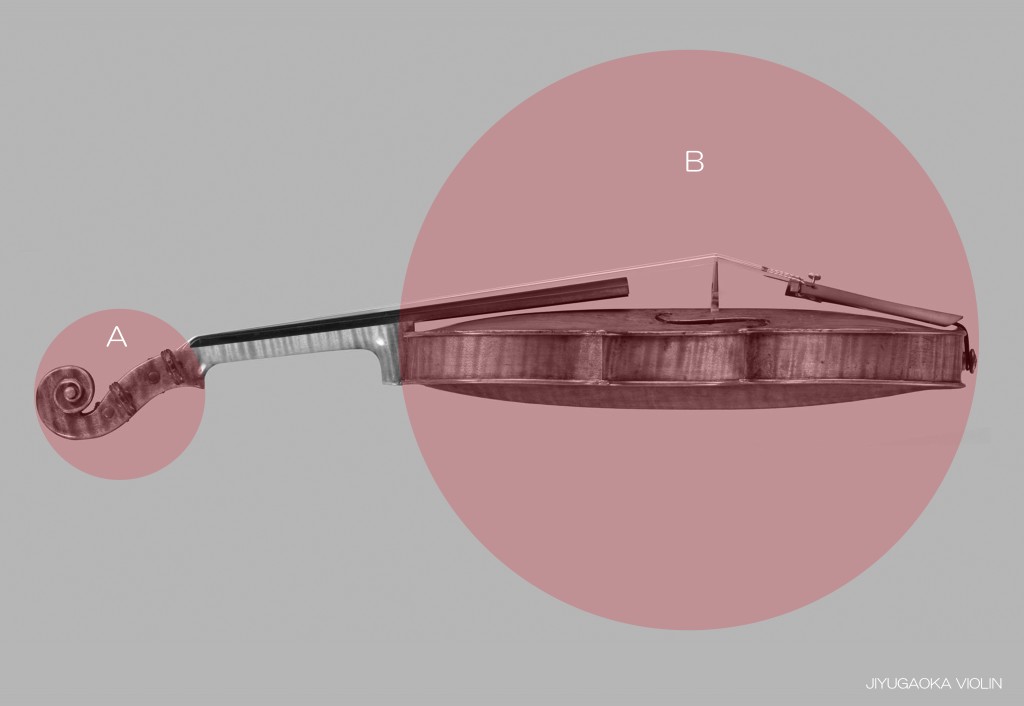

● モダン弓の製作方法が “簡略化”された時期と、その後について

1. 表板の共鳴振動について

弦楽器の特質を考えるときには、まずは 弦が “緩む” ことで波のような “運動”をし、それが進行波、反射波となり振動するということが 基礎条件として思い浮かびます。

私は、それと同様に 響胴を構成する 表板の共鳴部 ( 変換点 )が “緩む”ことで 響きが生じている。という事も大切だと考えています。

そこで この投稿では、ヴァイオリンや チェロの共鳴音( レゾナンス )が 増減する条件について考えてみたいと思います。

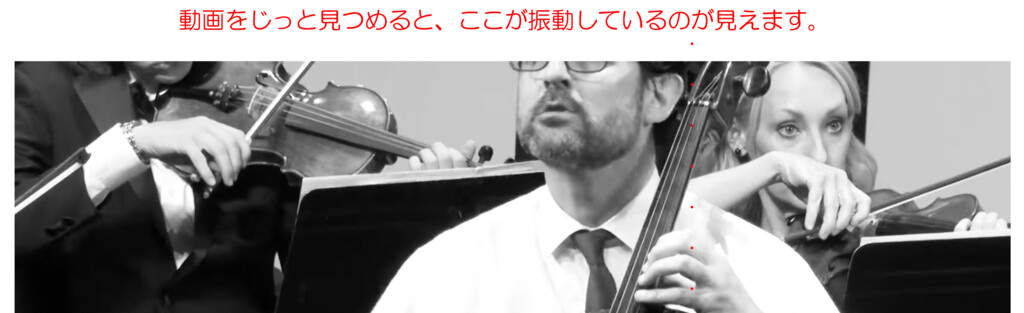

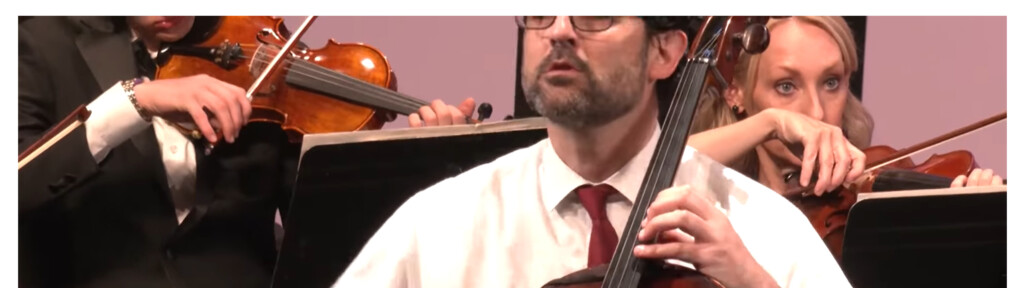

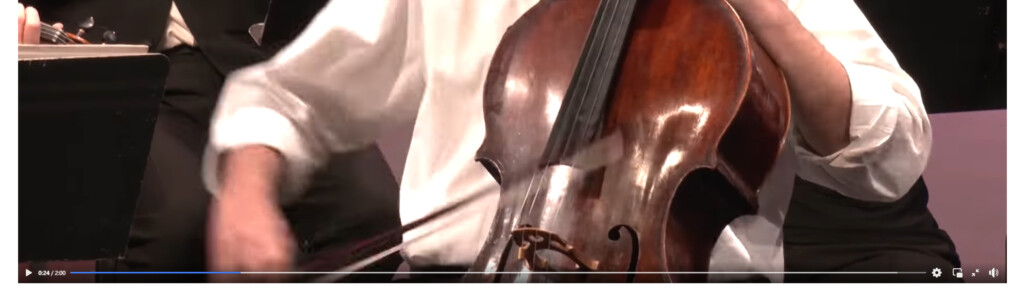

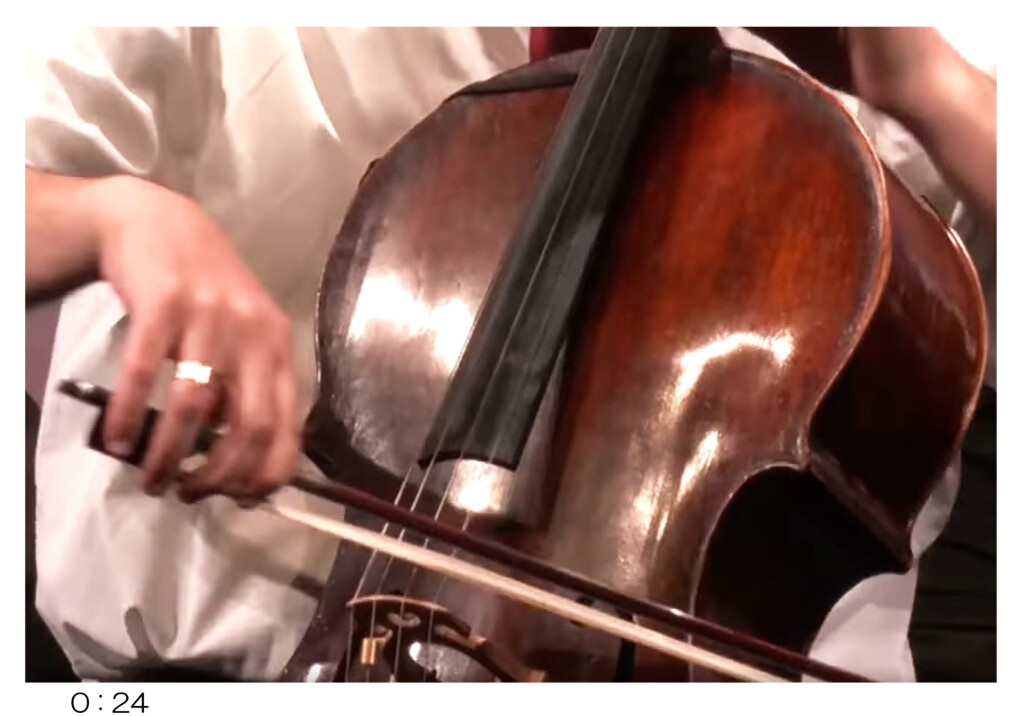

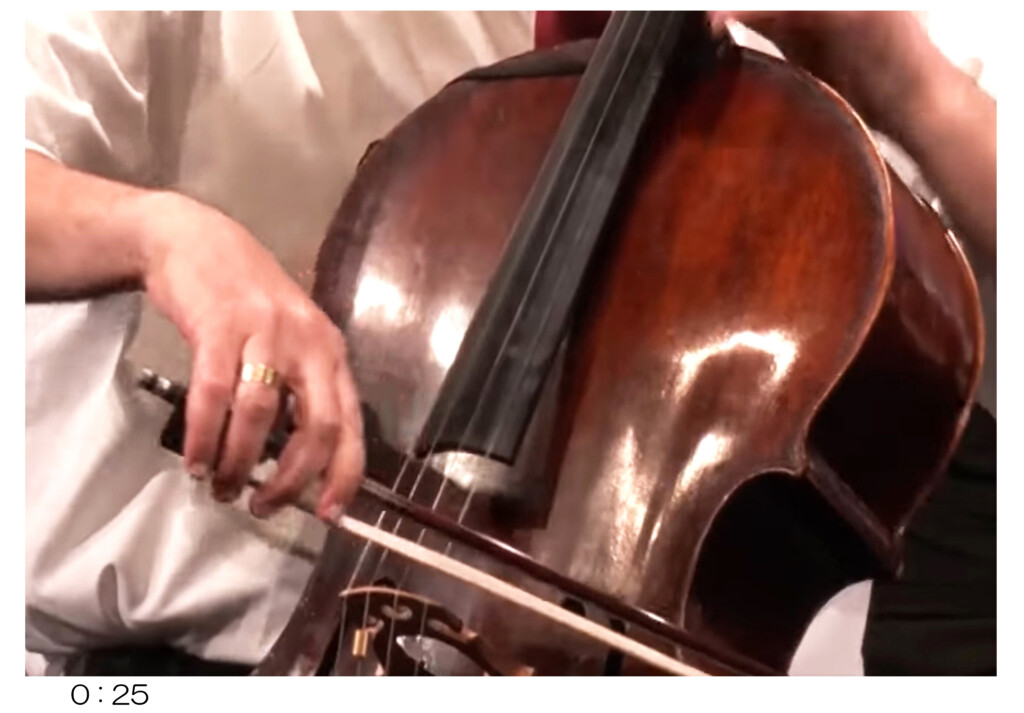

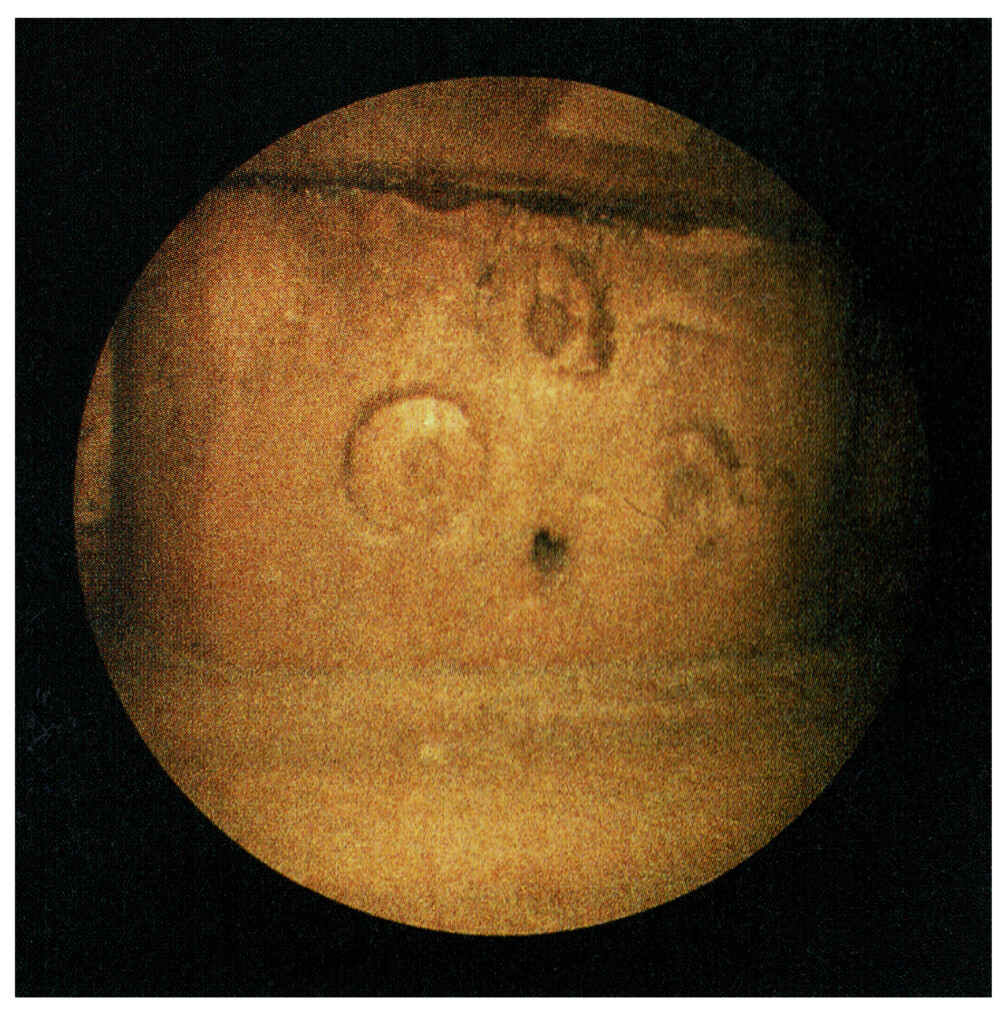

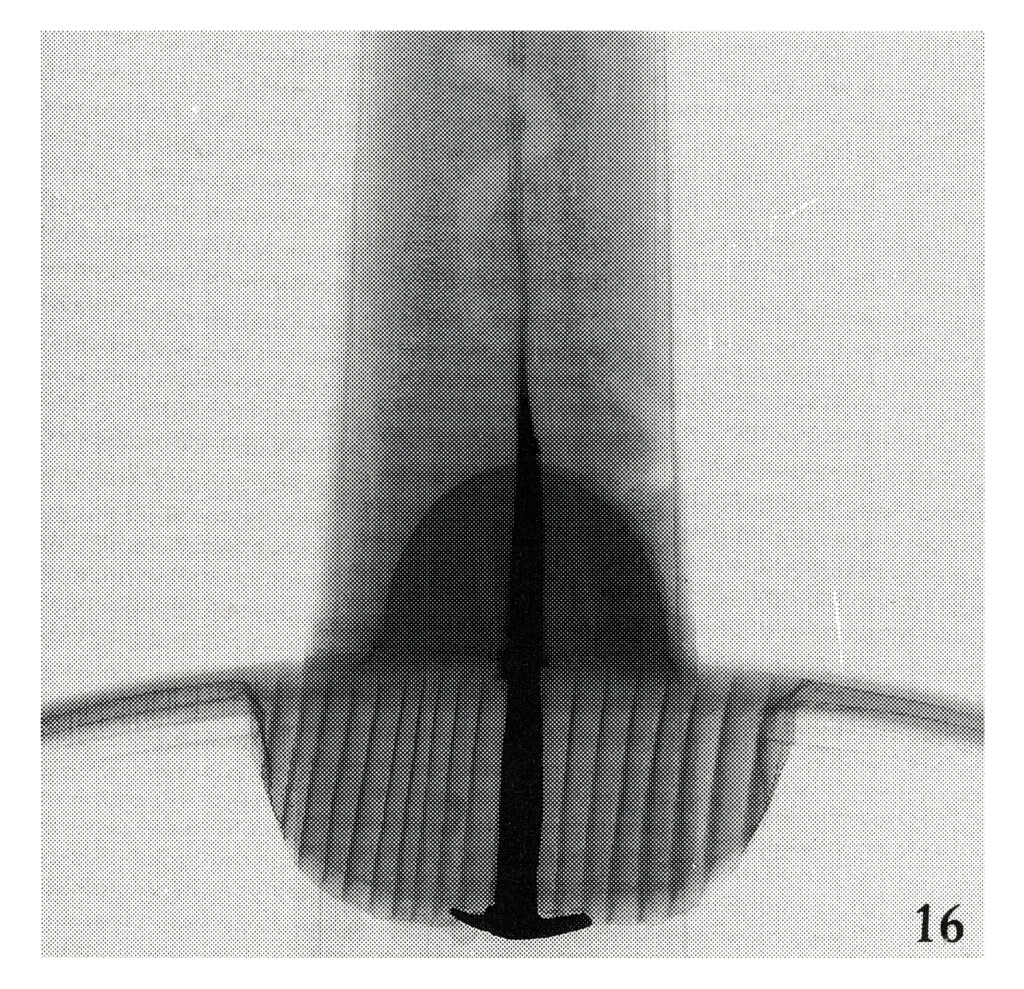

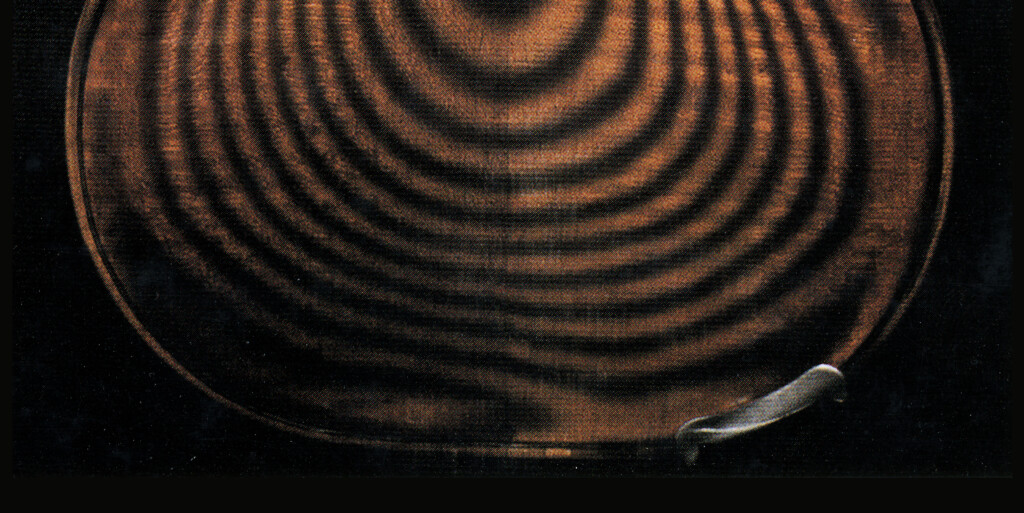

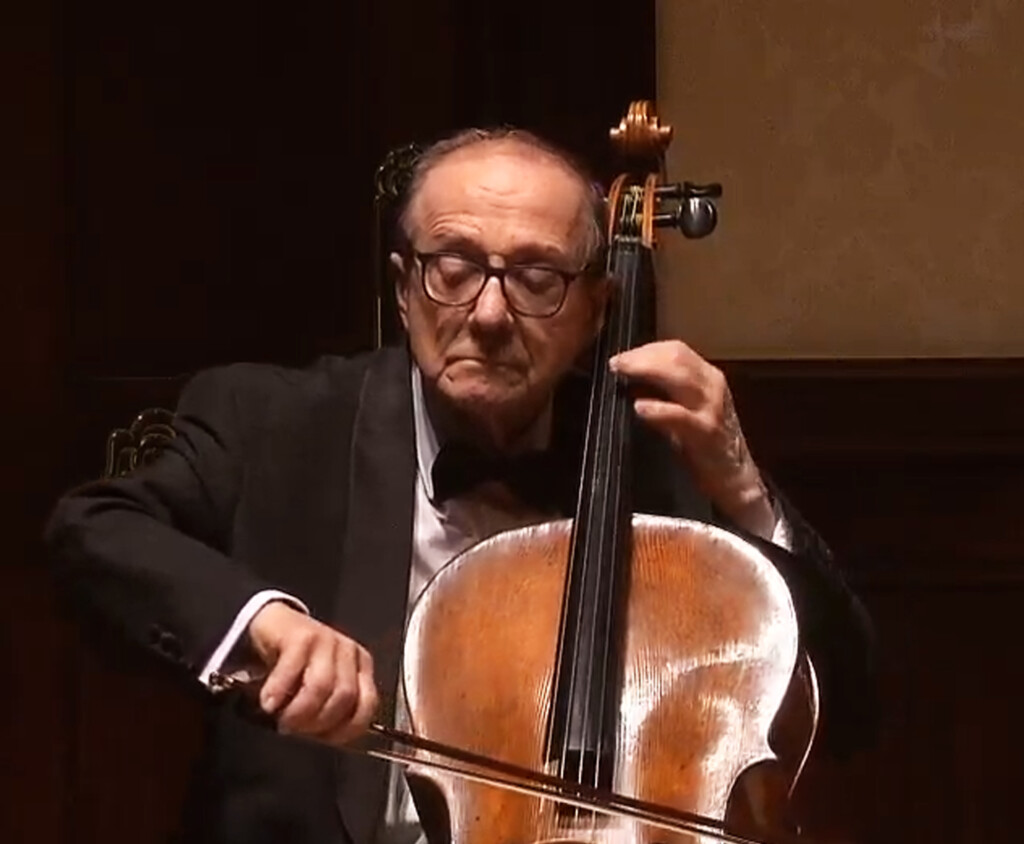

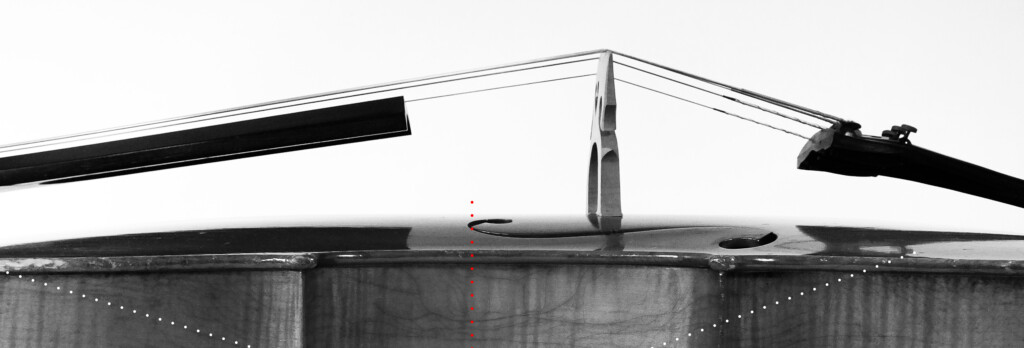

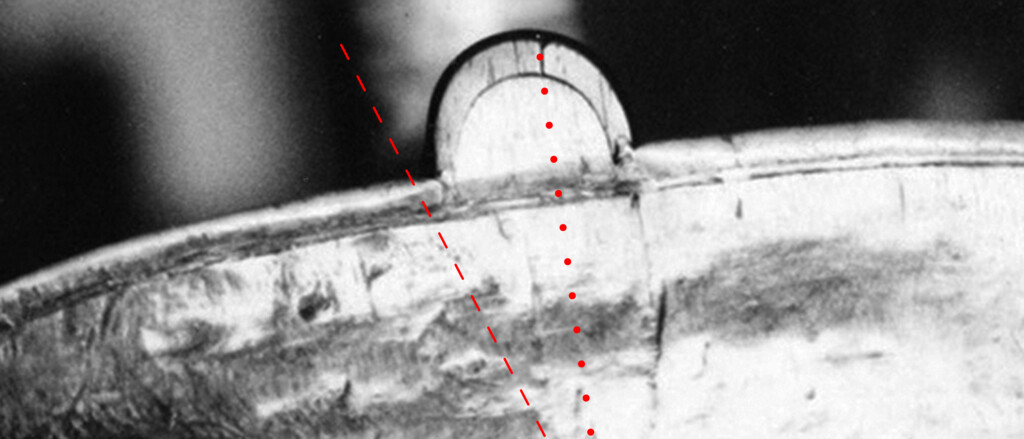

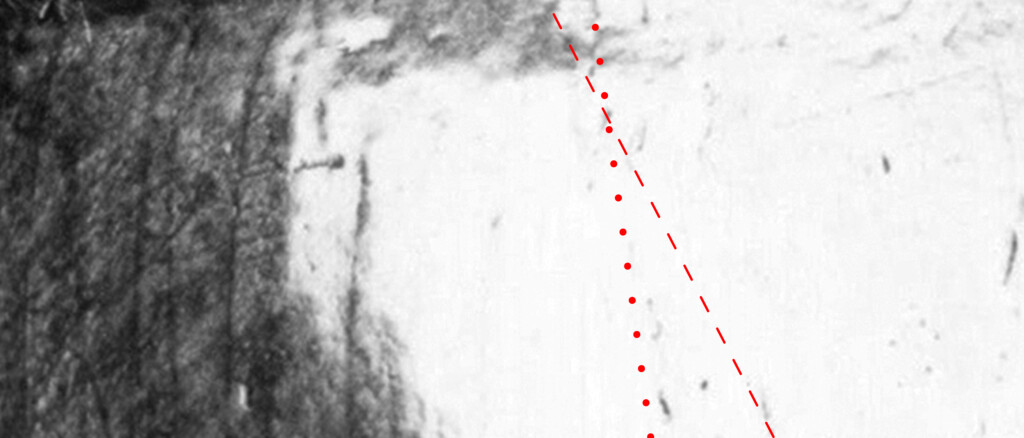

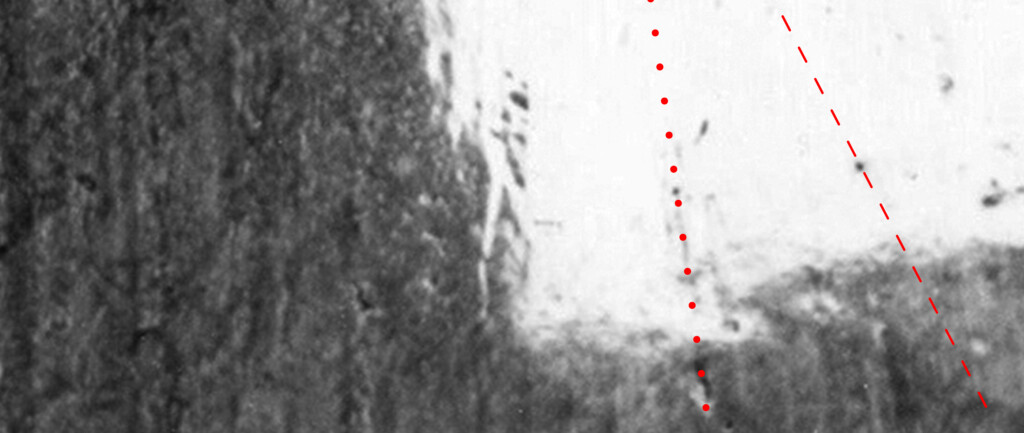

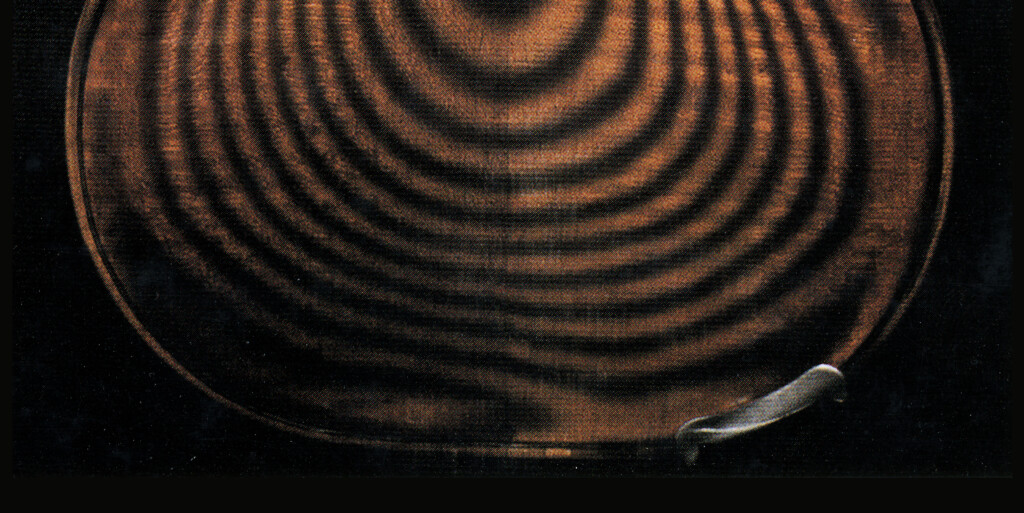

では、先ず 振動を目視できるチェロの表板で、共鳴部のひとつ( +位置 )が “緩む”様子を確認してください。

参考とするのは 下のリンク動画で『 0:41』の位置から『 1:24 』までの部分です。( 残念ながら先日から画質が下げられました。Facebook動画下部右メニューの”設定”で画質を360P→720Pに変更してください。)

www.facebook.com/CellistAmitPeled/videos/498893131566443

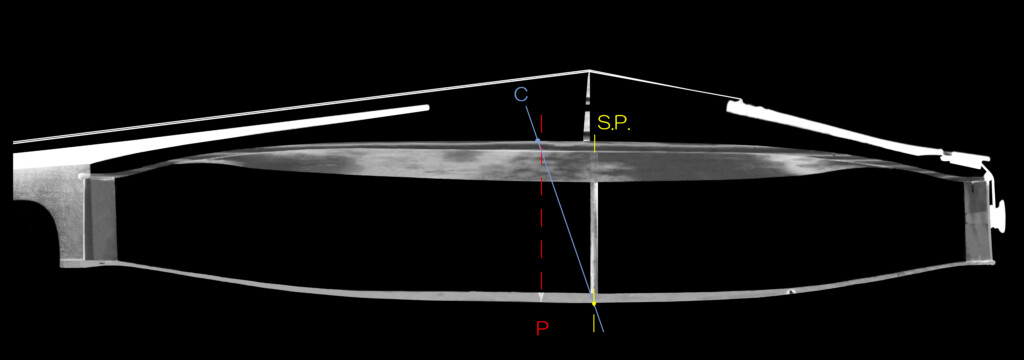

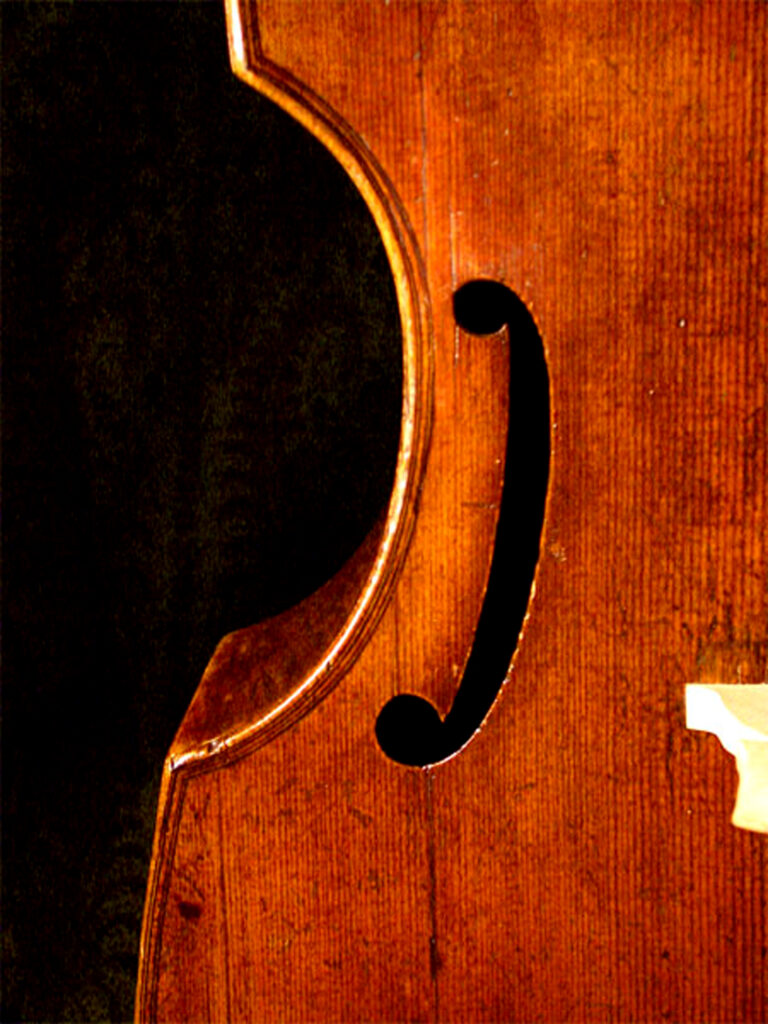

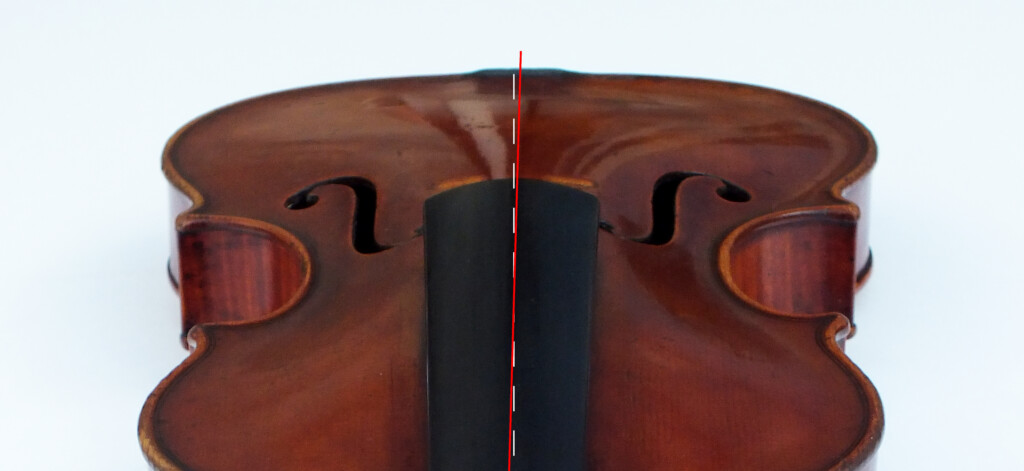

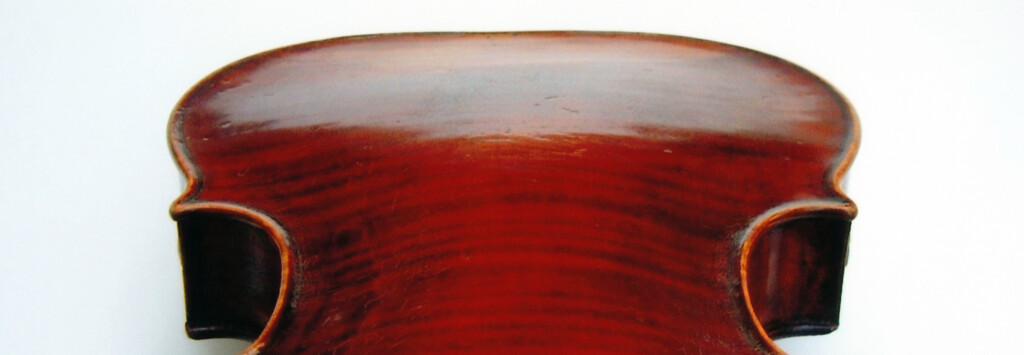

P2720547

私は 表板のこのような振動現象が、共鳴音を生み出していると考えています。

また、このような表板の”緩み”は、ヘッド部やネック部、響胴などそれぞれの部材がねじりを生じながら揺れることで誘導されていると理解してます。

2. 弦楽器の “ねじり”設定

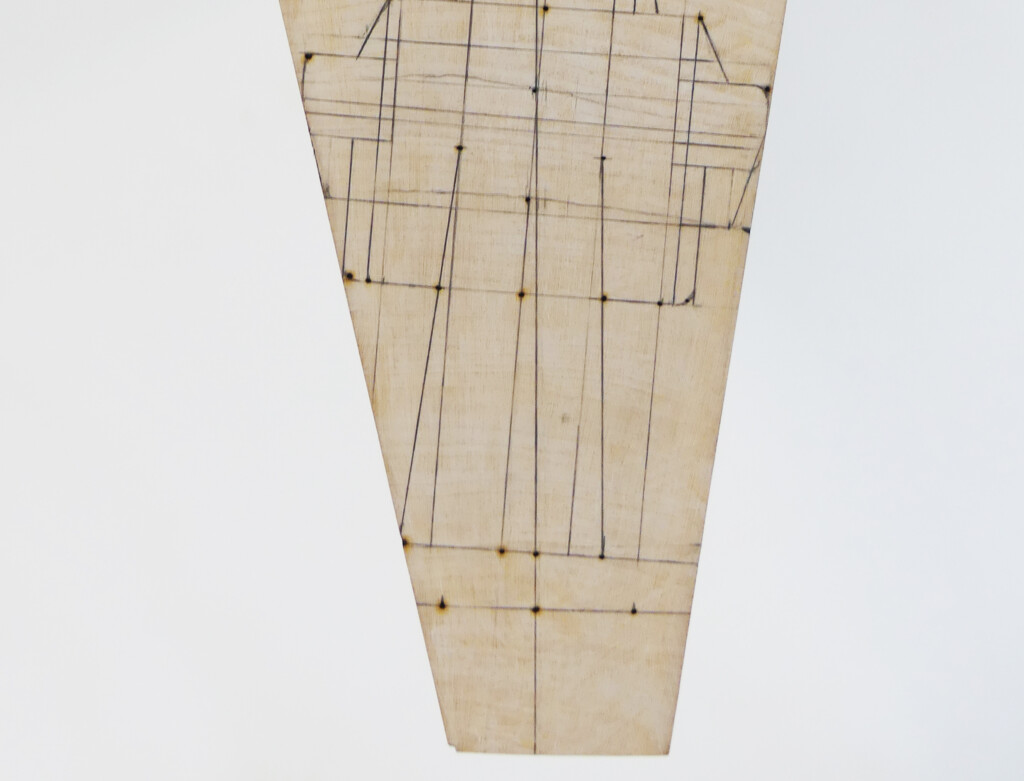

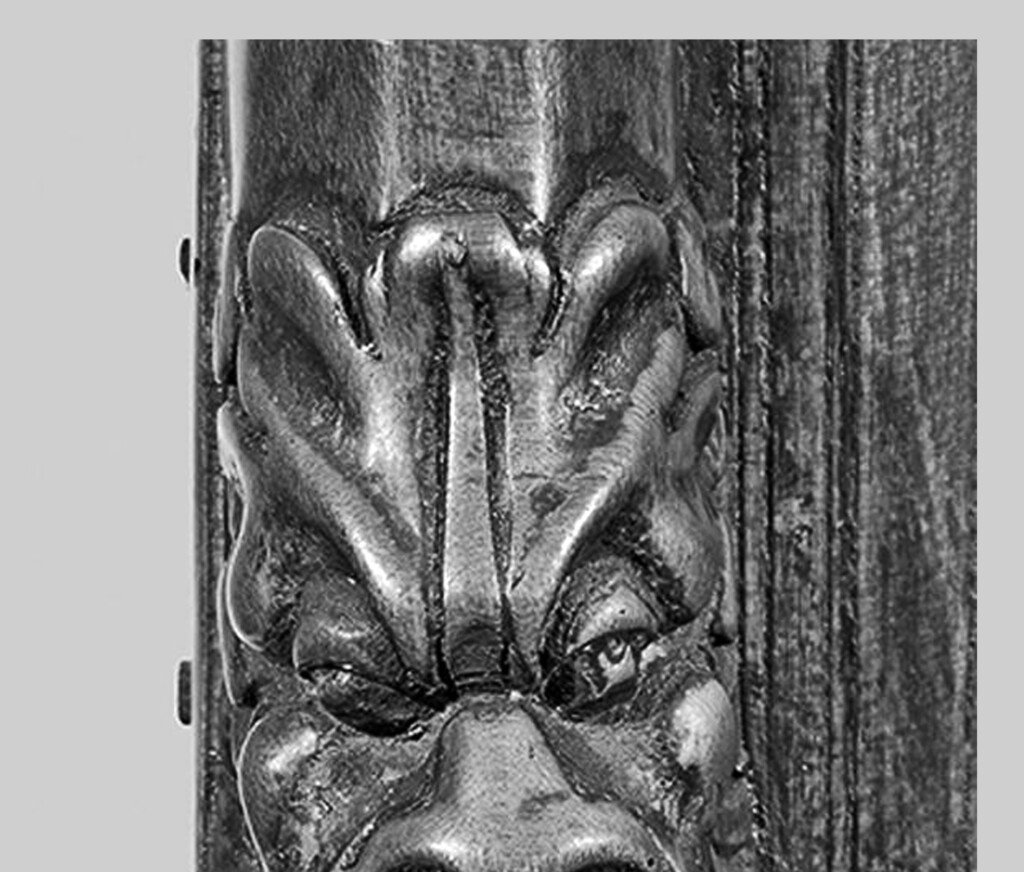

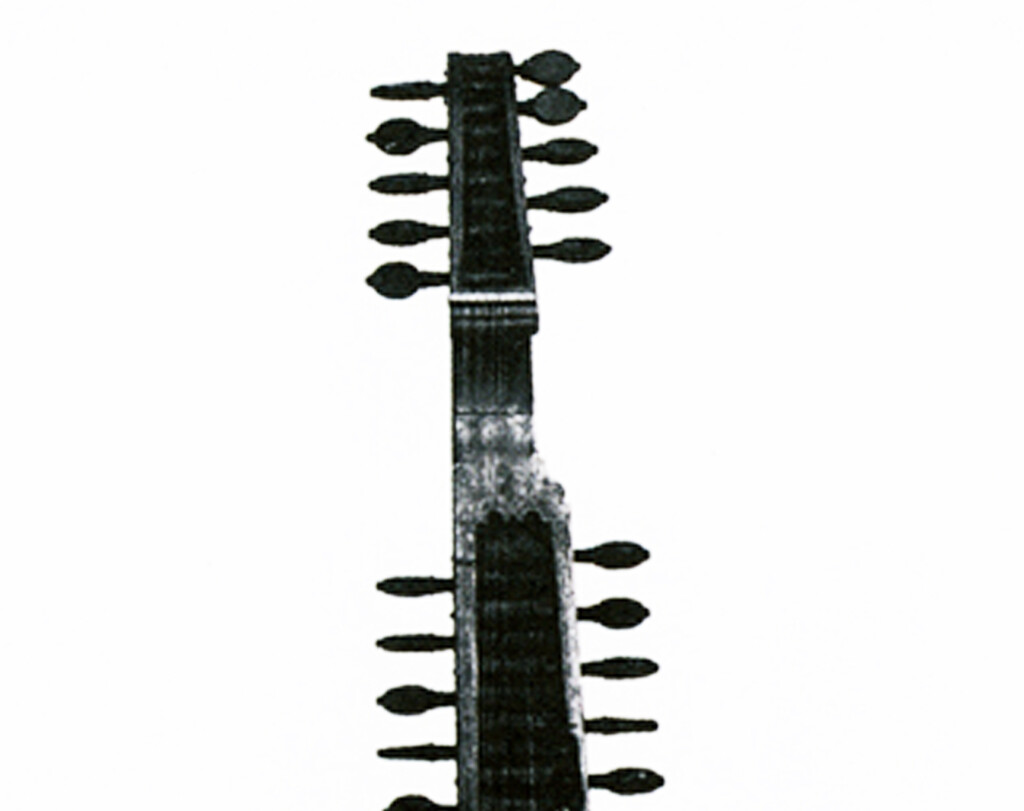

●「螺鈿紫檀五弦琵琶」の “工具痕跡” が 意味することについて

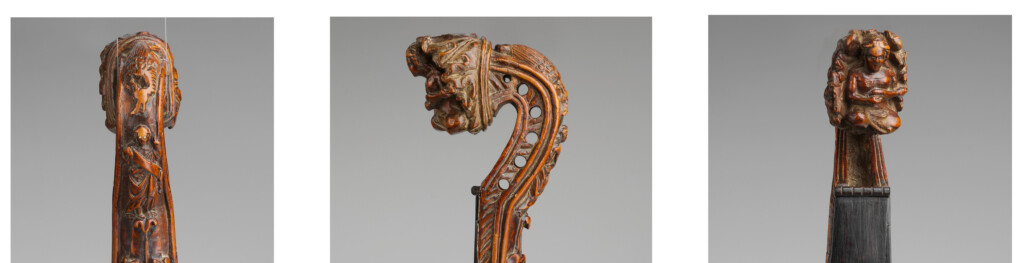

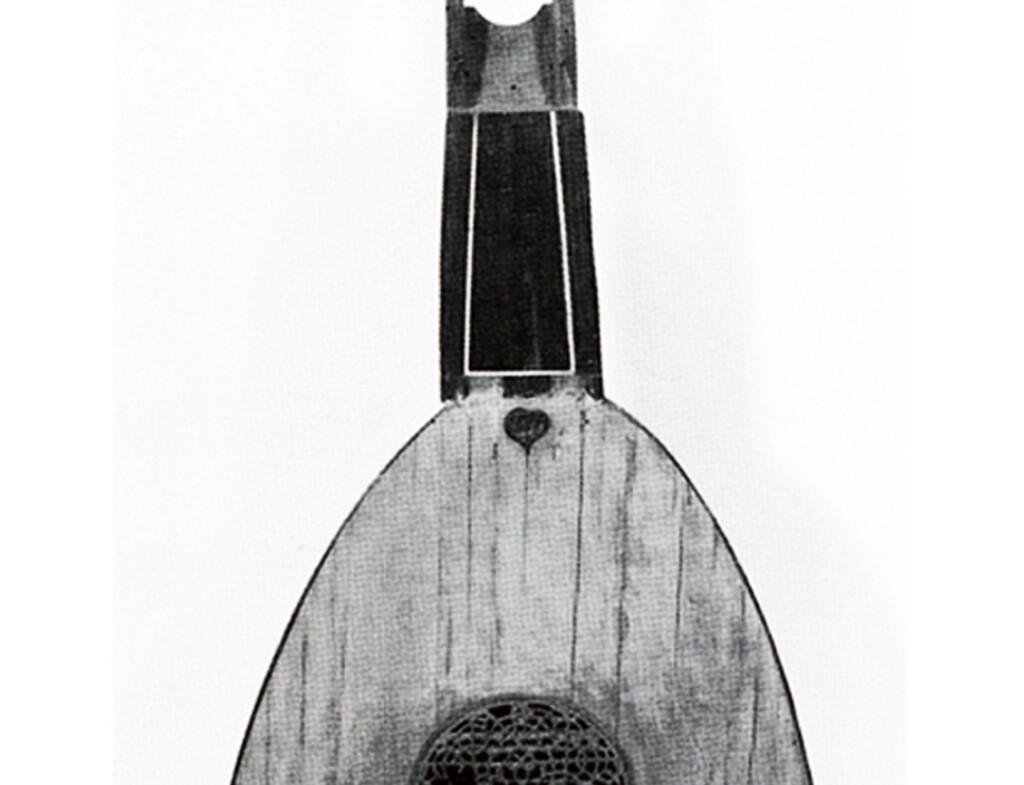

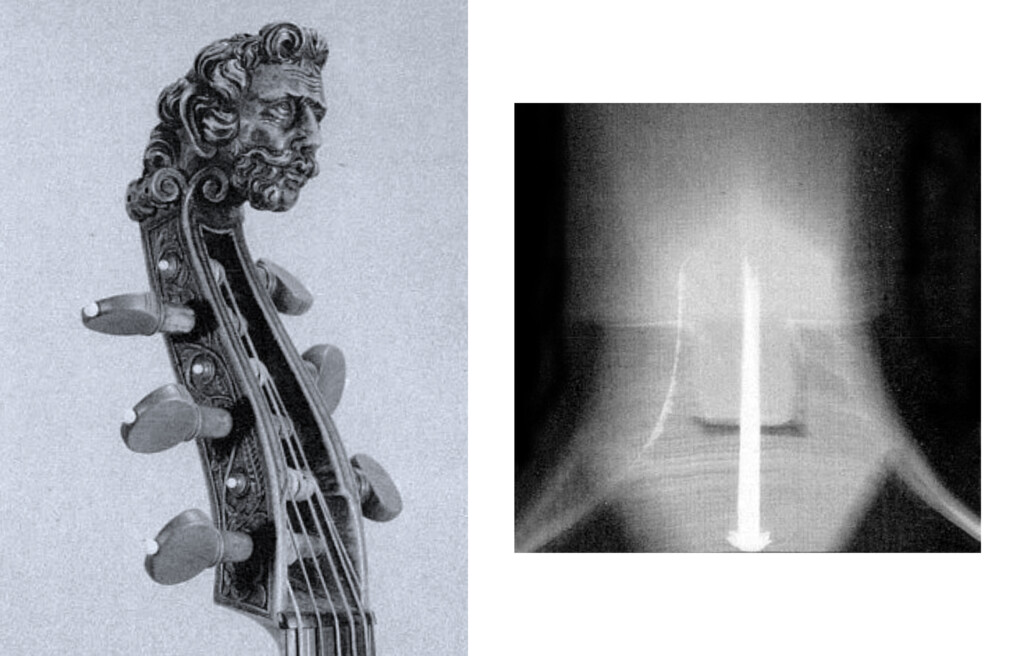

Mandora ca. 1420

Mandora ca. 1420

Medium:Boxwood, rosewood, ebony / Accession Number:64.101.1409 / Location:On view at The Met Fifth Avenue in Gallery 684

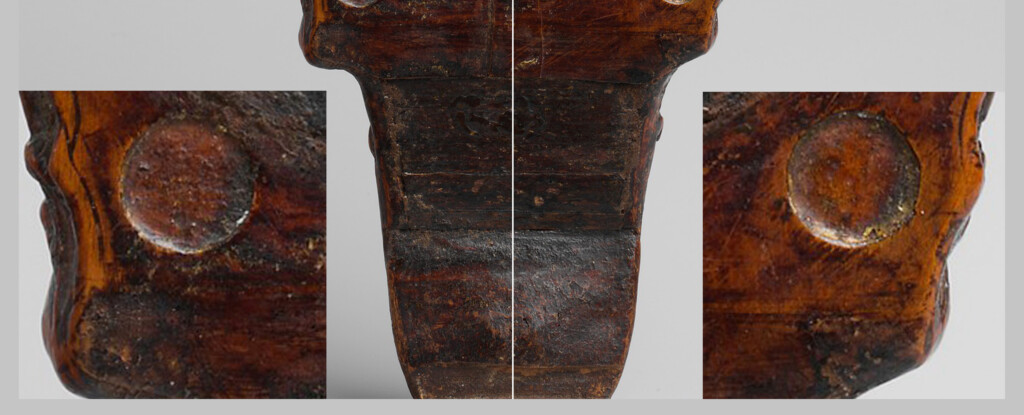

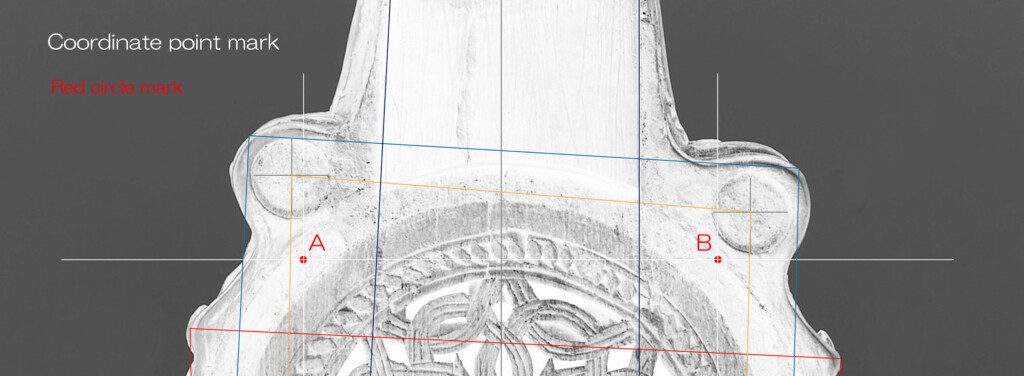

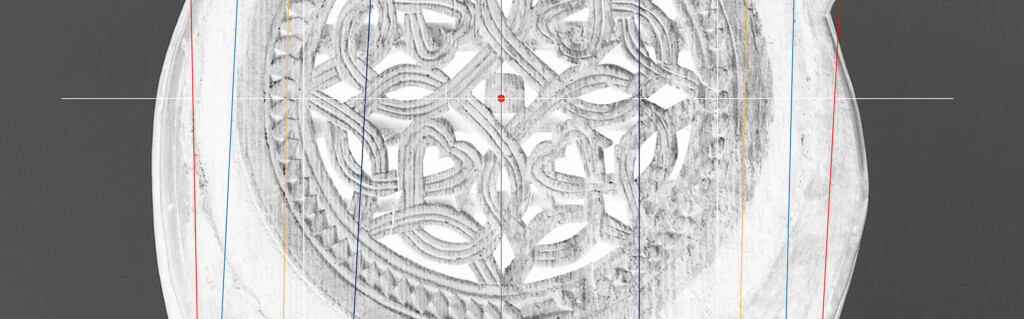

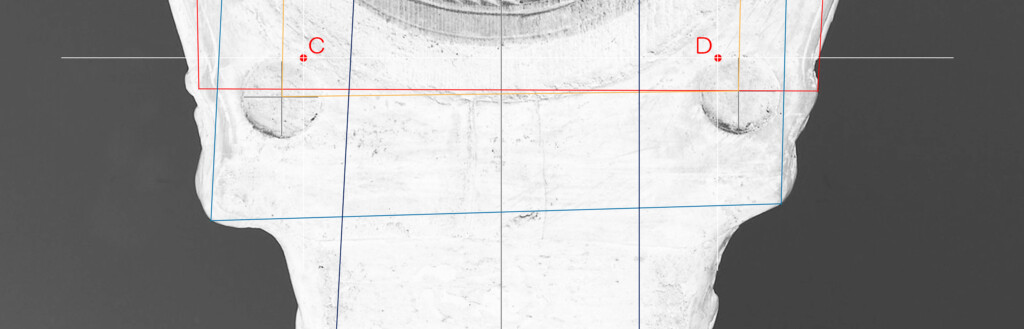

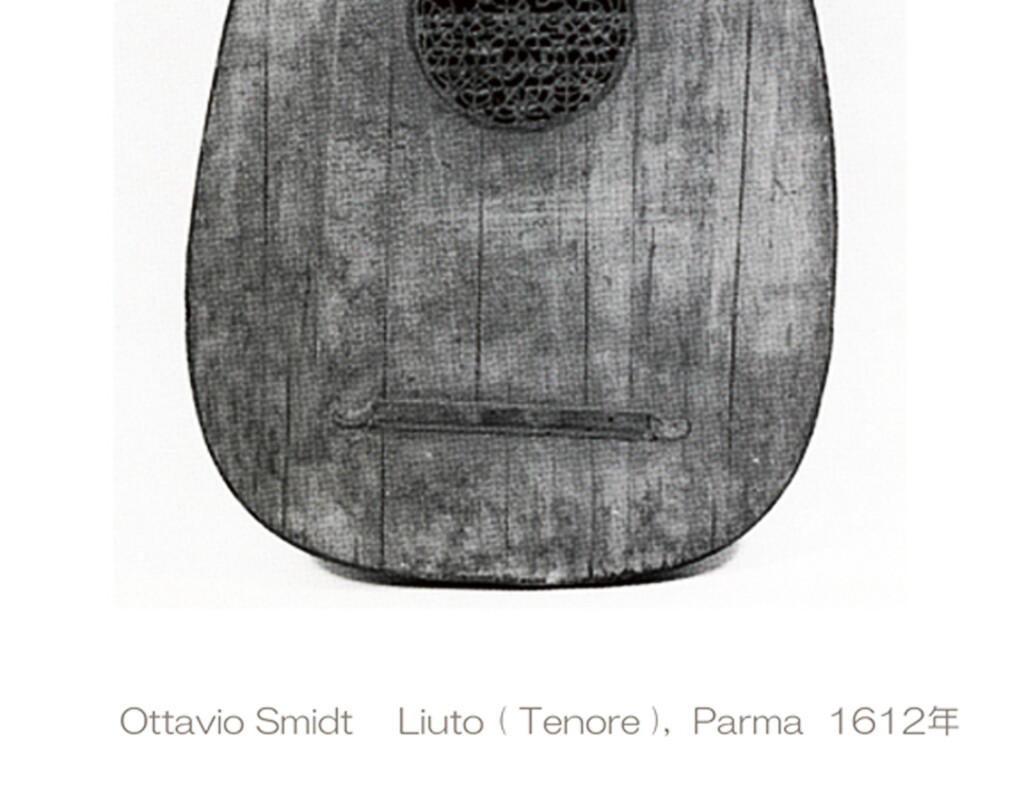

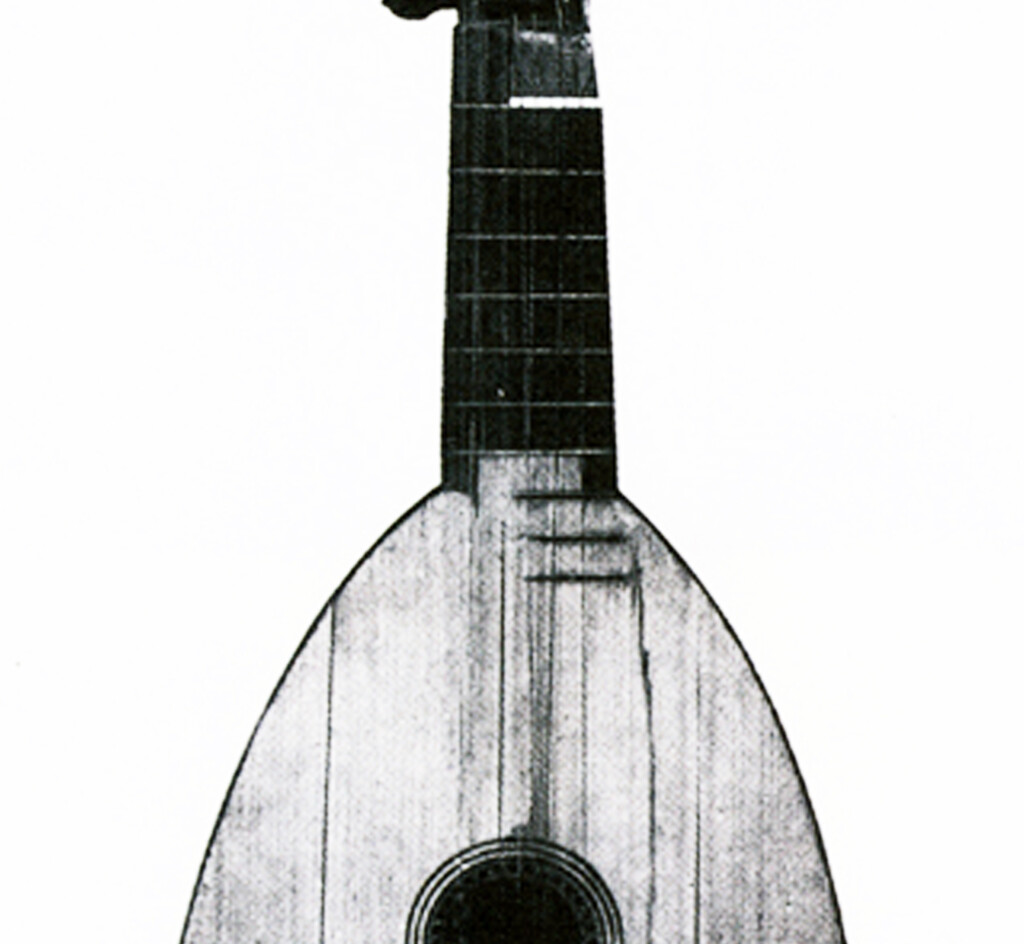

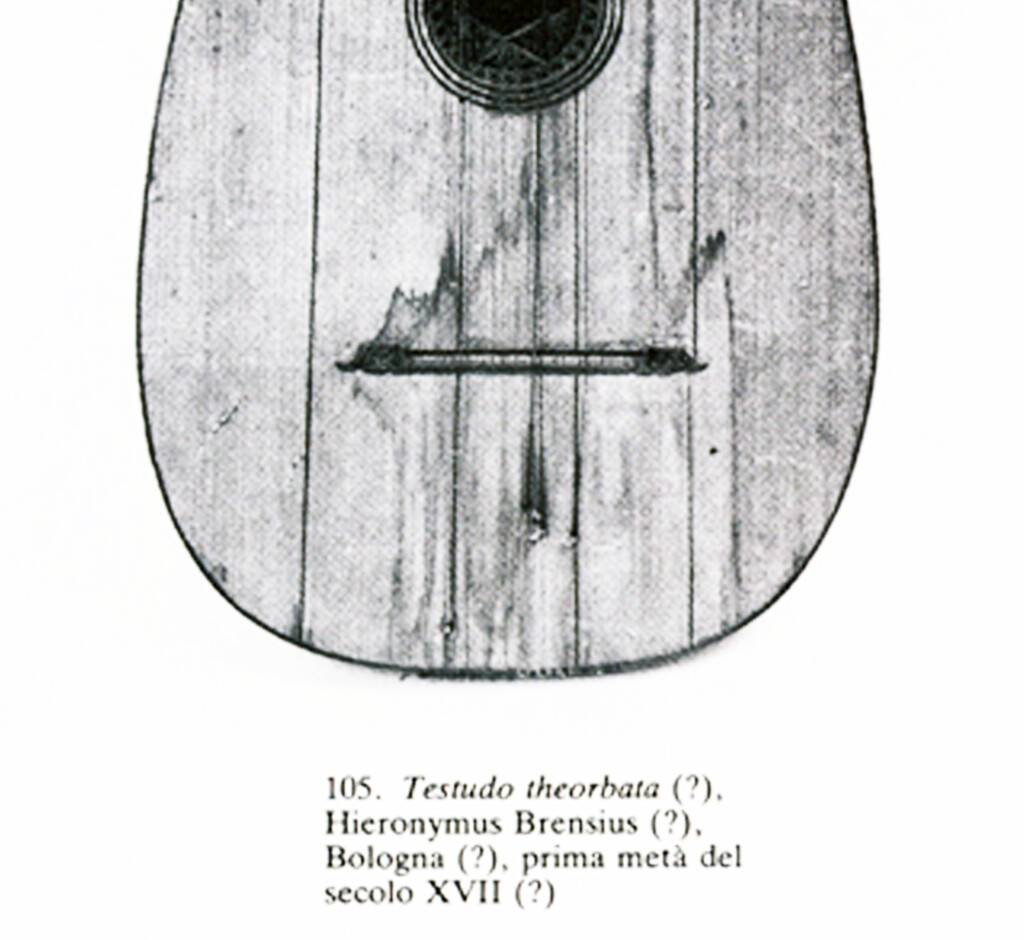

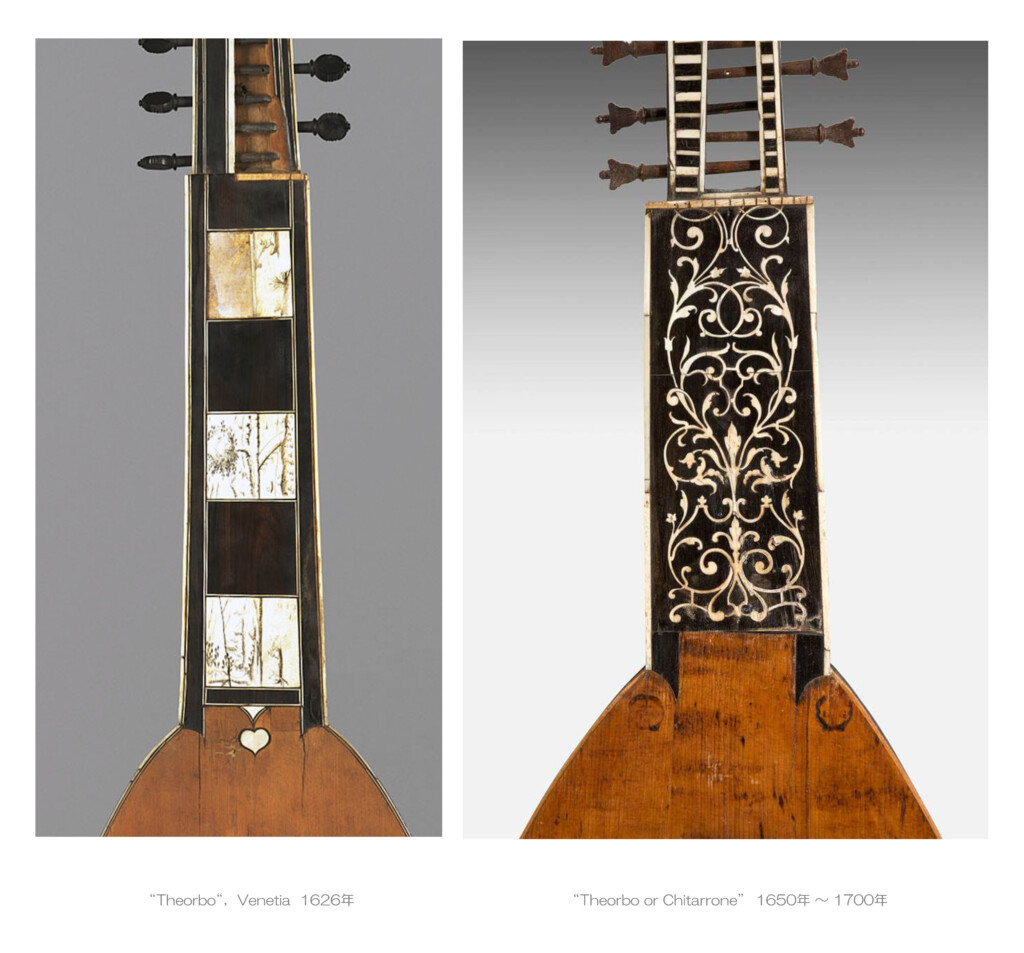

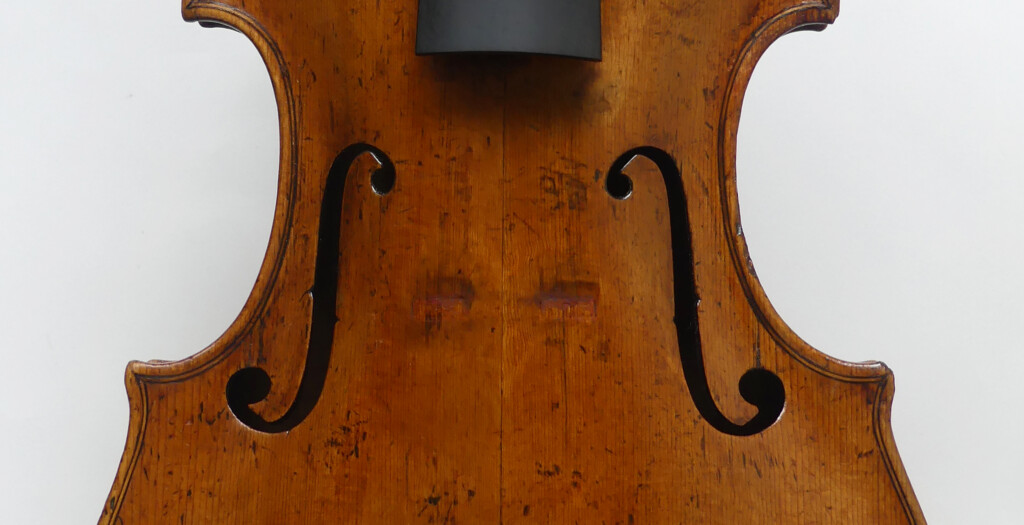

これは メトロポリタン美術館に収蔵されている 1420年頃に製作された”Mandora” です。

一見すると、自由奔放な形状として作られたように見えます。

しかし、そうではなく‥ 15年ほど前に 私は この”Mandora” の画像を検証していて、響胴部の”非対称”とされている”角部”などが、ディバイダー( コンパス )を用いて定めた“対称”基点から コーディネートされていることを見出し、本当にショックを受けました。

“Mandora” 1420年頃 L 360 W 96 D 80 ( 83 ) / Weight 255 g / The Metropolitan Museum of Art

“Mandora” 1420年頃 L 360 W 96 D 80 ( 83 ) / Weight 255 g / The Metropolitan Museum of Art

ヴァイオリンなどを、”対称形状”で製作されたと 多くの人が思い込んでいる状況ですので、ルネサンス期に製作された この”非対称形状”の弦楽器が『 正確な座標マークから コーディネートされた可能性がある。』という事実が暗示していることは大きいと思います。

つまり、指板、響板以外が “一木造り( いちぼくづくり )”の この”Mandora”は、 彼らが”ねじり”を意識して弦楽器を製作していたことを証している可能性があるからです。

“Mandora” 1420年頃 L 360 W 96 D 80 ( 83 ) / Weight 255 g / The Metropolitan Museum of Art

なお、この設計思想は この”Mandora” が製作されてから 240年以上後のクレモナでも受け継がれていました。

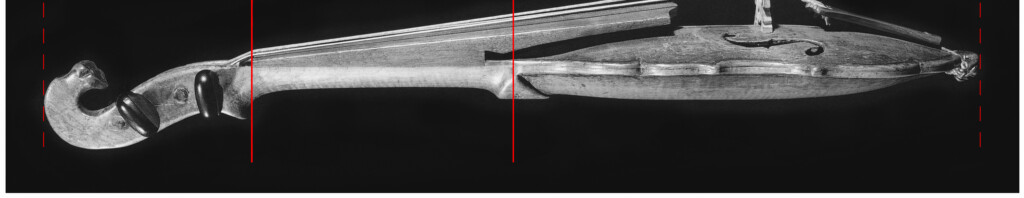

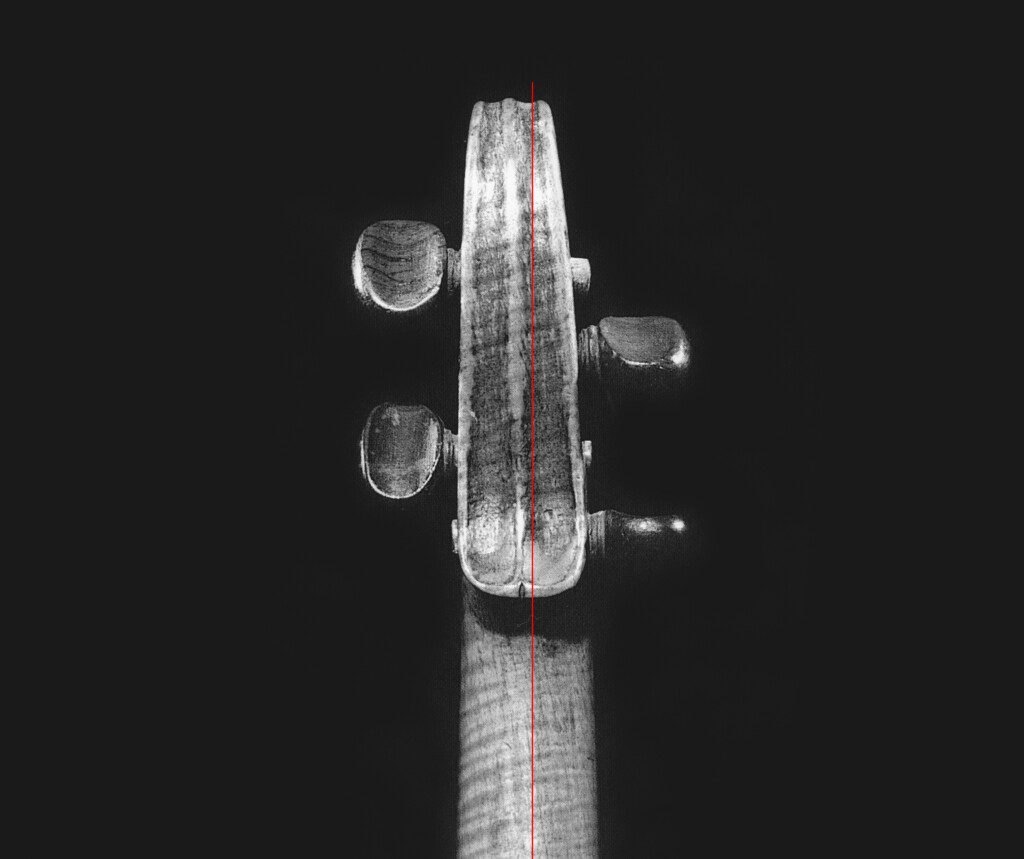

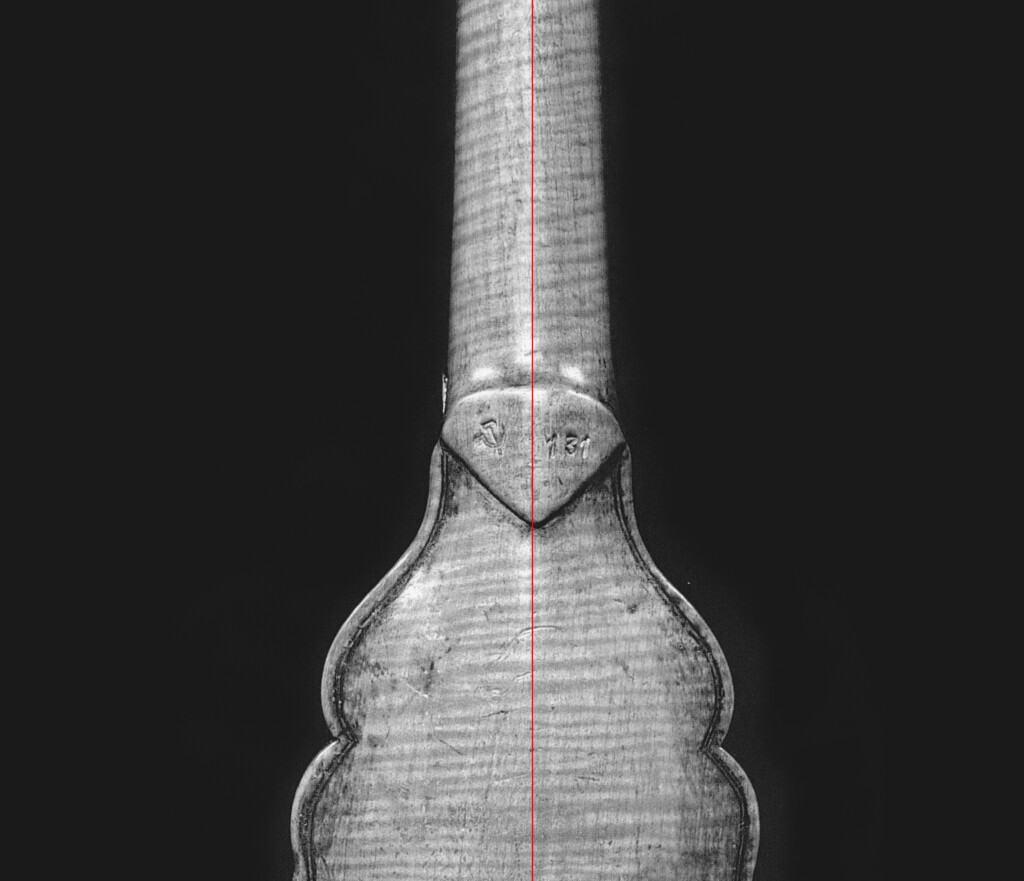

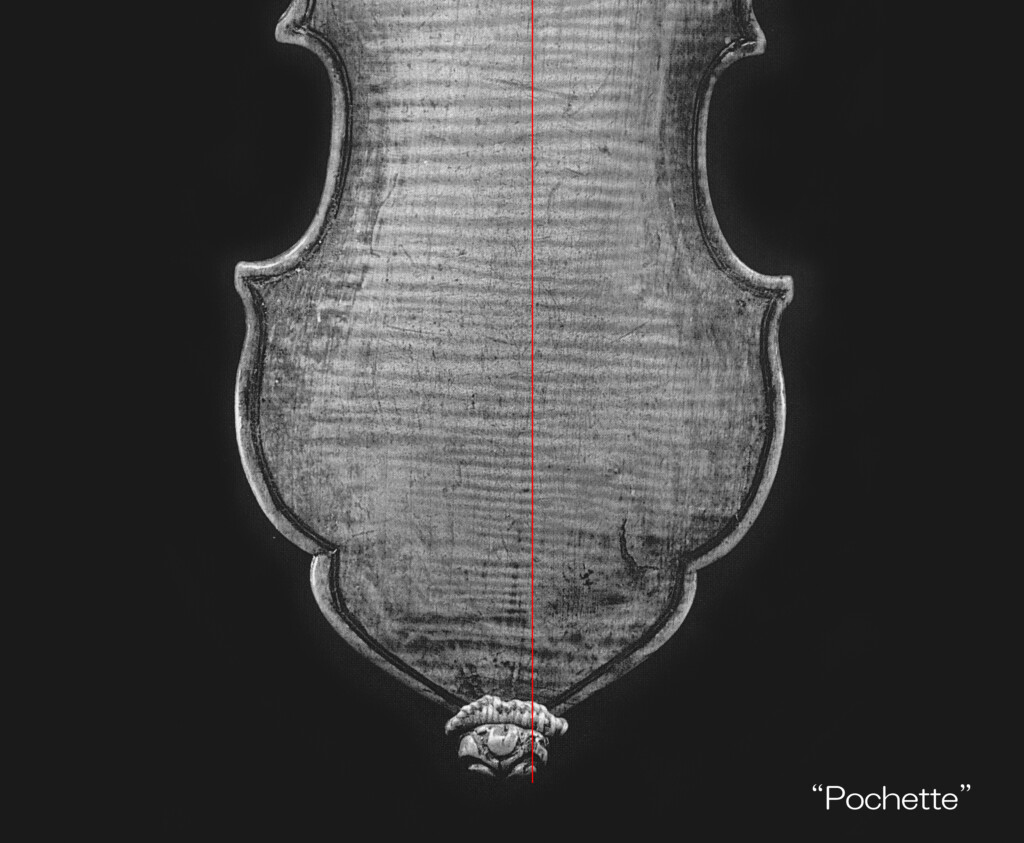

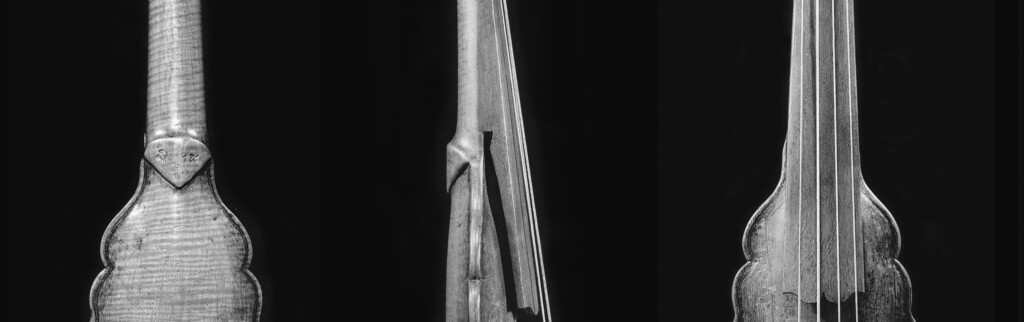

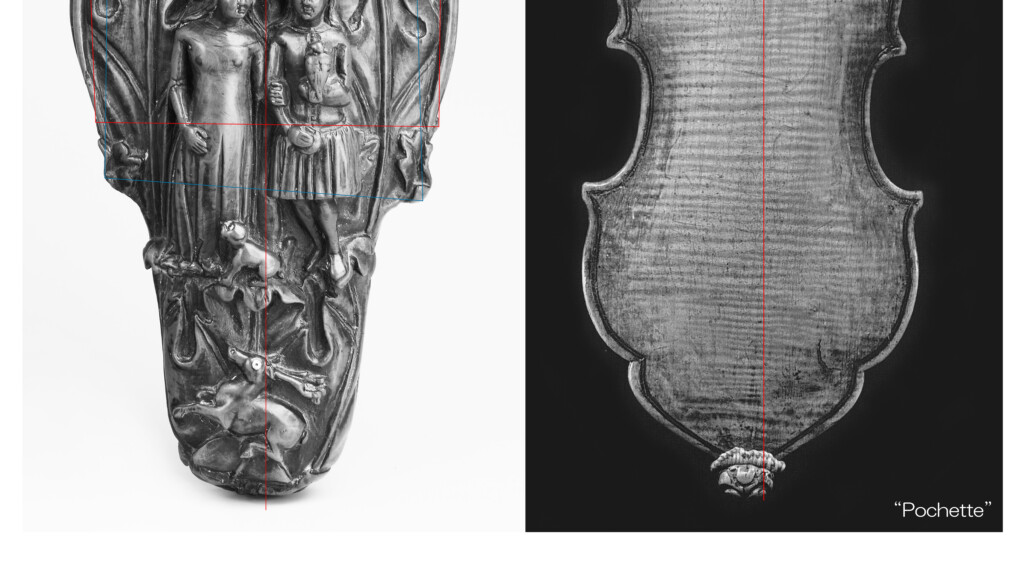

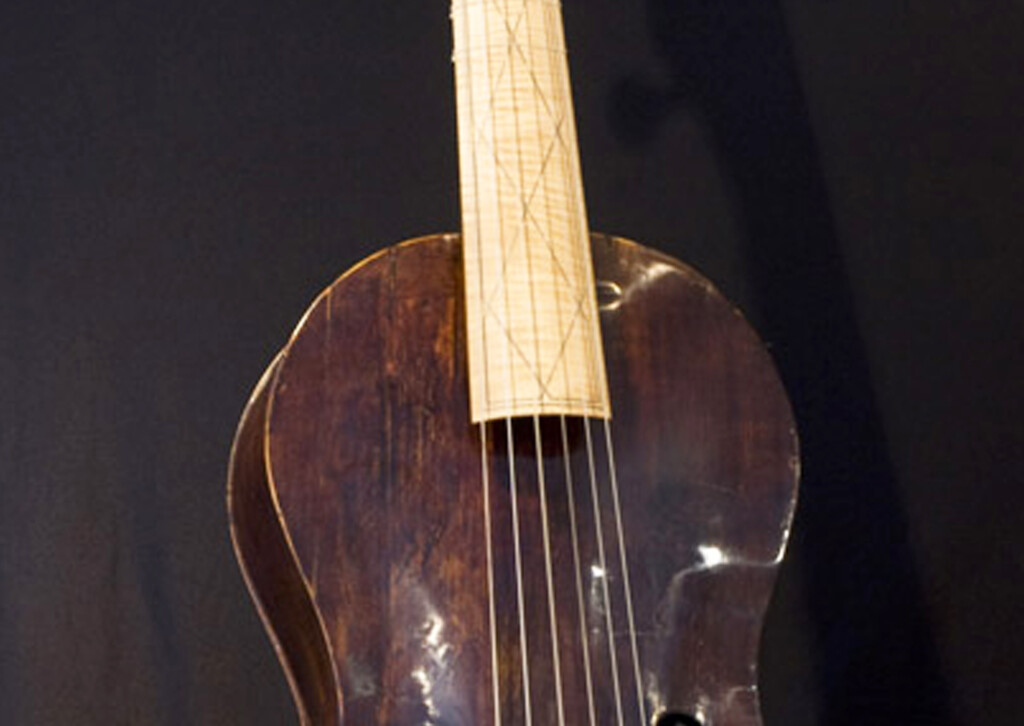

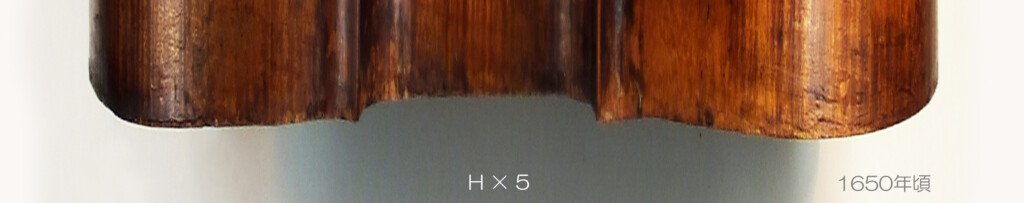

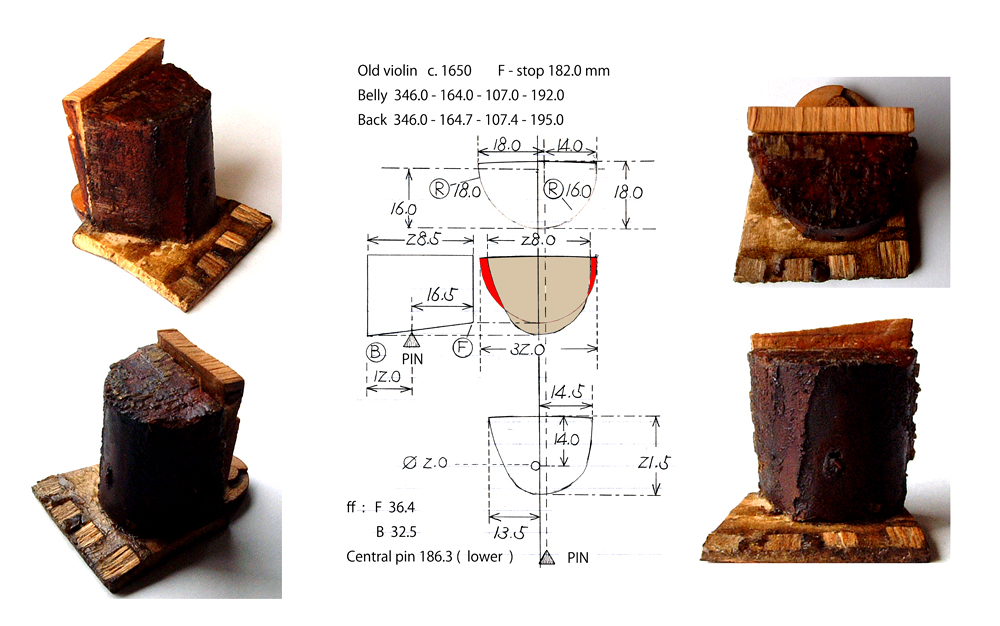

例えば ガルネリ工房で 1600年代後半に製作され、後に”ロシアン・コレクション”となった “Pochette”は、”Mandora” と同様に 指板、表板、小部品 以外が “一木造り( いちぼくづくり )”となっていますので 製作時の構想が確認できます。

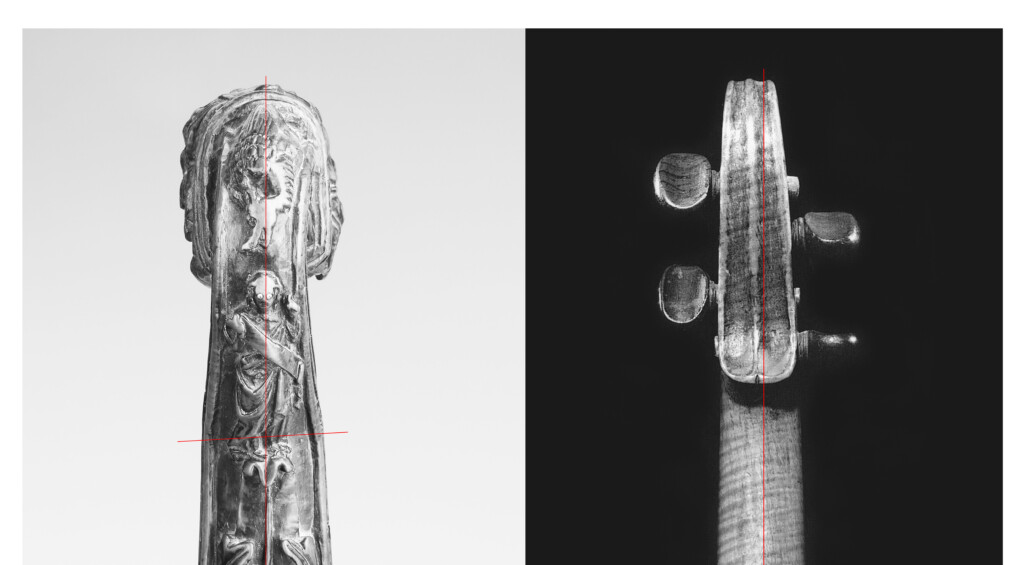

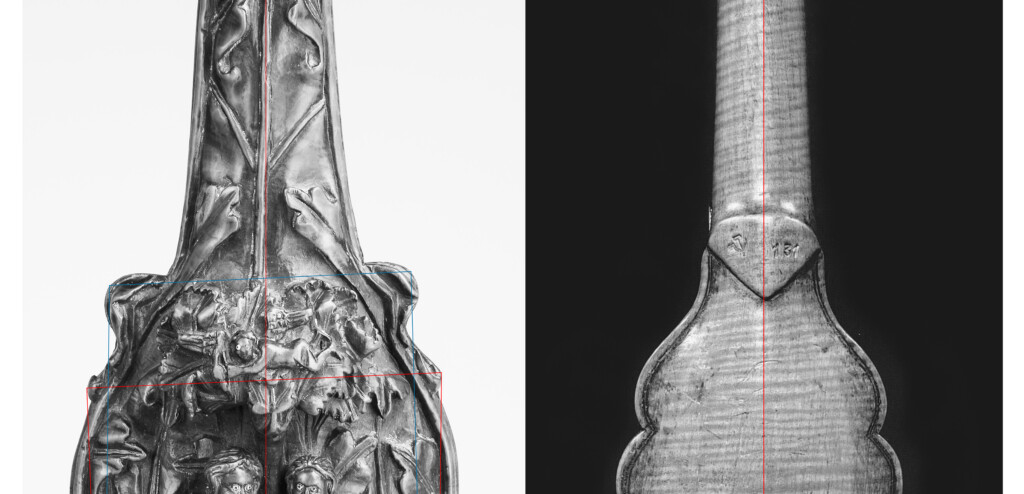

“Mandora” 1420年頃 & “Pochette” 17th century ( Guarneri school )

そこで、詳細データから 全長 360mmと 全長 384mmの両者を 同じ長さとして”比較図”に置くと、全長に対して ヘッドと ネック、そして胴長の関係が 同じであることが判ります。

弦楽器におけるこれらの条件設定が、ディバイダー( コンパス )などを用いながら 深い思慮をもって選ばれていたのは、言うまでもありません。

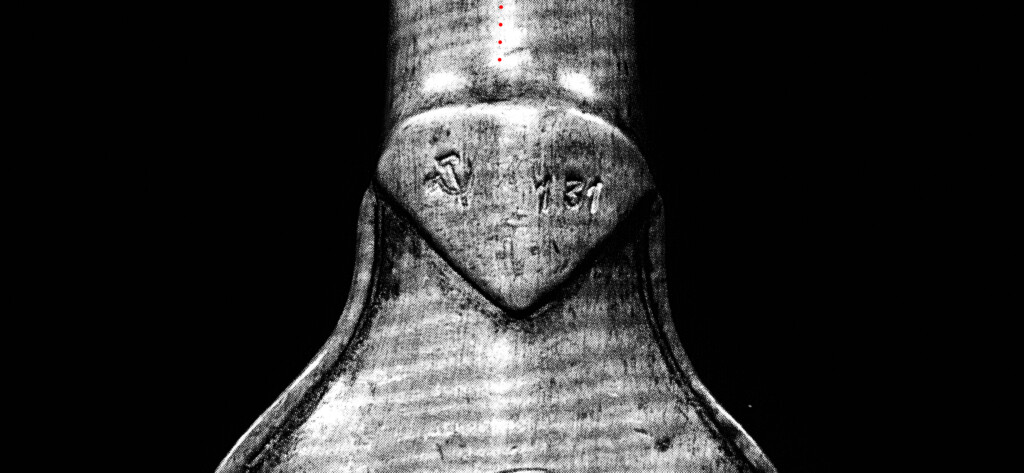

POCHETTE ( Guarneri school ) 17th century

“Exhibition 1988 – Russian Collection 2004” No.131

Body length 205.0mm

Upper 84.0mm

Waist 72.0mm

Lower 93.5mm

Head 85.0mm

Neck 94.0mm

Mensuration 90.0mm

このように 一見した印象も製作された時期も違うのに、両者を比較すると 類似した条件設定がたくさん見つかります。

その中でも特に 回転軸をリレーションさせる”ねじり”設定に、私は 製作者達の強烈な意思を感じます。

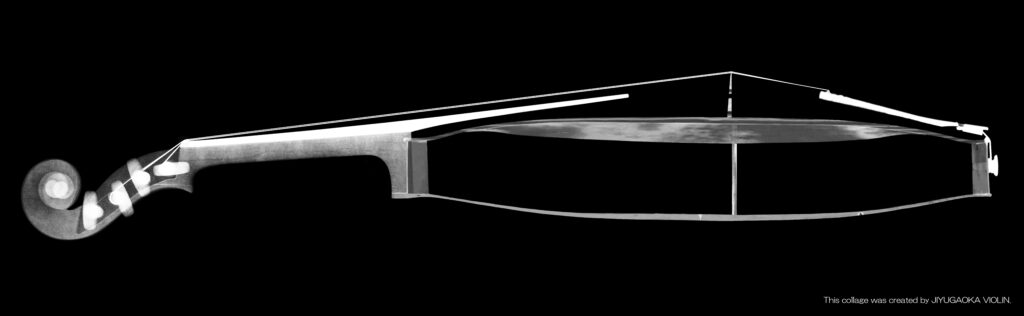

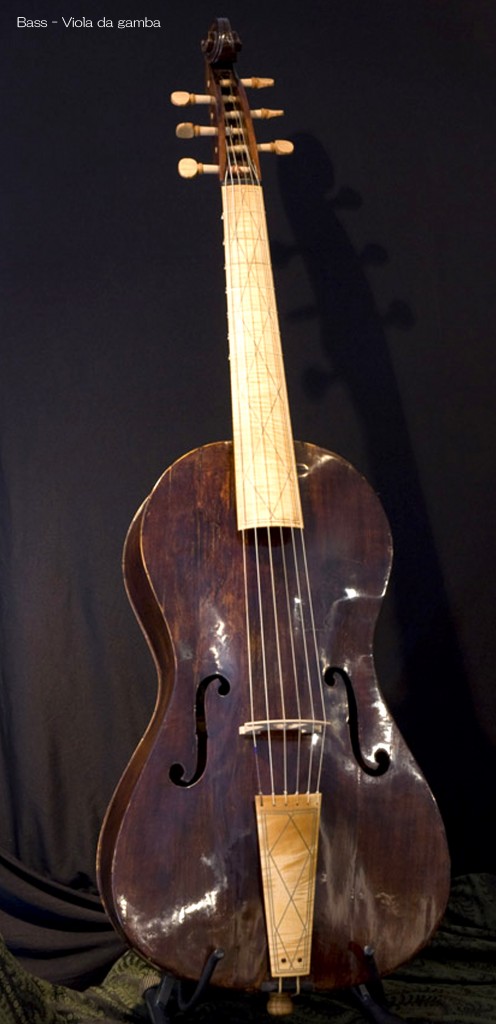

“BASS VIOL” Late17th century-early18th century, Paris.

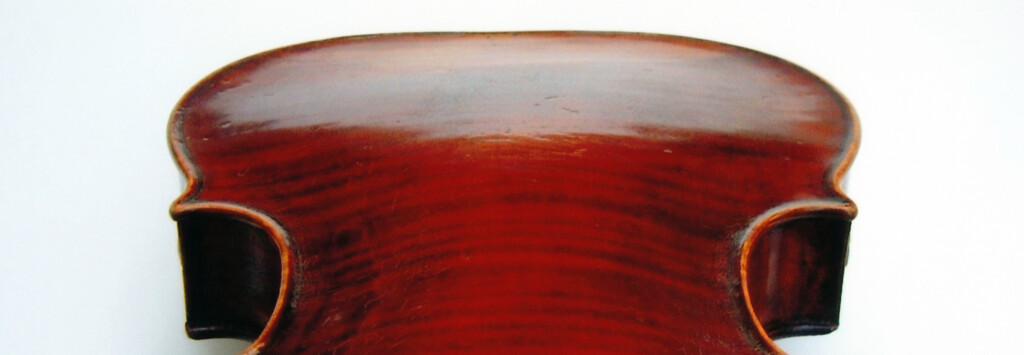

私が検証した結論として言えば、少なくとも 19世紀初頭までは、弦楽器のヘッド部や ネック部には”ねじり”を誘導する工夫が積極的になされていたようです。

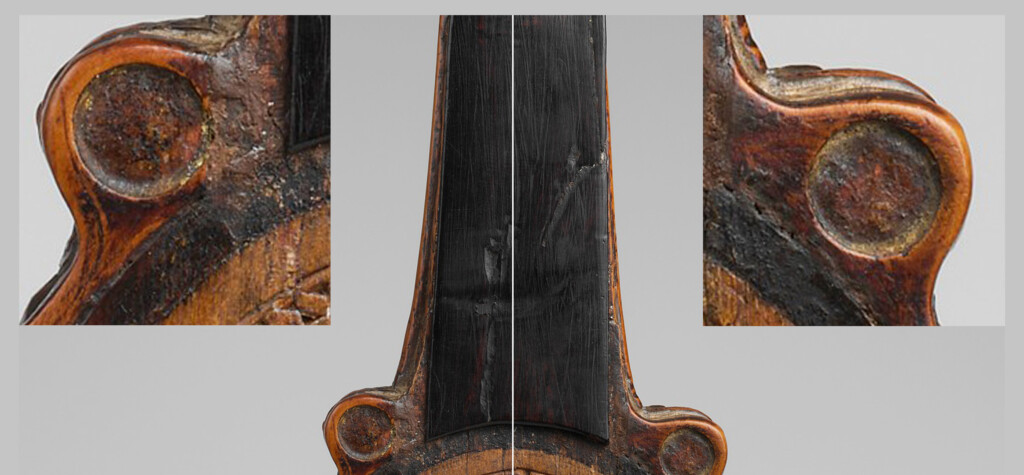

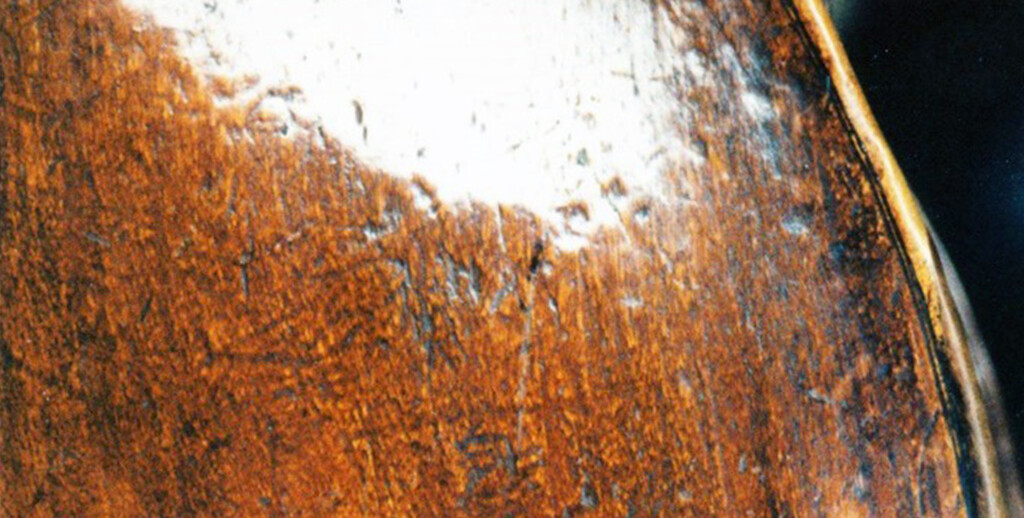

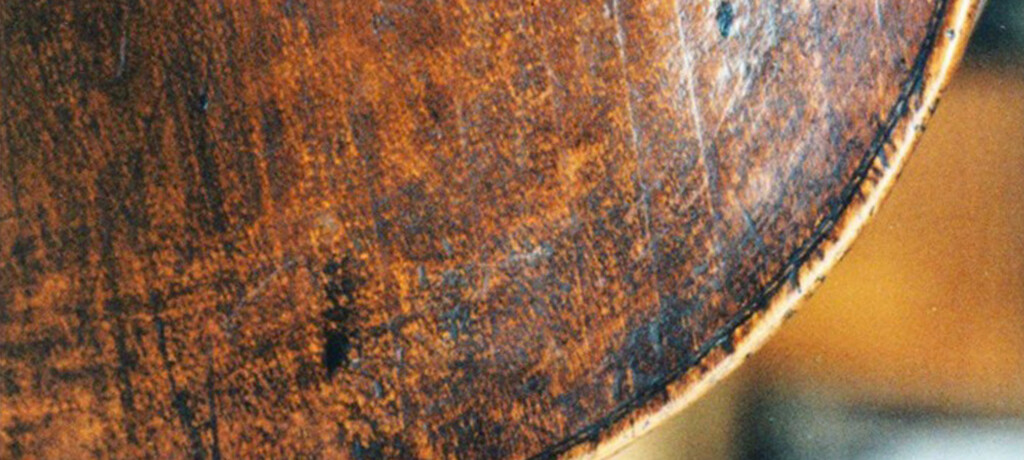

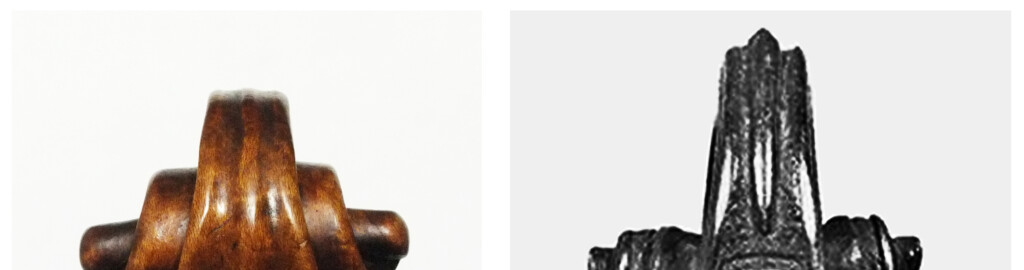

それは 一台の弦楽器の場合でも、設計段階から 対称基点を少しだけ移動した非対称バランスや、素材特性を考慮しながら動的平衡状態を目指して”パティーナ( Patina ) 加工”まで駆使されているので、驚くほど多くの痕跡として見ることが出来ます。

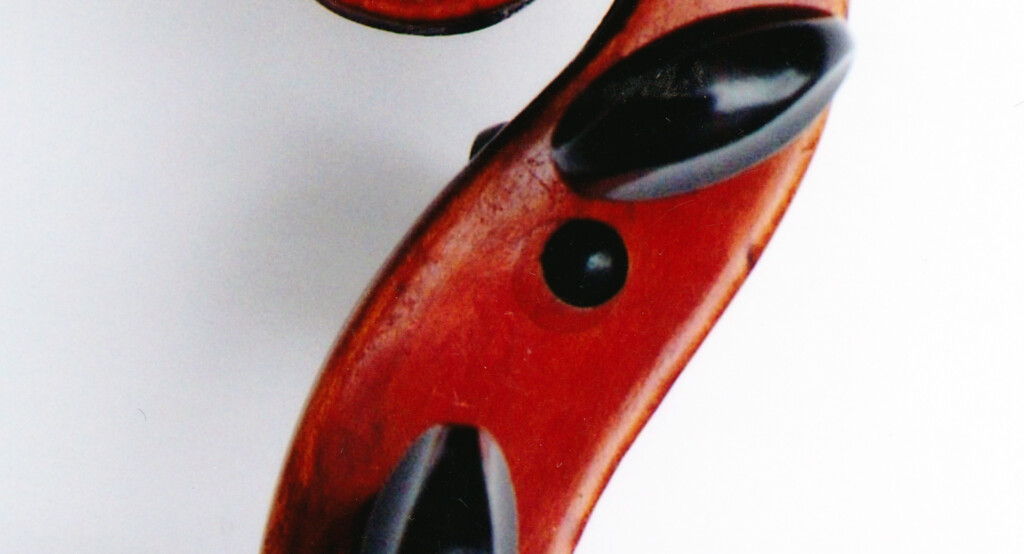

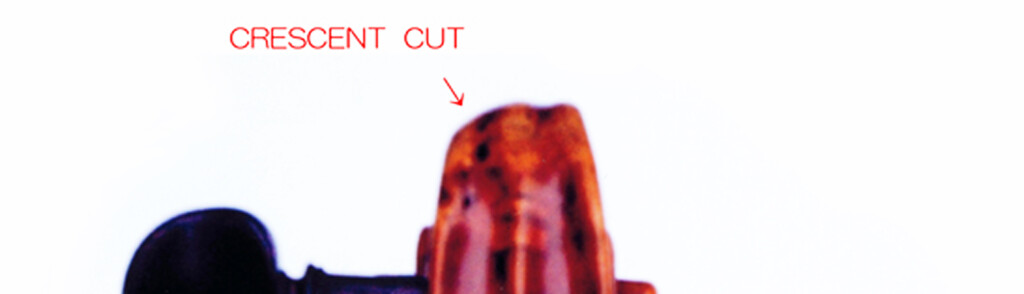

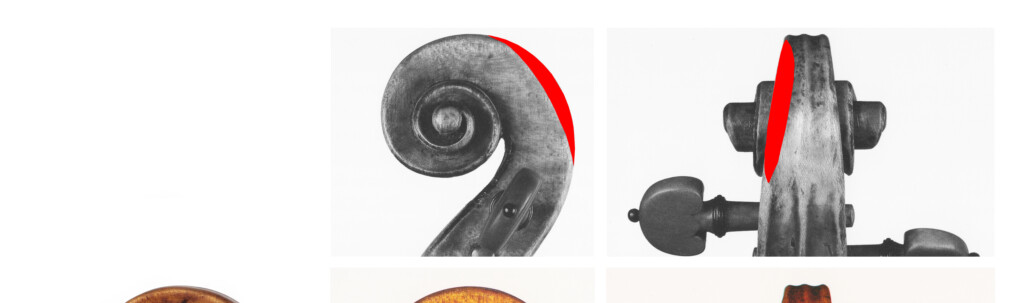

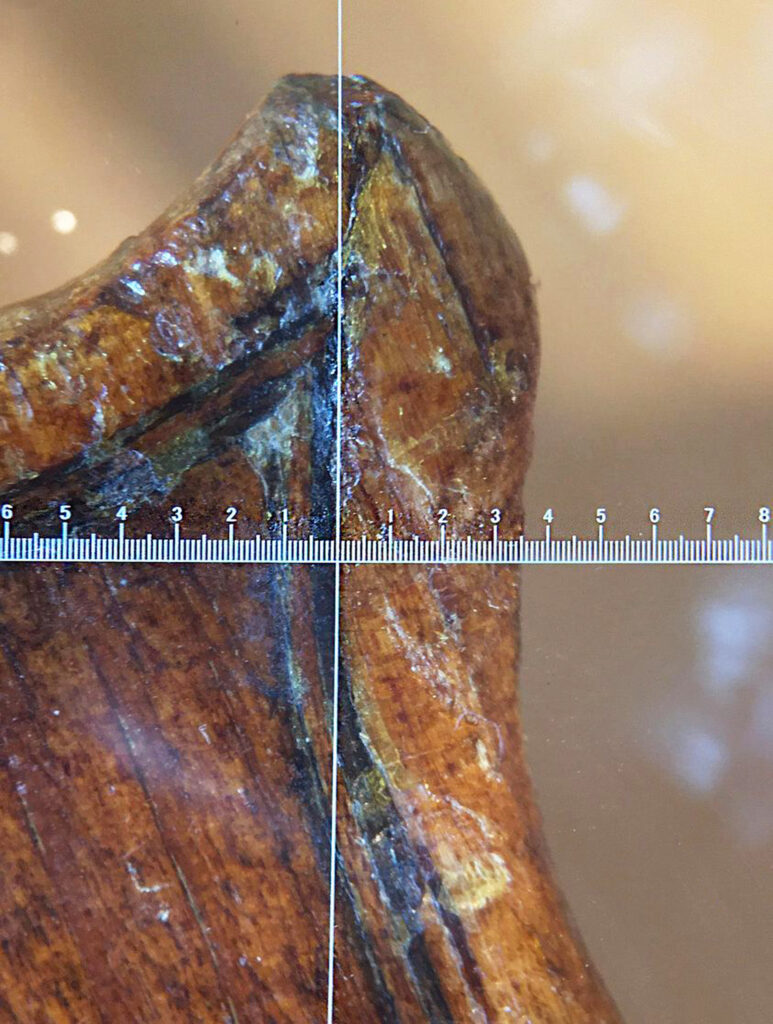

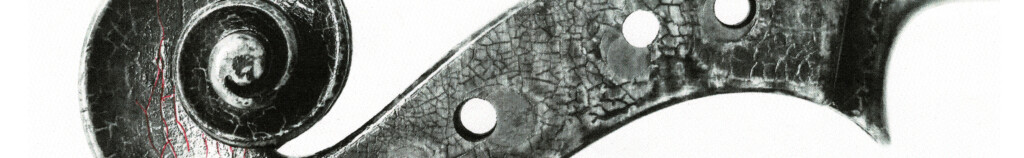

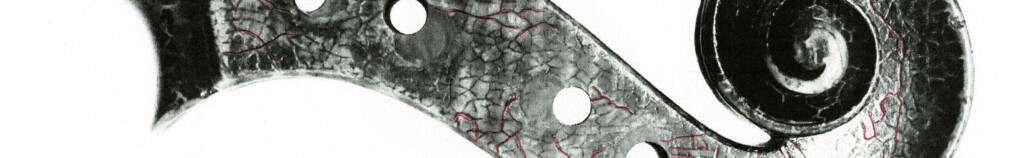

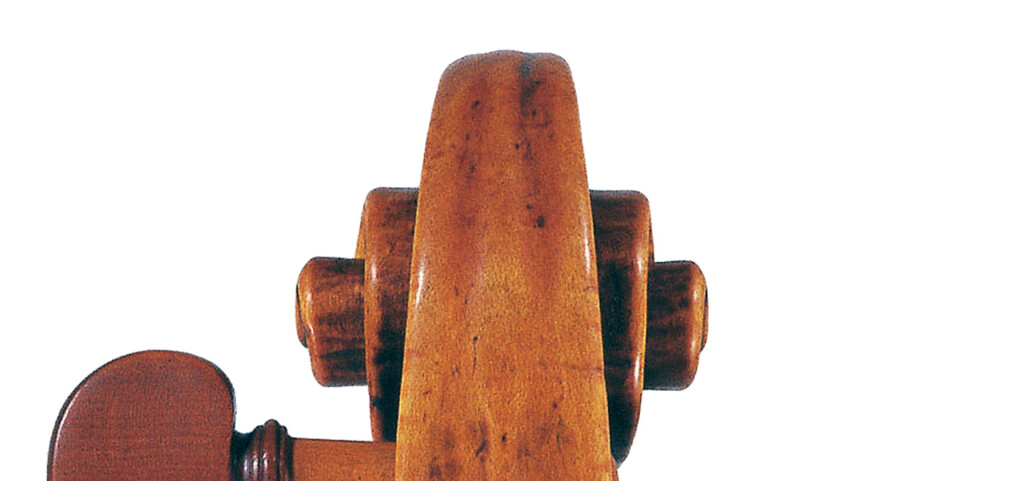

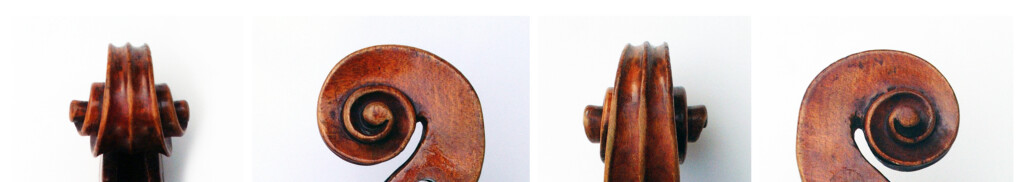

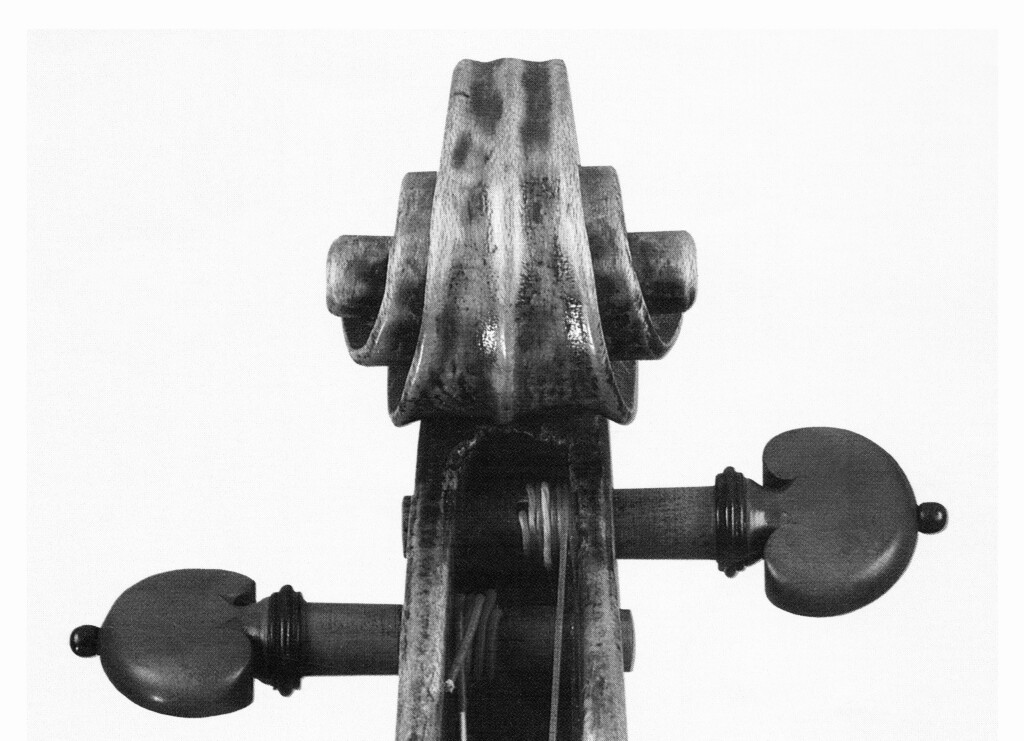

例えば、私が “三日月型切除( クレセント・カット )”と表現している、スクロールを人間の頭部に例えれば左後頭部をすり減ったように削る加工痕跡も そうだと思います。

これは オールド・ヴァイオリンなどで容易く見つけられますが、私は これを 製作時の最終段階で試奏しながらなされたと考えています。

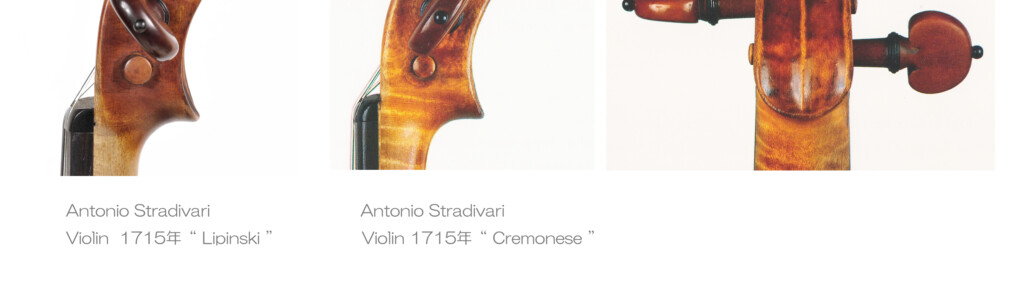

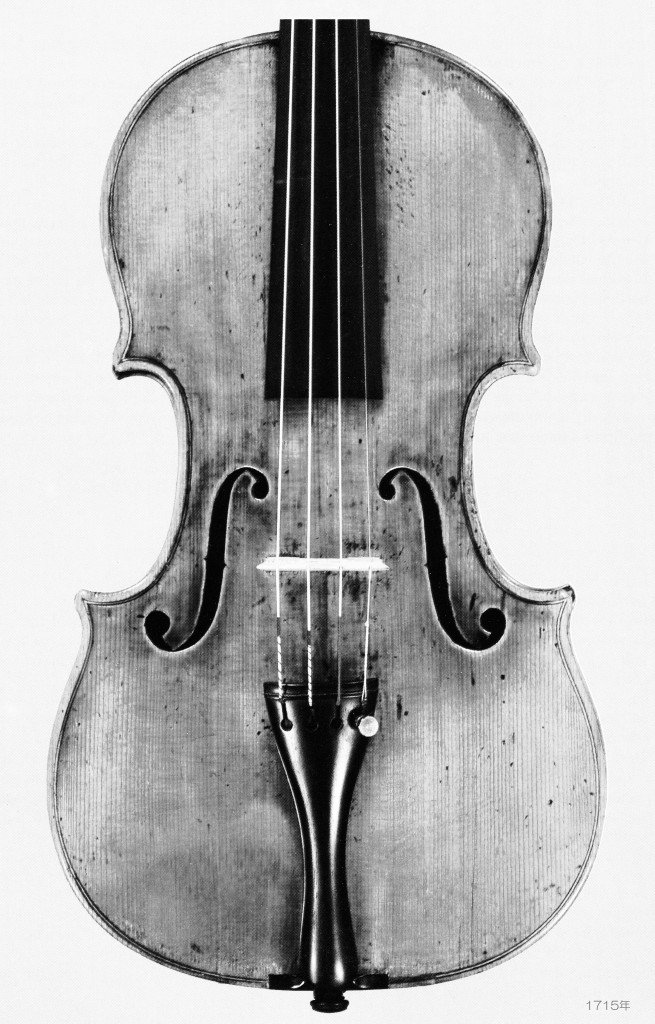

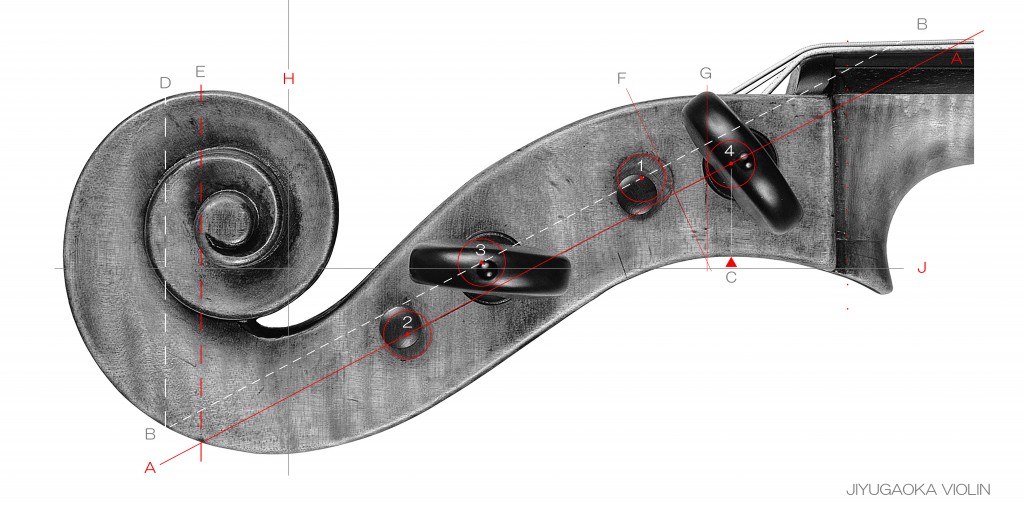

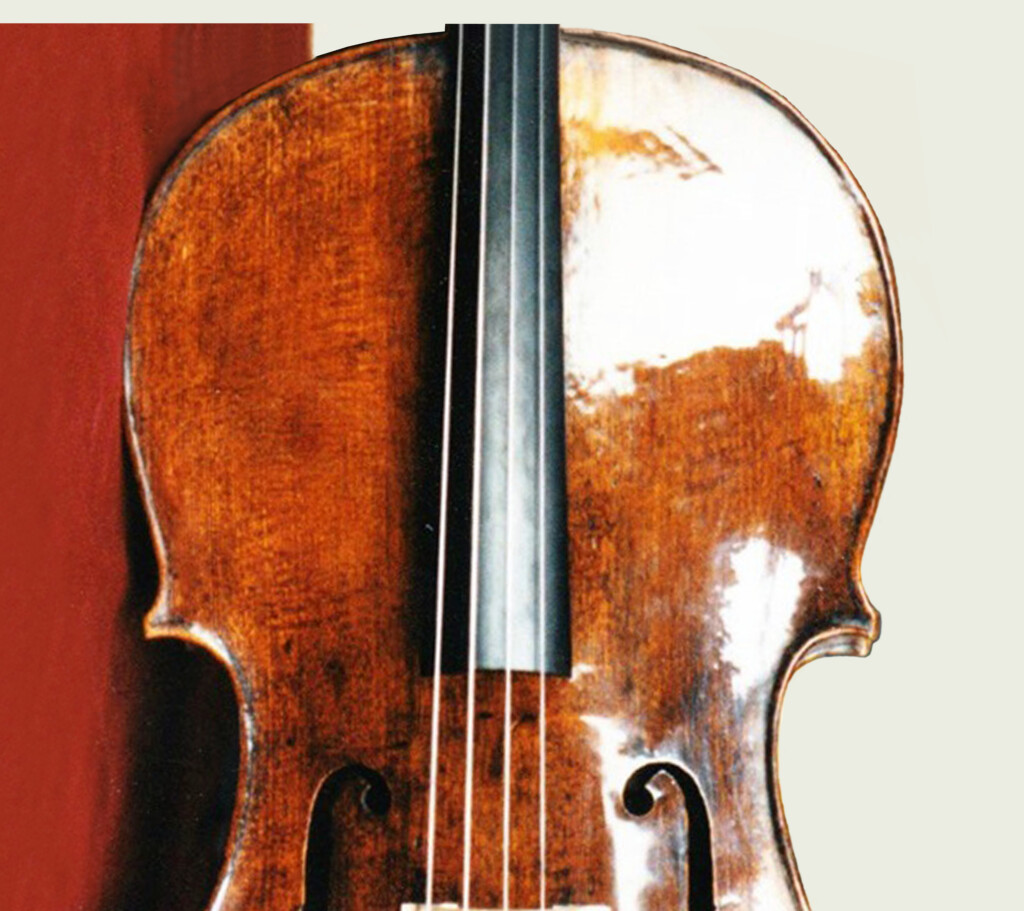

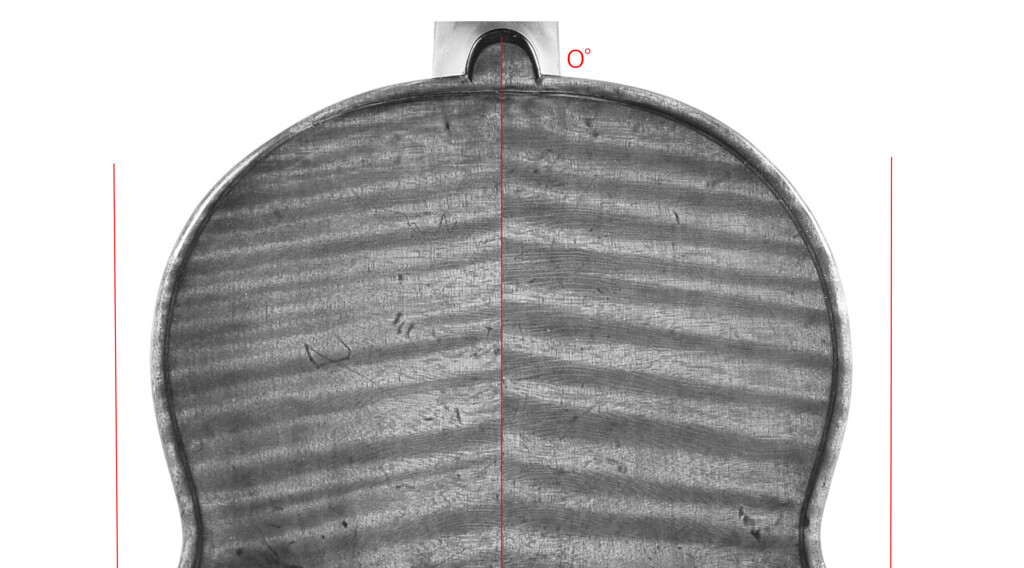

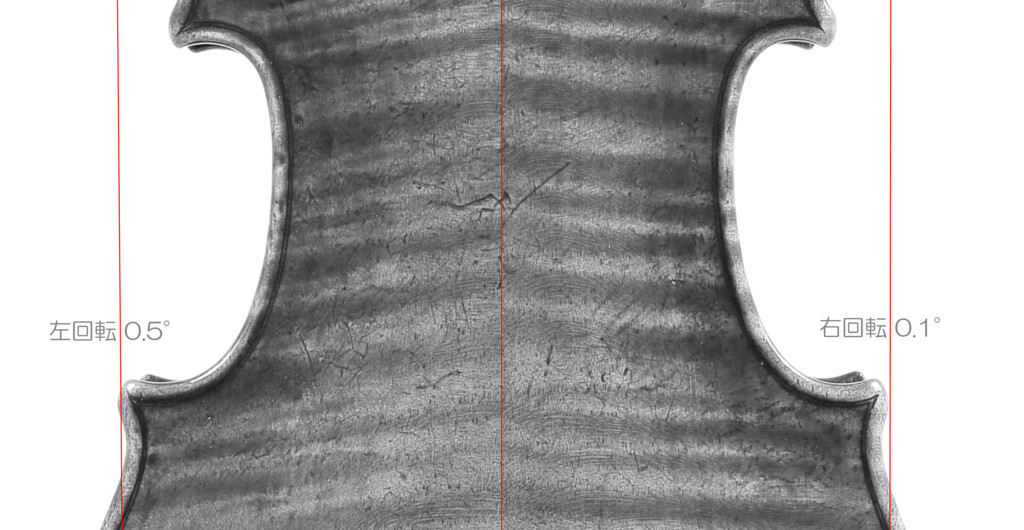

Antonio Stradivari( ca.1644-1737 ) Violin, “Lipinski” / “Tartini ( 1692-1770 )” Cremona, 1715年

Antonio Stradivari( ca.1644-1737 ) Violin, “Lipinski” / “Tartini ( 1692-1770 )” Cremona, 1715年

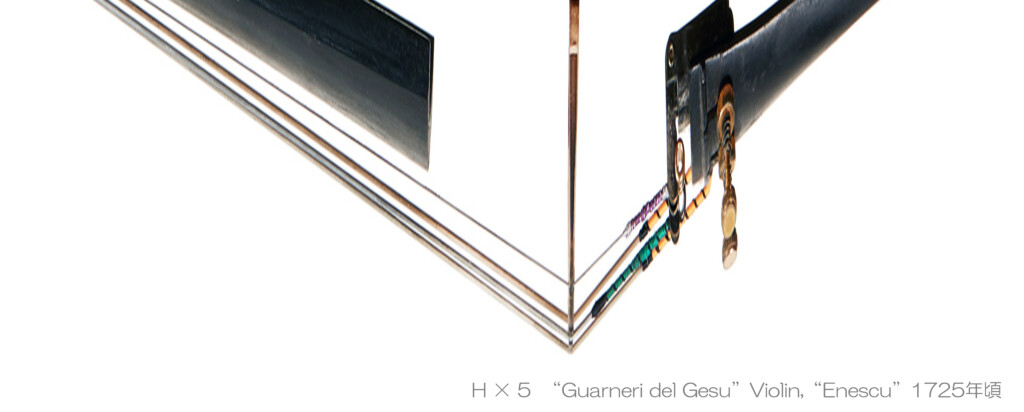

“Guarneri del Gesù” ( 1698-1744 ) Violin, “Baltic” Cremona 1731年頃

“Guarneri del Gesù” ( 1698-1744 ) Violin, “Baltic” Cremona 1731年頃

“Guarneri del Gesù” ( 1698-1744 ) Violin, “Baltic” Cremona 1731年頃

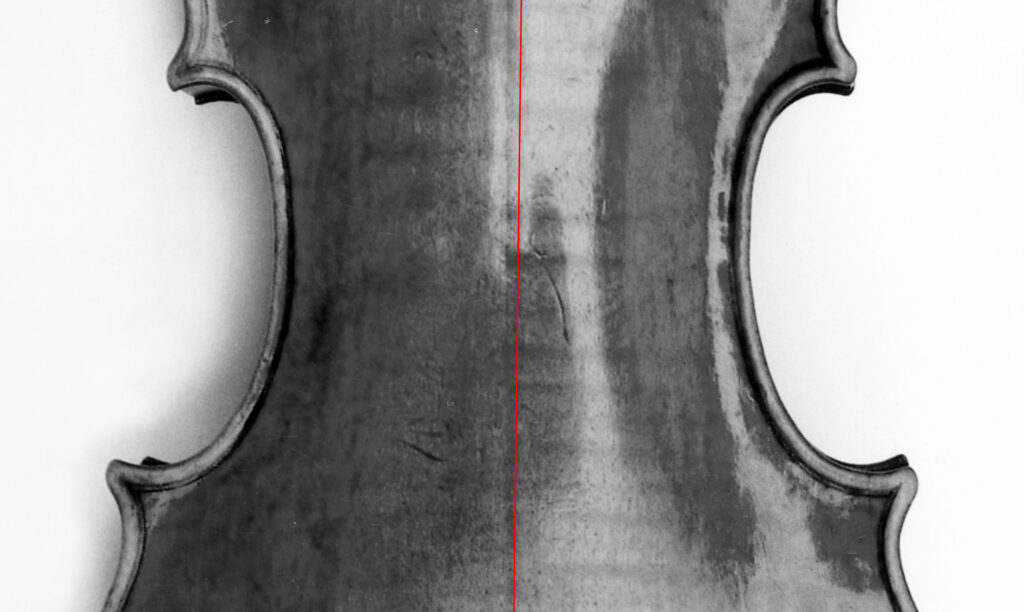

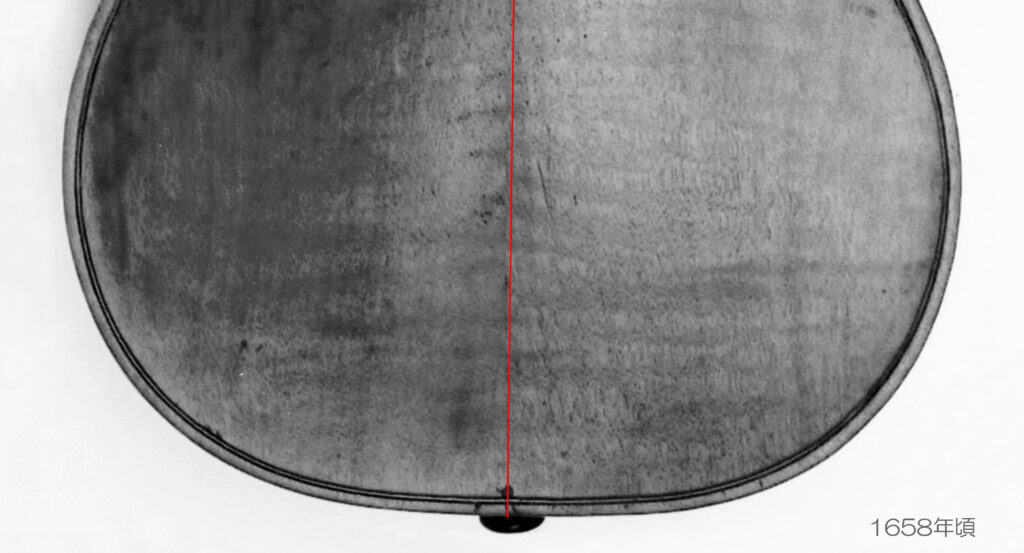

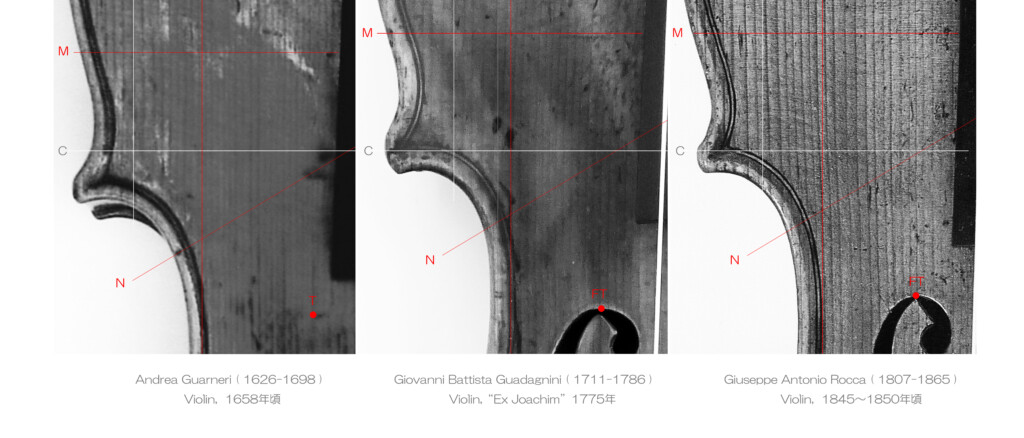

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

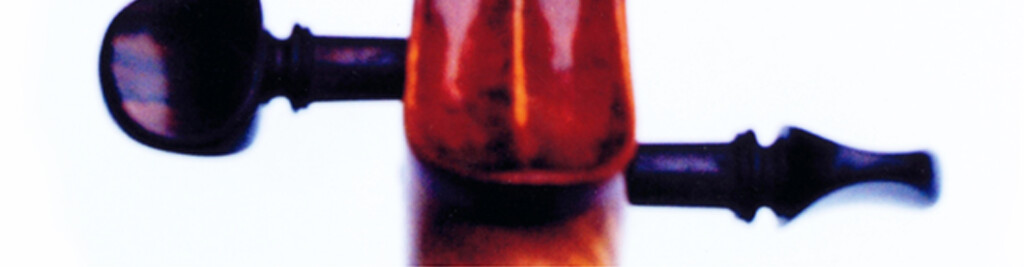

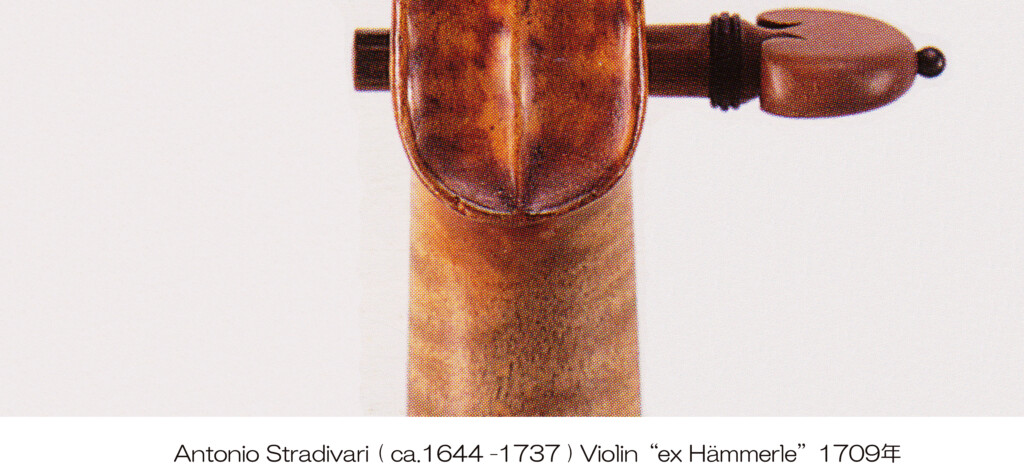

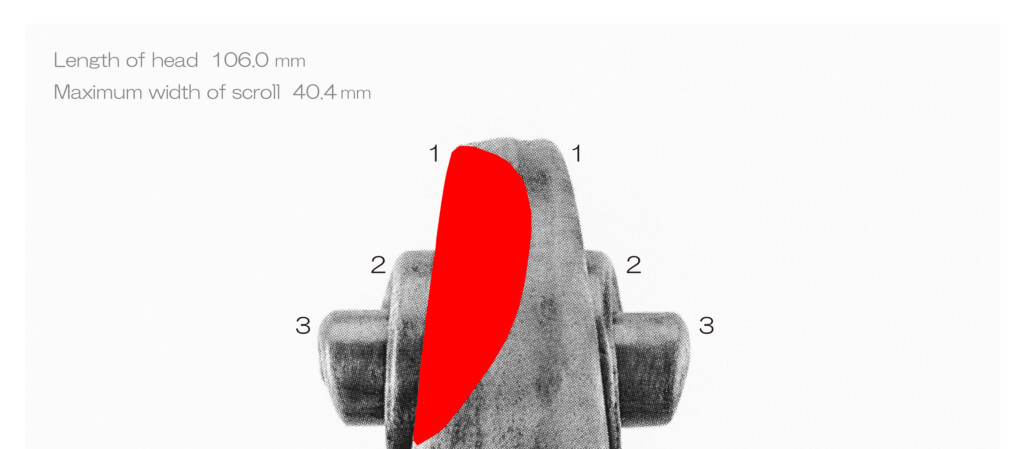

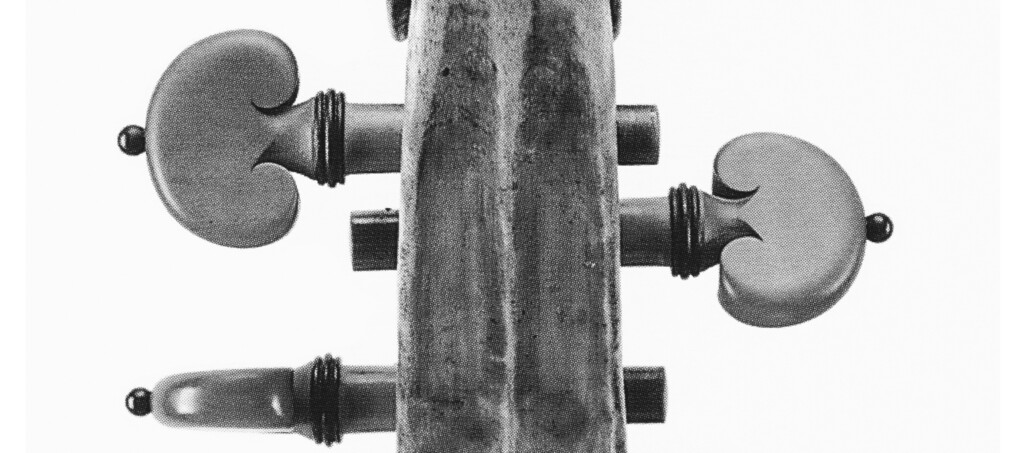

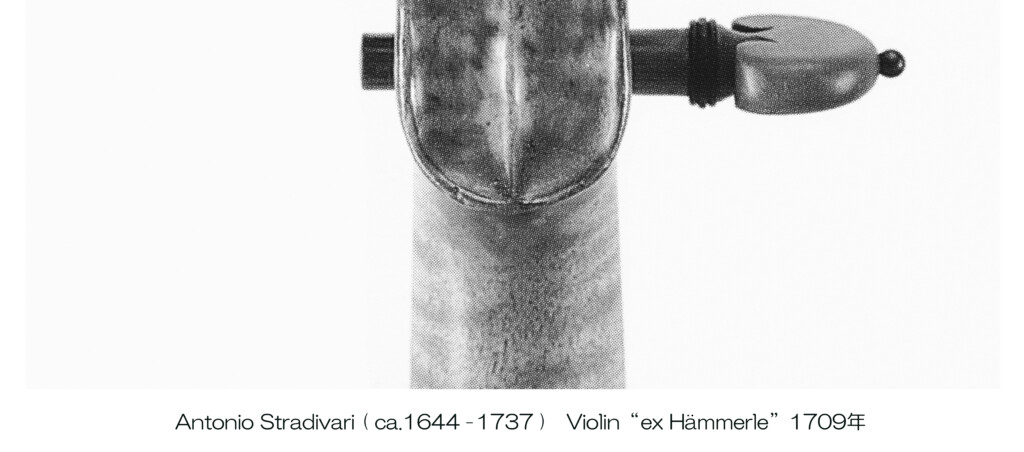

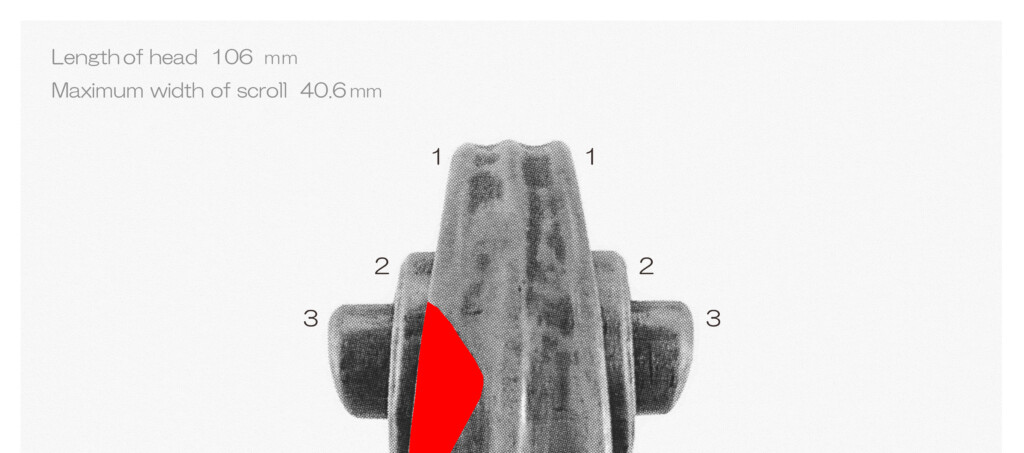

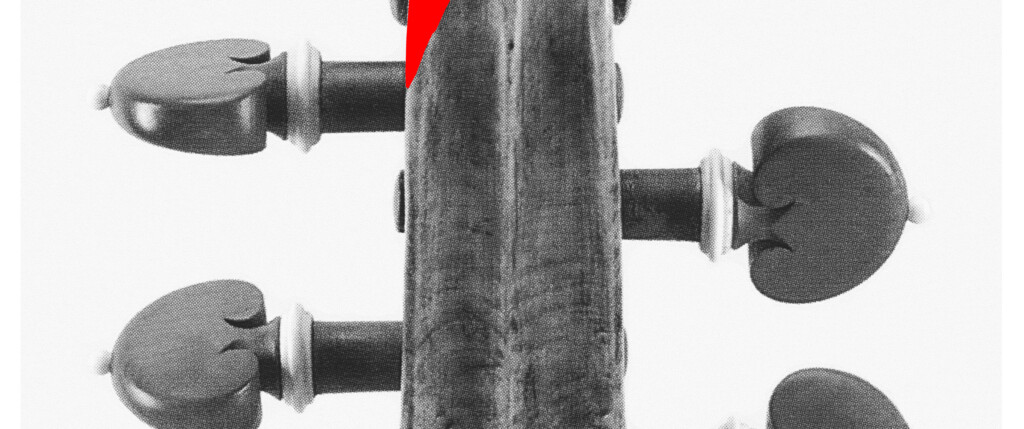

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “ex Hämmerle” 1709年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “ex Hämmerle” 1709年

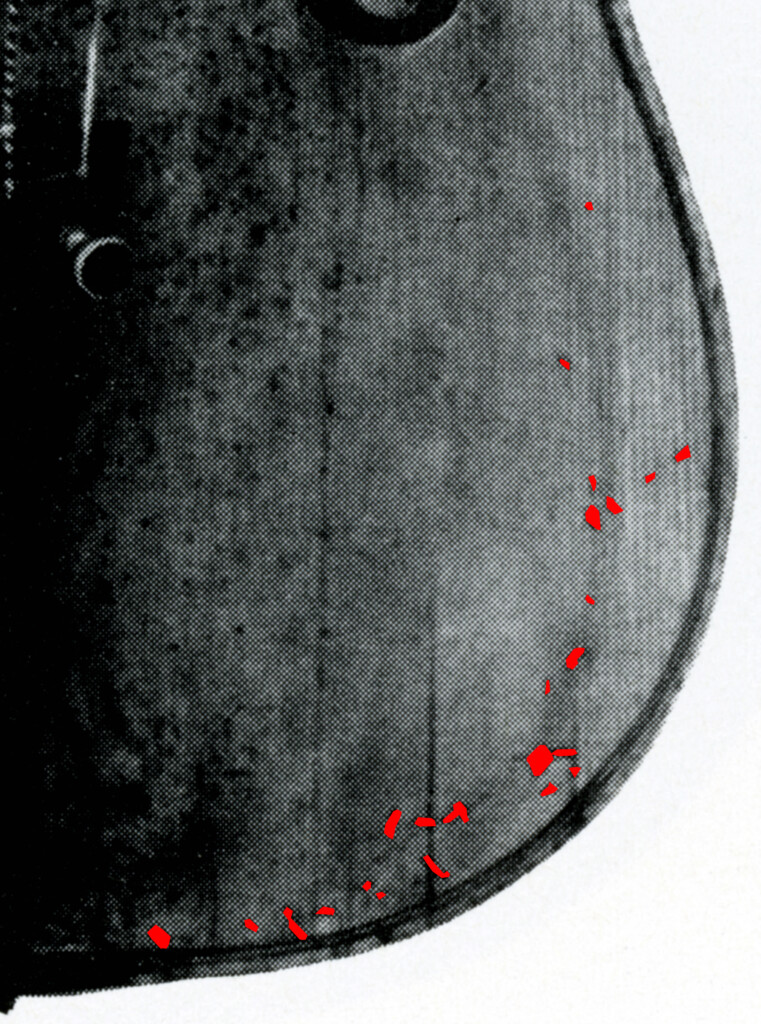

その判断ですが、例えば ストラディバリウス “ex Hammerle” 1709年 ”の スクロールは 渦部( Volute ) 一段目のエッジ( First turn / Chamfer )1が “激しく摩耗”しています。ところが 2、3と番号をふった 二、三段目のエッジ( Second turn / Final turn / Comma / Eye )は 最初の面取りそのままです。

この不自然さが “クレセント・カット”を人為的な加工であると推測する状況証拠です。

なお、赤色部にあった”クレセント・カット”は、近代以降の修復者によって埋められています。ですから、製作時は もっと削ってあったと考えられます。

もし・・ チューニングでスクロールに触れたことが “激しい摩耗”の原因だとしたら、 一段目のエッジ以外が無傷である この景色はあり得ません。

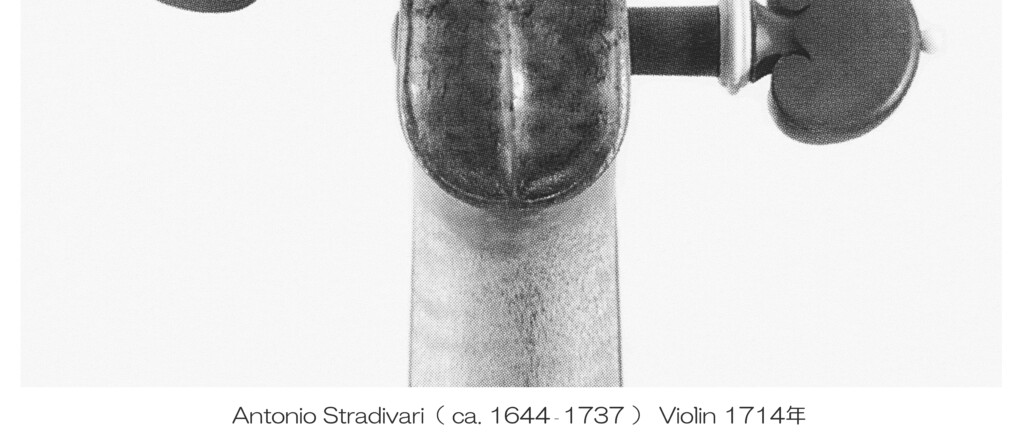

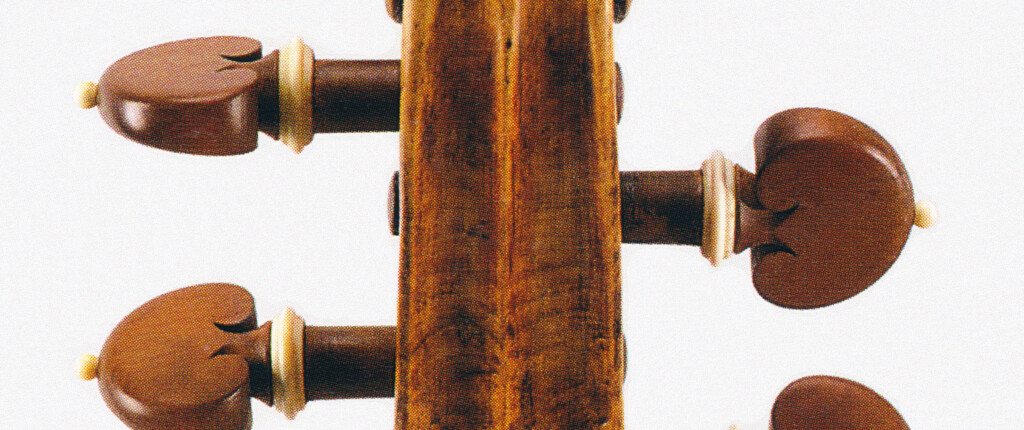

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, Cremona 1714年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, Cremona 1714年

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

因みに 名器の中に僅かな数だけ見ることが出来ますが、スクロール部全体に”摩耗したかのような加工”をすると、このような景色となります。

よく見ると分かるように、このヴァイオリンも “クレセント・カット”が 少し埋められていますが、それ以外は ほぼ製作時の状態が残されているようです。

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

現在でも、二段目のエッジ( Chamfer of Second turn )に設定された”段差”が 健在なのが すばらしいと 私は思います。

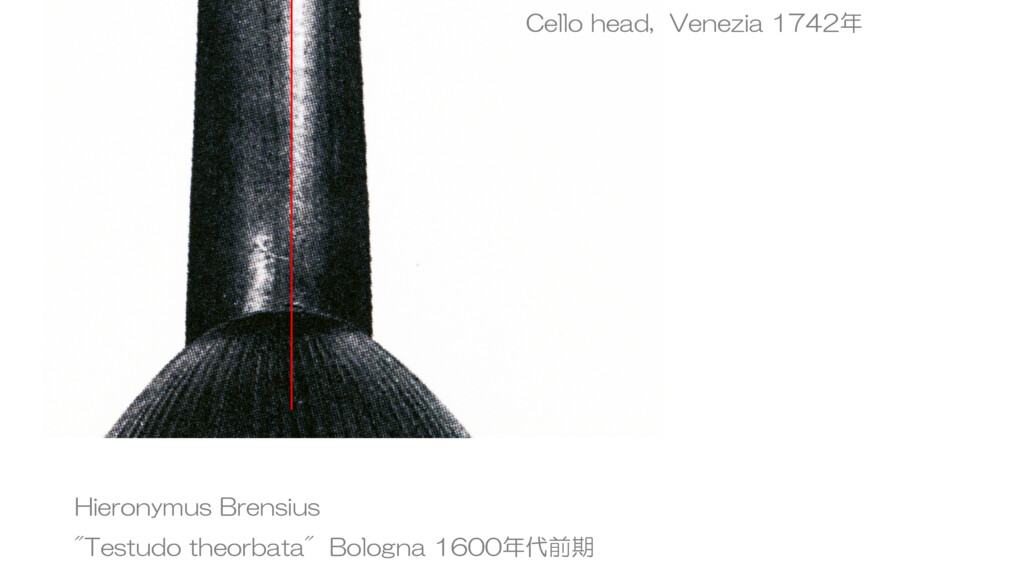

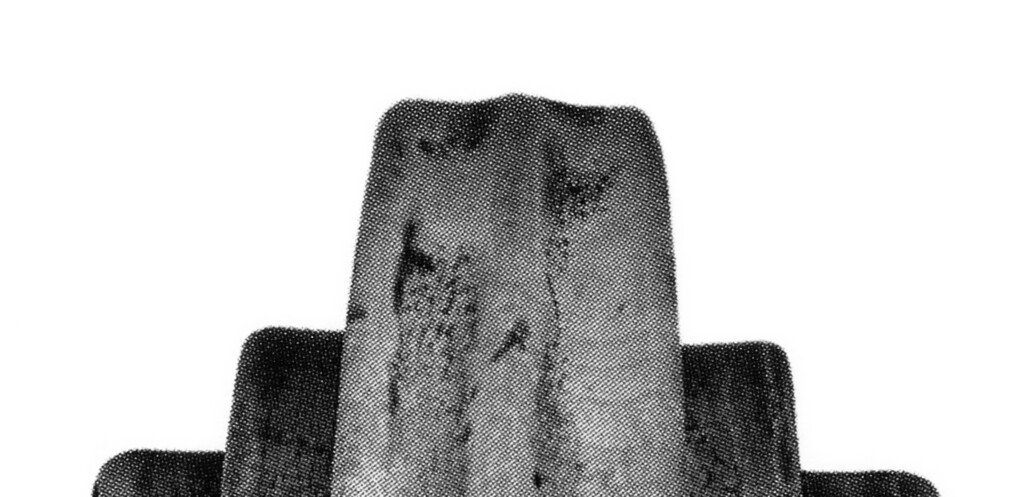

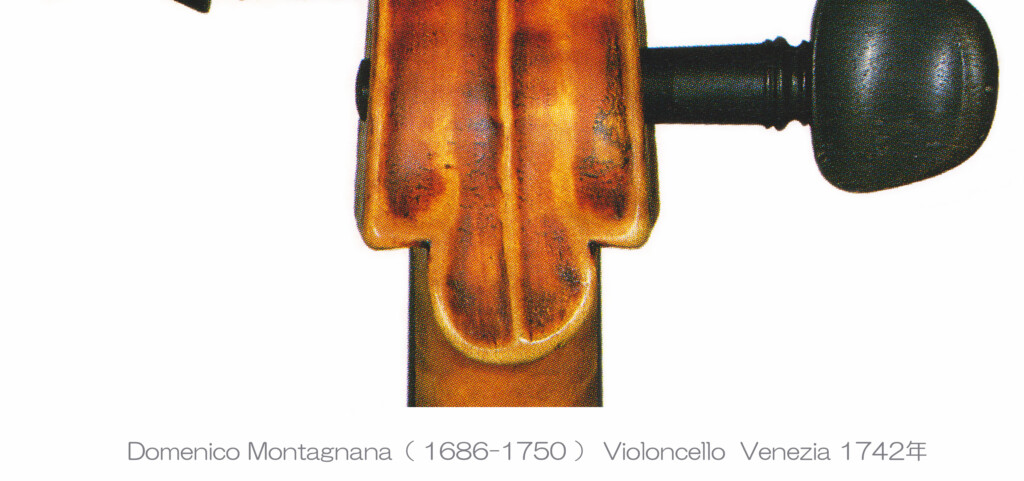

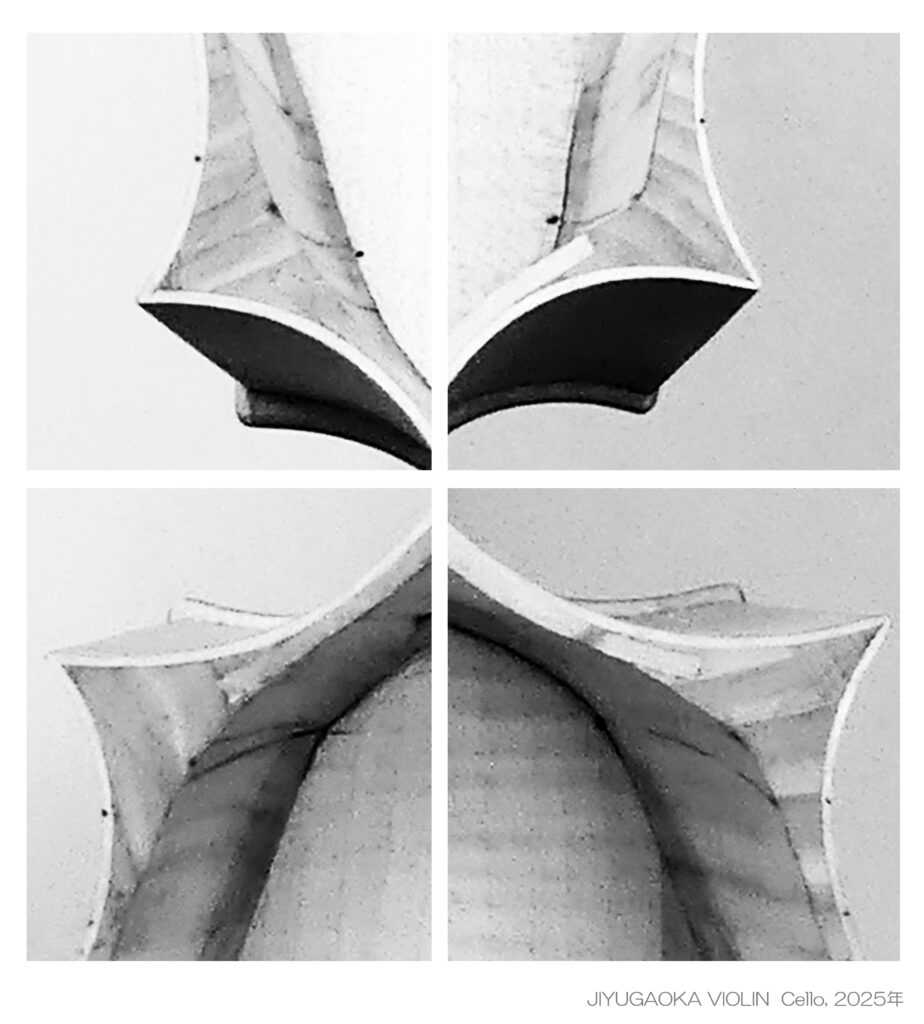

下のチェロ・ヘッドのように同じ位置が三角形に埋めてあると、後の人には そこに何があったか・・ 分からなくなってしまいますので。

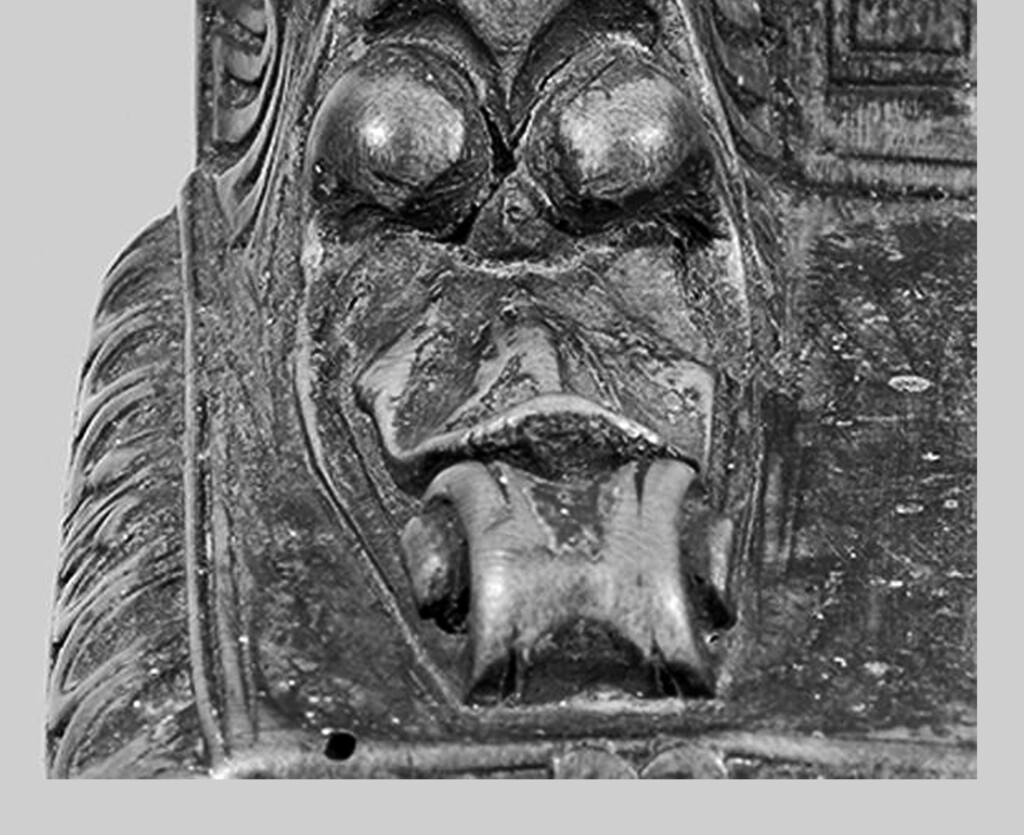

さて、その点よりも さらに重要なことですが・・ ヴァイオリン属の中でも、ヴァイオリン、ビオラは 演奏者がスクロールに触れることがある訳ですが、チェロのスクロールには人が触れることは殆どありません。

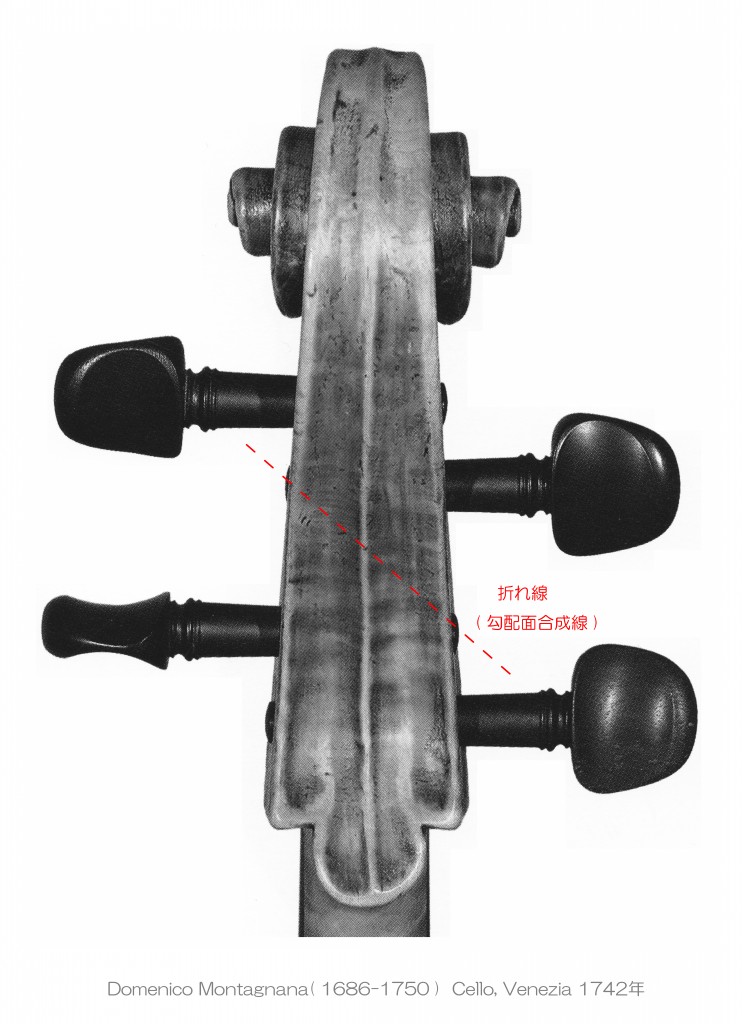

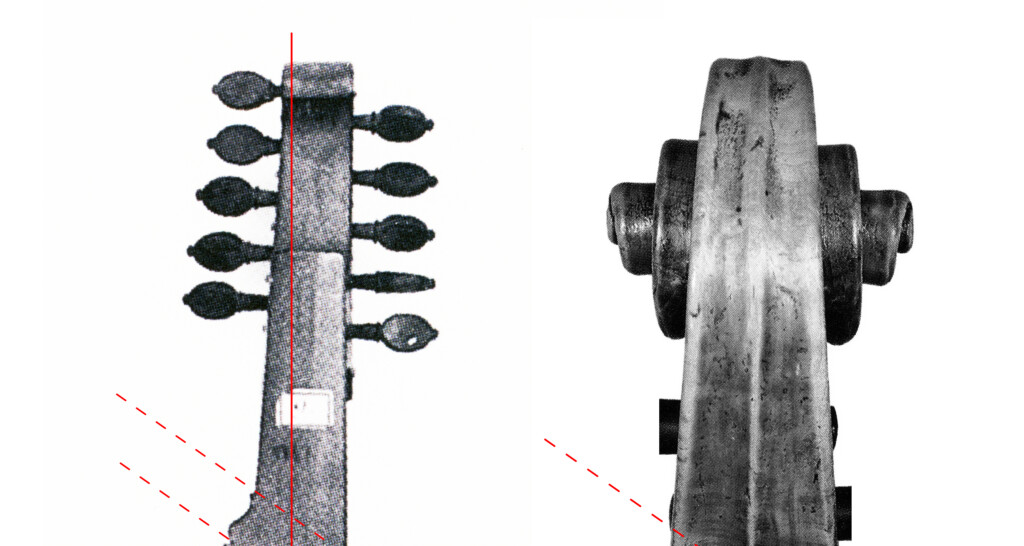

ところが、この 1742年製 “Montagnana cello” のようにオールド・チェロの中には 前出のストラディバリウスのヴァイオリン・スクロールと同じように、二、三段目はそのままで”一段目を激しく摩耗させた” ものが存在します。

さすがに、このレベルの加工が成されたものは 非常に少ないのですが、視覚的に”非調和”となる設定としてでも、音響的に”最上の結果”が追求されていることが、本当にすばらしいと思います。

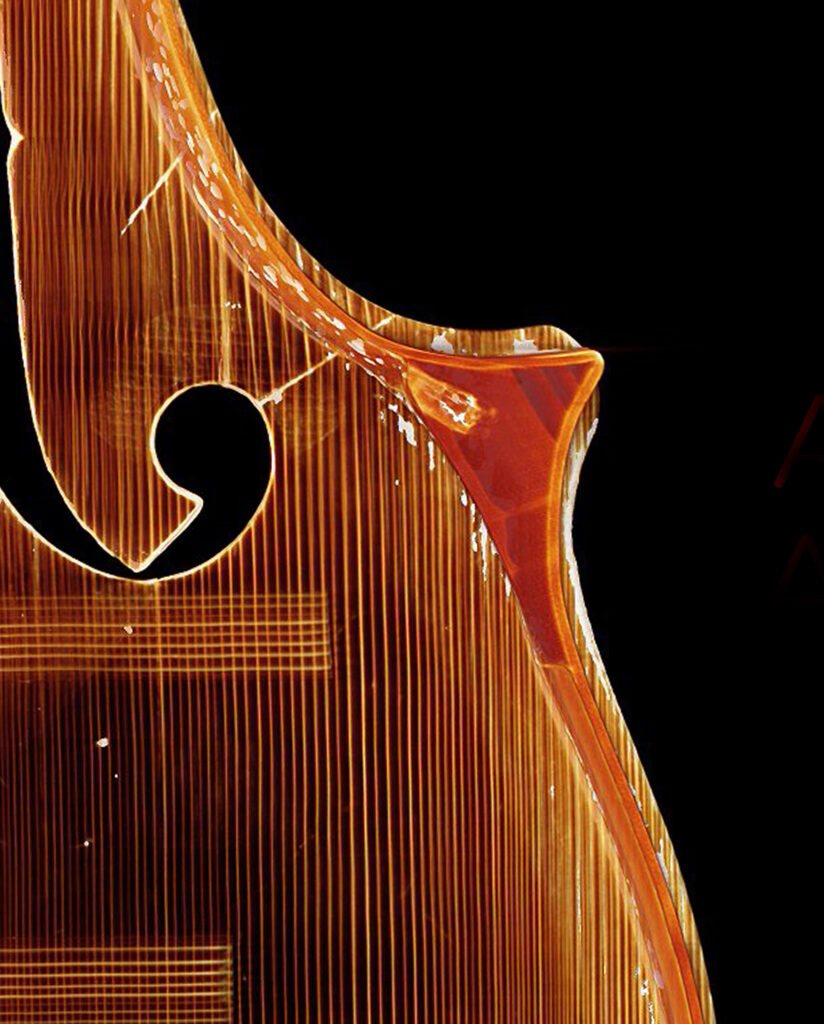

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

これが、”パティーナ( Patina ) 加工”という”響き”を目的とした加工技術で、オールド弦楽器には このような工夫がたくさん施されています。

しかし 時が経ち、この加工技術は忘れられ、それを摩耗と思い込んだ人の手で 修復されたものが出現する時代となりました。

恐らく最も有名なヴァイオリンは、クレモナ市に展示されている 1715年製とされる ストラディヴァリウスの “Cremonese” でしょう。

このヴァイオリンを過去に遡って検証すると、1972年にニューヨークで出版された “Violin Iconography of Antonio Stradivari” の 453ページに 現状のように “クレセント・カット”が埋められた写真が掲載されていますので、それ以前になされた仕事のようです。

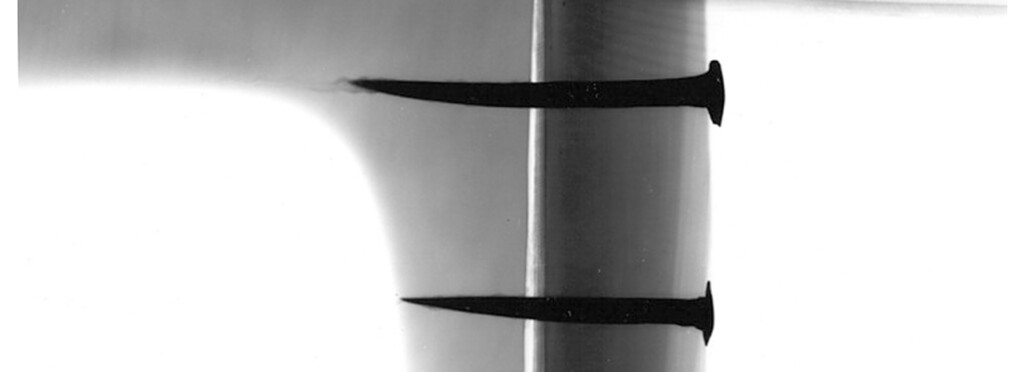

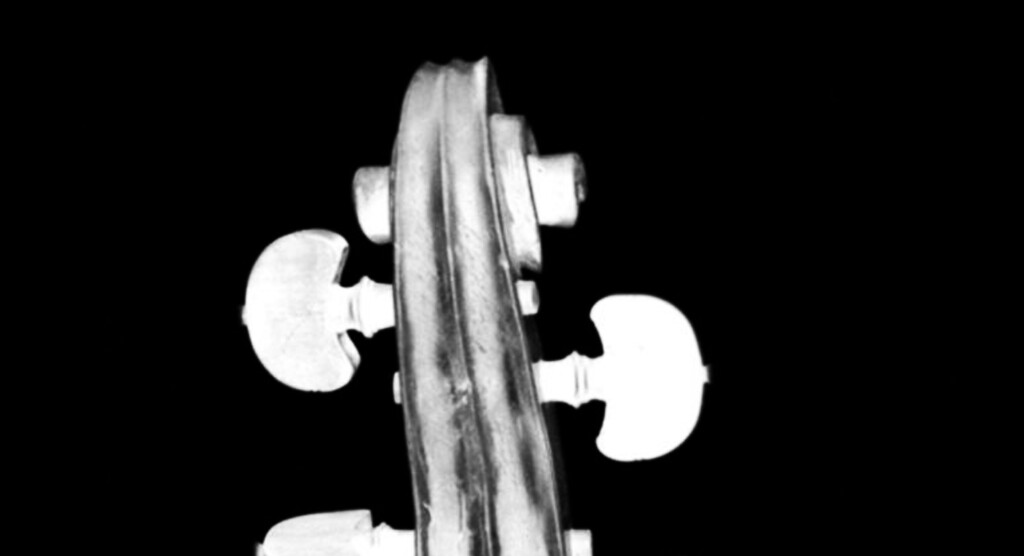

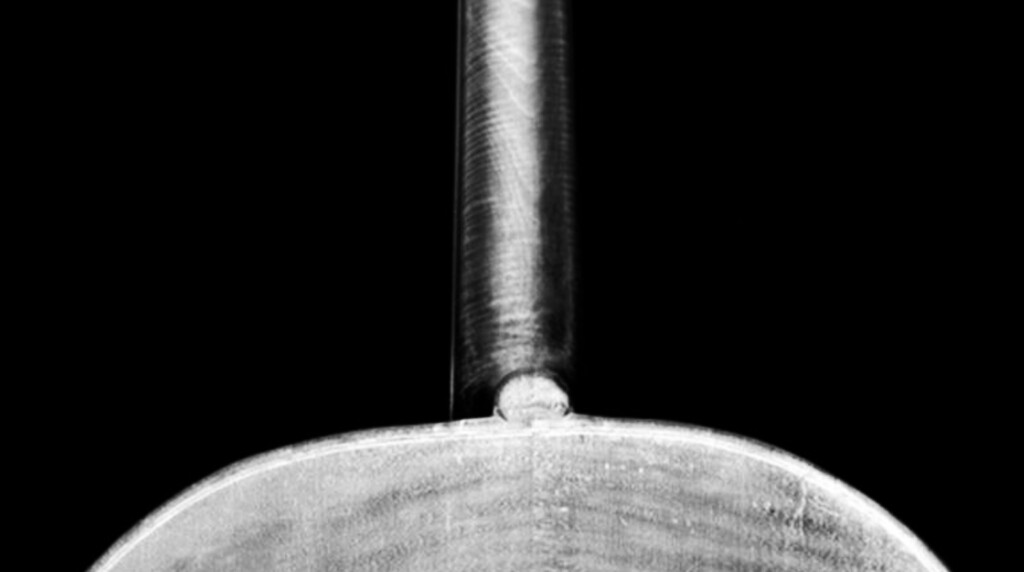

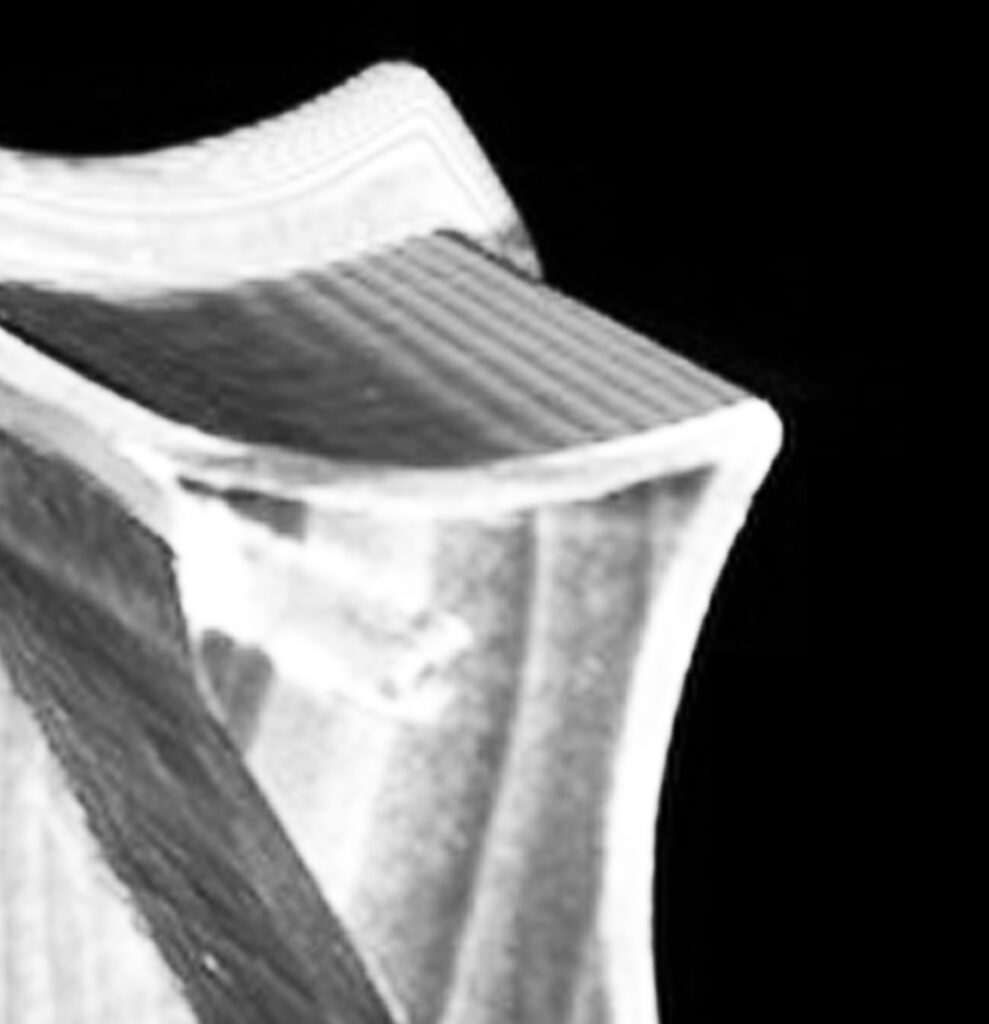

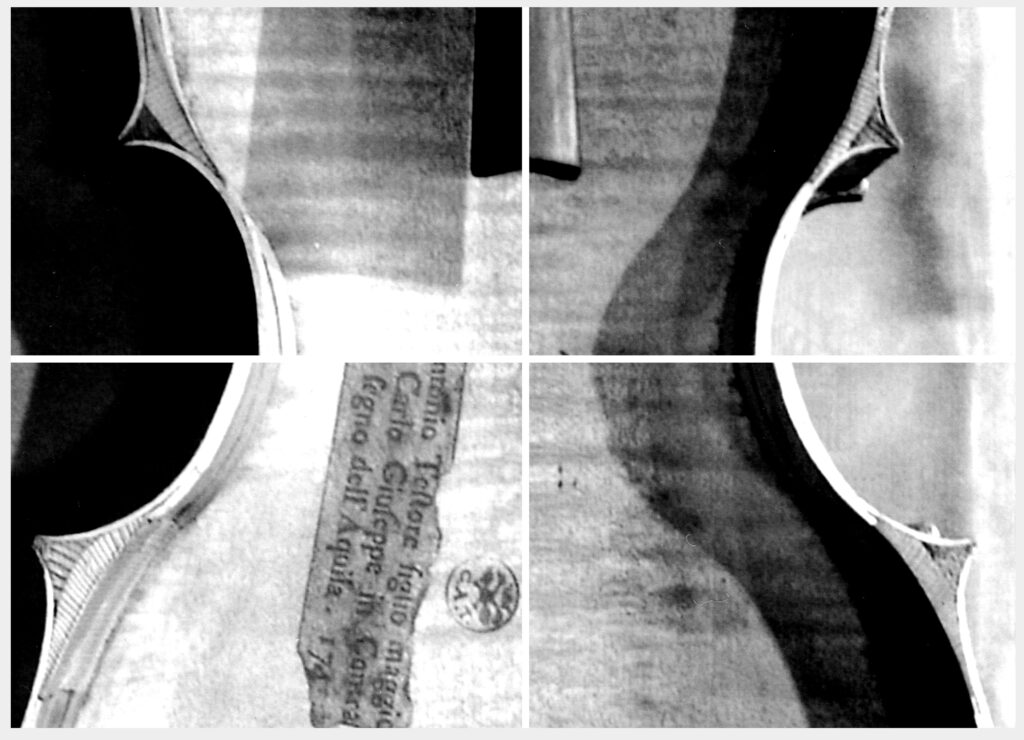

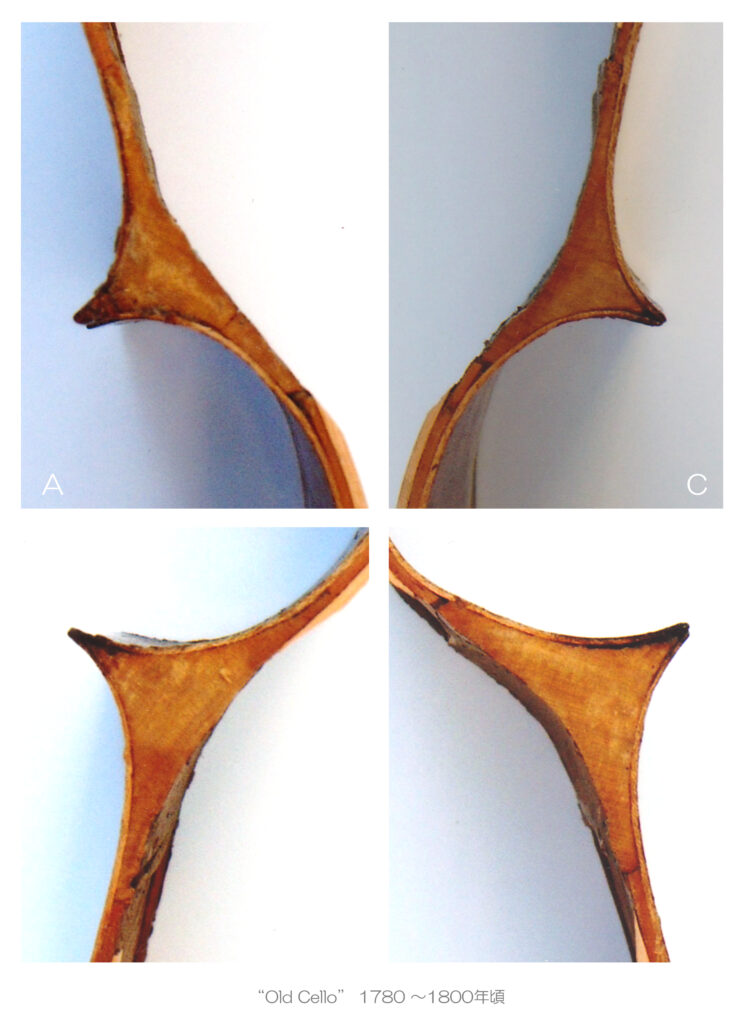

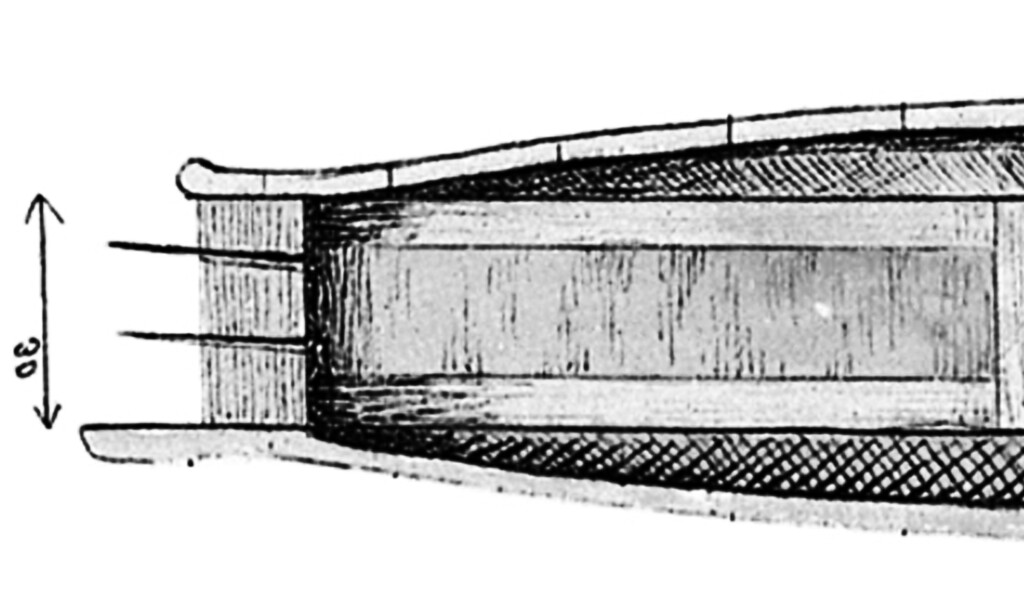

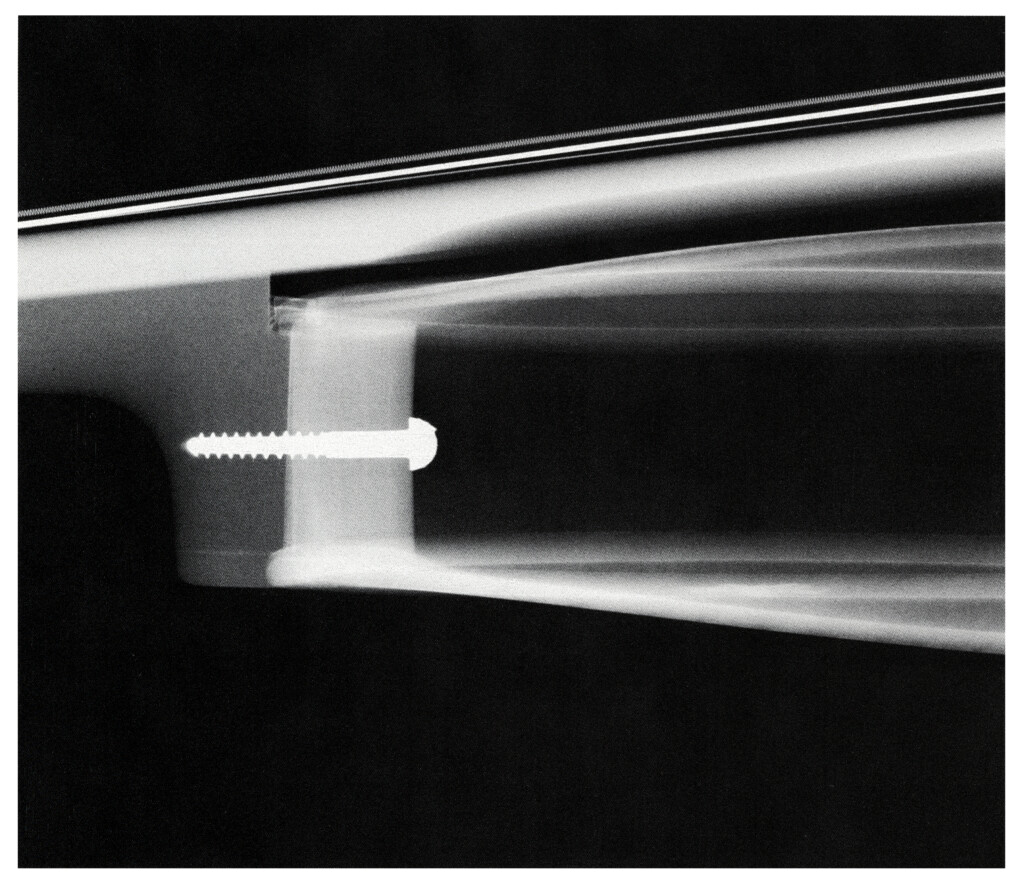

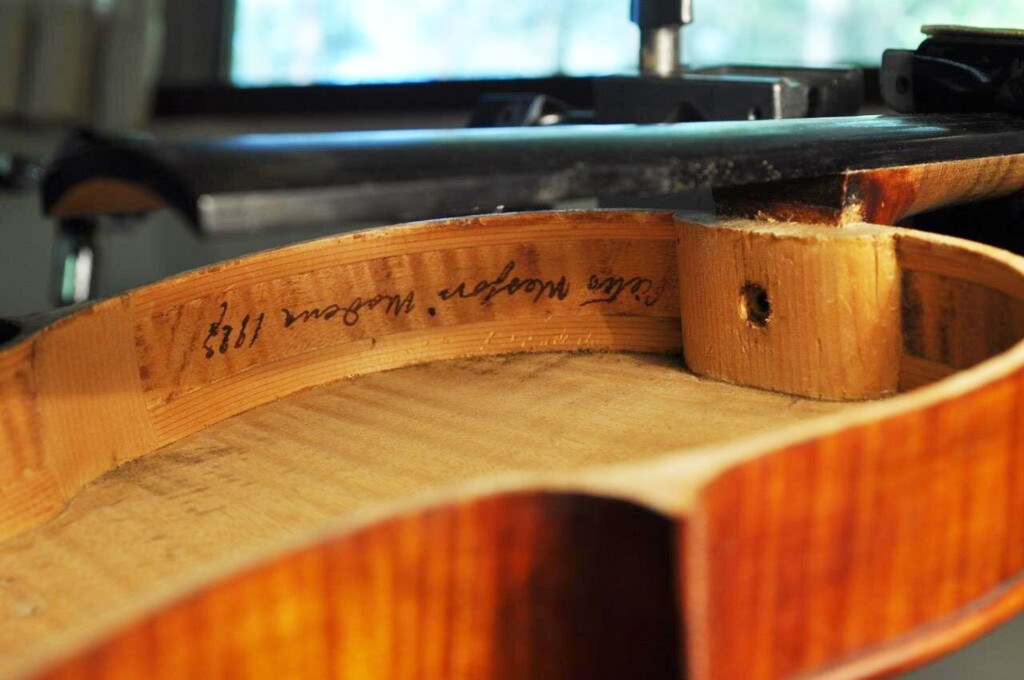

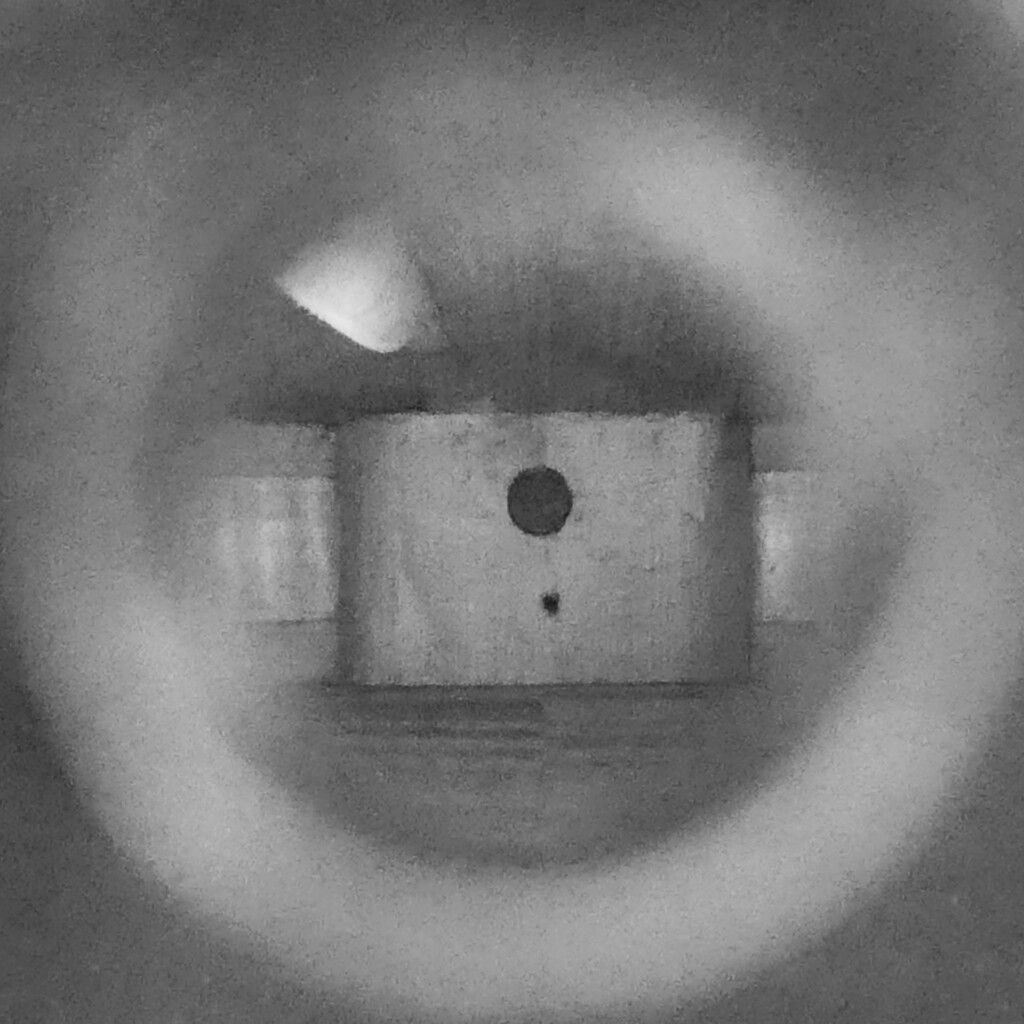

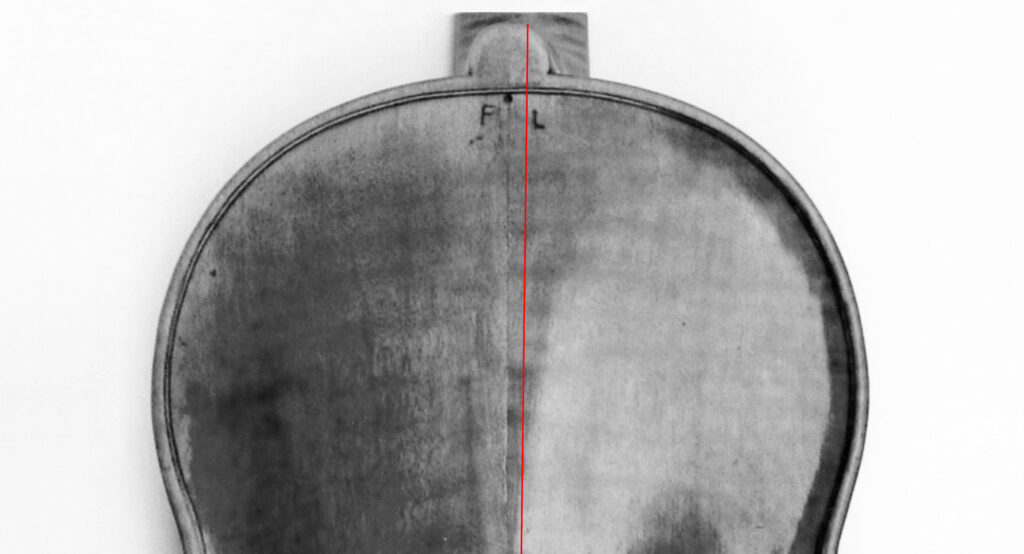

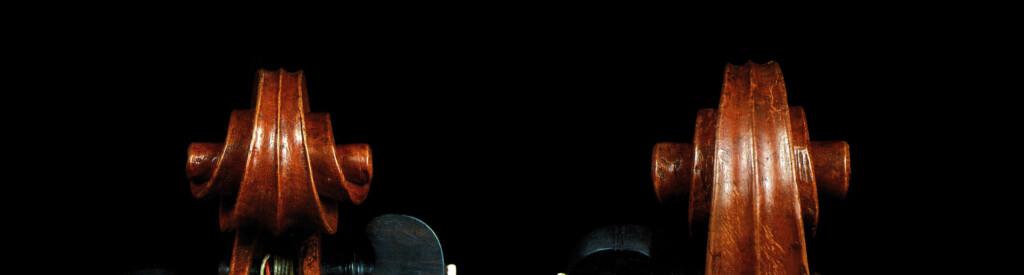

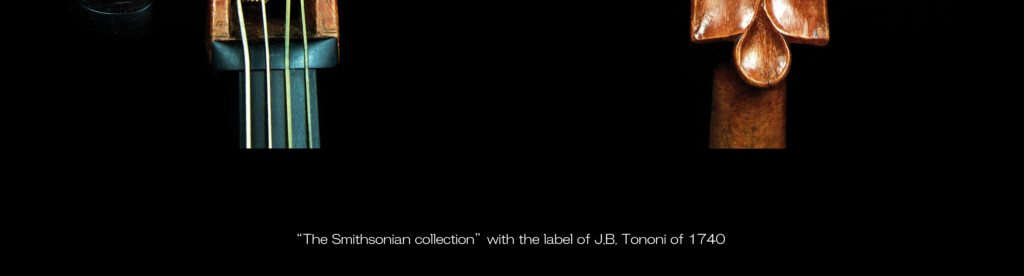

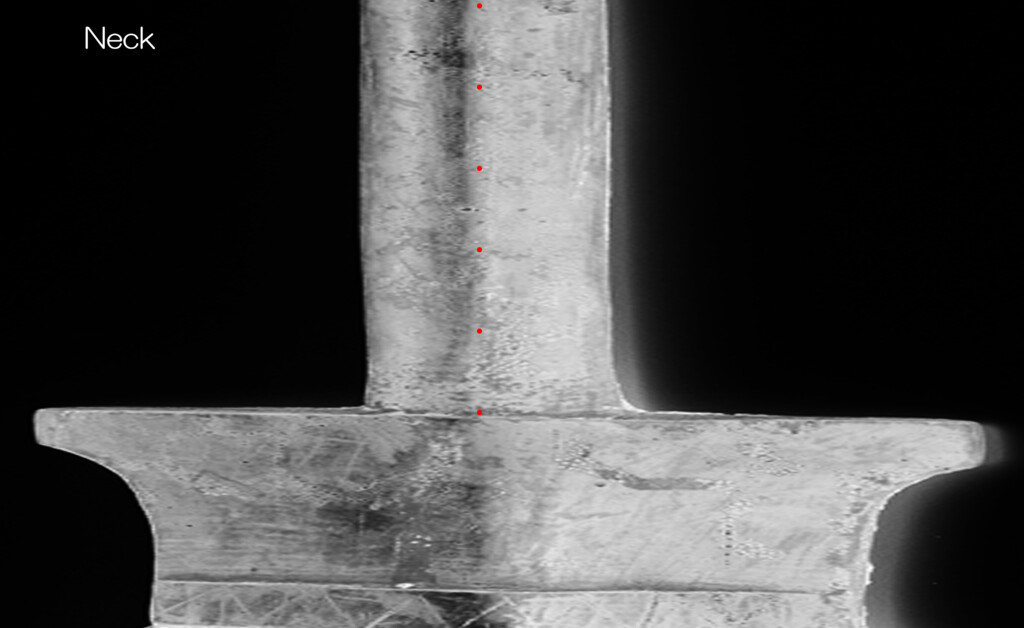

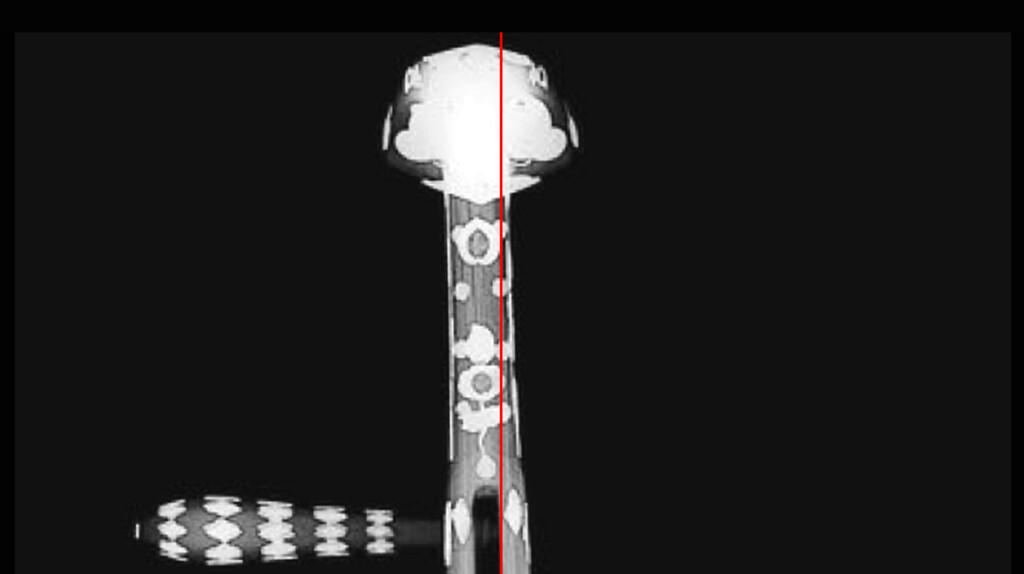

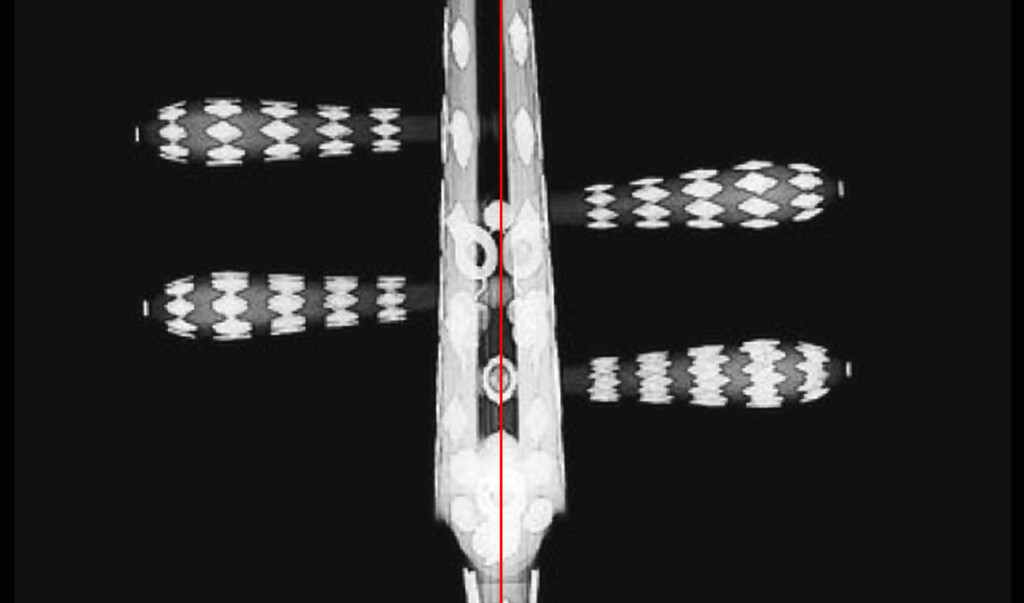

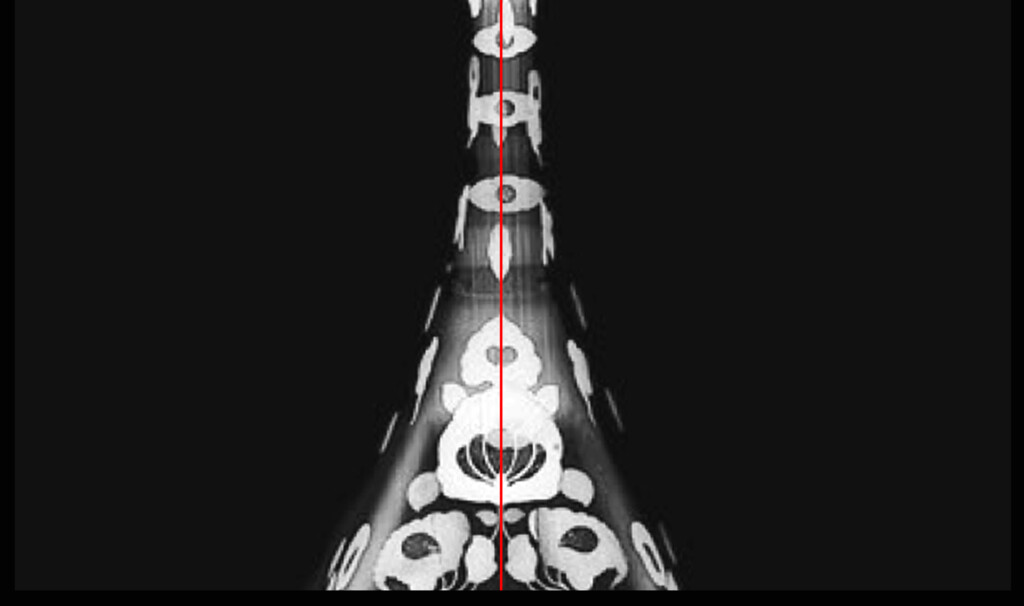

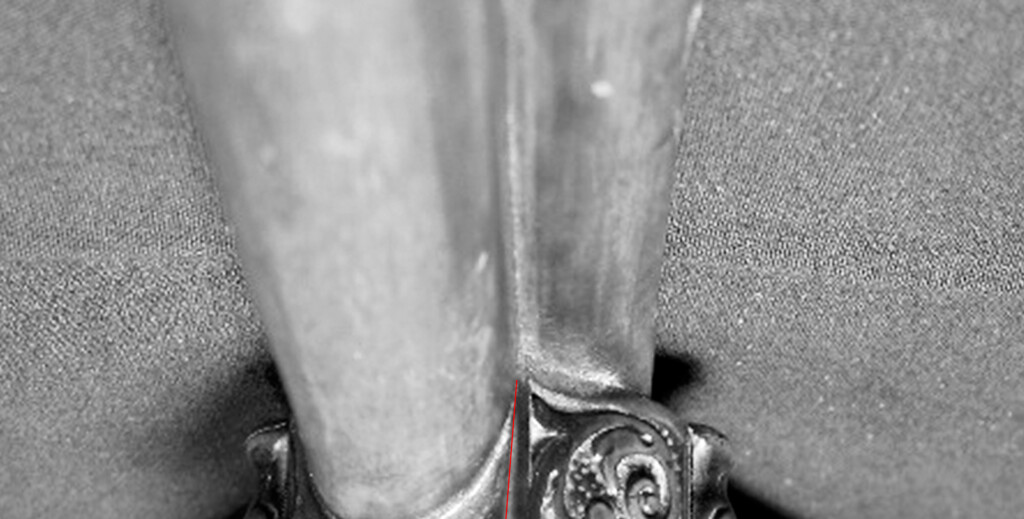

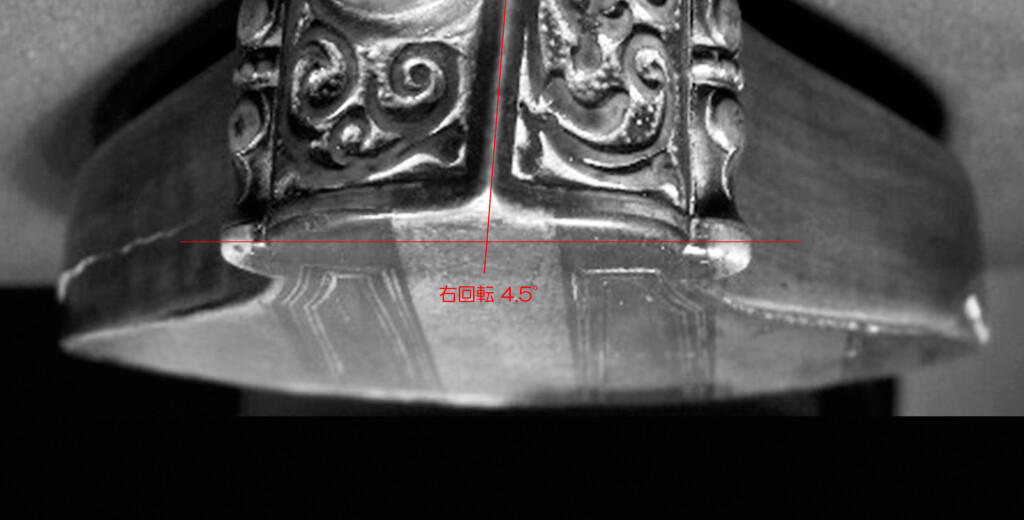

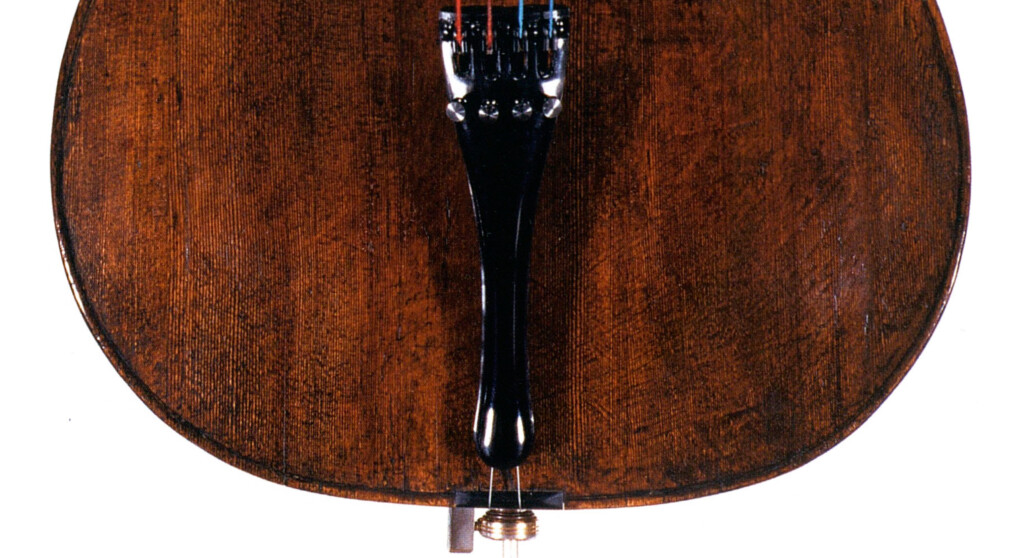

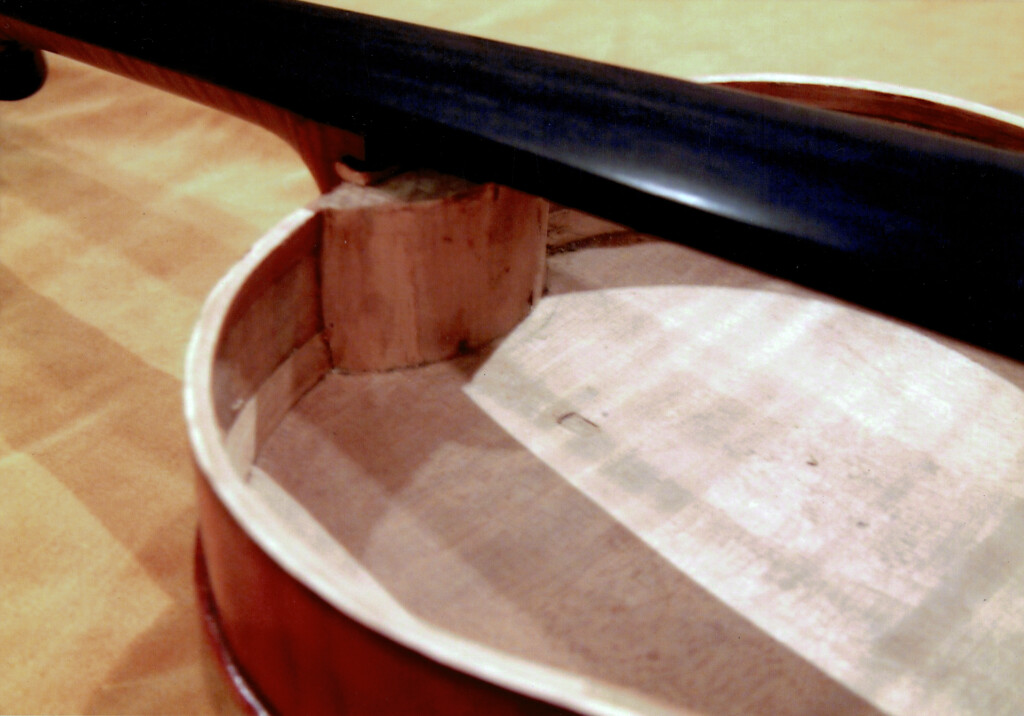

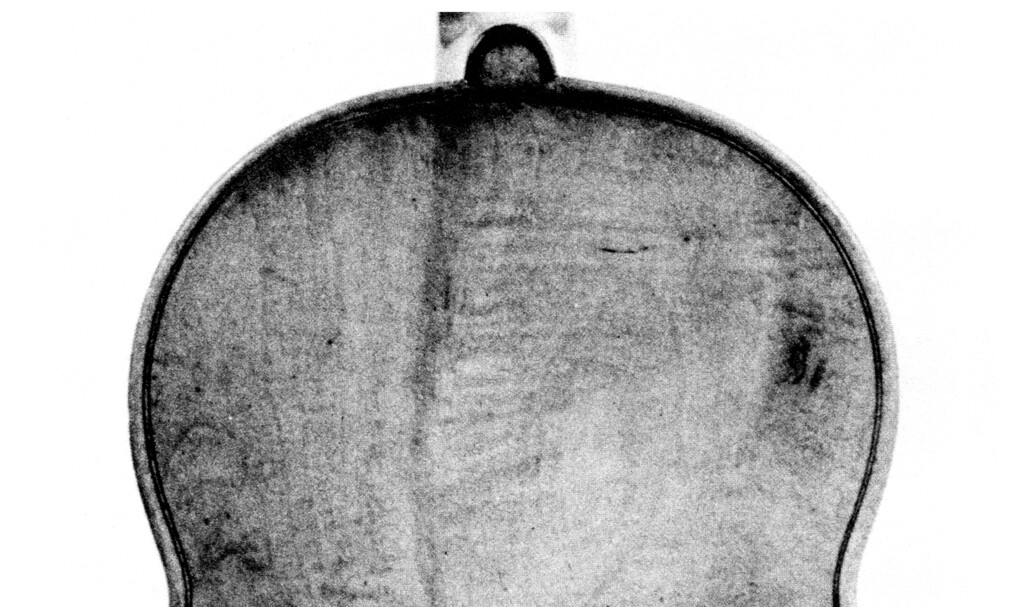

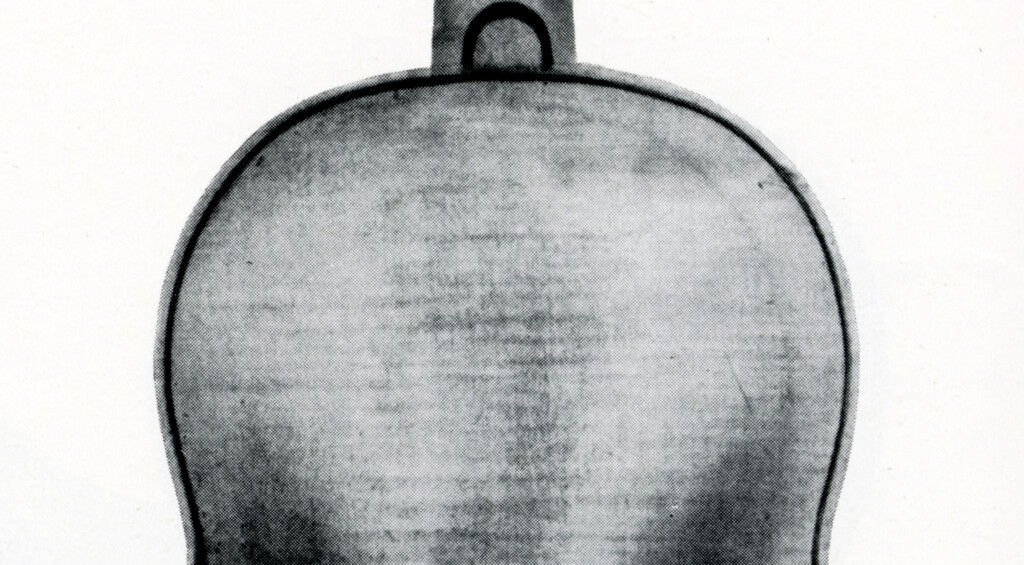

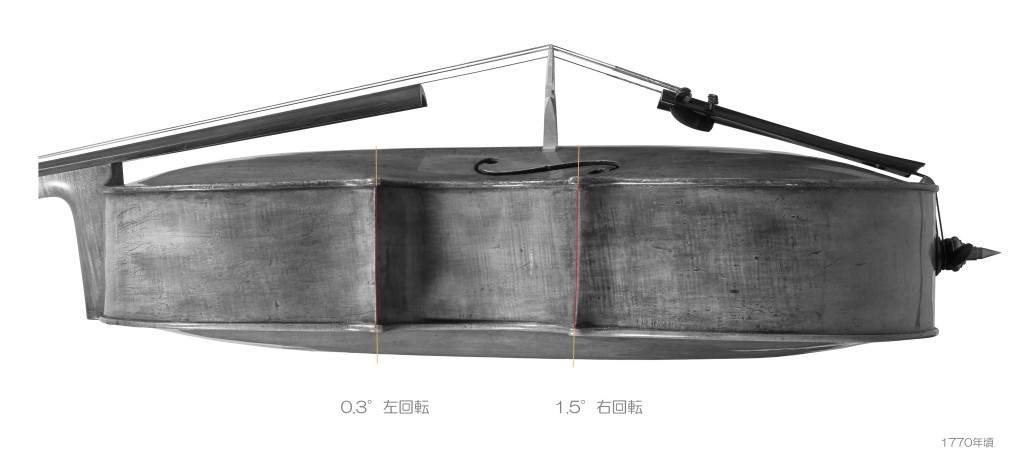

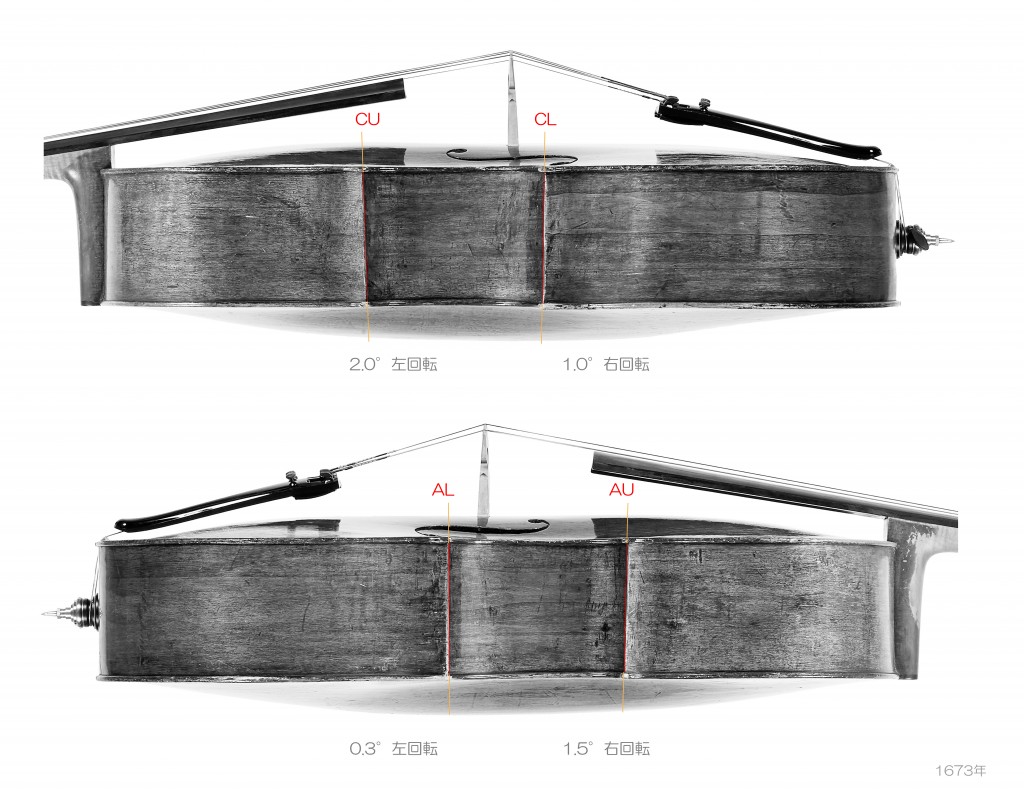

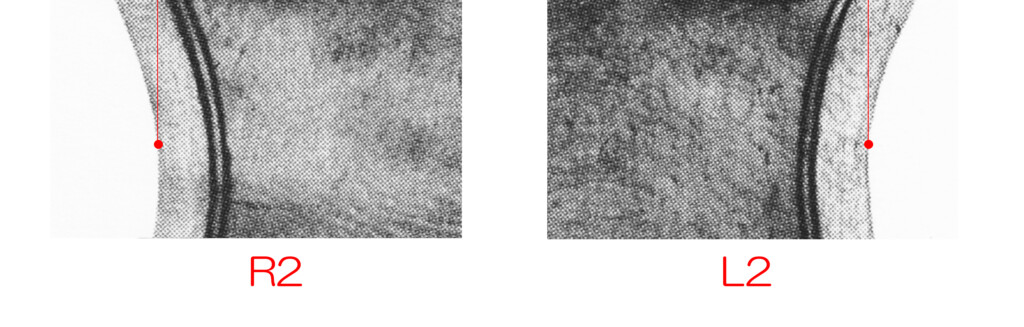

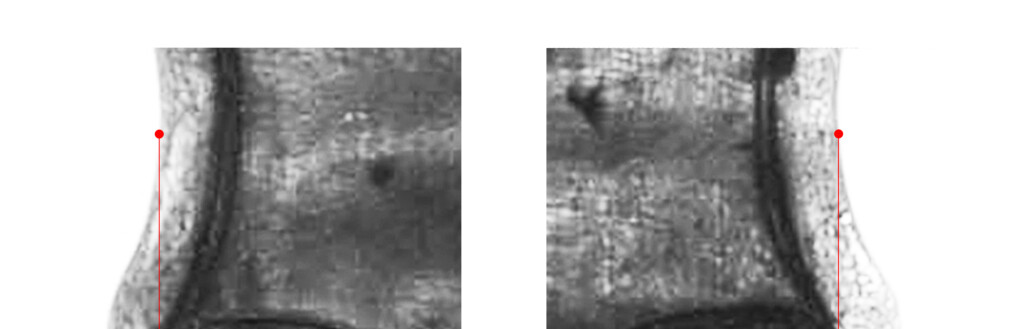

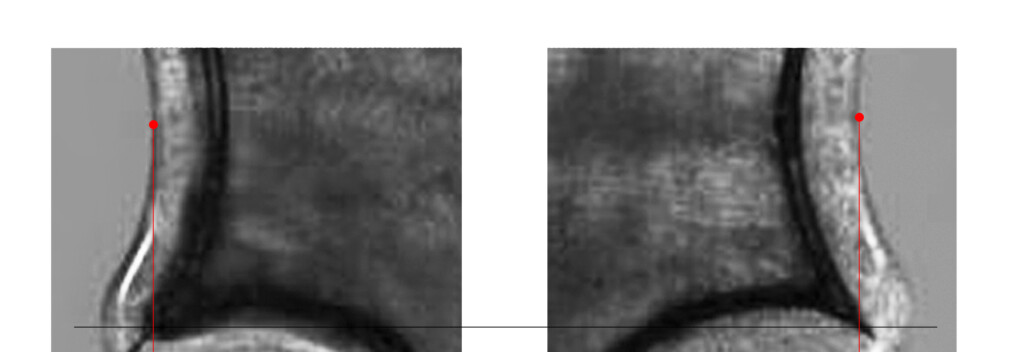

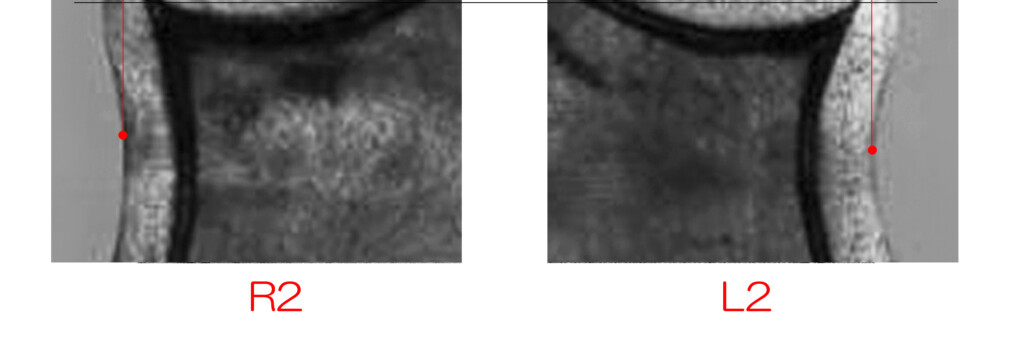

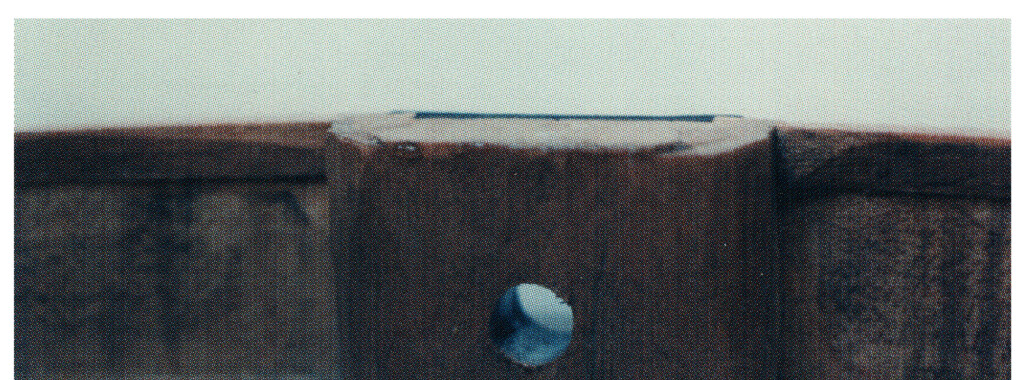

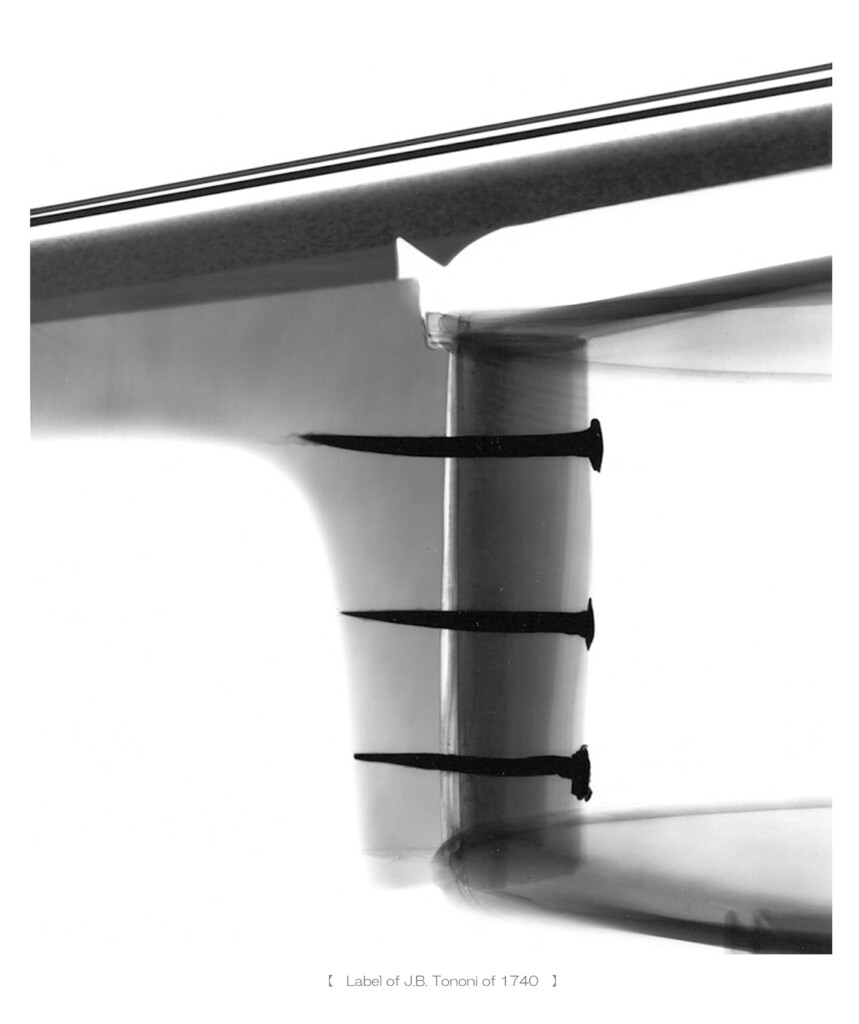

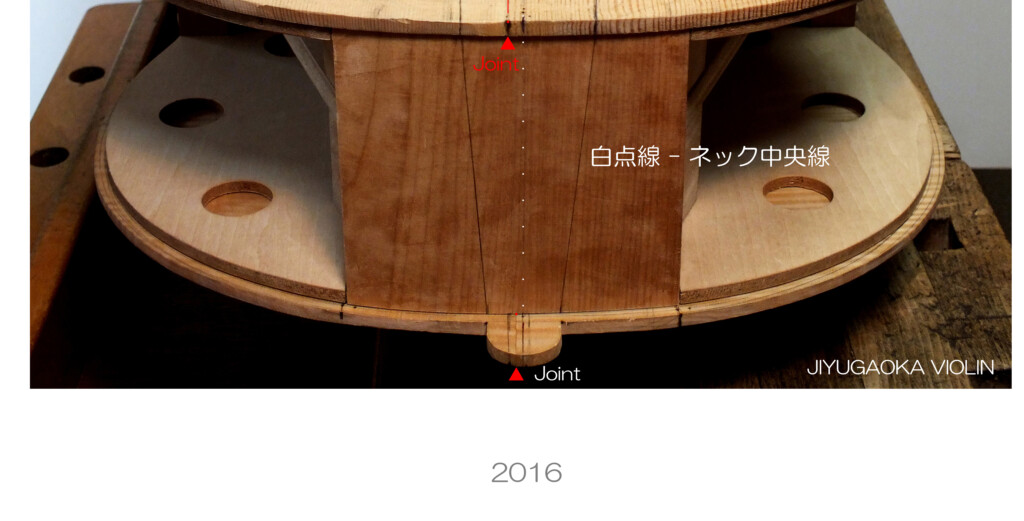

それから、弦楽器の”ねじり設定”を考えるときに 必ず頭に浮かべる “The Smithsonian collection”の チェロがあります。

それから、弦楽器の”ねじり設定”を考えるときに 必ず頭に浮かべる “The Smithsonian collection”の チェロがあります。

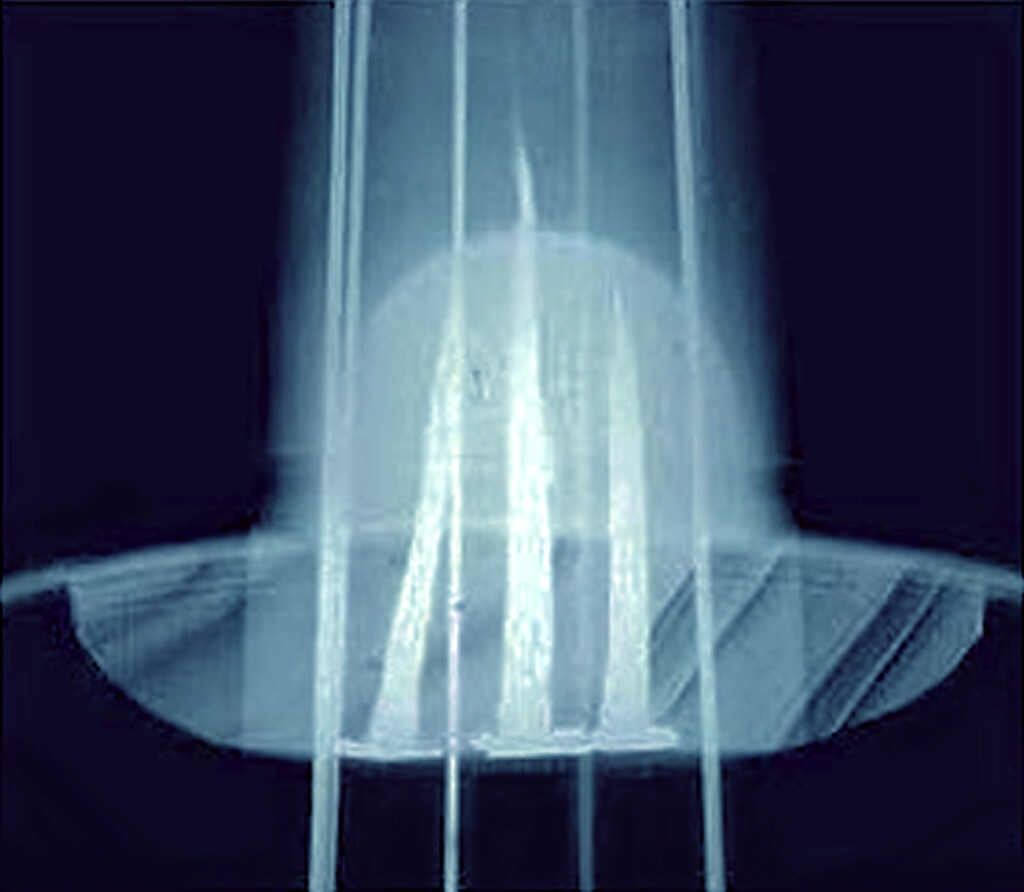

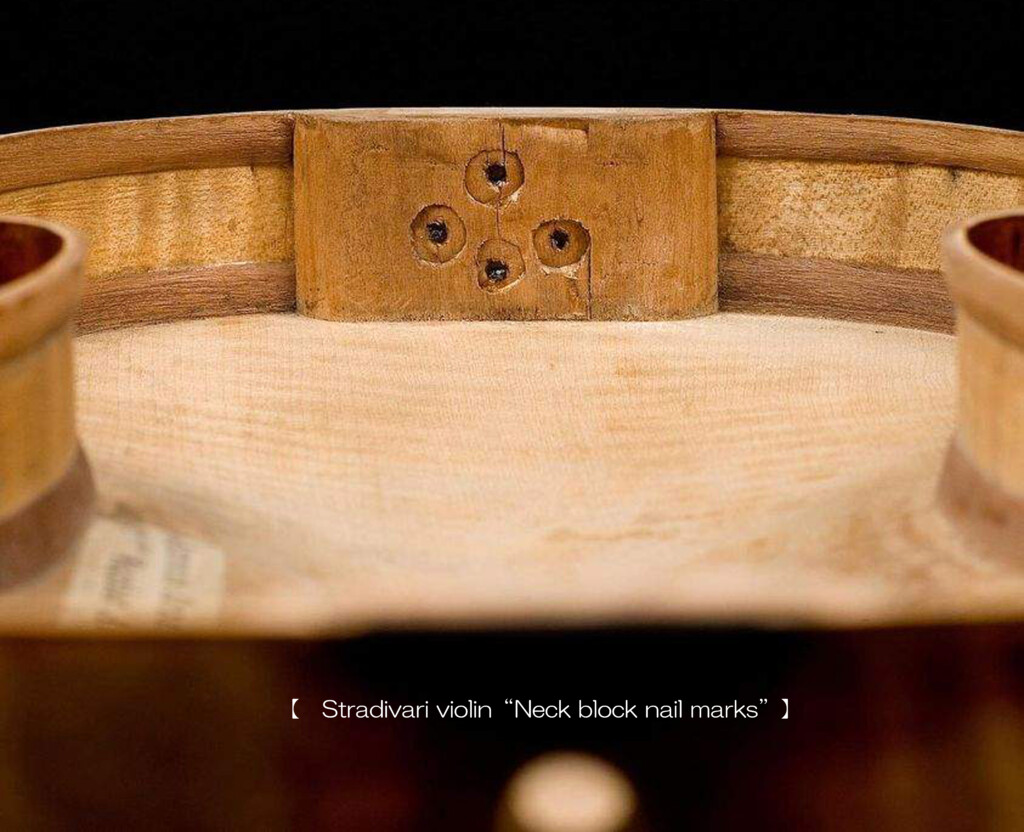

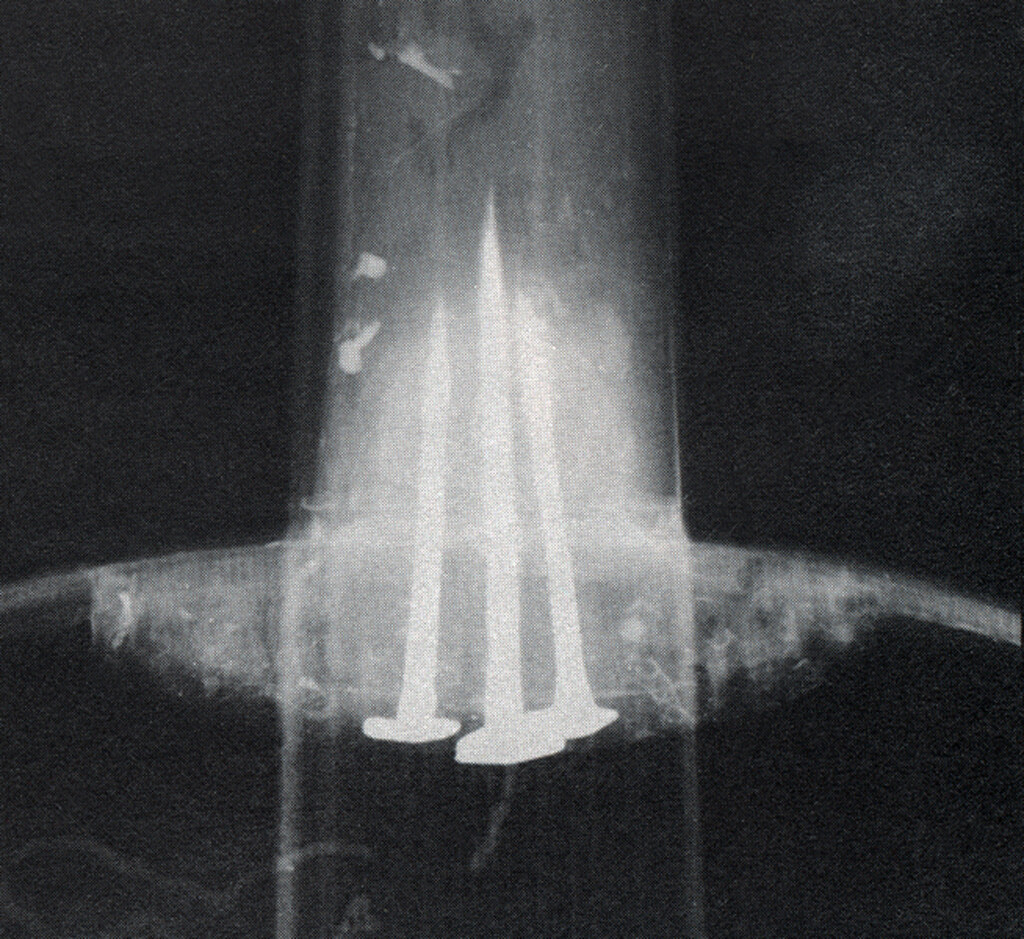

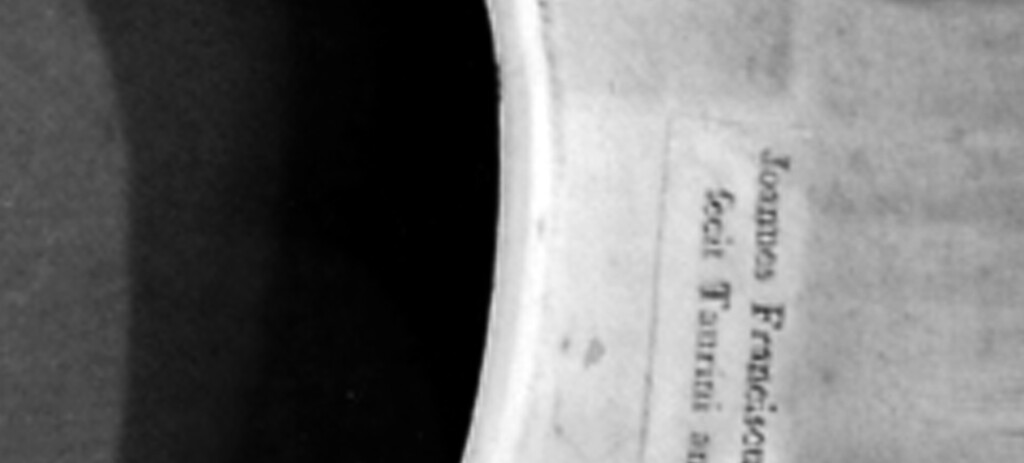

ブロック側からネックに打ち込まれた西洋クギのおかげで、 ヘッド部とネック、響胴の関係が 製作時のオリジナル状態で保たれている重要な楽器です。

ブロック側からネックに打ち込まれた西洋クギのおかげで、 ヘッド部とネック、響胴の関係が 製作時のオリジナル状態で保たれている重要な楽器です。

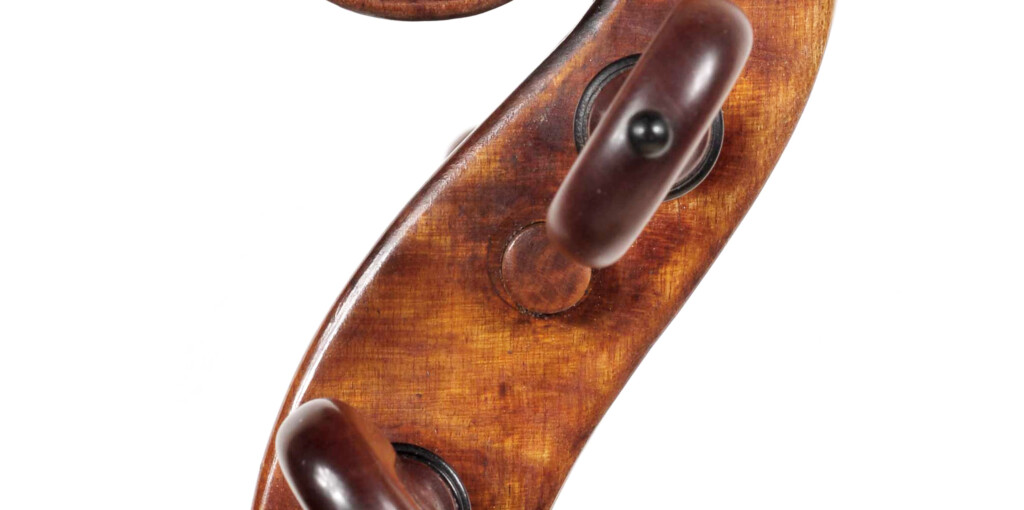

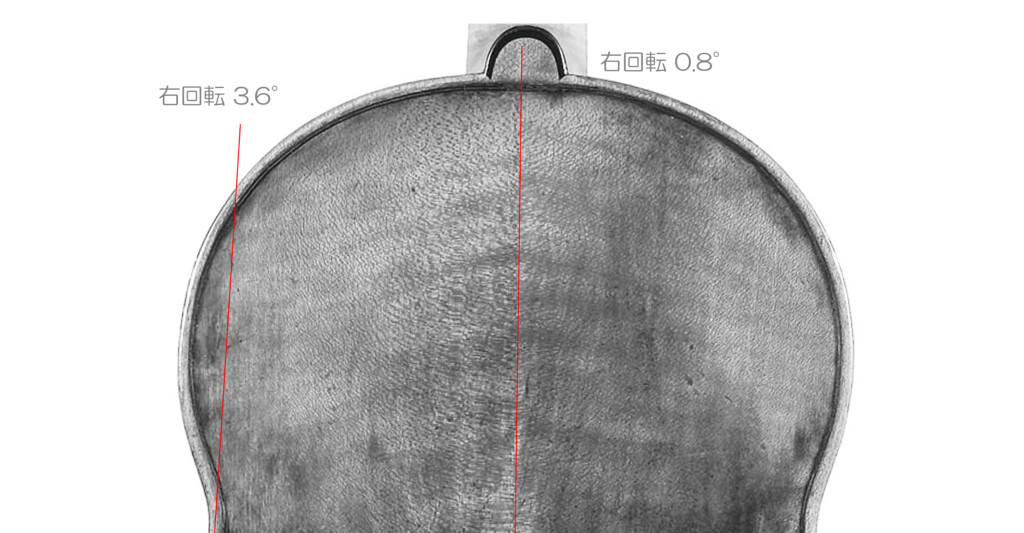

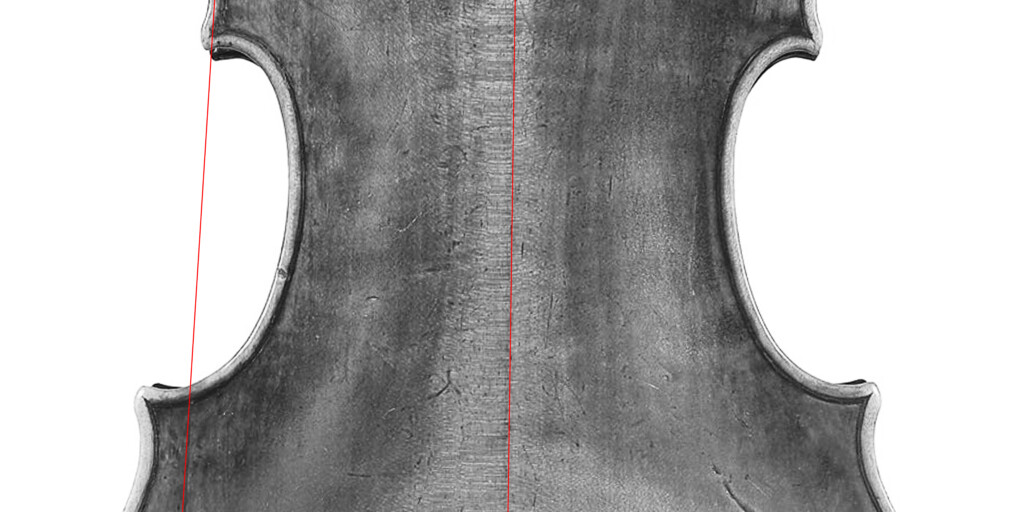

ご覧のように、ヘッドのみならず ネック部も含めた全体で”ねじり”を生じさせようとする意図が満ちていると思います。

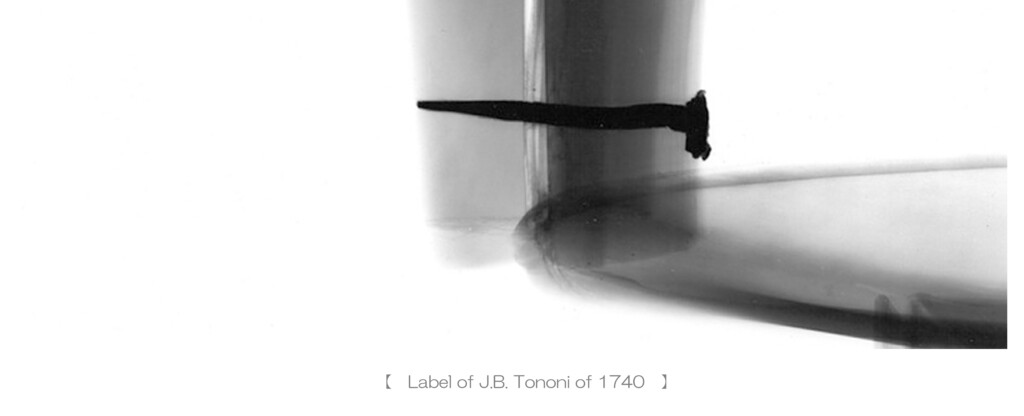

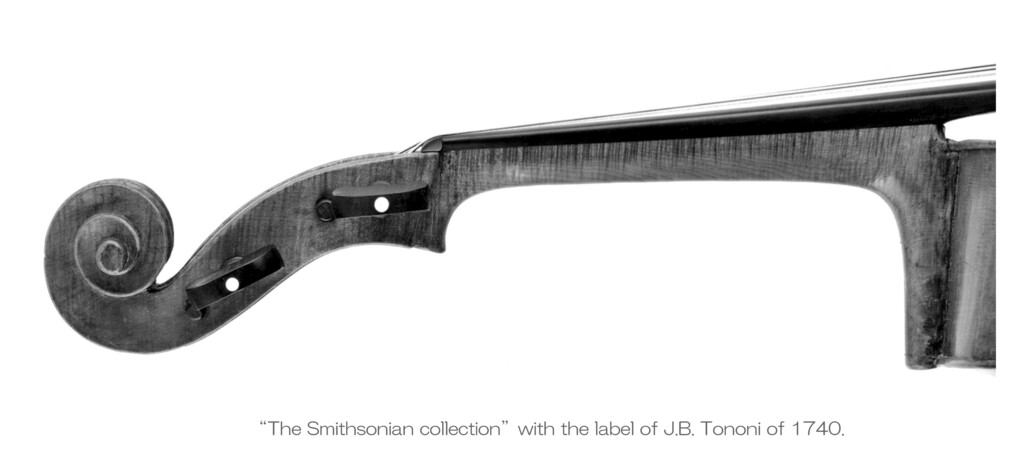

“The Smithsonian collection” with the label of JB Tononi of 1740.

“The Smithsonian collection” with the label of JB Tononi of 1740.

“The Smithsonian collection” with the label of JB Tononi of 1740.

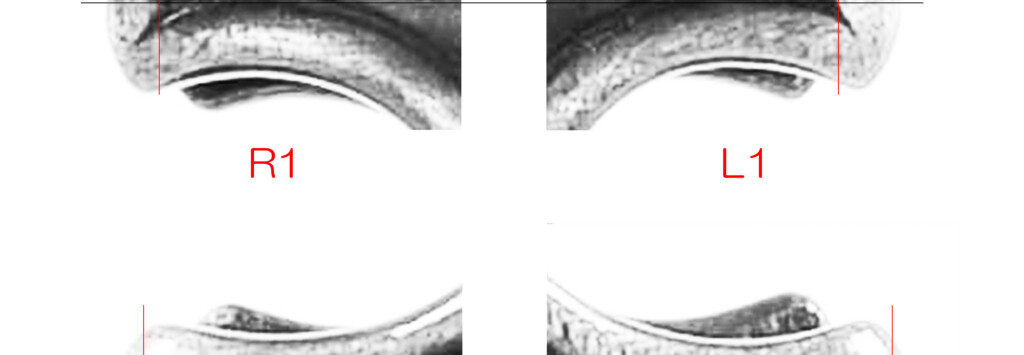

3. 渦部( Volute )とペグボックス部の”境界線”

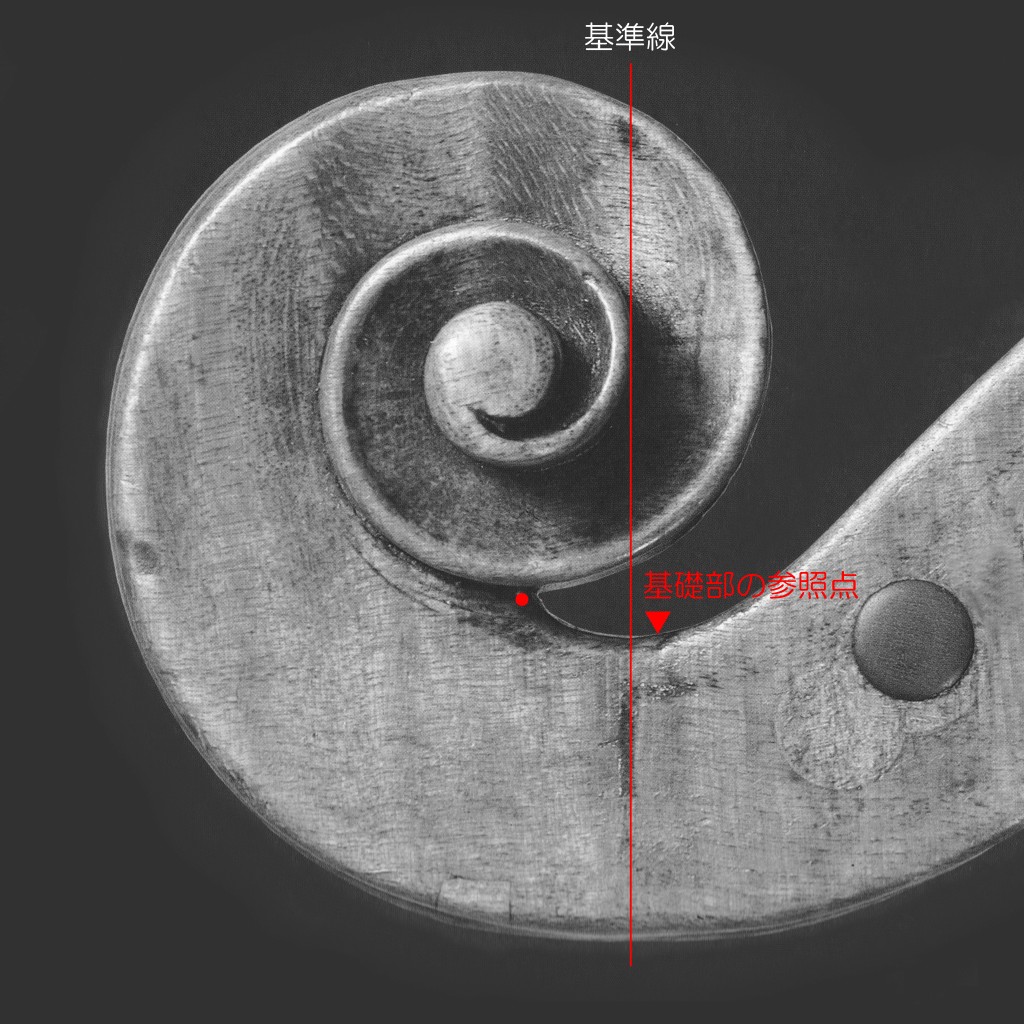

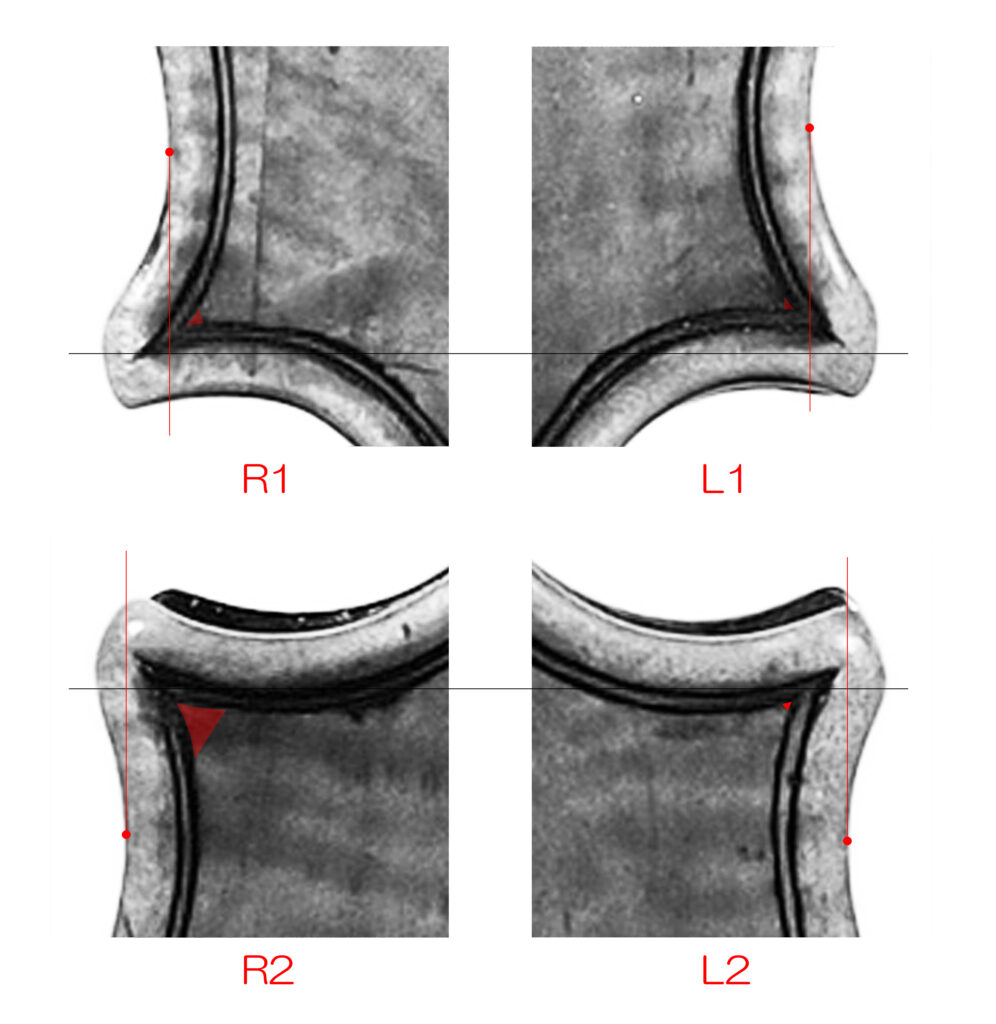

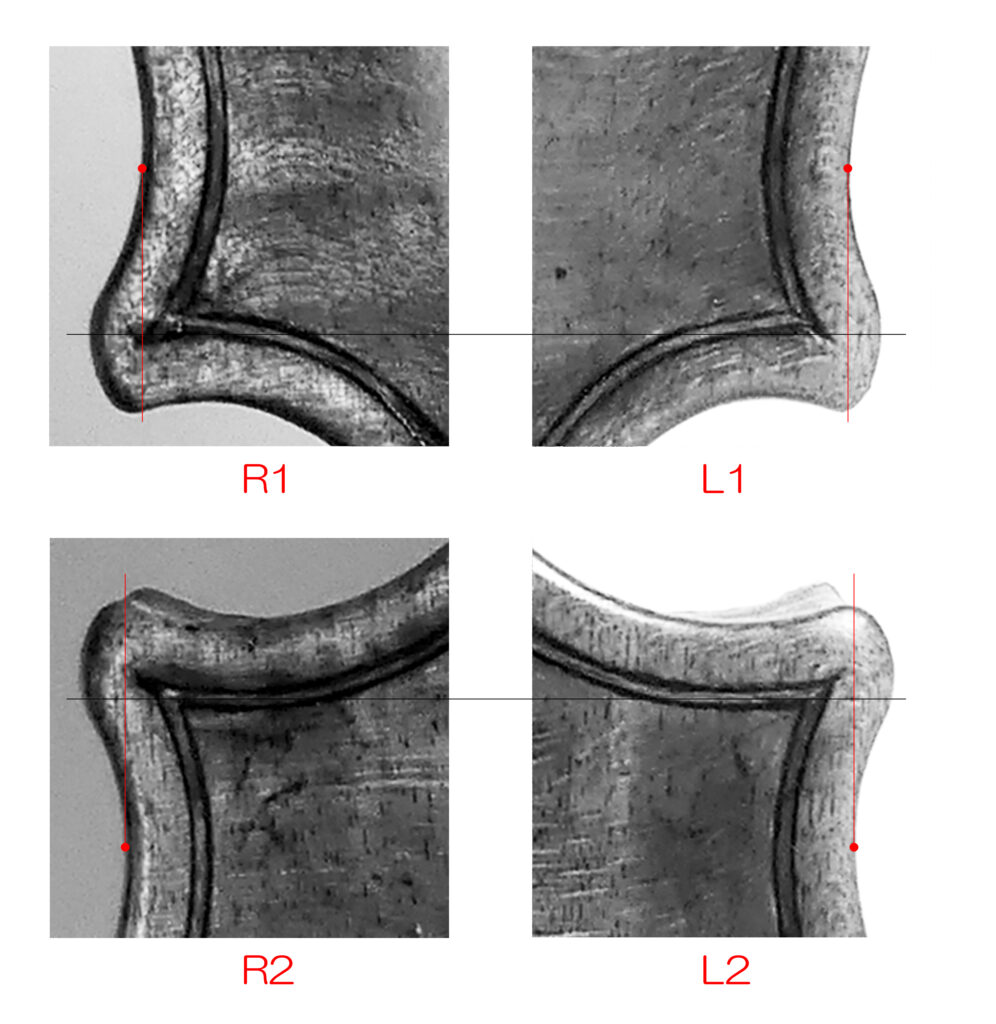

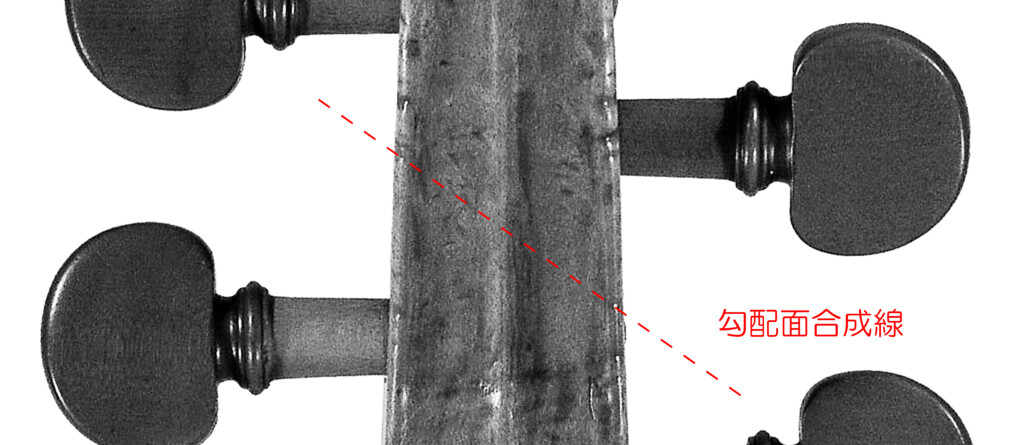

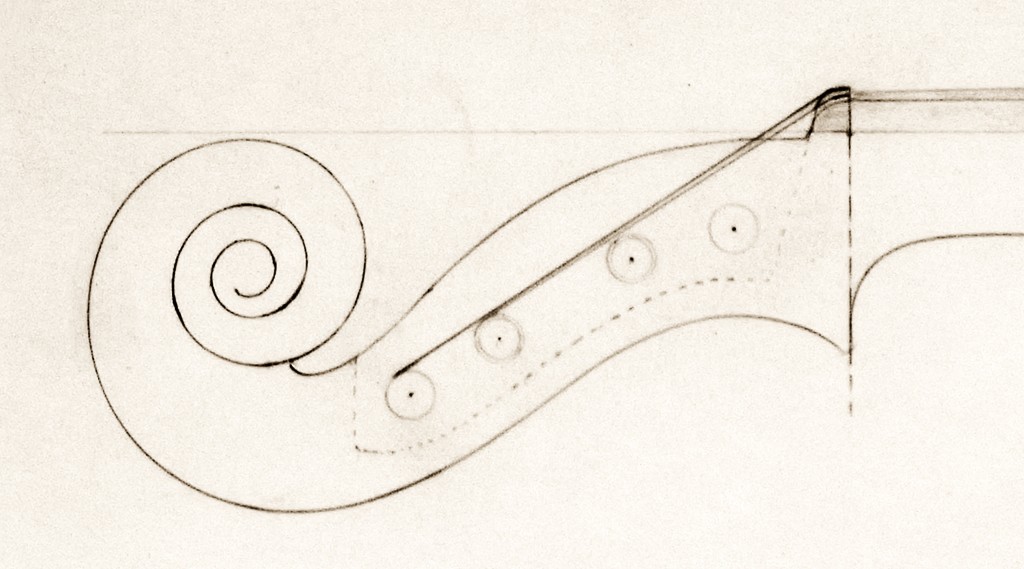

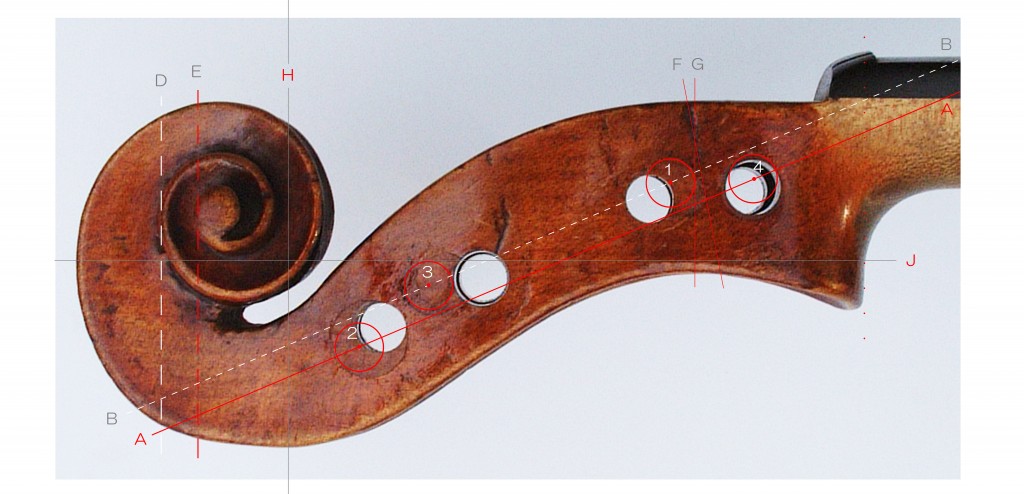

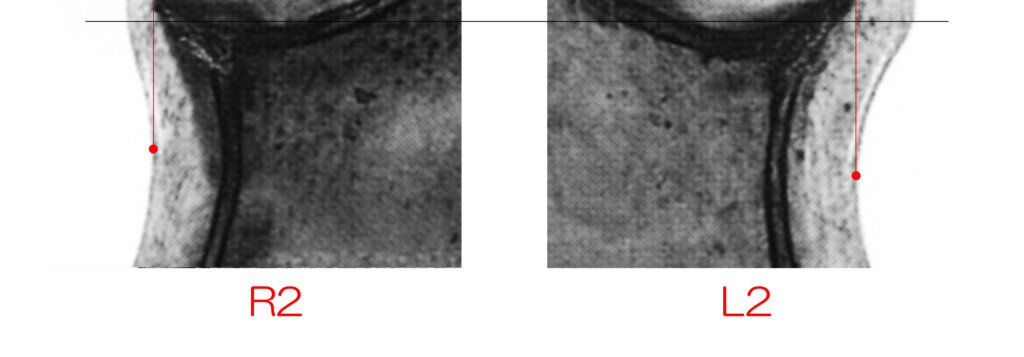

さて、話は変わりますが、オールド弦楽器を観察すると 渦部( Volute )とペグボックス部の接続位置に“境界線”があり、ボリュート部( Volute )は この境界線を”基礎部”として立ち上がっているとの見立てが成り立ちます。

このときに、ボリュート部の上段( Second turnまたは Final turn )は、一段目( First turn )の”基礎部”真上に 外接円のように置かれています。

ここで、その境界線に関することを “基準線”という表現で まとめてみました。

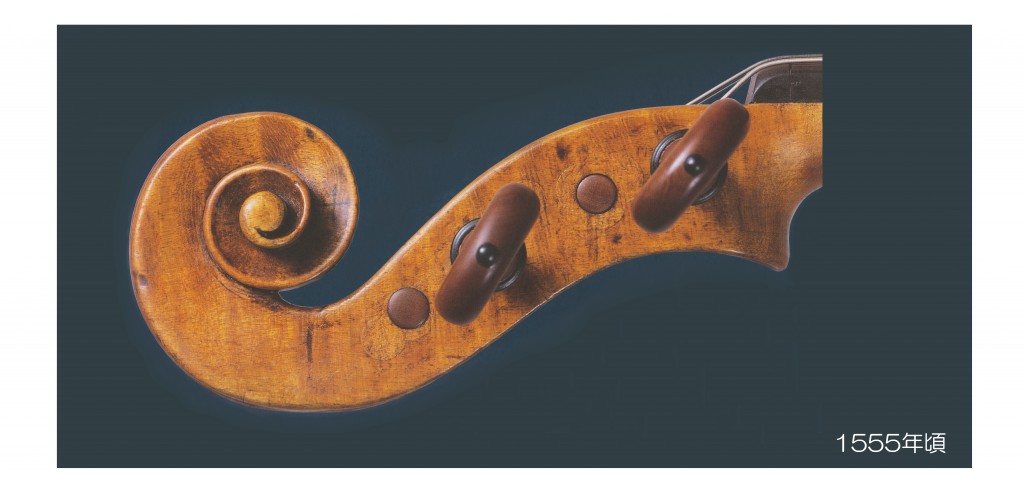

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ), violin 1555年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ), violin 1555年頃

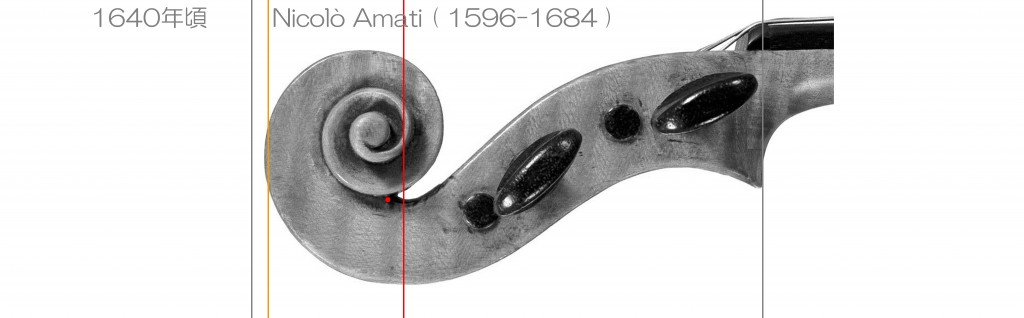

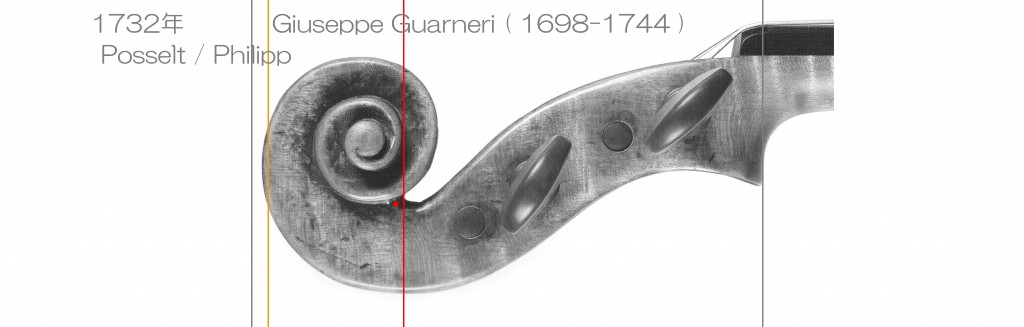

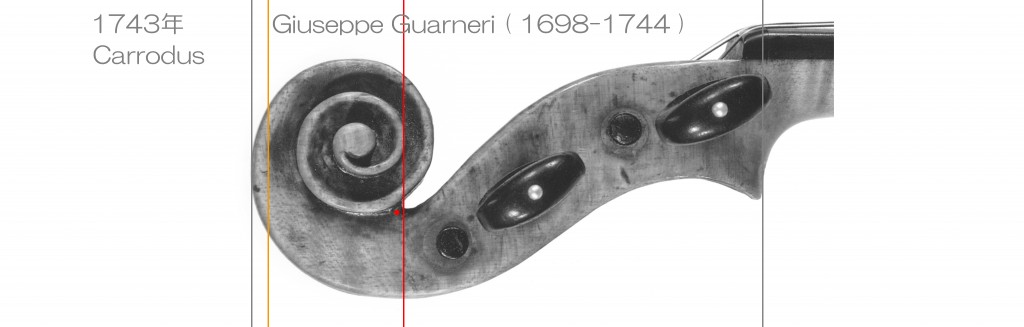

アンドレア・アマティが製作したヴァイオリンで、この”基準線”の位置を見てみると、焼いた冶具でつけられた線状と点状のキズが目にとまります。

また、基礎部の参照点 としたところには河岸段丘のように段差が彫ってあり、そこにキズ状の加工が施されています。

この二つの要素を 他のヴァイオリンと突き合わせてみました。

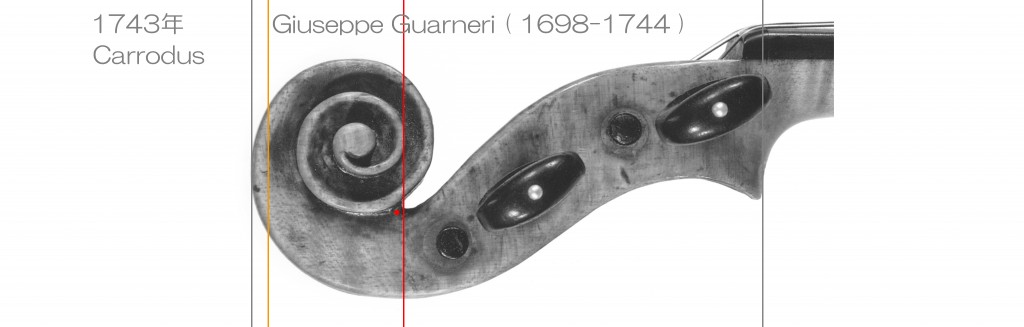

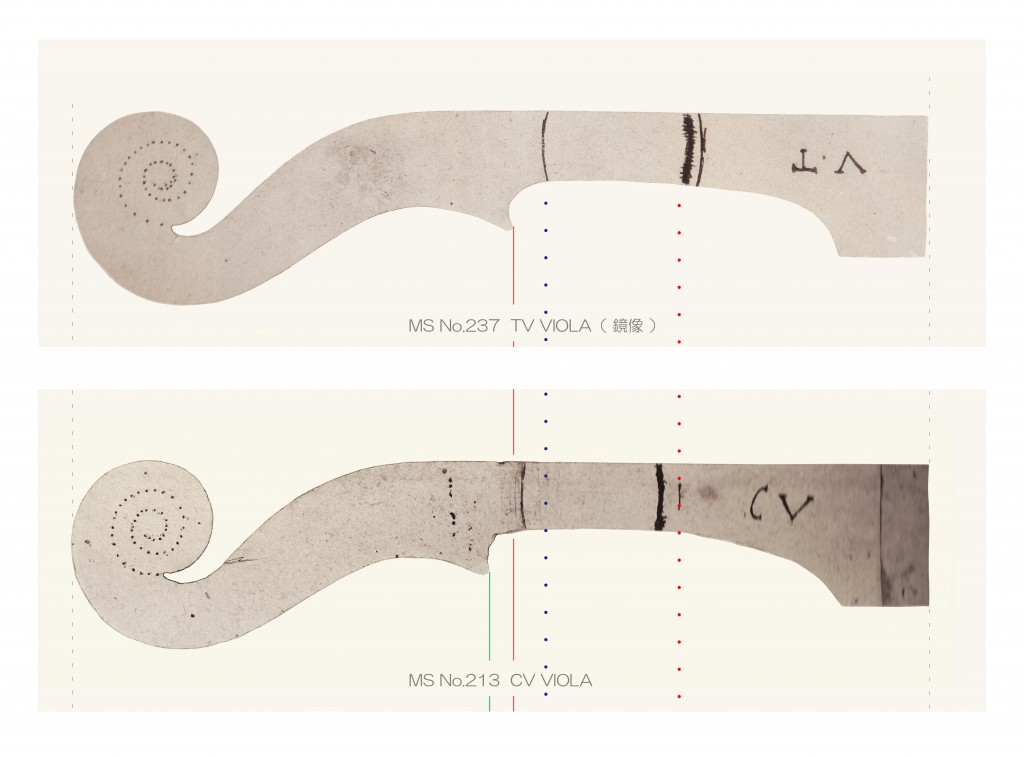

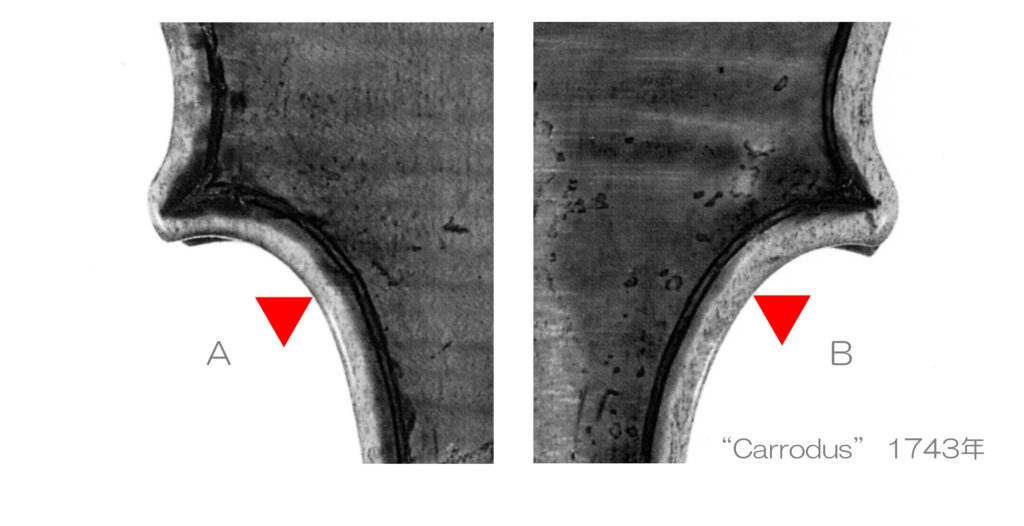

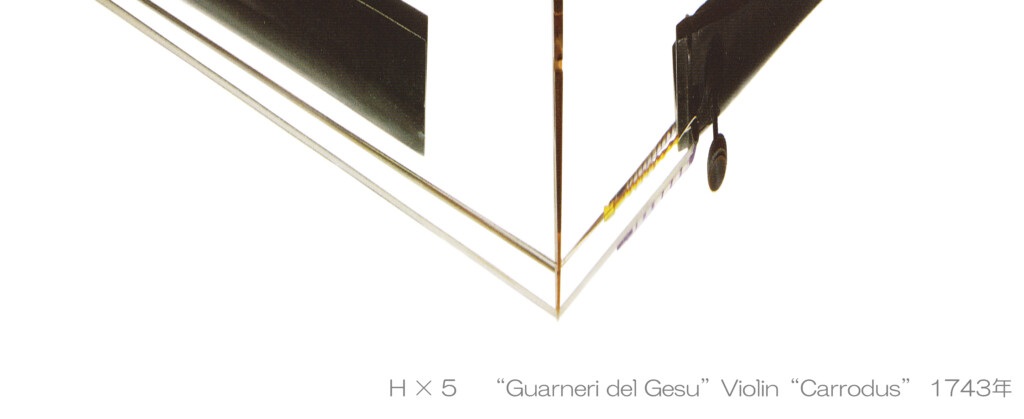

これは、ヘッド端であるナット位置を揃え、”基準線”を赤線で入れたものです。同一倍率で 左端のグレー線は “Guarneri del Gesù” Violin,”Carrodus”1743年の トップ位置で、黄色線は 1555年頃のAndrea Amati Violinの ヘッド端位置です。

詳細に観察すると、キズ状の加工などが 似通っていることが分ると思います。

なお、”基準線”や “参照点”にある このようなキズ状の加工も、私は 最終的な調整として施されたものである可能性が高いと考えています。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) , violin “Joachim / Elman”

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) , violin “Joachim / Elman”

また、キズ状の加工がされた弦楽器のうちで、1722年のストラディバリウスのように ペグボックスの内側まで回り込んでいるものは 留意する必要があると思います。

当然ですが、この位置では 何かにぶつけて付いた傷跡である可能性がほとんど無いため、これらが人為的につけられた可能性を示しているからです。

Antonio Stradivari, violin “Joachim / Elman” 1722年

ただし、これも状況証拠としては 良いのですが、私が これらの”キズ”を意図的と判断した根拠は別にあります。

10年程前のことですが、私は それを、1780年頃製作されたこのヴァイオリンヘッドで確認しました。

このヴァイオリンのボリュート基礎部は、前出のクレモナ派のものと類似していました。

先ず “参照点”のキズですが、このヴァイオリンでは 打撃痕や引っ掻きキズ状ではなく この様に立体的に彫り込んであります。

それでは、基準線についてはどうでしょうか?

それでは、基準線についてはどうでしょうか?

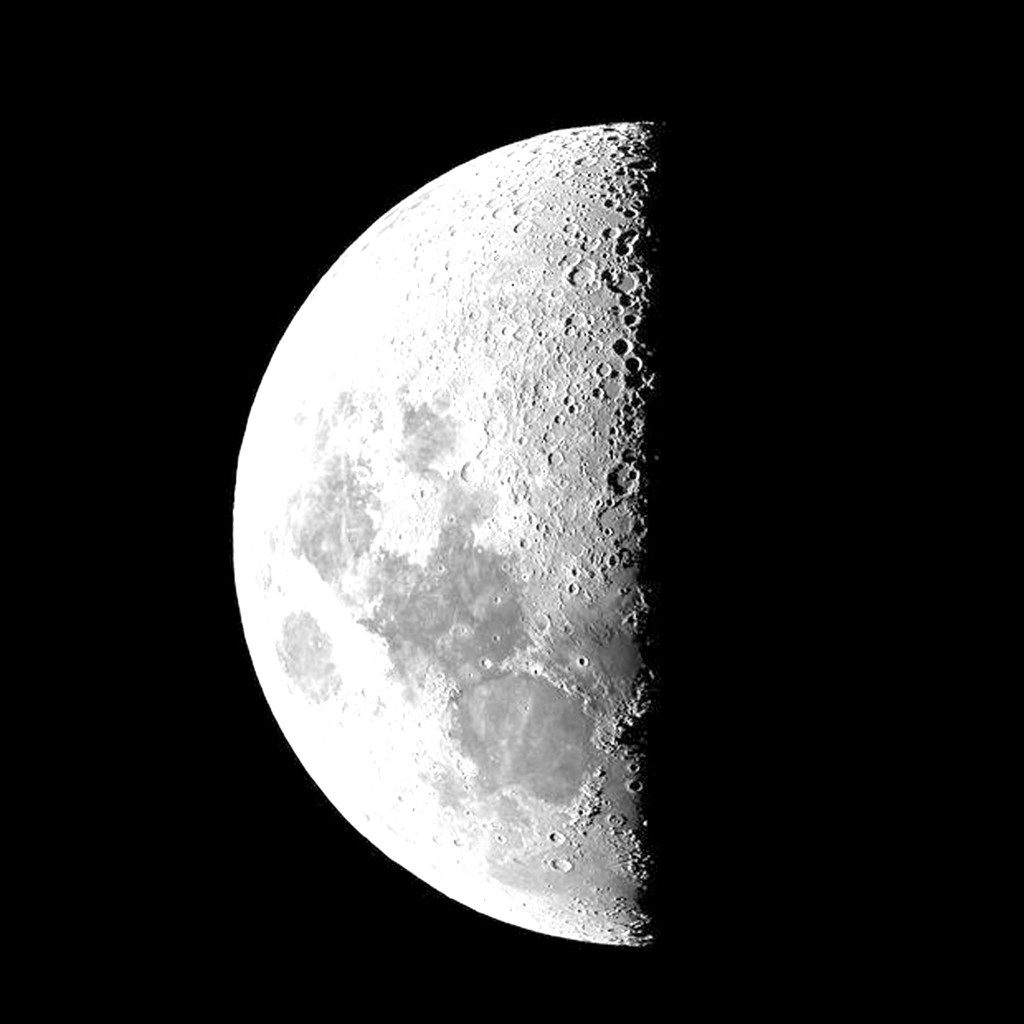

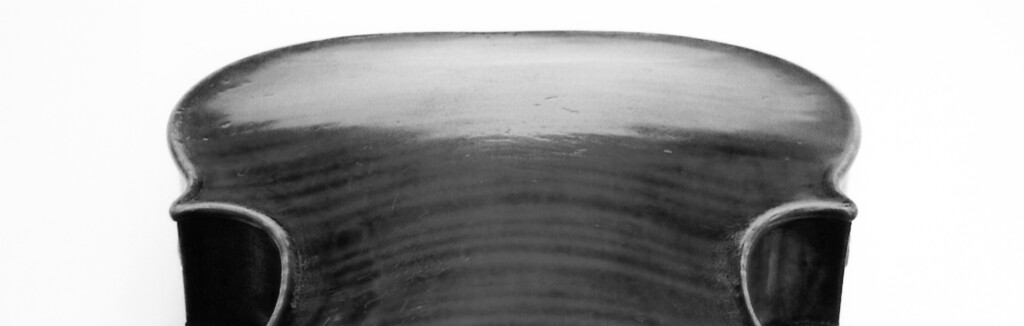

私は これを確認するために、 月面のクレーターの凹凸が見えるような条件、 つまり水平方向から光をヴァイオリンのヘッドに当てた写真を撮影しました。

“オールド・バイオリン”などのヘッドを 光線角度を意識して撮影すると このように起伏に富んだ彫り込みを見ることが出来ます。

さて、基準線の位置を拡大してみましょう。

さて、基準線の位置を拡大してみましょう。

先ほど 私が、基礎部には河岸段丘のように段差が彫ってあり、それが機能しやすいようにキズ状の加工が施されていると表現した様子を知ることが出来ます。

有り難いことに 加熱したピンで入れられた焼き針痕まで確認でき、人為的であることに疑いの余地がない証拠写真が撮影できました。

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) , Violin Cremona 1648年頃

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) , Violin Cremona 1648年頃

このように検証すれば、スクロール基礎部の彫り込みは、穏やかな起伏に彫られているものなど いくつかのバリエーションがあることも分り、興味深く観察することができると思います。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 )、 Violin Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 )、 Violin Cremona 1658年頃

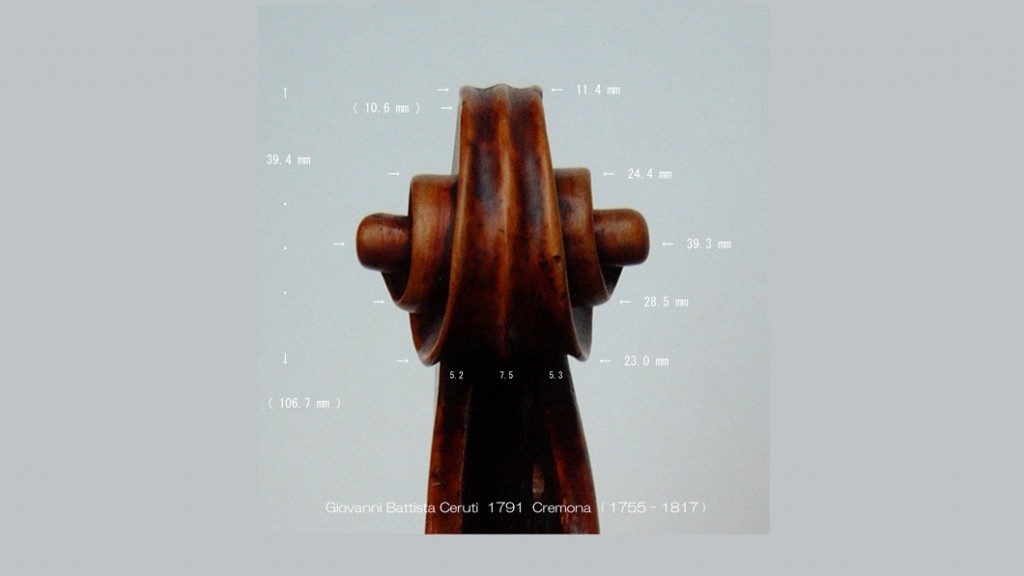

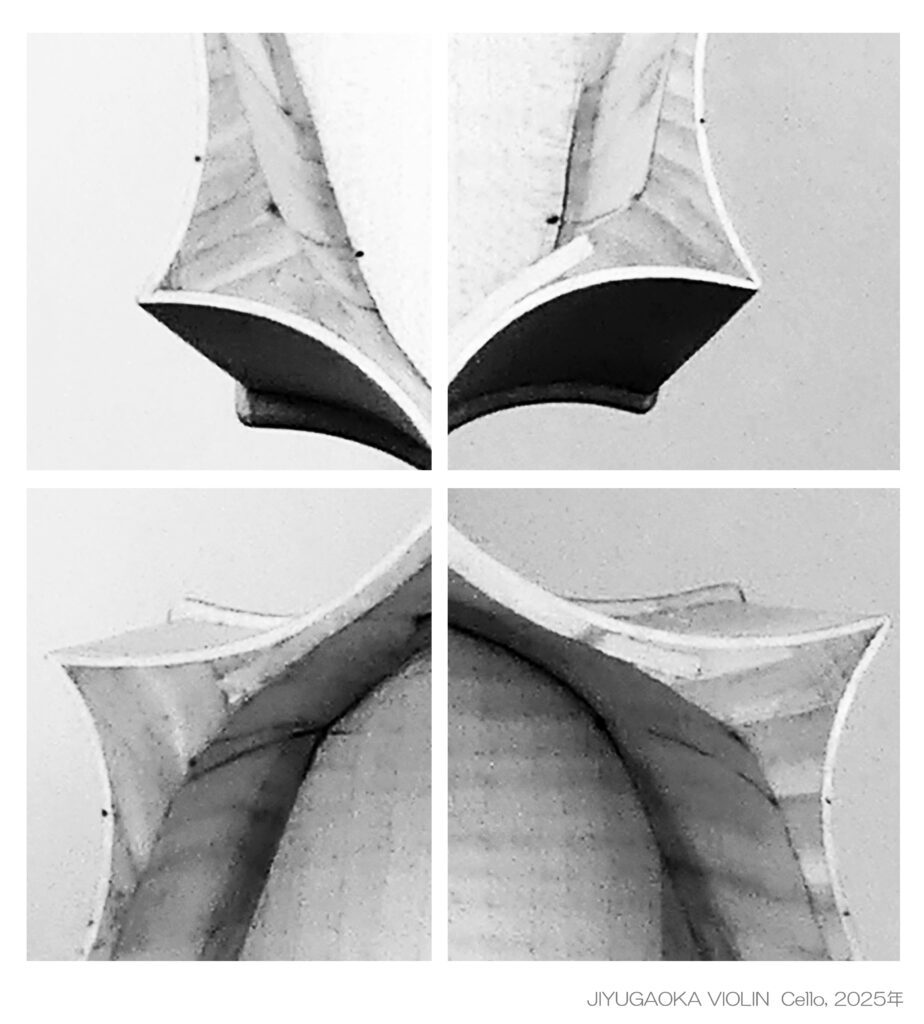

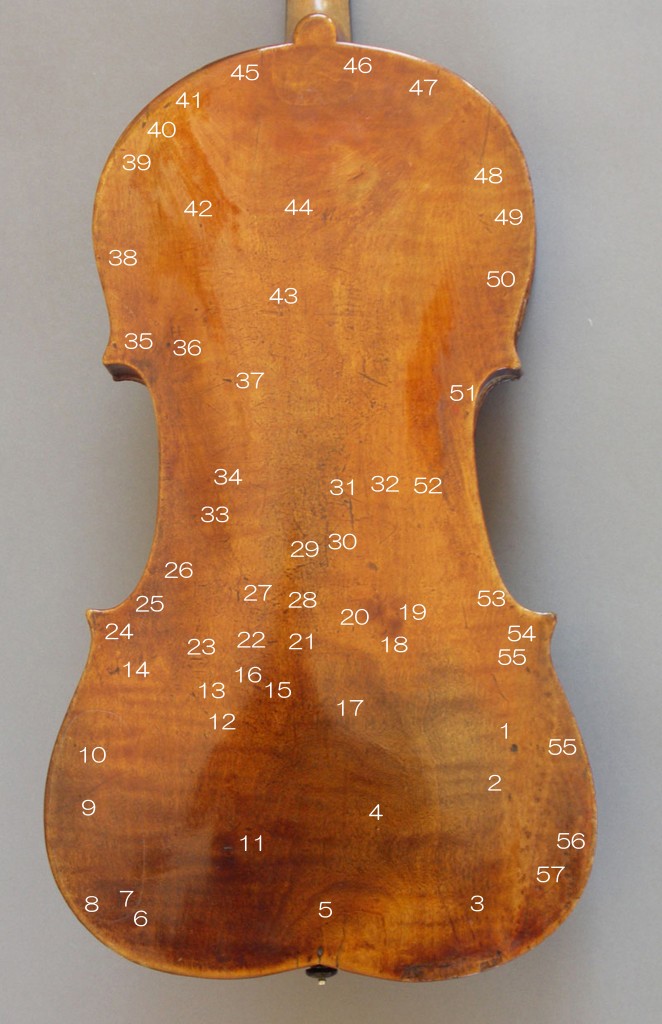

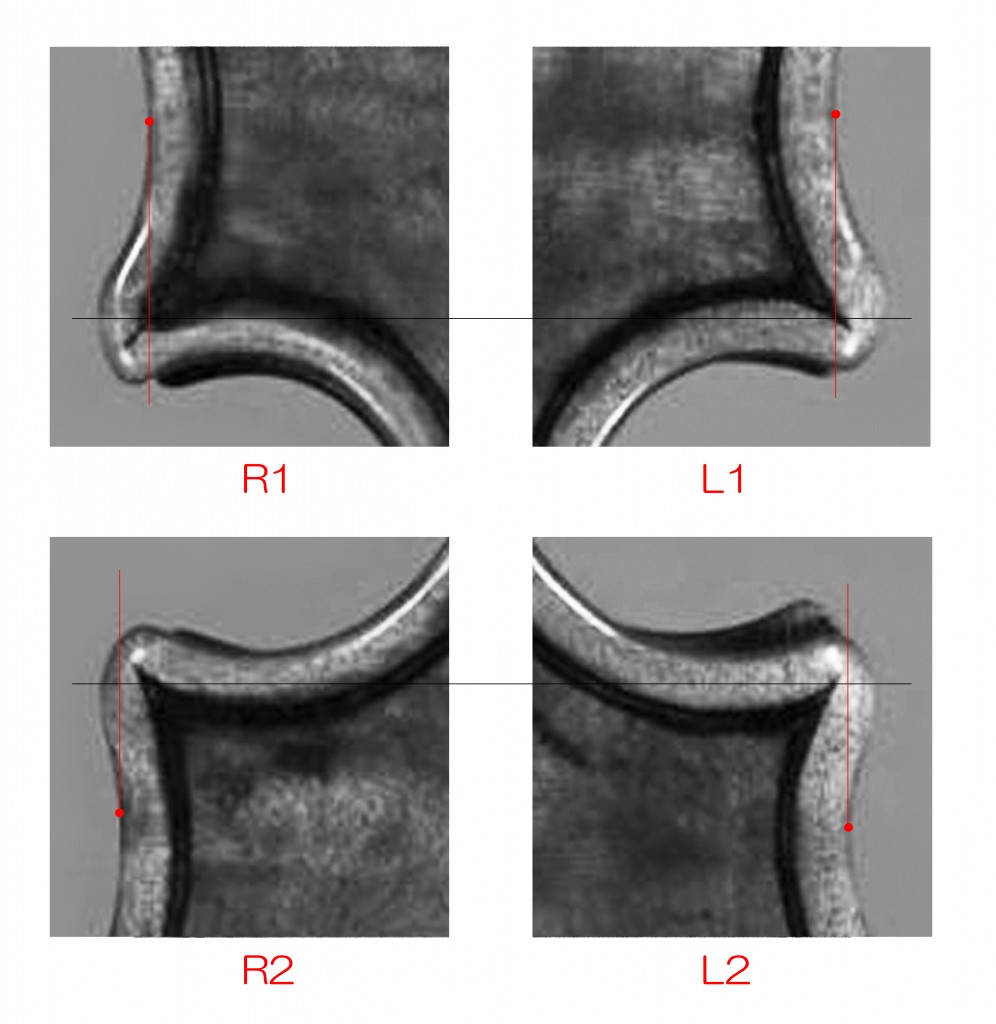

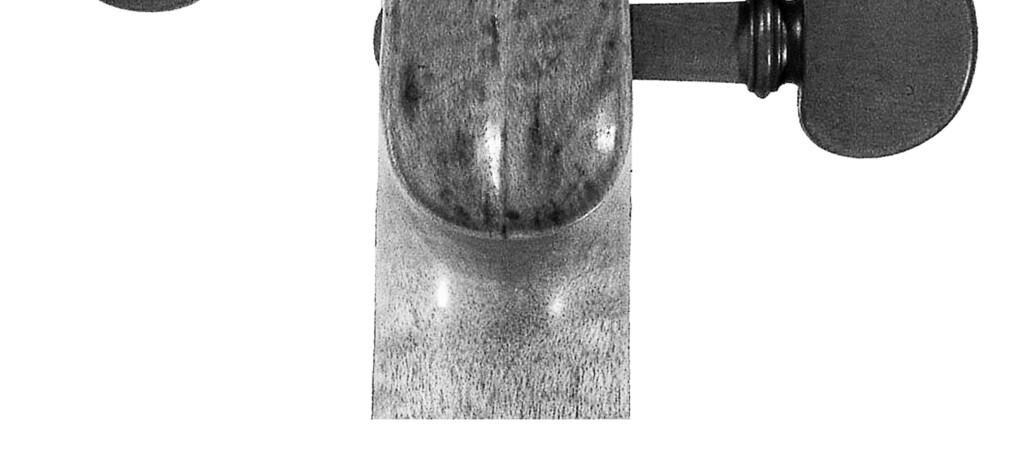

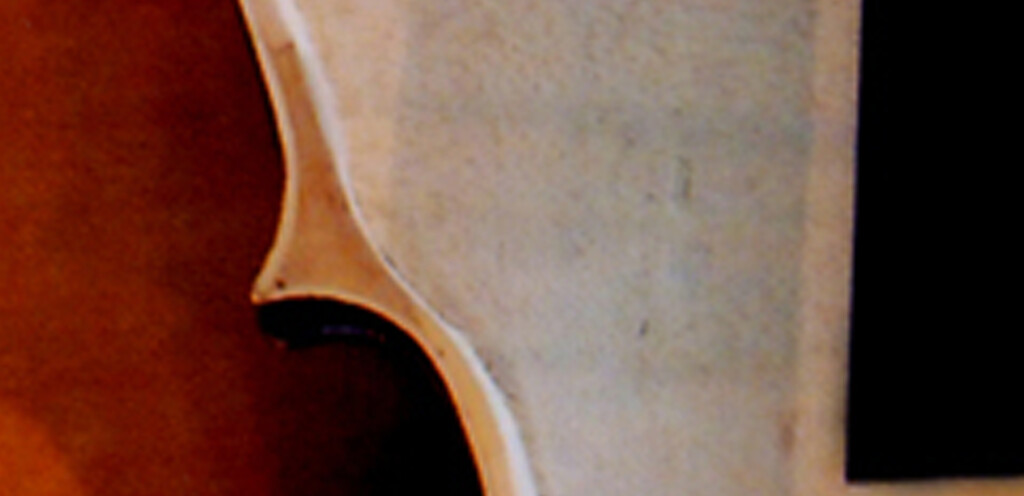

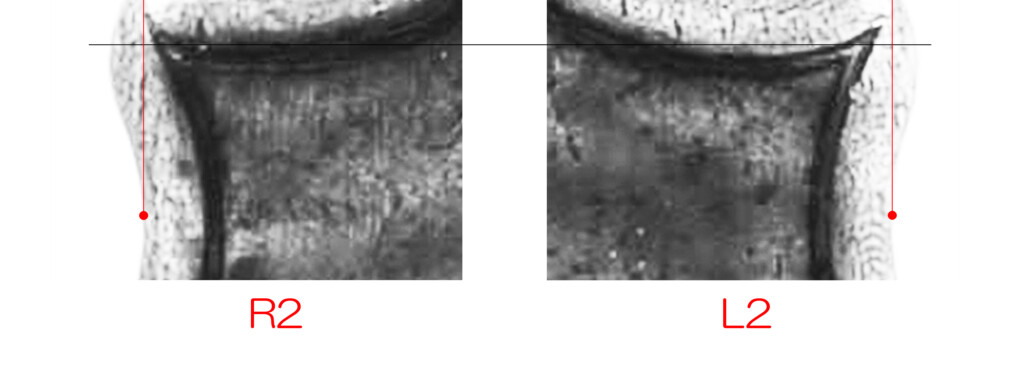

そして、このようなボリュート( Volute )”基礎部”の加工は、当然ですが チェロ・ヘッドでも確認できます。

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

それから もうひとつ申し添えておきますが、スクロール左右の不連続形状は”対称”ではありません。

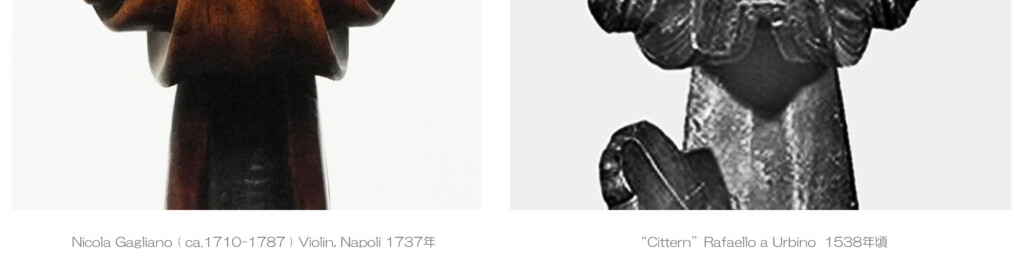

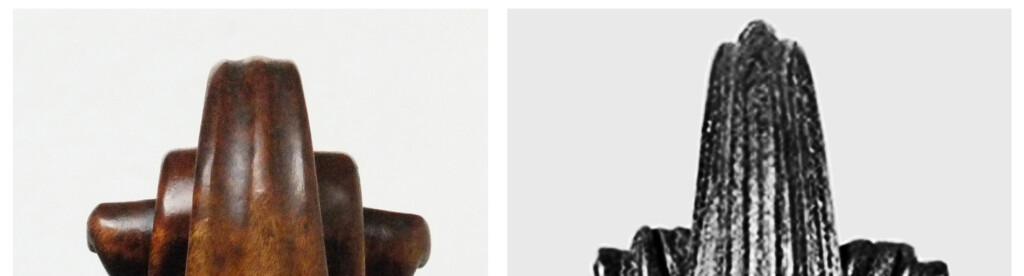

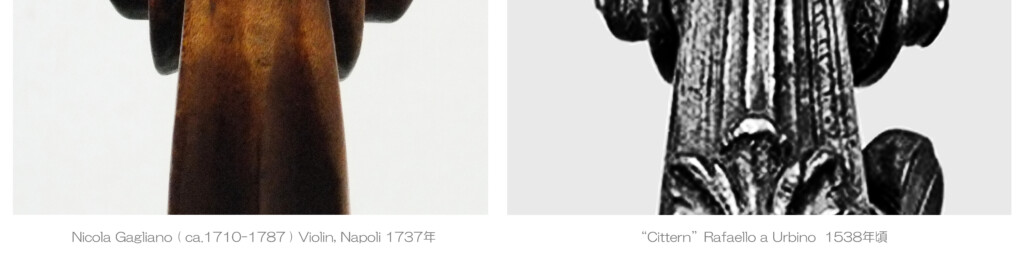

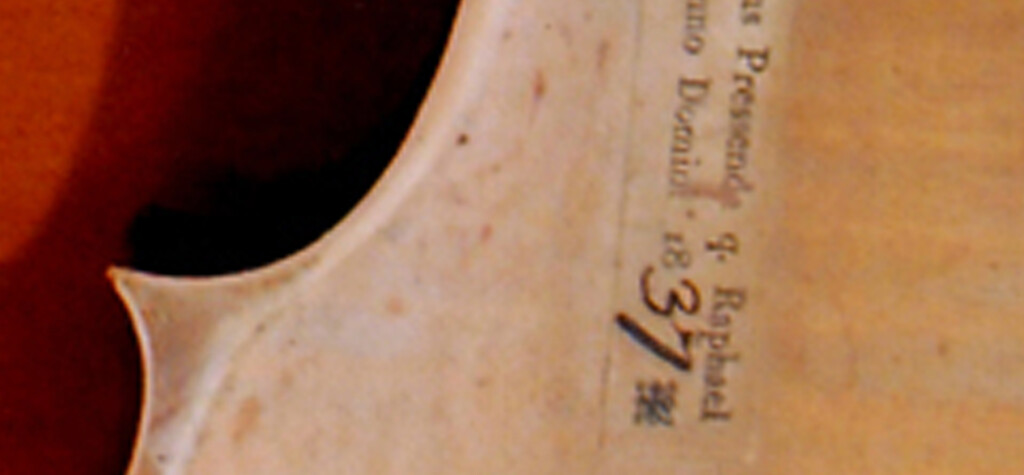

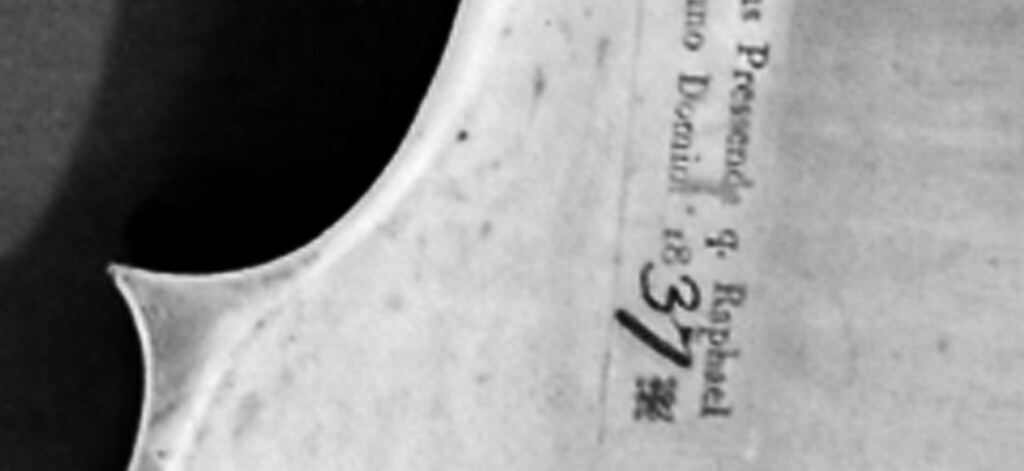

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ), Violin Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ), Violin Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) , Violin Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) , Violin Napoli 1737年

また、ヘッド長に関しては、冒頭で “Guarneri del Gesù” Violin,”Carrodus”1743年と、1555年頃のAndrea Amati Violinの スクロール端位置の差を2本の接線で表しましたが、この条件も 音響的に重要だと思います。

また、ヘッド長に関しては、冒頭で “Guarneri del Gesù” Violin,”Carrodus”1743年と、1555年頃のAndrea Amati Violinの スクロール端位置の差を2本の接線で表しましたが、この条件も 音響的に重要だと思います。

ボリュート基礎部の基準線や参照点は “Guarneri del Gesù” や、18世紀に栄えたナポリ派のように、スクロールの全長が多少長くしてあったり 喉が深く切り込まれていても、その位置は 同じ比率とされている場合が多いようです。

ボリュート基礎部の基準線や参照点は “Guarneri del Gesù” や、18世紀に栄えたナポリ派のように、スクロールの全長が多少長くしてあったり 喉が深く切り込まれていても、その位置は 同じ比率とされている場合が多いようです。

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ), Violin Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ), Violin Napoli 1737年

ヘッド長さ 108.8mm 、スクロール幅 35.1 mm、アイ部幅 40.8mm

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

ヘッド長さ 109.4mm 、スクロール幅 34.6 mm、アイ部幅 35.8mm

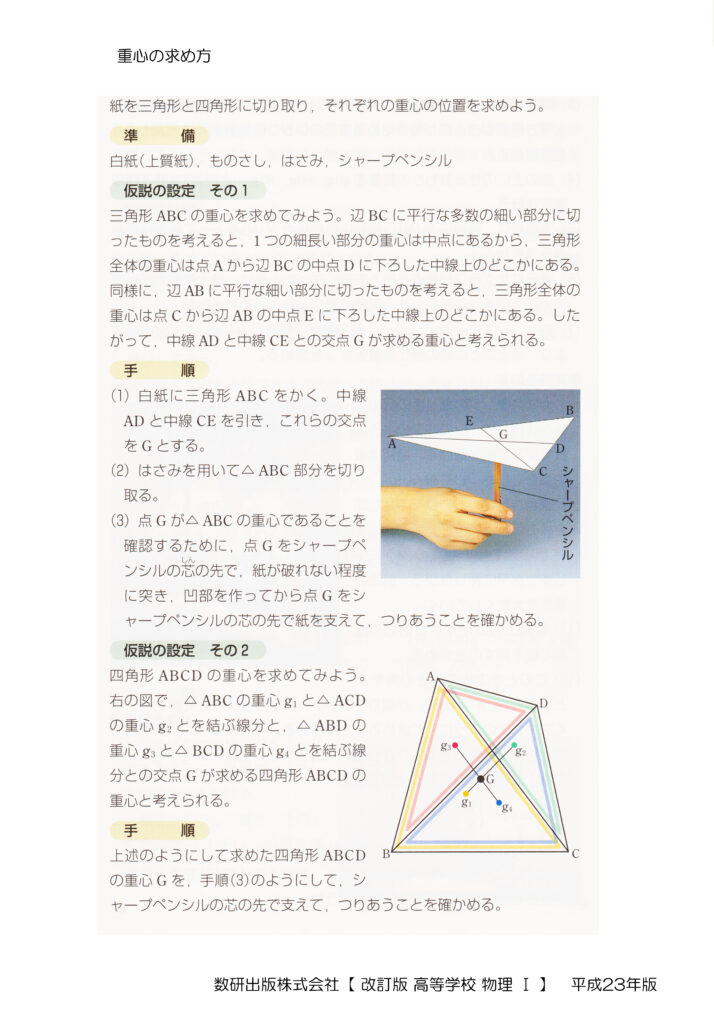

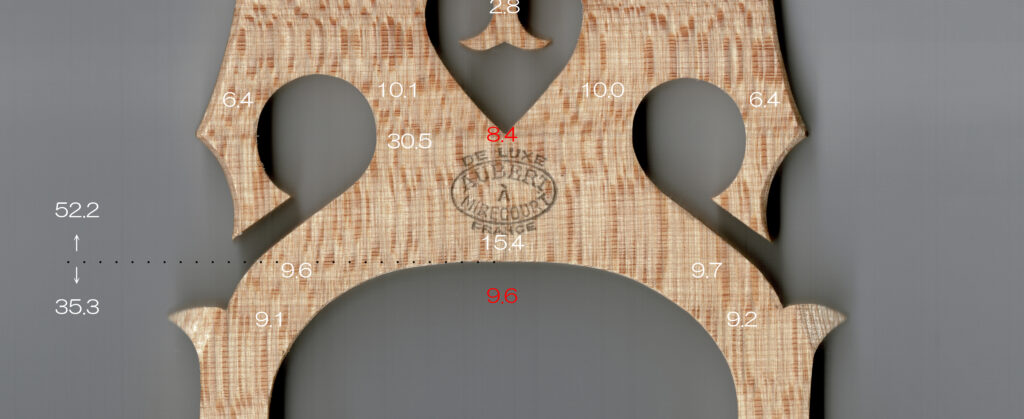

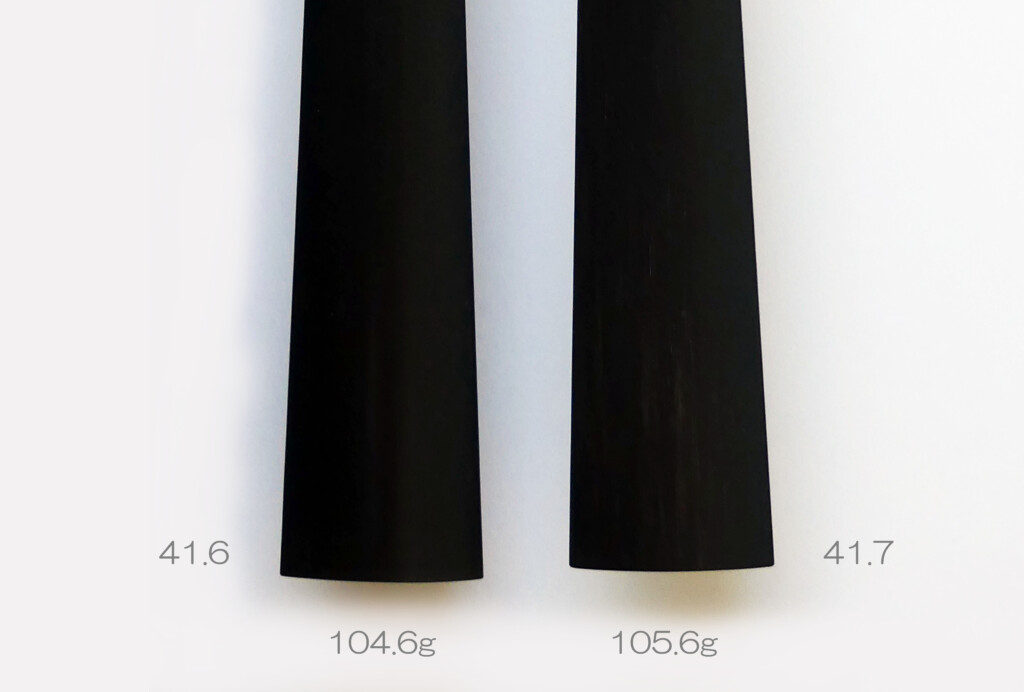

それでは、”重さの比率”を実際に確認してみましょう。ヘッド部の基準線は 渦部( Volute )とペグボックス部の接続点ですが、基本として 1:1の重さ比率が暗示されています。

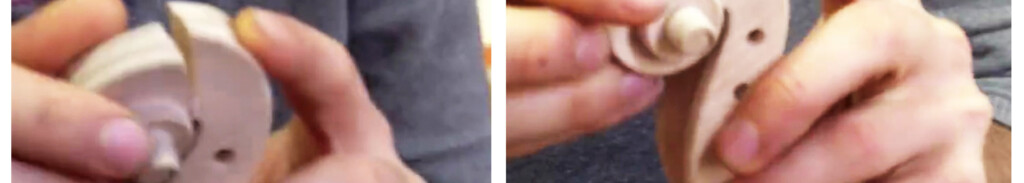

その一例として ニス塗装実験のために購入した 中国の工場加工白木ネックを取りだし、同じタイミングで購入し未使用のものと 塗装実験で使用済みとなったヘッド部の重さを計りました。

写真奥の白木ネックは 62.0gで、手前のヘッド部は “31.4g” = 31.0g( 簡易実験ですので塗装分 0.4gとします。)で、約半分でした。

接ぎネック修理などで 切断した際に このように確認すると、ヘッドと ネックの関係は 1:1が基本となっていると知ることができます。

そして、私は これと同じように 渦部( Volute )とペグボックス部の基準線位置で切り落として 両者の重さを確認しました。

これにより、 渦部( Volute )と ペグボックス部の接続点 である基準線を挟んで15.7g : 15.7g であることを確認できました。私は これが重要だと思っています。

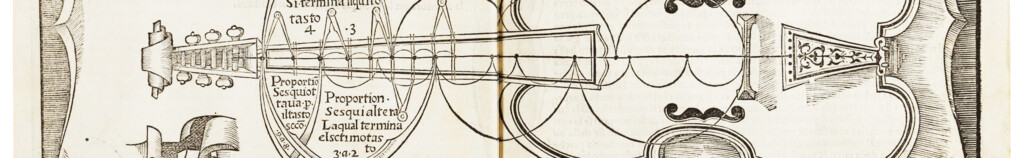

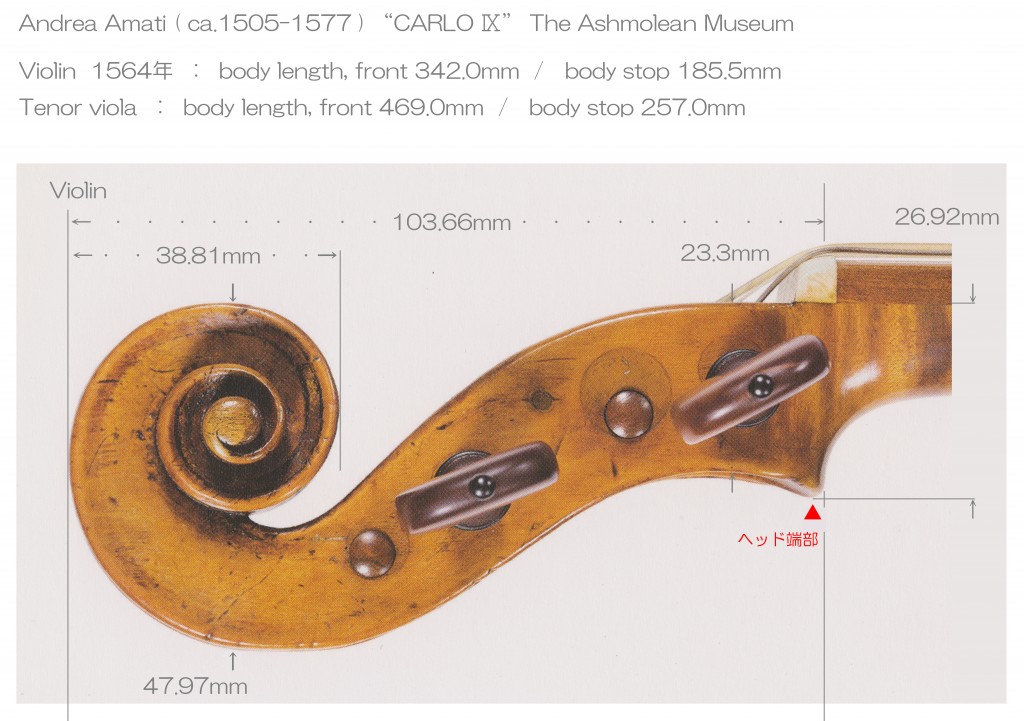

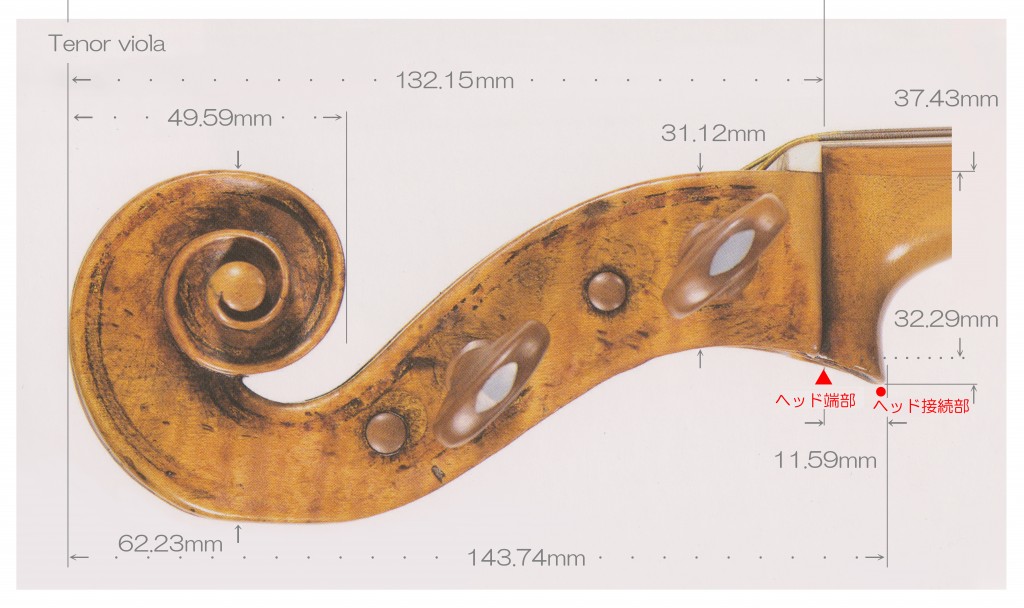

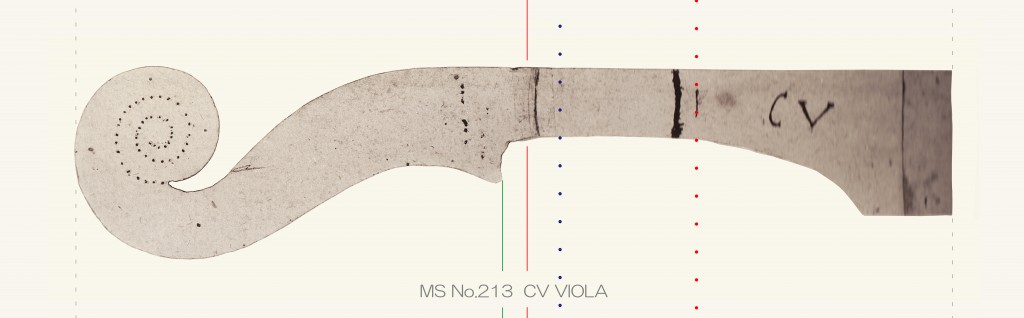

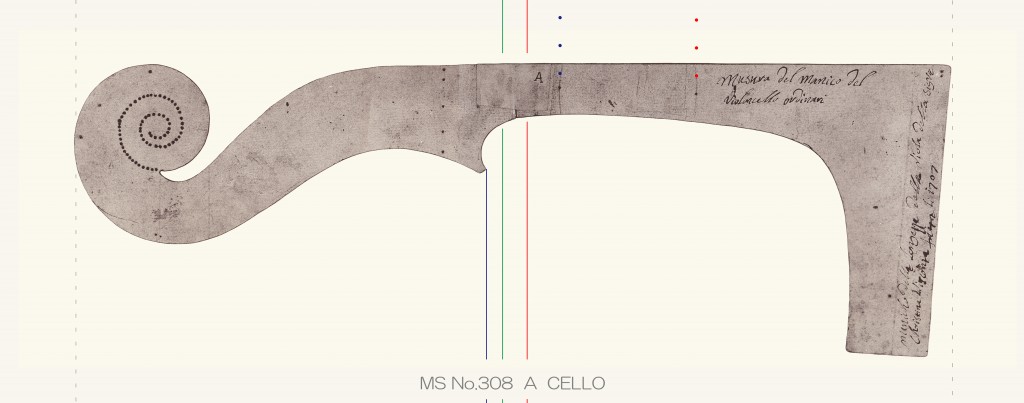

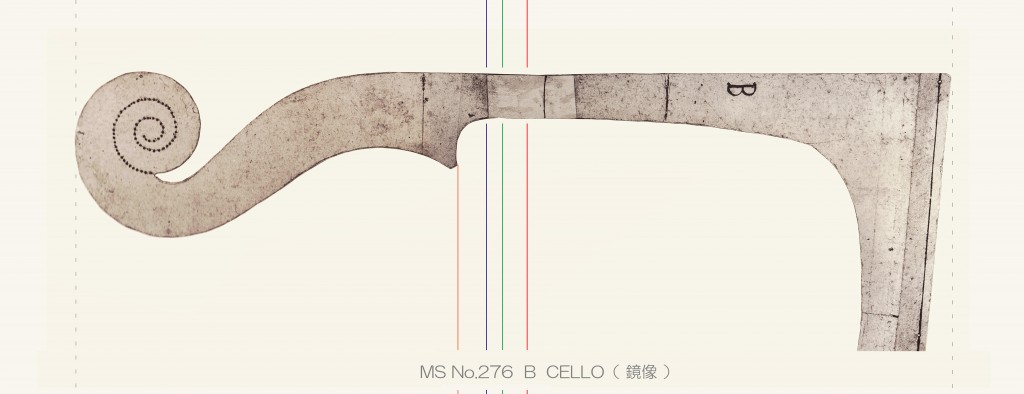

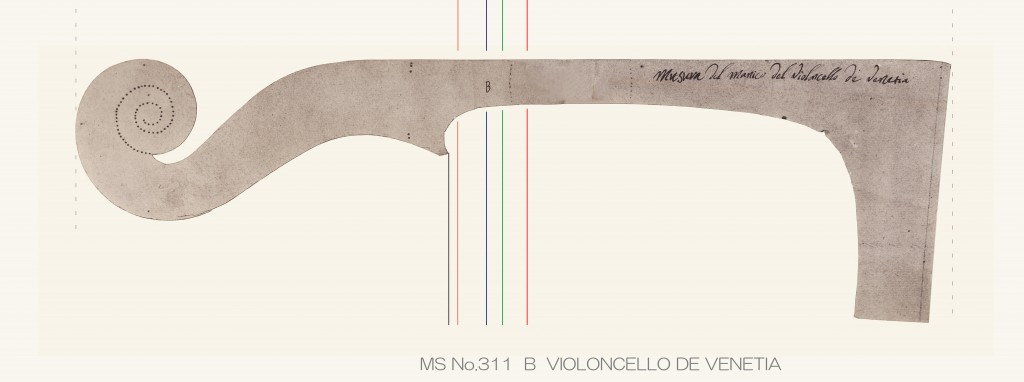

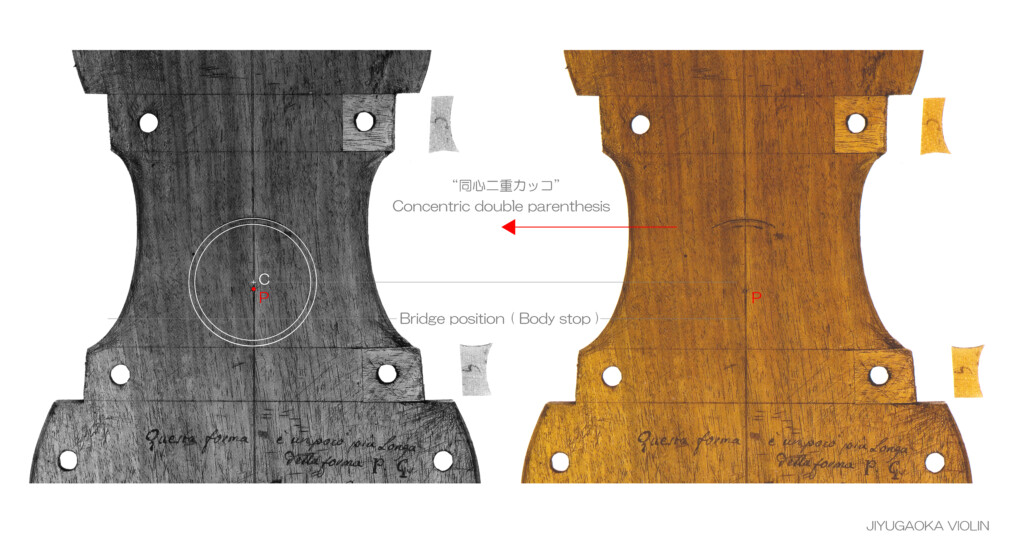

それから、長さの比率に関しては 私が編集した アンドレア・アマティの ヴァイオリンとテナー・ビオラの”渦部( Volute )” 38.81mm : 49.59mmを同じ幅とした比較図や、ストラディヴァリ型紙の長辺を 同一の幅としたものを参照してください。

因みに、対になった ” ( ) ” のうちで 右側の ” ) ” を 塗りつぶし、その右側に移動された ビオラの型紙がありますが、これは ストラディヴァリが指板に関しての判断を変え、それに対応して重心を変更したからではないかと 私は考えています。

古典的なネックは 演奏上の音域構成だけではなく、その振動に大きな影響をあたえる重心位置などに 細やかな配慮がなされているようです。

古典的なネックは 演奏上の音域構成だけではなく、その振動に大きな影響をあたえる重心位置などに 細やかな配慮がなされているようです。

4. 『弦楽器の共鳴音( レゾナンス )が増す基礎条件とは?』

私は このように観察しながら 弦楽器が美しい響きをうみだせる理由を考えました。そこで着目したのが、この投稿のテーマとした『弦楽器の共鳴音( レゾナンス )が増す基礎条件とは?』という視点です。

これは、古の弦楽器製作者が 空気の粗密波を生む波源となる響胴の”腹部”の変換効率を”目的”として条件設定を高度化したことが美しい響きに直結した… と考えたからです。

弦楽器のレゾナンスは、様々な要因が重なることで生み出される”競合型”であり、その設定条件には”変数”も多く、膨大な数値とつき合うことになりますので、私は 参考とするそれなりの数の弦楽器と資料等で 立体的なテンプレートをイメージすることから着手しました。

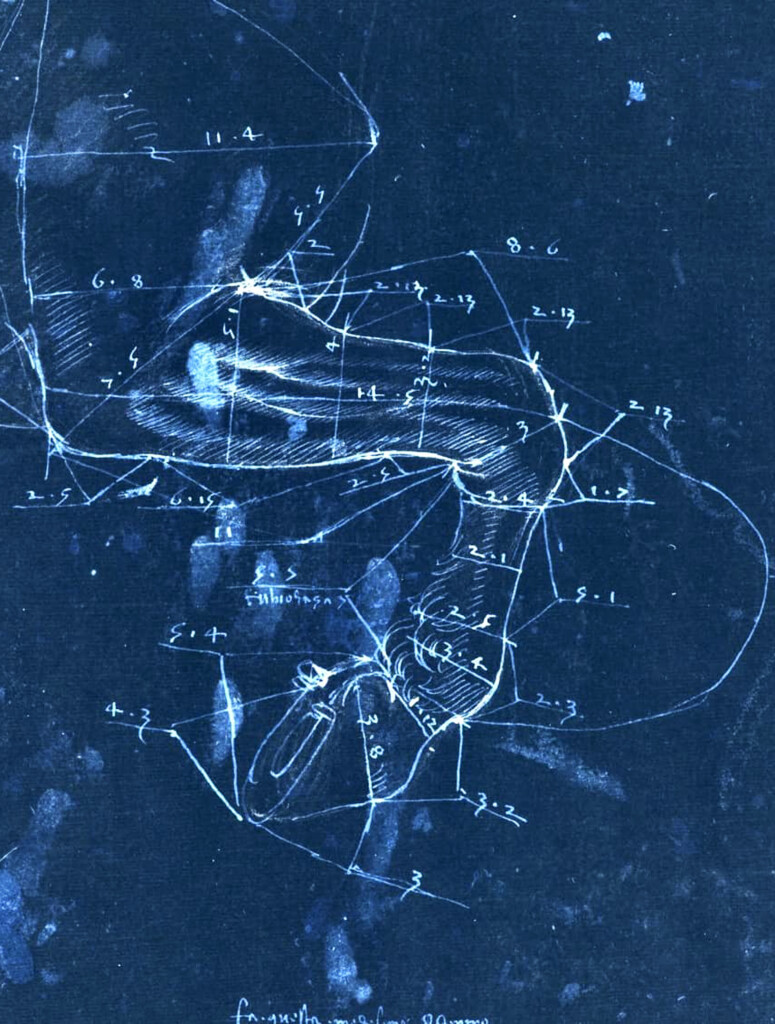

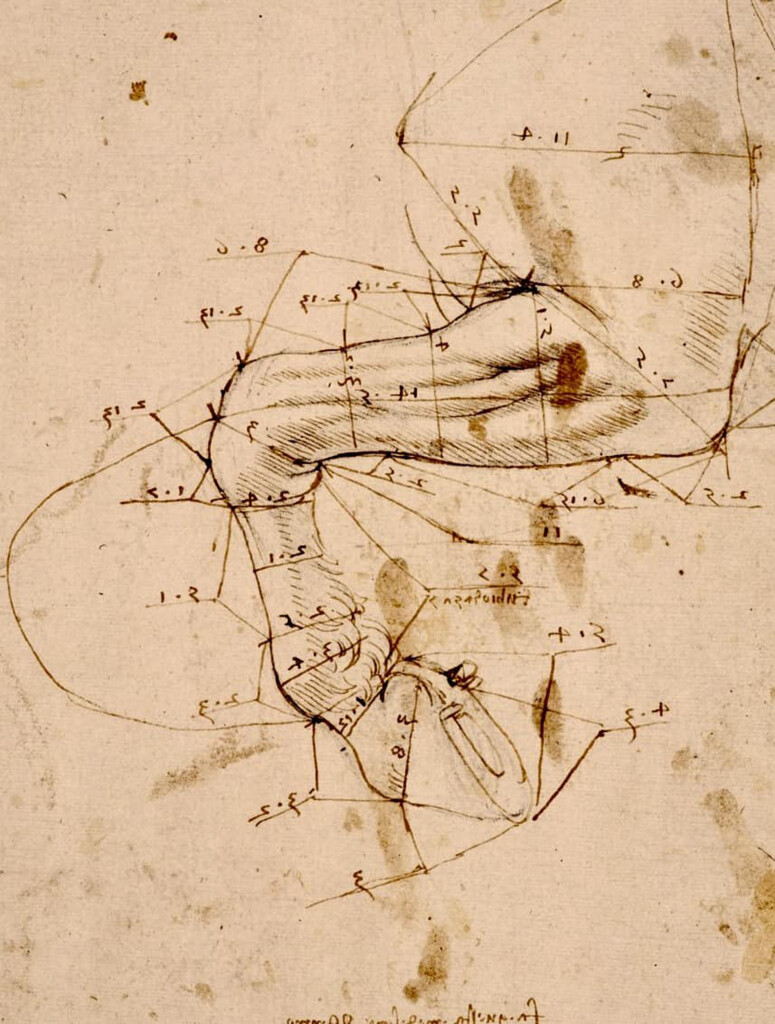

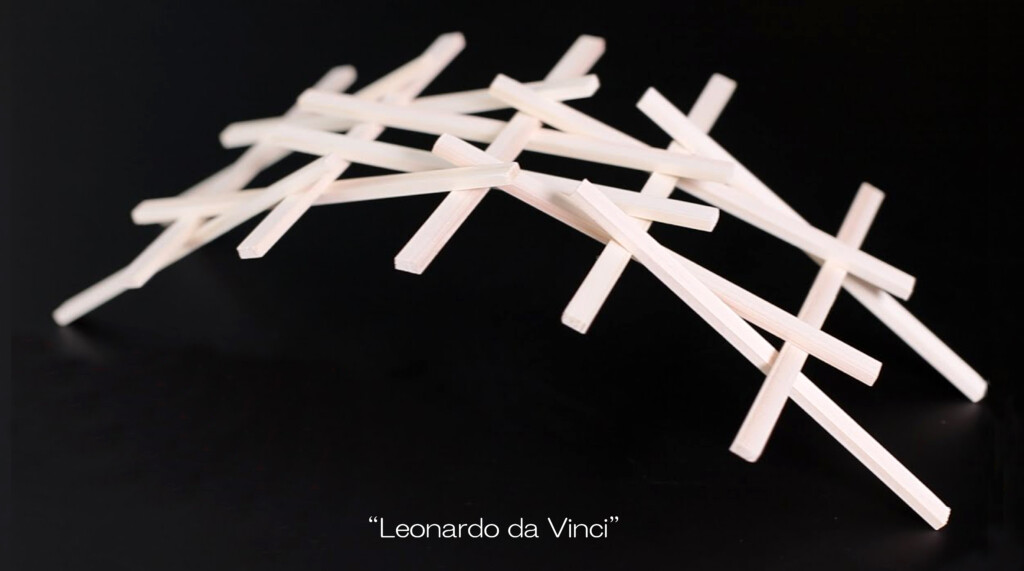

Leonardo da Vinci ( 1452-1519 ), “A horse’s left foreleg with measurements” 1490年~1492年頃

Leonardo da Vinci ( 1452-1519 ), “A horse’s left foreleg with measurements” 1490年~1492年頃

余談ですが、弦楽器の考察は ルネサンス期を代表する芸術家であり、「飽くなき探究心」と「尽きることのない独創性」を兼ね備えたレオナルド・ダ・ヴィンチを理解するための試みと似ているかも知れません。

Antonio Stradivar( ca.1644-1737 ) Violin, 1721年

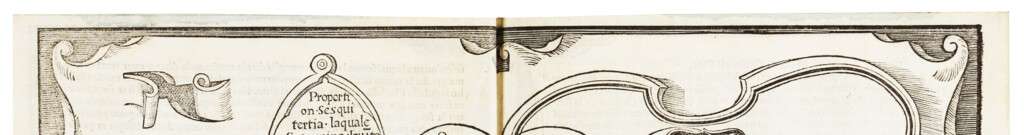

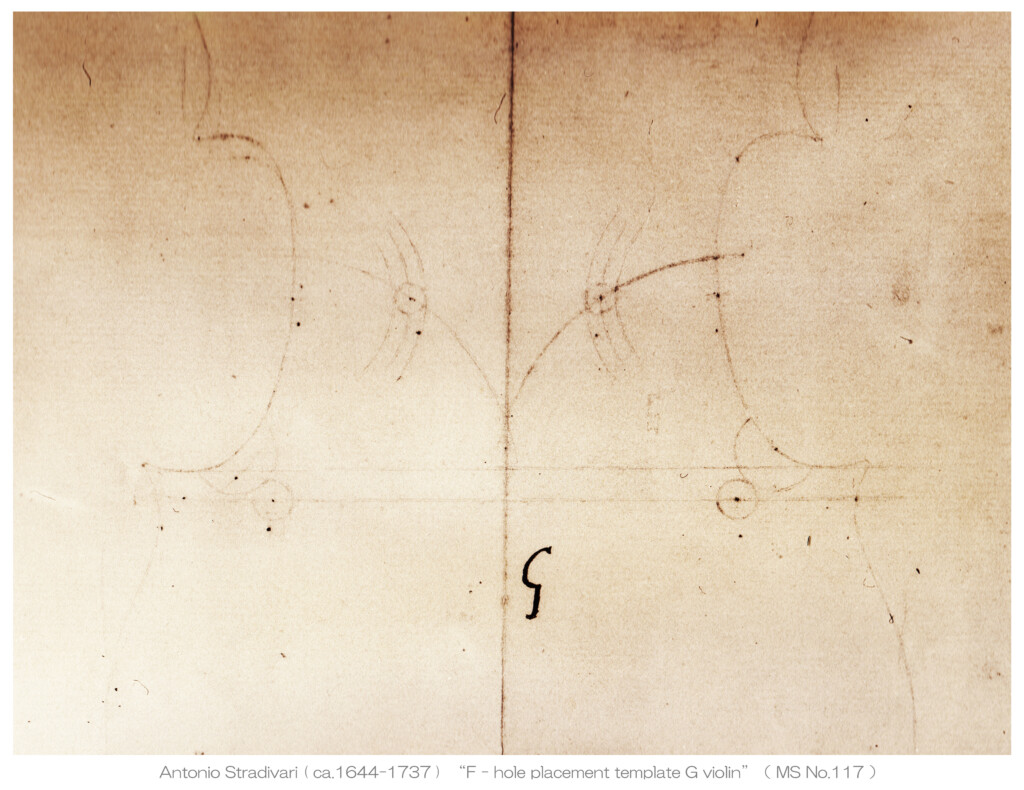

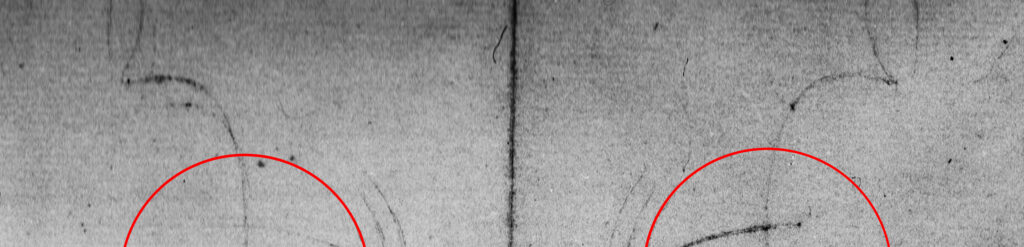

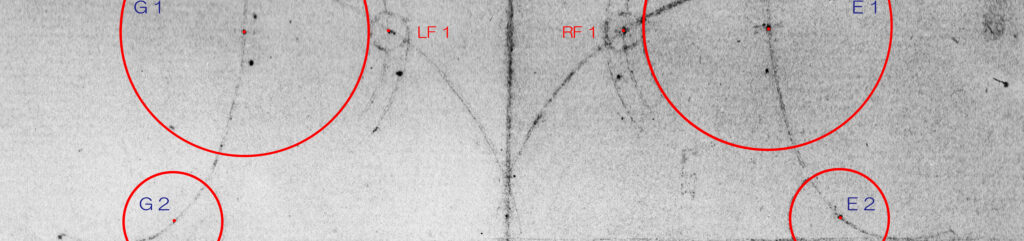

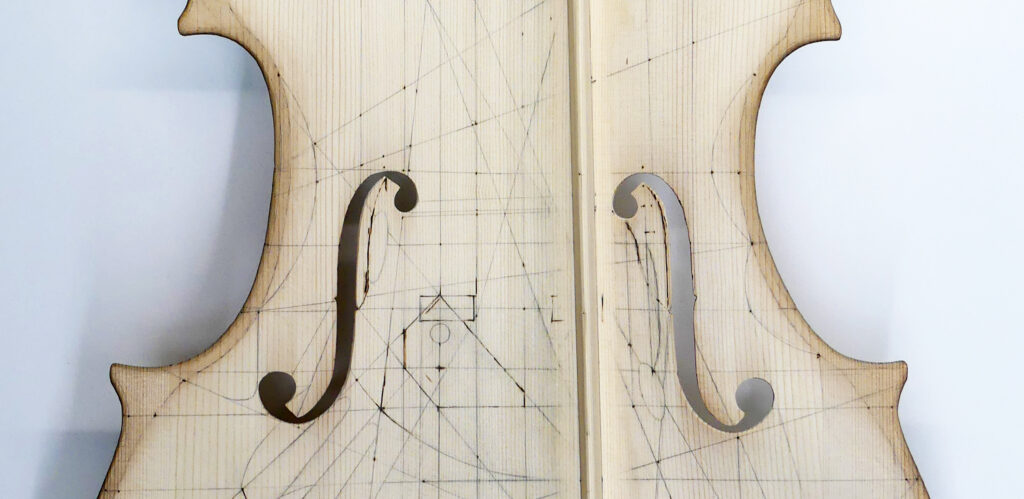

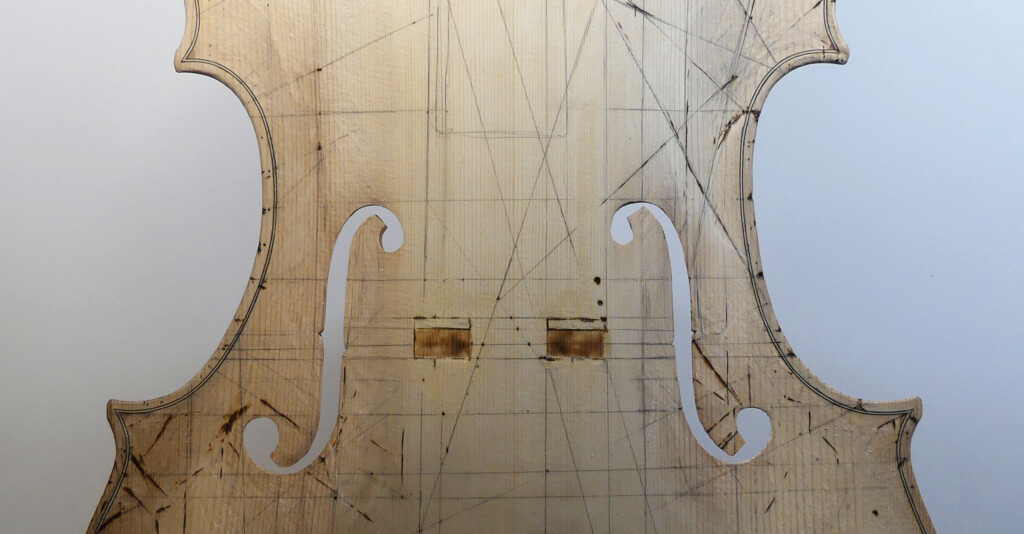

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) “F-hole placement template” ( G violin / MS No. 117 )

ストラディヴァリのF字孔型紙を観察すると、任意のコンパス針ポイントから設定された半径距離がみとめられ、当然ながら それらの”定点”が 一定の応力に対応したものであることが理解できます。

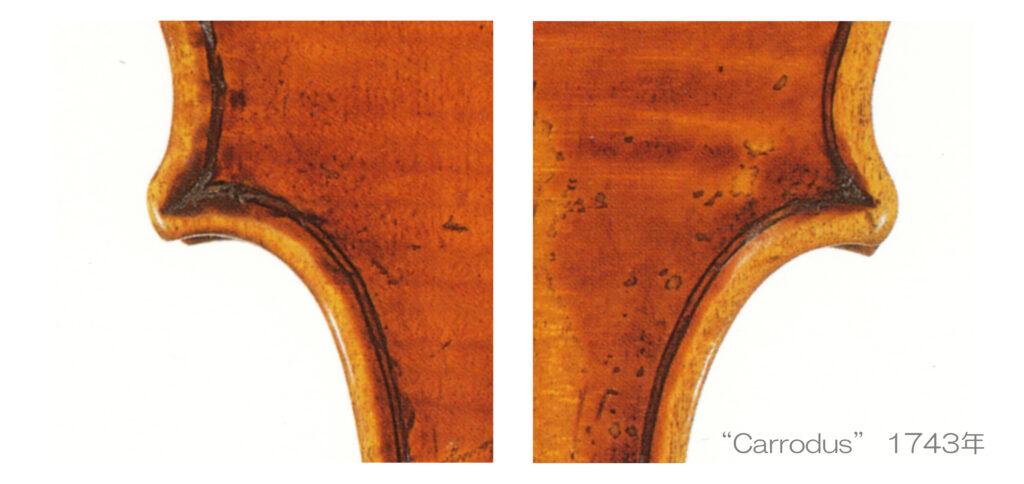

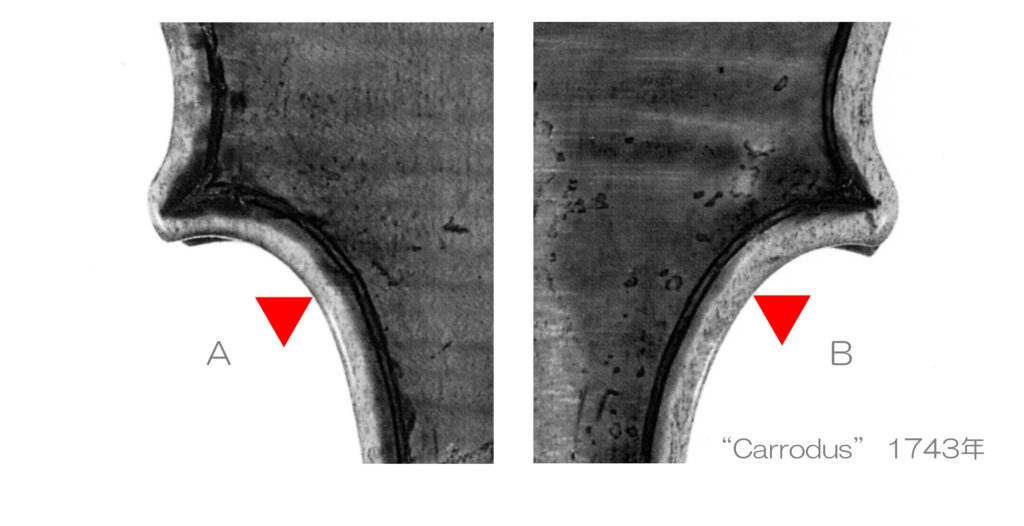

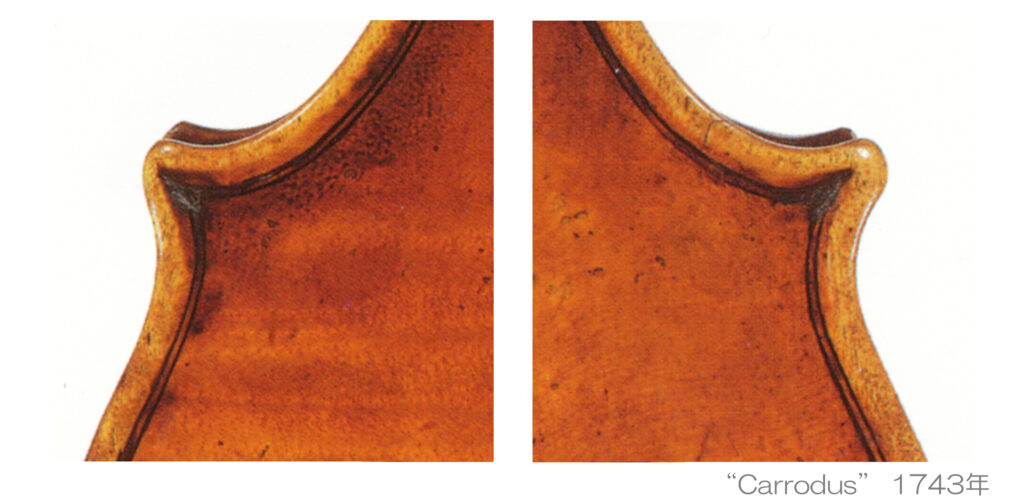

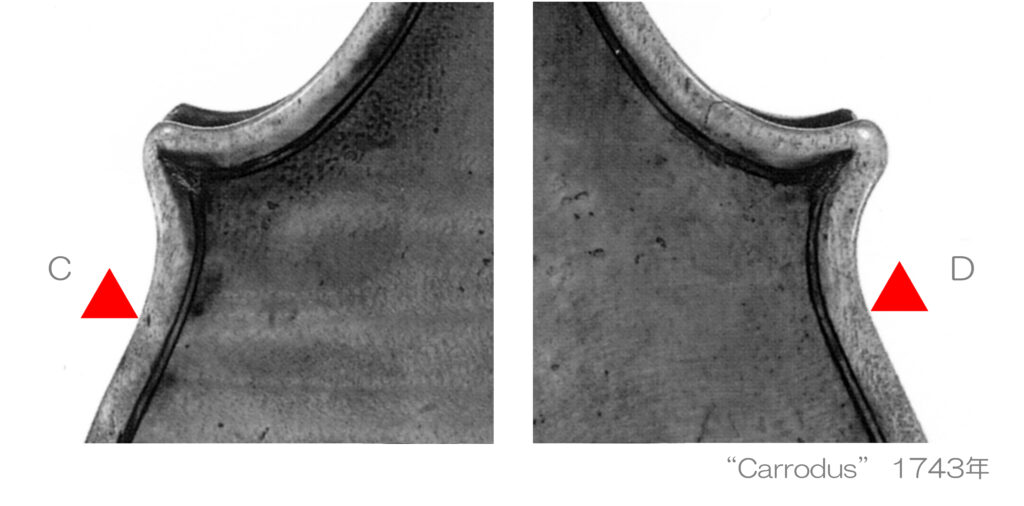

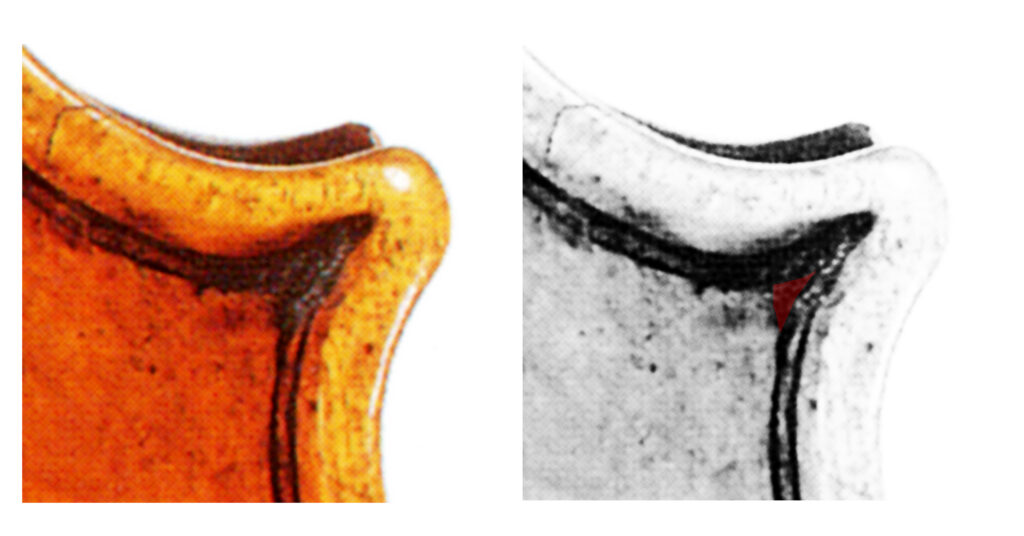

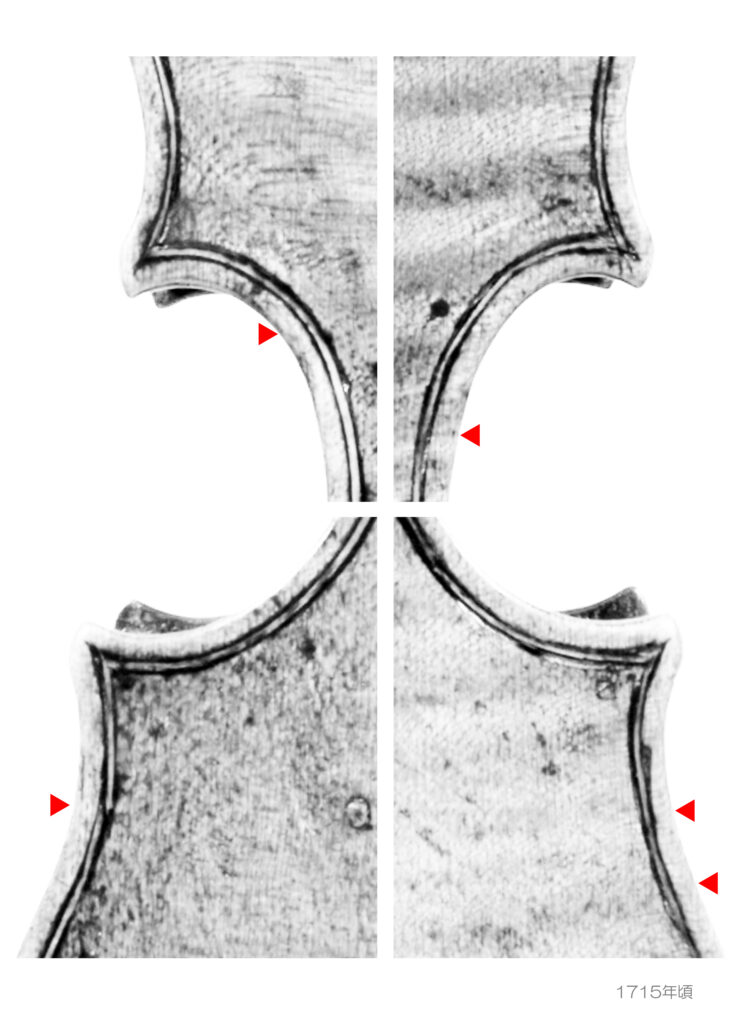

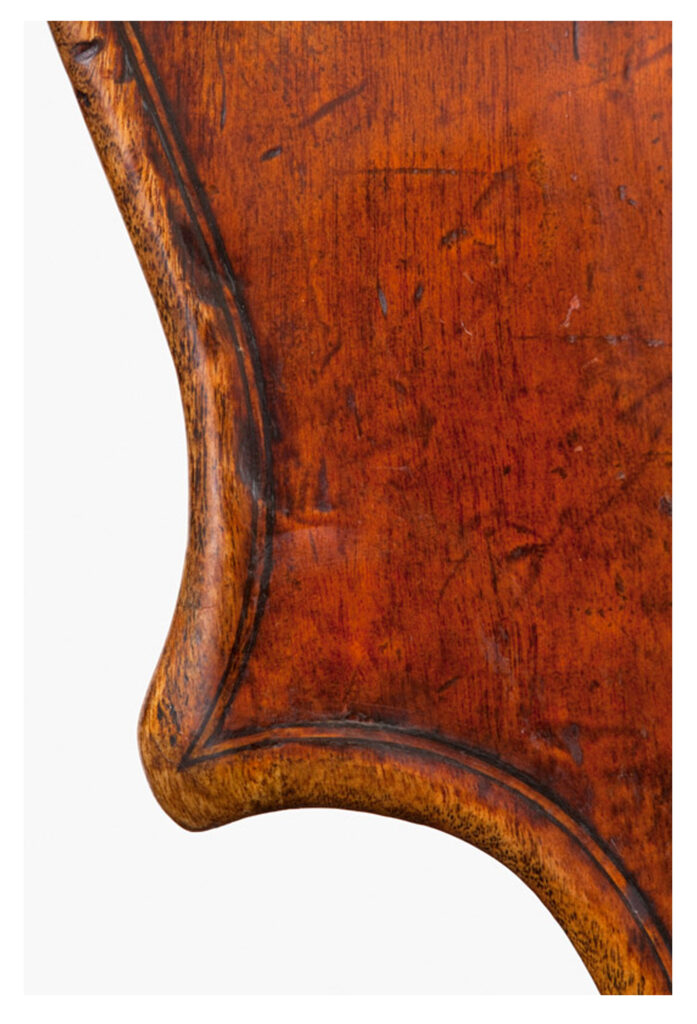

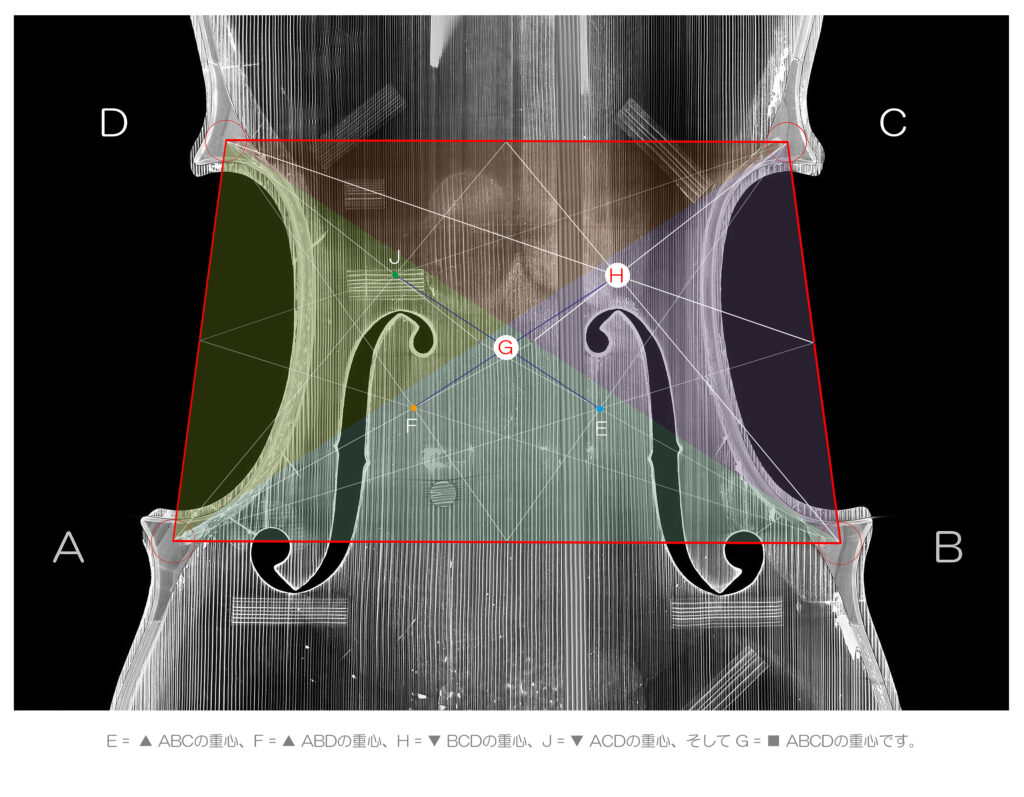

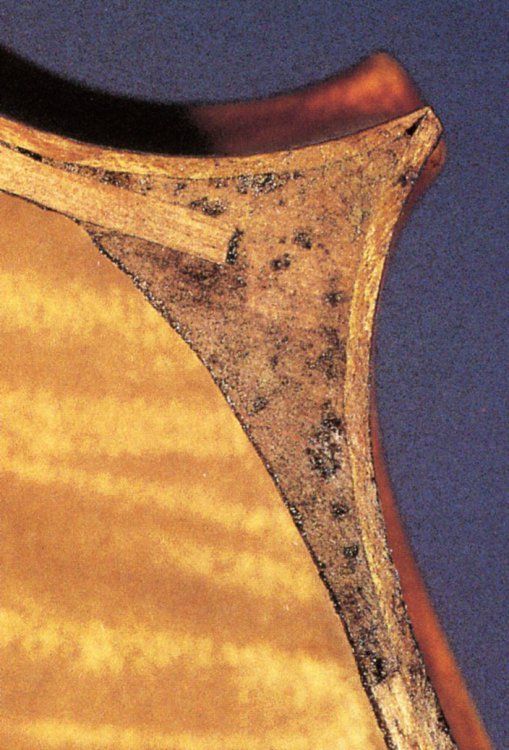

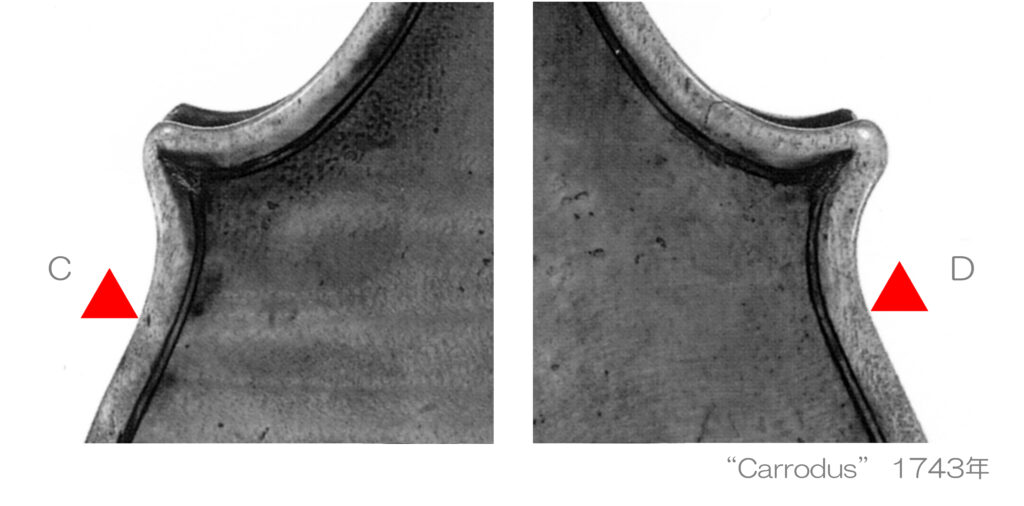

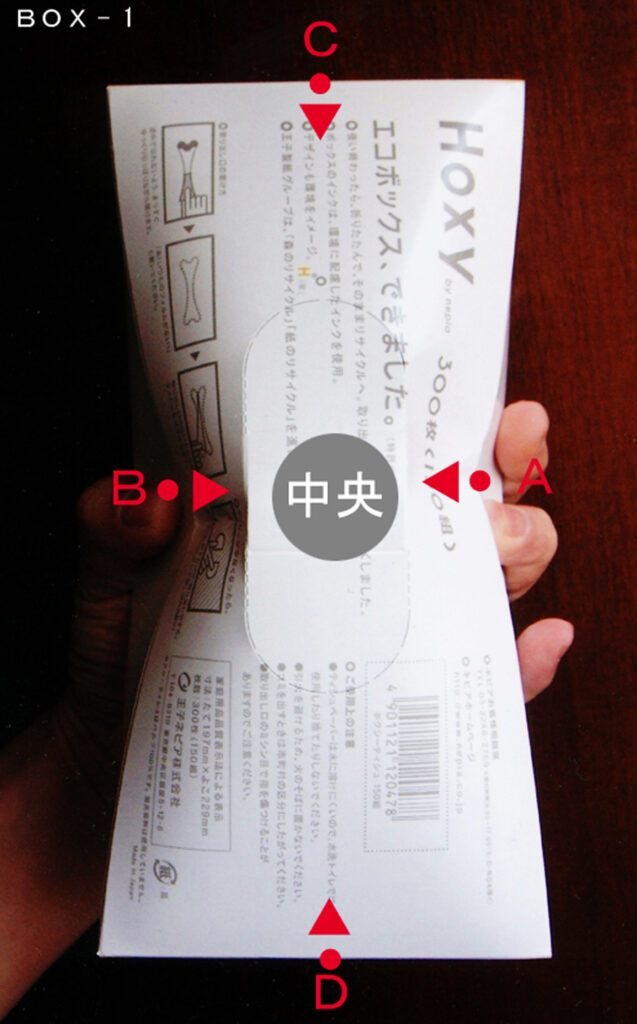

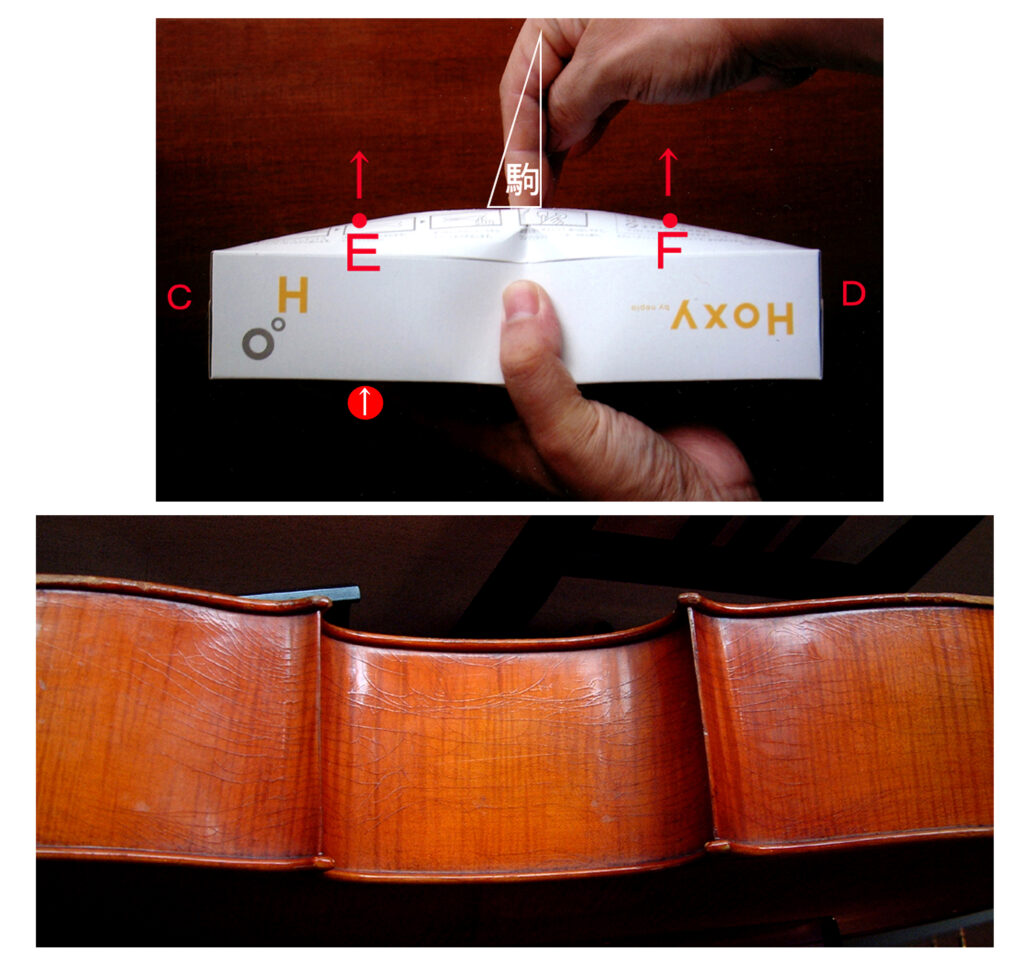

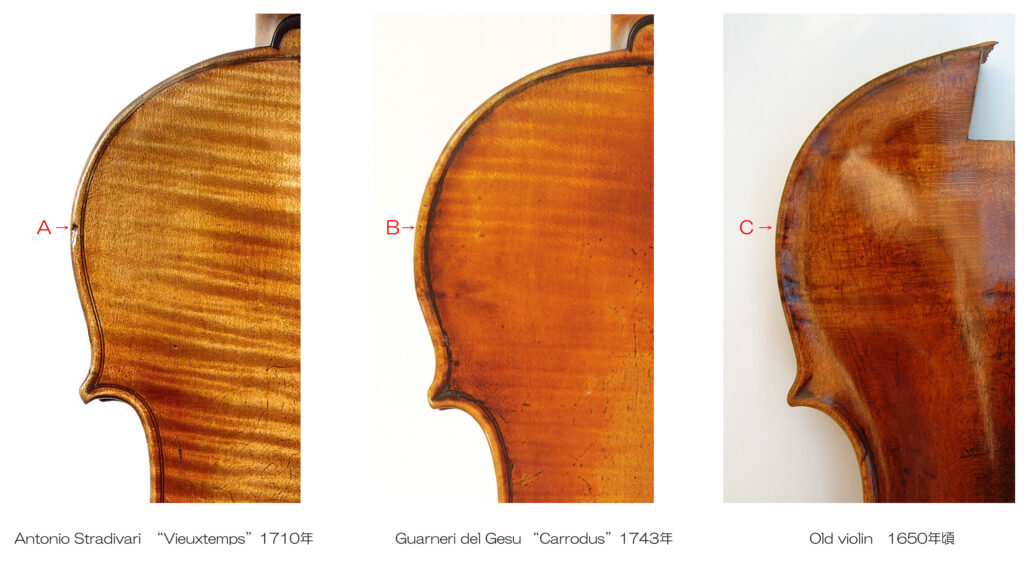

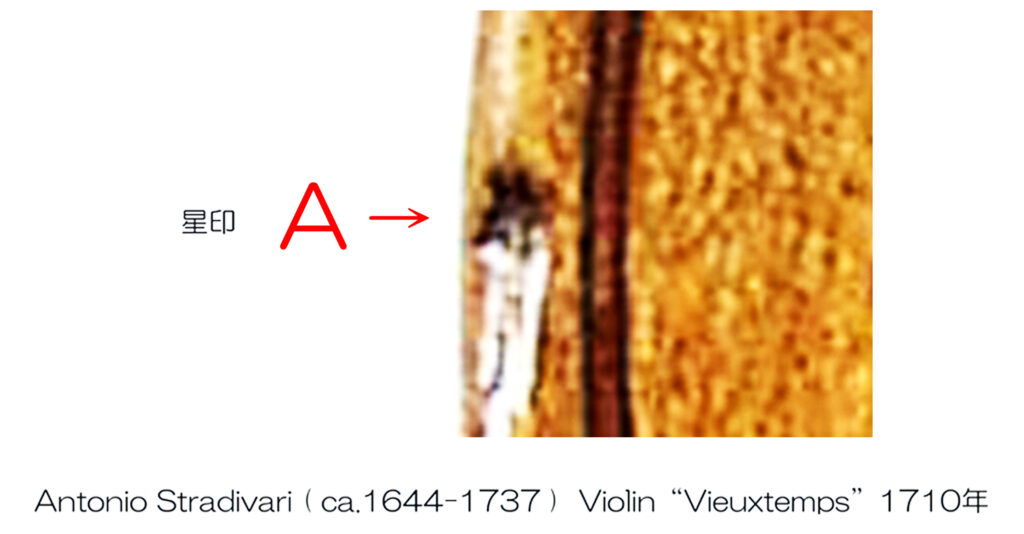

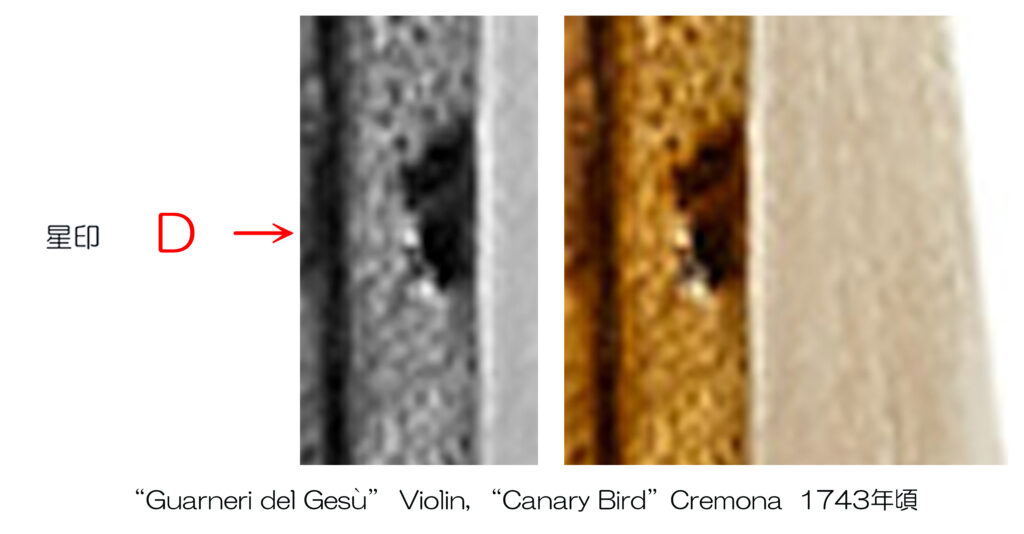

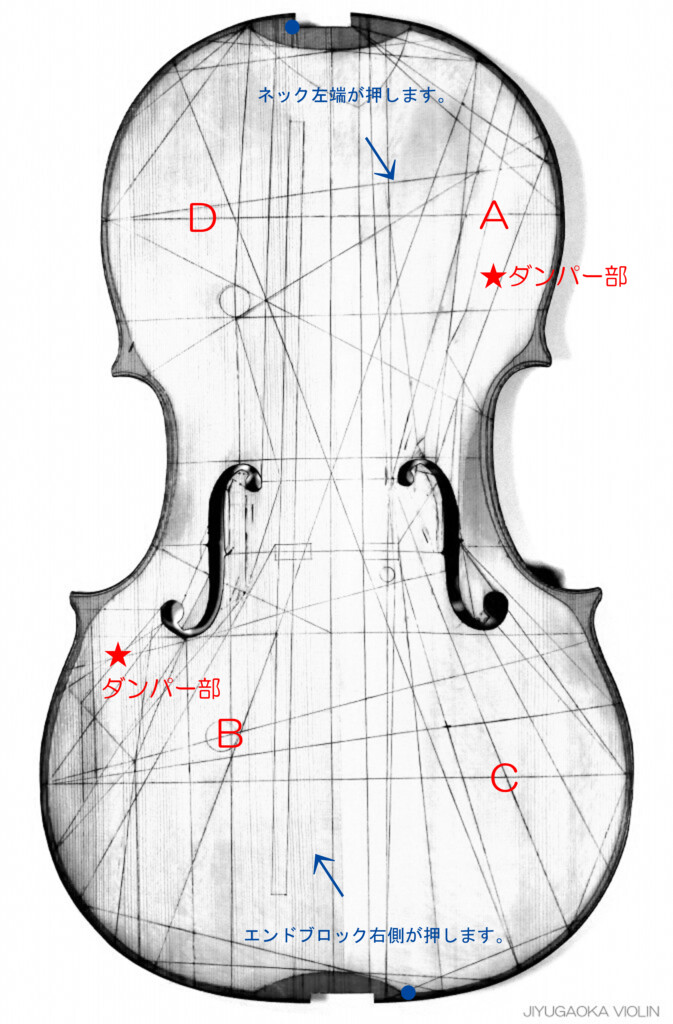

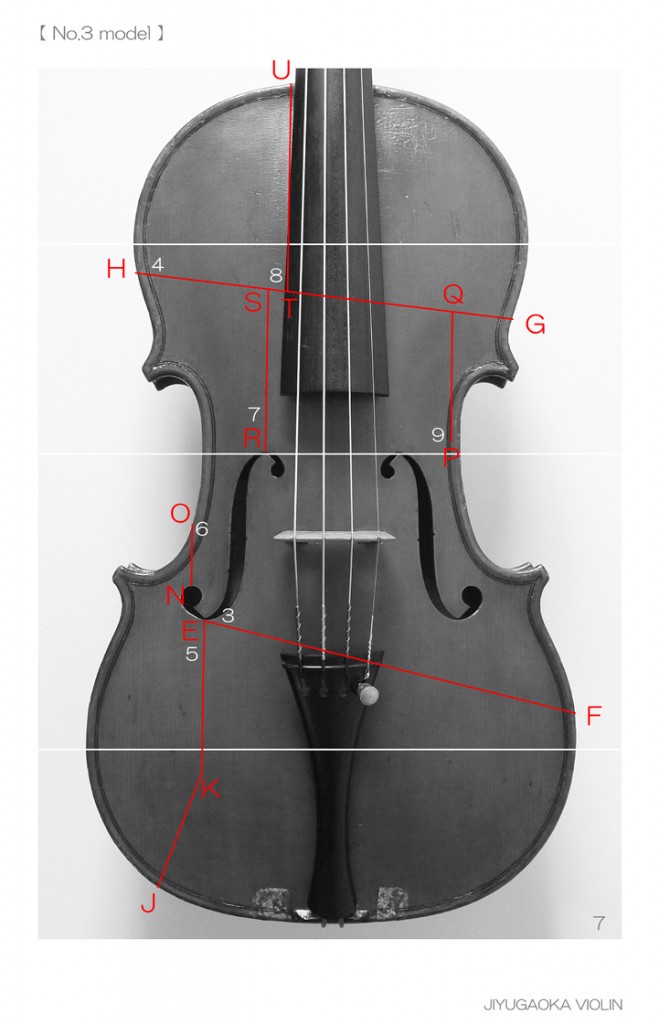

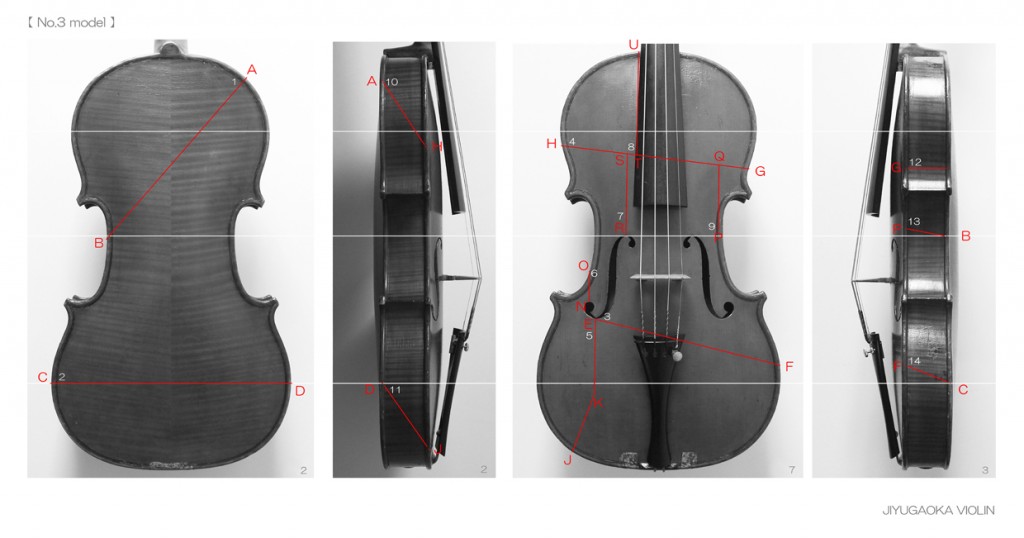

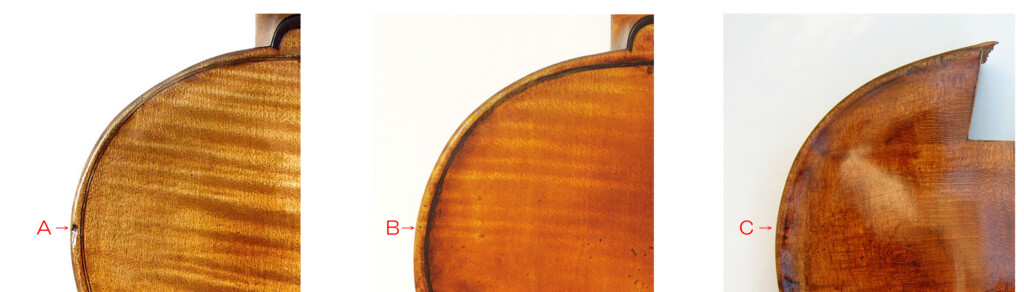

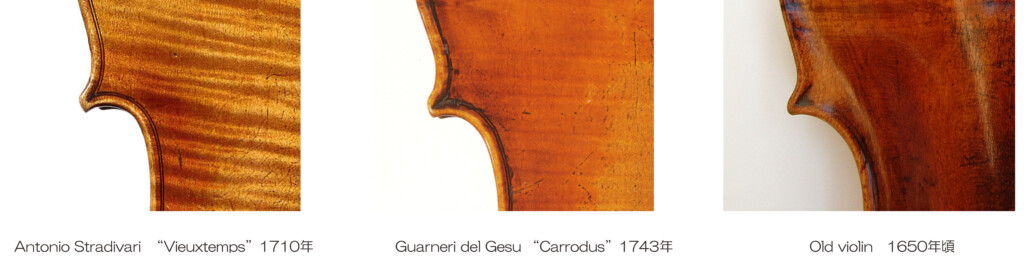

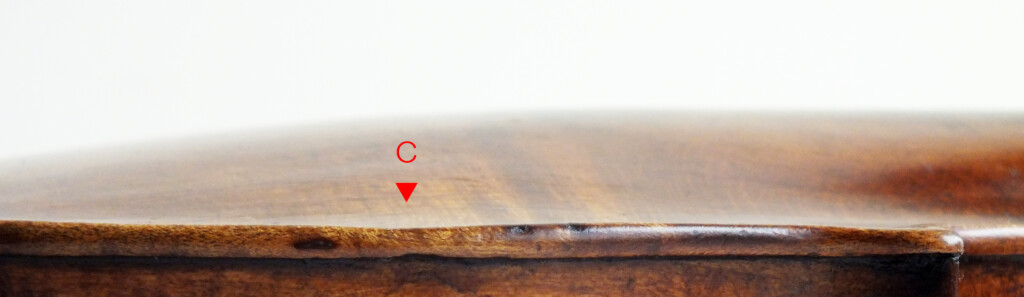

このような”任意の点”を念頭に置き“対をなすコーナー部の面積差”や、パフリング外側縁の特定の場所… たとえばコーナーブロック端で側板のみとなる位置( ▲ A,B,C,D )などに施された“摩耗加工”を検証すると製作者の意図が感じられると思います。

”Guarneri del Gesù ( Bartolomeo Giuseppe Guarneri 1698-1744 )

Violin, “Carrodus” 1743年

GIOVANNI BATTISTA GRANCINO II ( Milan 1673- ca.1725 ) Violin, Milan 1715年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Nachèz ( 1859-1930 )” 1716年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Nachèz ( 1859-1930 )” 1716年

Giuseppe Guarneri ( 1666-1740 ) Violin “Filius Andrea” Ex Wigler 1710年

Giuseppe Guarneri ( 1666-1740 ) Violin “Filius Andrea” Ex Wigler 1710年

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Cello, “Herbert” 1677年

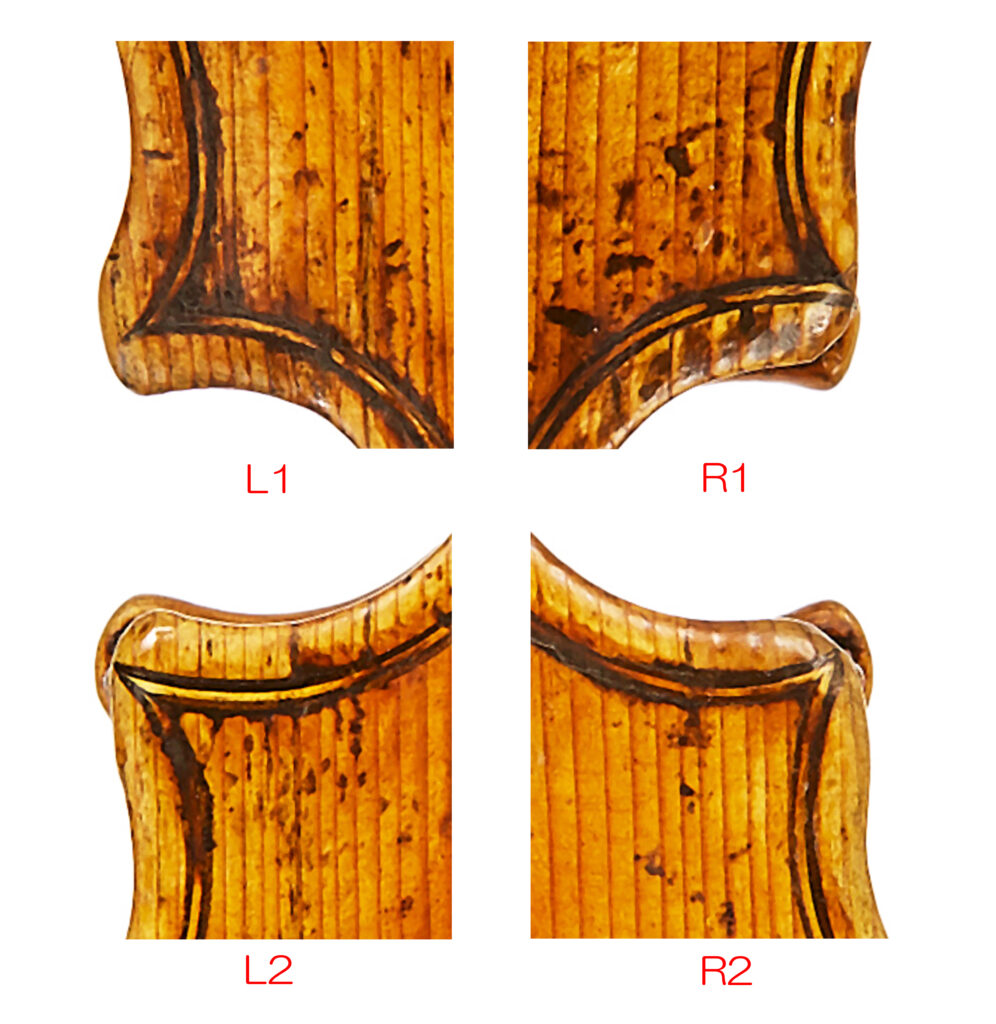

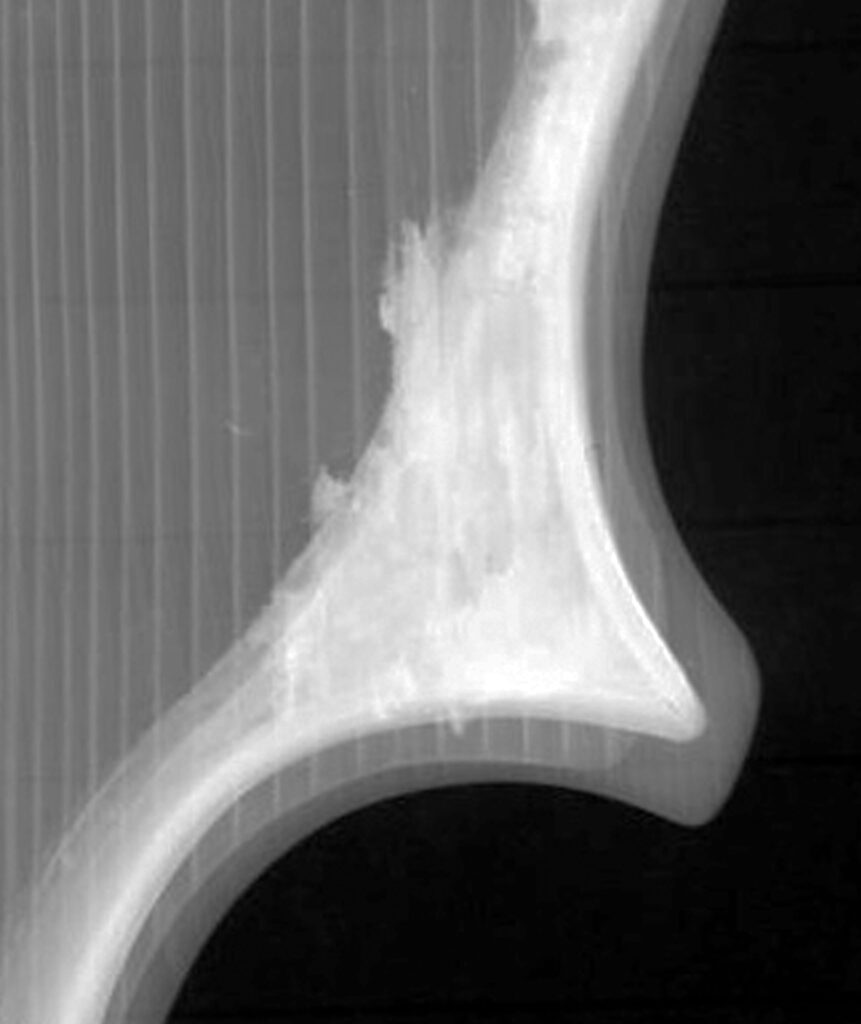

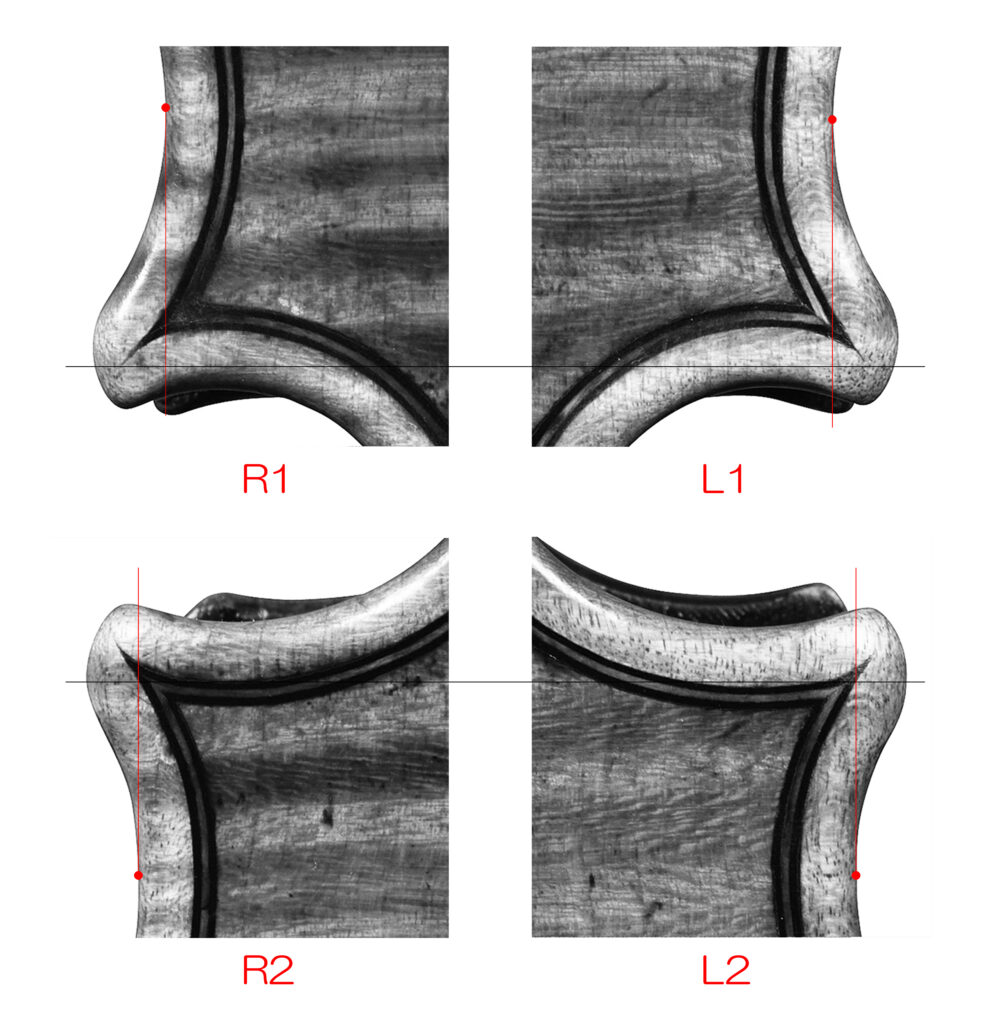

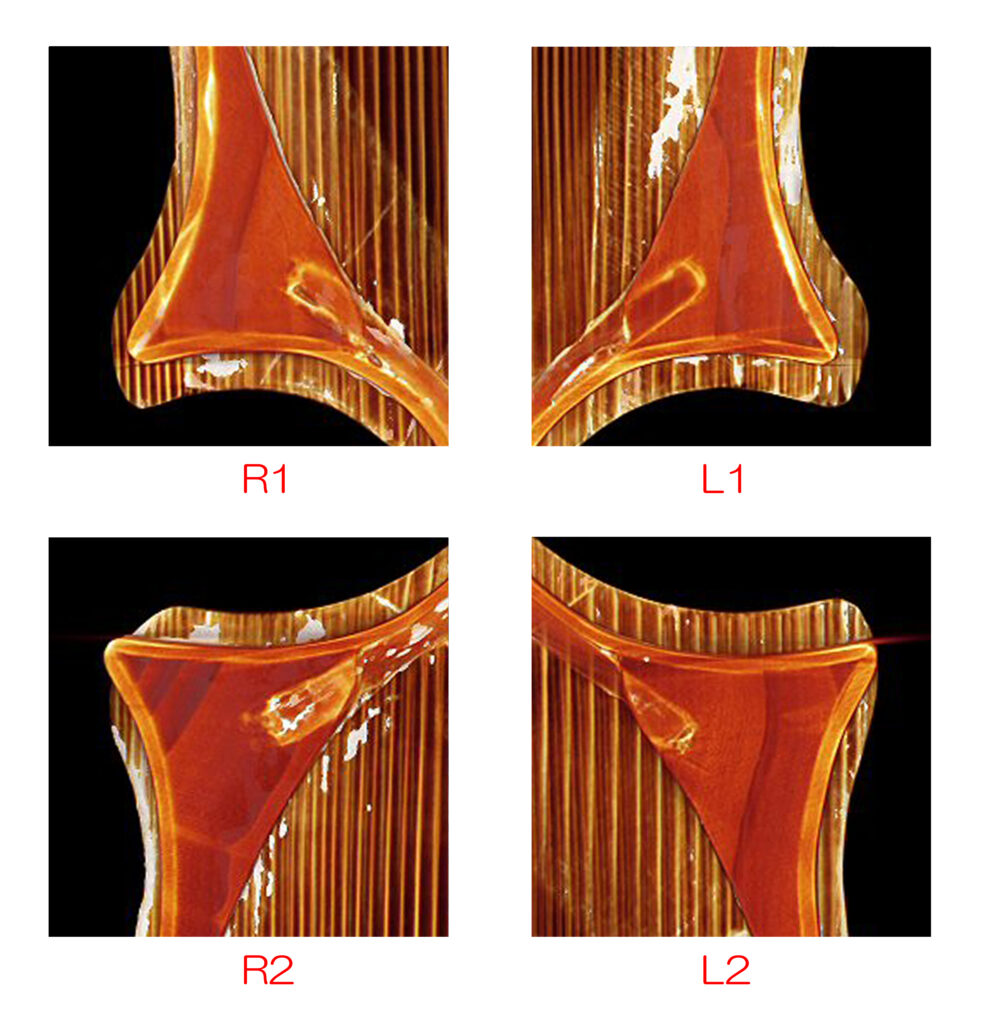

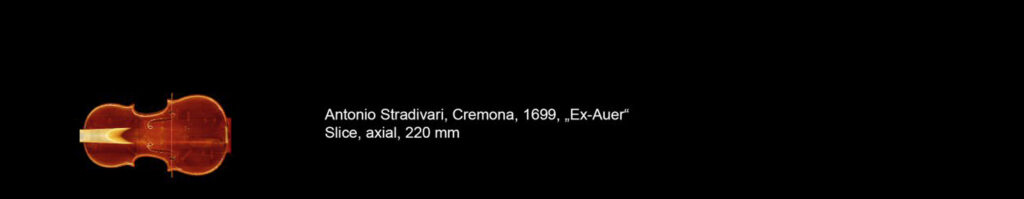

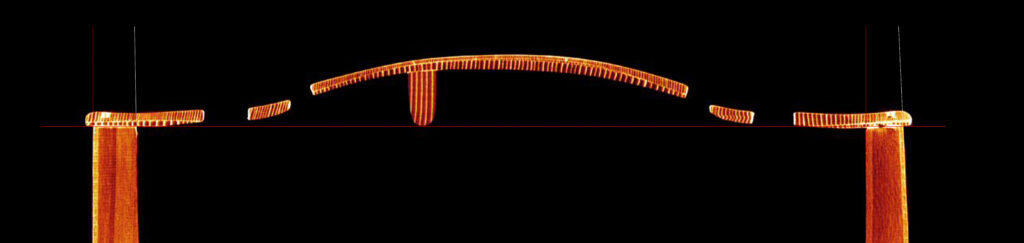

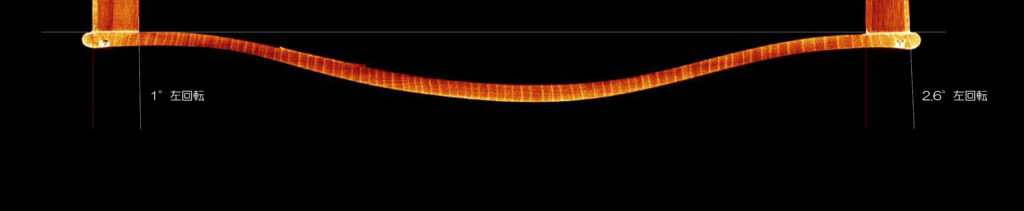

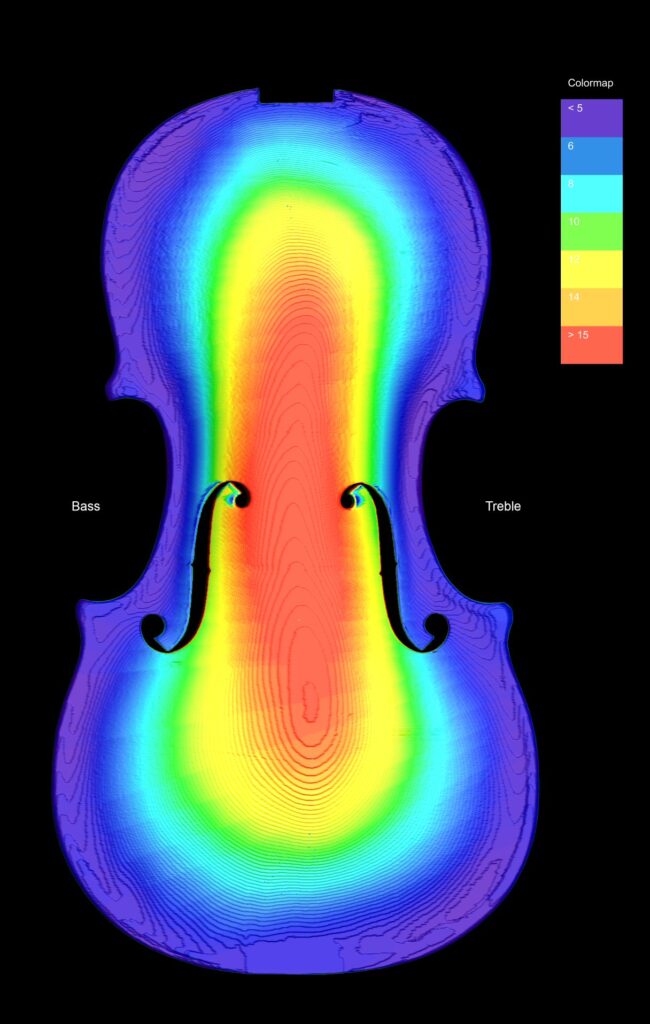

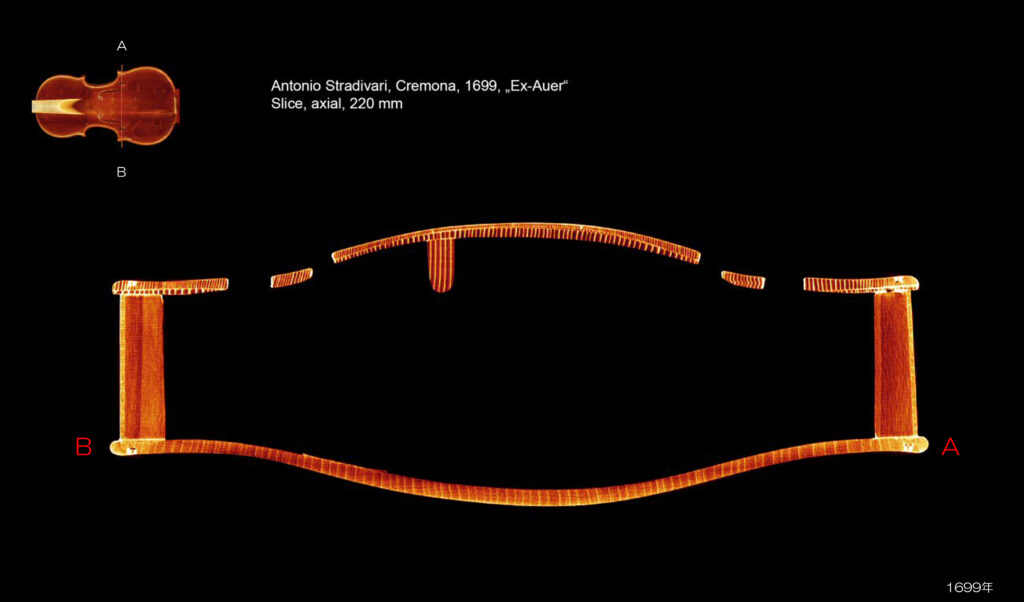

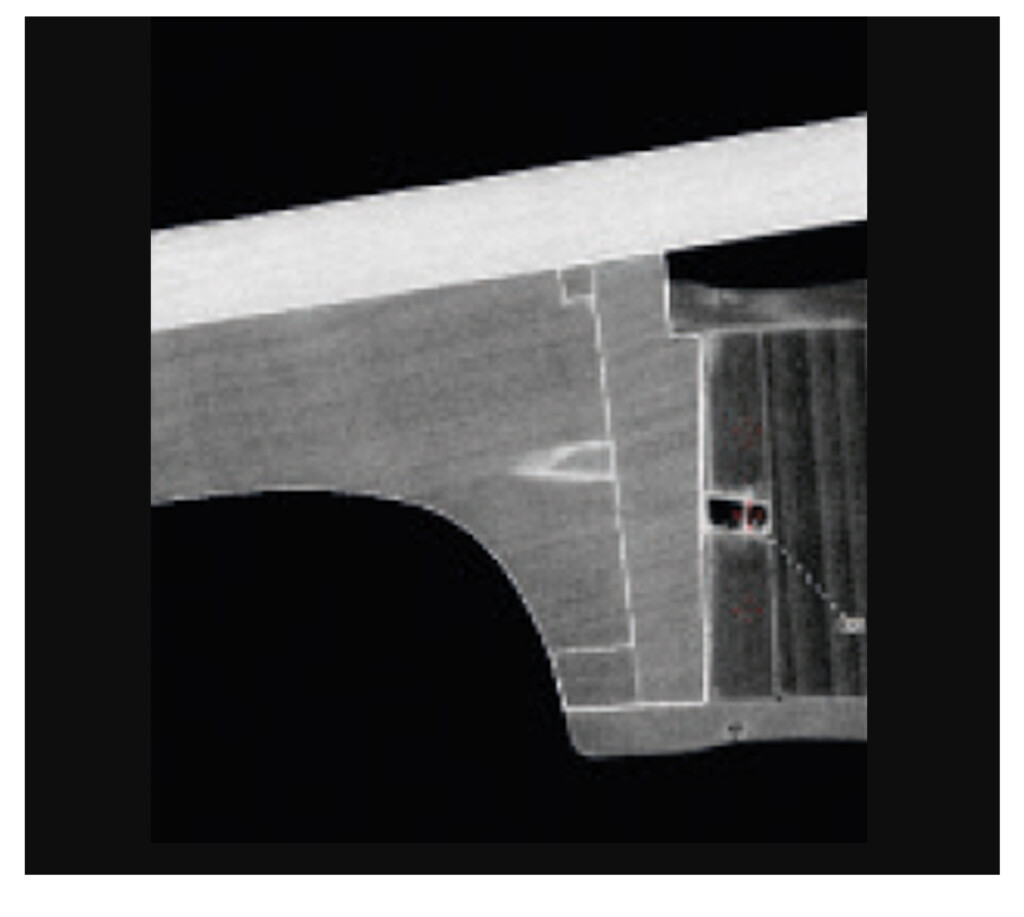

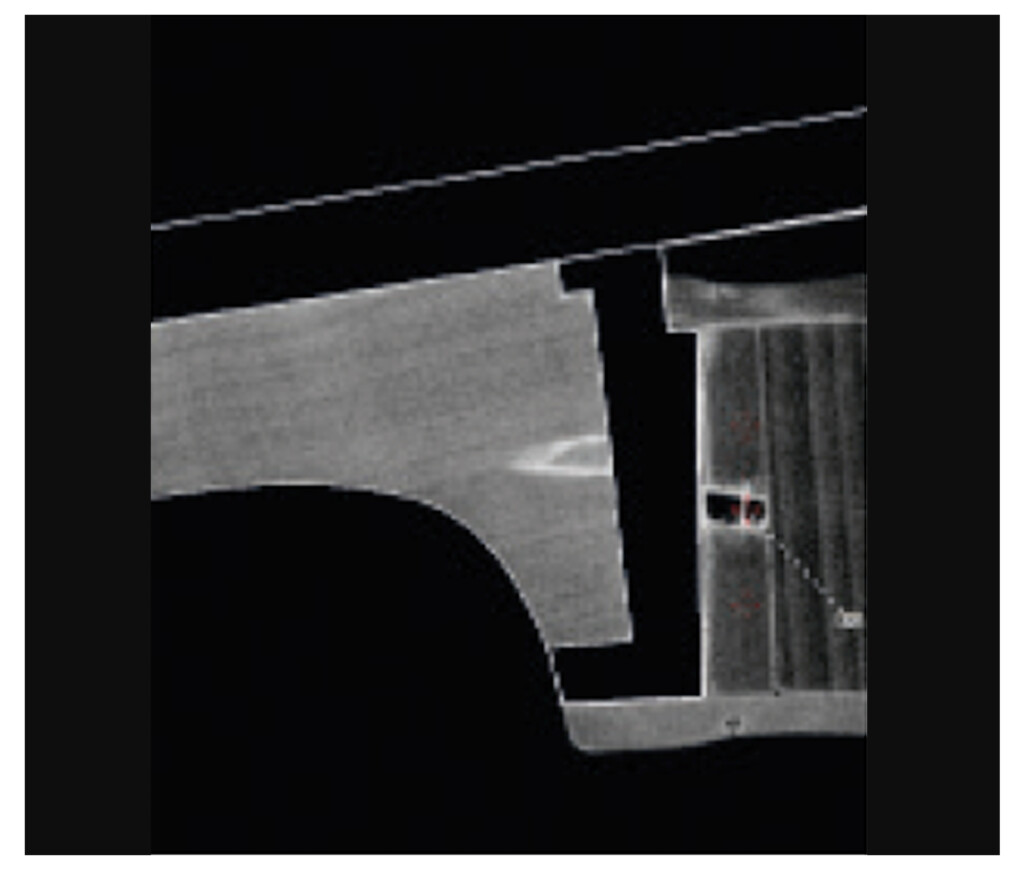

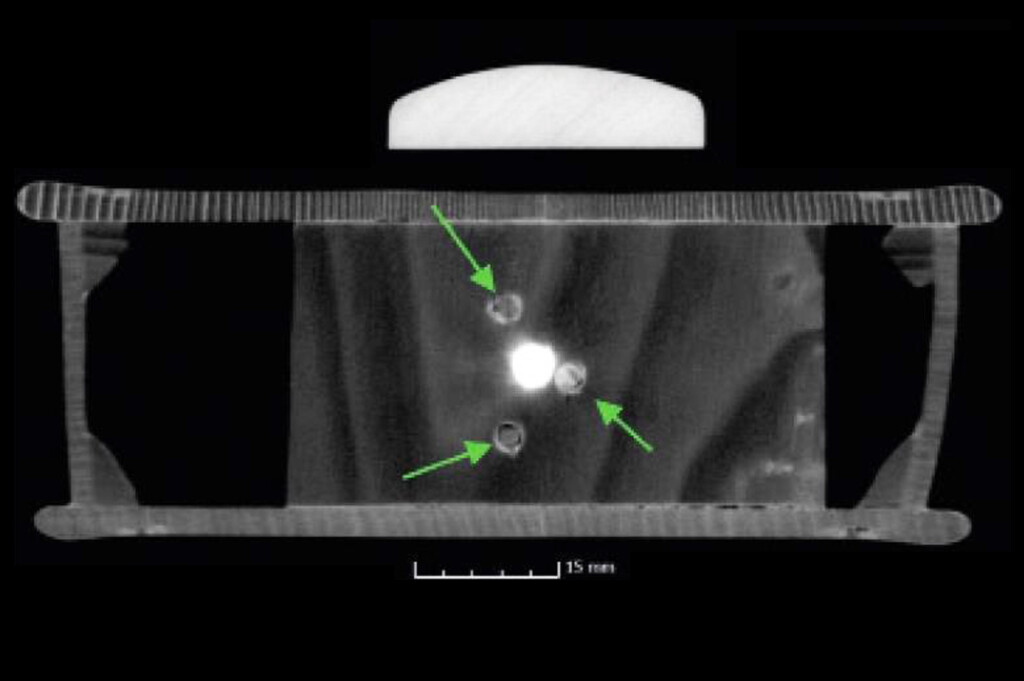

ところで、この”対をなすコーナー部の面積差”としたポイントですが、下の方にあげた Antonio Stradivari Violin, “Auer” 1699年の CT-scan画像のように、本当に検証したいのは 4つのコーナー・ブロックの剛性キャラクターですが、その差異を外見のみで識別するのは多少は難儀だと思います。

しかし、これらが偶発的なものでないことを確認することで、彼らが 回転運動を誘導する意味を理解していたと識別できるので重要なポイントとなります。

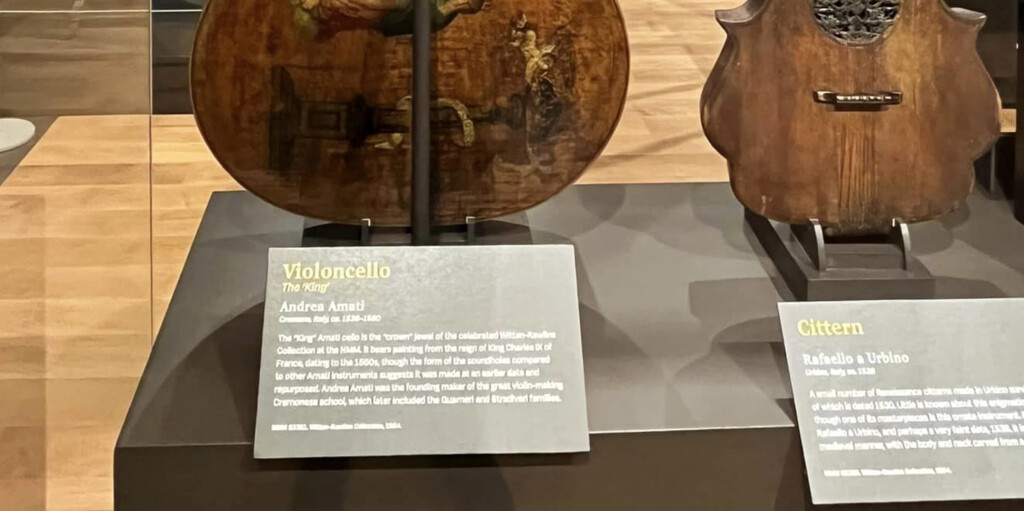

例えば、アンドレア・アマティ( ca.1505-1577 )の 有名なチェロで表板、裏板コーナーにはこのような加工がしてあります。

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Cello, “King Charles IX of France” 1550年頃

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Cello, “King Charles IX of France” 1550年頃

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Cello, “King Charles IX of France” 1550年頃

表板、裏板ともにコーナー・ブロックに接合されていますので このような加工が、4個のブロック先端部の剛性を調整したものとして観察すると共通性はすぐに見つかります。

私は これらの要素を”一定条件の出現率” として意識しながら検証を進めました。

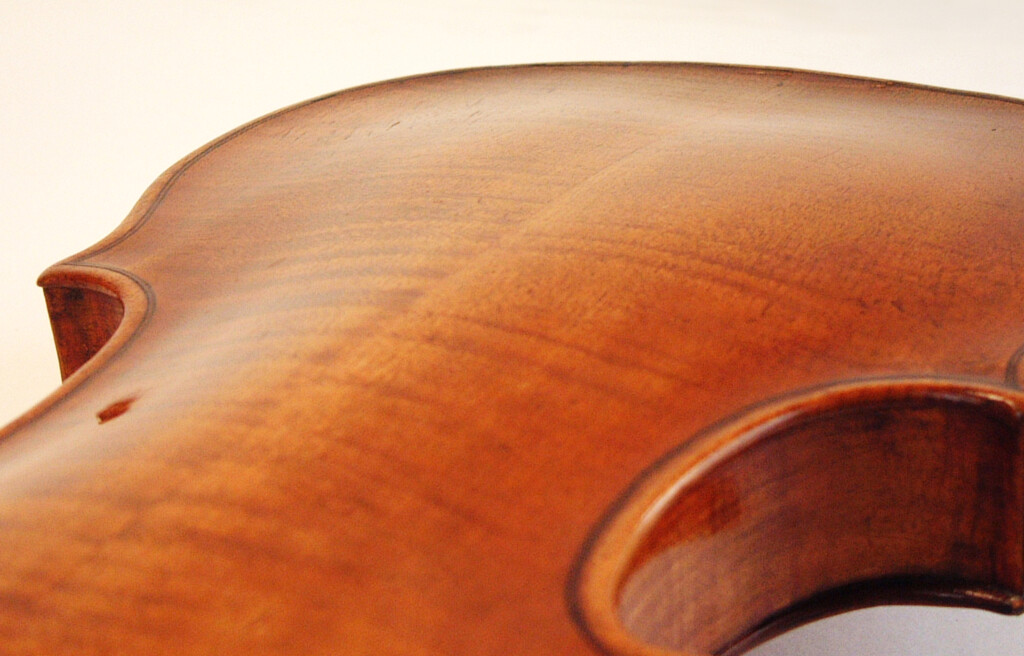

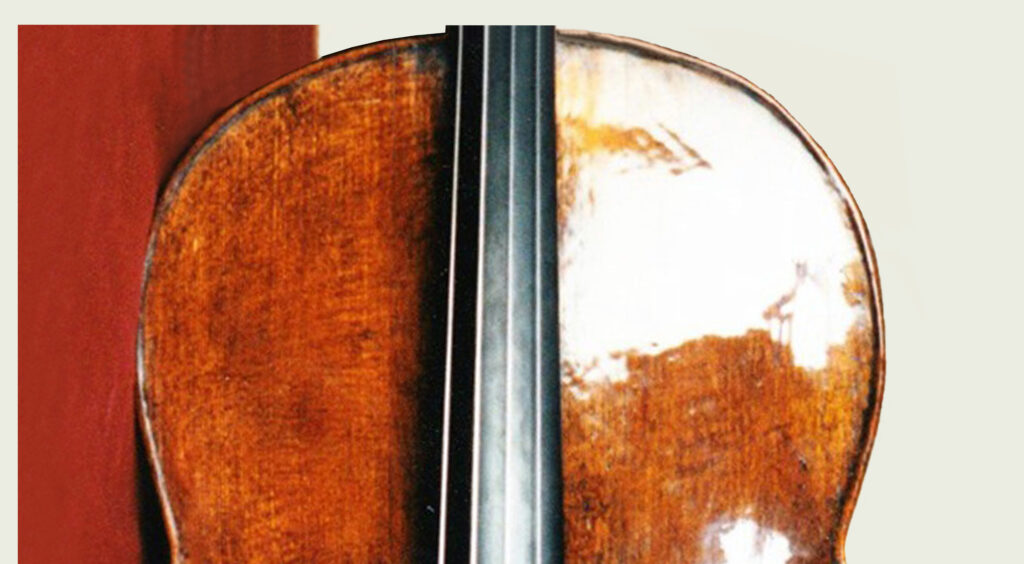

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Joachim” 1714 年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Joachim” 1714 年

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

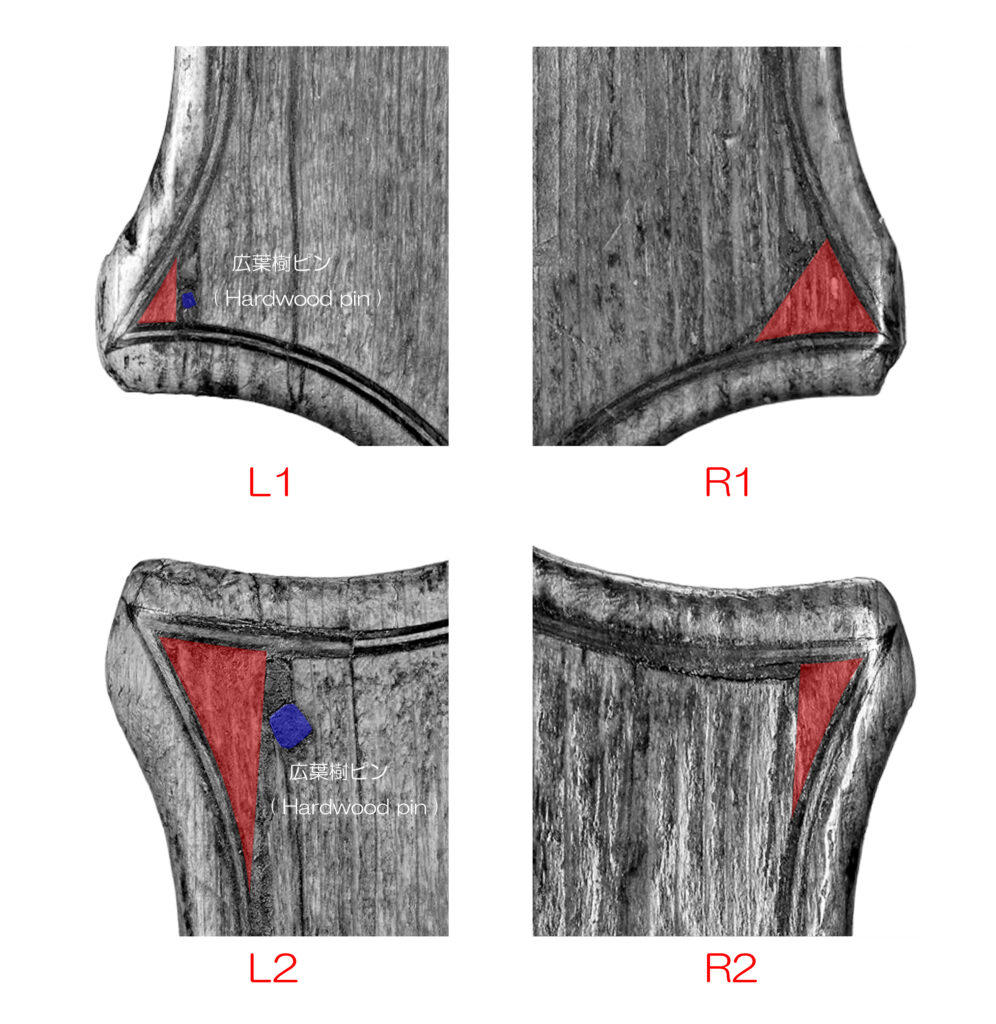

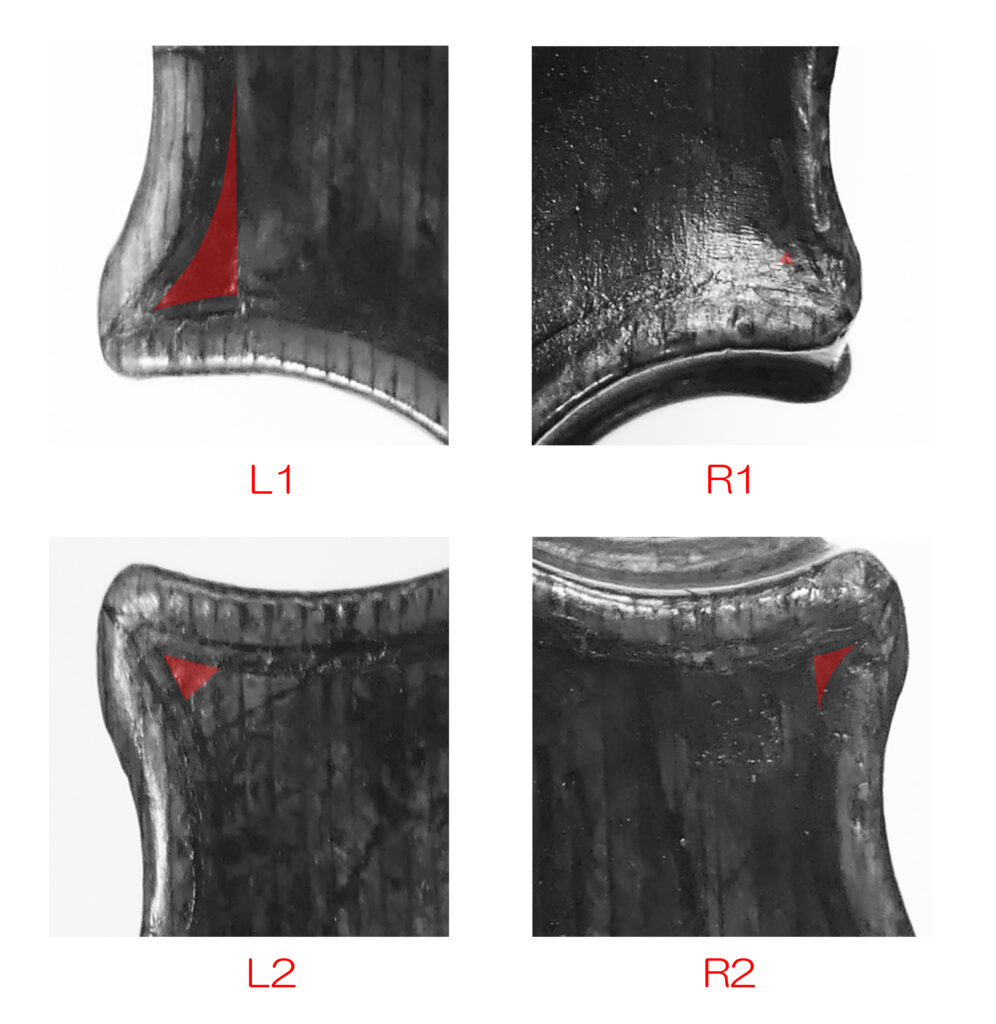

その結果、このように 接着されているコーナー先端に別の木片を埋め込んで、剛性において それぞれの先端の関係性を変えることで響胴のねじりがコントロールされた。と考えるようになりました。

detail of a back corner of a Golden Period Stradivari

detail of a back corner of a Golden Period Stradivari

これを裏板のコーナー先端位置で観察します。

Guarneri del Gesù Violin, “Plowden” 1735年

Guarneri del Gesù Violin, “Plowden” 1735年

すると、小さな木片が埋め込まれていたり三角形に欠損した穴状のものや ニカワなどで埋めてあるものなどが見つかります。

Francesco Stradivari corner and purfling with some black mastic

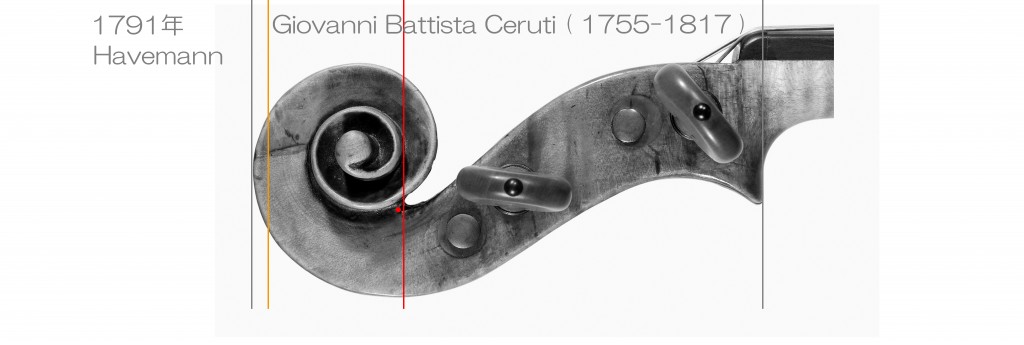

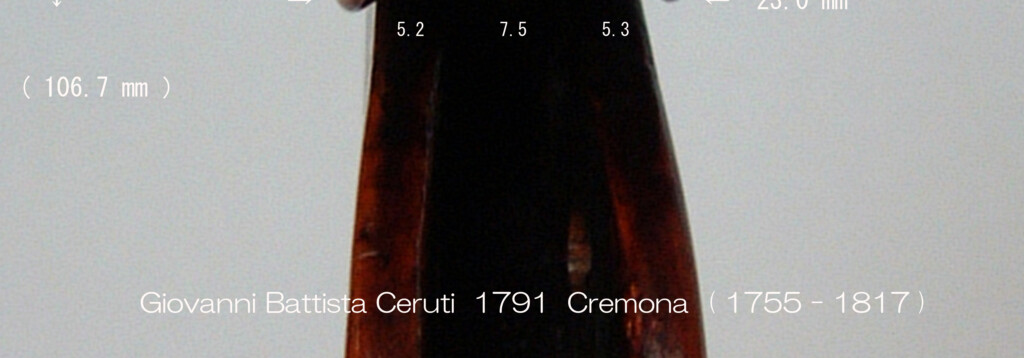

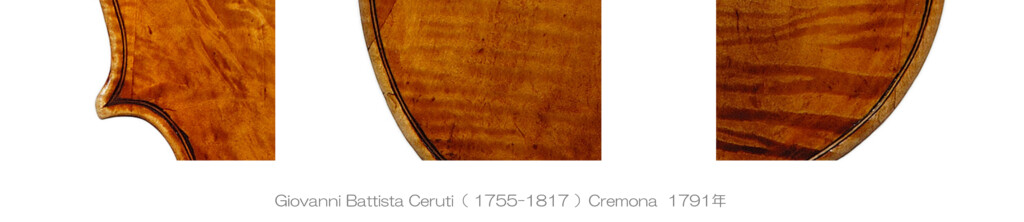

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) violin

Cremona “Wurlitzer collection-ex Havemann”1791年

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) violin

Cremona “Wurlitzer collection-ex Havemann”1791年

Antonio Stradivari Cello, “Marquis de Corberon” 1726年

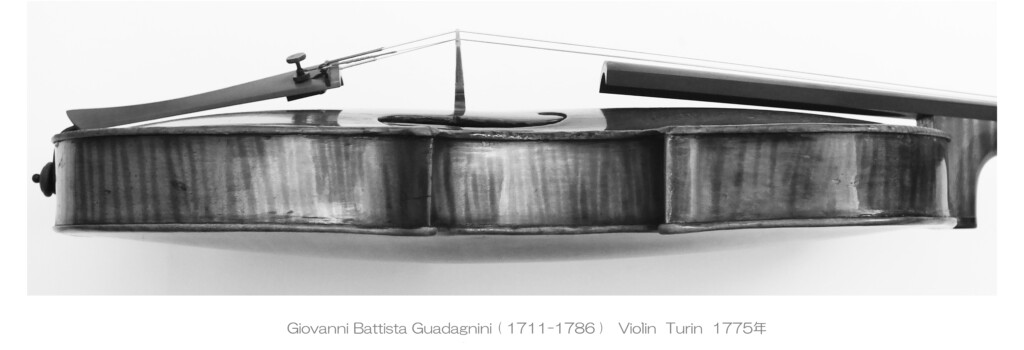

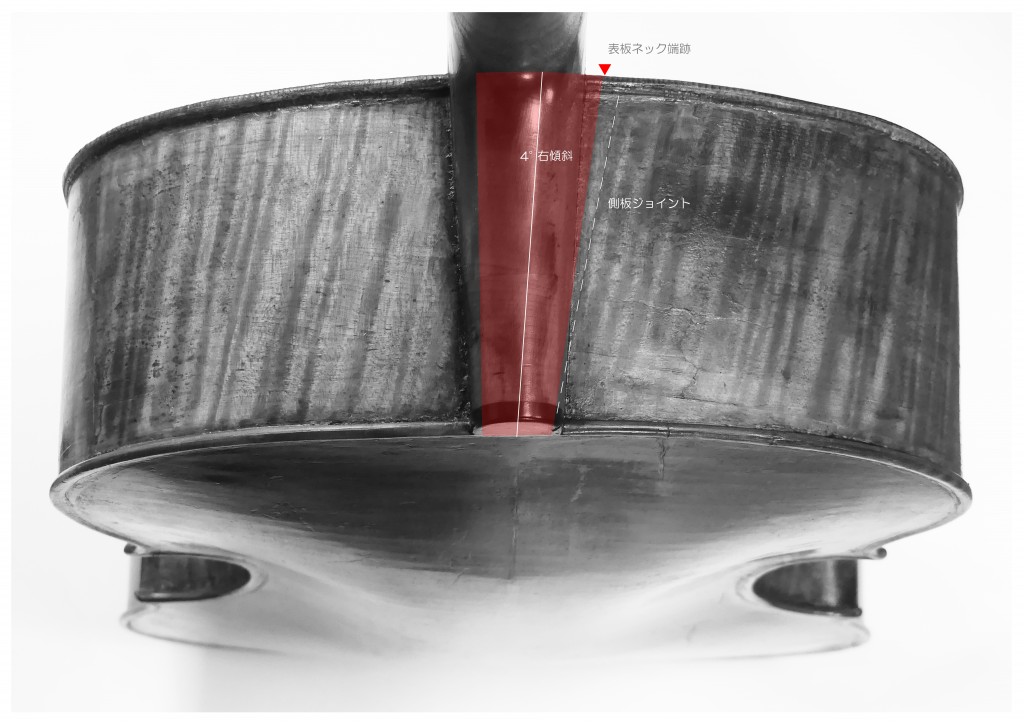

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” 1775年

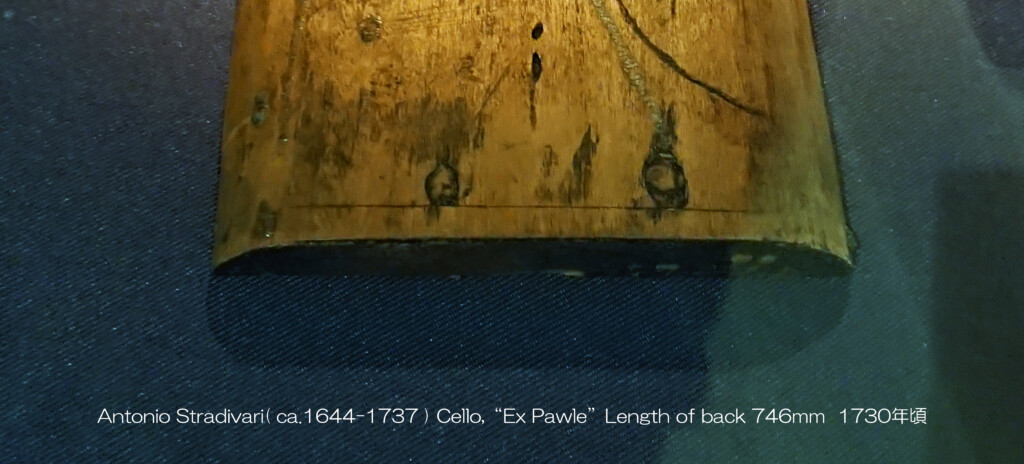

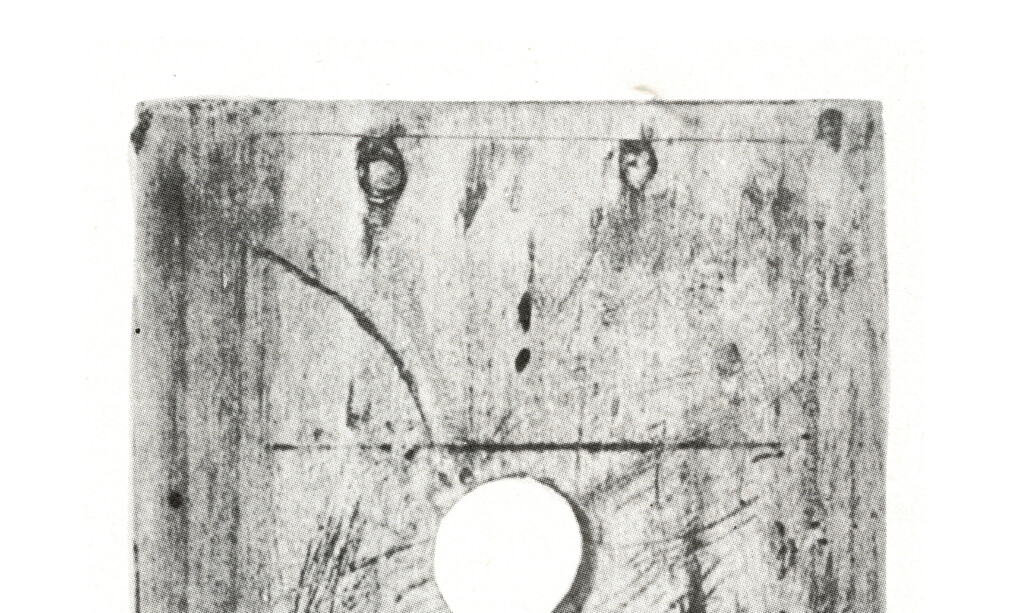

Antonio Stradivari Cello, Cremona 1730年頃

Antonio Stradivari Cello, Cremona 1730年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693 -1765 ) Violin, 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693 -1765 ) Violin, 1740年頃

Guarneri del Gesù Violin, “Canary Bird” Cremona 1743年頃

Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin, “Ex Sinzheimer” Turin 1773年頃

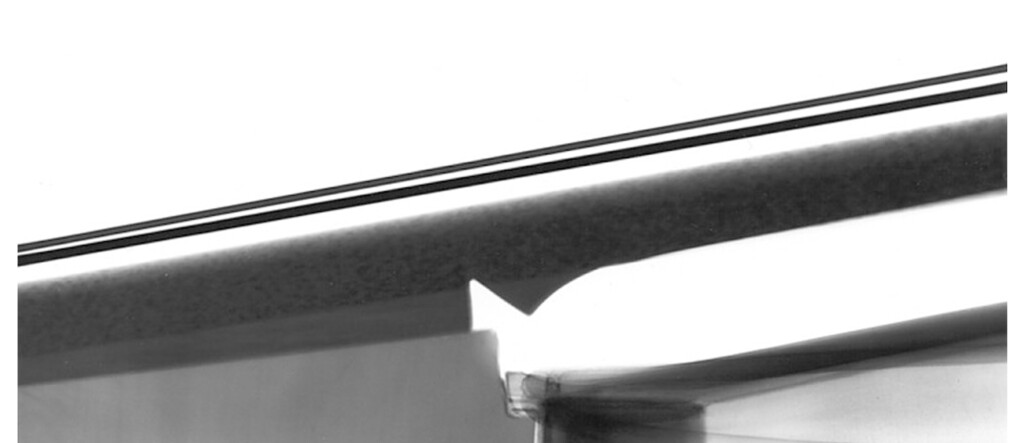

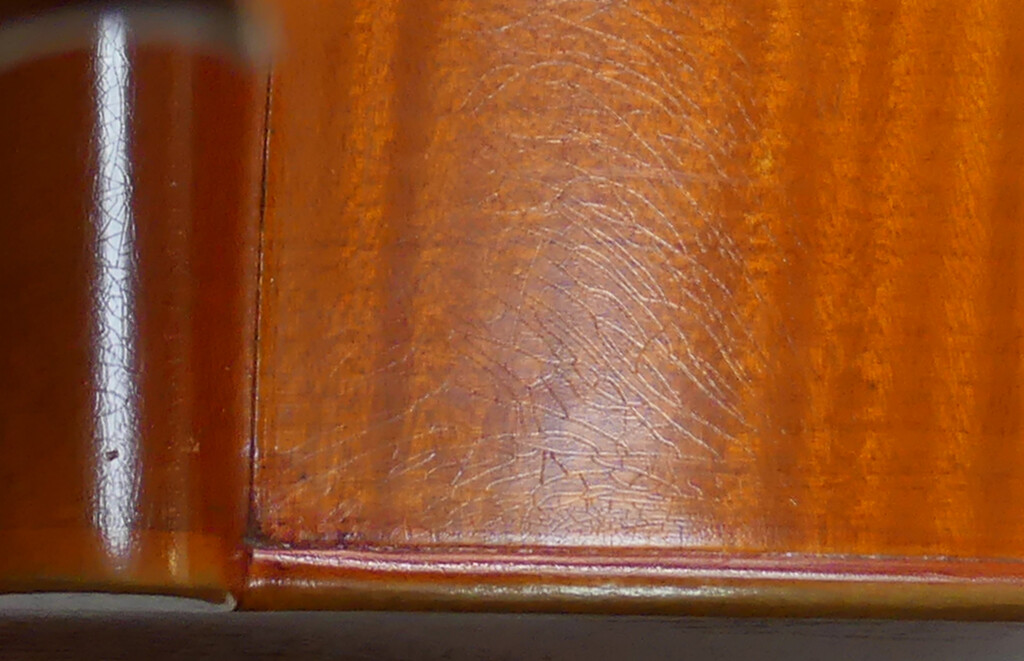

それから、”そもそも”ですが、ヴァイオリンやチェロの側板突端は このようにエッジがシャープではありません。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Provigny” 1716年

“The Tuscan” Stradivari Violin, 1690.

“The Tuscan” Stradivari Violin, 1690.

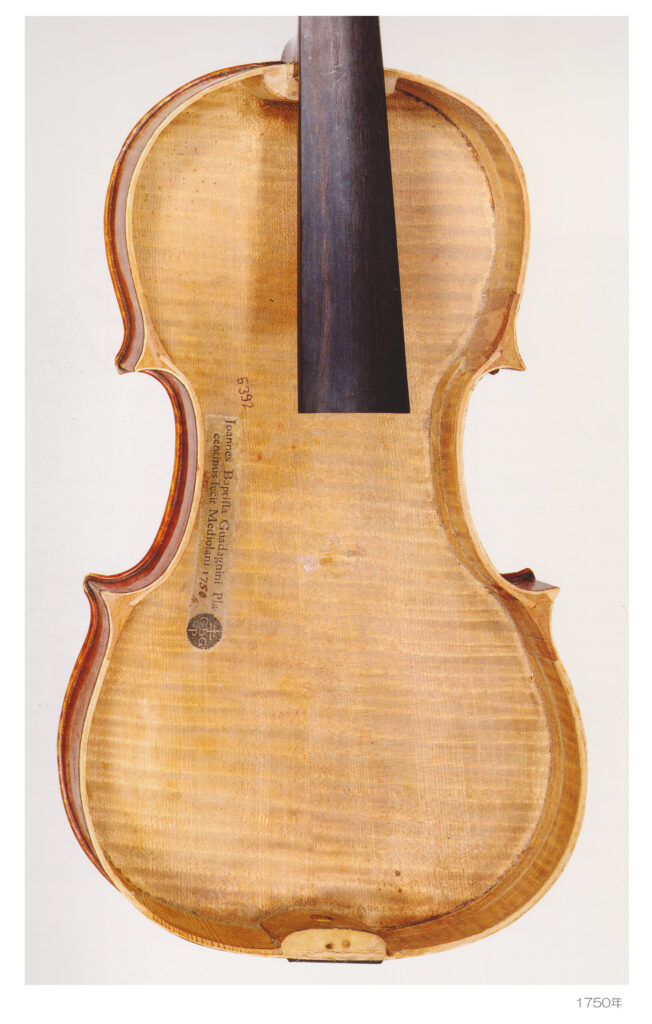

Guadagnini Giovanni Battista Violin, Piacenza period 1738~1749年頃

Guadagnini Giovanni Battista Violin, Piacenza period 1738~1749年頃

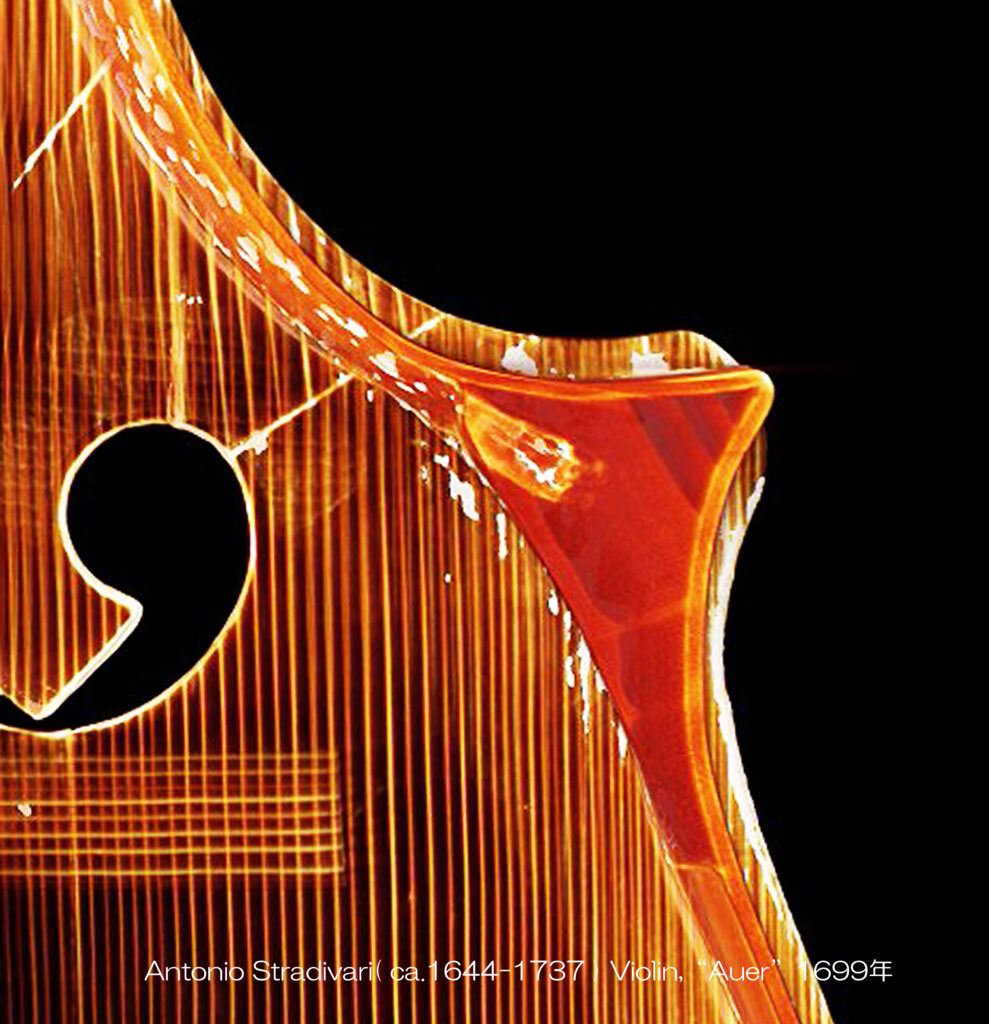

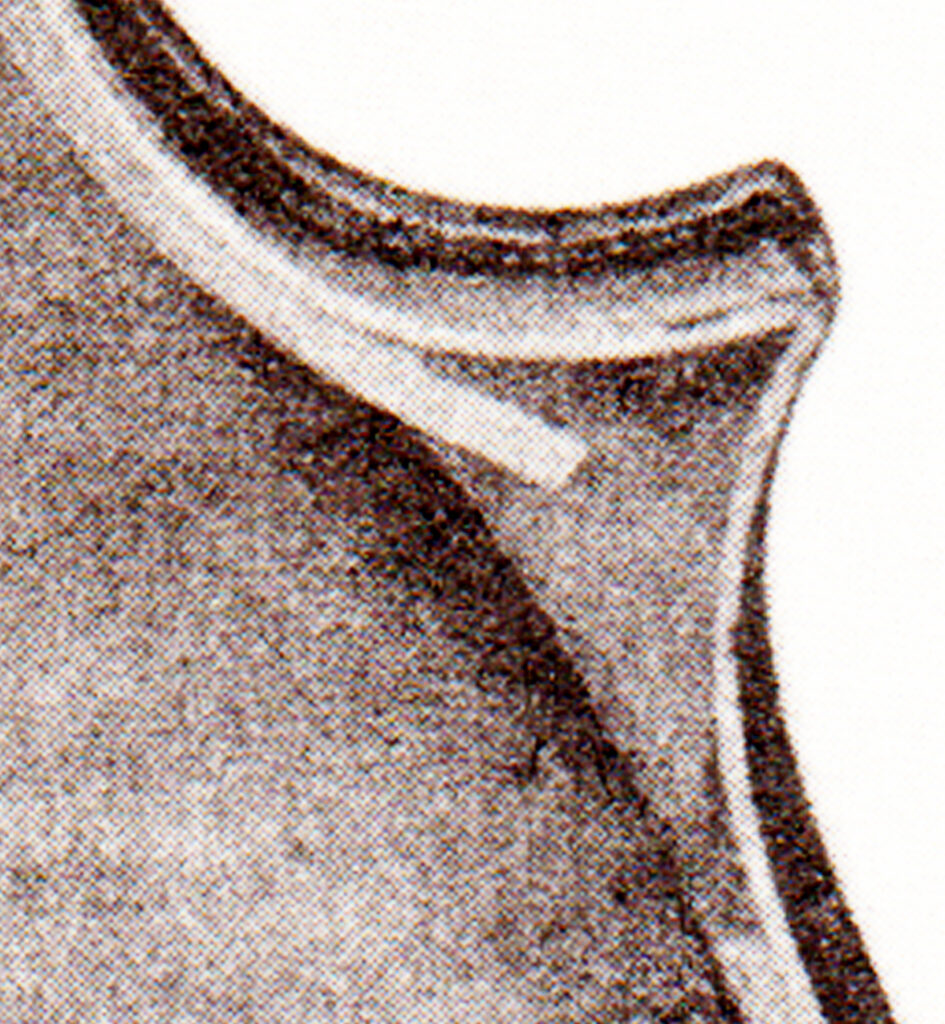

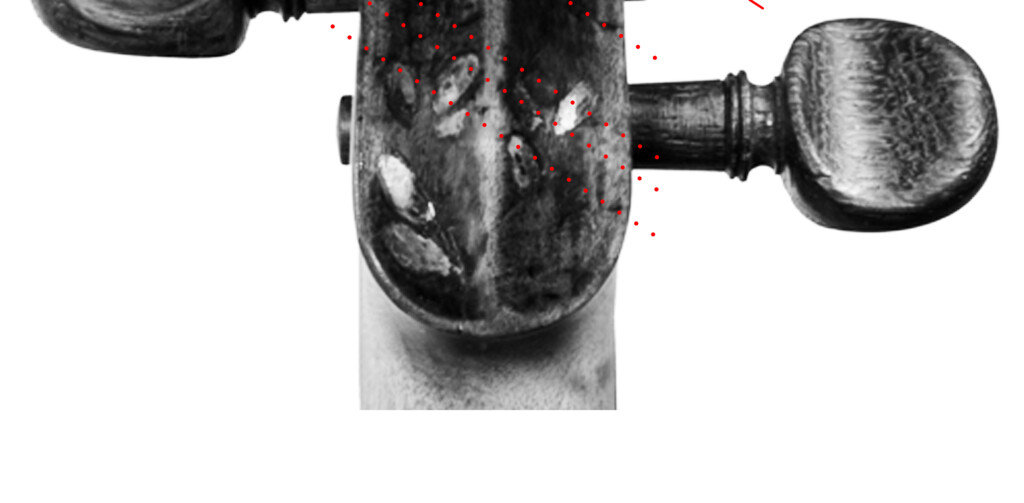

現代では インターネットで検索すれば、下の Antonio Stradivari Violin, “Auer” 1699年を CT-scanで撮影したものなどを容易く確認できますので、ヴァイオリンやチェロの側板突端のエッジに丸みを持たせてあったことに異論はないと思います。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Rode” 1715年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Rode” 1715年

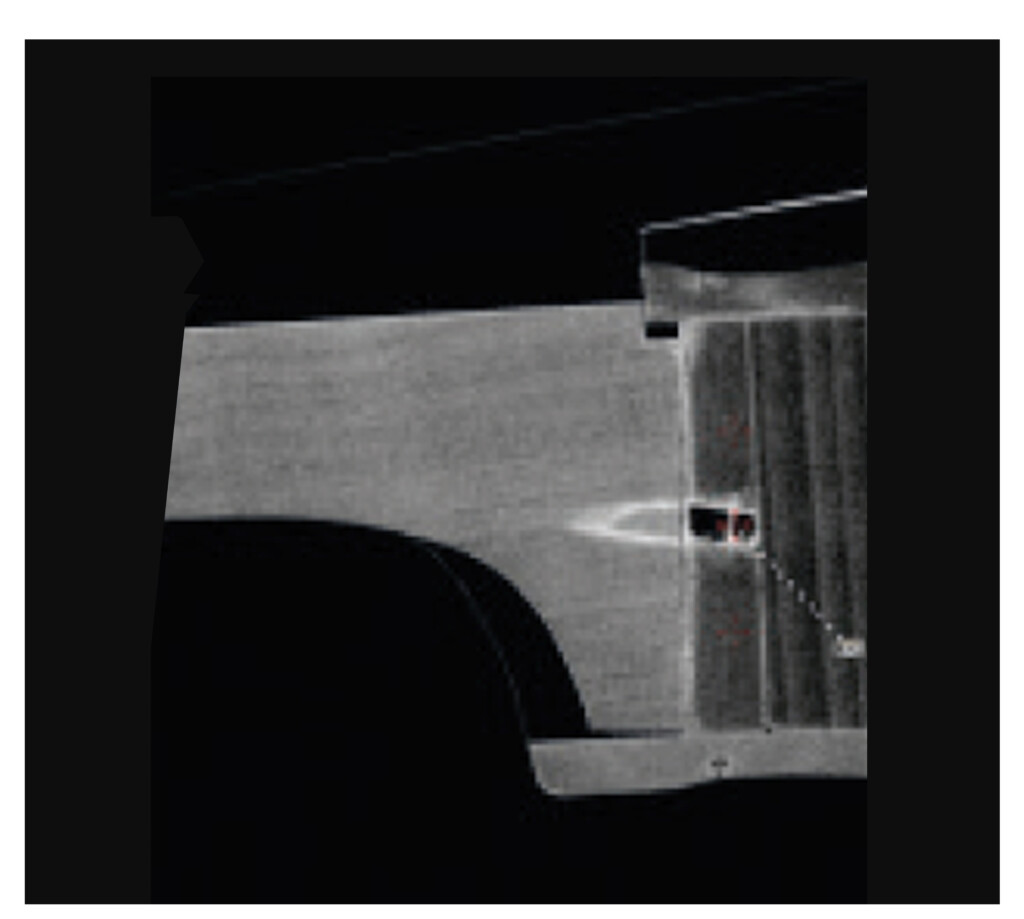

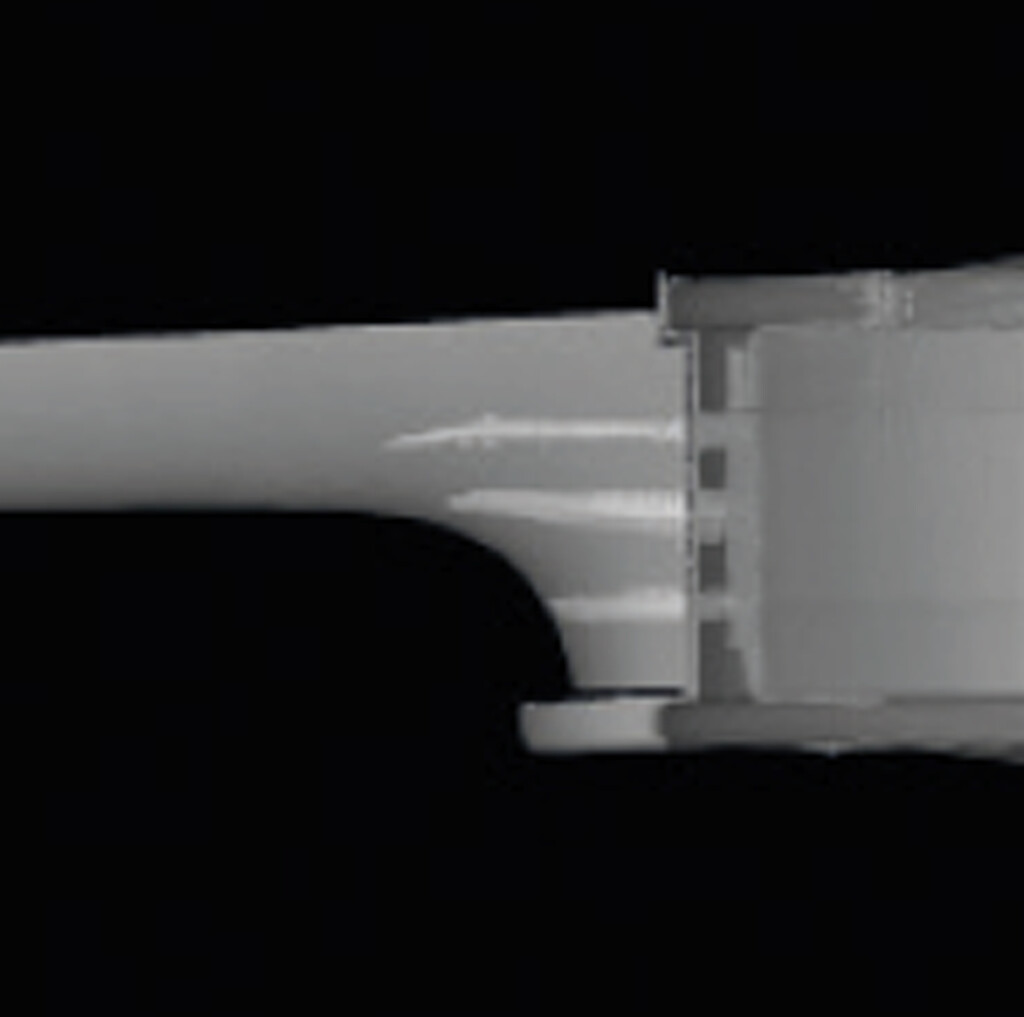

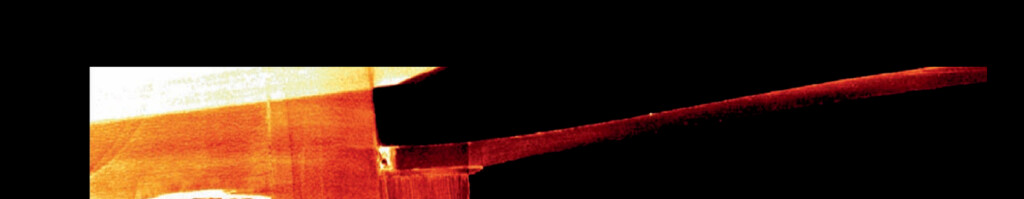

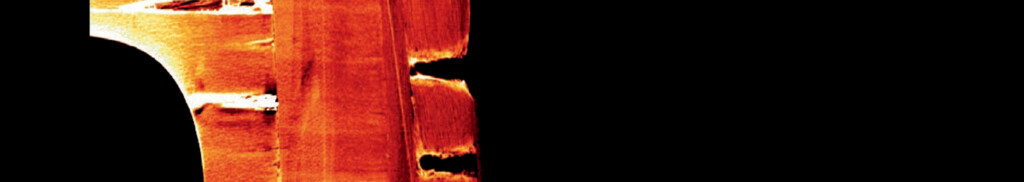

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Auer” 1699年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Auer” 1699年

そして ここに、ポプラ材で製作された4個のコーナーブロック先端部に剛性差をつけた決定的な証拠が認められるのです。

この条件設定は 模倣実験はそれほど難しくありませんので、皆さんにもお奨めしたいと思っています。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Auer” 1699年

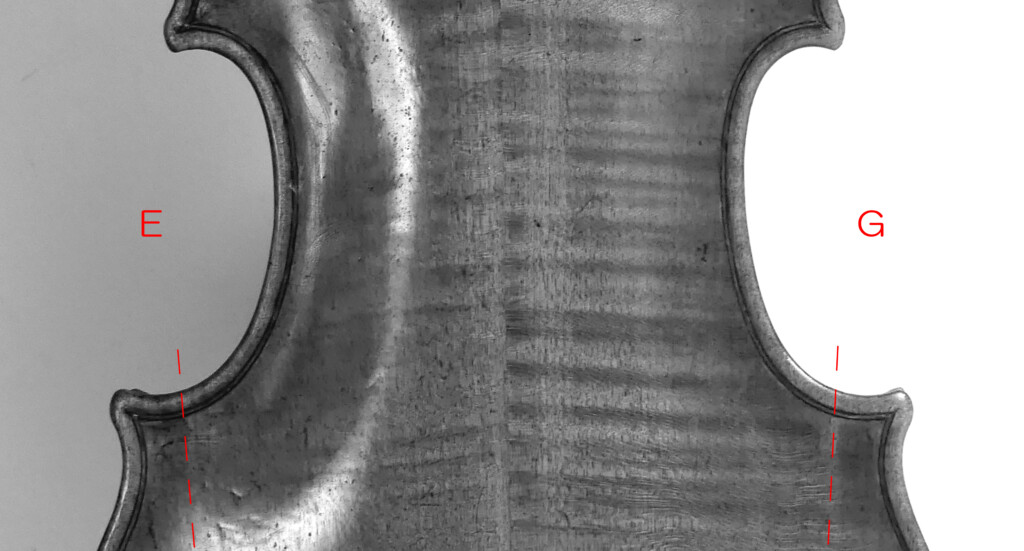

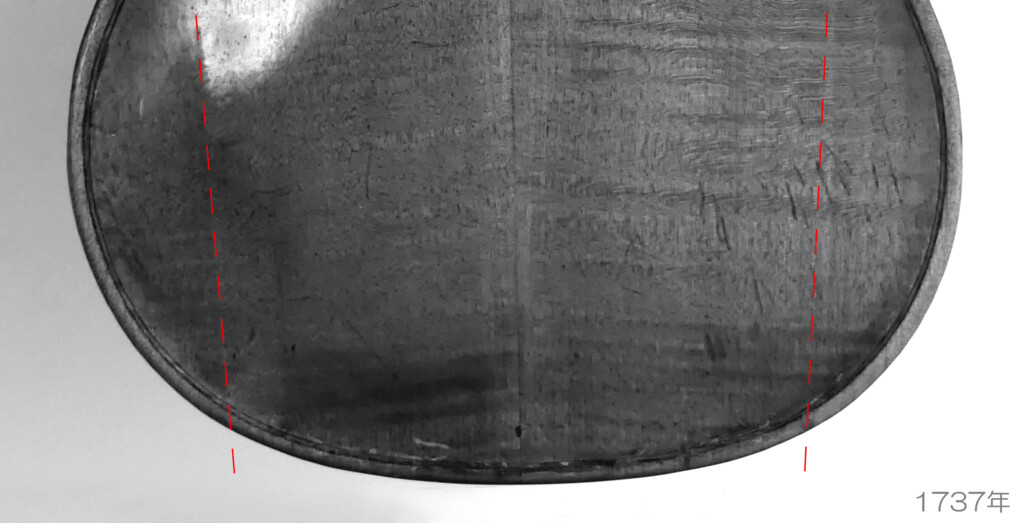

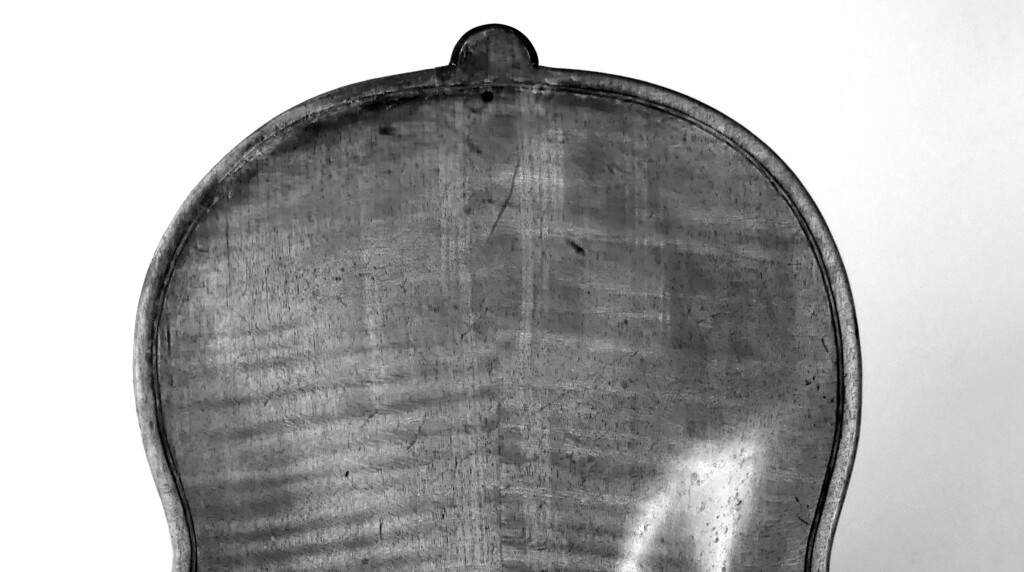

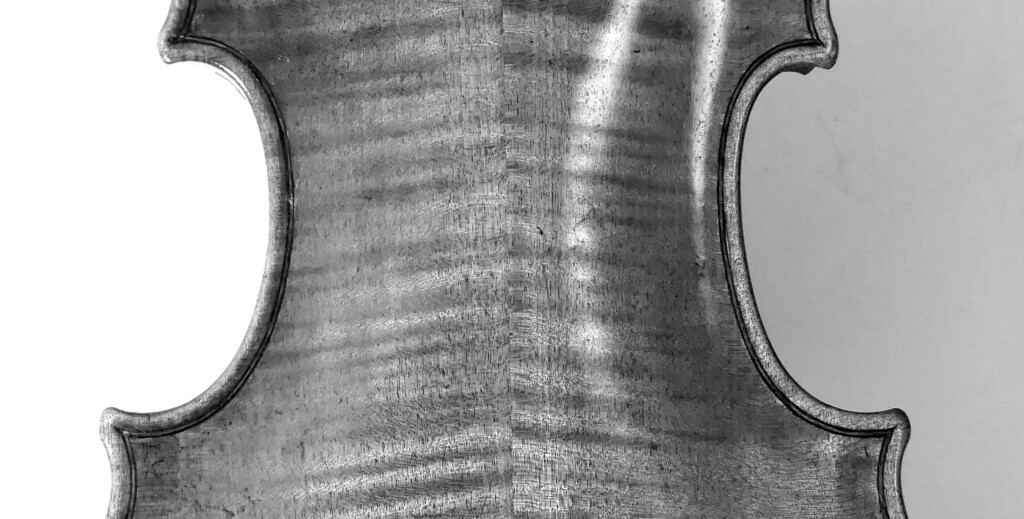

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Auer” 1699年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Carlo Antonio Testore ( 1693 -1765 ) Violin, 1740年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Rode” 1715年

GIOVANNI BATTISTA GUADAGNINI Violin, “Ex Antonievitch” 1749年

1749年製と 1750年製のガダニーニの共通する要素は、これらコーナーの状況が 修理痕跡でないことを示しています。

Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin, “Kubelik” Milan 1750年

Nicola Albani Cello, worked at Mantua and Milan 1753~1776年

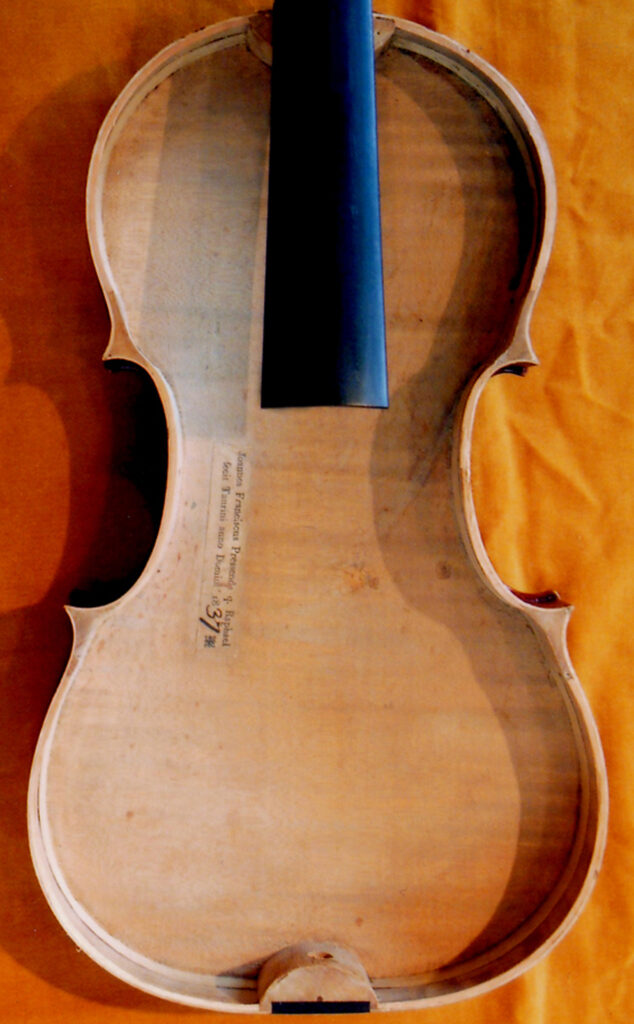

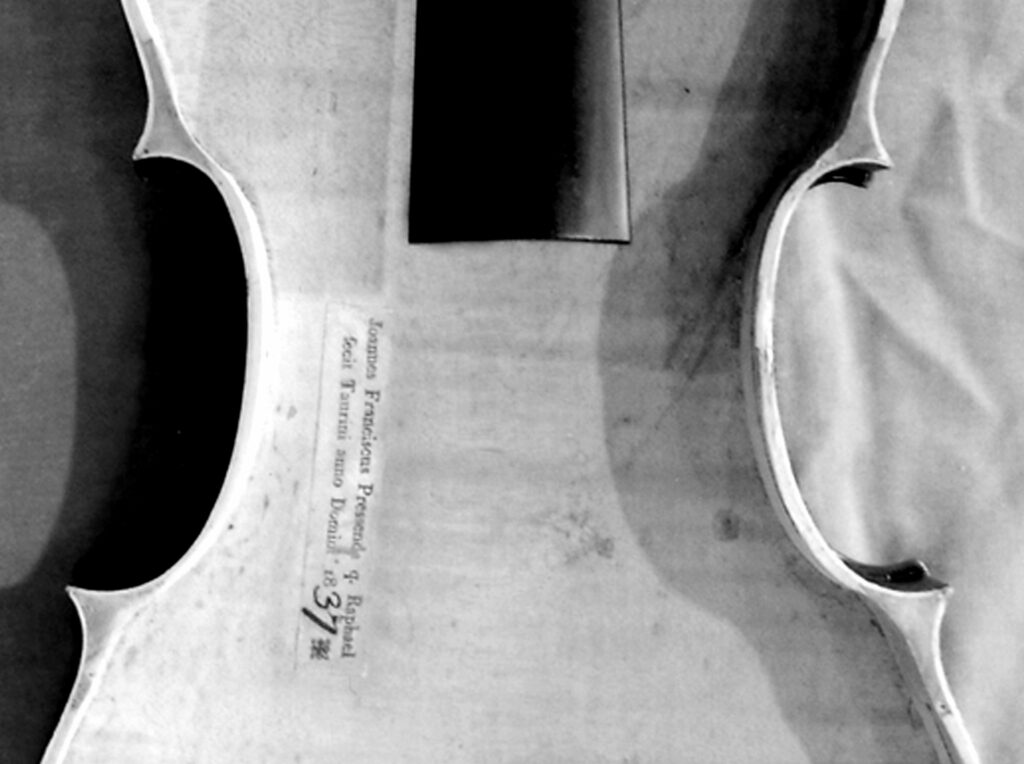

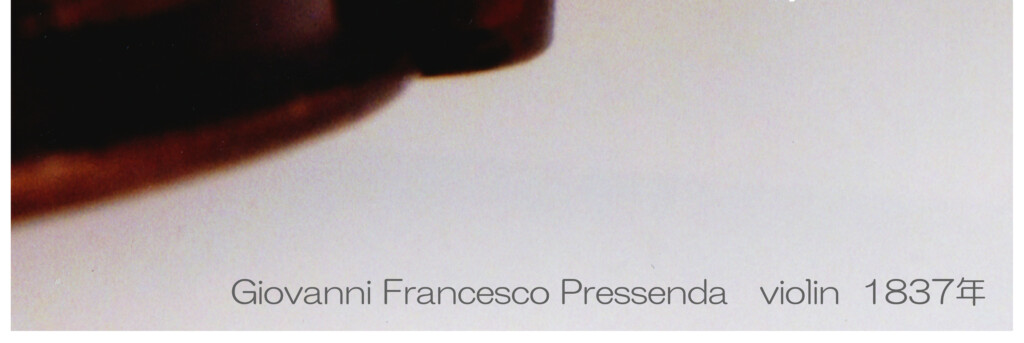

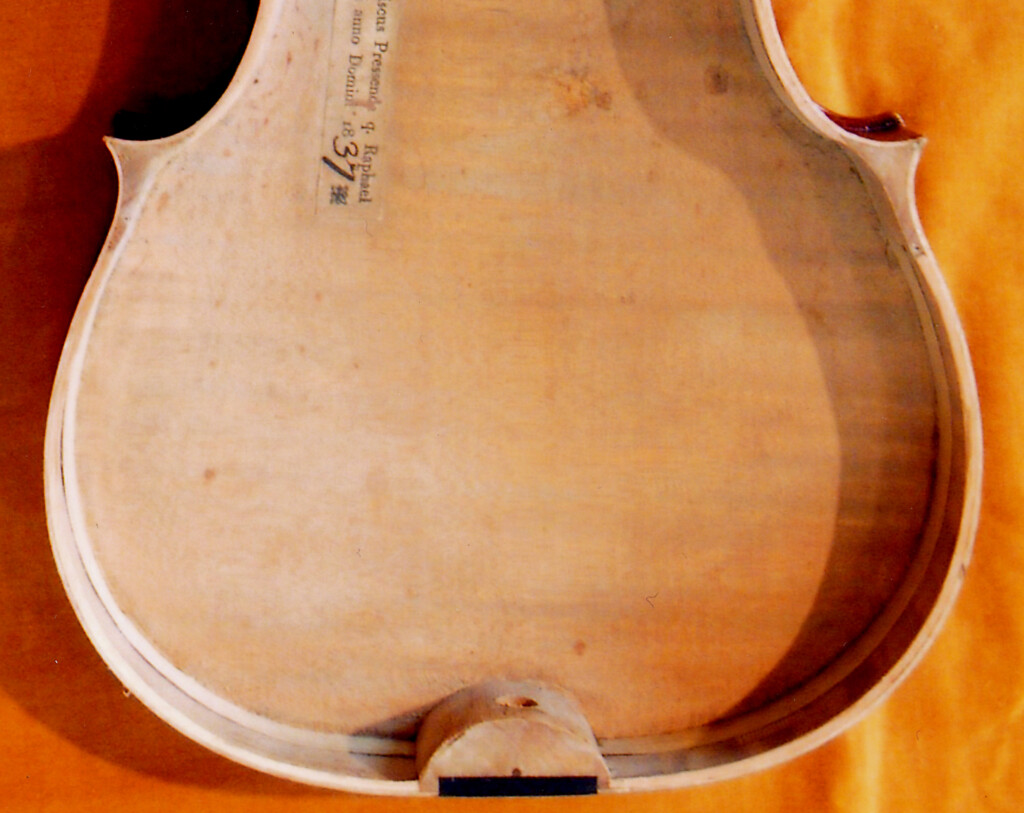

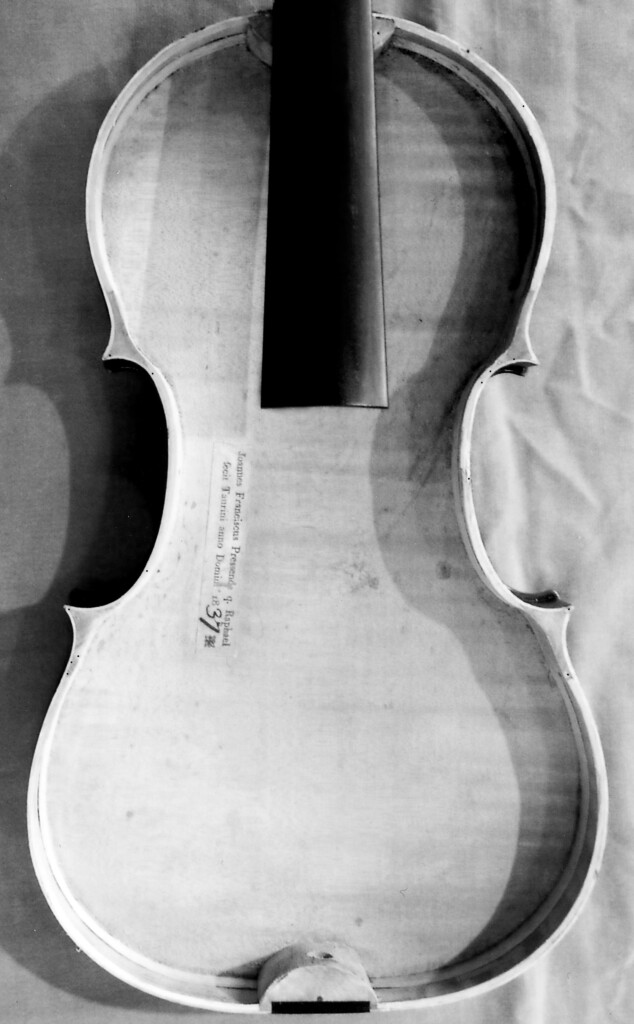

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

J.B. Vuillaume Violin, 1862年

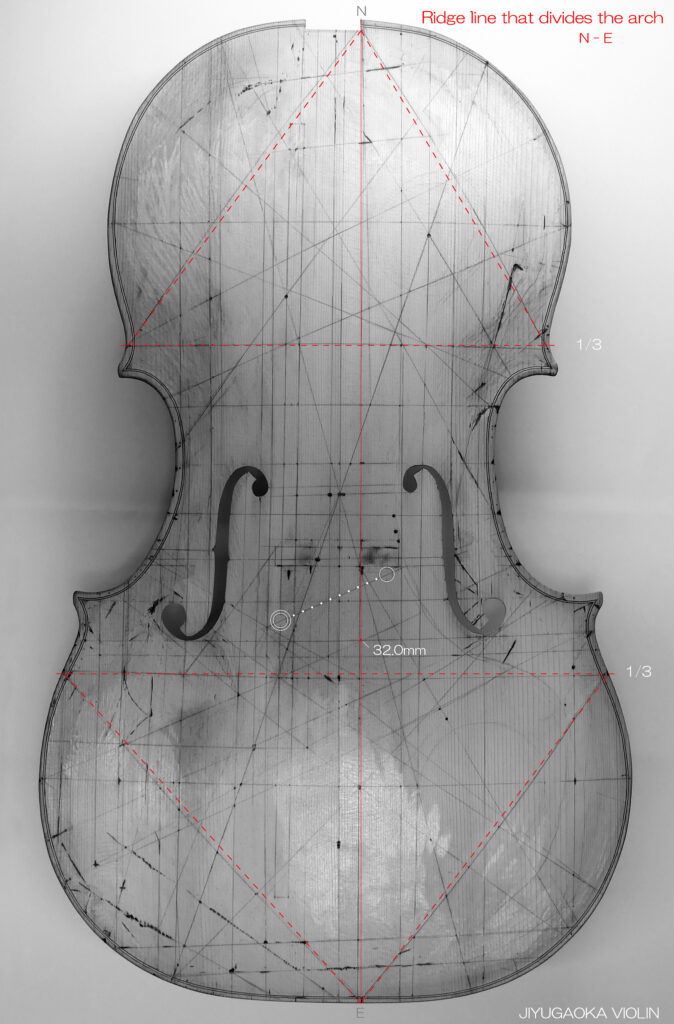

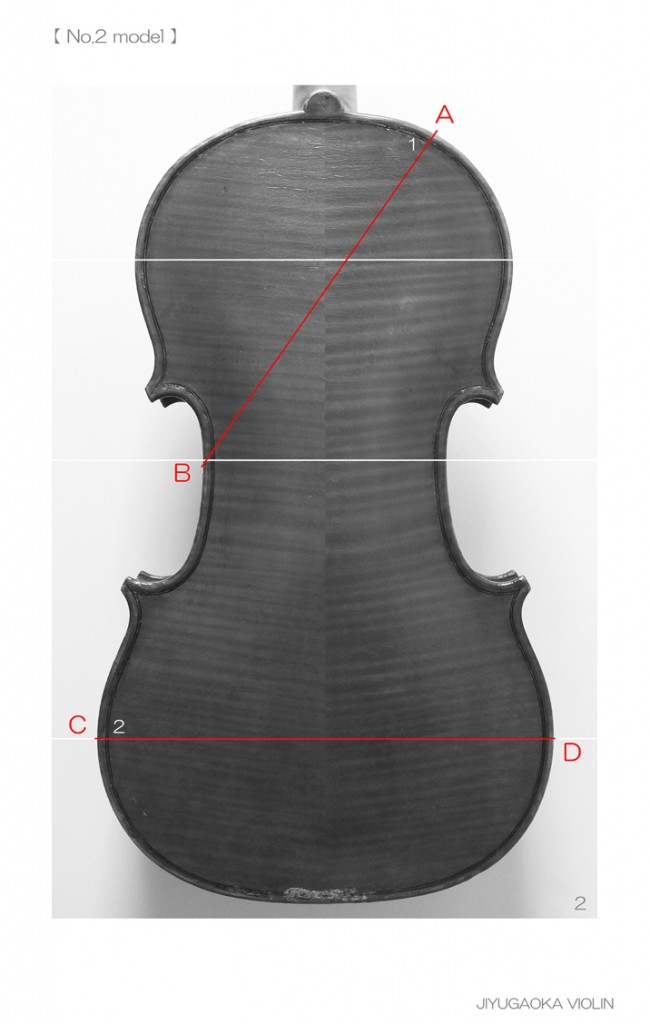

その積み重ねがあると、下のストラディヴァリG型枠の “P“としたピン・マークは、胴長の1/2を示しているとの判断も容易ですし、同心円の中心”C”は 表板の節部中央と考えることができます。

Antonio Stradivar( ca.1644-1737 ), “Violin Mold” + Violin, “San Lorenzo” 1718年

また、下の型紙に示された 同心円の中央点は 魂柱の中心と並列していることから、裏板の中央ゾーンの中心を示していることが思い浮かびます。

おかげ様で 私は これらの試みにより、響胴において この両者の中心点を結んだ軸で “ねじり”が生じているとイメージが出来るようになりました。

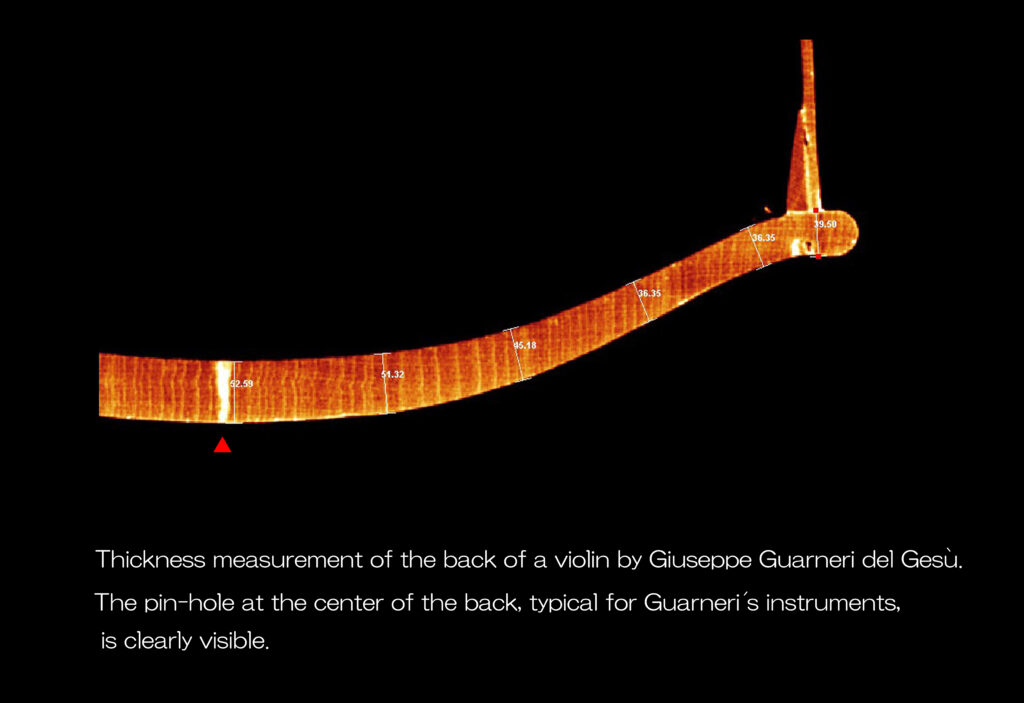

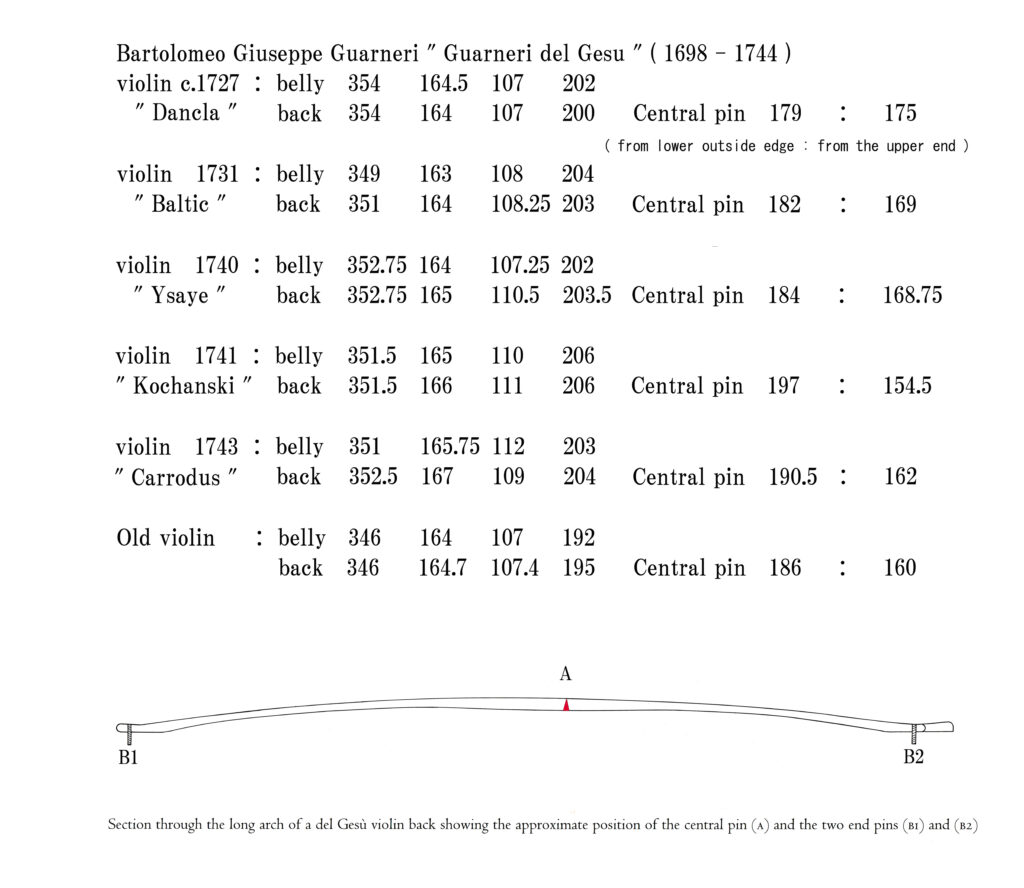

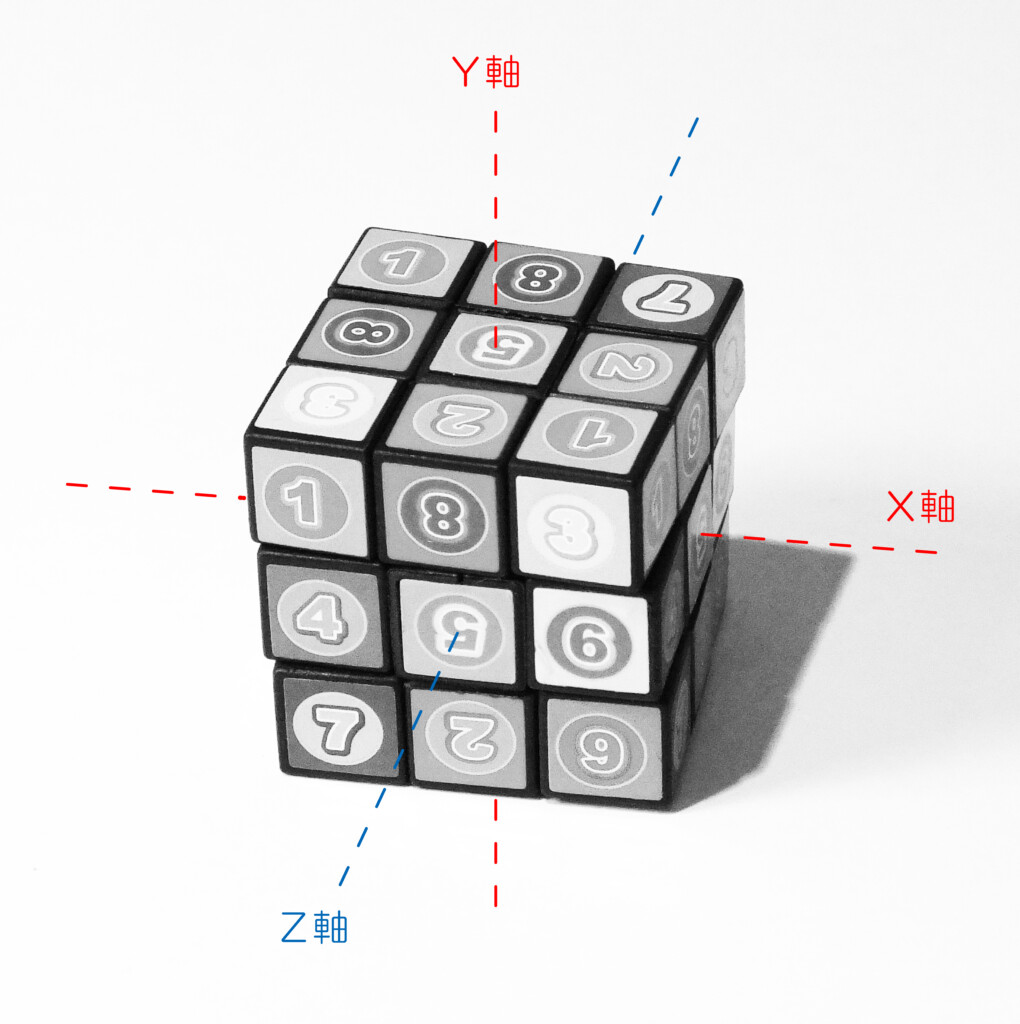

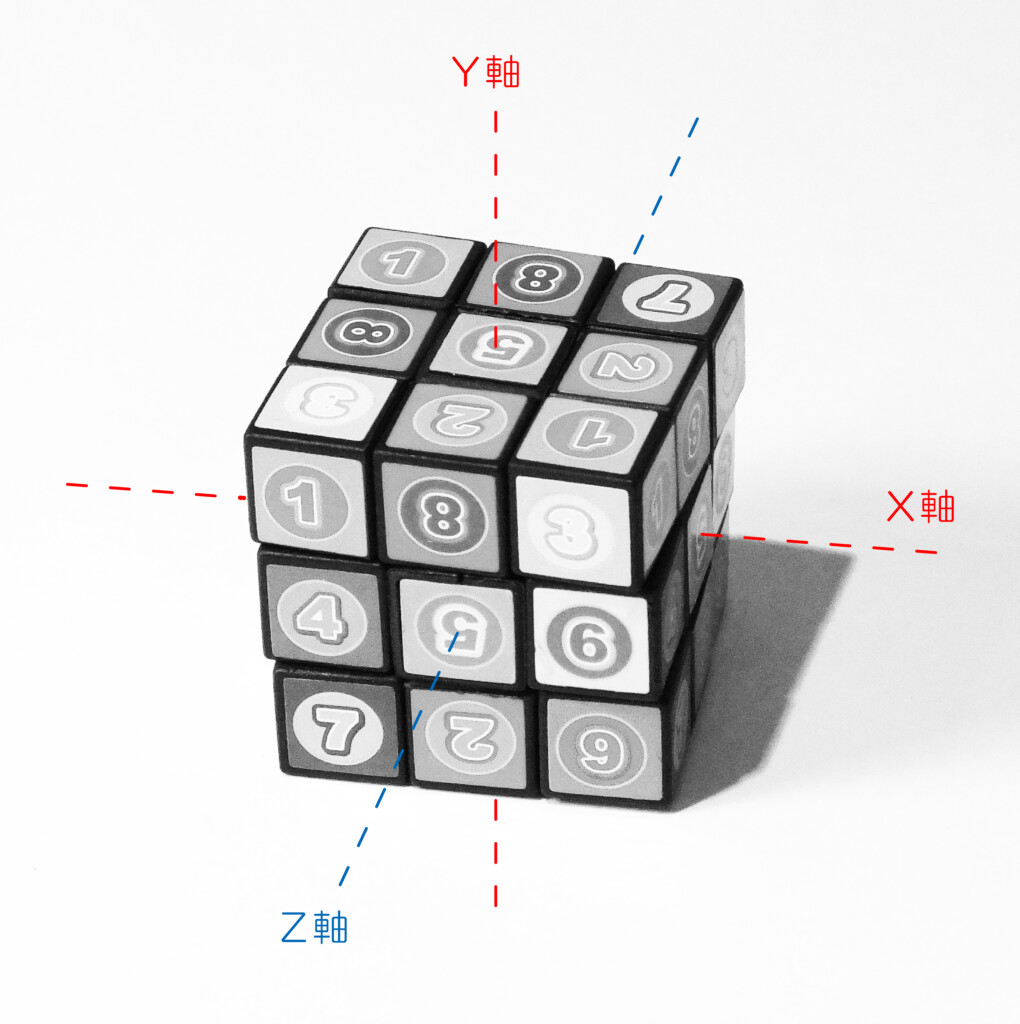

これは、ガルネリウスや アマティ、シュタイナー達が 表板や裏板に埋め込んだ木片ピンを観察すると、響胴の中に想定された”構想中心点”が直交座標系の x軸、y軸、z軸の回転中心として示されてされていると考えられるからです。

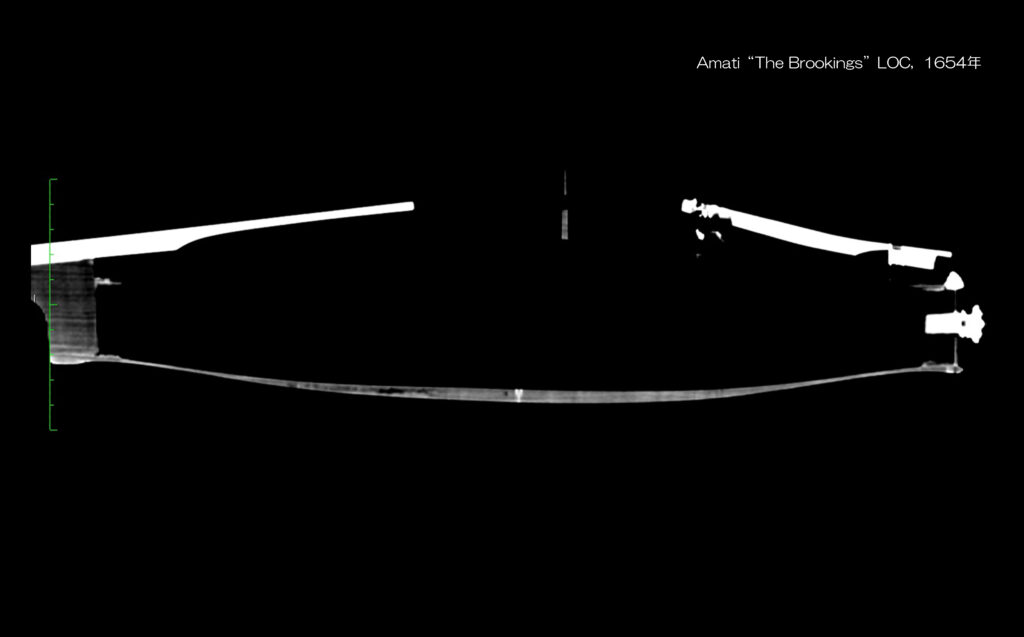

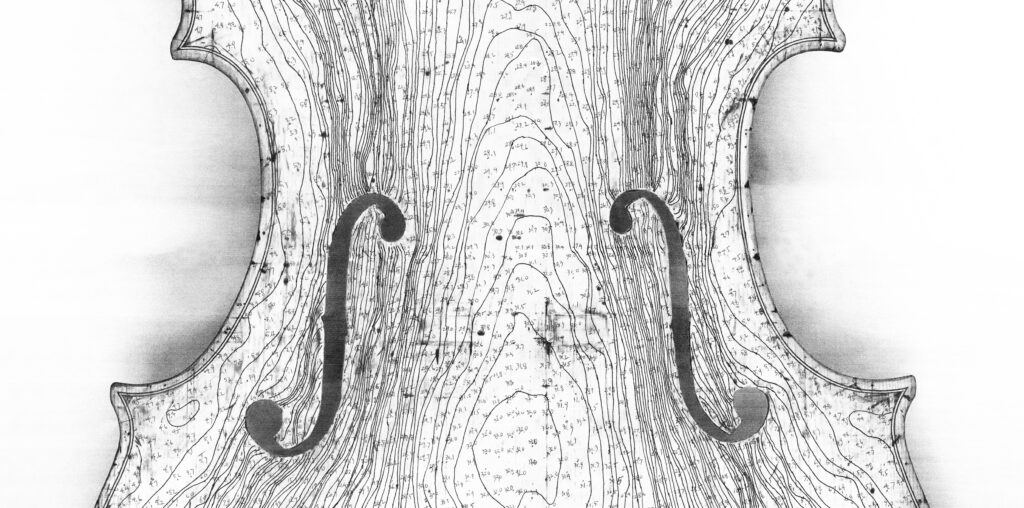

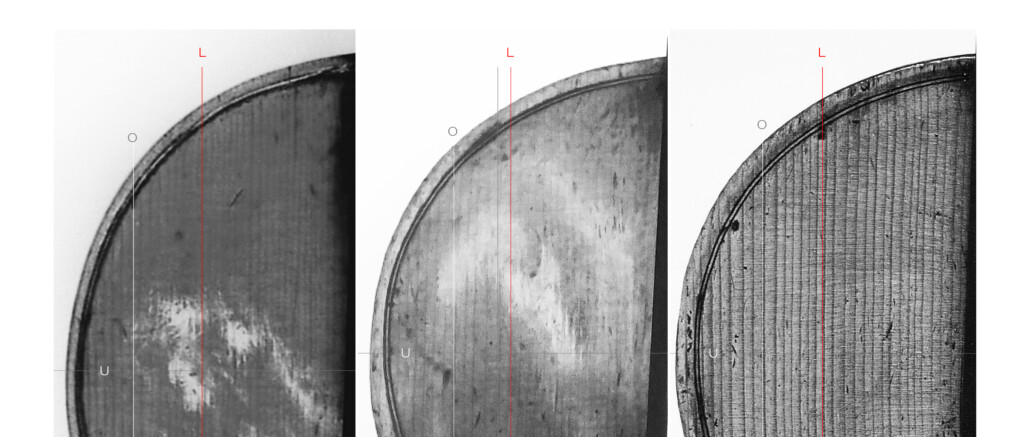

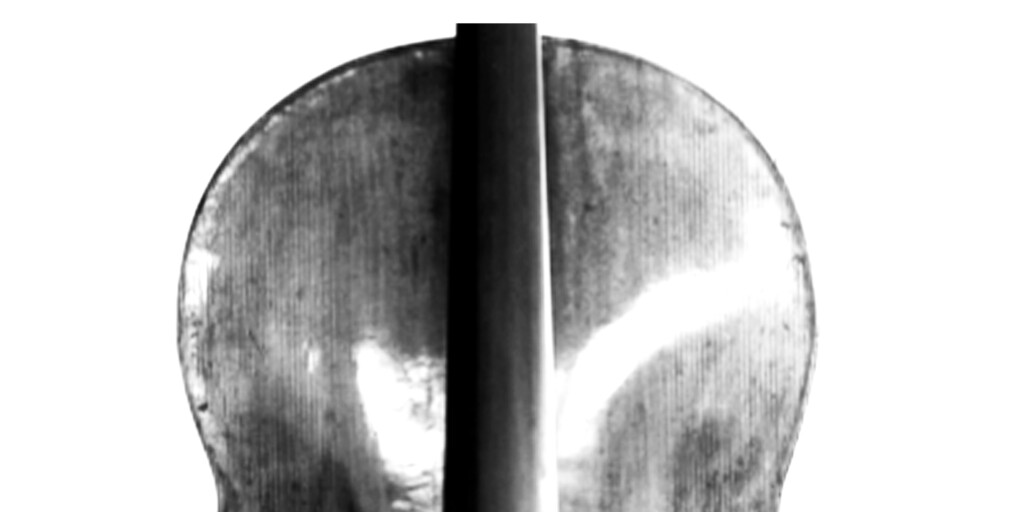

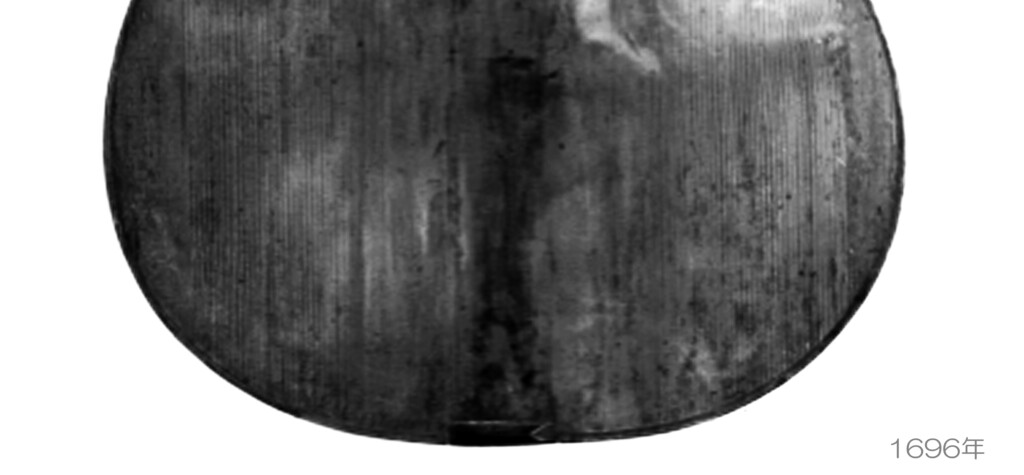

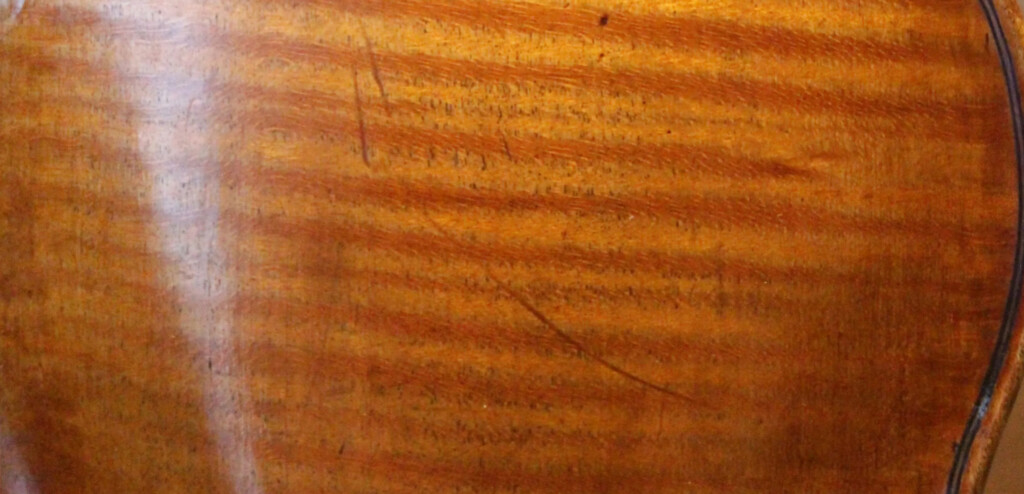

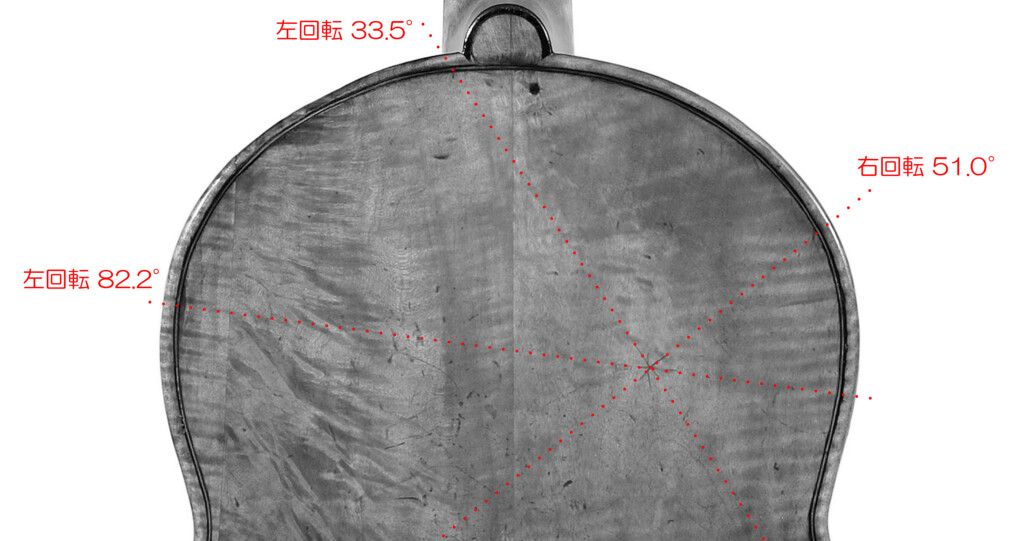

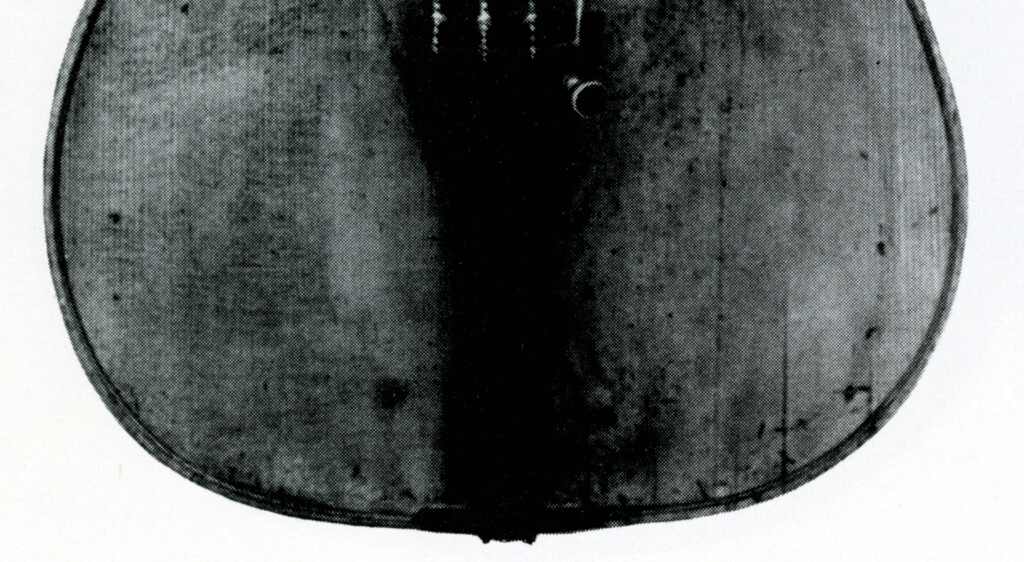

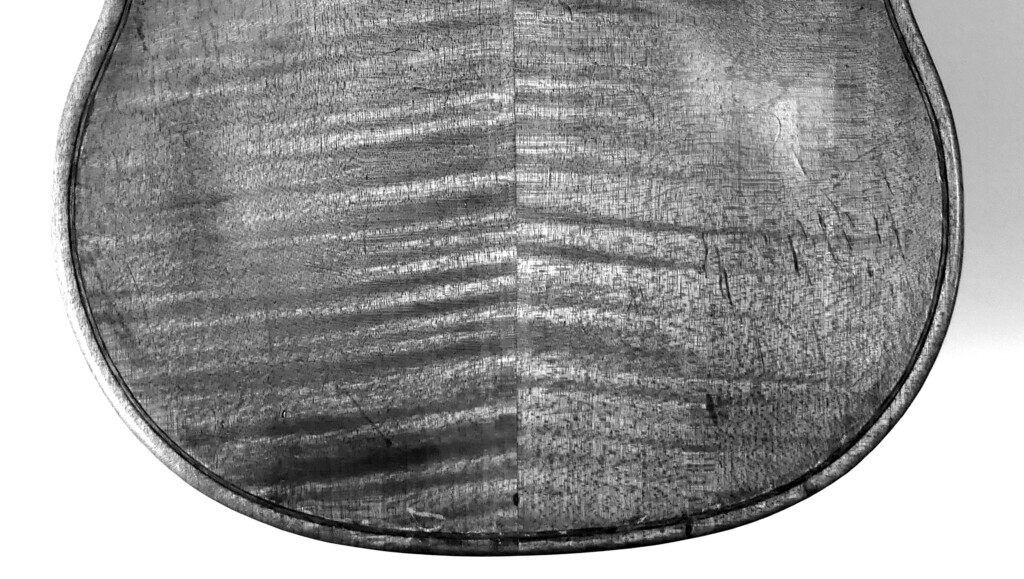

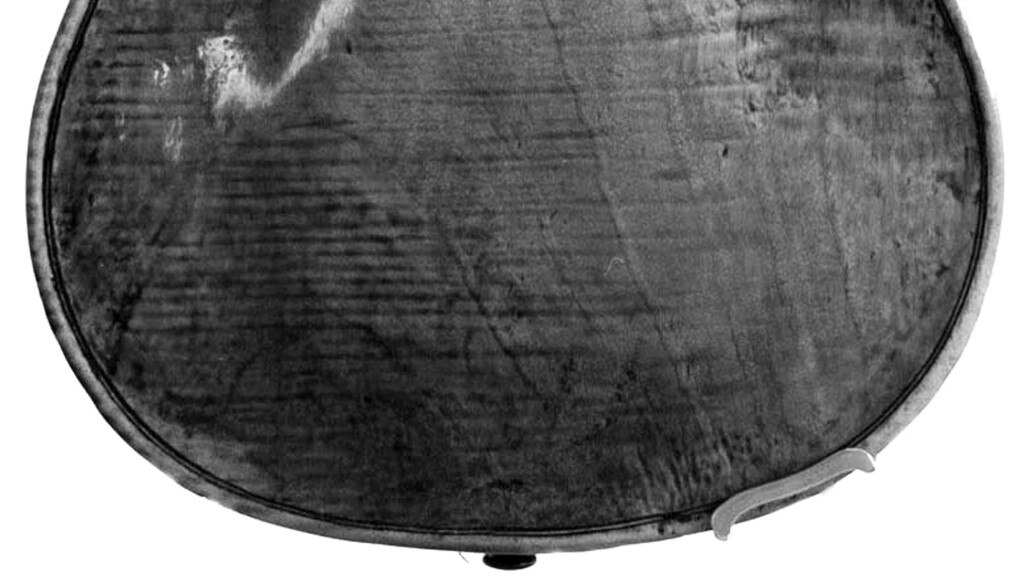

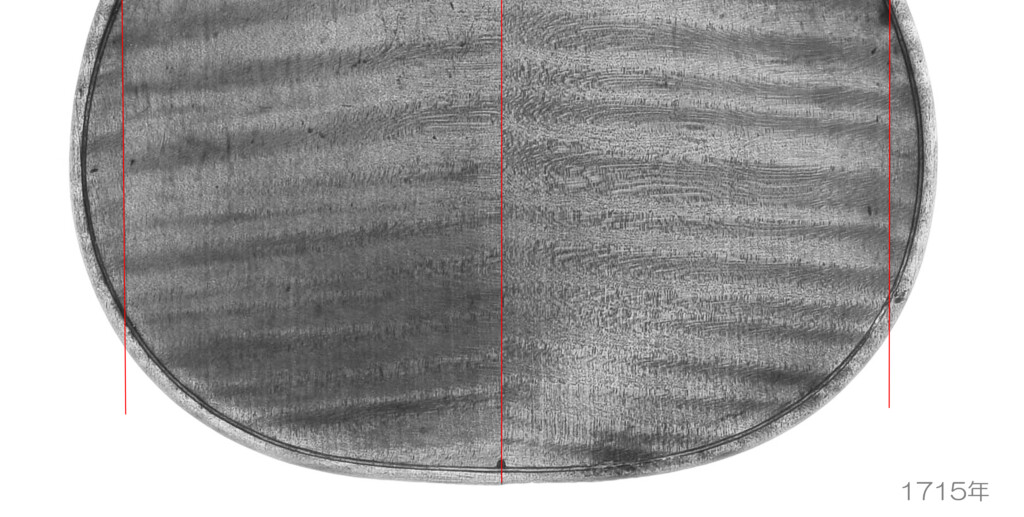

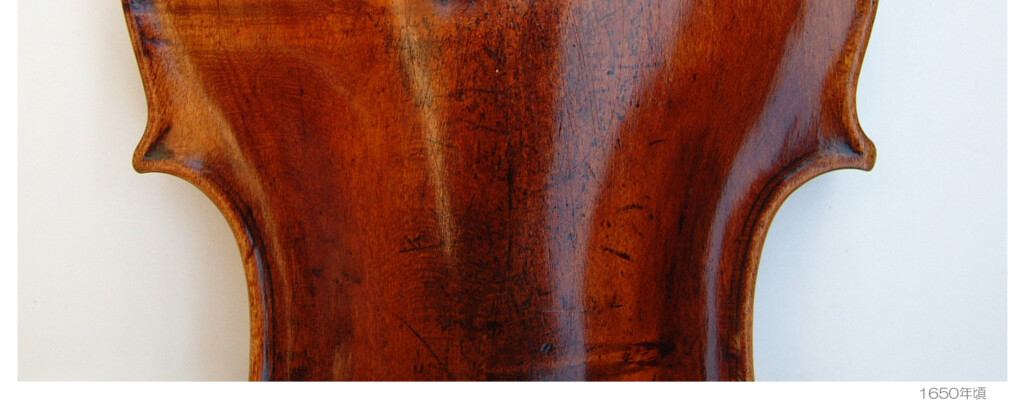

また、下画像のように オールド弦楽器で 膨らみのピークがどこにあるのかを調べてみると、表板に関してはこれでは判然としませんが、裏板のアーチ頂点は 魂柱の位置を 暗示していると思われます。ささやかですが、このような状況証拠も沢山あるからです。

私は、『オールド弦楽器では、基本として”対”である関係の設定において 重さや、長さ、力のモーメントなどを調和させることで “振動”がつかの間の時間だけ多く保存され、それにより共鳴現象( レゾナンス )が増大するという原理が、高度なリレーション設計で達成されている。』と考えています。

そのカギとなるのが 共鳴部のゆるみを生み出す“ねじり条件”ではないでしょうか。

それを響胴に関して単純なイメージで表現すれば、 F字孔に挟まれた 響胴の表板駒部の”小さい節”と 裏板の中央にある”大きな節”が、腹となるゾーンをねじり緩める機構の性能設定と、私は捉えています。

ですから、製作時には 下記の事柄を留意します。

① 節と腹の設定と”対”とされた部位間における重さの比率

② 回転運動の半径と長さの比率

③ 直交座標系( デカルト座標系 )で 表現すれば x軸、y軸、z軸それぞれの回転中心の明確化 ( 理想はピン固定に近いイメージ )によるエネルギー消耗の最少化

これらの要素を工夫すると、共鳴音が豊かな弦楽器が製作できます。

5. 共鳴音( レゾナンス )に関する検証実験

言うまでもないことですが、検証は大切だと思います。

私は 上記の仮説を、現在 製作しているチェロなどにも反映させています。

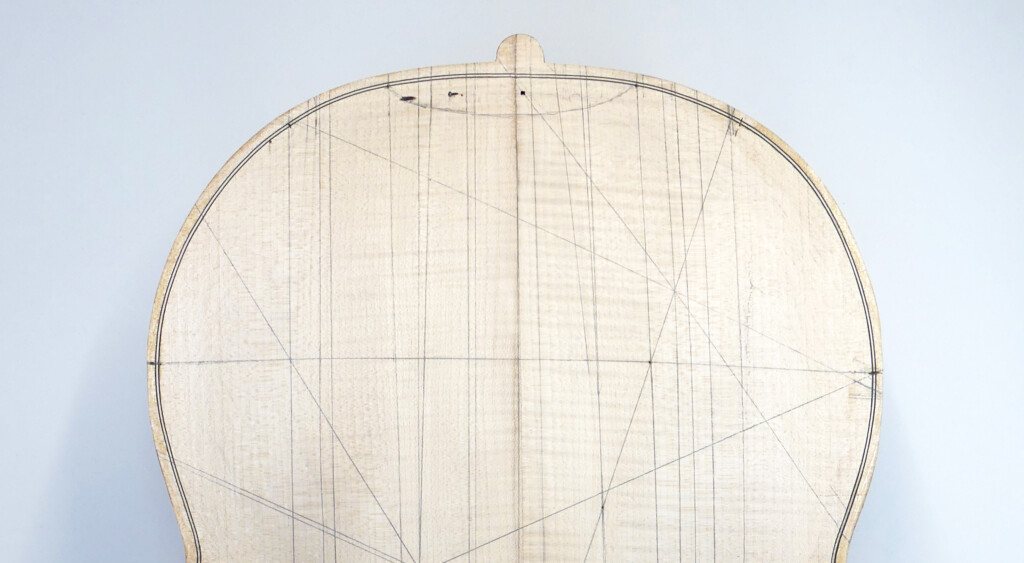

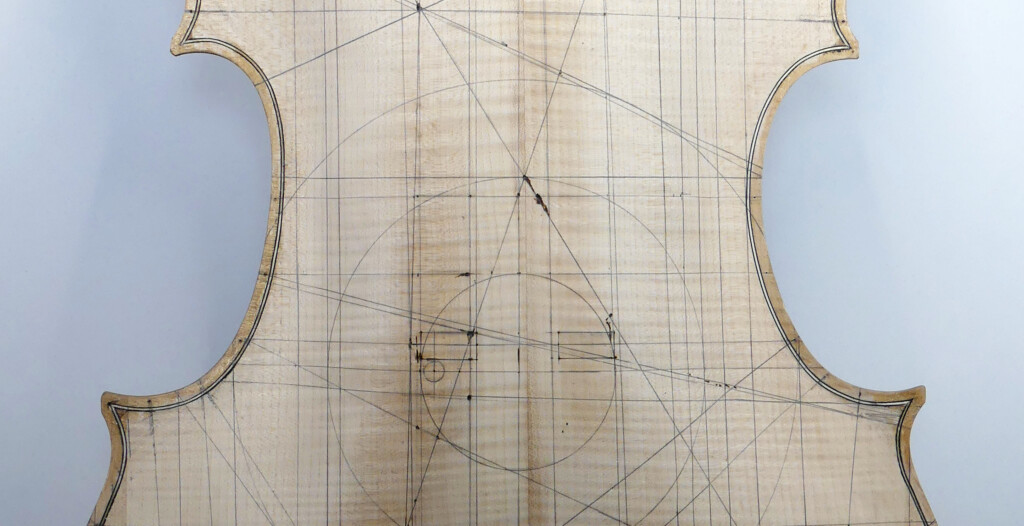

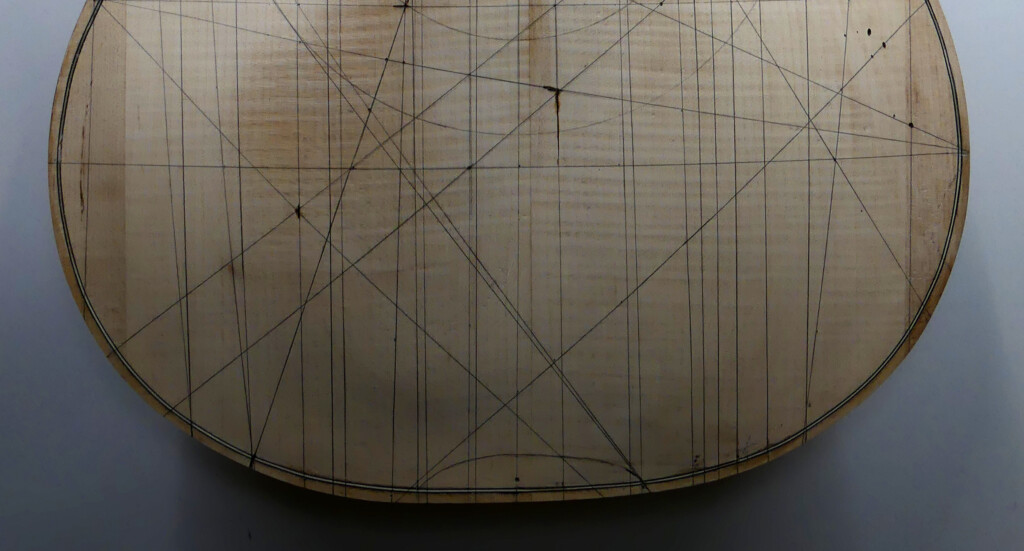

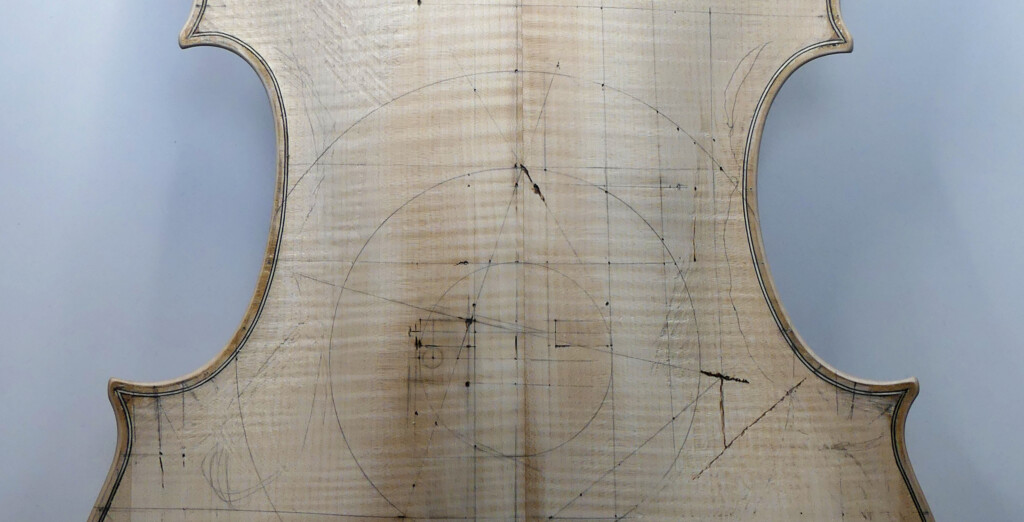

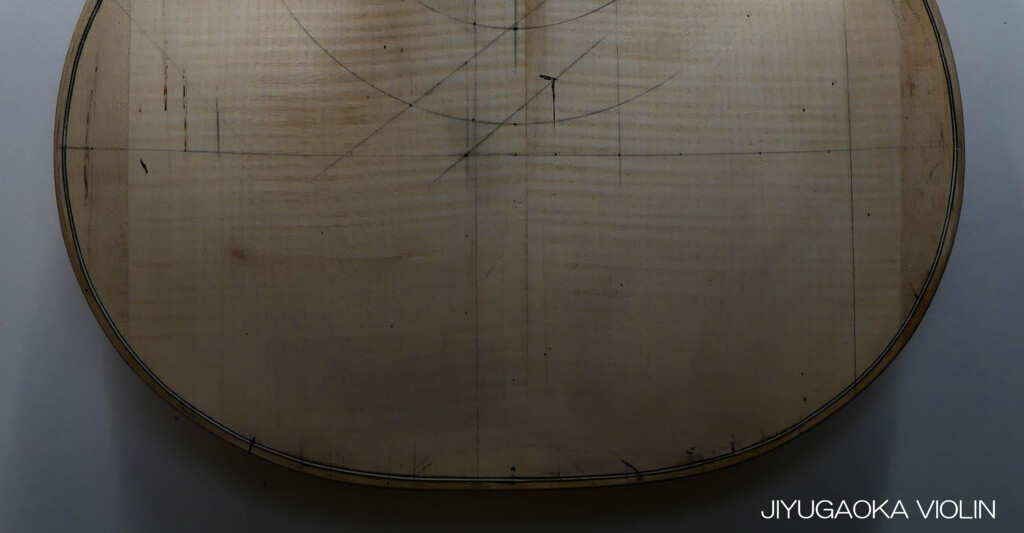

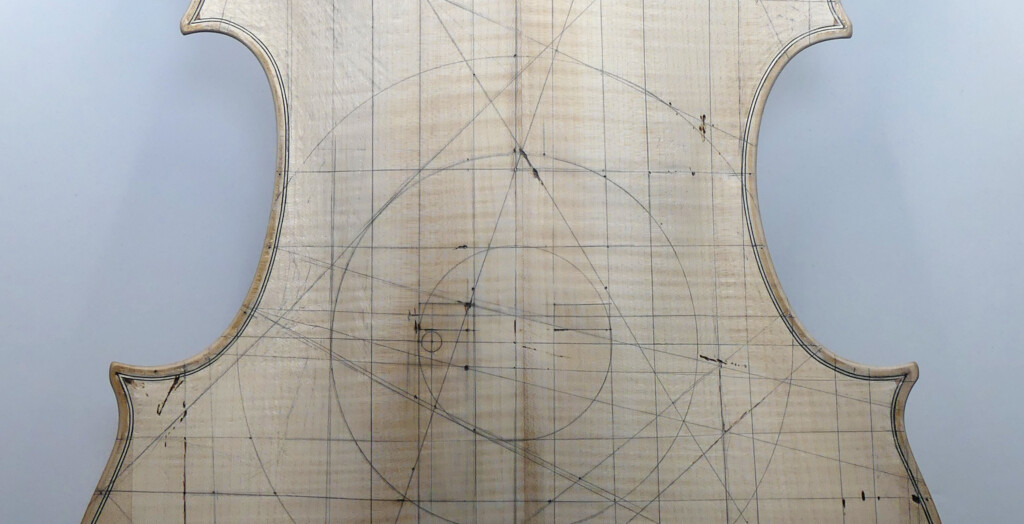

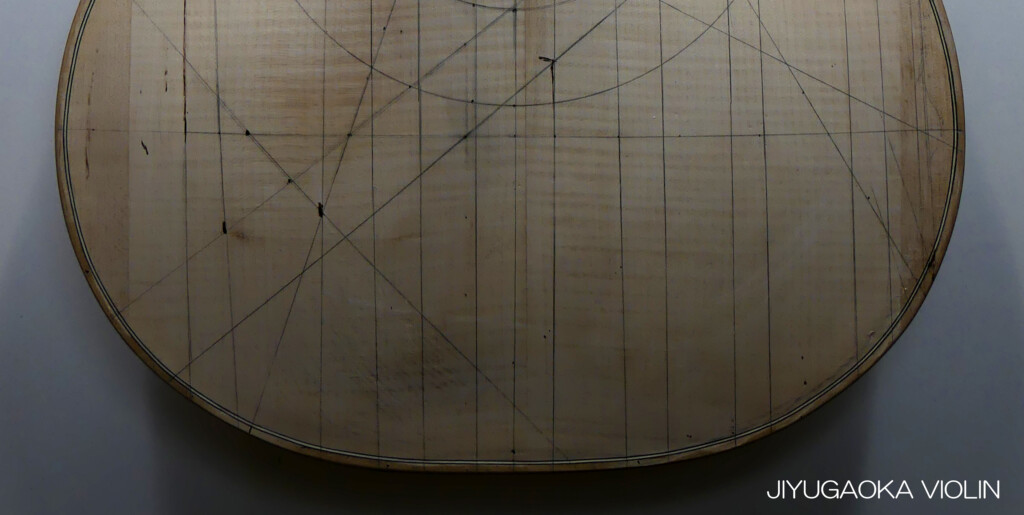

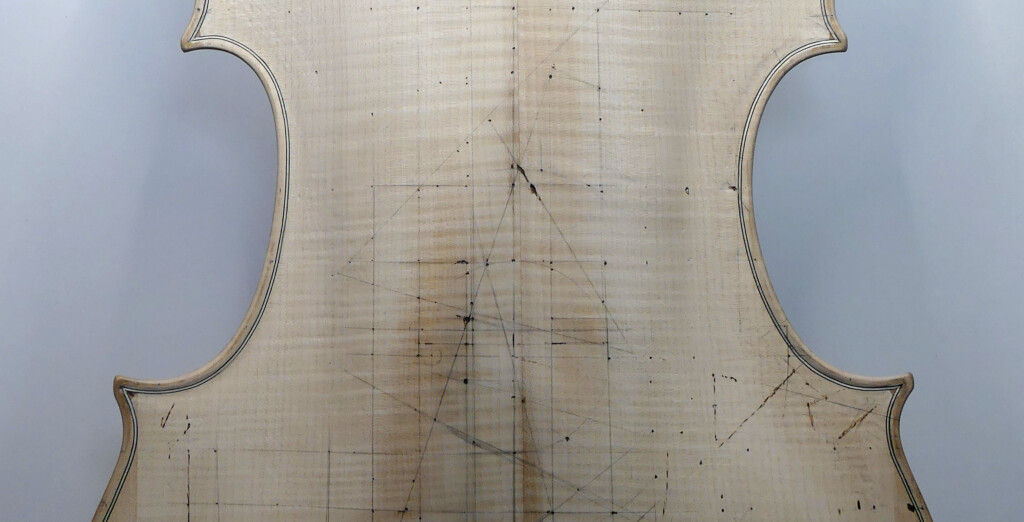

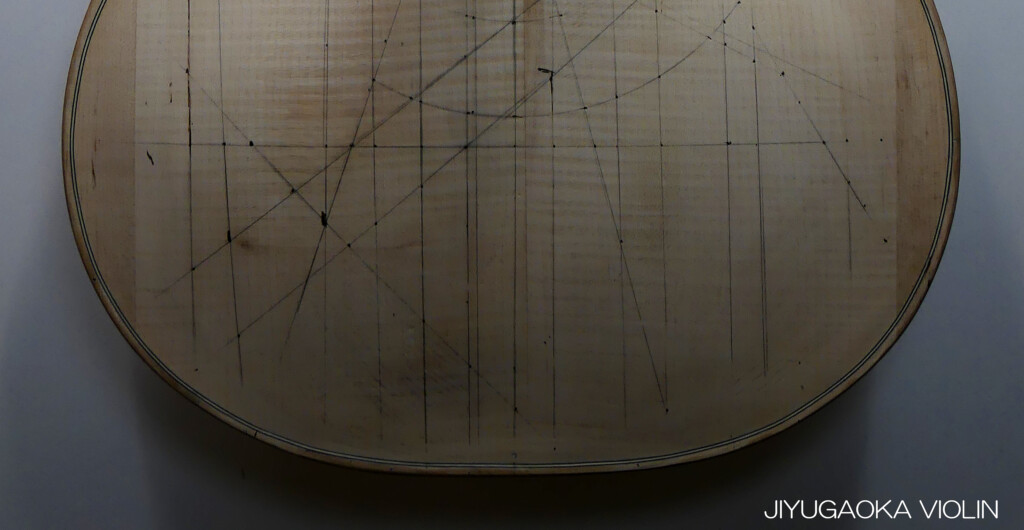

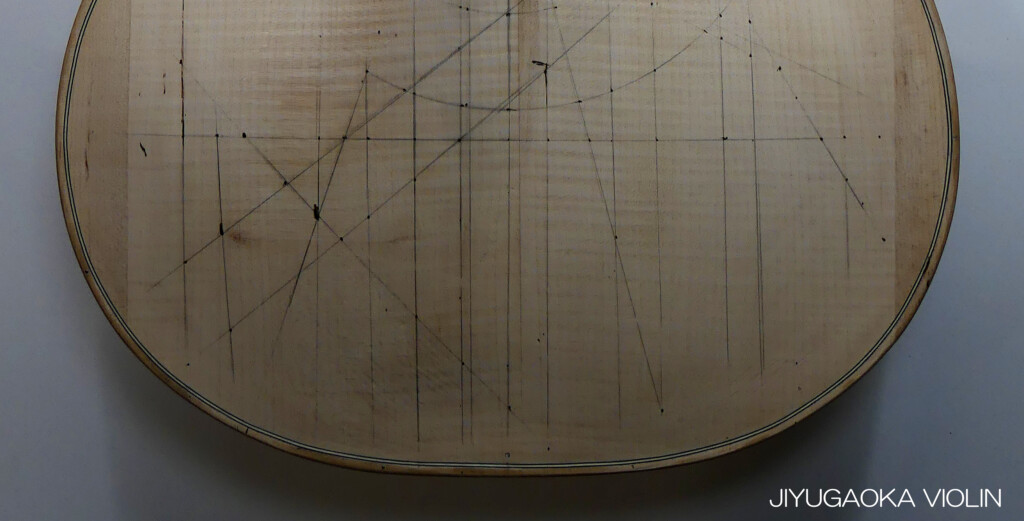

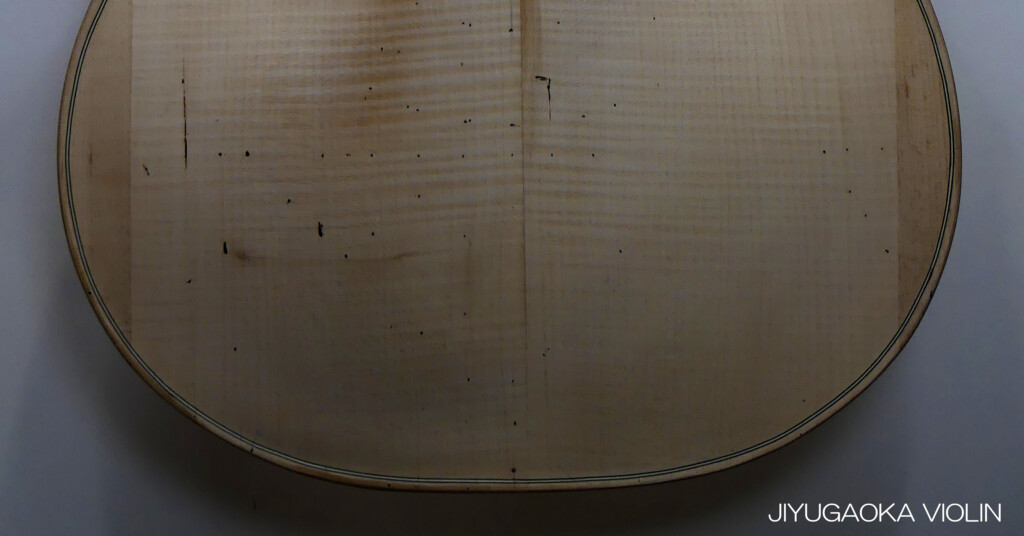

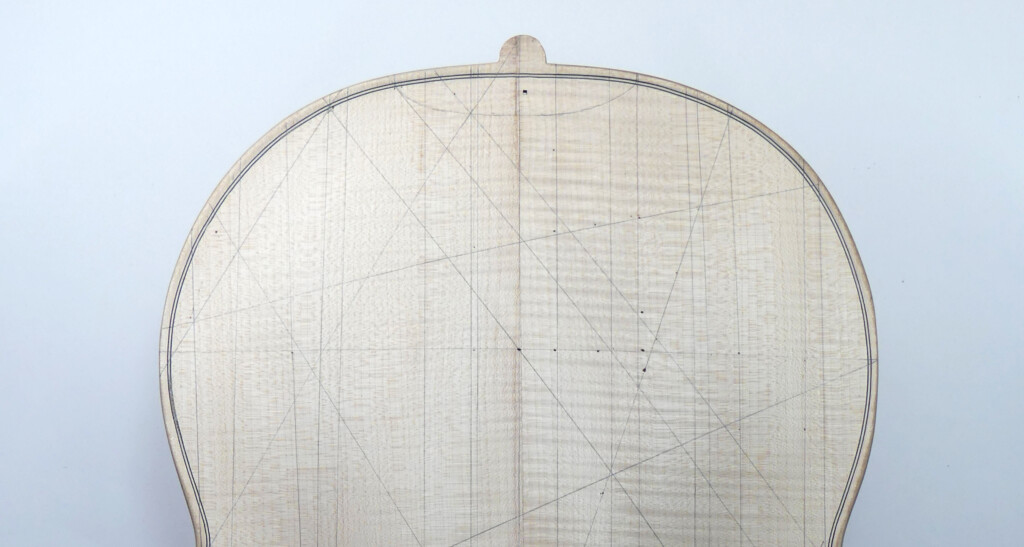

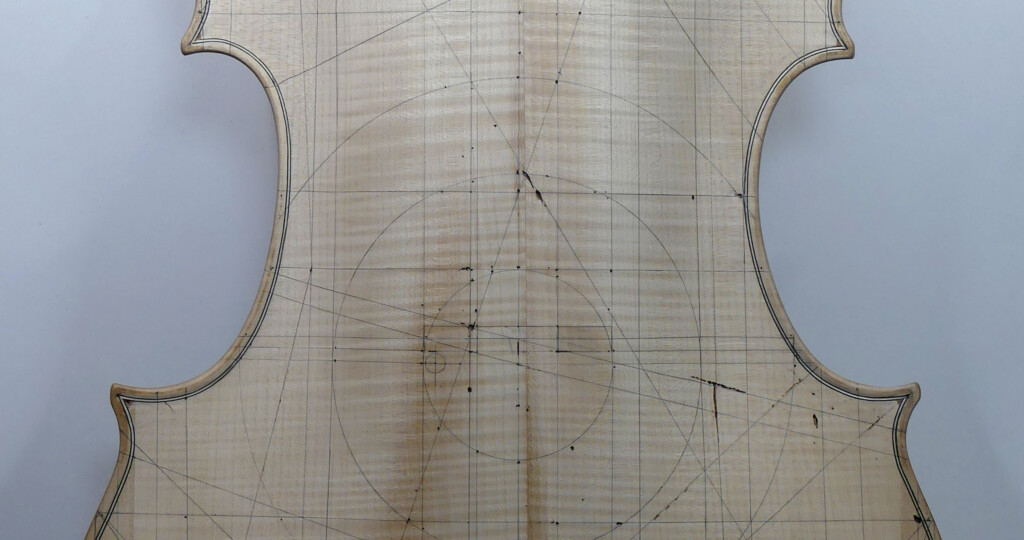

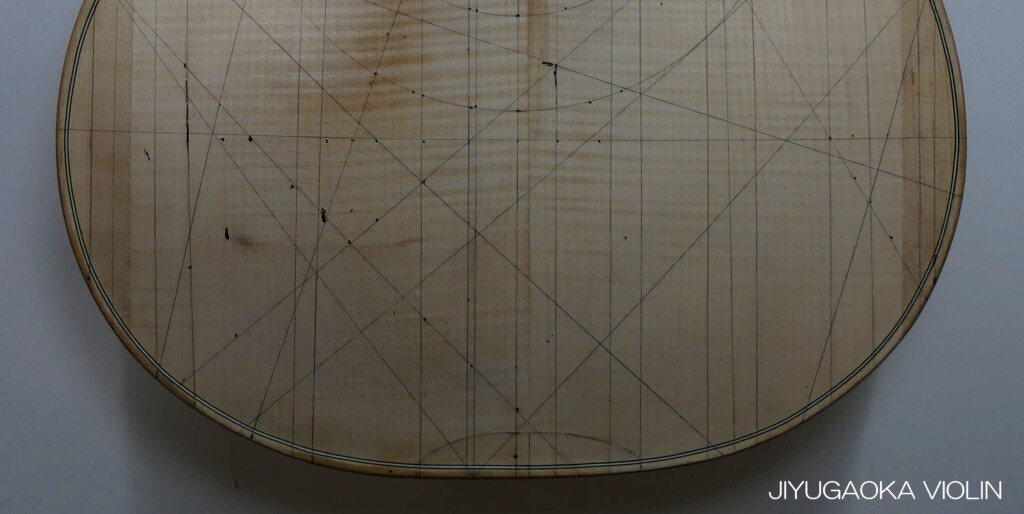

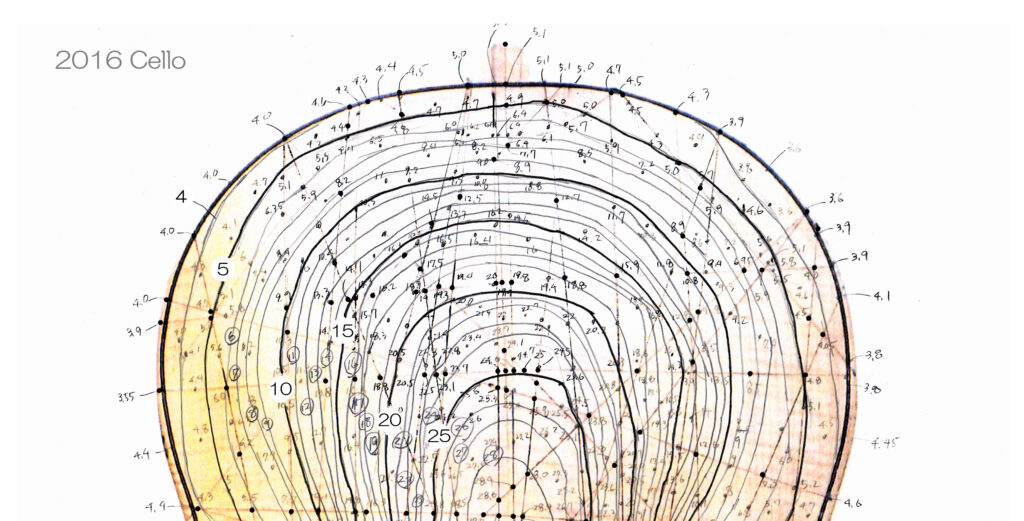

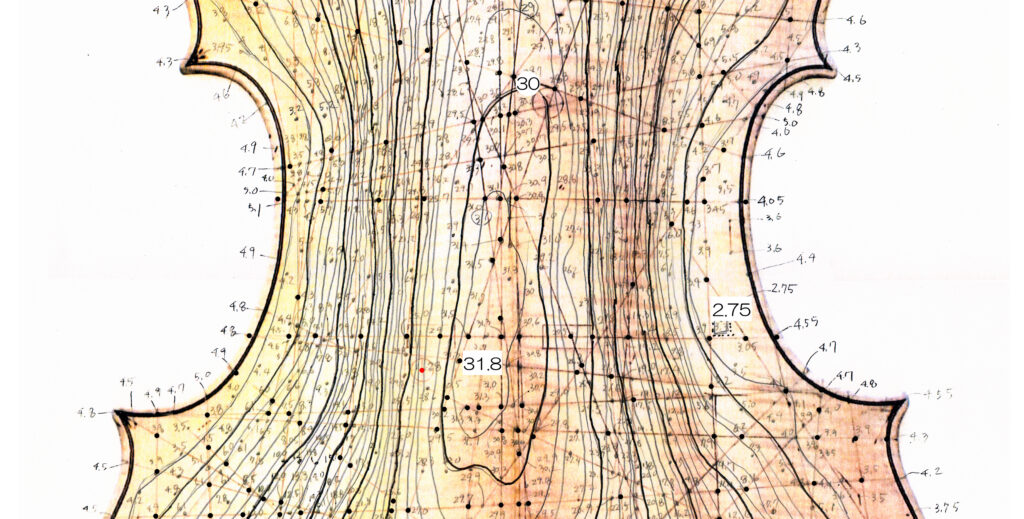

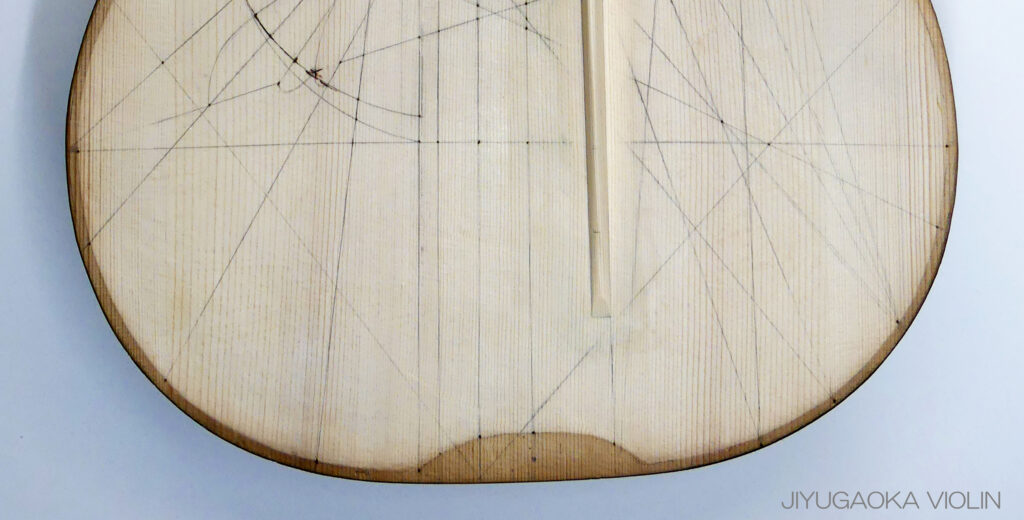

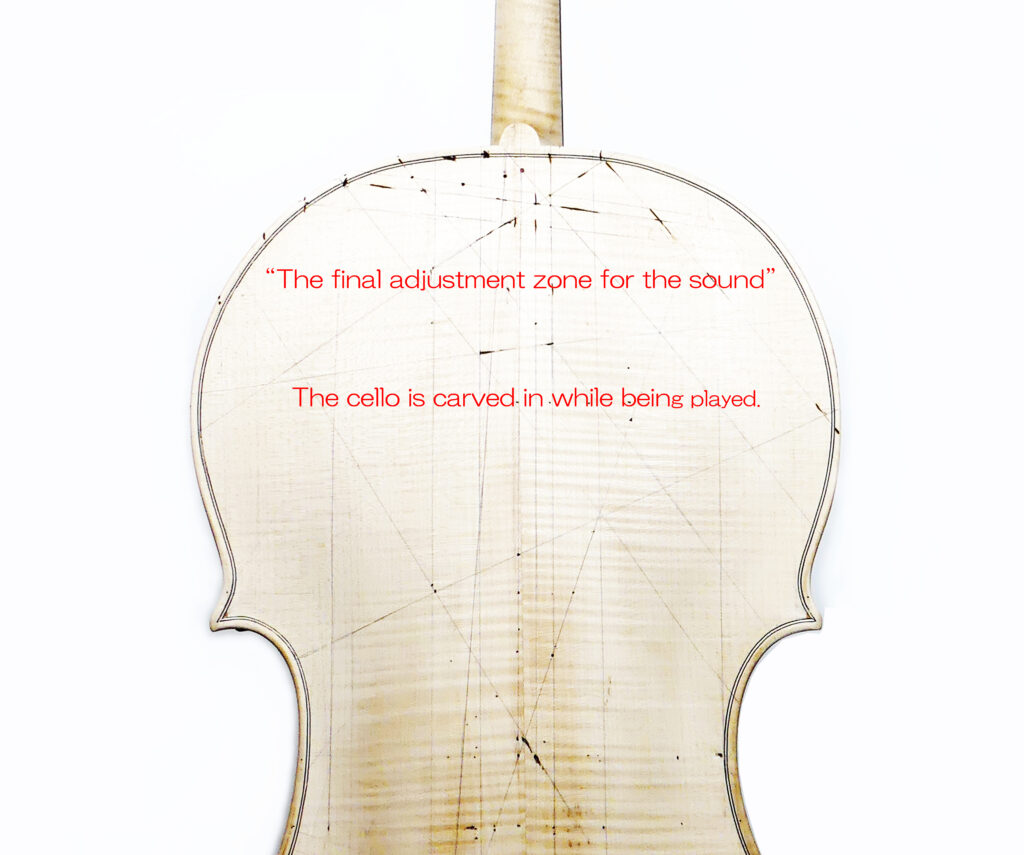

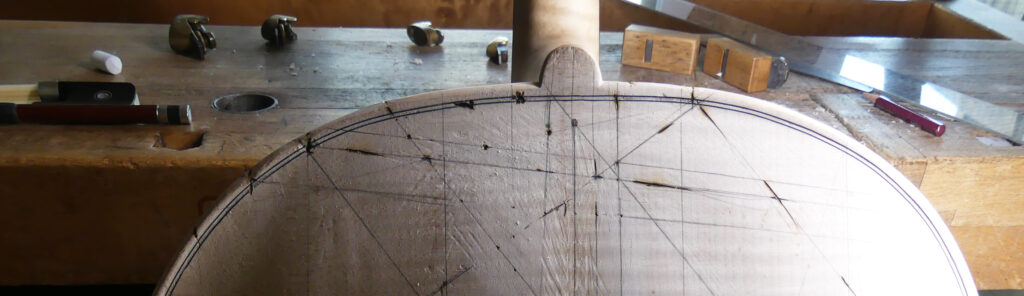

先ずは、裏板部中央にある”大きな節”である3重同心円と、それがリレーションするようにアーチ部を彫り出す工程を見てください。

March 14, 2025 16:30 / 2756.5g

March 20, 2025 14:41 / 2709.0g

March 22, 2025 16:46 / 2682.0g

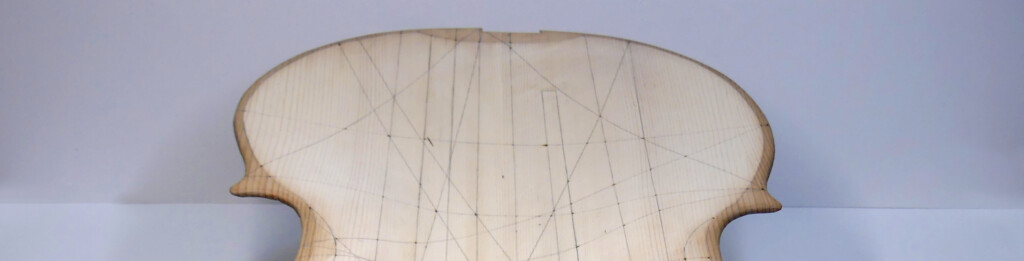

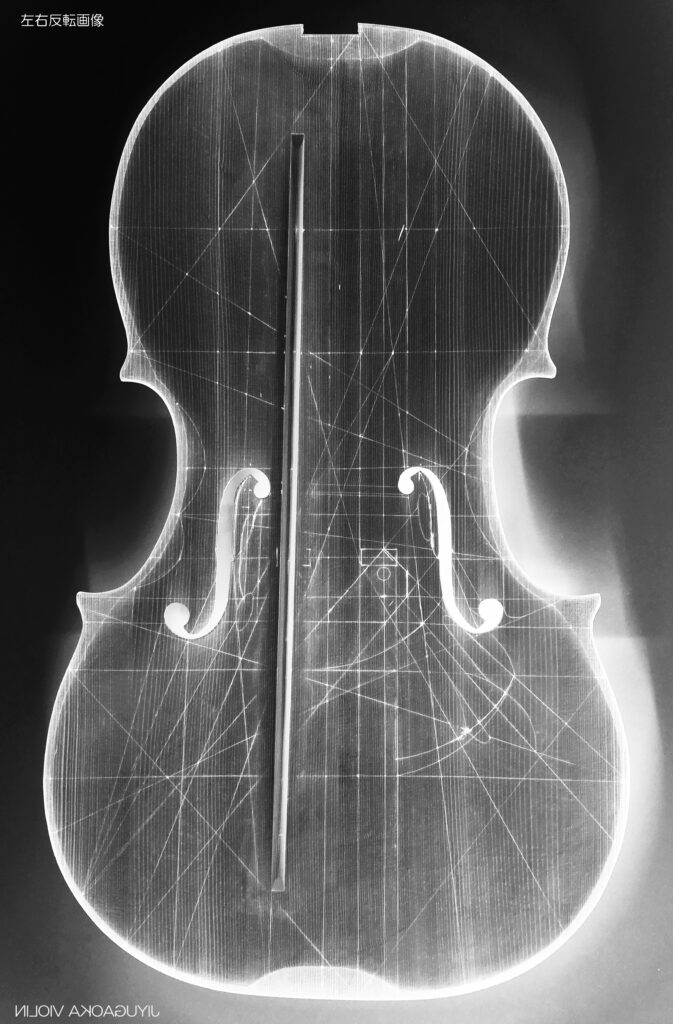

“ねじり”設定は一見しただけでは分かりにくいですが、下のヴァイオリンのように、このチェロ裏板では 3重同心円の最大円が接する 1番線側( 左側 )のパフリング外側縁が 2ケ所で崩してあり、剛性が残してある4番線側( 右側 )と対とすることで、素早い”ねじり”が生じるように工夫してあります。

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” 1775年

March 26, 2025 11:12 / 2616.5g

March 26, 2025 11:12 / 2616.5g

March 29, 2025 10:39 / 2595.8g

March 29, 2025 10:39 / 2595.8g

March 31, 2025 23:08 / 2550.0g

March 31, 2025 23:08 / 2550.0g

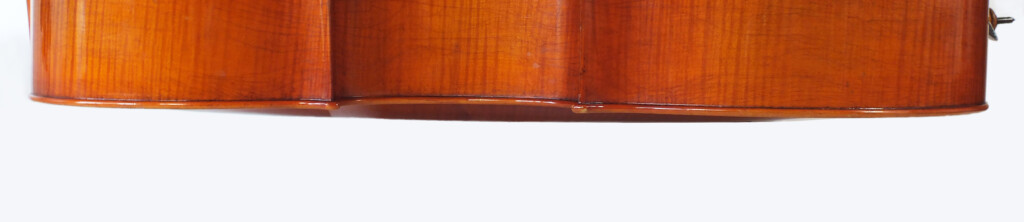

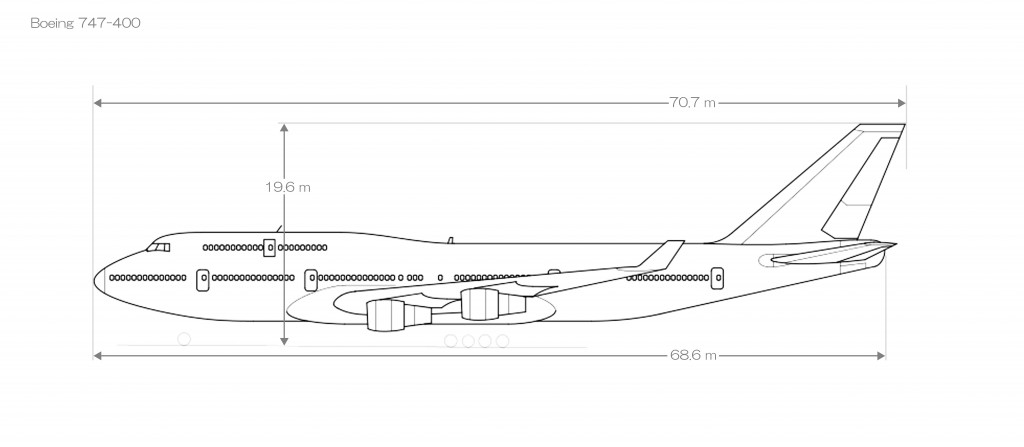

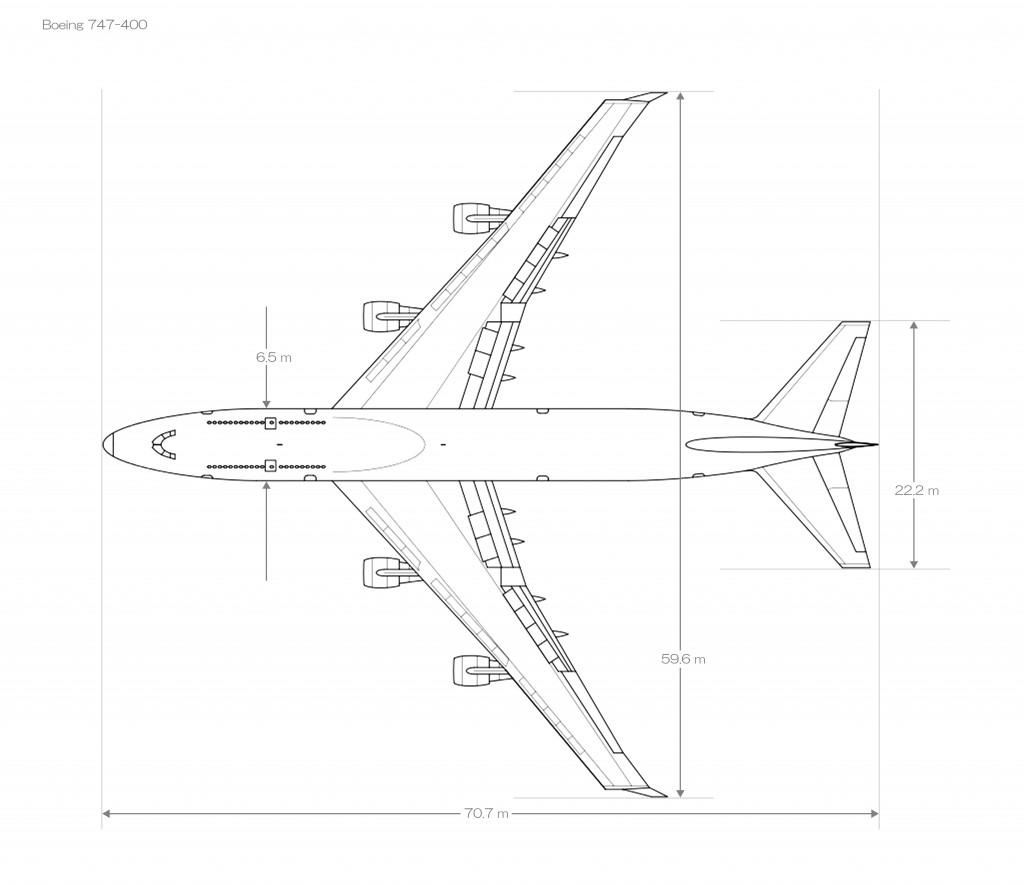

私は 基礎的な考え方として、弦楽器のコーナー部やパフリング外側の縁部は、弦の張力( Violin 19~26kg 程、Cello 46~61kg程 ) が加えられても 響胴が”幾何剛性”などで過剰に硬くならないような工夫であると理解しています。

ヴァイオリン属の弦楽器は側板からオーバーハングする設定であるとともに へり部にハス状隆起が採用されています。

オオオニバス

これがもたらす剛性を考えると、弦楽器のコーナー部や パフリング外側の縁部は響胴の”ねじり”をスムーズに生じさせるために発明されたとも言えます。

それは、摩耗したかのように加工することで、意図的にねじりを誘導したパティーナ加工が象徴しているようです。

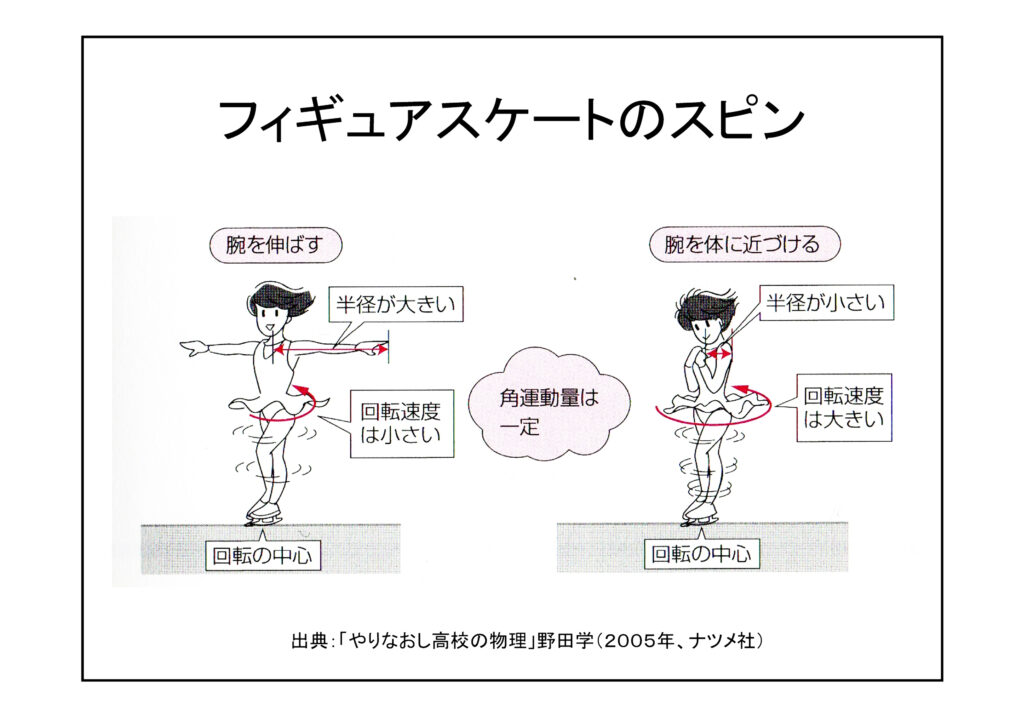

また、回転運動として響胴の回転中心から見れば、縁部はスケーターの手首から先のようなもので、回転半径であるだけでなく それなりの剛性を持っていますので 響胴のキャラクターとして考えると、その影響は大きいと言えます。

興味深いことですが、私達は コーナー部突起がない 1726年製のストラディバリウスの “C型位置”にあたる へり部分までもが、摩耗したような加工をされているのを見ることができます。

Guitar by Antonio Stradivari “Sabionari” 1679年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Aurea” 1715年

“Guarneri del Gesù” ( Bartolomeo Giuseppe Guarneri 1698-1744 ) Violin, “Kchanski” 1741 年

“Guarneri del Gesù” ( Bartolomeo Giuseppe Guarneri 1698-1744 ) Violin, “Kchanski” 1741 年

Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin, “Ex Sinzheimer” Turin 1773年頃

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” 1775年

パティーナ( Patina=経年変化 ) 加工と呼ばれますが、彼らは 演奏者が弓をぶつけたり擦ったりした際に生じる傷跡を擬態した音響的な加工まで実施しています。

それに加えて、演奏等で出来るはずのない “景色” すら違和感を感じさせないバランスをもって創作したのです。

Giuseppe Antonio Rocca ( 1807-1865 ) Violin, 1845-1850年頃

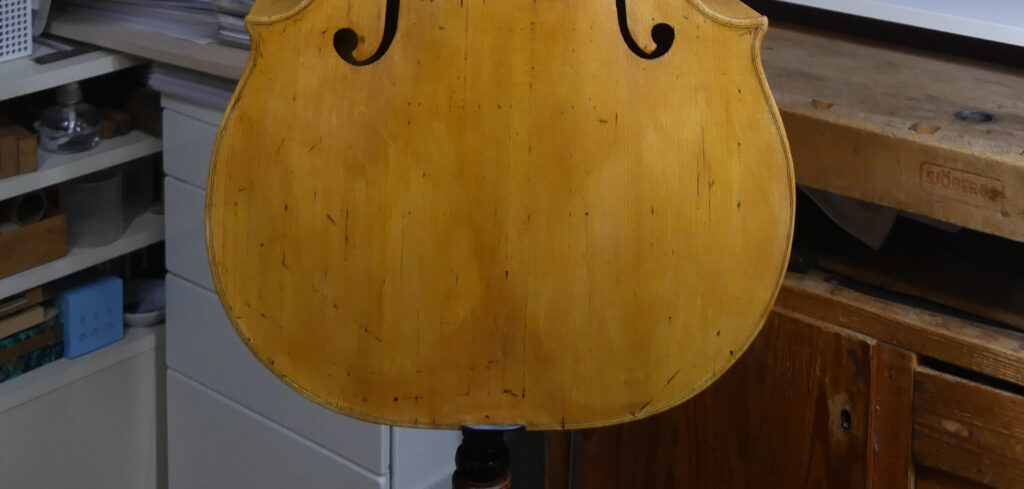

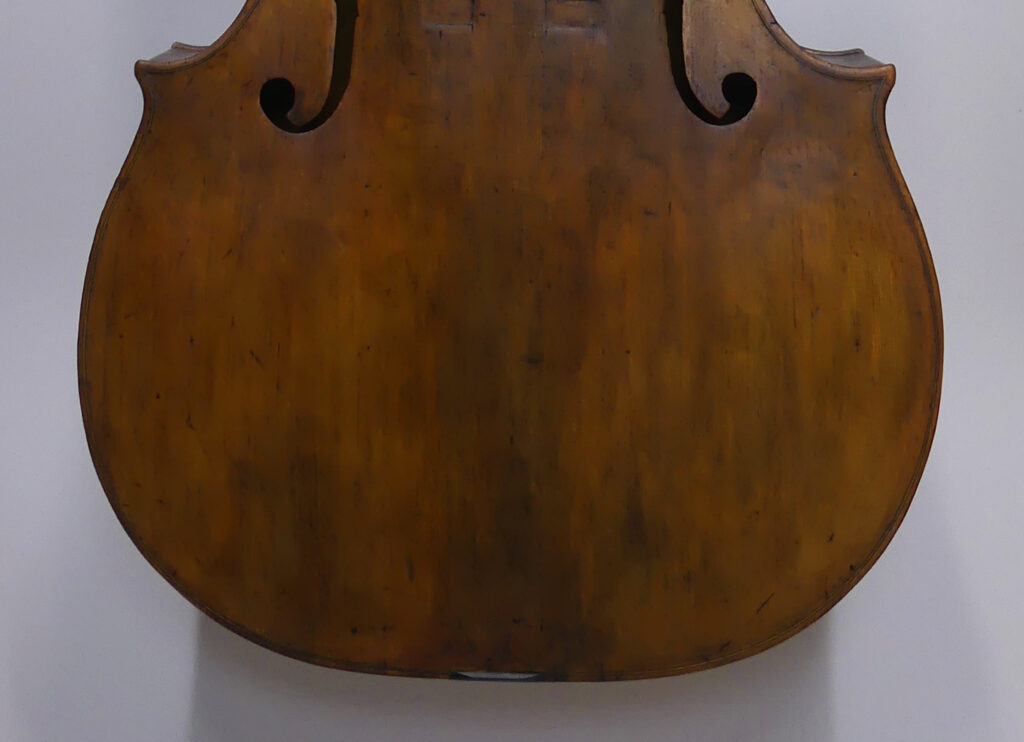

そもそも、ヴァイオリン族のへり部分( 表板、裏板と 側板との接続部 )は響胴が特定のゆれ方をするように側板からオーバーハングする設定そのものが “意図的”に選ばれたと考えられます。

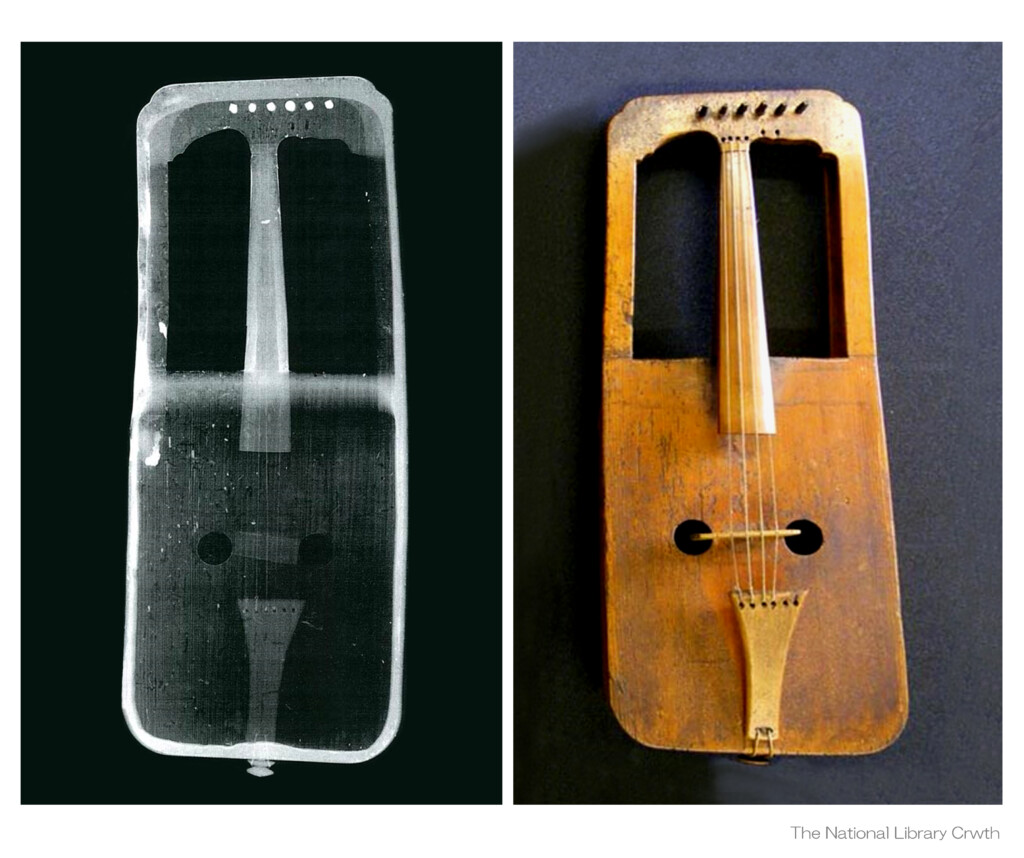

これは オーバーハングしていない設定の弦楽器と比較すると分かり易いかも知れません。

この ヴィオラ・ダ・ガンバは 現代のギターなどと違って エッジが 丸くなだらかに削られています。まるで長期間の使用により摩耗したかのようですが、人為的なものでなければ エッジがこういう状態になることは あり得ません。

Joachim Tielke ( 1641-1719 ) Viola da gamba, Hamburg 1683 年

Guitar by Antonio Stradivari “Sabionari” 1679年 & 1680年

”Treble viol” Giovanni Maria da Brescia ( 1550-1600年頃 )

”Treble viol” Giovanni Maria da Brescia ( 1550-1600年頃 )

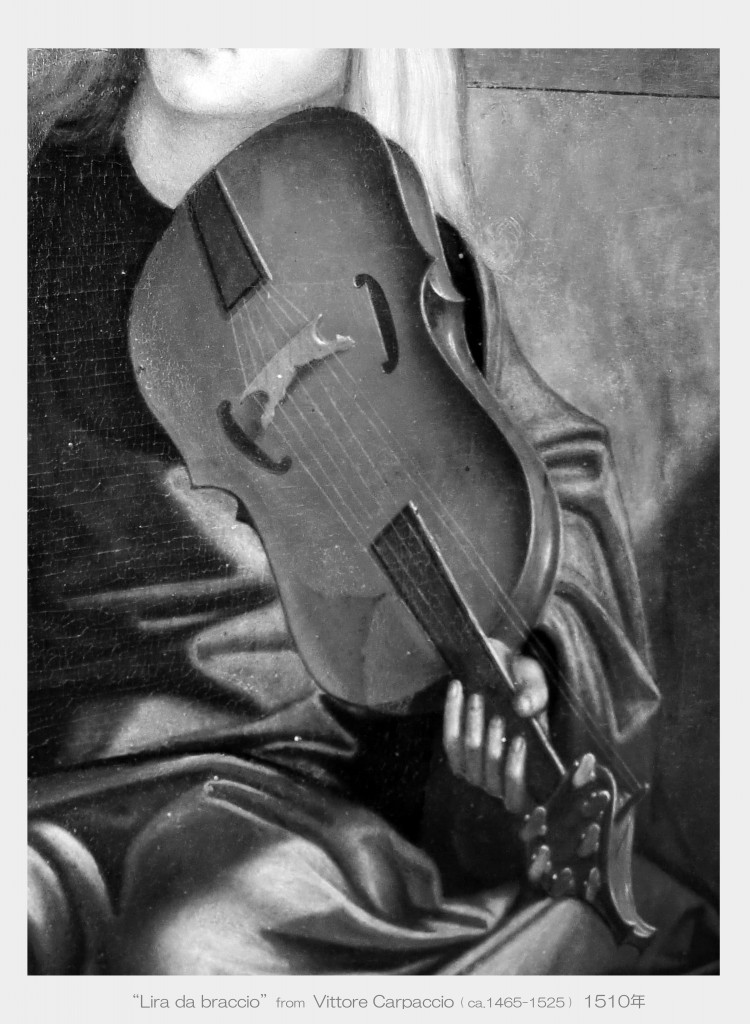

ねじりのメカニズムについては、コーナー部がなかったものに表板、裏板に「一対」のそれが加えられ、最終的に ヴァイオリン誕生に繋がったことを念頭に置くと見えるものがあるのではないでしょうか。

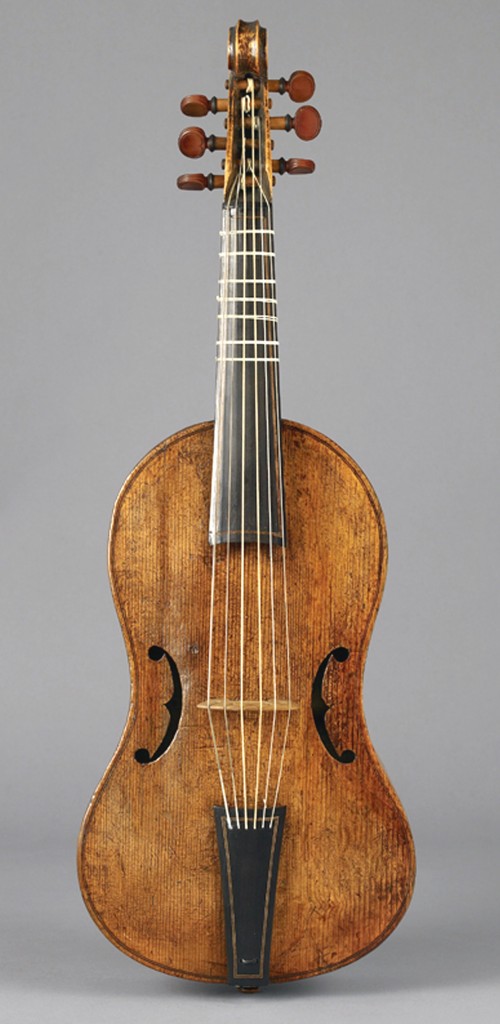

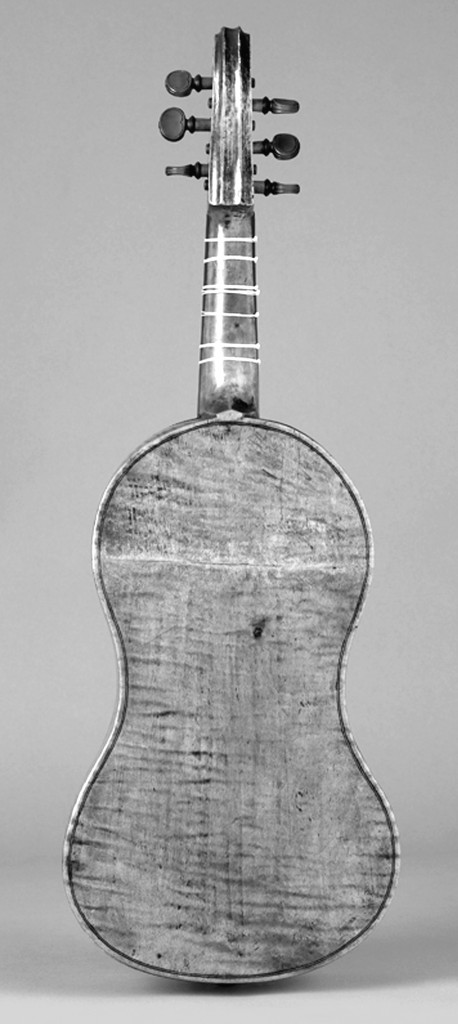

“Lira da braccio” Francesco Linarol ( 1502-1567 )

“Lira da braccio” Francesco Linarol ( 1502-1567 )

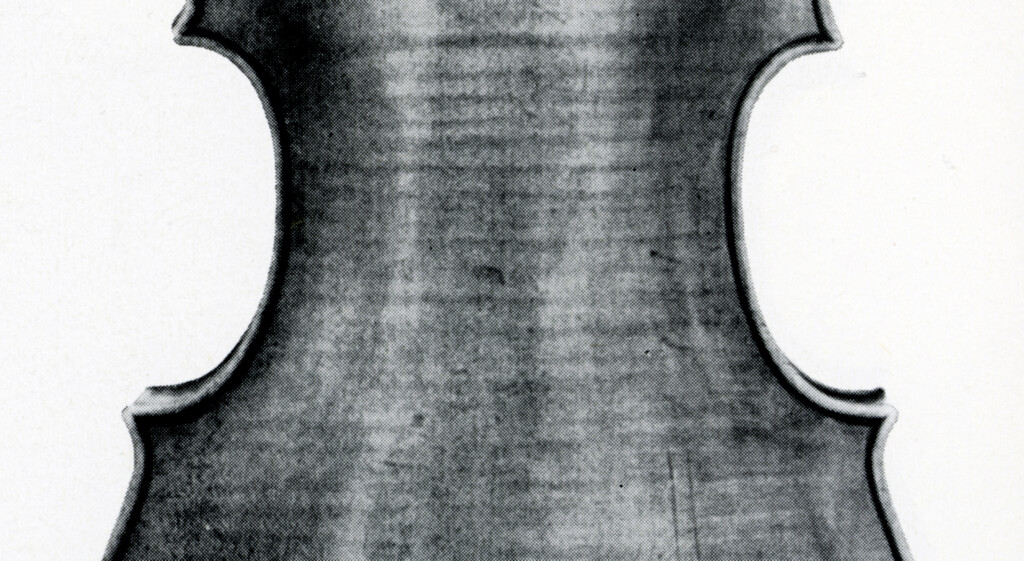

Giovanni Paolo Maggini ( ca.1580 – ca.1632 ) Violin, Brescia 1620年頃

Giovanni Paolo Maggini ( ca.1580 – ca.1632 ) Violin, Brescia 1620年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Alsager” 1703年

Antonio Stradivari ( 1644-1737 ) Violin, “Lady Jeanne” Cremona 1731年

Antonio Stradivari ( 1644-1737 ) Violin, “Lady Jeanne” Cremona 1731年

”Guarneri del Gesù ( Bartolomeo Giuseppe Guarneri 1698-1744 )

”Guarneri del Gesù ( Bartolomeo Giuseppe Guarneri 1698-1744 )

Violin, “Carrodus” 1743年

April 1, 2025 22:19 / 2550.0g

April 1, 2025 22:19 / 2550.0g

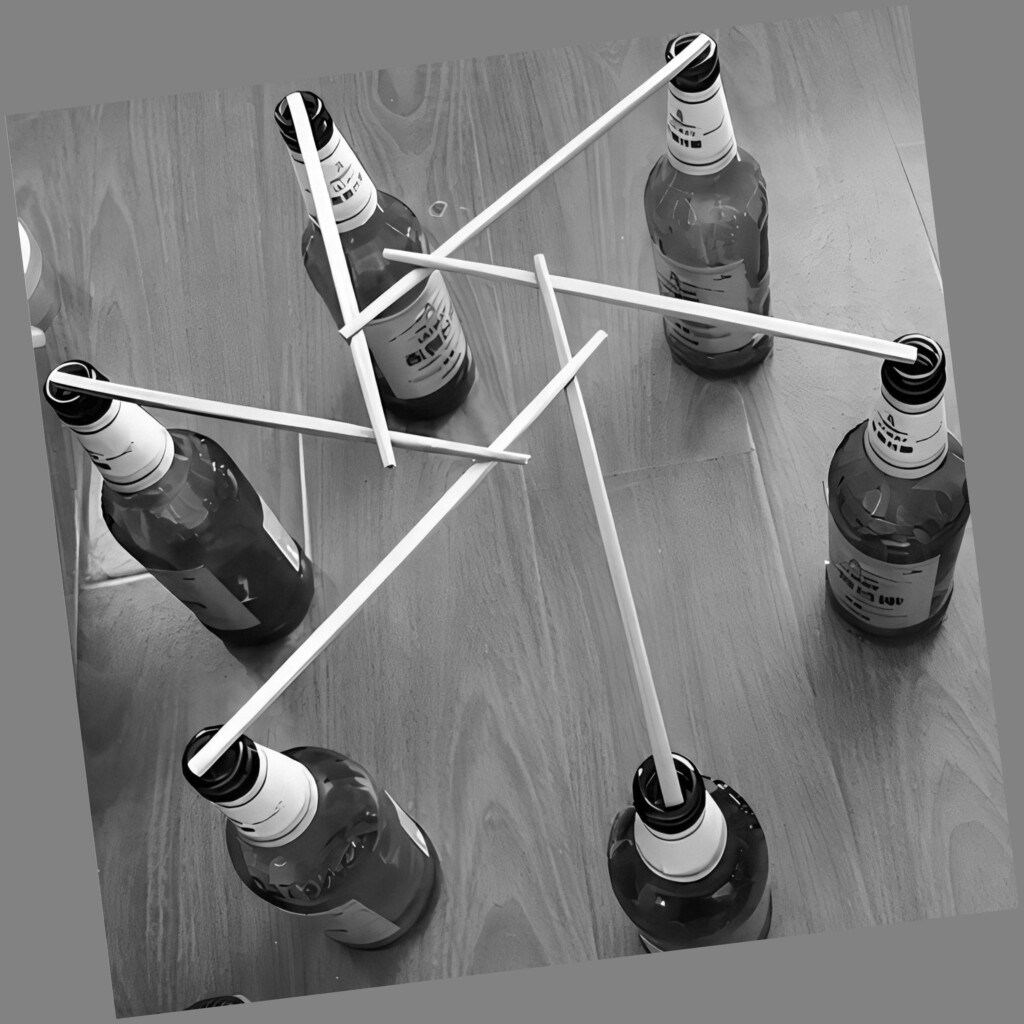

このような 節と腹の関係をあえて感覚的に表現してみます。この画像で 裏板ベースがコントロールされているイメージがもてます。

ビールが載せてある部分が 裏板部の3重同心円状の節で、その外側に突き出したトレー部と 更にその外に立ち上がった縁が中央節の応力を受け支えています。

この立ち上がったトレーの縁が チェロ響胴の側板です。そしてトレーの最外端が 表板との接点面( ホリゾンタル)に該当するという解釈です。

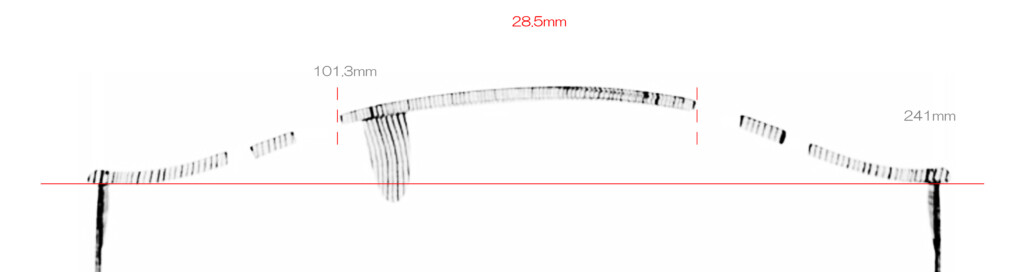

Back arch height 33.3mm

I have started working on the inside of the back plate.

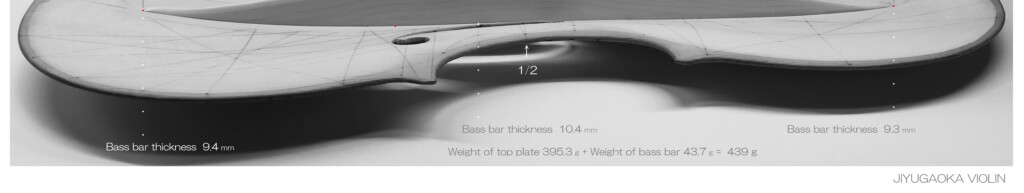

April 11, 2025 15:26 / 1671.2g

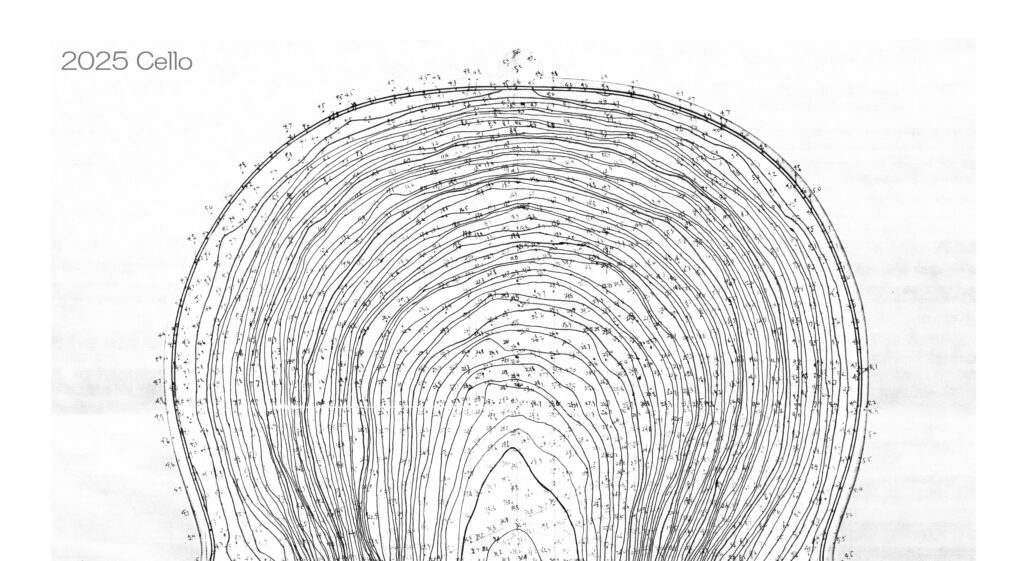

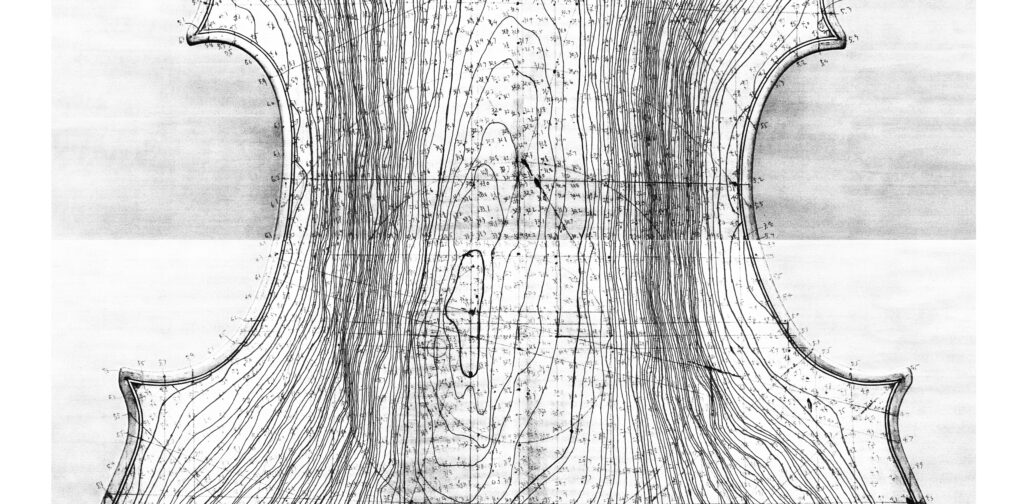

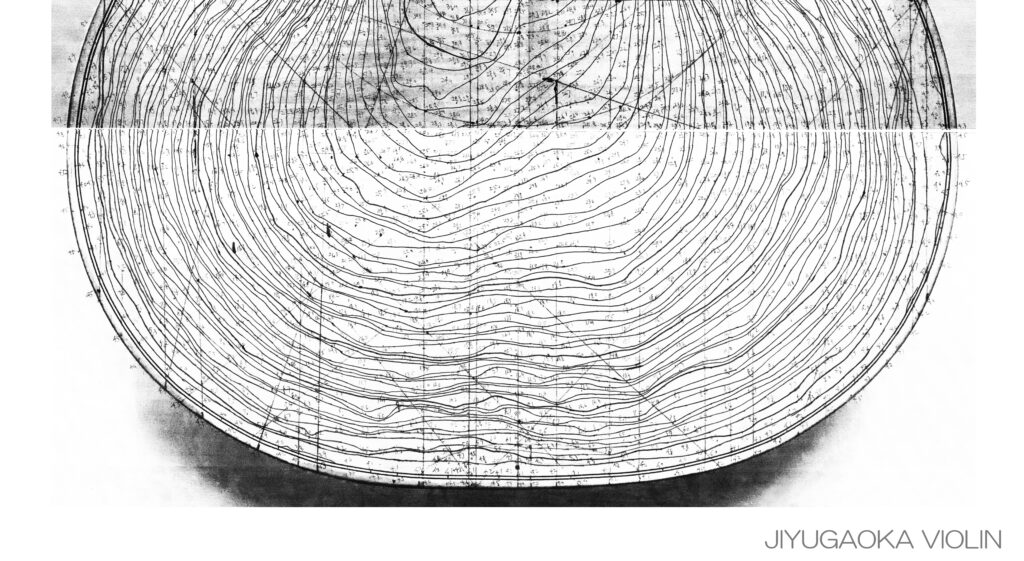

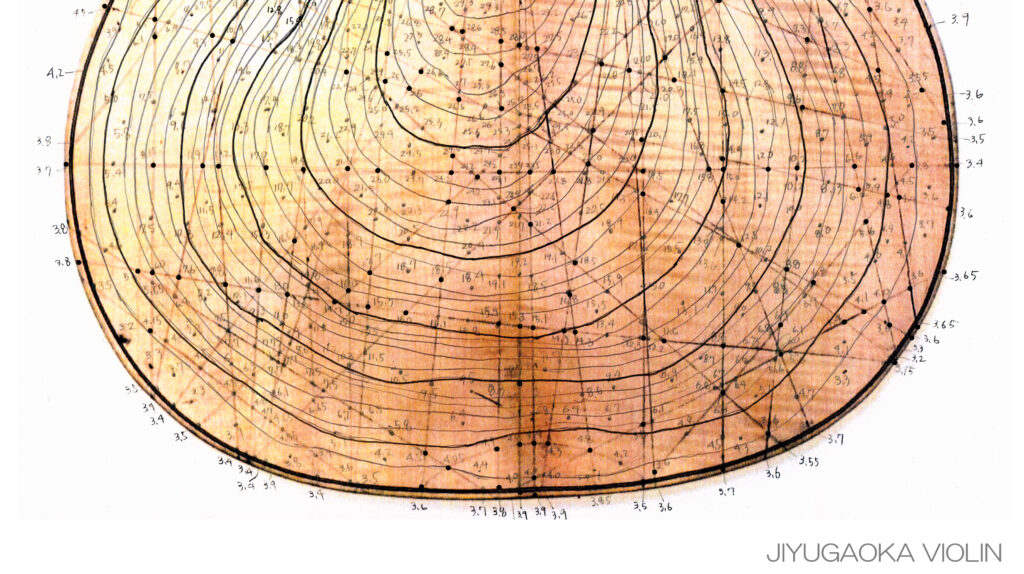

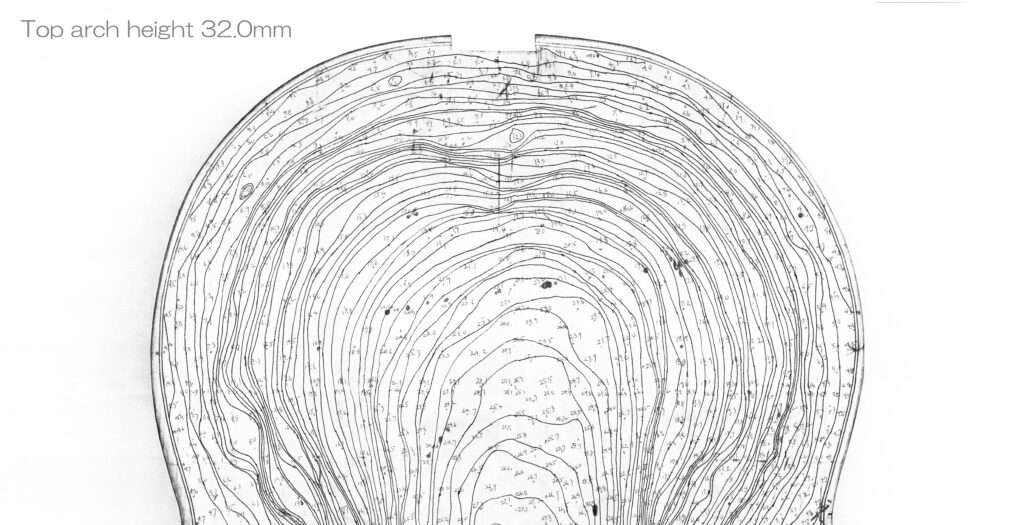

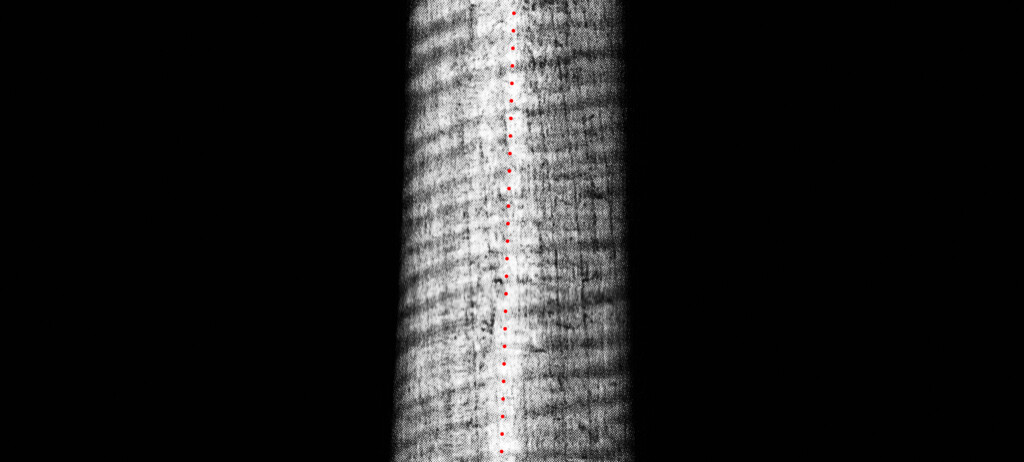

この3重同心円ゾーンを識別するために、内側が平らな状態で裏板アーチ部の高さを 0.5mm間隔で計測して、等高線により不連続面の削り込みが分かるように作図しました。

Back plate arch 0.5mm contour line.

April 18, 2025 21:52 / 774.5g

また、比較のために 2016年に私が製作したチェロ裏板の等高線図も並べました。当社比ですが、裏板の基部( 節 )を拡大して キャリング力が増大するように節部を進化させています

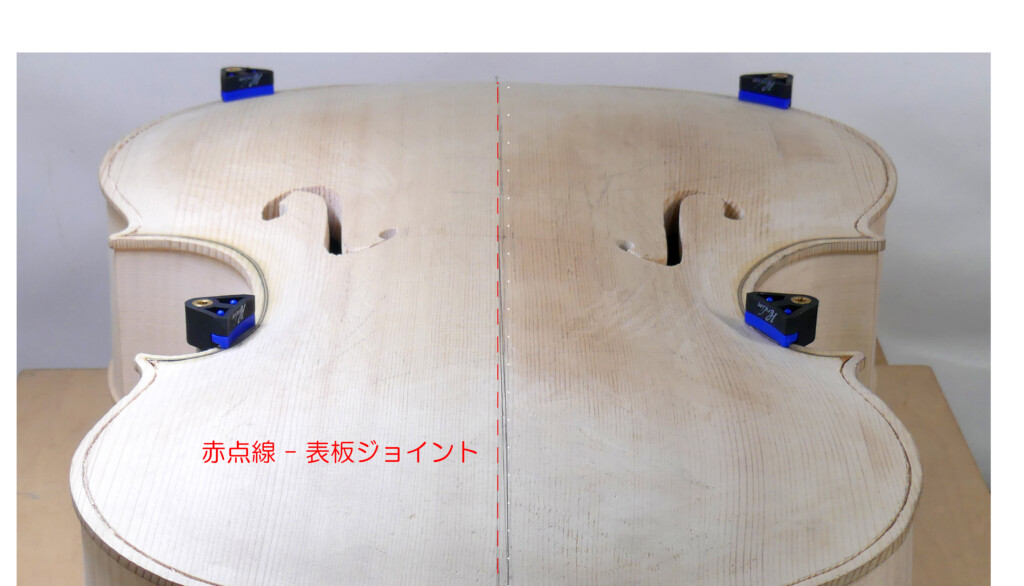

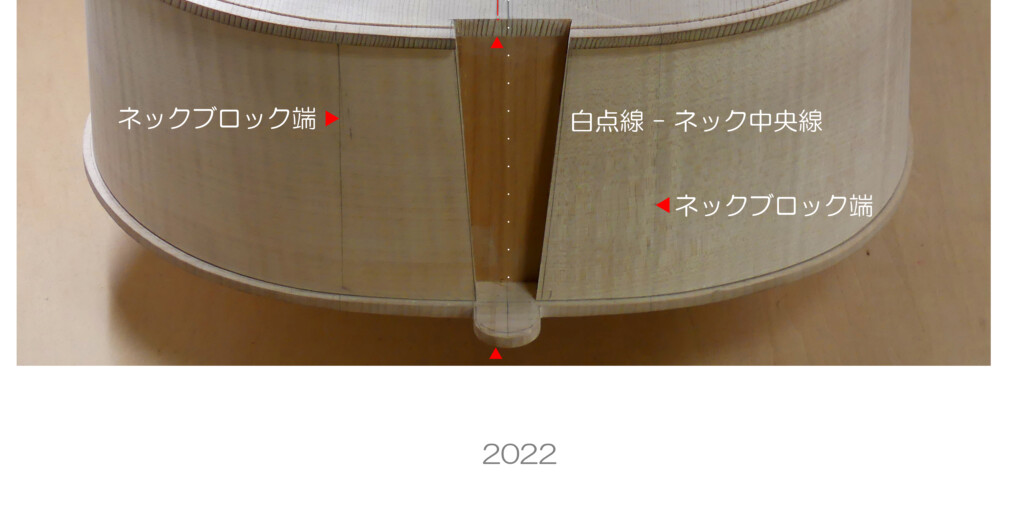

このように 現在 製作中のチェロでは、当初から”ねじり”プランに沿って表板と裏板が対応させてあります。

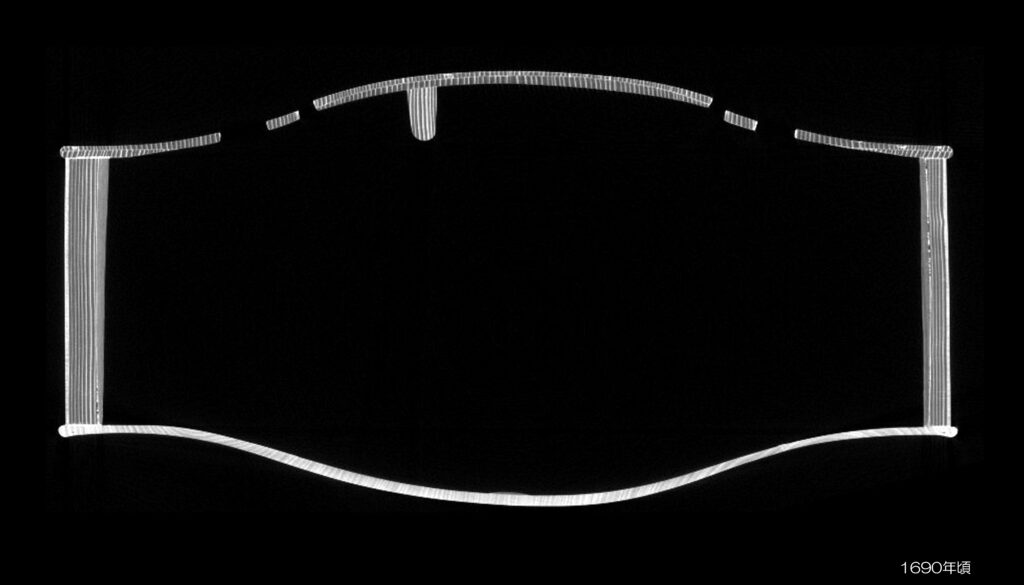

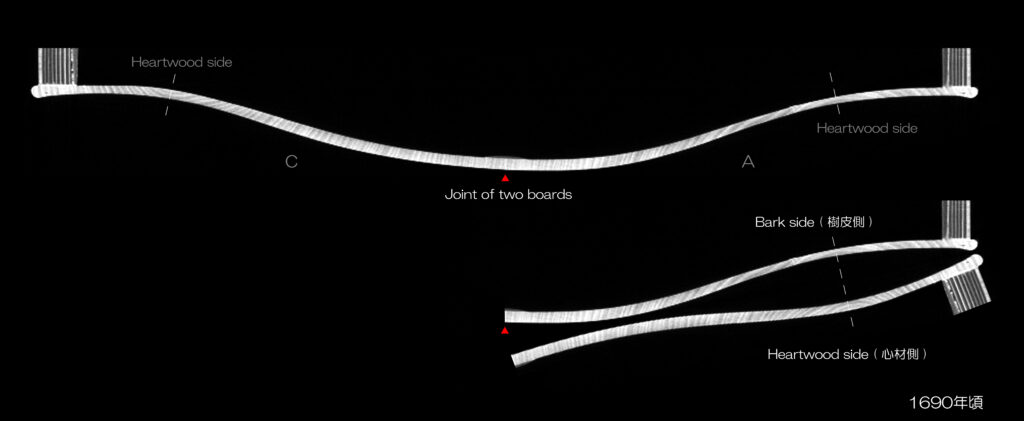

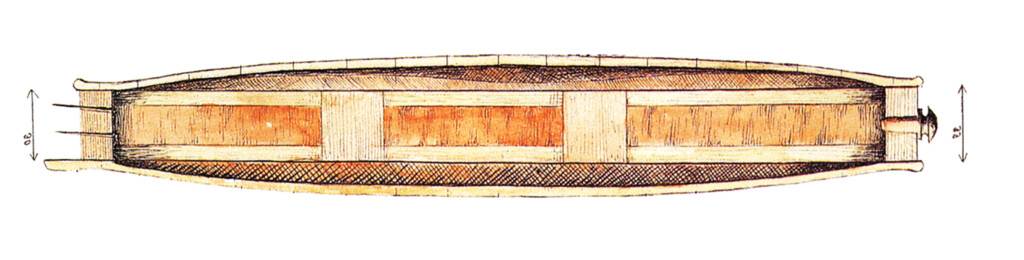

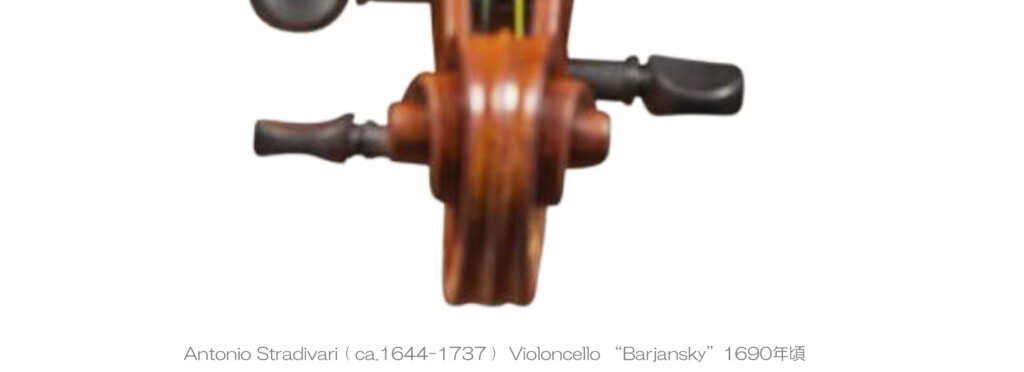

Antonio Stradivari Violoncello “de Barjansky “1690年頃

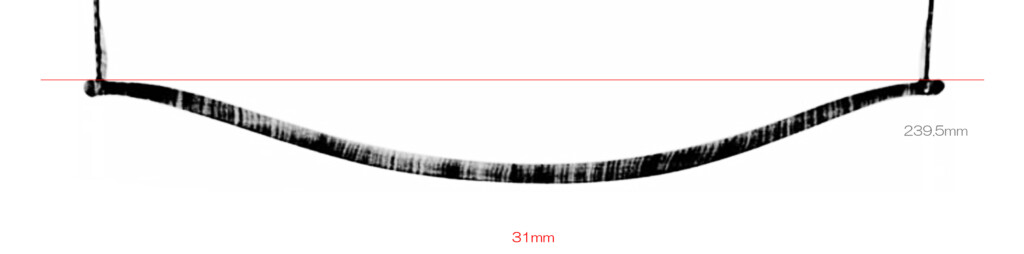

Top arch height 32mm thickness, contours in 0.5mm.

April 21, 2025 19:08 / Weight of back plate 703.6g

April 21, 2025 19:08 / Weight of back plate 703.6g

The back plate engraving is finished.

Back arch height 33.3mm

Antonio Stradivari (ca.1644-1737 ) Violoncello “Stauffer / ex Cristiani” 1700年

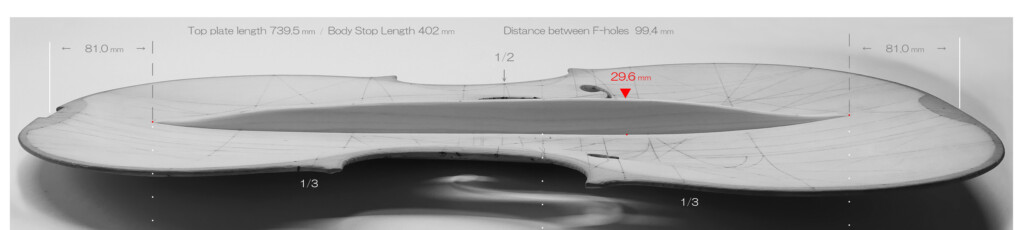

The bass bar is high, like that of Antonio Stradivari’s “Stauffer/ ex Cristiani” cello.

The top was already prepared.

Top weight : 439.3g

Top plate viewed from outside ( Left-Right inverted image )

April 25, 2025 12:40 / Weight of back and sides : 1159.6g

April 25, 2025 12:40 / Weight of back and sides : 1159.6g

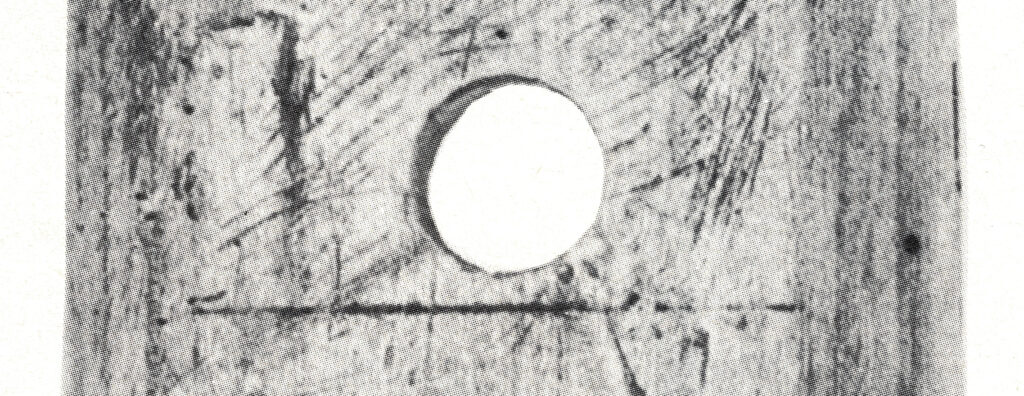

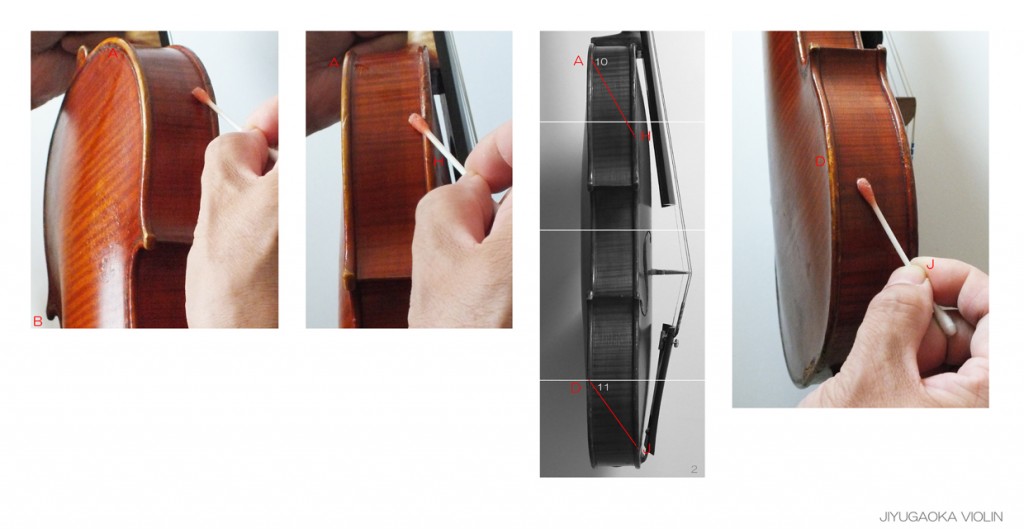

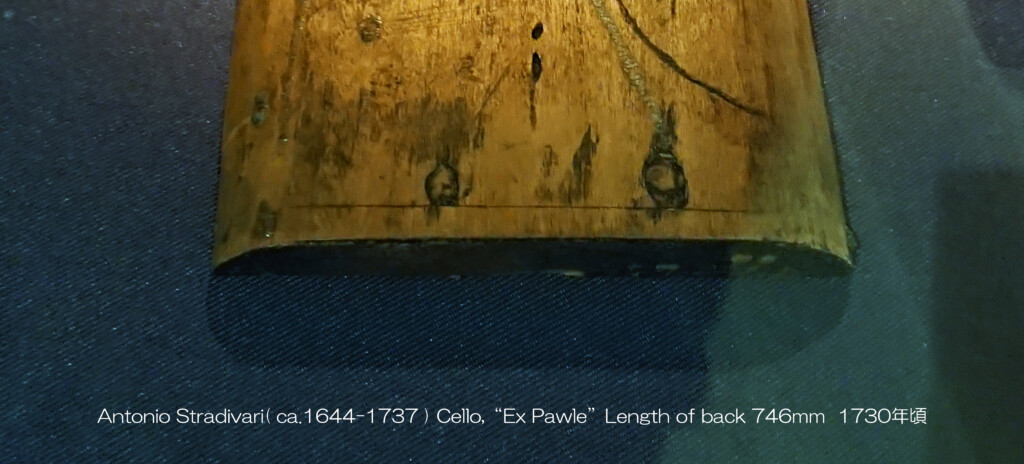

Antonio Stradivari Violoncello, ” Pawle” Block 1731年

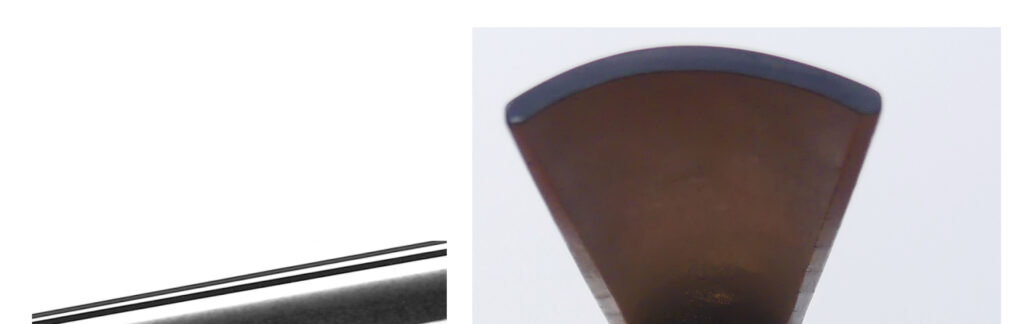

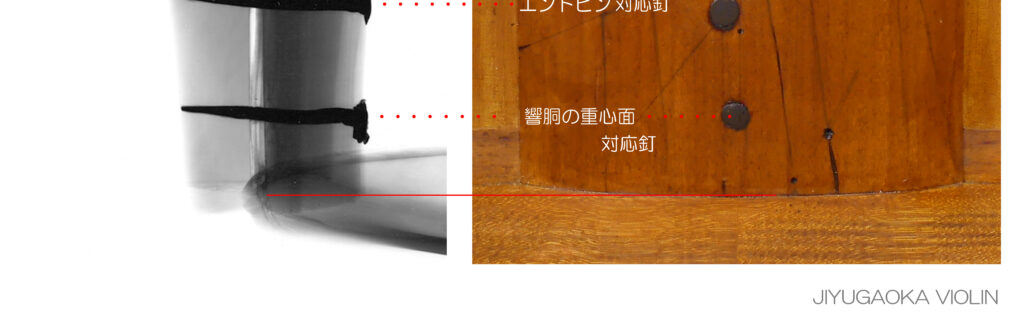

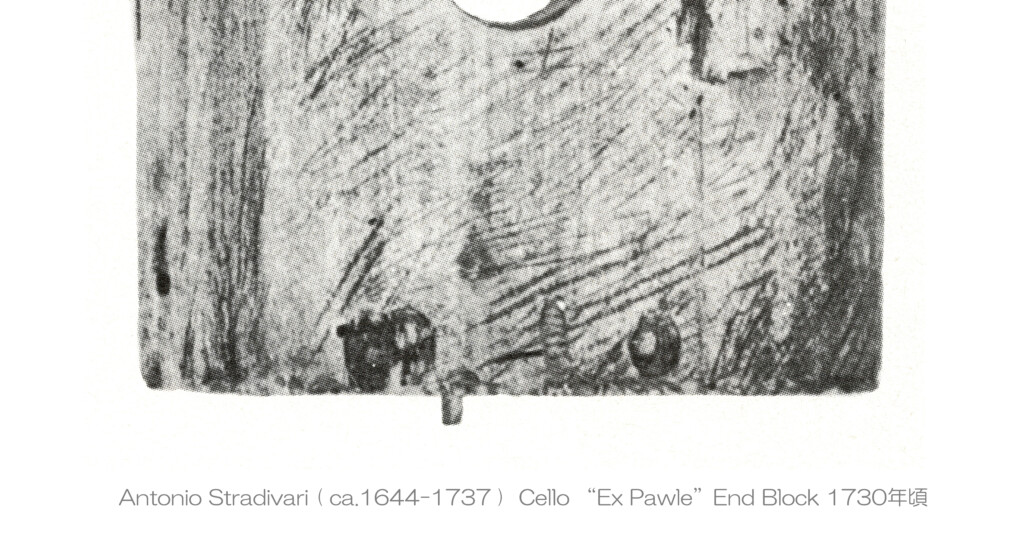

The diameter of the endpin holder hole has been determined. The hole in the body is 21.7mm, and the weight of the endpin including the shaft is 131.6g.

The diameter of the endpin holder hole has been determined. The hole in the body is 21.7mm, and the weight of the endpin including the shaft is 131.6g.

It’s on the far right. I shaved off a lot of the diameter of the endpin holder insertion part.

It’s on the far right. I shaved off a lot of the diameter of the endpin holder insertion part.

6. 鍛造鉄釘( Forged Iron Nails )の埋め込み設定について

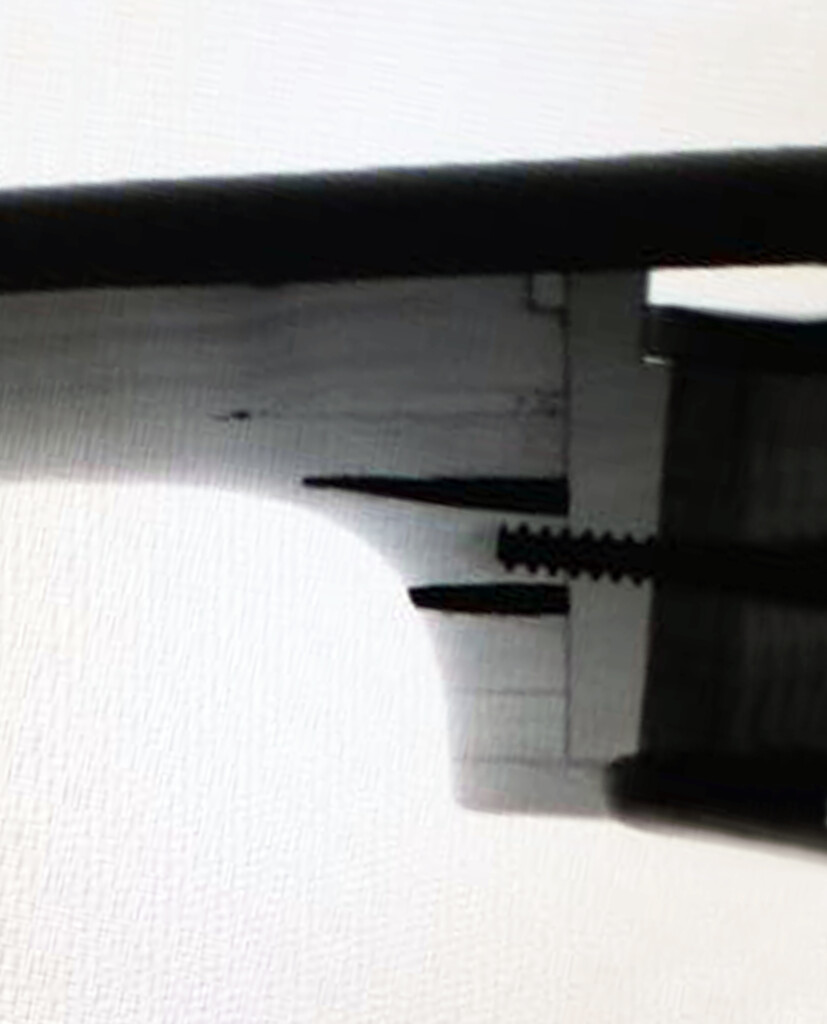

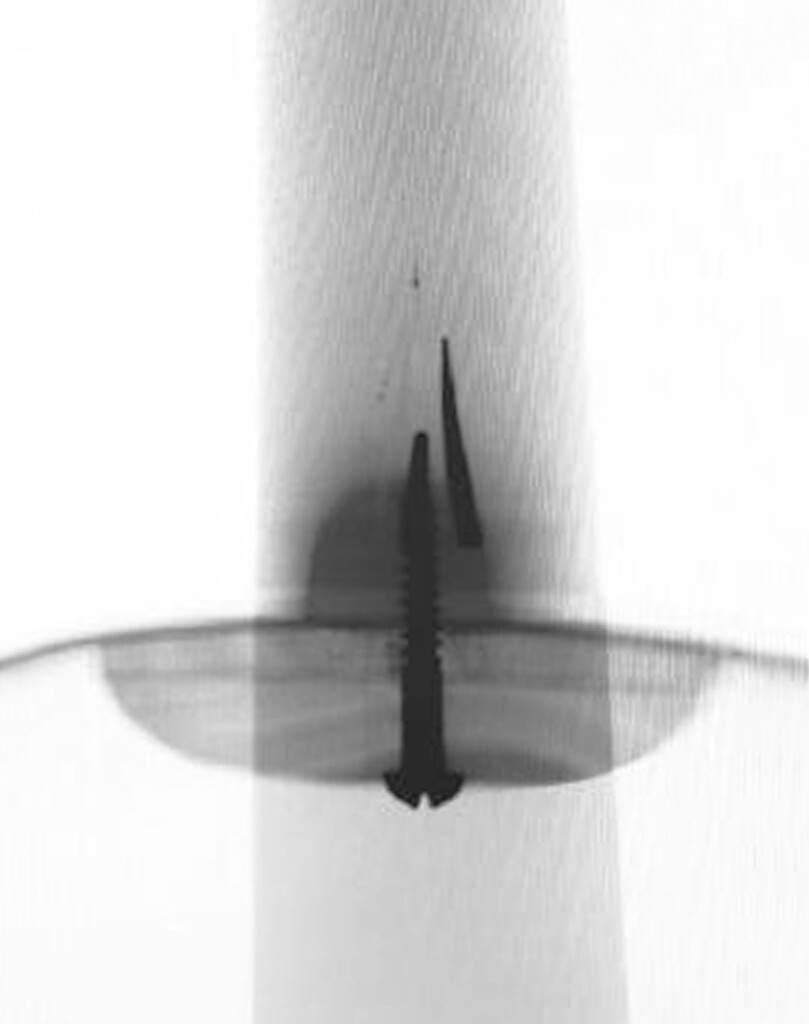

April 26, 2025 3:31 / Forged iron nail guide hole drilling

April 26, 2025 3:31 / Forged iron nail guide hole drilling

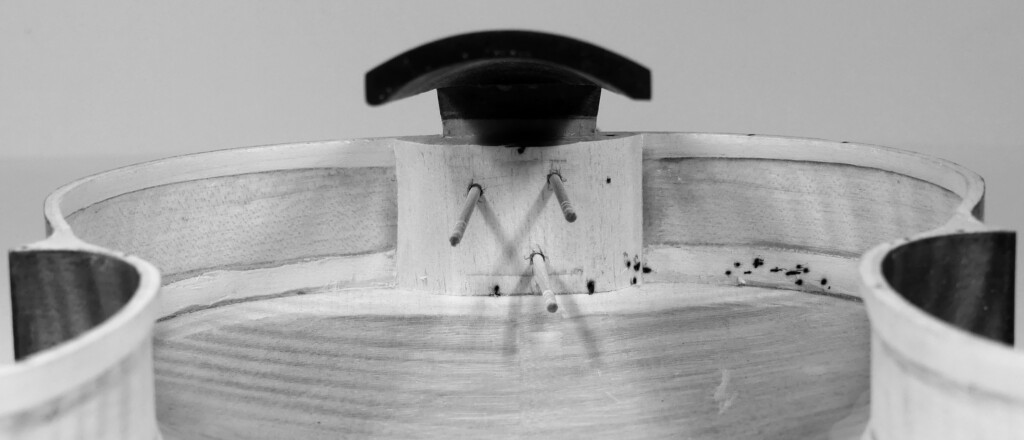

April 26, 2025 4:58 / Positioning of forged nails

April 26, 2025 4:58 / Positioning of forged nails

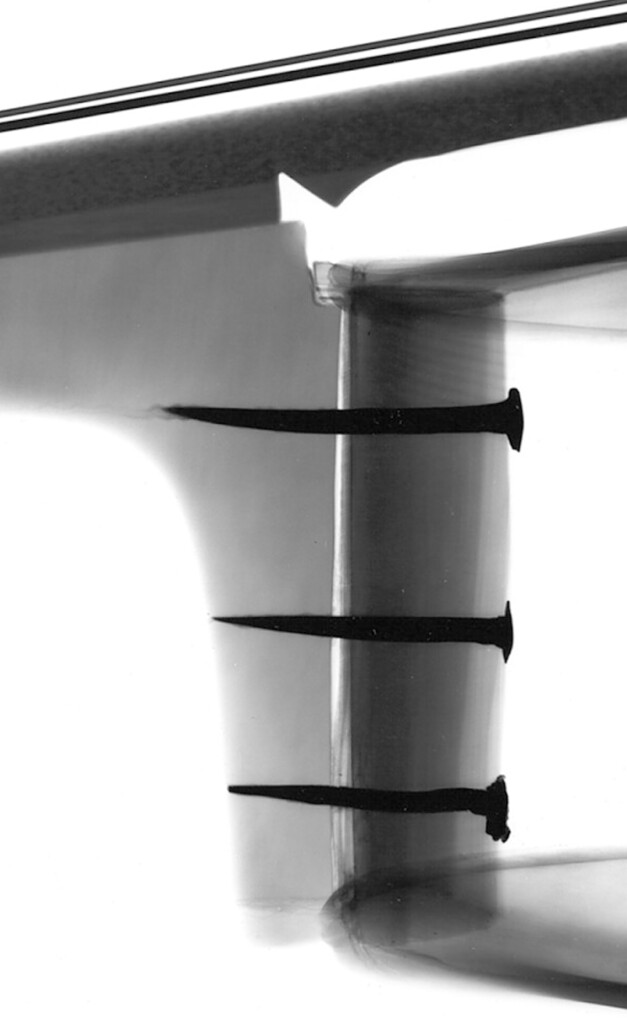

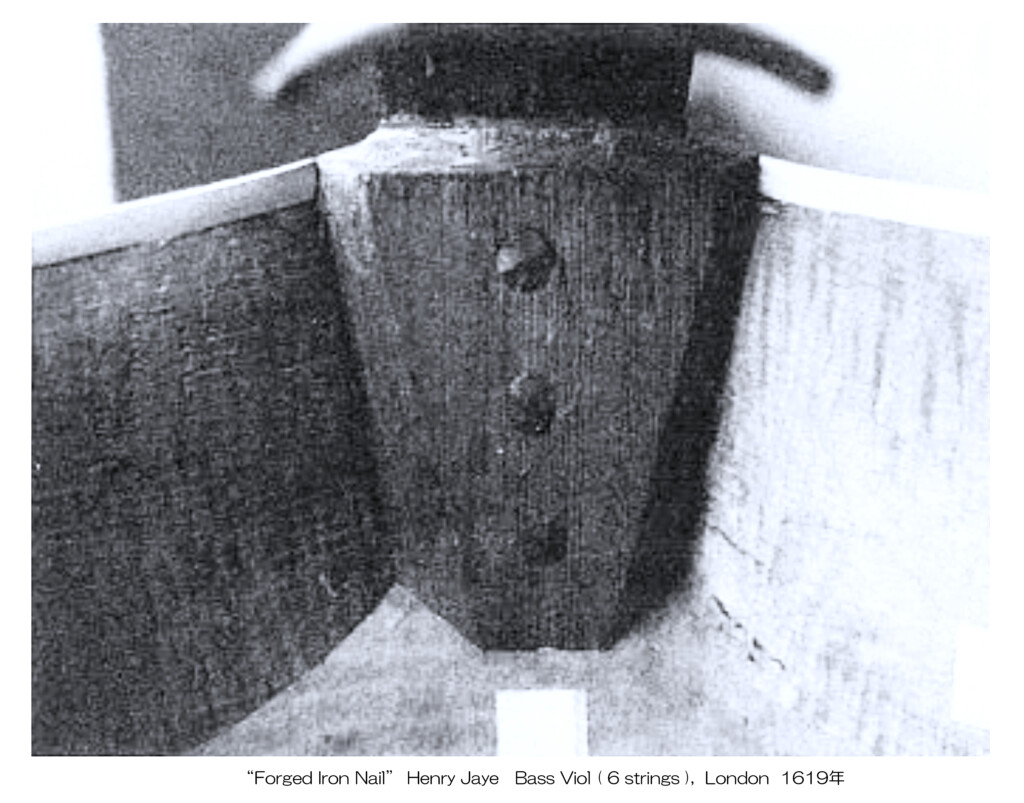

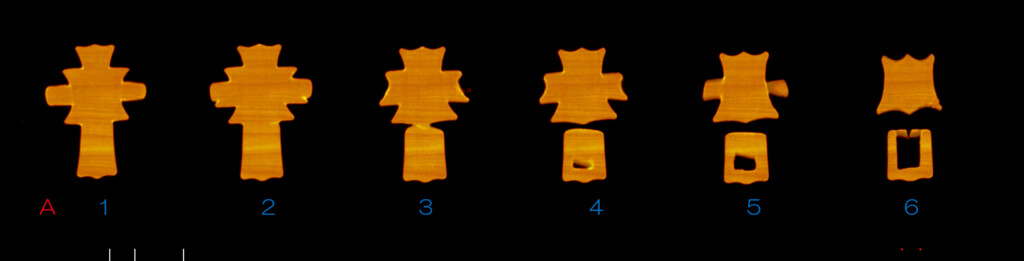

鍛造鉄釘の埋め込みを 直交座標系( デカルト座標系 )で 捉えれば x軸、y軸、z軸それぞれの回転中心の明確化によるエネルギー消耗の最少化を目論んだものと考えることができます。

“加熱鉄釘”での打ち込み穴成型実験

当然ですが、現在 製作しているチェロでも鍛造鉄釘を適用しました。

April 26, 2025 5:04 / Location of forged nails

April 26, 2025 5:04 / Location of forged nails

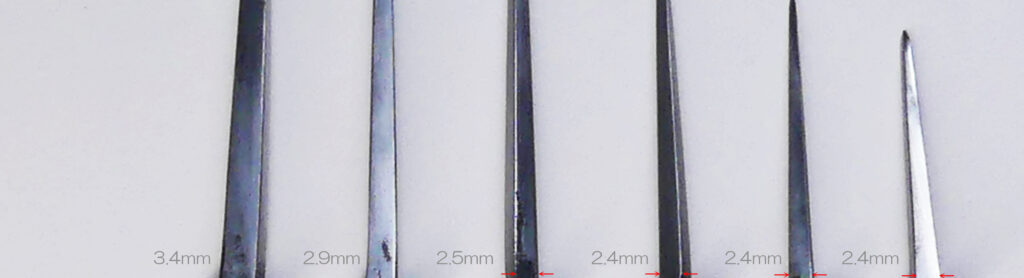

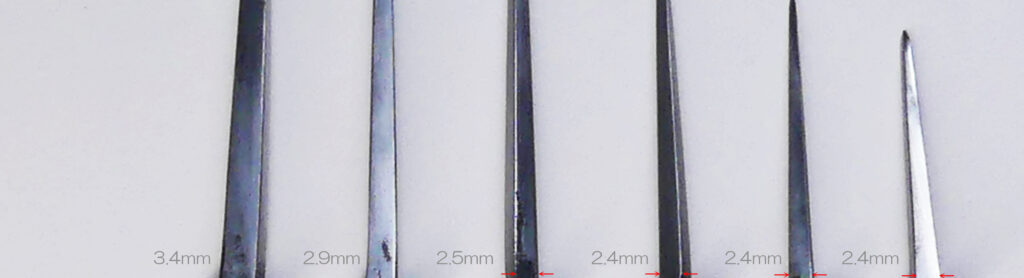

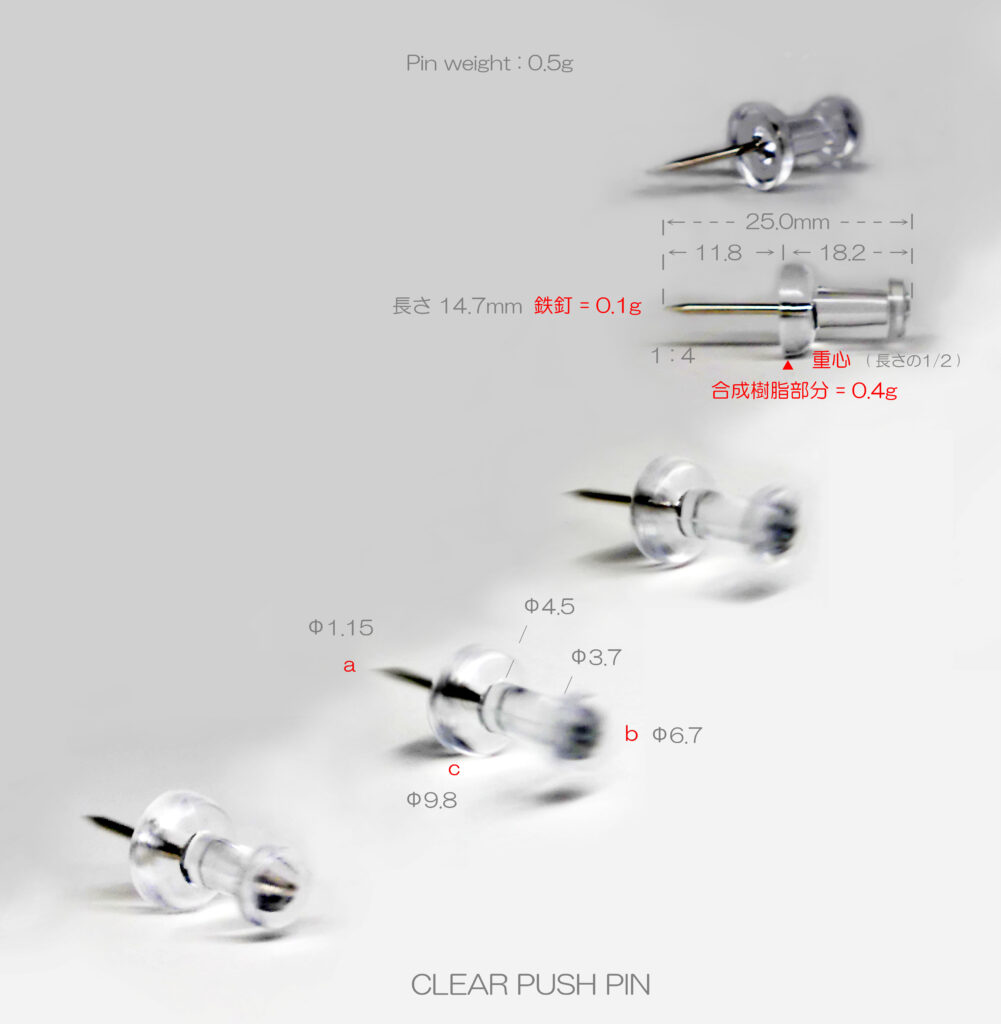

Forged iron nails used in this cello

Forged iron nails used in this cello

( Three on the left )

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ), Bubenreuth 1992. → “Adaptation” November 27, 2024 Tokyo.

( This violin uses three on the right side. )

私は だいぶん前から 鍛造鉄釘の検証をおこない、これを最高の音響加工であると考えるようになりました。

その実証は自作弦楽器から始め、その効果に確信が持てるようになりましたので、他のバイオリンなどにも適用するようになりました。

なお、鍛造鉄釘は当然ですが 特別注文で製作してもらったものです。因みに これらは 30本で ¥35,860- でした。

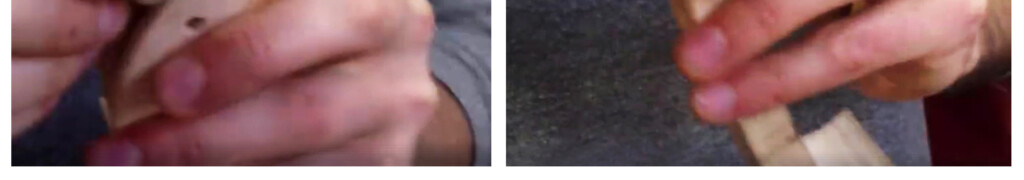

研磨加工を前提とした規格で発注していますので、右側に置いた入荷状態の鍛造鉄釘を 3本のフォーメーションを考慮しながら ヤスリで 長さ、頭直径、角部太さ、重量を計測しながら、左側のように仕上げます。

Forged iron nails used in this cello

Forged iron nails used in this cello

( Three on the left )

右側3本( 2.5g )が ドイツ製バイオリンに埋め込んだもので、左側3本が 自作チェロのために 規格を決定し削った鍛造鉄釘です。やはり、チェロ用は 最小限としても 3本で6.1gと、それなりの重さとなります。

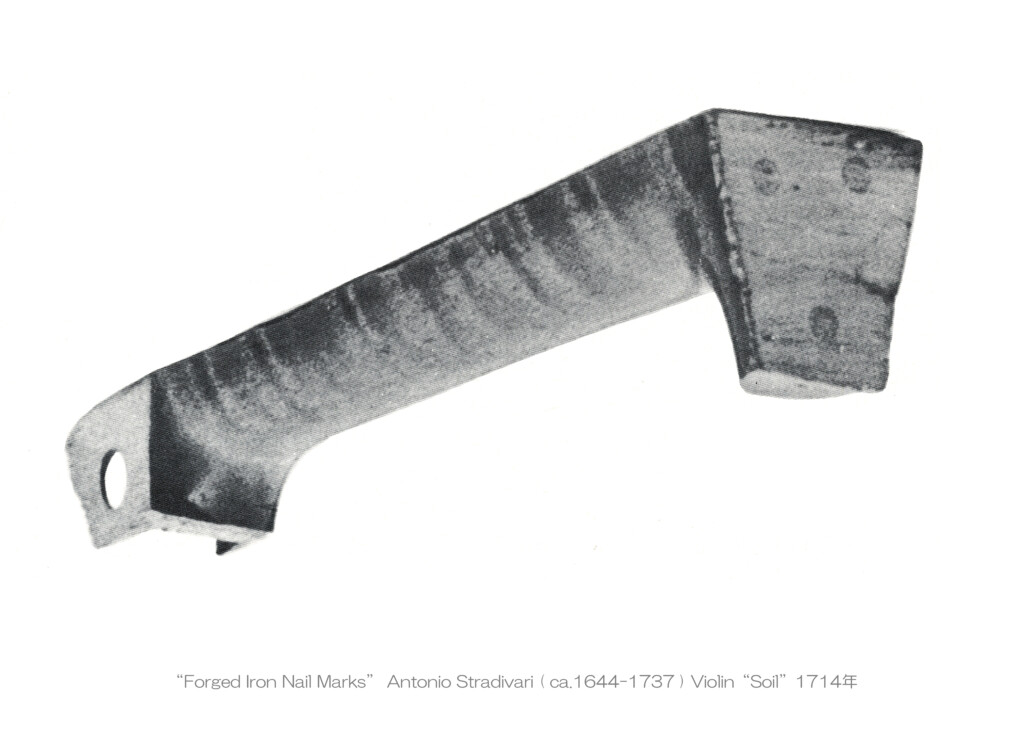

このドイツ製バイオリンには “Soil” 1714年の オリジナルネック釘痕の フォーメーションを適用しました。

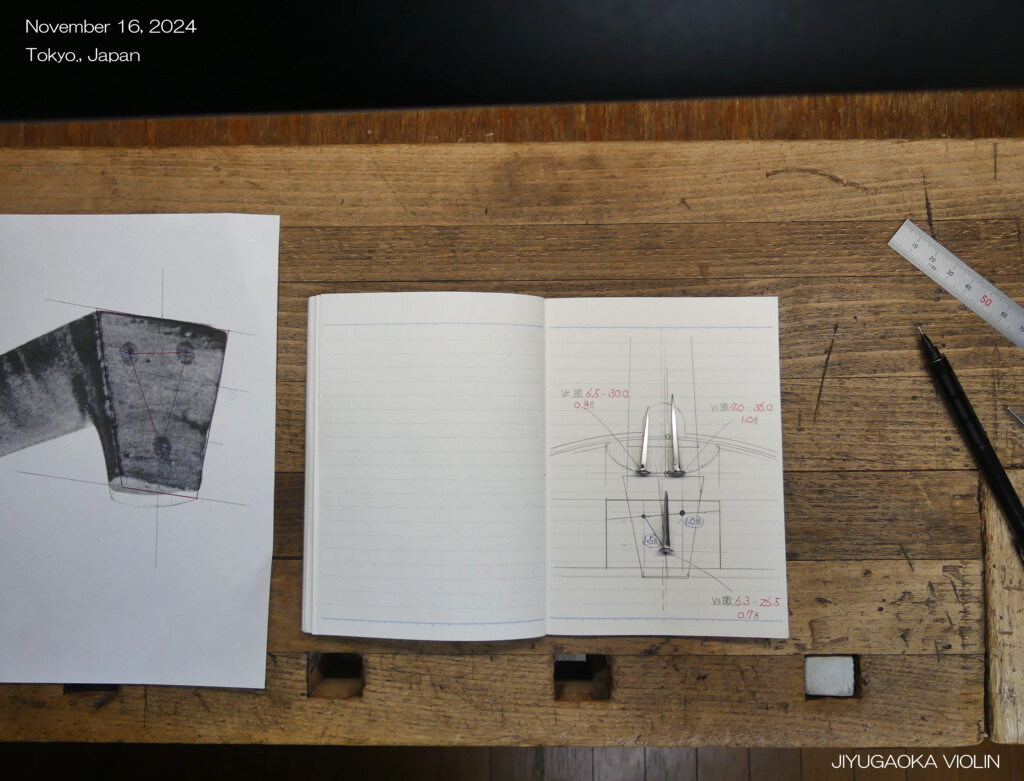

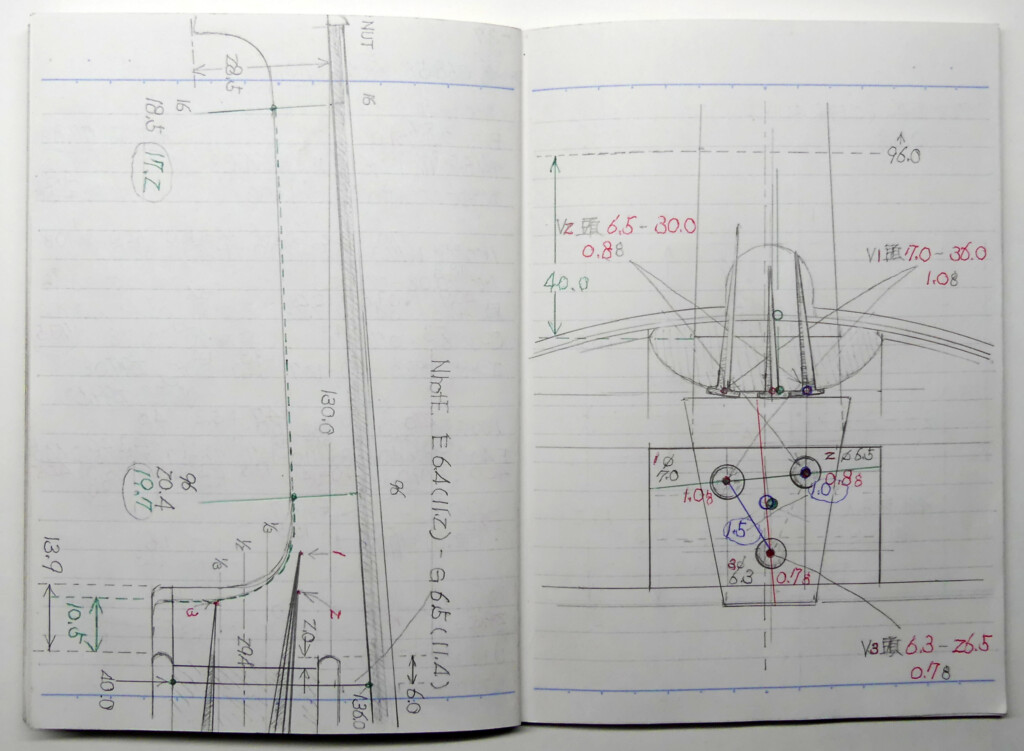

そして これは、実験ノートに原寸大の平面図を書き 微妙な設定を検討をしているところです。

Forged Iron Nails ( 鍛造鉄釘 ) 埋め込み計画図

鍛造鉄釘を納める穴成型直前の準備が整った状態です。ガイド穴の位置、角度、深さを確かめるためにツマヨウジが刺してあります。

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ) 1992年、”Adaptation” November 16, 2024 Tokyo.

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ), Bubenreuth 1992年、 “Adaptation” November 16, 2024, Tokyo.

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ), Bubenreuth 1992年、 “Adaptation” November 16, 2024, Tokyo.

また 当然ですが、鍛造釘の別モードも何種類か試みました。

Genji Matsuda Violin, Newark, 2008年、 “Adaptation” January 7, 2025 / 2:54, Tokyo.

Genji Matsuda Violin, Newark, 2008年、 “Adaptation” January 7, 2025 / 2:54, Tokyo.

Genji Matsuda Violin, Newark, 2008年、 “Adaptation” January 7, 2025 / 2:51, Tokyo.

Genji Matsuda Violin, Newark, 2008年、 “Adaptation” January 7, 2025 / 2:51, Tokyo.

Genji Matsuda Violin, Newark, 2008年、 “Adaptation” January 7, 2025 / 10:55, Tokyo.

Genji Matsuda Violin, Newark, 2008年、 “Adaptation” January 7, 2025 / 10:55, Tokyo.

私は 鍛造鉄釘が ヴァイオリンやチェロのネックブロックに埋め込まれた時の揺れ方は、下のような押しピンが”飛び跳ねる”様子と似たようなものとイメージしています。

それは、上図で ▲重心とした位置の節と、腹としてゆれる両端 a、bにキャラクターとして大きな差があるという意味においてということです。

この写真を撮影するために 押しピンを実際に何度も机の上に落として その振る舞いを観察しましたが、末端 a、あるいは末端 bが机上に触れた瞬間に ピンは大きく飛び跳ねます。

因みに これは、私が実際にピンを爪先で弾いて転がした瞬間にシャッターを押し撮影した画像を、連続写真のようにコラージュしたもので、そのあとで ピンを分解して重さや長さを確認し、そのデータも実験記録として書き込みました。

私の 本気度が伝わるといいなと思っています。

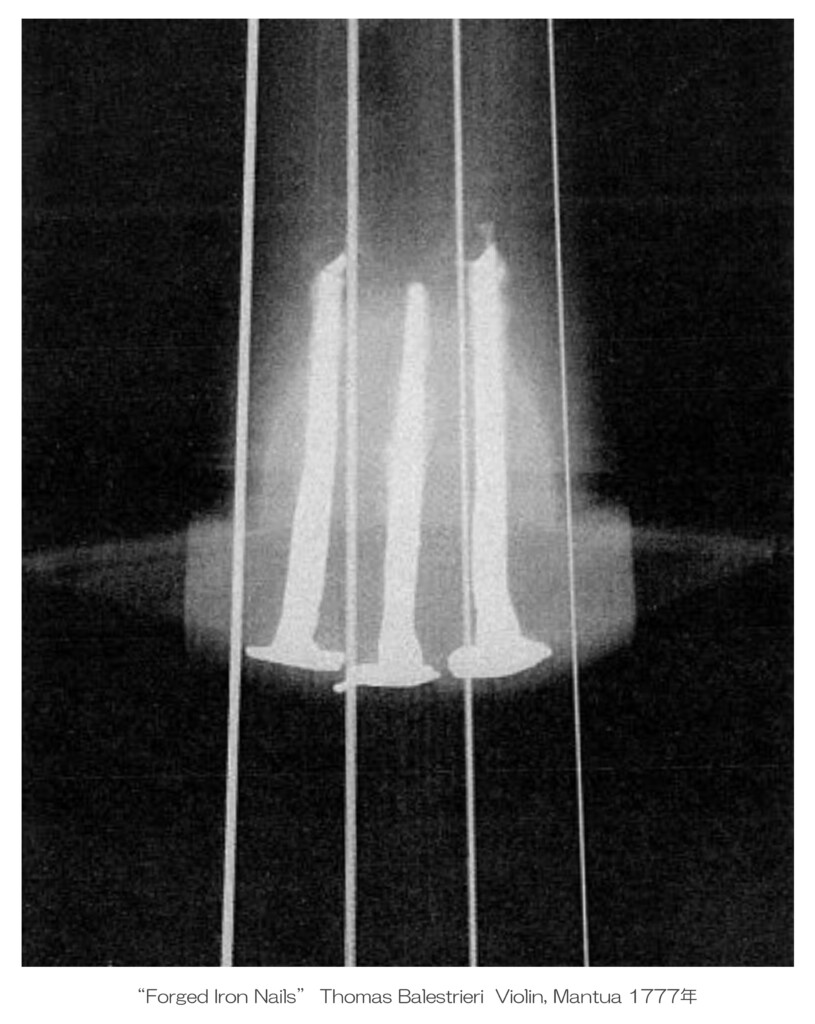

なお、ヴァイオリンやチェロなどの弦楽器で使用された 鍛造鉄釘の実際例につきましては、下に並べた資料を参考としてください。

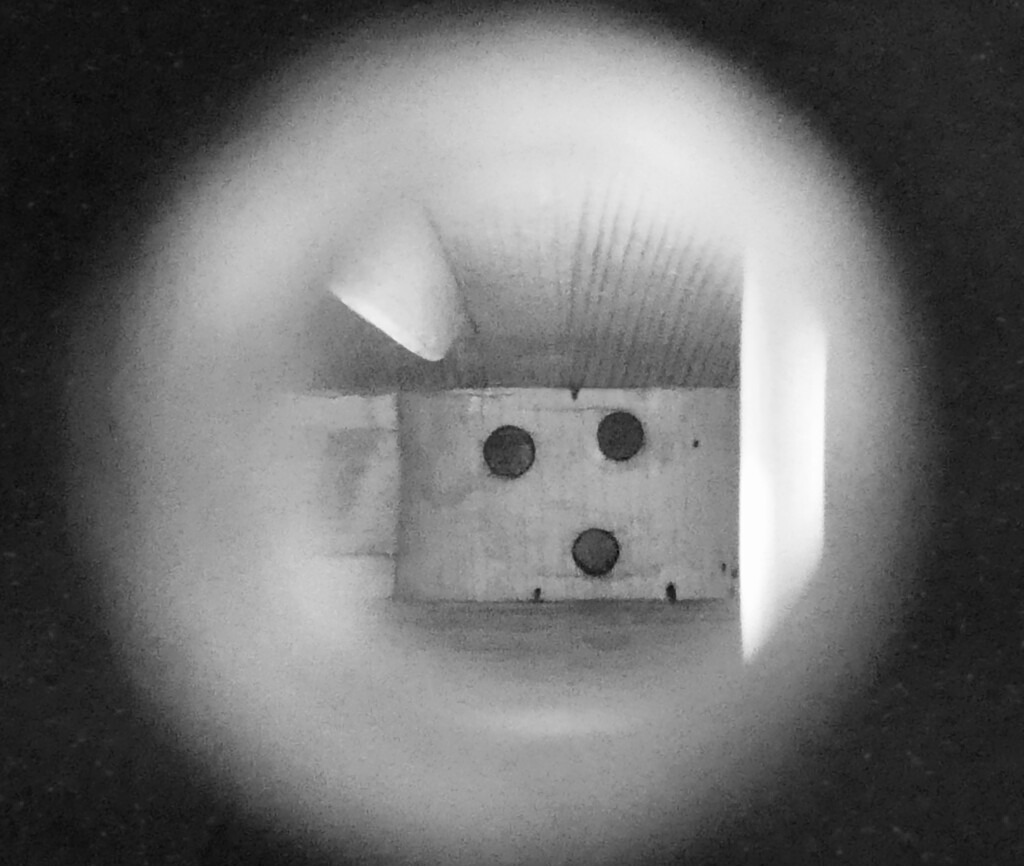

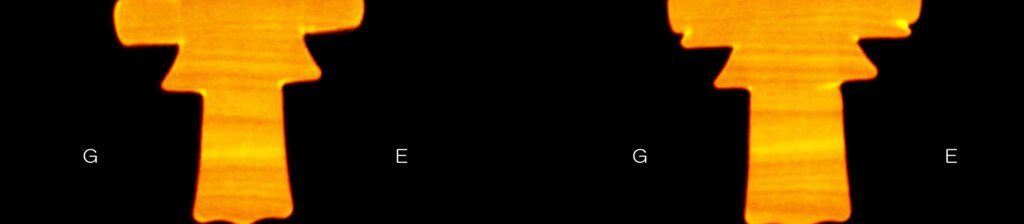

“Forged Iron Nails” / Smithsonian Institute; Cello ( Joannes Baptista Tononi Bologna 1740 )

“加熱鉄釘”での打ち込み穴成型実験

“加熱鉄釘”での打ち込み穴成型実験

“Forged Iron Nail Marks” Bergonzi violin, “Kreisler” 1733年

“Forged Iron Nail Marks” Bergonzi violin, “Kreisler” 1733年

“Forged Iron Nail Marks” Bergonzi violin, “Kreisler” 1733年

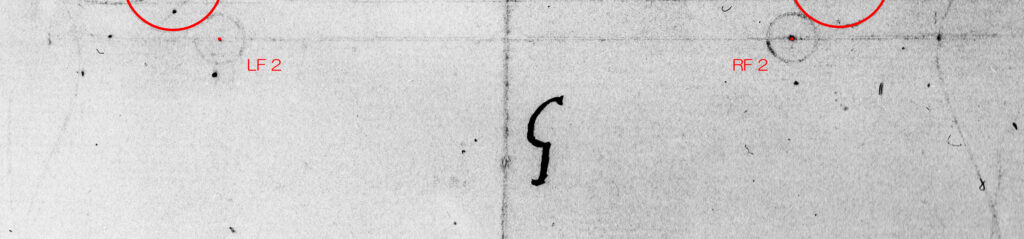

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Cremonese” 1715年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Cremonese” 1715年

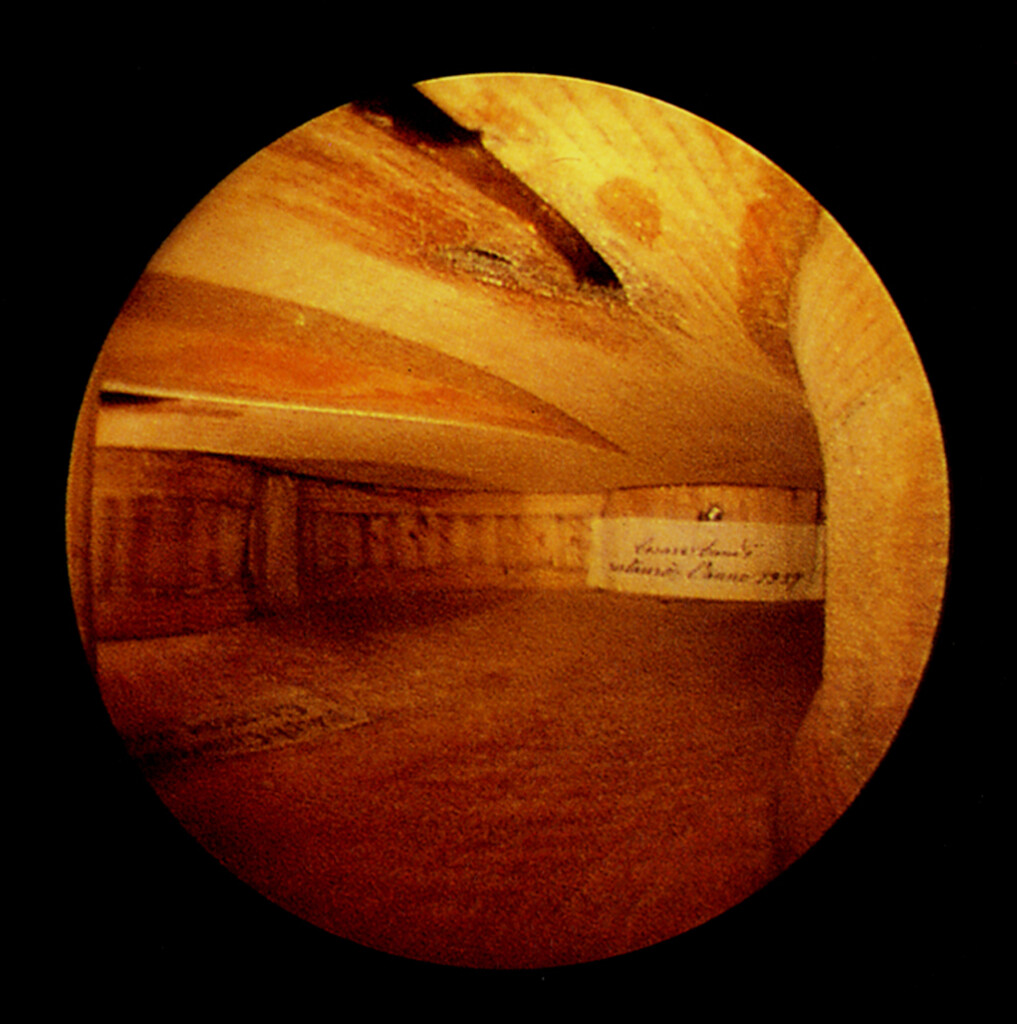

“Forged Iron Nail Marks” Visualization of inside of Stradivari 1711年

“Forged Iron Nail Marks” Visualization of inside of Stradivari 1711年

“Forged Iron Nails” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Tenor viola

“Forged Iron Nails” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Tenor viola

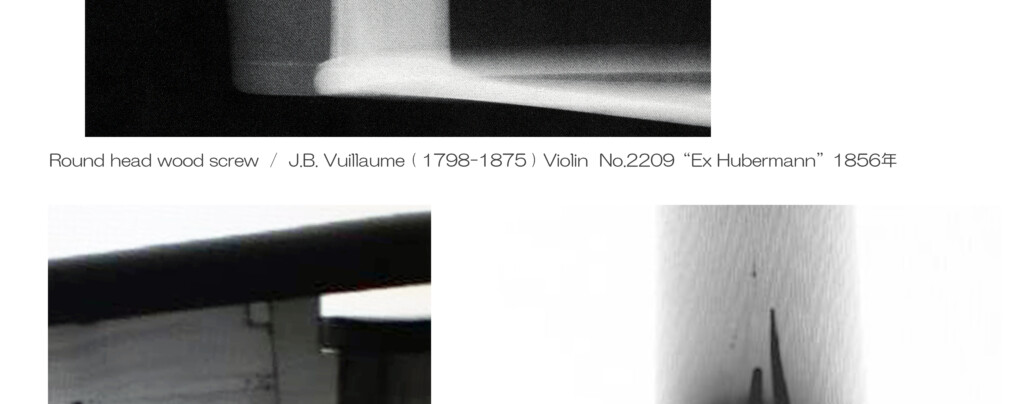

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Tuscan” 1690年

“Forged Iron Nail Marks” Stradivarius violin Original Neck, “Brancaccio – Carl Flesch” 1725年

“Forged Iron Nail Marks” Stradivarius violin Original Neck, “Brancaccio – Carl Flesch” 1725年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Dragonetti” 1700年, Original Neck / 日本音楽財団

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil” 1714年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil” 1714年

“Forged Iron Nail Marks” Stradivari violin – Neck block

“Forged Iron Nail Marks” Stradivari violin – Neck block

“Forged Iron Nail Marks” Lady Blunt Stradivarius 1721年

“Forged Iron Nail Marks” Lady Blunt Stradivarius 1721年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Sarasate” 1724年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Sarasate” 1724年

“Il Cannone” violin 1743年

“Il Cannone violin 1743年” / weight of 434 grams (including fittings).

“Il Cannone violin 1743年” / weight of 434 grams (including fittings).

“Il Cannone violin 1743年” / 1937年修理 資料 “Forged Iron Nails”

“Forged Iron Nails” Amati viola

“Forged Iron Nails” Amati viola

“Iron Nail Mark” Jacob Stainer (1617-1683 ) Violin, Absam.

“Iron Nail Mark” Jacob Stainer (1617-1683 ) Violin, Absam.

“Forged Iron Nail Marks” Santo Serafin( 1699-1776 ) Violin, Venice 1732年

“Forged Iron Nail Marks” Santo Serafin( 1699-1776 ) Violin, Venice 1732年

“Forged Iron Nails” Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Wurlitzer – Perriere” 1780年

“Forged Iron Nails” Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Wurlitzer – Perriere” 1780年

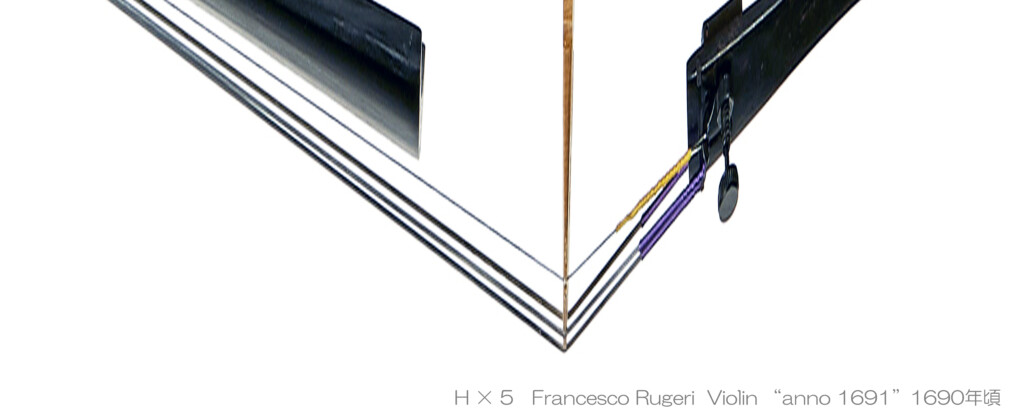

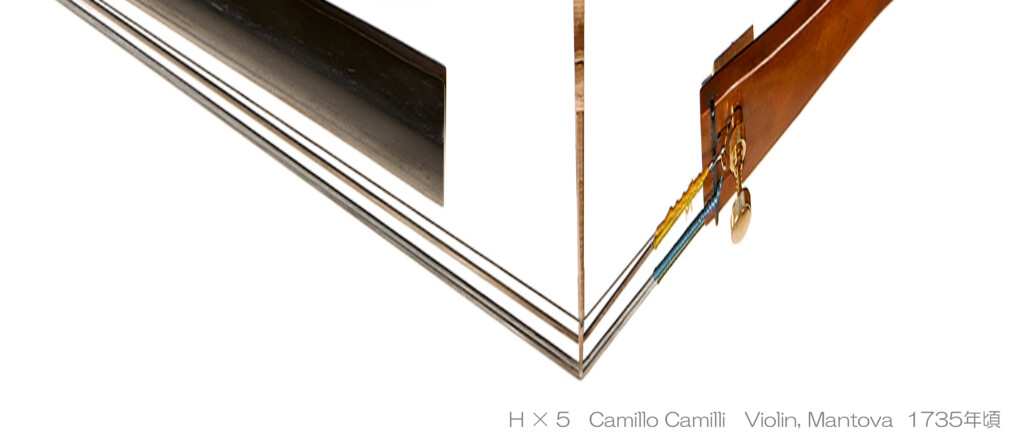

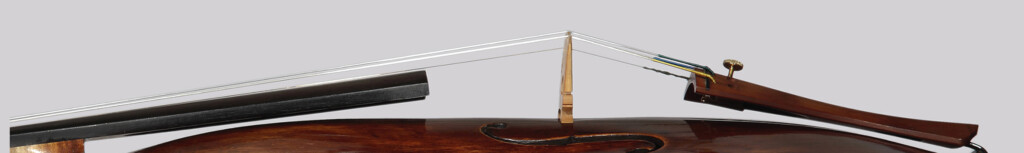

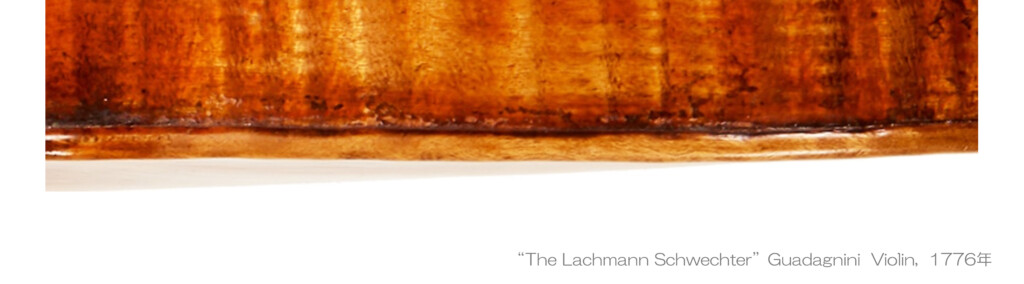

“Forged Iron Nail” Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin, “Lachmann – Schwechter” Turin 1776年

“Forged Iron Nail” Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin, “Lachmann – Schwechter” Turin 1776年

“Forged Iron Nail Marks” Guadagnini Violin, “The Lachmann Schwechter” 1776年

“Forged Iron Nail Marks” Guadagnini Violin, “The Lachmann Schwechter” 1776年

“Forged Iron Nail Marks” Hieronymus Amati ( ca.1561-1630 ) Violino piccolo, Cremona 1613年

“Forged Iron Nail Marks” Hieronymus Amati ( ca.1561-1630 ) Violino piccolo, Cremona 1613年

“Forged Iron Nail Marks” Pietro Giacomo Rogeri, Violin, Brescia 1710年

“Iron Nail Mark” Old German violin

“Iron Nail Mark” Old German violin

“Forged Iron Nails” Andrea Guarneri / Tenor viola 1664年

“Forged Iron Nails” Andrea Guarneri / Tenor viola 1664年

“Forged Iron Nails” Andrea Guarneri / Tenor viola 1664年

“Forged Iron Nails” Andrea Guarneri / Tenor viola 1664年

“Forged Iron Nails” Jacob Stainer Violin, Absam 1679年

“Forged Iron Nails” Jacob Stainer Violin, Absam 1679年

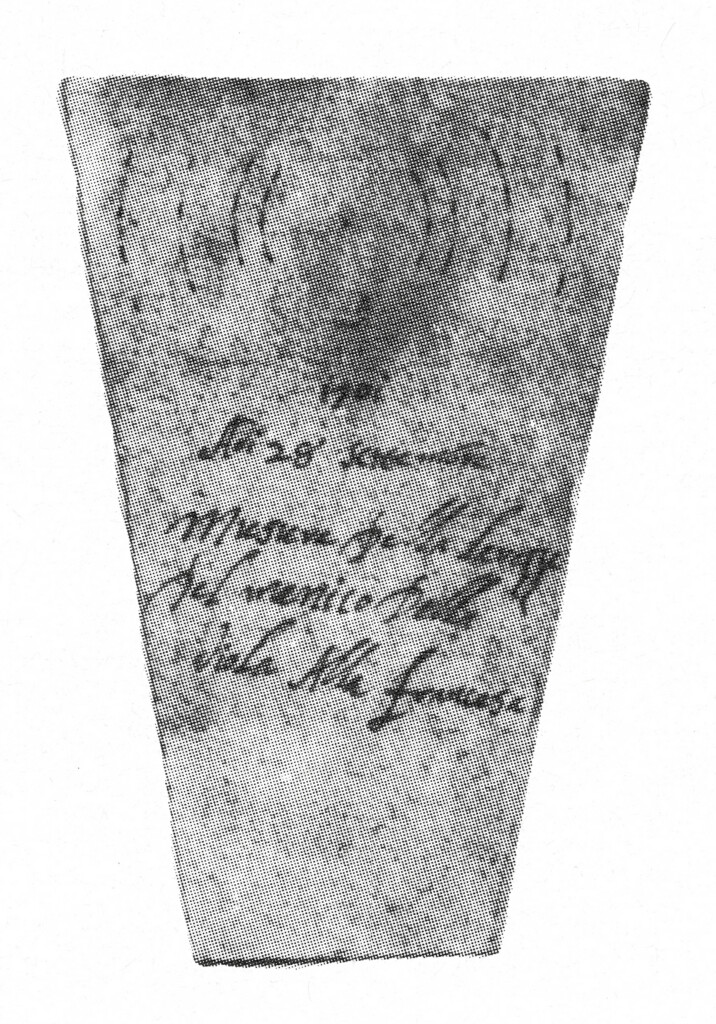

ピエタ慈善院付属音楽院の楽器

“Ospedale della Pietà” ( オスペダーレ・デッラ・ピエタ ) – Antonio Vivaldi ( 1678-1741 ), 1703-1713.

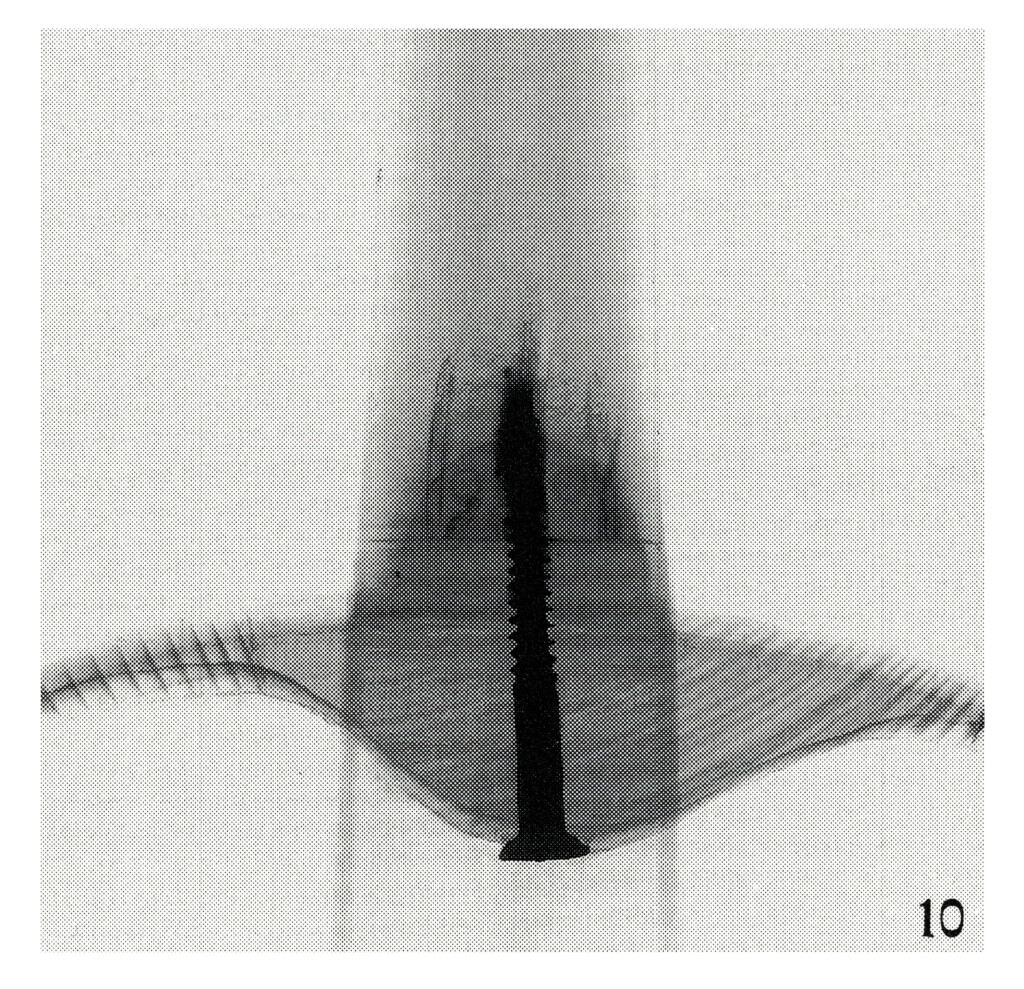

『 Musical Instruments of the Institute of Pieta of Venice 』Venice – May 14, 1990 / Marco Tiella, Luca Primon

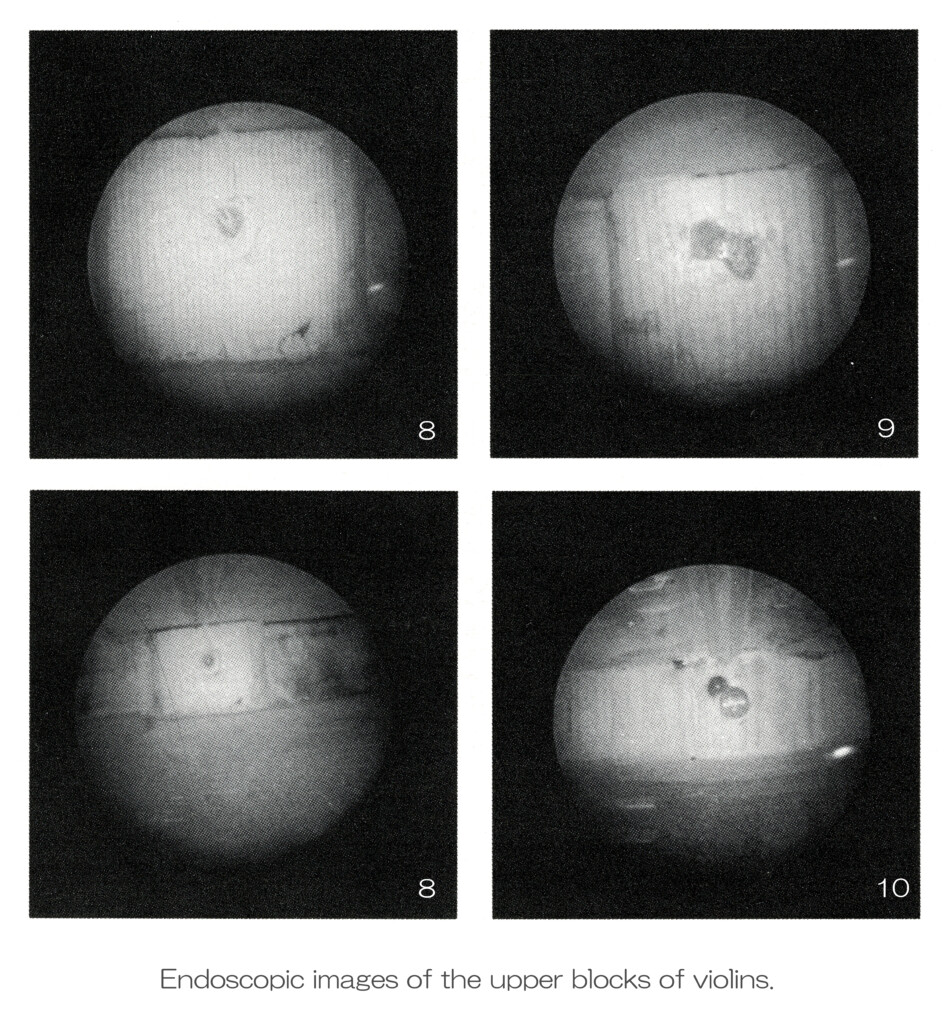

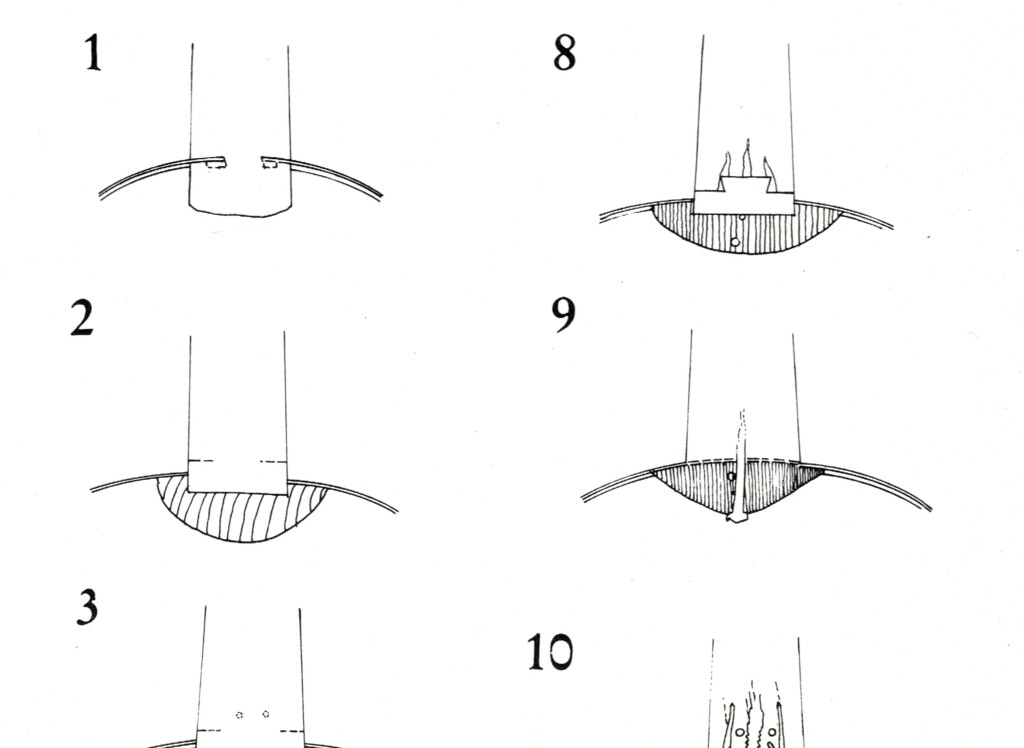

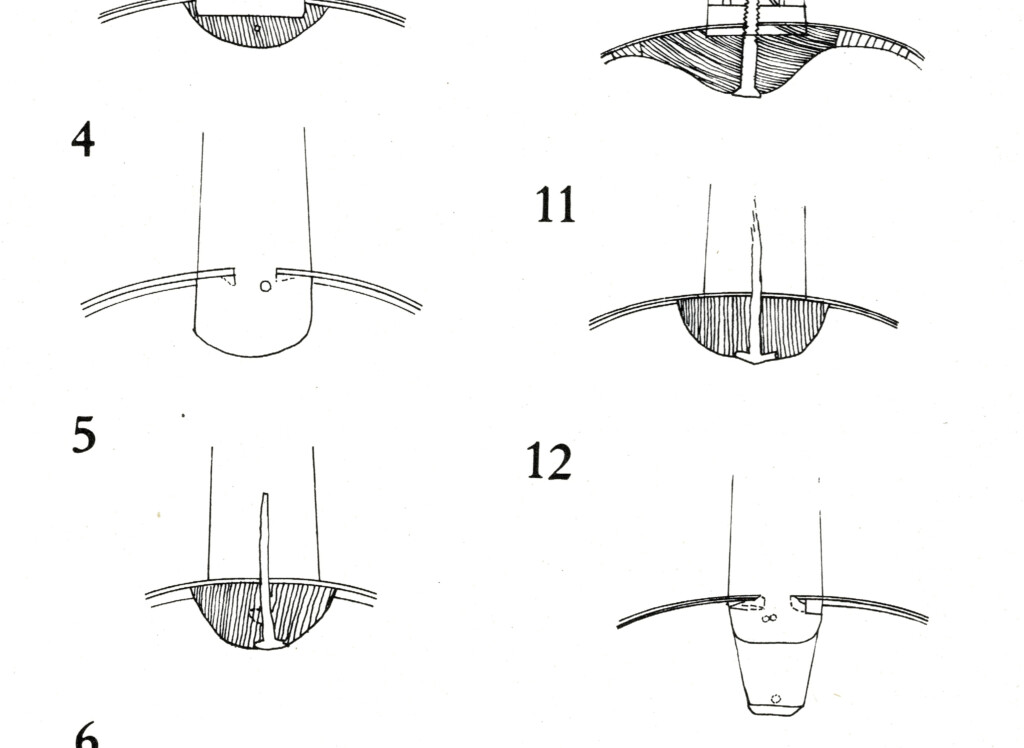

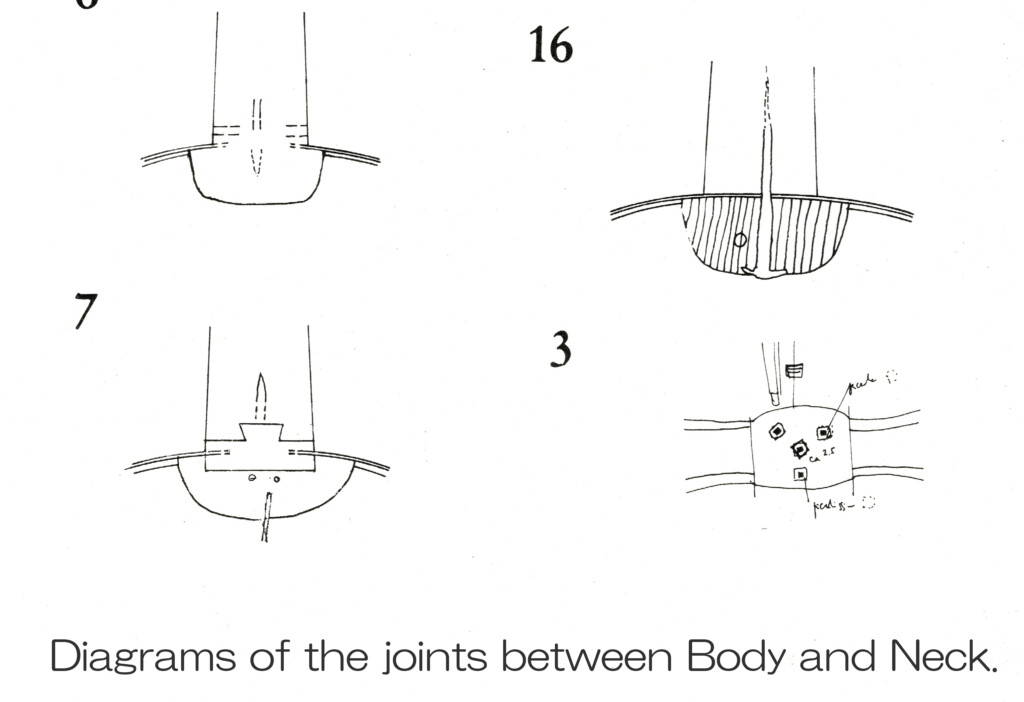

Diagrams of the joints between Body and Neck No.8 / Violin – Petrus Guarnerius Filius Joseph, Anno 1751.

Diagrams of the joints between Body and Neck No.8 / Violin – Petrus Guarnerius Filius Joseph, Anno 1751.

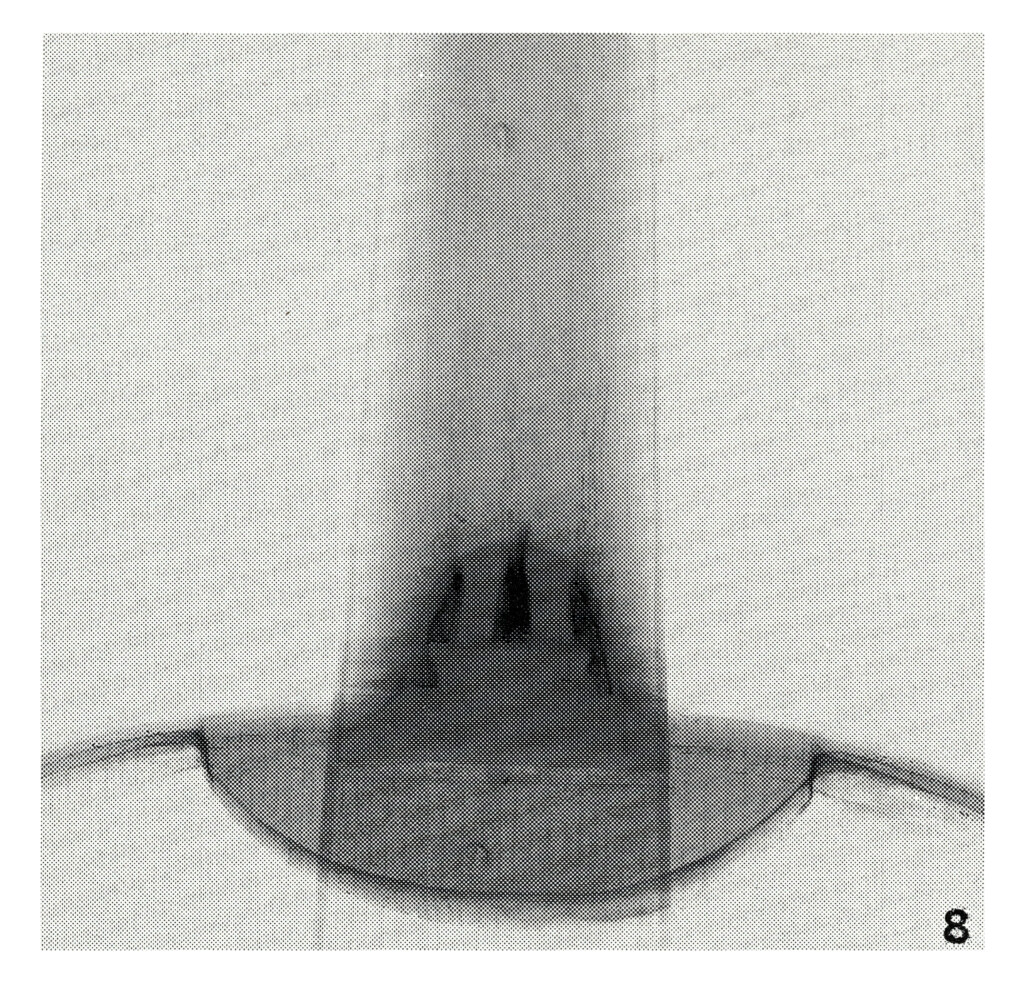

Diagrams of the joints between Body and Neck No.10 / Violin – Andrea Guarnieri Cremona, Anno 1654.

Diagrams of the joints between Body and Neck No.10 / Violin – Andrea Guarnieri Cremona, Anno 1654.

Diagrams of the joints between Body and Neck No.16 / Viola – Senza etichetta – Terminus post quem 1717.

Diagrams of the joints between Body and Neck No.16 / Viola – Senza etichetta – Terminus post quem 1717.

“Forged Iron Nails” Thomas Balestrieri Violin, Mantua 1777年

“Forged Iron Nails” Thomas Balestrieri Violin, Mantua 1777年

“Forged Iron Nail” An ancient Violin from Mittenwald.

“Forged Iron Nail” An ancient Violin from Mittenwald.

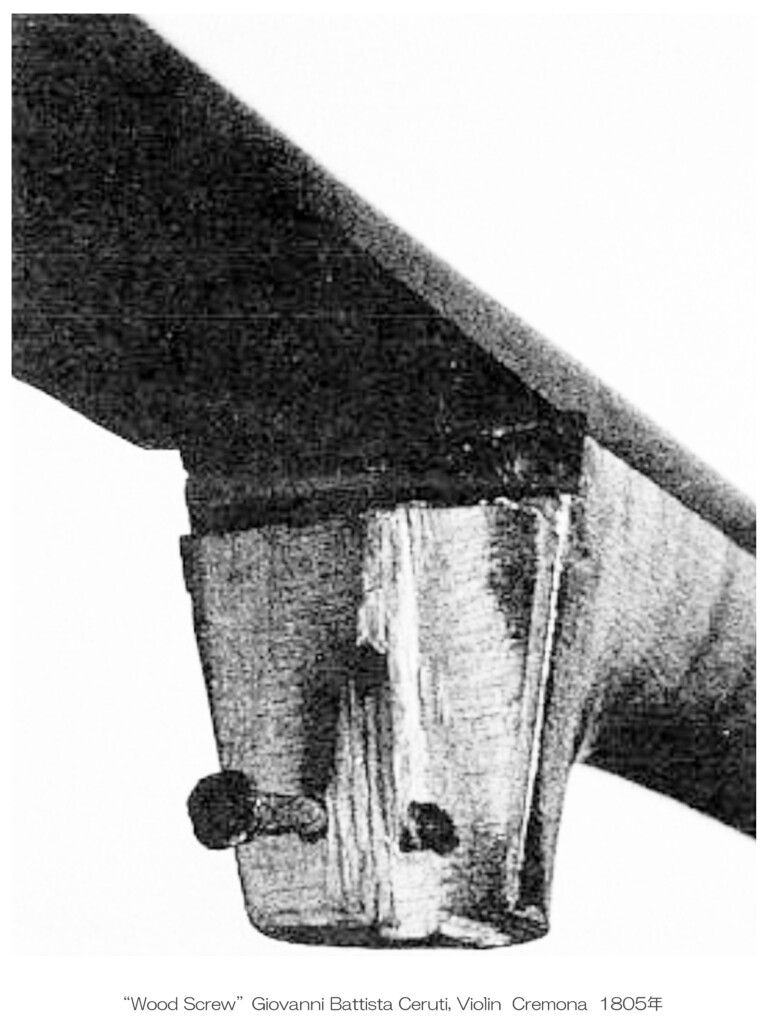

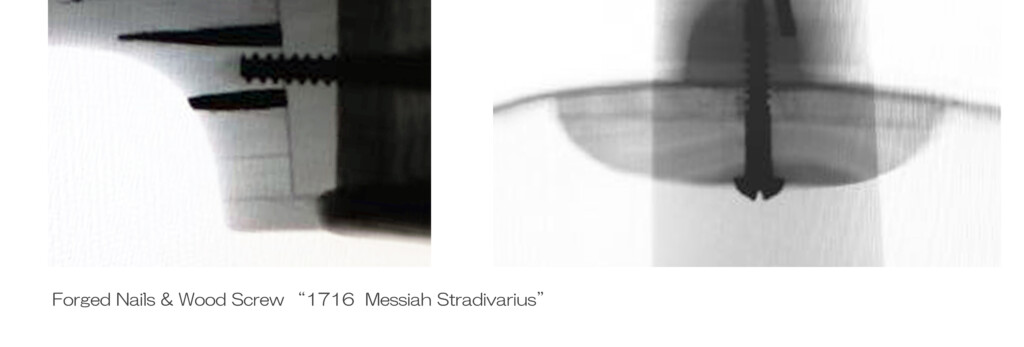

また 余談となりますが、19世紀初頭から 鍛造鉄釘の役割を “木ネジ”に代替させた弦楽器製作者が現れました。

彼らが 改作や修理をした弦楽器の中には『メシア・ストラディヴァリウス』のように、複雑な状況となっているものがあります。

“Wood Screw” Giovanni Battista Ceruti Violin, Cremona 1805年

“Wood Screw” Giovanni Battista Ceruti Violin, Cremona 1805年

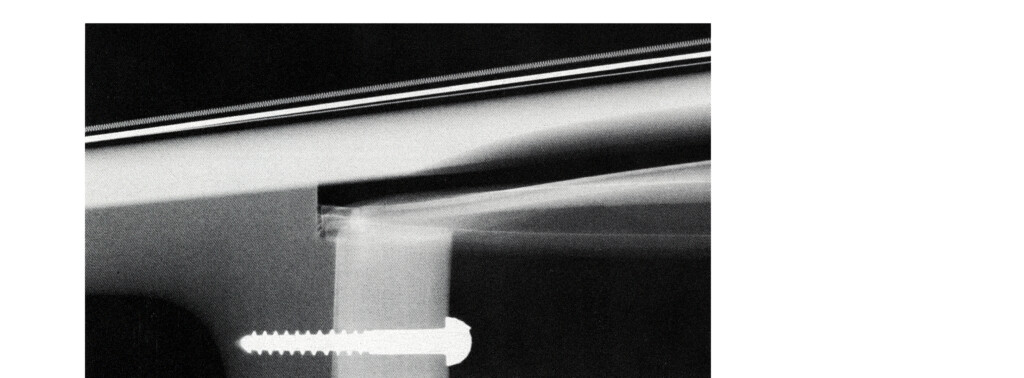

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

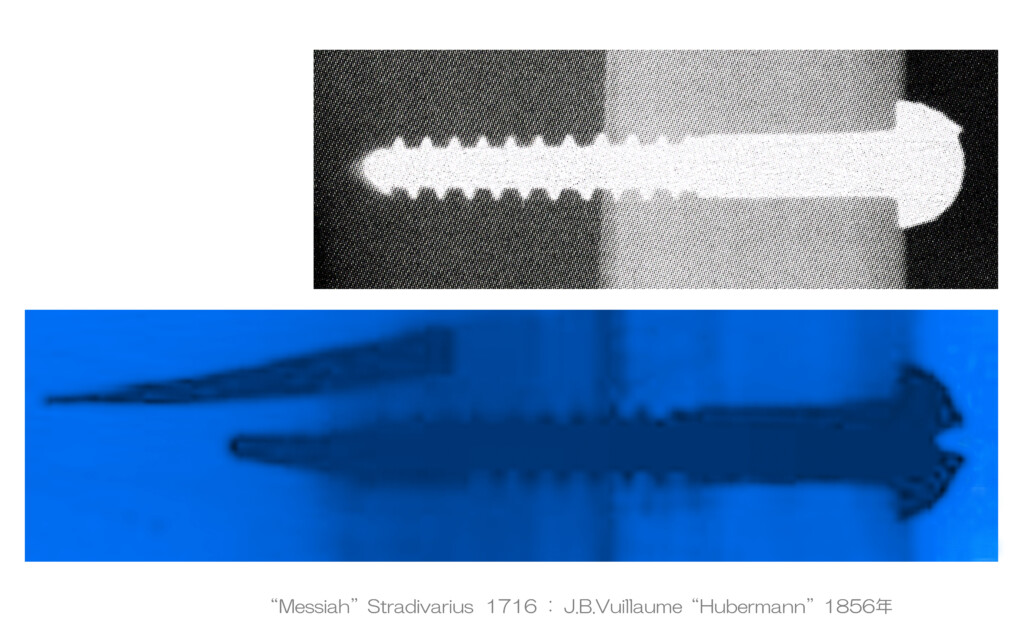

“Forged Nails and Round head wood screw” J.B.Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年 – “Messiah Stradivarius 1716”

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Wood Screw” Ludovico Rastelli ( 1801-1878 ) Violin, Genoa 1870年

“Wood Screw” Ludovico Rastelli ( 1801-1878 ) Violin, Genoa 1870年

“Wood Screw Mark” Pietro Messori (1870-1952) Violin, Modena 1927年

“Wood Screw Mark” Pietro Messori (1870-1952) Violin, Modena 1927年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Neck Pattern, “Viola da Gamba” 1701.

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Neck Pattern, “Viola da Gamba” 1701.

“Forged Iron Nail” Henry Jaye, Bass Viol ( 6 strings ), London 1619年

“Forged Iron Nail” Henry Jaye, Bass Viol ( 6 strings ), London 1619年

“Forged Iron Neil Marks” Bass viol, John Pitts 1675年

“Forged Iron Neil Marks” Bass viol, John Pitts 1675年

“Bass viol” Michel Colichon, Paris. 1687年以降

“Bass viol” Michel Colichon, Paris. 1687年以降

“Forged Iron Nails” Bass Viol ( 6 strings ), Barak Norman, London 1718年

“Forged Iron Nails” Bass Viol ( 6 strings ), Barak Norman, London 1718年

ヴァイオリンやチェロの発明は”永久機関”を製作しようとしていた時代のことで、用いられた技術は”てこの原理”の発展形ですが、後に”角運動量”や”角運動量保存の法則”などと表現される考え方と同じようなものであったようです。

April 27, 2025 22:59 / The bridge is being made before the varnishing process. / weight : 2443.8g

April 27, 2025 22:59 / The bridge is being made before the varnishing process. / weight : 2443.8g

このような 鍛造鉄釘( Forged Iron Nails )の埋め込みを X軸とすると、駒と魂柱が Y軸であると解釈できます。

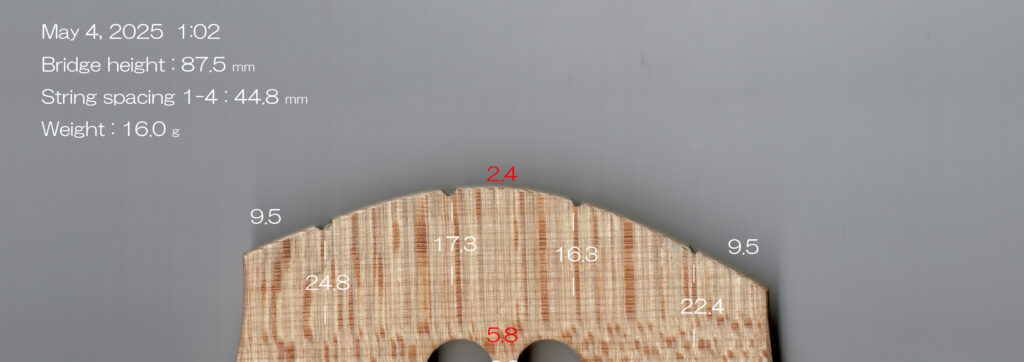

May 4, 2025 1:02 / The bridge for the cello is finished.

May 4, 2025 1:02 / The bridge for the cello is finished.

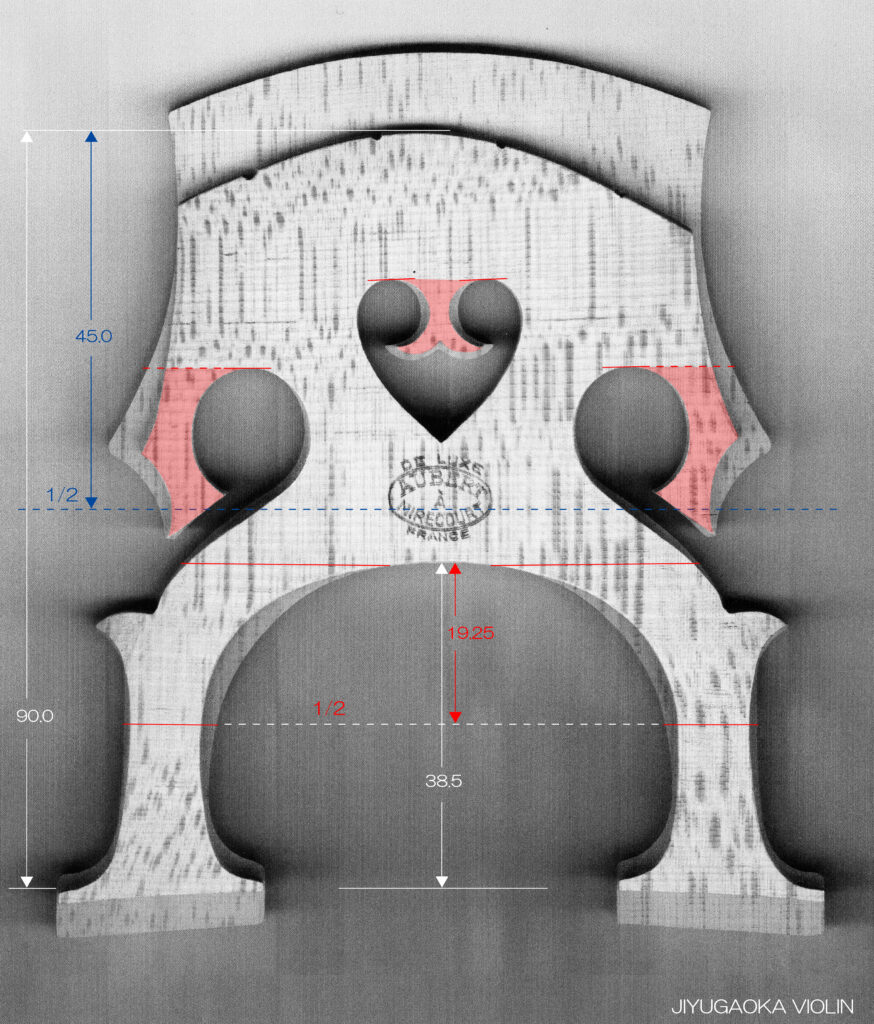

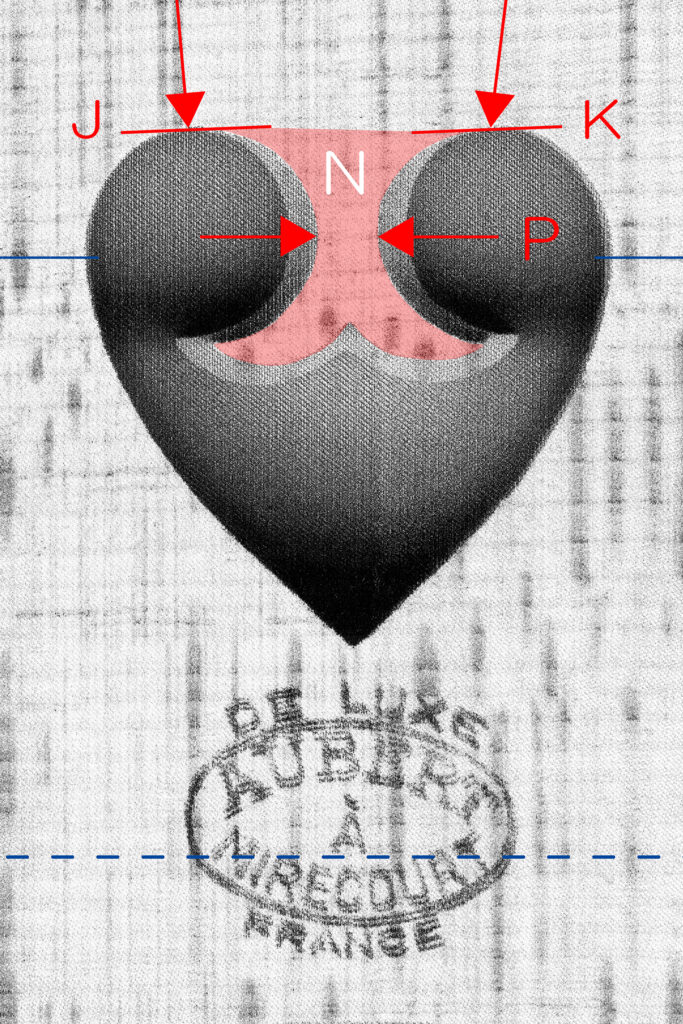

2023.6.08 “JIYUGAOKA VIOLIN”, Cello Bridge.

2023.6.08 “JIYUGAOKA VIOLIN”, Cello Bridge.

余談ですが、私は、皆さんに‥ 私自身が 過去に試みた実証実験をお勧めしています。

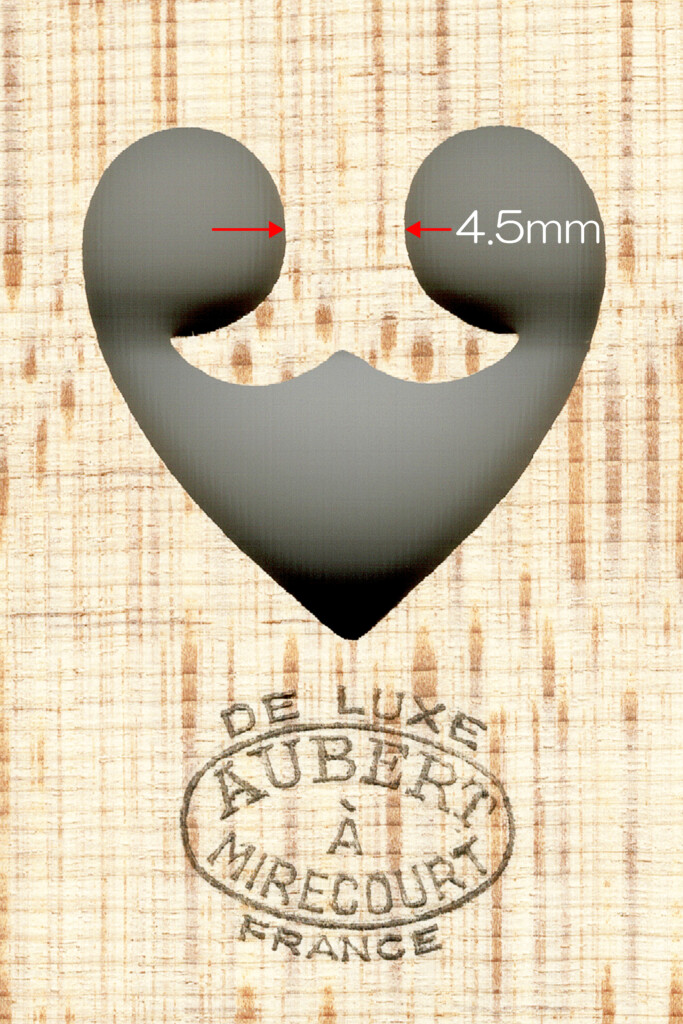

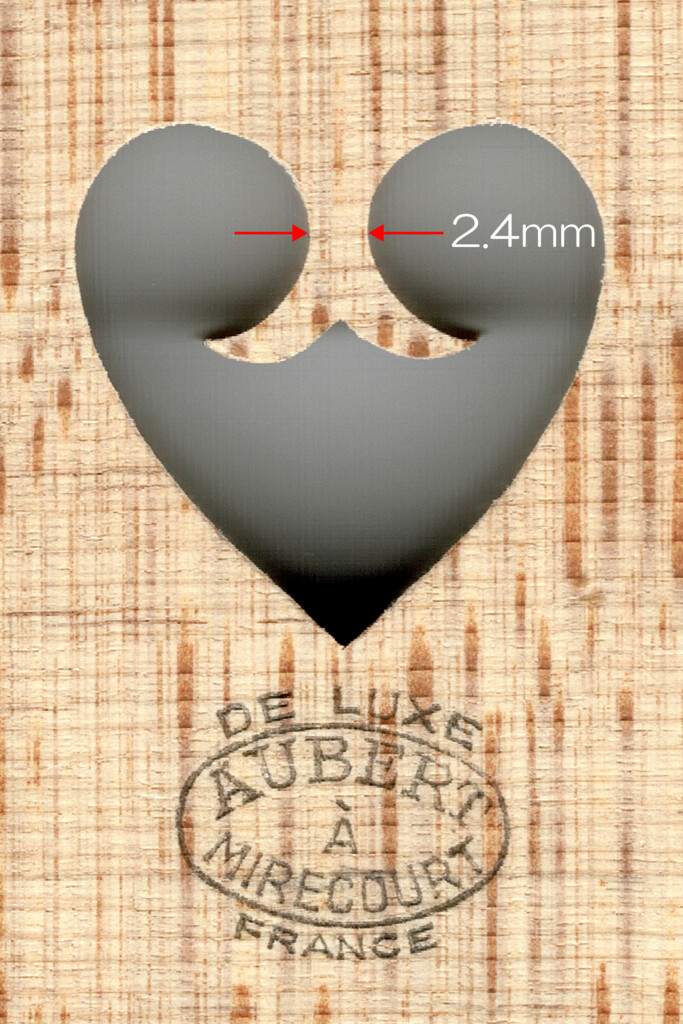

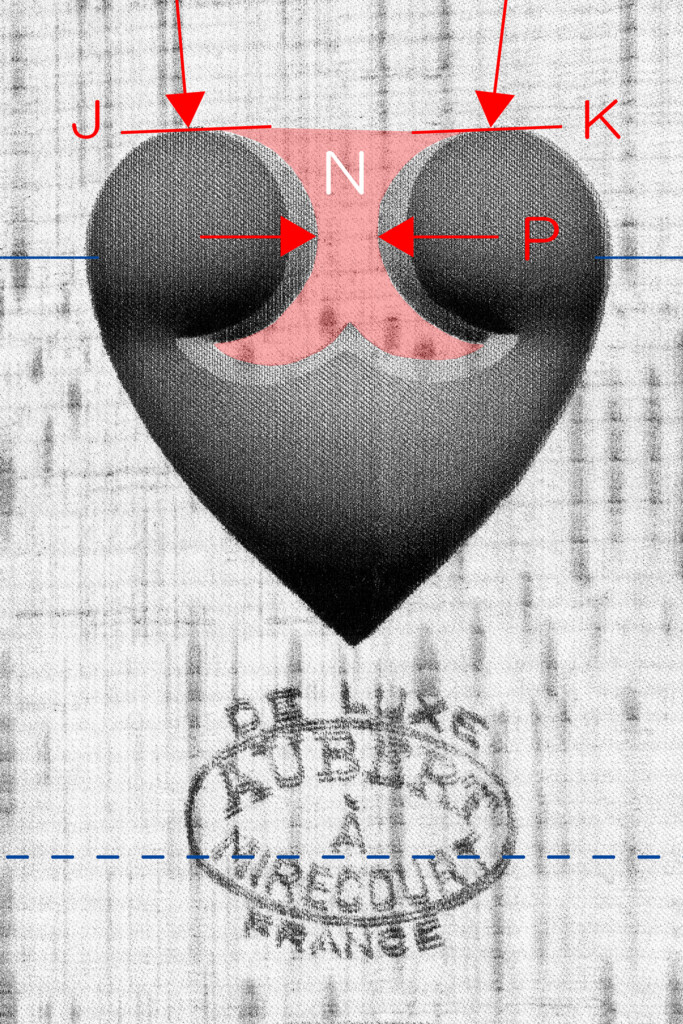

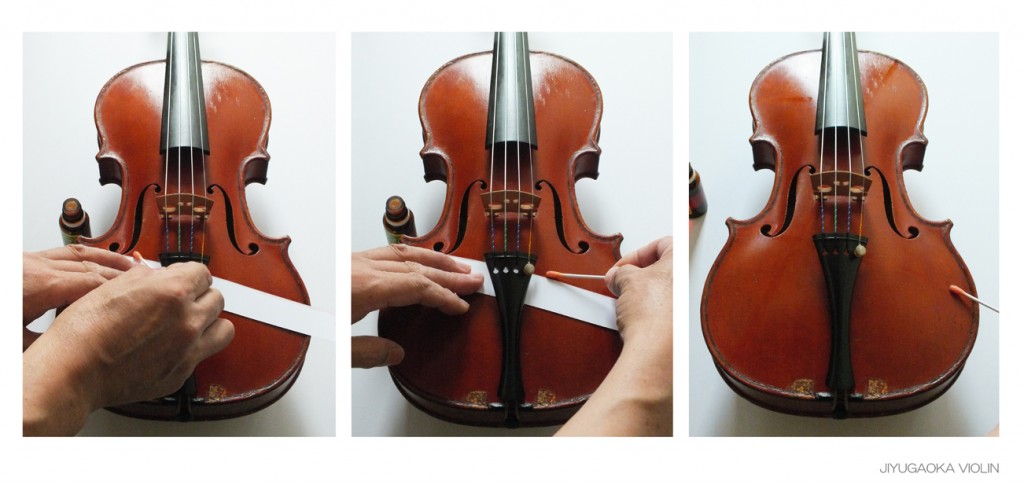

それは、市販のチェロ駒で ハート穴の中央に垂れている “Heart wing” 狭隘部( 下右図 P幅 )を 揺らしてみては少し削り込む作業を繰り返しながら2.9mm以下まで削るものです。

市販のチェロ駒 “AUBERT-DE LUXE” フレンチ・モデルは初めは( 下左 4.5mm / 23.4g )『軽く感じる駒』なのですが、弦高を合わせてから( 16.8g )、”Heart wing”狭隘部の削り込みを重ねる度に、次第に 水平に保持した指に感じる重さが増していき ます。( 下中央 2.4mm / 14.9g )

実際の質量は 削った分だけ軽くなっていく訳ですが、水平に保持した時の印象が 逆に『重く感じる駒』に変化していきます。

2023.6.08 “JIYUGAOKA VIOLIN”, Cello Bridge.

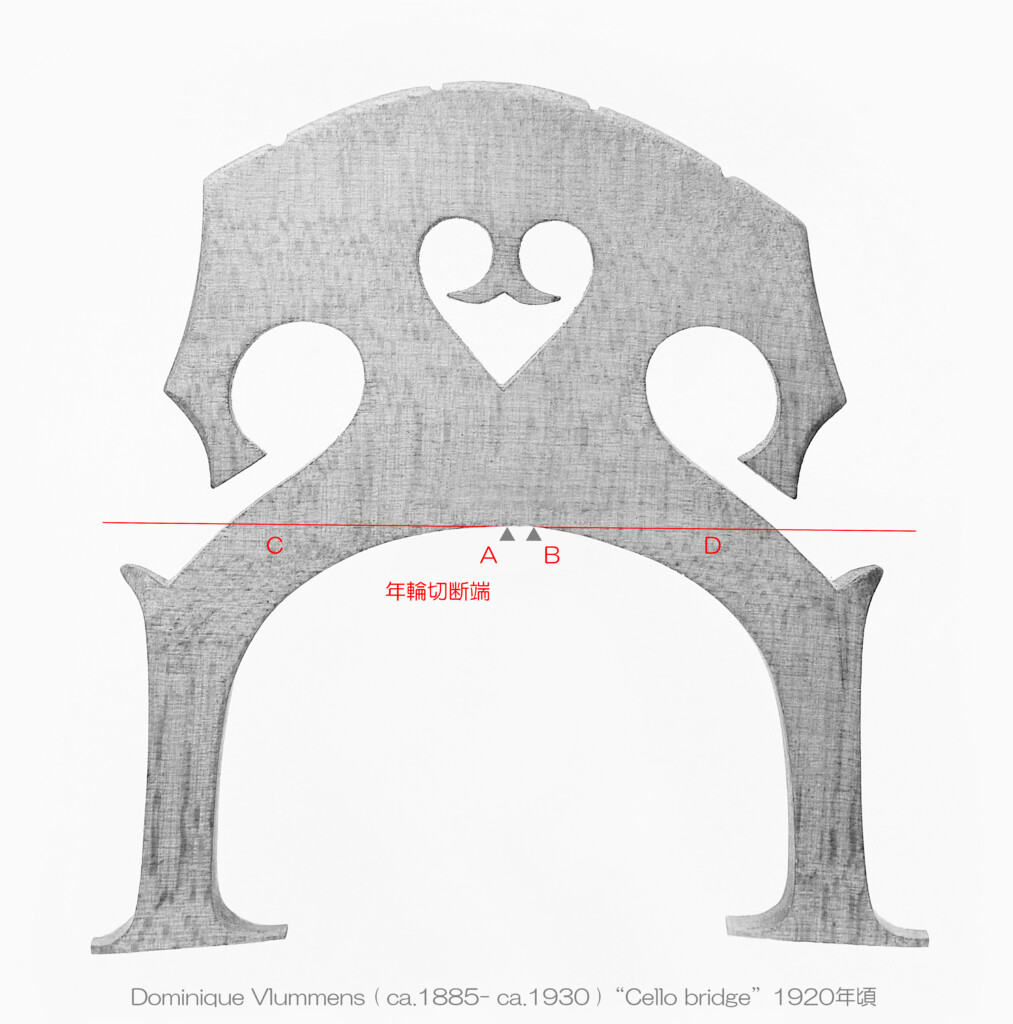

駒を削る技術は”木”と対話し その個性を活かすことが重要で、それは一本の年輪( 赤線 )を、どの位置で終わらせ、この年輪が作用しない区間 A-Bを その年輪全長の どの位置に置き、対となる残された年輪C側と 年輪D側の長さの差や、その下に連なる足部にどのようなキャラクターを与えるかという発想から展開されるものだと思います。

Johann Josef Stadlmann ( 1720-1781 ) Cello bridge, Vienna 1770年頃

“Il Cannone” Violin bridge / 4 July, 1851以前

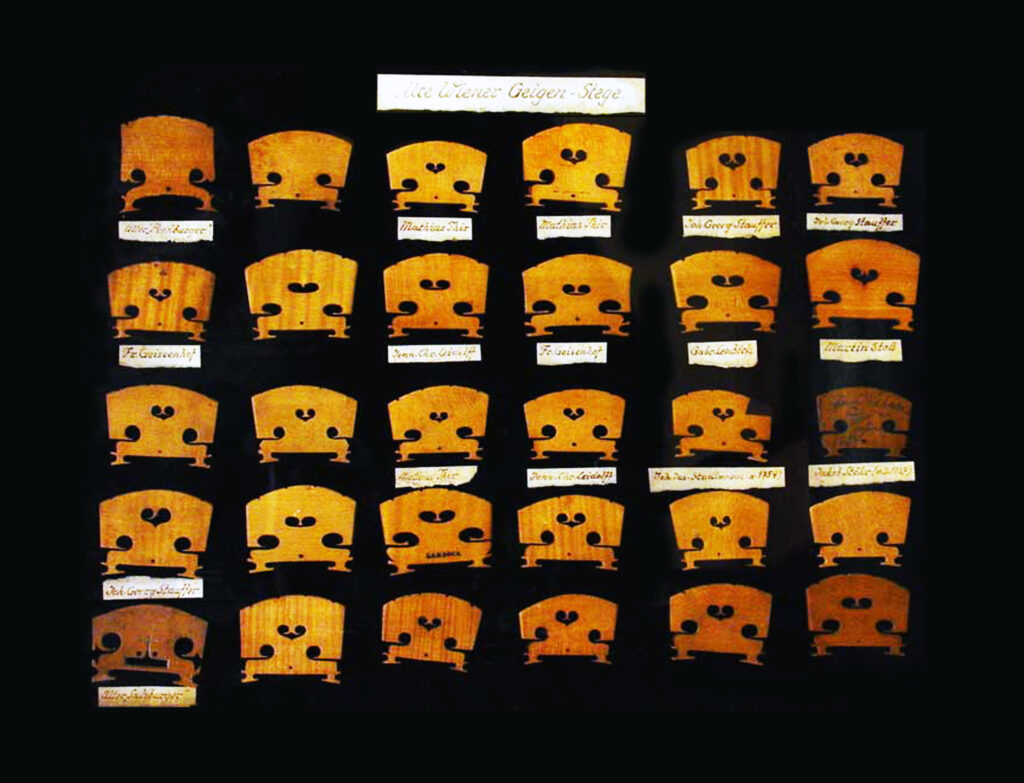

“Alte Wiener” Geigen Stege

“Alte Wiener” Geigen Stege

先ずは、駒を揺らして得られたイメージから推測し、たとえば 年輪が作用しない区間 A-Bの距離条件に置き換え、『この年輪を あと0.2mm削って、点Aを左に移動し年輪が切除された区間を13.8mmまで広げて、ねじりを増やそう・・ 』などと構想しながら作業を進めると音響的に優れた駒に辿りつけるようです。

May 4, 2025 13:42 / We decided to change the cross-sectional shape of the wood pin from the initial plan.

May 4, 2025 13:42 / We decided to change the cross-sectional shape of the wood pin from the initial plan.

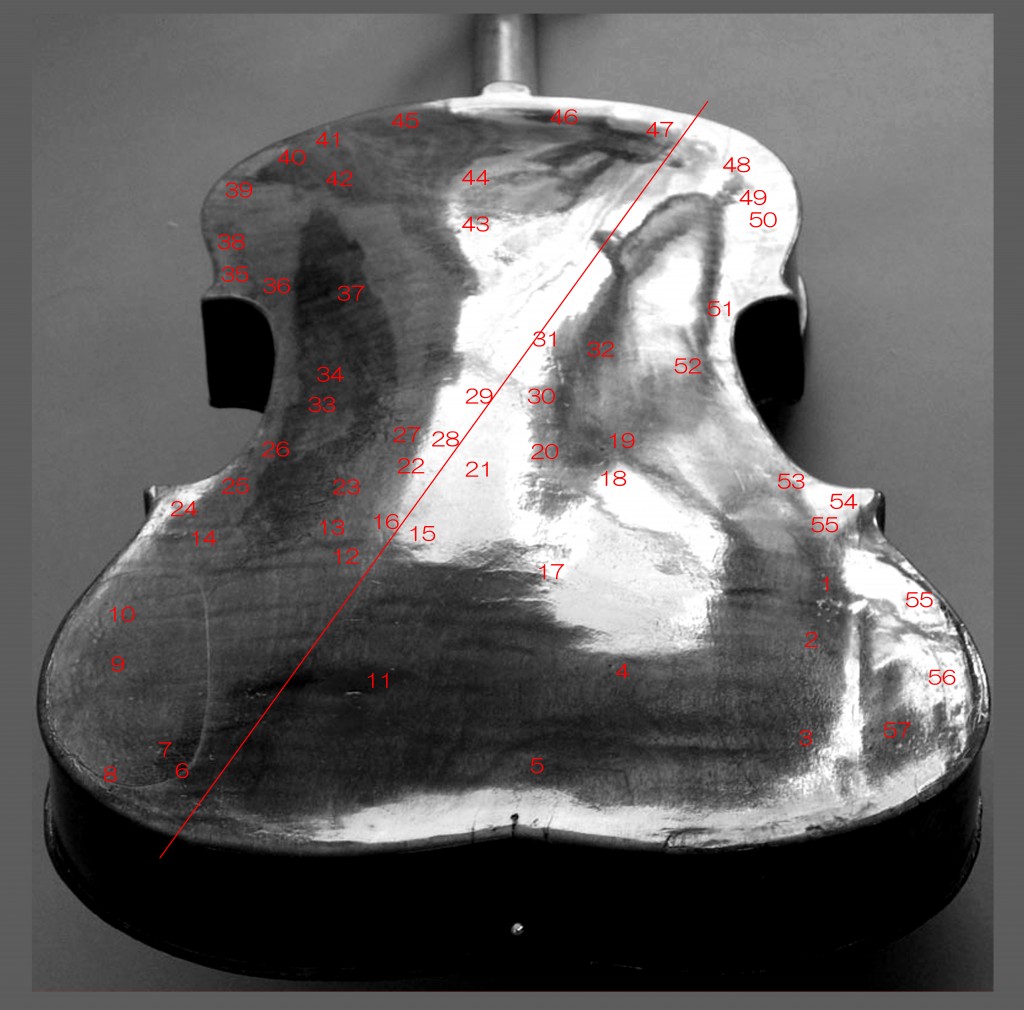

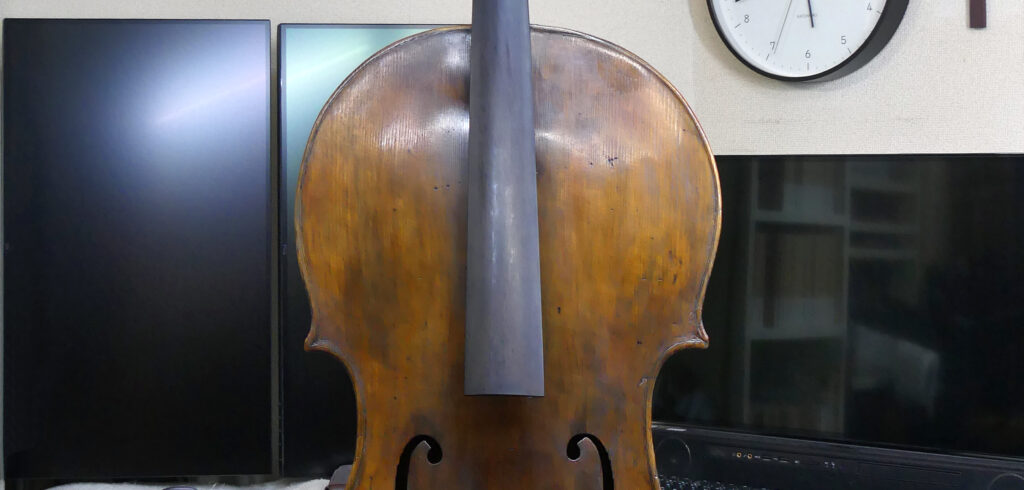

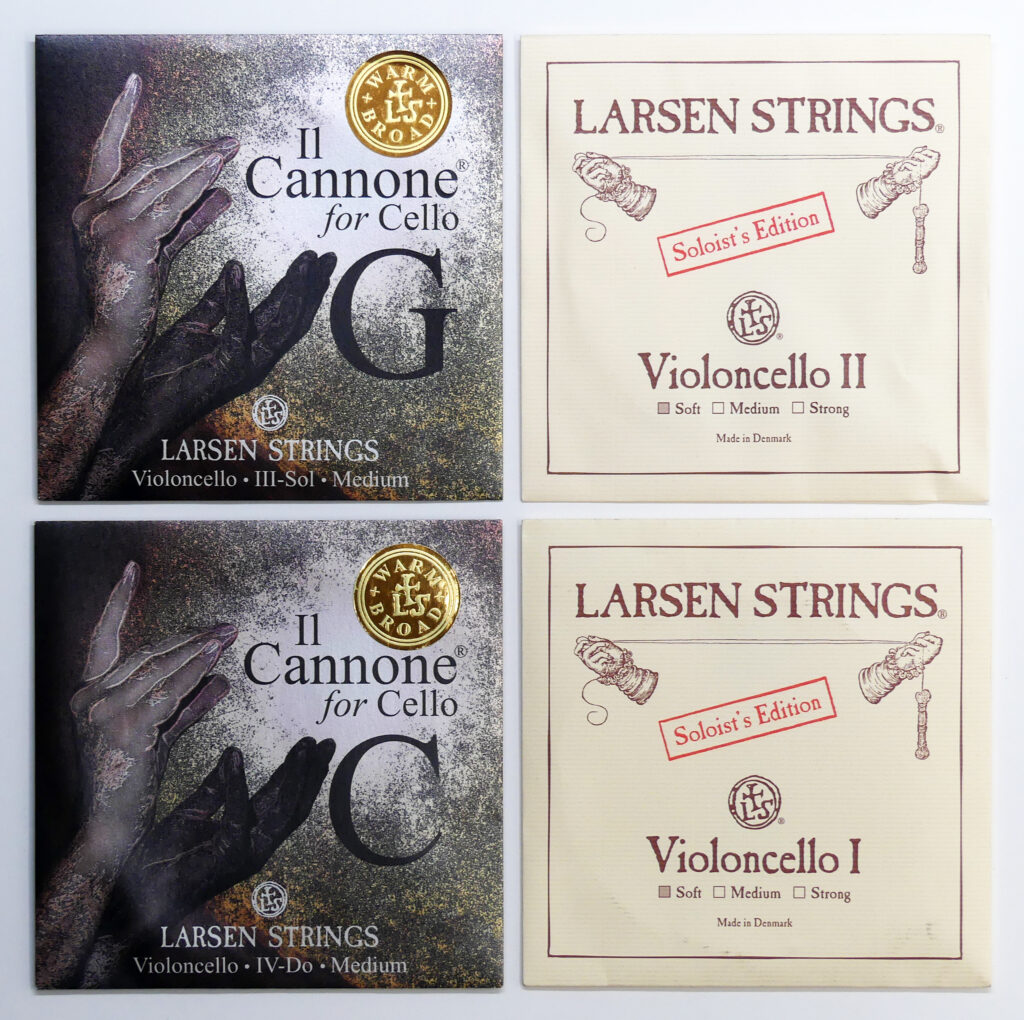

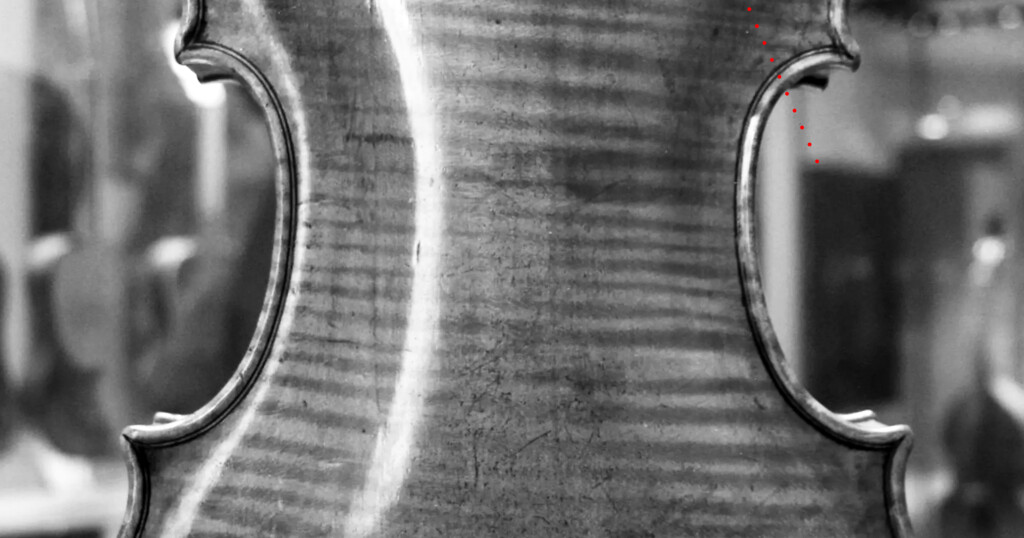

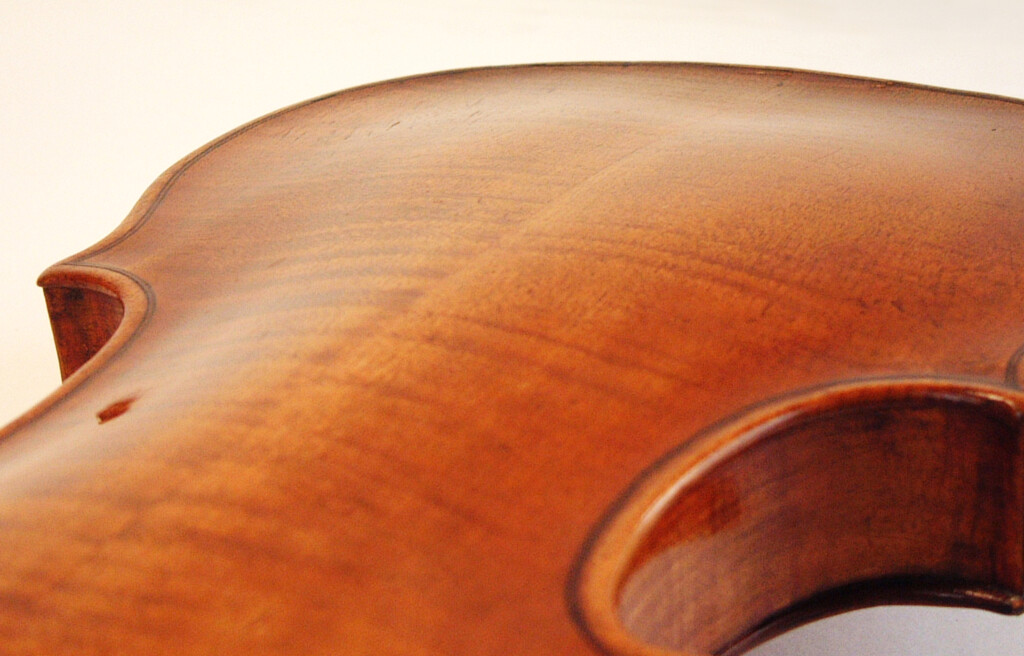

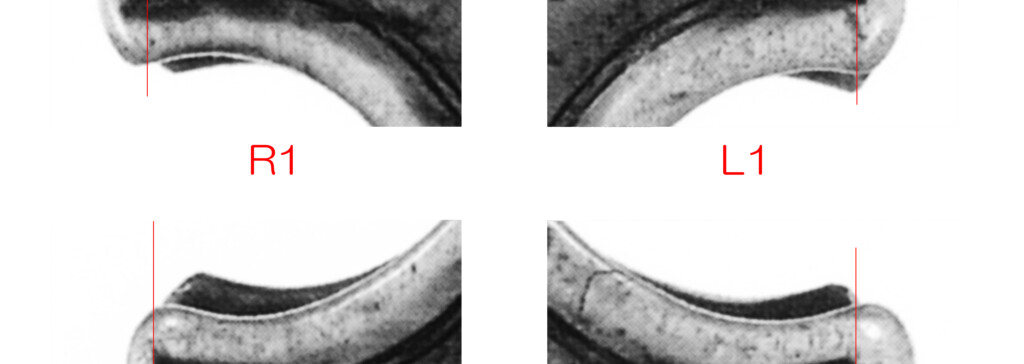

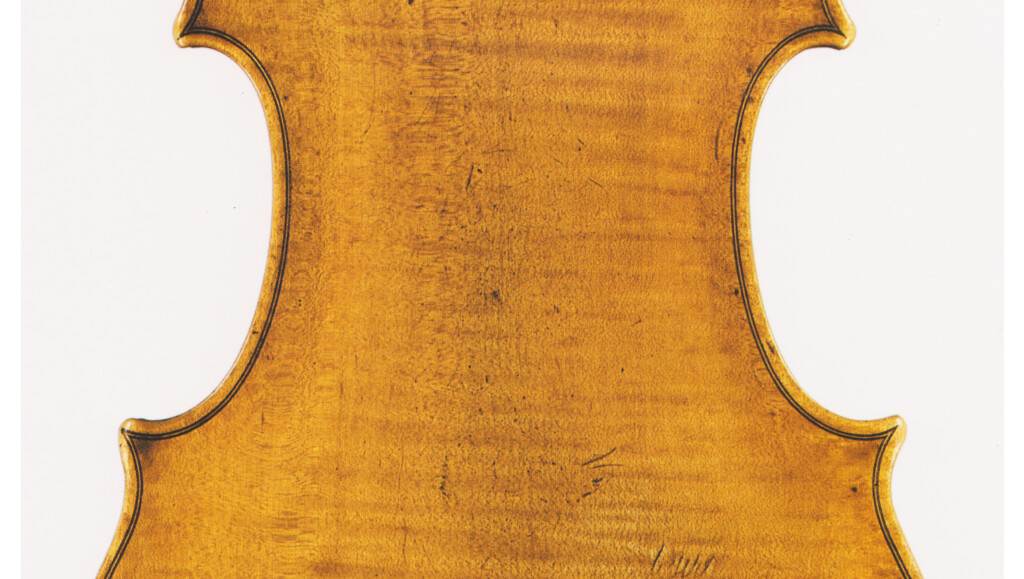

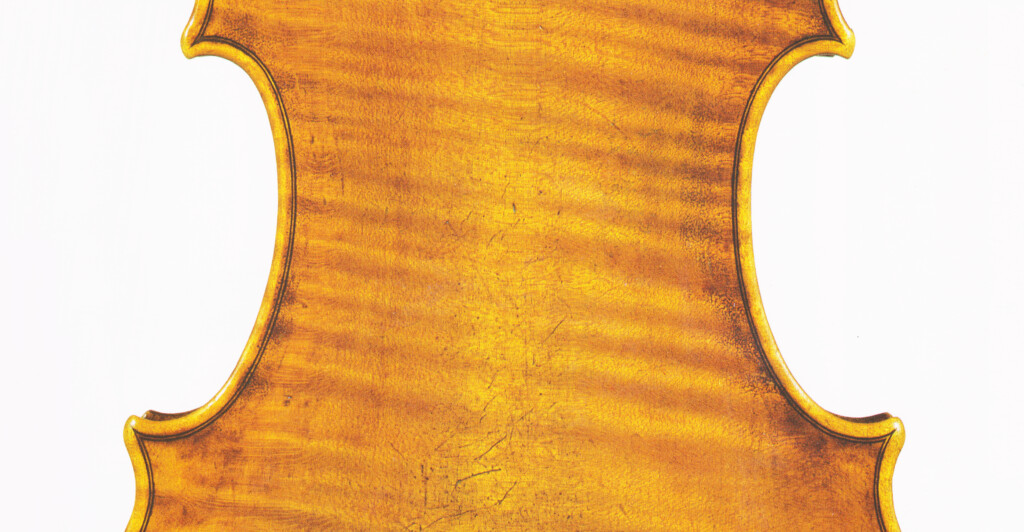

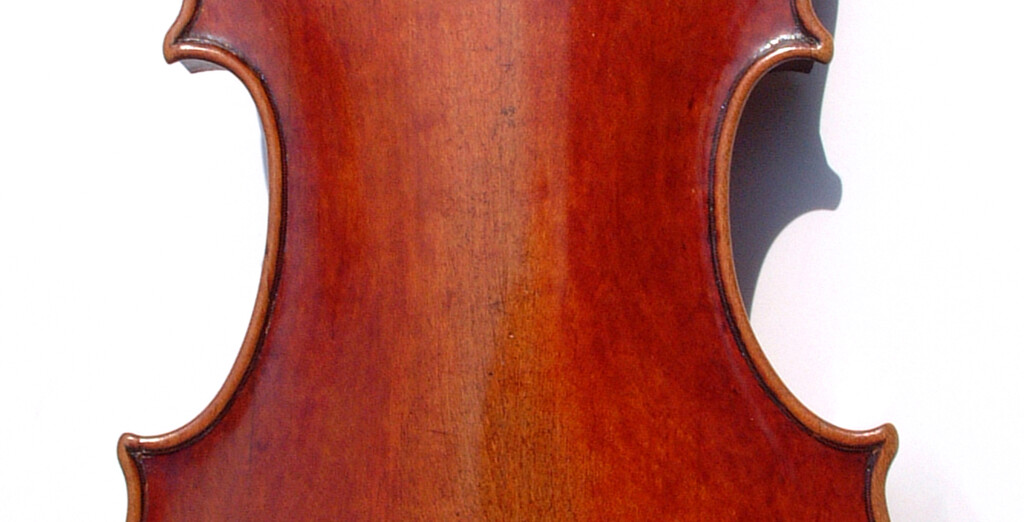

I am currently learning from an old cello, which I am using as a reference for my cello making.

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

It is important that the cross section of a wood pin is an irregular shape close to a hexagon, rather than round or square.

May 4, 2025 18:59

Hardwood pins were embedded in a “playable cello”.

Now we will check the difference in sound between having and not having hardwood pins.

May 6, 2025 12:19

Hardwood pin in Neck block / Hardwood pin in Endpin block

さて、満月になる1日前の”14番目の月”に浸るような作業です。

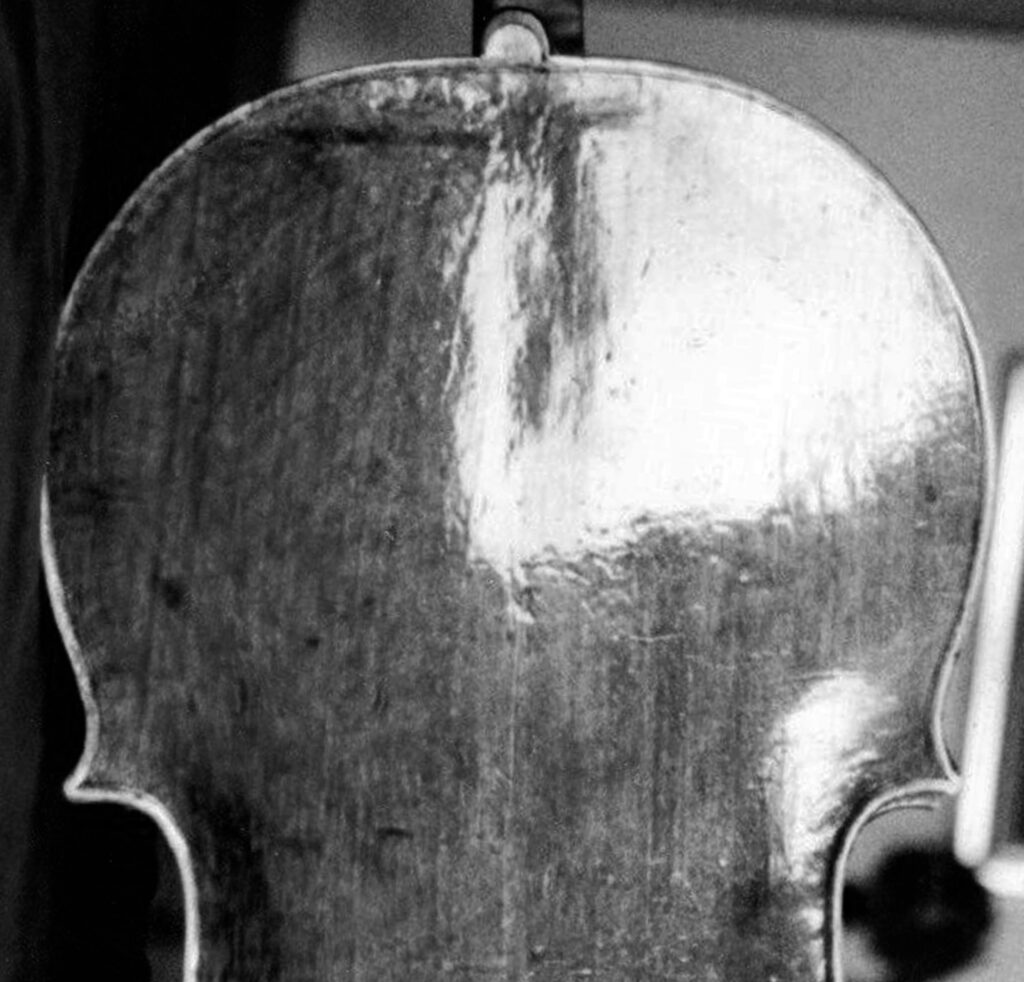

指板が仮張りという状態で( ストレスの原因です。) 弦をゆらし、響きを確認しながら… 響胴の中にあるネック・ブロック付近にあたる裏板を削り込んでいます。

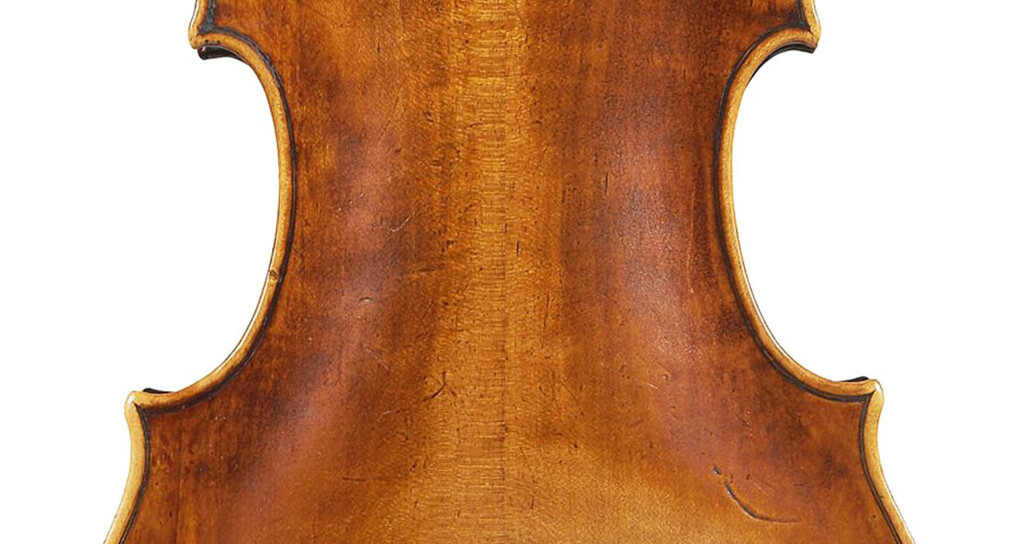

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Cello, “Herbert” 1677年

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Cello, “Herbert” 1677年

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( B. 735-349-225-430 )

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( B. 735-349-225-430 )

基本は響胴の”ねじり”の調整ですので、多少は下部のエンドピン・ブロック部裏板にも工夫を加えますが、メインは上部です。

この工程で”このチェロの響き”を決定します。ですから、難易度が最も高い作業と言えるかもしれません。

“The final adjustment zone for the sound”

The cello is carved in while being played.

This is the “finishing process” of the initial plan.

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Antonio Stradivari( ca.1644-1737 ) Violin, “Loder” 1729年

Antonio Stradivari( ca.1644-1737 ) Violin, “Loder” 1729年

“Aus der römischen Schule” um.1780 L.354-161-101-202 Hamma & Co.

“Aus der römischen Schule” um.1780 L.354-161-101-202 Hamma & Co.

“Aus der römischen Schule” um.1780 L.354-161-101-202 Hamma & Co.

“Aus der römischen Schule” um.1780 L.354-161-101-202 Hamma & Co.

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

May 7, 2025 10:59

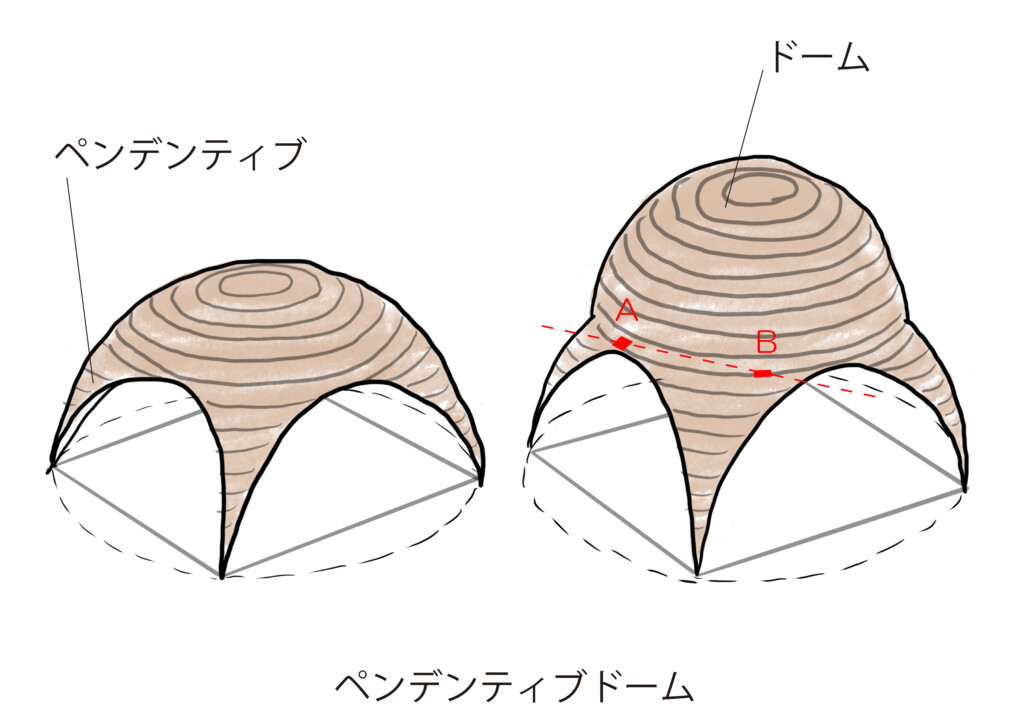

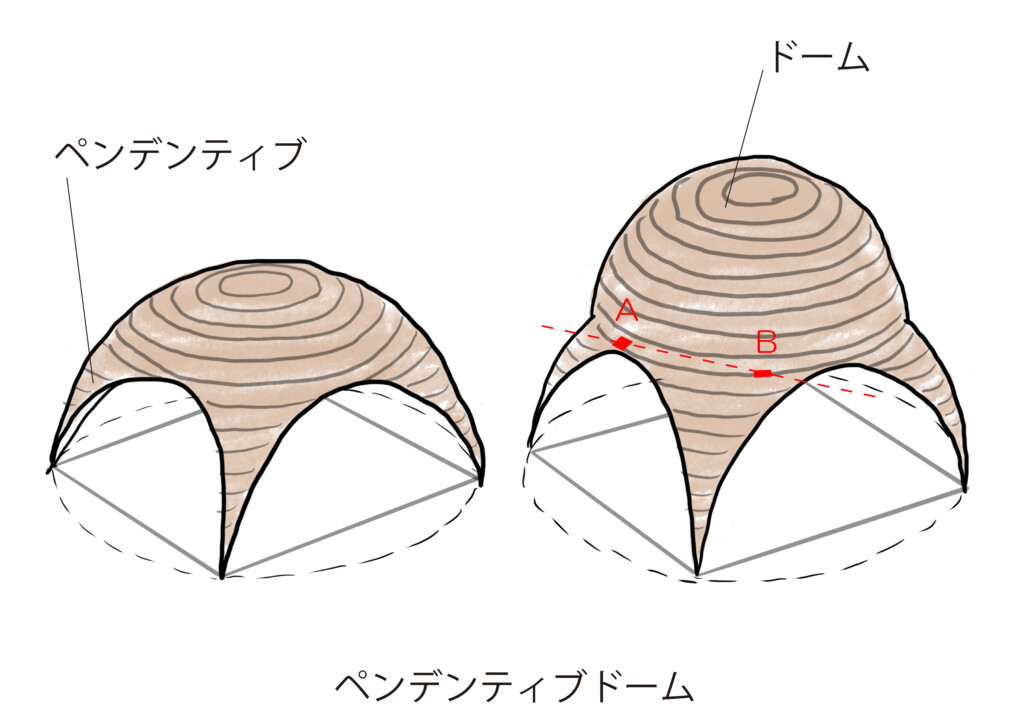

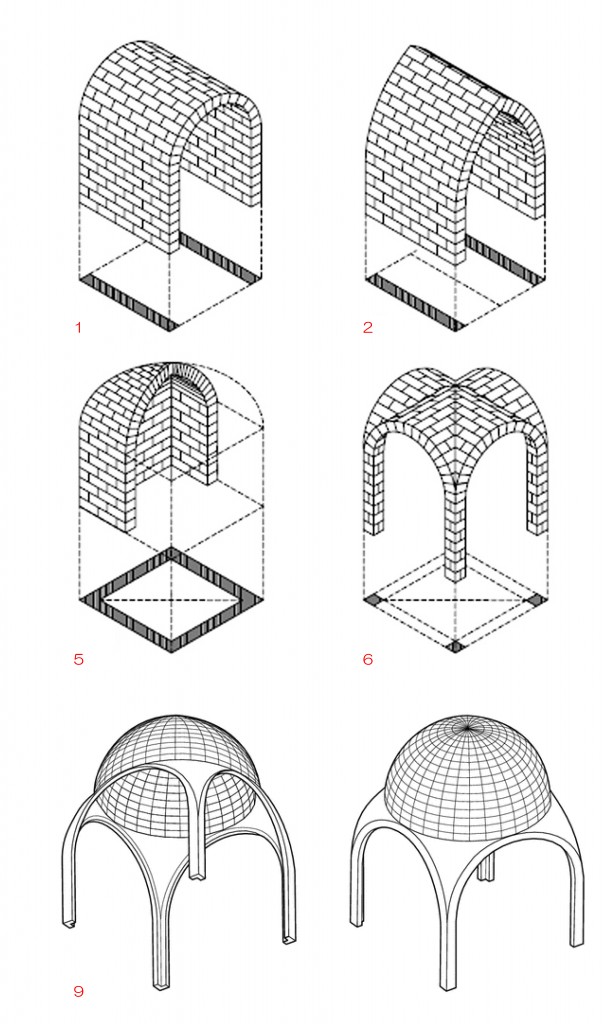

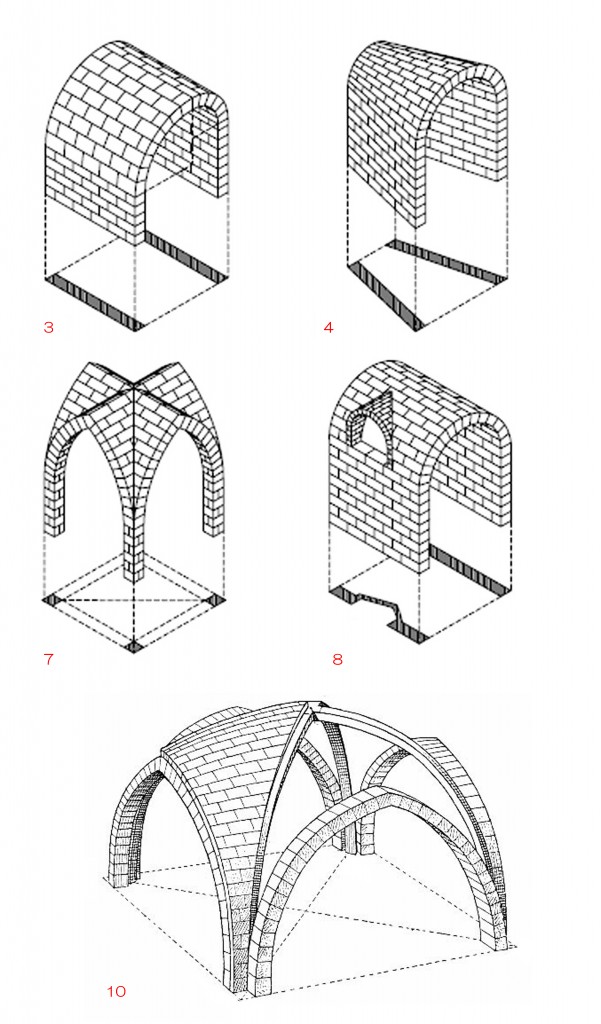

私は、表板や裏板を 多層構造のペンデンティブドームの集合体と見なし、下層のペンデンティブと 上層ドーム の接合部に 窪み等で上図点A、点Bのように 任意の対とする工夫で その付近の剛性が下げられ、ネジリが誘導されていると理解しています。

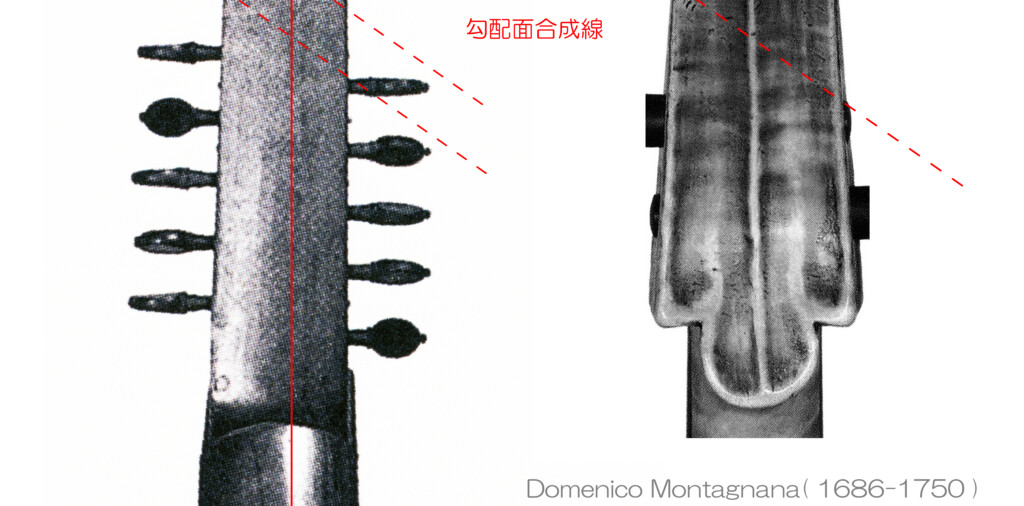

オールド弦楽器では ドーム部が 響胴のねじりを阻害しないように 中央から微妙にずらしてあり、このような音響加工は その不連続面の合成線である谷線や、尾根線上などの要所に見ることができるからです。

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Cello, “Herbert” 1677年

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Cello, “Herbert” 1677年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Violoncello, “Messeas” 1731年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Turin 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Turin 1837年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, Venice 1720年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, Venice 1720年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, Venice 1720年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, Venice 1720年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

ですから、一見すると不可解とも思える アーチの不連続形状や、これらの加熱した治具などでつけられたキズは 塗装直前の最終段階で、演奏しながら… 響きやバランスを検討して施されたものと考えます。

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violoncello, “Messeas” 1731年

May 11, 2025 16:36

Varnishing process

Step 3

I started the varnishing process yesterday.

I started the varnishing process yesterday.

May 12, 2025 15:22

Varnishing process

Step 6

The process up to this point is similar for both the modern and old types.

The next step is where there is a big difference between the old and new varnishing.

Varnishing process

Step 15

“Iron mordanting”

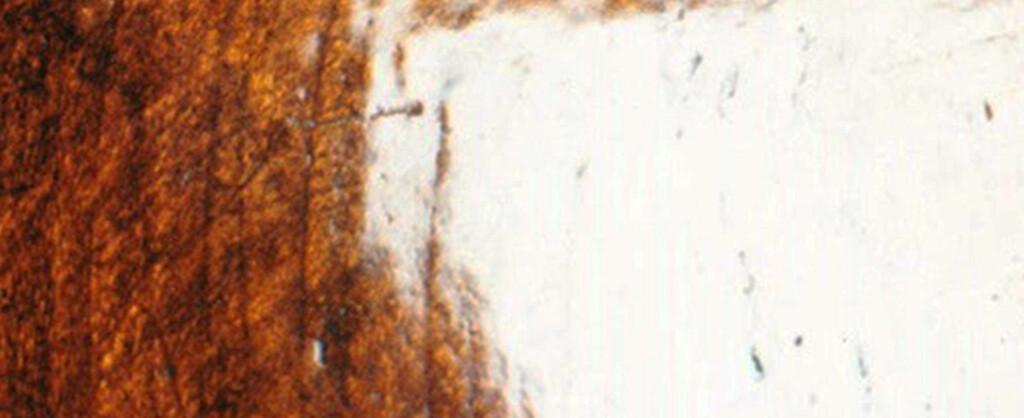

Iron mordant is a method of dyeing wood black by reacting iron with tannins.

When the iron in the iron mordant solution penetrates the wood, it reacts with the tannins in the wood, gradually changing the color to a dark gray.

When using iron mordant, care must be taken to maintain high “fastness.”

So when dyeing, it is important to use a dark color.

The iron mordant process began yesterday.

Test coating with 5% aqueous iron mordant solution.

After a year and a half, it has become transparent.

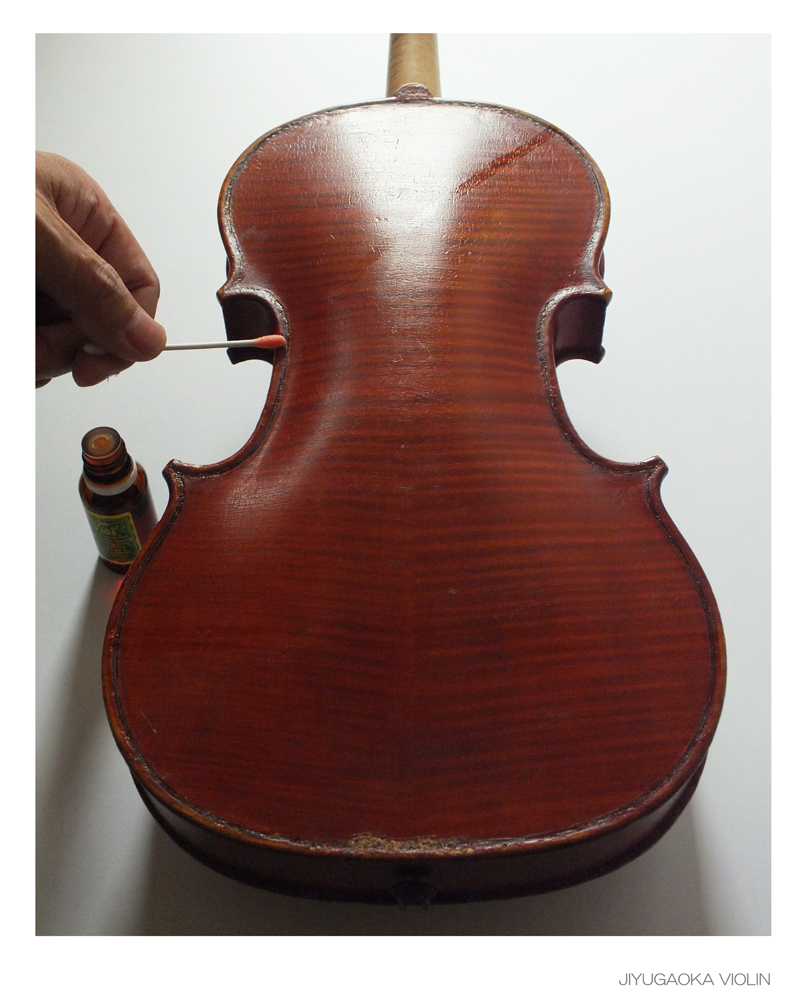

After a few years, it was iron mordanted so that it would look like this cello.

Traces of iron mordant create a transparent navy blue image. GIOVANNI GRANCINO ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1690年頃

GIOVANNI GRANCINO ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1690年頃

May 15, 2025 14:37

Varnishing process

Step 16

Varnishing process Step 17

May 20, 2025 15:09 Varnishing process Step 19

May 23, 2025 17:43 Varnishing process Step 24

This fingerboard has already been glued.

The varnishing process will take a few days.

May 26, 2025 20:07

The endpin shaft was changed from 47.1g to 157.6g at the request of the client. The tail-gut was also changed to tail-cord.

The endpin shaft was changed from 47.1g to 157.6g at the request of the client. The tail-gut was also changed to tail-cord.

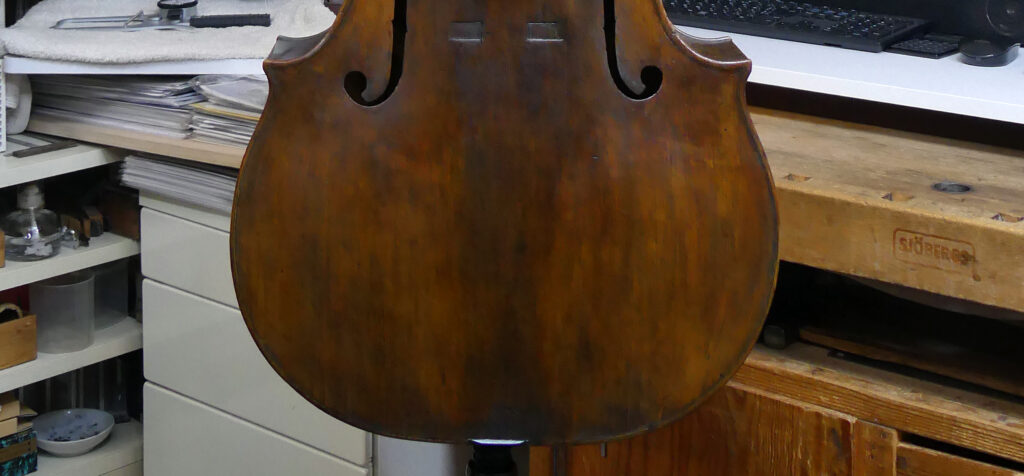

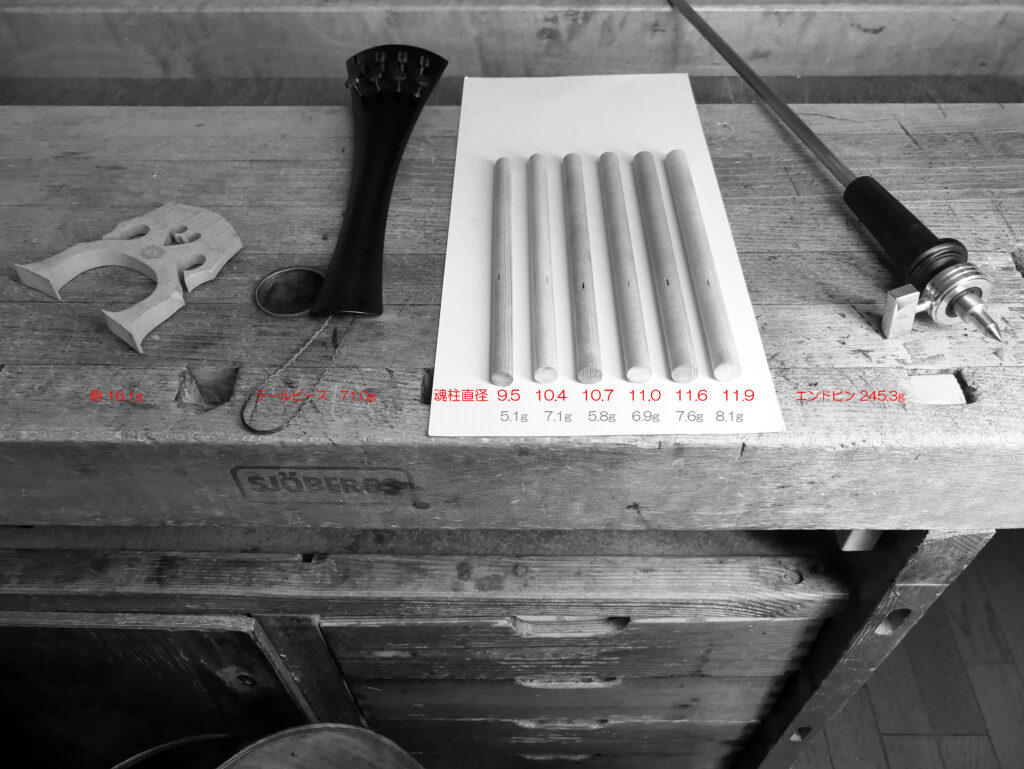

From now on I will choose the diameter and length of the sound post. I have prepared six sound post diameters: 9.5mm-10.4mm-10.7mm-11.0mm-11.6mm-11.9mm.

May 28, 2025 17:58

This cello was completed today.

Larsen strings are at the client’s request.

The total weight / 2567.5g

8. ヘッド部の揺れ方と 響きの因果関係を 調べる方法

2つの渦輪を楽しむ “Fun with Vortex Rings in the Pool”

この動画は、『すべてのものは対をなし、一方は他に対応する。』が視覚的に感じられるので、私の お気に入りです。

さて、ヴァイオリン属も、ヘッド部と響胴部は 弦とネック部を介して 同様にエネルギーのやり取りをやっていると、私は 考えています。

その仮説の入り口は、オールド弦楽器のヘッドに残った振動痕跡にありました。

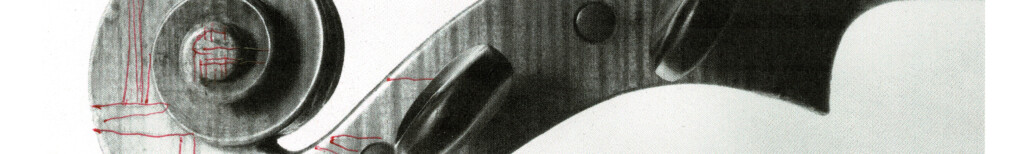

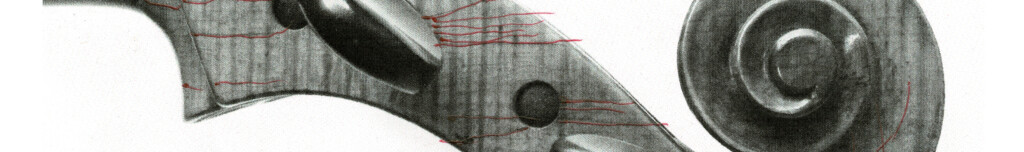

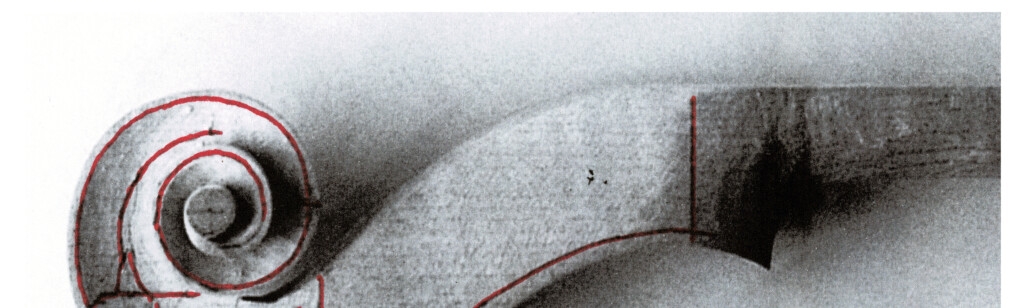

Arthur Richardson( 1882-1965 ) Cello, Crediton – Devon 1919年

Arthur Richardson( 1882-1965 ) Cello, Crediton – Devon 1919年

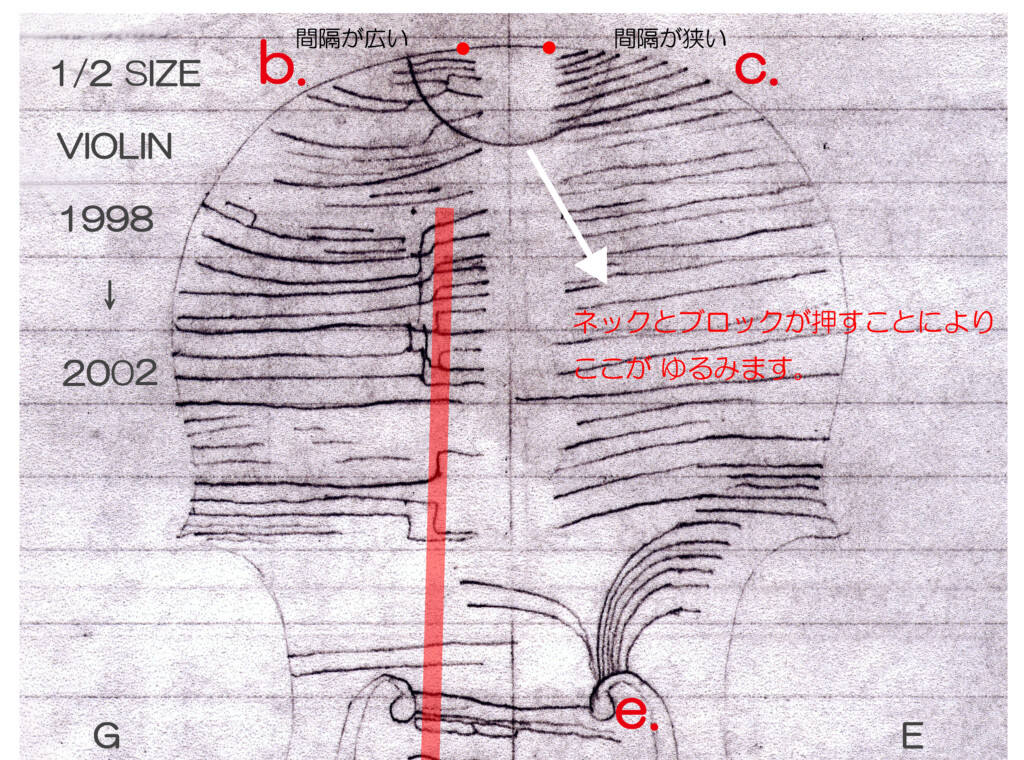

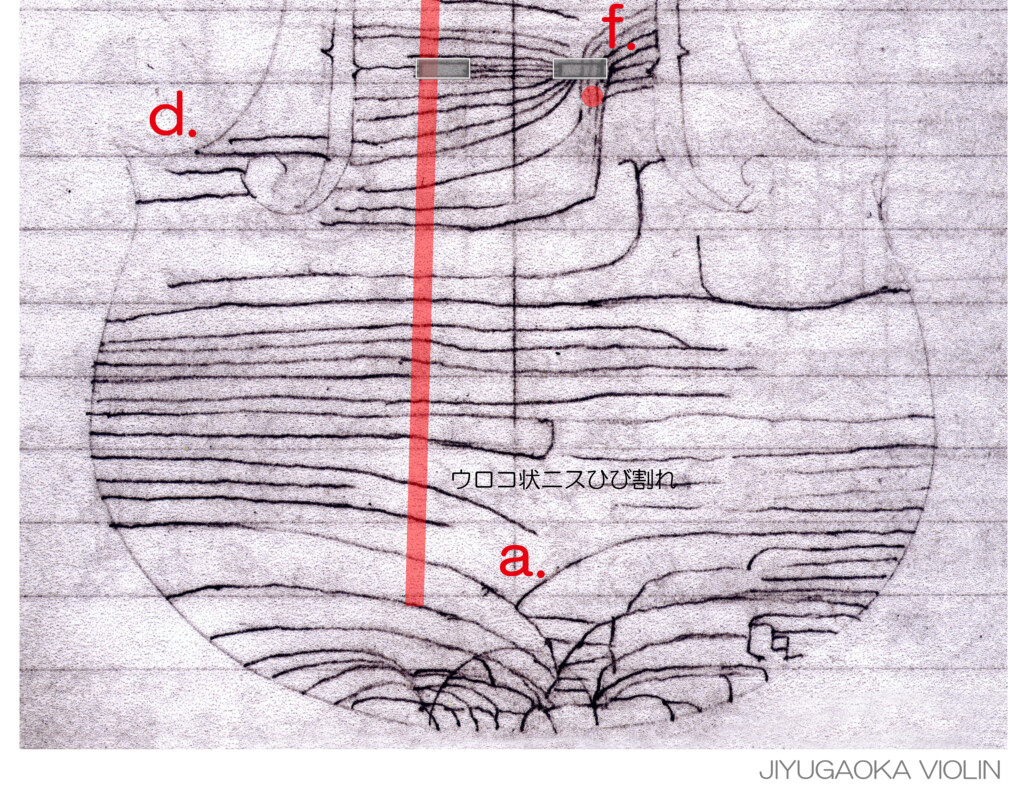

私は、2003年から、弦楽器に塗られた厚く柔らかいニスや、極端に硬いニスなどに入った”ニスひび”などの検証を始めました。

Arthur Richardson( 1882-1965 ) Cello, Crediton – Devon 1919年

それは、ヘッド部と響胴を目視で確認しながら 写真に赤線をいれていく地味な作業でした。

“Karl Hofner” Cello, Erlangen 1970年頃

“Karl Hofner” Cello, Erlangen 1970年頃

“Karl Hofner” Cello, Erlangen 1970年頃

“Karl Hofner” Cello, Erlangen 1970年頃

ところが 枚数を重ねるうちに、ヘッド部に入る”ニスひび”には、年輪などの木理と “対”となる部位の関係製、中心軸の位置取り、そして表面形状などが 反映したパターンがあることが分りました。

“Karl Hofner” Cello, Erlangen 1970年頃

そして、それらは オールド弦楽器の非対称性や複雑な表面形状とも合致していることを確認するに至りました。

● ハンマーで打撃音を楽しんだら ボリュート( Volute )が折れた!

若気の至りでスクロールを破損させた動画から拾ったもので、”木理”が アウトラインより重要であることが分ります。このヴァイオリン・ヘッドが割れた位置は、水平方向の 重要な軸線となっています。

結果として、その後のスローモーション・カメラの普及により 動画として それを見られるようになりましたので、私の仮説が正しいことを重ねて知ることとなりました。

私は、オールド弦楽器の ヘッド部と 響胴部が振動しているとき、そのエネルギー量は 全く等しいと思っています。

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

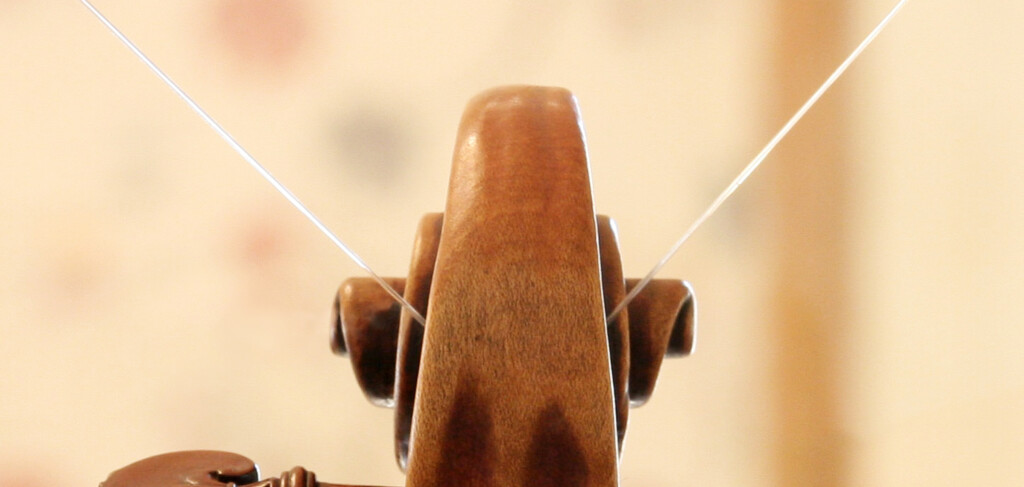

お陰さまで それ以降は、例えば ヴァイオリン・スクロールを削る時には、 オールド・ヴァイオリン達から 私が採取したモデルの1つである「 非対称スクロール渦部 “N型”パターン」を 迷うことなく用いています。

スクロール渦部 ( side ) “N型”

ところで、”対”を成している・・ということを応用すると、ヴァイオリンやチェロの響胴はそのままでも、 振動特性に優れた ヘッド部に替えれば より豊かな響きにできる。という整備が成り立つことになります。

着手まで紆余曲折はありましたが、私は、この究極の裏技が成り立つことを “望外の依頼”によって、結果として 実証させていただきました。

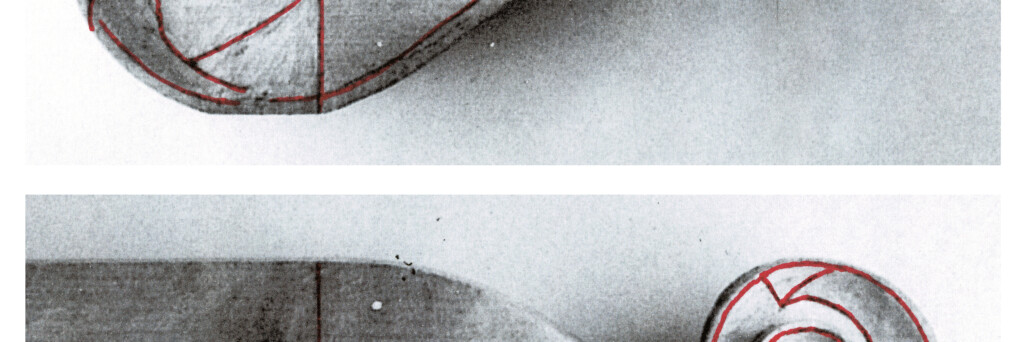

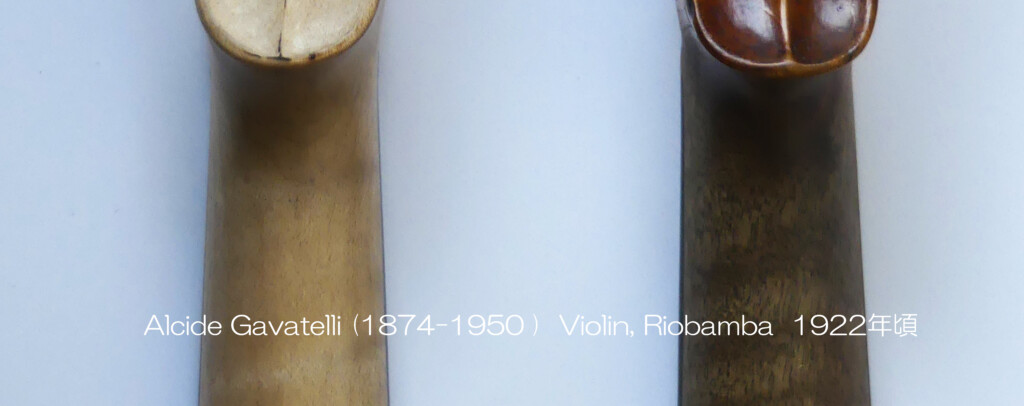

2014年2月に、私は 顧客のバイオリニストから、1922年頃に製作されたヴァイオリンのバスバー交換整備を依頼され、喜んでいただきました。

ところが、この方は”直感力”が優れていて、その直後から『私は、響胴やネックなどには あなたのお陰で満足しています。ただ、私のヴァイオリンに取り付けられたヘッドは 響胴のキャラクターと合っていないと感じます。』と言い出されました。

2021-4-24 Alcide Gavatelli ( 1874-1950 ) Violin, Riobamba 1922年頃

2021-4-24 Alcide Gavatelli ( 1874-1950 ) Violin, Riobamba 1922年頃

それは、ヘッドやネックも 1922年頃のオリジナルである このヴァイオリンを演奏していて 浮かんだイメージだそうで、この頃から 私の工房に立ち寄る度に、この響胴に”調和するヘッド”を作る仕事を相談されるようになりました。

2021-4-26 17:29 “New head, neck and fingerboard” made by JIYUGAOKA VIOLIN.

2021-4-26 17:29 “New head, neck and fingerboard” made by JIYUGAOKA VIOLIN.

この提案は どの工房でも、当然 お断りしますよね。私も そうしました。

それでも、4年間程に渡り、度々 お願いされて、2018年頃に、『今は、時間的に受けられないのですが、どこかで予定が入れられる状況になったら、そこそこ費用が必要なのを承知の上で 強く希望されるのであれば・・ご相談できるかもしれません。』と応えてしまいました。

それからの3年間も、度々 催促され続け 遂にですが 2021年4月に今月後半までに 取り替えるヘッド、ネック部を製作する約束を交わしました。

2021-4-27 17:09

2021-4-27 17:09

そして、不幸なことに適合しなかった場合も考慮して オリジナルのヘッド、ネック部はそのまま保存し、”接ぎネック”ではなく 写真のようにネック、指板も一括で製作して この整備を仕上げました。

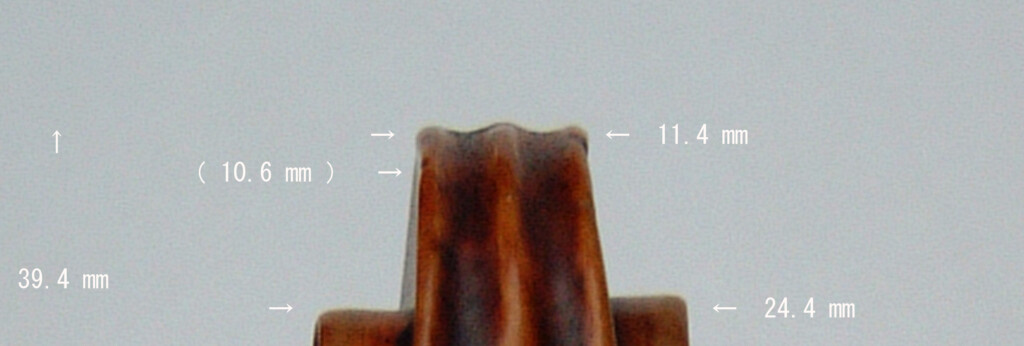

ヘッド部で変更した条件は沢山あるのですが 1つだけ言うと、元のヘッドは ボリュート基礎部の幅広過ぎる設定が “ねじり”を呼び込めない状況を招いていたので改善しました。

先ほど、“境界線”あるいは”基準線”としてご説明した、渦部( Volute )と ペグボックス部の接続位置の条件が、響胴の設定条件と対応するように スッキリさせた訳です。

因みに、私は これにも”非対称スクロール渦部 “N型”パターン”で彫ったスクロールを適用しました。

2021-4-30 10:11 Alcide Gavatelli ( 1874-1950 ) Violin, Riobamba 1922年頃 “New head, neck and fingerboard” made by JIYUGAOKA VIOLIN

2021-4-30 10:11 Alcide Gavatelli ( 1874-1950 ) Violin, Riobamba 1922年頃 “New head, neck and fingerboard” made by JIYUGAOKA VIOLIN

この仕事は、自作ヴァイオリンを作るよりも難易度が高く 多少スリリングでした。

しかし、響胴側はそのままで、ヘッド部の振動条件を向上させれば 共鳴現象が豊かになり、ヴァイオリンの響きは格段に良くなる。という仮説の実証事例となり、とても良い学びがありました。

5. スクロール背面の 不連続面設定について

道路の合成勾配

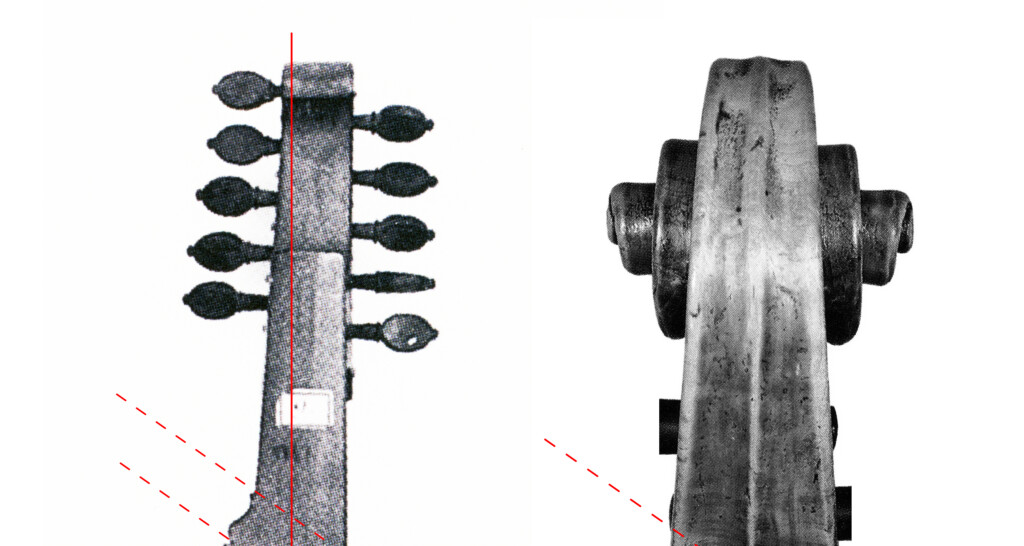

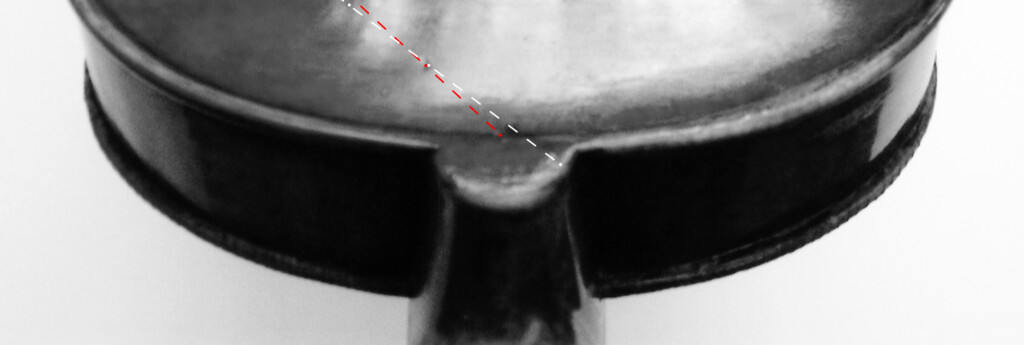

それから、不連続面設定によってヘッド部で “ねじり”が誘導されているという事についても お話しておきたいと思います。

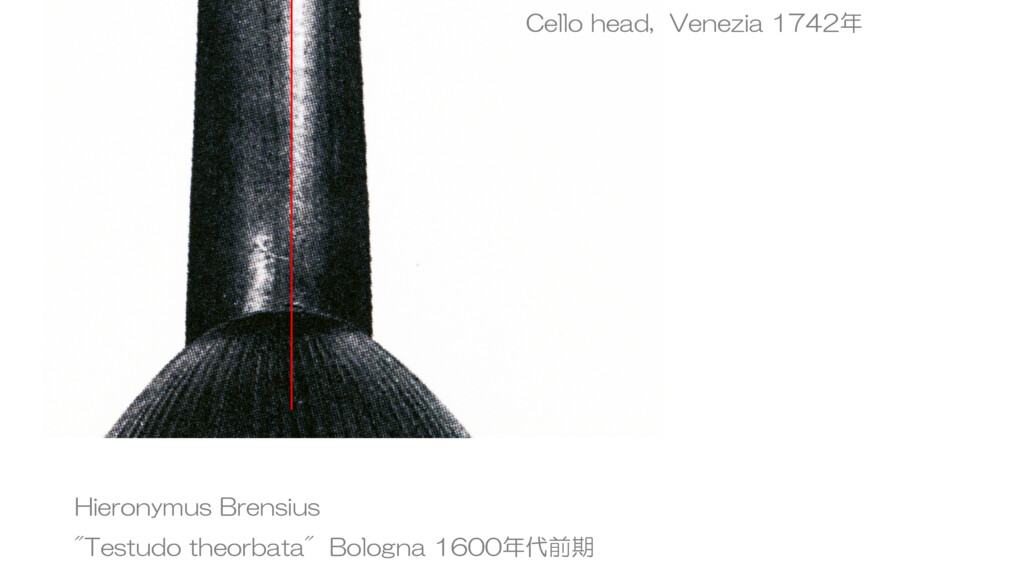

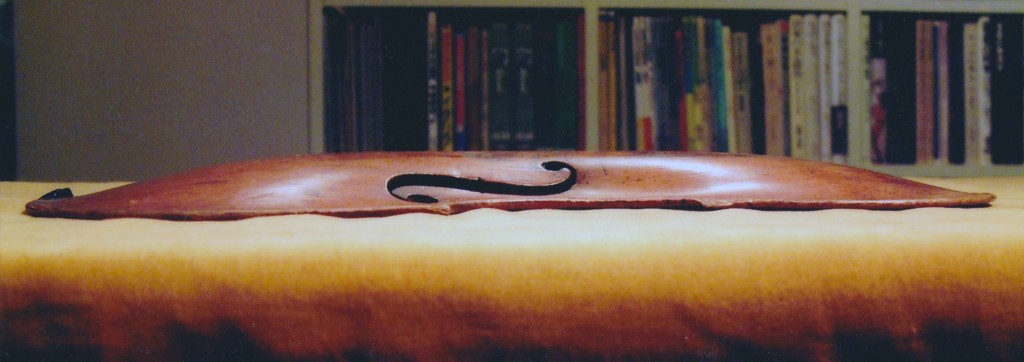

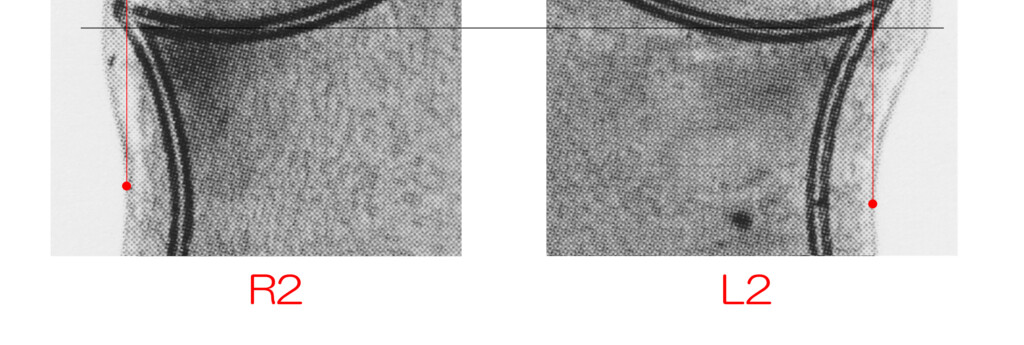

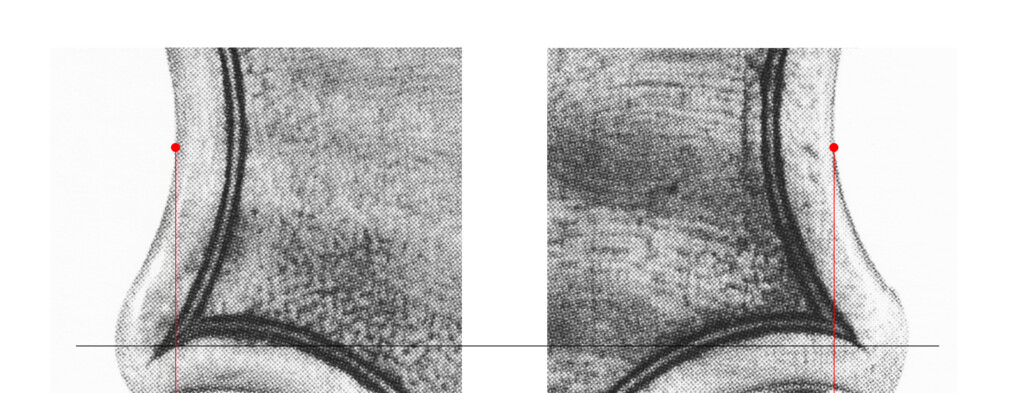

例えば “オールド弦楽器”で、ヘッド部の背中側を 頂点側からエンドピン方向に見ると、カーブが連続する道路の合成勾配のように 基準線の手前が左傾斜で 基準線を越えると →右傾斜 → 左傾斜 → 右傾斜 と変化させて『ねじり』を誘導しているものが多いようです。

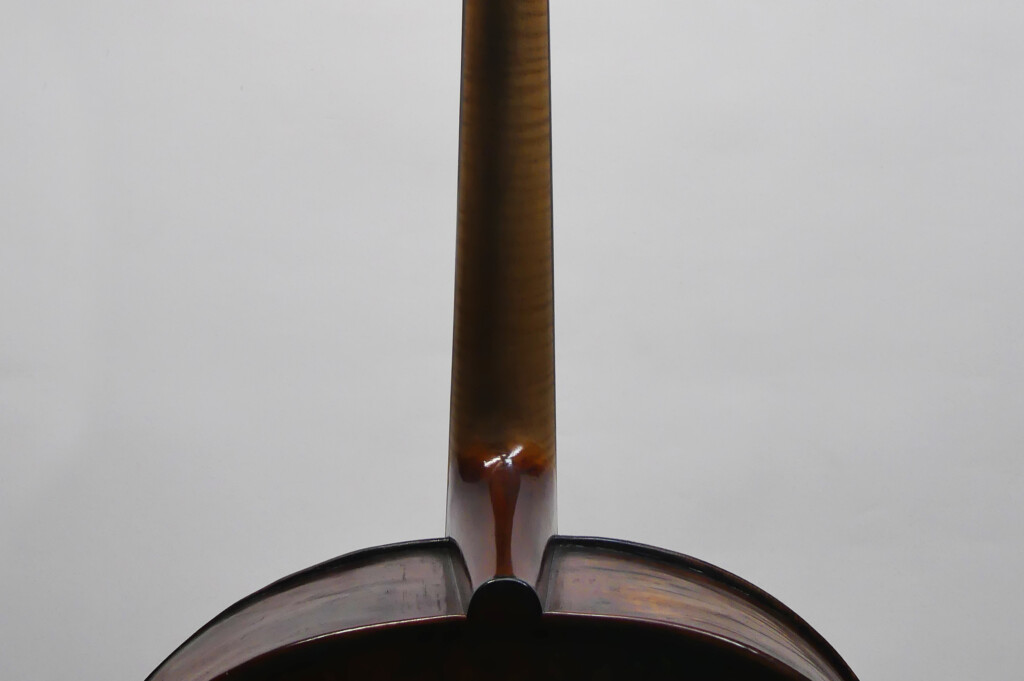

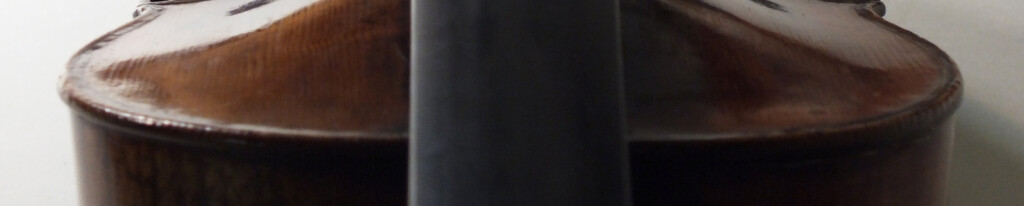

Matteo Goffriller (1659–1742) Cello, Venice 1710年頃

Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

それを、このヴァイオリン・ヘッドで撮影してみました。

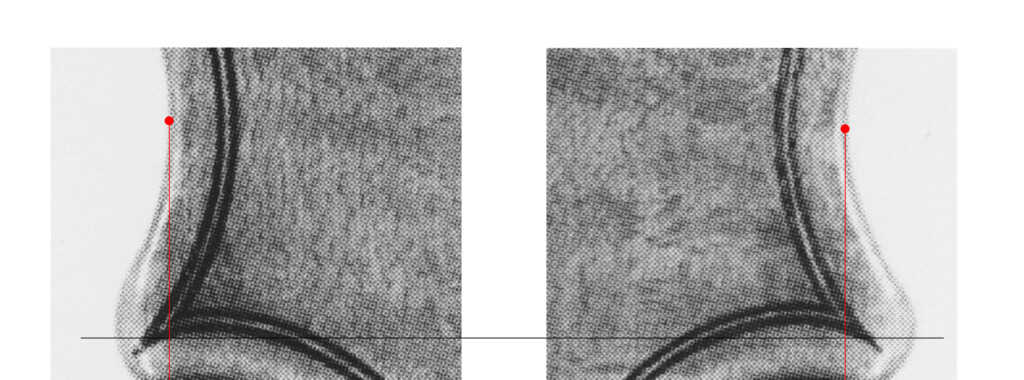

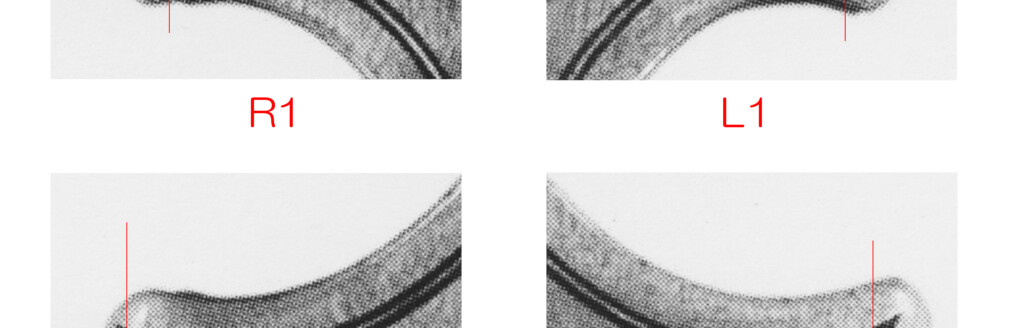

まあ・・ 難しいですね。このように、ヴァイオリンは チェロと違って合成勾配が撮りにくいので、① 基準線の手前の左傾斜 ② 基準線を越えた位置の右傾斜 ③ 谷底までの 左傾斜 ④ 右傾斜の ダック・テイル部 ( Duck tail ) とそれぞれの部位を狙って撮影し、順にならべてみました。

① 逆方向からの写真ですが、基準線手前の左傾斜です。

② 基準線を越えた位置の 右傾斜は、こんな感じです。

③ そして、やはり逆方向で 谷底あたりの左傾斜のクローズアップです。

④ ダックテイル ( Duck tail )は どちら側から撮影しても、右傾斜が分るように撮るのは 難しいと思います。

一応の参考としてあげますが、ヘッド端部は 逆方向からはこのような様子で、頂点側からだと 下のように見えます。

Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

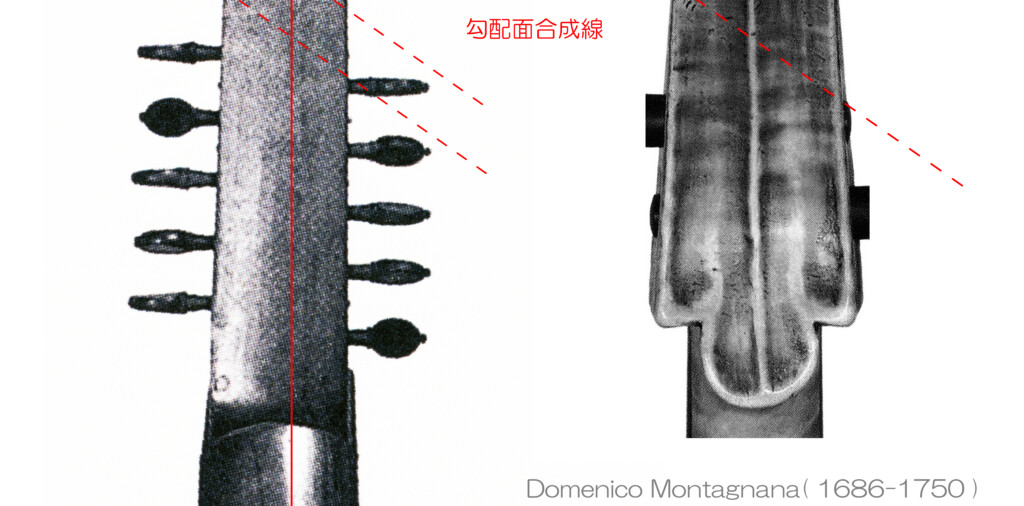

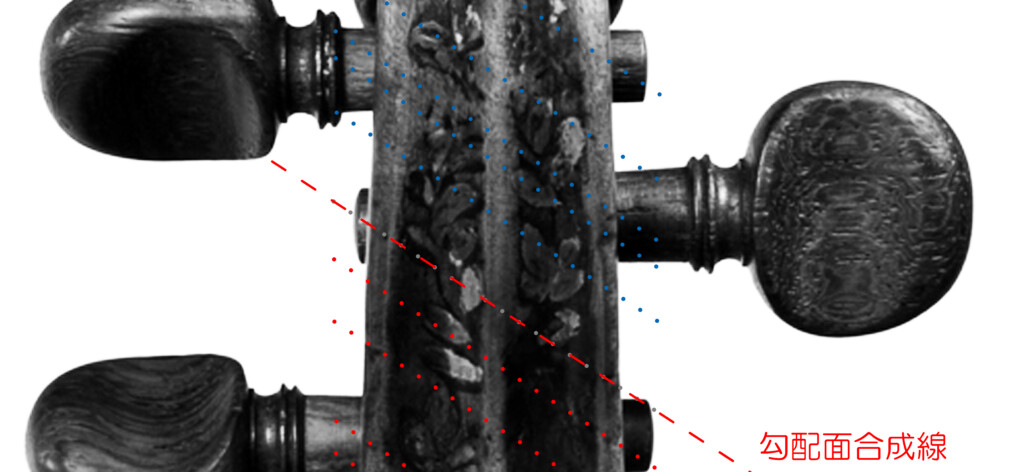

この不連続面加工で大切なポイントのひとつが、ペグボックス部の傾斜を変化させ『折れ線 ( 勾配面合成線 )』が 彫り込まれていることです。

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

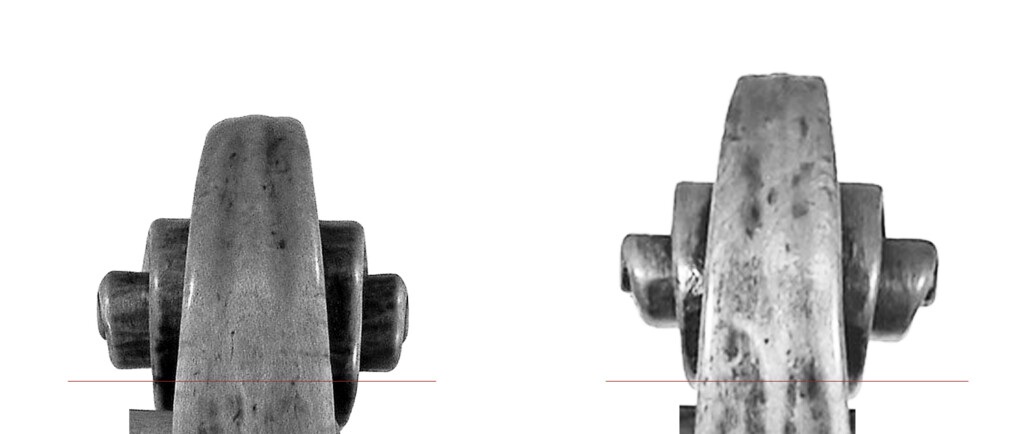

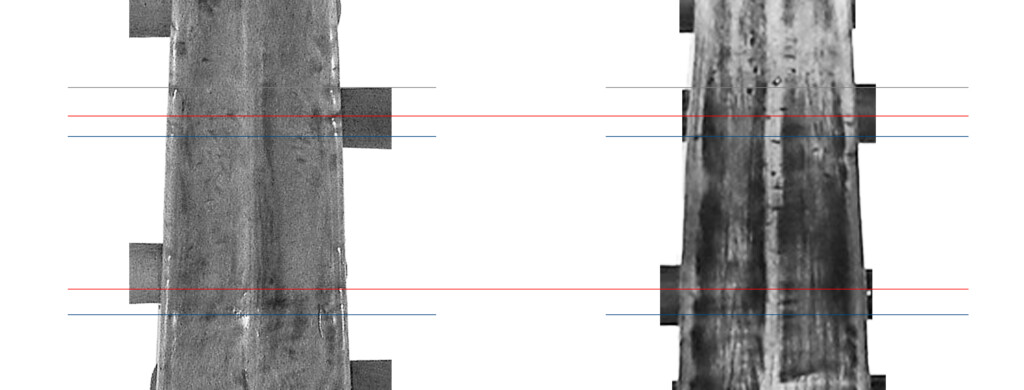

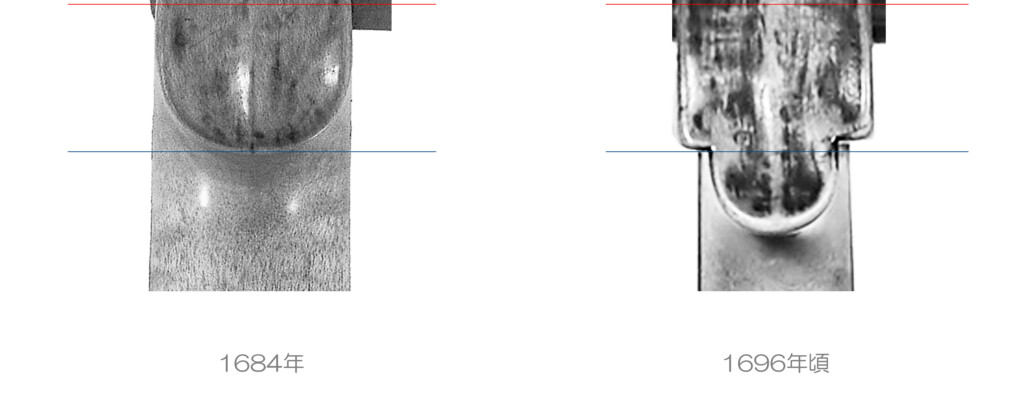

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1684年

Andrea Guarneri Violin head 1684年 – Cello head 1696年

Andrea Guarneri Violin head 1684年 – Cello head 1696年

当然ですが、ペグボックスの面取部の 焼き入れされたピン・マークなどは、水平方向の座標点でもありますので、上のヴァイオリンとチェロで示したように縦方向の比率を表してもいますが、同時に立体的な設定として”勾配面合成線”の目印も兼ねているのです。

Giovanni Battista Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

Giovanni Battista Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

Matteo Goffriller (1659–1742) Cello, “Carlo Bergonzi” Venice 1700年頃

Matteo Goffriller (1659–1742) Cello, “Carlo Bergonzi” Venice 1700年頃

“Gioffredo Cappa” Chiaffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

“Gioffredo Cappa” Chiaffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

また、このような 勾配面合成線 などによる不連続面設定を知っていると、”パティーナ( Patina ) 加工”が控えめとされている オールド弦楽器のスクロール設定も 読み解けるようになります。

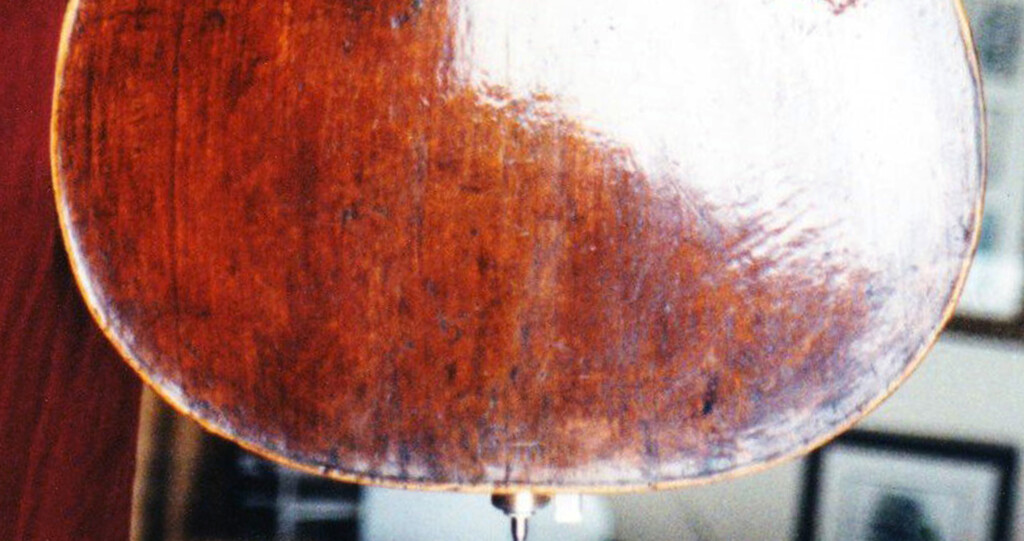

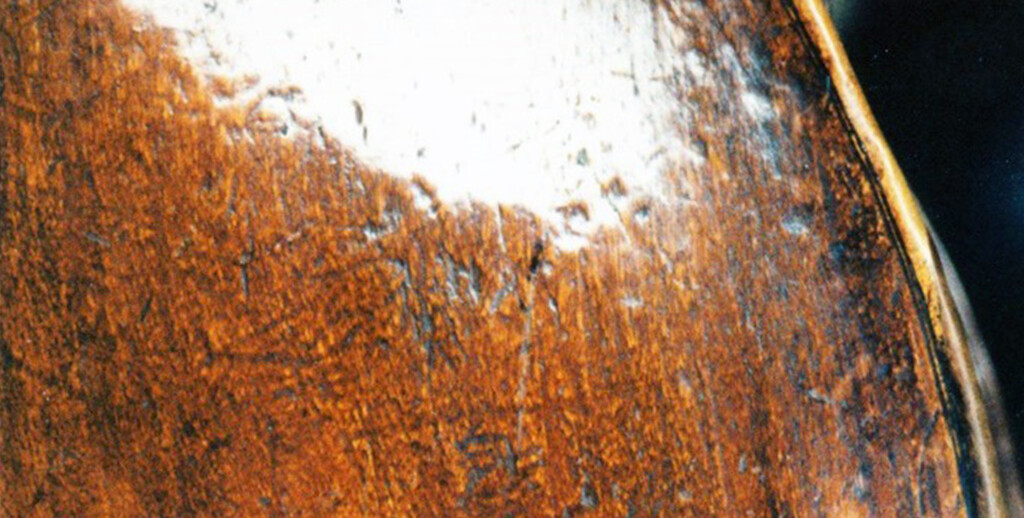

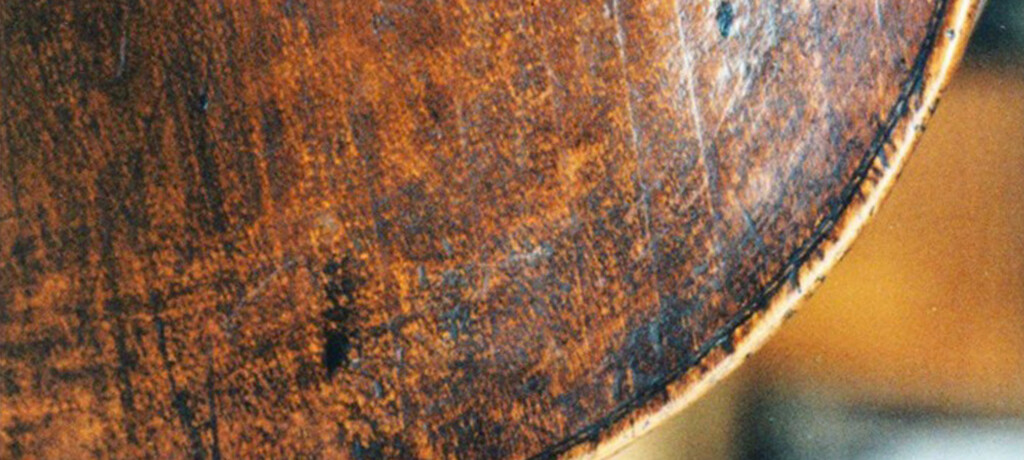

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian cello head, 1700年頃

Old Italian cello head, 1700年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 )Cello head, Milan 1770年頃

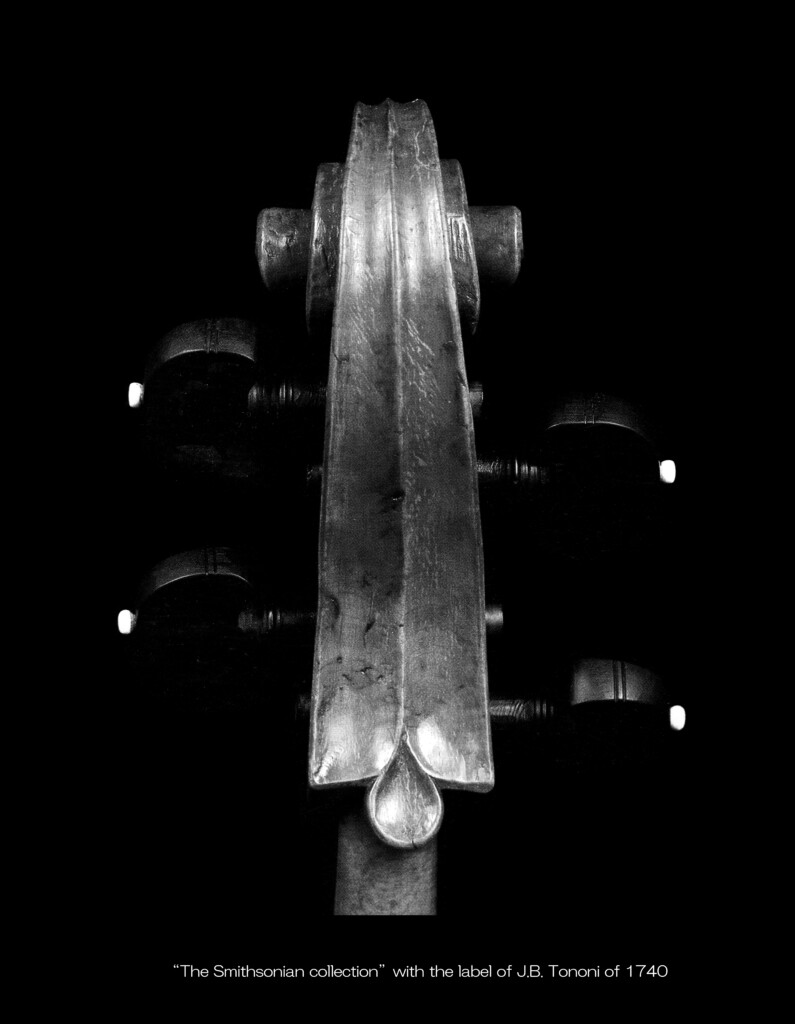

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violoncello “Barjansky”, 1690年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violoncello “Barjansky”, 1690年頃

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

JIYUGAOKA VIOLIN Cello head, 2021年

6. ヘッドとペグ位置の関係

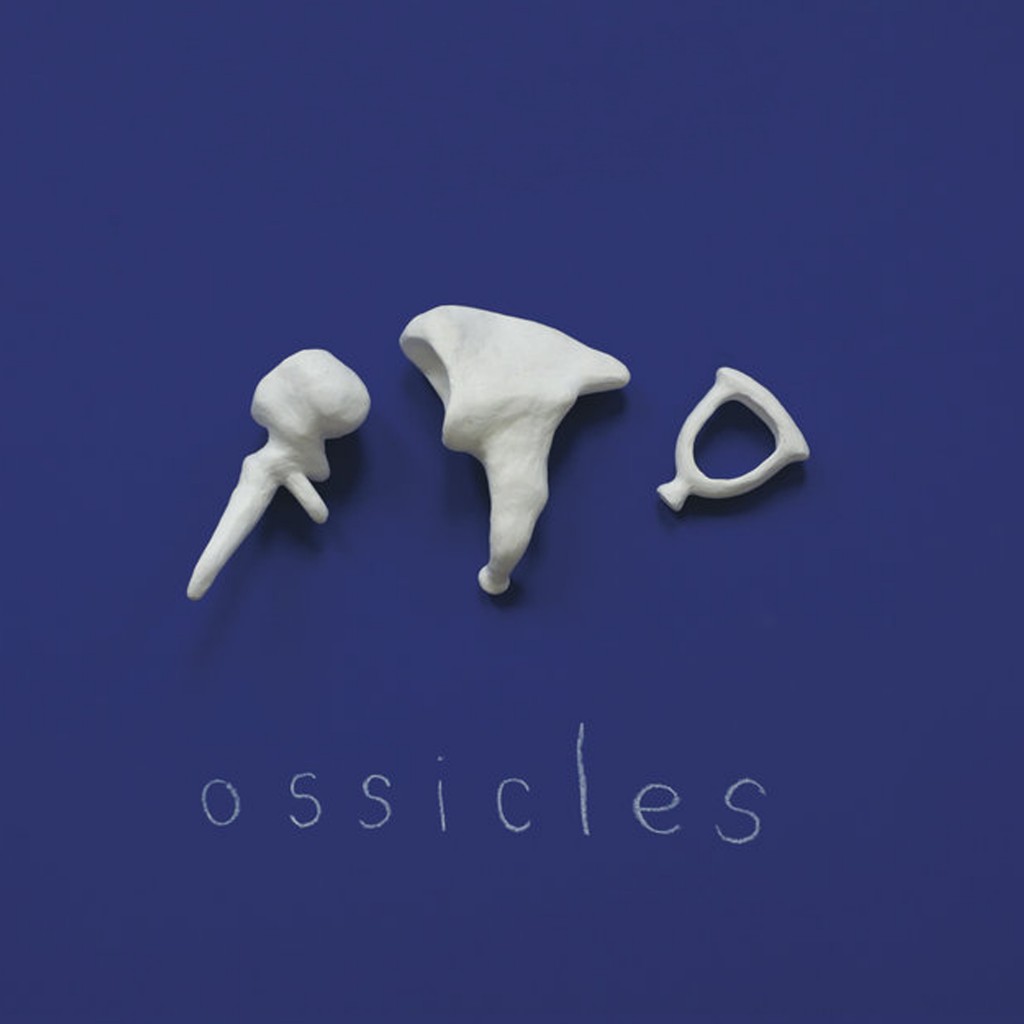

私達の耳は、空気の粗密波である音を 鼓膜が受けて振動し、それに付着している3つの耳小骨( ツチ骨 – キヌタ骨 – アブミ骨 )が “てこ”の原理で、元の振動を 約3倍にして蝸牛に伝えることで聞き取っているそうです。

ですから、こんなに小さい耳小骨ですが 増幅器の働きをしていると言えます。

そして、ヴァイオリンや チェロのヘッド部にも 同じように増幅器としての役割があると捉える事ができます。

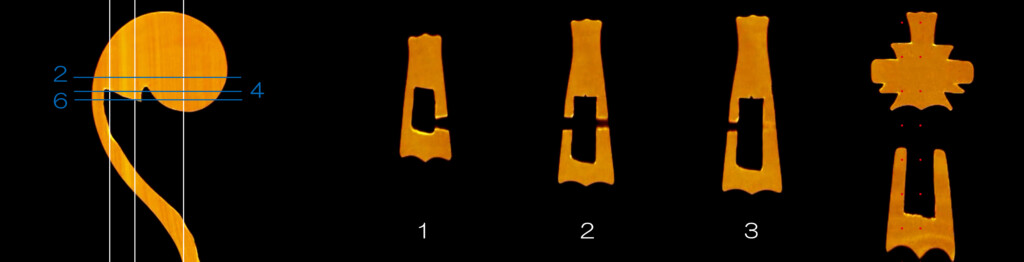

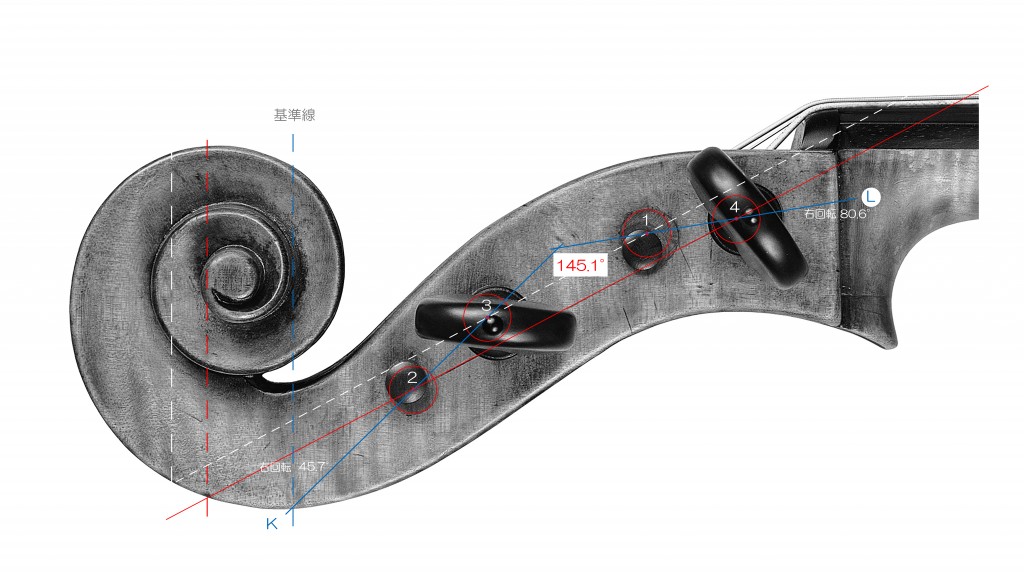

先ほど、ヘッド部では勾配面合成線を彫り込んだ不連続面加工が大切であるとのお話しをさせていただきました。それは土台としての条件で、それが最終的に機能するには ペグ位置が”ねじり”において効果的であることが必要なのです。

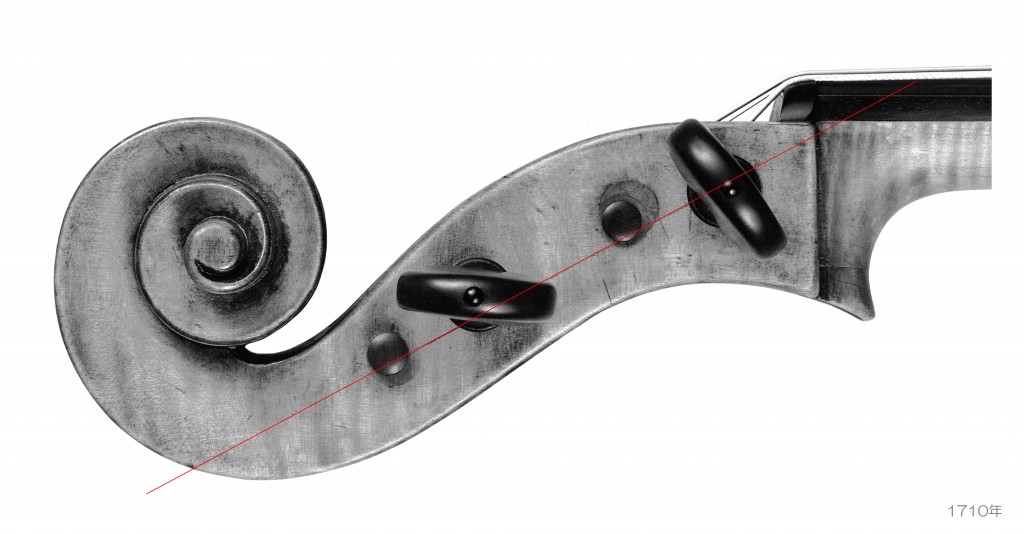

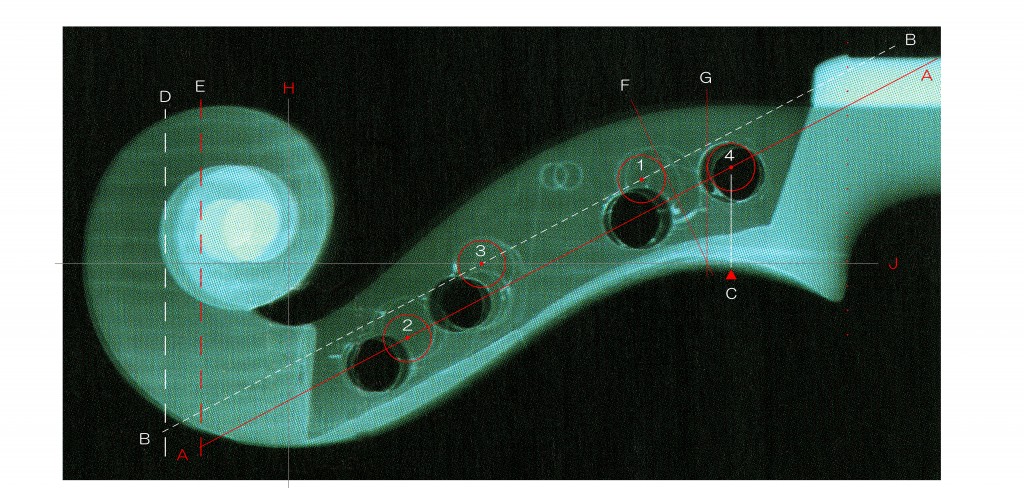

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Gore-Booth” 1710年 LOB 756-3415-229-437 / Arching hight F. 24.0mm – B. 29.5mm / B.Stop 407.0mm

そこで先ず、ペグ位置に関しての考え方を暗示する”印”を、ストラディヴァリのチェロ “Gore–Booth ”で見てみましょう。

この”印”を 若い頃の私は『2番線と4番線のペグホールの中心はライン上で、1番線と3番線は外接円として穴をあける。』とだけ解釈していました。

しかし 音響上の評価以前に、この位置に ペグを取り付けると、2番線がナットの溝からペグまでの間で3番線ペグや1番線ペグと接触する状態となることで混乱していました。

現代では、この状態を嫌い “ブッシング”と呼ばれる修理によって ペグホールを埋めた上で、穴の位置を移動することが一般的に実施されていたからです。

Giuseppe Gagliano 1726-1793 & Antonio Gagliano 1728-1805 Violin, Napoli 1754年

因みに、これは1999年に・・私が 3番線ペグホールと1番線ペグホールを移動したヴァイオリンです。このヴァイオリンには 私の仕事より前にも 同様なブッシングが行われていました。

私が埋めた3番線ペグホールと1番線ペグホールは、上の仕上がり後写真の赤円部分で、その下には ブッシング作業のはじめにコピー機で直接横にした状態でコピーし、それに エンピツと赤ペンで “修正位置” を検討した資料を置きました。

それから 下に、別の”ペグ位置移動”の事例もあげてみました。

Ferdinando Gagliano ( 1706-1784 ) Violin, Napoli 1761年

これは、1980年に出版された 弦楽器写真集 V.E.Bochinsky “Alte Meistergeigen / BandⅤNeapel Schule”の123ページから引用したもので、Ferdinando Gagliano( 1706-1784 )の ヴァイオリン ヘッドです。

左のブッシングが私の仕事で 右写真のブッシングは「 私以外のだれか・・」 な訳ですが、比較すると 会ったことがない兄弟達の類似した仕事ぶりが うかがえると思います。

私は 今でも、穴の直径を小さくするブッシング修理は 頻繁にやっていますがオールド弦楽器の “ペグ位置移動”は 1999年の この仕事を最後に完全に止めました。

残念ながら 私が実施した”ペグ位置移動”によって、このオールド・ヴァイオリンの ヘッド部は 振動が減少し、それまでの響が少し薄くなったからです。

もちろん家一軒ほどの価格で販売した名器ですから、美しい高音域の響は 作業前と変わることはありませんでしたが、”ペグ位置移動”前後で比較すると 低音域の一部の共鳴音が消えていることが識別できました。

このツラい経験により、ペグ位置によりヘッドのゆれ方の差が生まれていることに気づき 検証を進めることになりました。

その結果、ヴァイオリンや チェロのヘッド部は 4本のペグにそれぞれの役割があり、”増幅器”のようなものであるという仮説にたどり着きました。

そして そこに至る 最初の読み解きは、冒頭のチェロ “Gore–Booth ” 1710年の ペグボックス側面の”印”( 線分 A )は、対となる 線分 B を暗示していると考えたことでした。

ここから、ペグボックスは、線分 A のライン上にある2番線ペグと4番線ペグが”節”を担当し、線分 B の1番線ペグと3番線ペグが”腹”としてゆれるのが”ねじり”に寄与していると考えたのです。

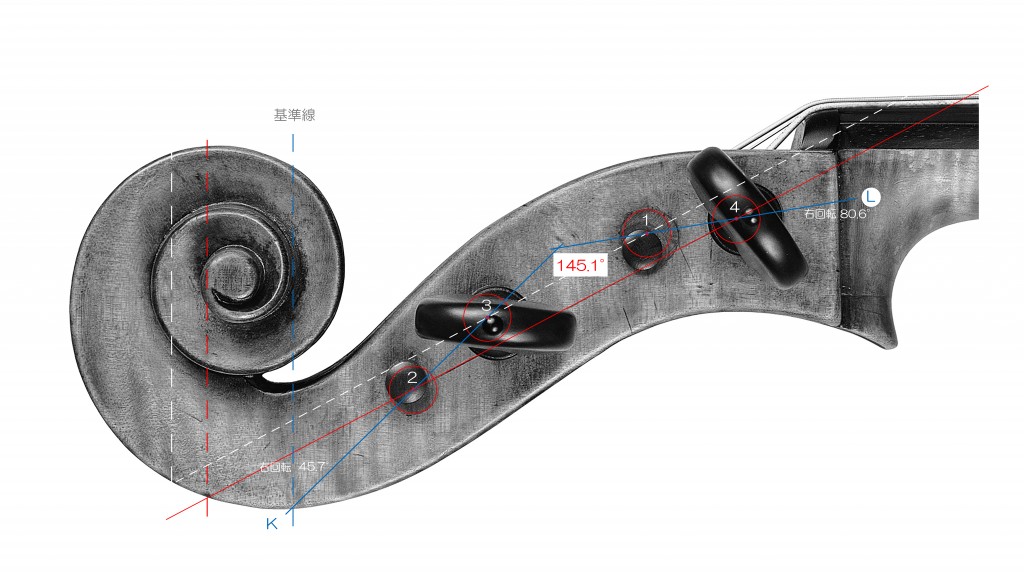

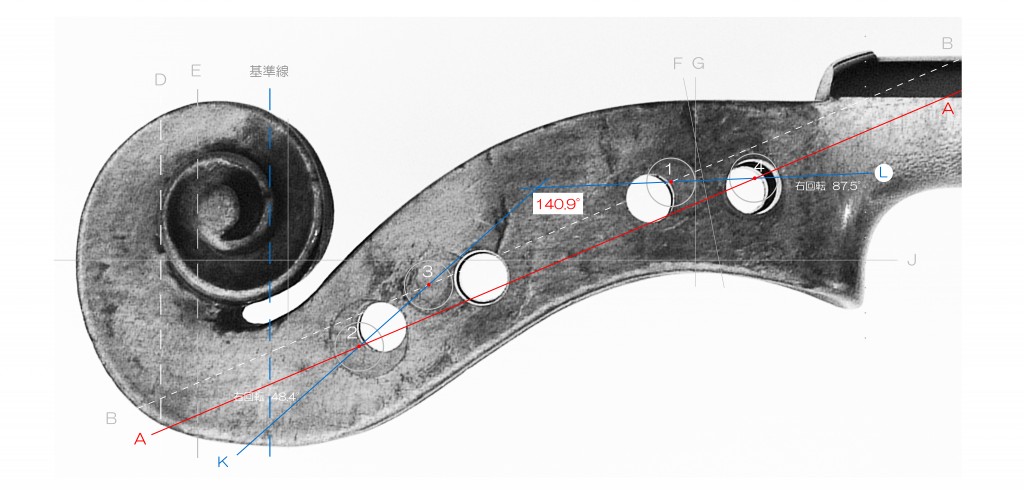

因みに、推定ですが 1710年製 チェロの場合は ペグボックスの”ねじり”のためのペグ間組み合わせ角度( 線分 Kと 線分 Lの交差角度 ) は 145.1°で、18世紀中期の それが強化されたこのヴァイオリンは 140.9°として製作されたようです。

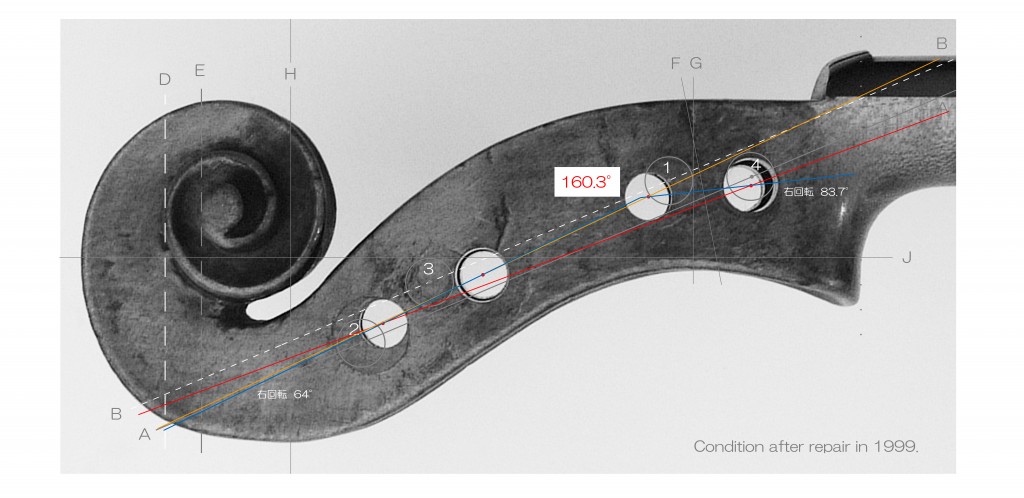

その様に深い意図をもって製作されたヴァイオリン・ヘッドで、下図のよう”ねじり”角度 160.3°としてしまった私の判断は 適切ではありませんでした。

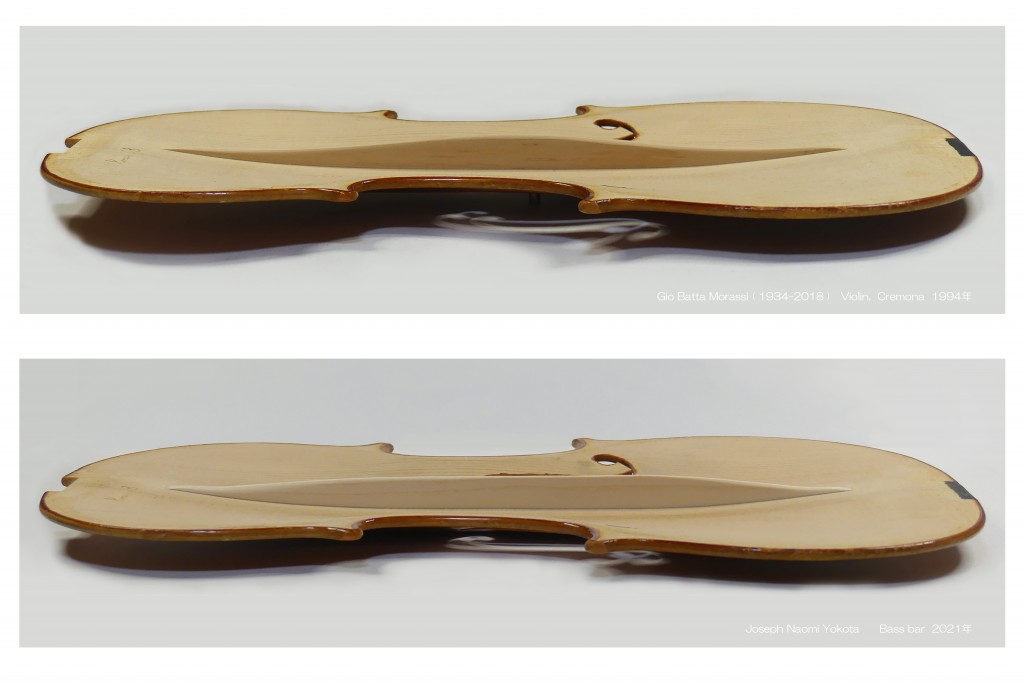

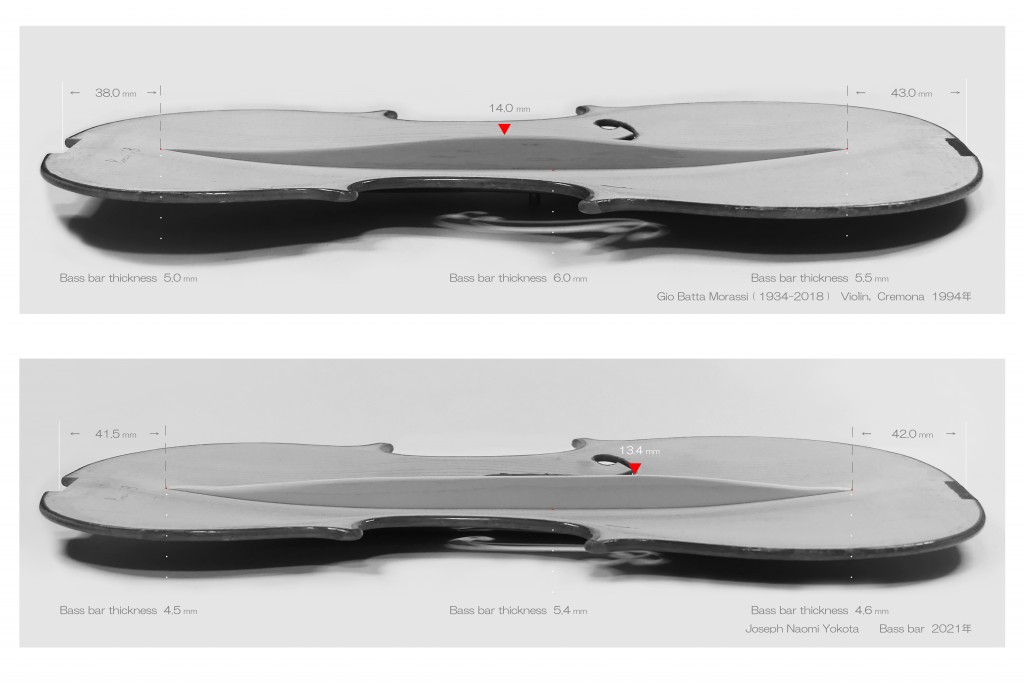

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

Each peg spacing from the nut position. / N 17.0 – 15.0 – 19.0 – 16.8

それから、上事例とは真逆に “ペグ位置移動”が上手くいった例も挙げておきたいと思います。

新作で購入された方が 28年程そのままで使用された このジョ・バッタ・モラッシー氏が製作したヴァイオリンは、ヘッドの”ねじり”角度が 152.4°となっていました。

追記:参考資料

なお、ジョ・バッタ・モラッシー氏は、遅くとも 2000年頃にはペグ間組み合わせ角度( 線分 Kと 線分 Lの交差角度 )が、 138°程となっているペグ配置に考えを改められたと、私は思っています。

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 2000年

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 2000年

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

Each peg spacing from the nut position. / N 17.0 – 13.8 – 26.0 – 13.8

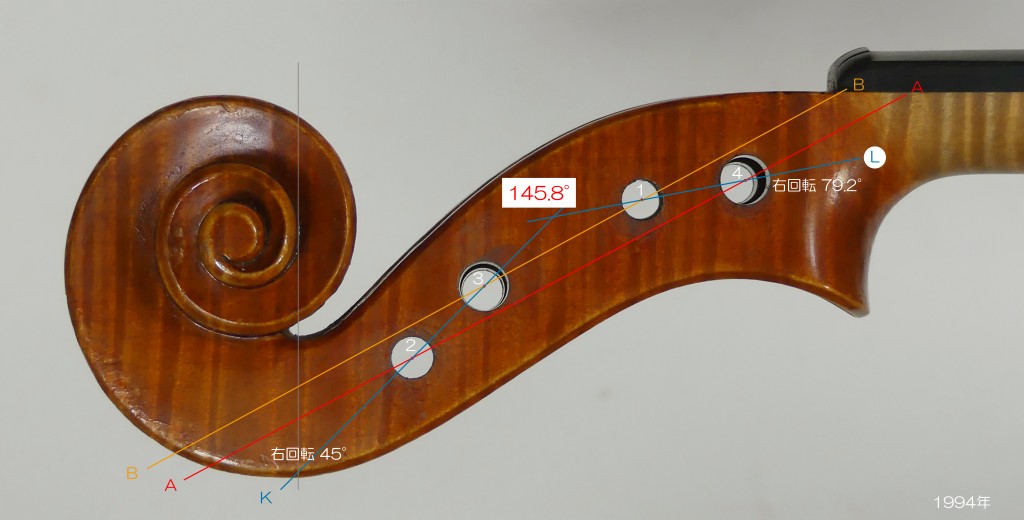

数年前のことですが、私は このヴァイオリンにブッシング修理をして”ねじり”角度を 145.8°に変更しました。

この事例は、ペグ間組み合わせ角度の変更のみではありませんでしたので、レスポンスなどが改善された因果関係は 端的には立証されていませんが、ヘッドの振動はあきらかに良くなりました。

このヴァイオリンは、 所有者の方が新作の時から 合奏に使用されていたそうですが、その評価は 下のメール文面(抜粋) のようなもので、費用をいとわない徹底的な整備を依頼されました。

この楽器は これまで一度も手を入れたことがありません。 音は大きくはあっても固さが目立つ楽器で、 音色や響きは一本調子で、手こずらされる印象です。

さすがに、当初は 私も 依頼を受けるか逡巡しました。

全体に丈夫過ぎたことで、表板が平らに変形し魂柱が食い込み レスポンスも鈍くて、弾き込んでも鳴るようにはならない 見本のような状態だったからです。

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

このように、『現代製作者』の作品で バスバー交換や、ネック角度、指板設定、ペグ位置などの変更、そして 駒、魂柱などを製作するという・・ とても希なケースでしたが、”ペグ位置移動”は 確実にレスポンスの改善に寄与してくれたと思っています。

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

ここで、ペグボックス部の”ねじり”に関する基礎原理をまとめたいと思います。

平行した線分 A、線分 Bを目安に1番線 -3番線ペグ間を十分確保した上で ペグが取り付けられる時、その2本の線分の距離が離れるほどペグボックス部の”ねじり”が大きくなり、これによって弦のゆれが増幅されヘッド部が激しく振動します。

それは、ペグボックス部の本質的な仕組みが 線分 Kと 線分 L 上にあるペグ・グループの応力が 一定角度で交わる設定にあり、”ねじり”はそれを反映するからです。

また、この設定とペグボックス部の勾配面合成線などは対応していると考えられます。

Andrea Amati( ca.1505–1577 ) Violin, “Charles IX” 1564年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Gore-Booth” 1710年

Giuseppe Gagliano( 1726-1793 ) & Antonio Gagliano( 1728-1805 ) Violin, Napoli 1754年

Giuseppe Gagliano( 1726-1793 ) & Antonio Gagliano( 1728-1805 ) Violin, Napoli 1754年

ともあれ、ペグボックス部に配置されたペグのはたらきによって弦振動が増幅されて ヘッド部が激しくゆれ、”対” となってゆれる響胴の良質な響きを生みだすという仕組みは ほんとうにすばらしいと思います。

7. ネック部尾根線と断面形状

JIYUGAOKA VIOLIN Cello neck ( This is a guideline for ridge lines and valley lines. ) 2021年

ところで、最近では”接ぎネック修理”が普及したため 19世紀中期以前のヴァイオリンやチェロで 製作時のネックを殆ど目にしなくなりました。

“The Smithsonian collection” with the label of JB Tononi of 1740.

“The Smithsonian collection” with the label of JB Tononi of 1740.

そのために、このような非対称ヘッドと 非対称である響胴を繫ぐネック部の条件設定を気がつかない人が増えてしまったと思います。

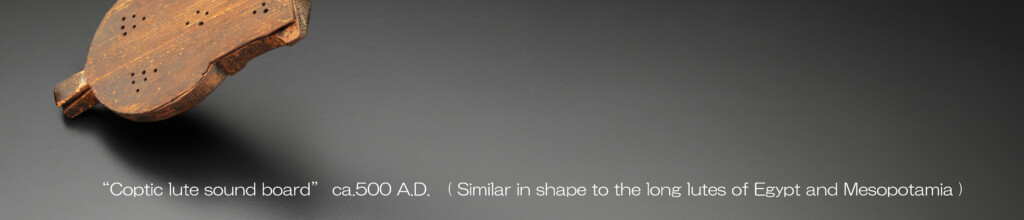

“Coptic lute” ca.500 AD. Similar in shape to the long lutes of Egypt and Mesopotamia.

ネックなどの軸組に関しては、例えば 1500年程前に製作された コプトの人々が用いた”Coptic lute”は、一見すると 木の枝を響胴部と組み合わせたように思われますが、実際は 枝状部も響胴とおなじ木の塊から彫り出した “一木造り”であるように、観察するのに注意深さが求められます。

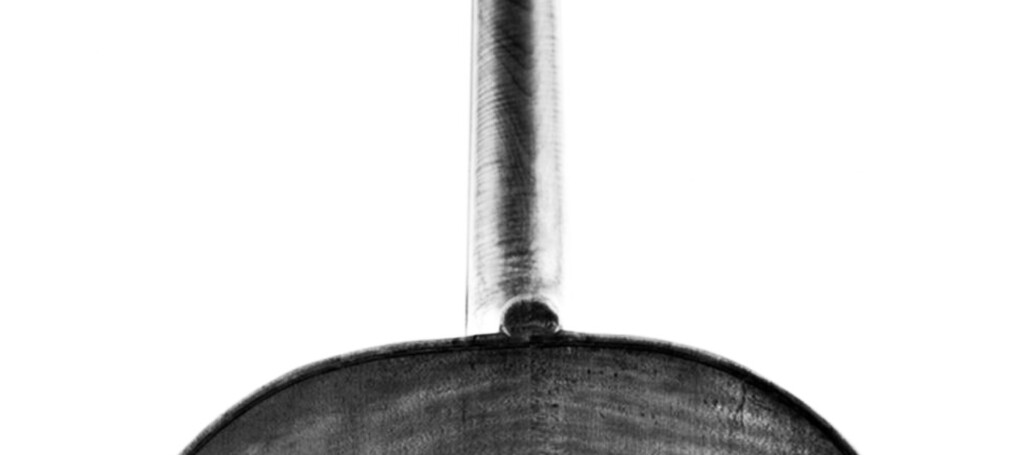

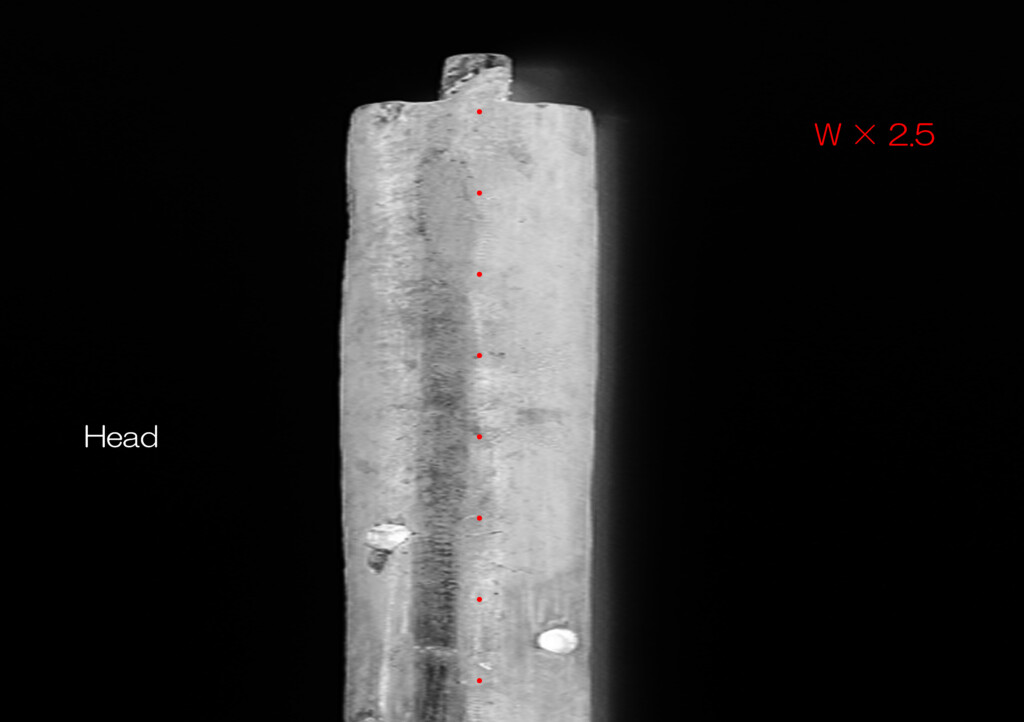

因みに、私は ヘッド部とネック部、そして響胴の関係性を考察するために、水平方向だけを2.5倍に拡大するなどの 画像加工も駆使しています。

そして 私見ですが、材木特性などを考慮すると この事例の曲がって見える”枝状部”は 製作時の条件設定が保たれている可能性が高いと判断しています。

このように、”一木造り”であることなどにより ネックの初期設定状態が推測できるものは貴重です。

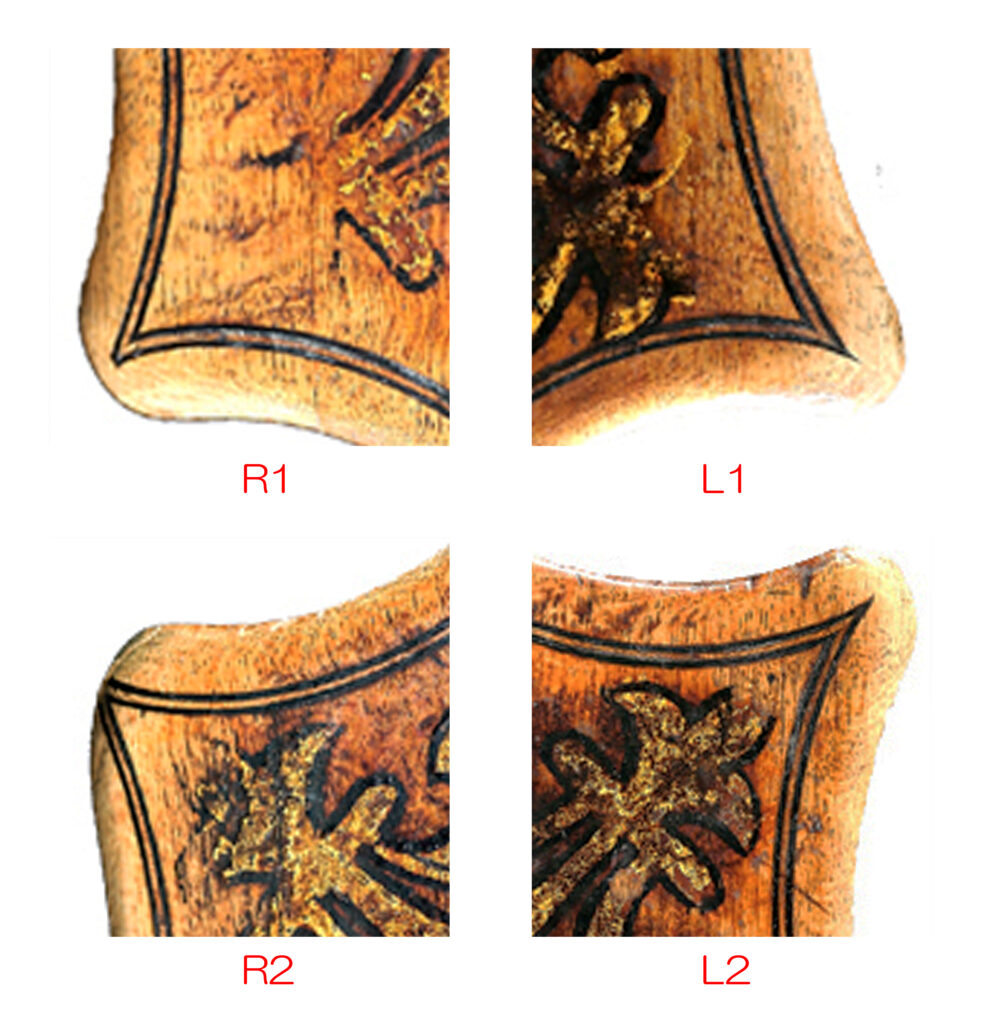

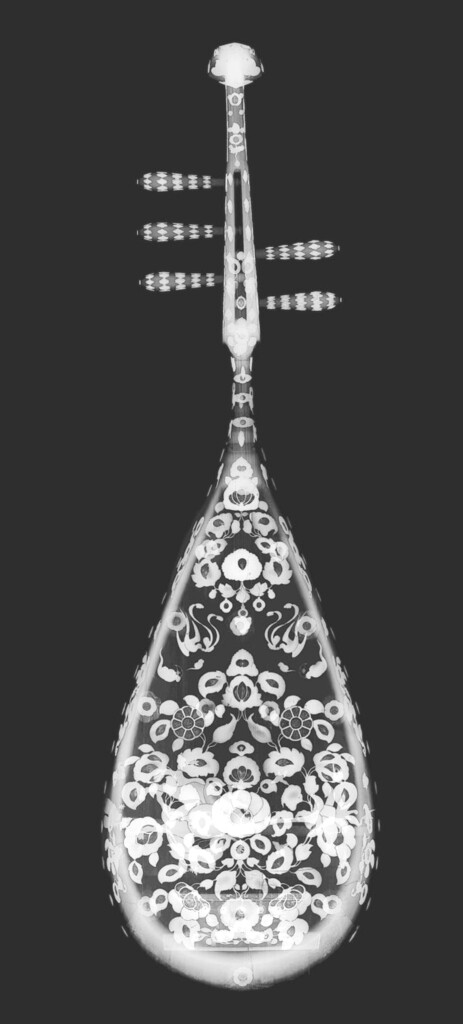

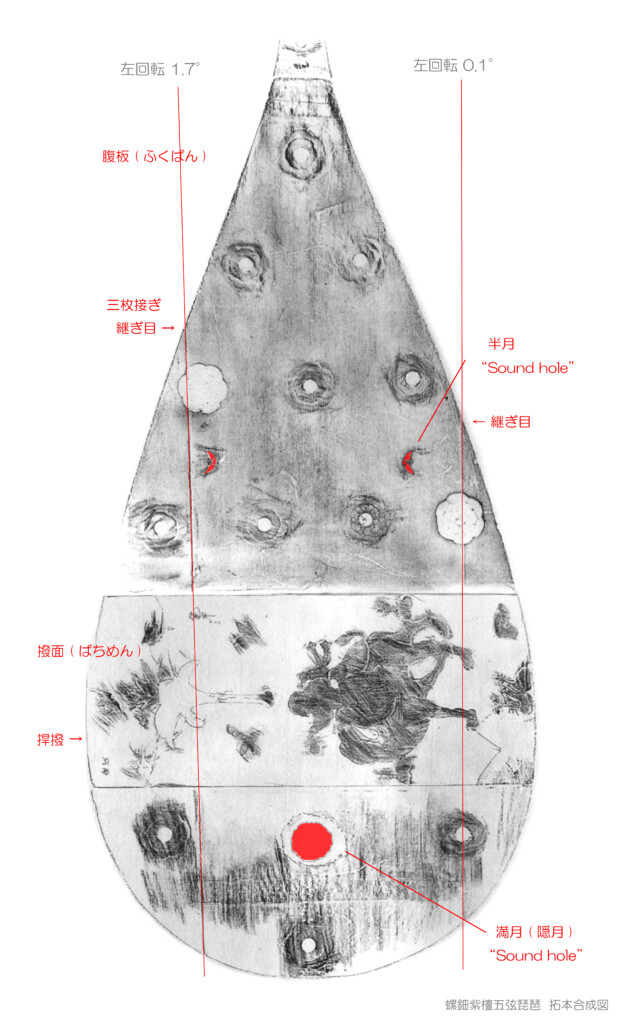

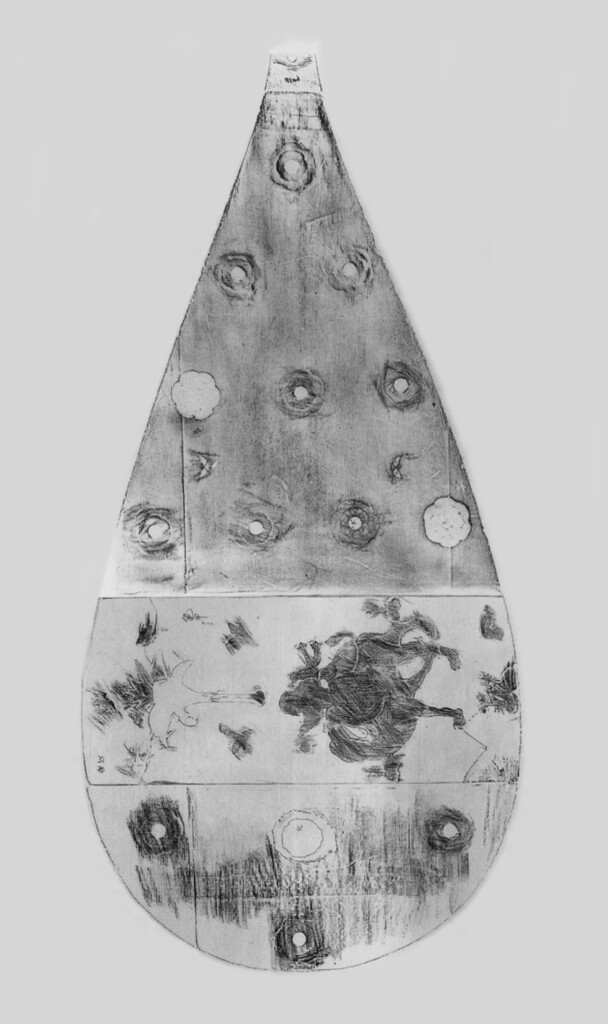

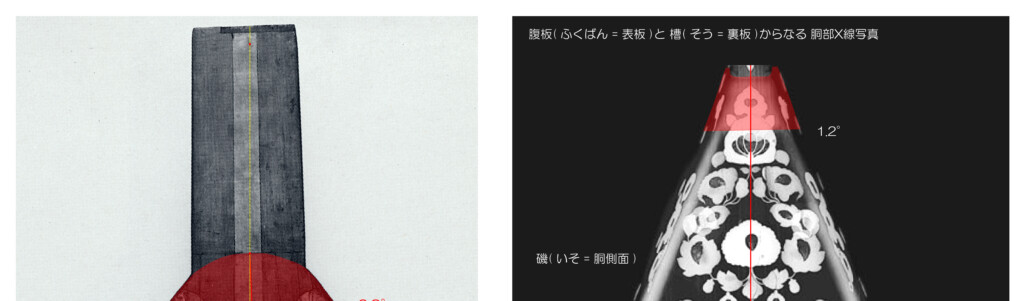

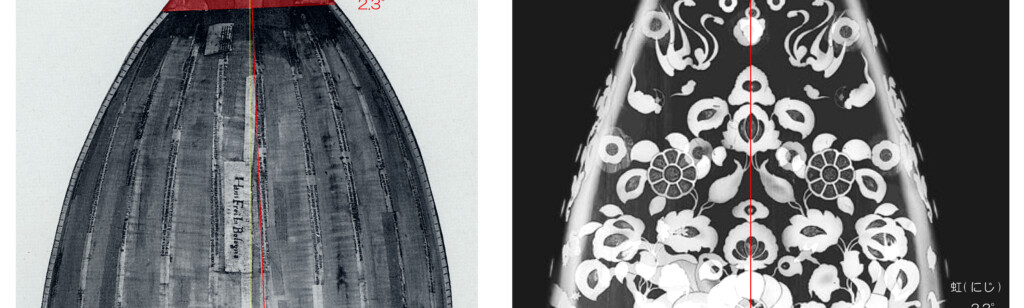

「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」 西暦700年~750年頃 ( 全長108.1cm、最大幅30.9cm )

「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」 西暦700年~750年頃 ( 全長108.1cm、最大幅30.9cm )

「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」 西暦700年~750年頃

それとは逆に、東大寺 正倉院に収蔵されていた「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」は 後世に数度の修復がなされた記録もあり、ネック( 頸 – くび )の軸組に関して、現状から 製作時の設定を推測することは難しいと感じます。

琵琶は、頸(くび)が固定されているタイプと、胴から頸(くび)を抜いて分解できる組み立て式の”継ぎ琵琶”と があったりしますので、ネック設定が変更されている可能性を 念頭に置かないといけないので 少し厄介なのです。

琵琶は、頸(くび)が固定されているタイプと、胴から頸(くび)を抜いて分解できる組み立て式の”継ぎ琵琶”と があったりしますので、ネック設定が変更されている可能性を 念頭に置かないといけないので 少し厄介なのです。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil”Neck ( Length 122mm ) 1714年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil”Neck ( Length 122mm ) 1714年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil”Neck ( Length 122mm ) 1714年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil”Neck ( Length 122mm ) 1714年

このような昨今ですから、2018年に六本木のアークヒルズで展示されたこともある、有名なストラディバリウス “Soil”から外されたヴァイオリン・ネックは 貴重な資料だと思います。

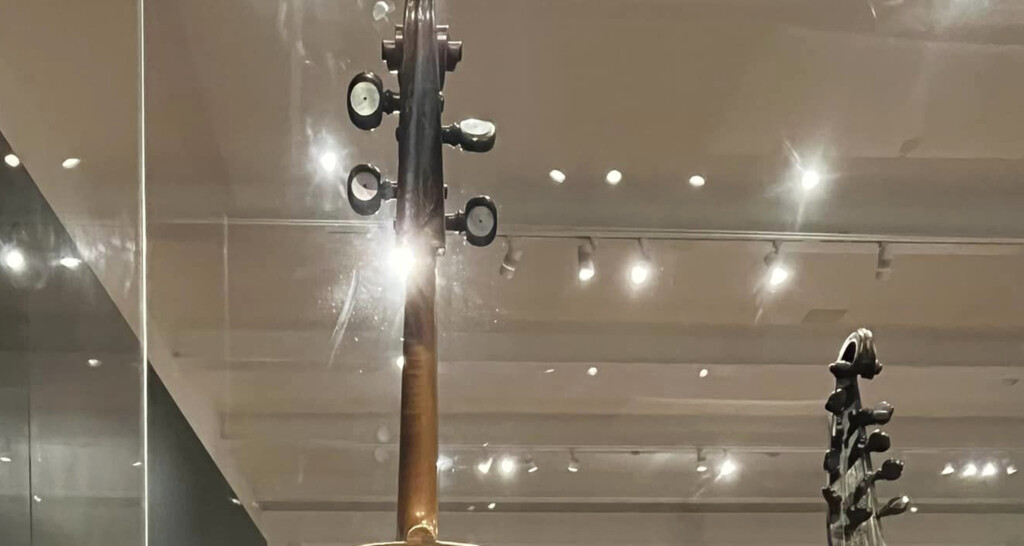

POCHETTE ( Guarneri school ) 17th century

POCHETTE ( Guarneri school ) 17th century

“Exhibition 1988 – Russian Collection 2004” No.131

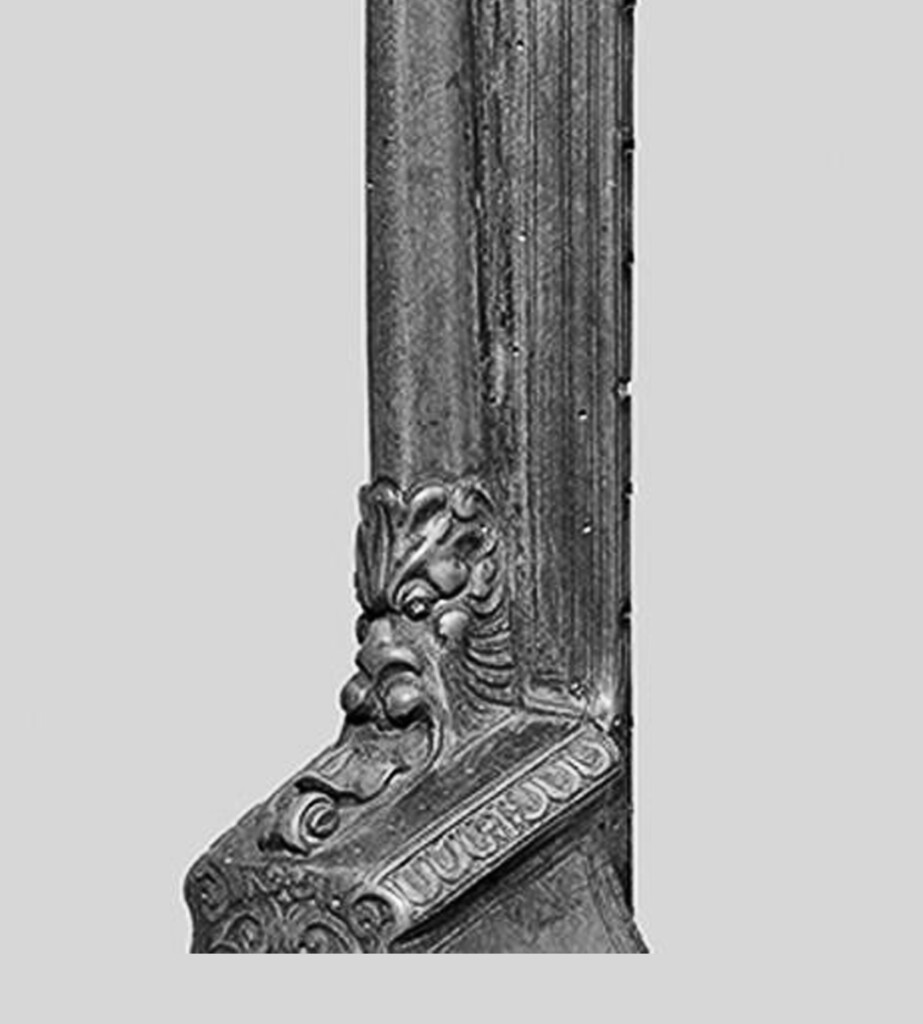

“Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃

“Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃

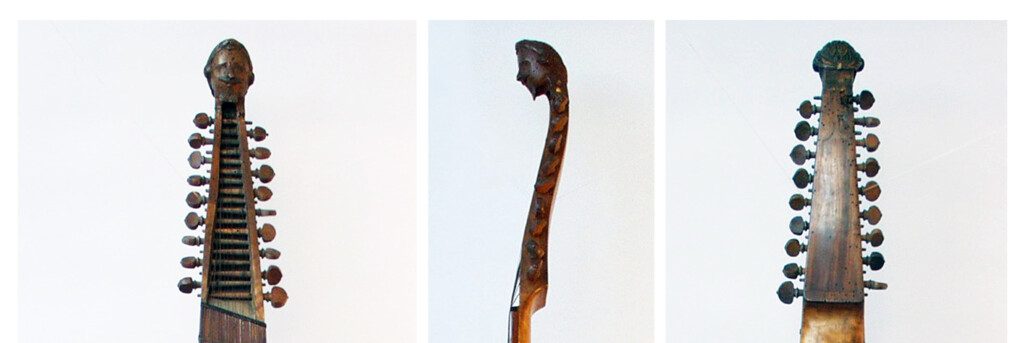

また、黎明期のヴァイオリン製作者アンドレア・アマティ ( ca.1505–1577 ) がクレモナに工房を設立した時期にイタリア中部 Urbinoで作られた、表板以外の ボディとネックが 1 枚の木から彫られている “一木造り”のシターンなども重要な資料だと思います。

National Music Museum (NMM)

National Music Museum (NMM)

一部に破損修理がなされていますが、ヘッド部とネック部、そして響胴の”ねじり”においての関係性は製作時のまま保存されています。

Total length 972.5 mm / Back length 432 mm / Lower bout width 308 mm / Head length 280 mm / Neck length 307.5 mm / Vibrating string length 615.6mm

“Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin head, Napoli 1737年 / “Cittern”head, Rafaello a Urbino 1538年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1690年頃

“Cittern” / Rafaello a Urbino, 1538年頃

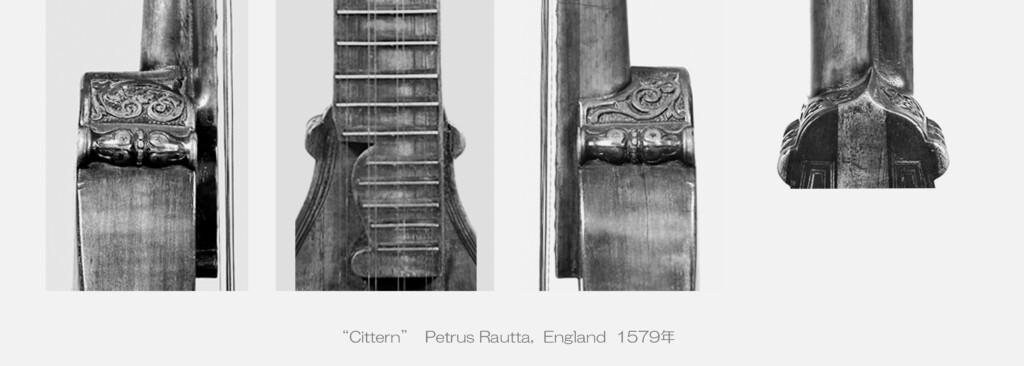

Cittern / possibly by Petrus Rautta, England 1579年

Cittern / possibly by Petrus Rautta, England 1579年

Cittern / possibly by Petrus Rautta, England 1579年

Cittern / possibly by Petrus Rautta, England 1579年

Cittern / possibly by Petrus Rautta, England 1579年

オルファリオン( Orpharion ) / Francis Palmer, London 1617年

オルファリオン( Orpharion ) / Francis Palmer, London 1617年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Guitar, “Sabionari” Cremona 1679年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Guitar, “Sabionari” Cremona 1679年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Guitar, “Sabionari” Cremona 1679年

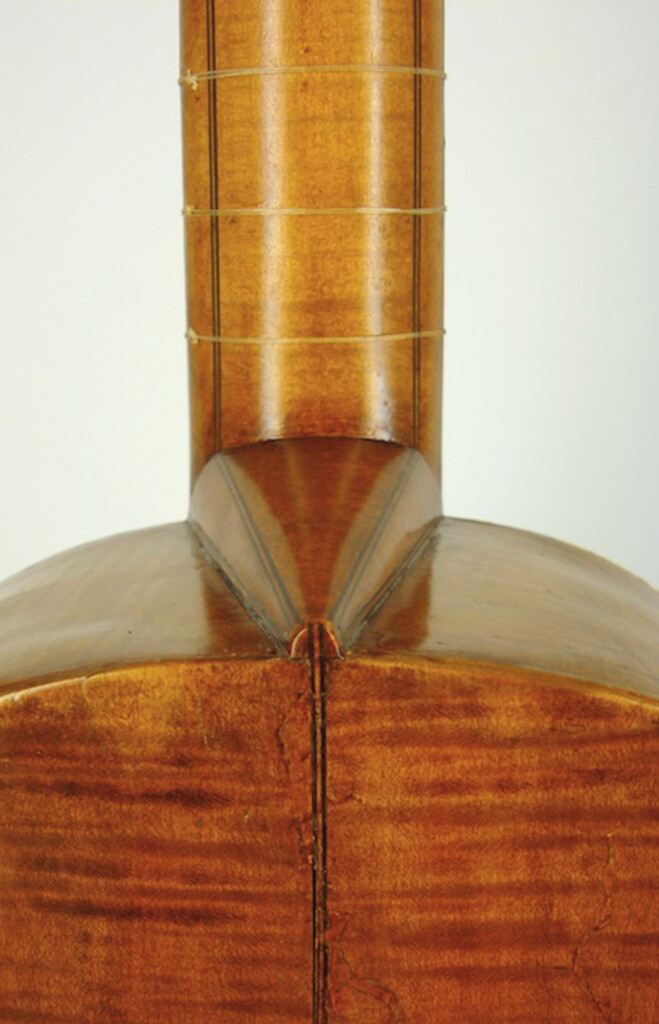

“Antonio de Torres” Guitar, 1882年

“Antonio de Torres” Guitar, 1882年

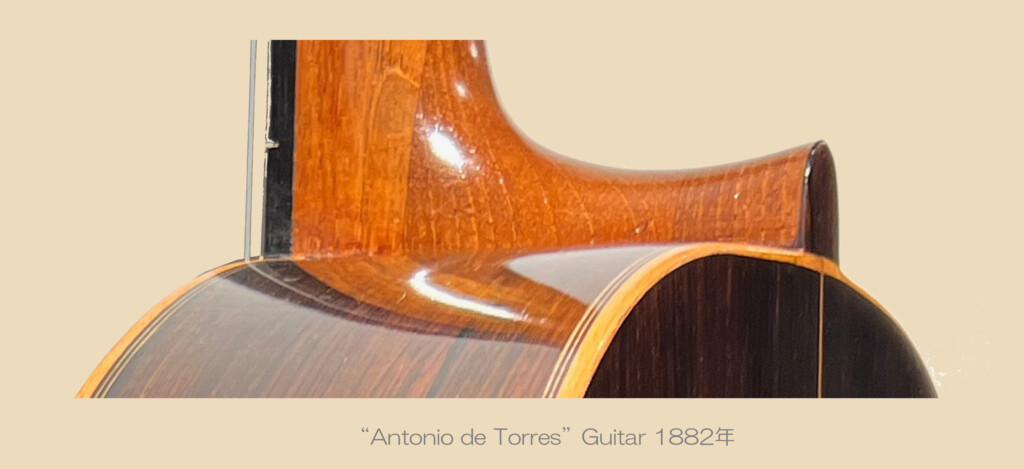

それから、伝統的にネックが大切にされているギター系では、アコースティック・ギターはもちろん、歴史が新しいエレクトリック・ギターでさえ、ネック形状などの設定に優れた要素をいくつも見ることが出来ます。

“1930’s Gibson guitars” ( 33 L-00 with flat-bottomed socket and a 34 Smeck with its more typical dovetail socket )

もちろん 新しくとも 弦楽器ですから、ネックが そのキャラクターに大きく影響することを製作者が理解していたためではないかと思われます。

もちろん 新しくとも 弦楽器ですから、ネックが そのキャラクターに大きく影響することを製作者が理解していたためではないかと思われます。

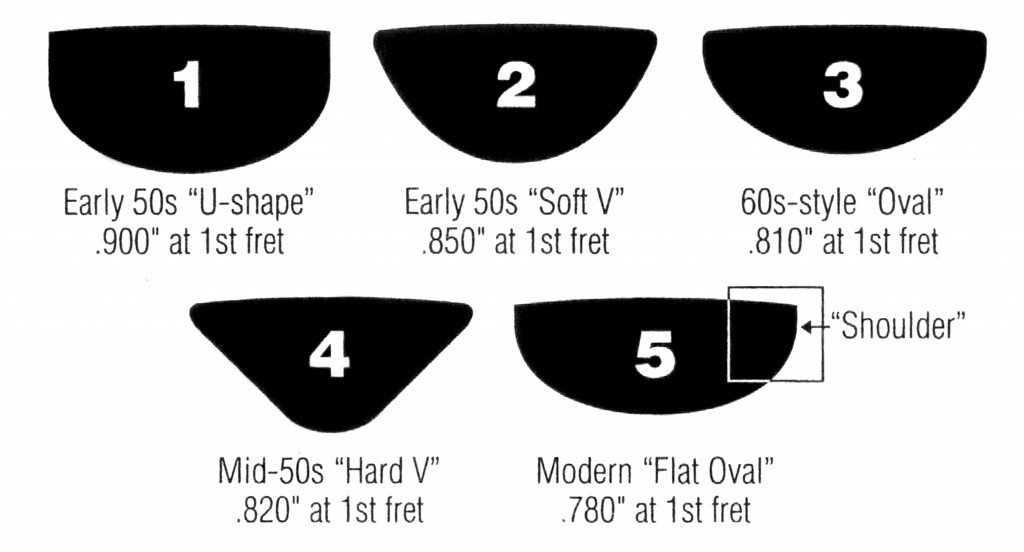

その 一例としてあげれば、Stratocasterは 1954年に、上図4番の “Hard V”タイプや 2番の”Soft V”タイプのネックで生産が始まり、メイプル 1ピースネック最終年の 1959年頃に製作された Stratocasterは 上図3番の”Oval”とよばれる ラウンドグリップとして製作されるといった変遷を辿ったそうです。

専門外で恐縮ですが、豊かな響きや 俊敏なレスポンスを狙うのであれば”V”タイプが 良さそうと、私は思ったりします。

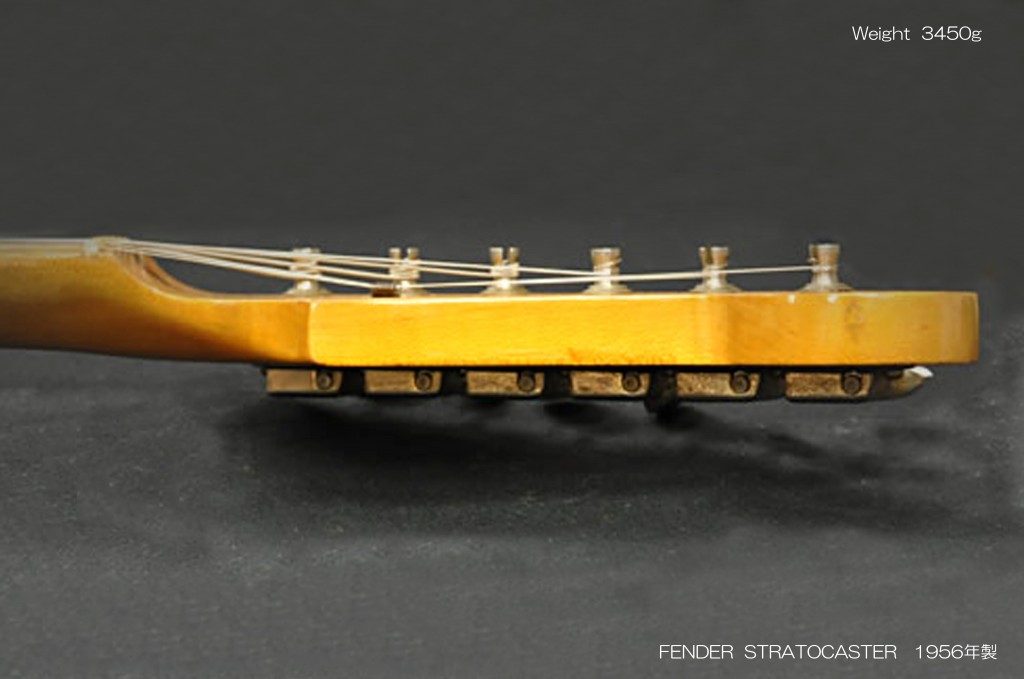

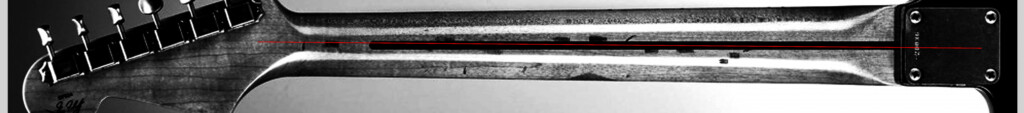

Fender Stratocaster 1956年製

Fender Stratocaster 1956年製

Fender Stratocaster 1956年製 3450g

Fender Stratocaster 1956年製 3450g

Fender Stratocaster 1956年製 3450g

Fender Stratocaster 1956年製 3450g

2004年6月に オークションハウスの Christie’sで、95万9500ドル( およそ1億520万円 )の価格で取引された Stratocaster 1956年製 “Blackie”のネックは、オークション・カタログの写真から判断して “Hard V”で、尾根線が 0.5°傾けてあるようです。

Eric Clapton “Blackie” Tribute Stratocaster 1956年製

Eric Clapton “Blackie” Tribute Stratocaster 1956年製

そして、ヴァイオリンや チェロでもネック断面形状が重要なのは同じだと思います。

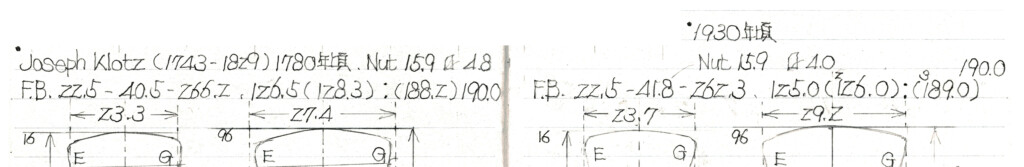

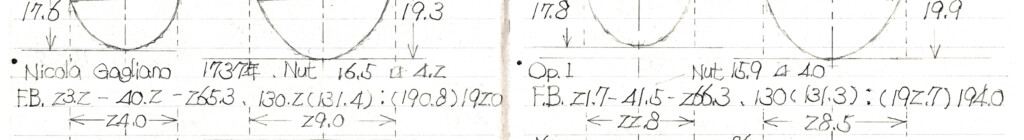

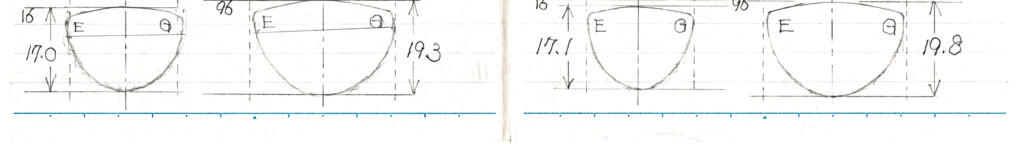

因みに これは、私が 2005年に製作したヴァイオリン op.1 の指板規格や ネック断面、そして参考とした他のヴァイオリンのネック断面をコンターゲージで記録した研究ノートの画像です。

私は、三角形の角部とそれに直交するように連なる尾根線の関係を工夫して”ねじり”を誘導しています。

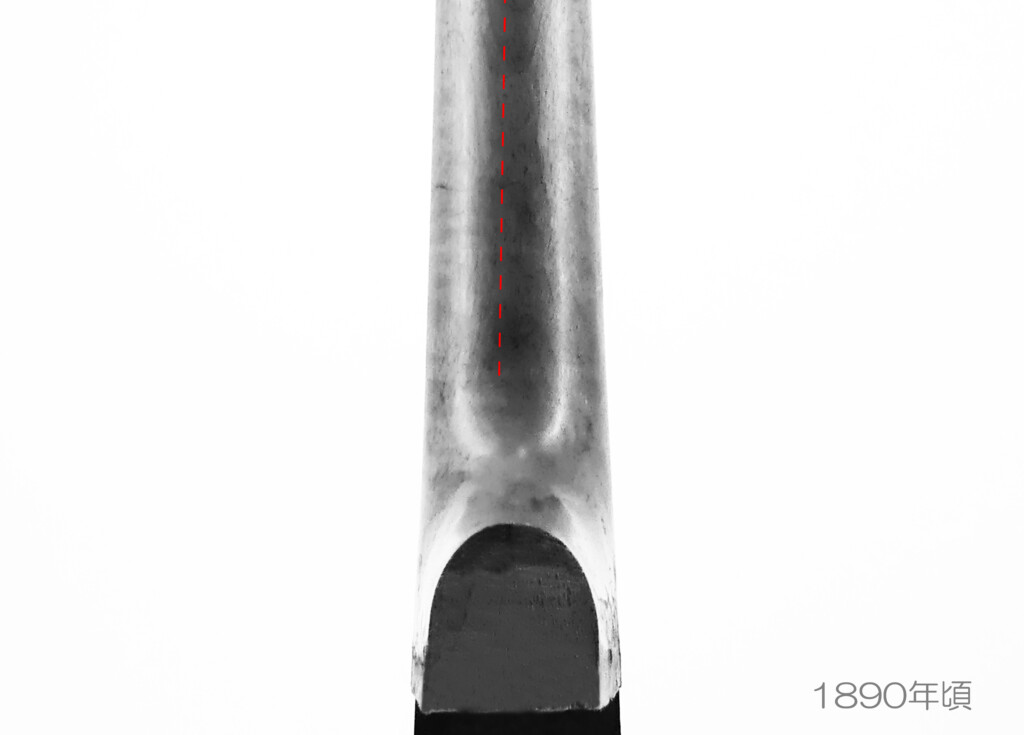

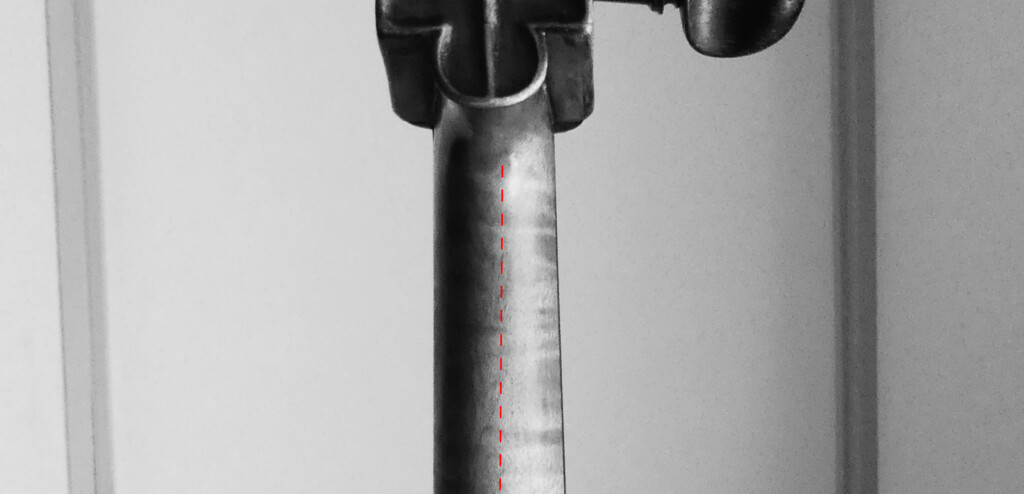

“Neuner & Hornsteiner” Ludwig Neuner( 1840-1897 ) Cello, Mittenwald 1890年頃

“Neuner & Hornsteiner” Ludwig Neuner( 1840-1897 ) Cello, Mittenwald 1890年頃

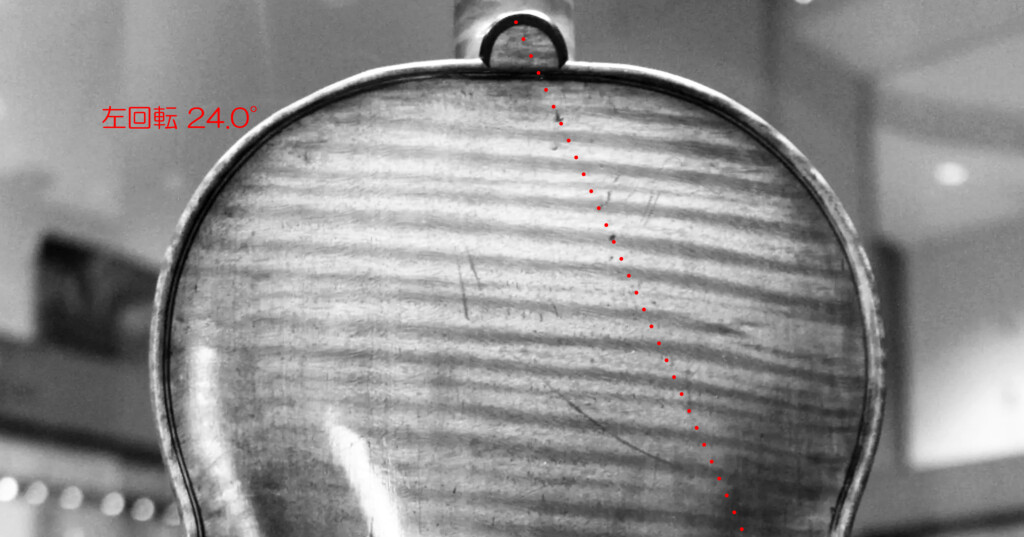

また、別の参考例ですが、製作時そのままで保存された このチェロ・ネック尾根線は 赤点線の位置でした。

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

それから、私が頼りにしている このチェロは、前所有者である 東京都交響楽団の首席チェリストが 1980年代初頭に購入する遙か前( 1930~1950年頃 W.E.Hill & Sons での仕事と推測します。)になされた継ぎネックで そのまま使用されています。

ネック尾根線は 赤点線のところで、その上下端位置に針で焼いたマークが残されています。音響的にも演奏にも細やかに対応した すばらしいネックだと、私は評価しています。

Old Italian Cello, 1700年頃 / ネック整備 ( 2023-9-27 JIYUGAOKA VIOLIN )

しかし その試みは難航し 、モダン期後半から”かさ上げ整備”が盛んに行われた影響で、この Enrico Marchetti ( 1855-1930 ) が1886年に製作したヴァイオリンのように、オリジナル・ネックであっても 製作時の軸組を反映しているかを 正確に判断出来ないものが殆どといった状況でした。

ただし、1900年辺りからは、Gaetano Gadda ( 1900-1965 )が 師匠である Stefano Scarampella ( 1843-1925 )が他界した頃に製作したヴァイオリンのように “ミント・コンディション”の楽器で “ねじり”設定としての軸組を 沢山知ることが出来ました。

Gaetano Gadda ( 1900-1965 ) Violin, Mantova 1925年頃

Gaetano Gadda ( 1900-1965 ) Violin, Mantova 1925年頃なお、ヴァイオリンや チェロのネック尾根は、響胴から見て右方向に振ったものが多数派ですが、下の1910年製ヴァイオリンのように、指板を 少し1番線( 高音 )側を向かせた上で ネック尾根は逆に低音側に向けた”Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃と同じ”ねじり”設定の楽器も それなりに製作されたことも確認出来ました。

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin, “The World Exhibition of Brussels 1910” Milano 1910年

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin, “The World Exhibition of Brussels 1910” Milano 1910年

有り難いことに、私は 上にあげたような”ねじり”を誘導するネックを参考として 依頼されたオールド弦楽器の整備を行っていますが、常に良好な結果を得ています。

8. ボリュート( Volute )部などの”歪め方”

ストラディバリウスを用いた振動データー動画で、ヘッド部は グラフィック化された上部1/4辺りの黒線より上側にあたり、指板端側、ネック部とともに”ねじり”が確認できます。

さて、”ねじり”設定について 触れておきます。これは”力のモーメント”とも言いますが、回転軸を中心に力が伝わる現象のことを指しています。

弦楽器では これが不可欠で、例えば エジプトにおける古い時代のキリスト教徒である”コプト教徒”の間で受け継がれた 西暦500年頃の弦楽器”Coptic lute sound board” のように、素朴とも言える構造の弦楽器ですら、ナット角度や 糸巻きの位置設定で工夫された軸線が ネックに対して傾けてあります。

“Coptic lute sound board” ( Similar in shape to the long lutes of Egypt and Mesopotamia ) 西暦500年頃

“Coptic lute sound board” ( Similar in shape to the long lutes of Egypt and Mesopotamia ) 西暦500年頃

これにより 弦の振動が持続し易くしてあると言うことを、ご理解して頂けるでしょうか。

“Mandora” 1420年頃 L 360 W 96 D 80 ( 83 ) / Weight 255 g / The Metropolitan Museum of Art

Mario Brunello

Giovanni Paolo Maggini( 1580- ca.1633 ) “Mario Brunello” Cello head, Brescia

Giovanni Paolo Maggini( 1580- ca.1633 ) “Mario Brunello” Cello head, Brescia

Gioffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

Gioffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

Gioffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

Gioffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

Matteo Gofriller ( 1659-1742 ) Cello, “Jacquard Bergonzi” Venice 1710年頃

Matteo Gofriller ( 1659-1742 ) Cello, “Jacquard Bergonzi” Venice 1710年頃

Matteo Gofriller ( 1659-1742 ) Cello “Jacquard Bergonzi” Venice 1710年頃

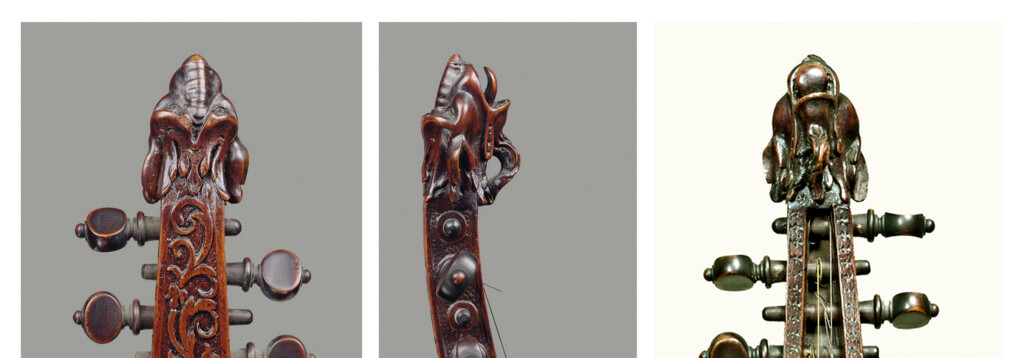

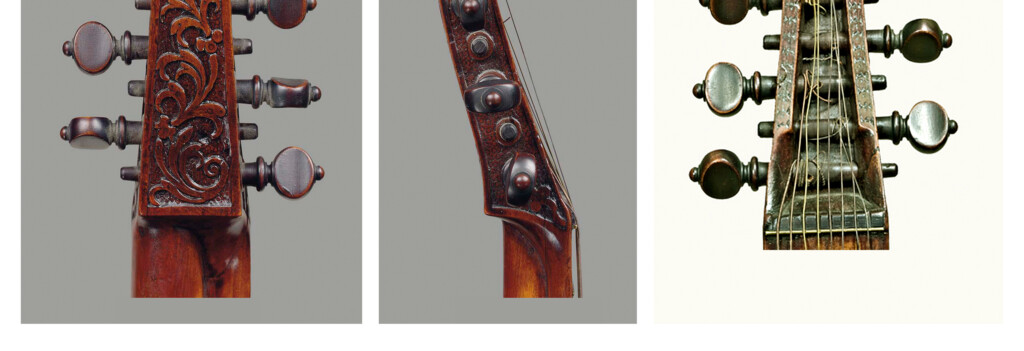

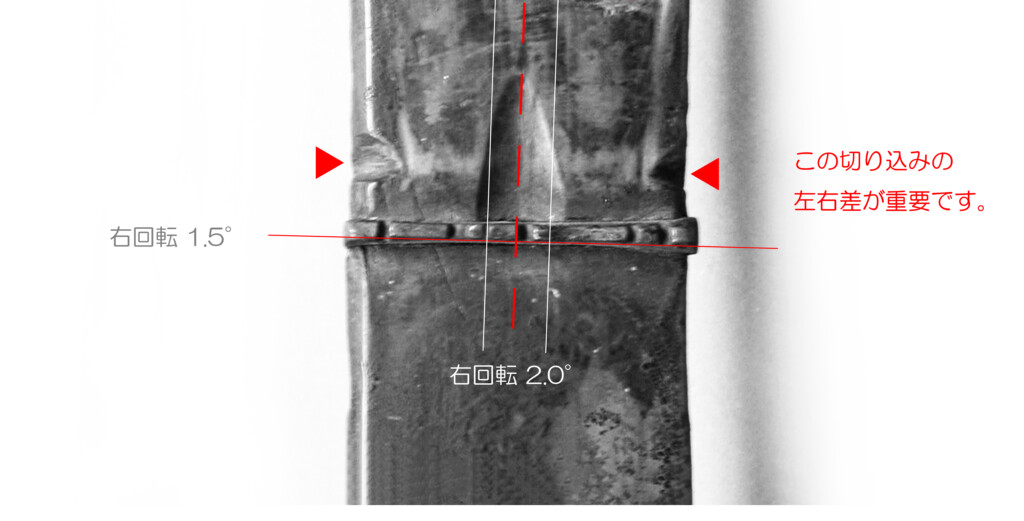

このように スクロール部は”ねじり”を生じやすいように工夫がなされていますが、それはペグの取り付け角度まで 及んでいました。

“Neuner & Hornsteiner” Ludwig Neuner( 1840-1897 ) Cello, Mittenwald 1890年頃

“Neuner & Hornsteiner” Ludwig Neuner( 1840-1897 ) Cello, Mittenwald 1890年頃

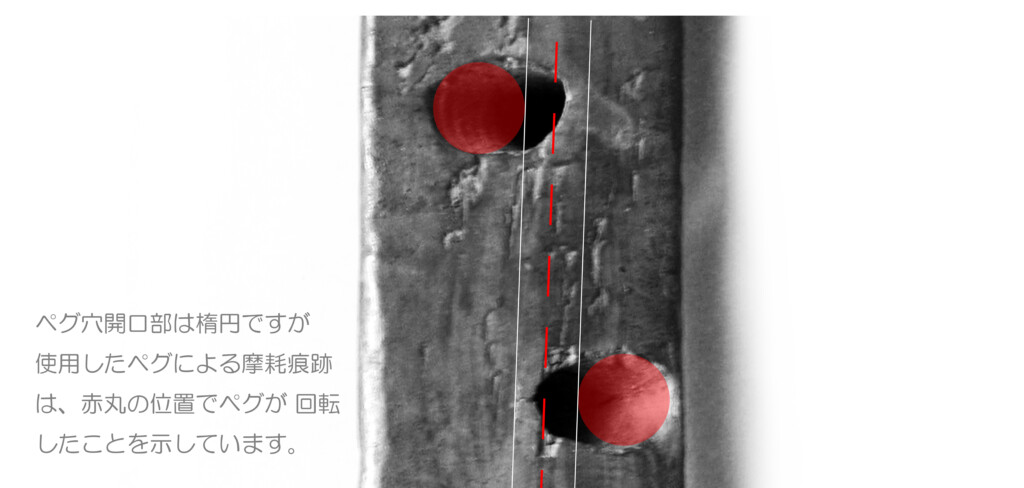

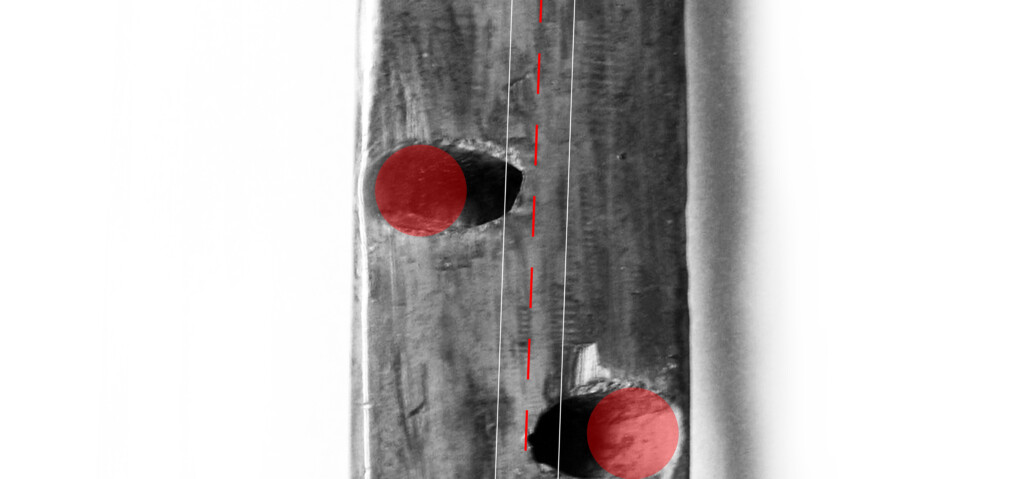

例えば、このチェロは 響胴も含め、 ヘッド、ネック部、指板の他に A線ペグとG線ペグまで 1890年頃に作られた時のままでした。

その上に 特記すべきは、ペグを取り付ける為の “ペグ・ホール”まで 原型をとどめていたことです。

“Neuner & Hornsteiner” Ludwig Neuner( 1840-1897 ) Cello, Mittenwald 1890年頃

このために、ボリュート( Volute )部だけでなく、ペグの取り付け角度まで “ねじり”に貢献する工夫が この頃までなされていたことを証明する大切な実例となりました。

“Neuner & Hornsteiner” Ludwig Neuner( 1840-1897 ) Cello, Mittenwald 1890年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1690年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1690年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) ‘Guarneri del Gesù’ Violin, “Kochanski” 1741年

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) ‘Guarneri del Gesù’ Violin, “Kochanski” 1741年

The angle of the top of the peg box is great.

9. 二つの振動系統と音色

ここで、ヴァイオリンなどの音響メカニズムを列記してみます。

ここで、ヴァイオリンなどの音響メカニズムを列記してみます。

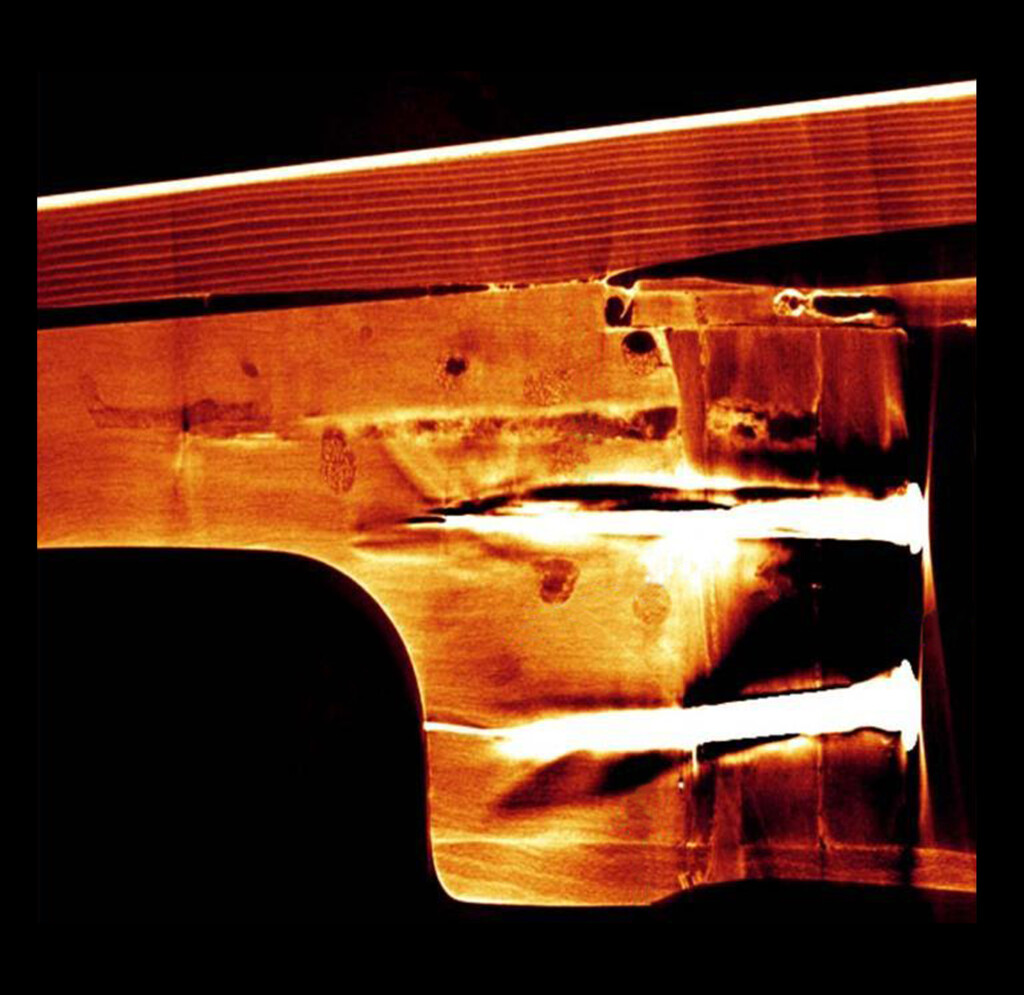

① 弦の振動がヘッド部をねじりながら 揺らします。そして この応力により 下のX線動画のように ネックブロックの回転運動が起こり、これが反復されます。

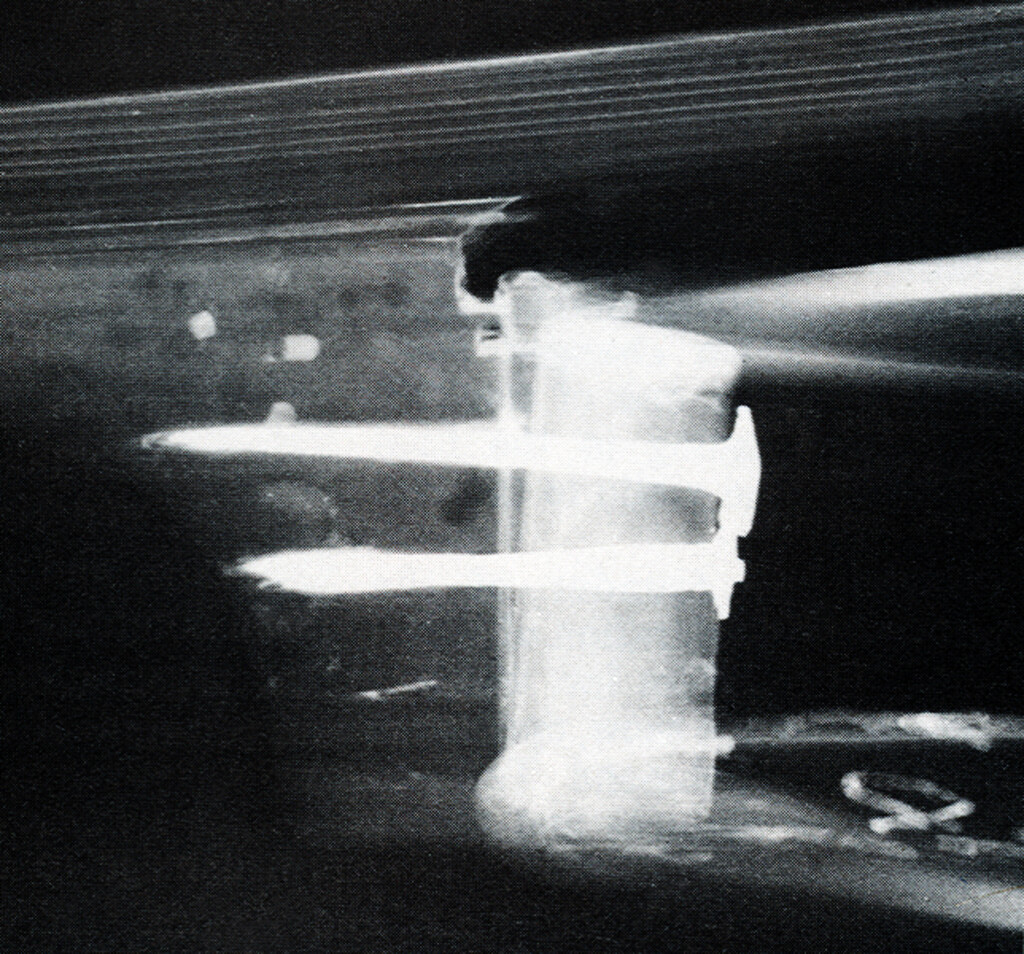

X線によるヴァイオリン鏡像ですから 手前がE線で 奥がG線側となっており、ネック・ブロックがねじりを反復しているのが 確認できます。チェロも同様な揺れ方をします。

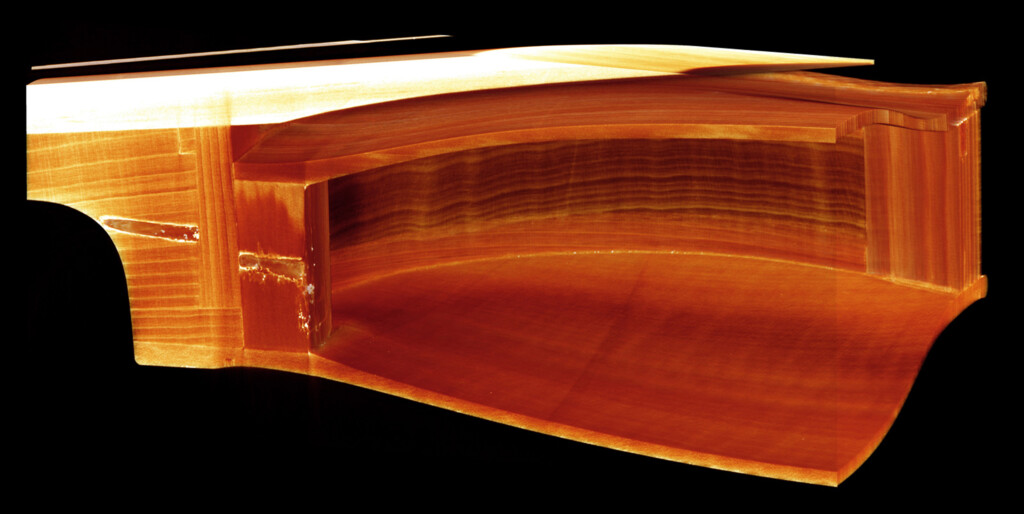

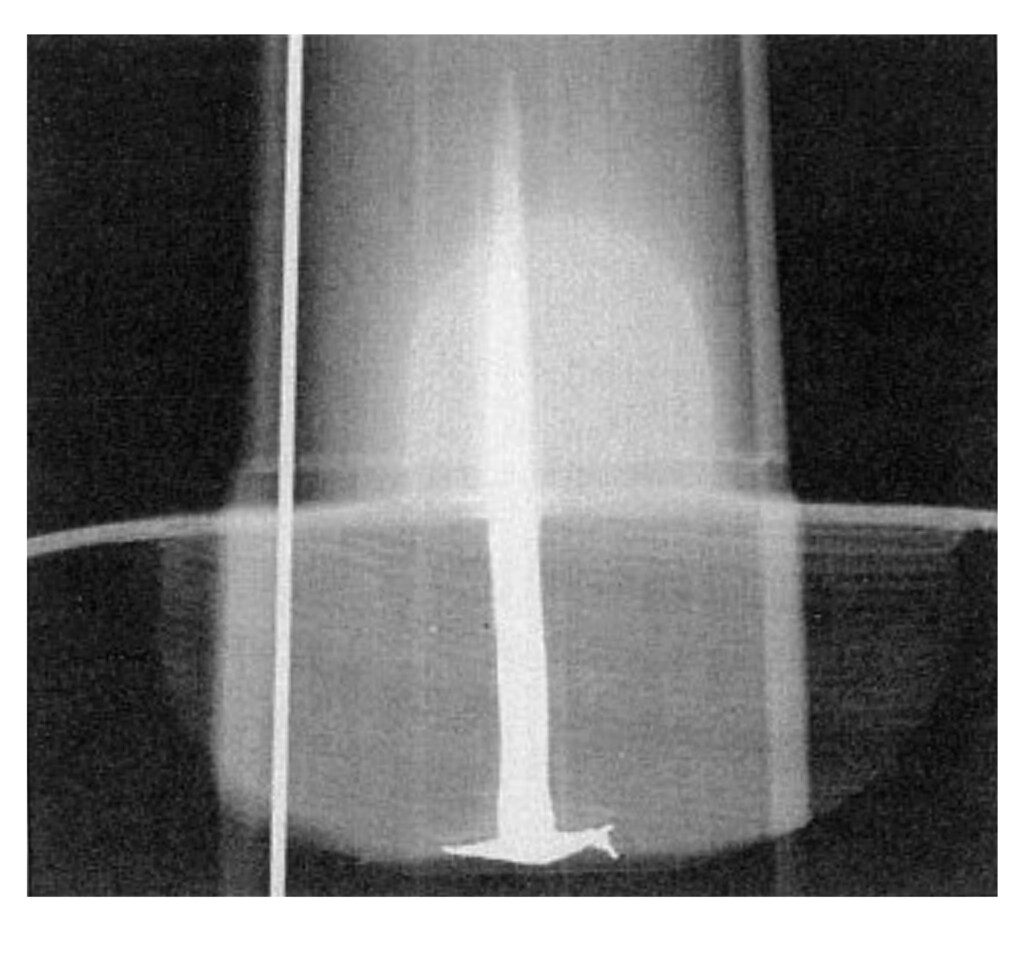

② そして、 ネック・ブロックと”対”をなすエンド・ブロックとの間で生じた軸を中心として 回転運動が起こり、表板が斜めに押されるように緩むと共に、アッパー・バーツ側とロワー・バーツ側 が 主に対角で交互に振動します。

③ 先ほどの演奏動画で 観察していただいたチェロ表板の共鳴部( +位置 )のように、表板が”緩む”と”戻る”という上下動をくり返し 細やかな振動が可能となります。

④ 弦の振動を直接受けたF字孔端内側の空気の粗密波が、振動する響胴のなかで 固有振動が近い”表板のピット部( 変換点 )”を中心として共鳴現象( 空洞共鳴 )をおこします。

⑤ この共鳴音( 2次振動系 )と、弦振動から駒を経由しF字孔が振動した( 1次振動系 )粗密波とが合わさって『音色』となり、F字孔から吹き出すように まわりの空間に広がっていきます。

⑥ なお、1つの波源から出て、2つの異なる経路を通って伝播した波はその相関性により きれいな干渉が起こりやすいそうです。そして、そうでない場合は双方の波が競合し 同期現象に陥り振動が単純化されます。

10. ニスに残る振動痕跡について

Arthur Richardson( 1882-1965 ) Cello, Devon 1919年

Arthur Richardson( 1882-1965 ) Cello, Devon 1919年

それから、弦楽器に塗られたニスには 柔らかさや、被膜の厚みによって振動した痕跡が残るタイプがありますので、そのニスひび割れによっても上記の仕組みは確認できます。

Antonio Stradivari ( 1644-1737 ) Violin ” Habeneck”, Cremona 1734年頃

Antonio Stradivari ( 1644-1737 ) Violin ” Habeneck”, Cremona 1734年頃

( この画像は高解像度となっていますので、拡大してご覧ください。)

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin “Expo. de Bruxelles 1910”, Milano 1910年

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin “Expo. de Bruxelles 1910”, Milano 1910年

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin “Expo. de Bruxelles 1910”, Milano 1910年

補足説明となりますが、弦楽器の ニスひび割れに関しては、下の投稿リンクが参考になると思います。

● ヴァイオリンの音は 聴くほかに “見て‥” 知ることが出来ます。

11. 表板の上幅広部( 低音側 )に見られる音響設定

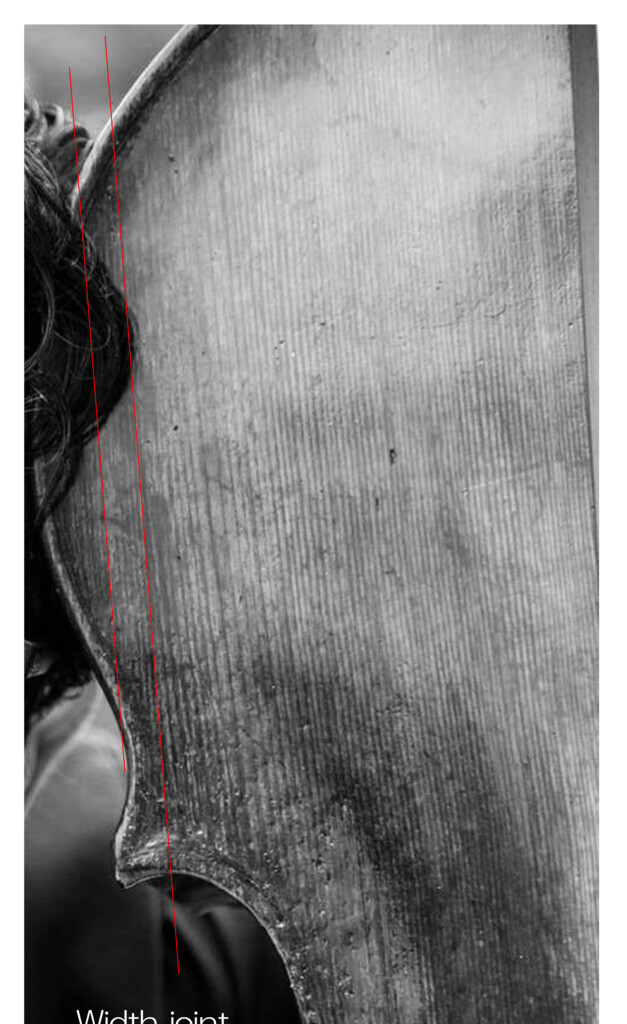

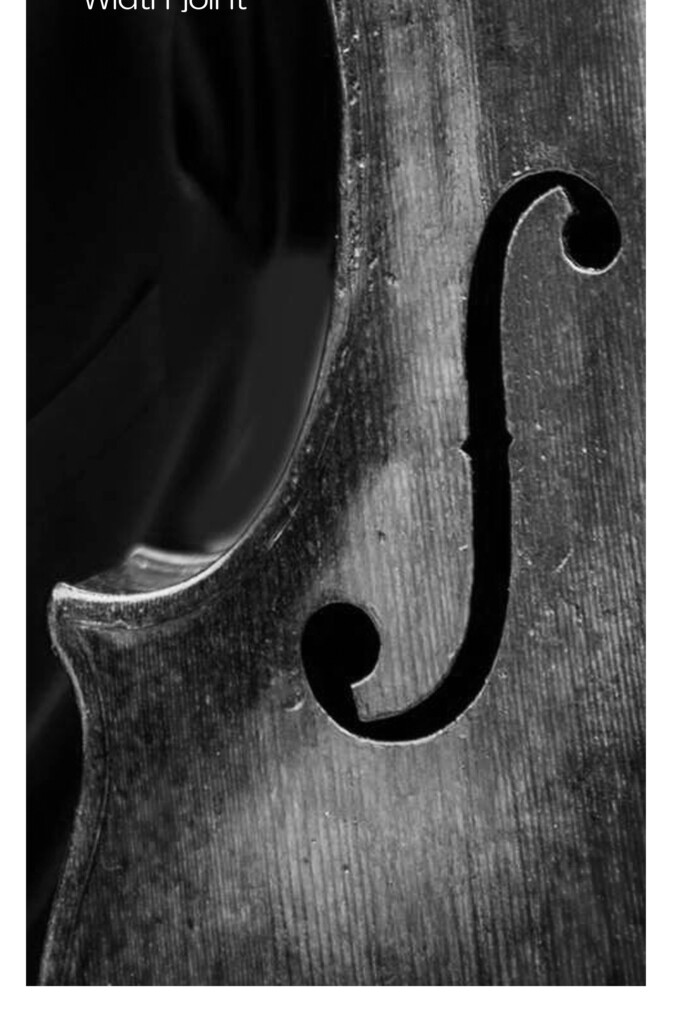

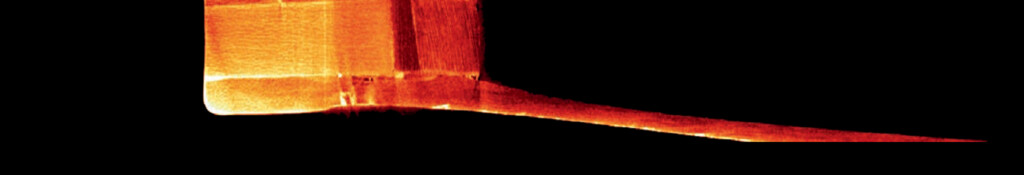

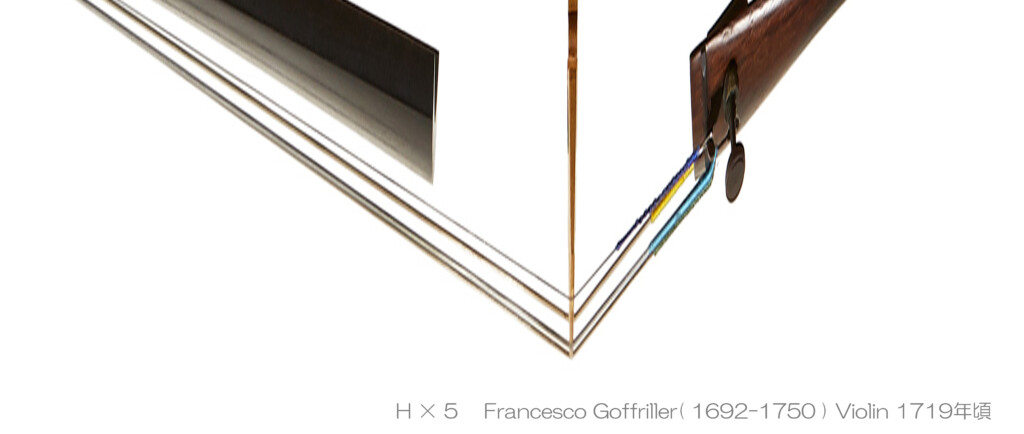

冒頭の演奏動画で、Amit Peled氏が使用している Matteo Goffriller ( 1659–1742) が製作したチェロの、アッパー・バーツ低音側にある2重ジョイントの”巾接ぎ”の画像です。もう一度、演奏動画にもどり この”2重巾接ぎ”の部分を見ると、これが機能していることが分ると思います。【 0:41 】辺りからをお勧めします。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

指板E線側右外では 時折目にしますが、アンドレア・ガルネリは 反対側の 線分Nとバスバーが交わる交点外側に『小指の先が入るくらいの窪み』を彫り込んだヴァイオリンすら製作しています。下図でこの位置を確認してください。

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milano 1696年

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milano 1696年

12. 表板の上幅広部( 高音側 )にある 共鳴部と窪みについて

Old Italian Cello, 1700年頃

Matteo Goffriller ( 1659–1742) Cello, “Amit Peled”

また、冒頭の演奏動画で共鳴部のひとつ( +位置 )のすぐ下側に”ダンパー部”の窪みが写っていますが、オールド・チェロでは10ヶ所程の主要窪みのうち、表板右上コーナー近くのこのダンパー部と、左下コーナーの右下にあるダンパー部の2つが最重要な窪みとなっています。

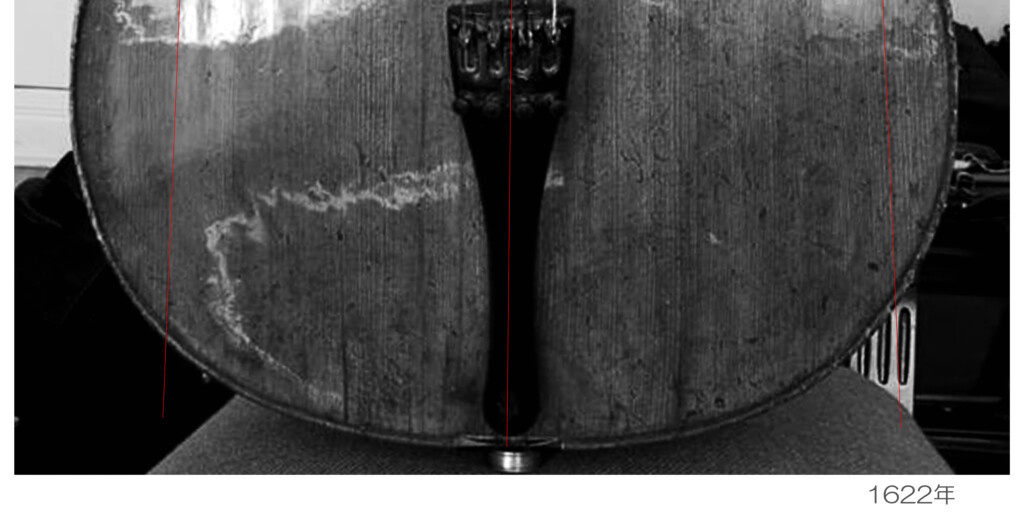

Antonio Amati & Girolamo Amati / Cello, Cremona 1622年 – Hendrik Jacobs (1639-1704 ) Violin, Amsterdam 1690年頃

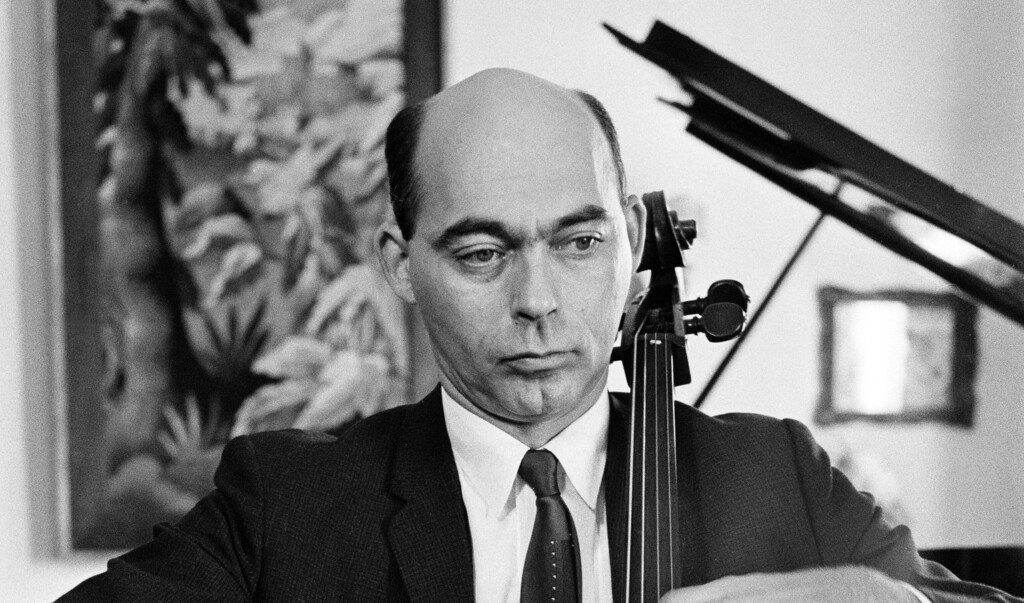

1971年10月24日 “国連の日” ニューヨーク国連本部、Pablo Casals ( 1876-1973 )

1971年10月24日 “国連の日” ニューヨーク国連本部、Pablo Casals ( 1876-1973 )

Miklós Perényi ( 1948 – )

Miklós Perényi ( 1948 – )

Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Lord Aylesford” 1696年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Lord Aylesford” 1696年

現在、日本音楽財団が所有し Pablo Ferrández が貸与されていて、Gregor Piatigorsky , Janos Starker も使用した有名な”ストラディヴァリウス”ですね。

Pablo Ferrández Cello, “Lord Aylesford” 1696年

Pablo Ferrández Cello, “Lord Aylesford” 1696年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Lord Aylesford” 1696年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Lord Aylesford” 1696年

その上の 1731年の”ガルネリウス”のチェロもそうですが、ダンパー部の窪みが明快だと思います。

13. 響胴の巾接ぎ( はばはぎ )設定について

Janos Starker 1964年 : 彼がこの時に使用していたチェロも”巾接ぎ”がなされていました。

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan “表板6枚接ぎ合わせ”

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan “表板6枚接ぎ合わせ”

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1696年

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1696年

Vihuela de arco around the mid-16th century – the collection of the Encarnación Monastery in Ávila

Vihuela de arco around the mid-16th century – the collection of the Encarnación Monastery in Ávila

「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」700年~750年頃( 全長108.1cm, 最大幅30.9cm )

「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」700年~750年頃( 全長108.1cm, 最大幅30.9cm )

「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」拓本 700年~750年頃( 全長108.1cm, 最大幅30.9cm )

●『 巾接ぎ( はばはぎ ) 』で製作されたチェロが、教えてくれること。

2024-1-25 10:48 Joseph Naomi Yokotai Cello、表板重量 1551.6g

2023-11-24 10:38 Joseph Naomi Yokota Cello、表板重量 1623.2g

14. 響胴に生じる”回転運動軸”について

さて 本題ですが、ここから 響胴に生じる回転運動( ねじりモーメント )の軸を、表板が接着されている基準面( horizontal reference plane ) や、ネック軸などとの関係性で捉える考え方についてお話しさせていただきます。

“Josef Schuster Cello” Rudolf Schuster 1990年

ニスのヒビ割れ拡大図

ニスに入ったヒビ割れを何台も検証していくと、ネックが接続された部分の側板で、 ニスひび割れが 下写真のような『X型』となっているものに出会います。

“Josef Schuster Cello” Rudolf Schuster 1990年

“Roderich Paesold Cello” Bubenreuth, 1999年

“Roderich Paesold Cello” Bubenreuth, 1999年

“Karl V. Schicker Cello” München, 1991年

“Karl V. Schicker Cello” München, 1991年

“Karl V. Schicker Cello” München, 1991年

“Karl V. Schicker Cello” München, 1991年

“Karl Hofner Cello” Erlangen, 1970年頃

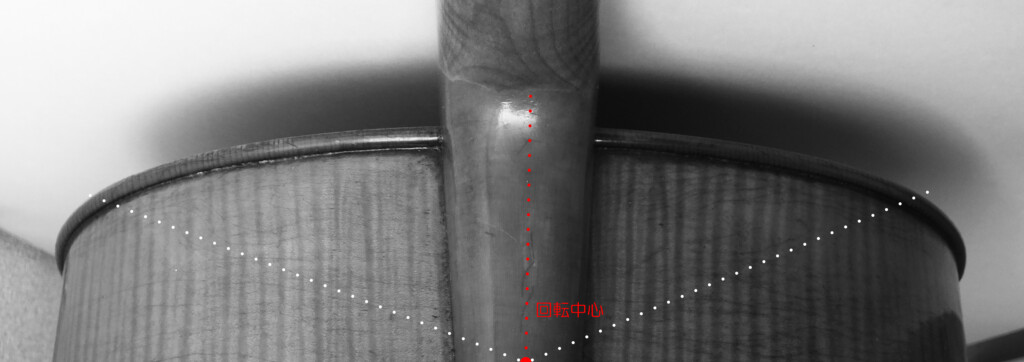

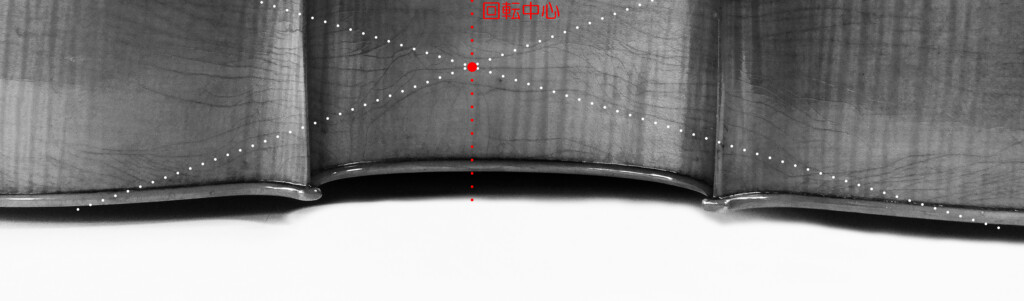

私はこの『X型』のニスひび割れは響胴が左右にねじりを繰り返しながら揺れたことで生じ、その 回転中心点に Z軸が位置していると思っています。

また、ネック接続部の側板だけでなく このチェロのようにC字部コーナー側板にも同じような『X型』のニスひび割れパターンが確認できたりもします。

このチェロの場合で言えば、ニスひび割れから推測して 上図赤点位置に X軸が貫通する回転中心点が生じたと考えられます。

( 側板にはコーナー部や F字孔も関与しますので ニスひび割れは複雑ですが、それらの要因を読み解き 区別することは可能です。)

“Karl Hofner Cello” Erlangen, 1970年頃

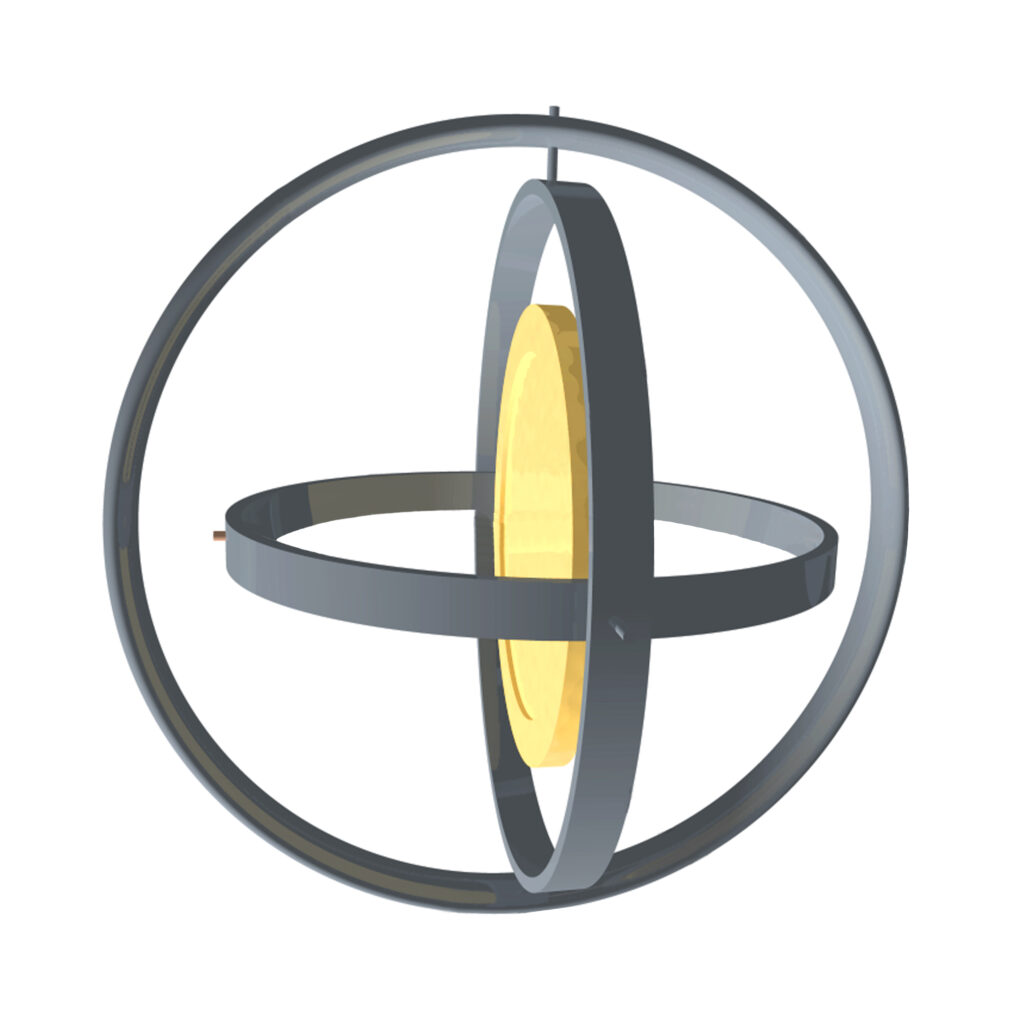

このように『X型』のニスひび割れから、響胴がねじり( Twist )を反復しながら揺れたということと、回転運動( ねじりモーメント )の軸がそこにあると考えると、6面が相互に関係するイメージが思い浮かべやすいのではないでしょうか。

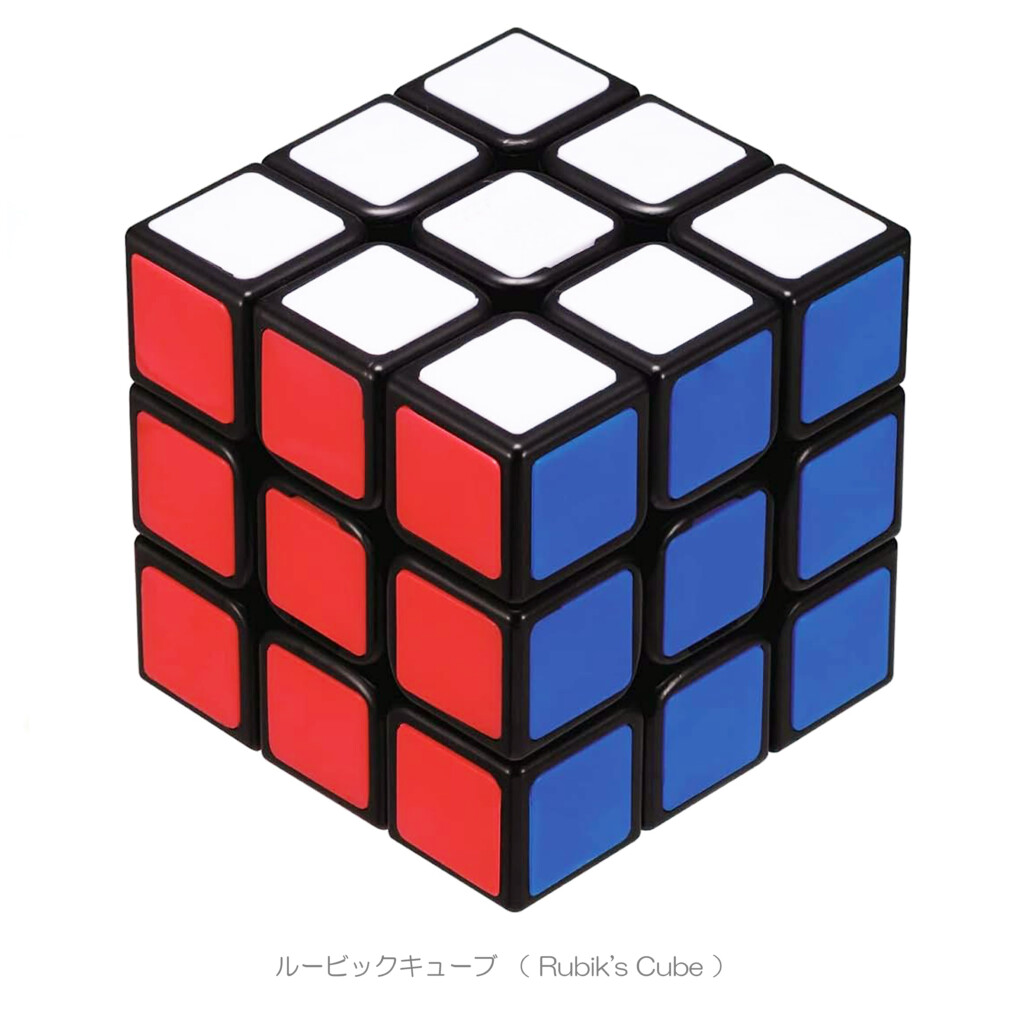

私は、響胴は箱状のものですから、ルービックキューブ ( 3×3 ) にある X軸、Y軸、Z軸が繫ぐ『それぞれの面にある中央ブロック』のふるまいと同じように、響胴でも それぞれの軸辺りで “連動”しながら回転運動を反復していると考えました。

15. “回転運動軸”の設定実例

オールド弦楽器は、表板が素速く”緩む”とともに、細やかにモードの反転が起こる条件設定とされており、それにより振動エネルギー消費が抑制され、効率よく共鳴部が歌うことで 豊かな音色を生み出せていると思われます。

これを実現しようとした私は、まず最初に『 音のレスポンスが素速いかどうか。』という要素は、それなりに向上させる余地があるのではないか?と考えました。

そして、回転中心となり”節”の役割を果たすゾーンを、ルービックキューブのように素速くリレーションするように工夫することで 一定の効果があることを確認しました。

Old Italian Cello, 1700年頃 / ネック整備 ( 2023-9-27 JIYUGAOKA VIOLIN )

それでは 響きを改善するための具体的な工夫のひとつを、チェロを例としてあげてみます。

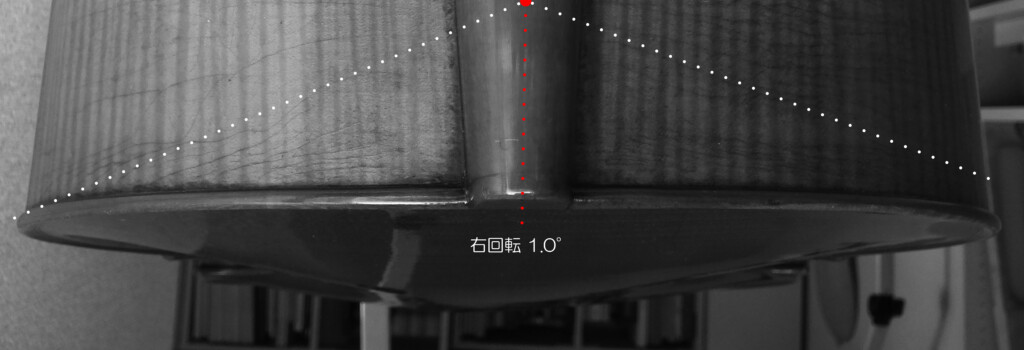

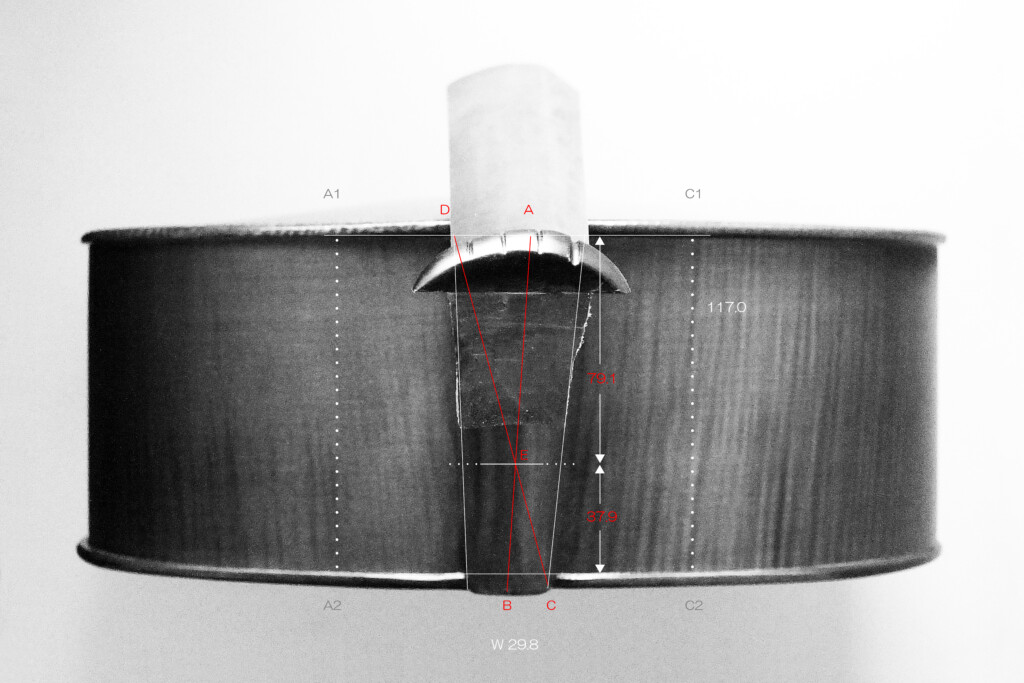

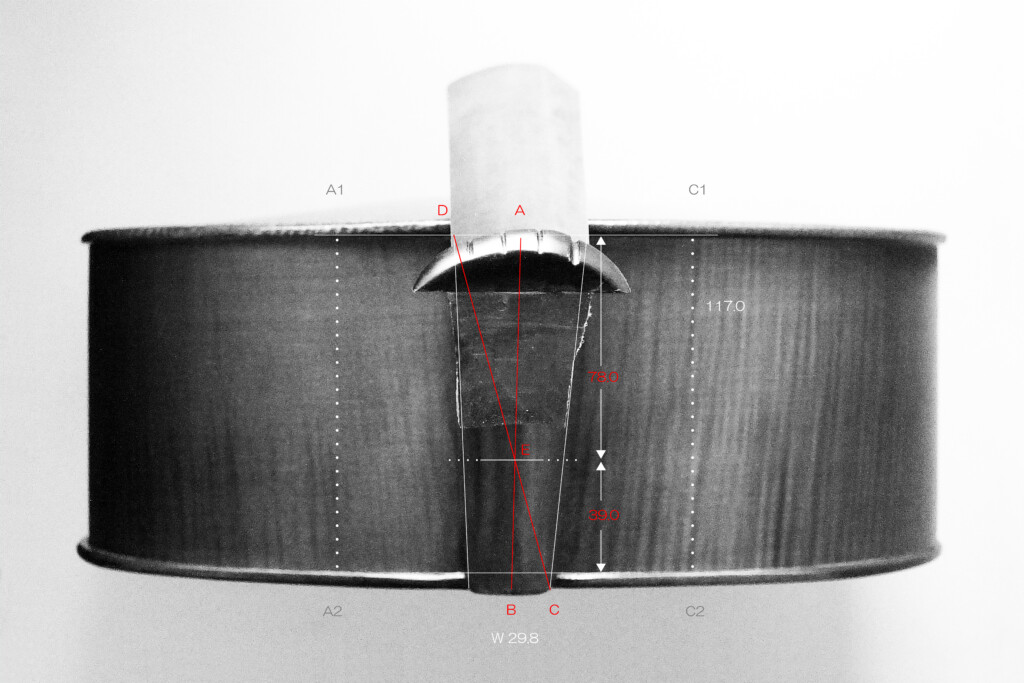

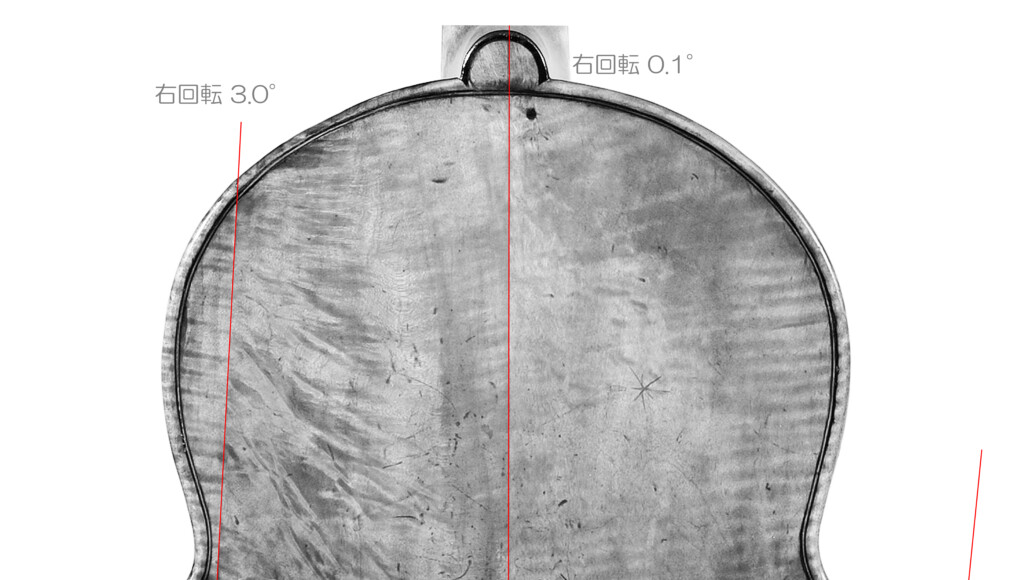

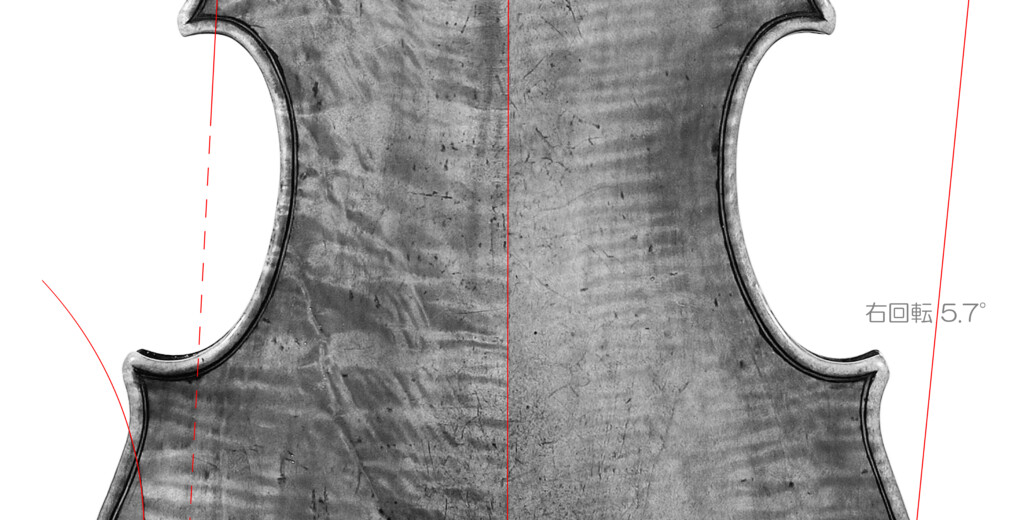

私は、演奏者が敏感に響きのコントロールが出来るように、回転運動( ねじりモーメント )のための Z軸( 下図点E )を 少し裏板寄りの位置に置きます。

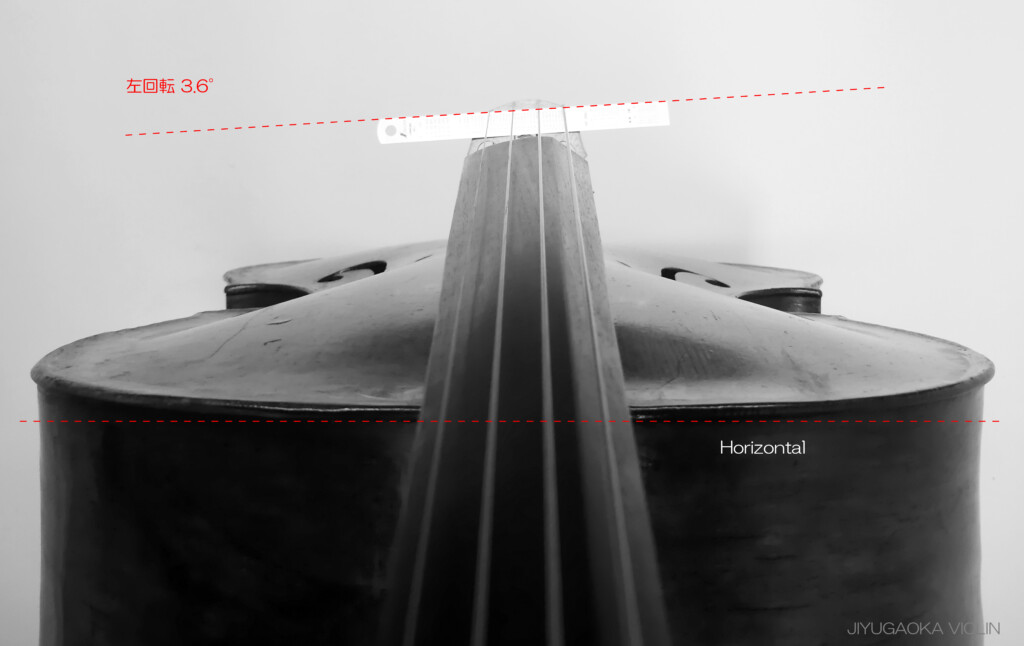

- ネック接続部尾根( 下図線分A-B )と 斜めに接合された不連続面が成す( 線分C-D ) の交点Eは、その下の参考図のように 側板高さの 2/3位置が収まりが良いですが、可能であれば その位置より1.0~2.0mmほど表板から離します。( 側板117mmで、基準面から78mmの 下例を削り込み形状を修正し79.1mm程とするイメージです。 )

- この時 ネック接続部尾根( 線分A-B )は 上から見て”右回転3.8度”程傾けます。

- 響胴との接続部でのネック形状は 上から見たときに “台形”ではなく『 三角形であるかのように 斜めに切断( 線分C-D )された 2つのヴォールト構造物が微妙な角度違いで不連続面として組み合わせてあるかのような形状 』とします。

- 裏板ボタン部の幅は 28.0~29.0mmで良いと思います。

Cello neck connection point “右回転3.8度”イメージ図

Cello neck connection point “右回転3.8度”イメージ図

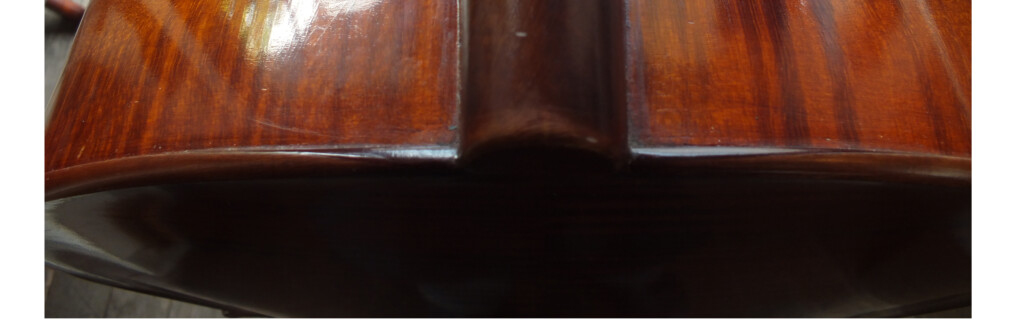

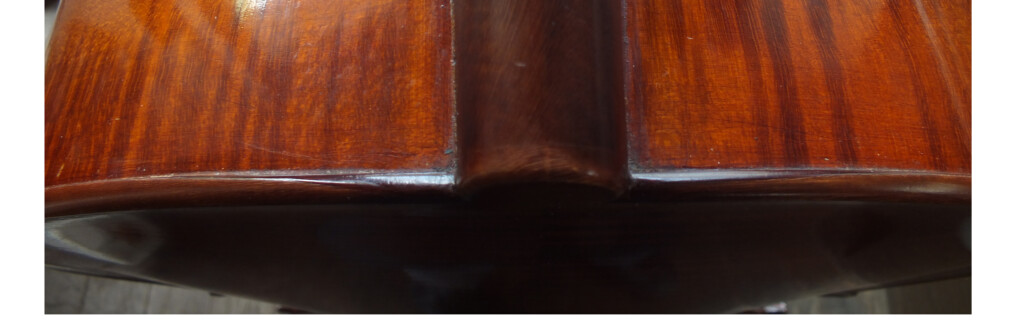

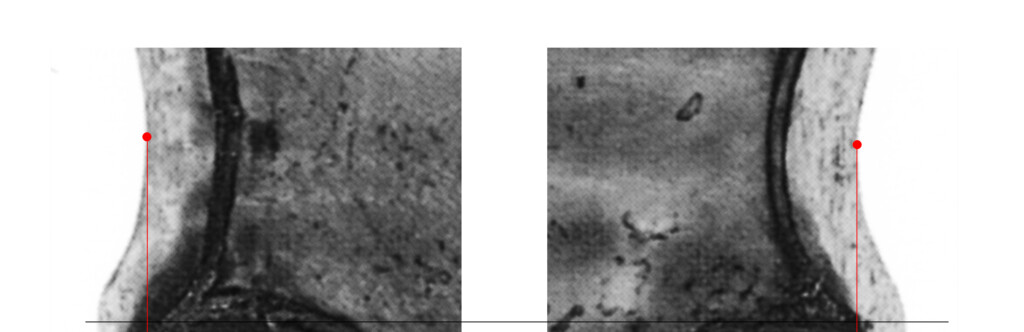

2017年製チェロ 修理前の設定 ( Neck connection point “右回転1.5度”)

2017年製チェロ 修理前の設定 ( Neck connection point “右回転1.5度”)

この設定は、ネックの回転運動軸( 下例で例えればモーター軸 にあたります。)と、響胴側中心軸( 上図点E )の “ズレ”が大きくなった結果、”偏心重り”が揺れるのと似て・・ 響胴側の振動が より激しくなり、レスポンスが改善するとともに キャリング・パワーが増加します。

16. “工具痕跡( tool marks )” を 響きの”調整痕”と考える理由

この投稿は『弦楽器の共鳴音( レゾナンス )が増す基礎条件とは』ということで、響きを改善するための工夫がテーマですので、ここから”響胴のねじりを反復させるための音響的加工”についてお話しいたします。

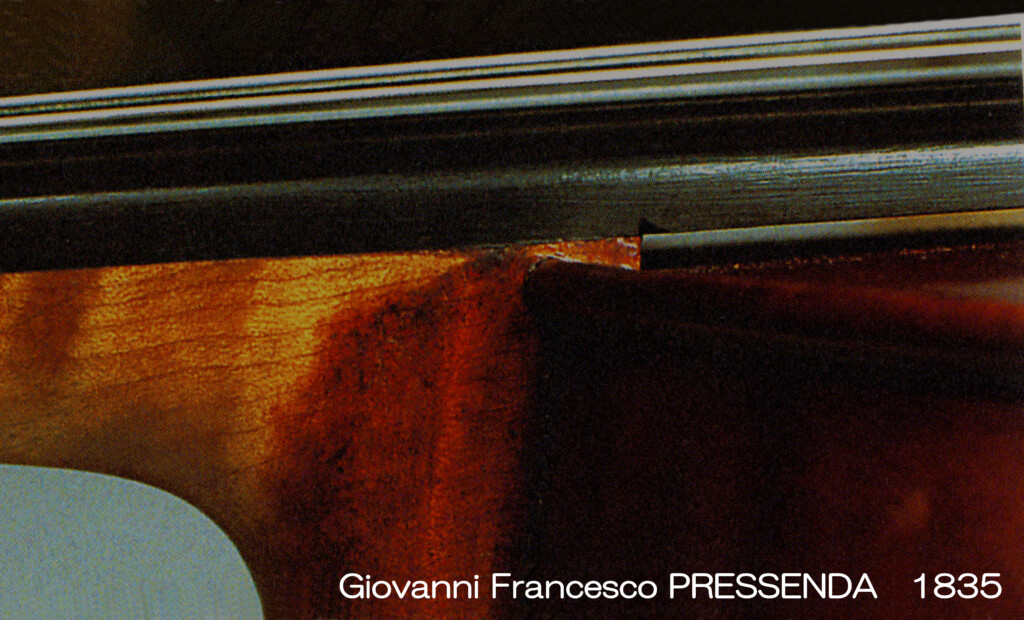

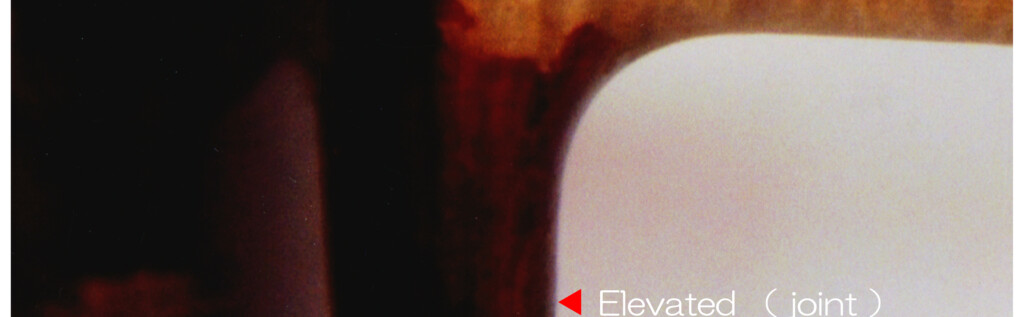

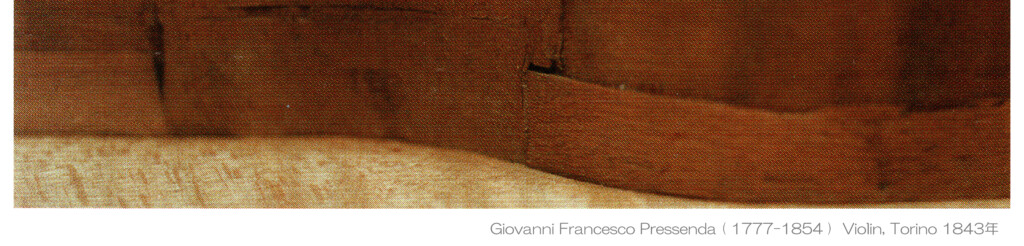

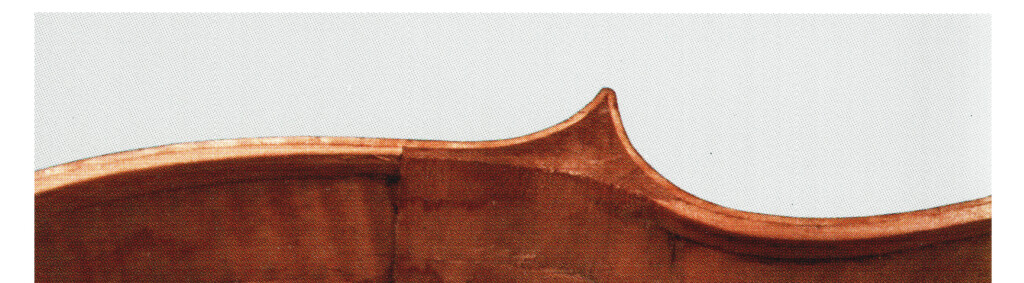

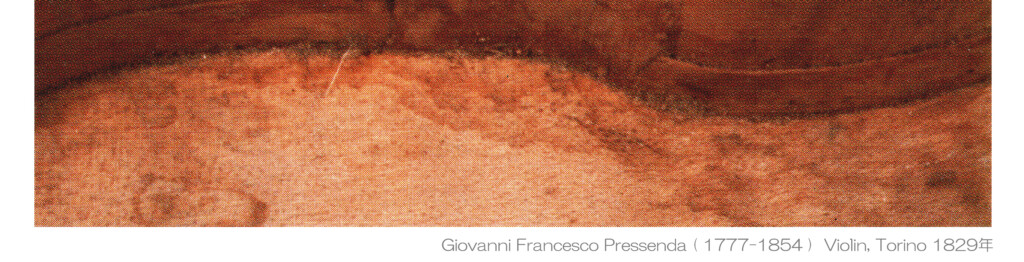

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Turin 1837年

私は 2003年11月に、プレッセンダー( Giovanni Francesco Pressenda 1777-1854 )が 1837年に製作した ヴァイオリンの表板を、整備のために外したときに、その加工に気がつきました。

響胴内部には 工具痕跡( tool marks ) とカテゴリー分けするには無理があるくらいに、音響加工が施されていたからです。

このヴァイオリンは 1837年に表板が閉じられ、バスバーと表板内側に書き込みがなされた1969年に、ネックのリフト・アップとバスバー交換が実施されたのと、1997年に東京で指板、ナット、駒交換がなされた以外はミント・コンディションの状態でした。

表板の接着部の状態から推定すると 1969年に初めて開けられ、 私が外した2003年が2度目だったようです。

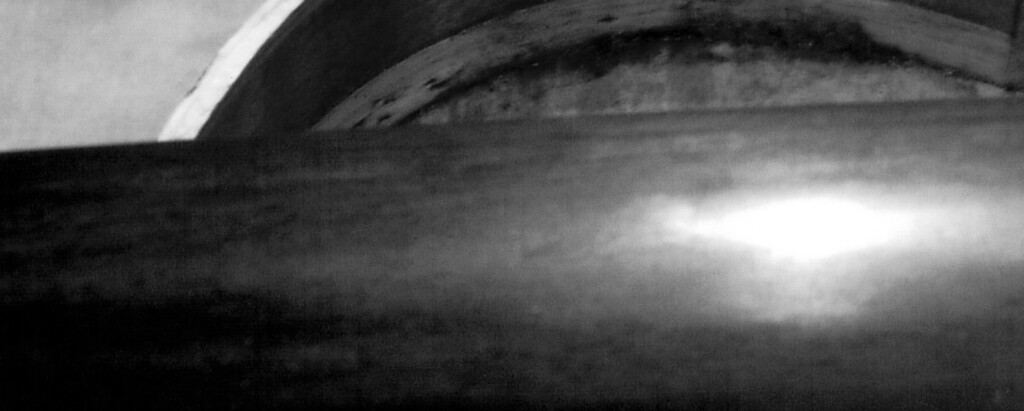

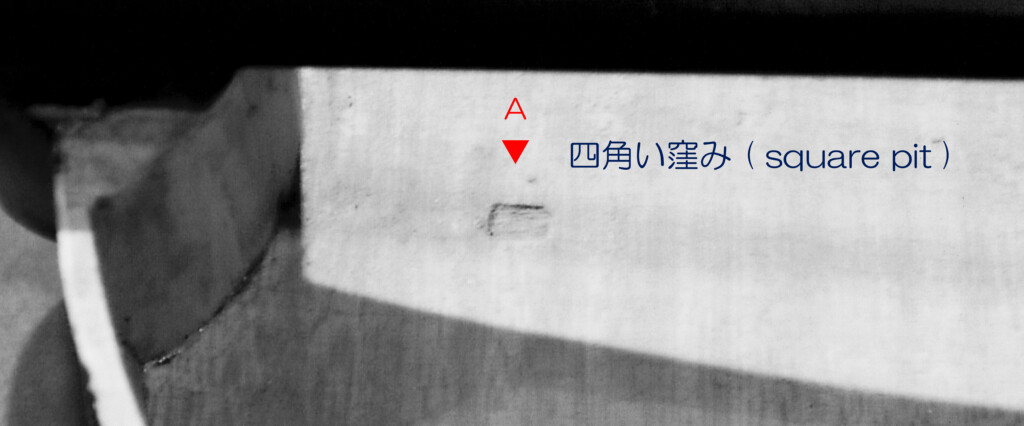

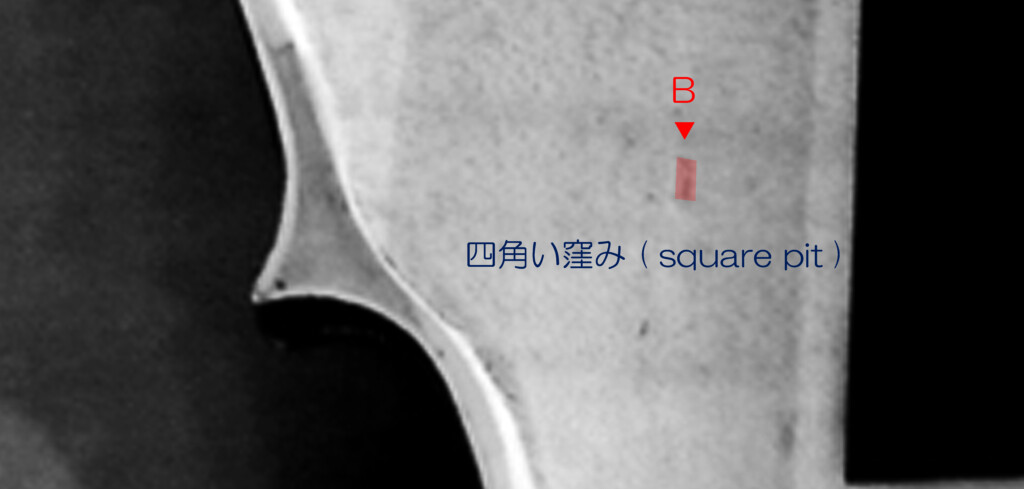

表板を外した当初、私はこのヴァイオリン響胴の内側( 指板下 )に “四角い窪み ( square pit )”が彫ってあるのを目にし、すぐには解析できずに困惑しました。

詳細に観察してみましたが、丁寧に削られた裏板内側には指板下位置の四角い彫り込み Aと、左上コーナー・ブロック横にそれより一廻り小さく浅い彫り込み B のふたつ以外の”キズ”はありませんでした。

● プレッセンダは “工具痕跡”ではなく独創的な音響加工をおこないました

19世紀の名工 プレッセンダ( 1777-1854 ) は 1821年にはトリノに工房を構え、その頃からヴァイオリニスト達からの評価も高く、1832年と、1838年にはトリノの展示会においてメダルを獲得しています。

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Turin 1837年

また、1834年から1838年の期間は、”あの” ジュゼッペ・ロッカ ( Giuseppe Antonio Rocca 1807-1865 ) が弟子として プレッセンダ工房で学んでいた時期でもあります。

ともあれ、何方がご覧になっても この深い窪みAを 工具痕跡( tool marks ) とするのは難しいのではないでしょうか。

ともあれ、何方がご覧になっても この深い窪みAを 工具痕跡( tool marks ) とするのは難しいのではないでしょうか。

このような独創的な加工は、モダン・ヴァイオリン製作家として名を成したプレッセンダの 面目躍如たる仕事だと、私は 思います。

最終的に 私はこれらの彫り込みを、裏板の”ねじり”を誘導するために、工具痕跡( tool marks ) ではなく “四角い窪み ( square pit )”として役割をもたせた音響加工である。と結論付けました。

何故なら、この窪み点 Aと窪み点Bを結ぶ線分が成す角度は、垂線から右回転22°ほどですが、下に添付した“Guarneri del Gesù” の1731年製チェロのように 同様な角度で外側の不連続面に 複数の”窪み加工”や、”焼き釘、焼き針加工”を施してある弦楽器が いくつも存在するからです。

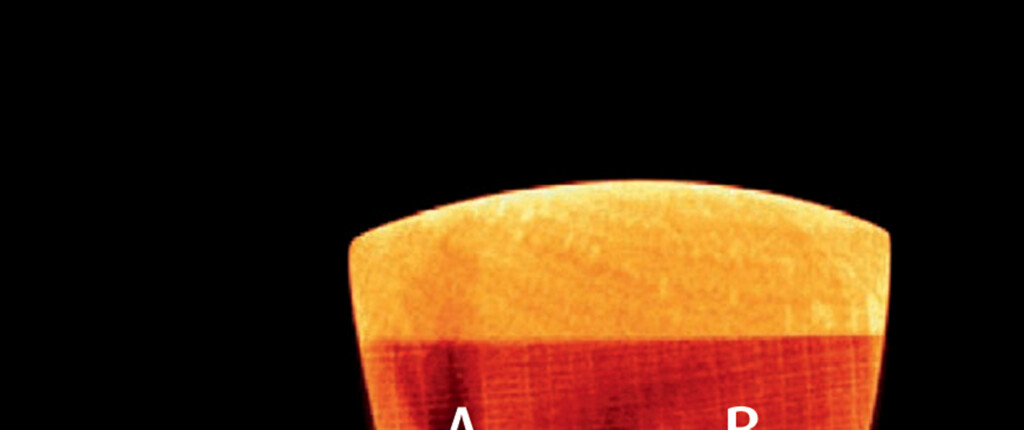

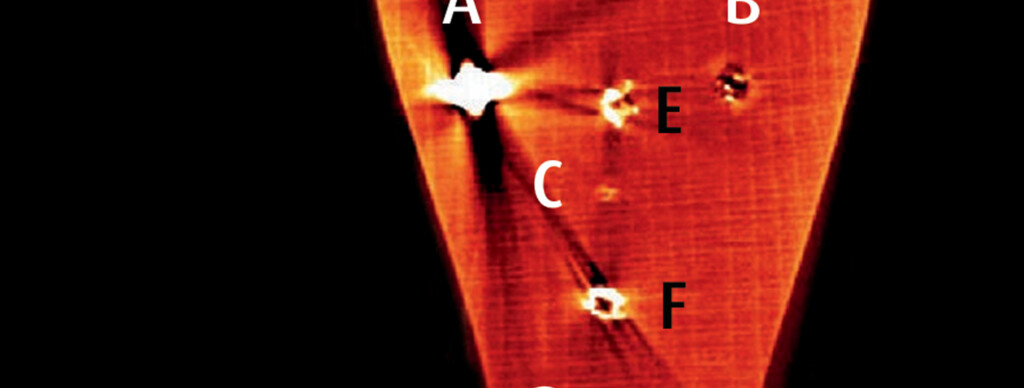

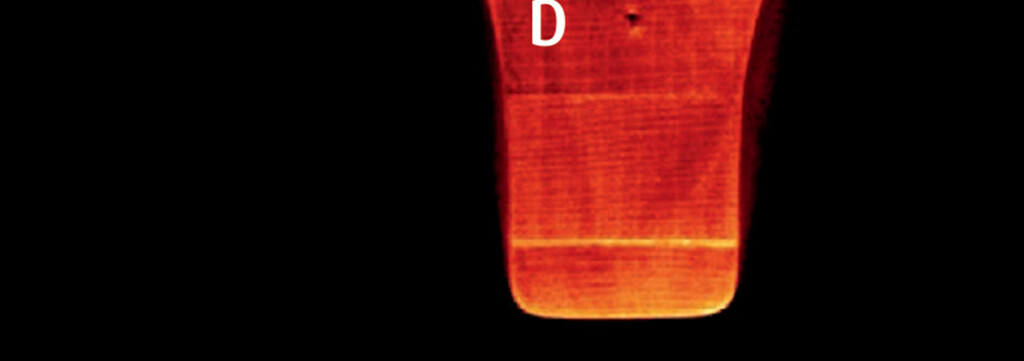

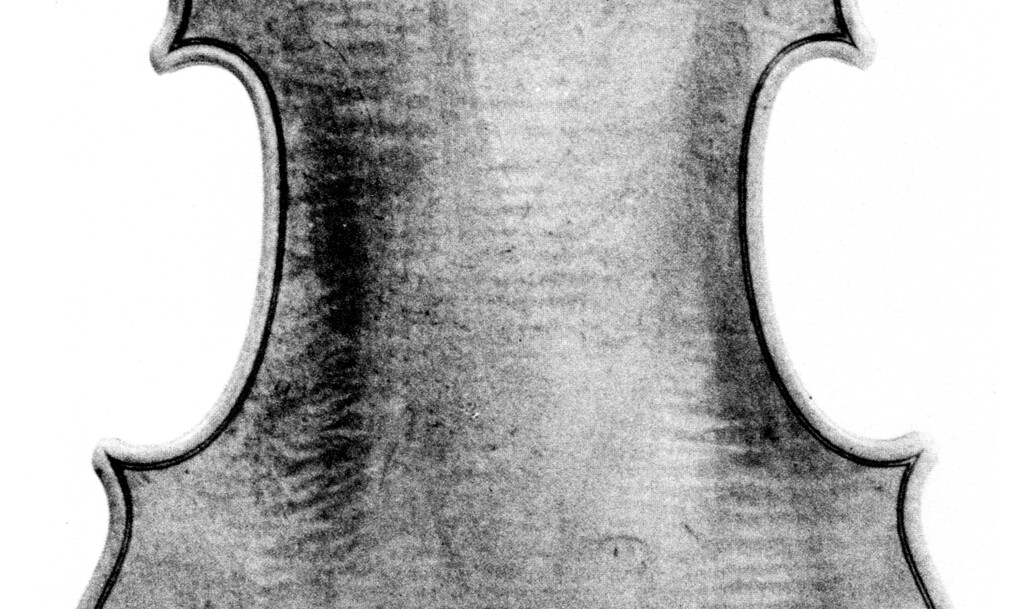

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

両者の補助線角度を比較するために、内側から見たプレッセンダのヴァイオリン画像( 青 )を 左右反転して、“Guarneri del Gesù” の1731年製チェロ( 赤 )と同一方向としてから 重ねてみました。

この “Guarneri del Gesù” の1731年製チェロは、一見すると ランダムに凹凸が残っているように見えますが、詳細に観察すると ピンで焼いた跡や、前出の”四角い窪み ( square pit )”などが 幾つも見つかります。

そして、その中の”一対の四角い窪み ( square pit )”を節とする( 節となる軸線から外側にあたる低音側肩のねじりを腹として誘導する )設定が、プレッセンダのヴァイオリンのそれと一致していると思われるのです。

このような特徴が 頭に入っていると、例えば このヤコブ・シュタイナーや、ニコロ・ガリアーノが製作したヴァイオリンように、控えめな音響加工であっても 識別するのはそれほど難しくはありません。

Jacob Stainer( 1617-1683 ) Violin, Absam Tirol 1672年

Jacob Stainer( 1617-1683 ) Violin, Absam Tirol 1672年

Jacob Stainer( 1617-1683 ) Violin, Absam Tirol 1672年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Turin 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Turin 1837年

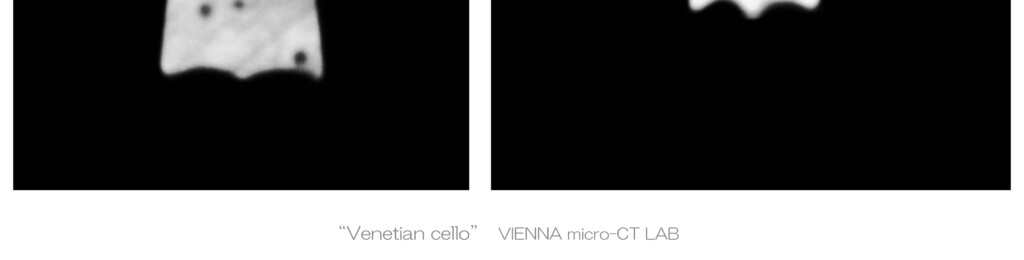

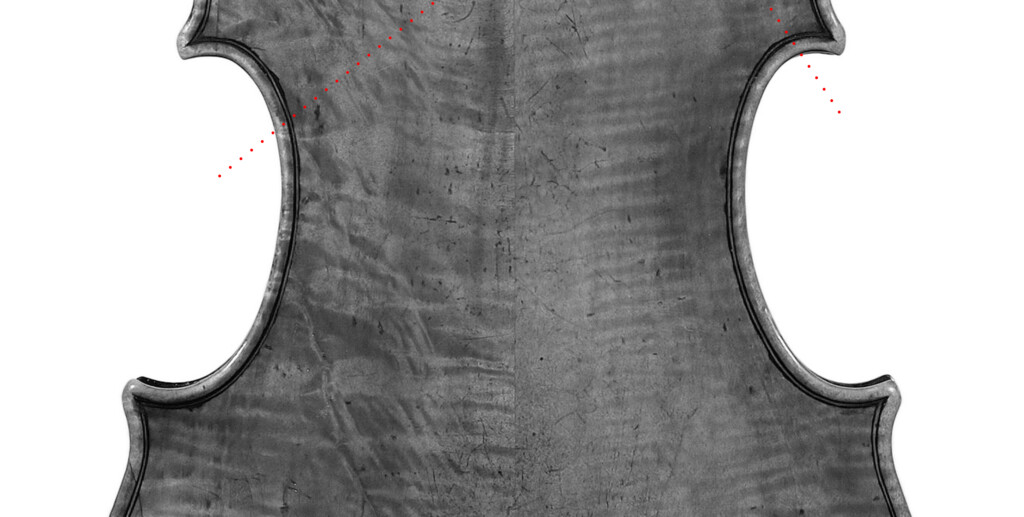

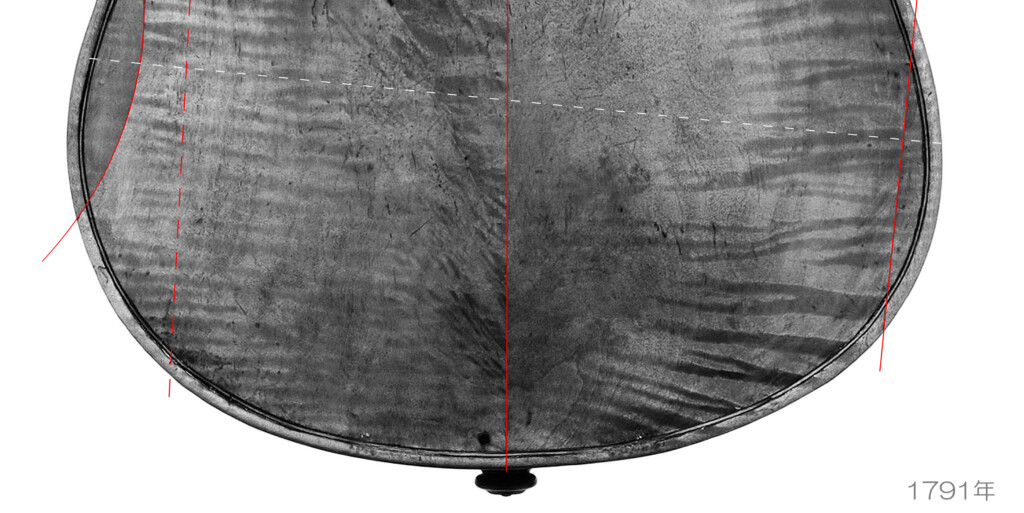

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin “Ex Havemann” ( Wurlitzer collection ) Cremona 1791年

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin “Ex Havemann” ( Wurlitzer collection ) Cremona 1791年

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin “Ex Havemann” ( Wurlitzer collection ) Cremona 1791年

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin “Ex Havemann” ( Wurlitzer collection ) Cremona 1791年

そもそも、オールド弦楽器では ドーム部が 響胴のねじりを阻害しないように 中央から微妙にずらしてあり、このような音響加工は その不連続面の合成線である谷線や、尾根線上などの要所に入れられているからです。

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin

私は、表板を 多層構造のペンデンティブドームの集合体と見なし、一層目のペンデンティブと 二層目ドーム の接合部に 二つのの”四角い窪み ( square pit )”が上図点A、点Bのように 任意の対をなすように彫り込まれたことで その付近の剛性が下げられ、ネジリが誘導されていると理解しています。

Tommaso Carcassi ( worked1747-1789 ) Violin, Firenze 1786年

ドーム状で、開断面であるF字孔が一対となっているヴァイオリンなどの表板は、交差ヴォールトで支えられたドーム建築のように、応力が掛かっても基礎部( 響胴のホリゾンタル面 ) と連なることで表板の共鳴部が緩む余地を確保していますが、それが過剰となりネジリを妨げないように工夫したというイメージです。

Tommaso Carcassi ( worked1747-1789 ) Violin, Firenze 1786年

Carlo Antonio Testore ( 1693 -1765 ) Violin, Milano 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693 -1765 ) Violin, Milano 1740年頃

しかし、このように高度な設計思想からの特徴であるとしても、外側であるために製作時でなくとも『いつでも』多少の加工は可能ということが、だれの仕事であるかの判断を難くしていますので、なおさらプレッセンダの ヴァイオリン響胴の内部加工は “それら”が人為的なものであることの状況証拠として 貴重な資料であると言えます。

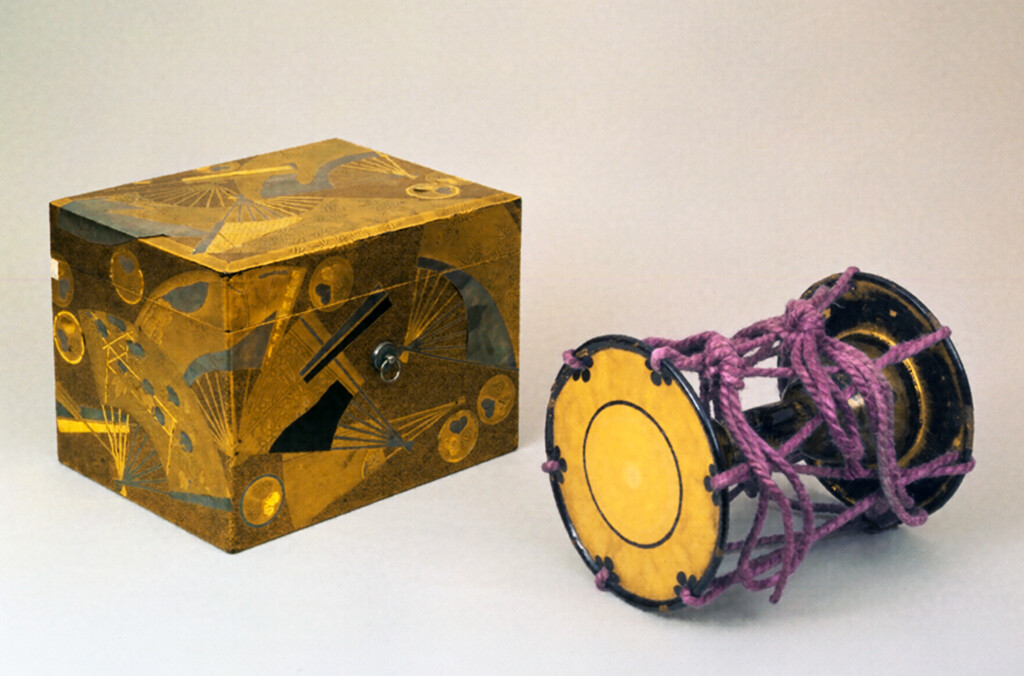

ともあれ、弦楽器に限らず、例えば 小鼓の”調子紙 ( ちょうしがみ )”などもそうですが、響胴の外側からでしたら 5年、10年と経験を積めば 実際の響きを確認しながらの調整は それなりに可能だと思いますが、 “内部加工”は 『決め打ち』ですので その難易度の高さは・・目まいがする程で、 響胴内部に施された音響加工を 私は本当にリスペクトします。

17. 響胴に素速い”ねじり”を生じさせる工夫

Giuseppe Antonio Rocca ( 1807-1865 ) Violin, Turin 1845-1850年頃

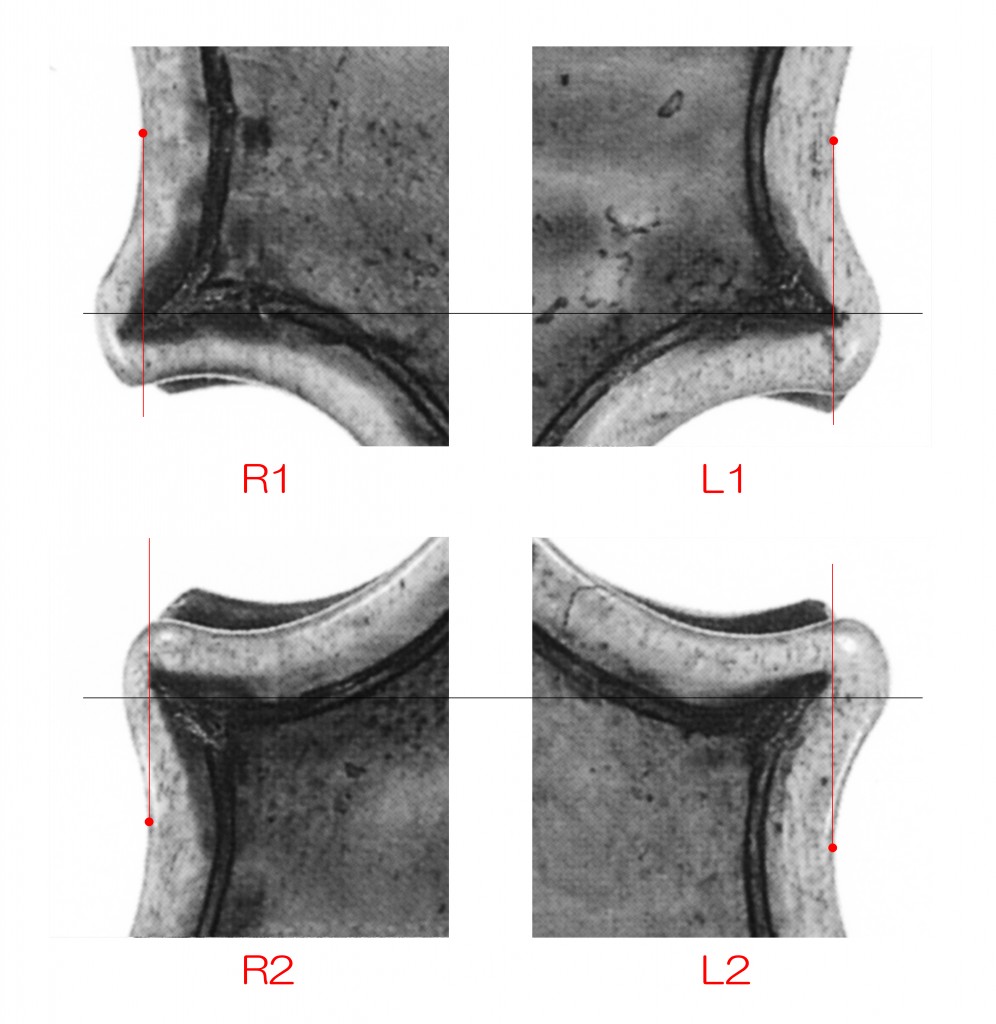

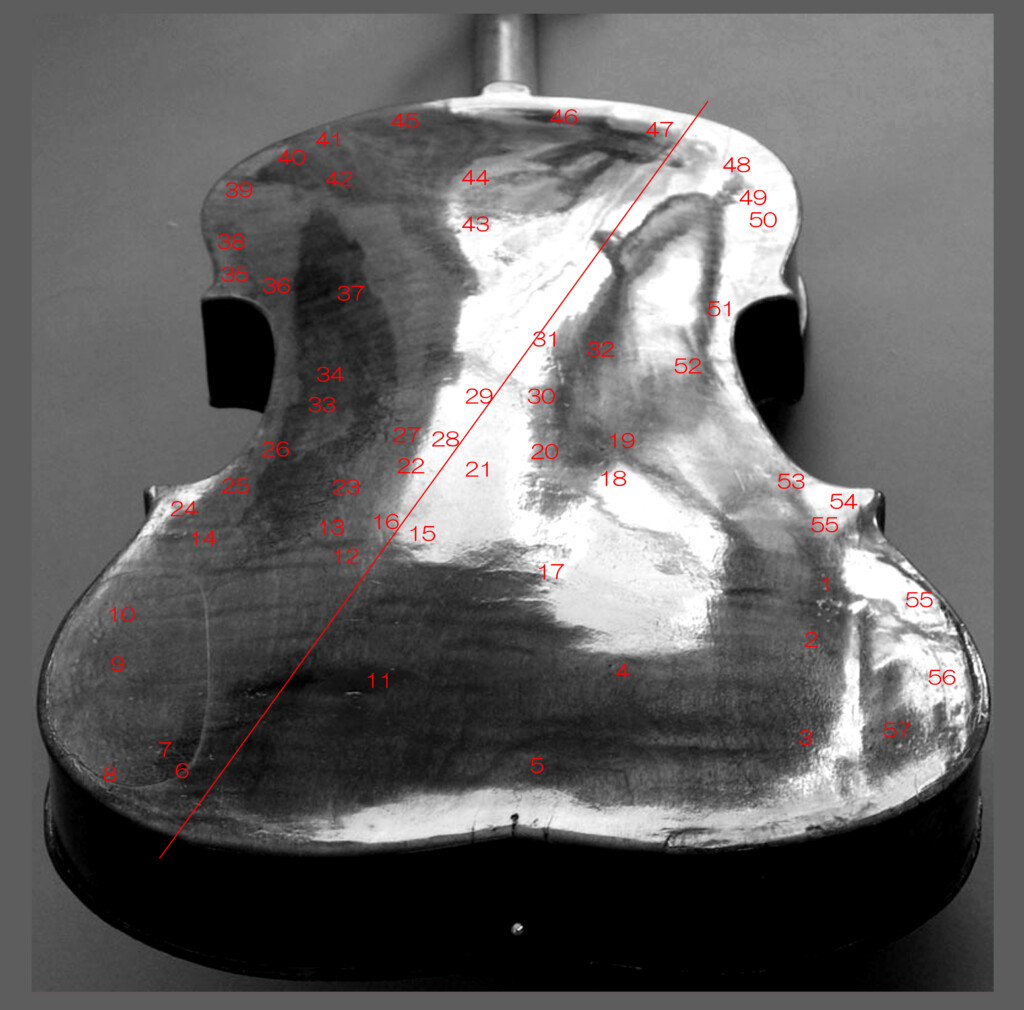

因みに、このようなネジリを誘導する技術は 『古典的』と言えるもので、例えば 現在、ビオラとして使用されている Francesco Linarol ( 1502-1567 ) の “Lira da braccio”の 一対とされた見事なF字孔などが饒舌に語ってくれますが、裏板の 不連続形状も よい参考例になると思います。

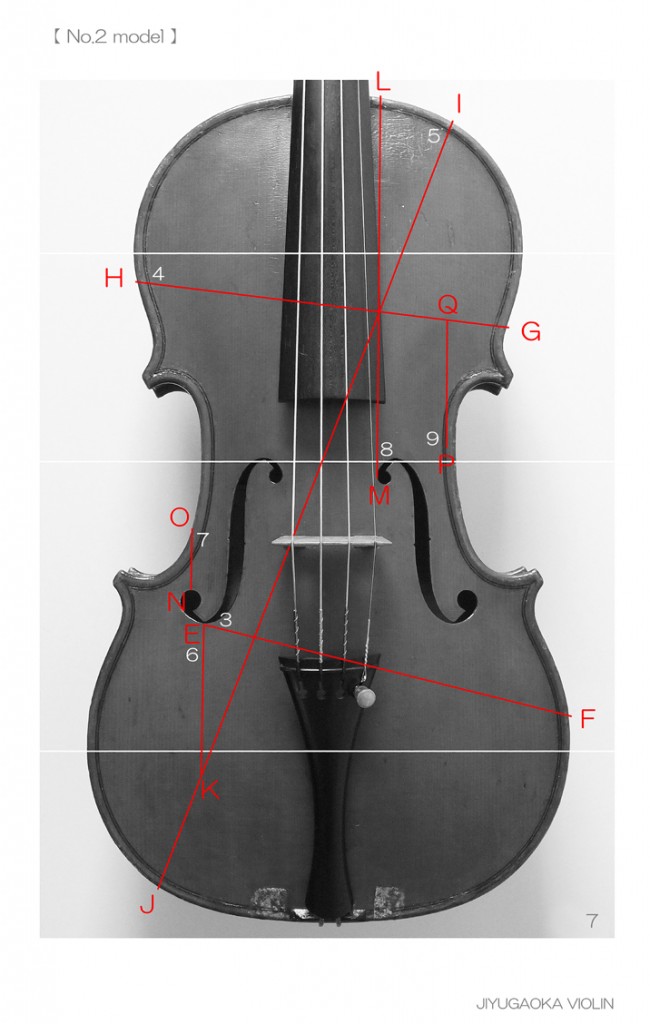

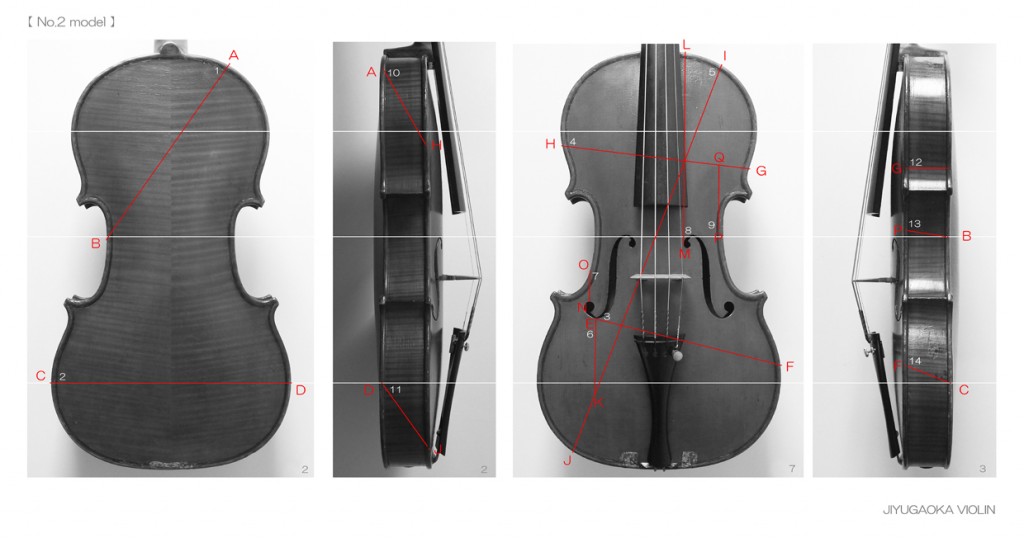

この不連続加工の位置関係を見るために、要所に番号を振ってみました。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

このように左右がつり合わないように画策しつつ、ネジリを誘導する条件設定は、ヴァイオリンなどでも・・ 例えばコーナー部が剛性を過剰に高くしないように、側板と裏板あるいは 側板と表板のリレーションが意識された接合部形状に見ることができます。

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” Turin 1775年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” 1775年

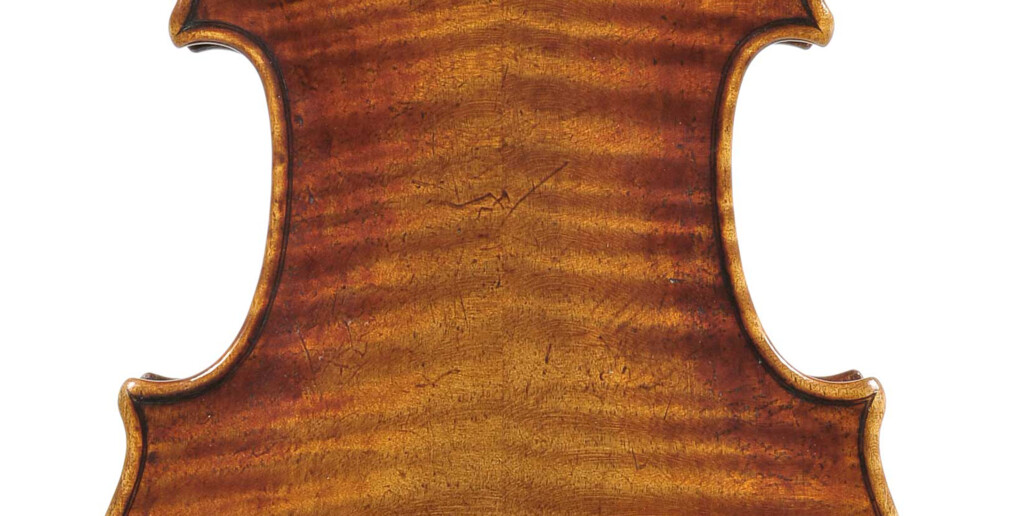

このチェロの”巾接ぎ”は CT scanでなければ確認が難しいようです。なお、オークションの詳細記録では 下のようになっています。

November 25, 2014 Tarisio

Bartolomeo Giuseppe Guarneri Cello Messeas 1731年

Back Two-piece,of poplar or willow

Top five-pieces of spruce

Ribs of beech

Length of back 735mm

Upper bouts 354mm

Middle bouts 243mm

Lower bouts 437mm

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Alsager” 1703年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Alsager” 1703年

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Viola, LOB 416mm “Zuckerman” Cremona 1680年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Viola, LOB 416mm “Zuckerman” Cremona 1680年頃

Tommaso Carcassi ( worked1747-1789 ) Violin, Firenze 1786年

Tommaso Carcassi ( worked1747-1789 ) Violin, Firenze 1786年

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Antonio Amati & Girolamo Amati / Cello, Cremona 1622年

KSH Holm, Cello Copenhagen, DENMARK 1791年

KSH Holm, Cello Copenhagen, DENMARK 1791年

KSH Holm, Cello Copenhagen, DENMARK 1791年

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Hendrik Jacobs ( 1639-1704 ) Violin, Amsterdam 1690年頃

Hendrik Jacobs ( 1639-1704 ) Violin, Amsterdam 1690年頃

Hendrik Jacobs ( 1639-1704 ) Violin, Amsterdam 1690年頃

Hendrik Jacobs ( 1639-1704 ) Violin, Amsterdam 1690年頃

Hendrik Jacobs ( 1639-1704 ) Violin, Amsterdam 1690年頃

Giovanni Battista Gabrielli ( 1716-1771 ) Violin, Florence 1755年

Giovanni Battista Gabrielli ( 1716-1771 ) Violin, Florence 1755年

Joseph Thomas Klotz ( 1743-1809 ) “Violoncello piccolo” Mittenwald 1794年

Joseph Thomas Klotz ( 1743-1809 ) “Violoncello piccolo” Mittenwald 1794年

Matteo Goffriller ( 1659–1742) Cello, “Wolfgang Boettcher ( 1935-2021 )” 1722年

Bass – Viola da gamba, Milano 1717年

Bass – Viola da gamba, Milano 1717年

18. 振動膜を”しなやかに支える”という考え方

このようなアプローチを続けながら、”連動”しながら回転運動の反復が素速くできる条件設定を求めて、ヘッド部、指板、駒、魂柱、テールピース、エンドピン、テールガット関連なども検証しつつ、本丸である響胴の設定条件については 特に注意深く観察しました。

因みに 私は、 演奏者が瞬間的に響きをコントロールするということから、この”素速さ”というイメージは 邦楽で用いられる小鼓( こつづみ )の調べ緒( しらべお )の締め具合や感触と共通していると考えており、実際の仕事でもその”繊細さ”を参考にしています。

苅田蒔絵小鼓 ( かりたまきえこつづみ ) / 1611年頃

苅田蒔絵小鼓 ( かりたまきえこつづみ ) / 1611年頃

“調べ”または 調べ緒( しらべお )は、麻の繊維でできたひもです。小鼓は”縦調べ( たてしらべ )”で2枚の革を胴に固定し、”横調べ”で革の張りを緩く整え、最後に持ち手部分にかける正絹製の組紐である”小締”を結んで組み上げられています。

雷雲蒔絵鼓胴 ( らいうんまきえこどう ) / 1430年頃

【4:01】~【6:30】鼓は 革と胴を固定する麻紐である”調べ( しらべ )”のしめ具合で響きの調整をしますが、微調整は “調子紙”、唾( つば )、息などで工夫し音色を生みだします。

小鼓の鉄輪(かなわ)

小鼓の鉄輪(かなわ)

【1:30】~【2:33】鉄輪(かなわ)と 仔馬の革の”しなやかな”関係について

上に添付したYoutube動画で、大倉源次郎さんが”鉄輪(かなわ)”のしなやかさが 小鼓の音色にとって重要であることを お話しされていますが、弦楽器の側板と表板や、裏板との関係も共通する要素があります。特に、コーナー端の角度は 重要です。

私は、音響的なクオリティーが高いヴァイオリンを識別するのに・・ コーナー部の側線の角度が傾斜させてあるか。をその判断基準としていました。

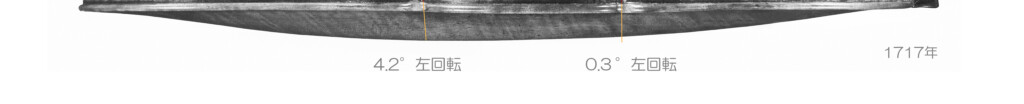

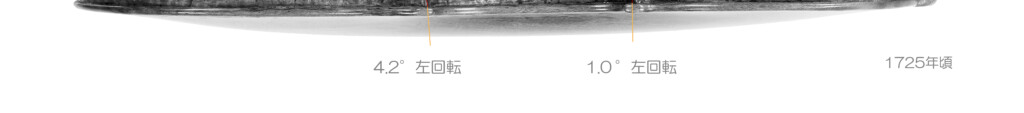

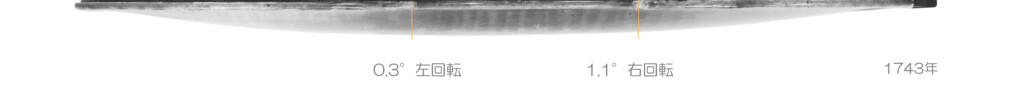

① Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, ” Wurlitzer Collection” 1681年 – ② Antonio Stradivari Violin, “Hamma” 1717年 – ③ “Guarneri del Gesù” Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) Violin, “Enescu-Cathedral” 1725年頃 – ④ “Guarneri Guarneri del Gesù ” Violin “Baltic” 1731年 – ⑤ “Guarneri del Gesù” Violin, “Carrodus” 1743年

Violin corner lateral line angle

( 上記の角度数値は、画像解析による参考値です。)

それは、優れたヴァイオリンは 4本あるコーナー部の側線の角度がホリゾンタル面に対して 垂直である確率は低いという事実に気がついていたからです。

ですから、多少なりとも古い楽器の場合は 下写真のように 響胴コーナー部の側線がホリゾンタル面に対して垂直に作られているものは贋作である可能性を念頭に 観察していました。

それから 側線傾斜型の代表格として、高音側ロワー・コーナーで 4.2度も側線を傾けて製作された Stradivari ( ca.1644-1737 ) “Hamma” 1717年と、 “Guarneri del Gesù” ( 1698-1744 ) “Enescu – Cathedral” 1725年頃 は非常に興味深いヴァイオリンであると思います。

ともあれ、コーナー部の側線の角度は 4つの傾斜角がセットで設定されている事と、これら側板も含めたコーナー部側線の傾斜組み合わせさせが、ヴァイオリンやチェロの響胴においての”ねじり”を誘導する重要条件で、これらの工夫により響胴の表板は しなやかに支えられていることを覚えておいてください。

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin “Viotti”, Cremona 1704年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin “Viotti”, Cremona 1704年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin,

Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin,

“Ex Sinzheimer” Turin 1773年頃

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin, “Ex Havemann” ( Wurlitzer collection ) Cremona 1791年

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin, “Ex Havemann” ( Wurlitzer collection ) Cremona 1791年

また 私は、オールド・チェロを観察するうちに『 この両者は共通の考えに基づいて製作されており、側板幅( 側板高さ )があるチェロの場合は測定誤差がすくない。』ということに気がつき再検証をおこないました。

Giovanni Battista Genova ( worked ca.1740-ca.1770 )

Giovanni Battista Genova ( worked ca.1740-ca.1770 )

Cello, Turin 1770年頃

コーナー部側線角度の組み合わせは いくつも類型がありますが、私は ヴァイオリンでもよく見られる AU側線と 対角の CL側線を”対”として傾けてあるタイプが、響胴のねじりが素早そうですから 気に入っています。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello ( Length of back 765mm – 369 – 265 – 473 ) , “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1667年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1724年

“Old Cello” ( F. 734-348-230-432 B. 735-349-225-430 / Stop 403mm / F-F b.100mm ) 1680~1700年頃

Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1701 年

Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1690 年

Gioffredo Cappa ( 1644-1717 )

Cello, “Jean-Guihen Queyras” 1696年頃

Matteo Goffriller (1659–1742)

Matteo Goffriller (1659–1742)

Cello, “Daniel Muller – Schott” 1727年頃

Giulio Cesare GIGLI, Cello, Rome 1757年

Back 1 piece of maple 50mm thick.

Total length 1270mm, Body length 733-336-236-436.

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 )

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 )

Cello, Milan 1770年頃

19. 4つのコーナー面積の関係について

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, “ex Ross” 1570年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, “ex Ross” 1570年頃

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Violin, Cremona 1651年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Tartini – Lipinski” Cremona 1715年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Tartini – Lipinski” Cremona 1715年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Lady Jeanne” Cremona 1731年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Lady Jeanne” Cremona 1731年

Bartolomeo Giuseppe Guarneri / ” Guarneri del Gesù”

Bartolomeo Giuseppe Guarneri / ” Guarneri del Gesù”

( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, “ex Ross” 1570年頃