ヴァイオリンの表板や裏板に見られる『巾接ぎ(はばはぎ)』より、概して チェロのそれは 大胆です。

ヴァイオリンの表板や裏板に見られる『巾接ぎ(はばはぎ)』より、概して チェロのそれは 大胆です。

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan “表板6枚接ぎ合わせ”

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1696年

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1696年

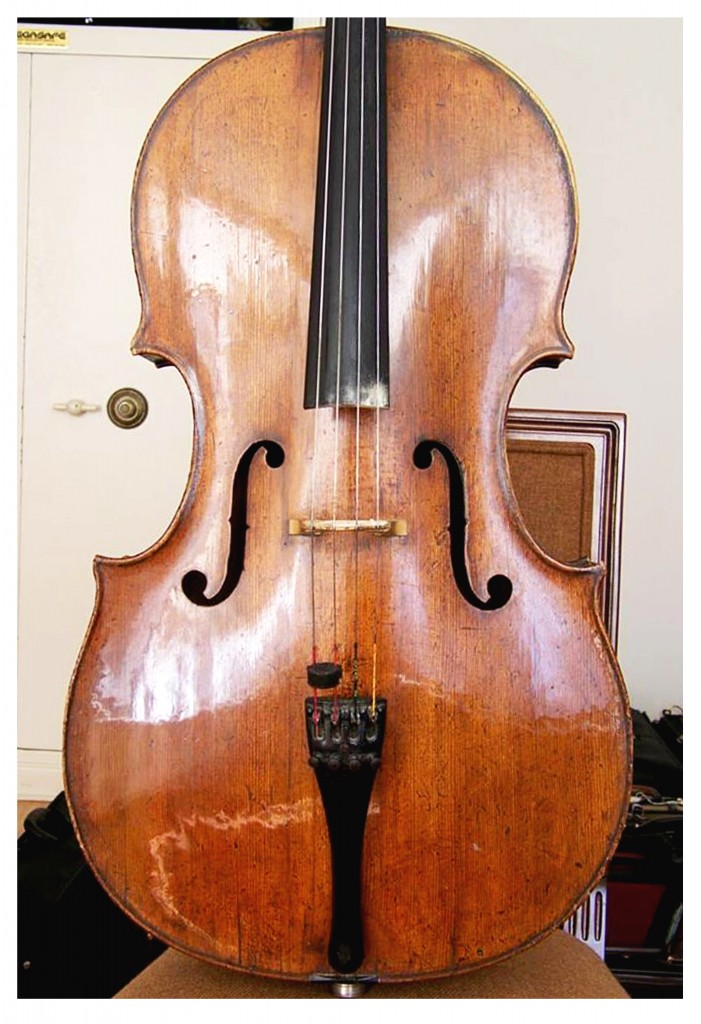

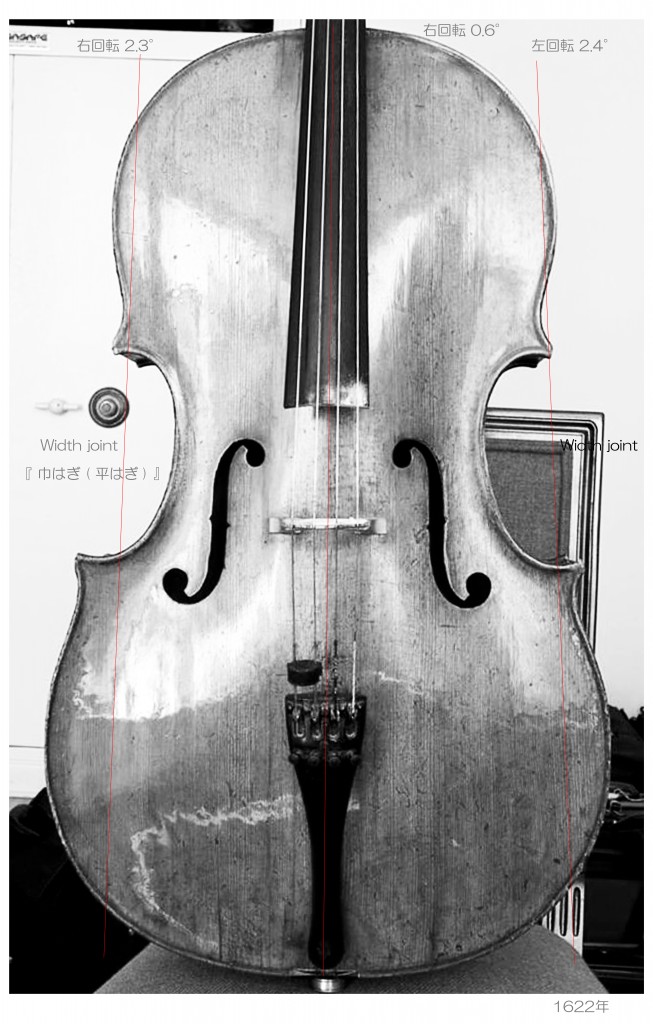

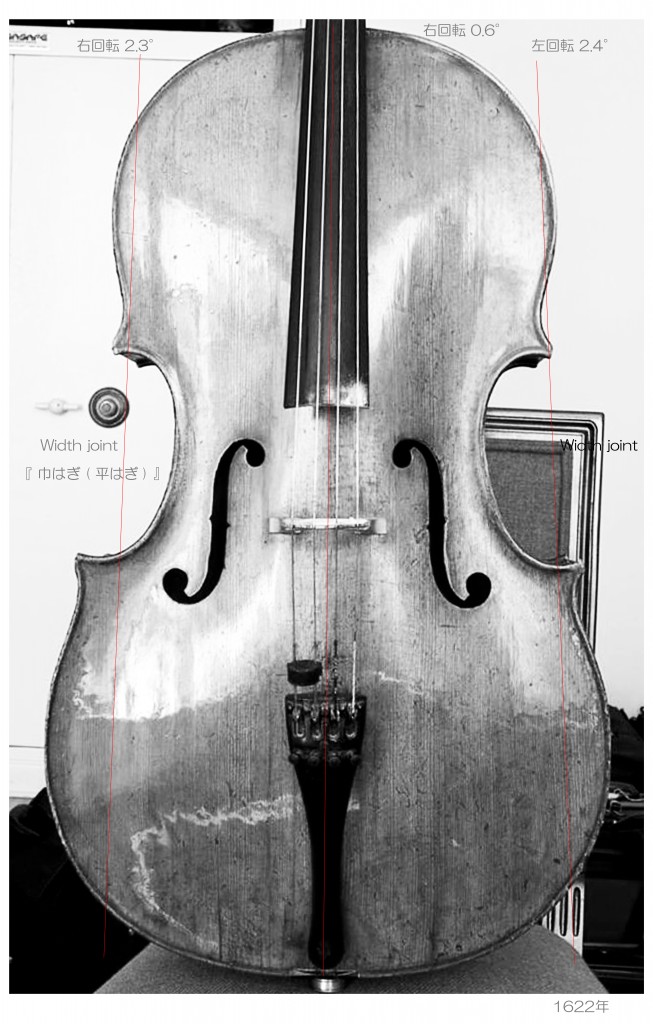

●1 “Brothers Amati” ( Antonio Amati ca.1540-1607 & Girolamo Amati ca.1561-1630 ) Cello, Cremona 1622年

●1 “Brothers Amati” ( Antonio Amati ca.1540-1607 & Girolamo Amati ca.1561-1630 ) Cello, Cremona 1622年

●1 “Brothers Amati” ( Antonio Amati ca.1540-1607 & Girolamo Amati ca.1561-1630 ) Cello, Cremona 1622年

●1 “Brothers Amati” ( Antonio Amati ca.1540-1607 & Girolamo Amati ca.1561-1630 ) Cello, Cremona 1622年

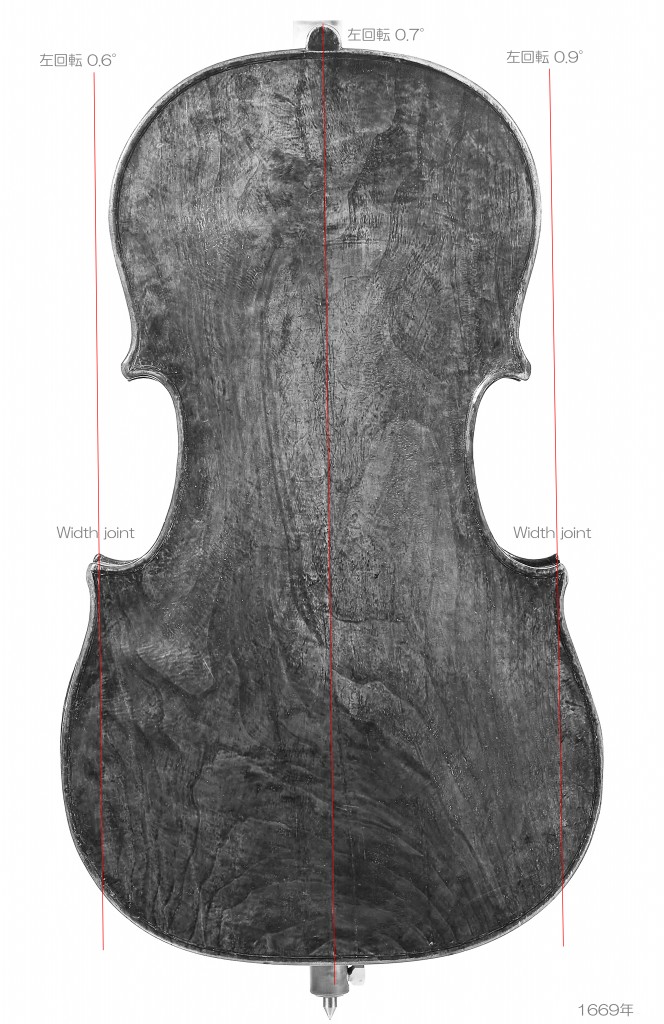

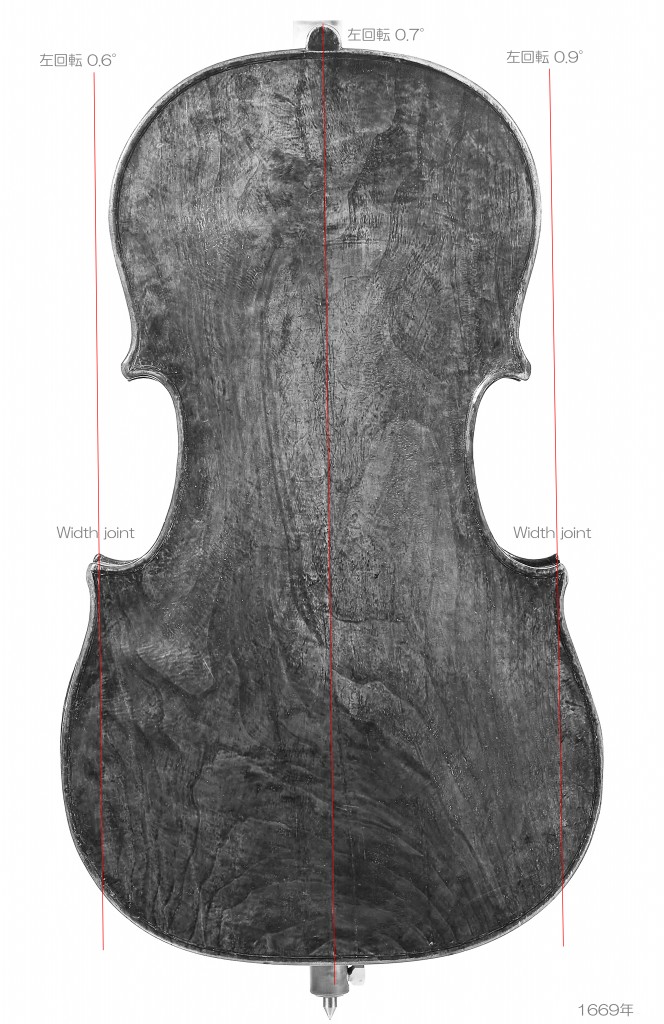

●2 Andrea Guarneri(1626-1698) Cello, “David Soyer” 1669年

●2 Andrea Guarneri(1626-1698) Cello, “David Soyer” 1669年

●2 Andrea Guarneri(1626-1698) Cello, “David Soyer” 1669年

●2 Andrea Guarneri(1626-1698) Cello, “David Soyer” 1669年

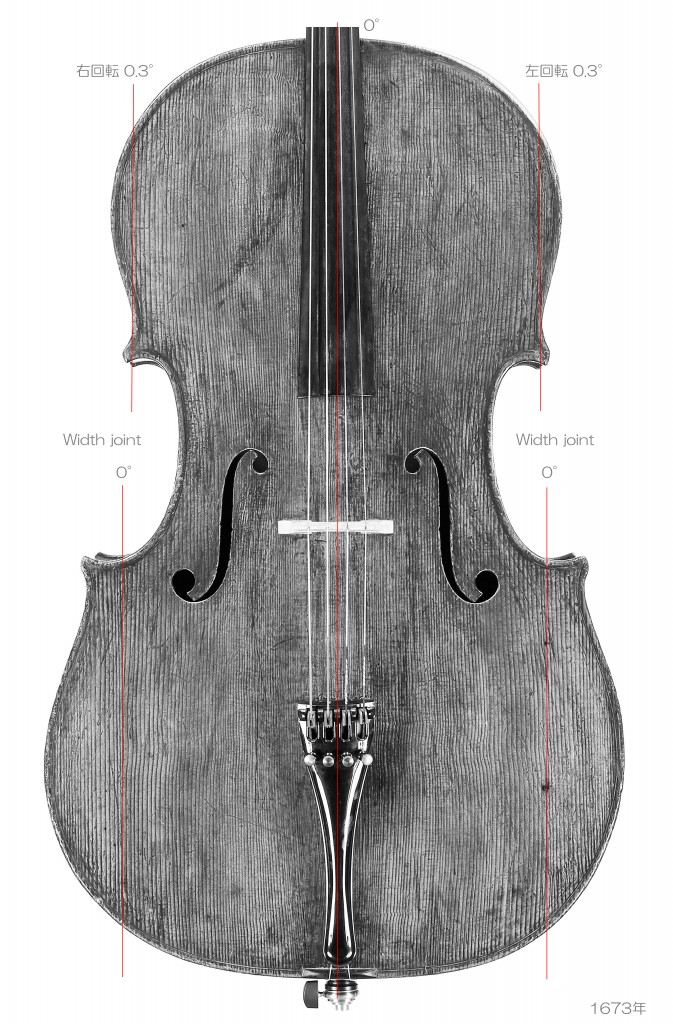

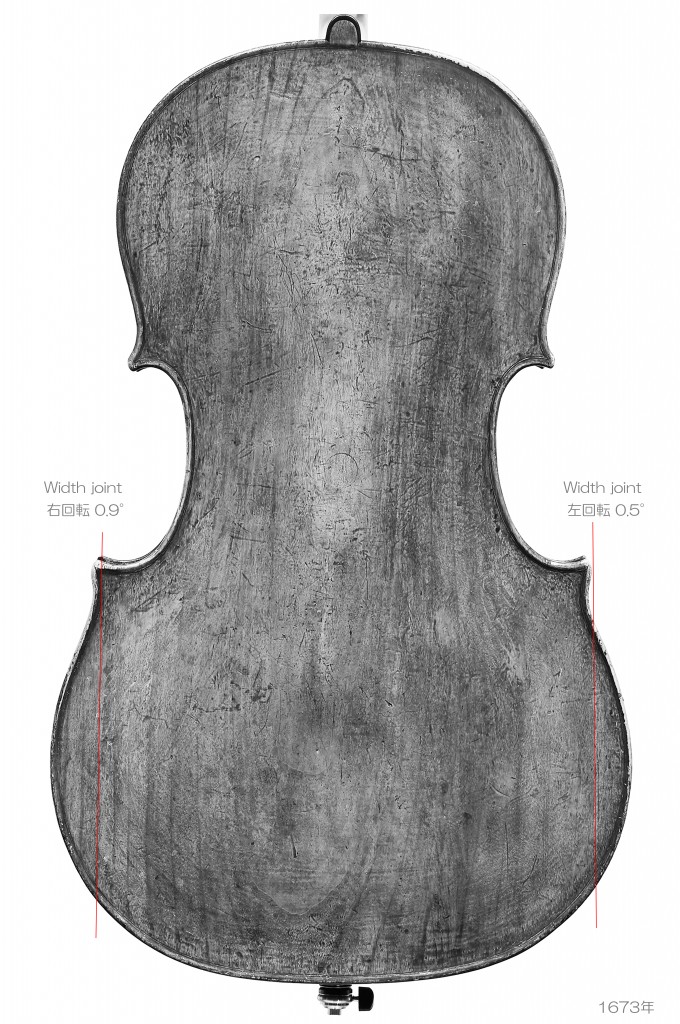

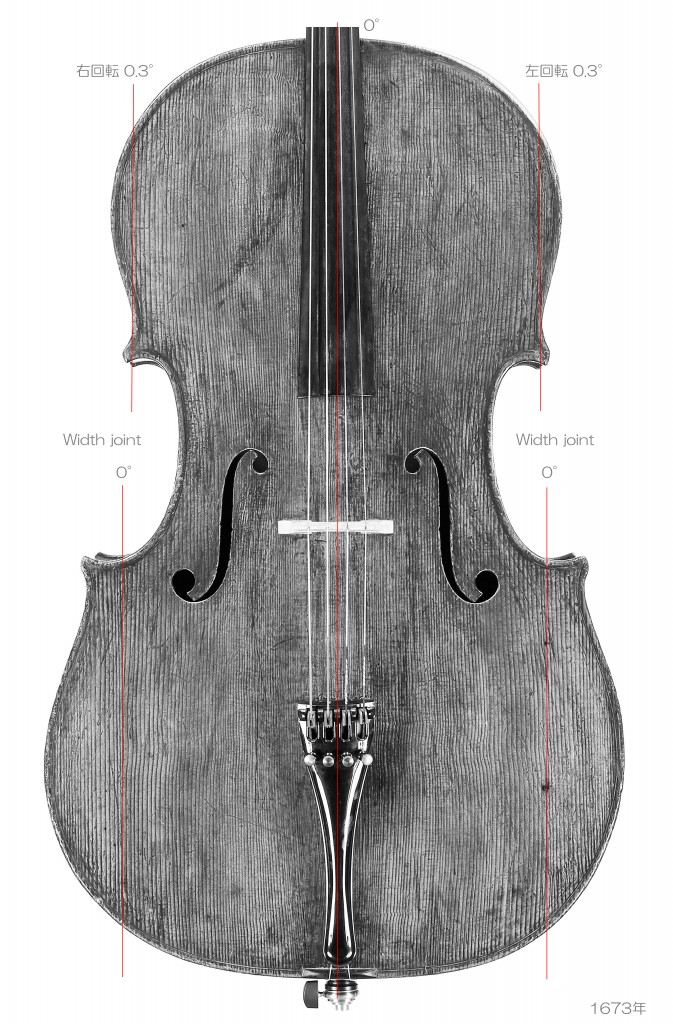

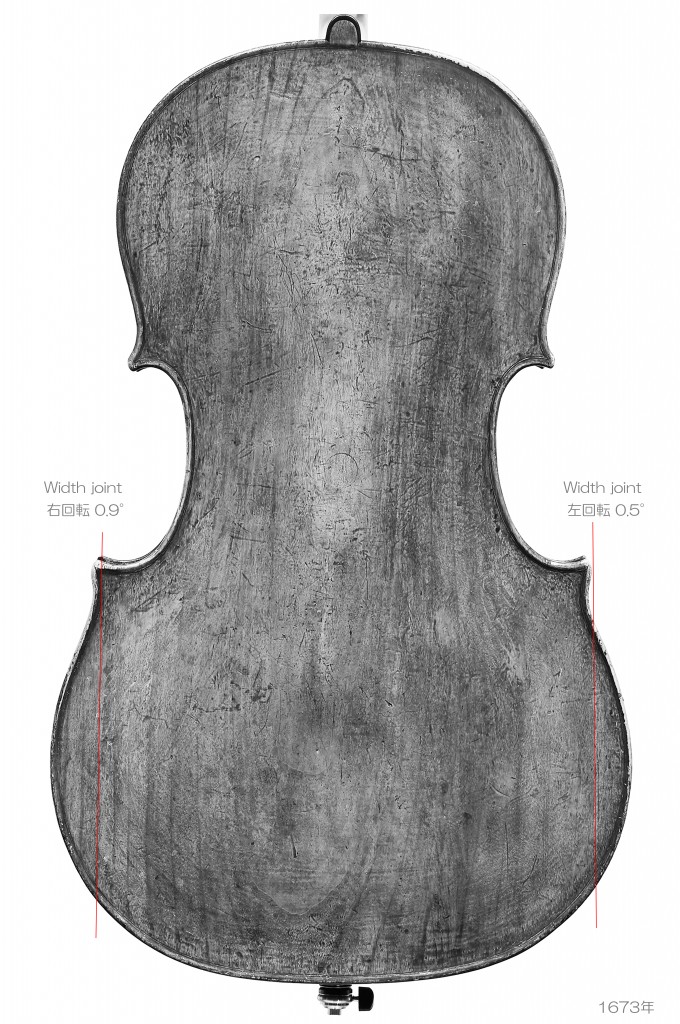

●3 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Cello ( LOB 765 – 369 – 265 – 473 ), “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

●3 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Cello ( LOB 765 – 369 – 265 – 473 ), “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

●3 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Cello ( LOB 765 – 369 – 265 – 473 ), “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

●3 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Cello ( LOB 765 – 369 – 265 – 473 ), “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

●3 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Cello ( LOB 765 – 369 – 265 – 473 ), “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

●3 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Cello ( LOB 765 – 369 – 265 – 473 ), “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

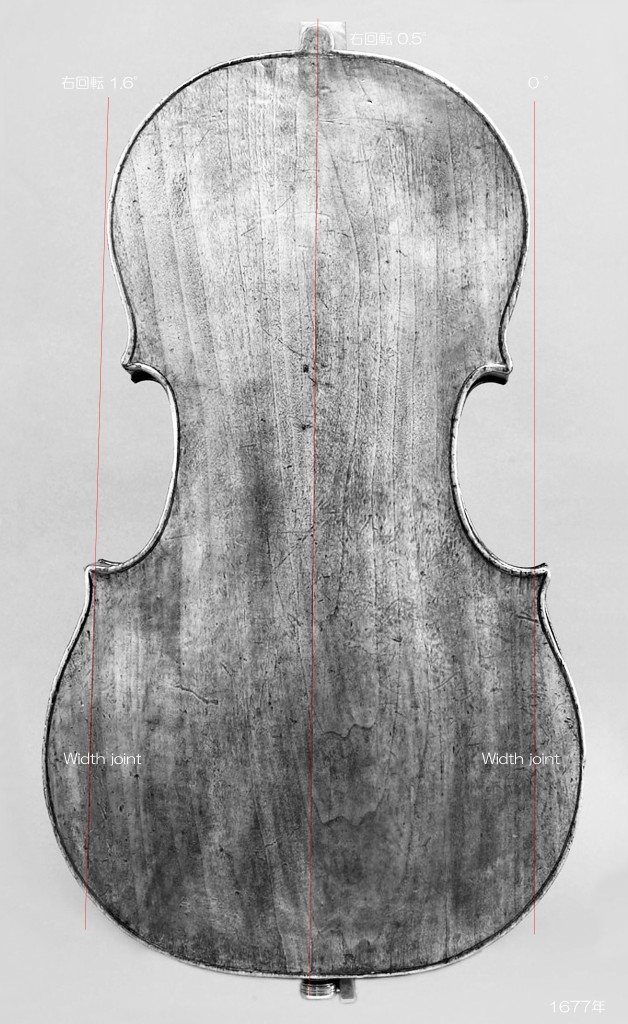

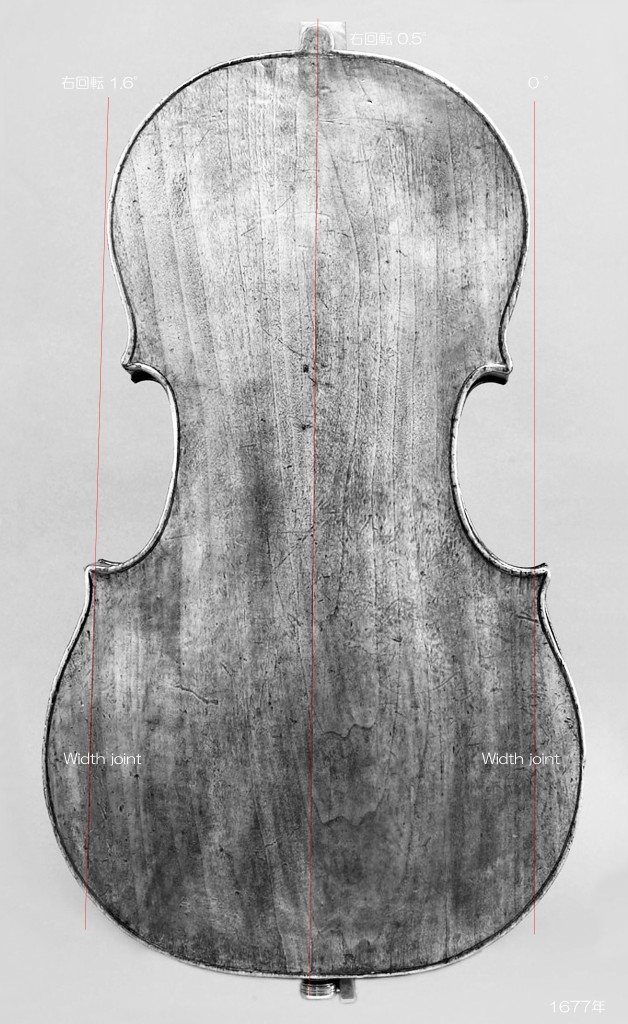

●4 Nicolò Amati(1596–1684) Cello, “Herbert” 1677年

●4 Nicolò Amati(1596–1684) Cello, “Herbert” 1677年

●4 Nicolò Amati(1596–1684) Cello, “Herbert” 1677年

●4 Nicolò Amati(1596–1684) Cello, “Herbert” 1677年

●4 Nicolò Amati(1596–1684) Cello, “Herbert” 1677年

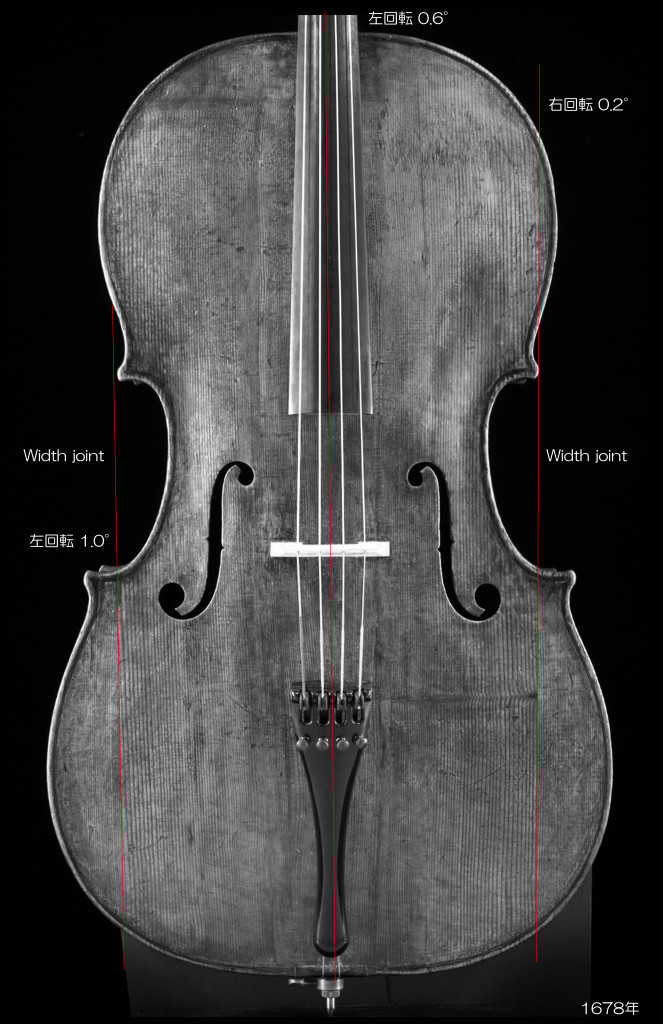

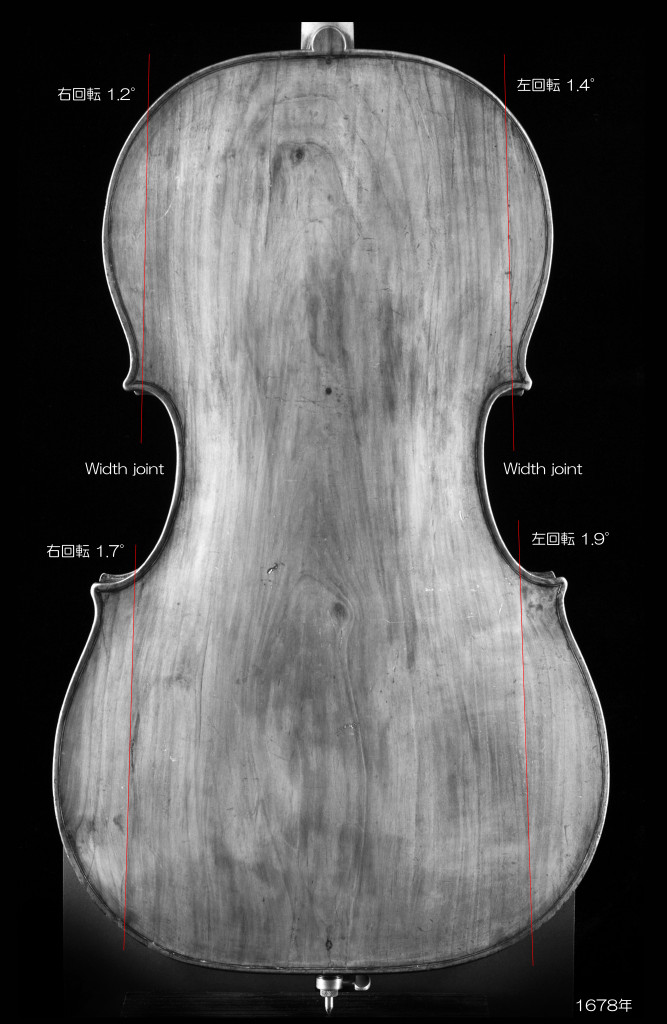

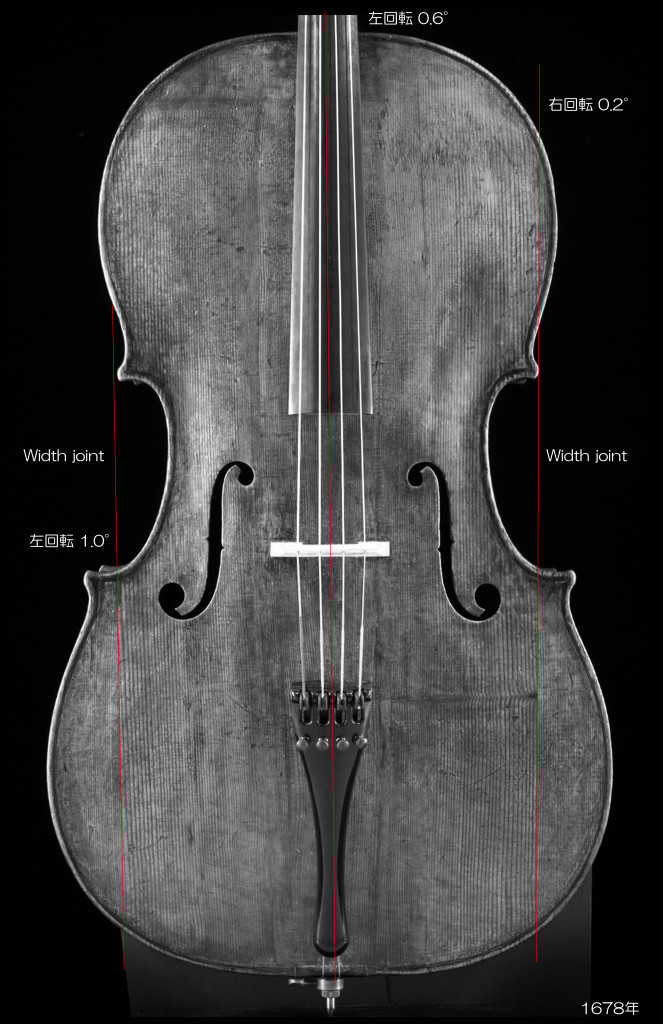

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

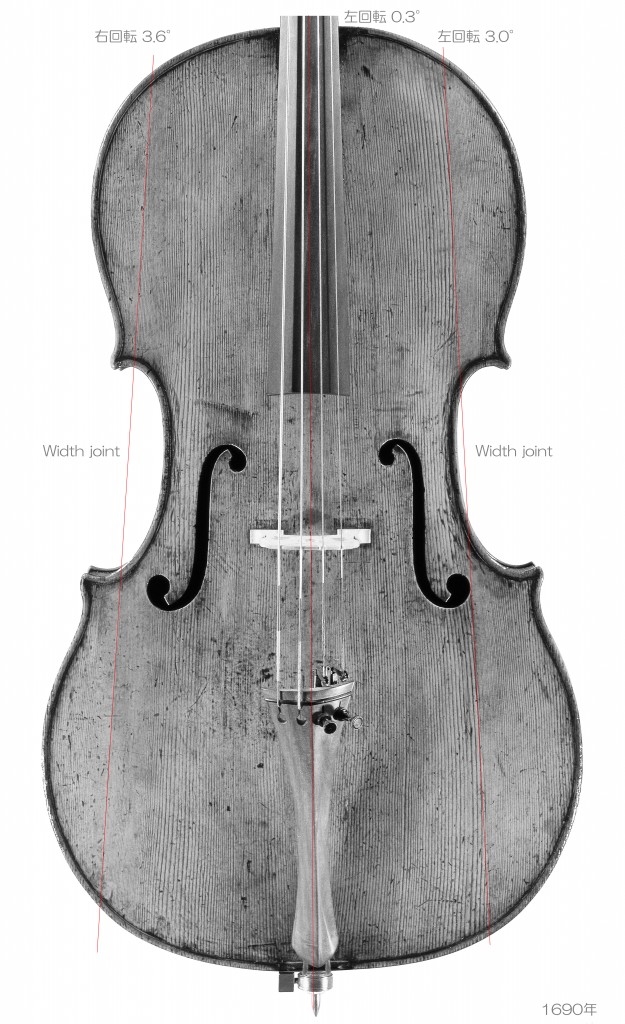

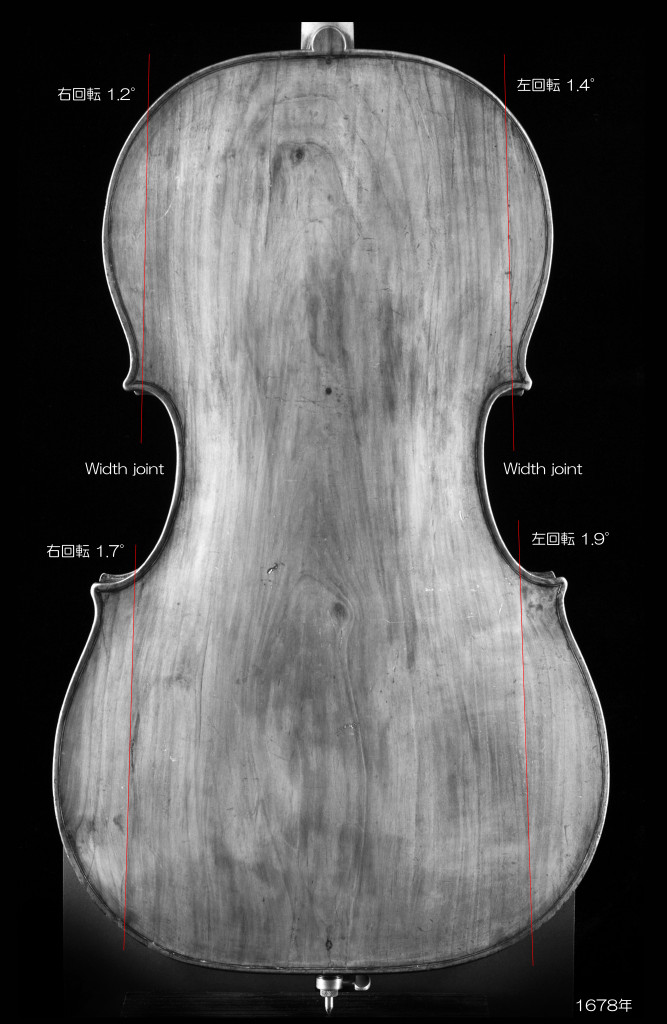

●6 Girolamo Amati Ⅱ (1649-1740) Cello ( 739mm ) “Ex Bonjour” Cremona 1690年

●6 Girolamo Amati Ⅱ (1649-1740) Cello ( 739mm ) “Ex Bonjour” Cremona 1690年

●6 Girolamo Amati Ⅱ (1649-1740) Cello ( 739mm ) “Ex Bonjour” Cremona 1690年

●6 Girolamo Amati Ⅱ (1649-1740) Cello ( 739mm ) “Ex Bonjour” Cremona 1690年

●6 Girolamo Amati Ⅱ (1649-1740) Cello ( 739mm ) “Ex Bonjour” Cremona 1690年

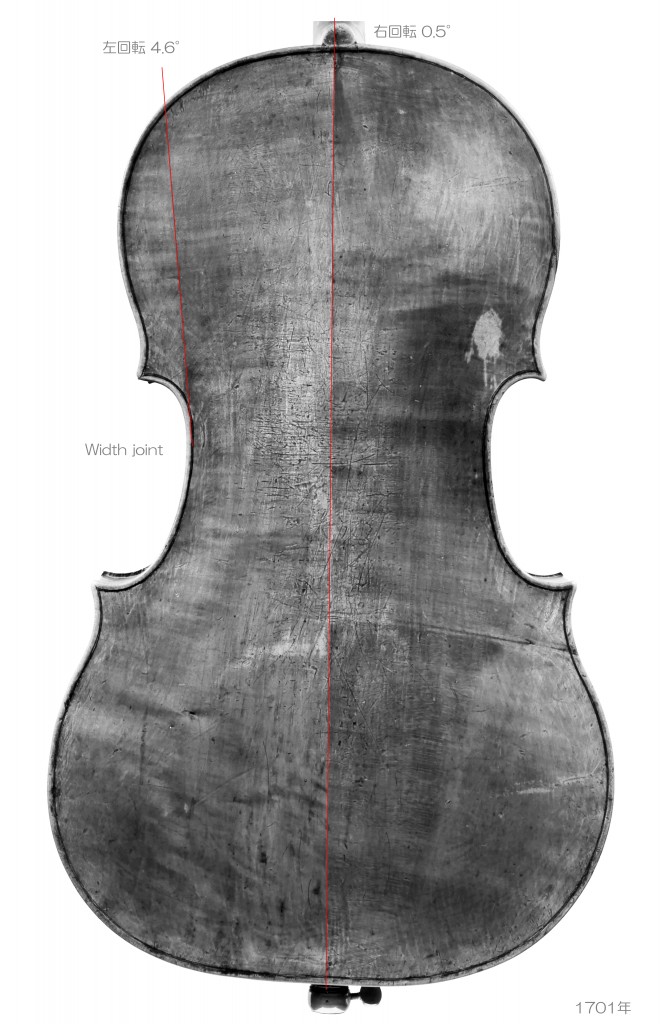

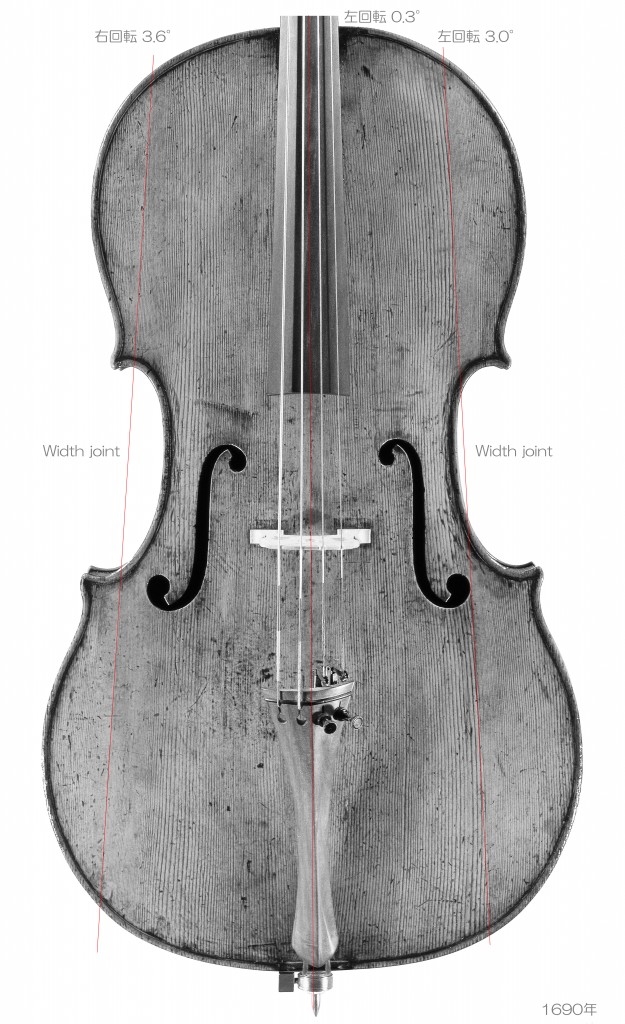

●7 Giovanni Grancino(1637-1709) Cello ( LOB 703mm )

●7 Giovanni Grancino(1637-1709) Cello ( LOB 703mm )

Milan, 1701年

●7 Giovanni Grancino(1637-1709) Cello ( LOB 703mm )

Milan, 1701年

●7 Giovanni Grancino(1637-1709) Cello ( LOB 703mm )

Milan, 1701年

●7 Giovanni Grancino(1637-1709) Cello ( LOB 703mm )

Milan, 1701年

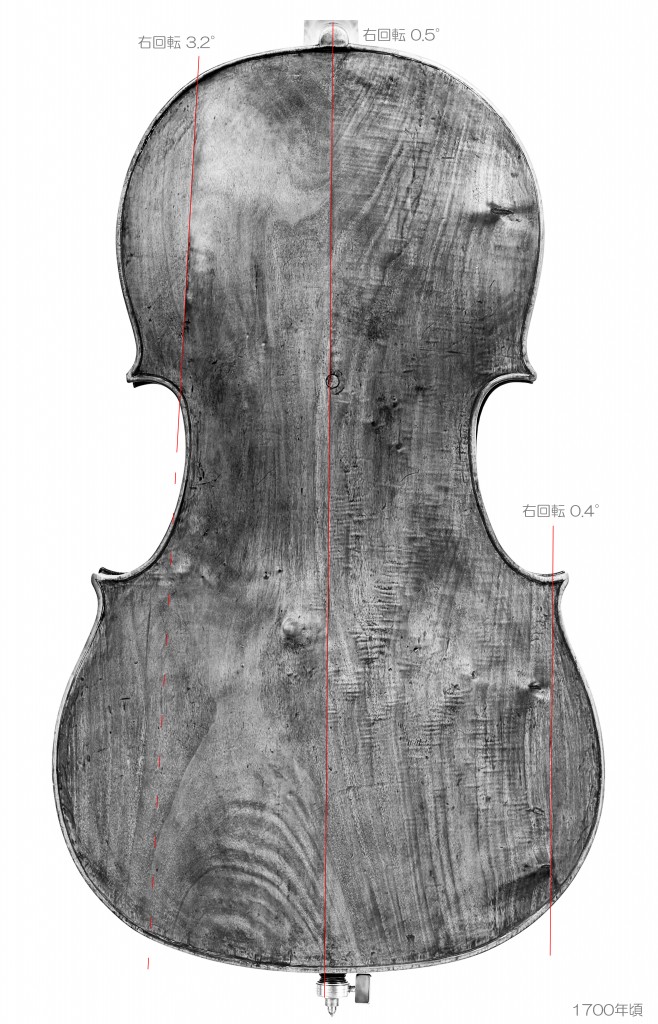

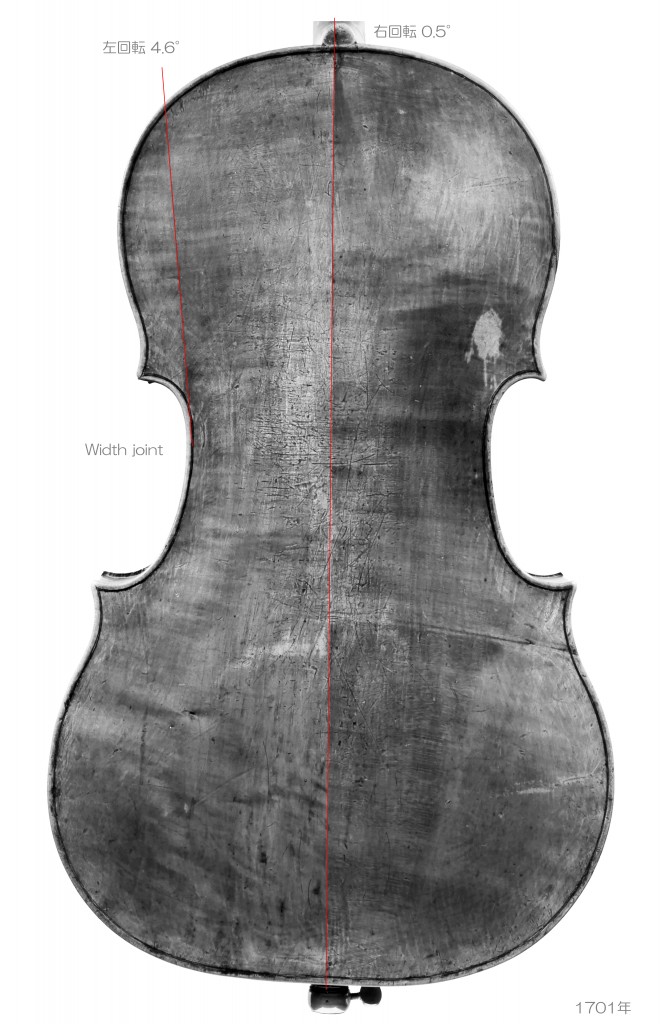

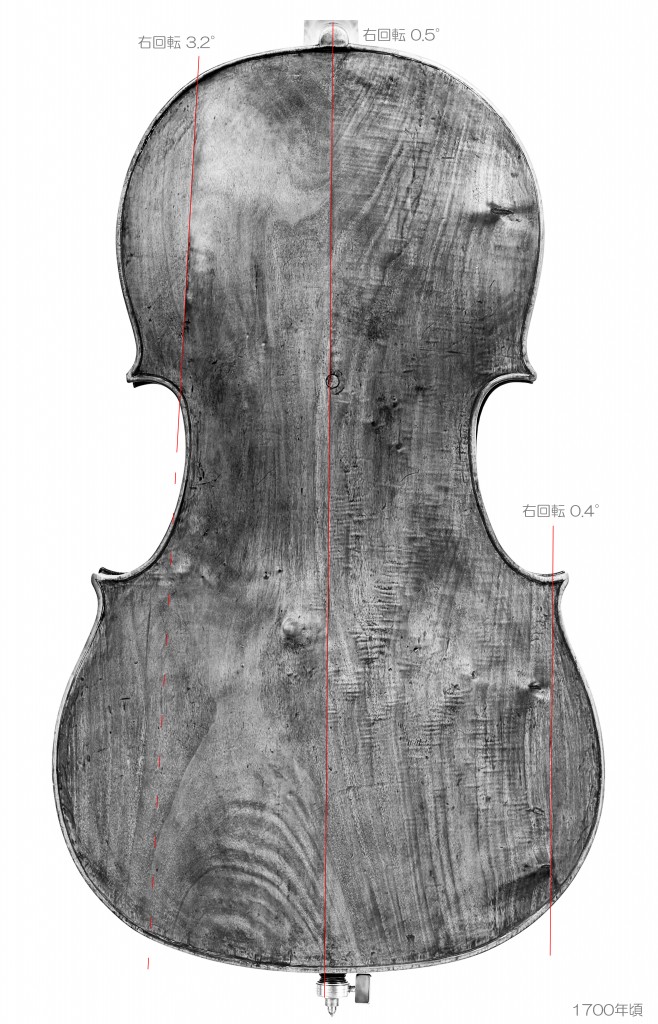

●8 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666-1740 ) Cello, Cremona 1700年頃

●8 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666-1740 ) Cello, Cremona 1700年頃

●8 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666-1740 ) Cello, Cremona 1700年頃

●8 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666-1740 ) Cello, Cremona 1700年頃

●8 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666-1740 ) Cello, Cremona 1700年頃

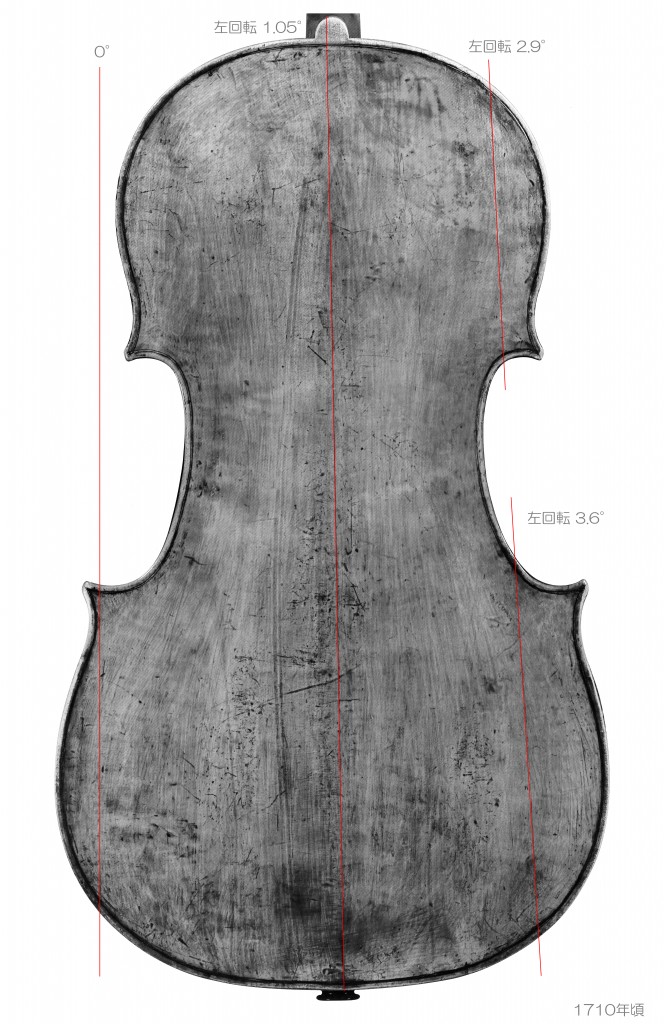

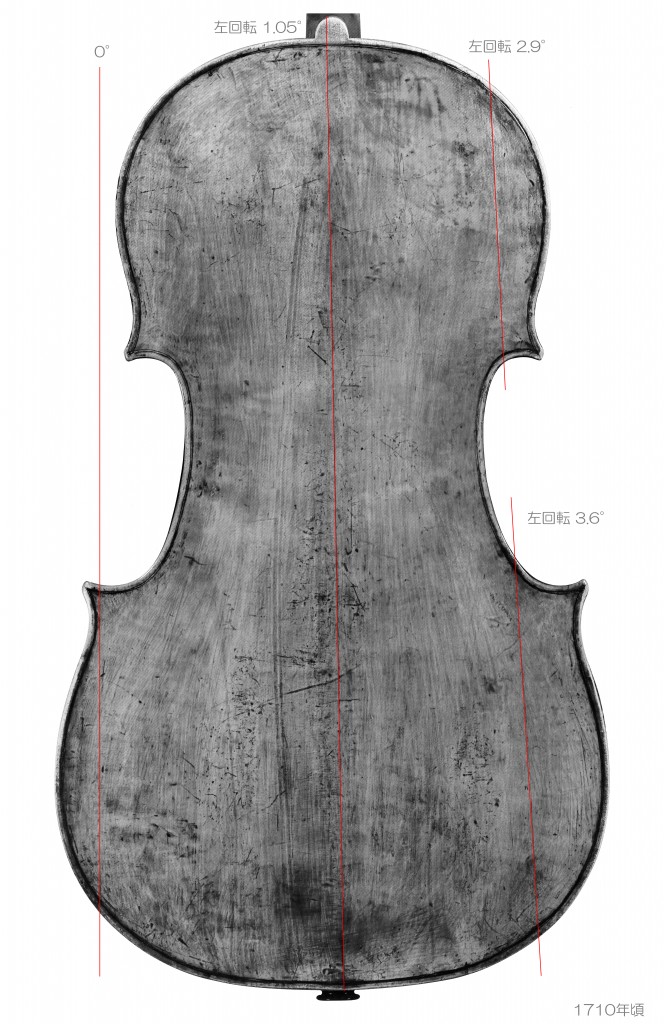

●9 Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

●9 Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

●9 Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

●9 Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

●9 Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

●9 Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

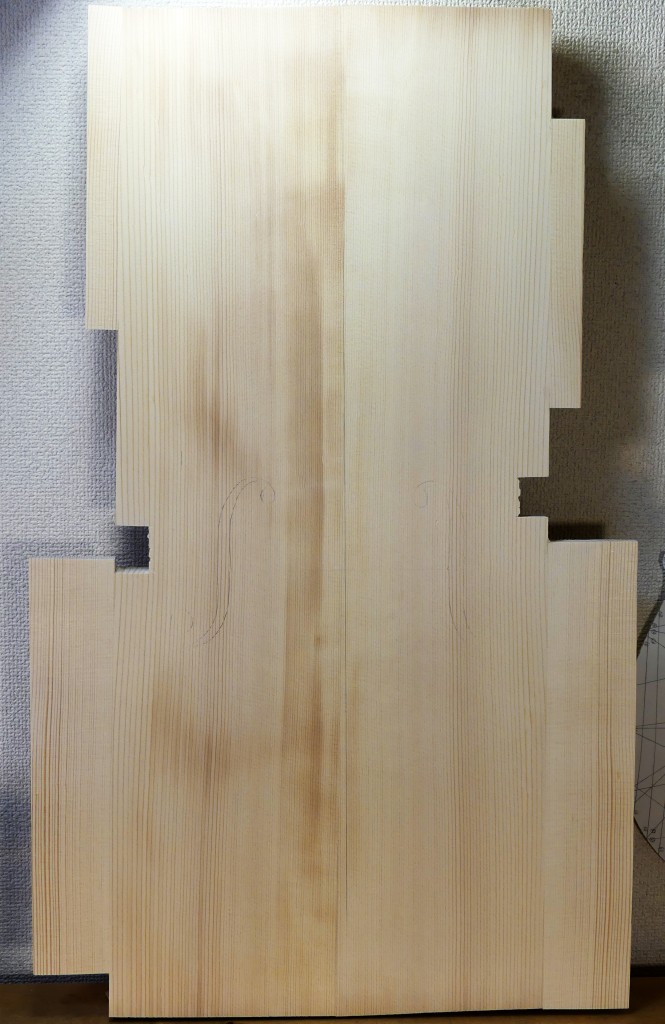

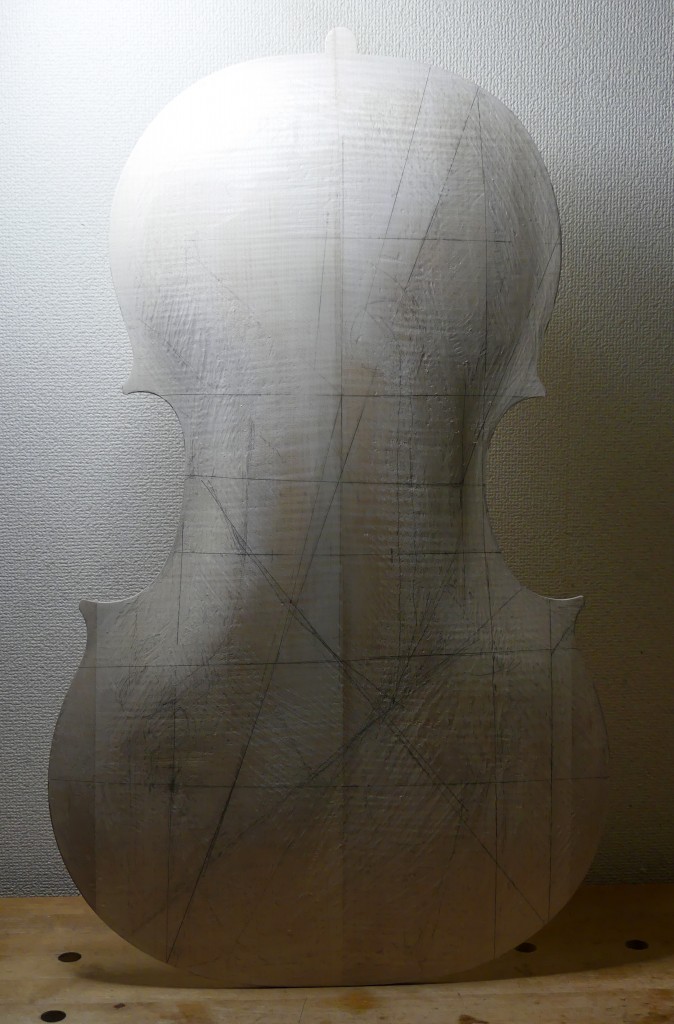

因みに 下写真は、現在 私が『巾はぎ ( 平はぎ ) 』で製作しているチェロの 表板と 裏板です。

オールド・チェロに使用されている木材を観察してみると、チェロ用として幅が足らない材木を使用した様子はほとんどありません。

その点から考えても・・・『巾はぎ』は、”木伏”せとして用いられたと考えるのが妥当だと思います。

Amit Peled (born 1973 – )

Matteo Goffriller(1659–1742) Cello, “Pablo Casals” 1700年頃

しかし、分かっていても・・そのままで使用できるヨーロピアン・スプルースを切り落とすのは、多少 覚悟が必要です。

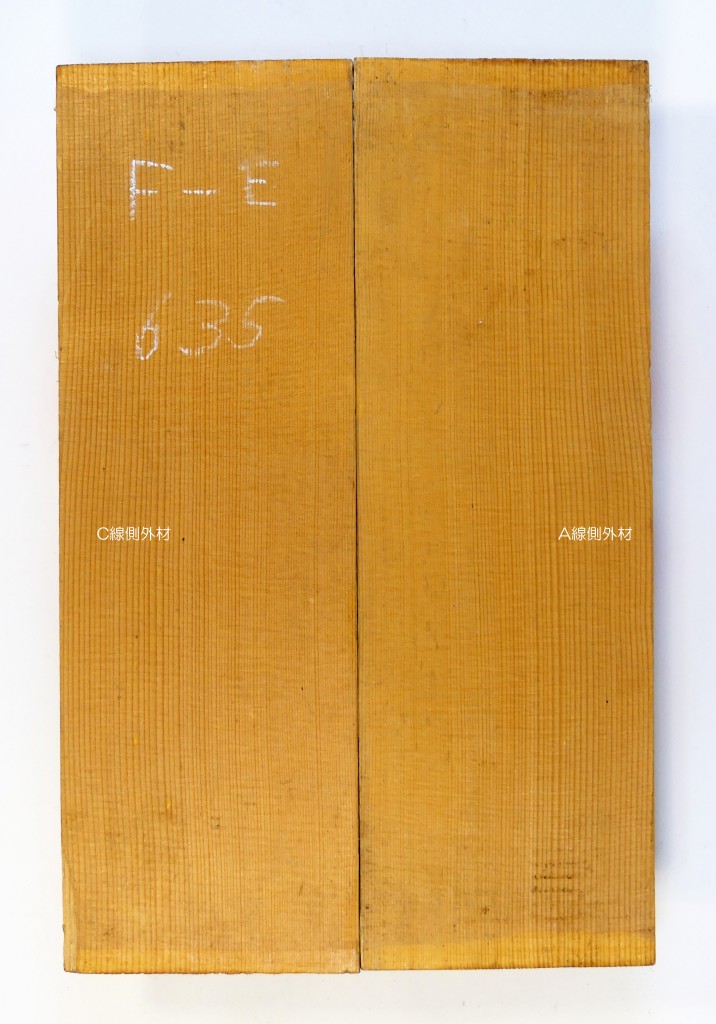

私の場合も 熟慮の末に、 現在製作しているチェロの『巾はぎ』外側材として、ヴァイオリン用ヨーロピアン・スプルースで 635gの比較的に軽やかで年輪のキャラクターが立っているものを選びました。

Wolfgang Boettcher(1935-2021)

Wolfgang Boettcher(1935-2021)

Cello / Matteo Goffriller(1659–1742) 1722年

私が受注製作しているこのチェロは”オールド”の製作技術を参考にしており、特定ものをコピーしているものではありませんが あえて言えば、表板は ヴォルフガング・ベッチャーさんが使用していた マッテオ・ゴフリラーの 1722年製のイメージに近いかもしれません。

判断したのには いろいろ理由がありますが、このチェロでは 表板は アッパー端、ロワー端の両側、裏板はロワー両端で『 巾はぎ 』を施しました。特に、裏板両端の楓材は 長期間( 50年間程 )寝かせてあった古材を用いています。

●1 “Brothers Amati” ( Antonio Amati ca.1540-1607 & Girolamo Amati ca.1561-1630 ) Cello, Cremona 1622年

●2 Andrea Guarneri(1626-1698) Cello, “David Soyer” 1669年

●2 Andrea Guarneri(1626-1698) Cello, “David Soyer” 1669年

●3 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Cello ( LOB 765 – 369 – 265 – 473 ), “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

●3 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Cello ( LOB 765 – 369 – 265 – 473 ), “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

●4 Nicolò Amati(1596–1684) Cello, “Herbert” 1677年

●4 Nicolò Amati(1596–1684) Cello, “Herbert” 1677年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●5 Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Cello, Cremona 1678年

●6 Girolamo Amati Ⅱ (1649-1740) Cello ( 739mm ) “Ex Bonjour” Cremona 1690年

●6 Girolamo Amati Ⅱ (1649-1740) Cello ( 739mm ) “Ex Bonjour” Cremona 1690年

●7 Giovanni Grancino(1637-1709) Cello ( LOB 703mm )

Milan, 1701年

●7 Giovanni Grancino(1637-1709) Cello ( LOB 703mm )

Milan, 1701年

●8 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666-1740 ) Cello, Cremona 1700年頃

●8 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666-1740 ) Cello, Cremona 1700年頃

●9 Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

●9 Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃