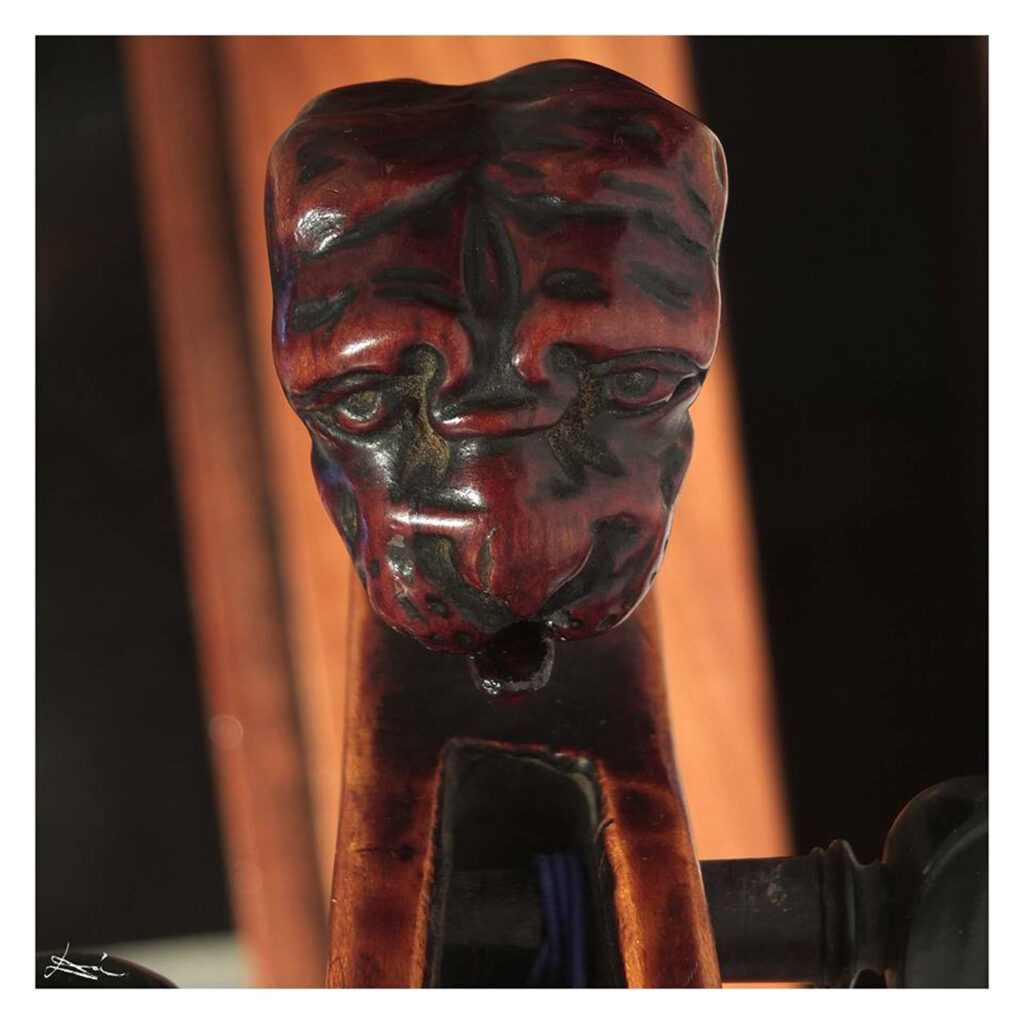

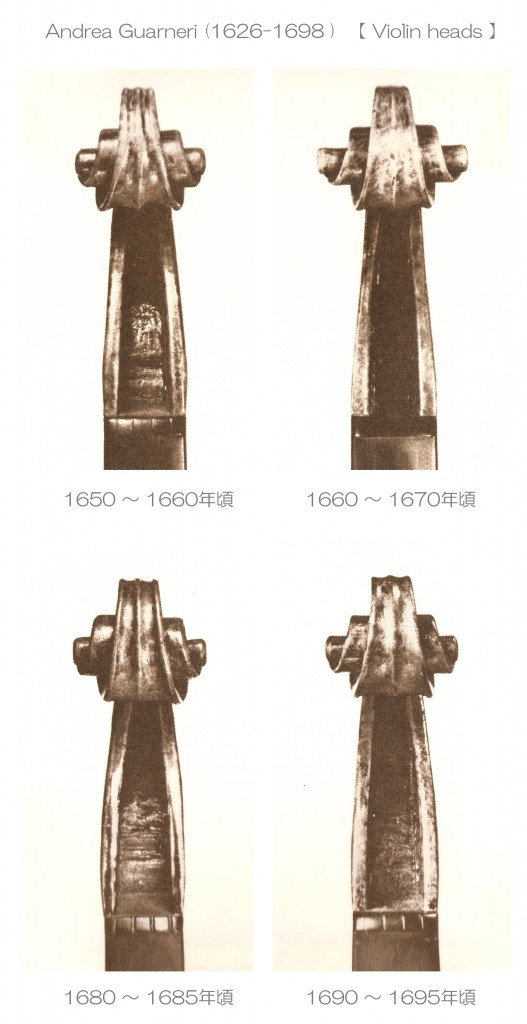

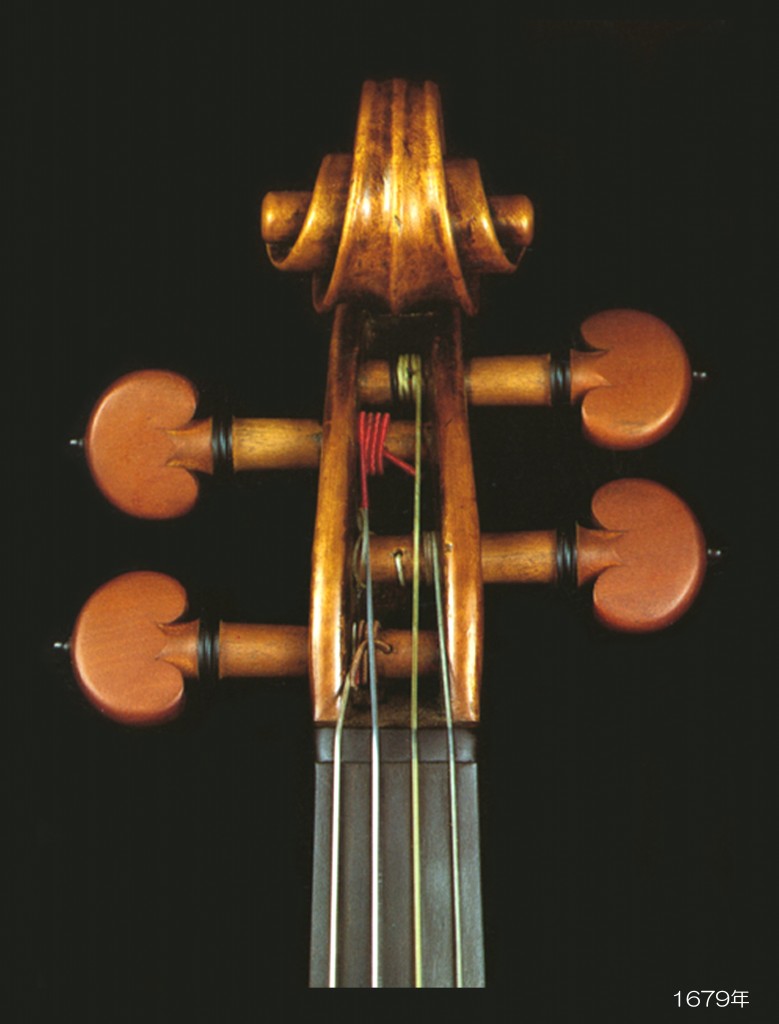

7. ペグボックス内側上端部について

私は、アンドレア・ガルネリをリスペクトします。彼は ガルネリ一族の礎を築いただけでなく、その音響的な創造性がストラディヴァリなど 数多くの弦楽器製作者に大きな影響を与えたと考えられるからです。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1684年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1684年

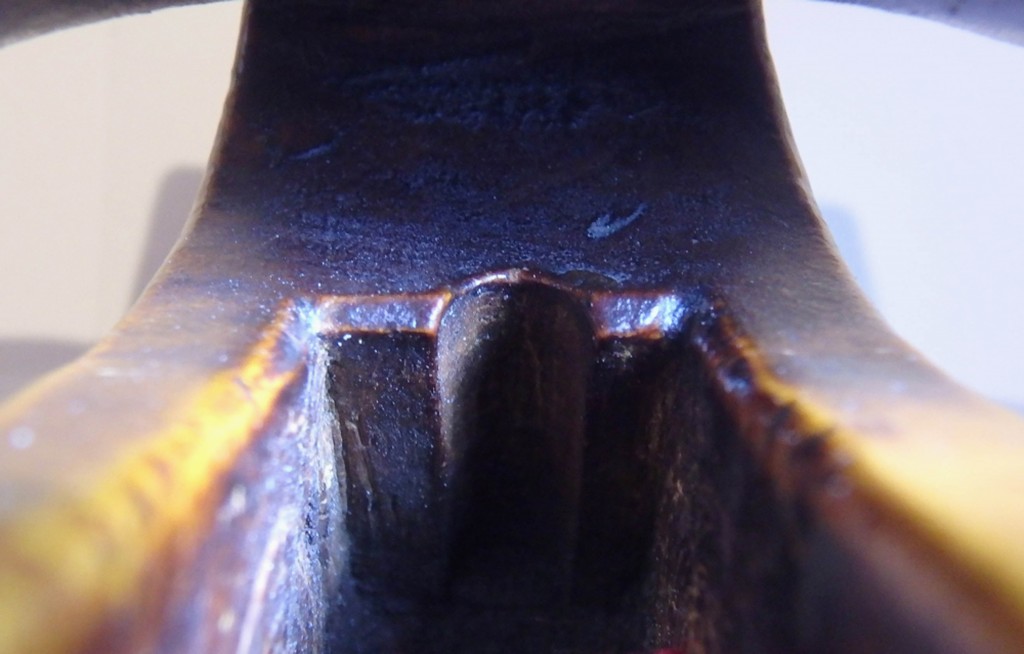

その彼が、1684年に製作したとされる このヴァイオリンの ペグボックス上端部を 私はすばらしいと思います。

その理由は、先ず ペグボックス壁部の厚さを 左右上端 ( a. 、b. ) で はっきりとした差をつける条件設定が 選ばれている事です。

それから、中心軸 ( Central axis ) として 上端中央より右寄りの位置に窪みのような彫り込み ( ノッチ ) がしてある事も 音響上の効果として大きいと私は思います。

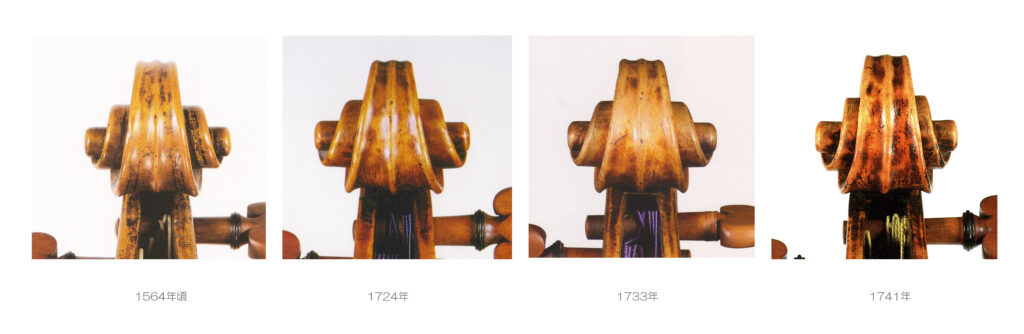

サン・ドメニコ教会 ( 下地図 ■② )と、”San Faustino” の ガルネリ工房 ( ピアッツァ・サン・ドメニコ地区中央 ● Casa Guarneri ) 、その左側の ● The Amati house 、そして 右隣の ● Casa Stradivari

サン・ドメニコ教会 ( 下地図 ■② )と、”San Faustino” の ガルネリ工房 ( ピアッツァ・サン・ドメニコ地区中央 ● Casa Guarneri ) 、その左側の ● The Amati house 、そして 右隣の ● Casa Stradivari

アンドレア・ガルネリ ( 1626-1698 ) は、おそくとも1650年頃には アマティ家の工房 ( ● The Amati house )で徒弟として働いていたと伝えられています。

彼の師匠 ニコロ・アマティ ( 1596–1684 ) は アンドレア・アマティ ( ca.1505-1577 ) の直系で、その工房は 祖父の代からクレモナの木工や金細工職人が集中した この “San Faustino” にありました。

アンドレア・ガルネリは 弟子として研鑽を積んだのち、1654年に 師匠の工房に隣接する建物にガルネリ工房 ( ● Casa Guarneri ) を立ち上げた時、28歳位だったそうです。

そして、すばらしい事に 1680年には 弟弟子の アントニオ・ストラディヴァリ ( ca.1644-1737 )が 新婚だった1667年から暮らしたガリバルディ通り57番地から、ガルネリ工房の隣である ピアッツァ・サン・ドメニコ 2番地に工房 ( ● Casa Stradivari ) を移設し、弦楽器の研究がより進展しやすい状況が生じました。

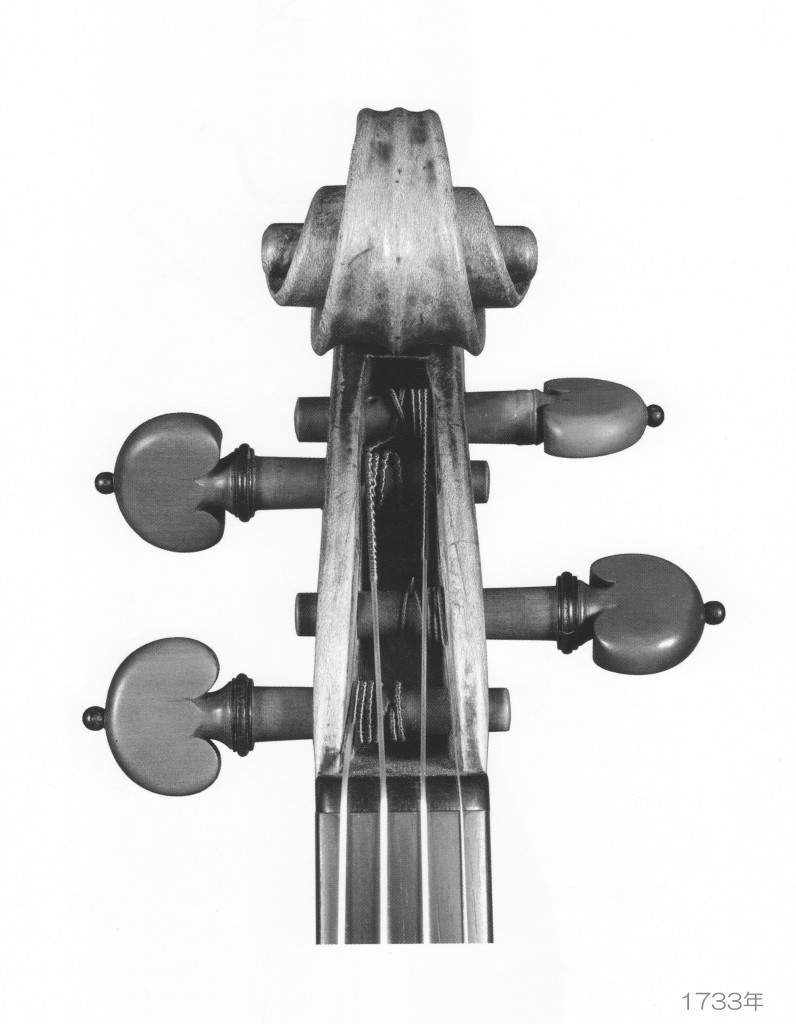

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, 1733年

“Rode , Le Nestor”

冒頭のヴァイオリンが 製作されたと考えられる 1684年は、師匠 ニコロ・アマティ ( 1596–1684 ) が他界した年で、この時 アンドレア・ガルネリは おそらく58歳、隣家の アントニオ・ストラディヴァリが 40歳位だったと思われます。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1684年

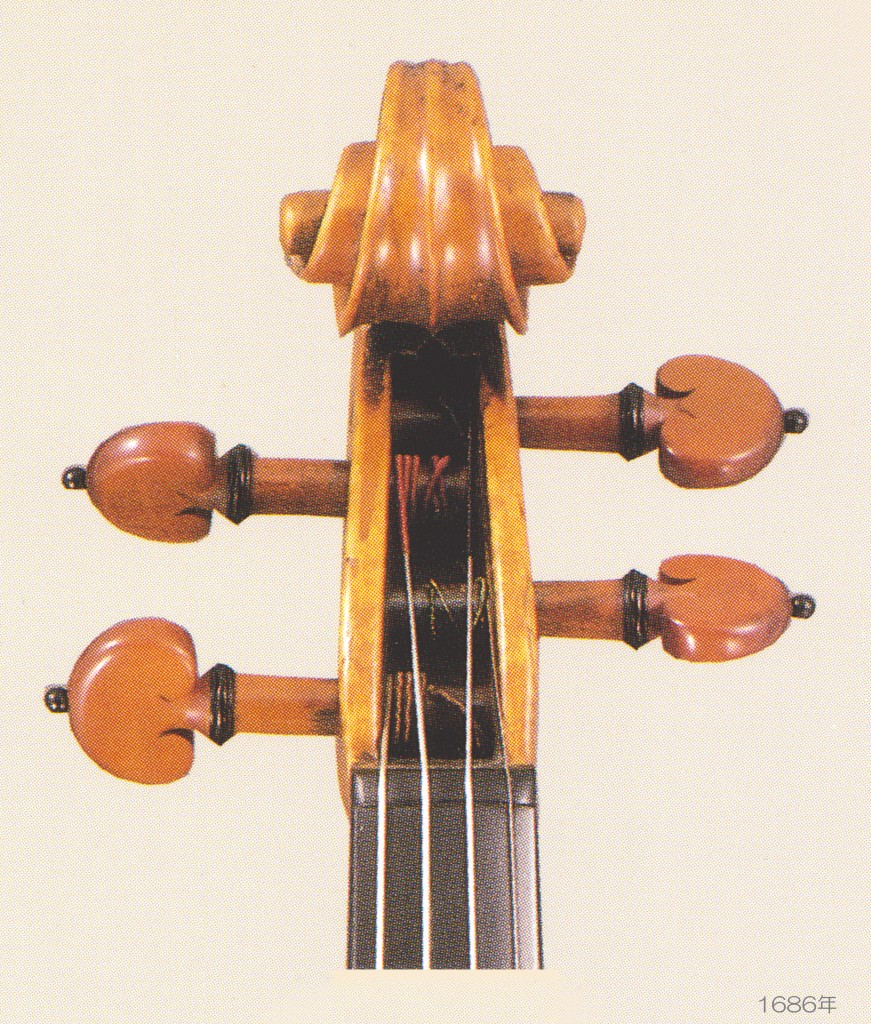

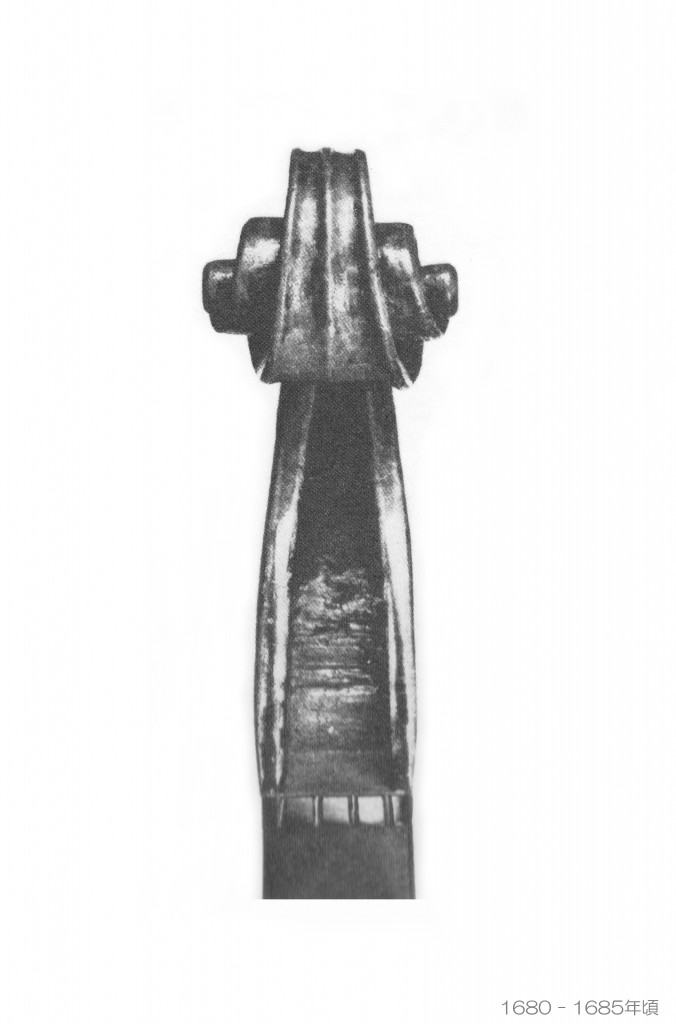

製作技法に関しては 340年程 前のことですから判然としない事も多いのですが、少なくとも 彼は 1684年に窪み状の彫り込みがあるヴァイオリンを製作し、その後 アンドレア・ガルネリ ( 1626-1698 ) 、アントニオ・ストラディヴァリ の両者とも ペグボックス上端に半円形ノッチ ( Chapel ) があるヴァイオリンを製作したということは確かめられます。

因みに、1685年は バッハ ( Johann Sebastian Bach 1685-1750 ) と ヘンデル ( Georg Friedrich Händel 1685-1759 )、そしてナポリで ドメニコ・スカルラッティ ( Domenico Scarlatti 1685-1757 ) が生まれた年です。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1685年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1685年頃

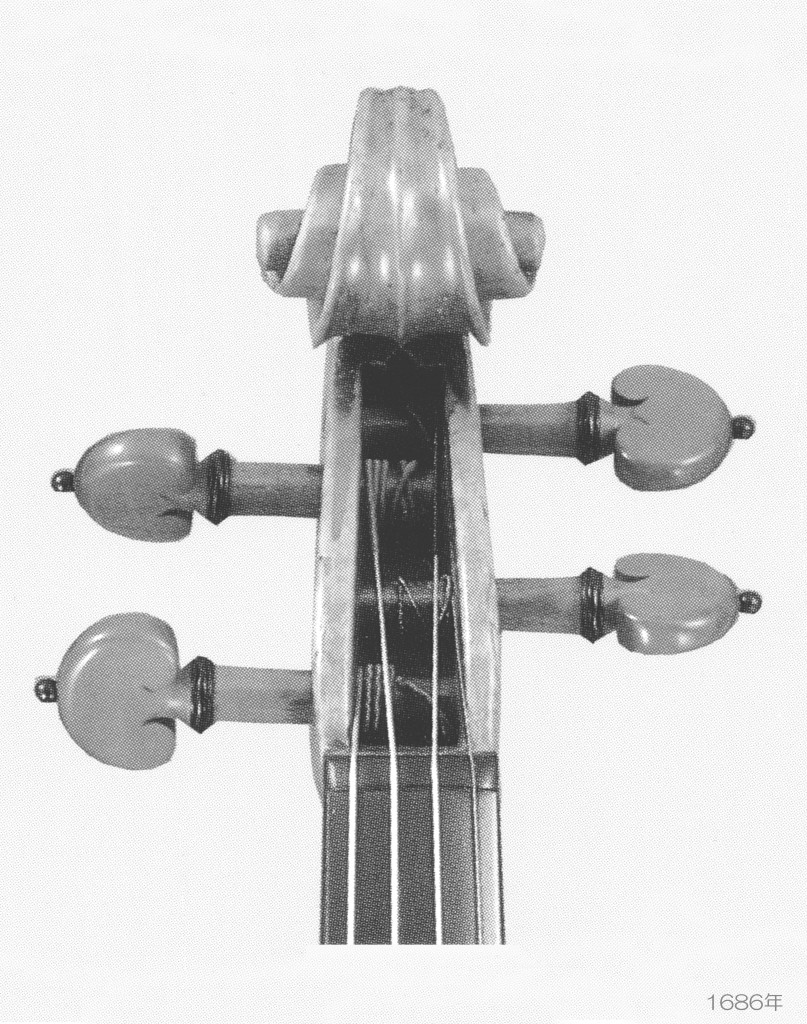

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Nachez” 1686年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Nachez” 1686年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, Venice 1720年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, “Lady Flower” Venice 1733年頃

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, “Lady Flower” Venice 1733年頃 Carlo Bergonzi I Violin “Gillott / Eissler” Cremona, c. 1720-30

Carlo Bergonzi I Violin “Gillott / Eissler” Cremona, c. 1720-30

William ForsterⅠ( Brampton ca.1714 -1801 ) Violin, England 1740年頃

William ForsterⅠ( Brampton ca.1714 -1801 ) Violin, England 1740年頃

現在に受け継がれているヴァイオリンなどの名器達の多くはこのような創造的な改変が生みだしたと考えられます。

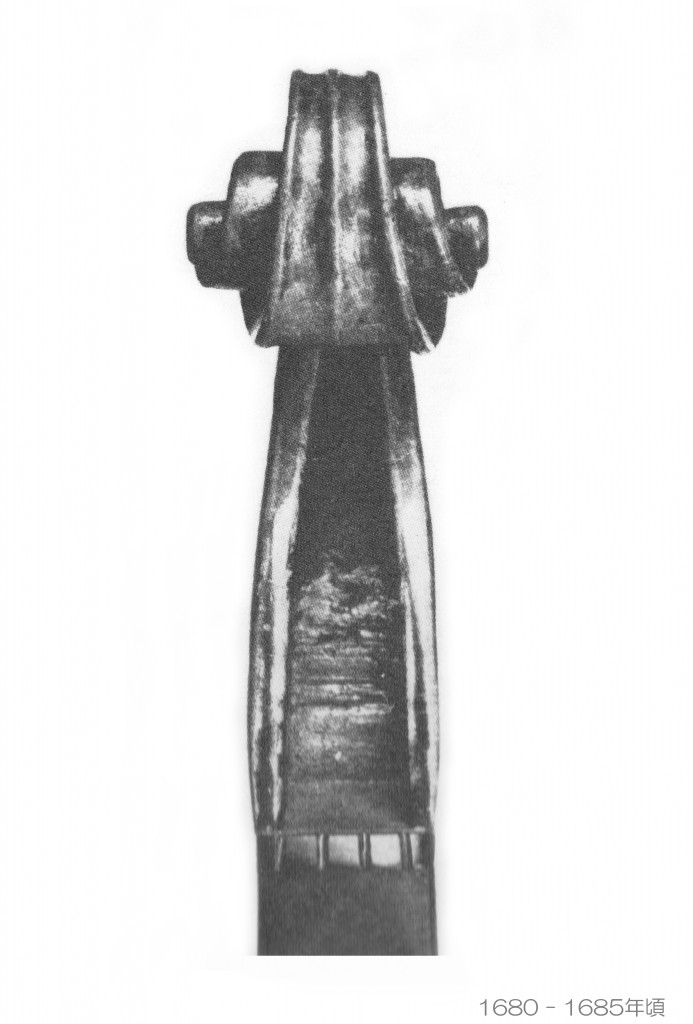

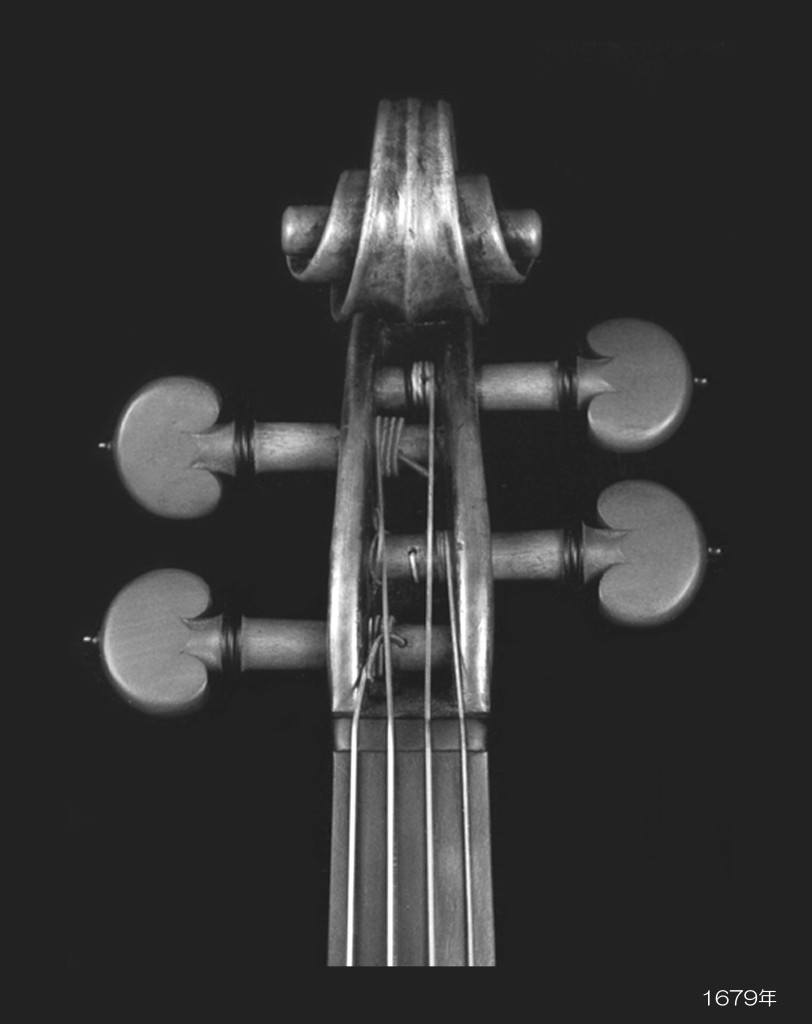

少し話はそれますが、私がアンドレア・ガルネリ ( 1626-1698 ) が クレモナ派において果たした役割について着目したのは、1997年に 有名な ガルネリ・ファミリーの研究書である ” The Violin-Makers of the Guarneri Family 1626-1762″ ( W.E.Hill & Sons 1932年 )に “1680~1685年頃”のものとして掲載されている左下のヴァイオリンと 出会ったからです。

このヴァイオリンは 2000年に出版された ” Masterpieces of Italian Violin Making – Important Stringed Instruments from The Collection at The Royal Academy of Music ” の 35ページにも掲載されています。

このヴァイオリンは 2000年に出版された ” Masterpieces of Italian Violin Making – Important Stringed Instruments from The Collection at The Royal Academy of Music ” の 35ページにも掲載されています。

そして 写真でも分かるように、とにかく見事な非対称ヘッドで、ペグボックス上端部の左右壁厚差も明快な作りになっていました。最初は 感想をもつことすら難しかったです。『 まさか、こうなっちゃった‥ という訳では無いよね。』と、しばらく思考停止するほど 私は衝撃を受けました。

この楽器から 中心軸の組み合わせによる「 穏やかなねじり 」に満足せずに、外観上の均衡を犠牲にしてでも 音響的効果を求めた アンドレア・ガルネリの強靭な意志を感じたからです。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona “1680~1685”

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona “1680~1685”

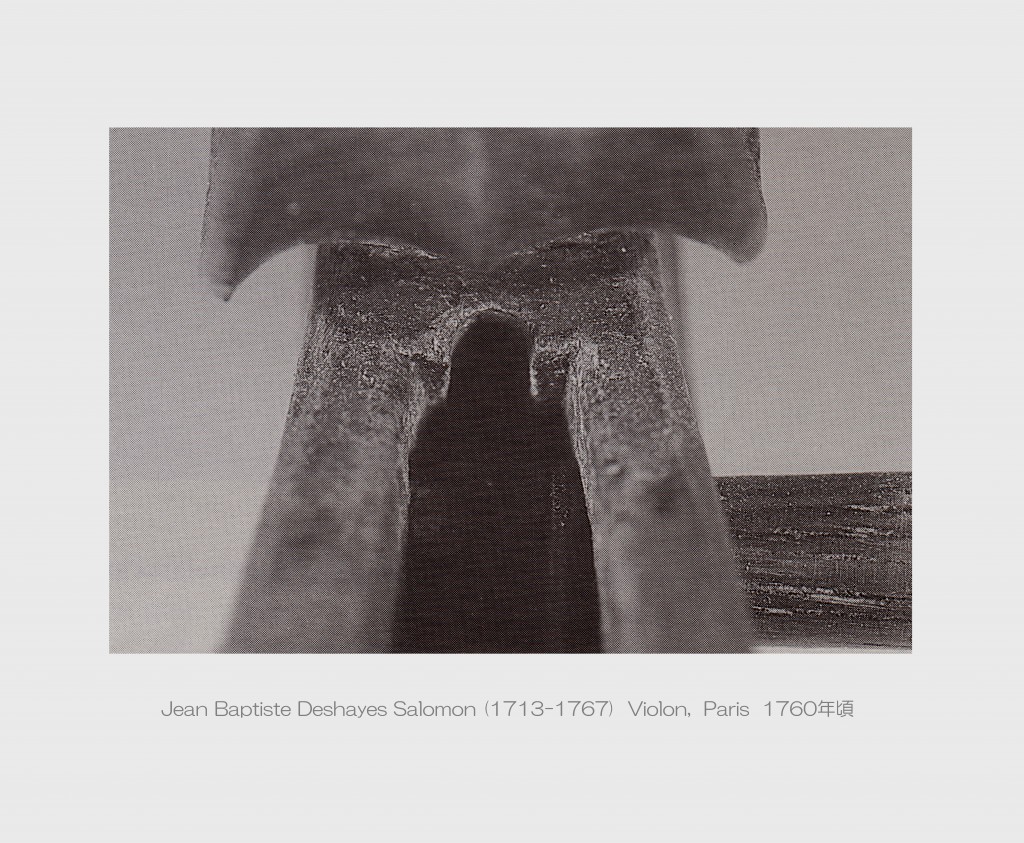

半円形ノッチ( Chapel )がある弦楽器は アンドレア・ガルネリ ( 1626-1698 ) や アントニオ・ストラディヴァリ ( ca.1644-1737 ) が製作しただけでなく、17世紀末からそれを試みる製作者が増え18世紀中頃には ヴェニスの サント・セラフィン( 1699-1776 )や パリのサロモン ( Jean Baptiste Deshayes Salomon 1713-1767 ) 派の人達が積極的に製作しました。

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Cello pegboxes, “Chapel ( Chapelle )” The semi circular notch at the upper end of the pegbox.

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Cello pegboxes, “Chapel ( Chapelle )” The semi circular notch at the upper end of the pegbox.

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Cello pegboxes, “Chapel”

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Cello pegboxes, “Chapel”

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Cello pegboxes, “Chapel”

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Cello pegboxes, “Chapel”

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Cello pegboxes, “Chapel”

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Cello pegboxes, “Chapel”

Jean Baptiste Deshayes Salomon (1713-1767) Violon, Paris ca.1760

Jean Baptiste Deshayes Salomon (1713-1767) Violon, Paris ca.1760

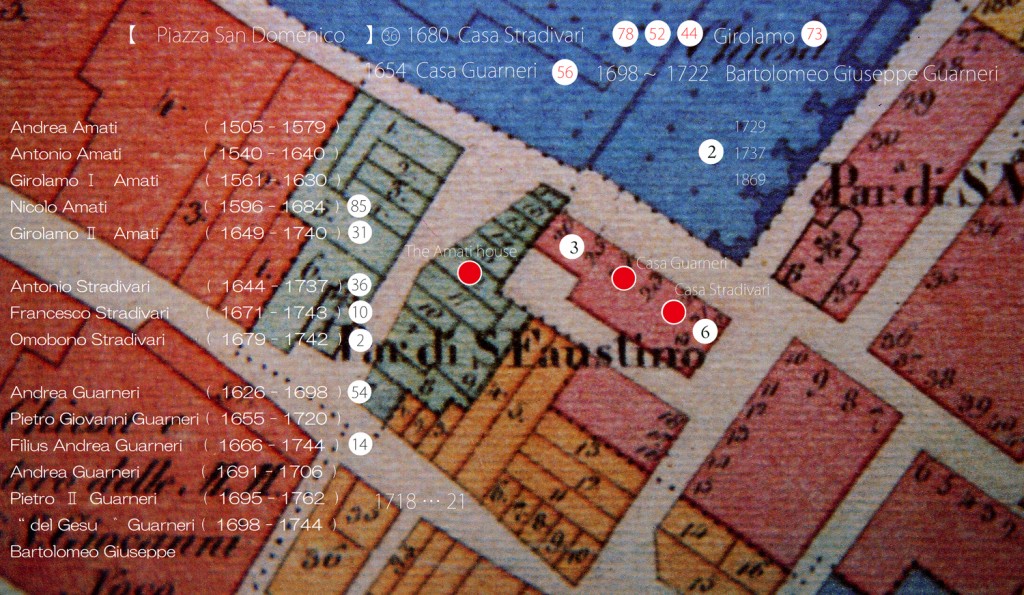

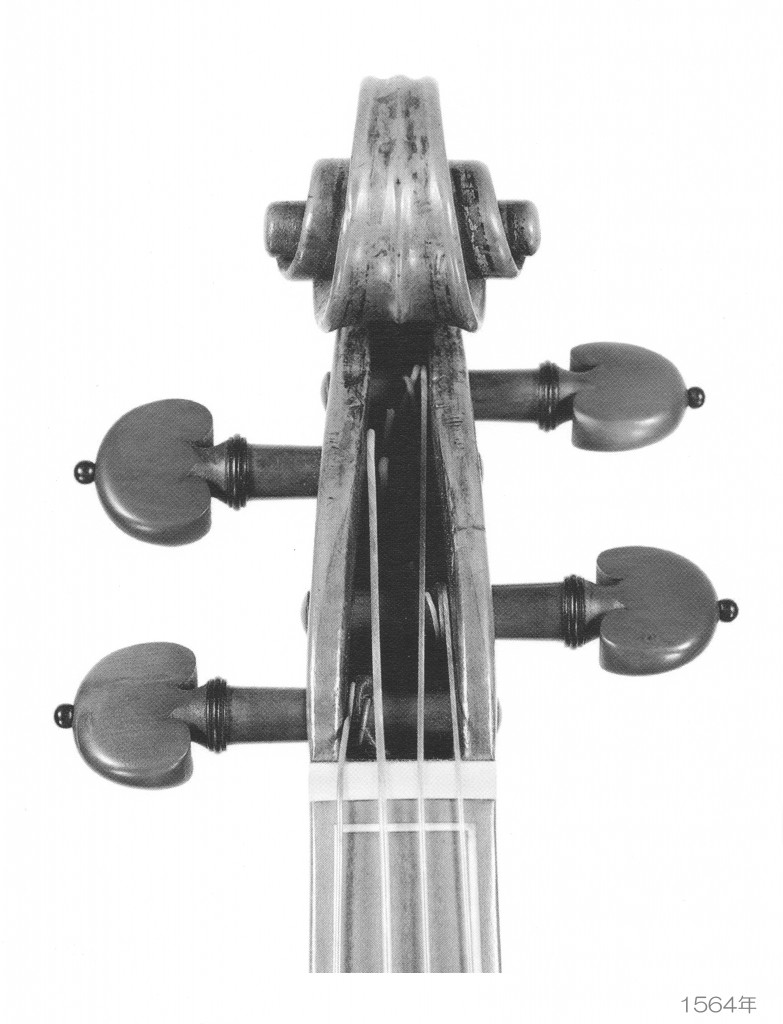

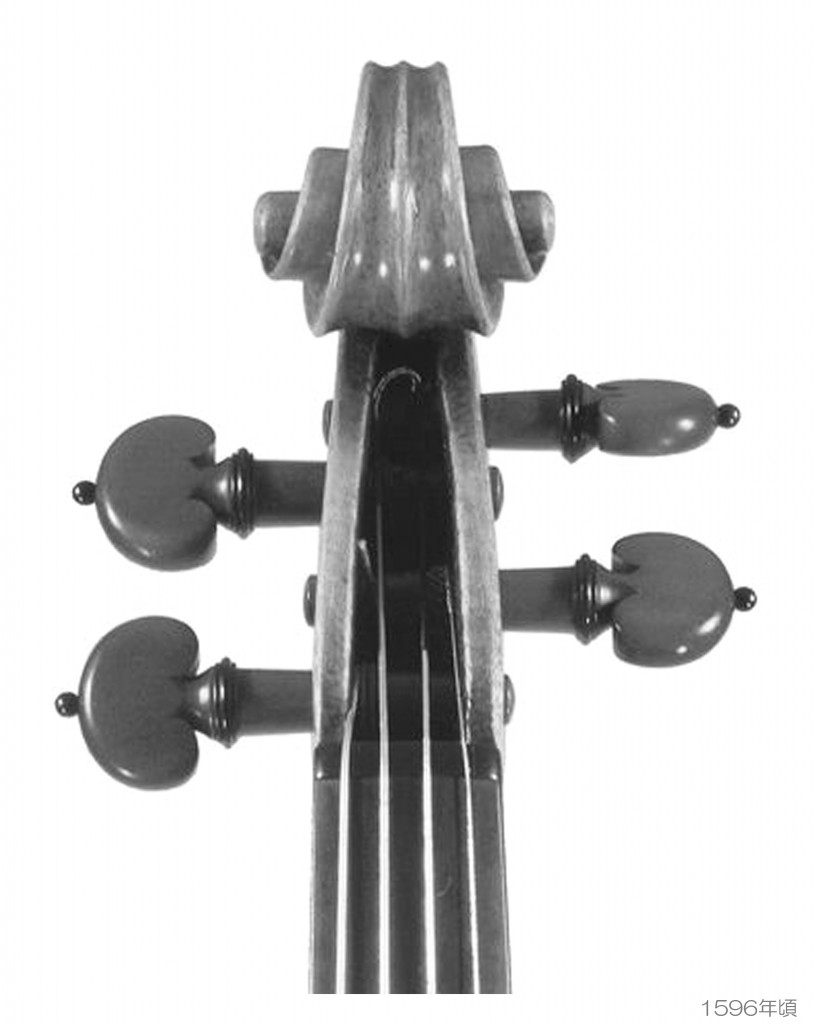

ところで、時間をさかのぼってみると、下写真の アンドレア・アマティ ( ca.1505-1577 ) が製作したペグボックス上端部のように、ヴァイオリンは その誕生時から ヘッド部にも”ねじり”が生じやすいように工夫はなされていたようです。

Andrea Amati ( 1505–1578 ) Violin, Cremona 1559年頃

Andrea Amati ( 1505–1578 ) Violin, Cremona 1559年頃

Stradivari’s first house 2012年

( ストラディヴァリは 新婚の1667年から1680年までこの家で暮らし、弦楽器などの製作に励みました。)

特に、ストラディヴァリにおいては 1678年ころからの活動に着目してください。

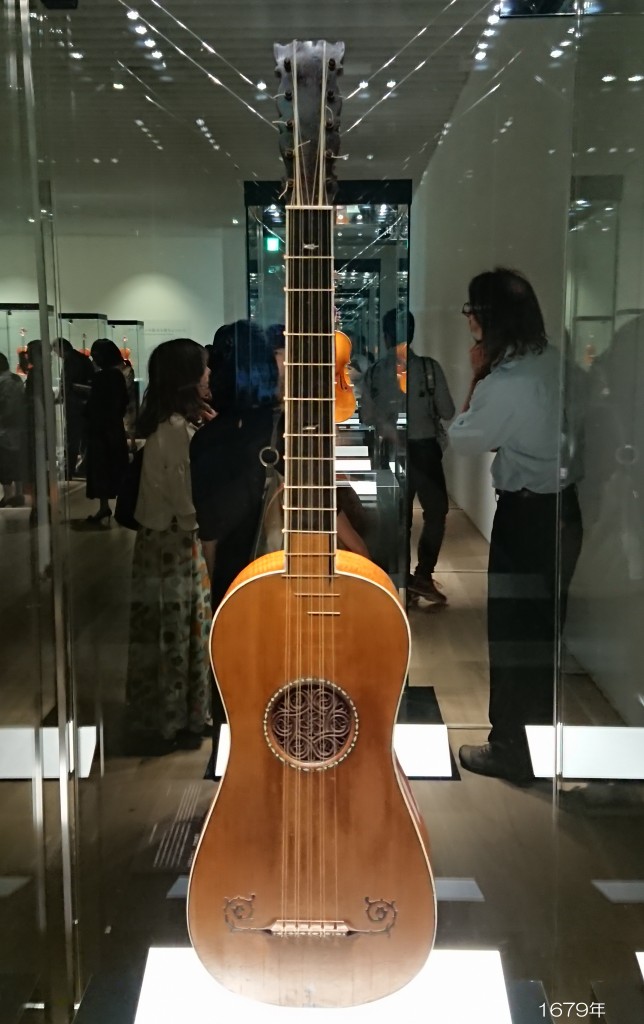

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Guitar, “Sabionari” 1679年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Guitar, “Sabionari” 1679年

ストラディヴァリは 1679年に、このギターを製作しました。また マンドリンも製作しており、サウスダコタ州立大学のアメリカ国立音楽博物館に展示されている 1680年製のものや、1706年製のマンドリンが知られています。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) “Arpetta” ( Harp )

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) “Arpetta” ( Harp )

Cremona 1681年

そして、ピアッツァ・サン・ドメニコ 2番地に工房を移転した翌年である 1681年には 現在、ナポリ音楽院に保存されている小型ハープ “アルペッタ ( Arpetta )” を製作しています。

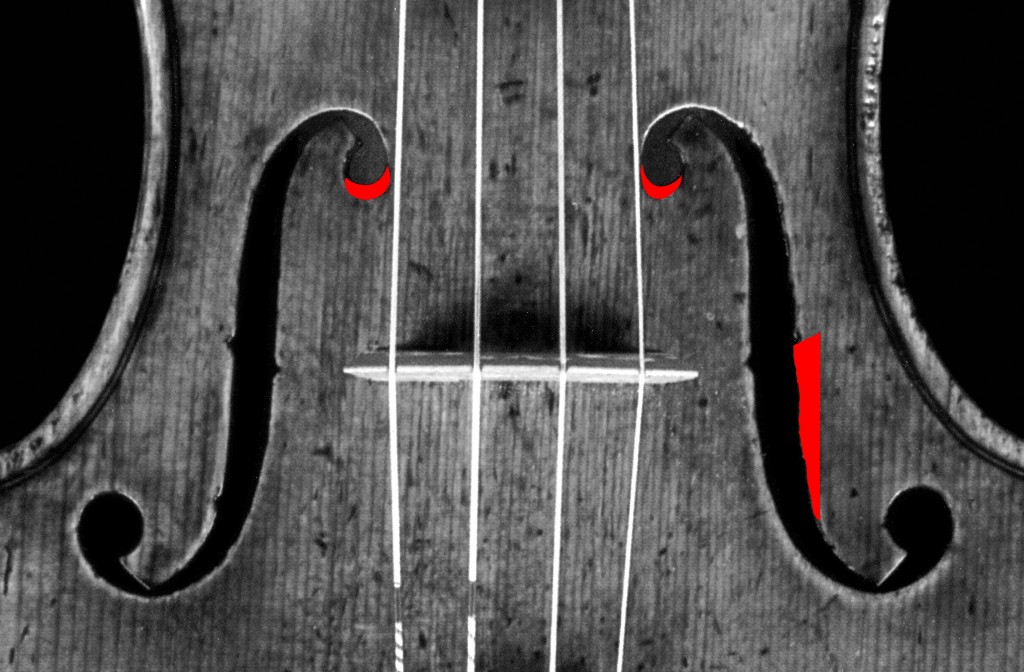

また ヴァイオリン製作においては、1679年に 非常に興味深い特徴をもつ “Parera”を製作しています。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Parera” 1679年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Parera” 1679年

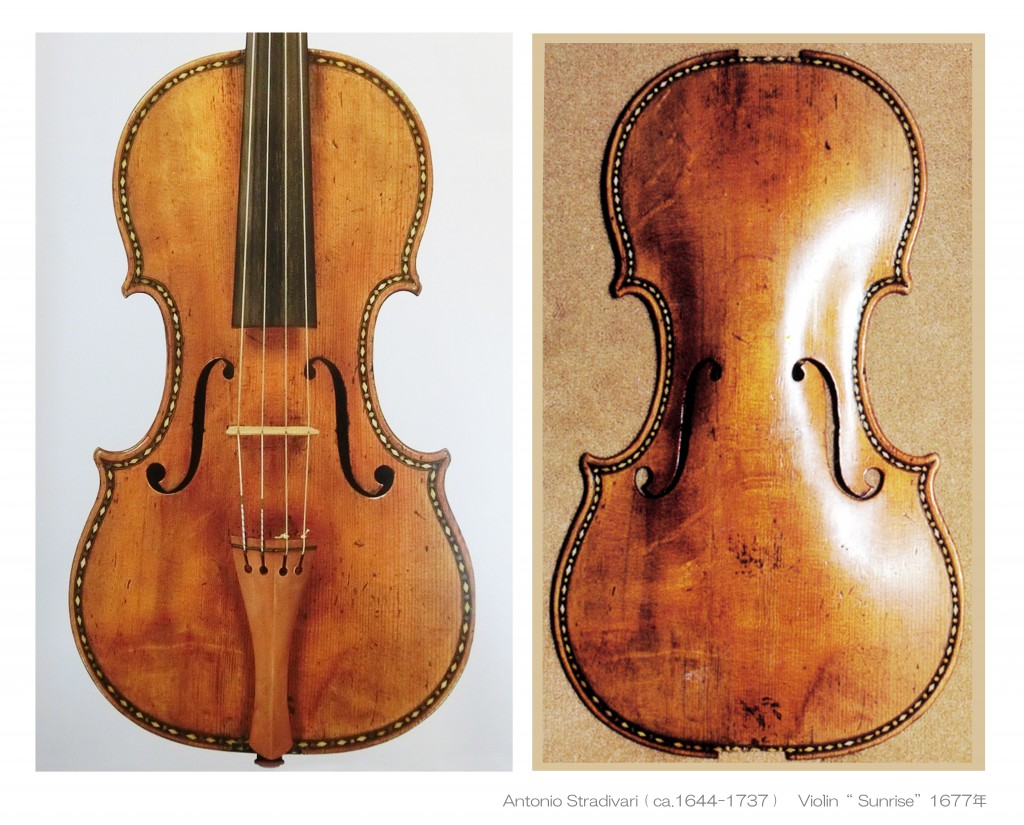

このヴァイオリンは 彼が1677年に製作した有名な"Sunrise"と同じように一枚板で作られているすばらしいヴァイオリンです。私にとってその F字孔は衝撃的でした。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Parera” 1679年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Parera” 1679年

特に重要なのは、 F字孔の上丸穴部に接ぎ木が施されていることです。それにしても、何という大胆さでしょう。なお 念のために申し上げれば、接ぎ木がしてある事例はほかにも見つけることはできますが、ストラディヴァリのそれは 個性的です。

Nicola Gagliano ( ca1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Ferdinando Gagliano ( 1706-1784 ) Violin, Napoli 1761年

Ferdinando Gagliano ( 1706-1784 ) Violin, Napoli 1761年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, Cremona 1681年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, Cremona 1681年

ストラディヴァリはアマティ工房で学んだことを土台にして、積極的な改善を試み続け、そのまま 1690年頃~1699年頃までの 8年以上を費やしたロング・パターンの時代に突き進んでいきます。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Auer” 1699年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Auer” 1699年

Andrea Amati ( 1505–1578 ) Violin, Cremona 1559年頃

Andrea Amati ( 1505–1578 ) Violin, Cremona 1559年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, “Charles IX” 1564年

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, “Charles IX” 1564年

Antonio ( ca.1537–1607 ) & Girolamo I ( ca.1550–1630 ) Amati Violin, Cremona 1596年頃

Antonio ( ca.1537–1607 ) & Girolamo I ( ca.1550–1630 ) Amati Violin, Cremona 1596年頃

Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Violin, Cremona 1670年

Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Violin, Cremona 1670年

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Violin, Cremona 1671年

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Violin, Cremona 1671年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Sunrise” Cremona 1677年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Sunrise” Cremona 1677年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Parera” 1679年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1680 – 1685年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1680 – 1685年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Nachez” 1686年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Nachez” 1686年

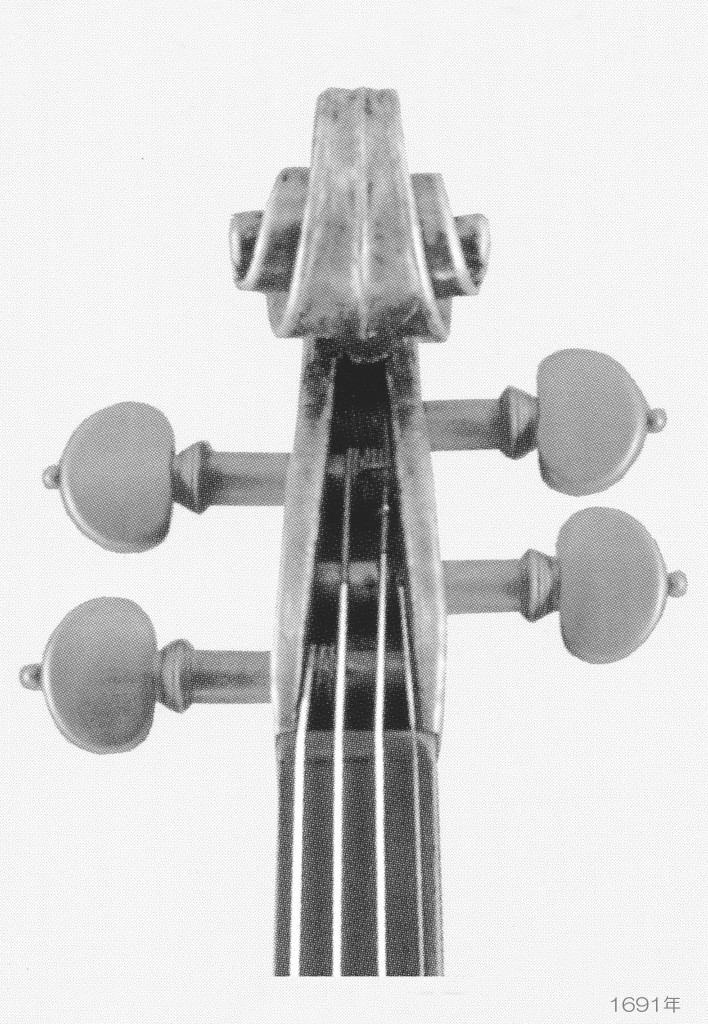

Girolamo Amati II ( 1649-1740 ) Violin, Cremona 1691年

Girolamo Amati II ( 1649-1740 ) Violin, Cremona 1691年

Giovanni Grancino ( 1673-ca.1726 ) Violin, Milan 1700年頃

Giovanni Grancino ( 1673-ca.1726 ) Violin, Milan 1700年頃

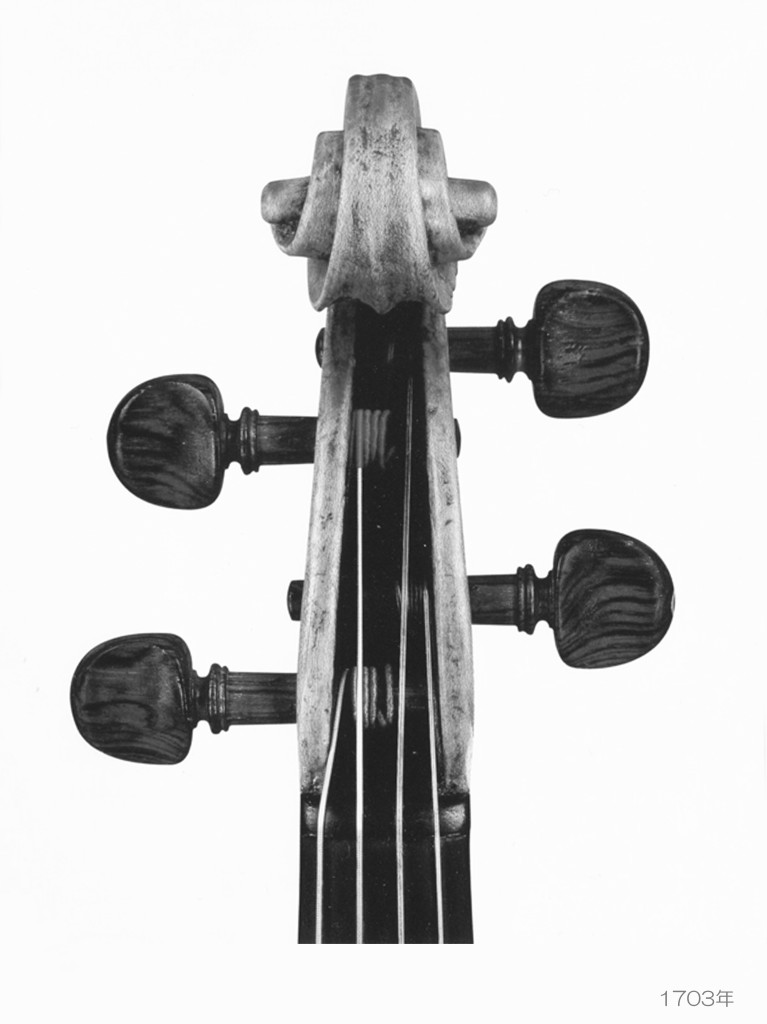

Carlo Giuseppe Testore ( ca.1665- Milan1687- 1716 ) Violin, 1703年

Carlo Giuseppe Testore ( ca.1665- Milan1687- 1716 ) Violin, 1703年

Alessandro Gagliano (1640–1730 ) Violin, 1704年

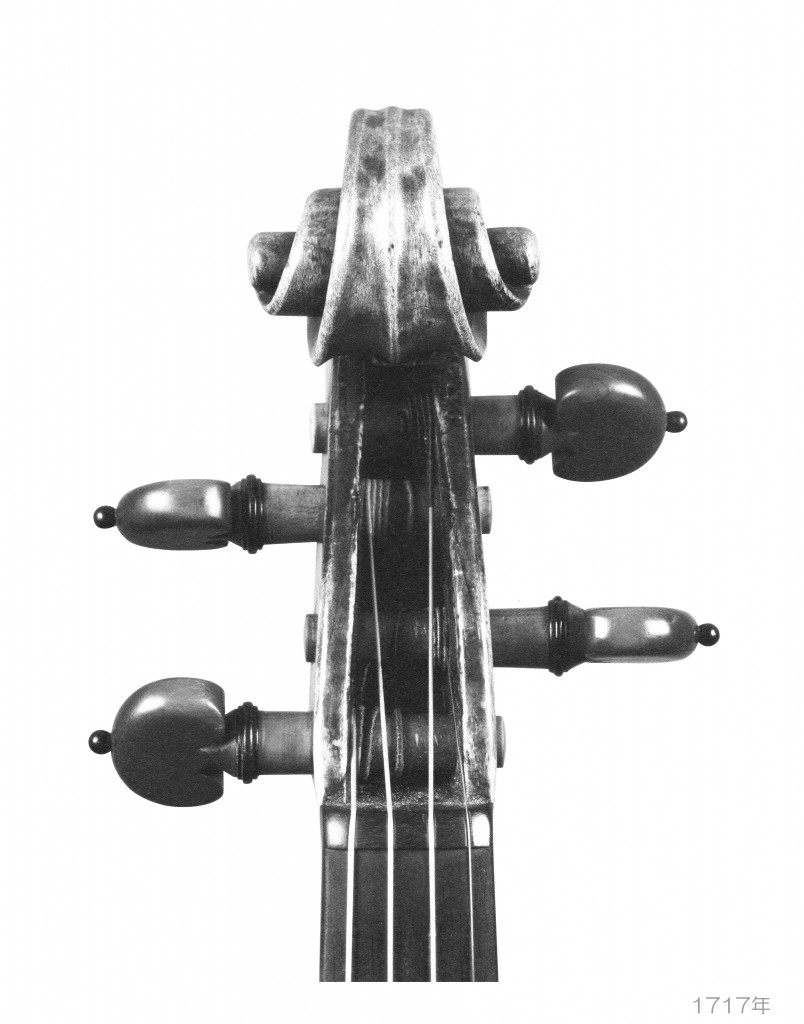

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Park” 1717年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Park” 1717年

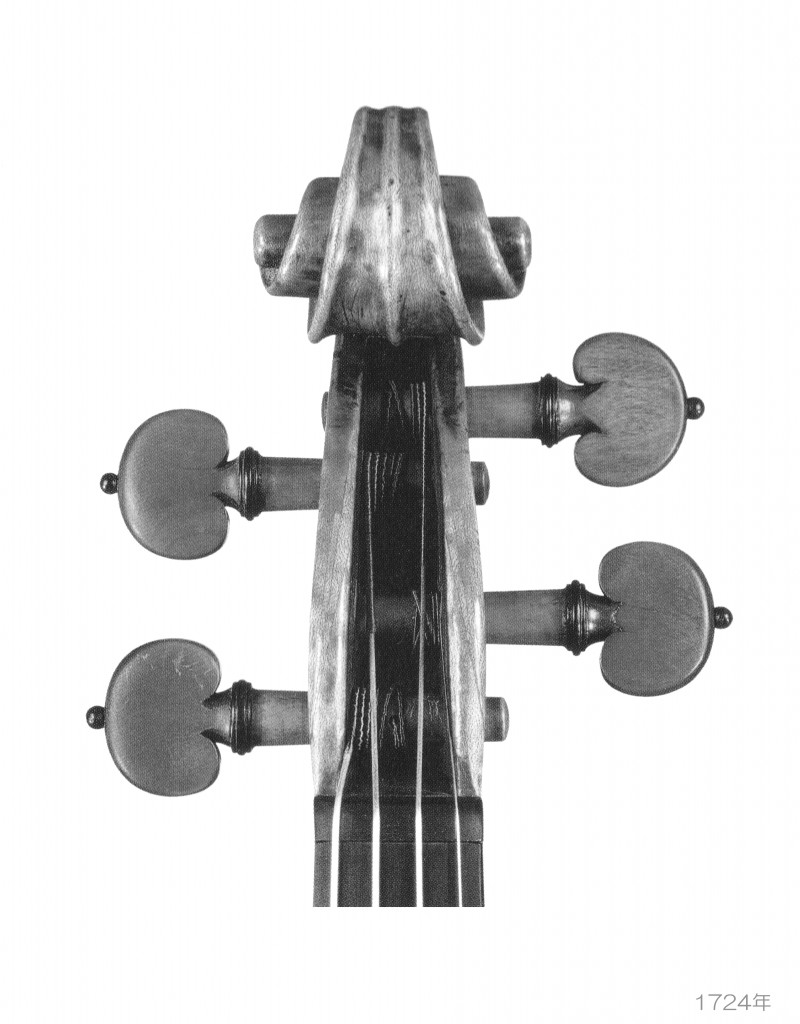

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, Cremona 1724年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, Cremona 1724年

Domenico Montagnana ( 1686-1750 ) Violin, Venezia 1727年

Domenico Montagnana ( 1686-1750 ) Violin, Venezia 1727年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Posselt – Philipp” 1732年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Posselt – Philipp” 1732年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Rode – Le Nestor” 1733年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Rode – Le Nestor” 1733年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

William Forster Ⅰ ca.1740 ( ca.1713 Brampton England – 1801 ) Violin

William Forster Ⅰ ca.1740 ( ca.1713 Brampton England – 1801 ) Violin

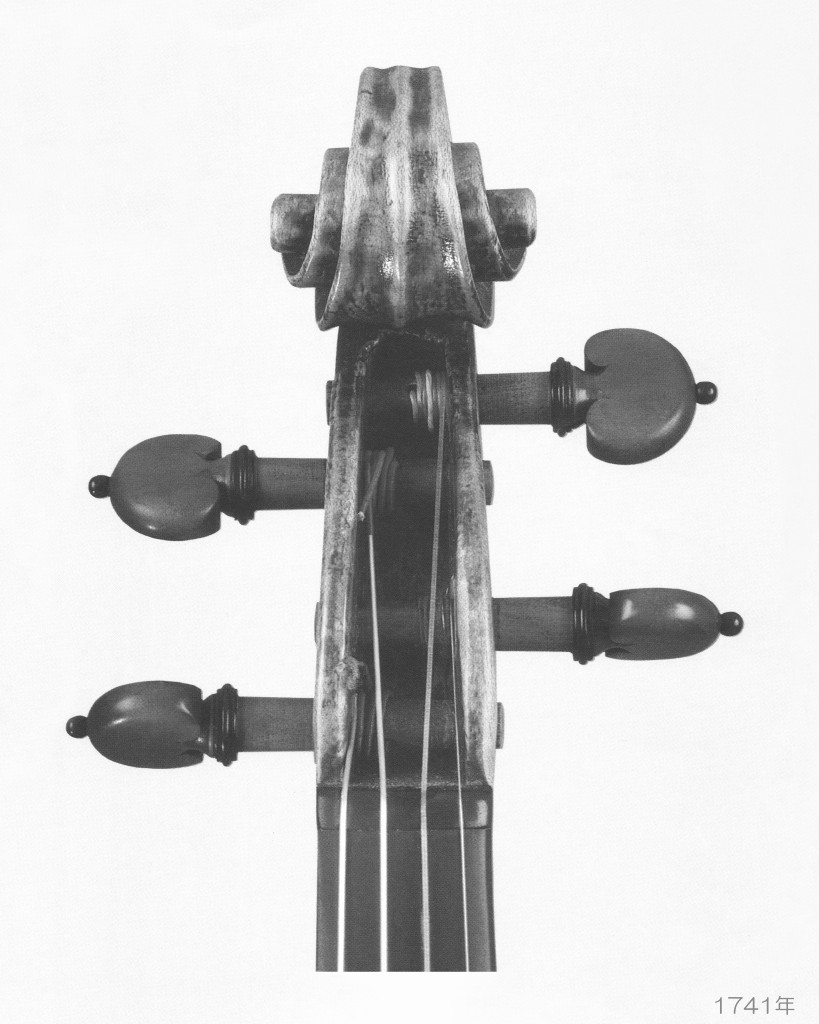

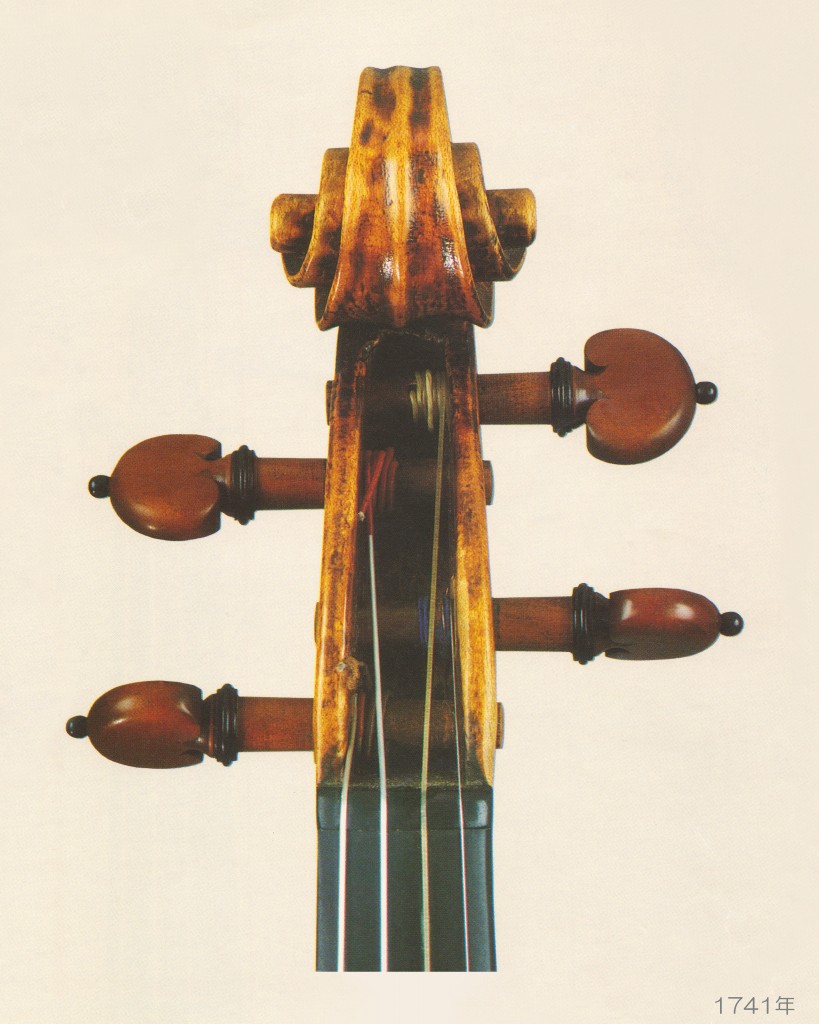

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Kochanski” 1741年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Kochanski” 1741年

ストラディヴァリ ( ca.1644-1737 )の活動のなかで 1678年から1699年にかけての期間は、高齢のニコロ・アマティ ( 1596–1684 )の影響は相対的に低下し、実質的に兄弟子アンドレア・ガルネリ ( 1626-1698 ) と共に生きた期間だったのではないかと私は考えています。

そして、アンドレア・ガルネリが音響的要素を最優先で弦楽器を製作し続けたとすると、彼が亡くなった年に生まれた孫の ヨーゼフ・ガルネリ ( “Guarneri del Gesù” 1698-1744 ) が 試みたことが理解しやすくなります。

“Guarneri del Gesù” ( 1698-1744 ) Violin, “Kochanski” Cremona 1741年

“Guarneri del Gesù” ( 1698-1744 ) Violin, “Kochanski” Cremona 1741年

ヨーゼフ・ガルネリ ( “Guarneri del Gesù” 1698-1744 ) が製作したヴァイオリンの最高傑作のひとつである 1741年製 “Kochanski” でペグボックス上端をみると、祖父の執念が そこに結実しているようです。