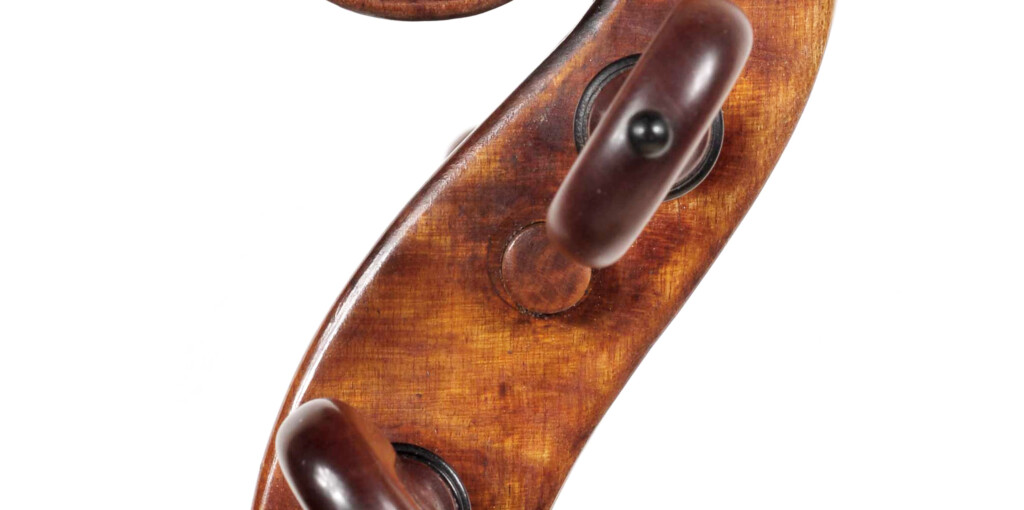

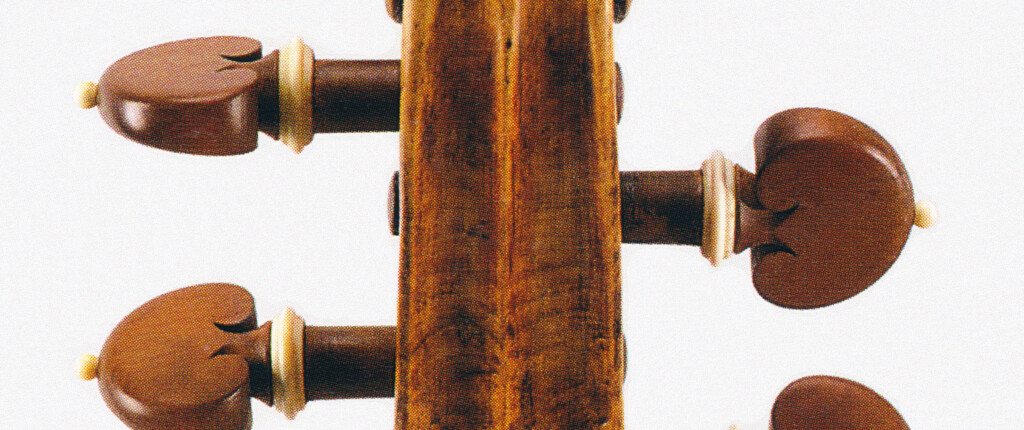

3. 渦部( Volute )の摩耗加工について

“ねじり”を誘導する機能設定のなかで、私が “三日月型切除( クレセント・カット )”と表現している、スクロールを人間の頭部に例えれば左後頭部をすり減ったように削る加工は分かりやすいと思います。

これは オールド・ヴァイオリンなどで容易く見つけられますが、私は これを 製作時の最終段階で試奏しながらなされたと考えています。

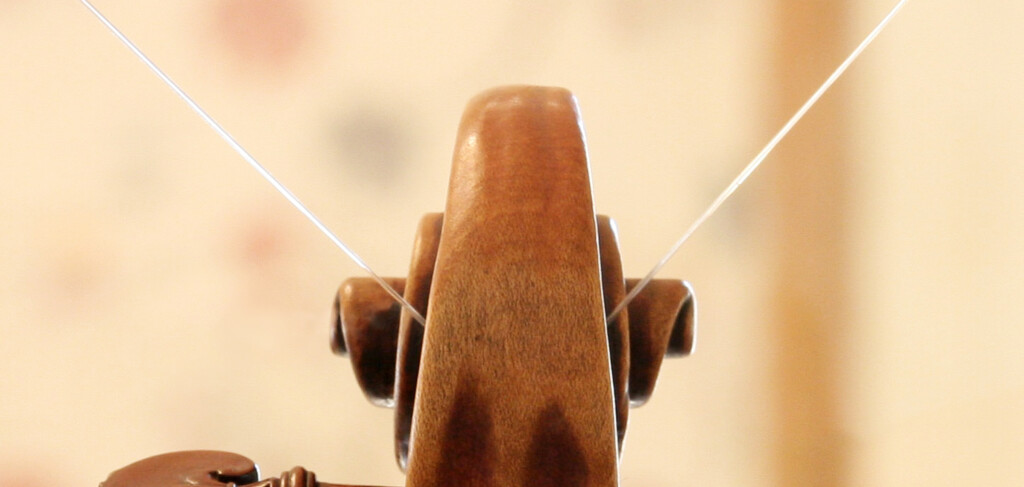

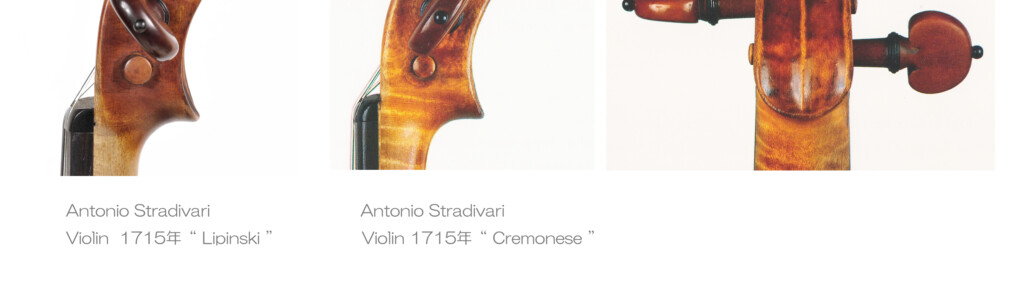

Antonio Stradivari( ca.1644-1737 ) Violin, “Lipinski” / “Tartini ( 1692-1770 )” Cremona, 1715年

Antonio Stradivari( ca.1644-1737 ) Violin, “Lipinski” / “Tartini ( 1692-1770 )” Cremona, 1715年

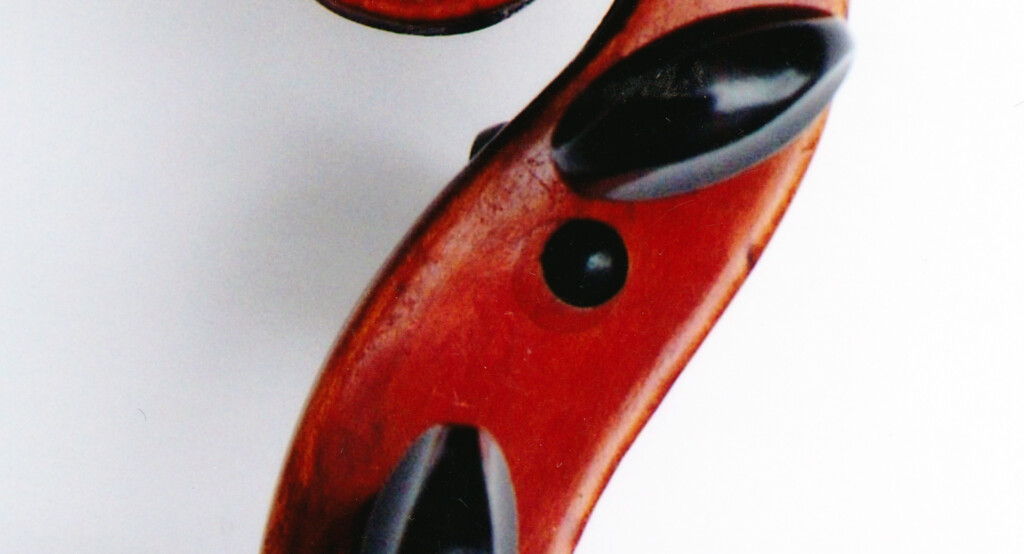

“Guarneri del Gesù” ( 1698-1744 ) Violin, “Baltic” Cremona 1731年頃

“Guarneri del Gesù” ( 1698-1744 ) Violin, “Baltic” Cremona 1731年頃

“Guarneri del Gesù” ( 1698-1744 ) Violin, “Baltic” Cremona 1731年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

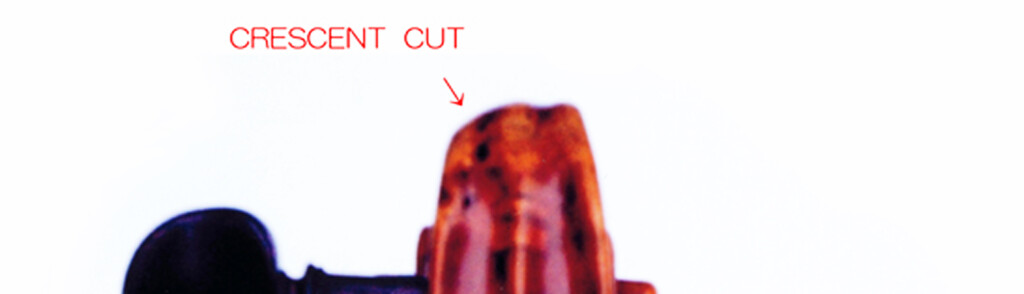

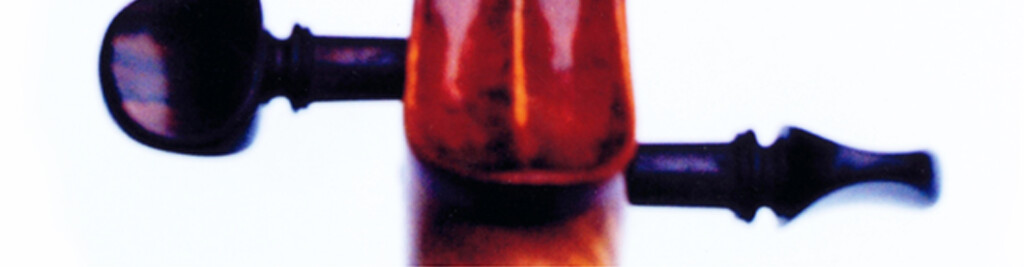

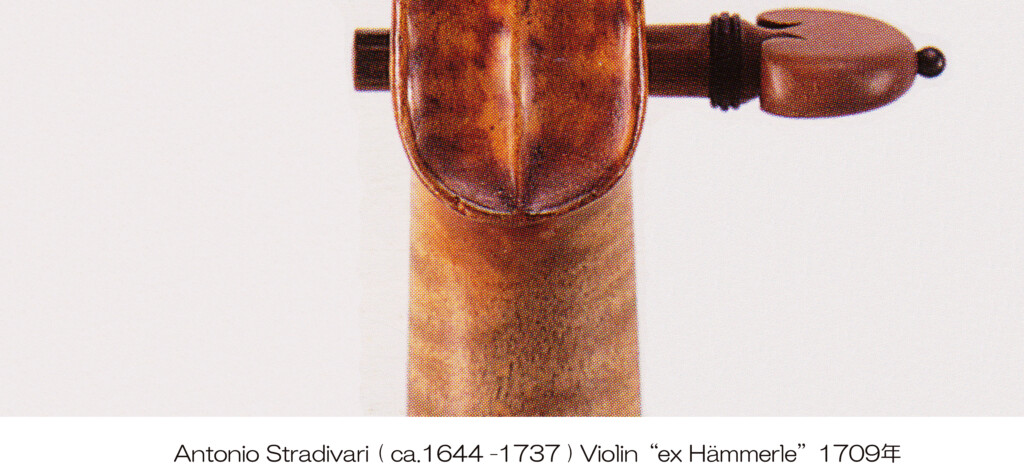

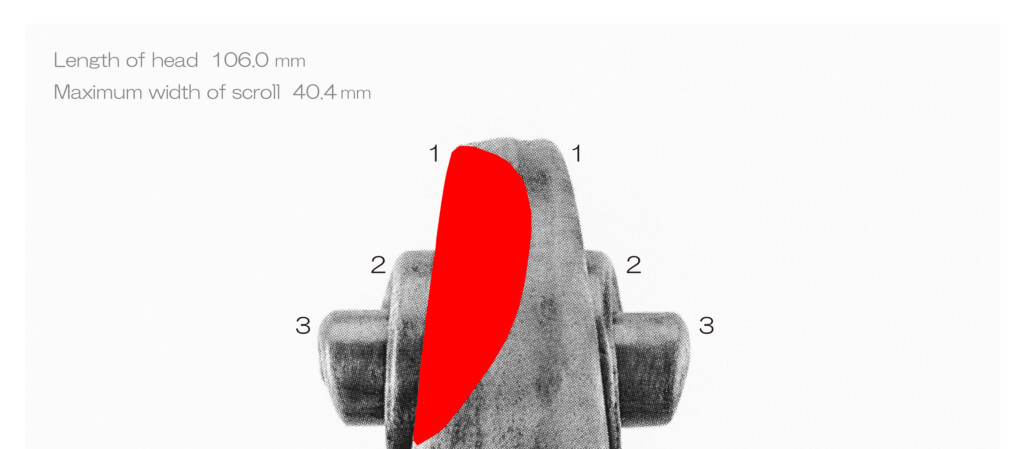

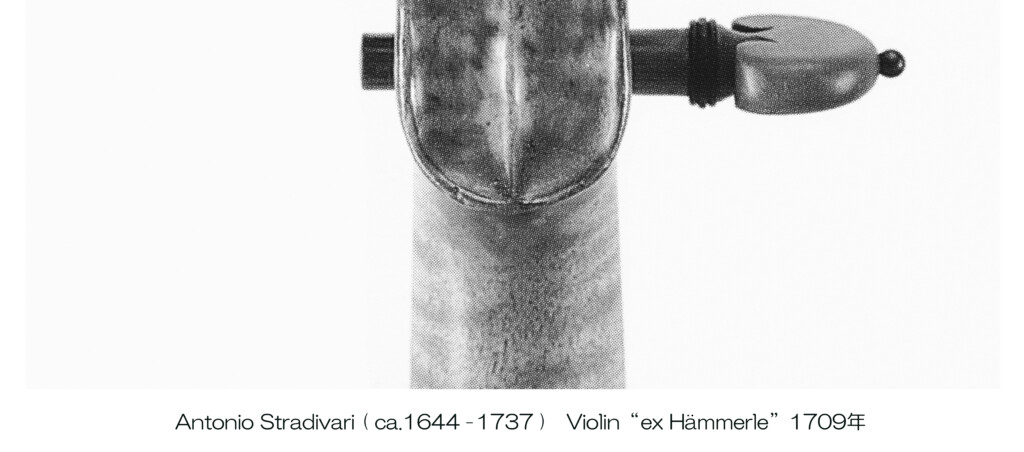

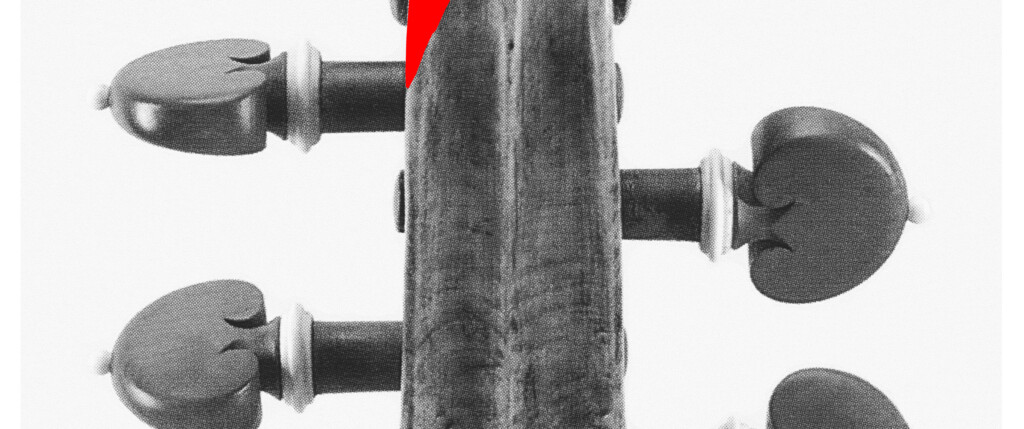

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “ex Hämmerle” 1709年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “ex Hämmerle” 1709年

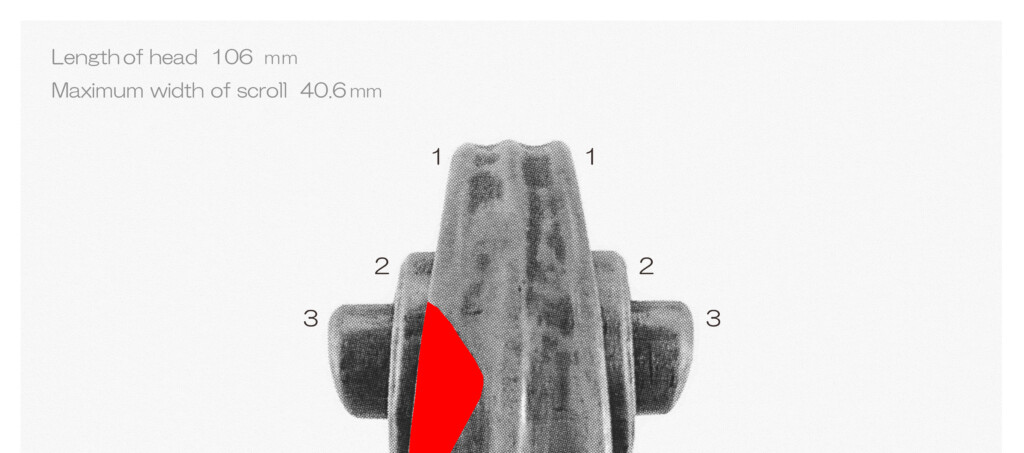

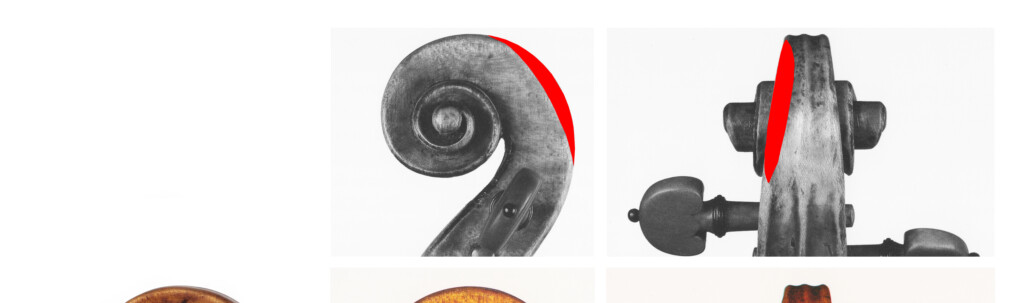

その判断ですが、例えば ストラディバリウス “ex Hammerle” 1709年 ”の スクロールは 渦部( Volute ) 一段目のエッジ( First turn / Chamfer )1が “激しく摩耗”しています。ところが 2、3と番号をふった 二、三段目のエッジ( Second turn / Final turn / Comma / Eye )は 最初の面取りそのままです。

この不自然さが “クレセント・カット”を人為的な加工であると推測する状況証拠です。

なお、赤色部にあった”クレセント・カット”は、近代以降の修復者によって埋められています。ですから、製作時は もっと削ってあったと考えられます。

もし・・ チューニングでスクロールに触れたことが “激しい摩耗”の原因だとしたら、 一段目のエッジ以外が無傷である この景色はあり得ません。

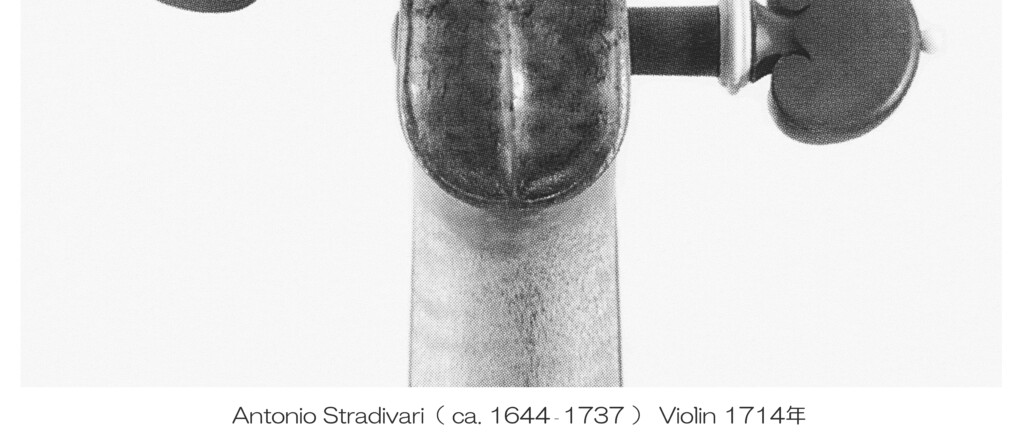

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, Cremona 1714年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, Cremona 1714年

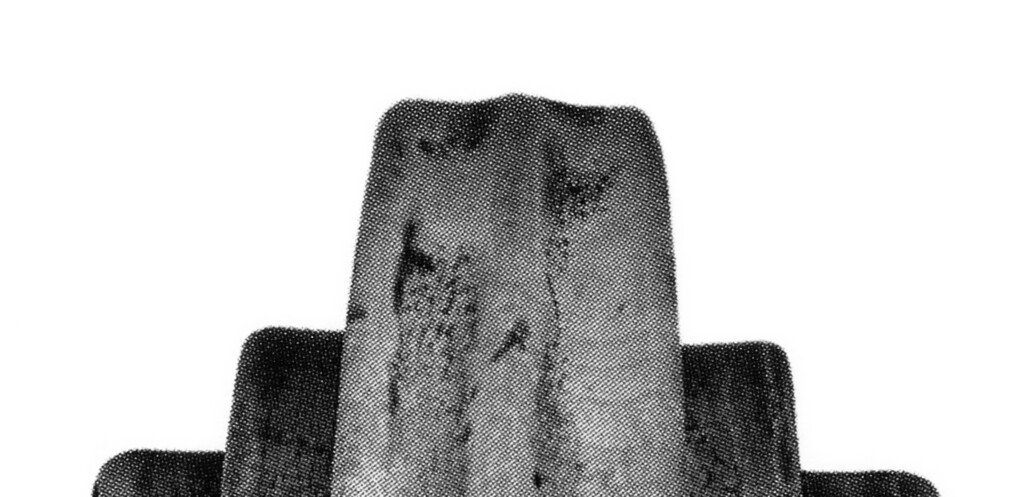

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

そして、名器の中に僅かな数だけ見ることが出来ますが、ヘッド部全体に”摩耗したかのような加工”をすると このような景色となります。

よく見ると分かるように、このヴァイオリンも “クレセント・カット”が 少し埋められていますが、それ以外は ほぼ製作時の状態が残されているようです。

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

現在でも、二段目のエッジ( Chamfer of Second turn )に設定された”段差”が 健在なのが すばらしいと 私は思います。

下のチェロ・ヘッドのように同じ位置が三角形に埋めてあると、後の人には そこに何があったか・・ 分からなくなってしまいますので。

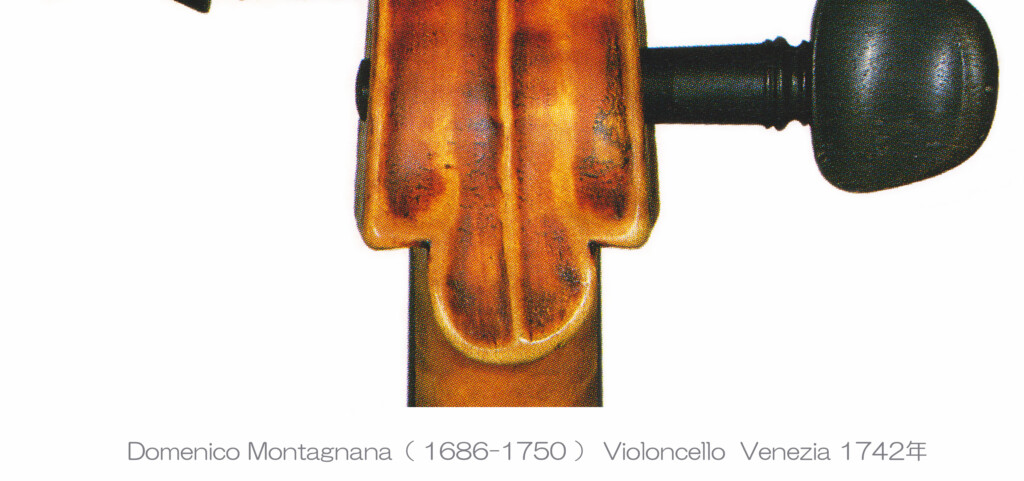

さて、その点よりも さらに重要なことですが・・ ヴァイオリン属の中でも、ヴァイオリン、ビオラは 演奏者がスクロールに触れることがある訳ですが、チェロのスクロールには人が触れることは殆どありません。

ところが、この 1742年製 “Montagnana cello” のようにオールド・チェロの中には 前出のストラディバリウスのヴァイオリン・スクロールと同じように、二、三段目はそのままで”一段目を激しく摩耗させた” ものが存在します。

さすがに、このレベルの加工が成されたものは 非常に少ないのですが、実際的に”非常識”となる設定をもって 音響的な”最上の結果”が追求されていることは 本当にすばらしいと思います。

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

これが、”パティーナ( Patina ) 加工”です。オールド弦楽器では このように、非対称バランスで材木から彫り出し成型したあと、”対”をなしている片方のエッジを滑らかにして剛性を下げ 対をなす他方との剛性差を調整し、それにより”ねじり”機能を整える技術が多用されています。

しかし 時が経ち、この加工技術は忘れられ、それを摩耗と思い込んだ人の手で 修復されたものが出現する時代となりました。

恐らく最も有名なヴァイオリンは、クレモナ市に展示されている 1715年製とされる ストラディヴァリウスの “Cremonese” でしょう。

このヴァイオリンを過去に遡って検証すると、1972年にニューヨークで出版された “Violin Iconography of Antonio Stradivari” の 453ページに 現状のように “クレセント・カット”が埋められた写真が掲載されていますので、それ以前になされた仕事のようです。