4. ヘッド部とネック部、響胴の連携設定

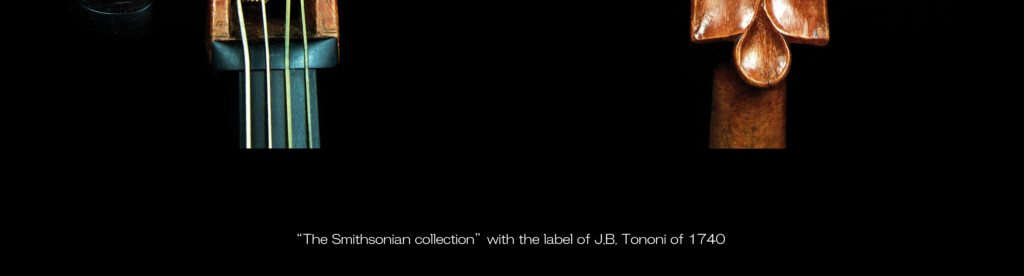

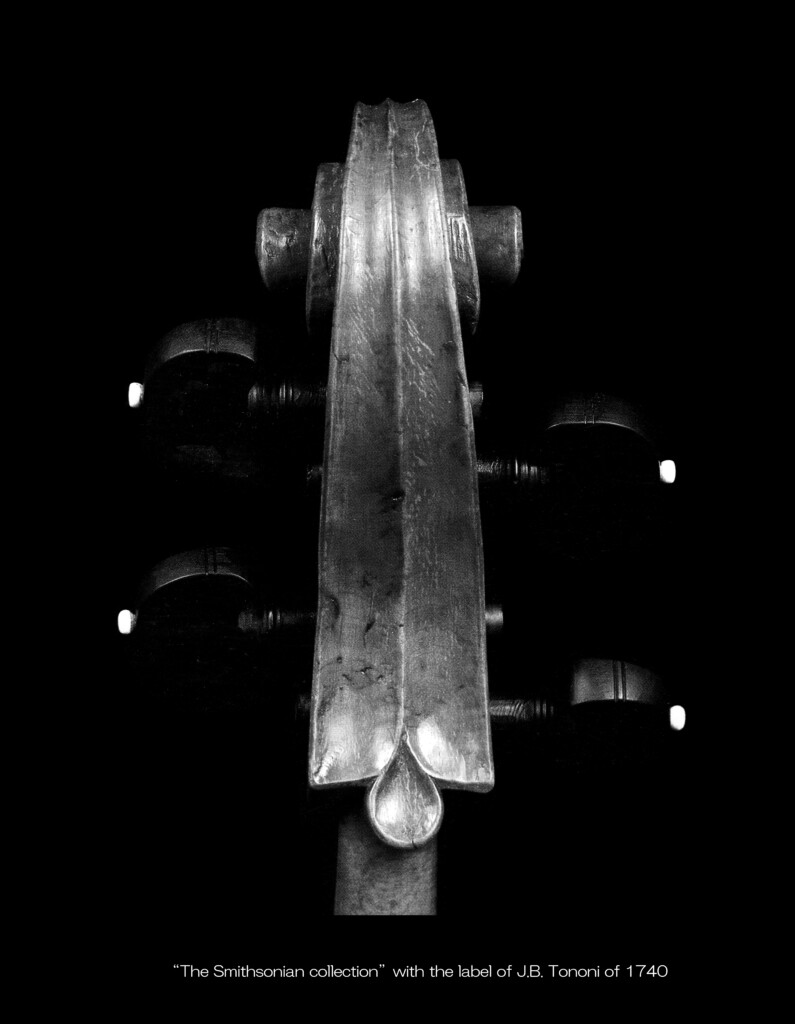

私は 弦楽器の”ねじり設定”の連携について考えるとき “The Smithsonian collection”のチェロを 必ず頭に思い浮かべます。

私は 弦楽器の”ねじり設定”の連携について考えるとき “The Smithsonian collection”のチェロを 必ず頭に思い浮かべます。

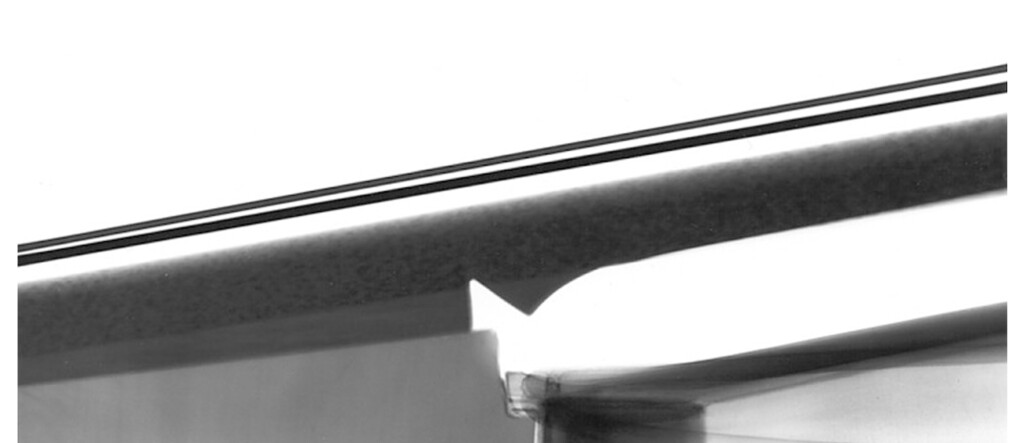

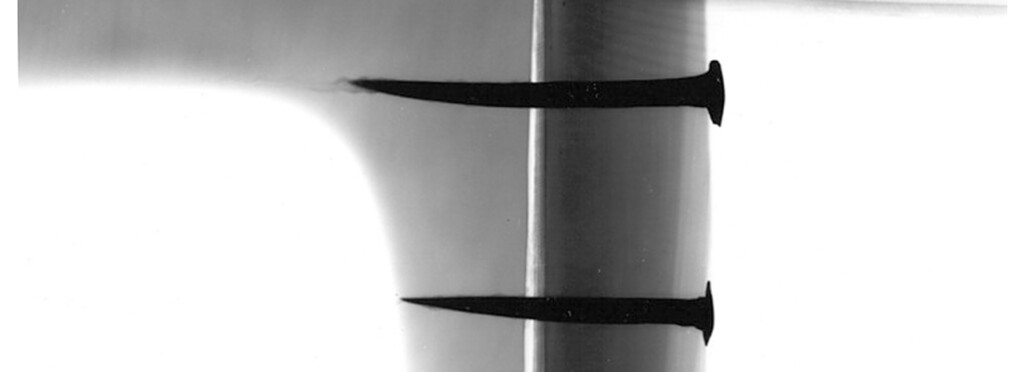

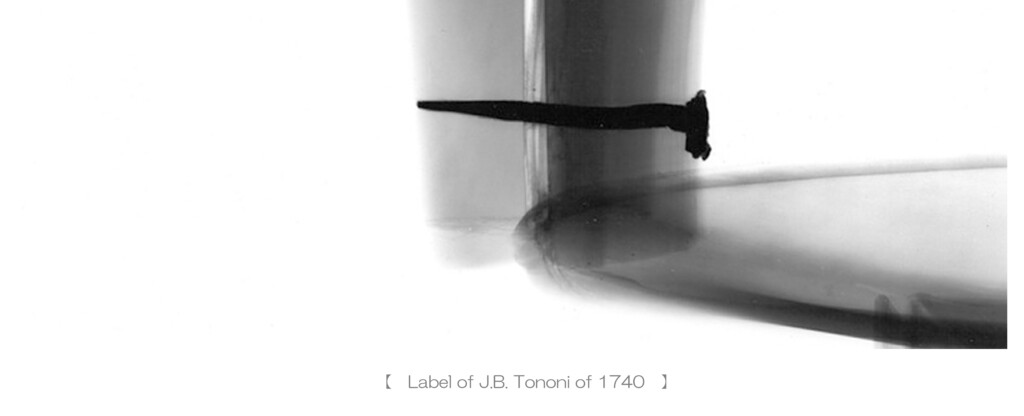

ブロック側からネックに打ち込まれた鍛造鉄クギのおかげで、 ヘッド部とネック、響胴の関係が 製作時のオリジナル状態で保たれている重要な楽器です。

ブロック側からネックに打ち込まれた鍛造鉄クギのおかげで、 ヘッド部とネック、響胴の関係が 製作時のオリジナル状態で保たれている重要な楽器です。

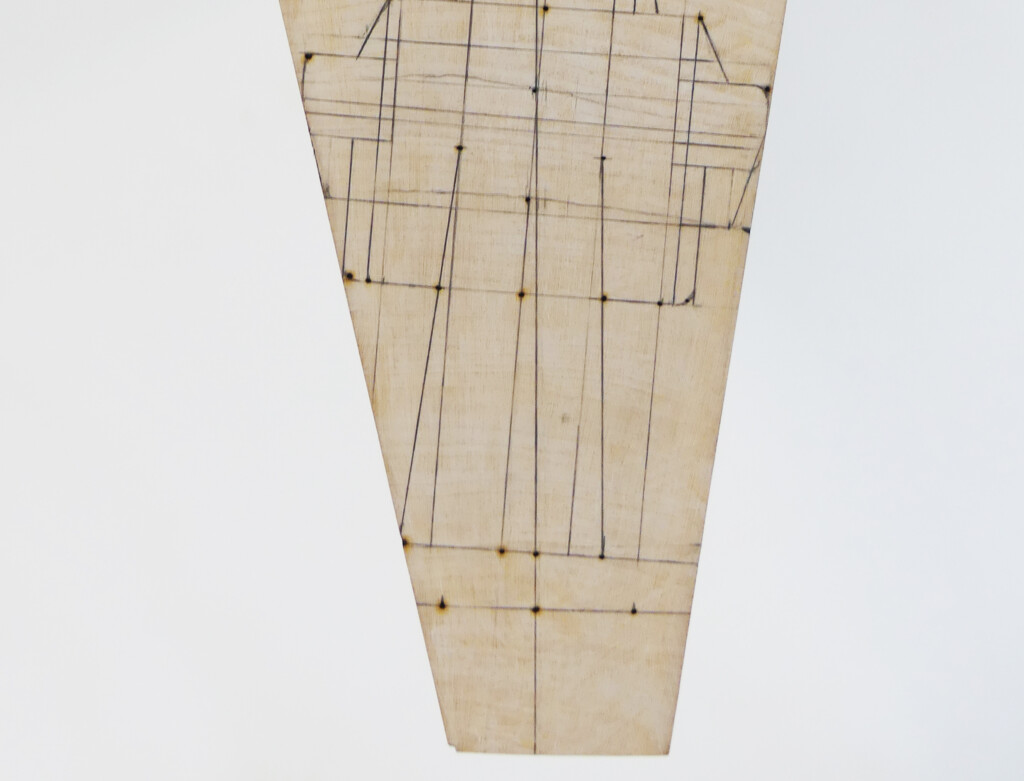

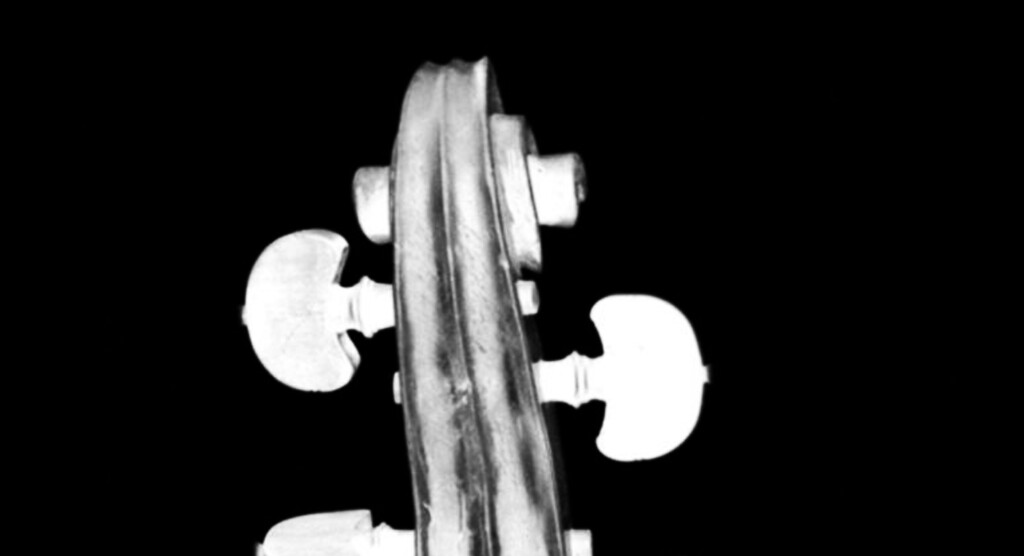

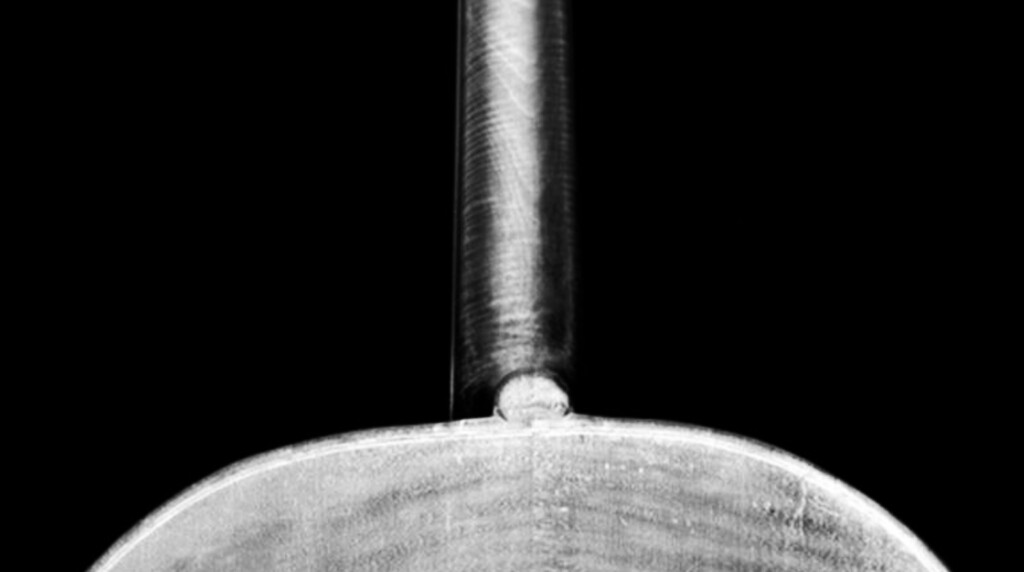

ご覧のように、ヘッドのみならず ネック部も含めた全体で 回転運動の運動量を増やし、”ねじり”を少しでも長く温存させたいという意図に満ちていると思います。

“The Smithsonian collection” with the label of JB Tononi of 1740.

後ろから人を眺めたとして例えると、頭は右側を向き 響胴は左側を向いています。私が知る限り このバランスは”ねじり”設定の極限事例です。

“The Smithsonian collection” with the label of JB Tononi of 1740.

“The Smithsonian collection” with the label of JB Tononi of 1740.

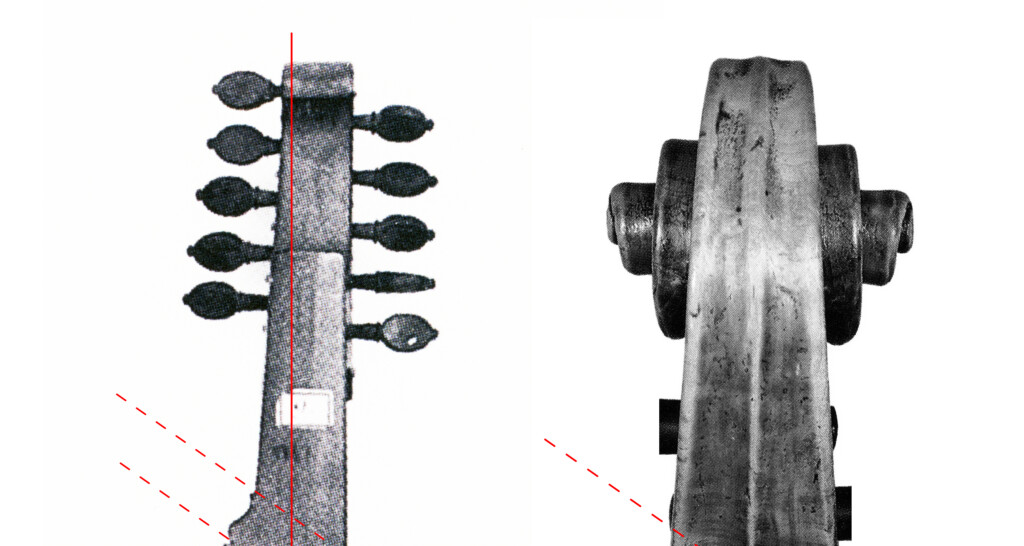

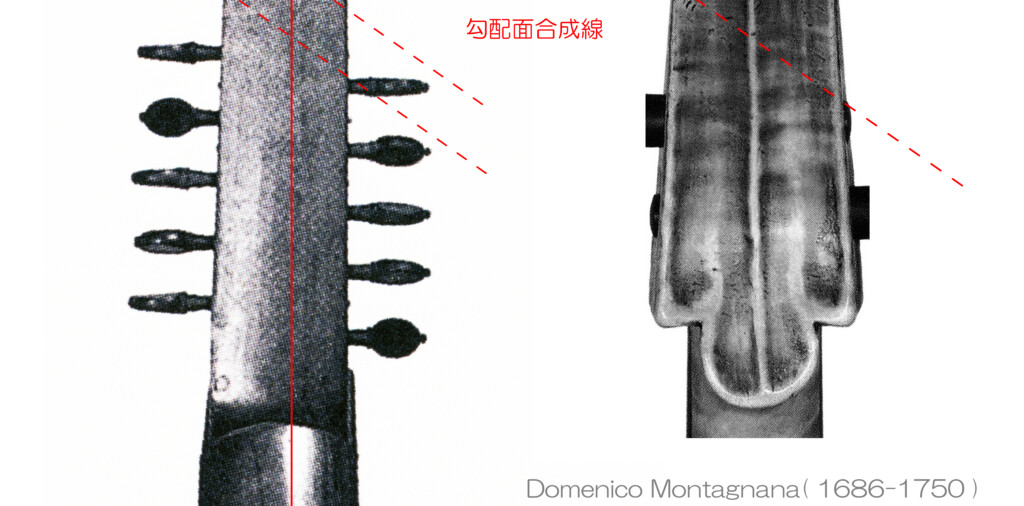

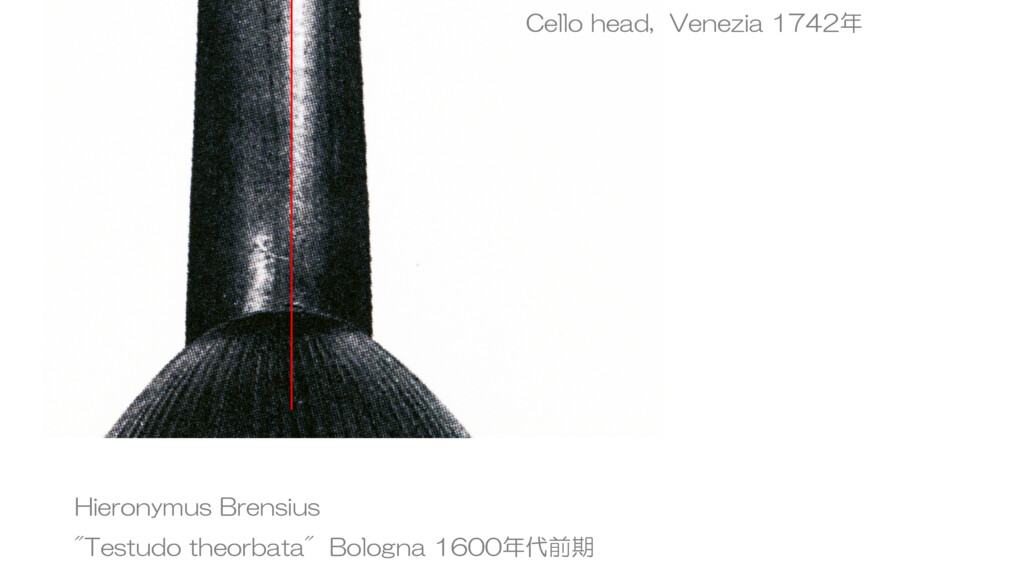

より具体的に言えば、A. 渦部( Volute )とペグボックス部の B. 上ペグ組( D,G線ペグ )、C. 下ペグ組( A,C線ペグ )、そしてD. ネック上部とE. ネック下部の設定で 任意の角度で交差させた中心軸が生みだす “ねじり”が連携するように工夫されているのが視認出来ます。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1662年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1662年頃

An Italian Cello ( LOB. 694mm ), 1800年頃

Giovanni Battista Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

Giovanni Battista Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

Matteo Goffriller (1659–1742) Cello, “Carlo Bergonzi” Venice 1700年頃

Matteo Goffriller (1659–1742) Cello, “Carlo Bergonzi” Venice 1700年頃

“Gioffredo Cappa” Chiaffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

“Gioffredo Cappa” Chiaffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

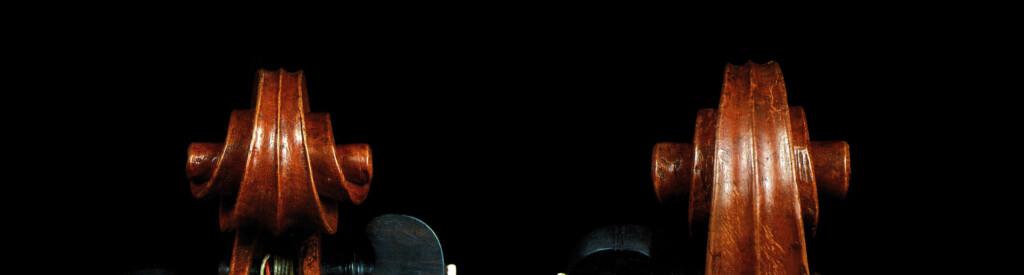

このような視点を持つと、オールド弦楽器のヘッド部の”ねじり”設定が 読み解けるようになります。

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian cello head, 1700年頃

Old Italian cello head, 1700年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 )Cello head, Milan 1770年頃

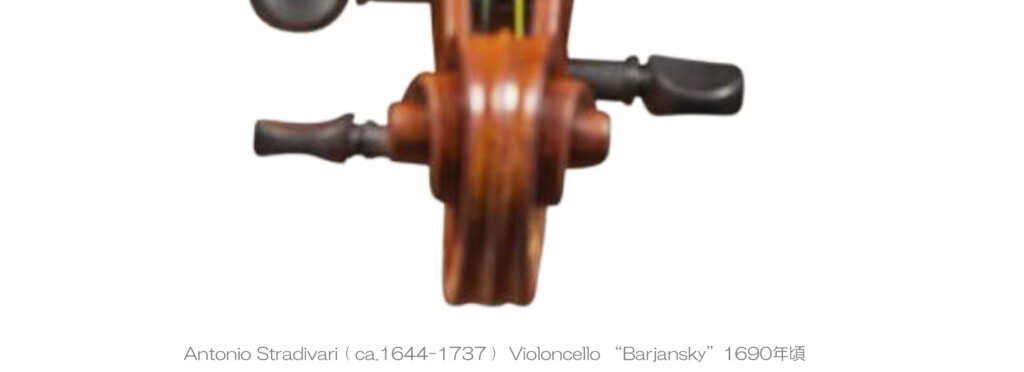

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violoncello “Barjansky”, 1690年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violoncello “Barjansky”, 1690年頃

Cello made in 2025.

Cello made in 2025.

This is the shaft assembly of the head section.