5. 渦部( Volute ) とペグボックス部の”境界線”について

■ 両者の重量比較

弦楽器の”ねじり設定”をみると 動的平衡状態をつくるために、対をなす部位の重さの関係は 自然数( 正の整数ですが、おそらく”0″も含むとした可能性があります。)の比率で設計されていたようです。

それを具体的に検証してみます。

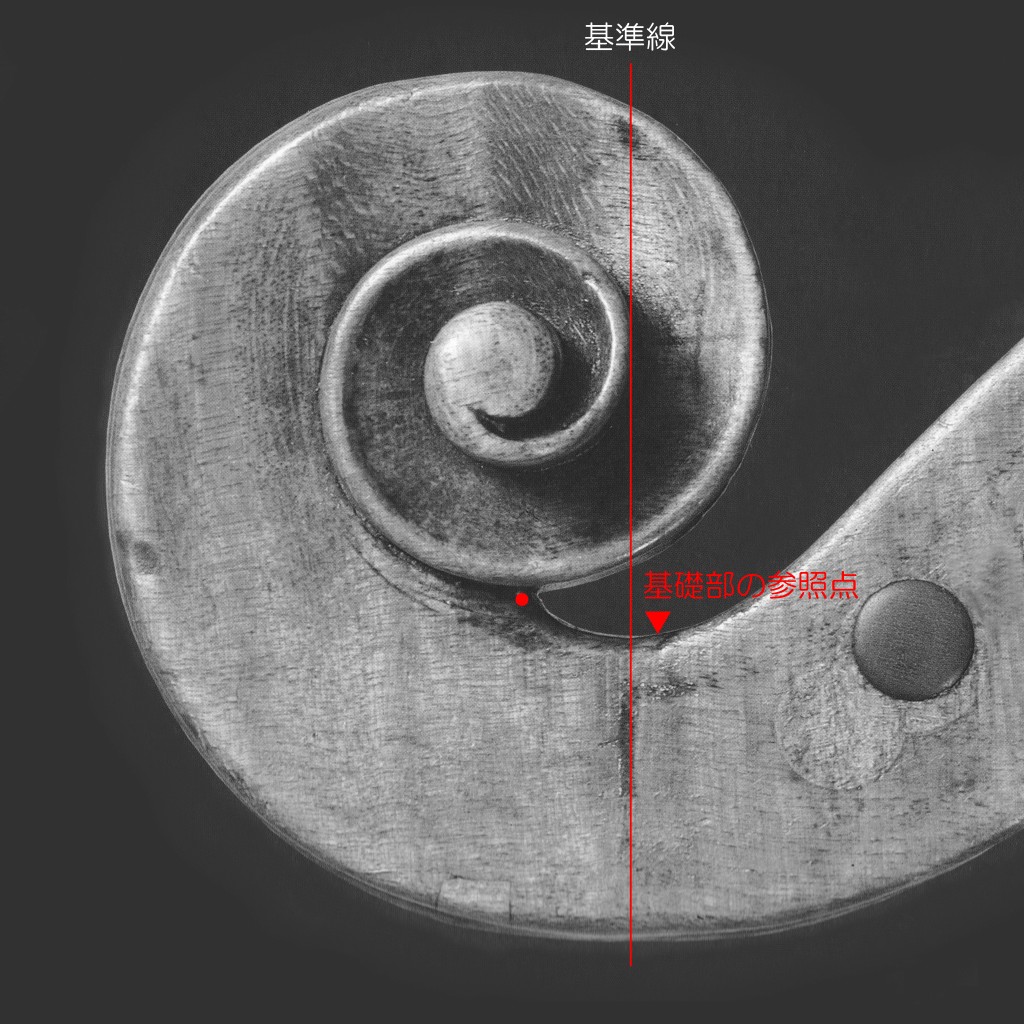

私が調べた限りですが、オールド弦楽器には 渦部( Volute )とペグボックス部の接続位置に“境界線”があり、ボリュート部は この境界線を”基礎部”として立ち上がっているとの見立てができます。

このときに、ボリュート部の上段( Second turnまたは Final turn )は、一段目( First turn )の”基礎部”真上に 外接円のように置かれていることになります。

そこで、その境界線に関することを “基準線”という表現で まとめてみました。

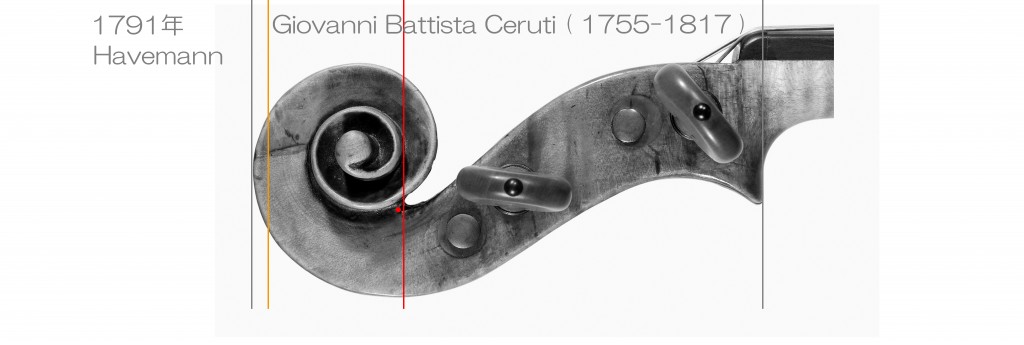

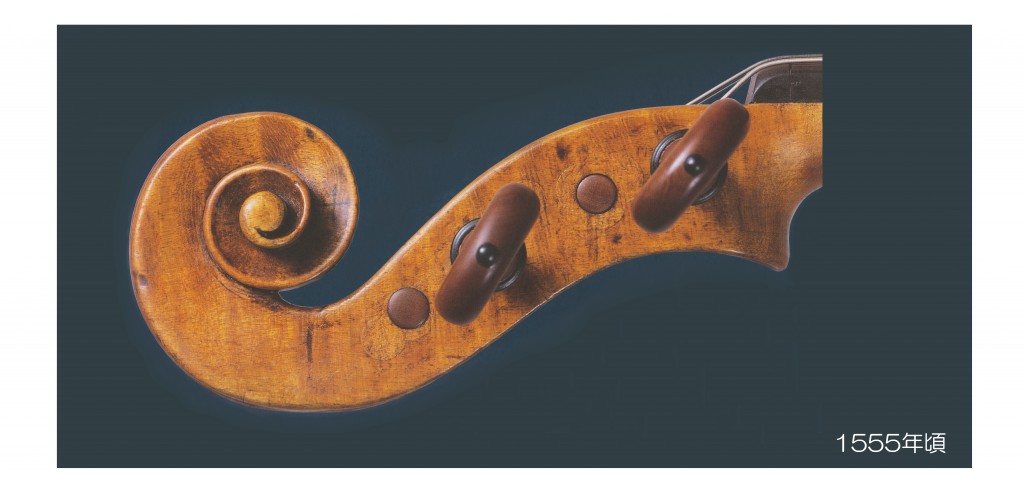

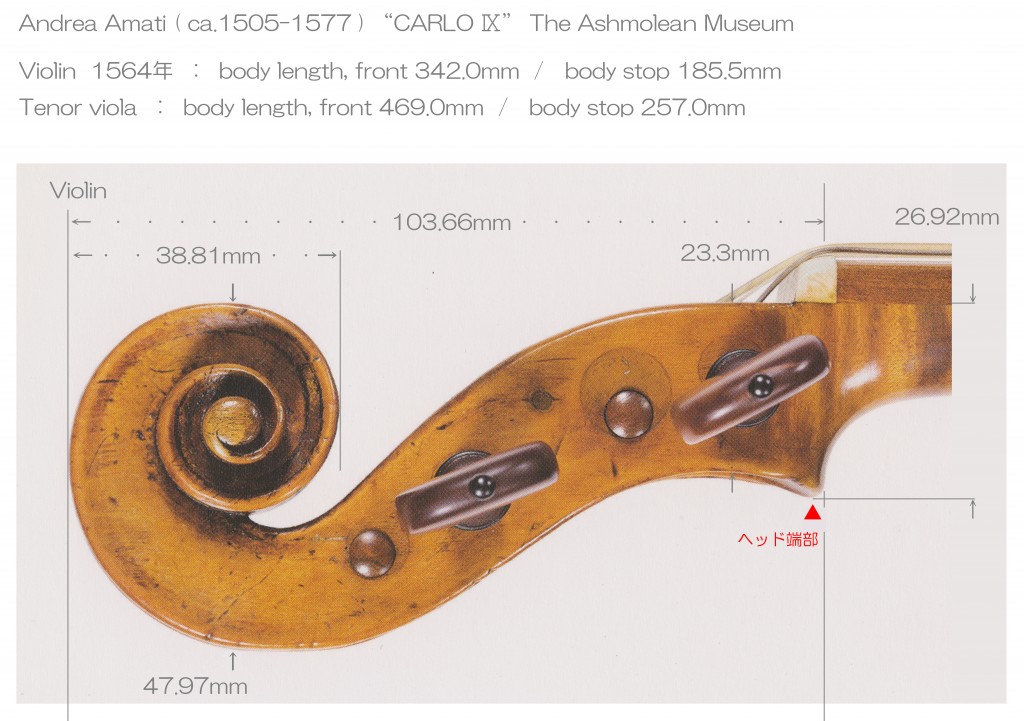

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ), violin 1555年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ), violin 1555年頃

アンドレア・アマティが製作したヴァイオリンで、この”基準線”の位置を見てみると、焼いた冶具でつけられた線状と点状のキズが目にとまります。

また、基礎部の参照点 としたところには河岸段丘のように段差が彫ってあり、そこにキズ状の加工が施されています。

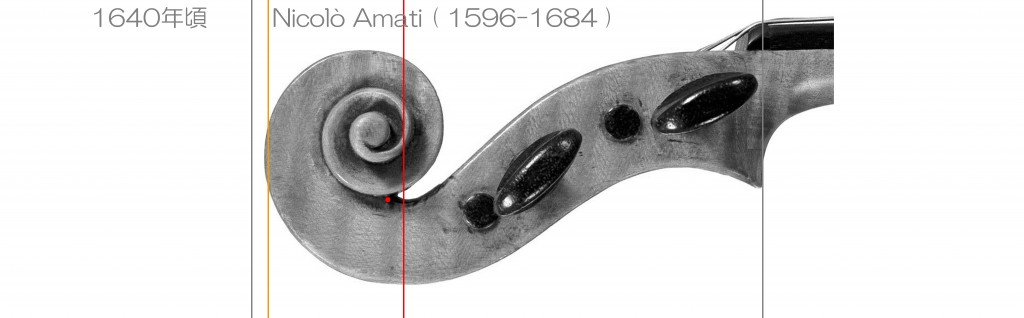

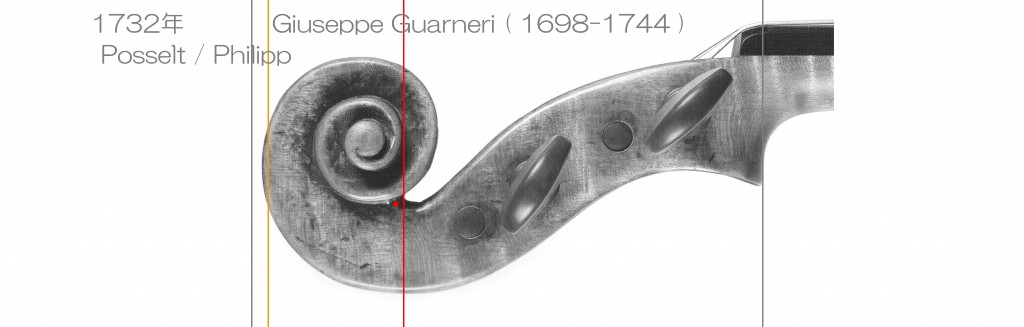

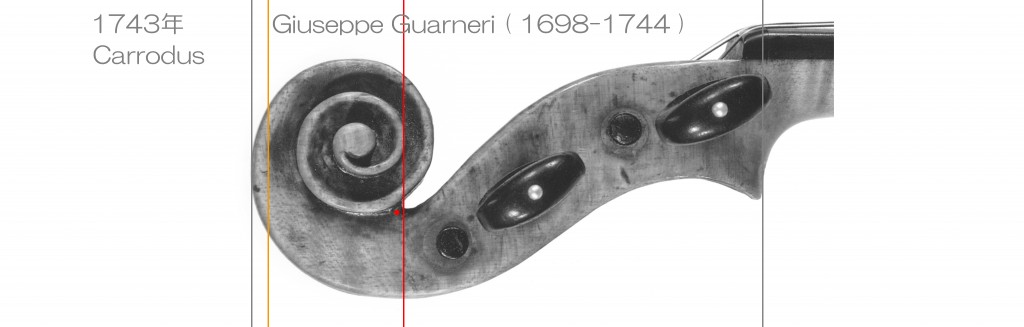

この二つの要素を 他のヴァイオリンと突き合わせてみました。

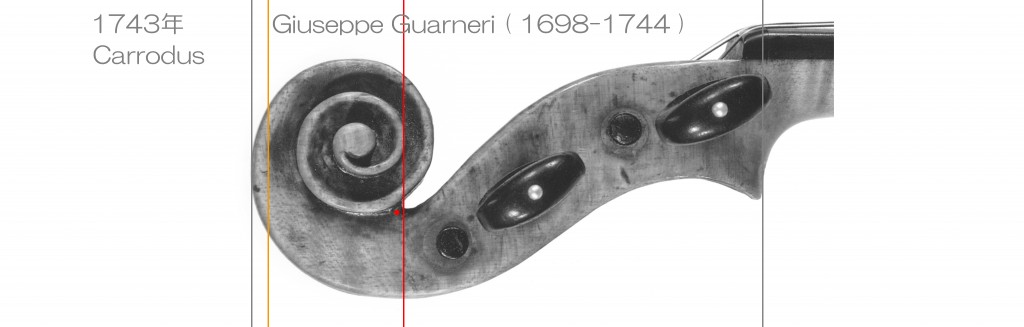

これは、ヘッド端であるナット位置を揃え、”基準線”を赤線で入れたものです。同一倍率で 左端のグレー線は “Guarneri del Gesù” Violin,”Carrodus”1743年の トップ位置で、黄色線は 1555年頃のAndrea Amati Violinの ヘッド端位置です。

詳細に観察すると、キズ状の加工などが 似通っていることが分ると思います。

なお、”基準線”や “参照点”にある このようなキズ状の加工も、私は 最終的な調整として施されたものである可能性が高いと考えています。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) , violin “Joachim / Elman”

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) , violin “Joachim / Elman”

また、キズ状の加工がされた弦楽器のうちで、1722年のストラディバリウスのように ペグボックスの内側まで回り込んでいるものは 留意する必要があると思います。

当然ですが、この位置では 何かにぶつけて付いた傷跡である可能性がほとんど無いため、これらが人為的につけられた可能性を示しているからです。

Antonio Stradivari, violin “Joachim / Elman” 1722年

ただし、これも状況証拠としては 良いのですが、私が これらの”キズ”を意図的と判断した根拠は別にあります。

10年程前のことですが、私は それを、1780年頃製作されたこのヴァイオリンヘッドで確認しました。

このヴァイオリンのボリュート基礎部は、前出のクレモナ派のものと類似していました。

先ず “参照点”のキズですが、このヴァイオリンでは 打撃痕や引っ掻きキズ状ではなく この様に立体的に彫り込んであります。

それでは、基準線についてはどうでしょうか?

それでは、基準線についてはどうでしょうか?

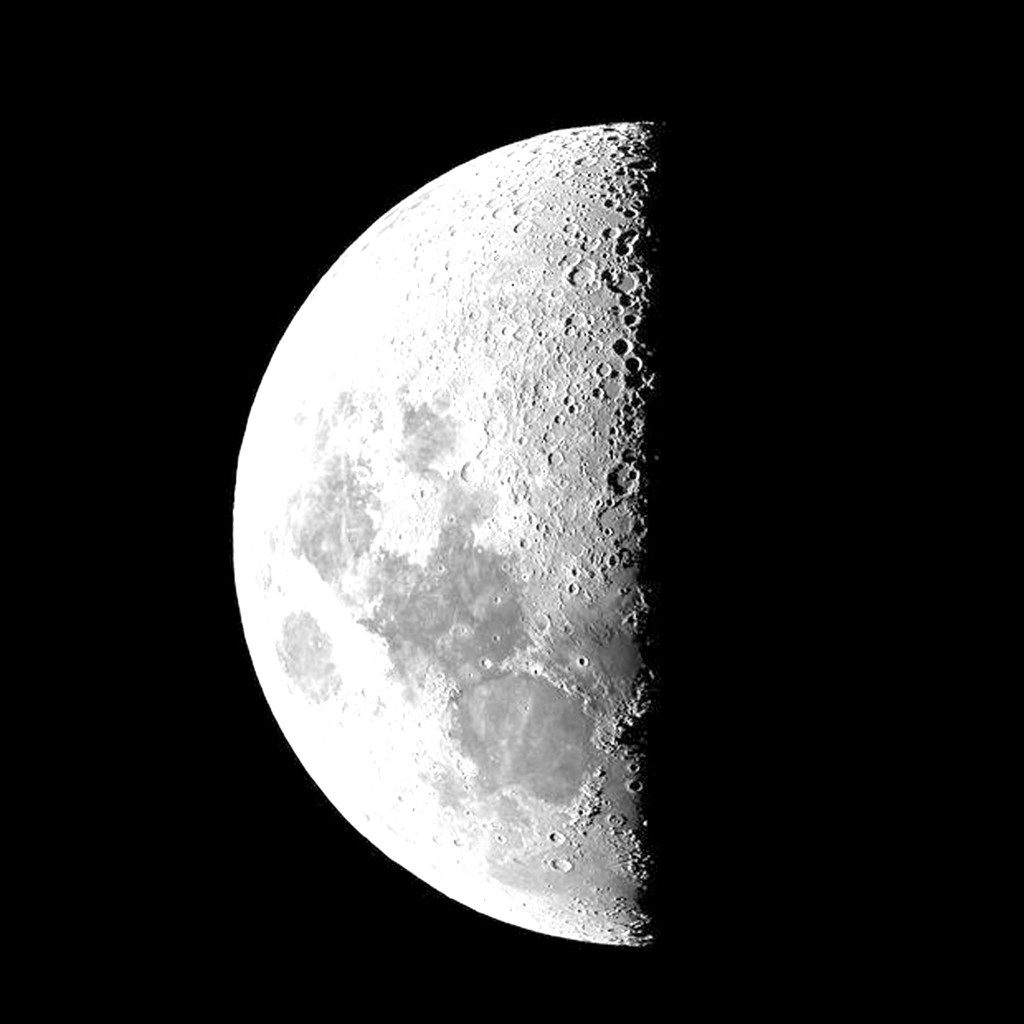

私は これを確認するために、 月面のクレーターの凹凸が見えるような条件、 つまり水平方向から光をヴァイオリンのヘッドに当てた写真を撮影しました。

“オールド・バイオリン”などのヘッドを 光線角度を意識して撮影すると このように起伏に富んだ彫り込みを見ることが出来ます。

さて、基準線の位置を拡大してみましょう。

さて、基準線の位置を拡大してみましょう。

先ほど 私が、基礎部には河岸段丘のように段差が彫ってあり、それが機能しやすいようにキズ状の加工が施されていると表現した様子を知ることが出来ます。

有り難いことに 加熱したピンで入れられた焼き針痕まで確認でき、人為的であることに疑いの余地がない証拠写真が撮影できました。

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) , Violin Cremona 1648年頃

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) , Violin Cremona 1648年頃

このように検証すれば、スクロール基礎部の彫り込みは、穏やかな起伏に彫られているものなど いくつかのバリエーションがあることも分り、興味深く観察することができると思います。

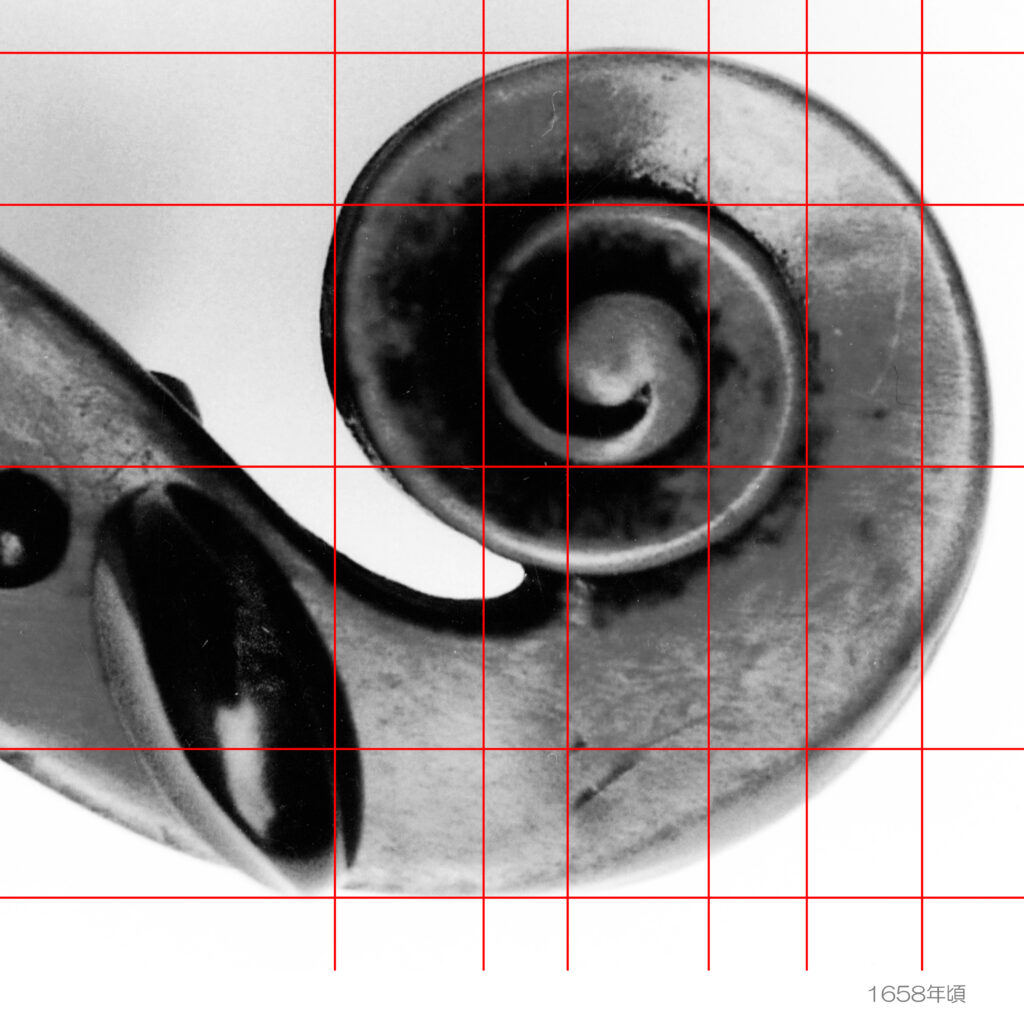

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ), Violin Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ), Violin Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ), Violin Cremona 1658年頃

Giuseppe Leandro Bisiach( 1864-1945 ) Violin, Milano 1910年

Giuseppe Leandro Bisiach( 1864-1945 ) Violin, Milano 1910年

そして、このようなボリュート( Volute )”基礎部”の加工は、当然ですが チェロ・ヘッドでも確認できます。

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

それから もうひとつ申し添えておきますが、スクロール左右の不連続形状は”対称”ではありません。

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ), Violin Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ), Violin Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) , Violin Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) , Violin Napoli 1737年

また、ヘッド長に関しては、冒頭で “Guarneri del Gesù” Violin,”Carrodus”1743年と、1555年頃のAndrea Amati Violinの スクロール端位置の差を2本の接線で表しましたが、この条件も 音響的に重要だと思います。

また、ヘッド長に関しては、冒頭で “Guarneri del Gesù” Violin,”Carrodus”1743年と、1555年頃のAndrea Amati Violinの スクロール端位置の差を2本の接線で表しましたが、この条件も 音響的に重要だと思います。

ボリュート基礎部の基準線や参照点は “Guarneri del Gesù” や、18世紀に栄えたナポリ派のように、スクロールの全長が多少長くしてあったり 喉が深く切り込まれていても、その位置は 同じ比率とされている場合が多いようです。

ボリュート基礎部の基準線や参照点は “Guarneri del Gesù” や、18世紀に栄えたナポリ派のように、スクロールの全長が多少長くしてあったり 喉が深く切り込まれていても、その位置は 同じ比率とされている場合が多いようです。

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ), Violin Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ), Violin Napoli 1737年

ヘッド長さ 108.8mm 、スクロール幅 35.1 mm、アイ部幅 40.8mm

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

ヘッド長さ 109.4mm 、スクロール幅 34.6 mm、アイ部幅 35.8mm

それでは、”重さの比率”を実際に確認してみましょう。ヘッド部の基準線は 渦部( Volute )とペグボックス部の接続点ですが、基本として 1:1の重さ比率が暗示されています。

それでは、”重さの比率”を実際に確認してみましょう。ヘッド部の基準線は 渦部( Volute )とペグボックス部の接続点ですが、基本として 1:1の重さ比率が暗示されています。

その一例として ニス塗装実験のために購入した 中国の工場加工白木ネックを取りだし、同じタイミングで購入し未使用のものと 塗装実験で使用済みとなったヘッド部の重さを計りました。

写真奥の白木ネックは 62.0gで、手前のヘッド部は “31.4g” = 31.0g( 簡易実験ですので塗装分 0.4gとします。)で、約半分でした。

接ぎネック修理などで 切断した際に このように確認すると、ヘッドと ネックの関係は 1:1が基本となっていると知ることができます。

そして、私は これと同じように 渦部( Volute )とペグボックス部の基準線位置で切り落として 両者の重さを確認しました。

これにより、 渦部( Volute )と ペグボックス部の接続点 である基準線を挟んで15.7g : 15.7g であることを確認できました。私は これが重要だと思っています。

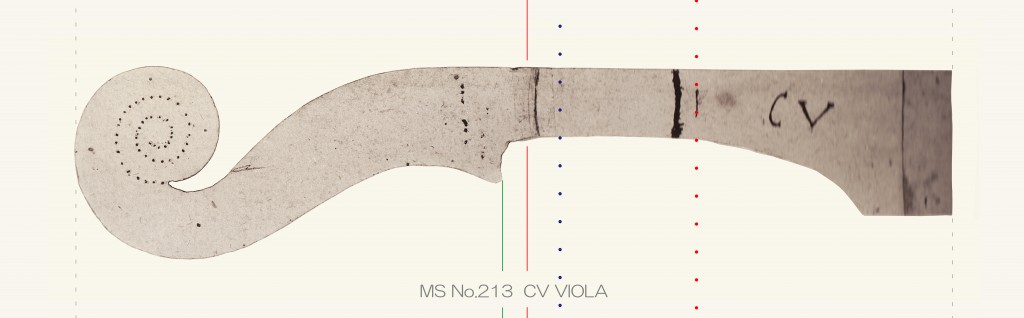

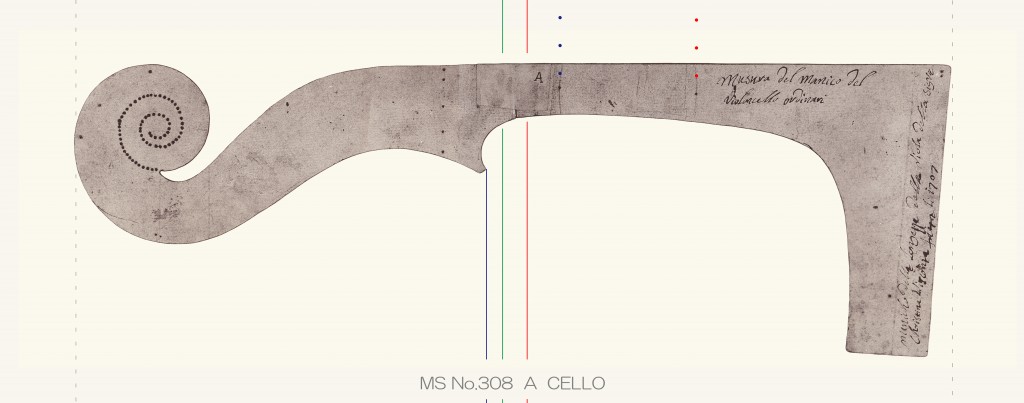

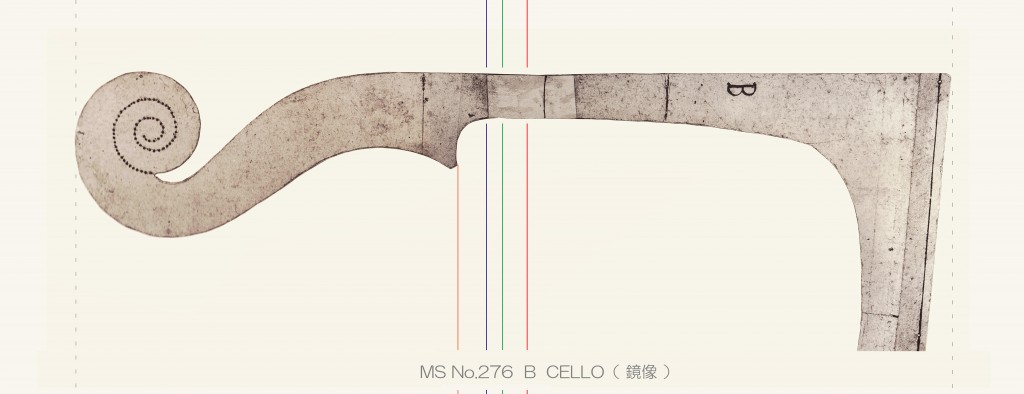

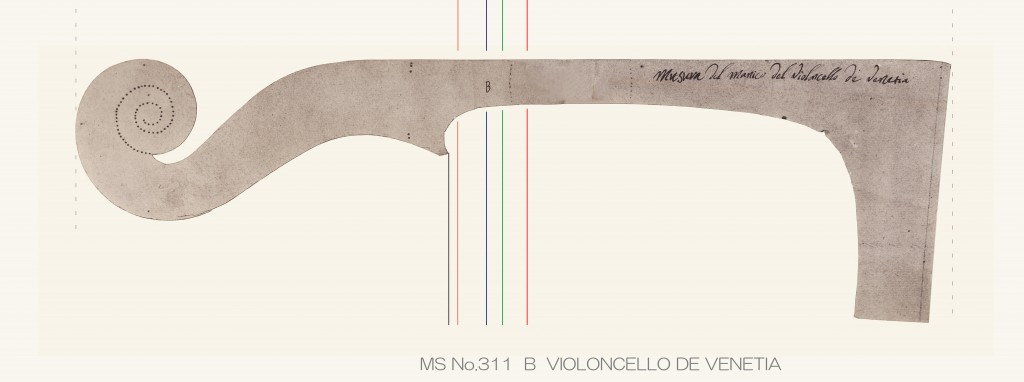

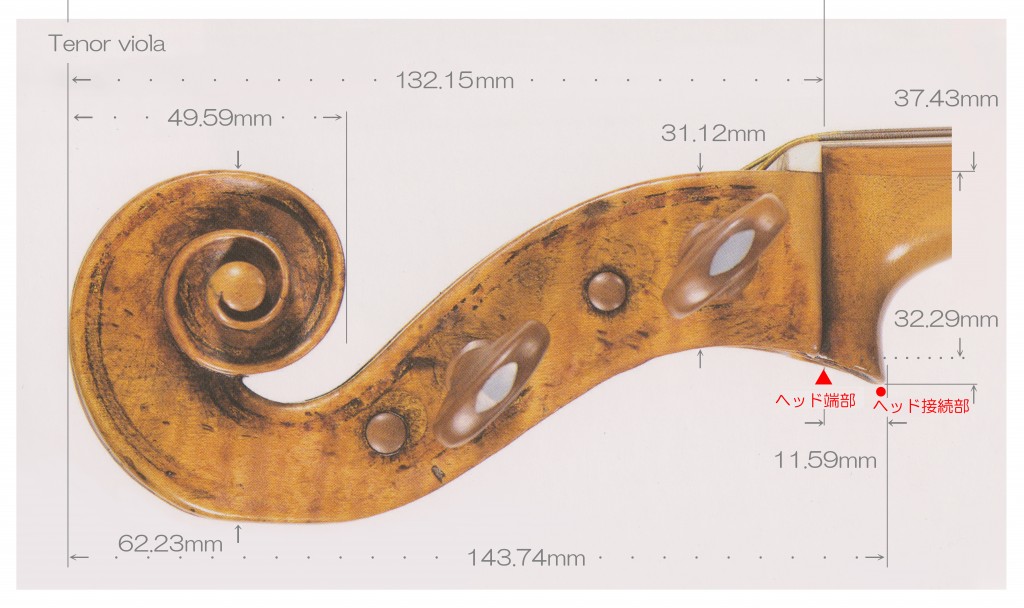

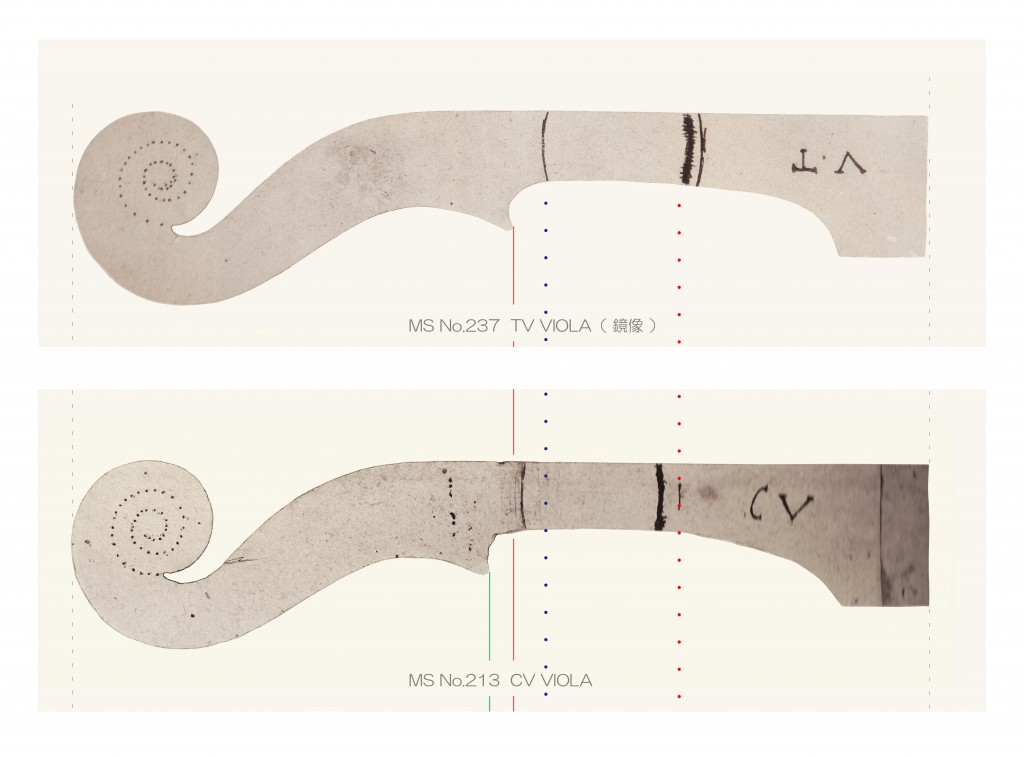

それから、長さの比率に関しては 私が編集した アンドレア・アマティの ヴァイオリンとテナー・ビオラの”渦部( Volute )” 38.81mm : 49.59mmを同じ幅とした比較図や、ストラディヴァリ型紙の長辺を 同一の幅としたものを参照してください。

因みに、対になった ” ( ) ” のうちで 右側の ” ) ” を 塗りつぶし、その右側に移動された ビオラの型紙がありますが、これは ストラディヴァリが指板に関しての判断を変え、それに対応して重心を変更したからではないかと 私は考えています。

古典的なネックは 演奏上の音域構成だけではなく、その振動に大きな影響をあたえる重心位置などに 細やかな配慮がなされているようです。

古典的なネックは 演奏上の音域構成だけではなく、その振動に大きな影響をあたえる重心位置などに 細やかな配慮がなされているようです。