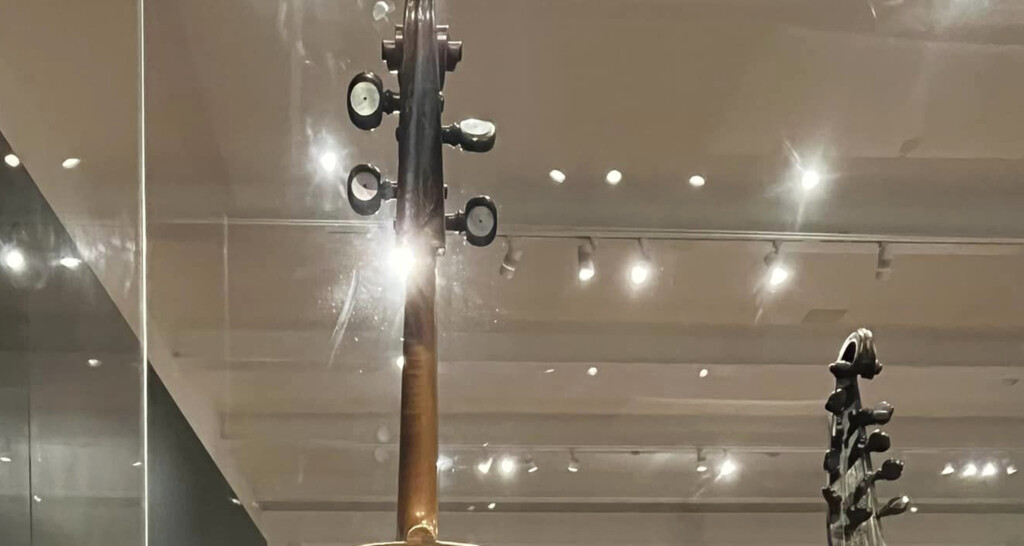

2. 弦楽器の”ねじり”設定

■ 一木造りの弦楽器が証すること

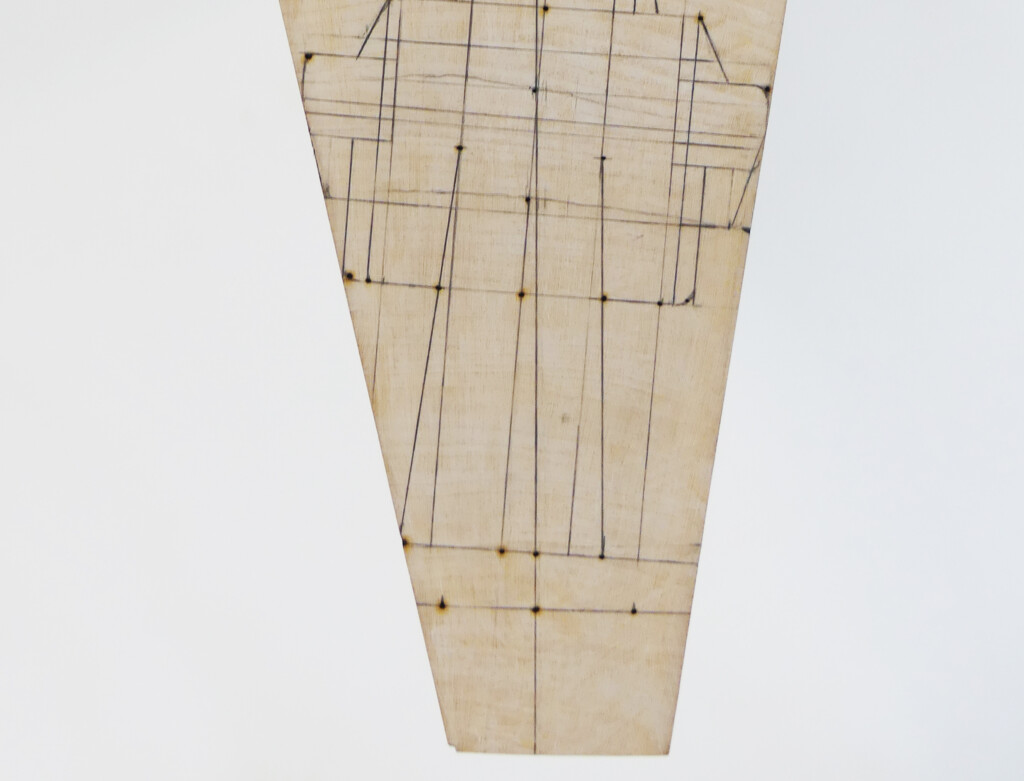

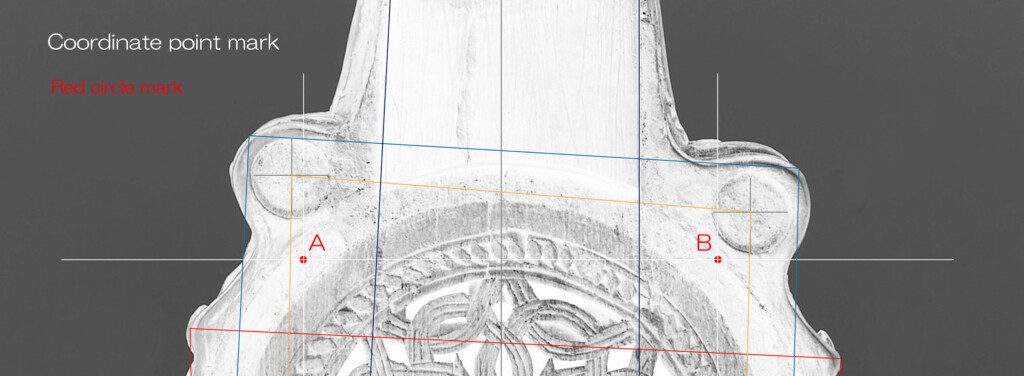

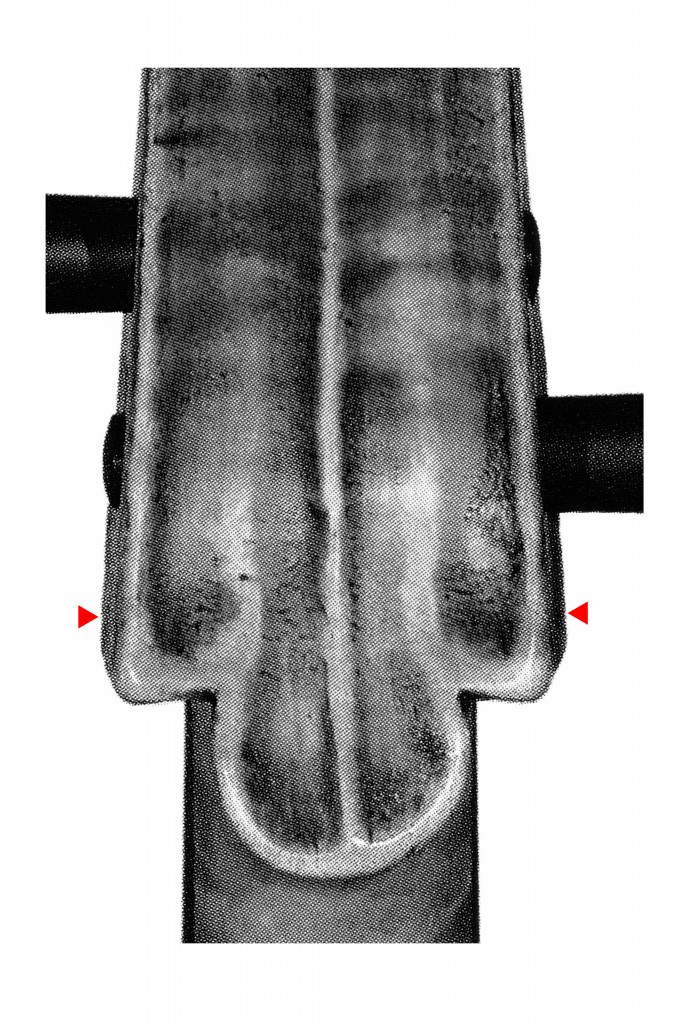

Cello made in 2025. Joseph Naomi Yokota, Tokyo.

Cello made in 2025. Joseph Naomi Yokota, Tokyo.

This is the shaft assembly of the head section. We believe that “torsion” is important.

このチェロ ネック、ヘッドは “一木造り( いちぼくづくり )”です。

●「螺鈿紫檀五弦琵琶」の “工具痕跡” が 意味することについて

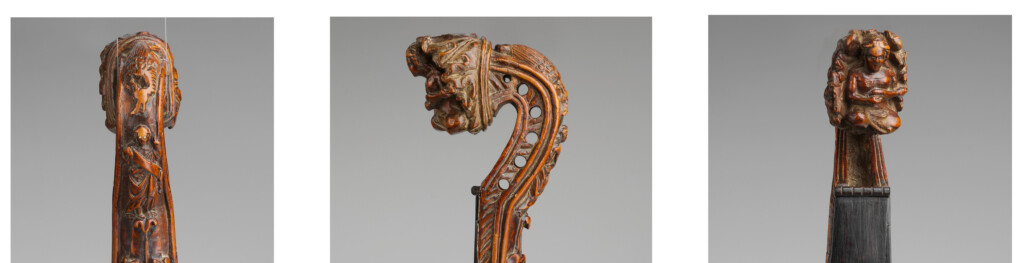

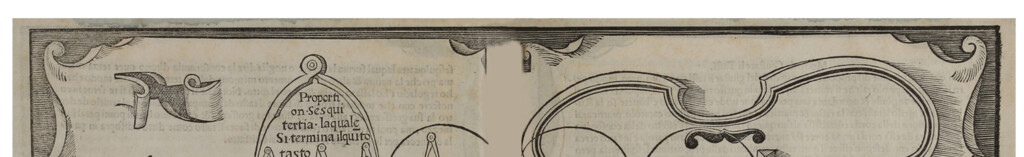

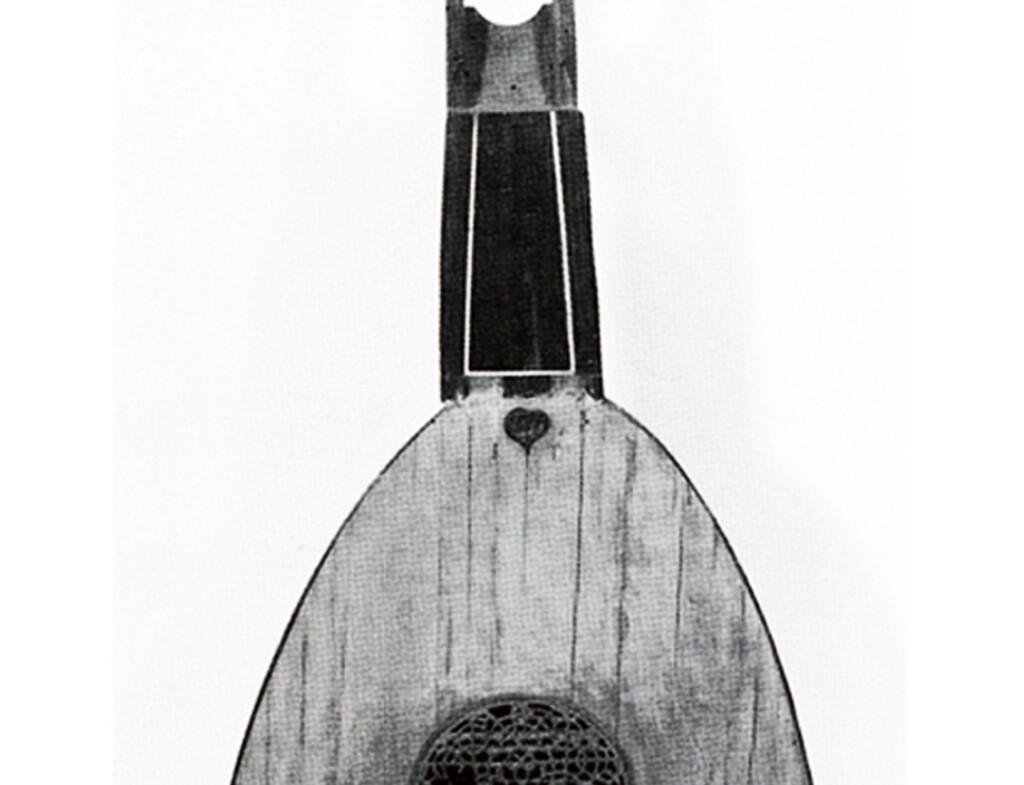

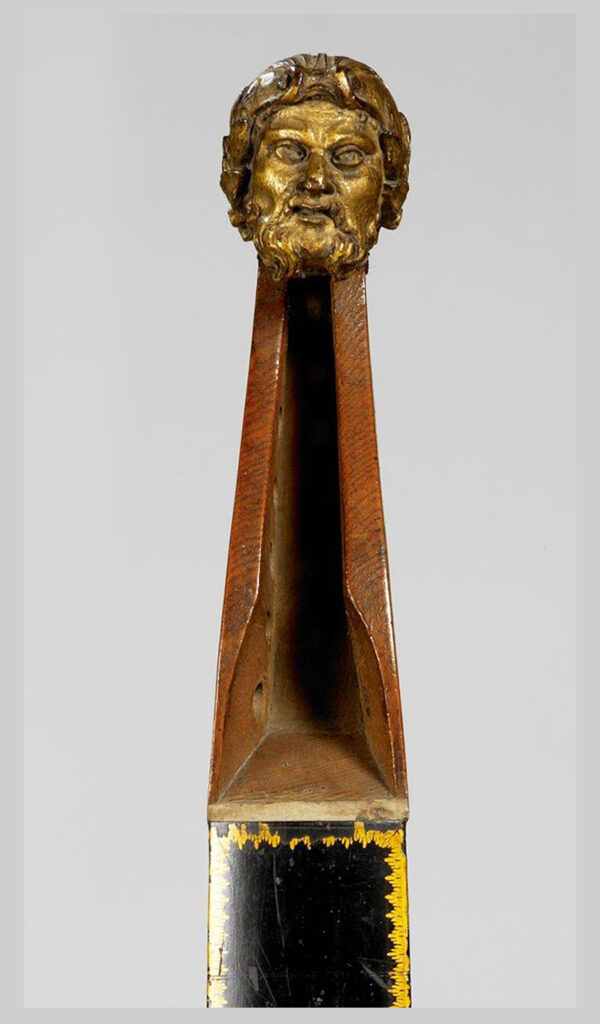

Mandora ca.1420

Mandora ca.1420

Medium:Boxwood, rosewood, ebony / Accession Number:64.101.1409 / Location:On view at The Met Fifth Avenue in Gallery 684

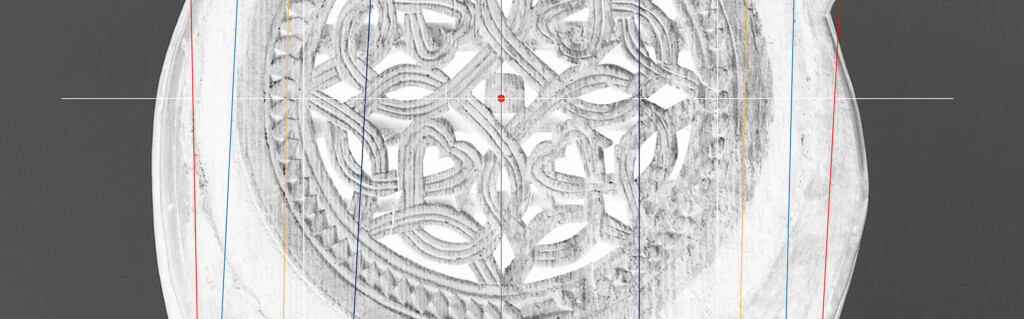

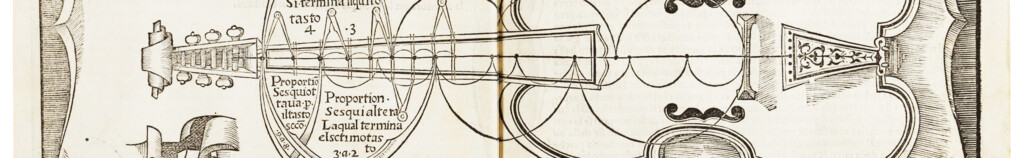

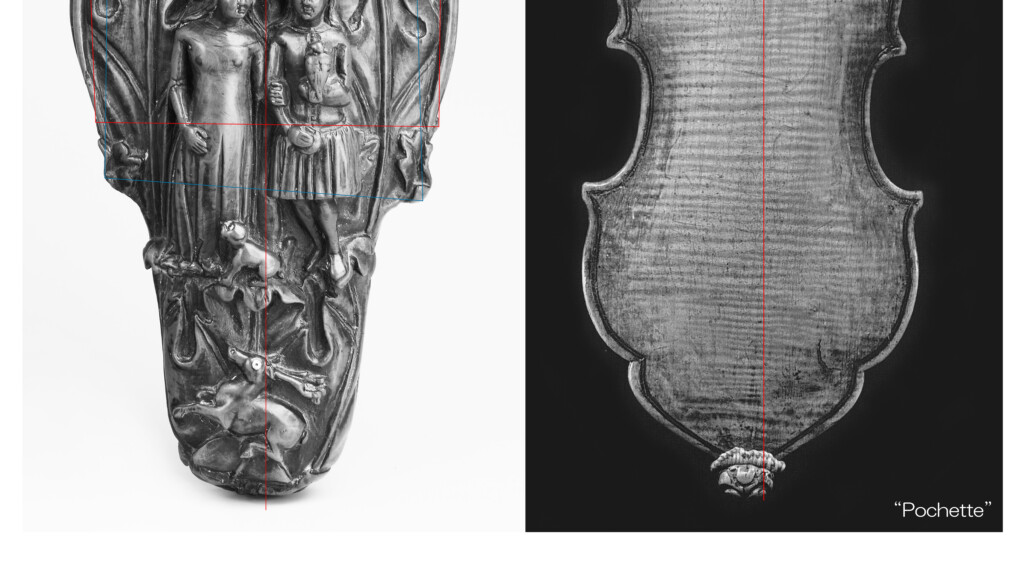

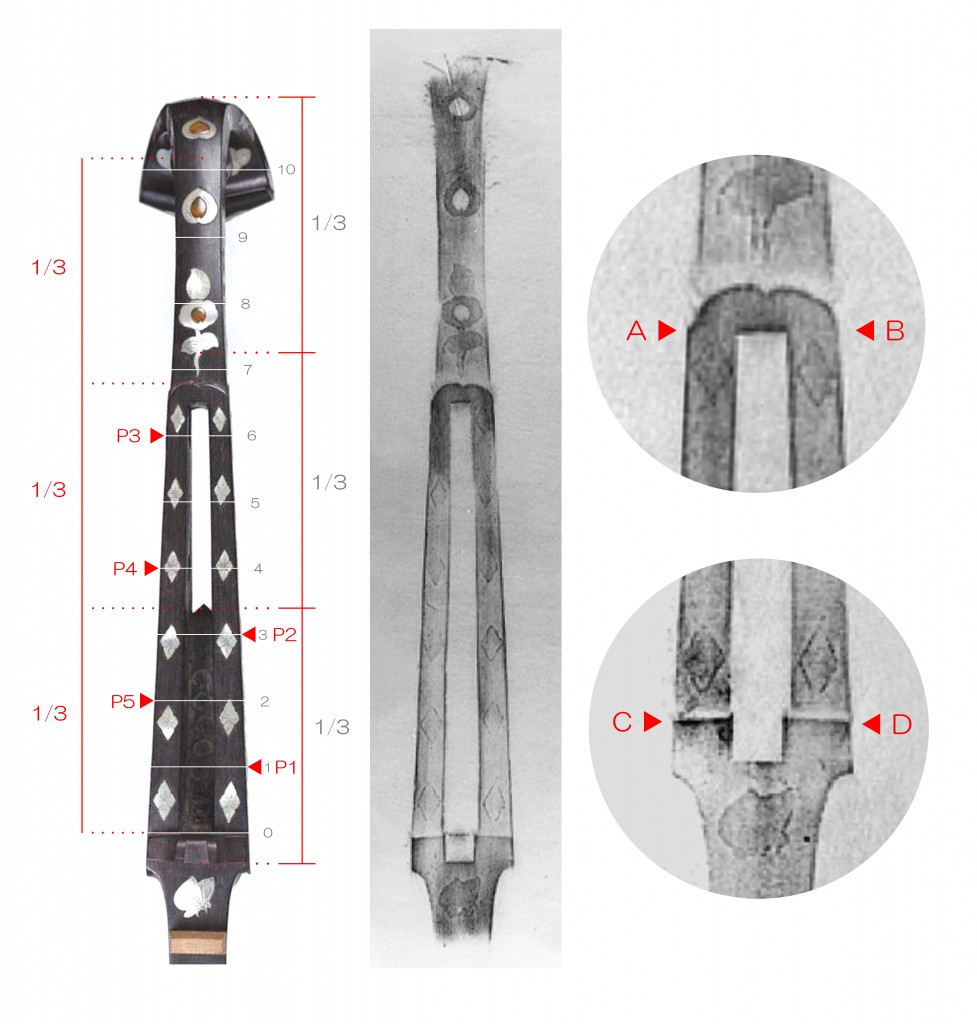

さて、参考資料として メトロポリタン美術館に収蔵されている 1420年頃に製作された”Mandora” を見てください。

一見すると、自由奔放な形状として作られたように見えます。しかし、そうではなく‥ 15年ほど前に 私は この”Mandora” の画像を検証していて、響胴部の”非対称”とされている”角部”などが、ディバイダー( コンパス )を用いて定めた“対称”基点から コーディネートされていることを見出し、本当にショックを受けました。

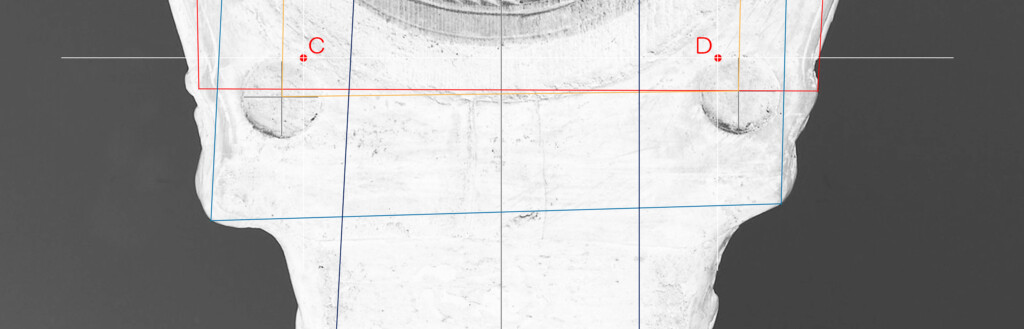

“Mandora” 1420年頃 L 360 W 96 D 80 ( 83 ) / Weight 255 g / The Metropolitan Museum of Art

“Mandora” 1420年頃 L 360 W 96 D 80 ( 83 ) / Weight 255 g / The Metropolitan Museum of Art

ヴァイオリンなどを、”対称形状”で製作されたと 多くの人が思い込んでいる状況ですので、このような”非対称形状”の弦楽器が 先出のチェロヘッド、ネック部写真のように『 正確な座標マークから コーディネートされた可能性がある。』という事実がもつ意味は大きいと思います。

つまり、指板、響板以外が “一木造り”の この”Mandora”は、 彼らが”ねじり”を意識して弦楽器を製作していたことを証していると判断できるからです。

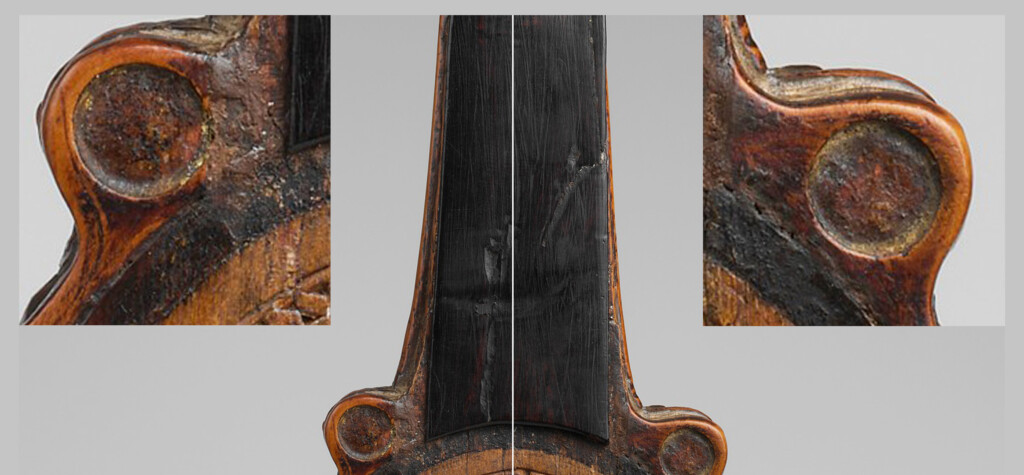

“Mandora” 1420年頃 L 360 W 96 D 80 ( 83 ) / Weight 255 g / The Metropolitan Museum of Art

なお、この設計思想は この”Mandora”から 240年以上後のクレモナでも受け継がれていました。例えば ガルネリ工房で 1600年代後半に製作され、後に”ロシアン・コレクション”となった “Pochette”は、”Mandora” と同様に 指板、表板、小部品 以外が “一木造り”となっていますので 製作時の構想が確認できます。

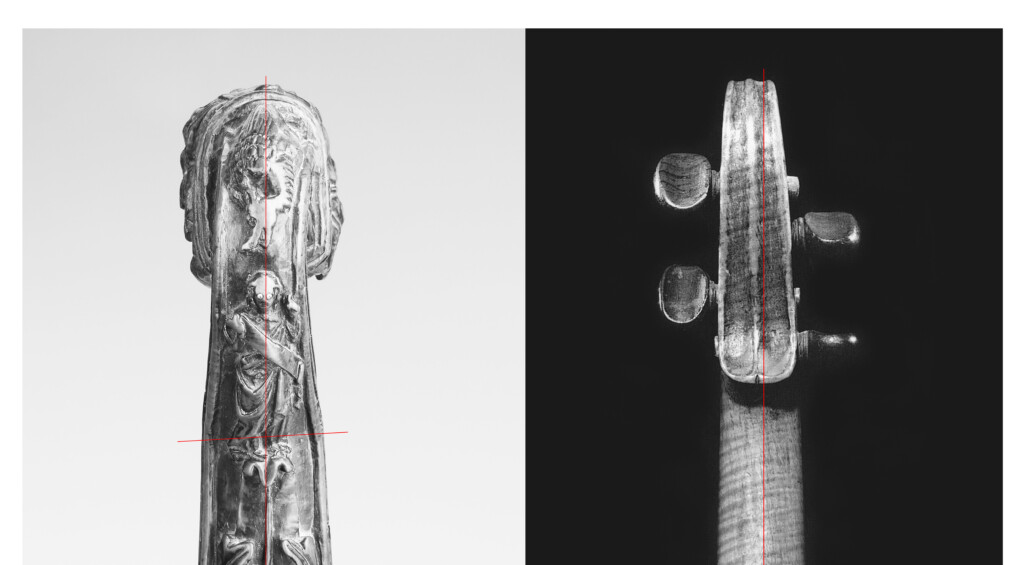

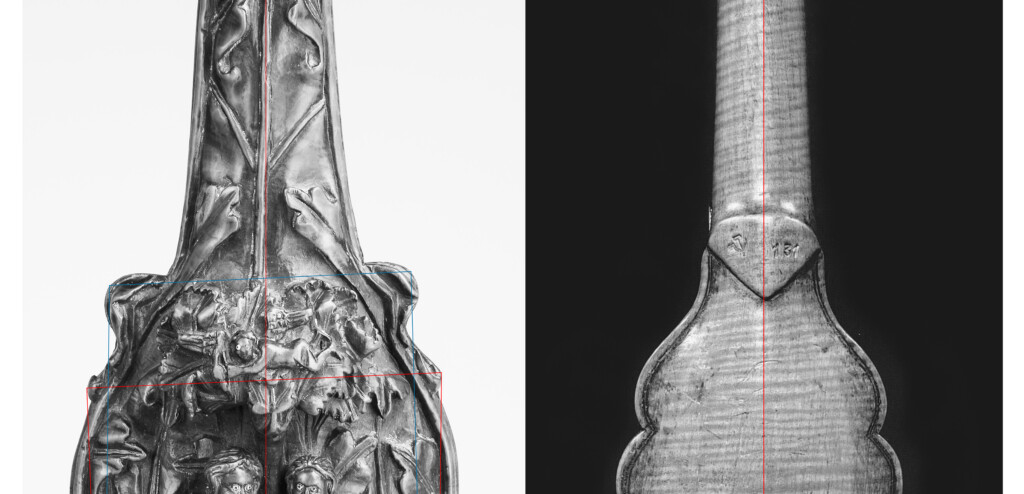

“Mandora” 1420年頃 & “Pochette” 17th century ( Guarneri school )

そこで、詳細データから 全長 360mmと 全長 384mmの両者を 同じ長さとして”比較図”に置くと、全長に対して ヘッドと ネック、そして胴長の関係が 同じであることが判ります。

弦楽器におけるこれらの条件設定が、ディバイダー( コンパス )などを用いながら 深い思慮をもって選ばれていたのは、言うまでもありません。

POCHETTE ( Guarneri school ) 17th century

“Exhibition 1988 – Russian Collection 2004” No.131

Body length 205.0mm

Upper 84.0mm

Waist 72.0mm

Lower 93.5mm

Head 85.0mm

Neck 94.0mm

Mensuration 90.0mm

このように 一見した印象も製作された時期も違うのに、両者を比較すると 類似した条件設定がたくさん見つかります。その中でも特に 回転軸をリレーションさせる”ねじり”設定に、私は 製作者達の強烈な意思を感じます。

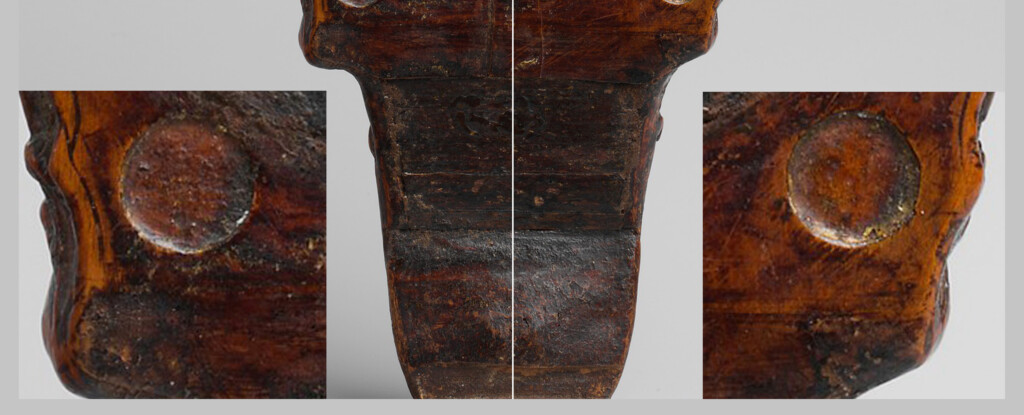

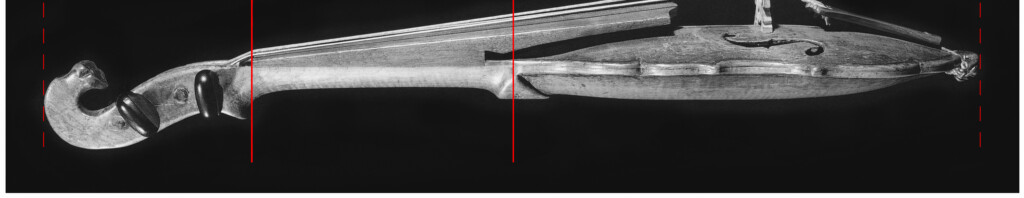

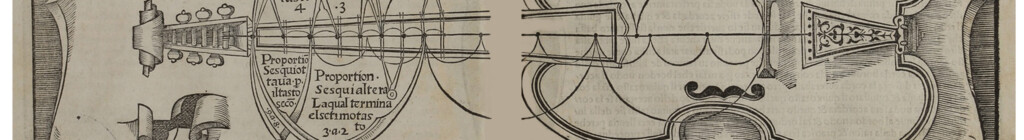

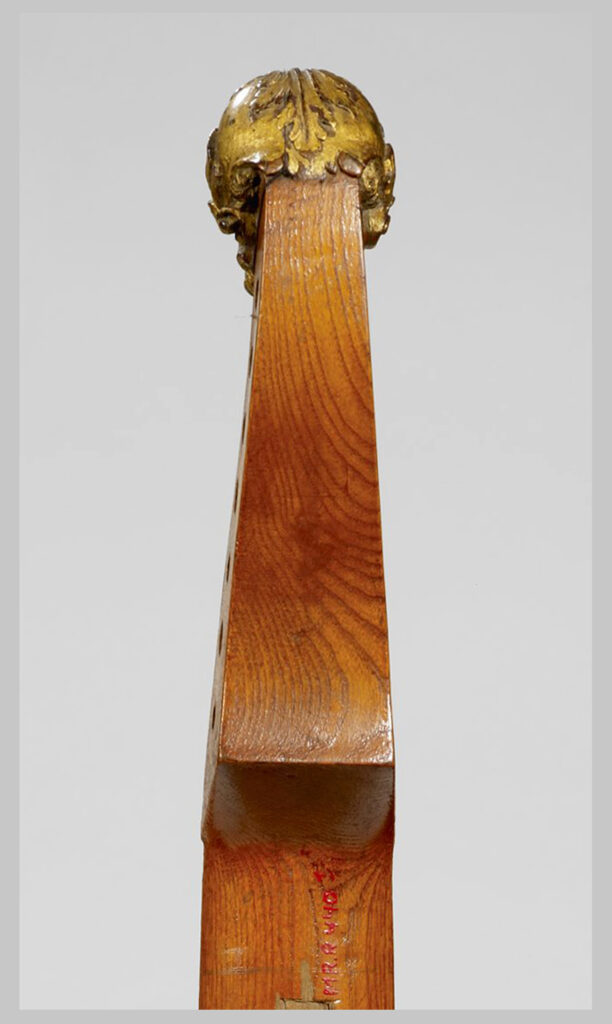

“BASS VIOL” Late17th century-early18th century, Paris.

弦楽器は ヘッド部とネック部、響胴の関係にみられる”ねじり”機能の連携が、その響きそのもの つまり“中心性能”を生みだしています。これは、私が弦楽器を検証した結論です。

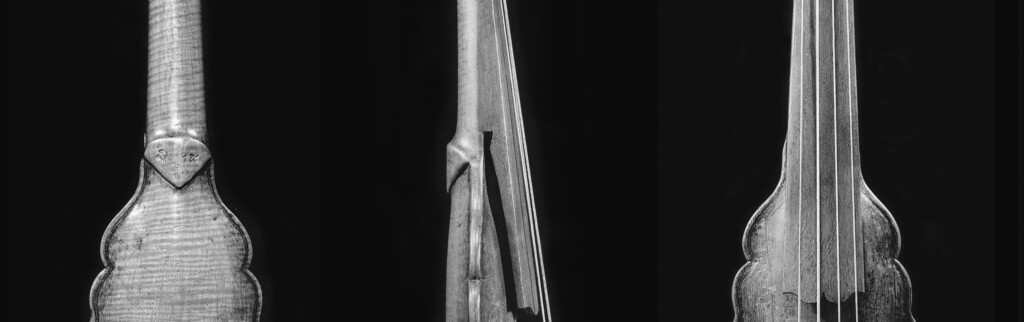

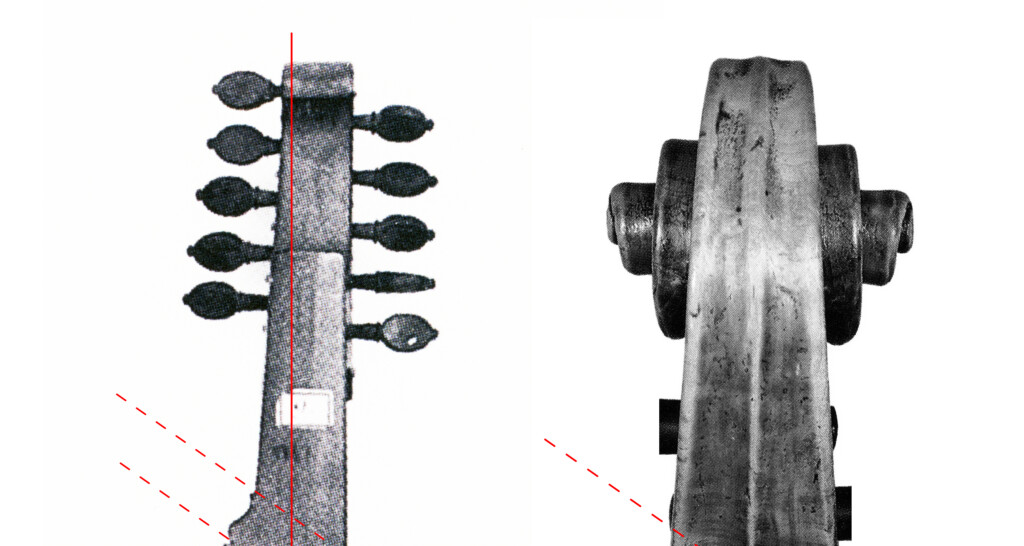

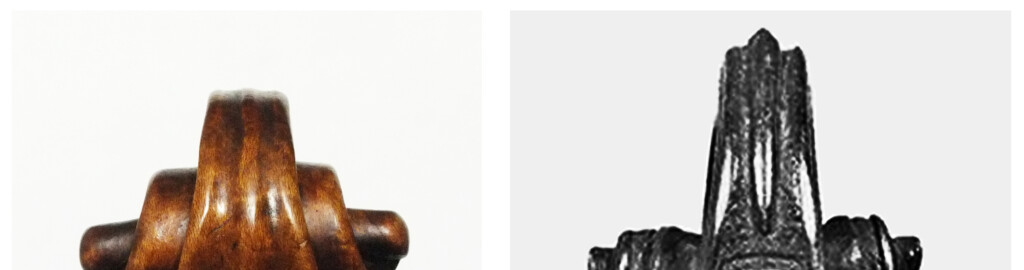

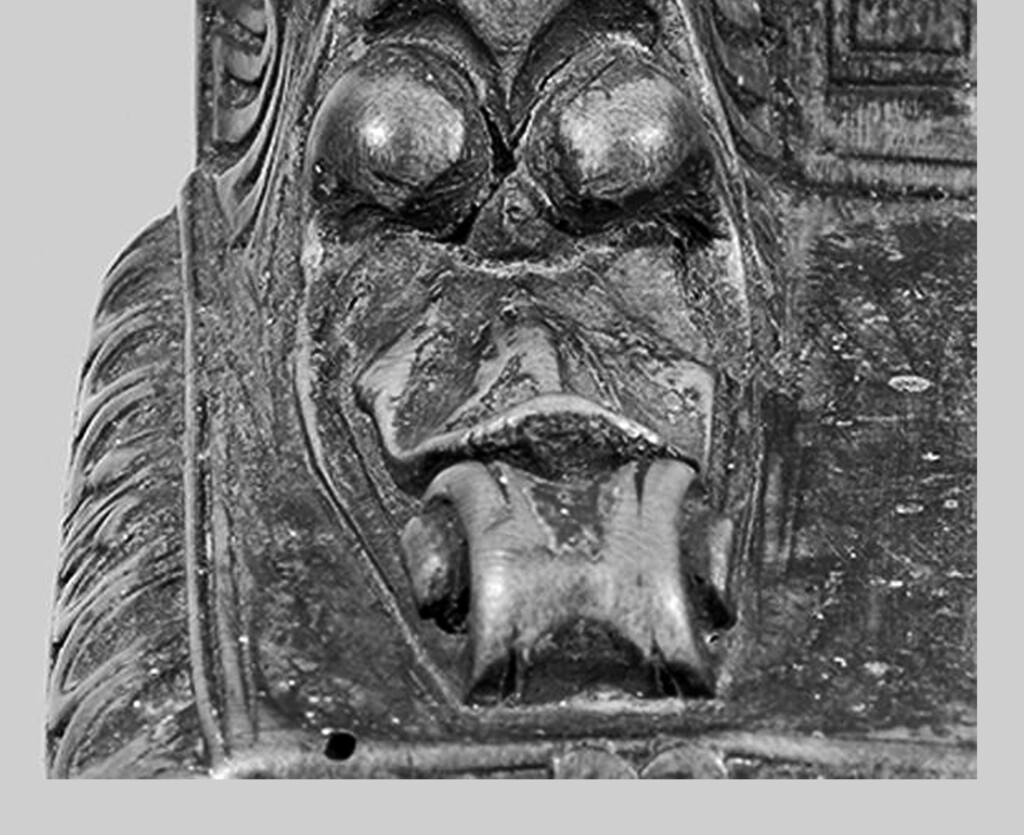

Zanetto Micheli (ca. 1489- after 1560 ) “Viola da gamba head” Brescia. ( fitted to Gaspao cello of similar period. ) 1560年頃

Zanetto Micheli (ca. 1489- after 1560 ) “Viola da gamba head” Brescia. ( fitted to Gaspao cello of similar period. ) 1560年頃

ですから、その機能設定として 対称基点を少しだけ移動した非対称バランスや、素材特性を考慮しながら動的平衡状態を目指し”パティーナ( Patina ) 加工”まで駆使されていますので、驚くほど多くの痕跡として それらを見ることが出来ます。

「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」 西暦700年~750年頃 ( 全長108.1cm、最大幅30.9cm )

「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」 西暦700年~750年頃 ( 全長108.1cm、最大幅30.9cm )

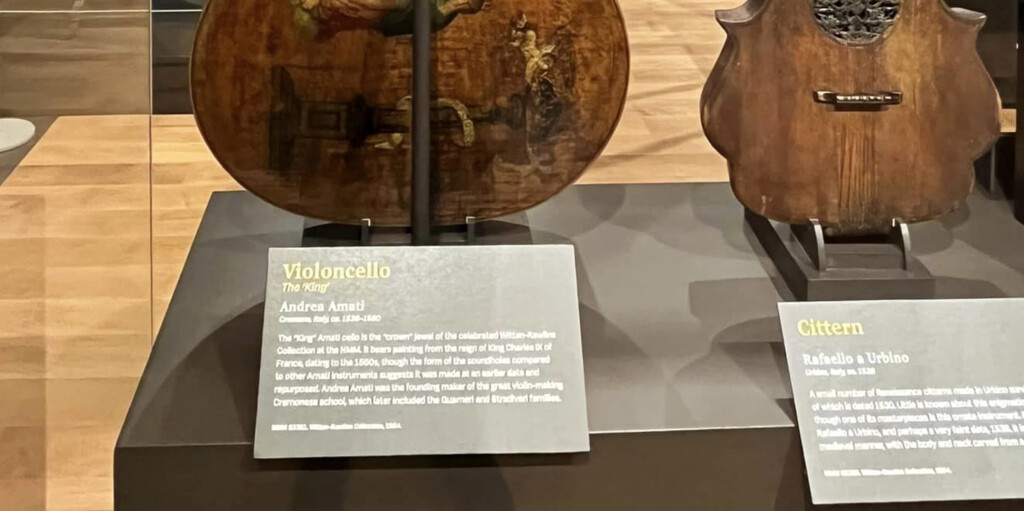

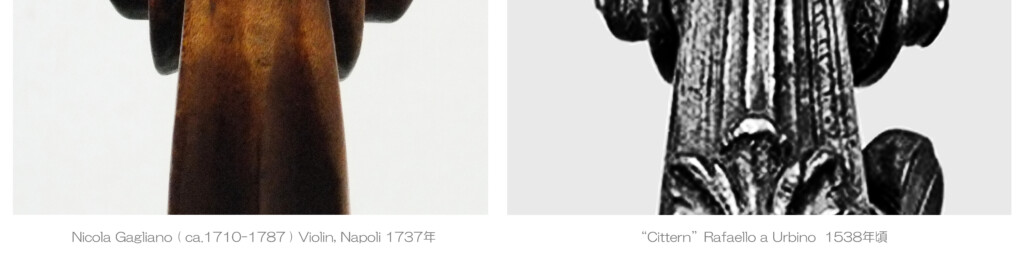

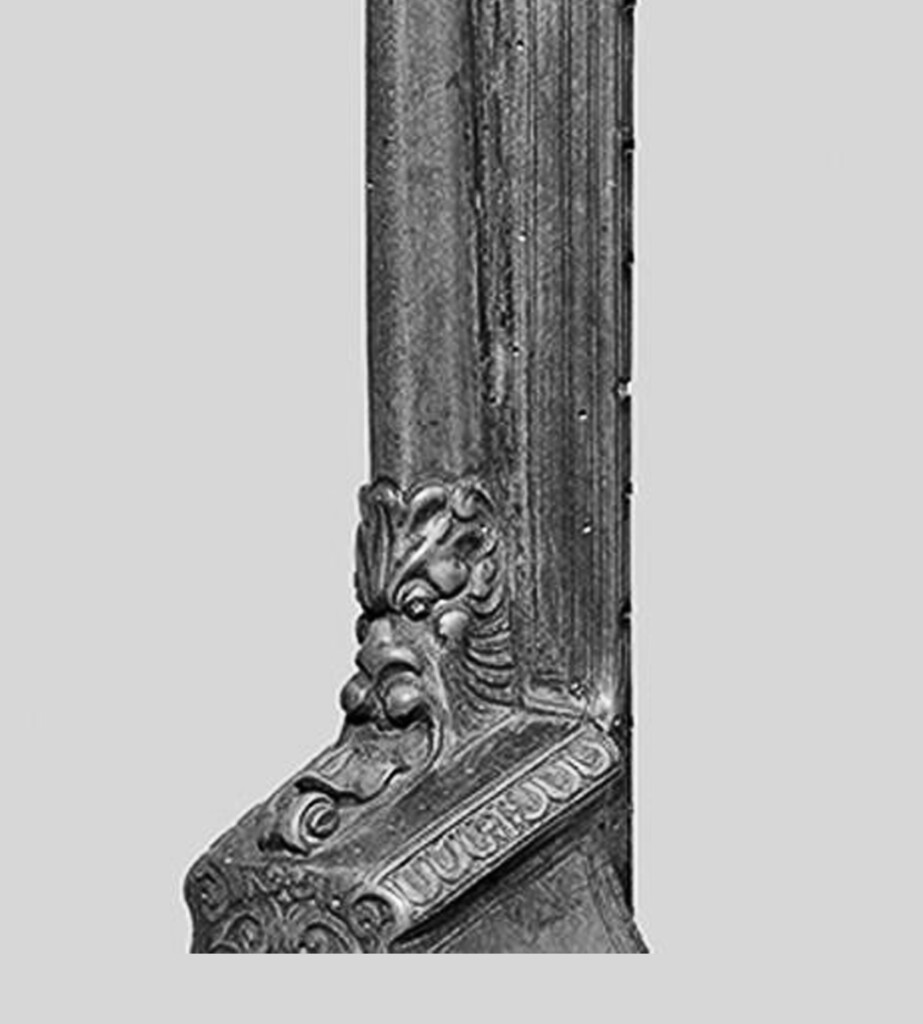

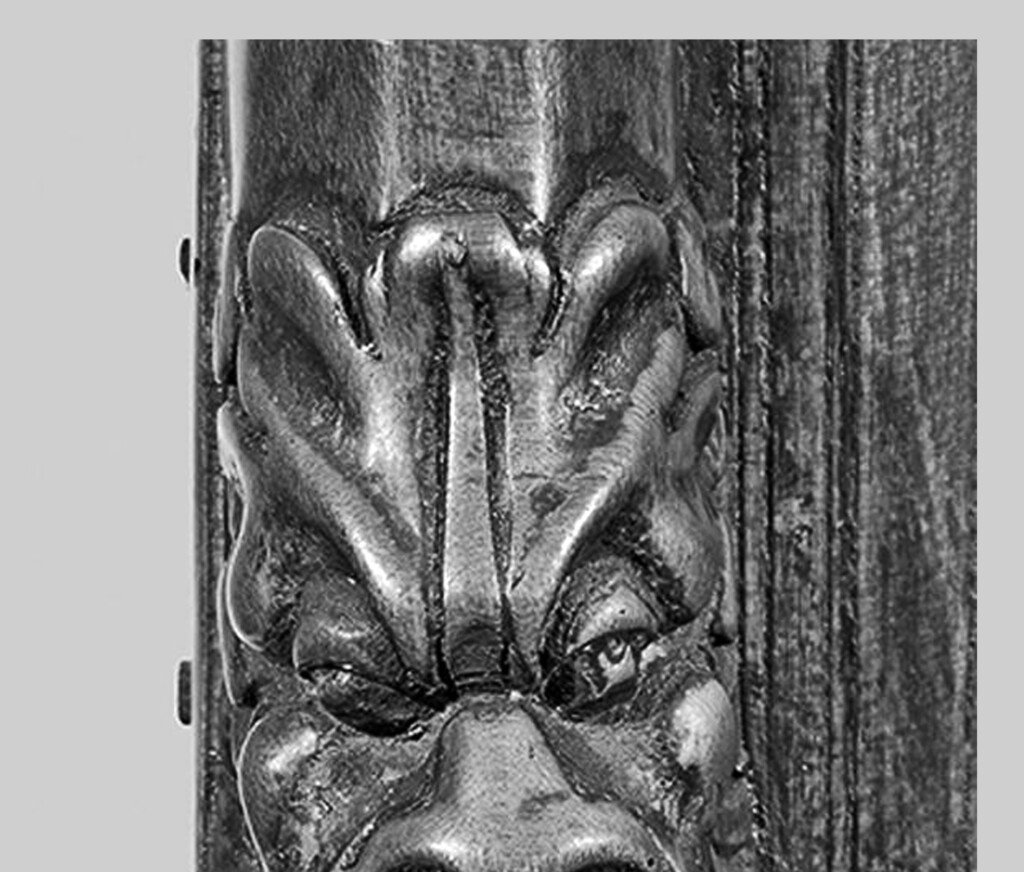

“Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃

“Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃

これは、黎明期のヴァイオリン製作者アンドレア・アマティ( ca.1505–1577 ) がクレモナに工房を設立した同時期に、イタリア中部 Urbinoで作られた 表板と指板、駒、ペグ以外の ヘッド、ネック、ボディが 1 枚の木から彫られている “一木造り”のシターンです。

National Music Museum (NMM)

National Music Museum (NMM)

わずかな修理は施されていますが、ヘッド部とネック部、そして響胴の”ねじり”においての関係性は製作時のまま保存されています。

Total length 972.5 mm / Back length 432 mm / Lower bout width 308 mm / Head length 280 mm / Neck length 307.5 mm / Vibrating string length 615.6mm

“Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃

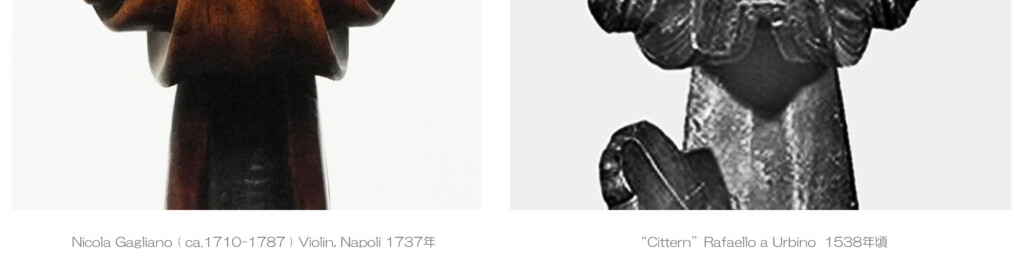

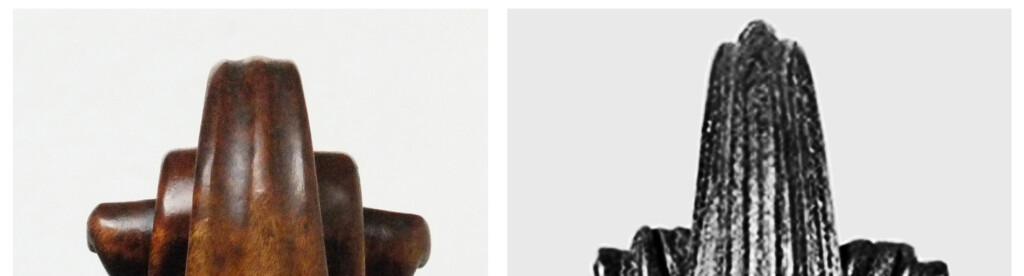

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin head, Napoli 1737年 / “Cittern”head, Rafaello a Urbino 1538年頃

“Cittern” / Rafaello a Urbino, 1538年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1690年頃

Division Viol ( Body length 647mm ) , “School of Tielke” 1720年頃

Division Viol ( Body length 647mm ) , “School of Tielke” 1720年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

“BASS VIOL” Late17th century-early18th century, Paris.

“BASS VIOL” Late17th century-early18th century, Paris.

“一木造り”で製作されたこのヘッド、ネック部は、自然材の”木理”を完璧なほどに”ねじり”条件に適合させています。さすが王室御用達といったところです。

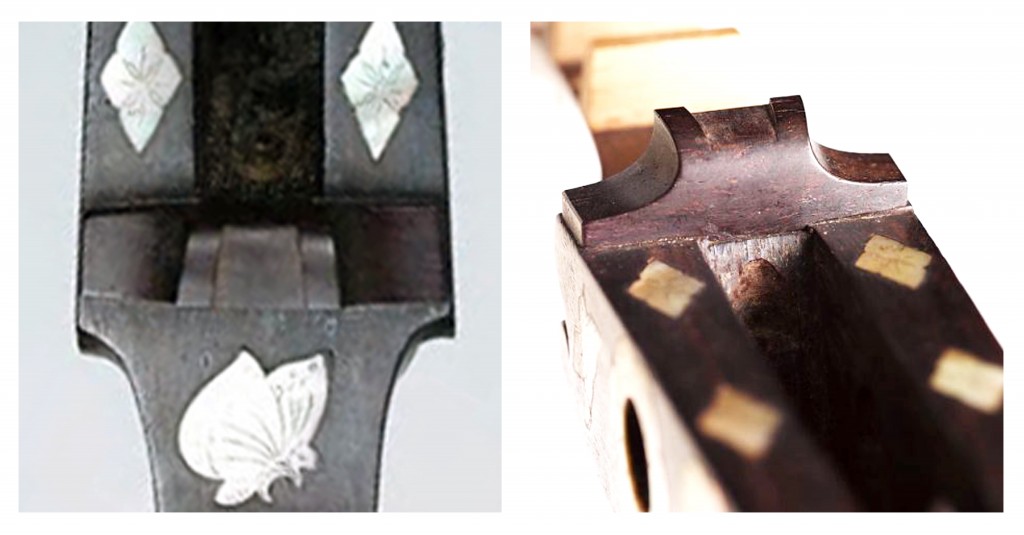

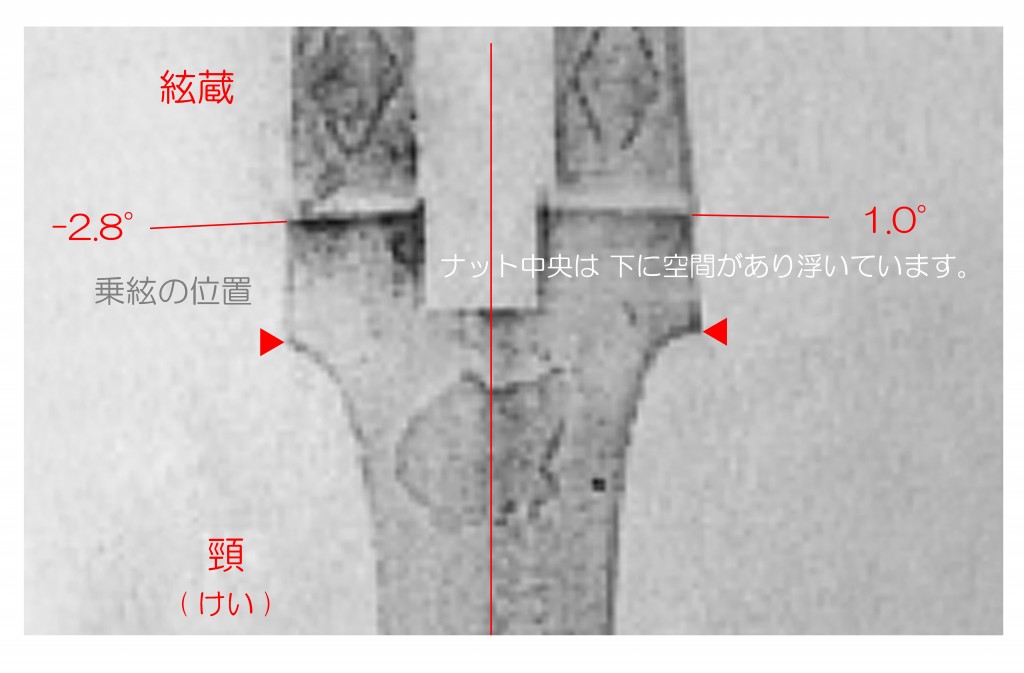

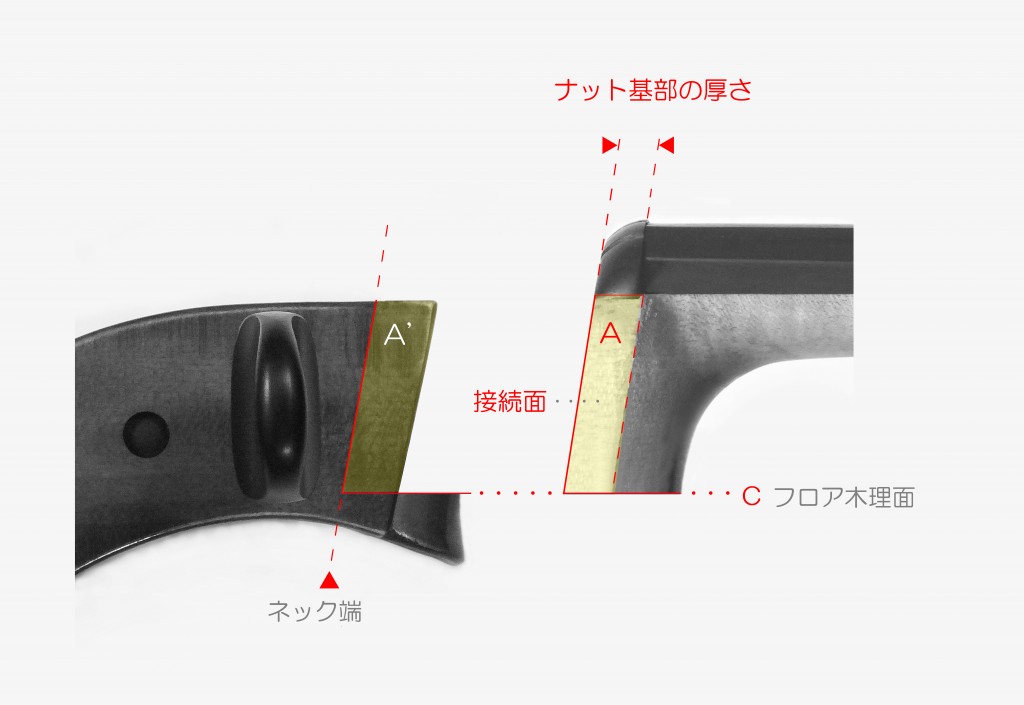

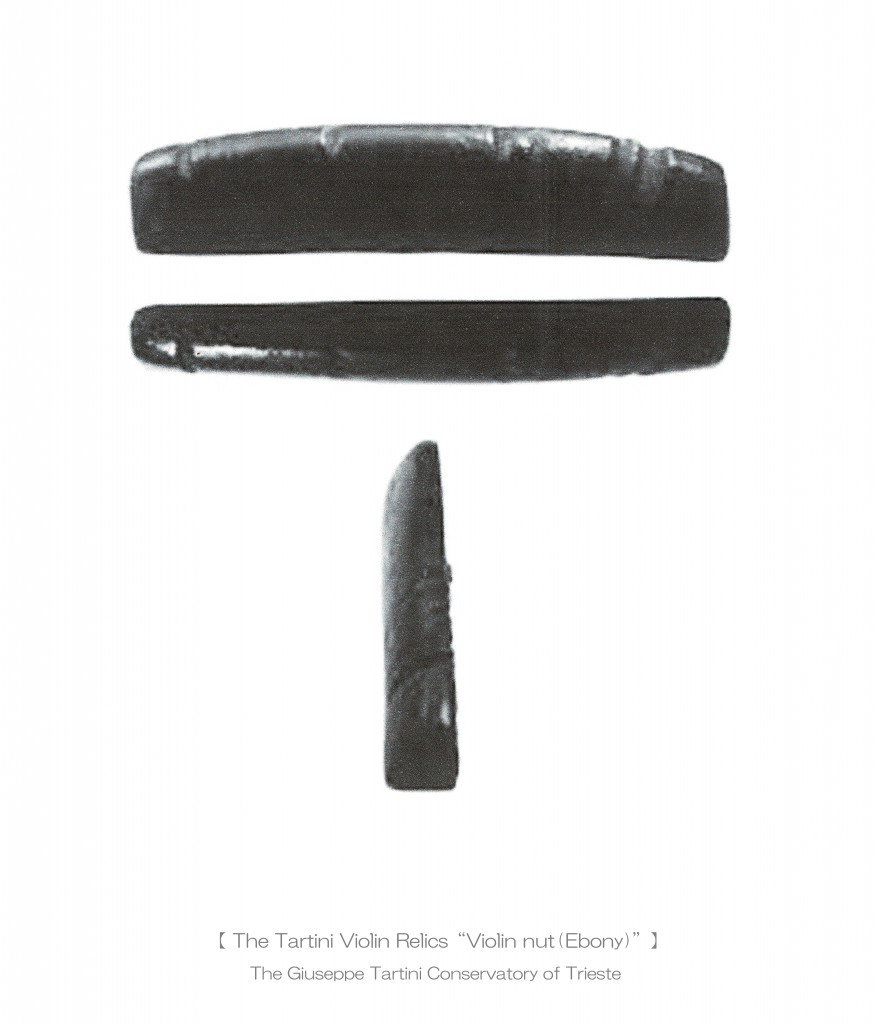

“The Tartini’s Violin Nut” ( Ebony / Probably about 4mm thickness )

私も、これが ストラディヴァリが製作した”Nut”であると信じます。 最初に目にしたときに、ヴァイオリンで “Nut”の厚さが 底面4mmで ギターとおなじような薄型断面であることに 衝撃をうけました。

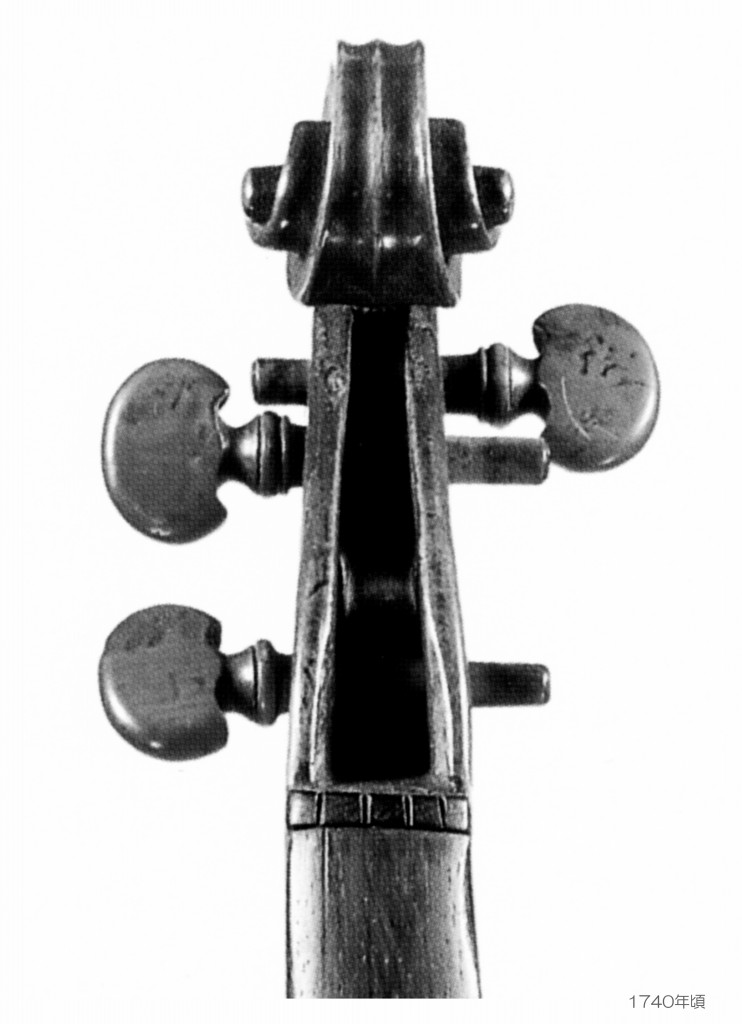

William Forster Ⅰ( ca.1713-1801 ) Violin, 1740年頃

William Forster Ⅰ( ca.1713-1801 ) Violin, 1740年頃

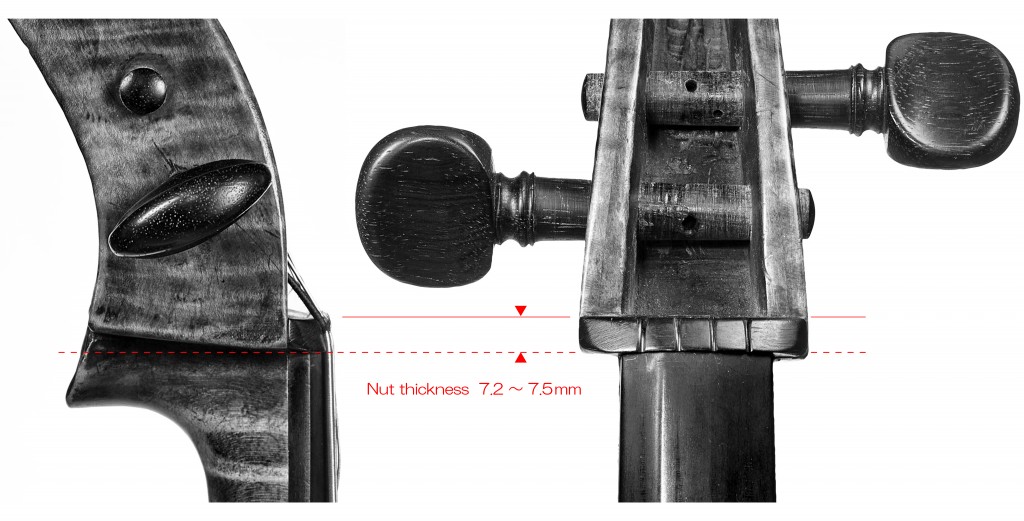

Matteo Goffriller (1659–1742) Cello, Venice 1710年頃 , Collections of the Music Museum – Philharmonie de Paris. Goffriller’s cello nut thickness seems to be 7.2~7.5 mm.

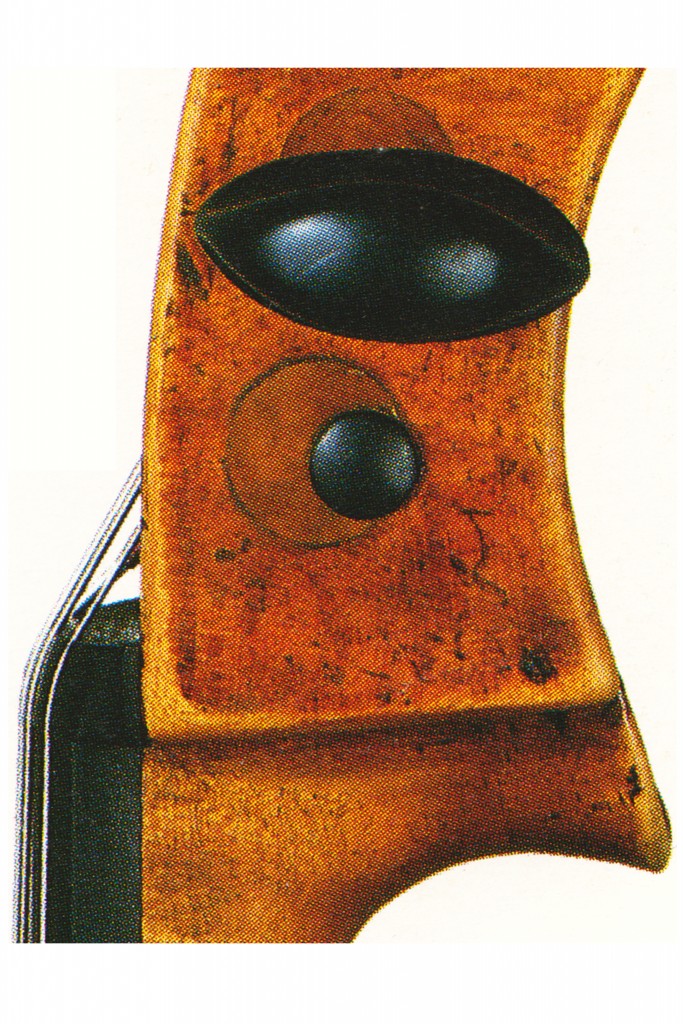

Alessandro Gagliano (1640–1730) Cello, Napoli 1724年

Alessandro Gagliano (1640–1730) Cello, Napoli 1724年

Alessandro Gagliano (1640–1730) Cello, Napoli 1724年

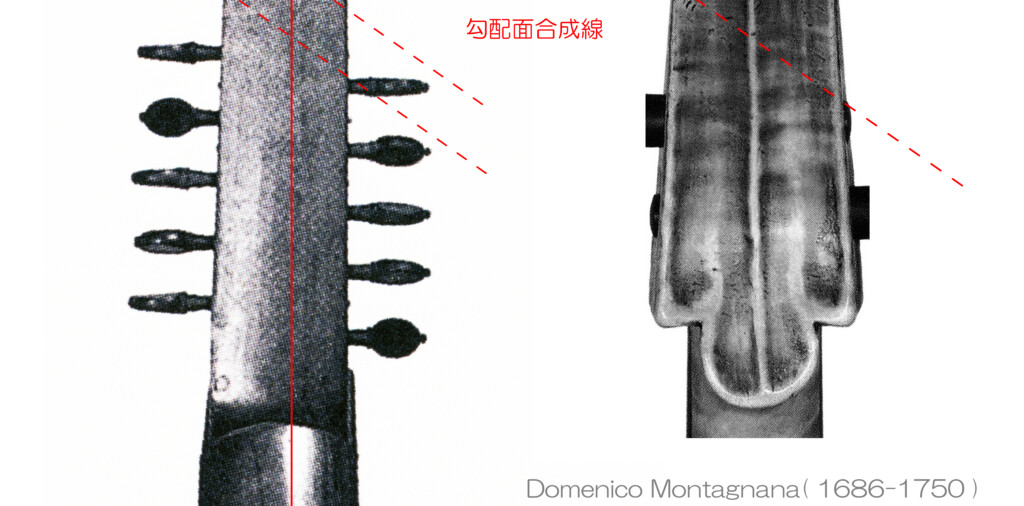

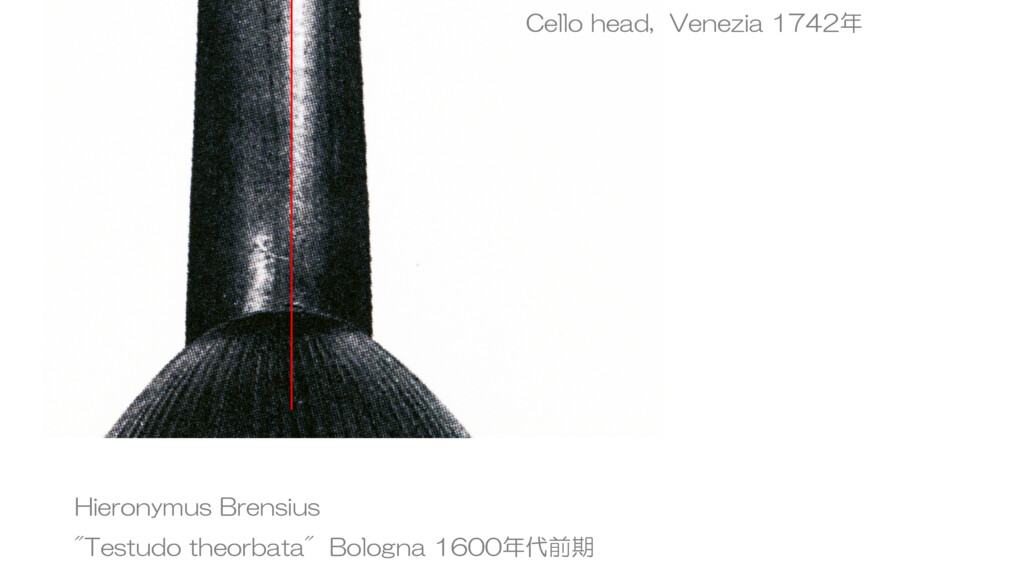

Domenico Montagnana( 1686-1750 ) Cello, Venezia 1742年

Domenico Montagnana( 1686-1750 ) Cello, Venezia 1742年

Annibale Fagnola ( 1865-1939 ) Cello, Turin 1904年

Annibale Fagnola ( 1865-1939 ) Cello, Turin 1904年

Annibale Fagnola ( 1865-1939 ) Cello, Turin 1904年

Annibale Fagnola ( 1865-1939 ) Cello, Turin 1904年

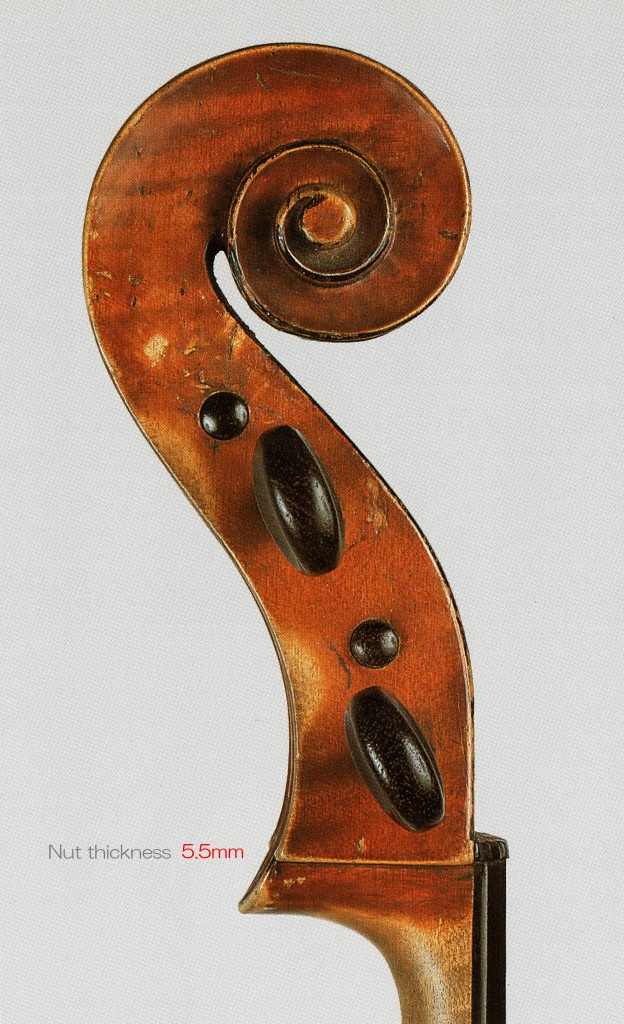

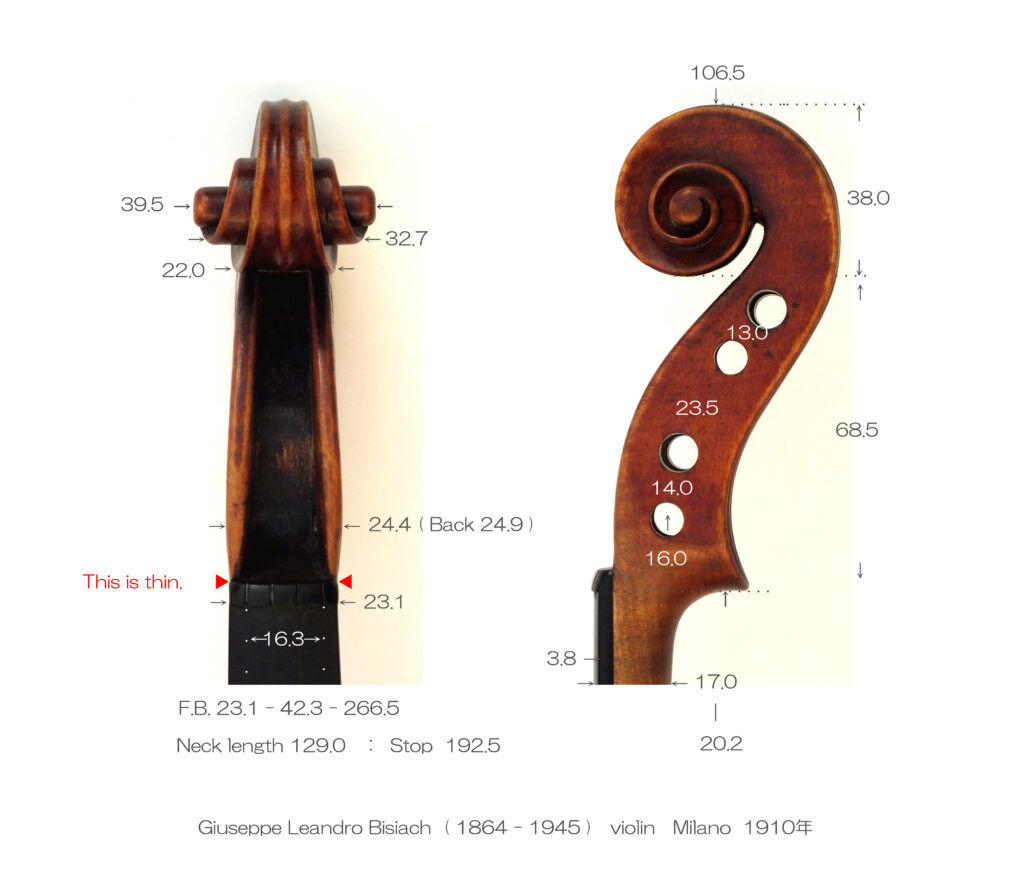

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin, Milano 1910年

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin, Milano 1910年