6. ペグ組による機能設定

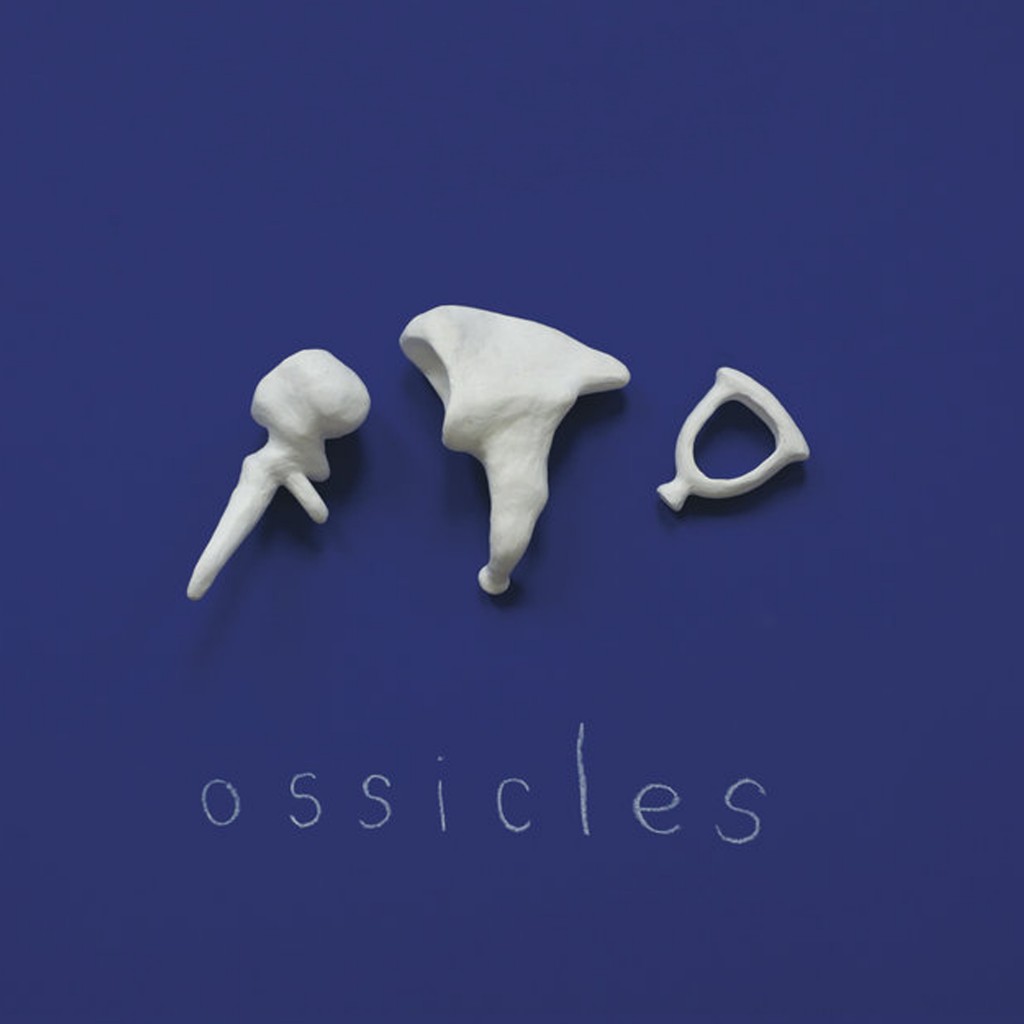

私達の耳は、空気の粗密波である音を 鼓膜が受けて振動し、それに付着している3つの耳小骨( ツチ骨 – キヌタ骨 – アブミ骨 )が “てこ”の原理で、元の振動を おおよそ2倍~3倍程に増幅して蝸牛に伝えることで聞き取っているそうです。

ですから、こんなに小さい耳小骨ですが 増幅器の働きをしていると言えます。

そして、ヴァイオリンや チェロのヘッド部にも 同じように増幅器としての役割があると捉えることができます。

先ほど、ヘッド部では勾配面合成線を彫り込んだ不連続面加工が大切であるとのお話しをさせていただきました。それは土台としての条件で、それが最終的に機能するには ペグ位置が”ねじり”において効果的であることが必要なのです。

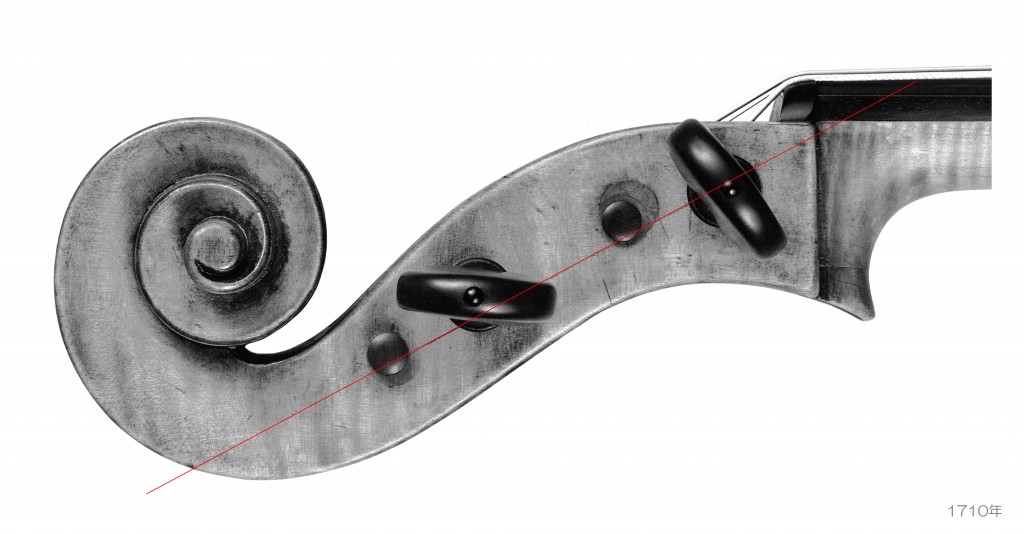

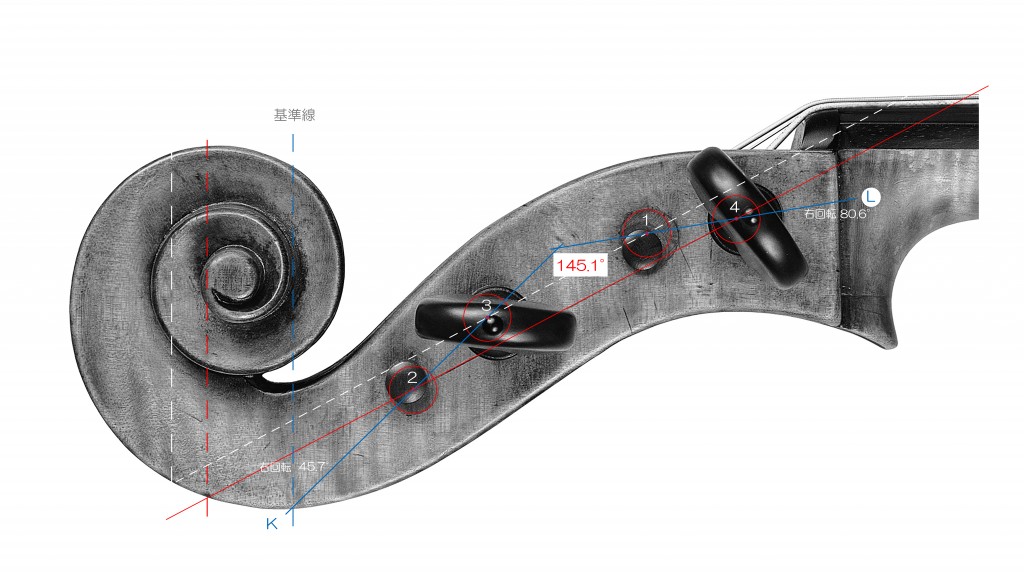

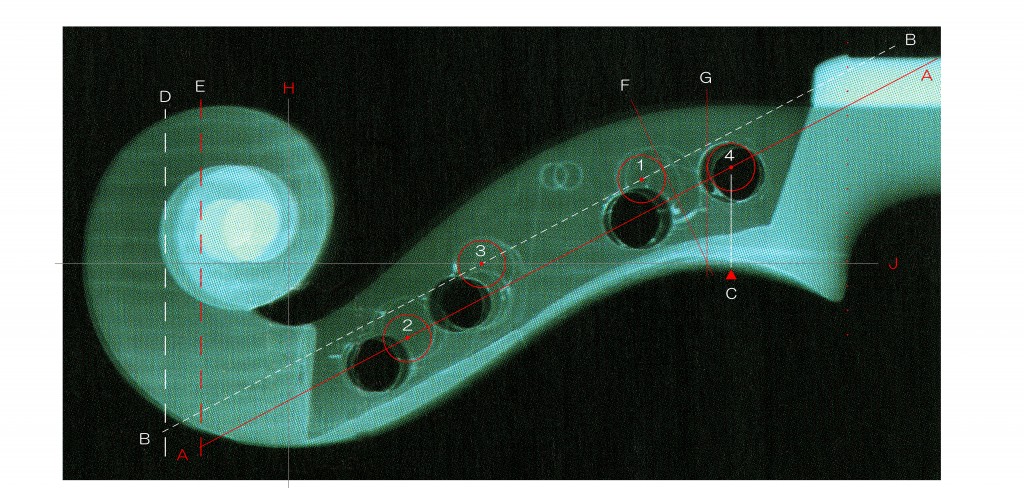

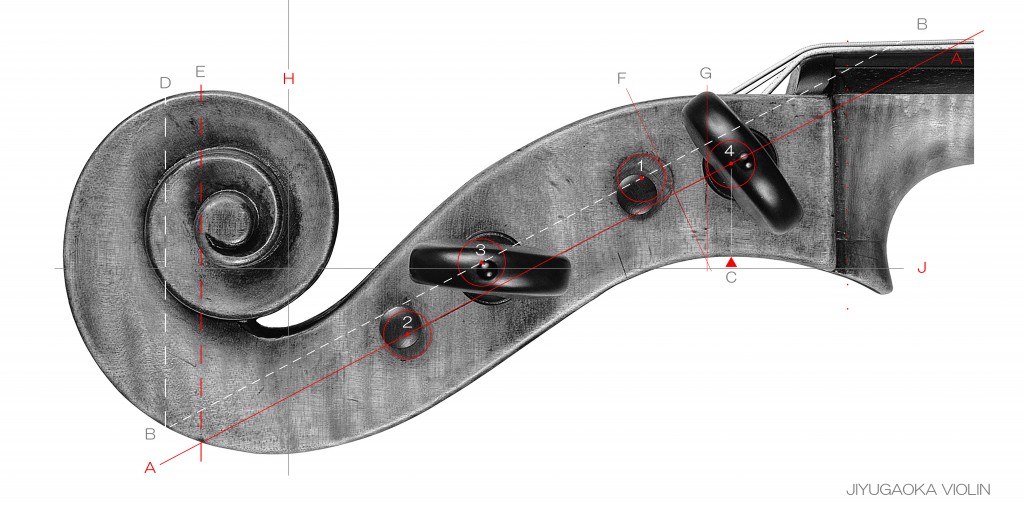

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Gore-Booth” 1710年 LOB 756-3415-229-437 / Arching hight F. 24.0mm – B. 29.5mm / B.Stop 407.0mm

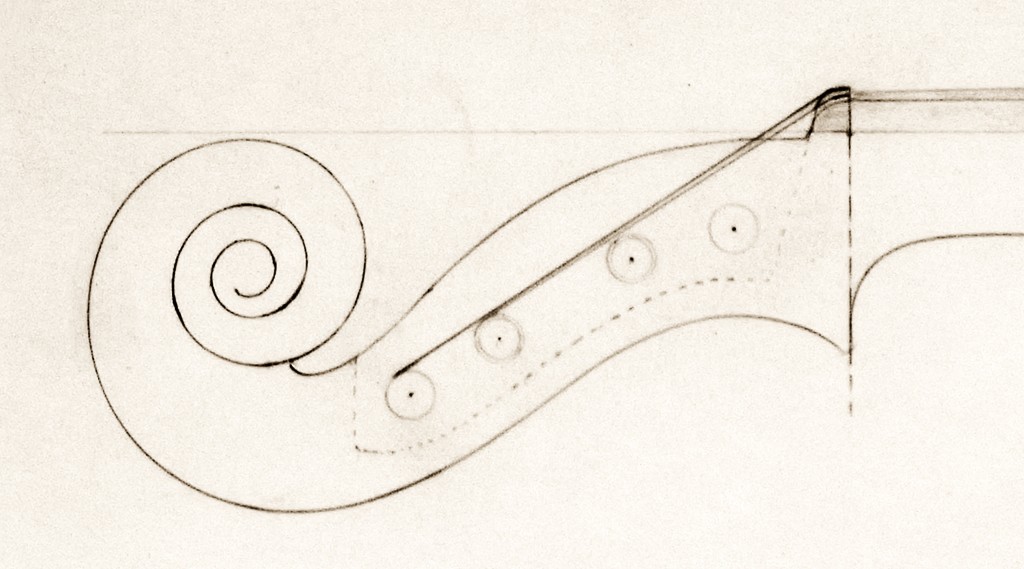

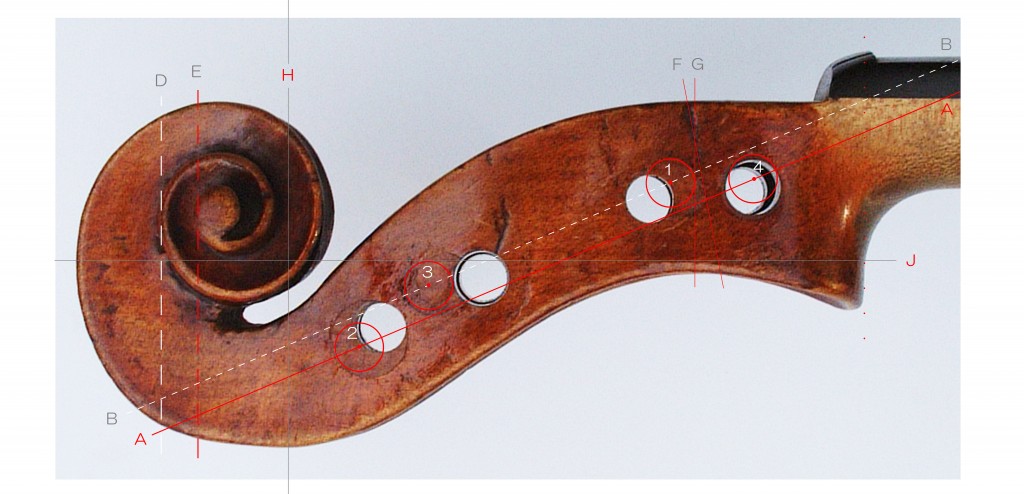

そこで先ず、ペグ位置に関しての考え方を暗示する”印”を、ストラディヴァリのチェロ “Gore–Booth ”で見てみましょう。

この”印”を 若い頃の私は『2番線と4番線のペグホールの中心はライン上で、1番線と3番線は外接円として穴をあける。』とだけ解釈していました。

しかし 音響上の評価以前に、この位置に ペグを取り付けると、2番線がナットの溝からペグまでの間で3番線ペグや1番線ペグと接触する状態となることで混乱していました。

現代では、この状態を嫌い “ブッシング”と呼ばれる修理によって ペグホールを埋めた上で、穴の位置を移動することが一般的に実施されていたからです。

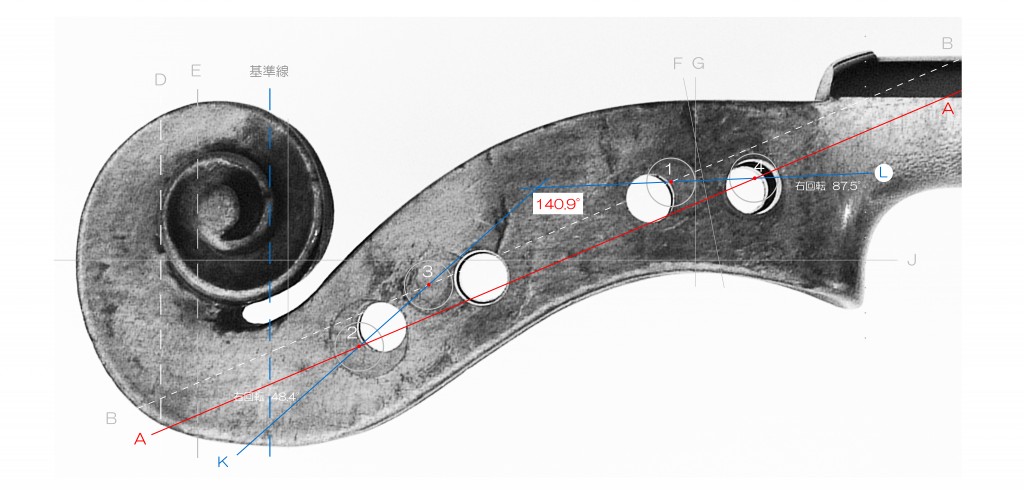

Giuseppe Gagliano 1726-1793 & Antonio Gagliano 1728-1805 Violin, Napoli 1754年

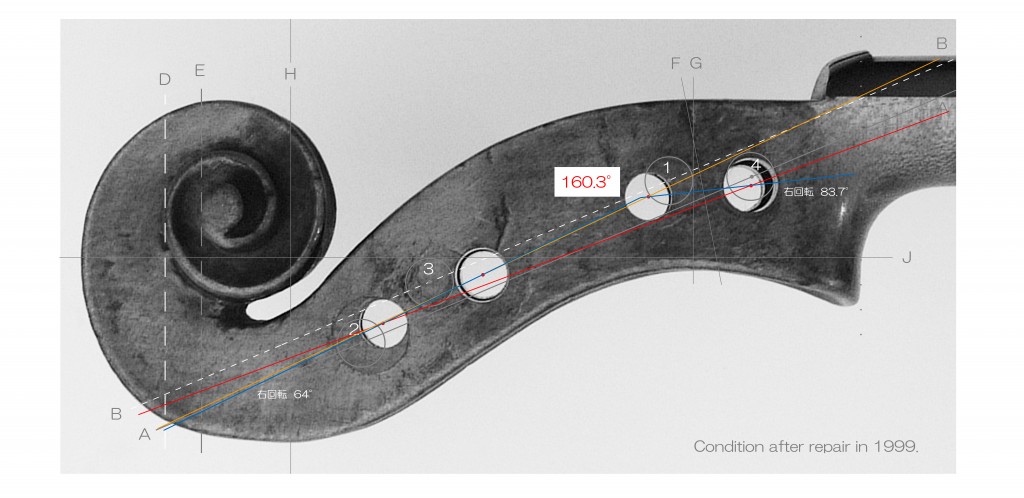

因みに、これは1999年に・・私が 3番線ペグホールと1番線ペグホールを移動したヴァイオリンです。このヴァイオリンには 私の仕事より前にも 同様なブッシングが行われていました。

私が埋めた3番線ペグホールと1番線ペグホールは、上の仕上がり後写真の赤円部分で、その下には ブッシング作業のはじめにコピー機で直接横にした状態でコピーし、それに エンピツと赤ペンで “修正位置” を検討した資料を置きました。

それから 下に、別の”ペグ位置移動”の事例もあげてみました。

Ferdinando Gagliano ( 1706-1784 ) Violin, Napoli 1761年

これは、1980年に出版された 弦楽器写真集 V.E.Bochinsky “Alte Meistergeigen / BandⅤNeapel Schule”の123ページから引用したもので、Ferdinando Gagliano( 1706-1784 )の ヴァイオリン ヘッドです。

左のブッシングが私の仕事で 右写真のブッシングは「 私以外のだれか・・」 な訳ですが、比較すると 会ったことがない兄弟達の類似した仕事ぶりが うかがえると思います。

私は 今でも、穴の直径を小さくするブッシング修理は 頻繁にやっていますがオールド弦楽器の “ペグ位置移動”は 1999年の この仕事を最後に完全に止めました。

残念ながら 私が実施した”ペグ位置移動”によって、このオールド・ヴァイオリンの ヘッド部は 振動が減少し、それまでの響が少し薄くなったからです。

もちろん家一軒ほどの価格で販売した名器ですから、美しい高音域の響は 作業前と変わることはありませんでしたが、”ペグ位置移動”前後で比較すると 低音域の一部の共鳴音が消えていることが識別できました。

このツラい経験により、ペグ位置によりヘッドのゆれ方の差が生まれていることに気づき 検証を進めることになりました。

その結果、ヴァイオリンや チェロのヘッド部は 4本のペグにそれぞれの役割があり、”増幅器”のようなものであるという仮説にたどり着きました。

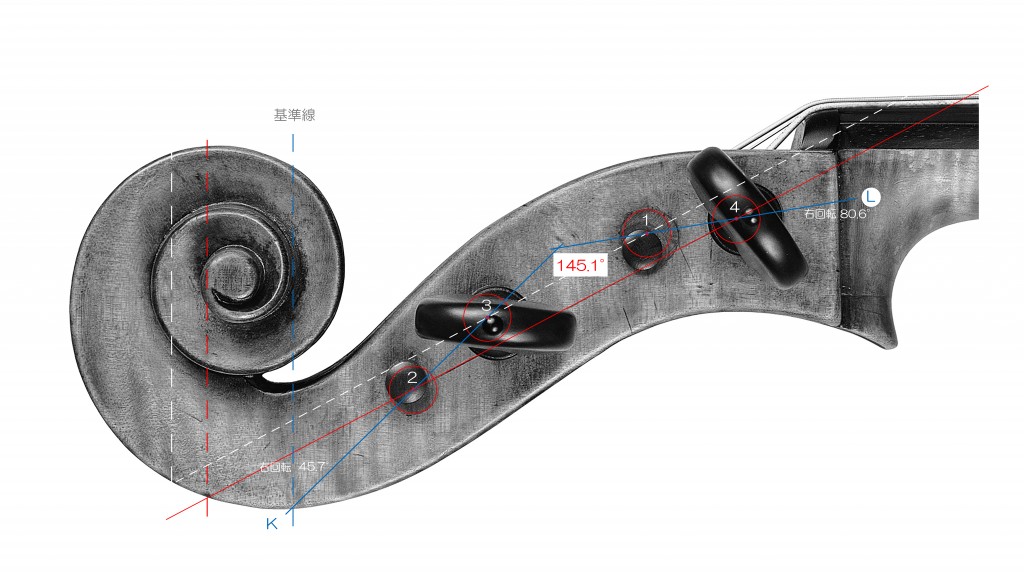

そして そこに至る 最初の読み解きは、冒頭のチェロ “Gore–Booth ” 1710年の ペグボックス側面の”印”( 線分 A )は、対となる 線分 B を暗示していると考えたことでした。

ここから、ペグボックスは、線分 A のライン上にある2番線ペグと4番線ペグが”節”を担当し、線分 B の1番線ペグと3番線ペグが”腹”としてゆれるのが”ねじり”に寄与していると考えたのです。

因みに、推定ですが 1710年製 チェロの場合は ペグボックスの”ねじり”のためのペグ間組み合わせ角度( 線分 Kと 線分 Lの交差角度 ) は 145.1°で、18世紀中期の それが強化されたこのヴァイオリンは 140.9°として製作されたようです。

その様に深い意図をもって製作されたヴァイオリン・ヘッドで、下図のよう”ねじり”角度 160.3°としてしまった私の判断は 適切ではありませんでした。

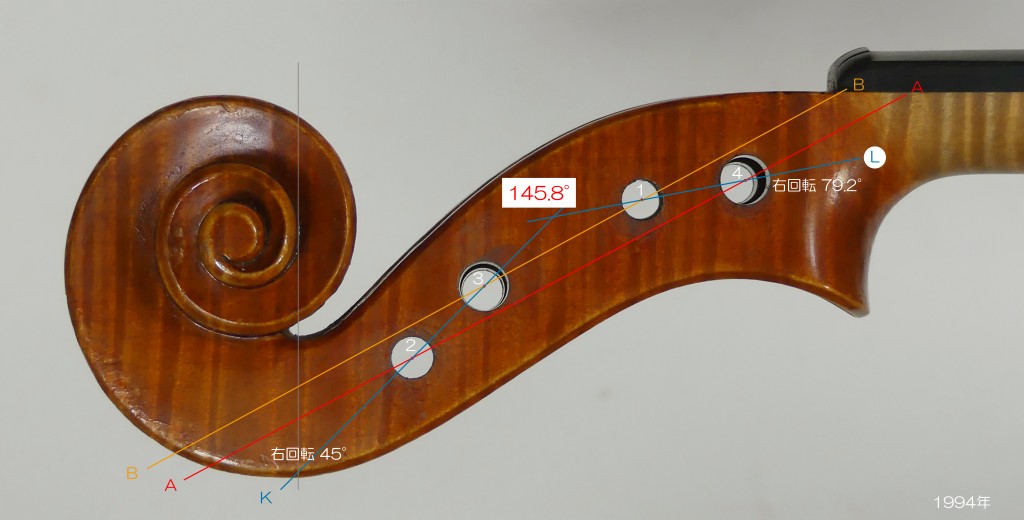

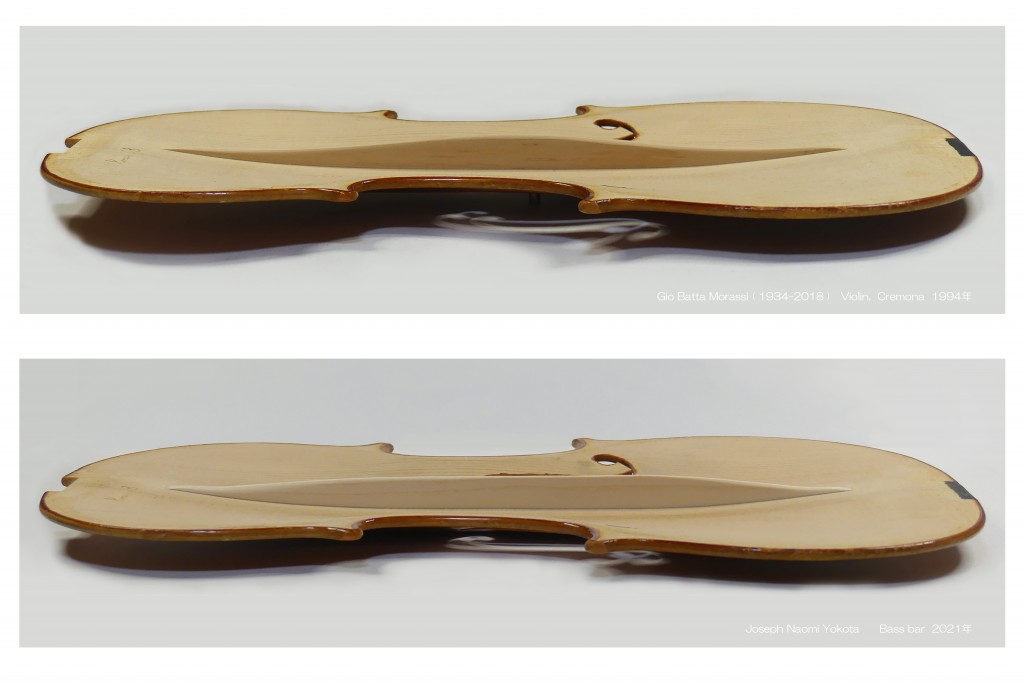

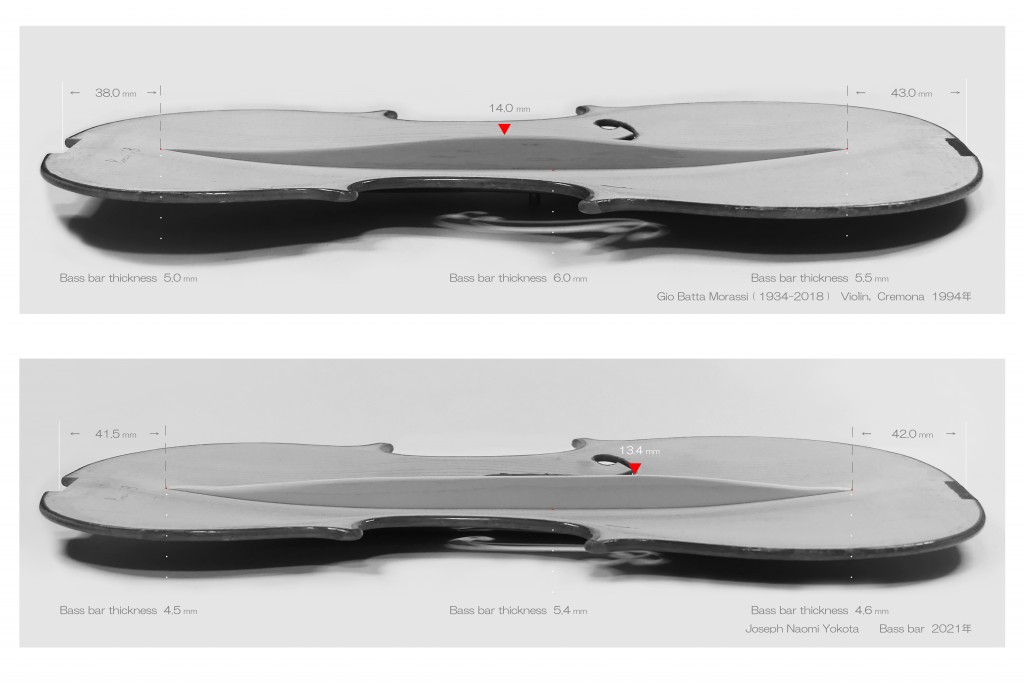

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

Each peg spacing from the nut position. / N 17.0 – 15.0 – 19.0 – 16.8

それから、上事例とは真逆に “ペグ位置移動”が上手くいった例も挙げておきたいと思います。

新作で購入された方が 28年程そのままで使用された このジョ・バッタ・モラッシー氏が製作したヴァイオリンは、ヘッドの”ねじり”角度が 152.4°となっていました。

追記:参考資料

なお、ジョ・バッタ・モラッシー氏は、遅くとも 2000年頃にはペグ間組み合わせ角度( 線分 Kと 線分 Lの交差角度 )が、 138°程となっているペグ配置に考えを改められたと、私は思っています。

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 2000年

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 2000年

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

Each peg spacing from the nut position. / N 17.0 – 13.8 – 26.0 – 13.8

数年前のことですが、私は このヴァイオリンにブッシング修理をして”ねじり”角度を 145.8°に変更しました。

この事例は、ペグ間組み合わせ角度の変更のみではありませんでしたので、レスポンスなどが改善された因果関係は 端的には立証されていませんが、ヘッドの振動はあきらかに良くなりました。

このヴァイオリンは、 所有者の方が新作の時から 合奏に使用されていたそうですが、その評価は 下のメール文面(抜粋) のようなもので、費用をいとわない徹底的な整備を依頼されました。

この楽器は これまで一度も手を入れたことがありません。 音は大きくはあっても固さが目立つ楽器で、 音色や響きは一本調子で、手こずらされる印象です。

さすがに、当初は 私も 依頼を受けるか逡巡しました。

全体に丈夫過ぎたことで、表板が平らに変形し魂柱が食い込み レスポンスも鈍くて、弾き込んでも鳴るようにはならない 見本のような状態だったからです。

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

このように、『現代製作者』の作品で バスバー交換や、ネック角度、指板設定、ペグ位置などの変更、そして 駒、魂柱などを製作するという・・ とても希なケースでしたが、”ペグ位置移動”は 確実にレスポンスの改善に寄与してくれたと思っています。

Gio Batta Morassi ( 1934-2018 ) Violin, Cremona 1994年

ここで、ペグボックス部の”ねじり”に関する基礎原理をまとめたいと思います。

平行した線分 A、線分 Bを目安に1番線 -3番線ペグ間を十分確保した上で ペグが取り付けられる時、その2本の線分の距離が離れるほどペグボックス部の”ねじり”が大きくなり、これによって弦のゆれが増幅されヘッド部が激しく振動します。

それは、ペグボックス部の本質的な仕組みが 線分 Kと 線分 L 上にあるペグ・グループの応力が 一定角度で交わる設定にあり、”ねじり”はそれを反映するからです。

また、この設定とペグボックス部の勾配面合成線などは対応していると考えられます。

Andrea Amati( ca.1505–1577 ) Violin, “Charles IX” 1564年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Gore-Booth” 1710年

Giuseppe Gagliano( 1726-1793 ) & Antonio Gagliano( 1728-1805 ) Violin, Napoli 1754年

Giuseppe Gagliano( 1726-1793 ) & Antonio Gagliano( 1728-1805 ) Violin, Napoli 1754年

ともあれ、ペグボックス部に配置されたペグのはたらきによって弦振動が増幅されて ヘッド部が激しくゆれ、響胴は その”対” となることで良質な響きが生みだされるという仕組みは 本当にすばらしいと思います。