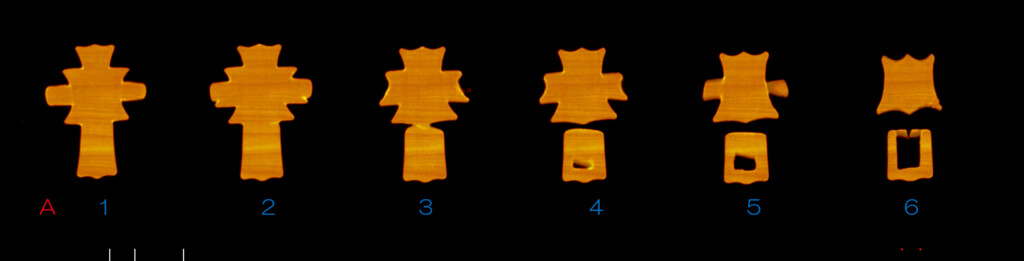

9. ヘッド背面の 不連続面設定について

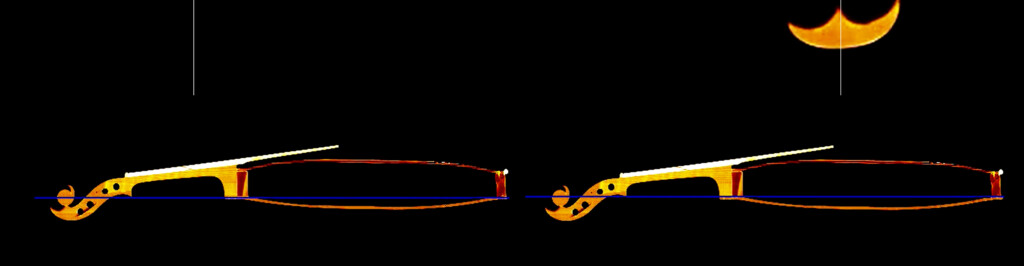

道路の合成勾配

それから、不連続面設定によってヘッド部で “ねじり”が誘導されているという事についても お話しておきたいと思います。

例えば “オールド弦楽器”で、ヘッド部の背中側を 頂点側からエンドピン方向に見ると、カーブが連続する道路の合成勾配のように 基準線の手前が左傾斜で 基準線を越えると →右傾斜 → 左傾斜 → 右傾斜 と変化させて『ねじり』を誘導しているものが多いようです。

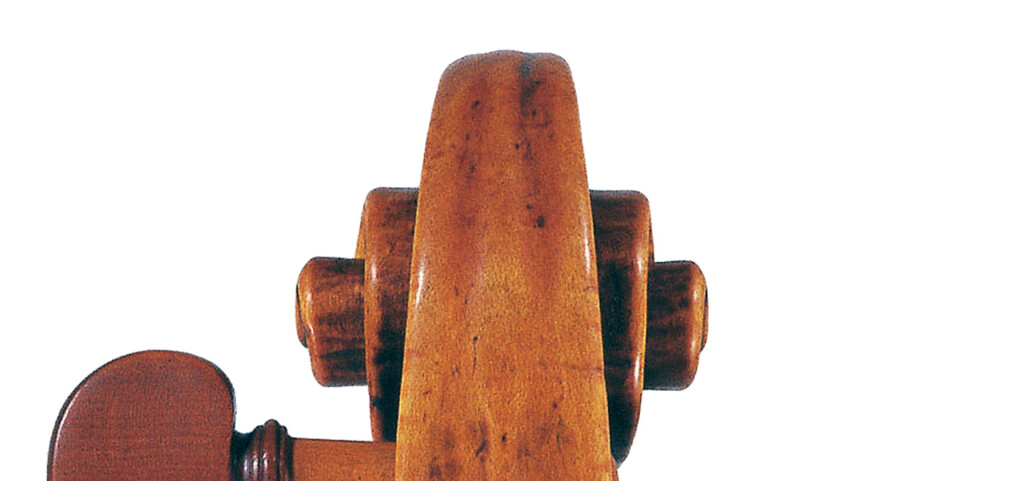

Matteo Goffriller (1659–1742) Cello, Venice 1710年頃

Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

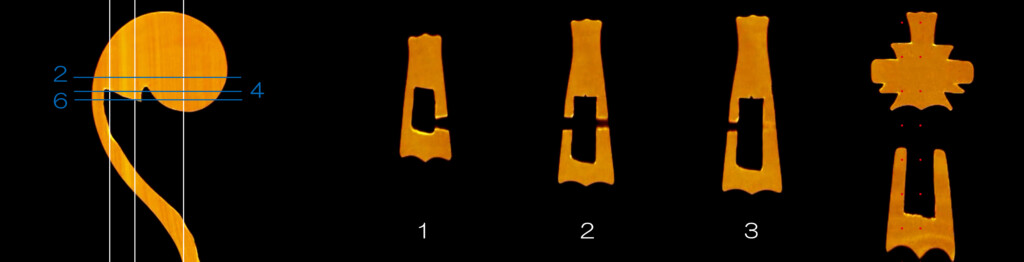

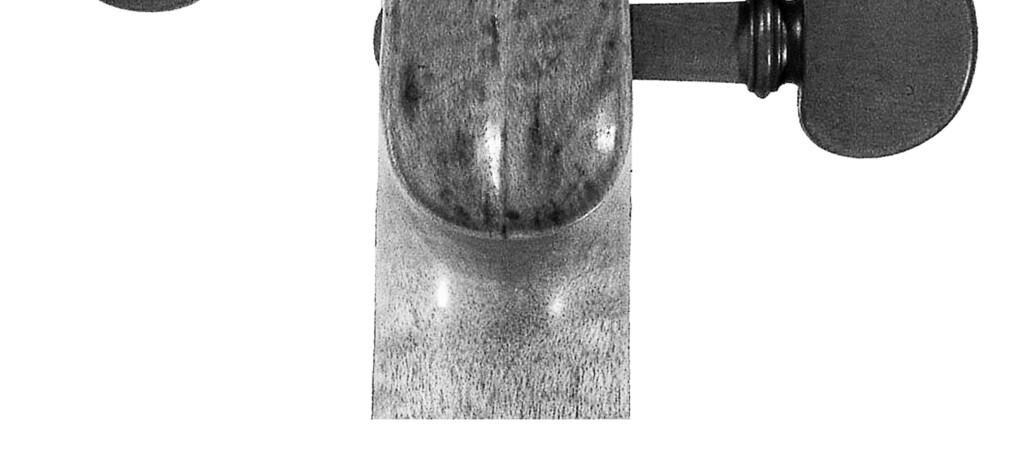

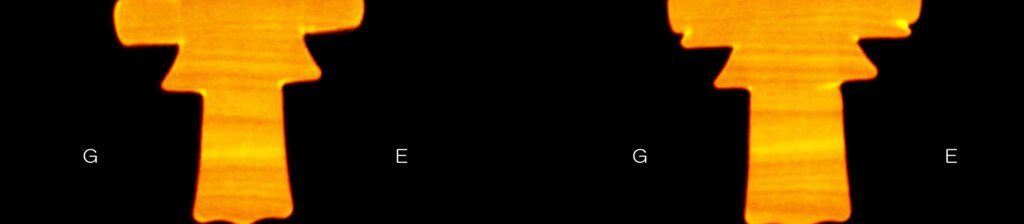

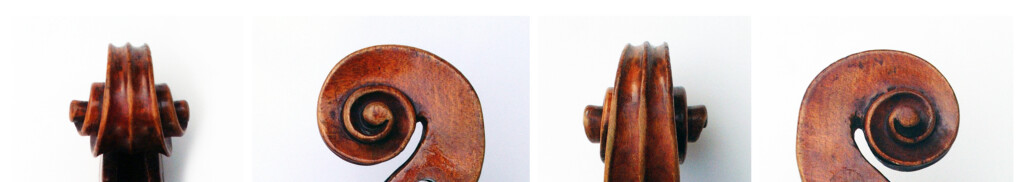

それを、このヴァイオリン・ヘッドで撮影してみました。

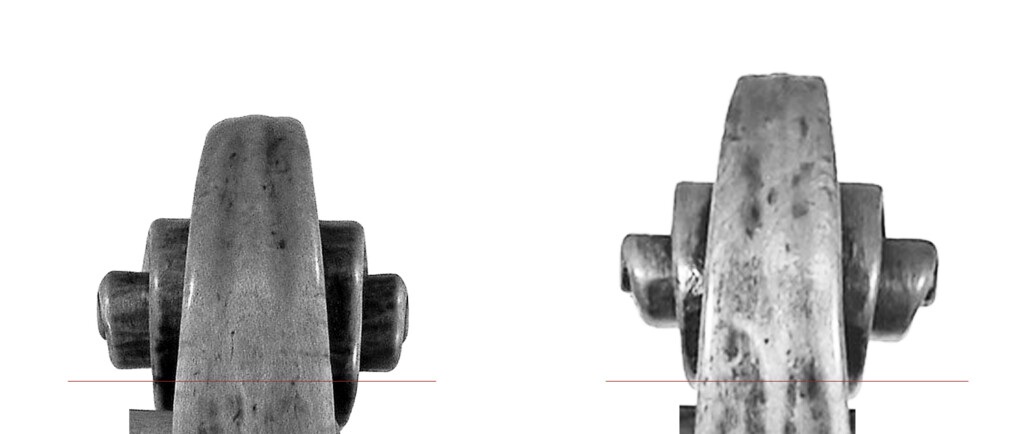

まあ・・ 難しいですね。このように、ヴァイオリンは チェロと違って合成勾配が撮りにくいので、① 基準線の手前の左傾斜 ② 基準線を越えた位置の右傾斜 ③ 谷底までの 左傾斜 ④ 右傾斜の ダック・テイル部 ( Duck tail ) とそれぞれの部位を狙って撮影し、順にならべてみました。

① 逆方向からの写真ですが、基準線手前の左傾斜です。

② 基準線を越えた位置の 右傾斜は、こんな感じです。

③ そして、やはり逆方向で 谷底あたりの左傾斜のクローズアップです。

④ ダックテイル ( Duck tail )は どちら側から撮影しても、右傾斜が分るように撮るのは 難しいと思います。

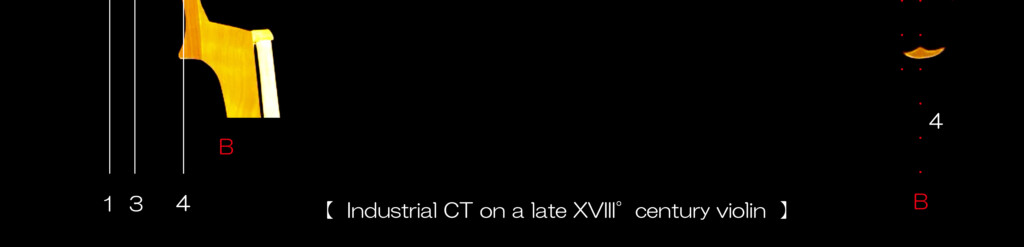

一応の参考としてあげますが、ヘッド端部は 逆方向からはこのような様子で、頂点側からだと 下のように見えます。

Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

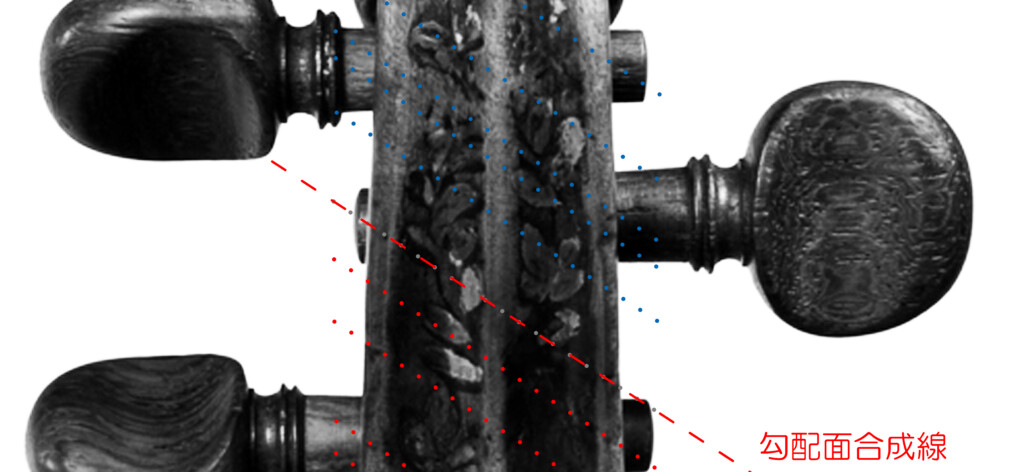

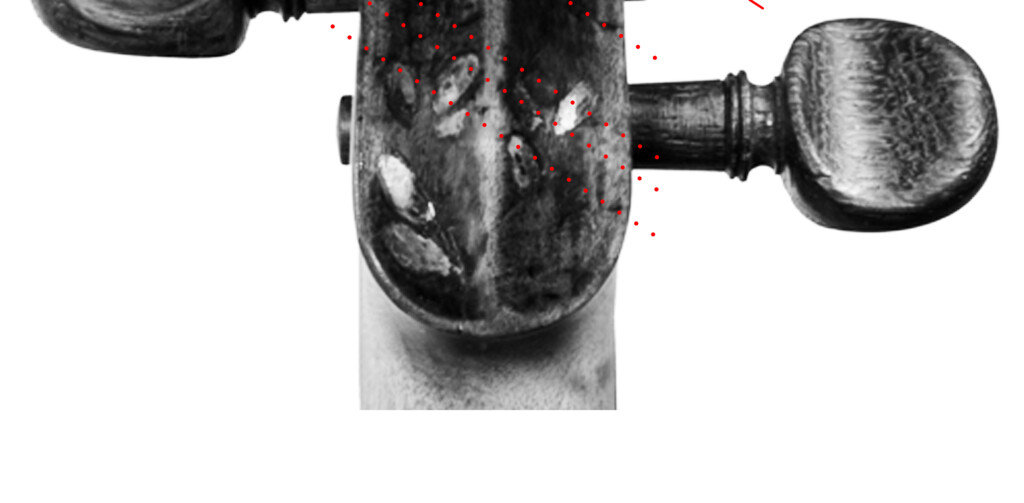

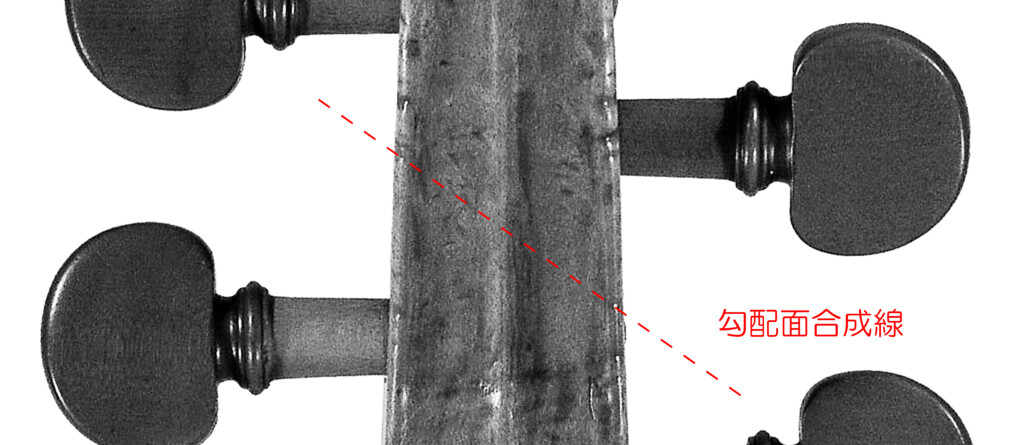

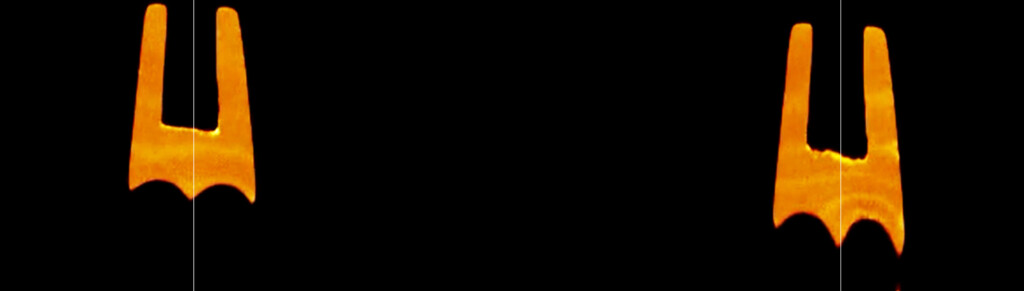

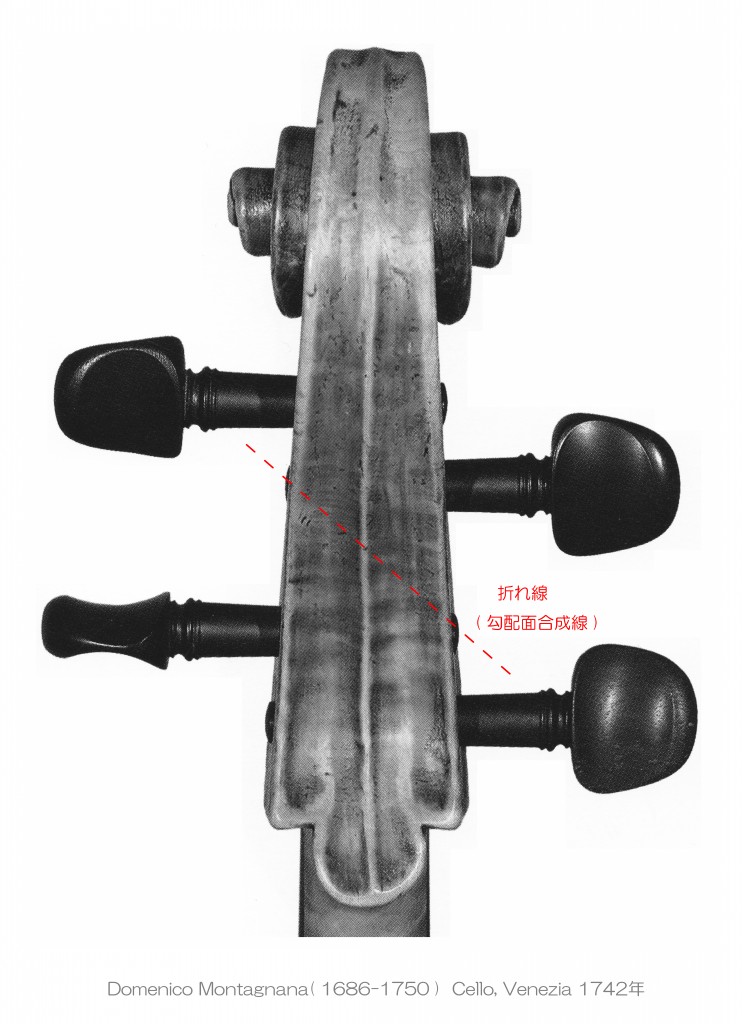

この不連続面加工で大切なポイントのひとつが、ペグボックス部の傾斜を変化させ『折れ線 ( 勾配面合成線 )』が 彫り込まれていることです。

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

Antonio & Girolamo Amati Violin, “The King Henry IV” Cremona 1595年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1684年

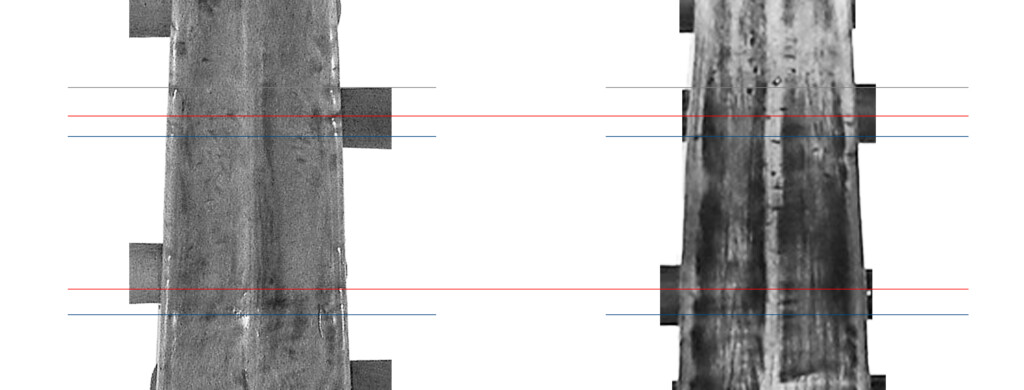

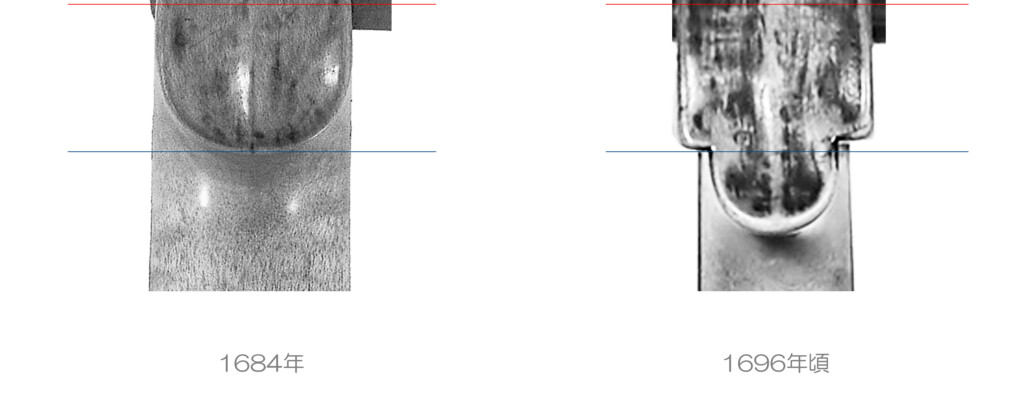

Andrea Guarneri Violin head 1684年 – Cello head 1696年

Andrea Guarneri Violin head 1684年 – Cello head 1696年

当然ですが、ペグボックスの面取部の 焼き入れされたピン・マークなどは、水平方向の座標点でもありますので、上のヴァイオリンとチェロで示したように縦方向の比率を表してもいますが、同時に立体的な設定として”勾配面合成線”の目印も兼ねているのです。

Giovanni Battista Grancino ( 1637-1709 ) Cello, Milan 1710年頃

“Gioffredo Cappa” Chiaffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

“Gioffredo Cappa” Chiaffredo Cappa ( 1644-1717 ) Cello, “Jean-Guihen Queyras” Saluzzo 1696年頃

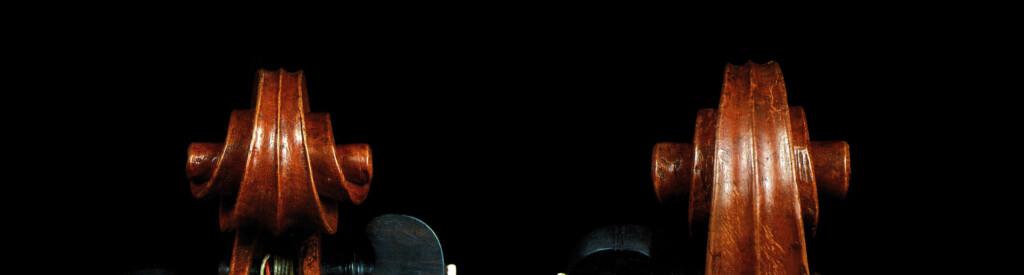

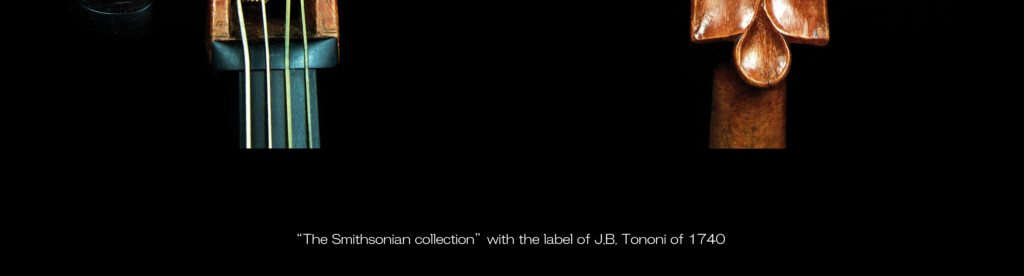

また、このような 勾配面合成線 などによる不連続面設定を知っていると、”パティーナ( Patina ) 加工”が控えめとされている オールド弦楽器のスクロール設定も 読み解けるようになります。

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian Cello, 1700年頃

Old Italian cello head, 1700年頃

Old Italian cello head, 1700年頃

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 )Cello head, Milan 1770年頃

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

J. & A. Gagliano ( J. 1726-1793 & A. 1728-1805 ), Violin Napoli 1754年

▶ 10. 「螺鈿紫檀五弦琵琶」の”工具痕跡”が意味することについて