13. 響胴に生じる”回転軸”について

さて 本題ですが、ここから 響胴に生じる回転運動( ねじりモーメント )の軸を、表板が接着されている基準面( horizontal reference plane ) や、ネック軸などとの関係性で捉える考え方についてお話しさせていただきます。

“Josef Schuster Cello” Rudolf Schuster 1990年

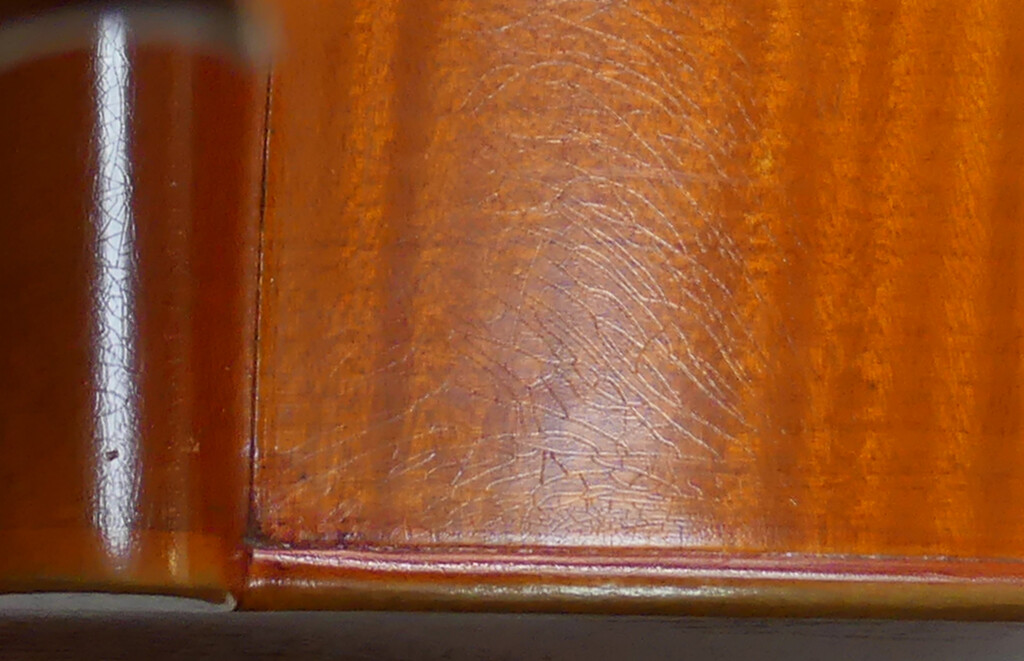

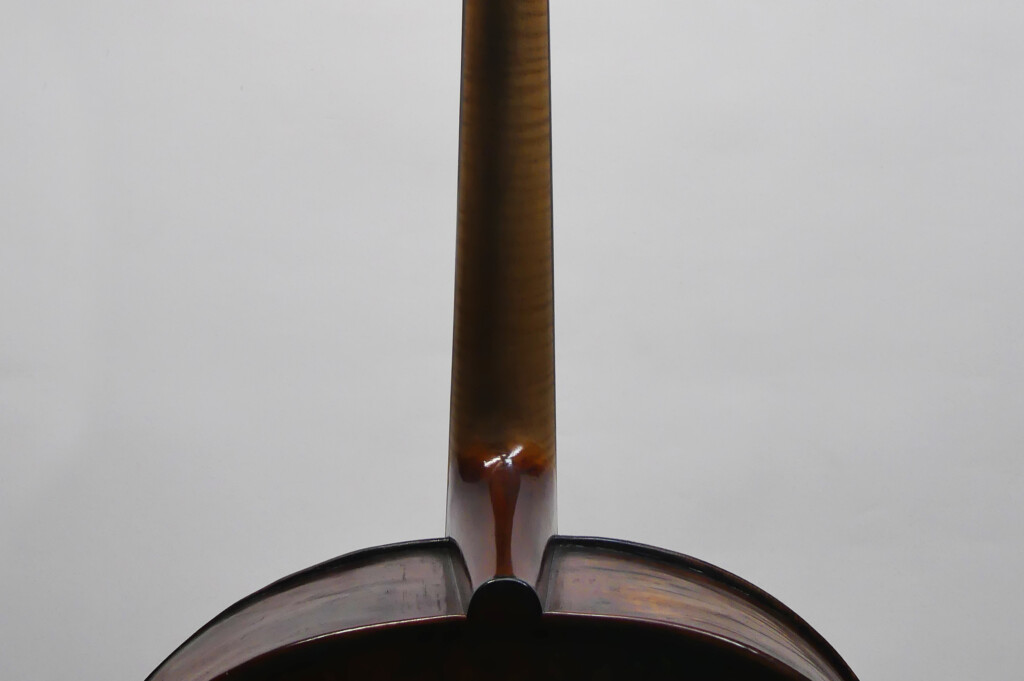

ニスのヒビ割れ拡大図

ニスに入ったヒビ割れを何台も検証していくと、ネックが接続された部分の側板で、 ニスひび割れが 下写真のような『X型』となっているものに出会います。

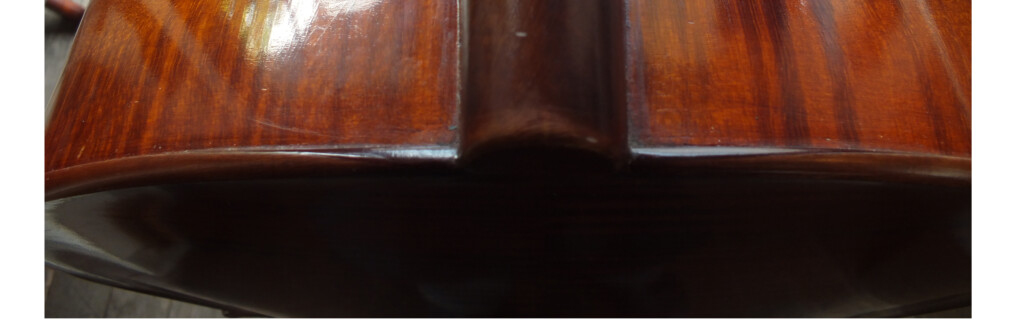

“Josef Schuster Cello” Rudolf Schuster 1990年

“Roderich Paesold Cello” Bubenreuth, 1999年

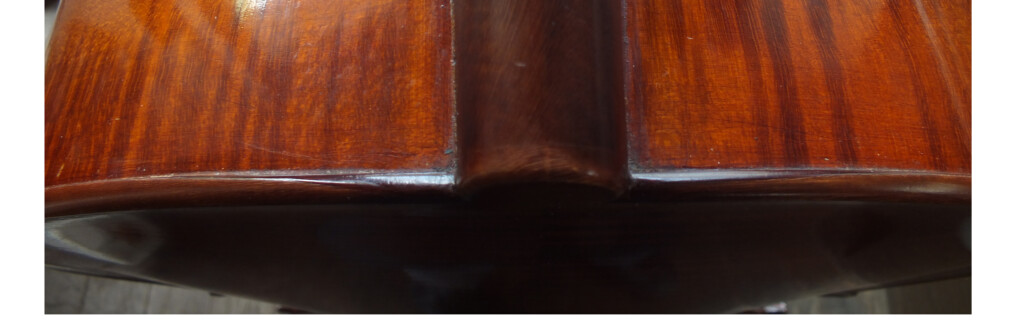

“Roderich Paesold Cello” Bubenreuth, 1999年

“Karl V. Schicker Cello” München, 1991年

“Karl V. Schicker Cello” München, 1991年

“Karl V. Schicker Cello” München, 1991年

“Karl V. Schicker Cello” München, 1991年

“Karl Hofner Cello” Erlangen, 1970年頃

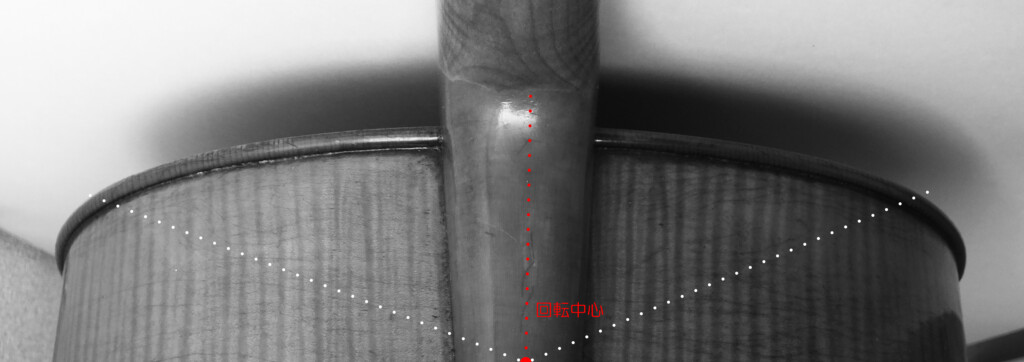

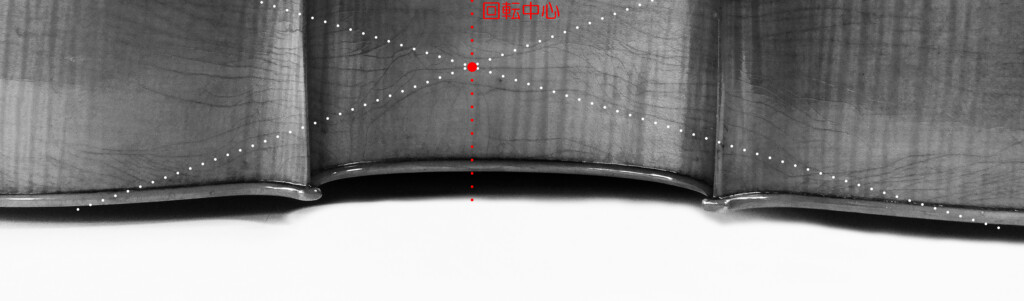

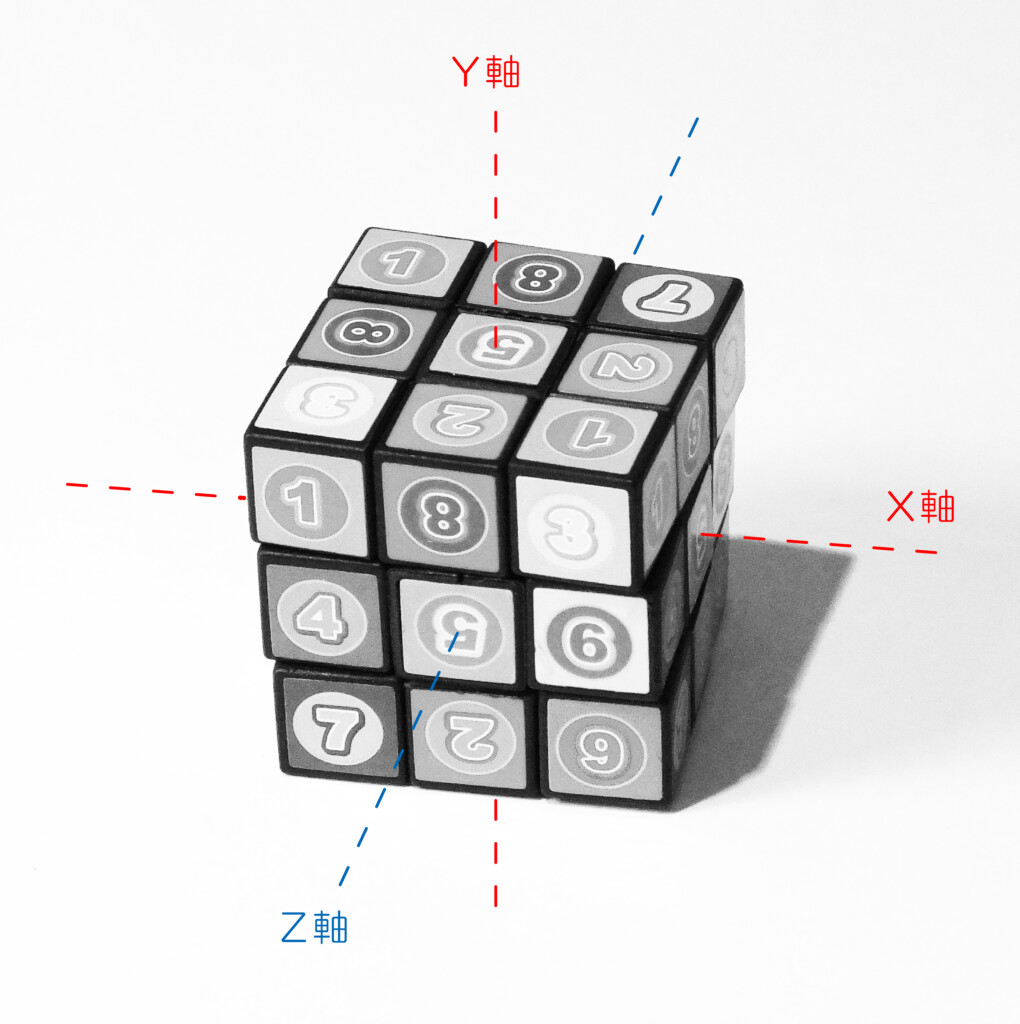

私はこの『X型』のニスひび割れは響胴が左右にねじりを繰り返しながら揺れたことで生じ、その 回転中心点に X軸が位置していると思っています。

また、ネック接続部の側板だけでなく このチェロのようにC字部コーナー側板にも同じような『X型』のニスひび割れパターンが確認できたりもします。

このチェロの場合で言えば、ニスひび割れから推測して 上図赤点位置に Z軸が貫通する回転中心点が生じたと考えられます。

( 側板にはコーナー部や F字孔も関与しますので ニスひび割れは複雑ですが、それらの要因を読み解き 区別することは可能です。)

“Karl Hofner Cello” Erlangen, 1970年頃

このように『X型』のニスひび割れから、響胴がねじり( Twist )を反復しながら揺れたということと、回転運動( ねじりモーメント )の軸がそこにあると考えると、6面が相互に関係するイメージが思い浮かべやすいのではないでしょうか。

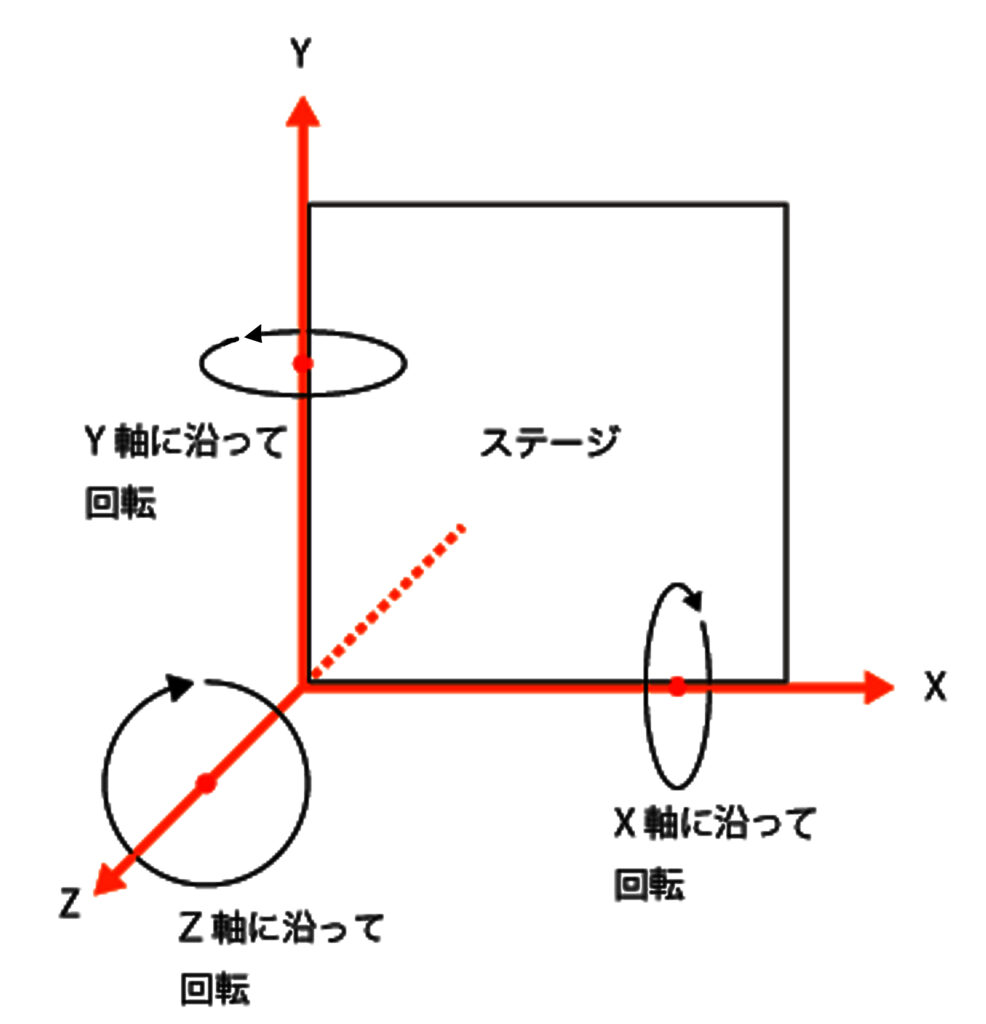

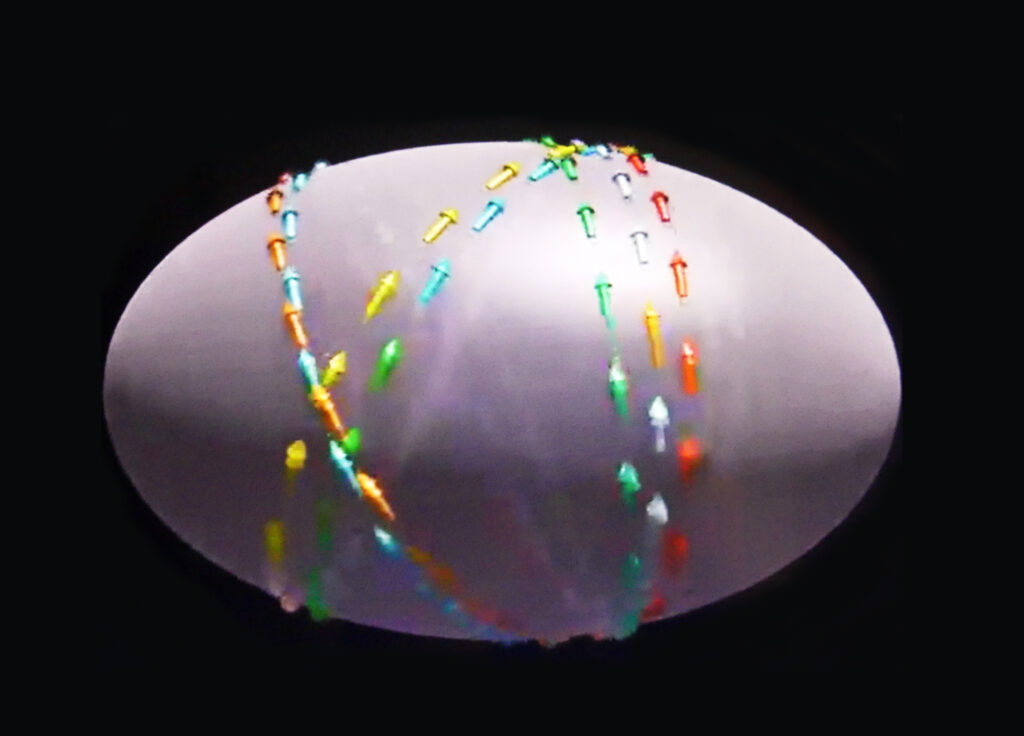

私は、響胴は箱状のものですから、ルービックキューブ ( 3×3 ) にある X軸、Y軸、Z軸が繫ぐ『それぞれの面にある中央ブロック』のふるまいと同じように、響胴でも それぞれの軸辺りで “連動”しながら回転運動を反復していると考えました。

■ “回転運動軸”の設定実例

■ “回転運動軸”の設定実例

オールド弦楽器は、表板が素速く”緩む”とともに、細やかにモードの反転が起こる条件設定とされており、それにより振動エネルギー消費が抑制され、効率よく共鳴部が歌うことで 豊かな音色を生み出せていると思われます。

これを実現しようとした私は、まず最初に『 音のレスポンスが素速いかどうか。』という要素は、それなりに向上させる余地があるのではないか?と考えました。

そして、回転中心となり”節”の役割を果たすゾーンを、ルービックキューブのように素速くリレーションするように工夫することで 一定の効果があることを確認しました。

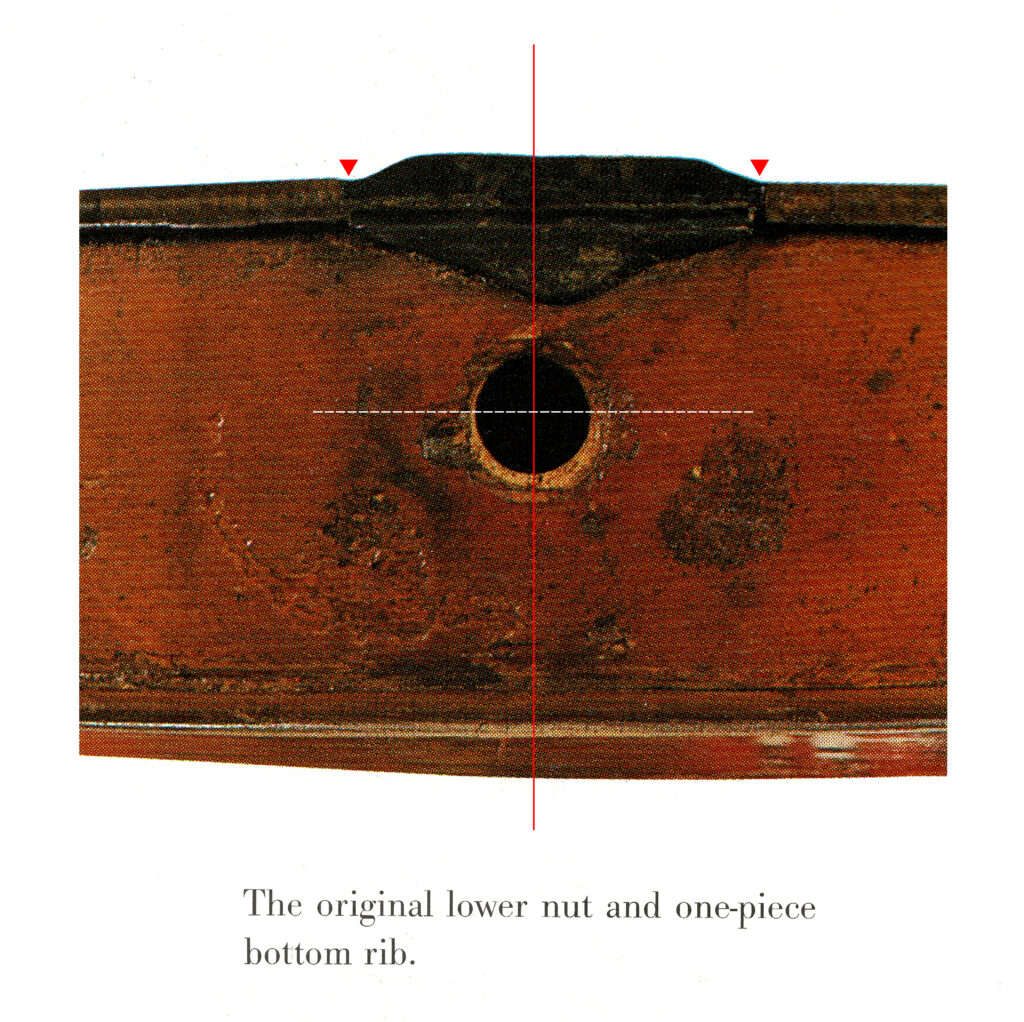

Old Italian Cello, 1700年頃 / ネック整備 ( 2023-9-27 JIYUGAOKA VIOLIN )

それでは 響きを改善するための具体的な工夫のひとつを、チェロを例としてあげてみます。

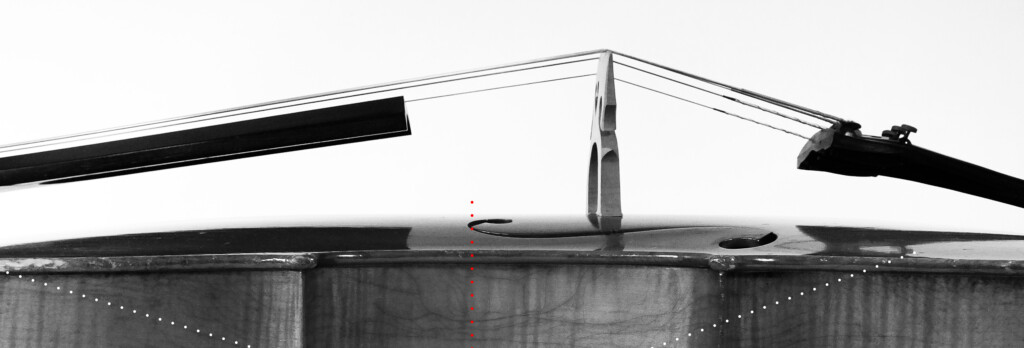

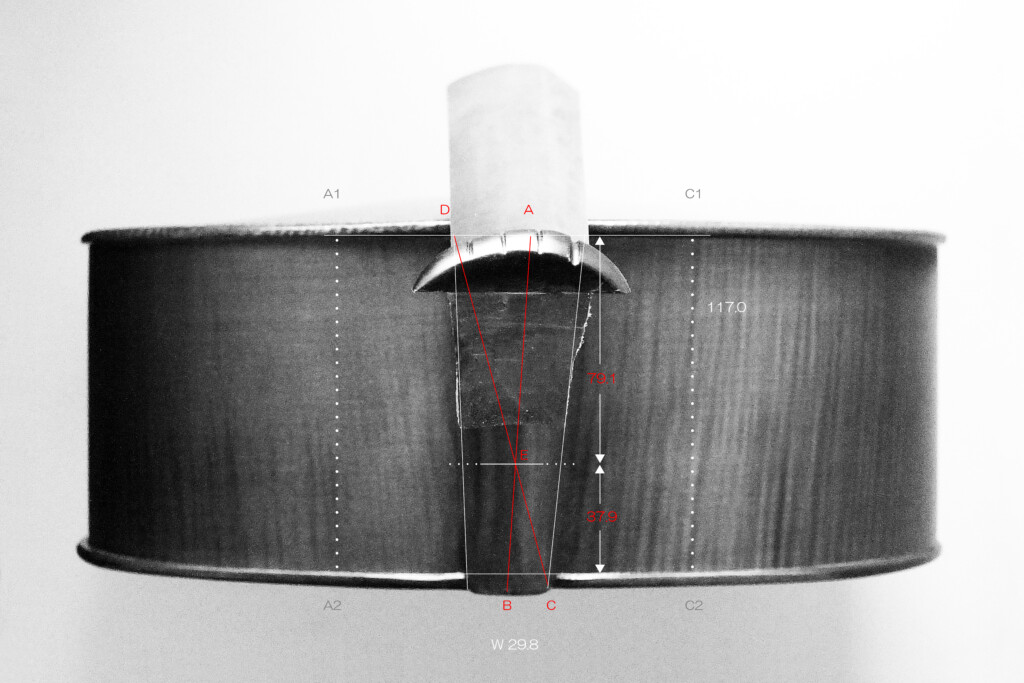

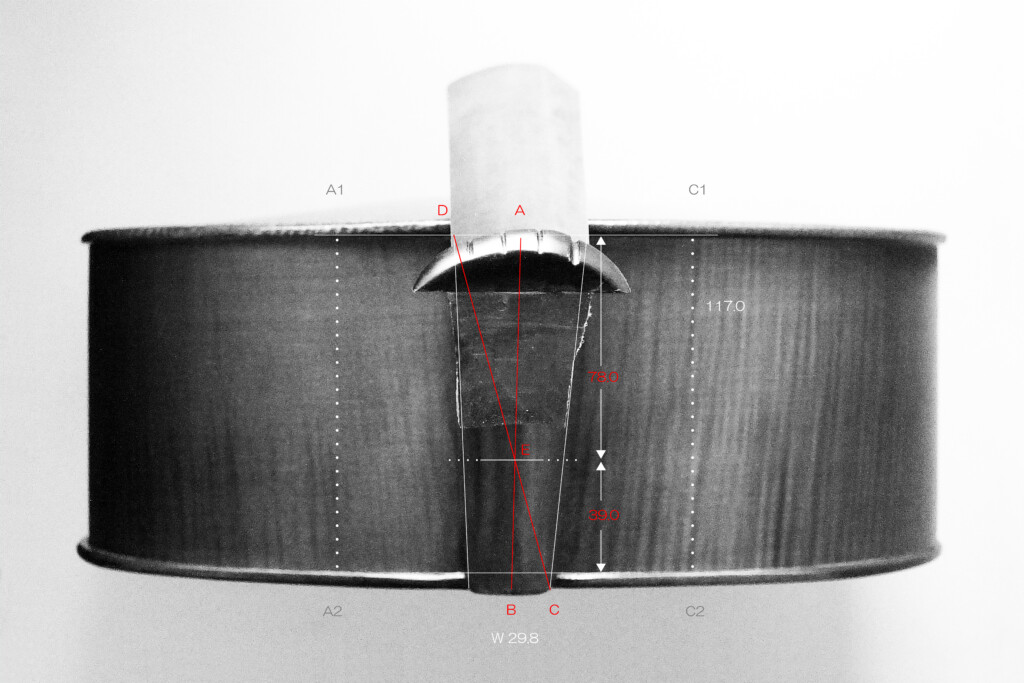

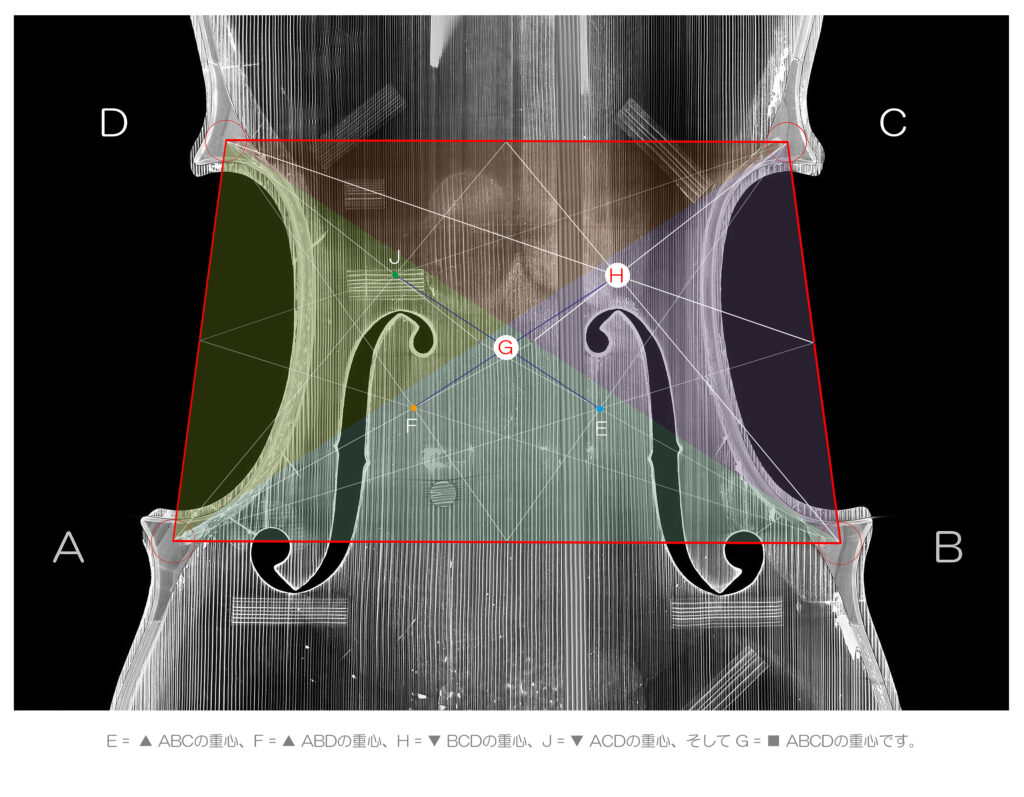

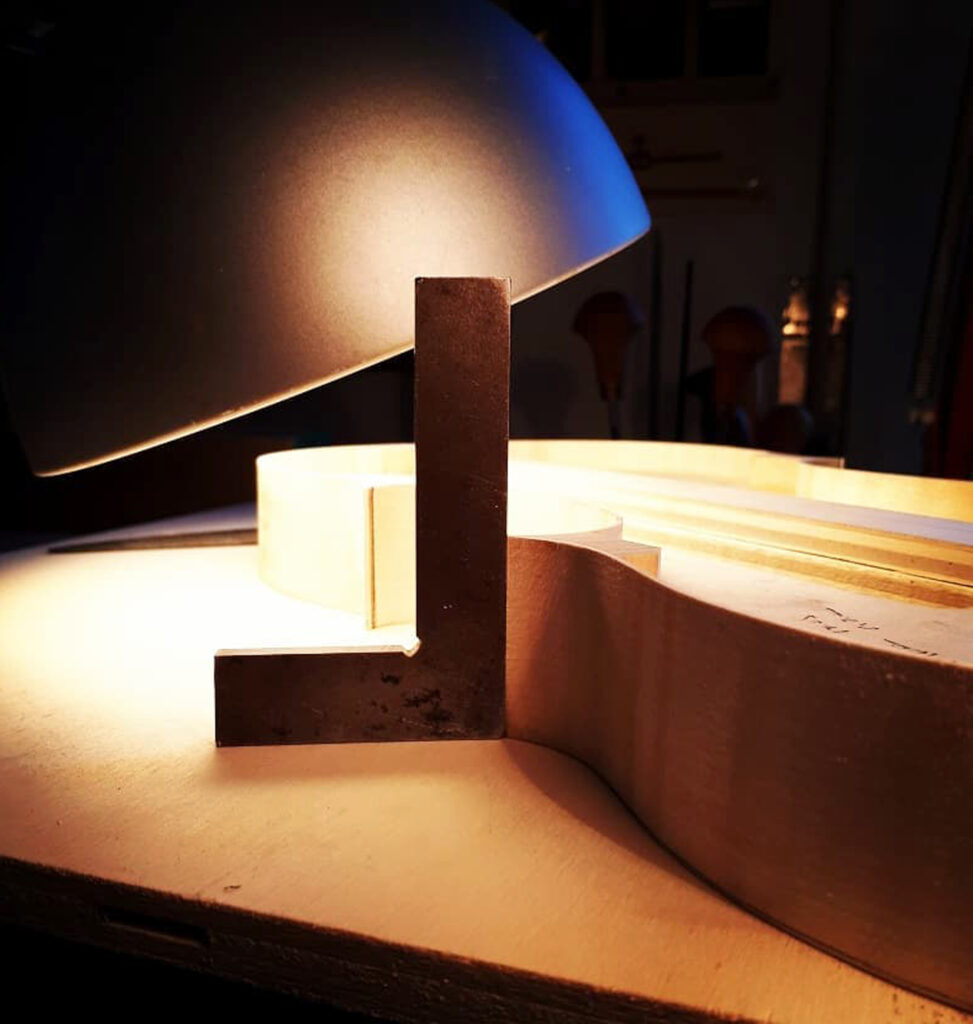

私は、演奏者が敏感に響きのコントロールが出来るように、回転運動( ねじりモーメント )のための Z軸( 下図点E )を 少し裏板寄りの位置に置きます。

- ネック接続部尾根( 下図線分A-B )と 斜めに接合された不連続面が成す( 線分C-D ) の交点Eは、その下の参考図のように 側板高さの 2/3位置が収まりが良いですが、可能であれば その位置より1.0~2.0mmほど表板から離します。( 側板117mmで、基準面から78mmの 下例を削り込み形状を修正し79.1mm程とするイメージです。 )

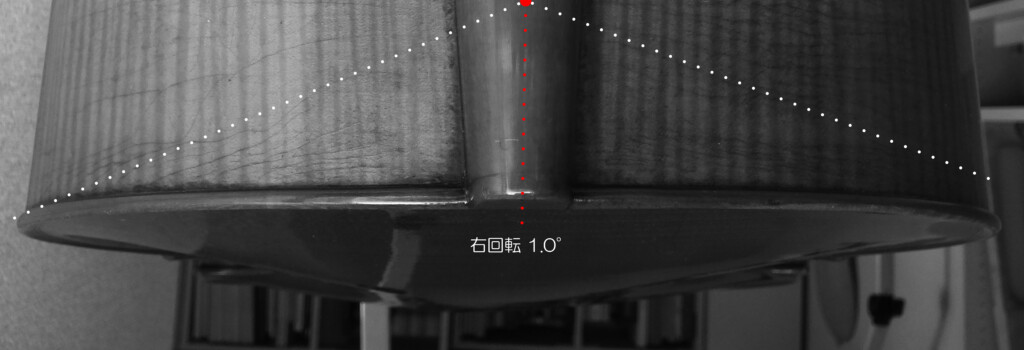

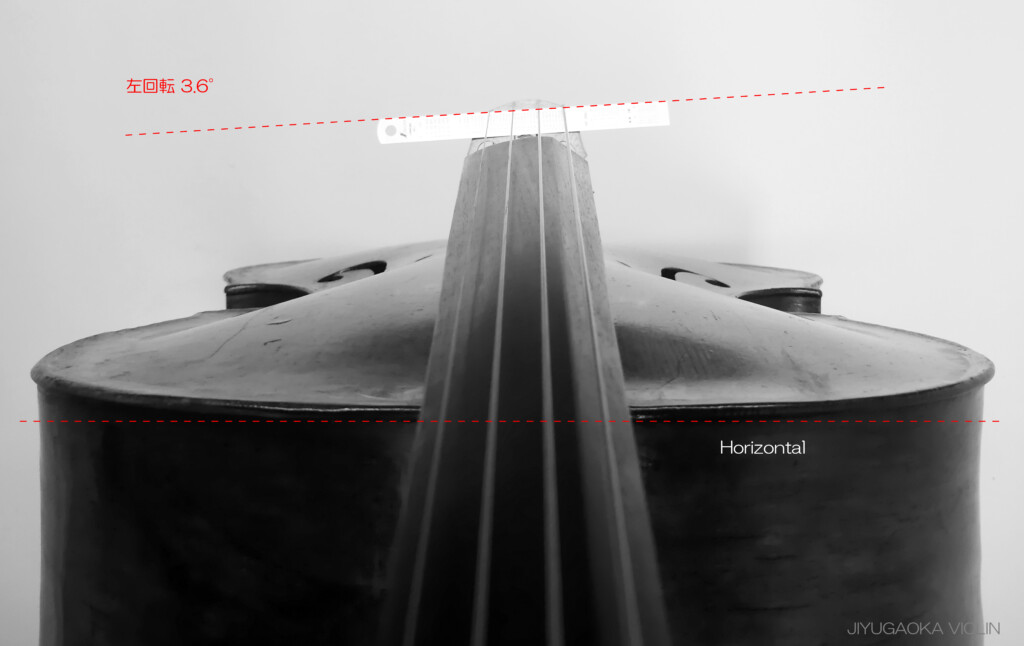

- この時 ネック接続部尾根( 線分A-B )は 上から見て”右回転3.8度”程傾けます。

- 響胴との接続部でのネック形状は 上から見たときに “台形”ではなく『 三角形であるかのように 斜めに切断( 線分C-D )された 2つのヴォールト構造物が微妙な角度違いで不連続面として組み合わせてあるかのような形状 』とします。

- 裏板ボタン部の幅は 28.0~29.0mmで良いと思います。

Cello neck connection point “右回転3.8度”イメージ図

Cello neck connection point “右回転3.8度”イメージ図

2017年製チェロ 修理前の設定 ( Neck connection point “右回転1.5度”)

2017年製チェロ 修理前の設定 ( Neck connection point “右回転1.5度”)

この設定は、ネックの回転運動軸( 下例で例えればモーター軸 にあたります。)と、響胴側中心軸( 上図点E )の “ズレ”が大きくなった結果、”偏心重り”が揺れるのと似て・・ 響胴側の振動が より激しくなり、レスポンスが改善するとともに キャリング・パワーが増加します。

● 音色を整え響きを改善するやり方

【4:01】~【6:30】鼓は 革と胴を固定する麻紐である”調べ( しらべ )”のしめ具合で響きの調整をしますが、微調整は “調子紙”、唾( つば )、息などで工夫し音色を生みだします。

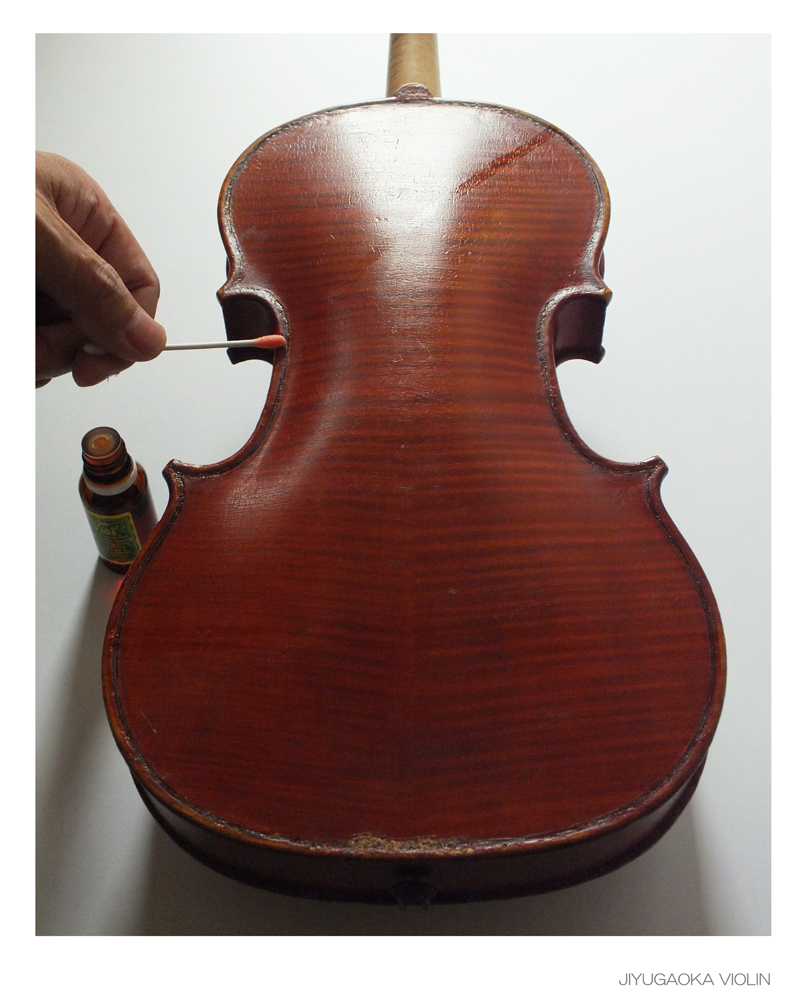

皆さんは ヴィオール・オイル( Viol )をご存じでしょうか。ポリッシュオイルでは定番の ドイツ製の磨き油です。なお、現在の税込定価は 2,160円となっています。穏やかなポリッシュオイルで 成分的にも安定しているため、弦楽器工房はもとより 多くの演奏家にも愛用されています。 この ヴィオール・オイル( Viol )の一般的な使用法は 柔らかい布に少量をしみこませ ニス部に塗布して、その後に別の柔らかい布でふき取るように磨きこみます。残念ながら 効力が続くのは 2~3日ですが、ヴィオール・オイルで丁寧に楽器全体をみがくと、明らかに音色が良くなる場合が多いようです。さて本題ですが、私は 皆さんに この ヴィオール・オイル( Viol )を綿棒で下のように塗ることで響きが改善することを確認していただきたいと思います。

この ヴィオール・オイル( Viol )の一般的な使用法は 柔らかい布に少量をしみこませ ニス部に塗布して、その後に別の柔らかい布でふき取るように磨きこみます。残念ながら 効力が続くのは 2~3日ですが、ヴィオール・オイルで丁寧に楽器全体をみがくと、明らかに音色が良くなる場合が多いようです。さて本題ですが、私は 皆さんに この ヴィオール・オイル( Viol )を綿棒で下のように塗ることで響きが改善することを確認していただきたいと思います。

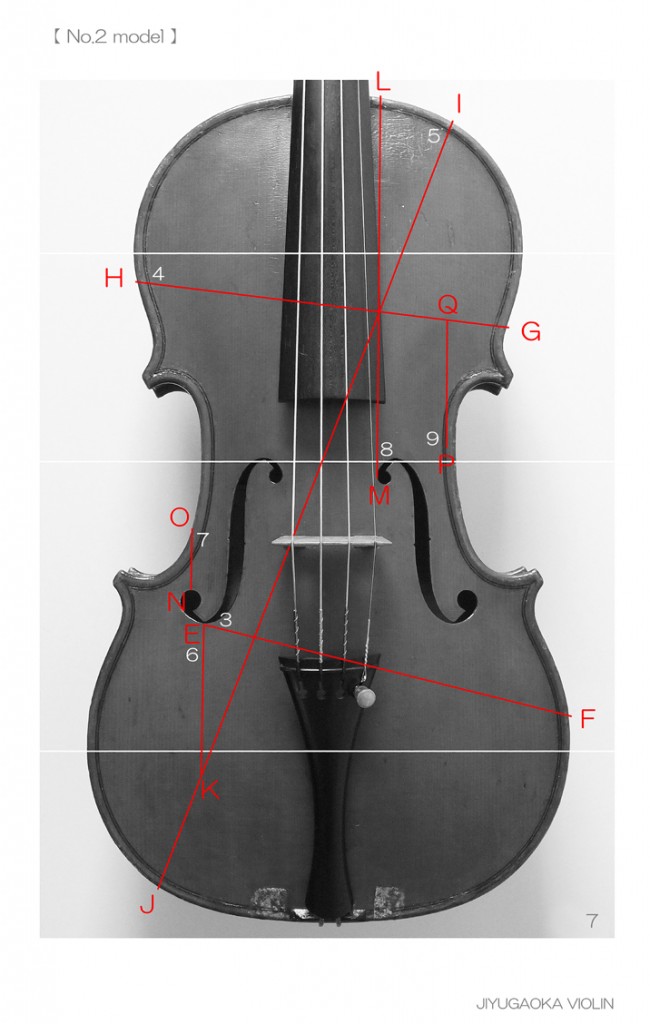

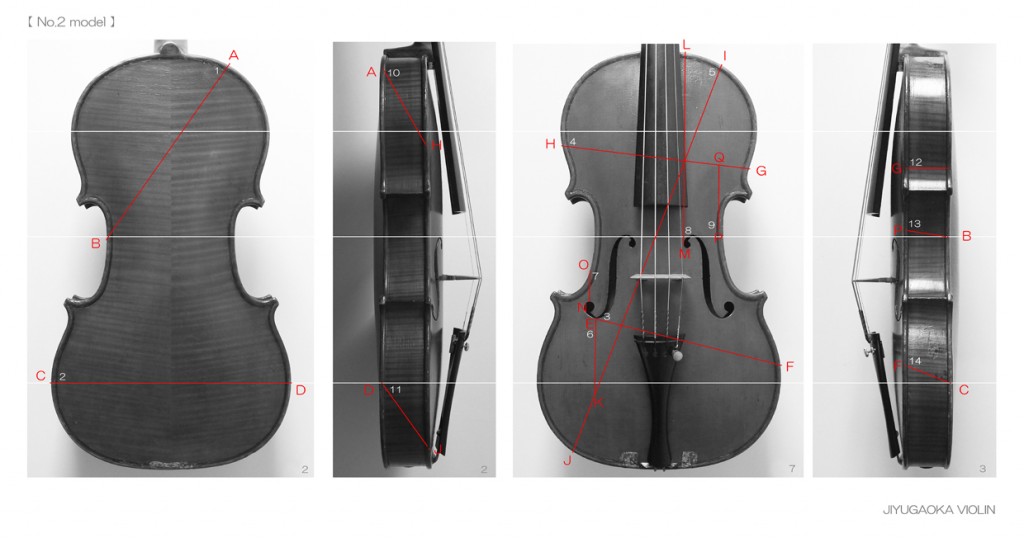

実験は簡単です。綿棒を使って 私が 【 No. 2 model 】と呼んでいる図の 14本の赤線部に ヴィオール・オイルを線状に塗布します。

上写真のように 紙定規を使えば なおさら良いですが、私の経験では フリーハンドでも十分効果があると思います。

上写真のように 紙定規を使えば なおさら良いですが、私の経験では フリーハンドでも十分効果があると思います。

煩雑に見えるかもしれませんが 下の写真の白字の番号順で、ヴィオール・オイルを塗布するのに必要な時間は 約1~2分位だと思います。

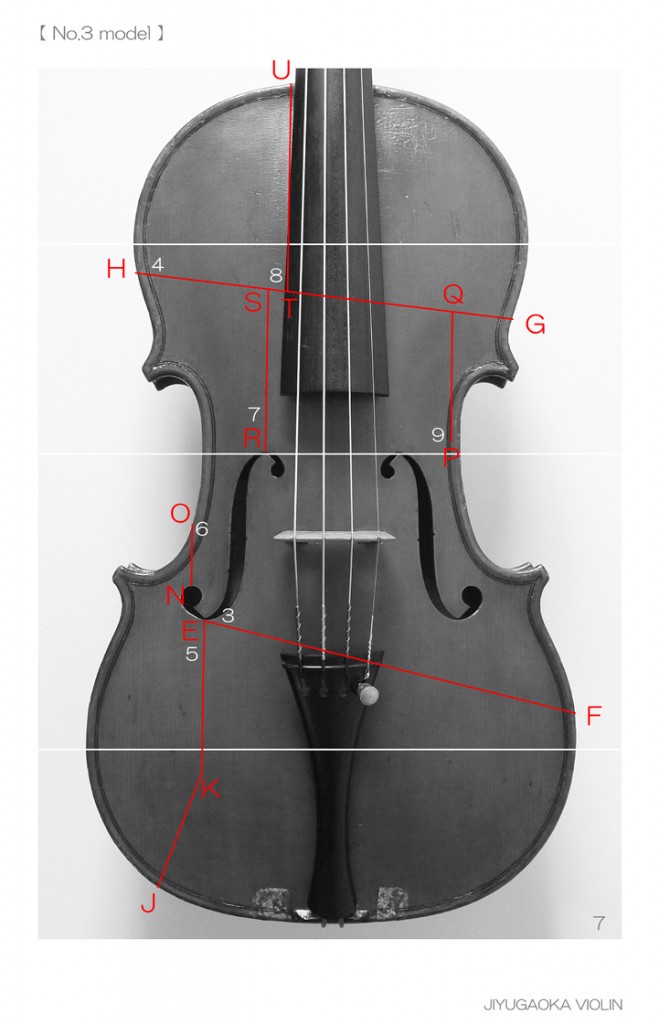

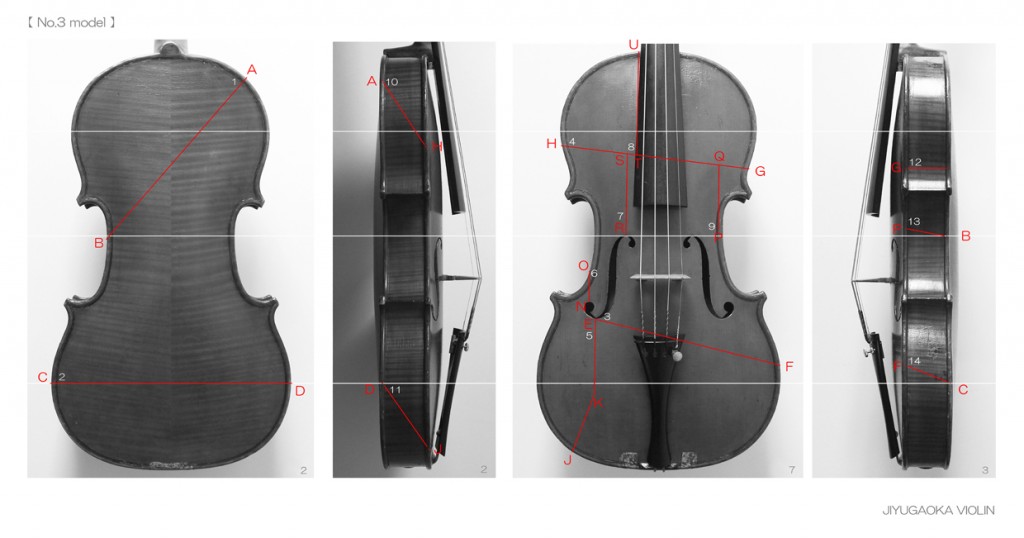

煩雑に見えるかもしれませんが 下の写真の白字の番号順で、ヴィオール・オイルを塗布するのに必要な時間は 約1~2分位だと思います。 また チェロやビオラでは この【 No. 3 model 】の方がバランスがよい場合も多いようです。

また チェロやビオラでは この【 No. 3 model 】の方がバランスがよい場合も多いようです。

皆さんに この塗り方の劇的な効果を楽しんでいただければ幸いだと思います。

皆さんに この塗り方の劇的な効果を楽しんでいただければ幸いだと思います。

● 振動膜を”しなやかに支える”という考え方

小鼓の鉄輪(かなわ) 【1:30】~【2:33】鉄輪(かなわ)と 仔馬の革の”しなやかな”関係について● 三番三 ( Sanbaso )

小鼓の鉄輪(かなわ) 【1:30】~【2:33】鉄輪(かなわ)と 仔馬の革の”しなやかな”関係について● 三番三 ( Sanbaso )

上に添付したYoutube動画で、大倉源次郎さんが”鉄輪(かなわ)”のしなやかさが 小鼓の音色にとって重要であることを お話しされていますが、弦楽器の側板と表板や、裏板との関係も共通する要素があります。特に、コーナー端の角度は 重要です。 ひとつ残念なのは、響胴には 2つのF字孔の機能を高めるために 4つのコーナーブロックや縁部による複雑な剛性が設定されていますので、システムとして正確に捉えようとすると難易度が高くなるということです。

ひとつ残念なのは、響胴には 2つのF字孔の機能を高めるために 4つのコーナーブロックや縁部による複雑な剛性が設定されていますので、システムとして正確に捉えようとすると難易度が高くなるということです。

しかし、この 4つのコーナーブロックによる工夫こそが 古の弦楽器製作者の音響的構想力を暗示する”証”と考えて、詳細に観察しましょう。

しかし、この 4つのコーナーブロックによる工夫こそが 古の弦楽器製作者の音響的構想力を暗示する”証”と考えて、詳細に観察しましょう。

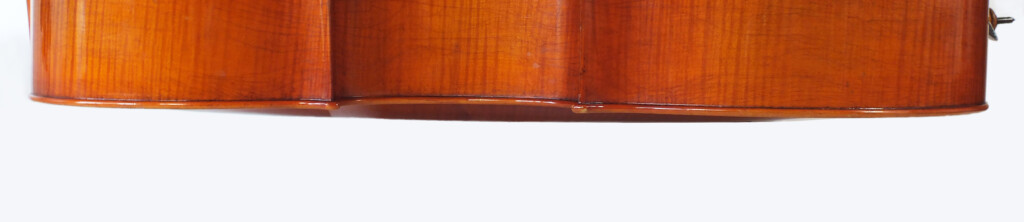

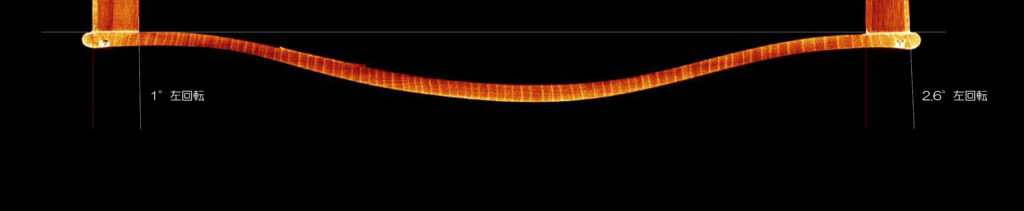

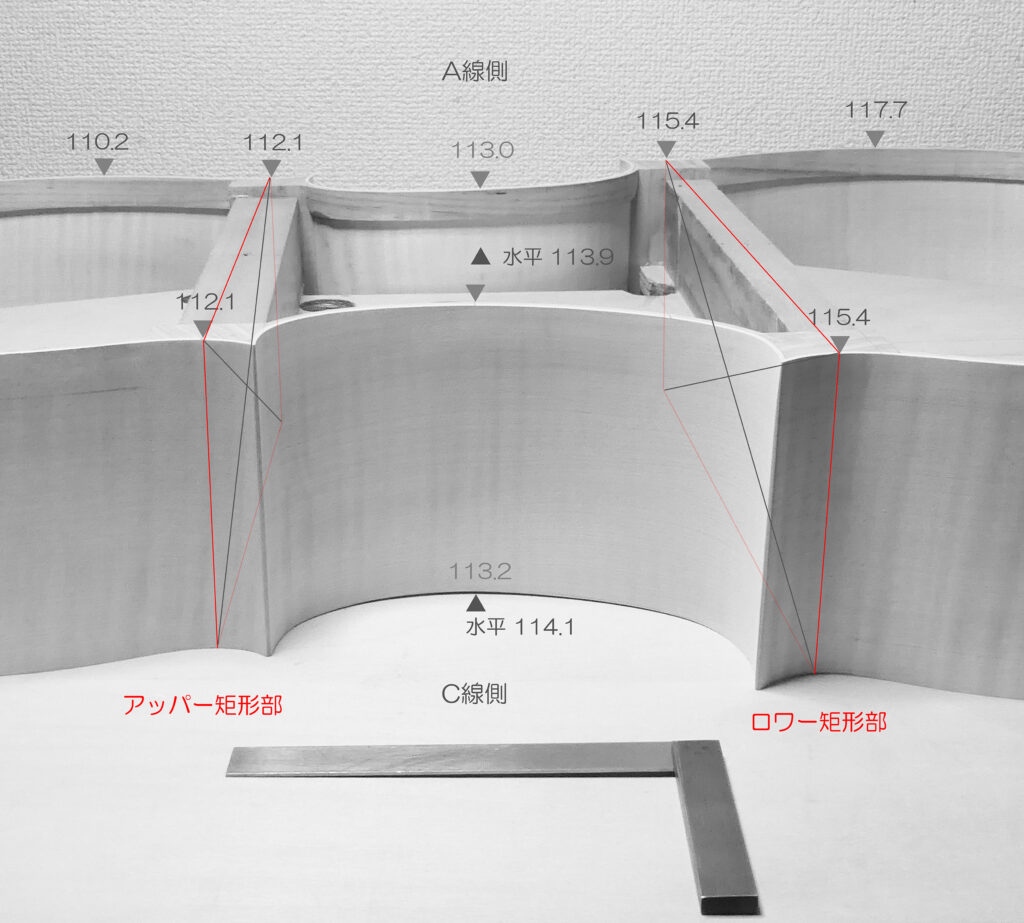

少なくとも 私は、このコーナー部の特徴のうちで、 4つのコーナー部トップにあたる”側線”が 傾斜して組み合わせてあることを、“音響的な充実度が高い弦楽器”として識別するための判断基準としたことで随分助けられました。

少なくとも 私は、このコーナー部の特徴のうちで、 4つのコーナー部トップにあたる”側線”が 傾斜して組み合わせてあることを、“音響的な充実度が高い弦楽器”として識別するための判断基準としたことで随分助けられました。

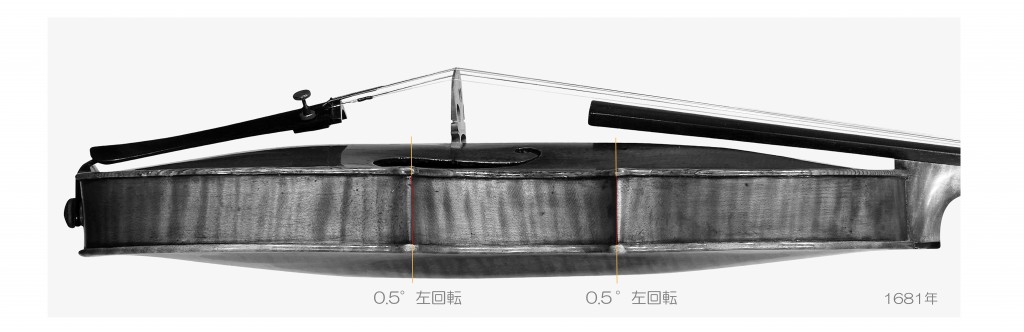

因みに 私が知る限り、コーナー部トップにあたる”側線”が 基準面に対して”4つ全てが直角”という事例は ありませんでした。ですから、弦楽器を観察する場合は すべての響胴コーナー部で側線がホリゾンタル面に対して垂直に作られているものは最近のものか修復者によるか、贋作である可能性を念頭におきます。

それから あまり知られていない事ですが、前出の”基準面に対して直角”という設定は、赤線で示した上下コーナーブロックの括れ部ではよくあります。ここでしたら 4つ全てが直角であっても、ネックからコーナーまでの側板を傾斜させることで、“ねじり”設定としてバランスが成り立つからです。

それから あまり知られていない事ですが、前出の”基準面に対して直角”という設定は、赤線で示した上下コーナーブロックの括れ部ではよくあります。ここでしたら 4つ全てが直角であっても、ネックからコーナーまでの側板を傾斜させることで、“ねじり”設定としてバランスが成り立つからです。

Francesco Linarol ( ca.1502–1567 ) “Viola da gamba ( viol )” 880mm-270mm-130mm ca.1515~1520 vor 1601

Wien Sammlung alter Musikinstrumente

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

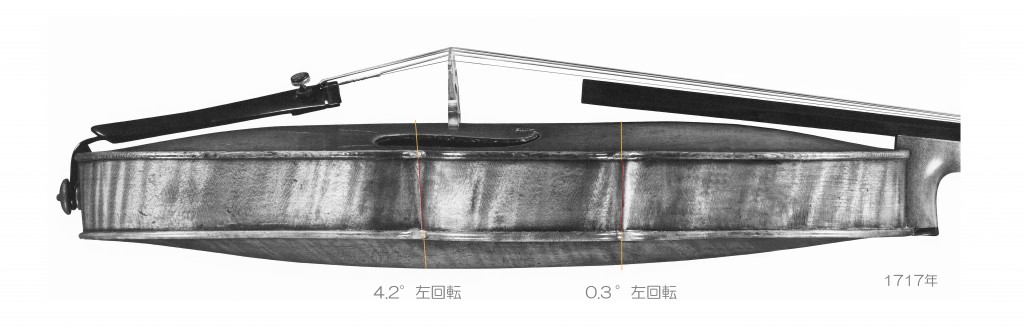

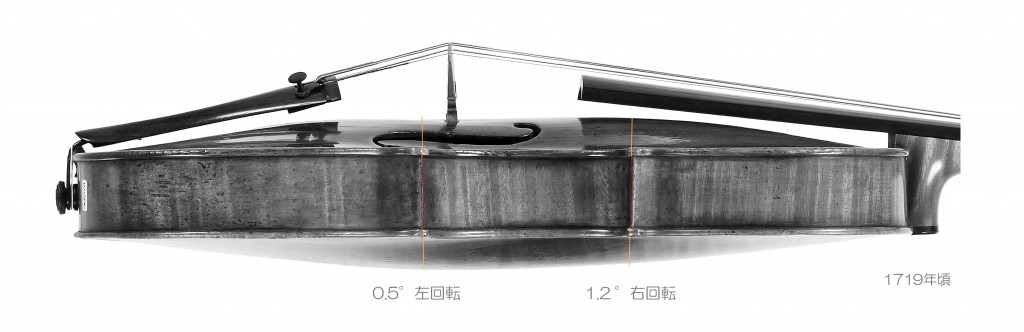

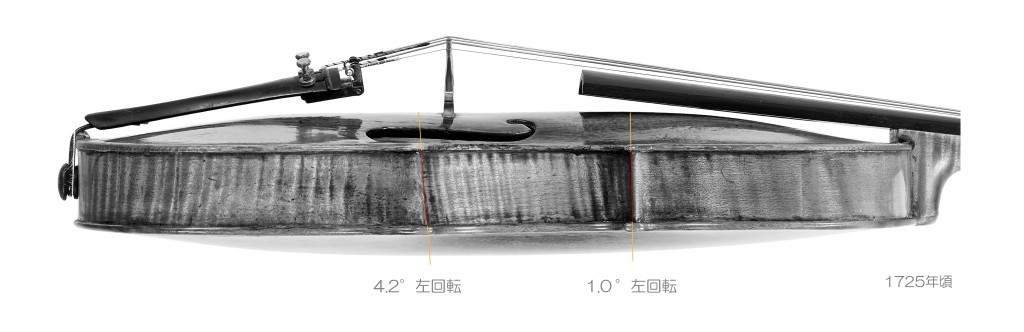

ところで、この コーナー部トップにあたる”側線”が傾斜しているヴァイオリンの代表格は、高音側ロワー・コーナーで 4.2度も側線を傾けて製作された Stradivari( ca.1644-1737 ) “Hamma” 1717年と、”Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) “Enescu-Cathedral” 1725年頃であると 私は思っています。下の比較図で考えてみてください。

ところで、この コーナー部トップにあたる”側線”が傾斜しているヴァイオリンの代表格は、高音側ロワー・コーナーで 4.2度も側線を傾けて製作された Stradivari( ca.1644-1737 ) “Hamma” 1717年と、”Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) “Enescu-Cathedral” 1725年頃であると 私は思っています。下の比較図で考えてみてください。

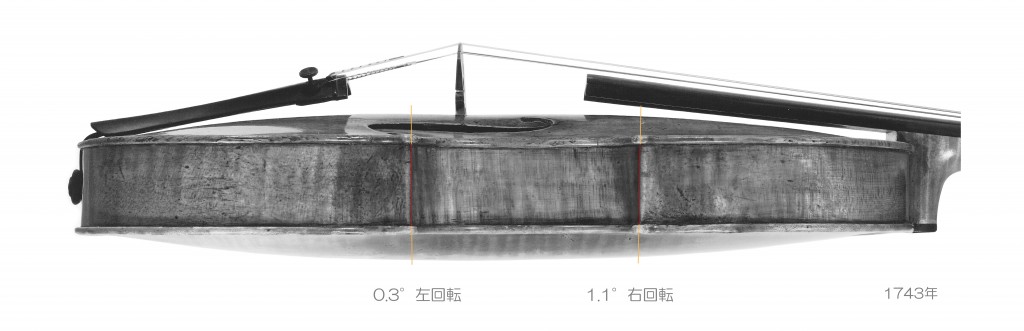

Violin corner lateral line angle

( 上記の角度数値は、画像解析による参考値です。)

( 上記の角度数値は、画像解析による参考値です。)

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, ” Wurlitzer Collection” No.1 ( #7502 ) 1681年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Hamma” 1717年

Francesco Goffriller ( 1692–1750 ) Violin, 1719年頃

“Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) Violin, “Enescu – Cathedral” 1725年頃 Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年 “Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年ここで 残念なことは、写真を撮影しその画像を解析するのは意味があるのですが、ヴァイオリンの側板幅( あるいは高さ)は 30mm程しかないために”側線”角度は、CTスキャナーなどの高価な計測機を用いる以外に、正確に測定することが ほぼ不可能だということでした。

“Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年ここで 残念なことは、写真を撮影しその画像を解析するのは意味があるのですが、ヴァイオリンの側板幅( あるいは高さ)は 30mm程しかないために”側線”角度は、CTスキャナーなどの高価な計測機を用いる以外に、正確に測定することが ほぼ不可能だということでした。 ところが時が経ち オールド・チェロを観察するうちに『 この両者は共通の考えに基づいて製作されており、側板幅が120mm程あるチェロの場合は測定誤差がすくない。』と思いなおし 再検証をしてみました。

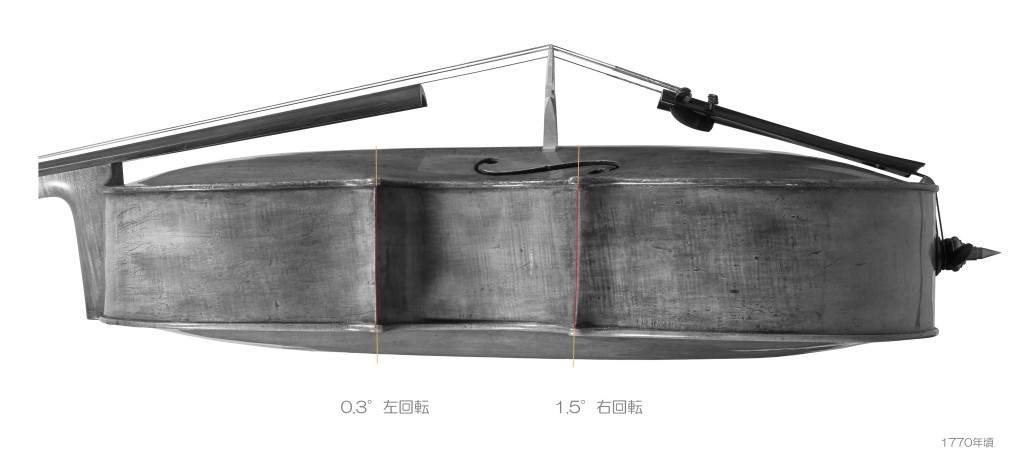

ところが時が経ち オールド・チェロを観察するうちに『 この両者は共通の考えに基づいて製作されており、側板幅が120mm程あるチェロの場合は測定誤差がすくない。』と思いなおし 再検証をしてみました。 Giovanni Battista Genova ( worked ca.1740-ca.1770 )

Giovanni Battista Genova ( worked ca.1740-ca.1770 )

Cello, Turin 1770年頃

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666- ca.1740 ) Violin, Cremona 1703年

Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666- ca.1740 ) Violin, Cremona 1703年 Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Viotti” 1704年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Viotti” 1704年 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666- ca.1740 ) Violin, Cremona 1717年頃

Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666- ca.1740 ) Violin, Cremona 1717年頃 Camillo Camilli ( ca.1704-1754 ) Violin, Mantova 1735年頃

Camillo Camilli ( ca.1704-1754 ) Violin, Mantova 1735年頃 Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin,

Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin,

“Ex Sinzheimer” Turin 1773年頃

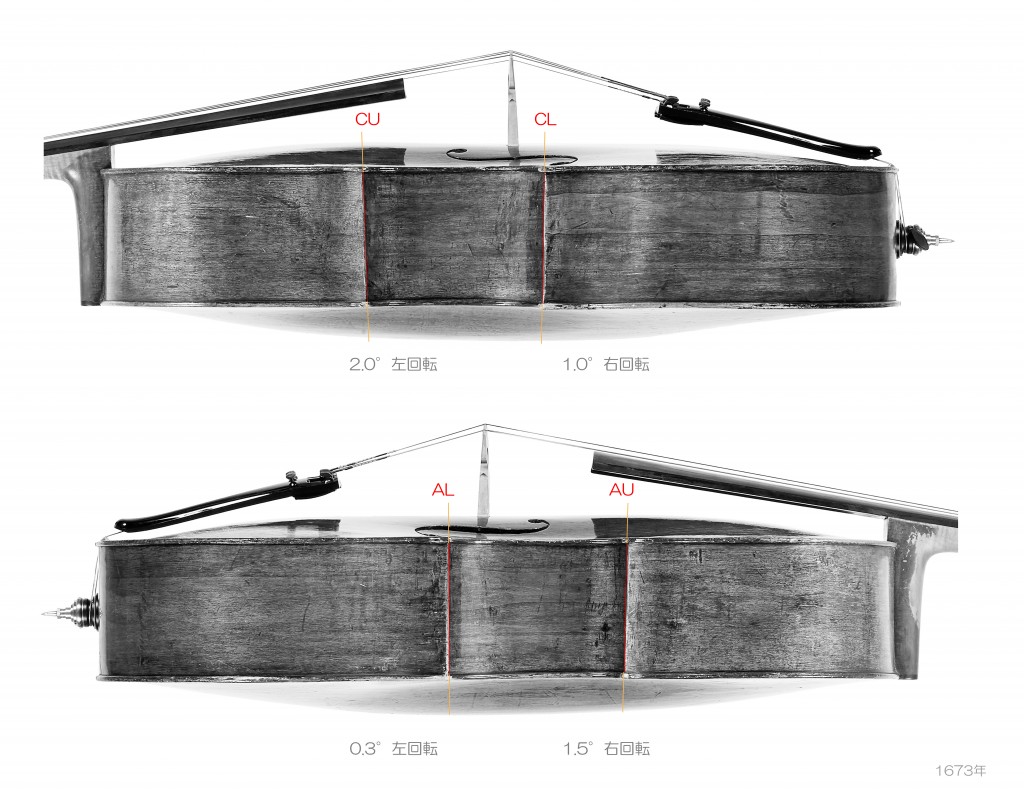

このようにして得た結論が『オールド弦楽器では 4本ある側板のコーナー部トップの”側線”角度の組み合わせで F字孔の振動を強め、それとともに響胴のねじりを誘導している。』というものでした。 コーナー部側線角度の組み合わせは いくつも類型がありますが、私は ヴァイオリンでもよく見られる AU側線と 対角の CL側線を”対”として傾けてあるタイプが、響胴のねじりが素早そうですから 気に入っています。

コーナー部側線角度の組み合わせは いくつも類型がありますが、私は ヴァイオリンでもよく見られる AU側線と 対角の CL側線を”対”として傾けてあるタイプが、響胴のねじりが素早そうですから 気に入っています。 Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello ( Length of back 765mm – 369 – 265 – 473 ) , “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello ( Length of back 765mm – 369 – 265 – 473 ) , “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年  Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1667年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1667年  Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1724年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1724年 “Old Cello” ( F. 734-348-230-432 B. 735-349-225-430 / Stop 403mm / F-F b.100mm ) 1680~1700年頃

“Old Cello” ( F. 734-348-230-432 B. 735-349-225-430 / Stop 403mm / F-F b.100mm ) 1680~1700年頃 Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1701 年

Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1701 年  Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1690 年

Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1690 年  Gioffredo Cappa ( 1644-1717 )

Gioffredo Cappa ( 1644-1717 )

Cello, “Jean-Guihen Queyras” 1696年頃 Matteo Goffriller (1659–1742)

Matteo Goffriller (1659–1742)

Cello, “Daniel Muller – Schott” 1727年頃

August 28, 2024 14:38 / Cello side 448g

August 28, 2024 14:38 / Cello side 448g

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil” 1714年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil” 1714年 Neck Original Stradivarius 1725年 / “Brancaccio – Carl Flesch”

Neck Original Stradivarius 1725年 / “Brancaccio – Carl Flesch” “Antonio de Torres” Guitar, 1882年

“Antonio de Torres” Guitar, 1882年 “Violin” Markneukirchen, 1920年頃.

“Violin” Markneukirchen, 1920年頃.

A fiddle used by Jerry Rivers (1928-1996), around 1950.

“ with Hank Williams( 1923-1953 )! ”

● “回頭機構 “により共鳴音を増加させる検証実験

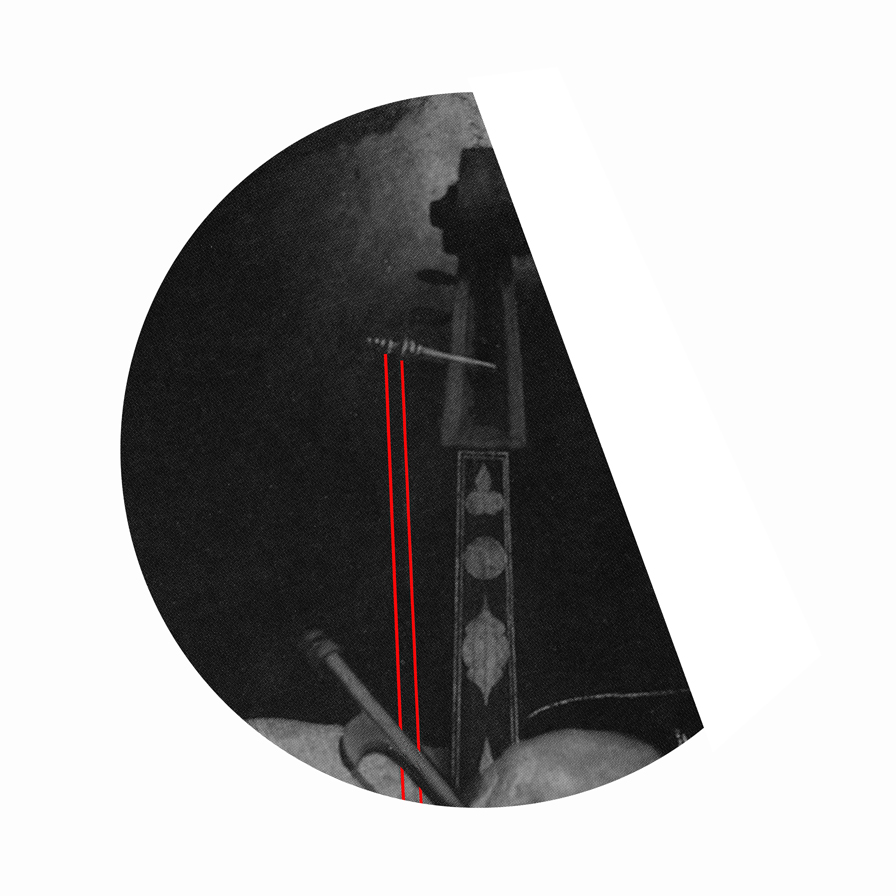

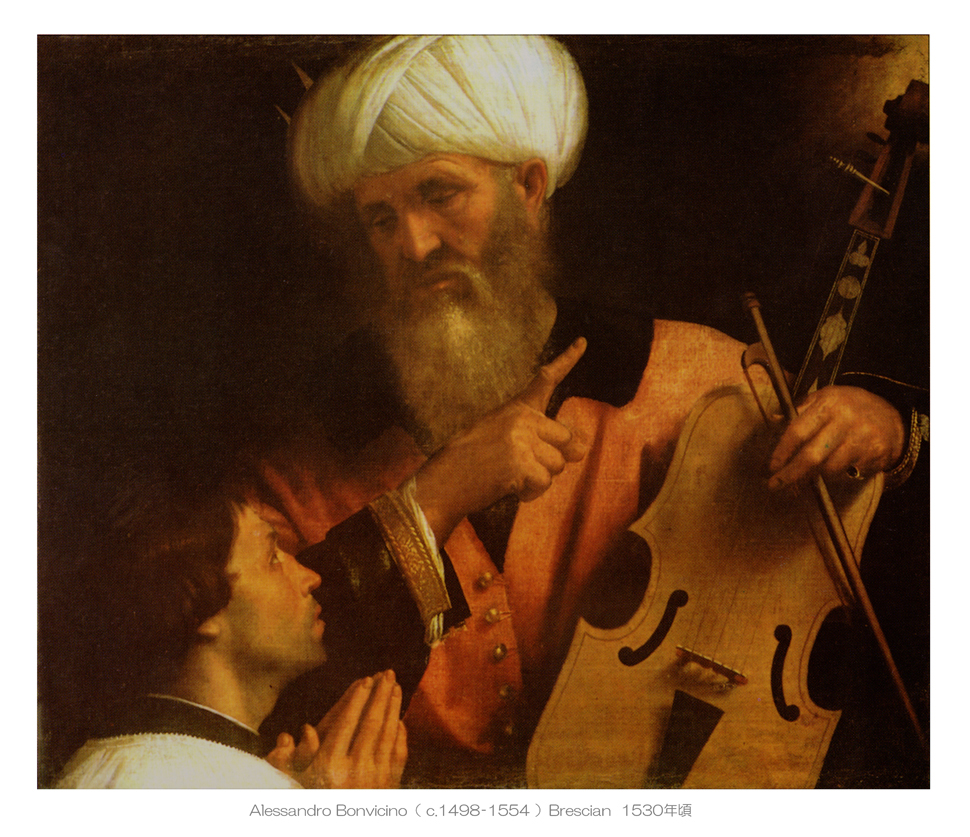

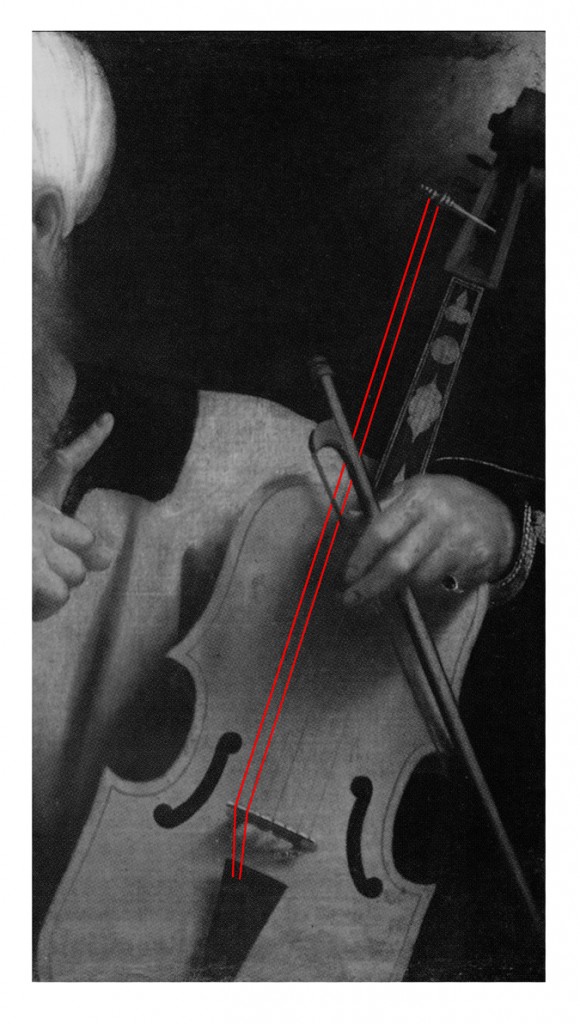

ところで、このような響胴の本当の響き”共鳴音(レゾナンス)”は 簡単に増加した状態が体験できます。 Alessandro Bonvicino( ca. 1498–1554 ) Brescian 1530年頃

Alessandro Bonvicino( ca. 1498–1554 ) Brescian 1530年頃

Alessandro Bonvicino detto il Moretto da Brescia ( c.1498-1554 )1530年頃

アレッサンドロ・ボンビチーノは ヴァイオリンという楽器が誕生した時期に ブレシアとヴェネチアで活躍した画家で、すばらしく緻密な油画などを残しました。

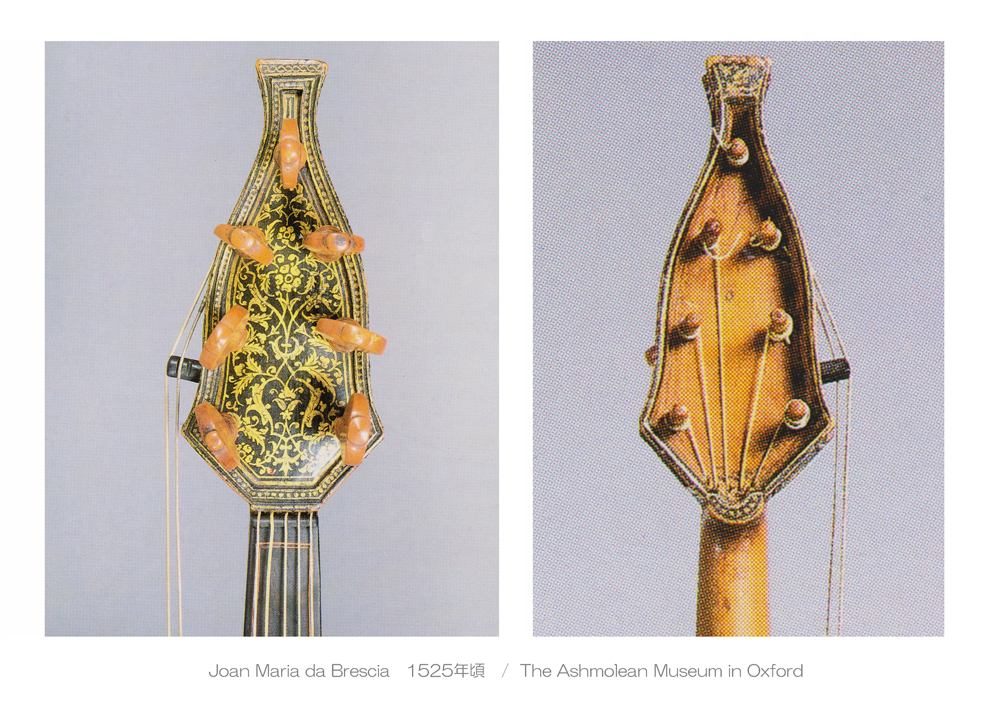

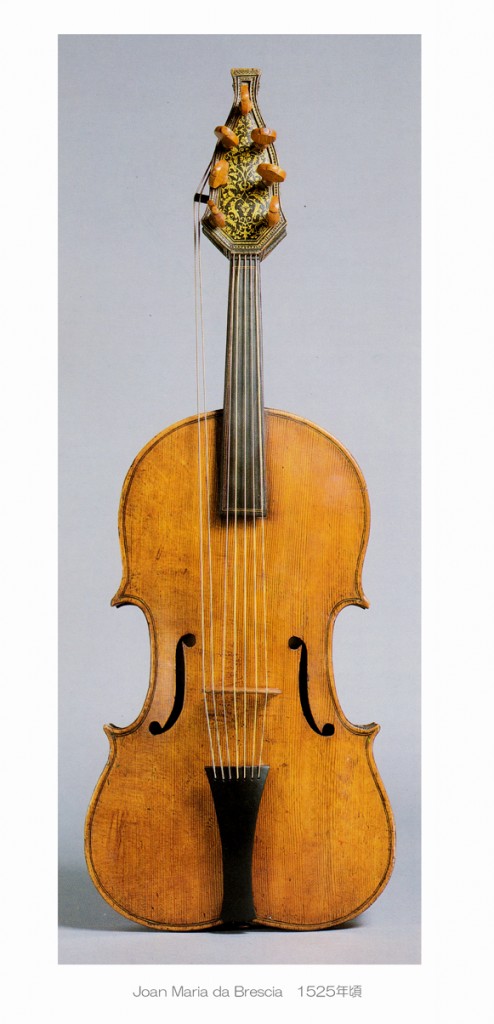

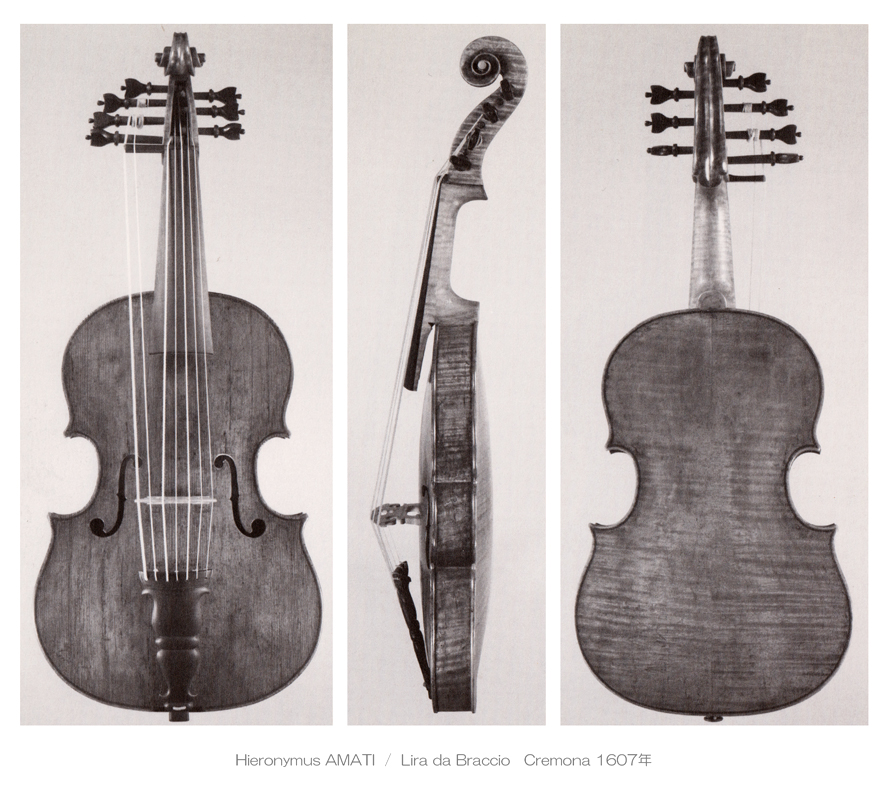

この絵画にある楽器もそうですが、この時期に製作されたリュートや、ヴィオール属、ヴァイオリン属の弦楽器の中には、下のアシュモリアン博物館に展示されている古楽器や、ジロラモ・アマティの リラ・ダ・ブラッチョのように”回頭機構 “を持った弦楽器が遺されています。

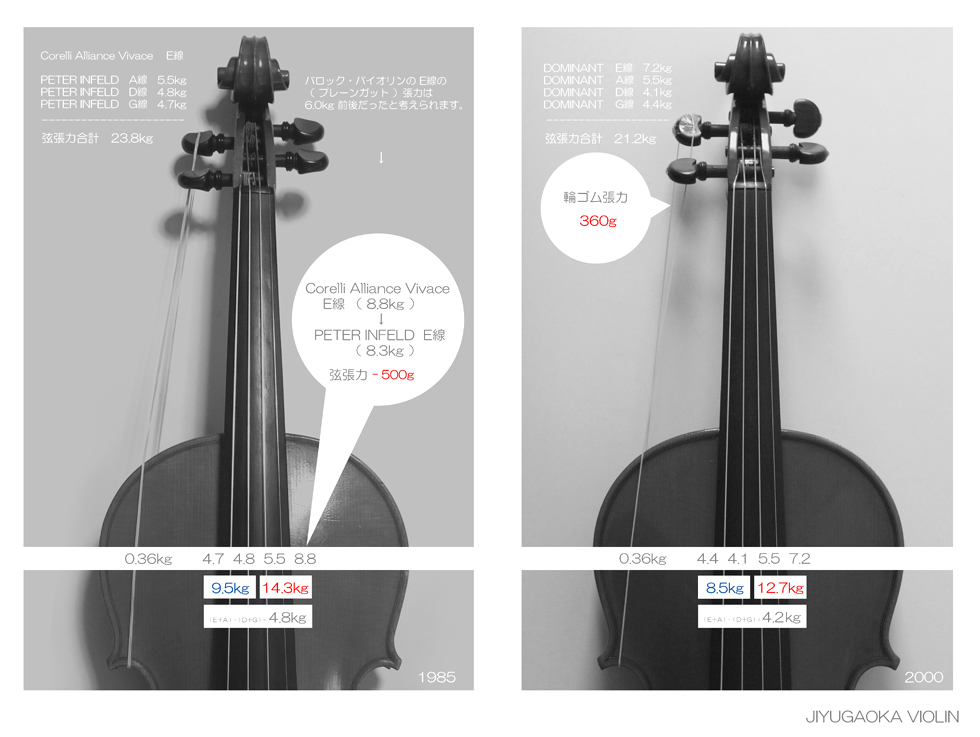

そこで、私は 2001年に 次のような検証実験をおこないました。まず、この実験に使用するために A. ボルティーニ氏が 1985年に製作したヴァイオリンと、S. アジナリ氏が 2000年に製作したヴァイオリンを用意しました。

Alessandro Voltini( born in Cremona, 1957 ) violin, 1985年

さて、実験は簡単です。私たちが日常的に使用している輪ゴムを 1回の実験で 1本使用しますので 数本準備します。そして、まずなにもしていない状態で鳴らします。それから写真にあるように輪ゴムをかけて同じように試奏してみます。

私はこれまでこの手法を頻繁に試して その結果を知っていますので‥ 皆さんが ご自分のヴァイオリンで試した場合でも響きの差は 驚愕するくらいに違うと思います。

この時 なるべく比較し易いように私は輪ゴムをかけた状態で 1分くらい鳴らしたら、それをハサミなどで切ってはずして すぐにまた試奏をして違いを確認しています。”無し→有り→無し”で1回とし 、これを2回くり返し 響きの変化を聴き分ければ 実験としては充分だと思います。

それから、アジナリ氏が製作したヴァイオリンに取り付けられたペグは 輪ゴムが引っ掛かりにくかったので、市販されているセロテープで止めました。

この実験は輪ゴムの張力( 約0.36kg )で ヘッドの回転運動などのゆれや、響胴の”ねじり”を増やしたことによる響きの変化を確認するものです。 念のために申し上げれば、もしペーター・インフィールドの4本セットを張っていたヴァイオリンで、E線を コレルリ・アリアンス・ヴィヴァーチェに変更すると 計算上 0.5kg ほど 張力が増えます。

念のために申し上げれば、もしペーター・インフィールドの4本セットを張っていたヴァイオリンで、E線を コレルリ・アリアンス・ヴィヴァーチェに変更すると 計算上 0.5kg ほど 張力が増えます。

これとは逆に張力が約 8.3kg のペーター・インフィールドE線を張力が 7.2kg 程とされているドミナントのE線にすれば約 1.1kg 減ることになります。

このような状況でヴァイオリンは使用されていて、それでも 強度上の大きな問題は起っていないことと、輪ゴムの張力が弦4本の合計張力の2%以下であることから、この実験は 特に問題はおきないと私は判断しています。

ともあれ、このような実験でも、響きに劇的な違いがあり その考察によって”共鳴音(レゾナンス)”に関する 多くの気づきが得られると思います。

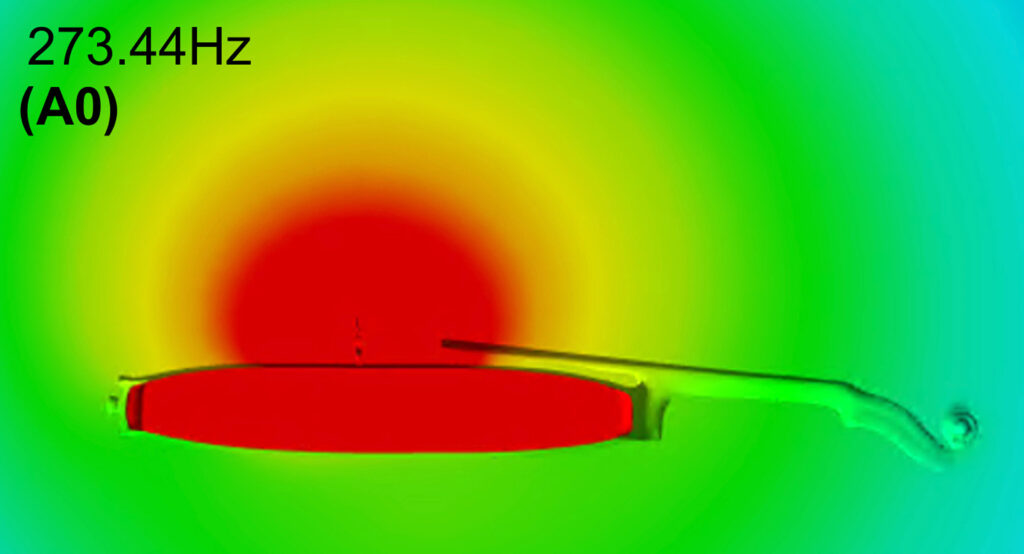

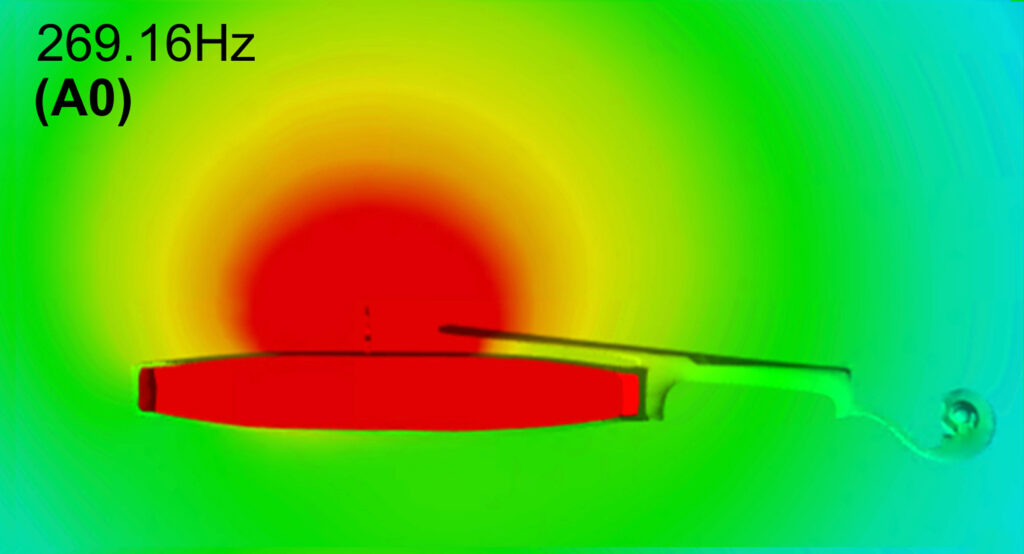

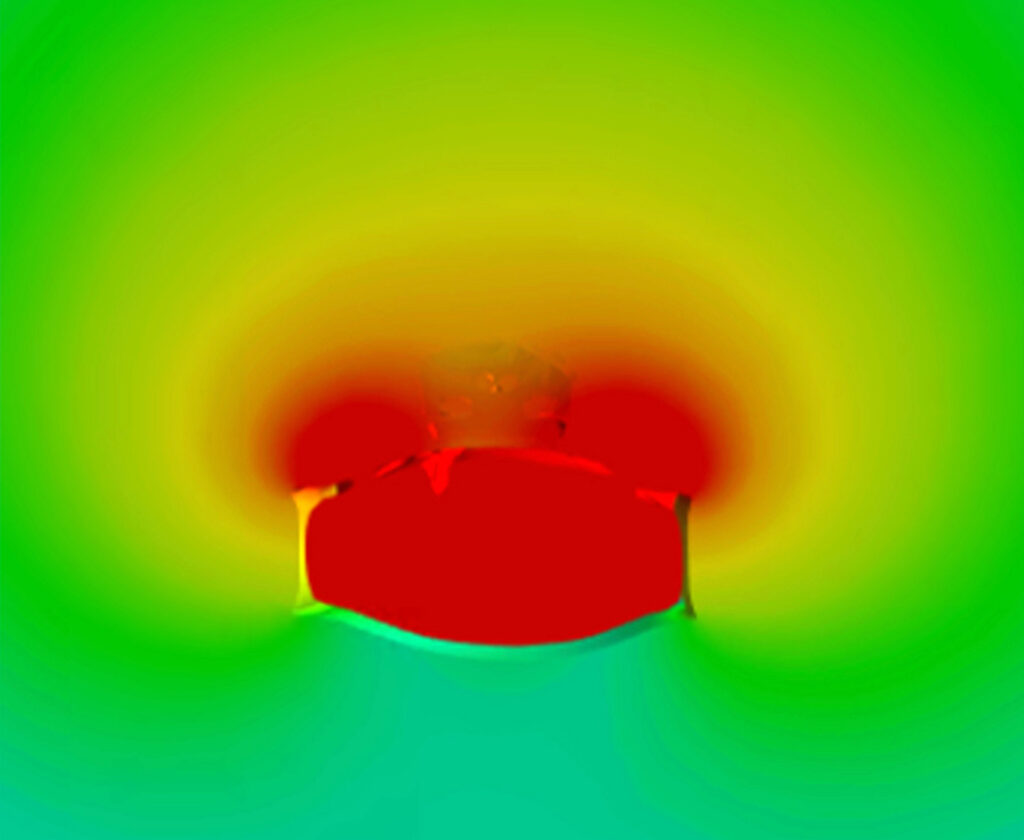

第 187 回 アメリカ音響学会”

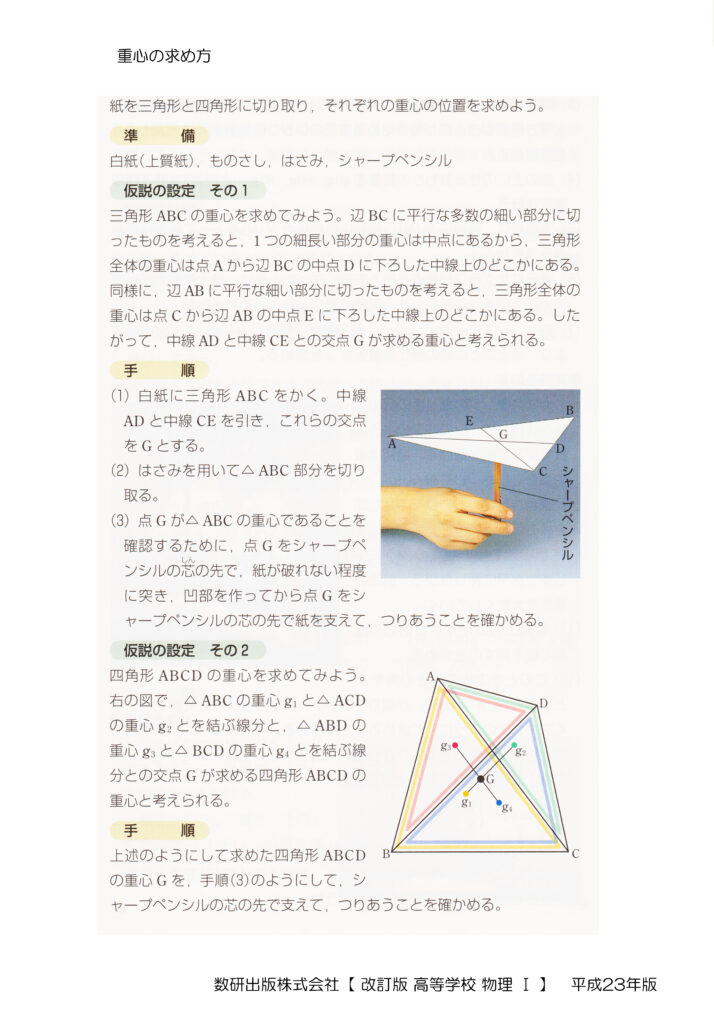

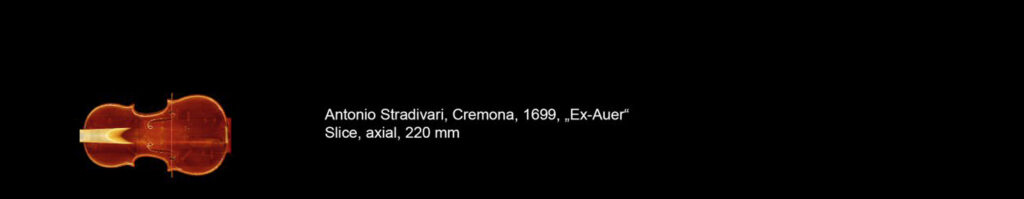

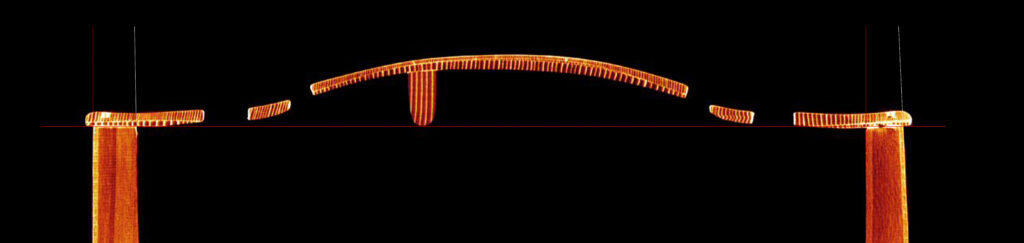

2024年11月18-22日 / 音楽音響 : 論文 1aMU1 より引用Quoted from 187th Meeting of the Acoustical Society of America

18–22 November 2024 / Musical Acoustics: Paper 1aMU1

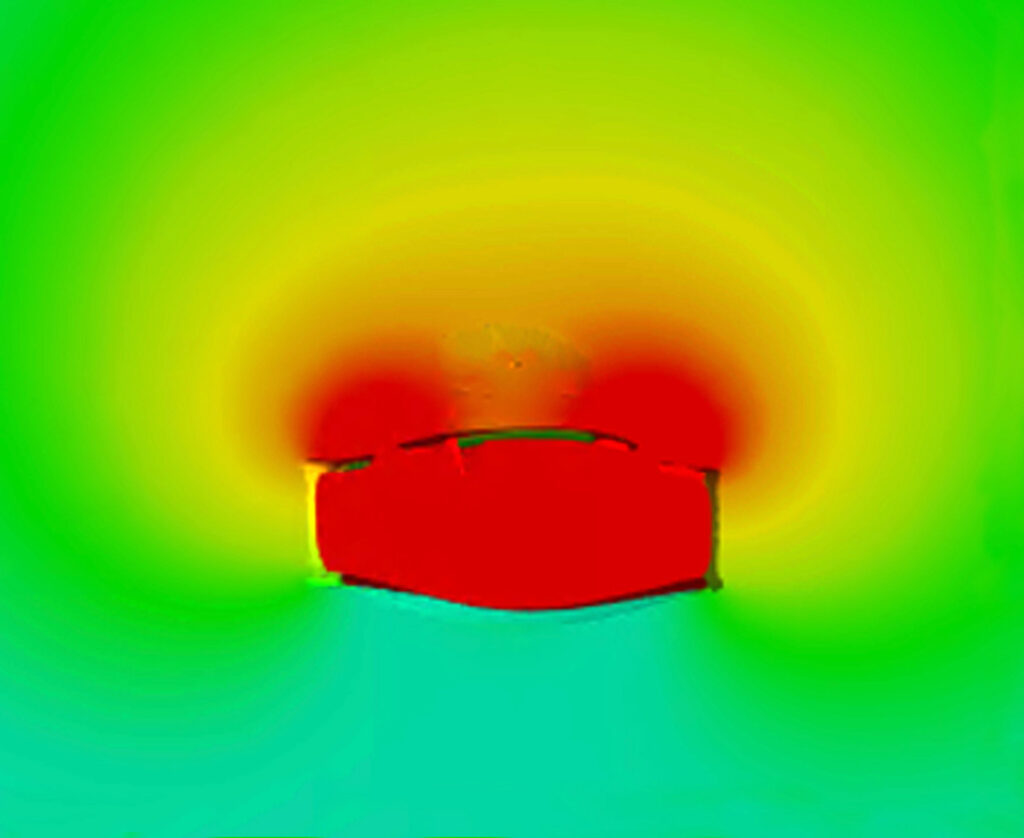

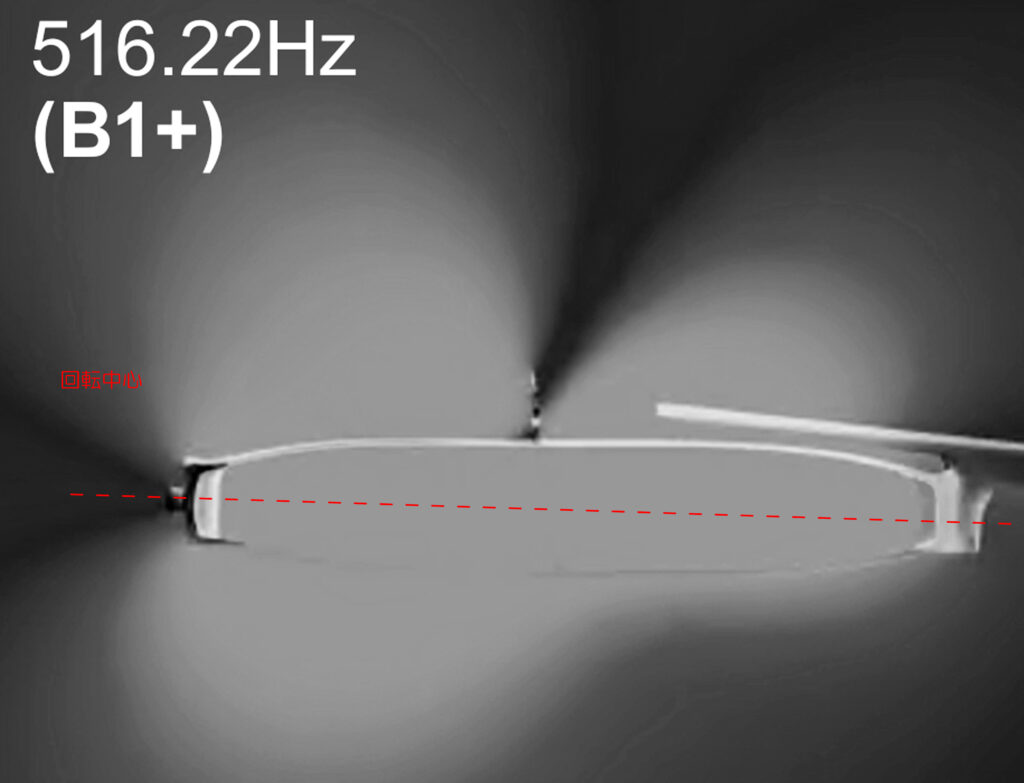

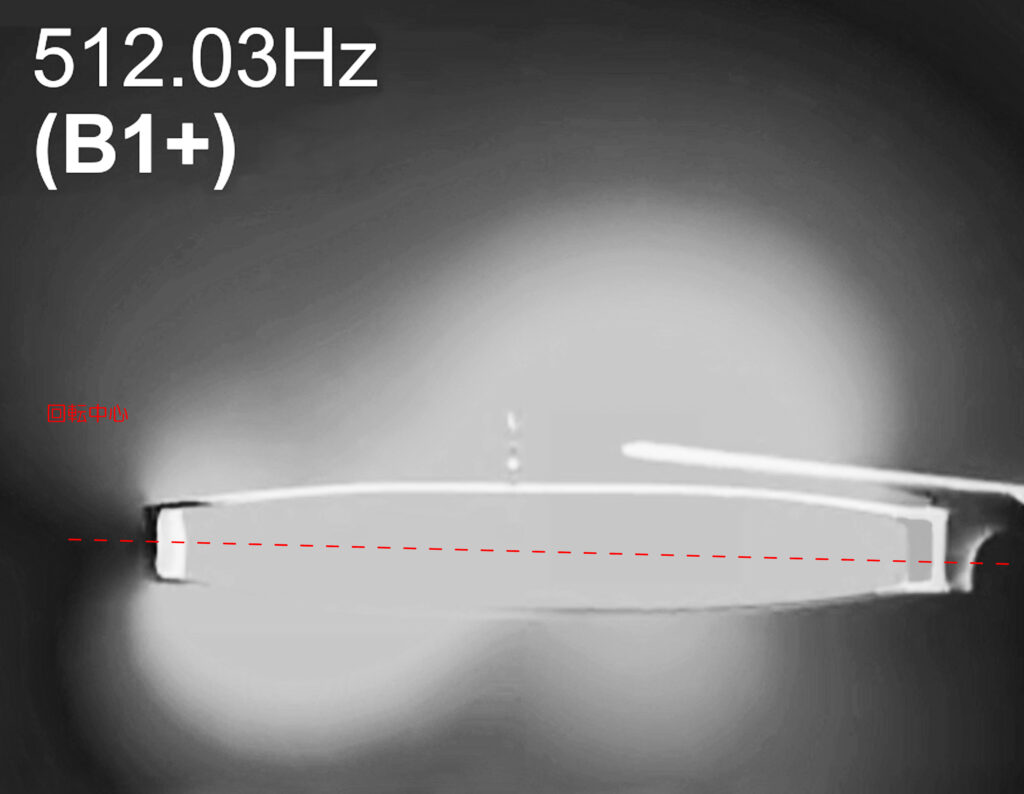

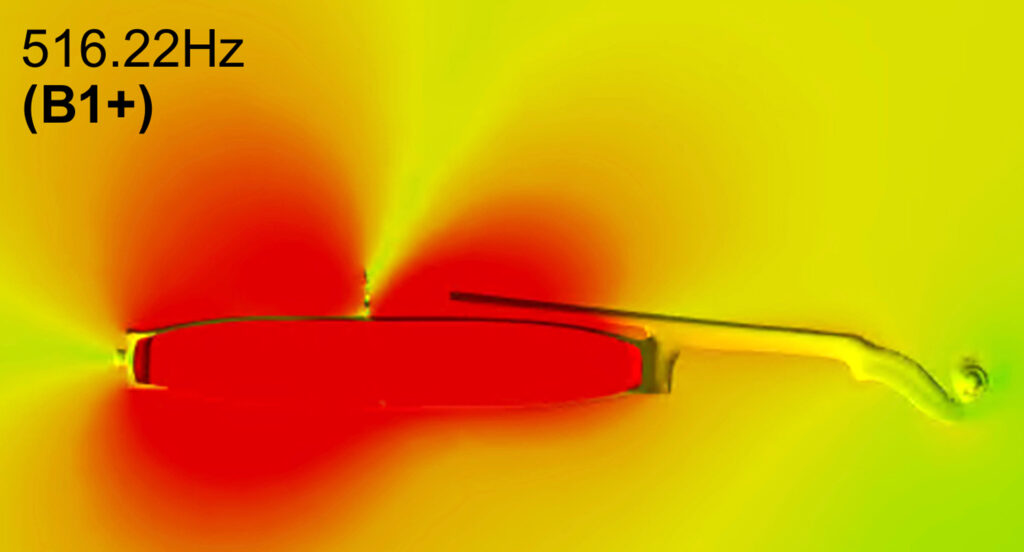

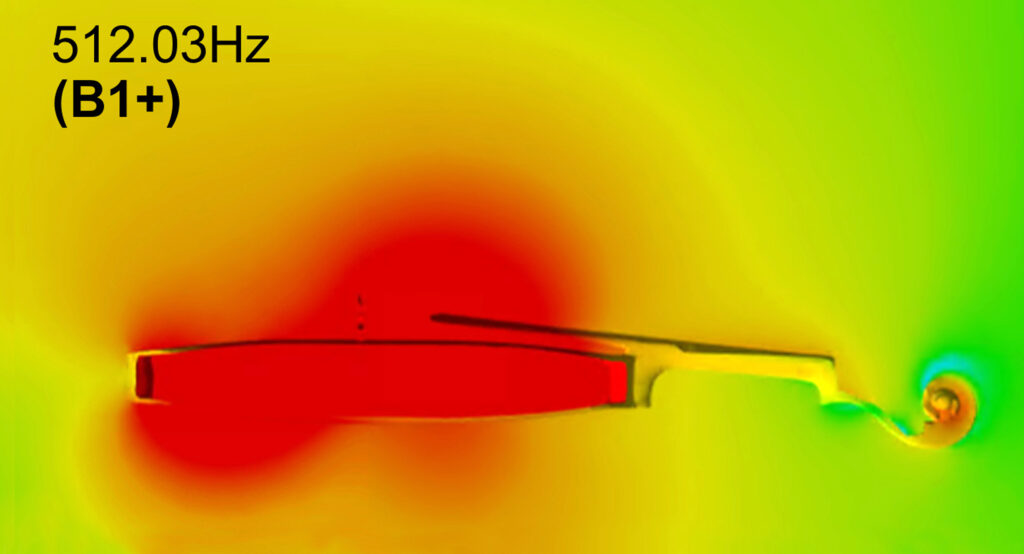

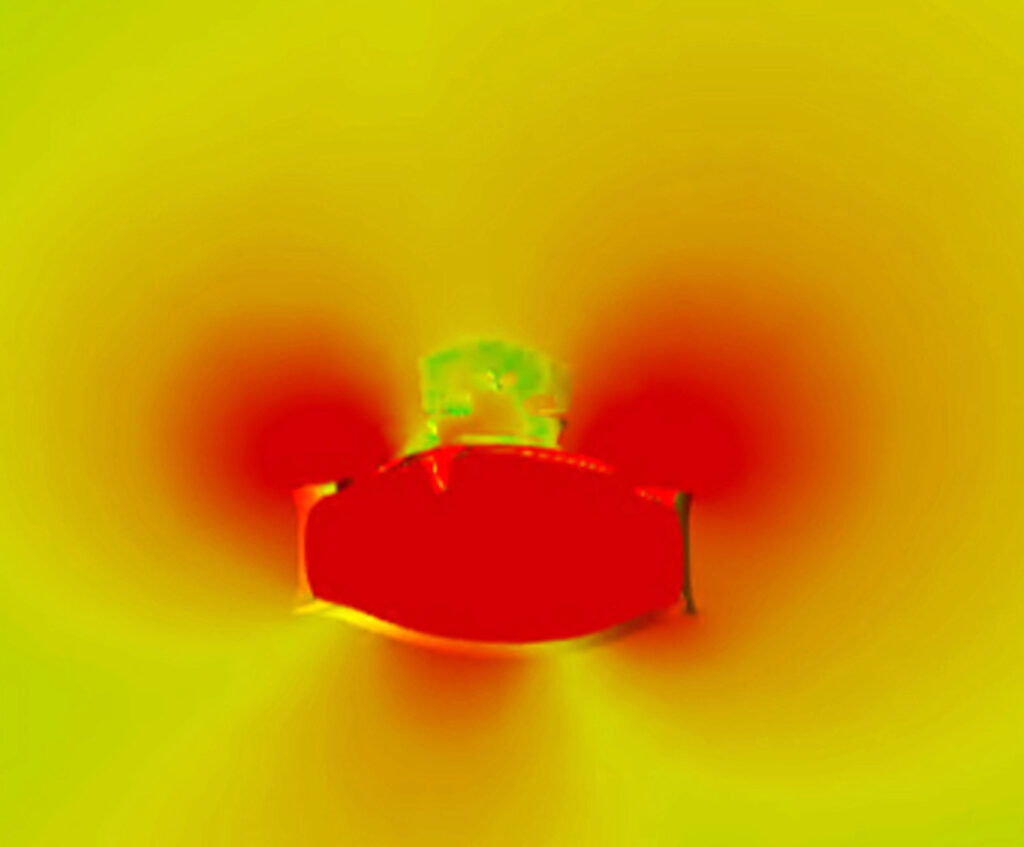

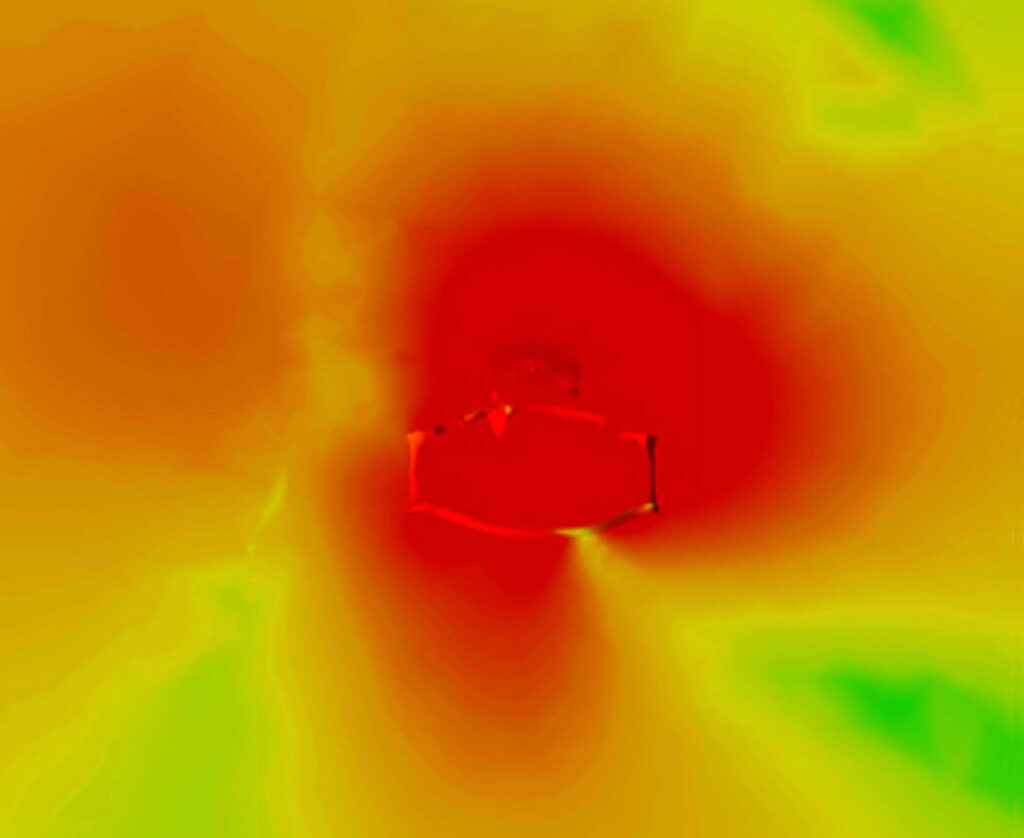

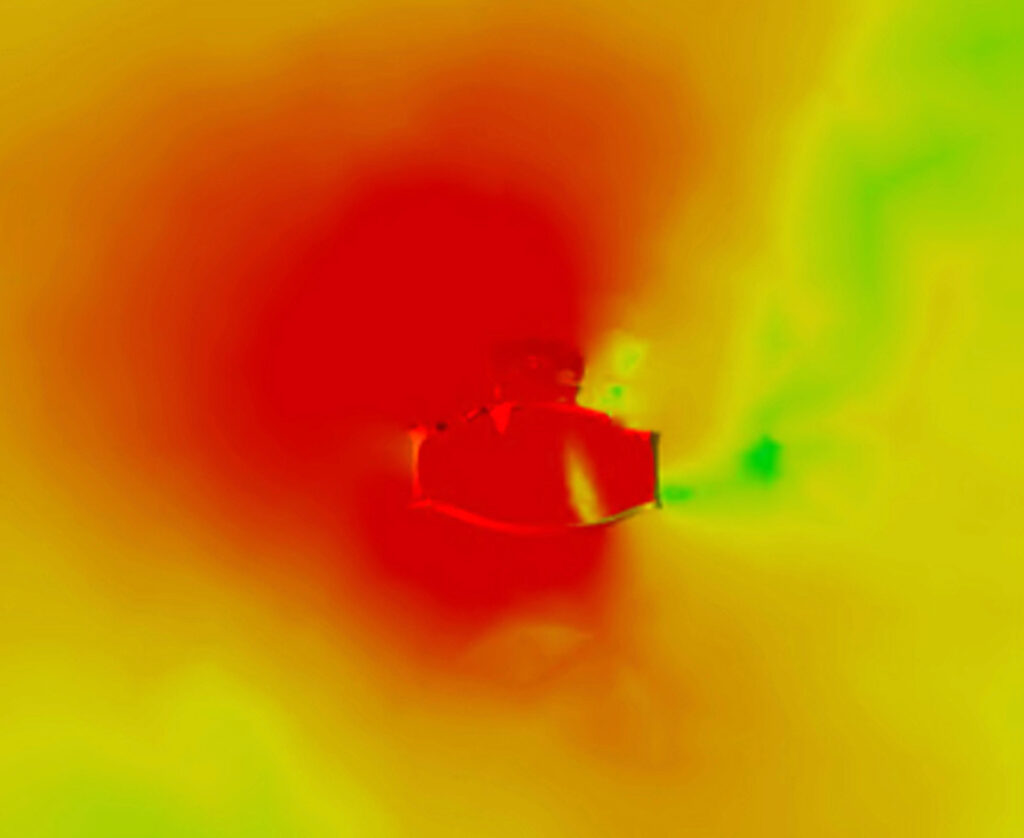

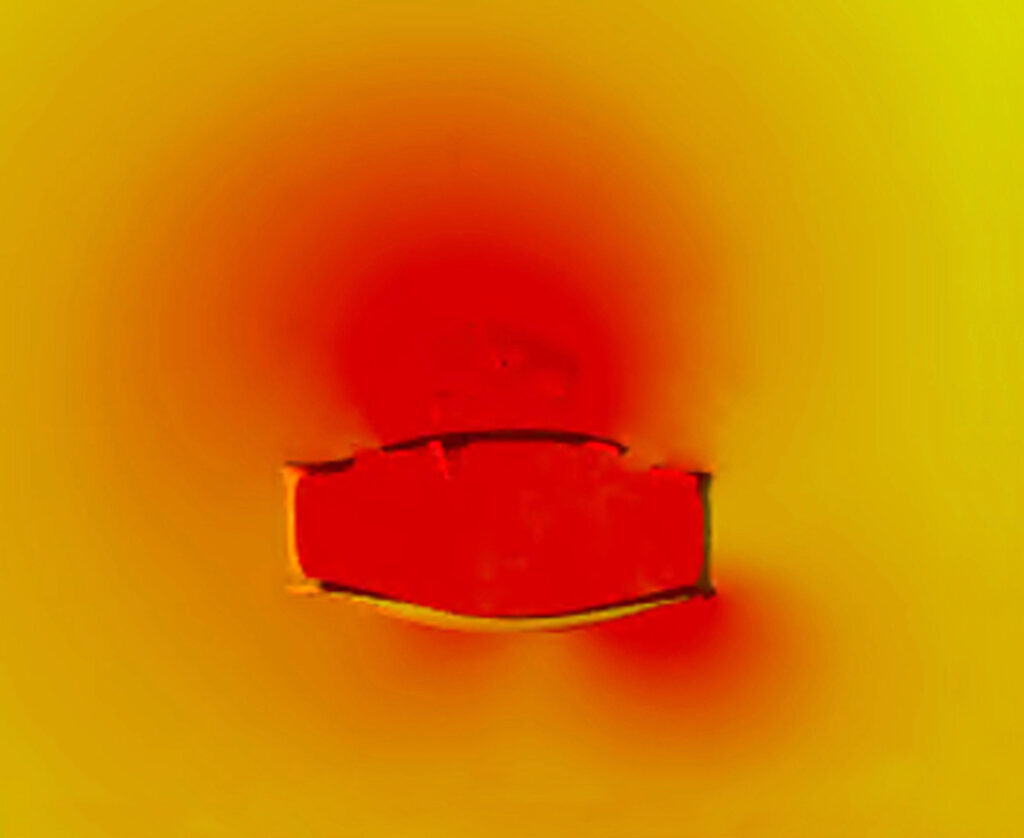

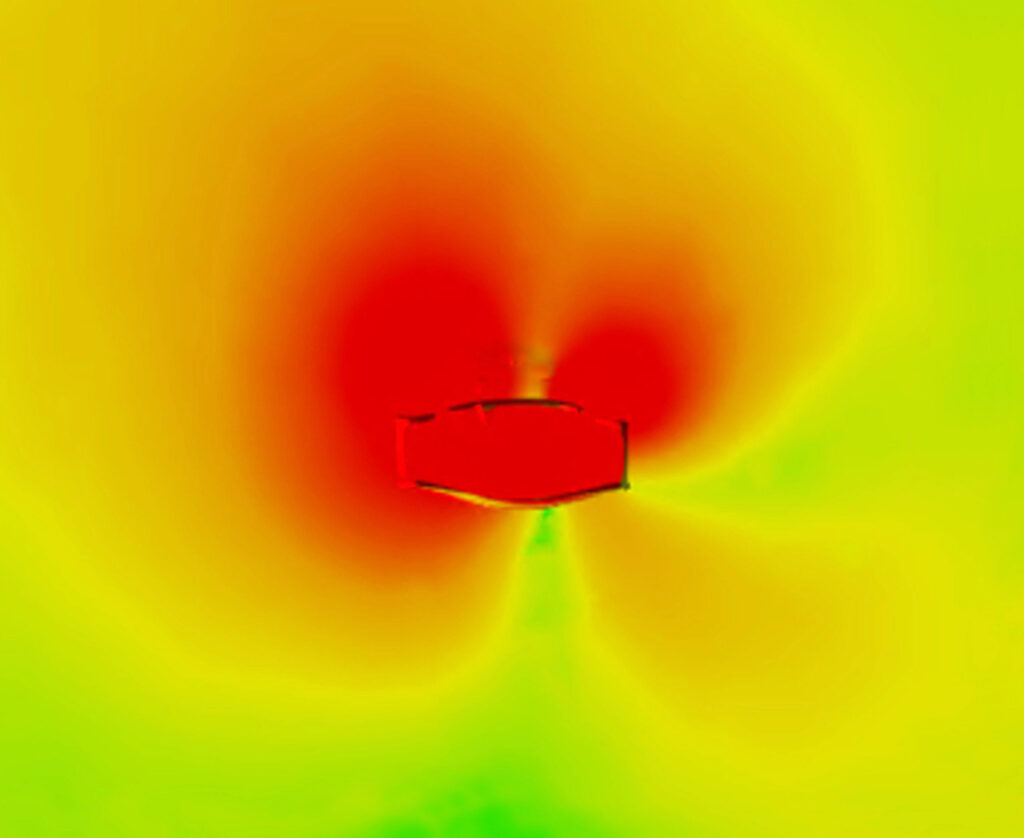

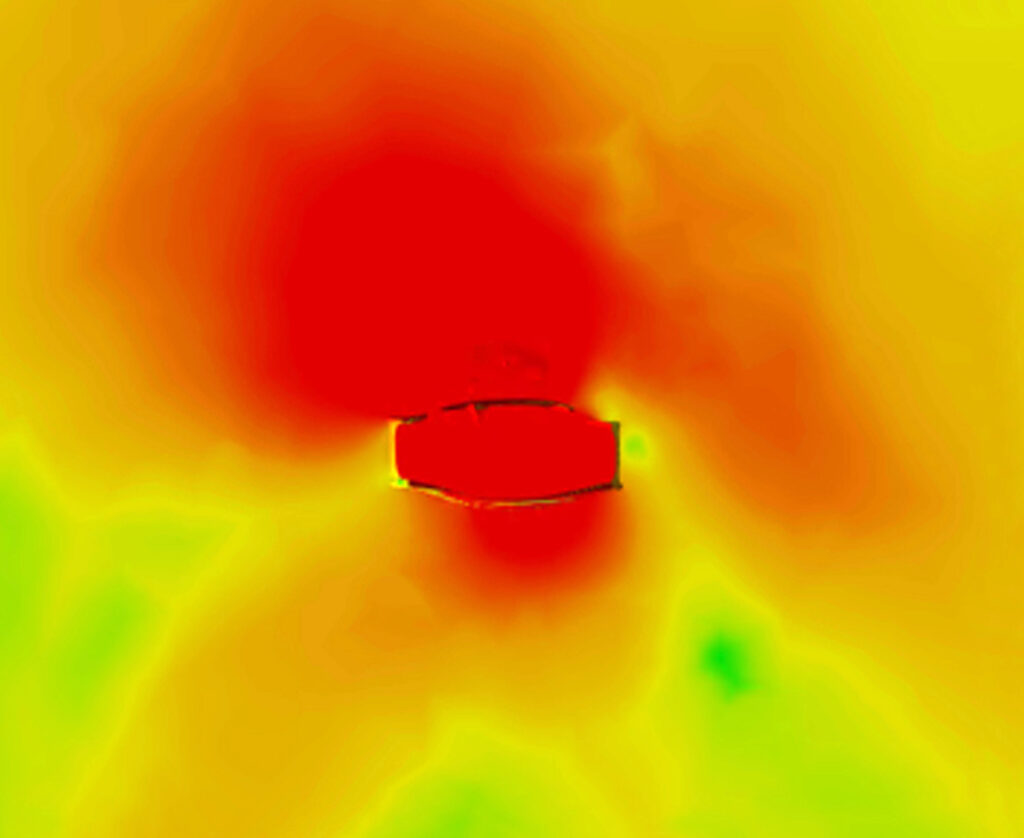

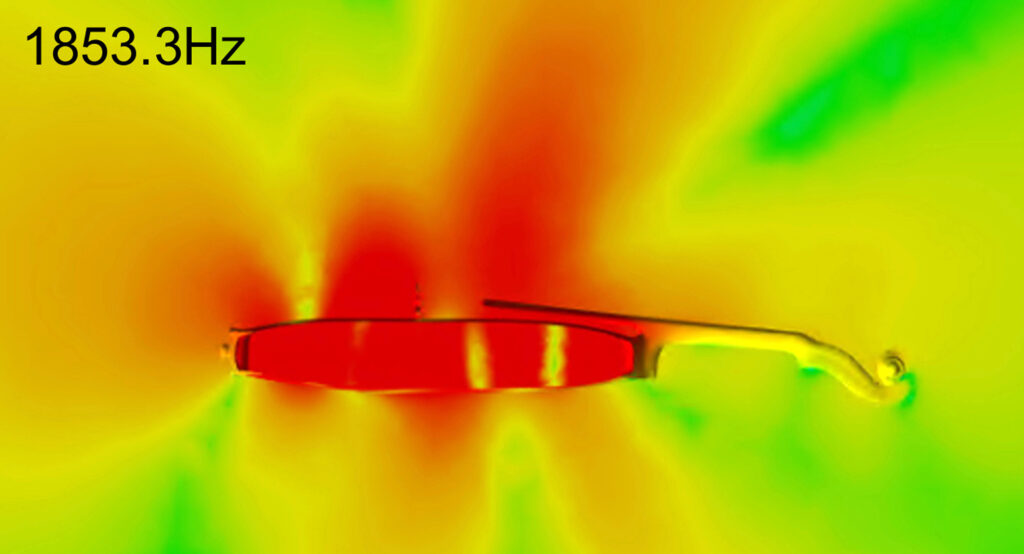

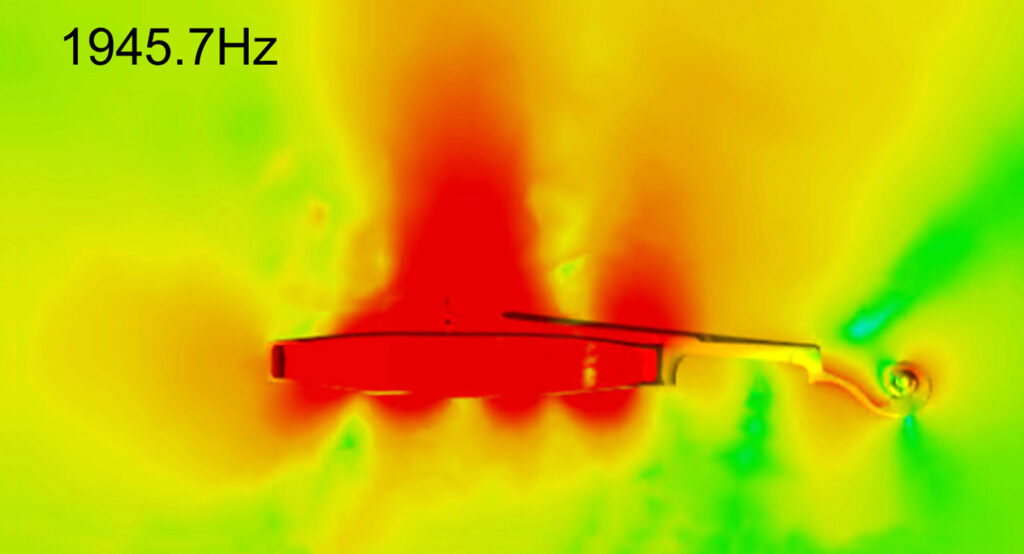

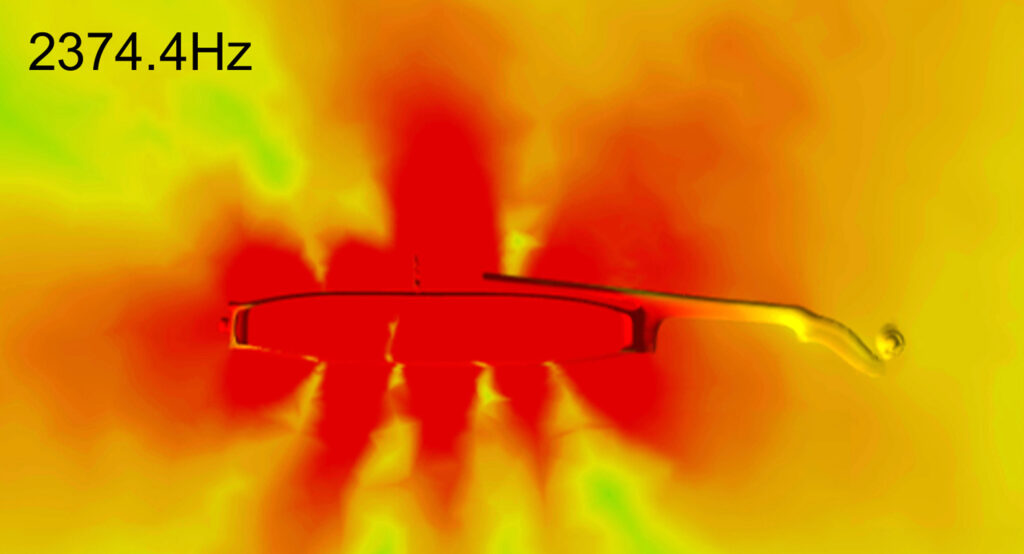

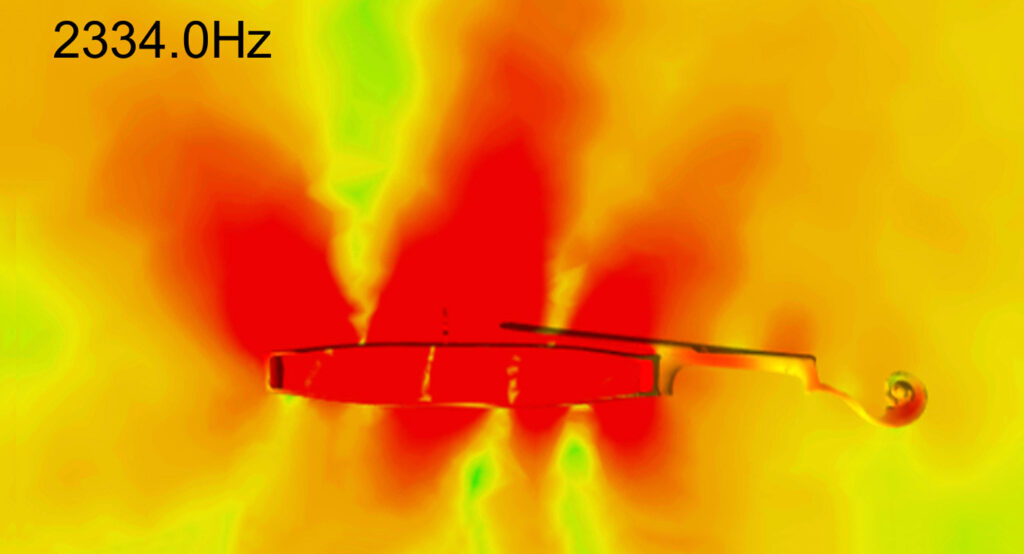

Proc. Mtgs. Acoust. 55, 035001 (2024)Visualization of three-dimensional acoustic radiation of Stradivari and Guarneri violins

4. Acoustic radiation simulation results for “Willmotte” Stradivari. 5. Acoustic radiation simulation results for “Plowden” Guarneri.

5. Acoustic radiation simulation results for “Plowden” Guarneri.

“Willmotte” Stradivari 273.44hz

“Willmotte” Stradivari 273.44hz

“Plowden” Guarneri 269.16hz Reference pitch 442hz

Reference pitch 442hz

- 65.7hz (C) Frequency of cello string 4

98.4hz (G) 1st string of a 4-string contrabass

131.4hz (c) Frequency of viola string 4

196.9hz (g) Frequency of violin string 4

221.0hz (a) Frequency of cello string 1

442.0hz (a1) Frequency of viola string 1

884.0hz (a2) Frequency of violin string 1

周波数とは、1秒間に出力されるサイクルのことですね。

人間の可聴音域は 20hz~20,000hz( 20khz )とされており、ヴァイオリンは楽譜上の音程としてハーモニクス( 倍音 )で 4,435hzあたりまでが演奏音程とされているようですが 実際にはそれ以上の高音も生じさせることができます。

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “L.A.T.” Turin 1784年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “L.A.T.” Turin 1784年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Nebel” Turin 1785年“Willmotte” Stradivari 516.22hz “Plowden” Guarneri 512.03hz

“Plowden” Guarneri 512.03hz “Willmotte” Stradivari 516.22hz

“Willmotte” Stradivari 516.22hz “Willmotte” Stradivari 1853.3hz

“Willmotte” Stradivari 1853.3hz “Willmotte” Stradivari 2374.4hz

“Willmotte” Stradivari 2374.4hz “Plowden” Guarneri 512.03hz

“Plowden” Guarneri 512.03hz “Plowden” Guarneri 1945.7hz

“Plowden” Guarneri 1945.7hz “Plowden” Guarneri 2334.0hz

“Plowden” Guarneri 2334.0hz

“Willmotte” Stradivari 1853.3hz “Plowden” Guarneri 1945.7hz

“Plowden” Guarneri 1945.7hz

“Willmotte” Stradivari 2374.4hz “Plowden” Guarneri 2334.0hz

“Plowden” Guarneri 2334.0hz

.

.