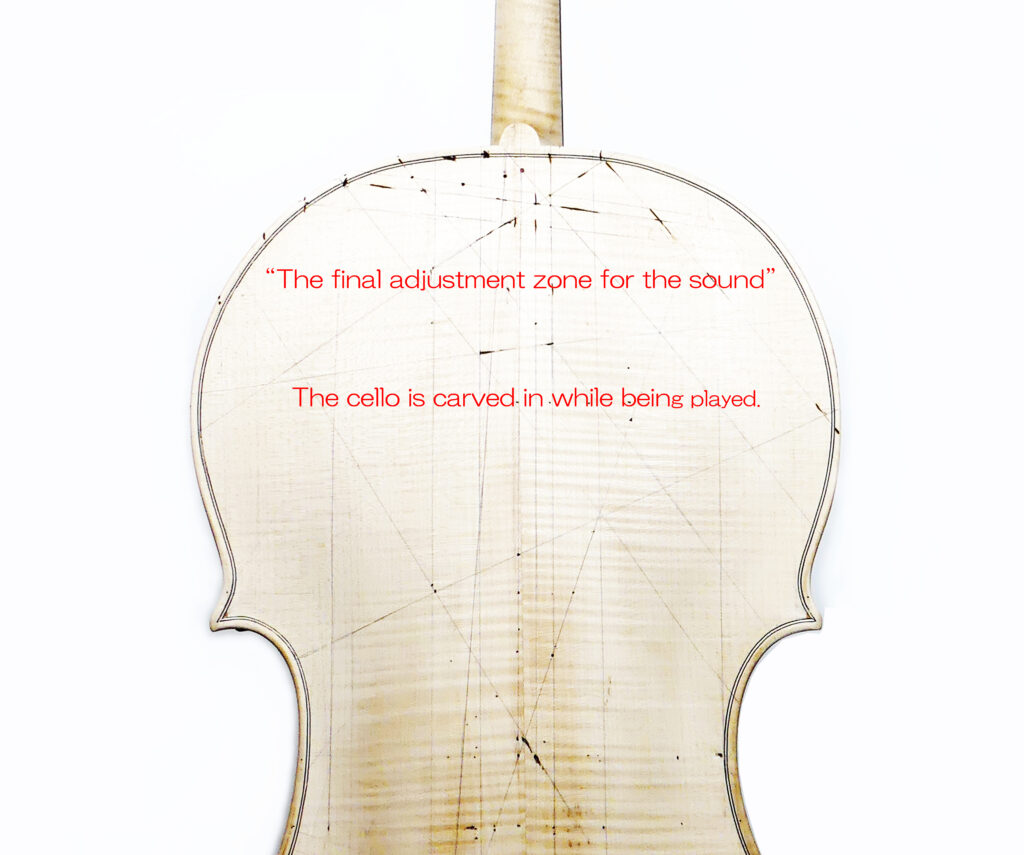

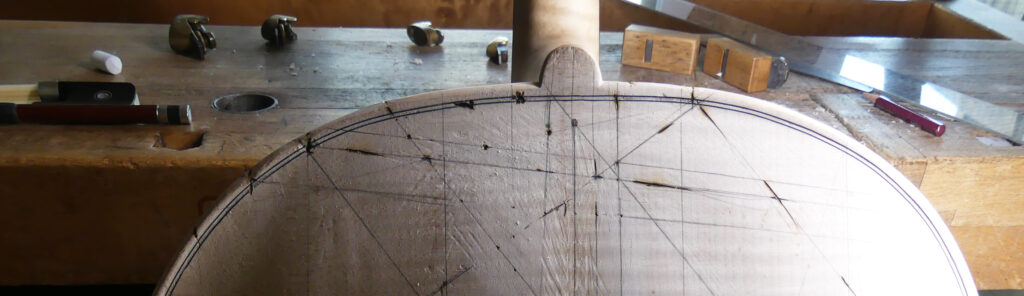

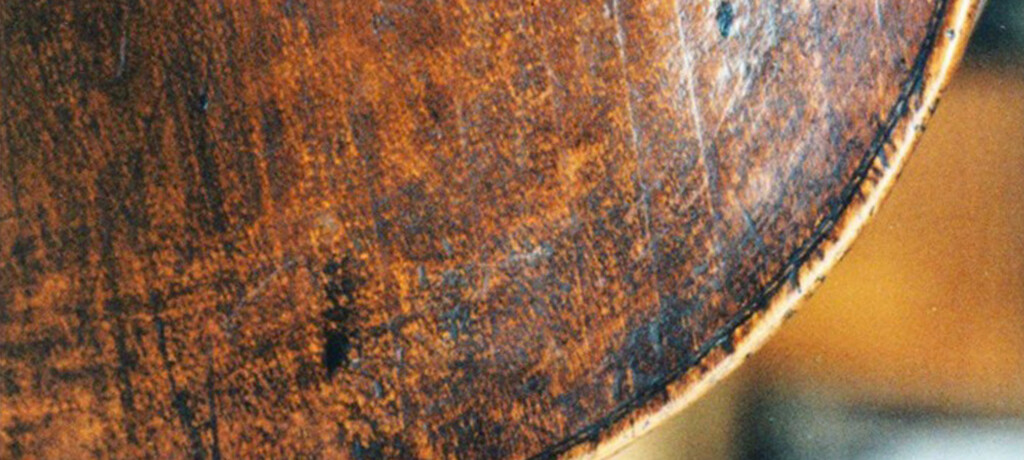

満月になる1日前の”14番目の月”に浸るような作業です。弦をゆらし、響きを確認しながら… 響胴の中にあるネック・ブロック付近にあたる裏板を削り込んでいます。

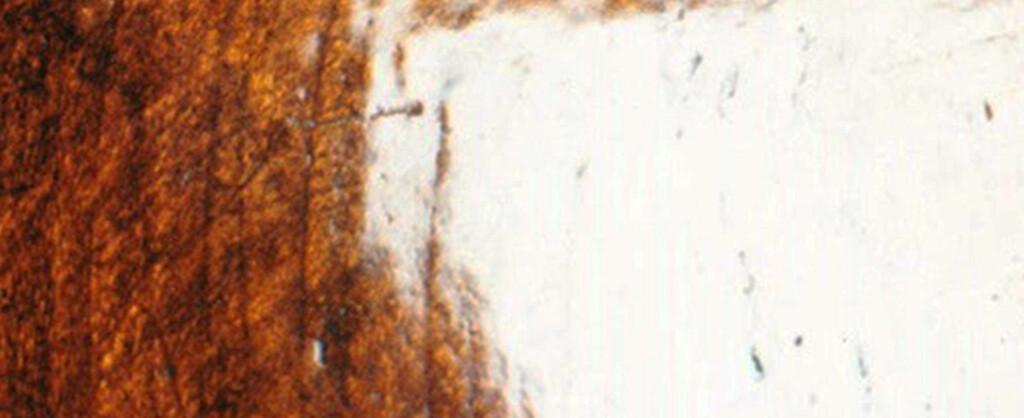

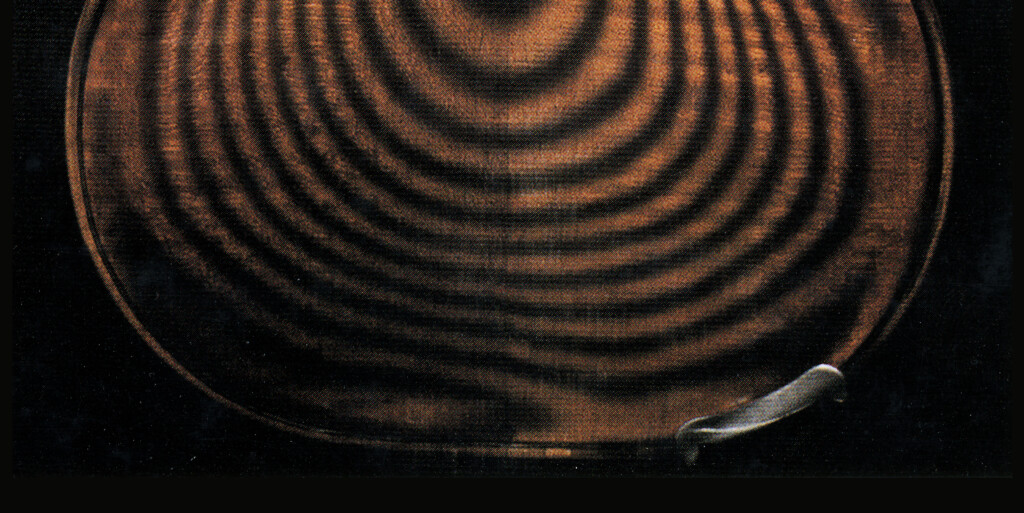

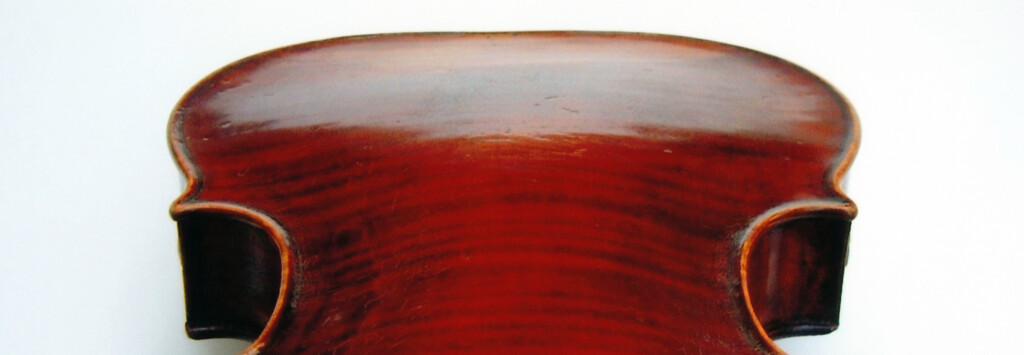

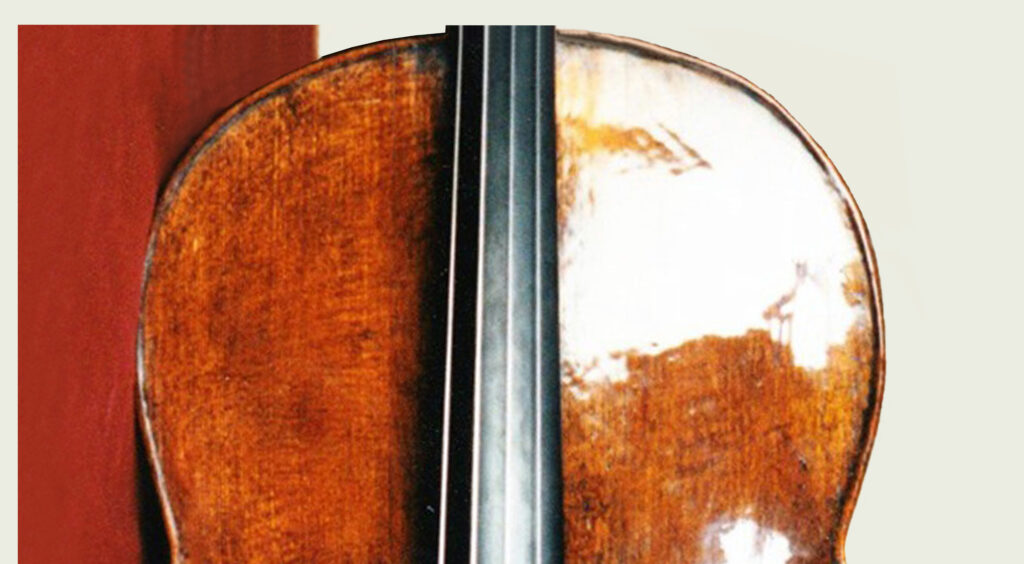

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

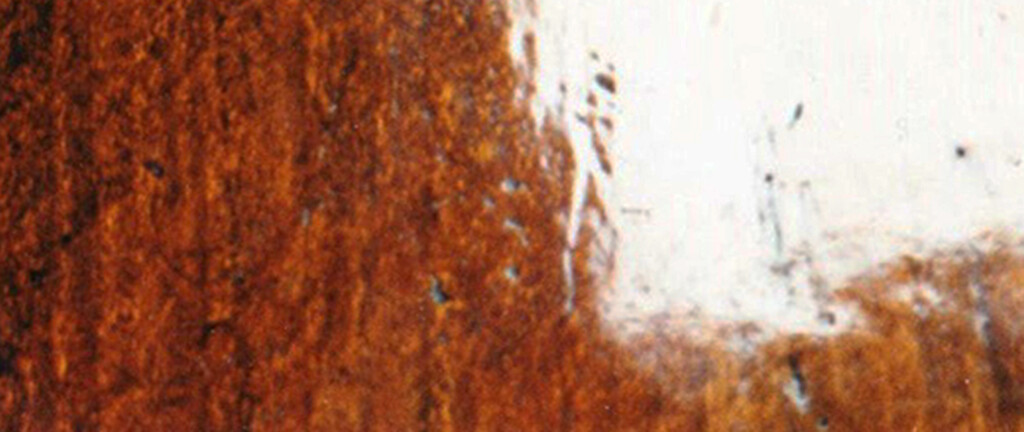

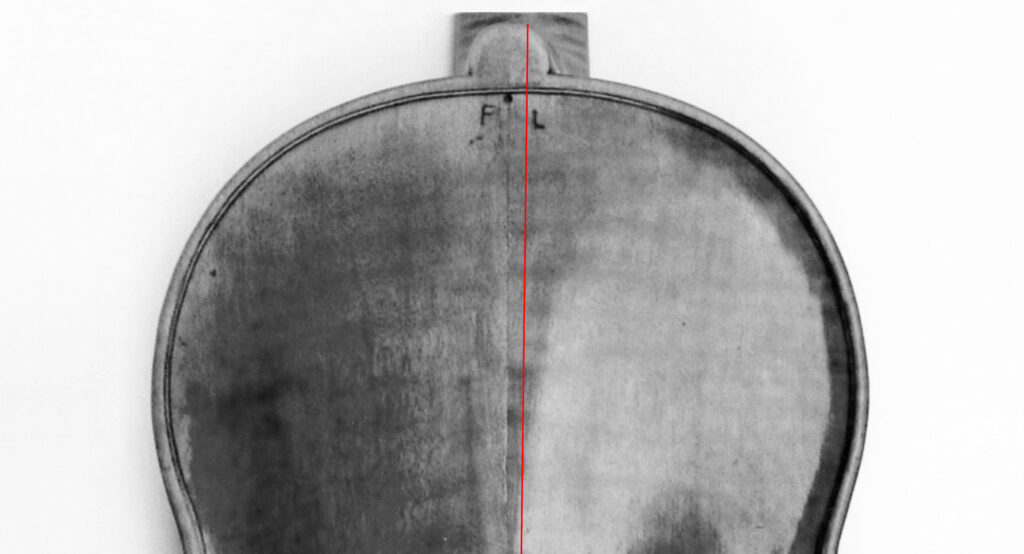

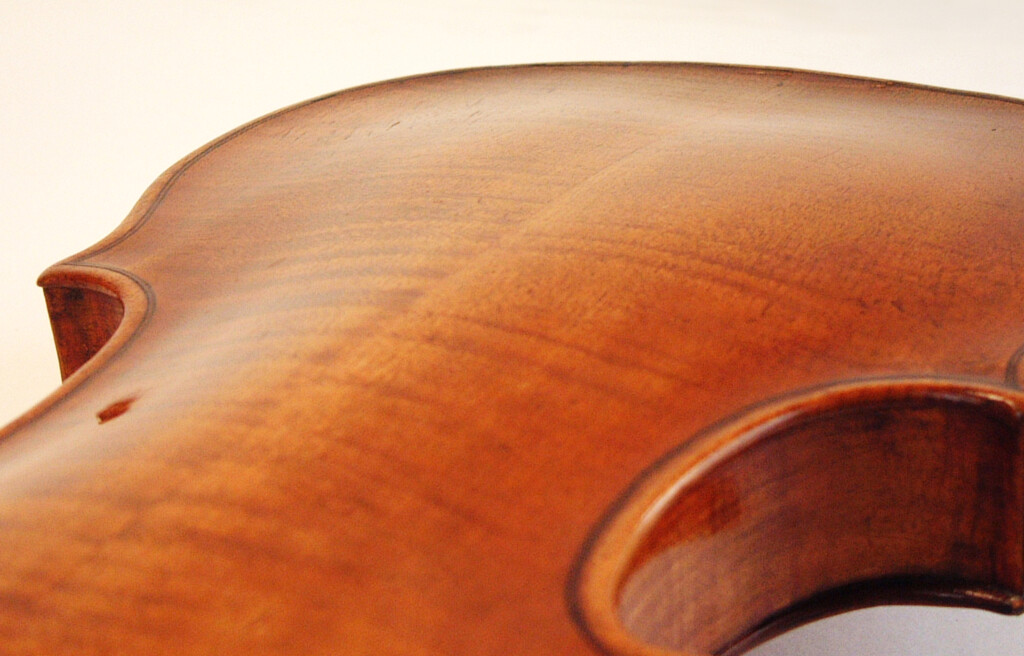

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Cello, “Herbert” 1677年

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Cello, “Herbert” 1677年

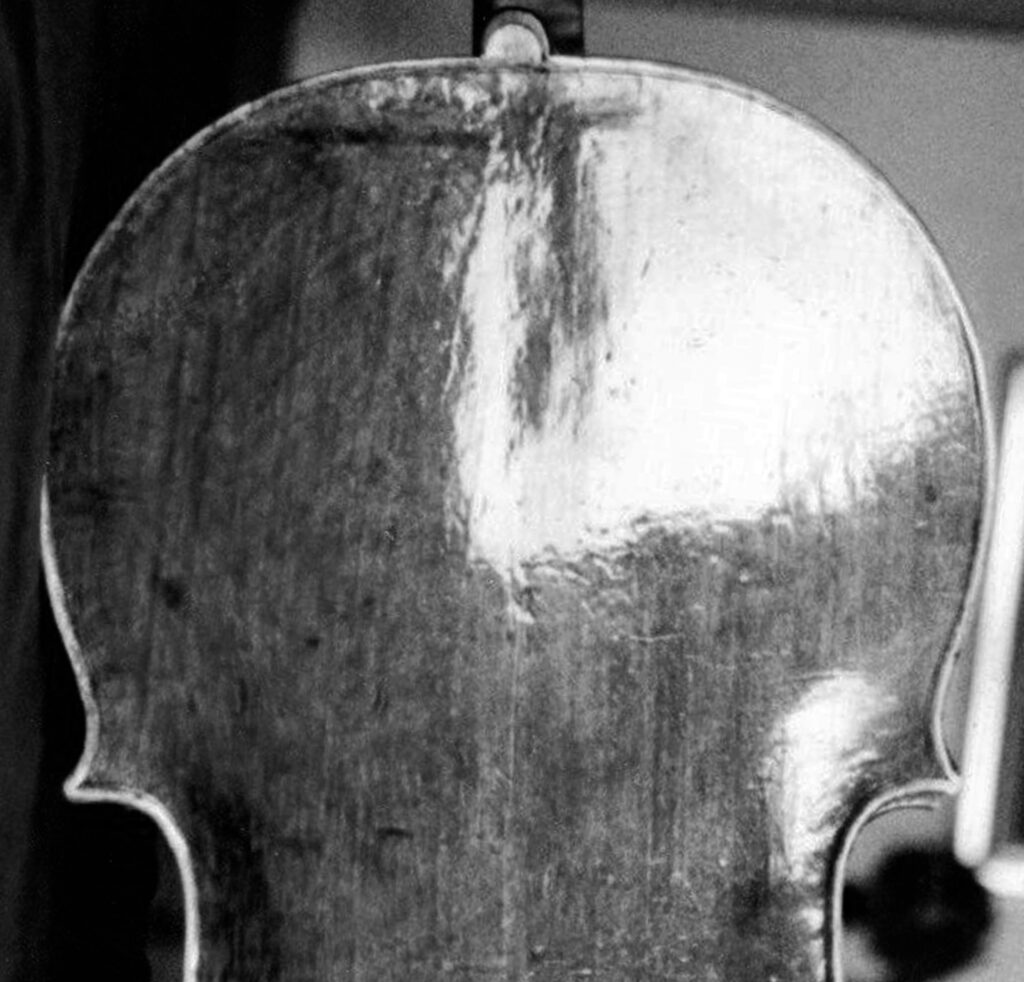

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( B. 735-349-225-430 )

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( B. 735-349-225-430 )

基本は響胴の”ねじり”の調整ですので、多少は下部のエンドピン・ブロック部裏板にも工夫を加えますが、メインは上部です。

この工程で”このチェロの響き”を決定します。ですから、難易度が最も高い作業と言えるかもしれません。

“The final adjustment zone for the sound”

The cello is carved in while being played.

This is the “finishing process” of the initial plan.

This is the “finishing process” of the initial plan.

May 7, 2025 10:59

May 10, 2025 20:50

May 10, 2025 20:50

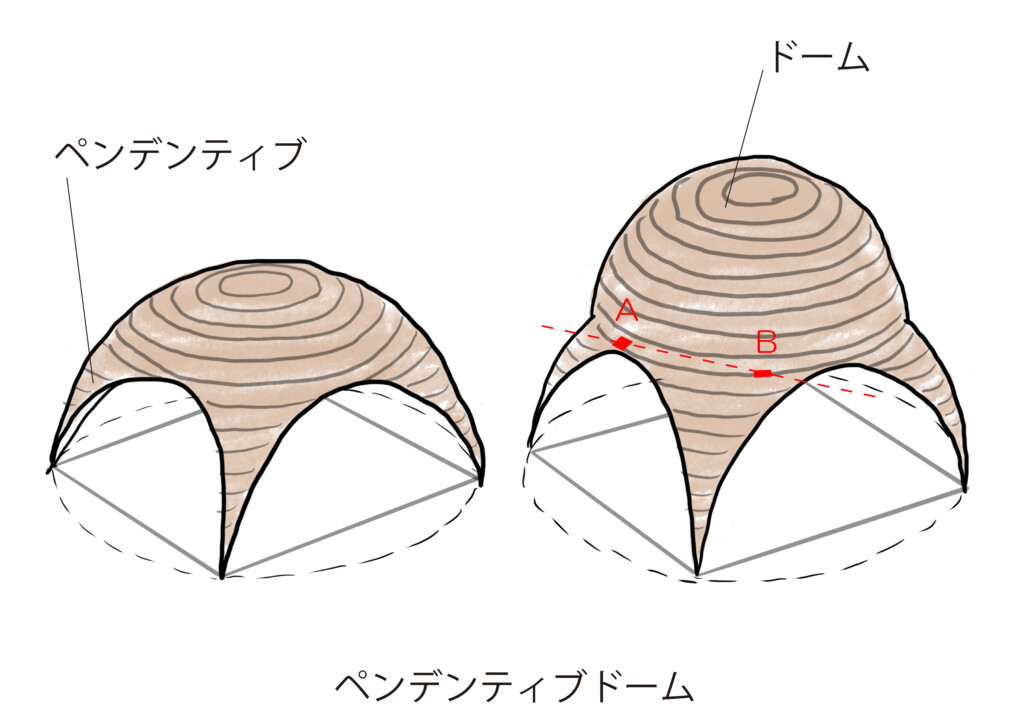

私は、表板や裏板を 多層構造のペンデンティブドームの集合体と見なし、下層のペンデンティブと 上層ドーム の接合部に 窪み等で上図点A、点Bのように 任意の対とする工夫で その付近の剛性が下げられ、ネジリが誘導されていると理解しています。

オールド弦楽器では ドーム部が 響胴のねじりを阻害しないように 中央から微妙にずらしてあり、このような音響加工は その不連続面の合成線である谷線や、尾根線上などの要所に見ることができます。

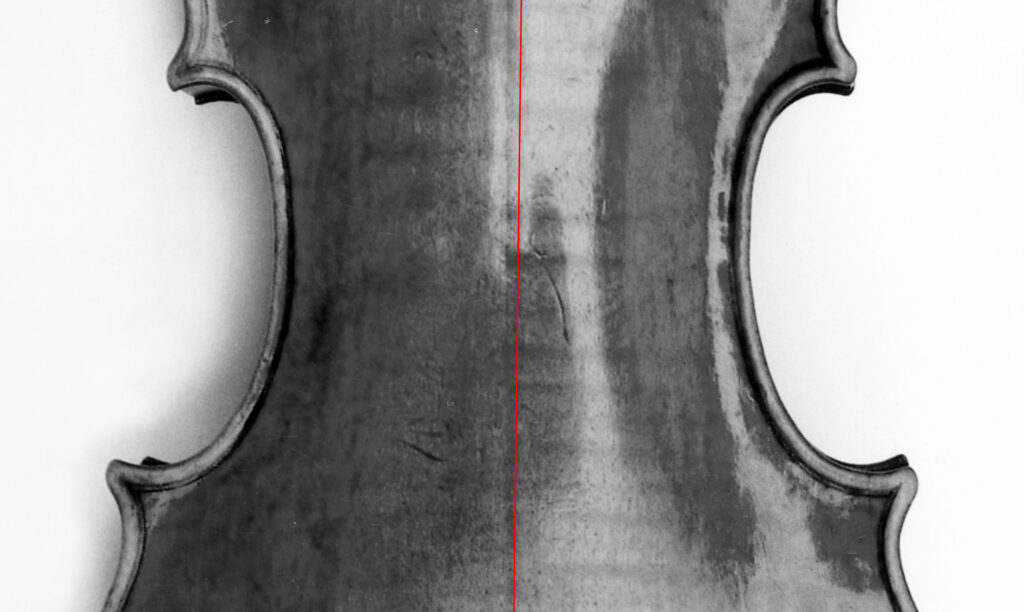

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

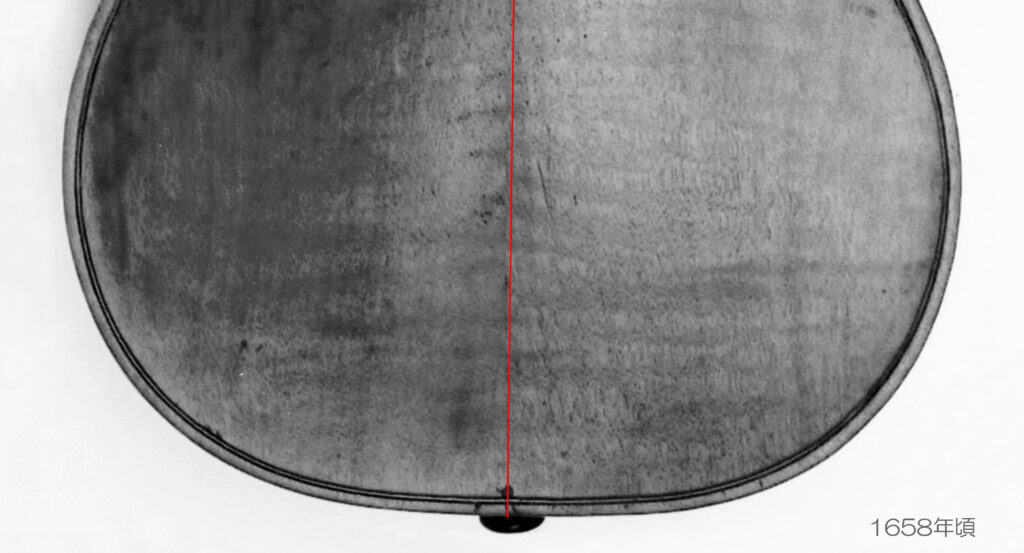

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Antonio Stradivari( ca.1644-1737 ) Violin, “Loder” 1729年

Antonio Stradivari( ca.1644-1737 ) Violin, “Loder” 1729年

“Aus der römischen Schule” um.1780 L.354-161-101-202 Hamma & Co.

“Aus der römischen Schule” um.1780 L.354-161-101-202 Hamma & Co.

“Aus der römischen Schule” um.1780 L.354-161-101-202 Hamma & Co.

“Aus der römischen Schule” um.1780 L.354-161-101-202 Hamma & Co.

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Turin 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Turin 1837年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, Venice 1720年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, Venice 1720年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, Venice 1720年

Santo Serafin ( 1699-1776 ) Violin, Venice 1720年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

“Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) Cello “Messeas”, Cremona 1731年

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

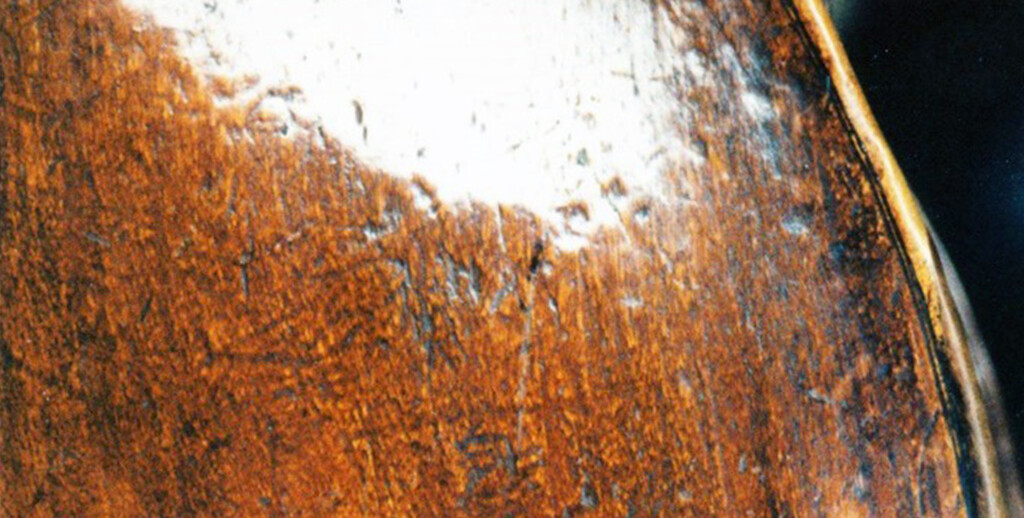

ですから、一見すると不可解とも思える アーチの不連続形状や、これらの加熱した治具などでつけられたキズは 塗装直前の最終段階で、演奏しながら… 響きやバランスを検討して施されたものと考えます。

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

“Old Italian Cello” 1700年頃 ( F. 734-348-230-432 / B. 735-349-225-430 / stop 403 / ff 100-167-231 )

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violoncello, “Messeas” 1731年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violoncello, “Messeas” 1731年

Joseph Naomi Yokota