● 大古の時代からヘレニズム末期( 紀元前30年頃 )まで

おそらく 新石器時代にさかのぼれると思われますが、人体の”カノン ( 美の規範、理想的比率 )” の追求は それぞれの時代を経るなかで、変化しながらも脈々と受け継がれました。

私の理解でいえば、原点はカオス、そして一対としてなったものとしての万物に 視線が移り、そこから神を識別し表現するのに”比率”が着目されたようです。

翡翠勾玉( ひすいまがたま )

陰陽太極図

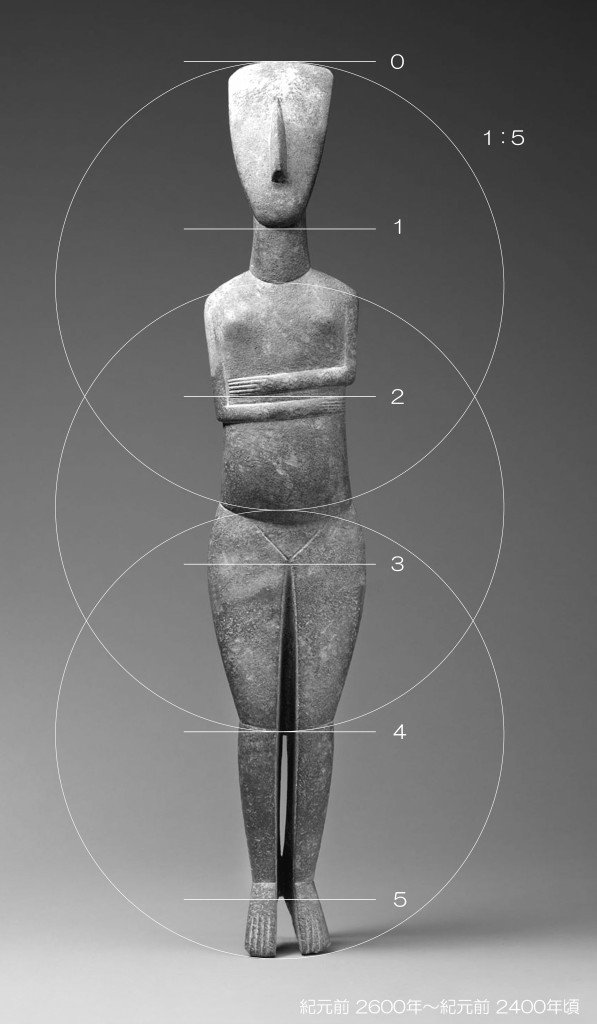

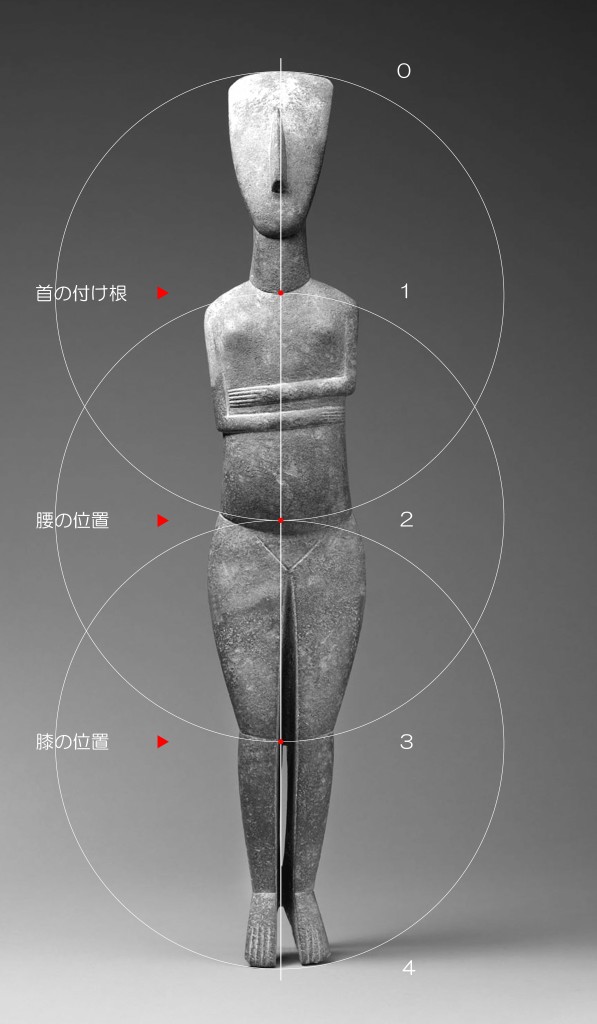

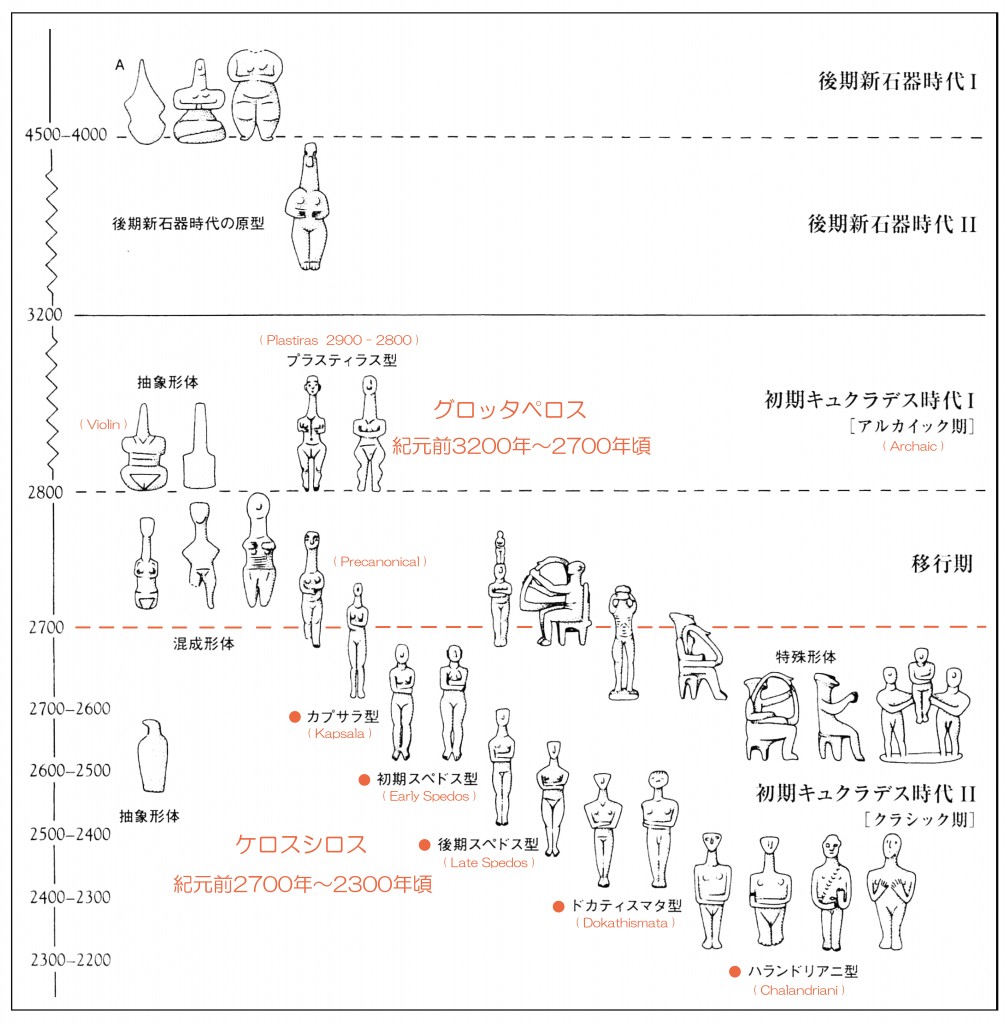

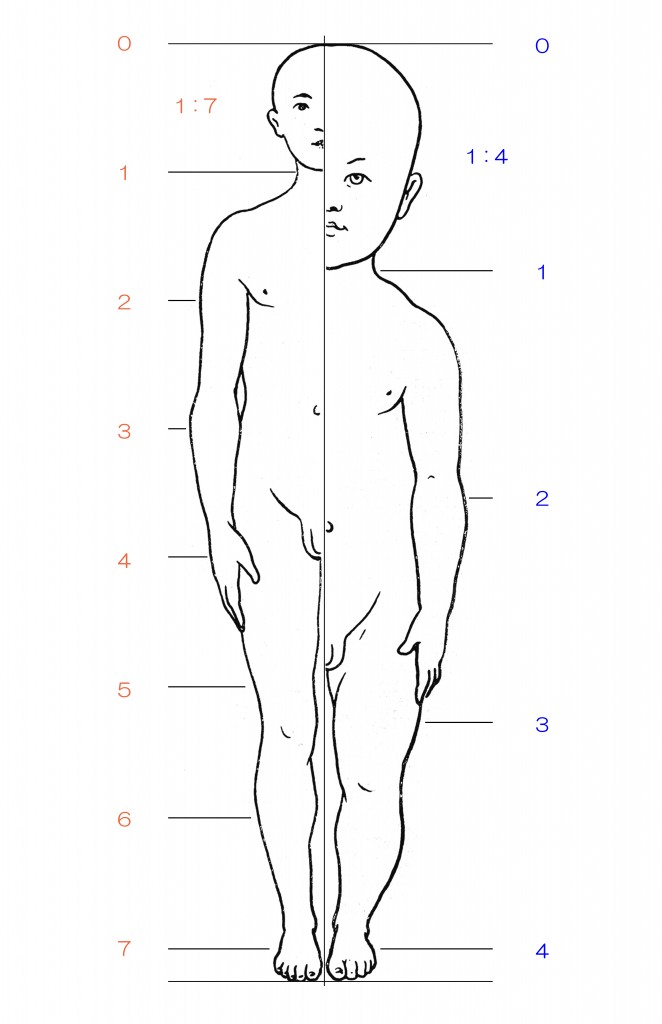

その流れのなかで、人体に宿る神的なものに留意したことで、その表現も 2頭身から3頭身、4頭身、そして5頭身… と変化したと考えられます。

私は、それらの変化は 古の人々が偶像を作るとき、それに宿すものが”聖”なるものとなるようにとの願いを込めたからだと思っています。

真逆に表現すれば “邪”の象徴として、たとえば蛇ですが、頭の長さを全長のなかでの割合としたとき 何頭身と考えればよいか… といったイメージです。

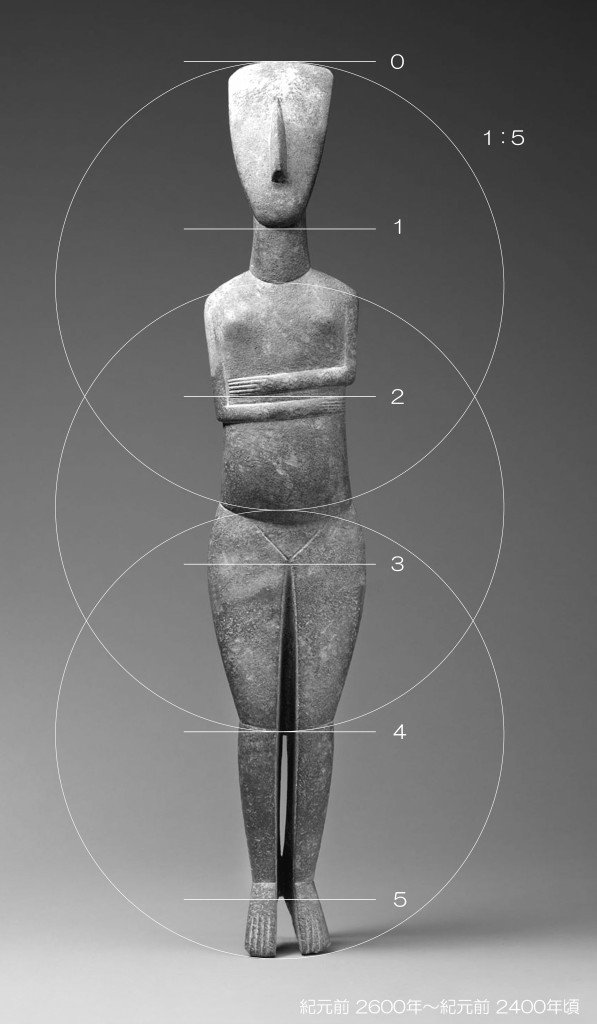

ともあれ 人体の”比率”に関して古の偶像のなかで、この『キクラデス文明 』( 紀元前3200年~紀元前2300年頃 ) はその意識が顕著です。

“Cycladic Idol” from Amorgos, ca.2700B.C.~2300 B.C.

Marble, High150cm ( Largest known example of cycladic sculpture ). National Archaeological Museum, Athens .

『キクラデス文明 』のうちで、キクラデス諸島の島々で出土した数多くの『 キクラデス偶像 ( Cycladic Idol ) 』は最も重要です。

In 14 December 2010, a marble female figure dated to circa 2400 B.C. and attributed to “The Schuster Master” was sold in New York ( Christie’s ) for $16,882,500 ( ¥1,410,701,700 ) , a world record for a Cycladic figure at auction. High 29.2cm.

たとえば、高さが 30cm程である このキクラデス偶像は、2010年に開催されたクリスティーズのオークションにおいて、日本円換算で 14億1千万円で落札されました。

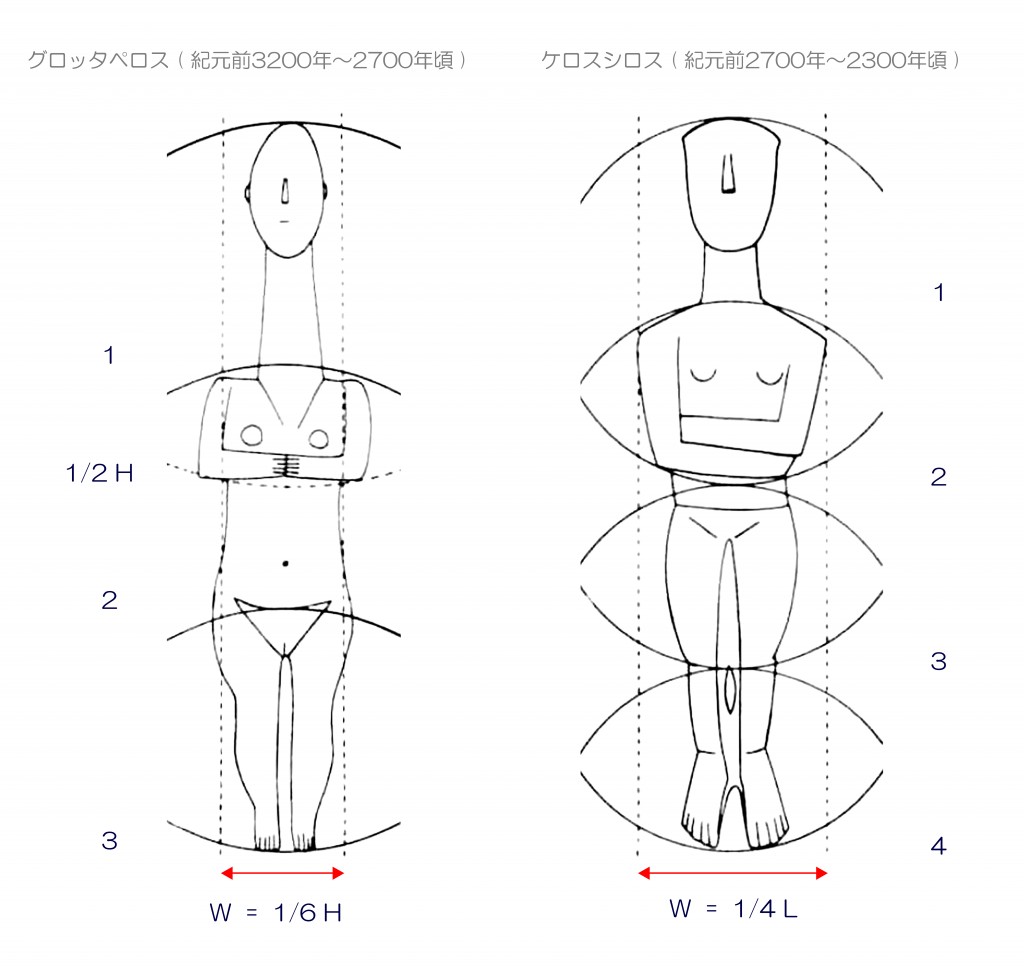

その、キクラデス偶像は 紀元前2700年頃を基準とした区別が可能で、それはこの図のように全長比で「 3分割タイプ 」が 「 4分割タイプ 」に移行するほどの 違いであることが 出土した偶像で確認されています。 “Canonical” figurines

“Canonical” figurines

また この時期の前後では、全長に対する幅の割合基準とする”基準点”が変更され、全長比で「 1/6 胴幅 」であったのが「 1/4 肩幅 」とされるようになったという学説もあります。

“Cycladic Idol” ( Statuette of a woman ), circa 2600B.C.~ 2400 B.C.

“Cycladic Idol” ( Statuette of a woman ), circa 2600B.C.~ 2400 B.C.

“Cycladic Idol” ( Statuette of a woman ), circa 2600B.C.~ 2400 B.C.

「 Bastis Master 」 Marble, High 62.79cm

Metropolitan Museum of Art

Cycladic female figurine of the Plastiras variety. / Marble

Early CycladicⅠperiod ( ca.3200B.C. ~ 2800 B.C. )”Grotta-Pelos” group. From the cemetery of Glypha on Paros, grave 23.

National Archaeological Museum of Athens, inv. no. 4762.

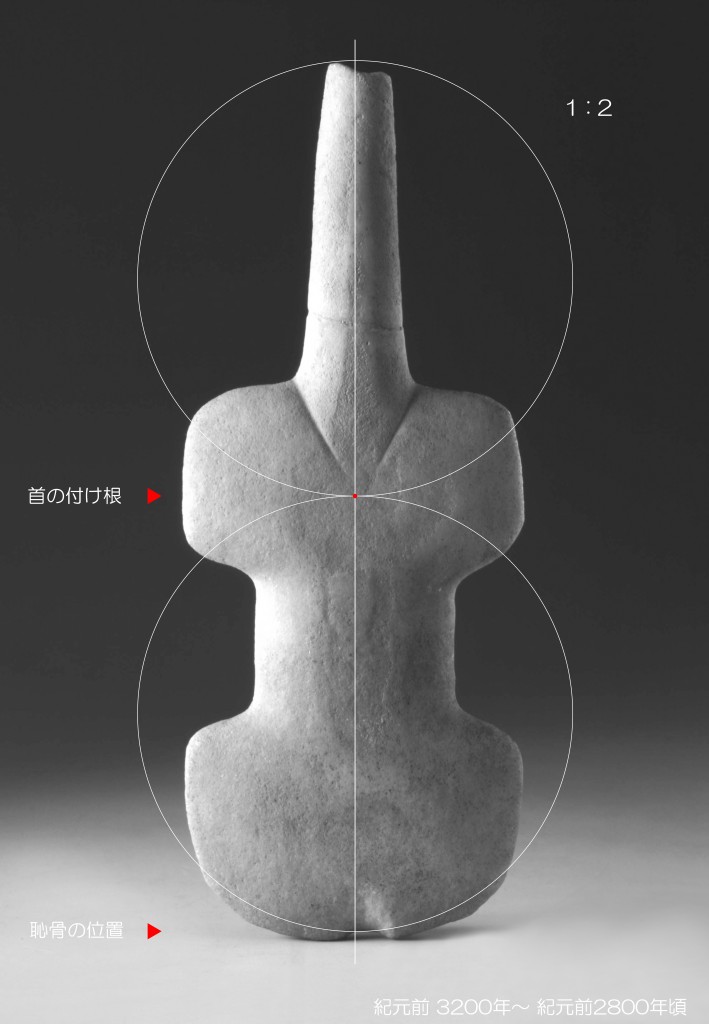

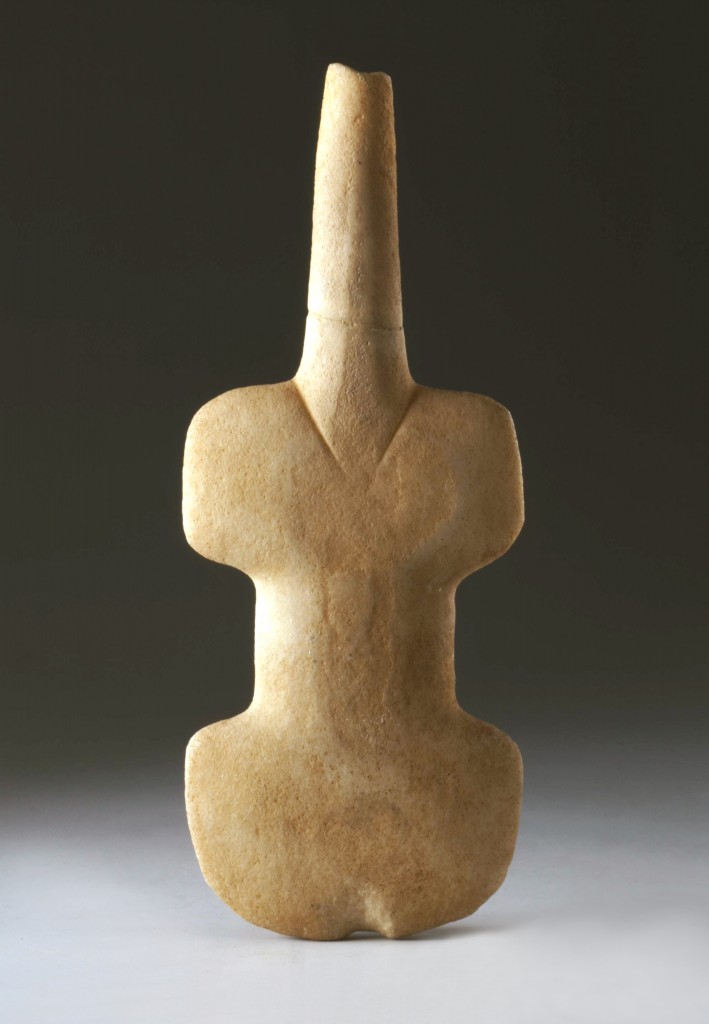

因みに、「 3分割タイプ 」以前は初期に製作された”原型”の流れをくむ 「 2分割タイプ 」の “抽象形体型”が ありました。

Cycladic female figurine, Marble on Paros

Cycladic female figurine, Marble on Paros

Plastiras “Violin shaped “

Early Cycladic Ⅰ period ( ca.3200B.C. ~ 2800 B.C. )

National Archaeological Museum of Athens

その”抽象形体型”の最終期に製作されていたのが “ヴァイオリン”という通称で呼ばれる、このようなキクラデス偶像です。私は このタイプが 「 首の付け根 」を 2分割のポイントとしていることを興味深いと思っています。

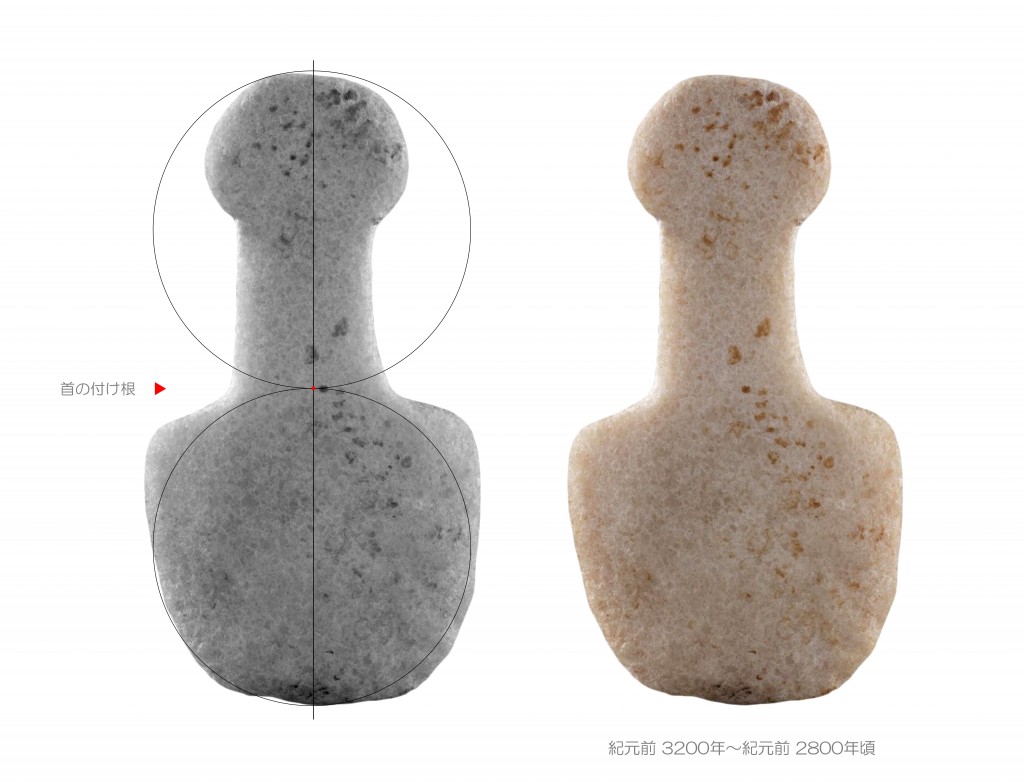

“Cycladic type Idol”, Excavated in Anatolia

「 Grotta pelos 」ca.3200 B.C. ~ 2800 B.C.

このように、キクラデス偶像は およそ900年間に渡って 多数製作されていますので、これらにおいて比率が重要であったことは 間違いないと考えられています。

ですから、アナトリア半島で出土した このような “抽象形体型”であっても「 首の付け根 」が 2分割のポイントとなっているという推測が成り立つわけです。

“Box situation” : The statuette was found in a clay box placed Russian-doll-style within another, It is the second statuette of its kind revealed boxed up at the site. Aegean city of Akrotiri.

“Box situation” : The statuette was found in a clay box placed Russian-doll-style within another, It is the second statuette of its kind revealed boxed up at the site. Aegean city of Akrotiri.

現在までの研究で判明しているのは、キクラデス偶像は かなりの数量が出土していて、そのタイプは 紀元前2700年頃を境として 前の500年間と 後の400年間に 分けることが出来るということです。それが、グロッタペロス ( 初期キクラデスⅠ 紀元前3200年~2700年頃 ) とケロスシロス ( 初期キクラデスⅡ 紀元前2700年~2300年頃 )です。

これらの分類名も、偶像が出土した重要な埋葬地から付けられています。なお、残念なことに、キクラデス初期の居住地は 地震や火山の噴火のために ほとんど発見されていません。また、キクラデス偶像のほとんどは これらの期間だけで製作されたようです。

キクラデス偶像は おもに女性をモチーフとしており、表現手法としては 石の単純な加工により偶像としてのイメージを付与したものから、人体をリアルに表現したものまでありバリエーションが豊富でした。

● “プロポーション( 比率、均衡 )”の実際例

このように、頭の長さに対しての身長の割合などとして人体を捉えることを、古代ローマの頃から「人体プロポーション」と呼ぶようになり、その後も重要なものとして伝承されました。

それは この捉え方が、私たちに直感的なインスピレーションを与えるためと考えられます。

“Cycladic Idol” 、紀元前2600年~ 紀元前2400年頃

大理石材、高さ62.79cm

Metropolitan Museum of Art

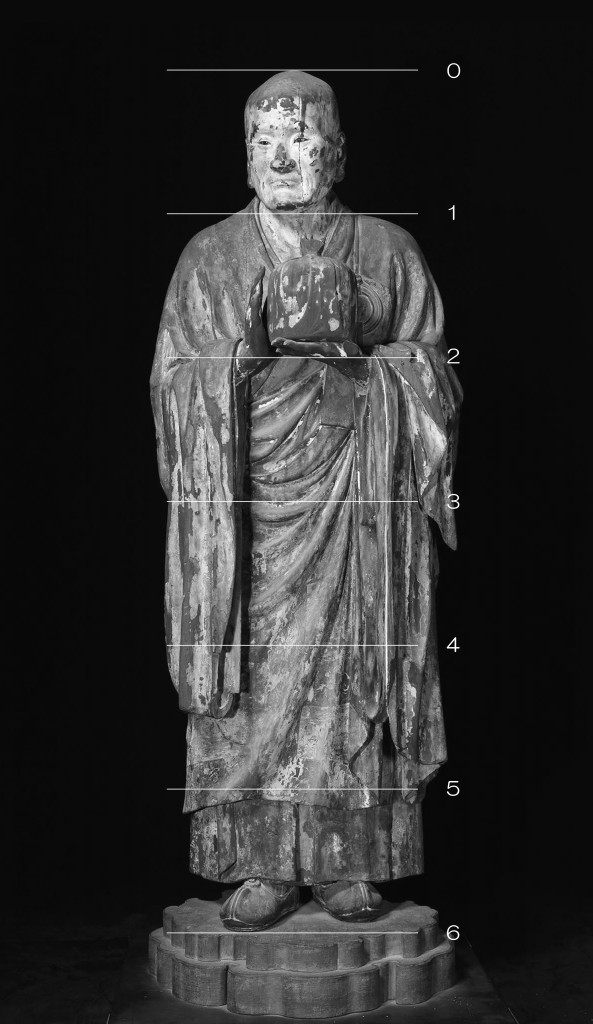

因みに、このような人体プロポーションについての意識は、 日本の仏像彫刻などにも共通します。たとえば、大仏師の運慶 ( 1150年頃 – 1224年没 )が製作の総指揮をした 奈良、東大寺南大門の金剛力士像( 西暦1203年 )は 上図のように 5.0頭身のプロポーションです。

おなじく、運慶が監修して1212年に製作された 国宝「 無著像 」は 5.8頭身で作られてれており、天部の神である金剛力士と 4世紀のガンダーラに生きた高僧 ( 人間 )から菩薩となった無著との違いなど、表現対象の意味を踏まえたプロポーションが 選択されていると推測できます。

国宝 “無著菩薩”( 鎌倉時代、高さ 194.7cm )

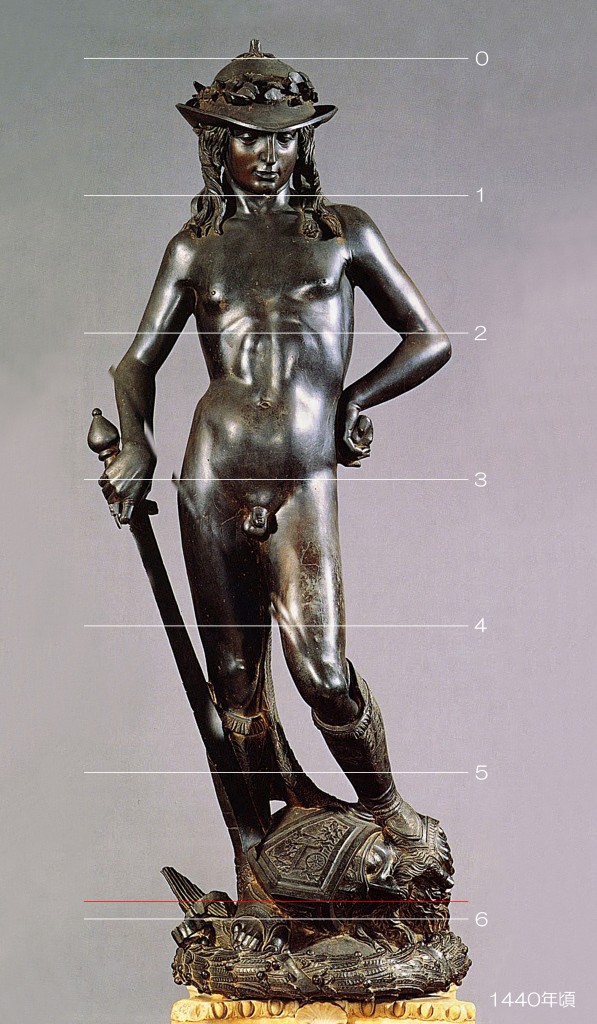

そして、この少し後の時代の彫像をイタリアで見ると‥ 建築家フィリッポ・ブルネレスキ ( Filippo Brunelleschi 1377-1446 ) とともに活躍したドナテルロ ( Donatello 1386-1466 )が、1440年頃に製作した “ダヴィデ像”は 5.9頭身と見てとれます。

“David” Donatello ( 1386-1466 ), Repubblica fiorentina、1440年頃

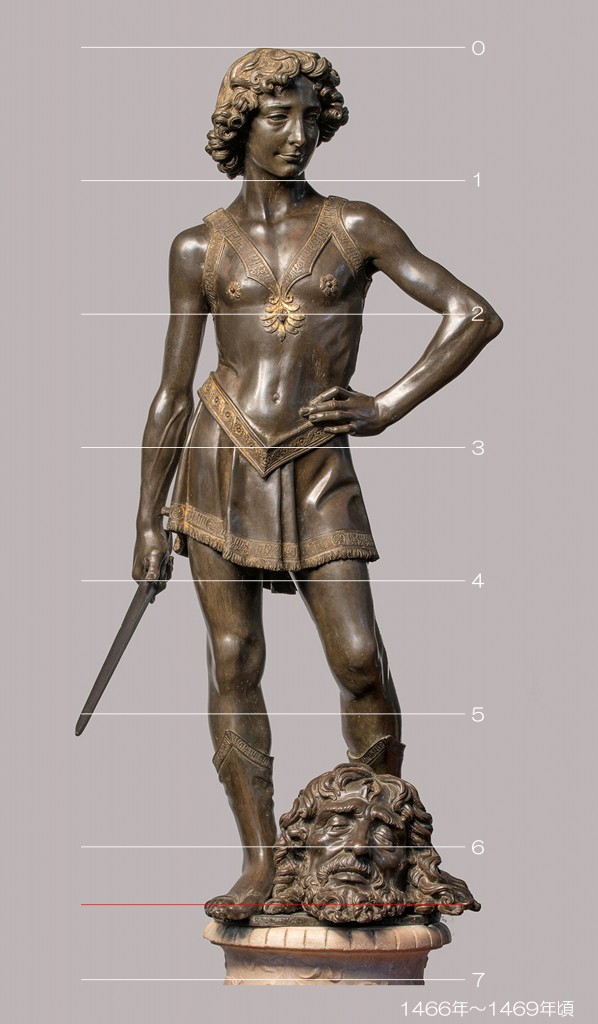

“David” Andrea del Verrocchio ( ca.1435-1488 )

Bronze 125cm 、1466年~1469年頃

また、ドナテルロのようにメディチ家の支援を受けながらフィレンツェで活躍し、レオナルド・ダ ・ヴィンチ ( 1452-1519 ) の師としても有名となった ヴェロッキオ ( ca.1435-1488 )が製作した “ダヴィデ像”は 6.4頭身になっています。

彼の工房では レオナルド・ダ ・ヴィンチのほかにも、ボッティチェリ、ペルジーノ、ギルランダイオ達も働きました。ちなみにペルジーノは ラファエロの師匠で、ギルランダイオはミケランジェロの師匠となりましたからイタリア・ルネサンスにヴェロッキオが大きく影響したことは間違いありません。

“Personification of a Virtue” Antonio del Pollaiolo ( ca.1433-1498 ) テラコッタ, 1470年頃

そして、この当時 フィレンツェでヴェロッキオ工房と競合していたのが アントニオ・デル・ポッライオーロと 弟、ピエロ・デル・ポッライオーロの兄弟です。その兄弟工房で、兄であるアントニオ・デル・ポッライオーロが製作した「美徳の擬人化 」は 6.6頭身で作られています。

“Giuditta” Antonio del Pollaiolo ( ca.1433-1498 ) Bronze, 1470年頃

また 同時期に彼が製作した、アッシリア王が派遣した将軍ホロフェルネスの首を刎ね ユダヤ人を危機から救った若く美しいユダヤ人女性「ユディト ( Giuditta )」のブロンズ像は 7.2頭身となっています。

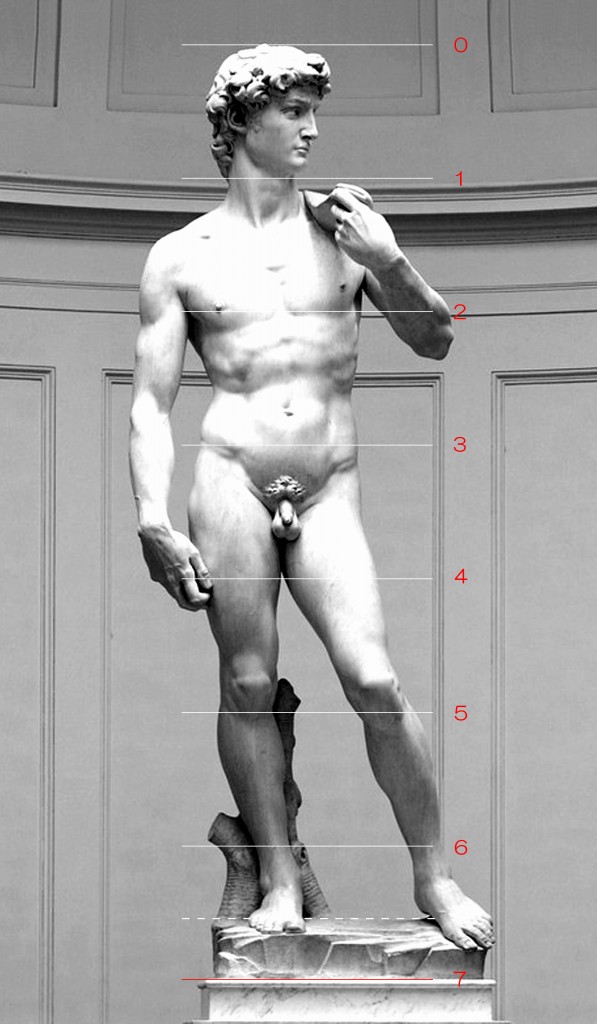

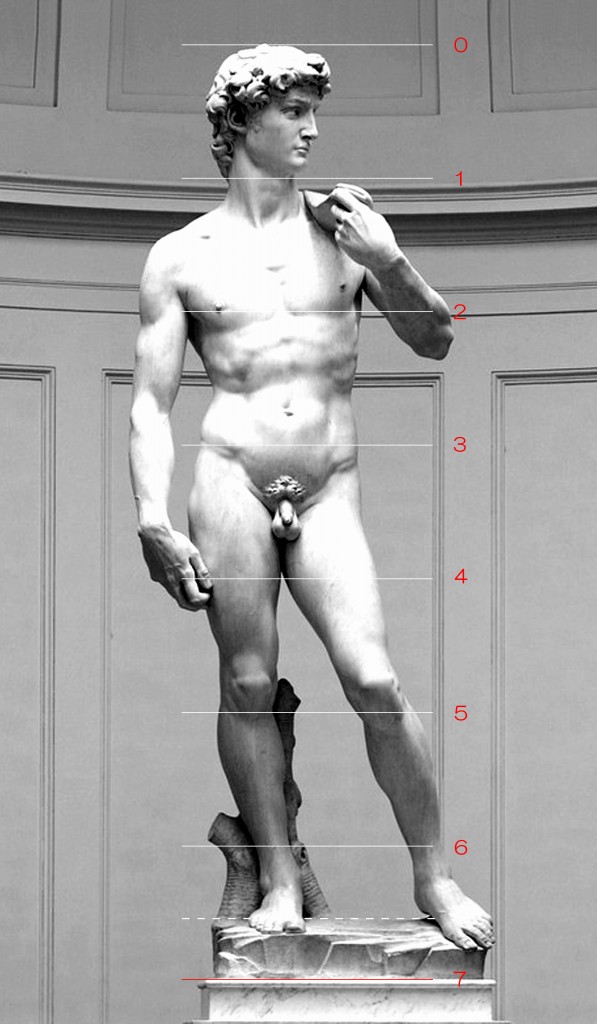

“David” Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( 1475-1564 )大理石、 高さ 5.17m、1504年

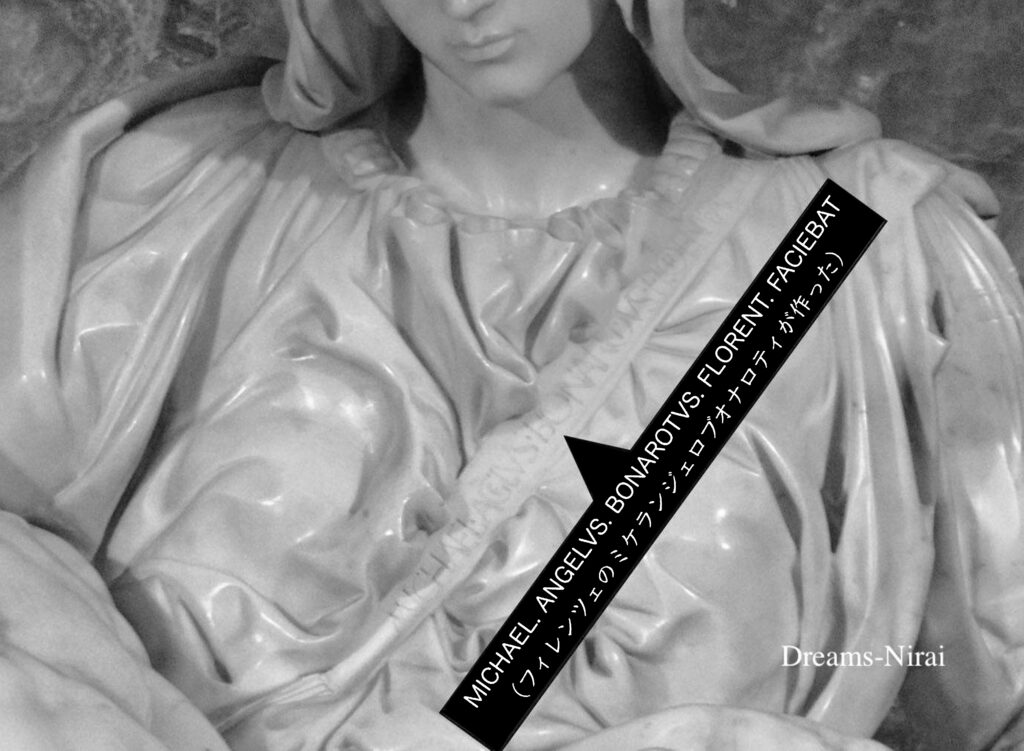

こういった流れがあったのにも関わらず、その次の世代にあたる ミケランジェロの “ダビデ像”は 6.6頭身で製作されており、彼が選択したプロポーションは神による創造物を精細に再現した最も優れたものとの評価を受けました。

National Archaeological Museum, Athens

このような歴史研究により、古代から人々は 美の規範 ( カノン ) を 数学的比例関係の問題として理解し、彫刻、絵画、建築などにおいて理想的比率を追求したと説明されるようになりました。

² Vitruvius, “De architectura”, Marcus Vitruvius Pollio ( circa 80B.C.~15B.C. ), Roman Republic

² Vitruvius, “De architectura”, Marcus Vitruvius Pollio ( circa 80B.C.~15B.C. ), Roman Republic

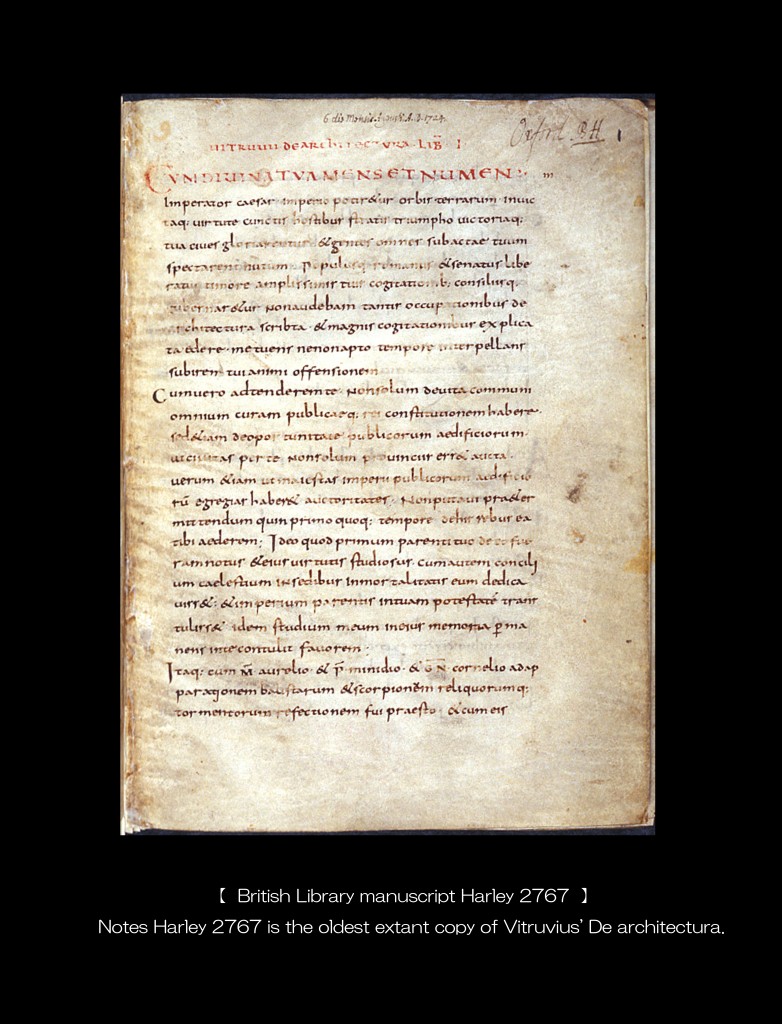

【 British Library manuscript Harley 2767 】

Date : 1st quarter of the 9th century, Germany

Language : Latin

それは端的にいえば、キクラデス偶像が 人体プロポーションについての意識を証ししている事と、その概念が¹ 紀元前30年~紀元前23年頃、つまり 2000年以上前に ウィトルウィウス ( Vitruvius )という古代ローマの建築家がまとめた書物『 “De architectura” ( 建築について ) 』に説かれていたからです。

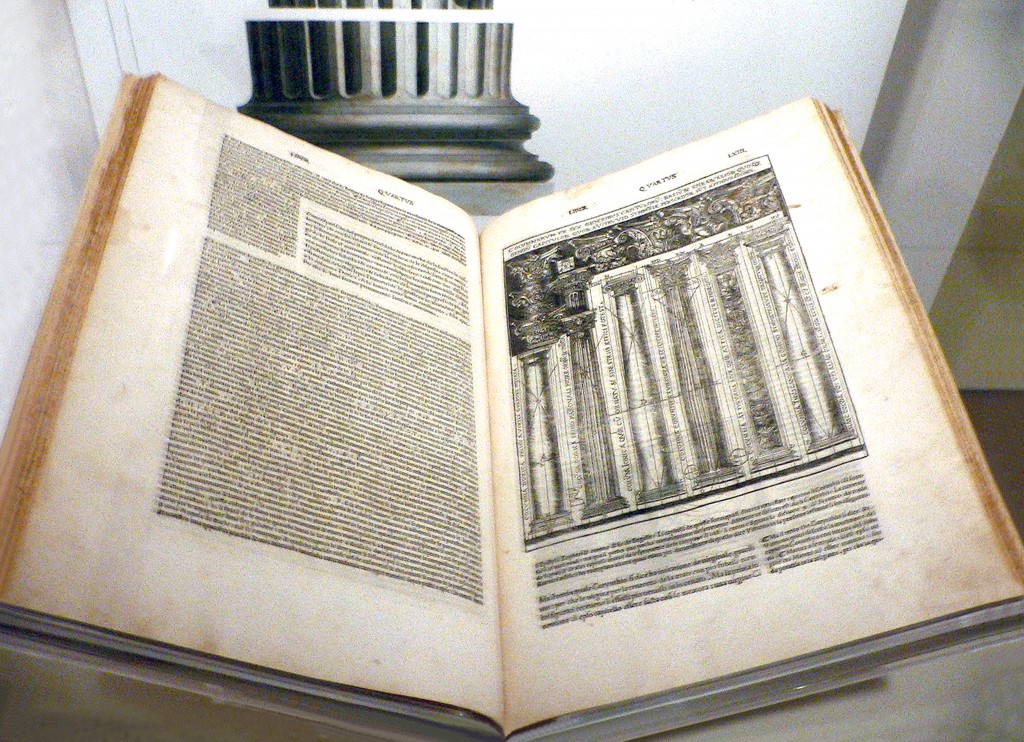

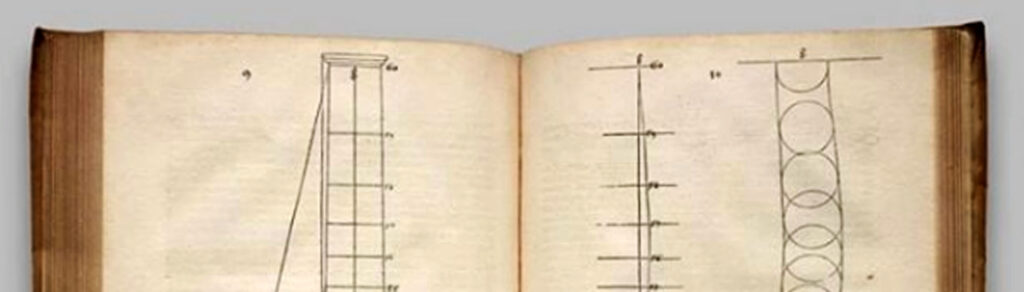

残念ながら『 “De architectura” ( 建築について ) 』の原本は すでに失われていますが、² 西暦800年代初頭に製作されたこの写本によって 結果としてその内容が後代まで伝えられ、その思潮はヨーロッパ世界に大きな影響をあたえました。

さらに、15世紀になるとこの写本 ( British Library manuscript Harley 2767 ) は、活版印刷(1439年頃)に成功していたヨハネス・グーテンベルク( ca.1398~1468)らによって復刻のための底本とされ、³ 西暦1450年頃からいくつかの復刻版が出されています。

これによって、建築家の ウィトルウィウスが 紀元前30年~紀元前23年頃の時点で プロポーションの概念に相当する “Symmetria”と “Eurythmia” を、建築の6つの重要な起点のうちの 2つとしていた‥ ということや、彼が捉えたその法則性 などが確認できます。

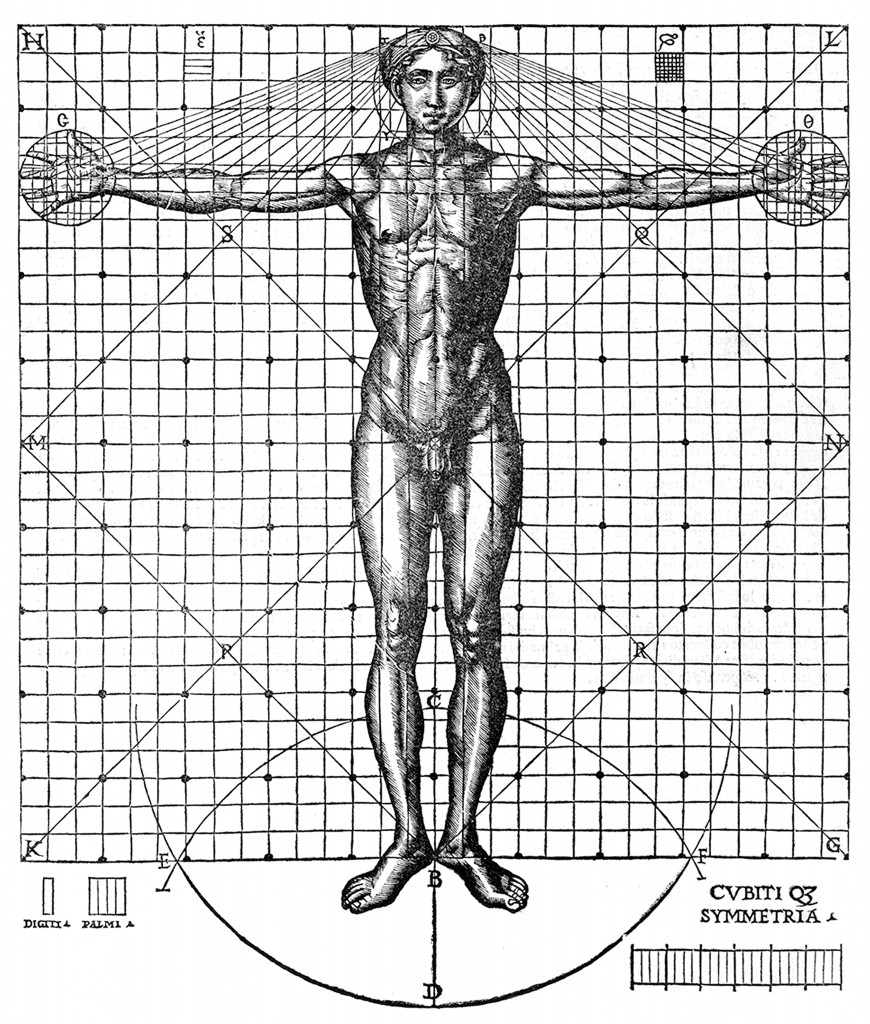

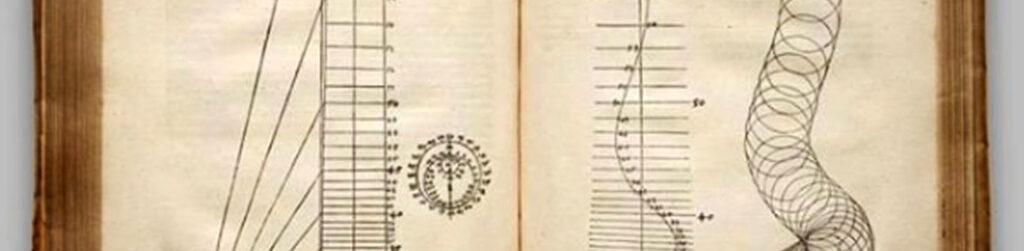

イタリア、コモで³¯¹ 西暦1521年に出版された チェザーレ・チェザリアーノ ( Cesare di Lorenzo Cesariano 1475-1543 ) 復刻版からは、銅版画によるイラストが添付されて人気を集め、³¯¹ ラテン語版から ³¯² イアリア語、³¯³ドイツ語、¨ フランス語、¨ スペイン語などにも翻訳されて出版されることとなり、 ヨーロッパ世界に普及したことも 残存書籍によりあきらかとなっています。

³¯¹ “De Architectura”, Vitruvius. by Cesare di Lorenzo Cesariano ( 1475-1543 ), printed in Como in 1521年刊

³¯¹ “De Architectura”, Vitruvius. by Cesare di Lorenzo Cesariano ( 1475-1543 ), printed in Como in 1521年刊ウィトルウィウスの著作『 デ・アーキテクチュラ ( 建築について) 』( 第3巻 1章2節から3節 )

- 掌は指4本の幅と等しい

- 足の長さは掌の幅の4倍と等しい

- 肘から指先の長さは掌の幅の6倍と等しい

- 2歩は肘から指先の長さの4倍と等しい

- 身長は肘から指先の長さの4倍と等しい( 掌の幅の24倍 )

- 腕を横に広げた長さは身長と等しい

- 髪の生え際から顎の先までの長さは身長の1/10と等しい

- 頭頂から顎の先までの長さは身長の1/8と等しい

- 首の付け根から髪の生え際までの長さは身長の1/6と等しい

- 肩幅は身長の1/4と等しい

- 胸の中心から頭頂までの長さは身長の1/4と等しい

- 肘から指先までの長さは身長の1/4と等しい

- 肘から脇までの長さは身長の1/8と等しい

- 手の長さは身長の1/8と等しい

- 顎から鼻までの長さは頭部の1/3と等しい

- 髪の生え際から眉までの長さは頭部の1/3と等しい

- 耳の長さは顔の1/3と等しい

- 足の長さは身長の1/6と等しい

この18個の項目に加えて『 人体の中心は宇宙の中心と同じである。人間が両手両脚を広げて仰向けに横たわり、へそを中心に円を描くと指先とつま先はその円に内接する。さらに円のみならず、この横たわった人体からは正方形を見いだすことも可能である。

足裏から頭頂までの長さと、腕を真横に広げた長さは等しく、平面上に完璧な正方形を描くことが出来る。』という説明が添えられていました。これが ウィトルウィウスが記したプロポーションの法則 = “Canon of Proportions”です。

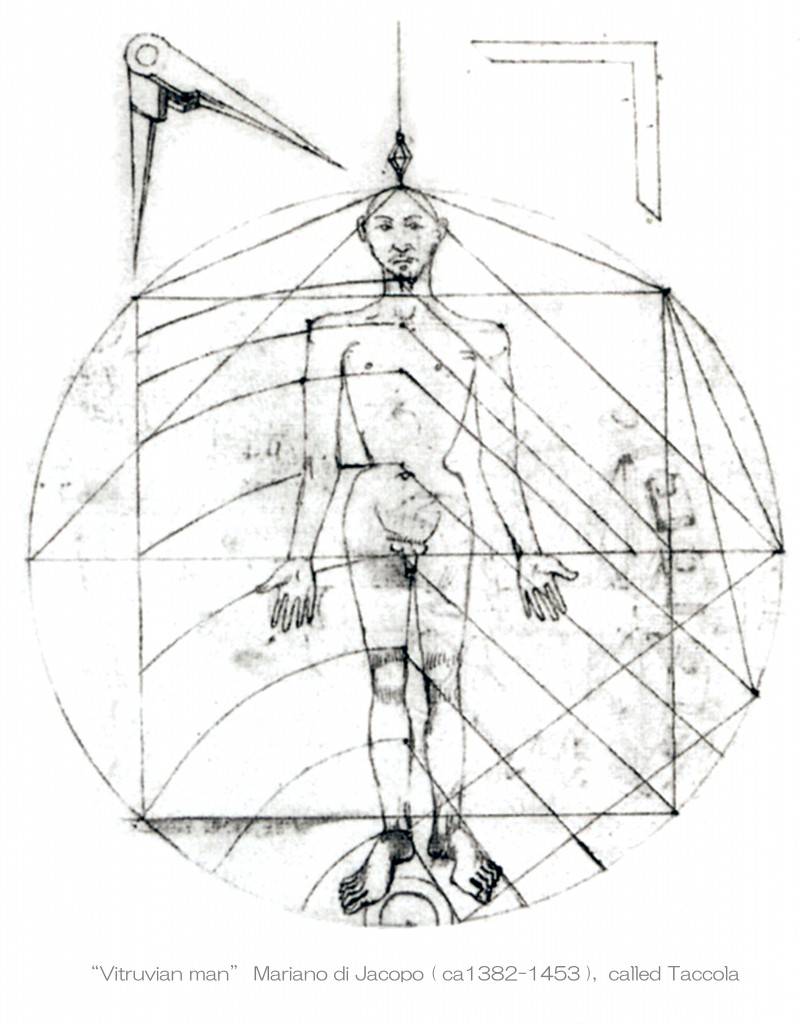

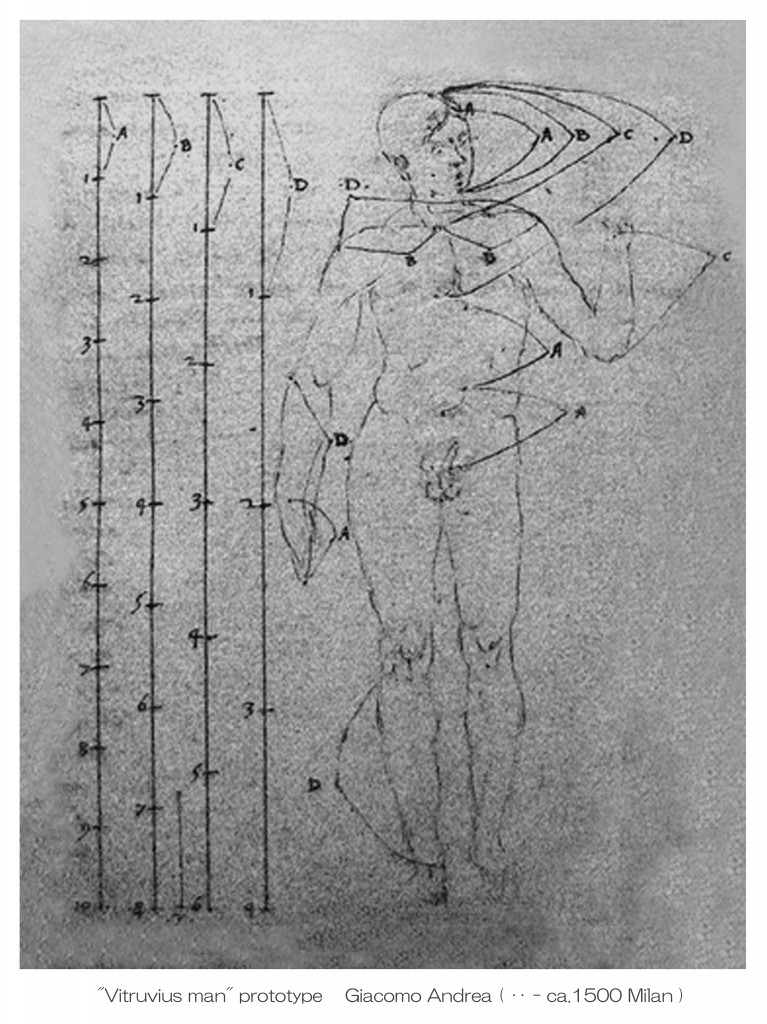

“Vitruvian Man”, illustration in the edition

“Vitruvian Man”, illustration in the edition

Cesare di Lorenzo Cesariano (1475-1543) , printed in Como in 1521.

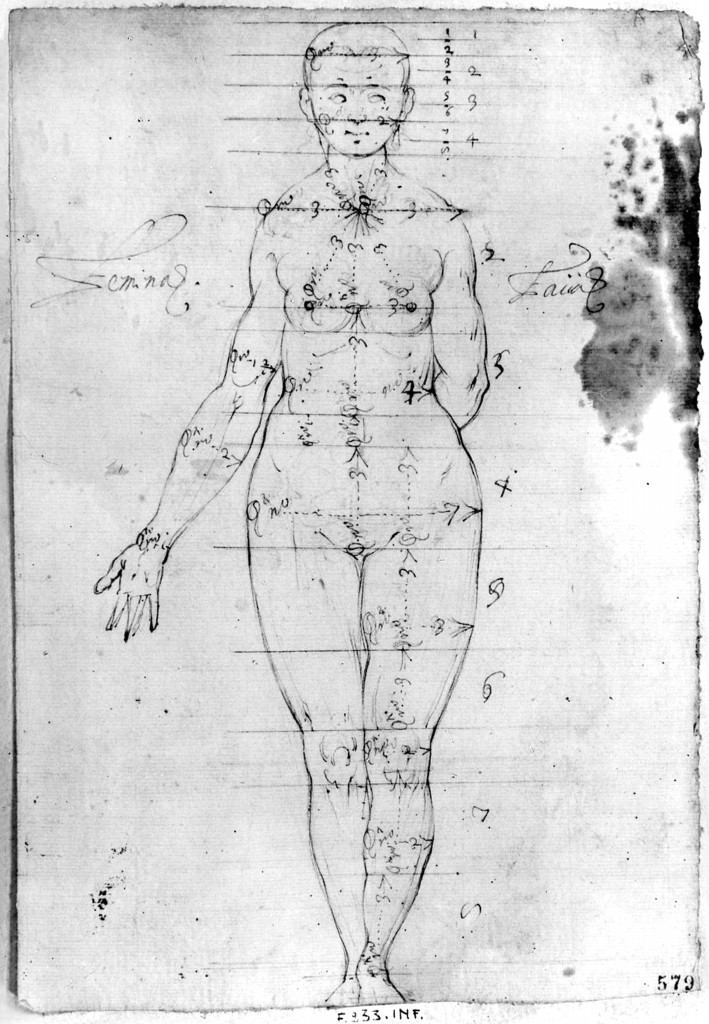

この人体比率を、³¯¹ 西暦1521年の チェザーレ・チェザリアーノ版で底本に加えられたイラストではこのように表現していました。

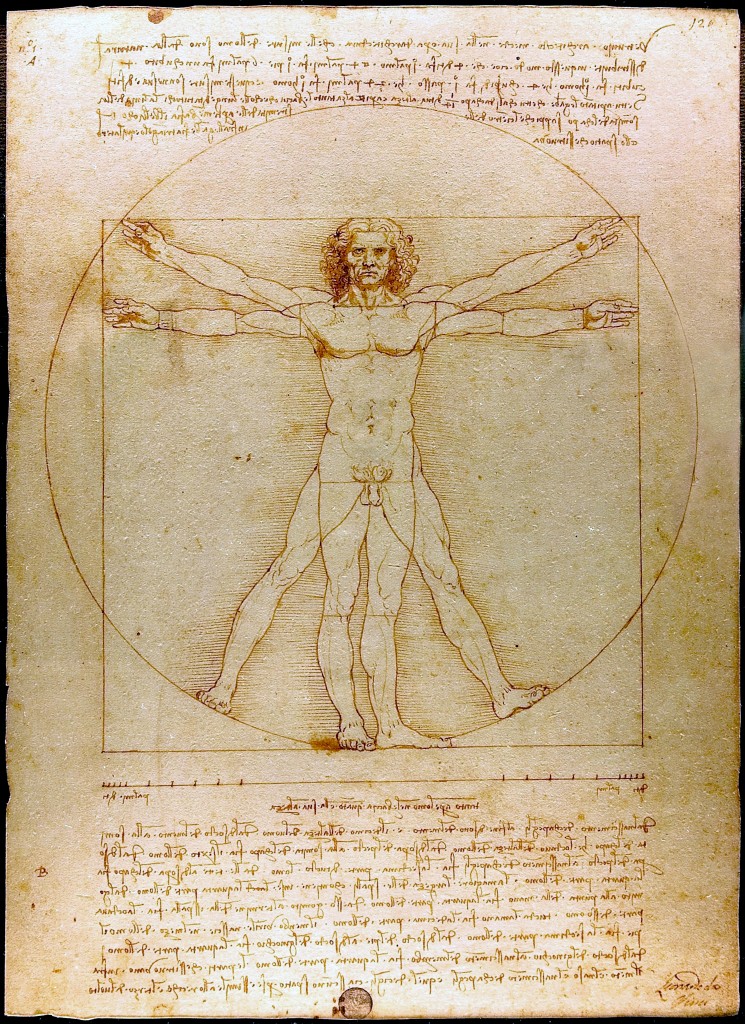

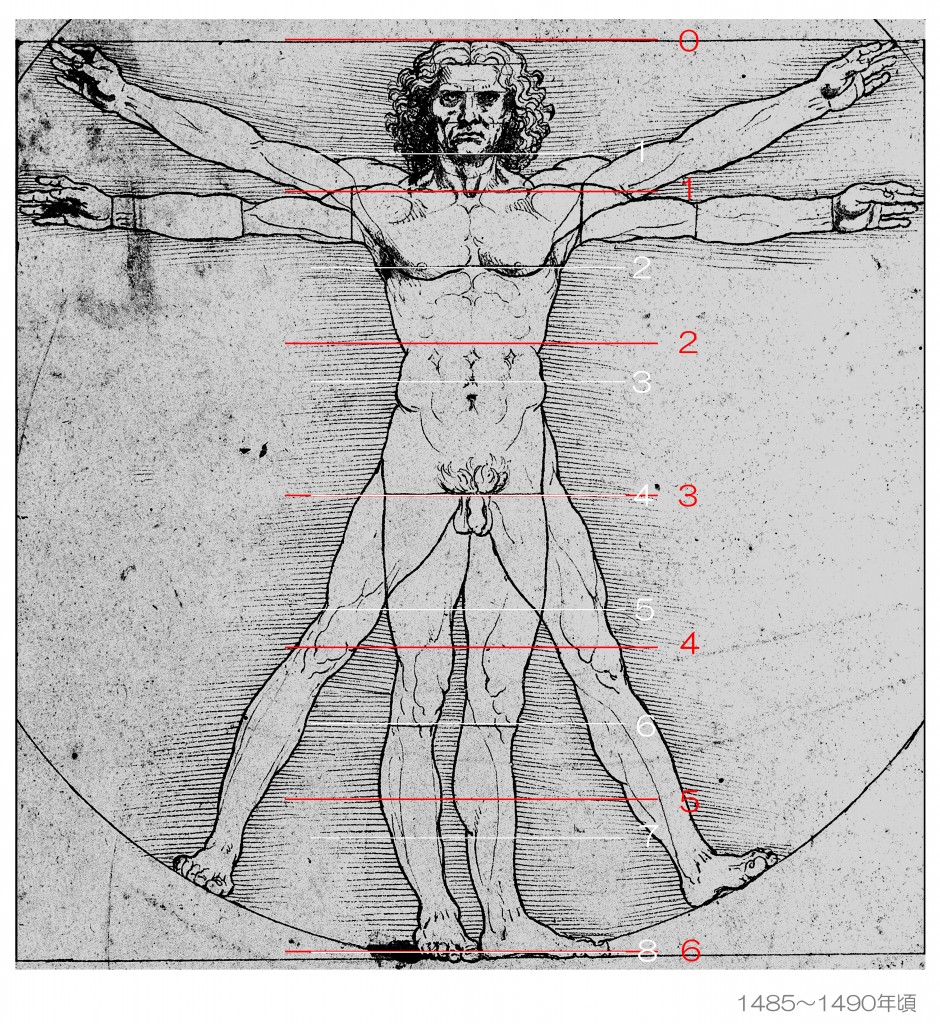

『 ウィトルウィウス的人体図 』西暦1485年~1490年頃 ( Leonardo da Vinci 1452-1519 )

『 ウィトルウィウス的人体図 』西暦1485年~1490年頃 ( Leonardo da Vinci 1452-1519 )

そして、このように多数ある『 ウィトルウィウス的人体図 』の中で、チェザーレ・チェザリアーノ版が出版される少し前に レオナルド・ダ ・ヴィンチが描いたこのドローイングが歴史上で最も有名なものとなりました。

なお、このドローイングには鏡文字で 『 ウィトルウィウスの著作に従って描いた男性人体図の習作である。彼が提唱した理論を表現した。』と書かれています。

この『 ウィトルウィウス的人体図 』は、よく見ると 縦線や横線で分割線がいれられ、8頭身のプロポーションの他にそれぞれの部位間の比率が規定されていることから レオナルド・ダ ・ヴィンチがそれらに強い関心を持っていたことが端的に示されています。

この『 ウィトルウィウス的人体図 』は、よく見ると 縦線や横線で分割線がいれられ、8頭身のプロポーションの他にそれぞれの部位間の比率が規定されていることから レオナルド・ダ ・ヴィンチがそれらに強い関心を持っていたことが端的に示されています。

そのこだわりに凄味を増させるのが、彼が”ウィトルウィウスのプロポーションの法則”に次のような変更を加えていることです。

- 顎から額、髪の生え際までの長さは身長の 1/10

- 広げた手の手首から中指の先までも身長の 1/10

- 首、肩から髪の生え際までの長さは身長の 1/6

- 胸の中心から頭頂までの長さは身長の 1/4

- 顔の長さは、顎先から小鼻までの長さ、小鼻から眉までの長さ、眉から髪の生え際までが いずれも顔の長さの 1/3

- 足の長さは身長の 1/6

- 肘から指先まで、胸幅は身長の 1/4

ここに至っては‥ 現代人の感覚から言えば『 そこまで こだわります‥?』という感がありますが、少なくともこの事から彼が 人体の比率関係に関して明確な見識を持っていたことが判ります。

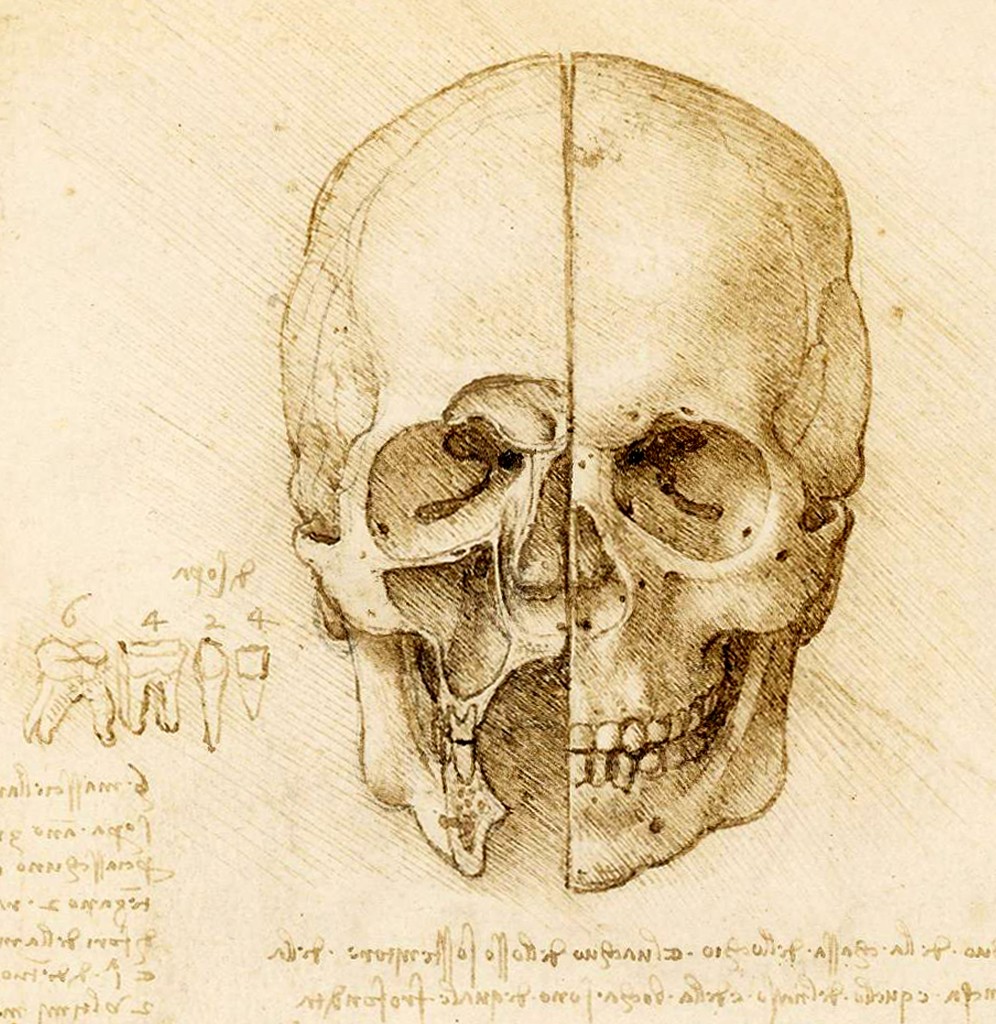

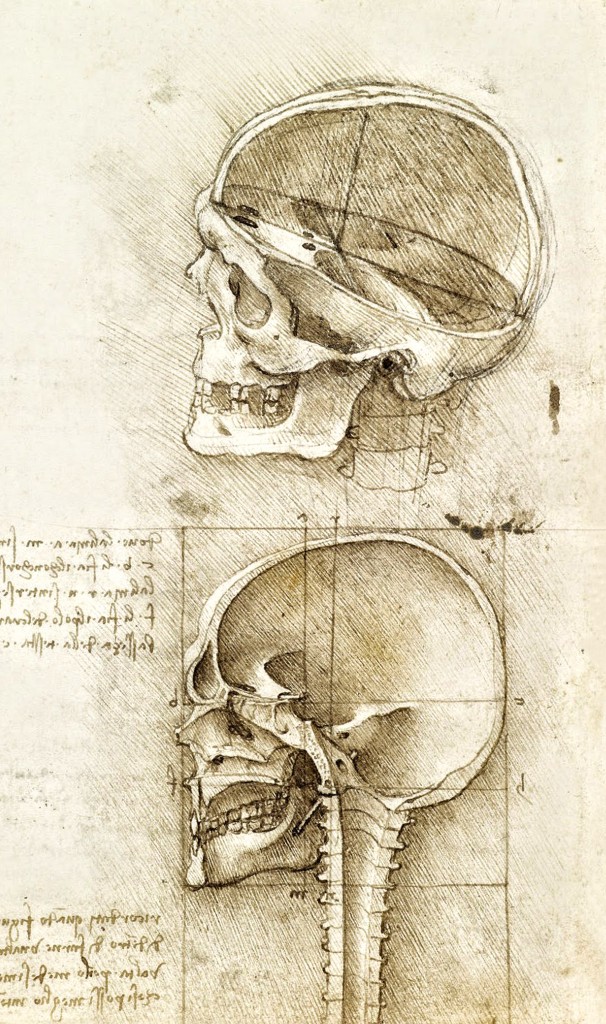

私は、レオナルド・ダ ・ヴィンチ ( Leonardo da Vinci 1452-1519 ) が『 ウィトルウィウス的人体図 』にこのようにこだわったのは、彼がこの頃には既に人体解剖に立ち会い、人体を素描で記録する研究を開始したゆえと思っています。

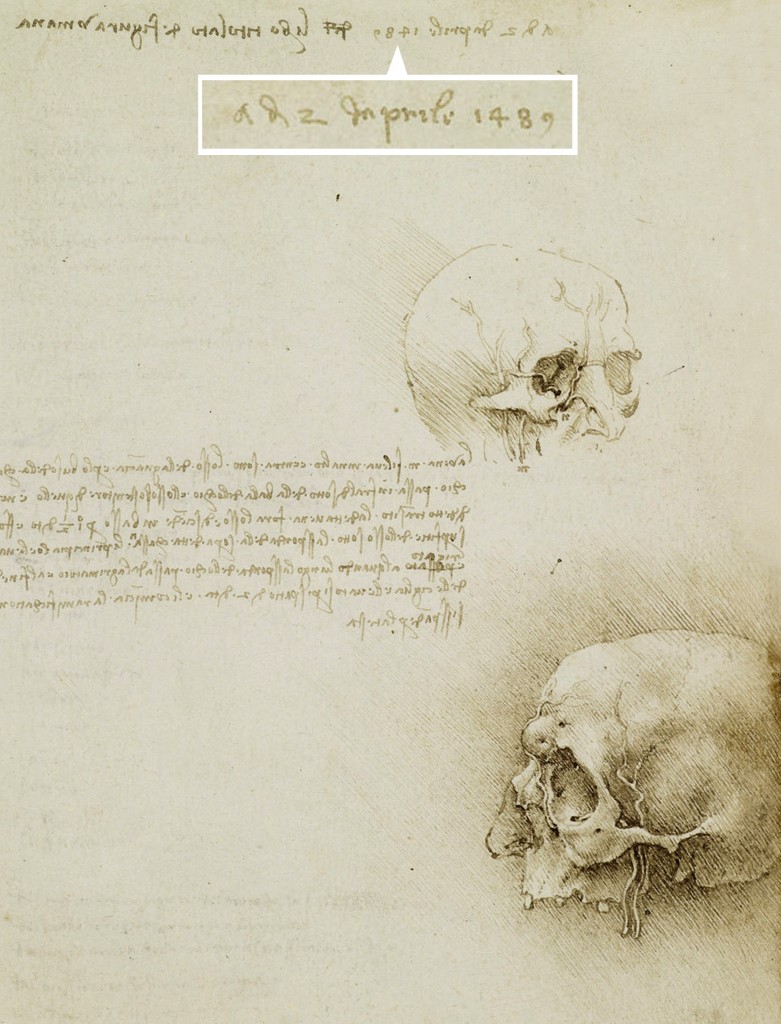

彼が 最初に頭蓋骨などの素描をノートに記録したのは 1489年、37歳頃であることが確認されています。しかし、20歳の時にヴェロッキオを手伝って完成させた作品「キリストの洗礼」( 1472年~1475年 ) には、すでに解剖学に根ざした表現が見て取れるとも言われています。

このことから、ヴェロッキオとダヴィンチは、この頃解剖学についてある程度の素養を持っていたのではないかと推測されています。

また、ヴェロッキオの工房の近くには、彫刻家で画家のポッライオーロ兄弟の工房がありました。当時 この兄弟は 解剖を行なっていたため、ダヴィンチは彼らに解剖を教わったのではないか とする指摘もあります。

その レオナルド・ダ・ヴィンチ ( 1452-1519 ) は 当初、絵画の写実性を高めるために解剖をしていたと言われています。

しかし、その後 ミラノで解剖学者の Marcantonio della Torre と共に解剖を進めるうちに、人体そのものに興味を抱くようになり、芸術家としてではなく科学者として人体とその器官の素描を行うようになったようです。

彼は 1489年から このように解剖した人体の詳細な素描を描き始め、 それを 教皇レオ10世に禁止されるまで、およそ 20年間それをつづけ、30体近い死体を解剖して750枚ほどの素描を遺しました。

この時代に行われていた人体解剖の状況を調べてみると、他にも多くの実施例があったことがわかっていますが、知られているように 彼の緻密な解剖記録は “人体プロポーション” だけでなく医学的にも重要な研究資料となりました。

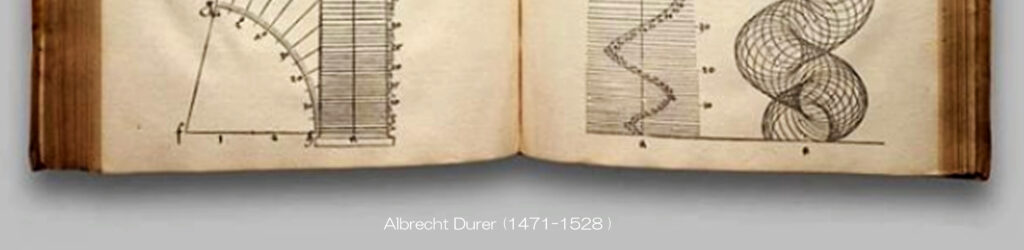

● アルブレヒト・デューラーの登場

そして、これらの人体に関する”比率”などの研究成果は、最終的に レオナルド・ダ・ヴィンチとも親交があったアルブレヒト・デューラー ( Albrecht Dürer 1471-1528 ) が 西暦1528年に出版した 4冊の研究書に集約され完成することとなりました。

“Human Proportions ( Menschlicher Proportion )”

“Human Proportions ( Menschlicher Proportion )”

Albrecht Dürer 1471-1528, Nuremberg, 1528年

アルブレヒト・デューラー ( Albrecht Dürer 1471-1528 ) は1471年に、金細工職人でハンガリーからの移住者⦅ 1455年 ⦆であった同名のデューラー( 1427-1502 )の息子として、ニュルンベルクに生まれています。

『 父親、 Albrecht Dürer ( 1427-1502 ) の肖像画 』

『 父親、 Albrecht Dürer ( 1427-1502 ) の肖像画 』

( Portrait of Dürer’s Father at 70 ) 、1497年

『 母親の肖像画 』( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )、by Albrecht Dürer (1471-1528 )、1490年

『 母親の肖像画 』( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )、by Albrecht Dürer (1471-1528 )、1490年

因みに、画家アルブレヒト ・デューラーの洗礼時の代父アントン・コーベルガー ( 1440-1513 ) は、金細工職人からドイツで最も成功した印刷家、出版家となった人物でした。

彼は1470年に 出版社を創業し、1493年にミヒャエル・ヴォルゲムート工房の版画挿絵で「 ニュルンベルク年代記 」を出版して、大成功をおさめました。

この時期に彼は ニュルンベルクやヴェネツィアなどに印刷所を構え、24台の印刷機と100名ほどの労働者を雇って印刷物を製作するとともに、ミラノ、パリ、リヨン、ウィーン、ブダペストなどに書店と代理店からなる販売網を構築しました。

“13歳の自画像” ( 紙にメタルポイント )

“13歳の自画像” ( 紙にメタルポイント )

Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1484年

このように金細工職人や 印刷関連の人々、そして画家や版画家などが身近に住むニュルンベルクにおいて、少年デューラーは 13歳頃にはすでに早熟な才能の片鱗をあらわし、1485年からは画家ミヒャエル・ヴォルゲムート ( 1434-1519 ) の徒弟となり1489年まで彼の工房で働きました。

“22歳の自画像”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1493年

“22歳の自画像”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1493年

銘文は「我が身に起こることは、天の思し召し」と書かれています。

ところで‥ “自画像”という概念がなかった中世までは「自分の手で描かれた画家自身の絵」という表現がなされており、自画像という熟語はありませんでした。

「東方三博士の礼拝」( 1475年 )

たとえば初期ルネサンスを代表する画家 サンドロ・ボッティチェリ ( 1445-1510 ) の肖像として引用されるのは、製作時からの伝承により 新約聖書を主題とした「東方三博士の礼拝 」の画面右端に立つ この人物像です。

また ラファエロやミケランジェロなども同様に、作品の登場人物に自身の顔を紛れ込ませて描いたことが知られています。『 22歳の自画像 』はデューラーが最初に油彩で本格的に描いた自画像ですが、西洋美術史における初めての”自画像”でもあります。

このことから、デューラーは “自画像”の創始者と呼ばれています。自画像は、描き方の要素もそうですが さまざまな目的や背景が混在しやすいので読み解きは難しいですが、デューラーの 自画像においては「私とは誰か」という哲学的な問いかけが根底にあるのではないでしょうか。

デューラーは、1490年~1494年に まず北ヨーロッパで研鑽をつみ、1494年にニュルンベルクに戻ると、Agnes Frey ( 1475-1539 )と結婚するとともに本格的な製作活動をはじめました。

そして、些かあわただしいですが 24歳のデューラーは 1495年~1996年には パドヴァとマントヴァを経てヴェネツィアに滞在しました。

“Self Portrait ( 26歳 )”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1498年

“Self Portrait ( 26歳 )”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1498年

なお 特記すべきことは、デューラーはヴェネツィアで知り合った 画家ヤコポ・デ・バルバリ ( Jacopo de’ Barbari ca.1460-1516 ) が 1500年にニュルンベルクを訪れたおりに、遠近法、解剖学、人体均衡論つまりプロポーション理論などを、彼から学んだと述べていることです。

デューラーは書簡などを多く残しており それらによって、彼が 芸術作品は 幾何学的な明確さを持ち、また 一定の比例理論に基づいていなければならないという確信を早い時期から持ったことが分かっています。そして、彼はこの頃から それらに関する研究をなお一層 積極的に行うようになりました。

● デューラーと信仰について

ところで、彼は 28歳であったこの年にも 自画像を製作しました。これが、彼の人生で最後の自画像となりました。

“Self Portrait ( 28歳 )” ( 菩提樹材 Tilia sp.、油彩 67.1 x 48.9 cm ) Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1500年

“Self Portrait ( 28歳 )” ( 菩提樹材 Tilia sp.、油彩 67.1 x 48.9 cm ) Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1500年

Alte Pinakothek in München

銘文は「それゆえ私、ニュルンベルク生まれのアルブレヒト・デューラーは 28の年に消えることのない色彩でもって自分自身を描いた。」と書かれています。

この自画像は 彼の強い信仰心を表明したものである可能性があります。顔の表現は伝統的なキリストの描き方‥ 左右対称なポーズでまっすぐにこちらを見つめ、茶色い髪は中央で分けられて肩にかかるように‥描かれています。つまり、画家が自らをキリストに重ねて表現したと見てとることができるのです。

デューラーが生きた時代に ヨーロッパ世界は 度重なる戦乱や迫害、ペストなど様々な困難に直面していました。死と終末を思う緊迫感の中で 多くの人々が 敬虔な生き方のなかに救いをもとめました。これらの信仰活動は「 デヴォツィオ・モデルナ “Devotio moderna”(新しき信仰)」と呼ばれました。

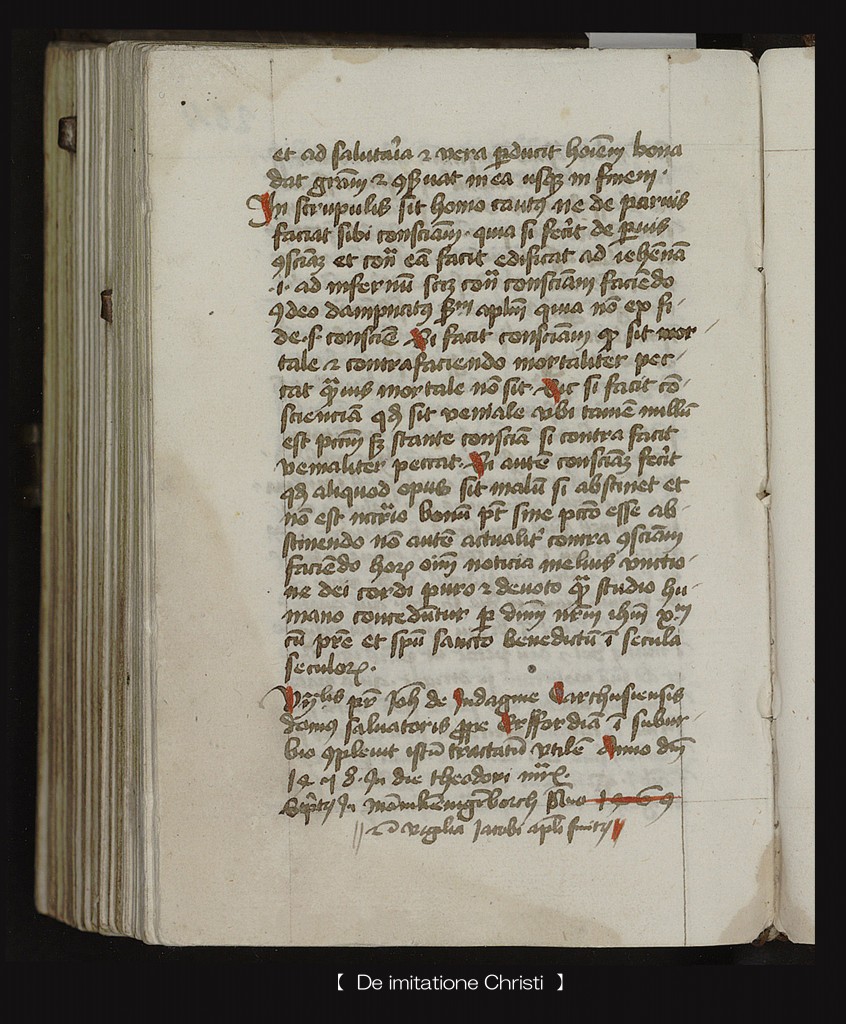

その精神がもっともよく表されたのが、デューラーが生れる少し前に刊行され “聖書に次いで 2番目に多く出版された本” という呼称も持っている『イミタツィオ・クリスティ ( De imitatione Christi ) 』すなわち「 キリストにならいて 」という信心書です。

“The Imitation of Christ” ( It was written in 1469 at the Carthusian monaste. )

この信心書には 黙想と祈りを通して神にいたる道が説かれ、 デヴォーションとして、信仰的な生活を歩むことが勧められています。そして、この概念は 当時のカトリック信徒に広く受け入れられ 『 祈り 』の根幹として用いられました。( Devotionとは 「誓願により身を捧げる」を意味するラテン語 Devotio が語源で「神への信仰、敬虔」を意味しています。)

デューラーの『 1500年の自画像 』は、当初から物議をかもしたそうです。しかし、デューラーの生涯を検証すれば、キリストの似姿としての自画像は傲慢からではなく「 神は自らに似せて人間を創造し(旧約聖書の記述)、芸術の才能は神から授かったものである。」というような 彼の立ち位置が理解できるのではないでしょうか。

“Praying Hands”, pen-and-ink drawing 1508年頃

“Praying Hands”, pen-and-ink drawing 1508年頃

ともあれ‥ デューラーは 31歳であった1502年に父親 Albrecht Dürer ( 1427-1502 ) を看取り、それが一段落した 1505年~1507年には 再びイタリアに滞在しました。

この滞在時には、レオナルド・ダ・ヴィンチの友人で比例理論の研究者として 1498年に『神聖比例論』( 1509年出版 )をまとめたルカ・パチョーリ ( Fra Luca Bartolomeo de Pacioli 1445-1517 ) にも教えを受けたようです。

また、彼は この時期に アレクサンドリアのエウクレイデス ( 紀元前330年頃から紀元前275年頃 ) が記した『 原論 ( ユークリッド原論 ) 』1505年刊ザンベルティ版 を購入するとともに、ウィトルウィウスの『 “De architectura” ( 建築について ) 』も所有し、その他にも比例理論に関して 1485年に出版された アルベルティ著の『 建築論 』や、ボエティウスやアウグスチヌスの音楽調和理論まで詳細に検証しています。

こうして、デューラーは 正確で美しい形態を構成するための数学理論、人体比率論や透視図法、立体幾何学等の理論を発展させたと考えられています。

“Albrecht Dürer’s House” in Nuremberg

“Albrecht Dürer’s House” in Nuremberg

Nuremberg Fachwerkhaus that was the home of Albrecht Dürer from 1509 to his death in 1528.

そしてこの後 ‥ おそらく1507年の秋には ニュルンベルクに戻って活動を続け、1509年には「 終の棲家 」となったこの家 ( Albrecht Dürer’s House ) を購入し、ここを拠点としてより一層充実した制作や研究をおこないました。

特に 1513年~1514年にかけては 銅版画の傑作である『騎士と死と悪魔』、『メランコリア Ⅰ( Melencolia I )』、『書斎の聖ヒエロニムス』など美術史で傑作とよばれる作品群を発表しています。

“Melencolia I” 1514年 Albrecht Dürer ( 1471-1528 ), engraving 242mm×191mm Albertina Museum in Vienna

“Melencolia I” 1514年 Albrecht Dürer ( 1471-1528 ), engraving 242mm×191mm Albertina Museum in Vienna

また‥ 彼の信仰を考える上で意味深いと感じられるのは、デューラーは それらの活発な制作や研究活動をしていたこの時期に母親の最後を看取っていることです。

“63歳の母 ( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )”、( 紙に木炭、42.1×30.3cm、ベルリン国立美術館 )

“63歳の母 ( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )”、( 紙に木炭、42.1×30.3cm、ベルリン国立美術館 )

デューラーは自分の母親について、次のように書いている。

「母が発病した上記の日から一年余り経ったある火曜日、即ちキリスト降誕より数えて‥の二時間前‥ “1514年5月17日の夜 “、わが信仰深き母バルバラ・デューラー夫人は “終油の秘跡”を受け、教皇の力で一切の苦痛と罪障から解き放たれて、キリスト者として世を去った。

彼女は予め私にも祝福を与え、私が罪障から守られてあるよう、極めて美しい教えを以て私に神の平安のあるよう願った。彼女はまた前もって聖ヨハネの祝福酒を求めてそれを飲んだ。母は死神をひどく恐れていたが、神の御前に行くことは怖くないといった。彼女はたいそう苦しんで死んだ。

そして私は彼女が何か恐ろしいものを見たのに気付いた。何故なら彼女は、それまで、長らく何も言わないでいたのに、急に聖水を求めたからである。こうして彼女の目が霞んだ。私はまた死神が彼女の心臓に二突き大きな打撃を加え、彼女が口と両目を閉じ、苦痛を以てこと切れるのを見た。

私は母の前で祈祷文を朗誦した。その時私は口には表し得ないような苦しみを覚えた。神よ、彼女に恩寵を垂れ給え」( アルブレヒト デューラー 著、「 デューラーの手紙 」前川誠郎氏訳 )

私は アルブレヒト・デューラーという人が記したことばを可能なかぎり検討してみましたが、その生きざまには ブレることのない敬虔な信仰心を感じました。

“Room for praying”, inside the Albrecht Dürer House

その、アルブレヒト・デューラー ( Albrecht Dürer 1471-1528 ) が人生最後の 西暦1528年までに出版した”4冊の研究書”は 彼にとっての「 恩送り= Pay it forward 」であったと 私は思っています。

Donatello ( Donato di Niccolò di Betto Bardi 1386-1466 )

Verrocchio ( Andrea del Verrocchio ca.1435-1488 )

Martin Schongauer ( ca.1448-1491 )

Antonio Pollaiolo ( ca.1433-1498 )

Sandro Botticelli ( ca.1445-1510 )

Anton Koberger ( 1440-1513 )

Barbara Dürer ( ca.1451–1514 )

Giovanni Bellini ( ca.1430-1516 )

Michael Wolgemut ( 1434-1519 )

Leonardo da Vinci ( 1452-1519 )

Albrecht Dürer ( 1471-1528 )

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( 1475-1564 )

Raffaello Sanzio da Urbino ( 1483-1520 )

● 盛期ルネサンスに影響を与えた ヘレニズム時代の彫像について

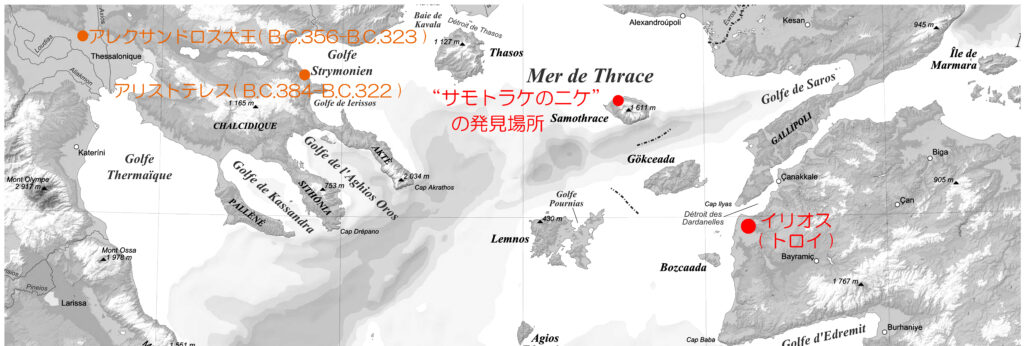

『 サモトラケの ニケ 』製作年 : 紀元前200年~紀元前190年頃 / パロス島産の大理石 H 244 cm / ルーヴル美術館所蔵

『 サモトラケの ニケ 』製作年 : 紀元前200年~紀元前190年頃 / パロス島産の大理石 H 244 cm / ルーヴル美術館所蔵

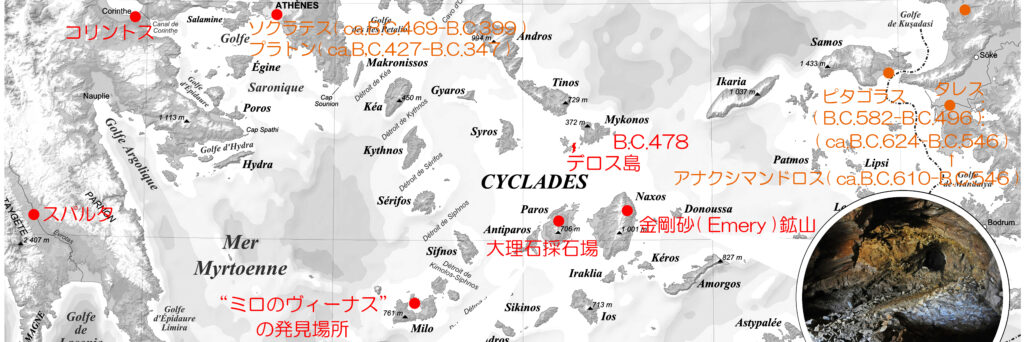

『 ミロのヴィーナス 』製作年 : 紀元前130年~紀元前100年頃 / 大理石 H 203 cm / ルーヴル美術館所蔵

『 ミロのヴィーナス 』製作年 : 紀元前130年~紀元前100年頃 / 大理石 H 203 cm / ルーヴル美術館所蔵

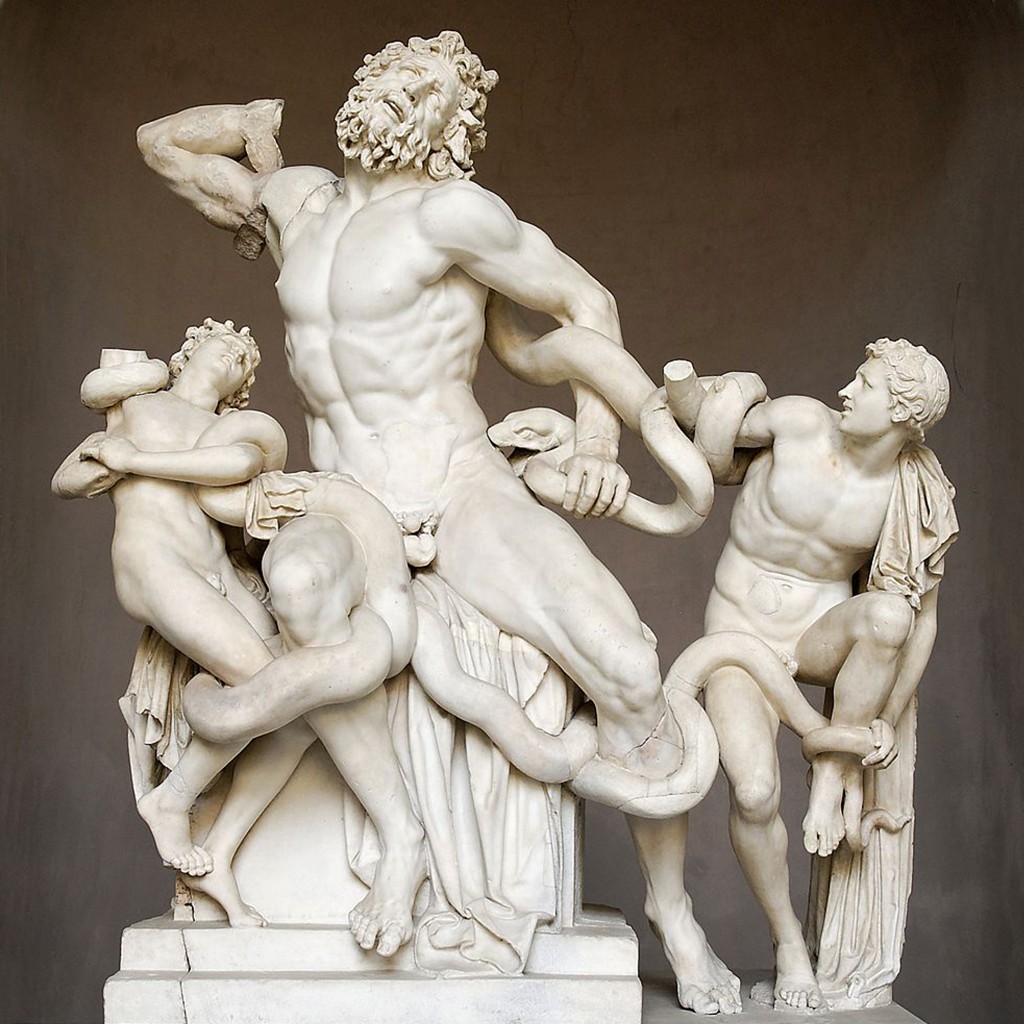

『 ラオコーン群像 』製作年 : 紀元前42年~紀元前20年頃とする説など複数説 / 大理石 H 242 cm / ピオ・クレメンティーノ美術館 ( バチカン美術館 )

『 ラオコーン群像 』製作年 : 紀元前42年~紀元前20年頃とする説など複数説 / 大理石 H 242 cm / ピオ・クレメンティーノ美術館 ( バチカン美術館 )

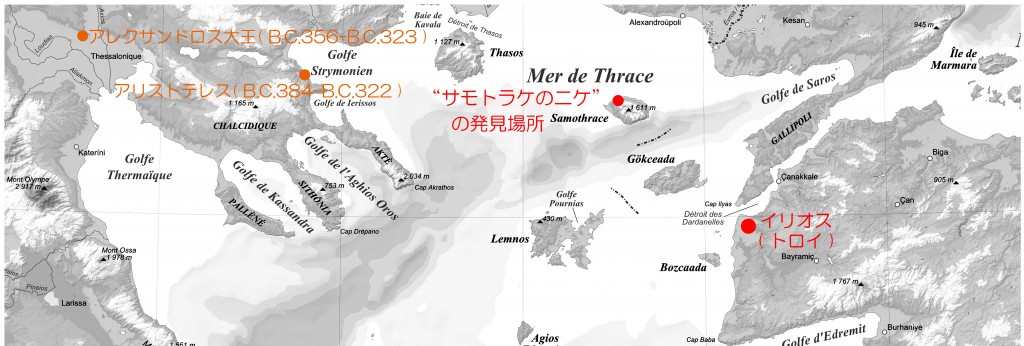

ヘレニズム時代とは、おおよそ アレクサンドロス大王が亡くなった紀元前323年から、プトレマイオス王朝エジプトが ローマに併合された紀元前30年までの 300年程の期間を意味します。

● Pythagoras ( BC.582-BC.496 )

● Archimedes ( BC. ca.287-BC.212 )

この時代の彫刻の中で『 サモトラケの ニケ 』、『 ミロのヴィーナス 』、『 ラオコーン群像 』はどれも最高傑作とされています。しかし、この中でヴァイオリン製作者に影響を与えられたのは『 ラオコーン群像 』だけです。

■ Andrea Amati ( ca.1505-1577 )

1539年頃 Established a workshop in Cremona.

■ Antonio Amati ( 1540-1640 ), Cremona

■ Gasparo di Bertolotti “Gasparo da Salò” ( ca.1540- ca.1609 ), Brescia

■ Girolamo AmatiⅠ( 1561-1630 ), Cremona

■ Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ), Brescia

■ Nicolò Amati ( 1596-1684 ), Cremona

■ Jacob Stainer ( 1617-1683 ), Absam ( Tirol )

■ Andrea Guarneri ( 1626-1698 ), Cremona

■ Giovanni Grancino ( 1637-1709 ), Milan

■ Hendrik Jacobs ( 1639-1704 ), Amsterdam

■ Alessandro Gagliano ( ca.1640–1730 ), Napoli

■ Giovanni Tononi ( ca.1640-1713 ), Bologna

■ Giovanni Baptista Rogeri ( ca.1642 – ca.1705 ), Brescia

■ Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ), Cremona

■ Francesco Ruggieri ( ca.1645-1698 ), Cremona

■ Girolamo Amati Ⅱ ( 1649-1740 ), Cremona

なぜなら『ラオコーン群像』は ヴァイオリン誕生の前夜である 盛期ルネサンスの 1506年に、コロッセオ近くのエスクイリーノの丘 ( ローマ皇帝ネロの大宮殿ドムス・アウレアの東側 ) にあったブドウ畑から出土したからです。

“David” Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( 1475-1564 )大理石、 高さ 5.17m( おそらく6.6頭身程 )、1504年

この発掘に立ち会った ミケランジェロ ( 1475-1564 ) は、『ラオコーン群像』の表現に強い影響を受けたとされています。また、他の芸術家たちにとっても大きな衝撃であったようで、イタリア・ルネサンス芸術はこの『ラオコーン群像』によって方向が変わったとさえ言われています。

他方である『 ミロのヴィーナス 』と『 サモトラケの ニケ 』は‥この時、 地上には存在していませんでした。『 ミロのヴィーナス 』は、1820年に オスマン帝国統治下のエーゲ海にあるミロス島で 小作農夫 ヨルゴス・ケントロタスによって発見され、『 サモトラケの ニケ 』は 1863年に フランス領事らによる胴体部分の発見があり、それに続いて片翼の断片多数が見つかったことで 歴史に再登場しました。

私はこの事実を 興味深いと考えています。『 ラオコーン群像 』( 紀元前42年~紀元前20年頃など諸説あり) をミケランジェロ ( 1475-1564 )が検分したときに、人物像のプロポーションなどの比率を確認したのは 間違いないと思われます。中心の人物像は おそらく8頭身程の”比率”ですから、彼らにとっては 確かにショックだったでしょう。

この時期には こような事もあり 数千年にわたって伝承された”カノン的比率”や 考え方は 修正されていきました。

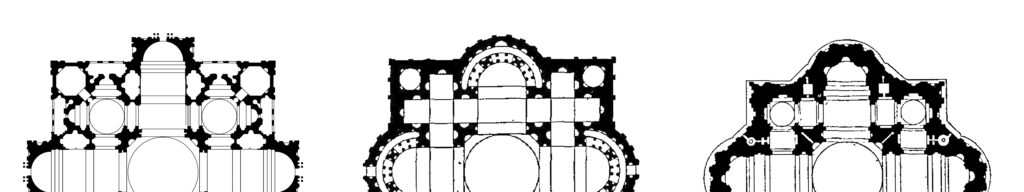

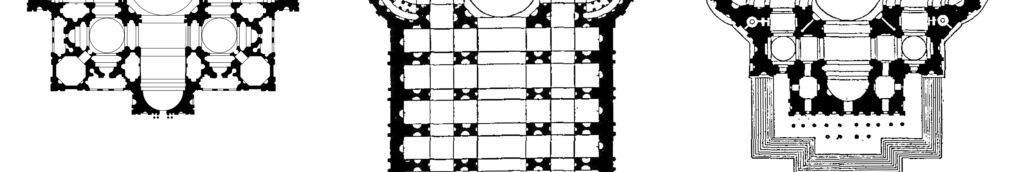

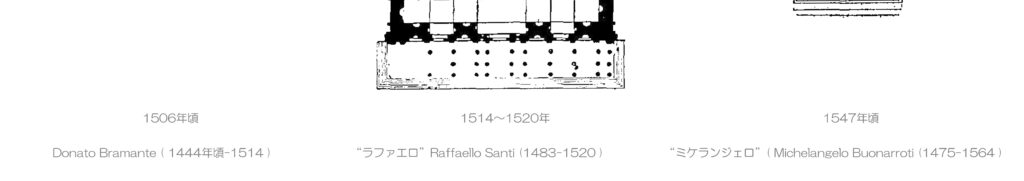

例えば、”比率”に関して最たるものである教会建築で 代表格のローマのサン・ピエトロ大聖堂があります。

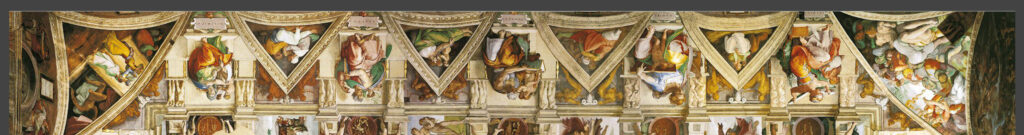

この時期に再建工事に着手され、当初のドナト・ブラマンテ( Donato Bramante 1444年頃-1514 )プラン( 上左 )から、ラファエロ・ サンティ( Raffaello Santi 1483-1520 )プラン( 上中央 )に大幅改変され その責任者ラファエロ・ サンティの死後に大混乱が生じ、最終的にミケランジェロ ( Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni 1475-1564 )プラン( 上右 )に再変更され建設が進みました。

ミケランジェロ( 1475-1564 )の設計による ドーム頂塔( ランタン )は 1593年に完成し、内装などは1612年に完成しました。その後の増築もありファサードなどもふくめた竣工は1667年( 上の下段図面 )となっています。

216代教皇 ユリウス二世( 在位1503-1513 / 9年113日 )

● Donato Bramante 1444年頃-1514

217代教皇 レオ十世( 在位1513-1521 / 8年267日 )

● Raffaello Santi 1483-1520

218代教皇 ハドリアヌス六世( 在位1522-1523 / 1年248日 )

219代教皇 クレメンス七世( 在位1523-1534 / 10年303日 )

● Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni 1475-1564

220代教皇 パウルス三世( 在位1534-1549 / 15年28日 )

221代教皇 ユリウス三世( 在位1550-1555 / 5年50日 )

222代教皇 マルケス二世( 在位1555-1555 / 22日 )

223代教皇 パウルス四世( 在位1555-1559 / 4年87日 )

初期の”バシリカ式”からルネサンス的な美学の反映として数学的調和が重視された”集中式”プランで再建工事を着手したものの、途中で 全容を巨大化させ 無理やり”バシリカ式”に沿ったバランスに大変更をし、その後にそこまでのプランを廃棄して”集中式”に基本プランを戻し、”折衷案のようなプラン”で完成したわけです。

これらのプラン変更には設計責任者を任命した、教皇の意向や 建築資金の調達状況、その教皇自身が帰天し 後継教皇に変わったことなどが最も大きく影響したのですが、この時期の時代性として”聖”なるものを宿す”比率”や形状に対するイメージが変化したことも遠因となっています。

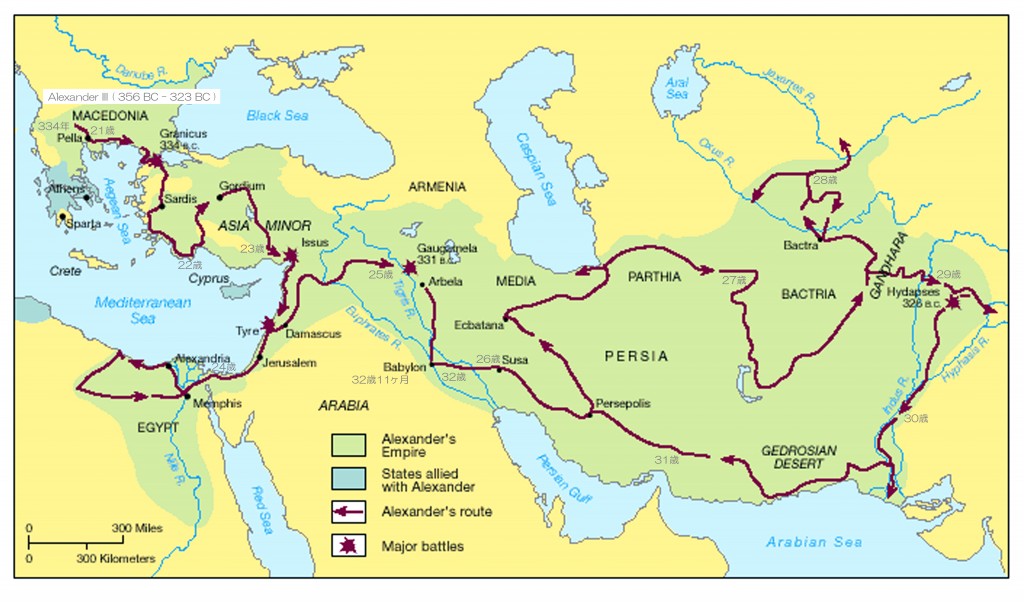

Sandro Botticelli( 1445-1510 ) / Venere( Venus ) half body detail / ca.1485-1490 Courtesy Galleria Sabauda, Turin.

Sandro Botticelli( 1445-1510 ) / Venere( Venus ) half body detail / ca.1485-1490 Courtesy Galleria Sabauda, Turin.

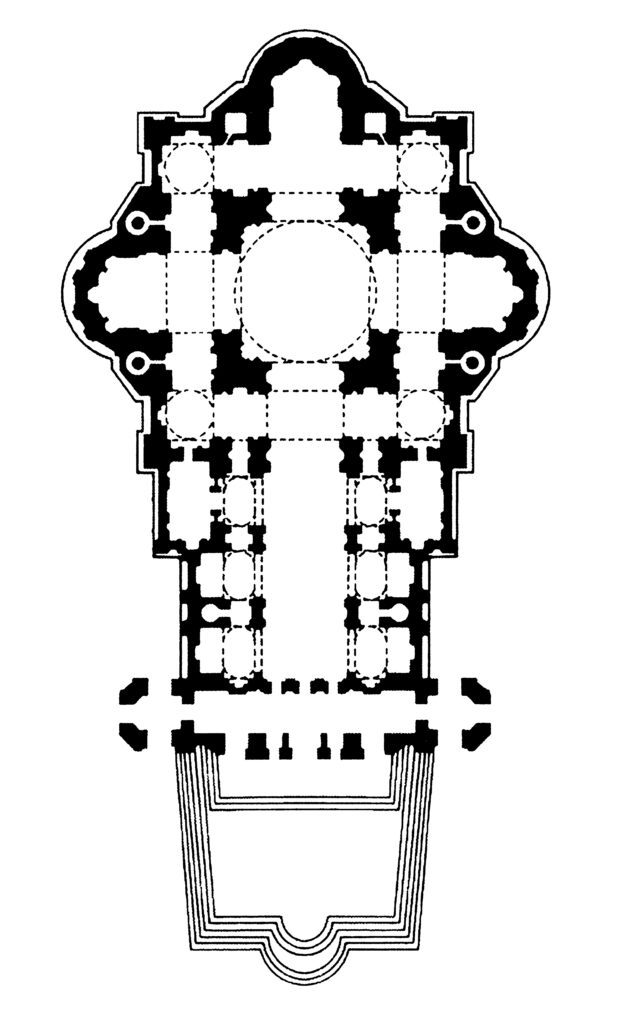

一例をあげると 同時期に同じ画家が製作したものですが、下のテンペラ画のヴィーナスは “非対称”で表現されていることで有名です。  Sandro Botticelli / “The Birth of Venus” (ca.1484–1486), Detail / ca.1484–1486 Galleria degli Uffizi

Sandro Botticelli / “The Birth of Venus” (ca.1484–1486), Detail / ca.1484–1486 Galleria degli Uffizi

Sandro Botticelli / “The Birth of Venus” / ca.1485–1486 Galleria degli Uffizi / 172.5cm × 278.9cm

Sandro Botticelli / “The Birth of Venus” / ca.1485–1486 Galleria degli Uffizi / 172.5cm × 278.9cm

この、フィレンツェにあるウッフィッツィ美術館で収蔵されている『ヴィーナスの誕生』はもちろんよく知られています。

ボッティチェッリの代表作のひとつですが、上の Turinで収蔵されている Sandro Botticelli( 1445-1510 ) 本人による”Venus”と比較すると、ウッフィッツィ美術館の『ヴィーナスの誕生』の場合 たとえば “左手”は、弟子の仕事のようです。ルネサンス期に大作、とくに”テンペラ画”は、本人監修のもと工房で弟子達とともに製作されることはよくありました。

ですから、この”非対称”の表現は 工房の主 サンドロ・ボッティチェッリ本人が選択したと考えて差し支えないと思われます。そこには 写実的表現から”様式化された表現”とでもいうのでしょうか、表現においての美意識の変化を捉えることができるのです。

Sandro Botticelli( 1445-1510 ) / Venus / ca.1485-1490 Courtesy Galleria Sabauda, Turin / 176cm x 77.2cm

16世紀にはいると芸術表現は巨匠たちによる盛期ルネサンスから、「手法 /マニエラ maniera」を語源とする”マニエリスム”の時代に突入しますので、その端緒かも知れません。

なお、ウッフィッツィ美術館で収蔵されている『ヴィーナスの誕生』は、1483年頃かそれ以前に彼が製作した『春の寓意』と同様な構想で再度描かれたものである可能性があるそうです。また、Turinの “Venus”と同様な”Venus”画は Berlinと Luzernにも残っており、少なくとも3作以上が製作されています。

“マニエリスム”が本格化するのは 1520年以降とされ、様式的あるいは抽象的な表現のなかにその特徴があります。

「美の解析」”The Analysis of Beauty” William Hogarth ( 1697-1764 )

「美の解析」”The Analysis of Beauty” William Hogarth ( 1697-1764 )

“The Veiled Christ” Giuseppe Sanmartino ( Napoli 1720-1793 ) 1753年

“The Veiled Christ” Giuseppe Sanmartino ( Napoli 1720-1793 ) 1753年

♰

さて、本題にもどりましょう。地中海地域でキクラデス偶像が盛んに製作された 青銅器時代後期 ( 紀元前3000年頃 )、ヨーロッパを中心とした西洋社会においての思想史は、特定のイメージの普遍化をめざす二つの流れとなりました。

“ヘブライズム”と “ヘレニズム” はともに「人間の完成、あるいは救済」を究極目標としている点では共通していますが、その立ち位置は”一神教”に対し 他方は”多神教”である点で まったく異なっています。

しかし、神にむかい祈るなかで、祈りの対象物に”精霊”または”聖霊”( 全知性、永遠性、偏在性といった神性を持った存在 )が下り”聖なるもの”とされるイメージは共通しています。

たとえば、今日でも世界中で行われている”ミサ”の重要祭儀「聖変化( せいへんか )」が、まさにそうです。

これは、カトリック教会におけるミサや、正教会の聖体礼儀において、パンとぶどう酒がイエス・キリストの体( 聖体 )と 血( 聖体血 )に変化する( 実体変化 )という教義を指します。ラテン語では「transubstantiatio」、ギリシア語では「μετουσίωσις」、英語では「transubstantiation」と表記されます。

このような要素が、”偶像”もふくめた もの造りにとっても最重要であったようです。

● ヘレニズム ( Hellenism )

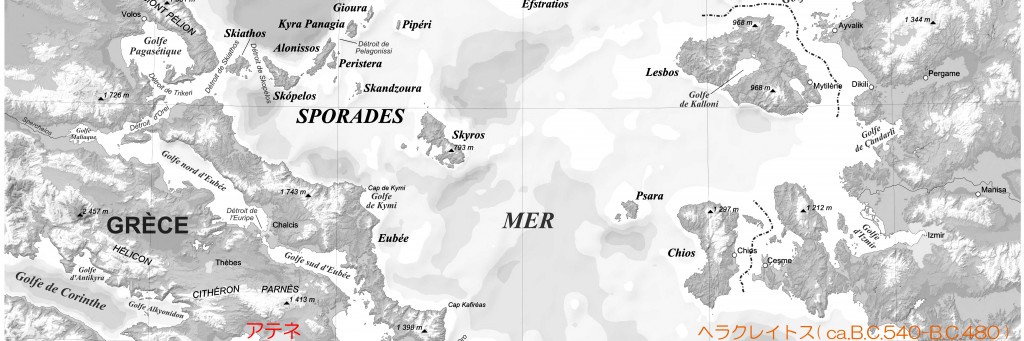

紀元前800~紀元前480年頃の ギリシア人のディアスポラ ( 居住地域 )

紀元前800~紀元前480年頃の ギリシア人のディアスポラ ( 居住地域 )

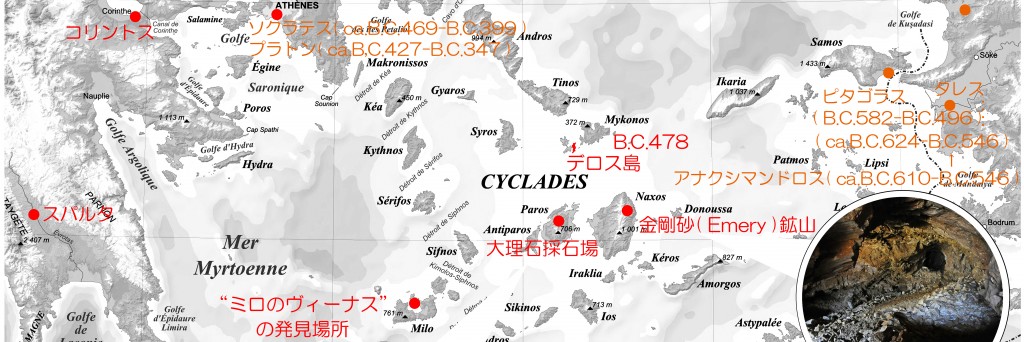

ピタゴラス( Pythagoras 紀元前572年頃 – 紀元前494年頃 )

彼は、初期ルネサンスまでの西洋音楽の標準的な音律とされた”ピタゴラス音律”を考えたとされています。これは音階をなす全ての音程を周波数比 3 : 2の完全五度に基づき定めるものです。

The ”Varvakeion” Athena, Height 105cm

National Archaeological Museum, Athens

“アテナ神” : パルテノン神殿の中にあったオリジナルの アテナ・パルテノス像は 高さが 12.6m くらいであったと推測されています。その アテナ・パルテノス像は フェイディアス ( Pheidias 紀元前490年頃~紀元前430年頃 ) が 紀元前438年頃に製作したものだそうです。

上写真の “ヴァルヴァキオンのアテナ” は、ローマ時代の 西暦200年~250年頃に、そのアテナ・パルテノス像を 1/12で コピーした彫像であると言われています。因みに、オリジナル立像は 5世紀にパルテノン神殿がキリスト教の聖堂に改装された際にコンスタンティノポリスに運ばれて、その後の消息は不明となりました。

この 古代ギリシアを起点とした 文化・思想は、”人間中心的な合理的精神” を基盤としていると考えることができます。

“ヘレニズム” ( ギリシア化運動 )は、そのような立ち位置がヨーロッパ世界で共有されることを意図して、「シンクレティズム 」といわれる 「 異質な宗教文化の接触や混交 」 をもいとわず展開されていきました。

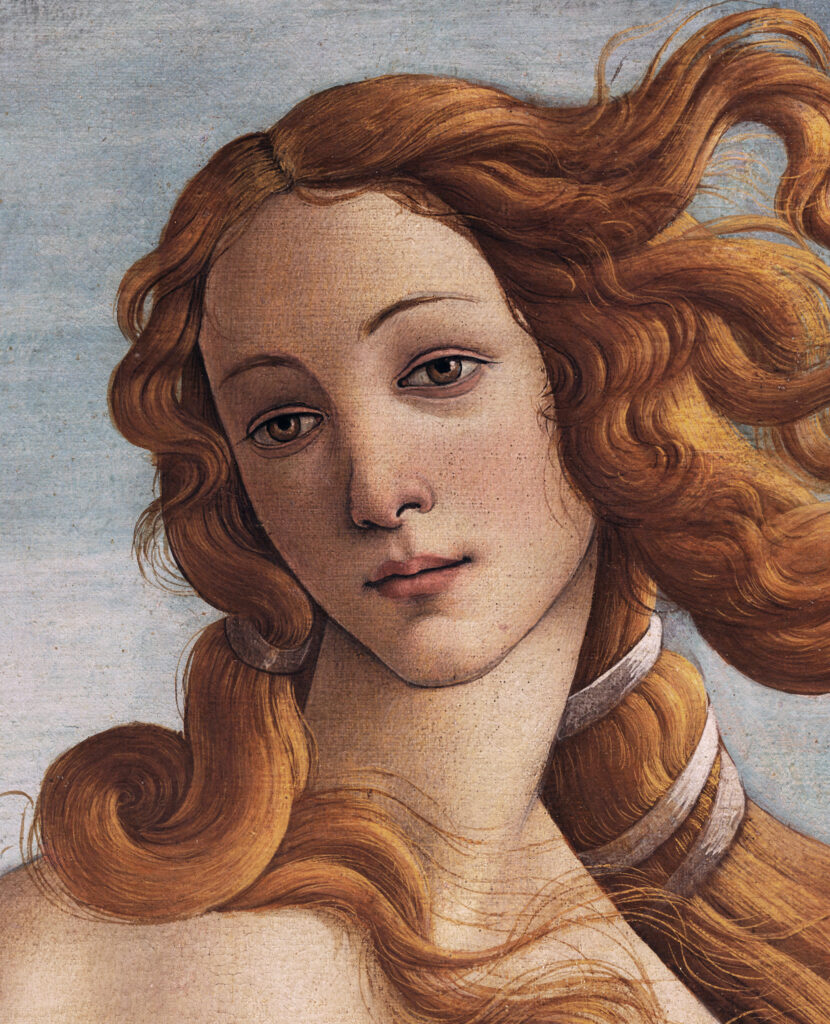

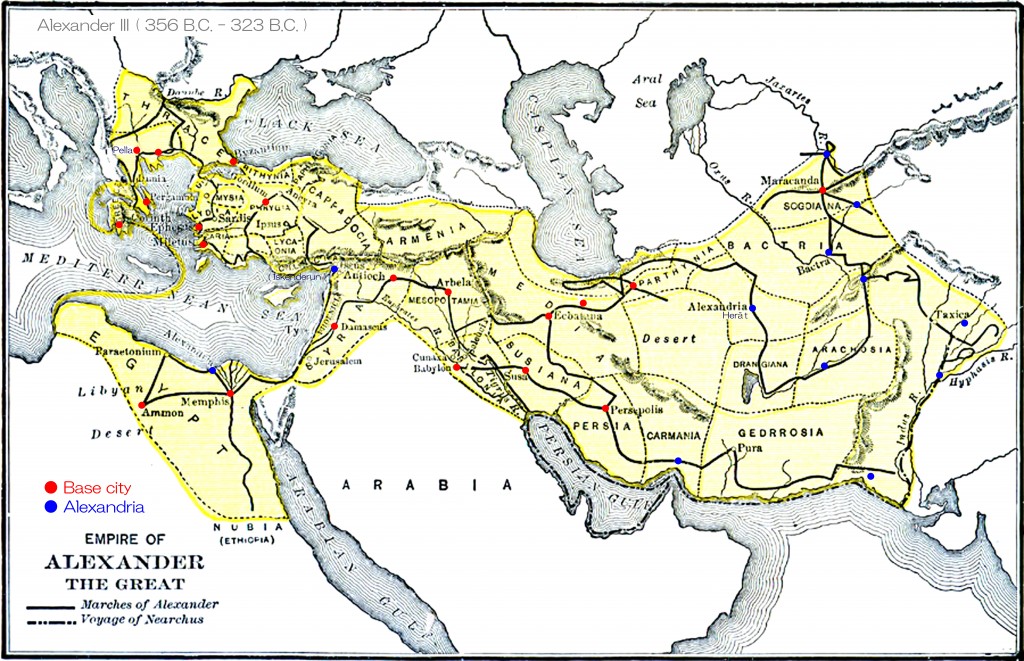

その”古代ギリシア”のマケドニア国王、アレクサンドロス大王 ( 紀元前356年 – 紀元前323年、在位:紀元前336年 – 紀元前323年 )は、自らもペルシア人の妻を娶り ペルシアとの融和につとめたように、征服し領土とした地域で”ヘレニズム政策 “によりギリシア化を急激に進めました。

そして、このときに古代ギリシア・ペルシア王国の共通語としてギリシア語 ( コイネー=Koinē )が 王国全域に導入されたそうです。

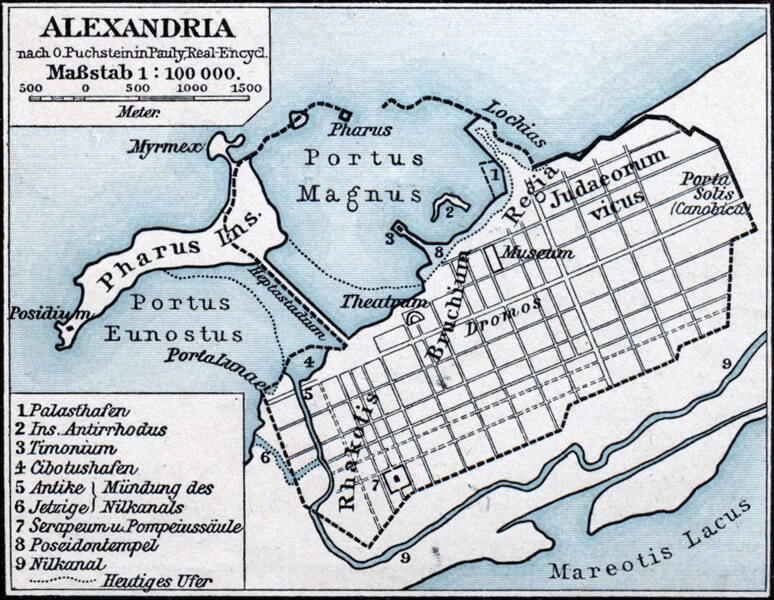

この時期には 多くのユダヤ人も移動し 各地に入植しましたが、エジプトのアレクサンドリアには そのユダヤ人達が定住した最大の居住地が 形成されていったそうです。

この時期には 多くのユダヤ人も移動し 各地に入植しましたが、エジプトのアレクサンドリアには そのユダヤ人達が定住した最大の居住地が 形成されていったそうです。

その”ヘレニズム時代 “は、アレクサンドロス大王が亡くなった紀元前323年頃から、プトレマイオス王朝エジプトが ローマに併合される紀元前30年までの 293年程の期間続きました。

この時代には、世界的規模で都市・交通・経済がより発展し、ギリシア語が共通語 ( コイネー ) となり、ギリシア文化が各地のオリエント文化と融合したことで 明確な時代性ができあがりました。

たとえば、学問の中心は アテネから アレクサンドロス大王によって紀元前332年から建設がはじまった”アレクサンドリア”に移ります。プトレマイオスも、アレクサンドリアを統治する王国の首都としました。

ファラオ・プトレマイオスⅡ世 ( 紀元前308年 – 紀元前246年、在位 : 紀元前285年 – 紀元前246年 ) が統治していた アレクサンドリアの計画図。ここは女王クレオパトラの都市にもなりました。

その王国の末期は 紀元前30年、アクティウムの海戦でオクタウィアヌスの軍に敗れたクレオパトラとアントニウスはアレクサンドリアに撤退したことで危機に陥り、死去しました。

そして、紀元前30年8月、オクタウィアヌスに面会するためにアレクサンドリアに到着したカエサリオン / プトレマイオス15世( 在位:紀元前44年 – 紀元前30年 )は、直ちに処刑されたのです。これにより、”最後のヘレニズム国家”であったエジプトのプトレマイオス朝は滅亡しました。

● ヘブライズム ( Hebraism )

西洋の精神史をかたちづくる伝統的思想で、約言すれば『 聖書 』に発する世界観であり、ひいてはキリスト教の世界観を意味しています。

これは、神との一致において 知よりも実践を重んじ、深刻な罪の意識をもち、自己克服によって平安を求める努力をする‥ “神への立ち返り” である『 回心 』を特徴とし、人が “一神教” の立ち位置で森羅万象と向き合い、神への感謝の内に生涯をいきることを理想としています。

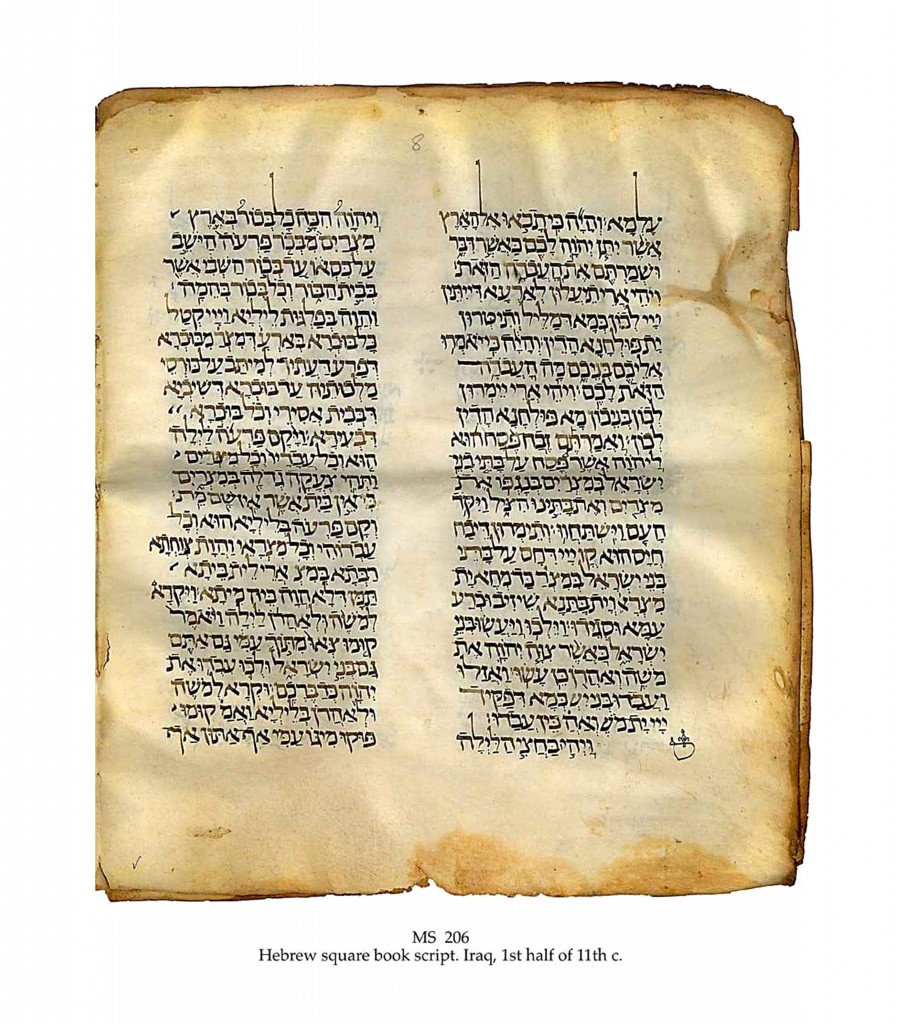

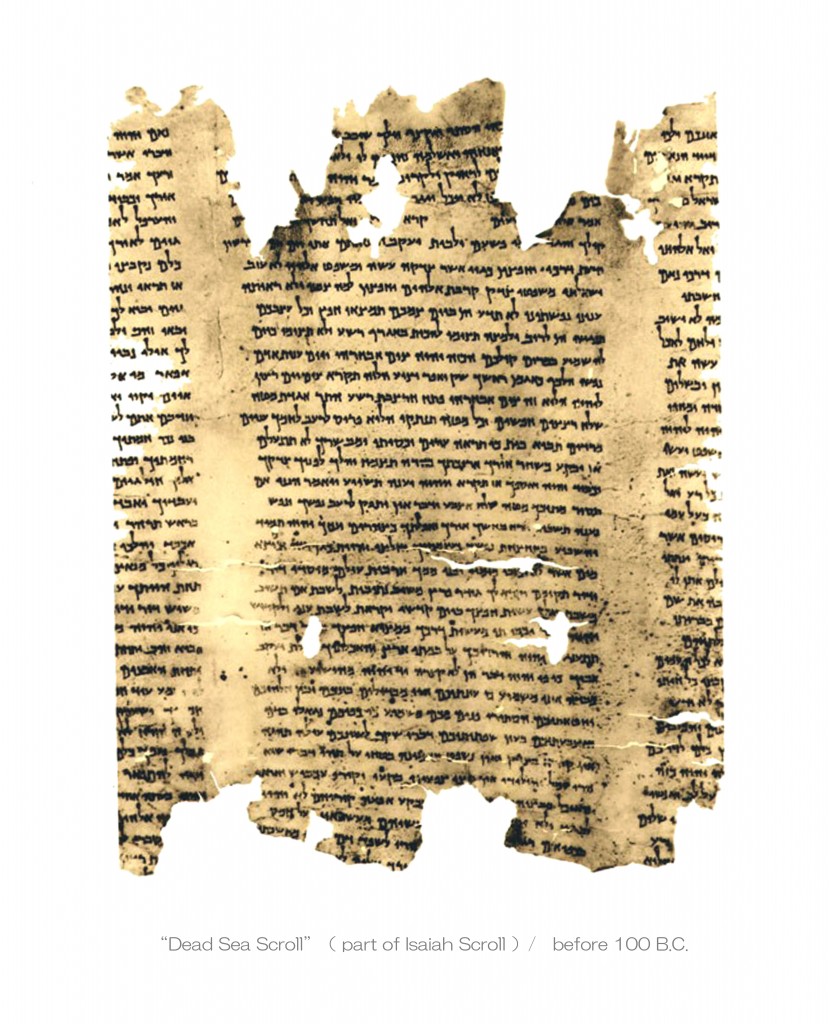

その導き手となる『 旧約聖書 』は長い期間 ユダヤ人社会のなかで受け継がれてきましたが、口頭伝承以外は禁止されていたために ユダヤ教においては 『 旧約聖書 』を 「タナハ」=「聖書 」と呼ぶほかに「ミクラー」( Miqra )=「朗誦するもの」とも呼ばれているそうです。その口頭伝承が文字にされ、最終的にはヘブライ語( 一部にアラム語を含んでいます。 )の 聖典として、ユダヤ人はもとより異邦の民にも伝えられました。

このような伝承方法が採られたために『 旧約聖書 』が、いつ頃成立したのかなどの推測は ほぼ不可能なようです。まあ‥ そもそも、冒頭の『 創世記 』からはじまる モーセ五書などは 時代特定には 馴染みませんし、その必要性が全くないのは 皆さんがご存じのとおりだと思います。

しかし、その後に続く『 ヨシュア記 』や『 士師記 』からは、その記述に 具体的な事件がふえていき、”最後の士師”である サムエルのところから『 サムエル記 』に移りながら、イスラエル部族連合体が王制国家に移行した顛末が記されています。

このサムエルが サウルをユダ王国の初代国王に指名し、そのサウルが統一王国完成の途上で戦死したので、ダビデがユダ王国の第二代国王に就き、その後に領域を広げ エルサレムを王都と定めてイスラエル王国 ( イスラエル・ユダ連合王国 ) の礎を築いたとされています。

「イスラエル」とは ユダヤ民族の伝説的な始祖ヤコブが “神から与えられた名前” に因んでいますが、このイスラエル王国の建国あたりから 現在の歴史認識と符合する内容が多くなりますので ある程度の年代特定はできるようになります。

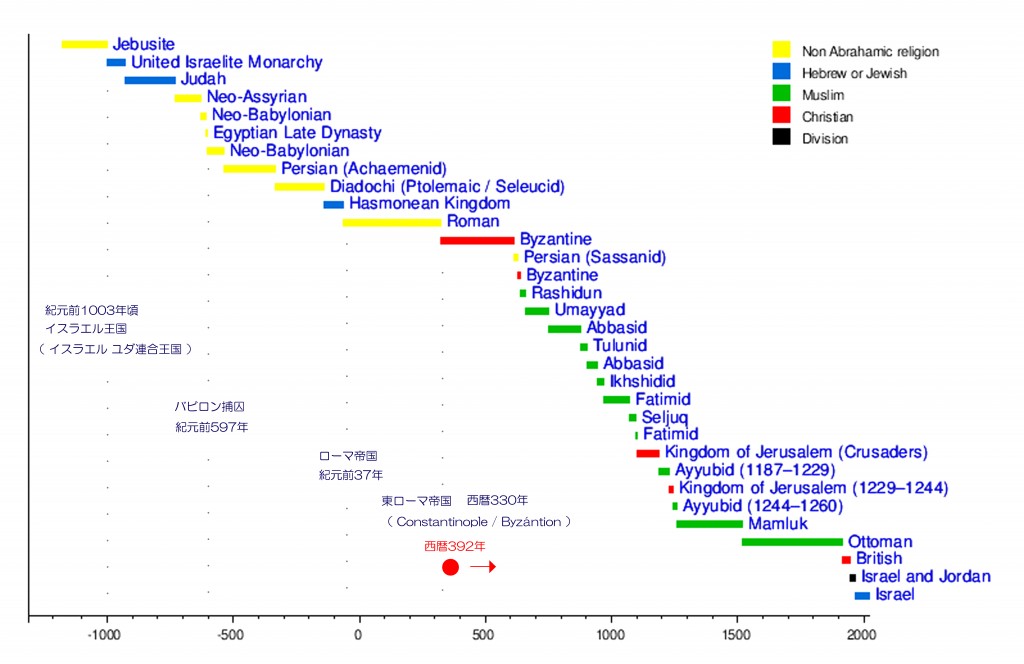

Graphical overview of Jerusalem’s historical periods

これによって、キリスト教がヨーロッパ世界に据えられるまでを見てみましょう。

現在でも諸説ありますが‥ まず はじめに、ユダ王国が建国されたのは 紀元前1021年頃と推測できます。そして、何度かの遷都のあとで エルサレムを王都として 紀元前1003年頃 にイスラエル王国 ( イスラエル・ユダ連合王国 ) は 成立したと考えられます。

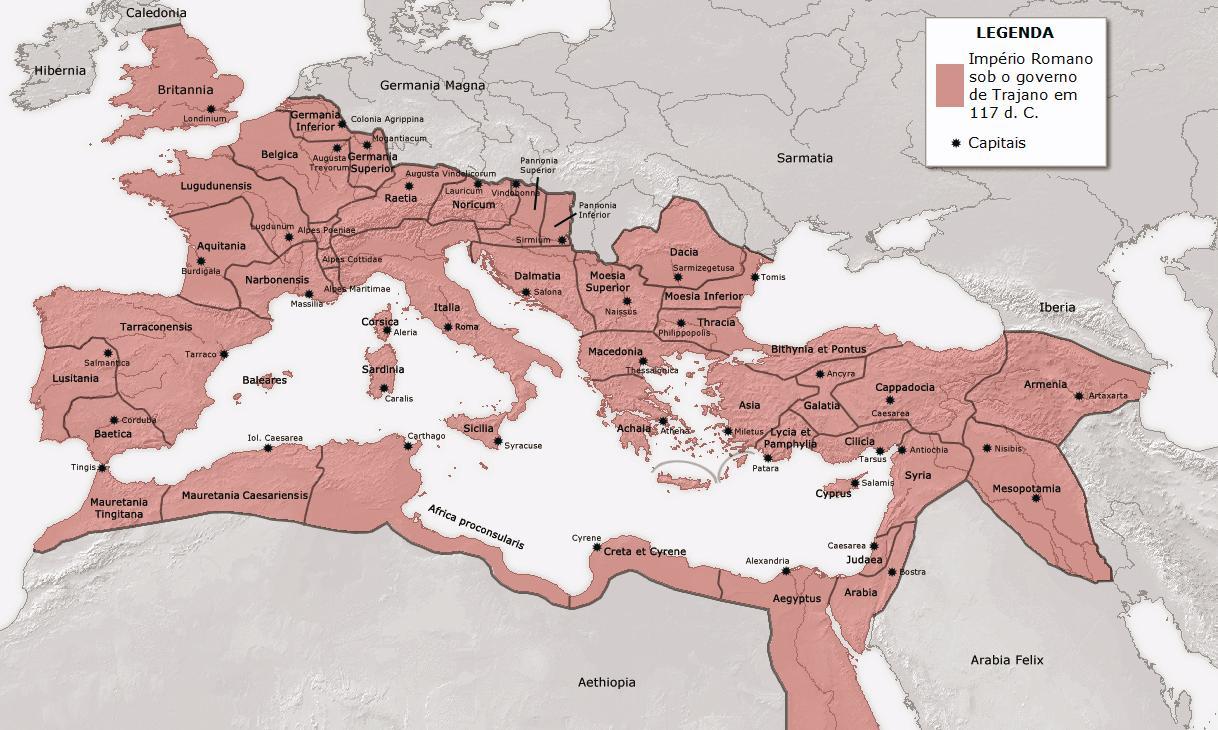

西暦117年

西暦117年

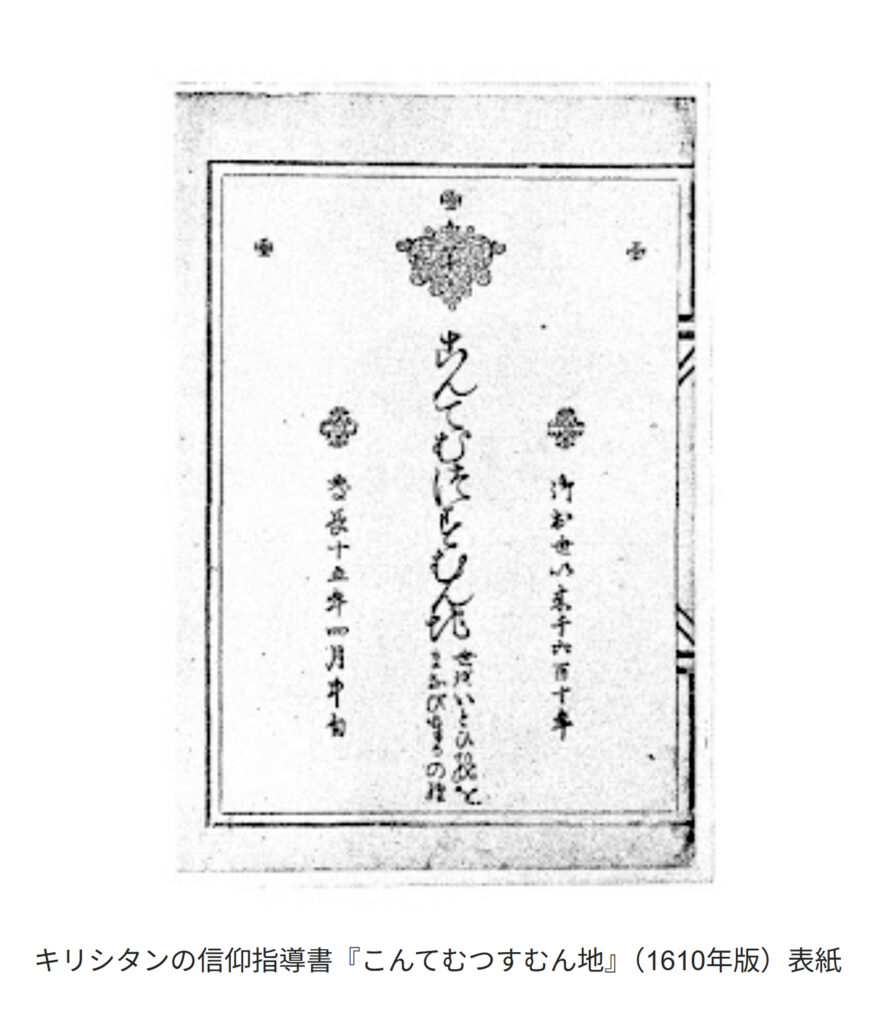

それには、神との一致において 知よりも”実践”を重んじ、”神への立ち返り” ( 回心 )による自己克服

それには、神との一致において 知よりも”実践”を重んじ、”神への立ち返り” ( 回心 )による自己克服

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, 1555年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, 1555年頃 Domenico Montagnana(1686-1750 ) Cello, Venezia 1739年

Domenico Montagnana(1686-1750 ) Cello, Venezia 1739年 Domenico Montagnana(1686-1750 ) Cello, Venezia 1739年

Domenico Montagnana(1686-1750 ) Cello, Venezia 1739年