11. ヘッド下端部の役割について

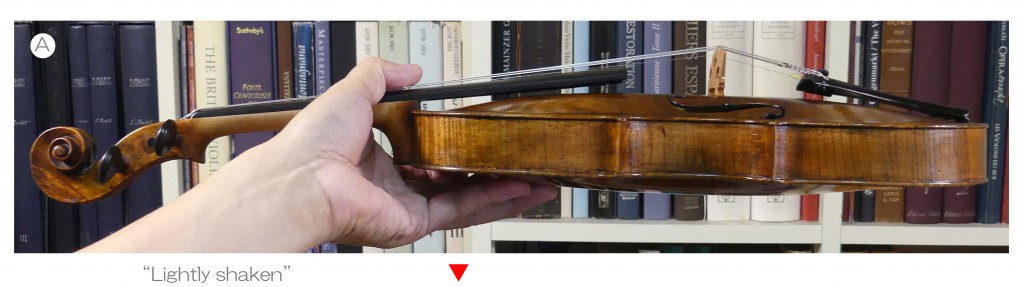

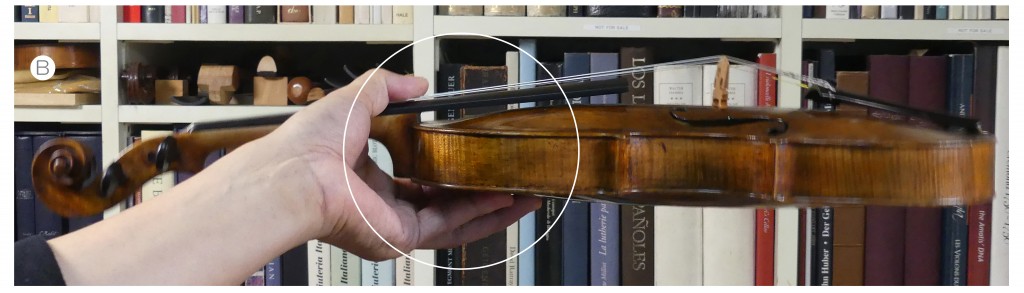

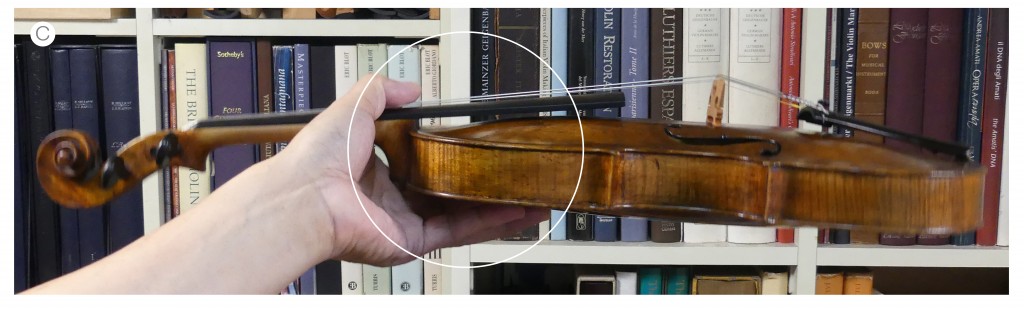

顎あてを取り付けていないヴァイオリンを 写真Ⓐ のように保持して、軽く振りながらデジタルカメラで撮影すると Ⓑ、Ⓒ のような写真が撮れます。

顎あてを取り付けていないヴァイオリンを 写真Ⓐ のように保持して、軽く振りながらデジタルカメラで撮影すると Ⓑ、Ⓒ のような写真が撮れます。

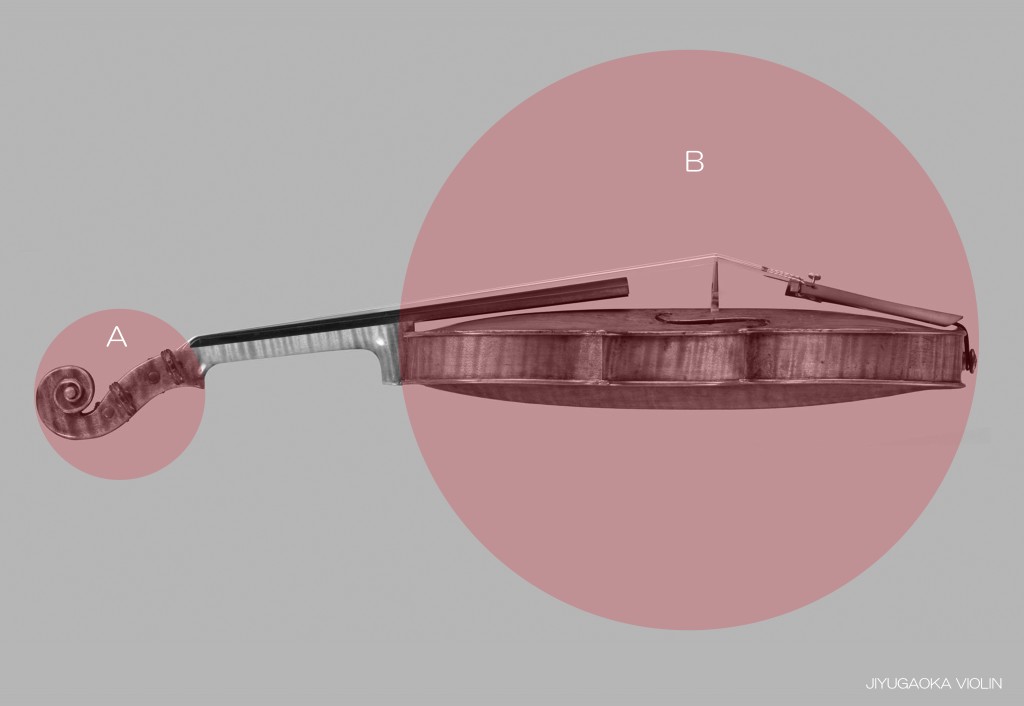

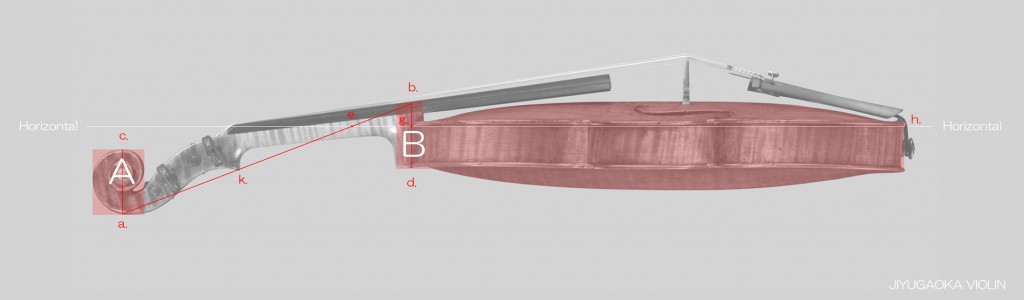

この写真には 背景とした書籍がハッキリ写っていることから、ヴァイオリンを支えている中央部が “節”となり、その両端であるヘッドと響胴のエンドピン側が “腹”として震えていることが確認できます。

私は こうした方法でヴァイオリンの揺れかたを検証した結果、ヴァイオリンなどの弦楽器は その発明時から ( A ) ヘッドと ( B ) 響胴 は”対”でゆれるように設計されていたと考えるようになりました。その例として、下にエレクトリックギターの振動モードをあげてみました。

また‥ 弦楽器ではありませんが 天秤状態で「 腹 – 節 – 腹 」としてゆれるイメージは ボディーブレードからでも学べます。

そして、それに基づけば、弦楽器にとって ネック部が天秤棒的な条件をみたす事や、その”接続部”においてのフレキシブルな要素が重要であると言うことができます。

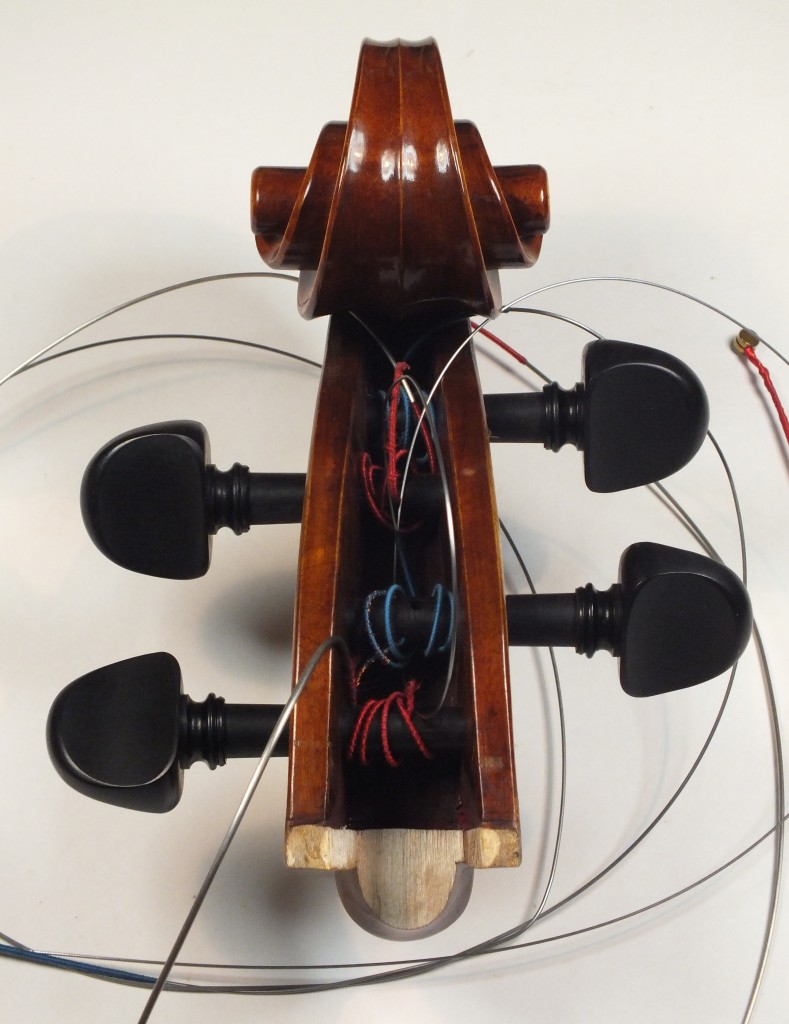

ただし、このフレキシブル条件の追求は リスクも伴います。このようにヘッドと ネック端の接続部が 実際に折れてしまうと、大修理が必要となり最悪な事態となります。

つまり 弦楽器は この部分が “首”としてフレキシブルに機能するとともに、耐久性もあるように設計されたようです。

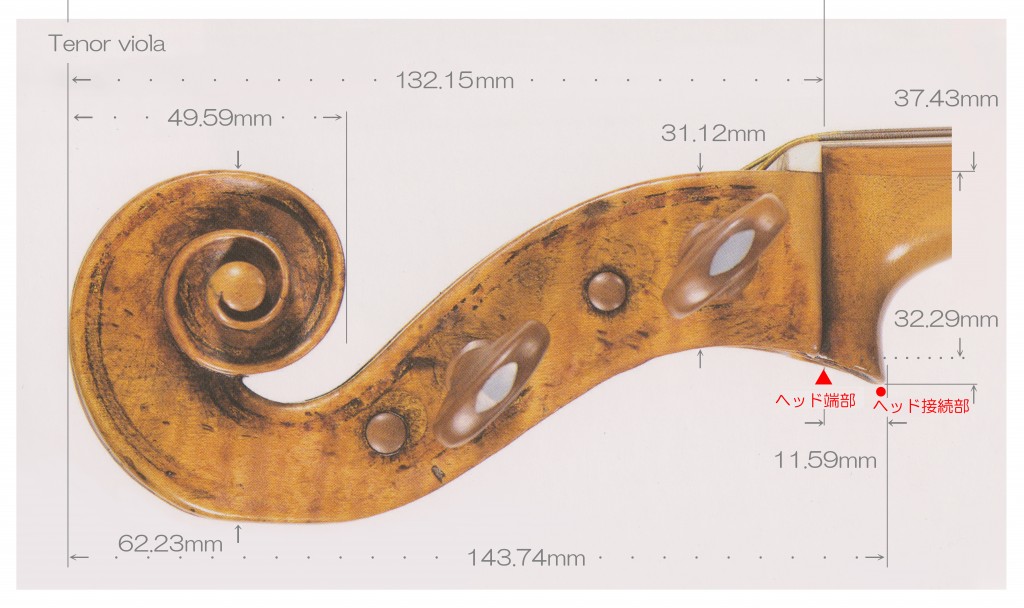

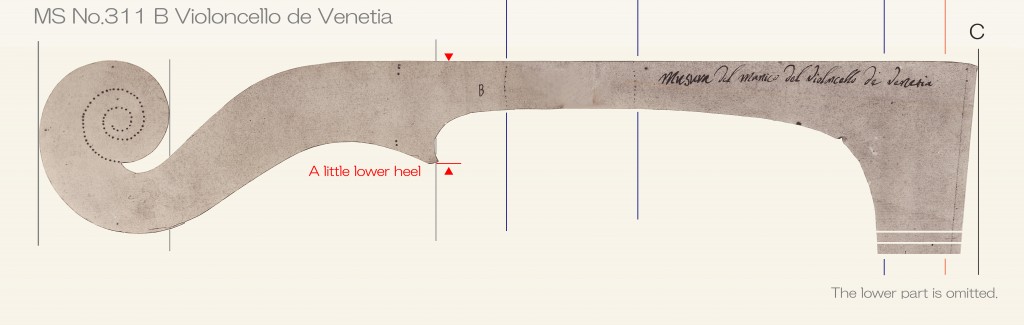

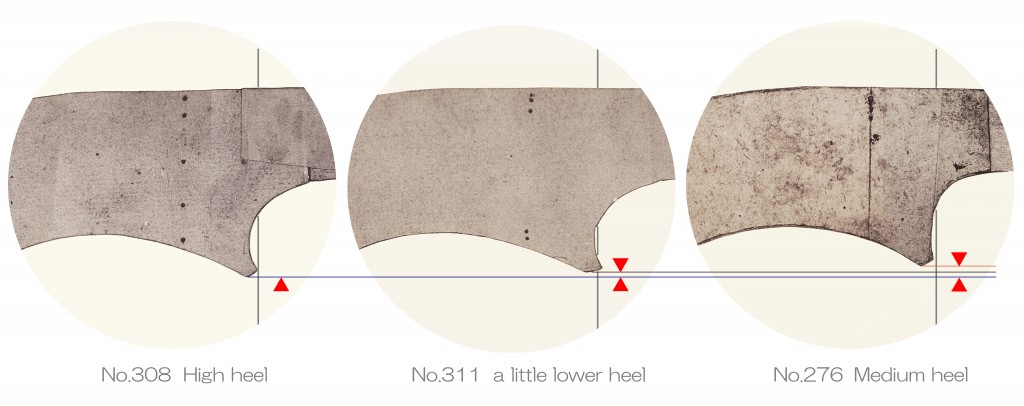

Cello head : Neck connection point

Cello head : Neck connection point

Cello head : Neck connection point

これにつきましては‥ 私が 分数ヴァイオリンで確認した 接続部のフレキシブル機構についての投稿が 参考になると思います。

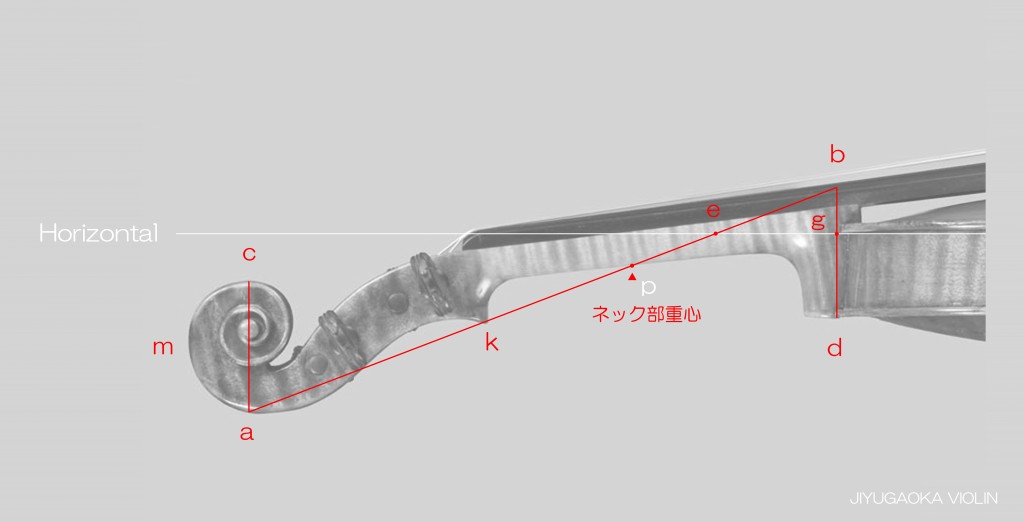

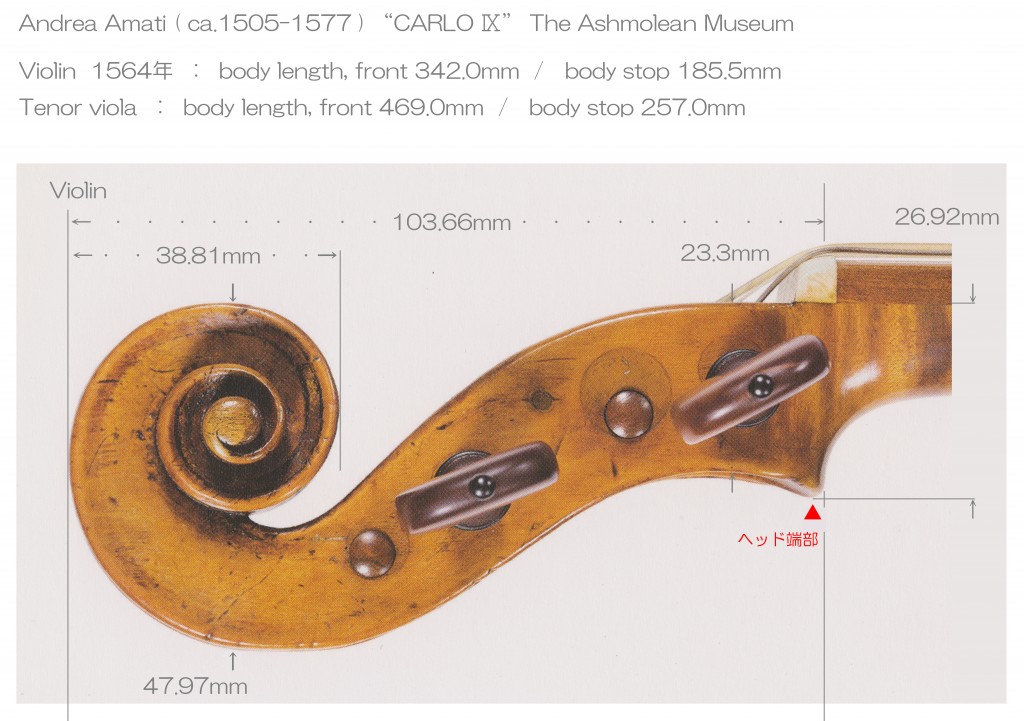

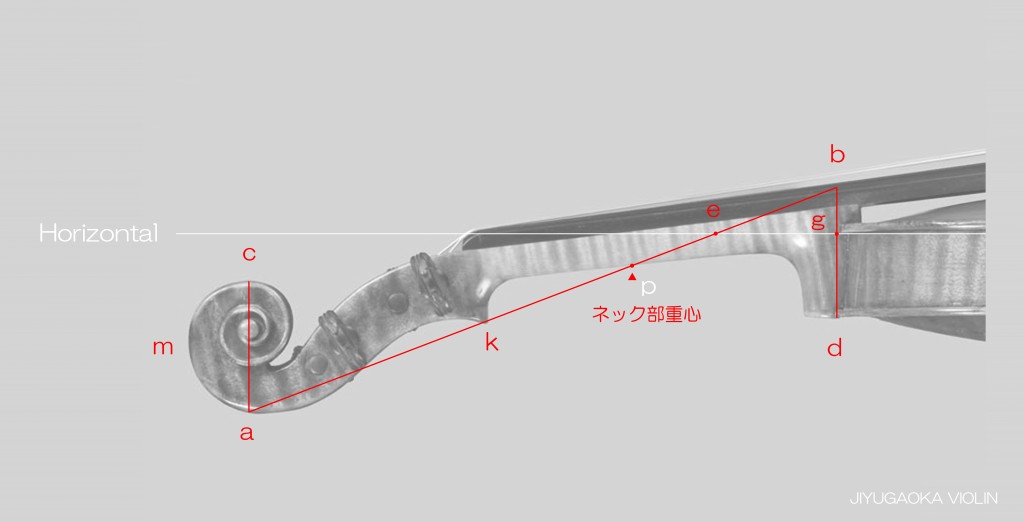

このような視点から考えると、この投稿のテーマとしてあげさせていただいた 弦楽器のヘッド端部 や ネックから突き出た ヘッド接続部は、スクロール部の軸である線分 a-c のゆれをサポートするための 『 アンカーとしての役割が与えられている。』と考えられます。

このような視点から考えると、この投稿のテーマとしてあげさせていただいた 弦楽器のヘッド端部 や ネックから突き出た ヘッド接続部は、スクロール部の軸である線分 a-c のゆれをサポートするための 『 アンカーとしての役割が与えられている。』と考えられます。

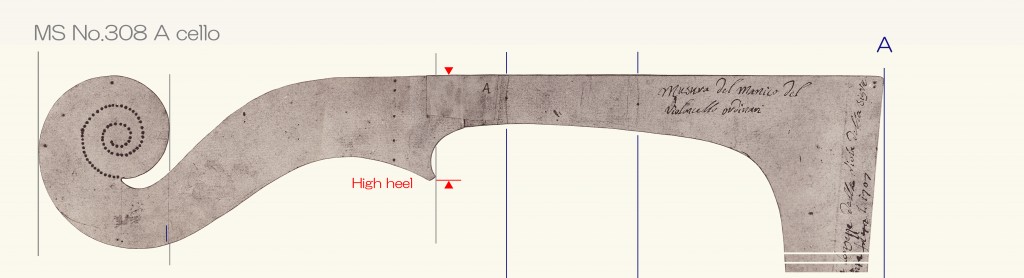

なお、黎明期からのヴァイオリンや ビオラ、チェロなどを観察すると、上の Tenor viola ( Front L. 469.0mm ) のようにヘッド端部や ヘッド接続部の高さがあるものが 先行し、時間の経過とともに低いタイプが増えていったようです。

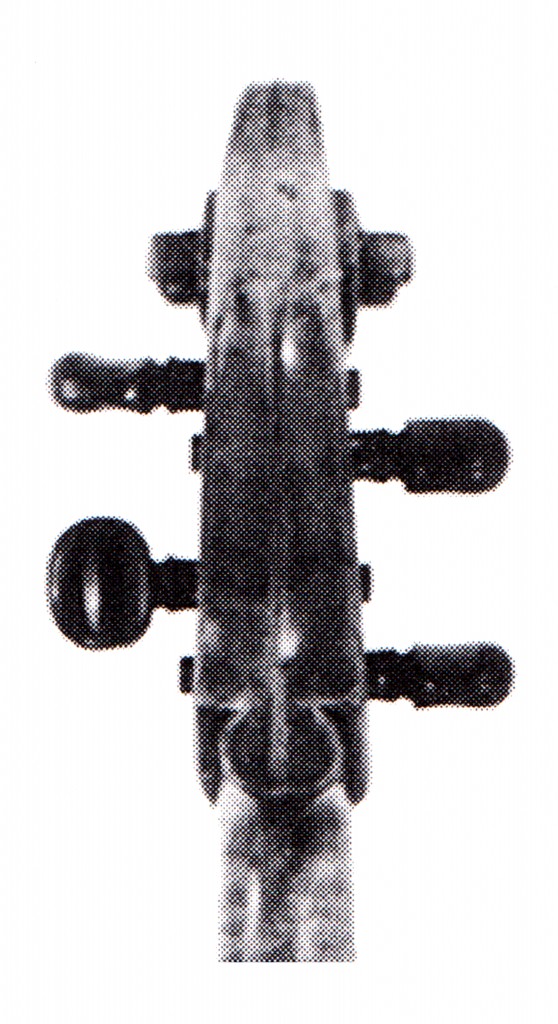

また、ネックとヘッドの接続部の設計に関しては 下にあげさせていただいた事例のように、200年程の期間にわたって様々な条件設定が試みられました。

Zanetto Micheli da Montichiari ( ca.1489 – ca.1560 ) Viola da gamba, Brescia 1560年頃

Zanetto Micheli da Montichiari ( ca.1489 – ca.1560 ) Viola da gamba, Brescia 1560年頃

Zanetto, Viola da gamba head ca.1580 fitted to Gasparo da Salò Cello of similar period.

例えば この Viola da gamba のヘッドは、ネック端のヘッド接続部が ヘッド部より小さくしてあることでフレキシブル・ジョイントの要素が強められていることから 揺れやすく、『 疎から密、また 密から疎へ 』の原理から位相のずれが生じやすいことが意識されたと考えられます。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ), Viola “Primrose” 1697年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ), Viola “Primrose” 1697年

同じく、この ビオラにみられる 二段型と呼べるような ヘッドとネックの接続部設定も、皆さんにとっても 興味深いのではないでしょうか。

Martin Diehl ( 1741-1793 ) Viola, Mainz ( Mayence ) 1790年

Martin Diehl ( 1741-1793 ) Viola, Mainz ( Mayence ) 1790年

それから、このチェロにある接合部も 同一原理から考えられたものだと私は考えています。

それから、このチェロにある接合部も 同一原理から考えられたものだと私は考えています。

Domenico Montagnana ( 1686-1750 ) Cello, Venezia 1723年

Domenico Montagnana ( 1686-1750 ) Cello, Venezia 1723年

因みに、オールド弦楽器のヘッド端部 や ネックから突き出た ヘッド接続部の角( エッジ )は、上のチェロのように摩耗加工が施されているものが沢山あります。

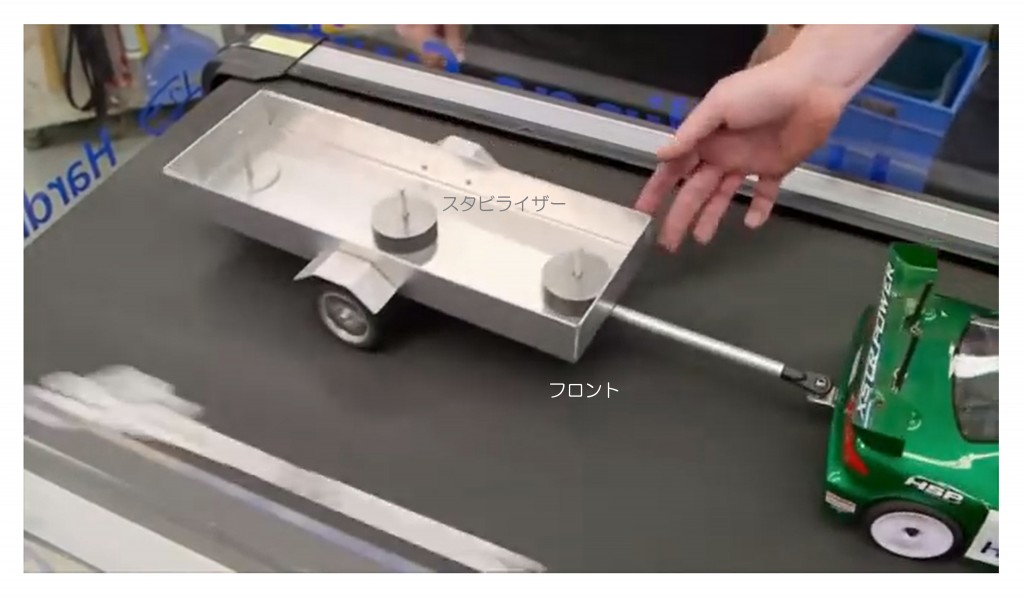

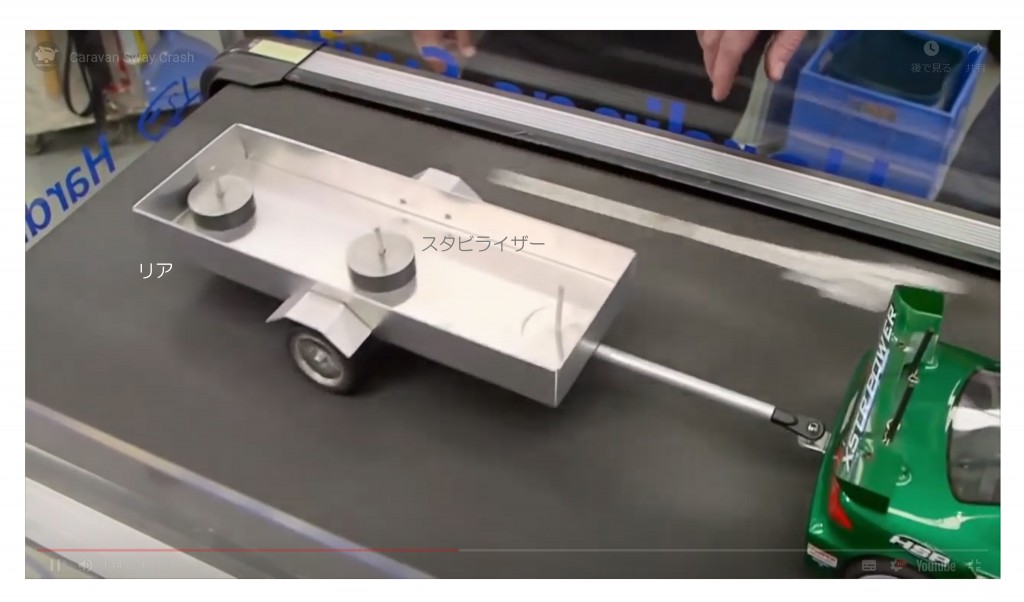

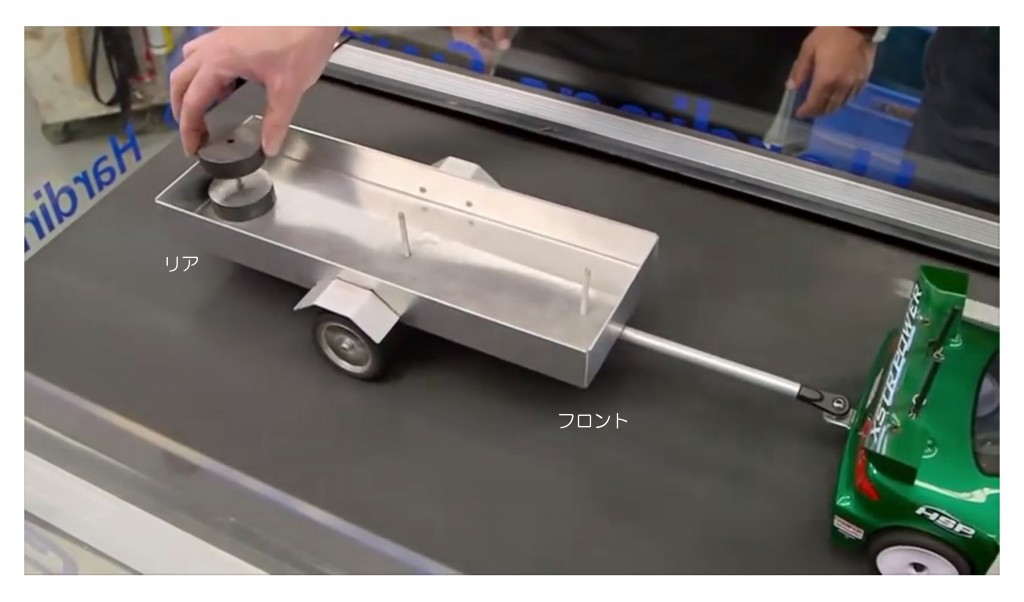

私は ヘッド端部( k ) や ネックから突き出た ヘッド接続部の設定は、スクロール部( 線分ac )が丁度よい揺れかたをするように選ばれたもので、それは まるでトレーラーや けん引車が スネーキング現象をおこさないようにフロントに置かれた重りのようなものだと考えています。

それから、スタビライザー( stabilizer / 安定化装置 )は 船、飛行機、自動車などに取り付けられ 外乱や操縦によって発生する不規則で不要な揺れを抑え、転倒や転覆を防止するための仕組みですが、これと類似した工夫を “Viola d’Amore” や “Treble viol” でも見ることができます。

それから、スタビライザー( stabilizer / 安定化装置 )は 船、飛行機、自動車などに取り付けられ 外乱や操縦によって発生する不規則で不要な揺れを抑え、転倒や転覆を防止するための仕組みですが、これと類似した工夫を “Viola d’Amore” や “Treble viol” でも見ることができます。

“Viola d’Amore” Tomaso Eberle, 1750年頃  “Treble viol” School of Salomon, Paris 1740年頃

“Treble viol” School of Salomon, Paris 1740年頃

ともあれ‥ 自動車の運転免許証をお持ちの方はご存じでしょうが トレーラーまたは けん引車で、リアがヘビーな状態だとスネーキング現象( Trailer Sway )におちいる可能性があります。

これはトレーラーや けん引車の重心が 積載貨物などにより リア 過重の状態で左右に揺れてしまい横転しそうになるものですが ‥これを ヴァイオリンで例えれば スクロール部が過剰に震える状態と表現できると思います。

このようなイメージから、私は ヘッド端部 や ネックから突き出た ヘッド接続部は スクロール部がバランスのよい揺れかたをするように『 アンカーとしての役割が与えられている。』と表現しています。