前投稿ページ

● モダン弓の製作方法が “簡略化”された時期と、その後について

1. 響胴の共鳴振動について

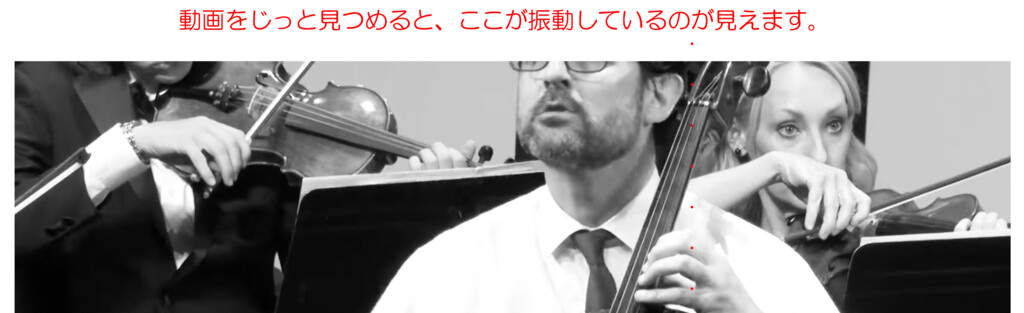

● 目視できる共鳴現象

弦楽器の特質を考えるときには、まずは 弦が “緩む” ことで波のような “運動”をし、それが進行波、反射波となり振動するということが 基礎条件として思い浮かびます。

私は、それと同じく 響胴の共鳴部 ( 変換点 )が “緩む”ことで 響きが生じている。という事実が大切だと考えます。

なぜなら、共鳴音( レゾナンス )こそが ヴァイオリンや チェロにおいての”歌声”そのものであると思っているからです。

ヴァイオリンやチェロの響きは、弦からではなく 響胴内部の共鳴から生じています。それを 振動系として表現すれば、振動する演奏弦、音叉は駆動部で、響胴、共鳴箱は従動部として構成されています。

現在 製作されているヴァイオリンなどは このシステム解釈から混乱しているようです。

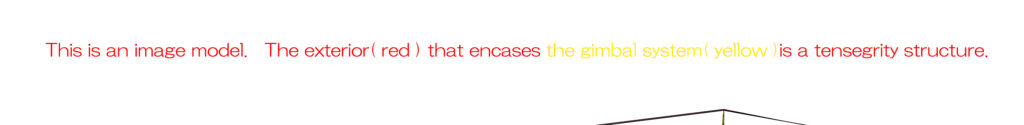

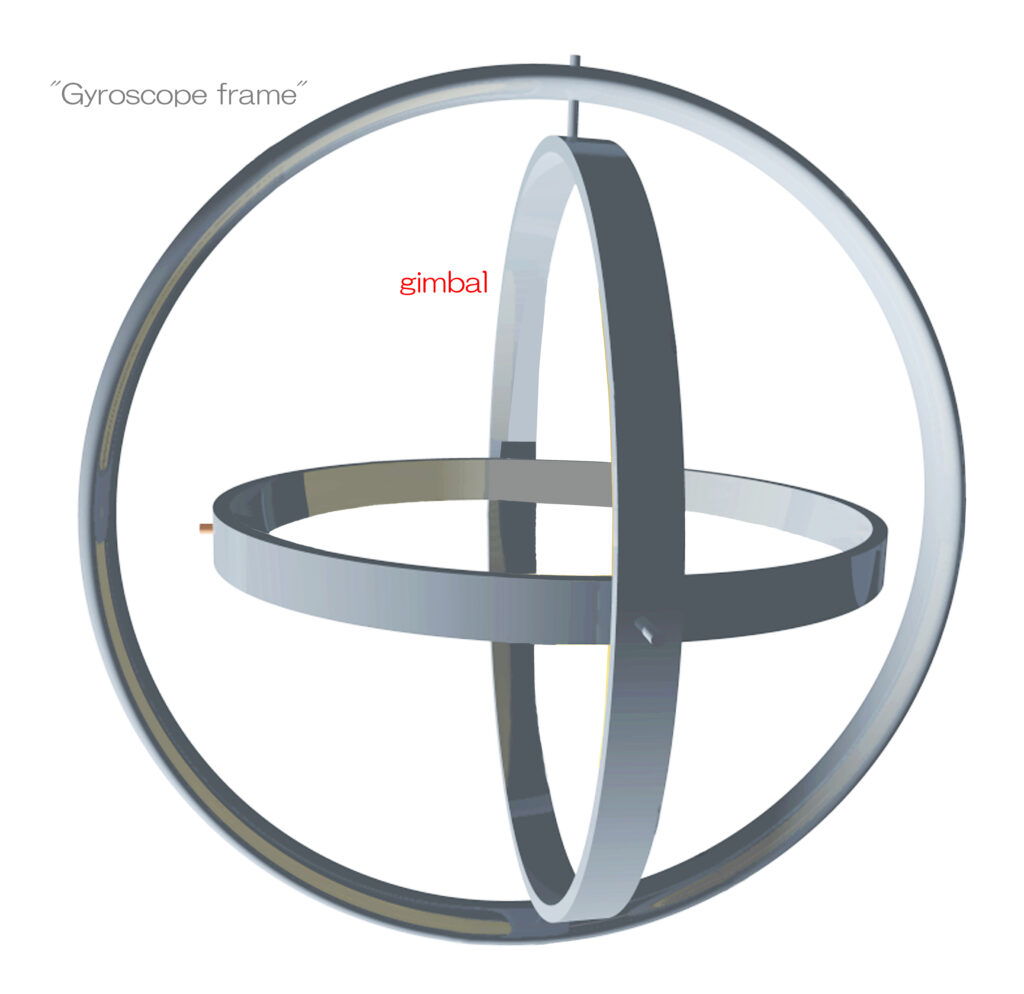

私は、弦楽器には”テンセグリティ構造”が採用されていると考えています。”テンセグリティ”とは、張力系と圧縮系が連携して安定性を生み出すシステムです。

その視点から弦楽器のレゾナンスを検証すると、多くの状況証拠がみつかります。

それから 表板は、駆動軸(ブリッジと魂柱)との接触点で弦も含めた”外側”の構造に挟まれているとイメージしてみてください。この設定により、表板が”圧力”から解放され「共鳴する基礎条件」が整うという仮説が理解できると思います。

そして その先を考えると、駒に求められる条件や 魂柱の位置取りの意味が分かるのではないでしょうか。

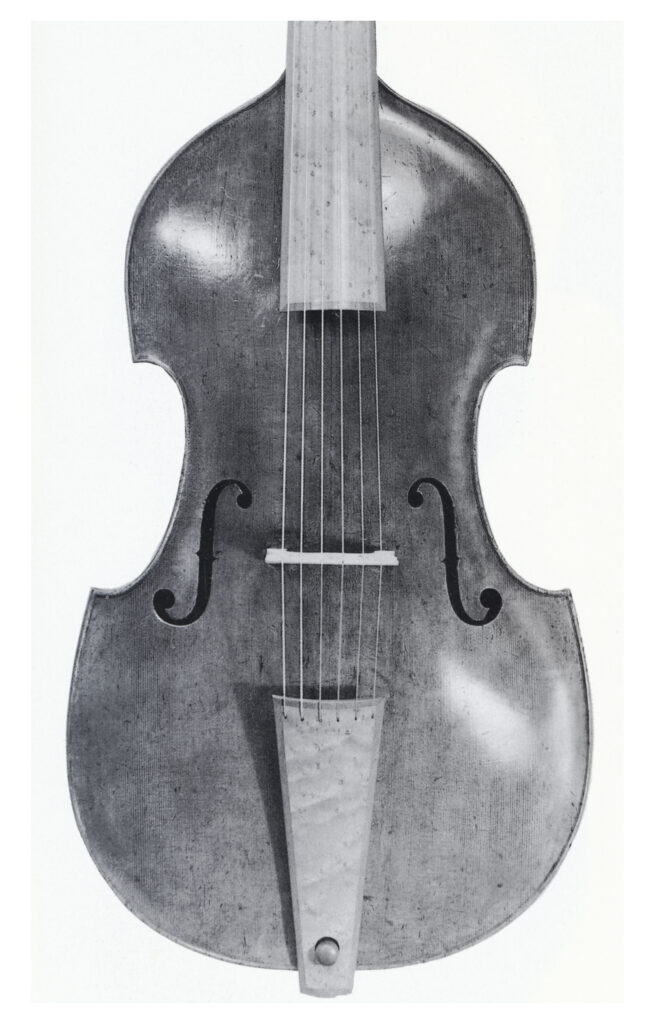

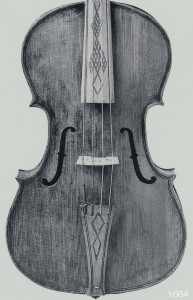

Jacob Stainer( 1617-1683 ) Violin, Absam

Jacob Stainer( 1617-1683 ) Violin, Absam

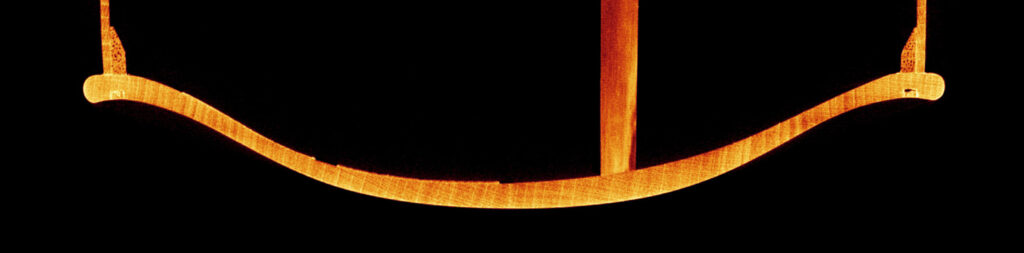

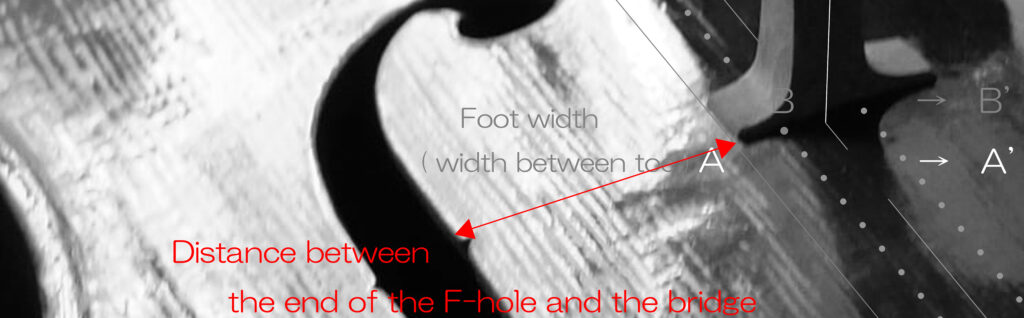

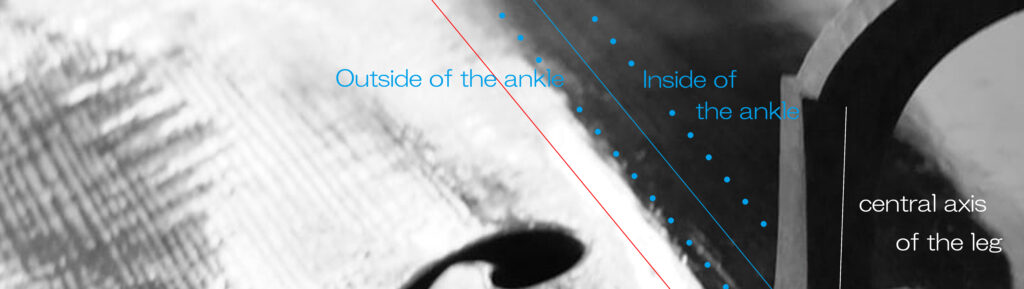

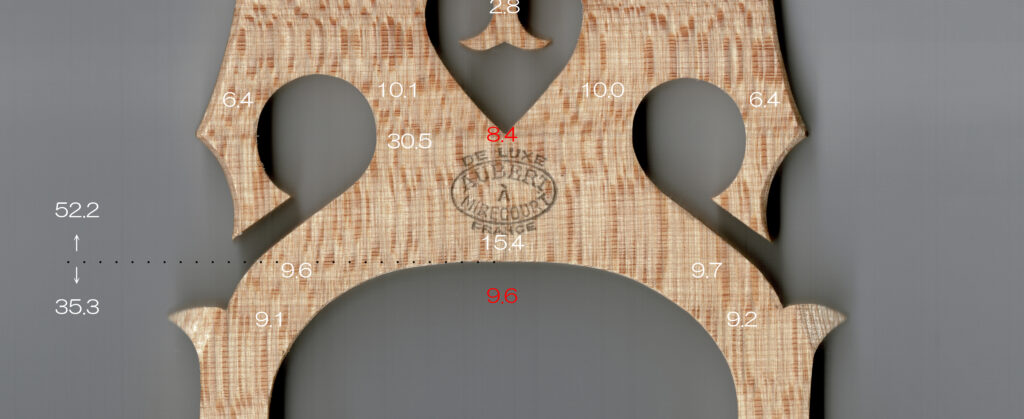

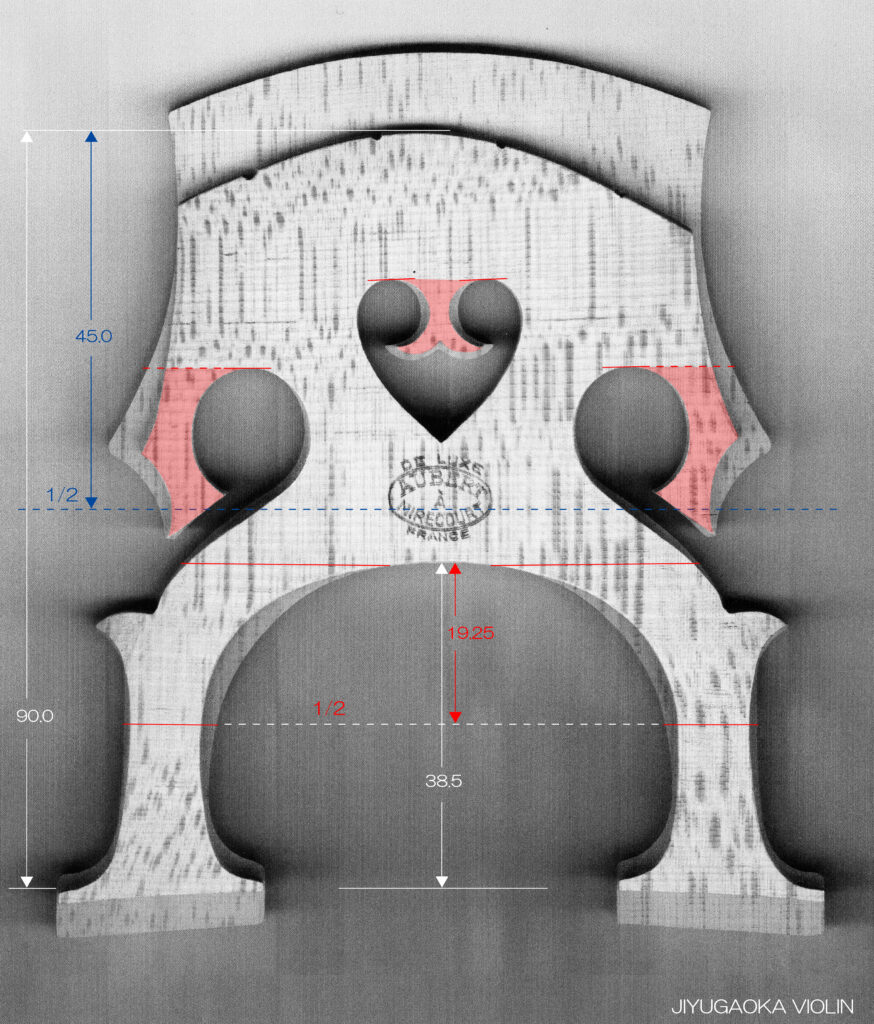

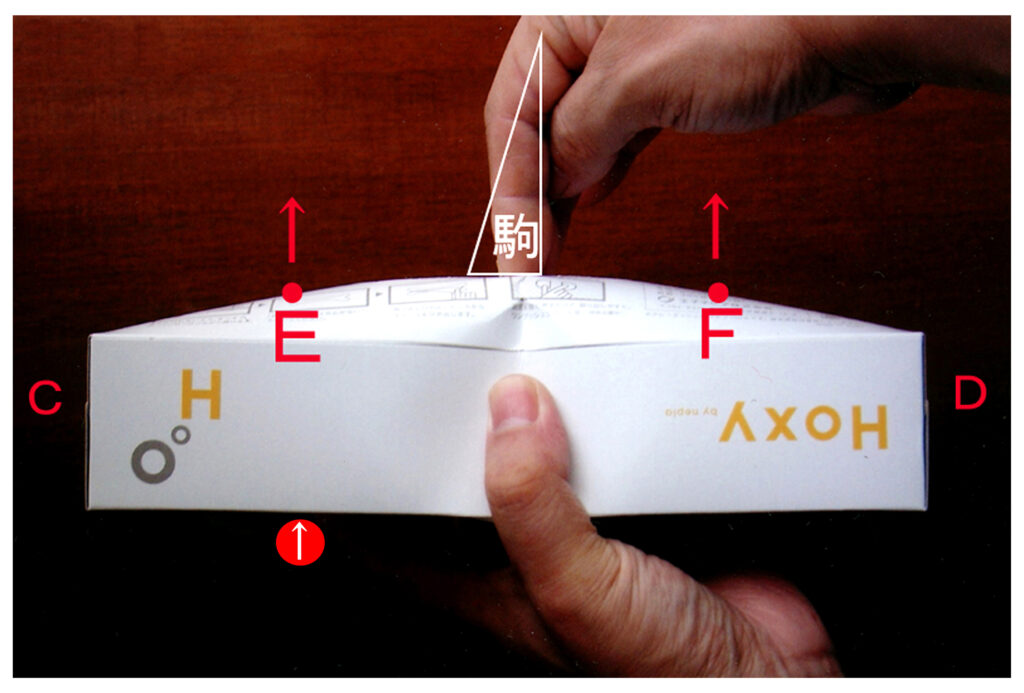

たとえば響胴に調和する駒を製作しようと試みるとき、私は 駒左右の外側距離( 下赤矢印の幅 )をプランニングすることから始めます。

駒足幅はF字孔間に丁度適合することが重要なわけですから、チェロ 92mmとか 94mm、あるいはヴァイオリン 41mm、42mmなどと 数字を前提とすることはありません。

また、この段階で中のバスバー設定を再度確認して “直交角度”と F字孔の設定条件の 3要素をすり合わせます。

November 22, 2013 Violin Bridge / JIYUGAOKA VIOLIN

November 20, 2025 Violin Bridge / JIYUGAOKA VIOLIN

This bridge is standing on the video violin.

The bridge for the cello is finished.

The bridge for the cello is finished.

2023.6.08 “JIYUGAOKA VIOLIN”, Cello Bridge.

私は、皆さんに‥ 私自身が 過去に試みた実証実験をお勧めしています。

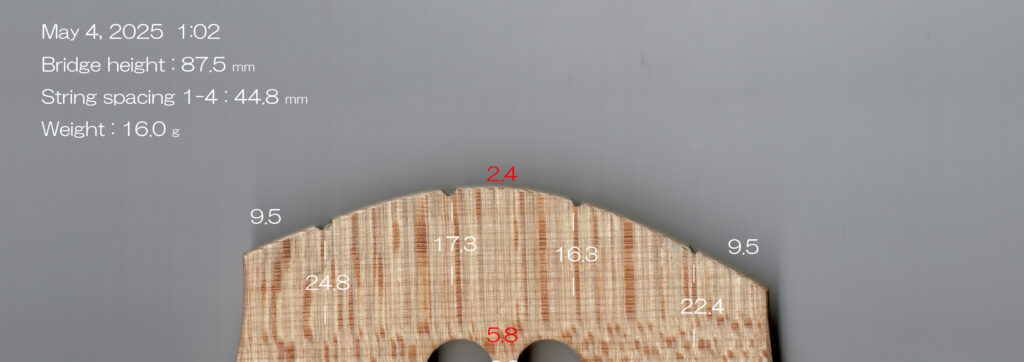

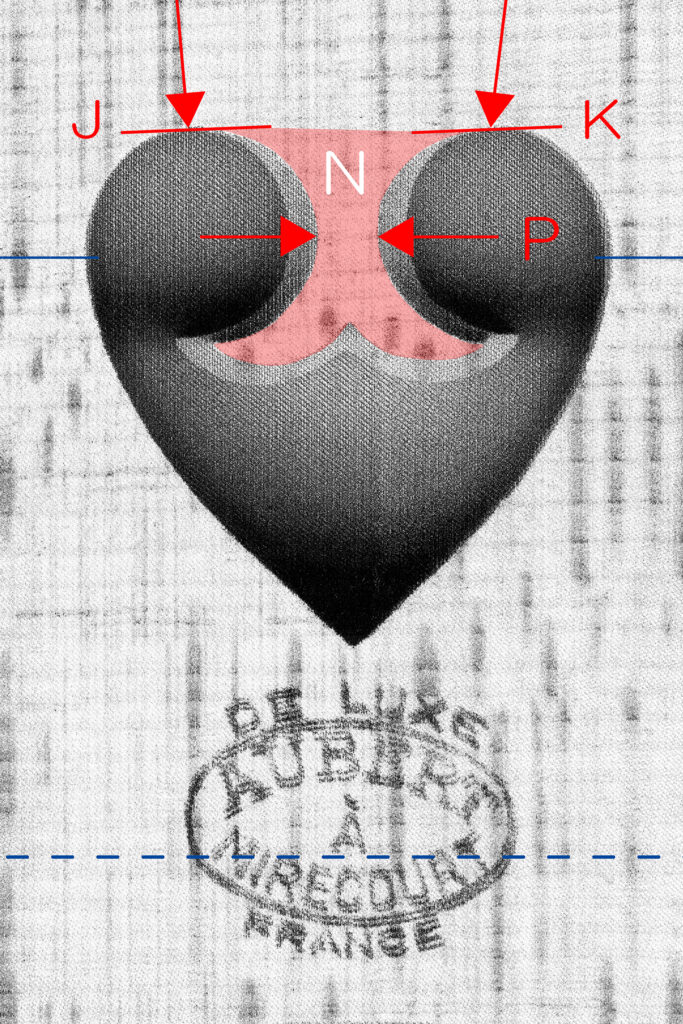

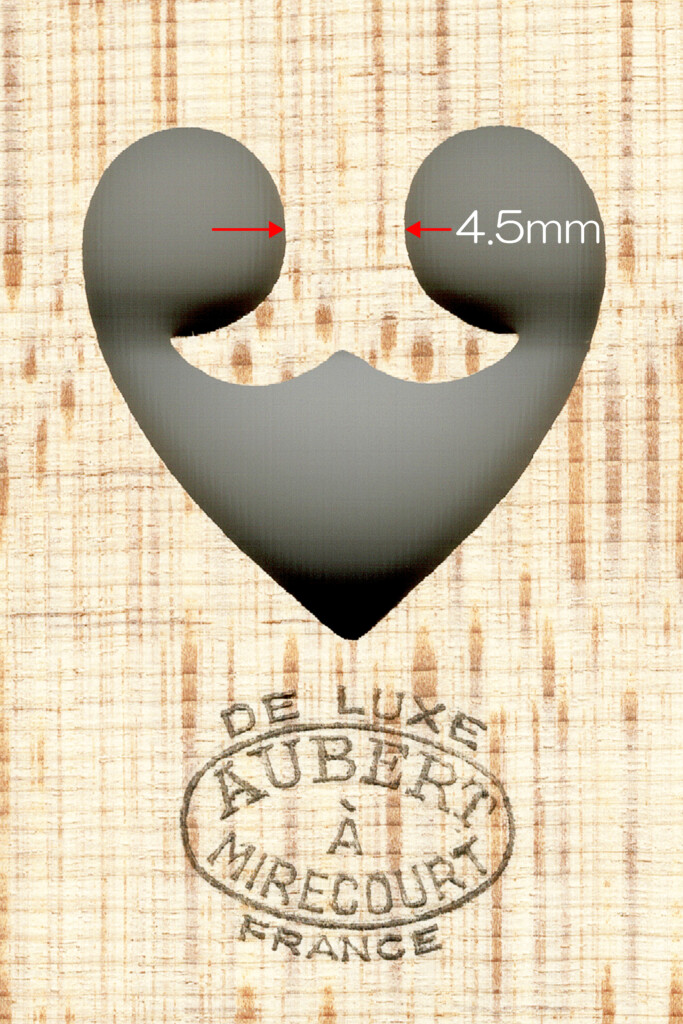

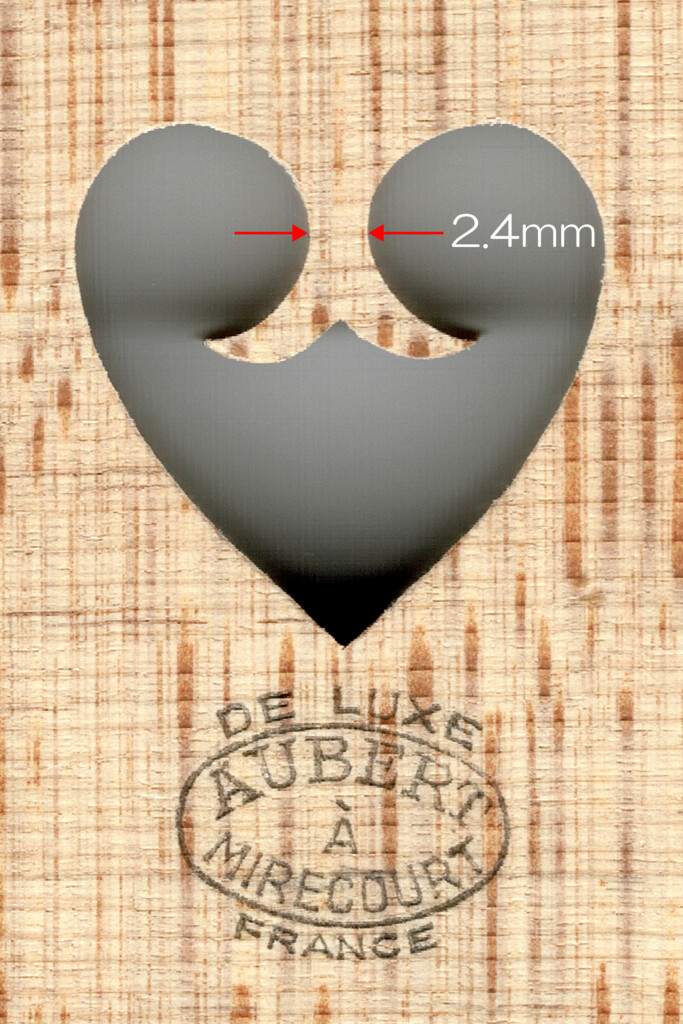

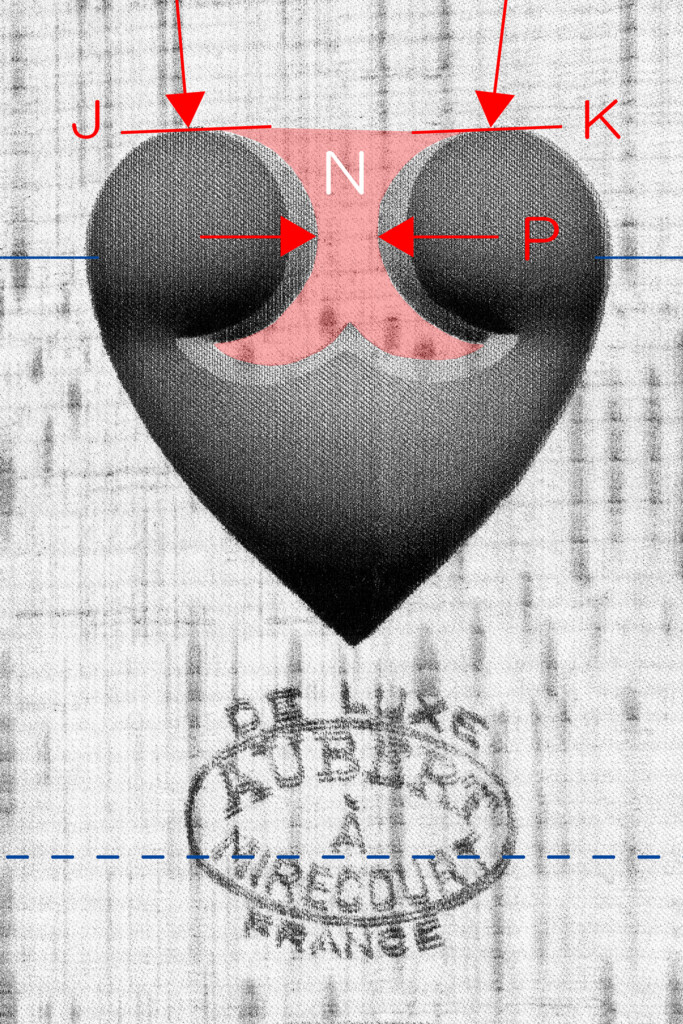

それは、市販のチェロ駒で ハート穴の中央に垂れている “Heart wing” 狭隘部( 下右図 P幅 )を 揺らしてみては少し削り込む作業を繰り返しながら2.9mm以下まで削るものです。

市販のチェロ駒 “AUBERT-DE LUXE” フレンチ・モデルは初めは( 下左 4.5mm / 23.4g )『軽く感じる駒』なのですが、弦高を合わせてから( 16.8g )、”Heart wing”狭隘部の削り込みを重ねる度に、次第に 水平に保持した指に感じる重さが増していき ます。( 下中央 2.4mm / 14.9g )

実際の質量は 削った分だけ軽くなっていく訳ですが、水平に保持した時の印象が 逆に『重く感じる駒』に変化していきます。

2023.6.08 “JIYUGAOKA VIOLIN”, Cello Bridge.

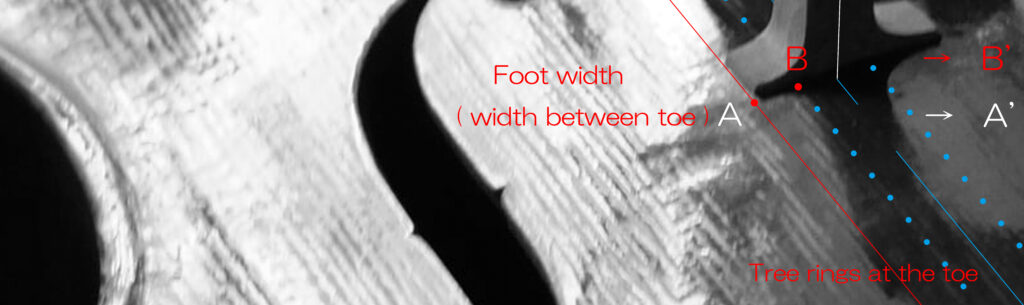

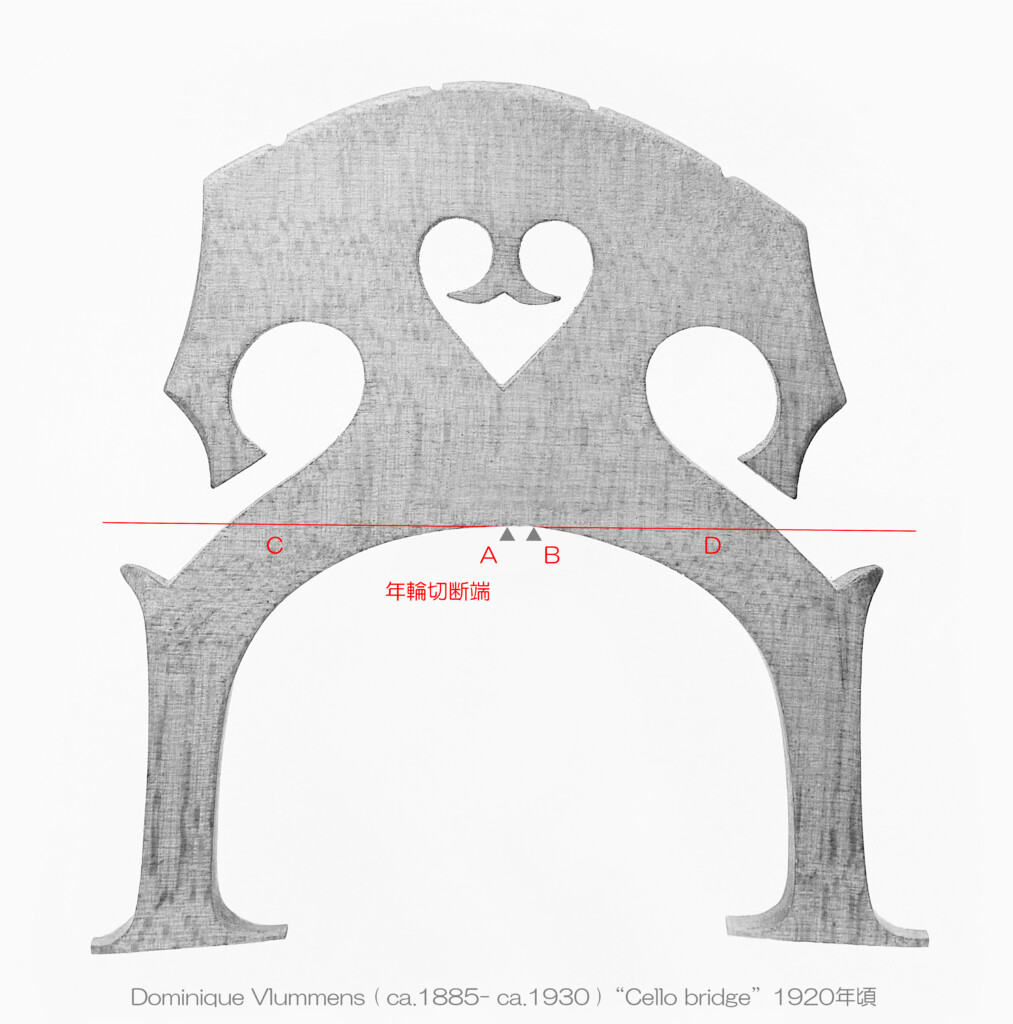

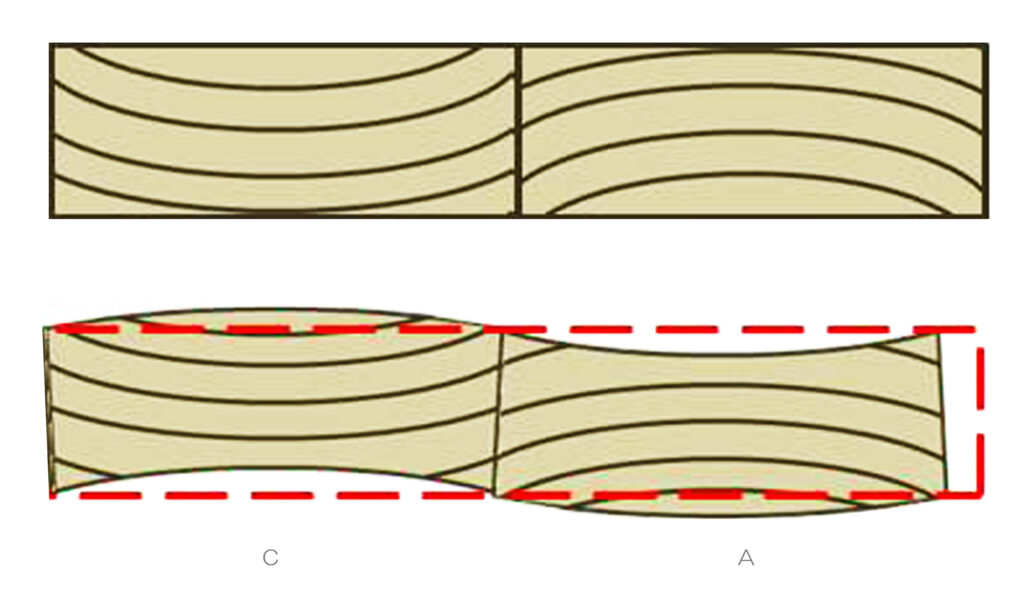

駒を削る技術は”木”と対話し その個性を活かすことが重要で、それは一本の年輪( 赤線 )を、どの位置で終わらせ、この年輪が作用しない区間 A-Bを その年輪全長の どの位置に置き、対となる残された年輪C側と 年輪D側の長さの差や、その下に連なる足部にどのようなキャラクターを与えるかという発想から展開されるものだと思います。

先ずは、駒を揺らして得られたイメージから推測し、たとえば 年輪が作用しない区間 A-Bの距離条件に置き換え、『この年輪を あと0.2mm削って、点Aを左に移動し年輪が切除された区間を13.8mmまで広げて、ねじりを増やそう・・ 』などと構想しながら作業を進めると音響的に優れた駒に辿りつけるようです。

4 July, 1851 Violin bridge “Paganini’s Bridge from – il Cannone”

Circa 1880. Violin bridge “John Marshall ( 1844-1918 ), Aberdeen” 左右反転画像

Circa 1888. Violin bridge “Hammig shop, Berlin”

Circa 1900. Violin Bridge / Francesco Guadagnini (1863-1948 )

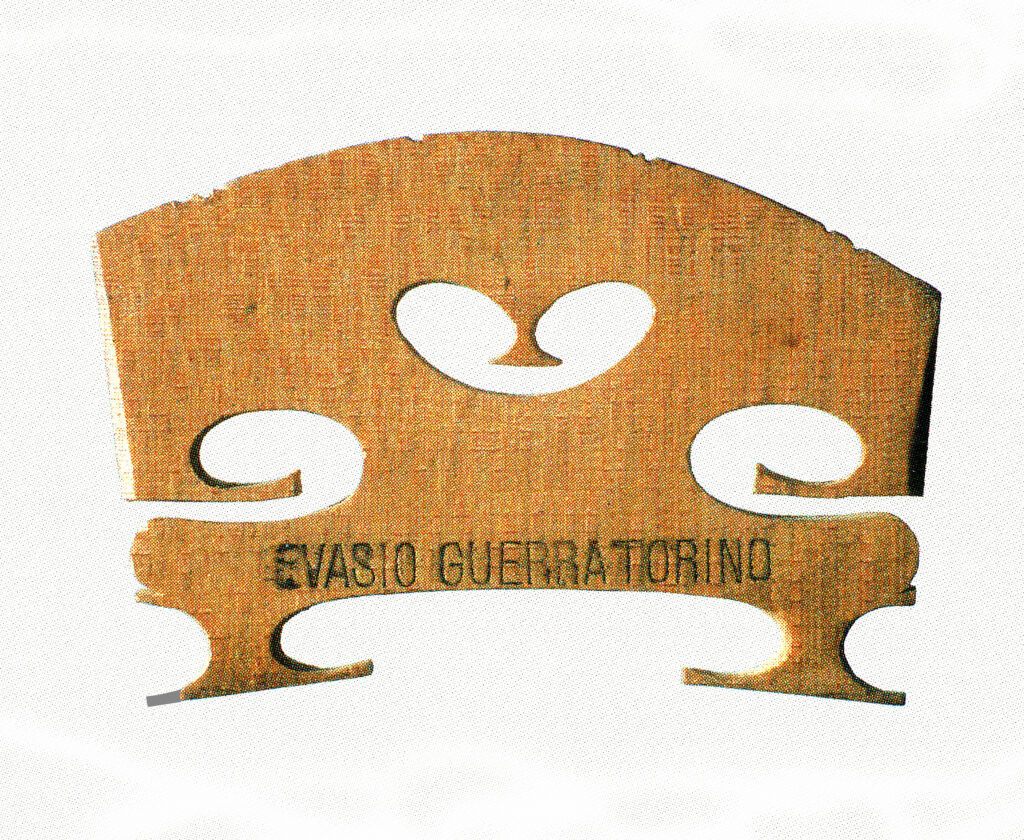

Circa 1924. Violin bridge / Evasio Emilio Guerra( 1875-1956 )

Circa 1930. Violín Bridge

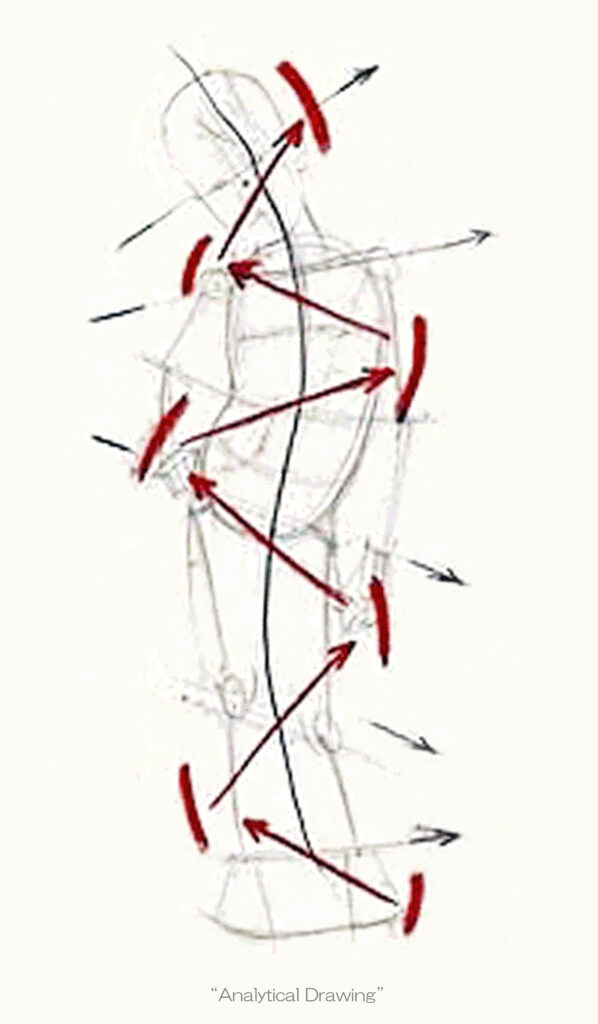

テンセグリティ構造(Tensegrity : Tension(張力)とIntegrity(統合)という言葉を合わせた造語で、圧縮力と張力のつり合いによって構造が安定するシステムのことです。人体もそうであるように、動的平衡の状態がたもちやすく、回転中心から 少しの力をはたらかせるだけで 対となる”もう一方”の初動がすばやくなります。

https://www.instagram.com/reel/DSCXGiYEfDV/?utm_source=ig_web_copy_link https://x.com/i/status/1998590816823210089

https://x.com/i/status/1998590816823210089

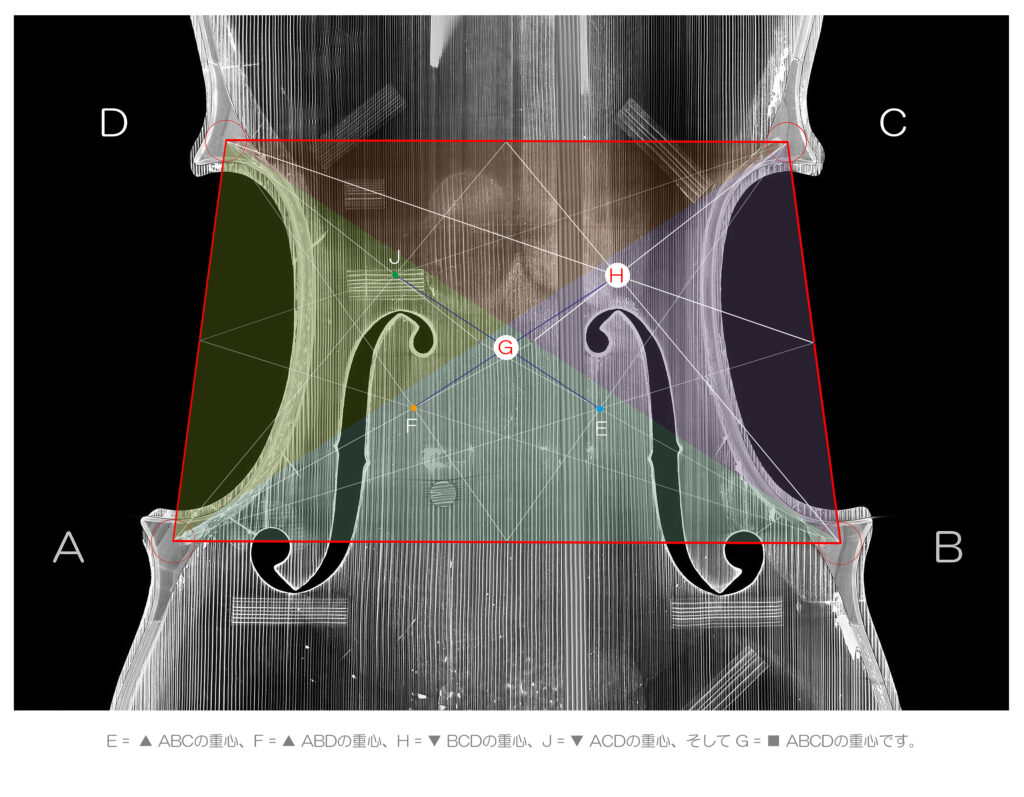

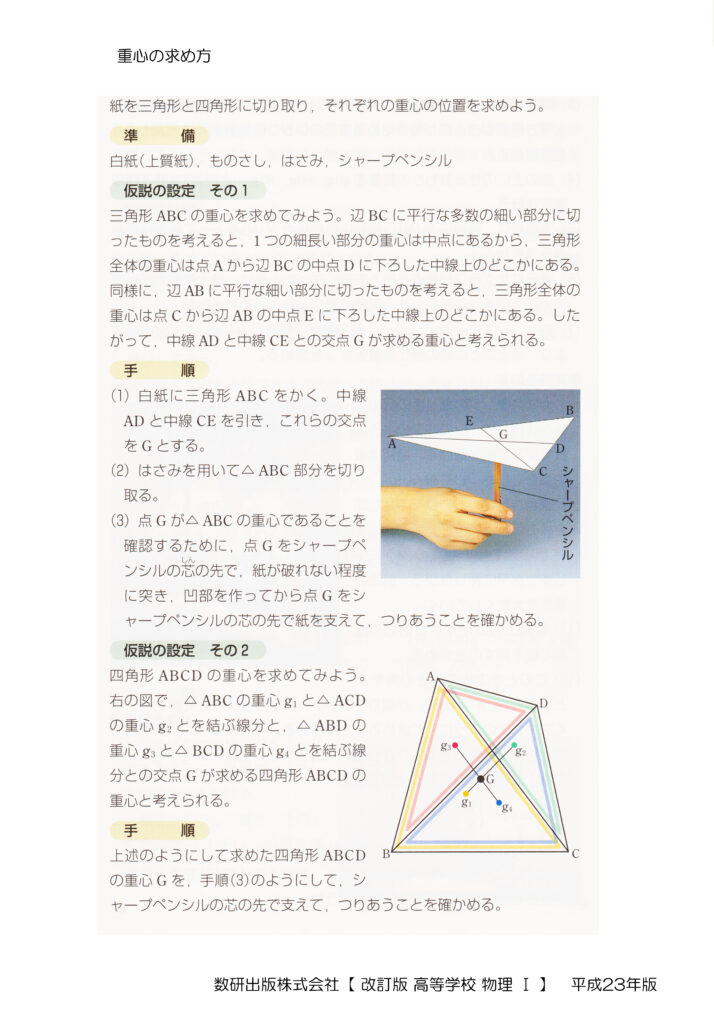

ヴァイオリン製作研究の着手時に、私は そこから整理して、最終的に 弦楽器は響胴のバランスが「剛体のつり合い」でいう”安定なつり合い”となれば良いことを理解しました。

なお、ここでいう高性能弦楽器( High performance stringed instruments )とは ピリオド( period )状態でなく、ヴァイオリンが誕生した1550年頃から1860年頃まで続けられた改良を反映したものを指します。

つまり、レゾナンスにキャリング力があり 演奏者のインスピレーションを助ける素早いレスポンス性能も兼ね備えた弦楽器のことです。

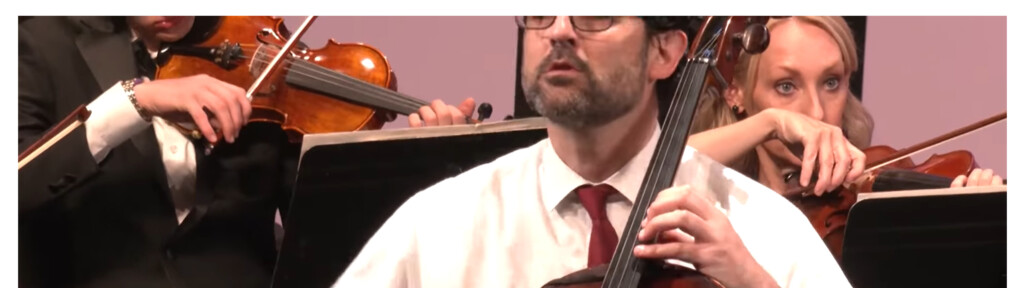

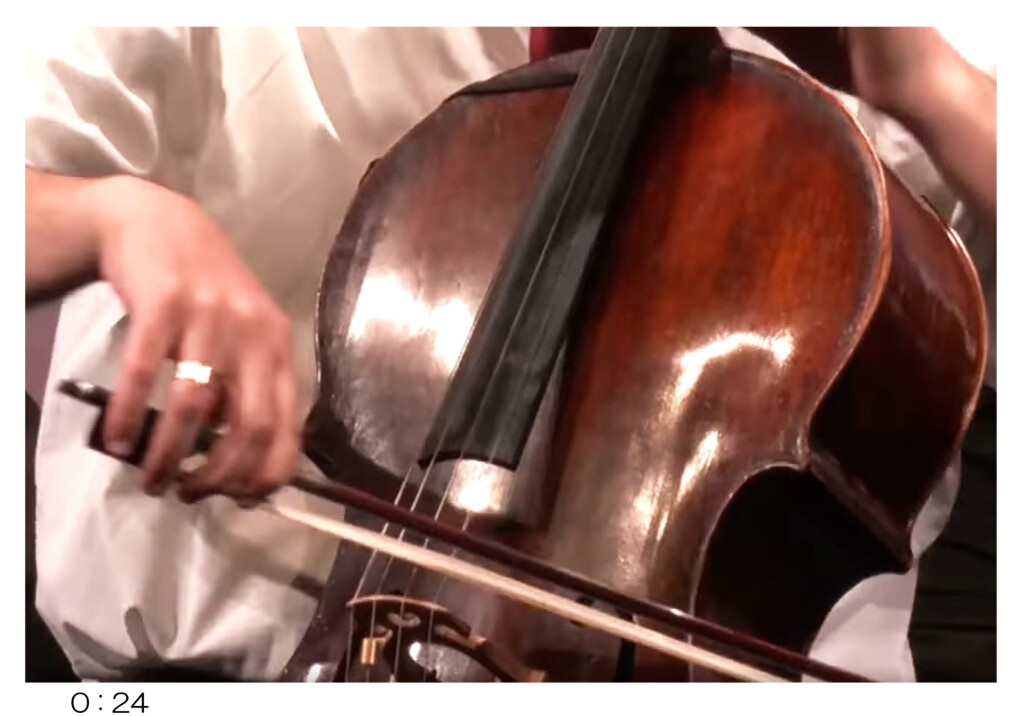

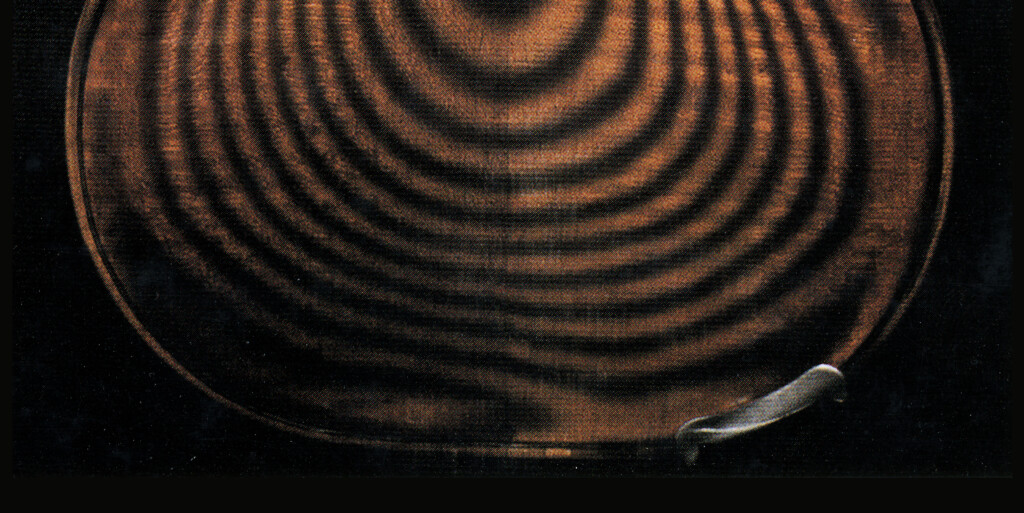

それでは まず 振動を目視できるチェロの表板で、共鳴部のひとつ( +位置 )が “緩む”とともに振動していることを確認してください。

参考とするのは 下のリンク動画で『 0:41』の位置から『 1:24 』までの部分です。( なお 残念ながら先日から画質が下げられました。Facebook動画下部右メニューの”設定”で画質を360P→720Pに変更すると見分けやすいと思います。)

www.facebook.com/CellistAmitPeled/videos/498893131566443

私は 表板のこのような振動現象が、共鳴音を生み出していると考えています。

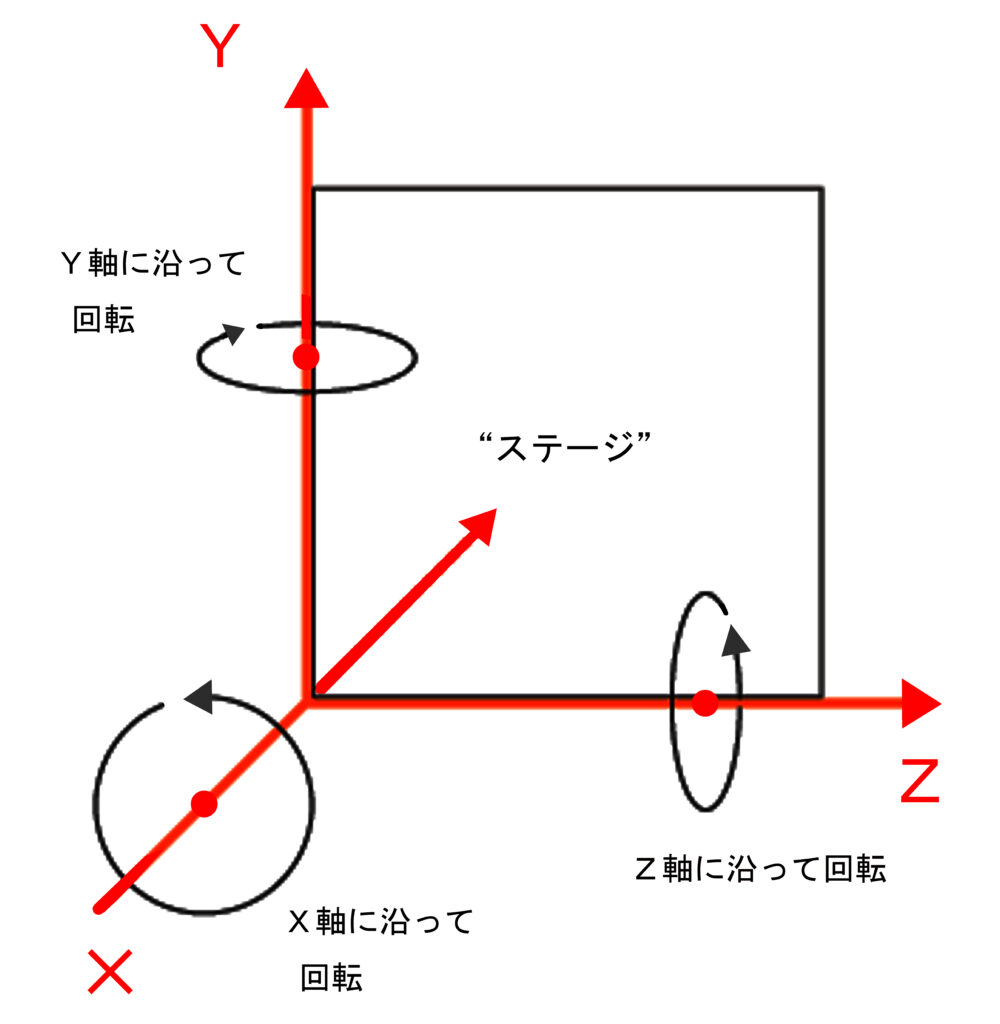

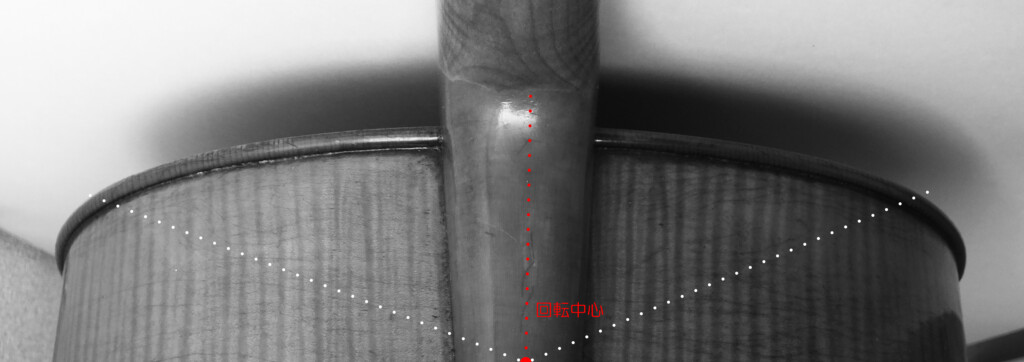

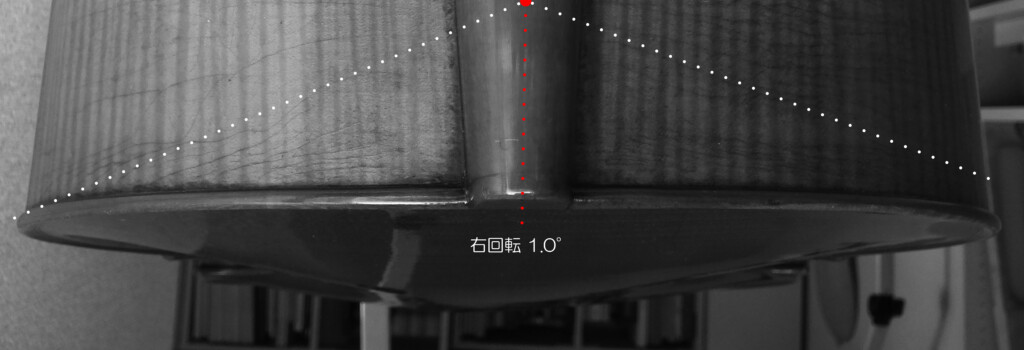

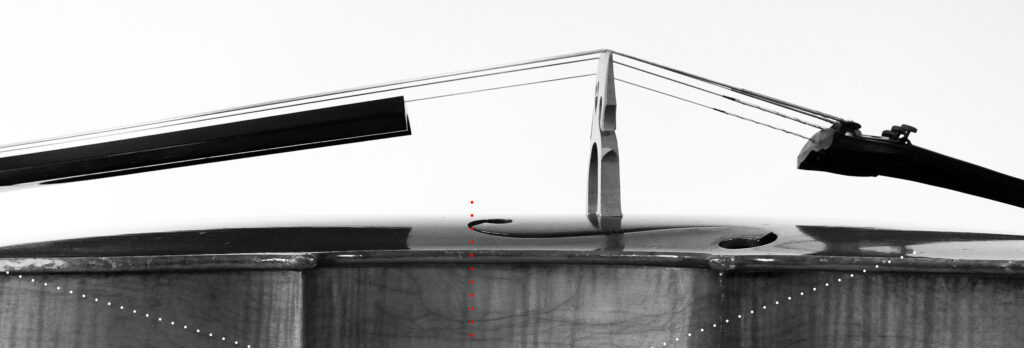

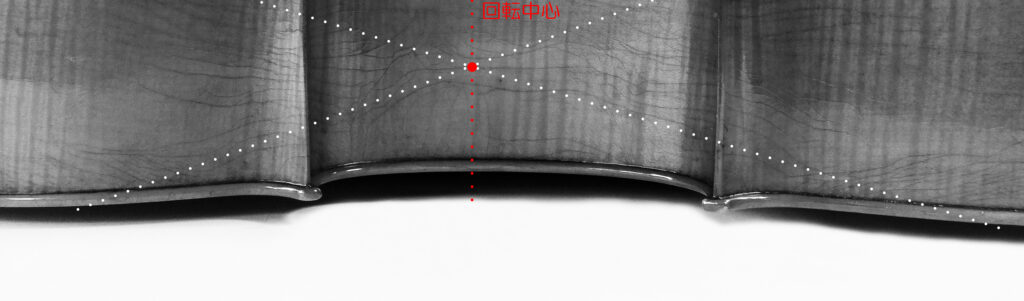

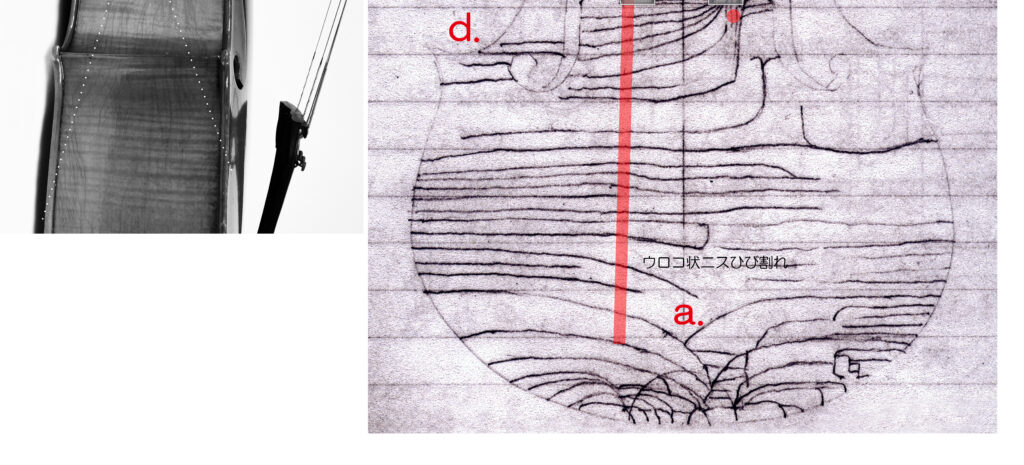

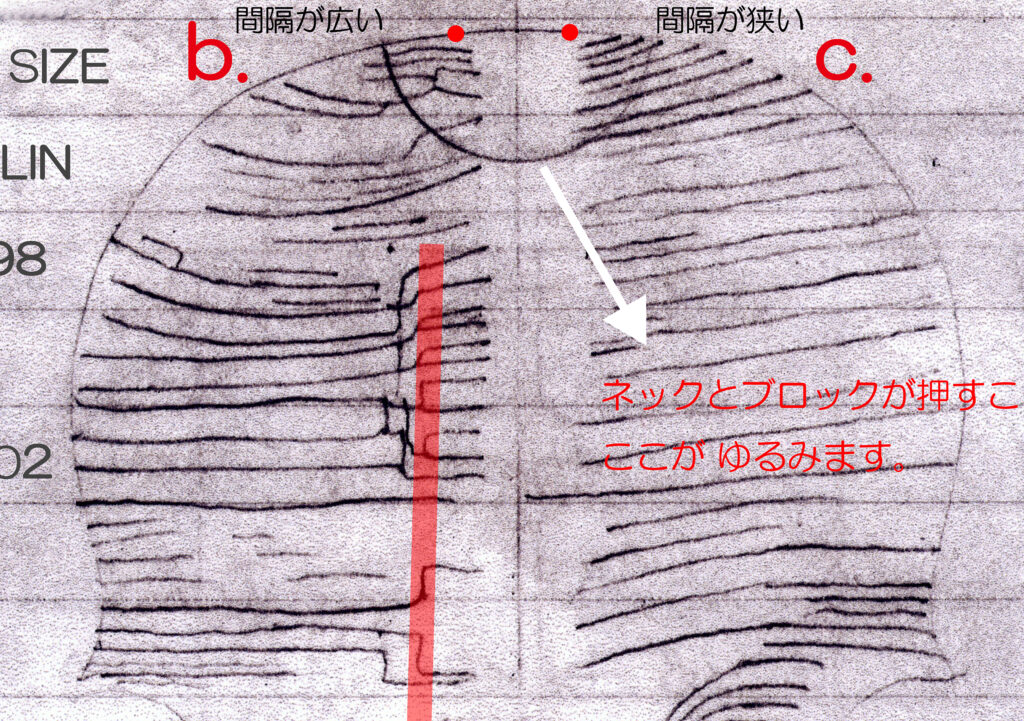

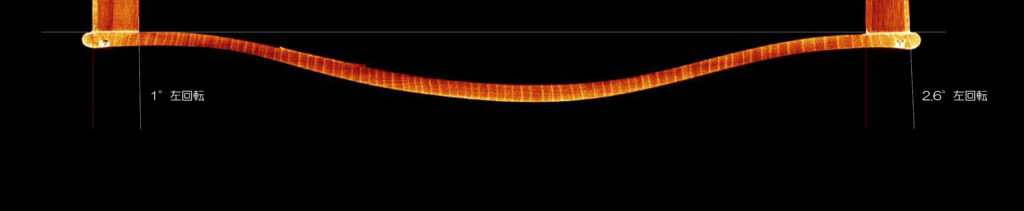

このGIF動画のヴァイオリンで ネック・ブロック部をしばらく観察してください。回転運動をしていることがわかります。

このGIF動画のヴァイオリンで ネック・ブロック部をしばらく観察してください。回転運動をしていることがわかります。

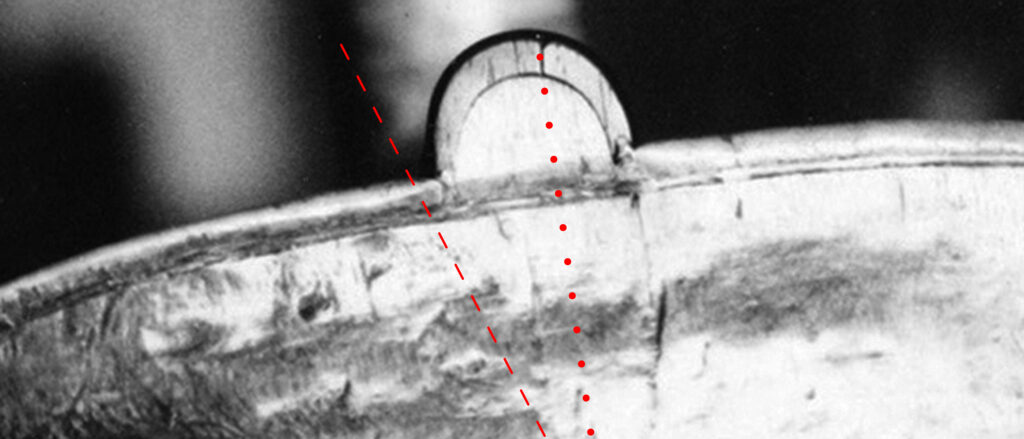

また、このような表板の”緩み”は、響胴部がネック部を介して対をなすヘッド部と連動して それぞれの部材が”ねじり”つまり回転運動をおこすことによって誘導されていると理解してます。

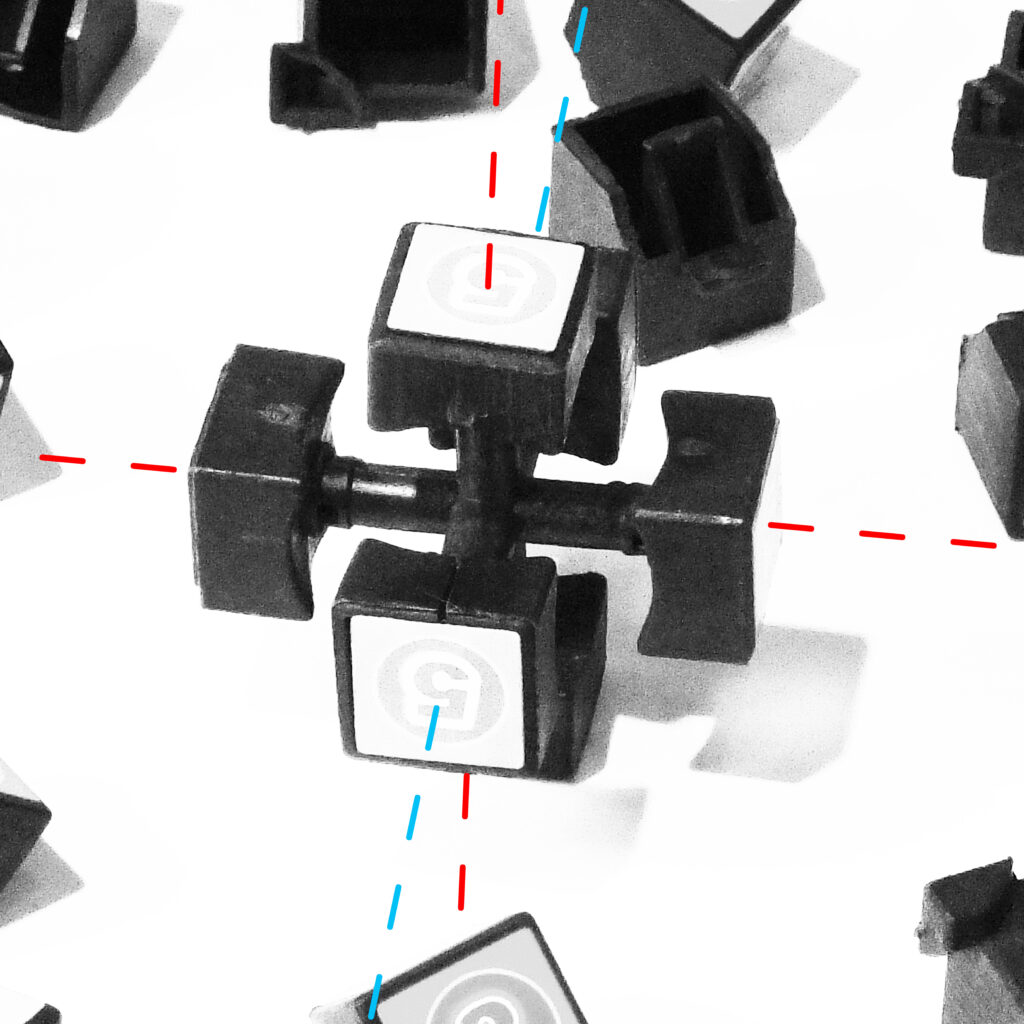

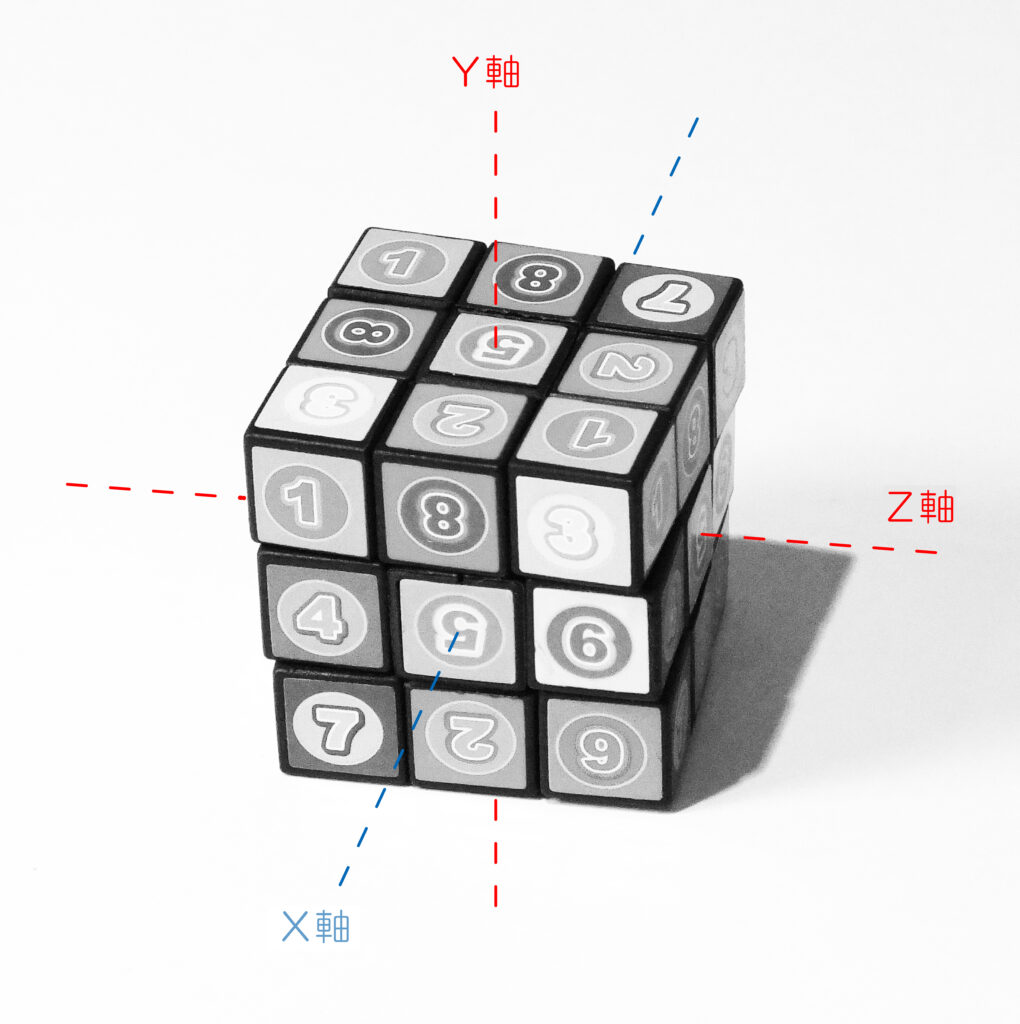

響胴は箱状のものですから、ルービックキューブで言えば X軸、Y軸、Z軸により対とされる”それぞれの面にある中央ブロック”のふるまいと同じように、響胴でも 対をなす6面の回転軸が空間にある中心位置を回転運動の”みなし中心”として”ねじり”を反復しているといったイメージです。

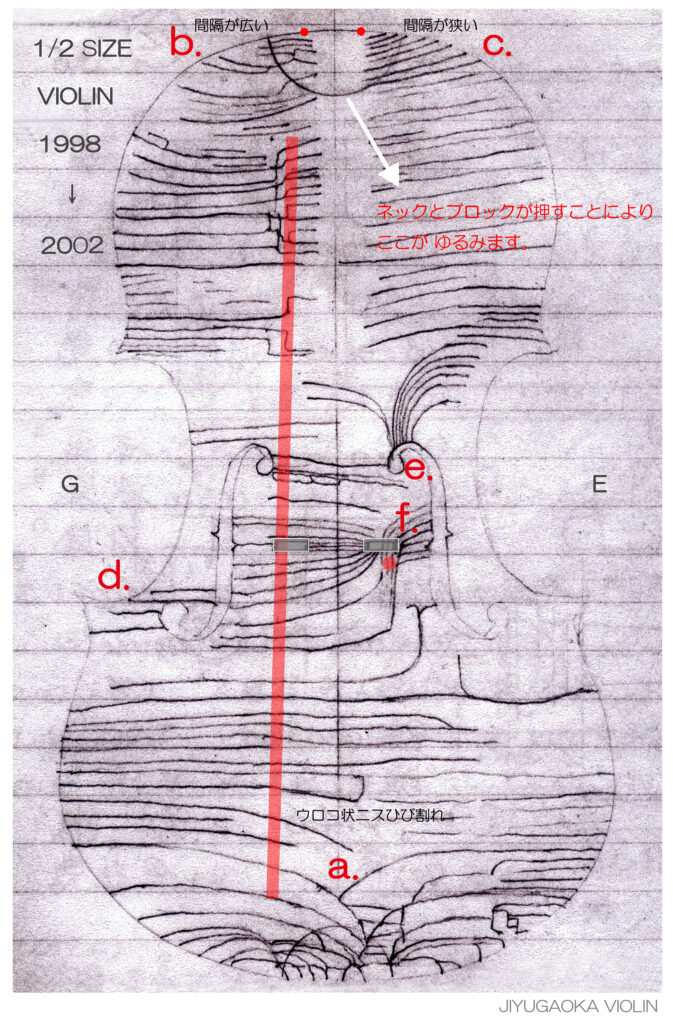

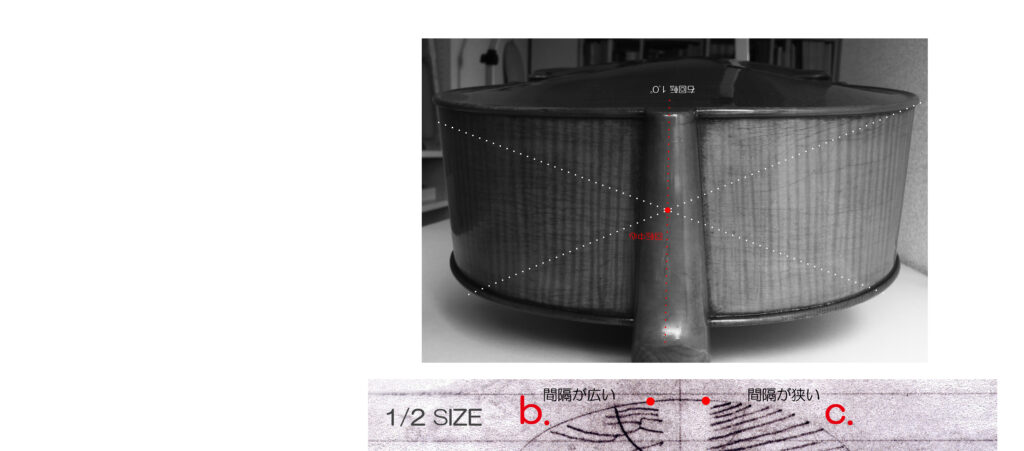

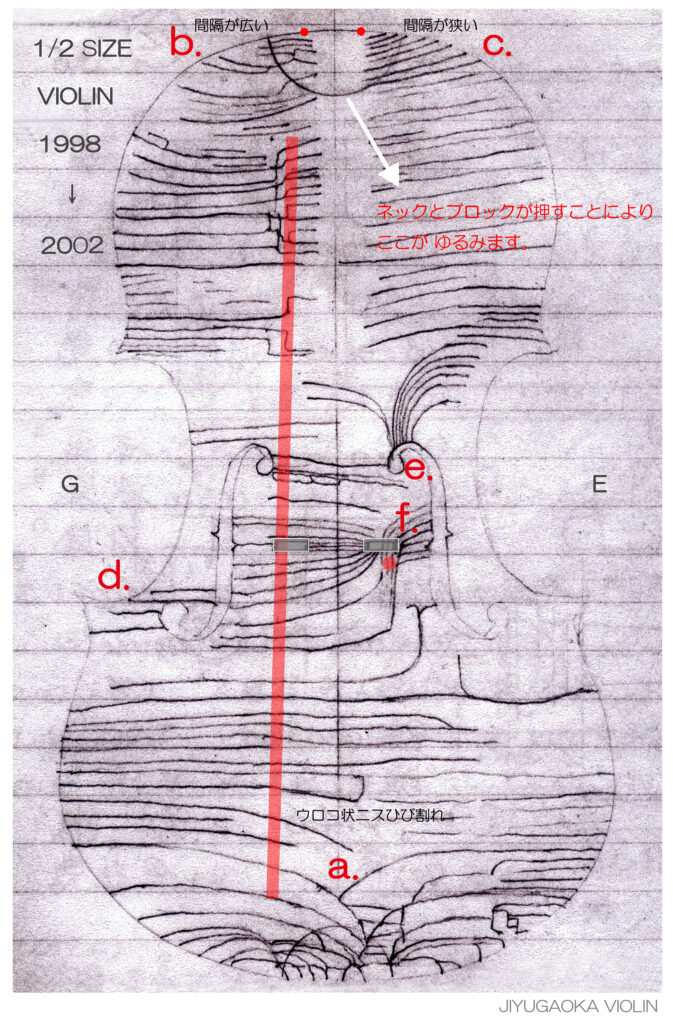

これは、チェロやヴァイオリンのニスに入ったひび割れで確認できます。因みに‥ 私がこのように考えるようになったのは 2003年9月29日の16:45頃からとなります。

それは、長女が使っていた 1/2サイズのヴァイオリンを 7歳の次女が使いたいと言い張ったので、その準備として 弦などの交換を検討するために 工房の入り口に立ってこのヴァイオリンをチェックしている時のことでした。

風もなく空が晴れわたったおだやかな夕方で 私が立っている工房の入り口には まだ日差しがさしこんでいました。

そのとき、ニスのひび割れが キラッ ! と蜘蛛の糸のように光ったのが目にとまりました。はじめは『 なるほど、分数ヴァイオリンでもフルサイズとおなじ入り方をするんだ。』と思いながら観察していたのですが、私が記憶していた他の事例と驚くほど合致していることが分かりました。

私はこのとき 戸惑いながらも楽器の角度を変えたりしながら観察して、頭に浮かんだ 響胴の振動モードに誤りがないかを検討してみました。

その最中のことです。 私が表板側と側板に気をとられてよくみていなかった 裏板がレイヤー映像のように頭のなかに浮かんだのです。『 表板がこう振動して側板はブロックによって こう動き‥ということは裏板のここら辺りにこういう形状のニスひびが‥』と 独り言をいいながら 裏板を見るために ヴァイオリンをひっくり返しました。

いまでも その瞬間をときどき思い出します。

とにかく感動しました。 私が予測したとおりの形状の小さなニスひび割れが 裏板の推定した位置に 入っていたのです。

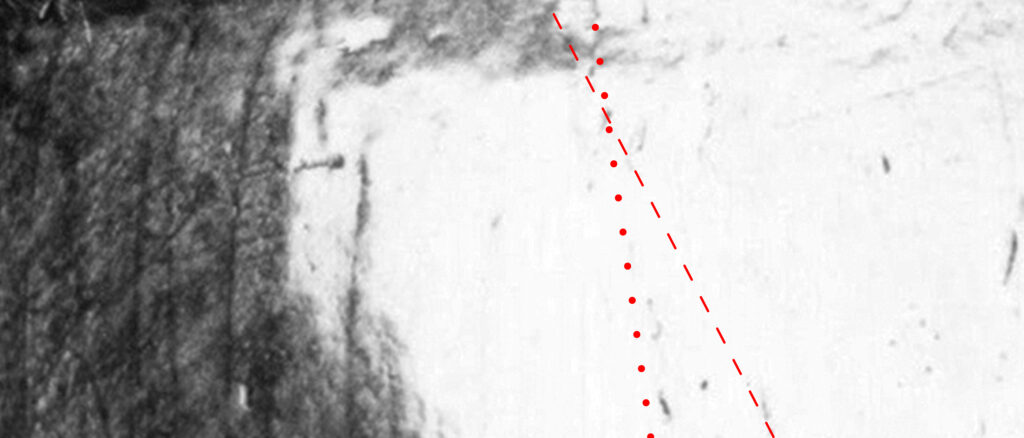

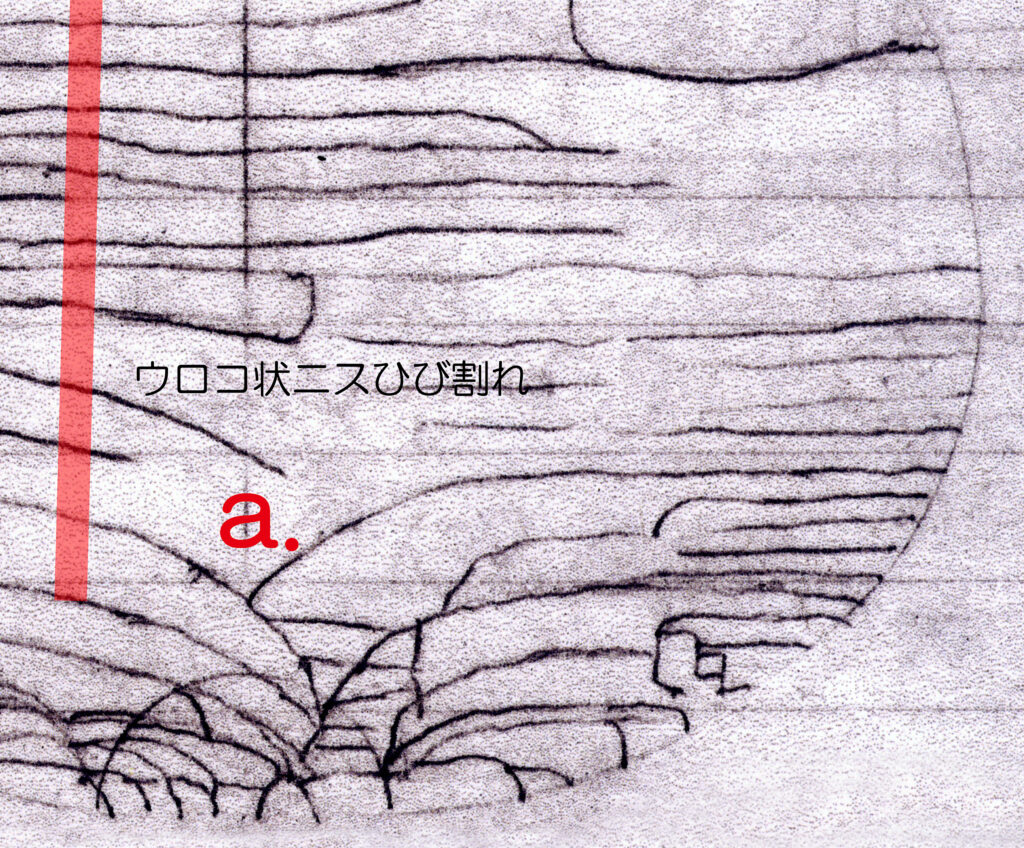

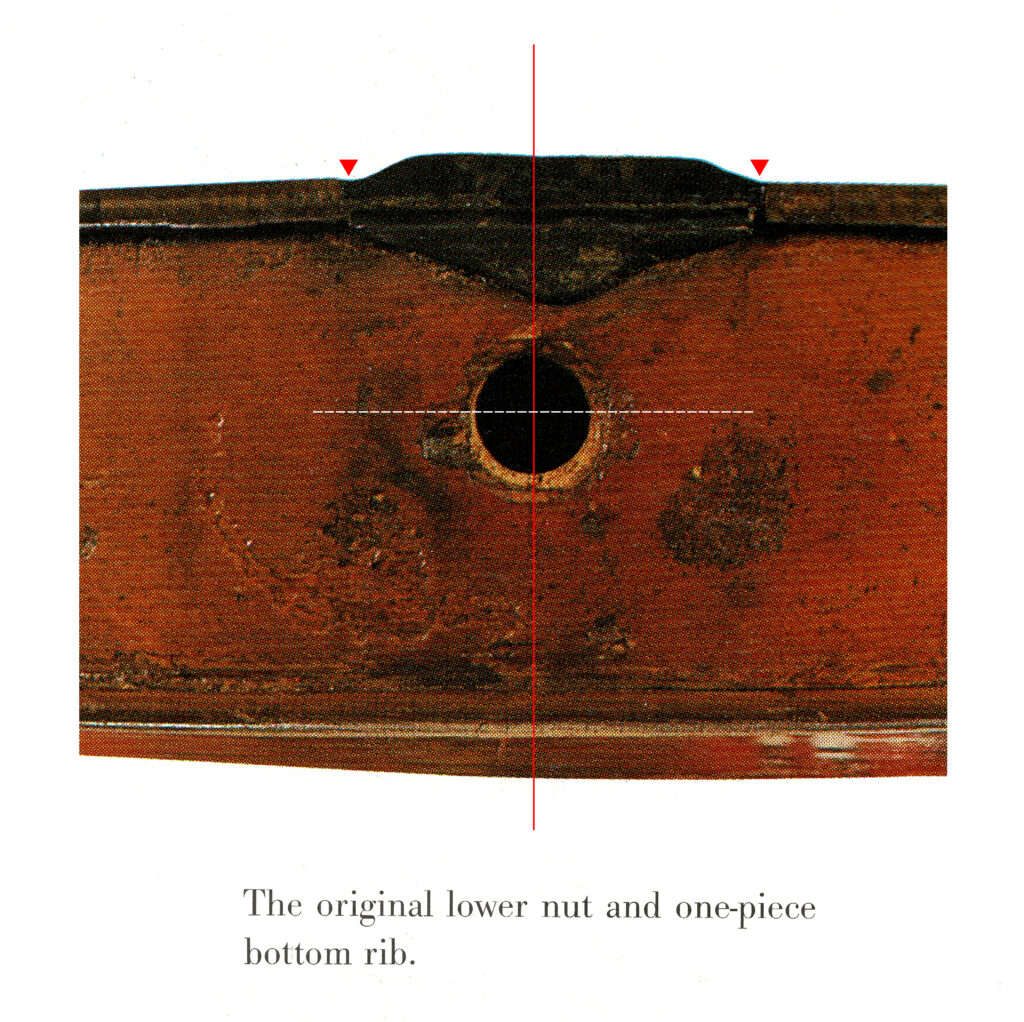

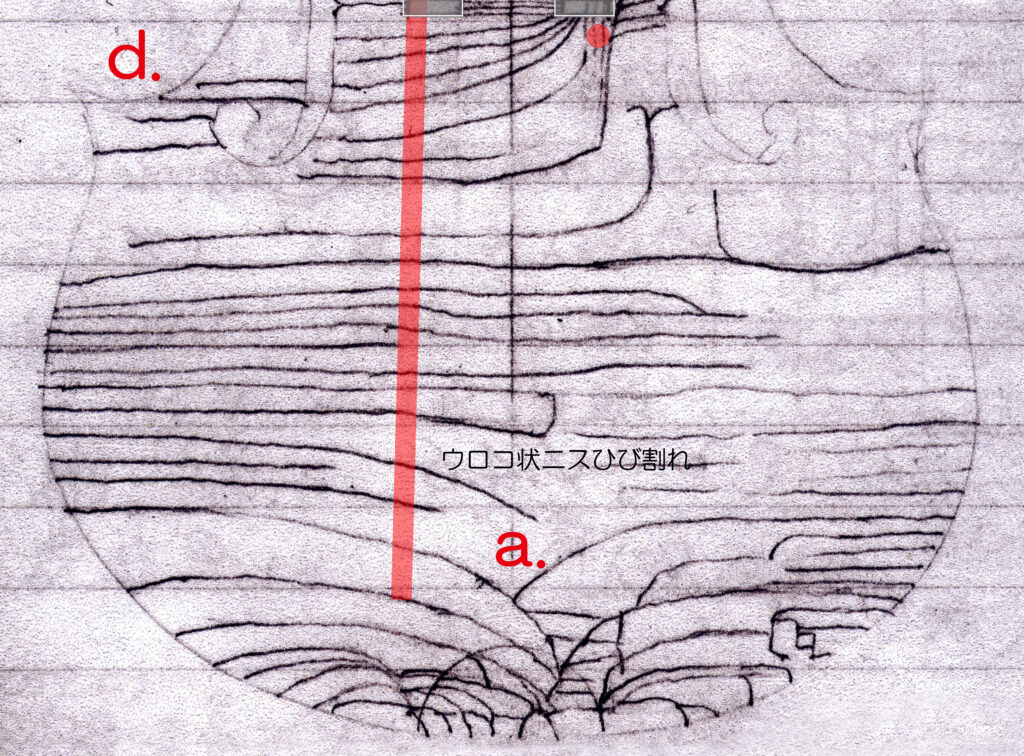

下の図は その1/2ヴァイオリンのニスひび( 表板側 )を 2005年になって 私のノートに記録したものです。

この時、私がはじめに気がついたのは下幅広部に真横に入っているニスひびが テールピースの下で繋がっておらず 魚のウロコ状のニスひびとなっている事でした。

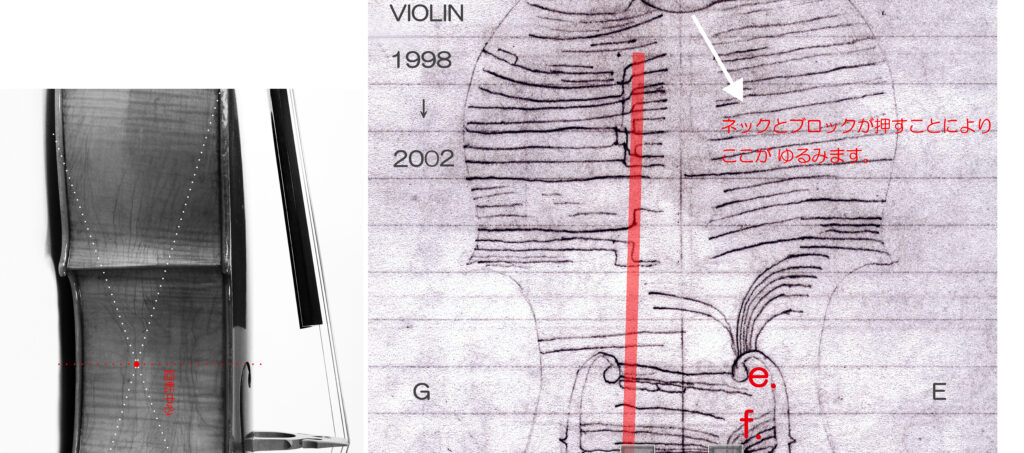

それで私は このニスひび a. は、エンドブロックの端付近( 高音側 )の点から ゆれがはじまる”ねじり”によるものと判断したのです。その証拠に反対側のネックブロック部をみると左回転のねじりによるニスひびがはいっています。

これらのニスに刻まれたひび割れは、弦楽器の”ねじり”に関する 決定的な状況証拠といえるのではないでしょうか。

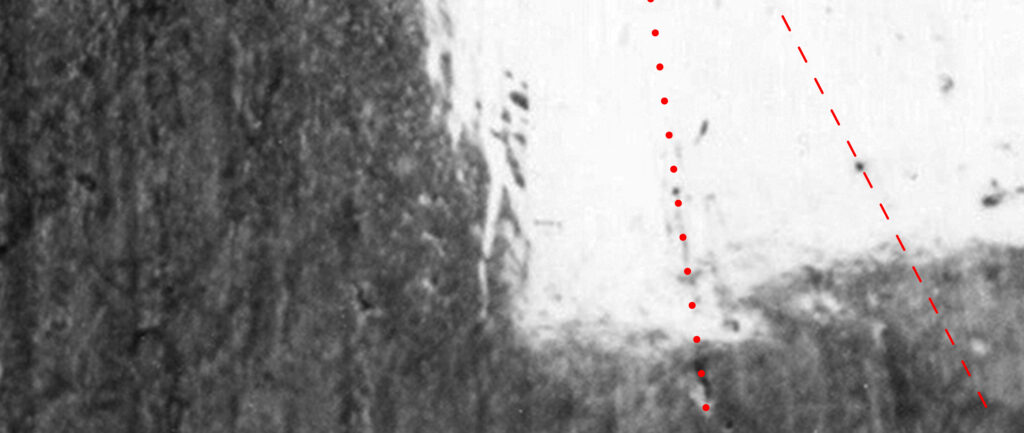

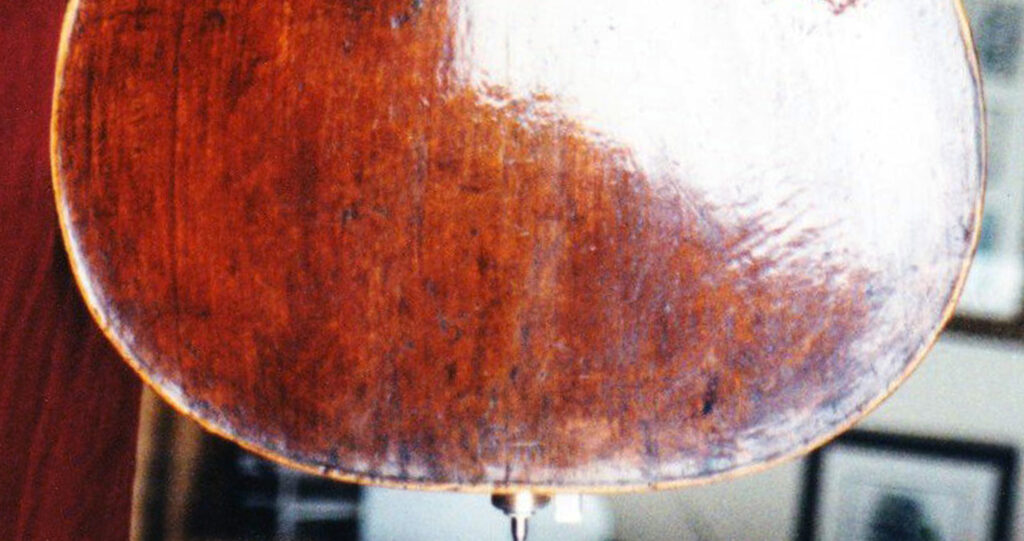

“Varnish crack” Cello, 1970年製 / 2006年撮影

それから、他にチェロの実例をあげたいと思います。

私はこの”X状”のニスひび割れは響胴が左右にねじりを繰り返しながら揺れたことで生じ、その 回転中心点には X軸が位置していると思っています。

また、ネック接続部の側面だけでなく、C字部コーナー側面にも同じような”X状”のニスひび割れパターンが確認できたりします。これは、Z軸と想定できます。

“Varnish crack” Cello, 1970年製 / 2006年撮影

“Varnish crack” Cello, 1970年製 / 2006年撮影

このように”X状”のニスひび割れから、響胴が”ねじり”を反復しながら揺れたことと、対をなす面の中央付近に”ねじりモーメントの軸”があると考え、6面が相互に関係するイメージとして整理すると 響胴における”緩み”のメカニズムは理解できると思います。

April 16, 2024 11:48

April 16, 2024 11:48

● 太鼓などにみられる共鳴音を豊かにする工夫

“小鼓”は、2枚の馬革と、桜の木をくぬいた胴を、調緒(しらべお)と呼ばれる麻紐で緩く組んだ楽器です。

左手で持って右肩の上に構え、右手で打ちます。

“大鼓”に比べて音は柔らかく、調緒を緩めたり締めたりすることで数種類の音色を打ち分けるほか、調子紙(ちょうしがみ)と呼ばれる和紙の小片を裏革に付けて振動をととのえ、革に息をかけて湿気を保つなどして、音色を調節します。”大鼓”とともに、ひとつの曲が進行するのを司る要の役割を演じます。

ところで、”ねじり”などによって響胴を変形させ、共鳴音を豊かにするという仕組みに着目すると、世界各地でその知見があったことを理解することができ、興味深く感じられます。

たとえば、インドが起源とされ、中国を経て雅楽の楽器として日本に伝わり、室町時代( 1336-1573年)に大成した「能楽」に用いられる”小鼓(こつづみ)”があります。

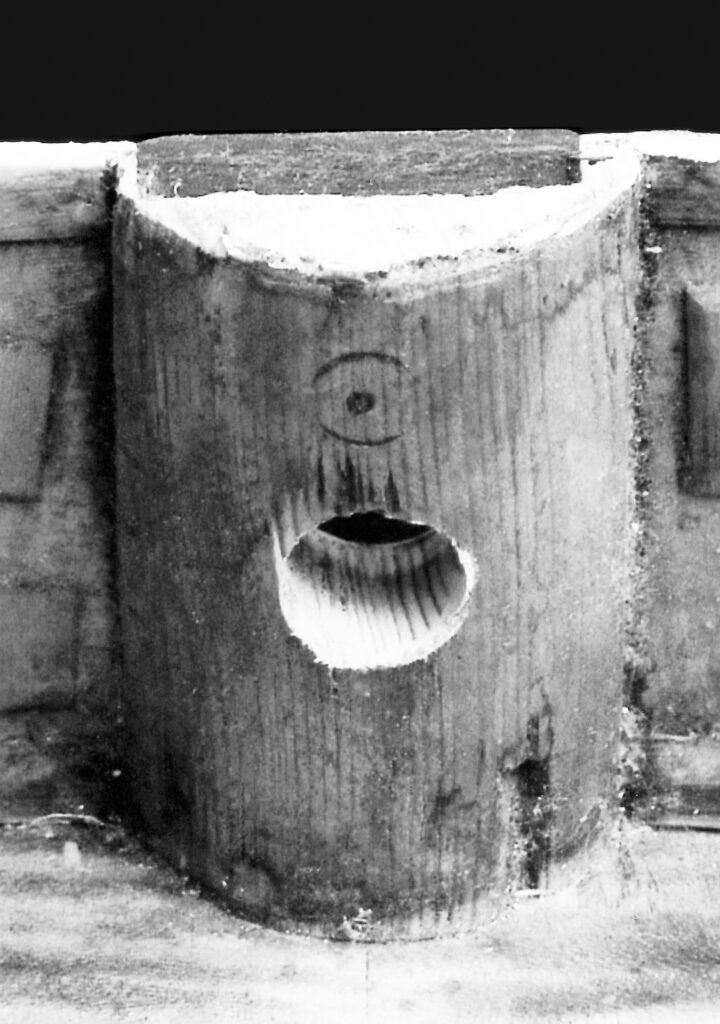

外見上の静かな佇まいと 打って変わって内側は振動を誘導するための彫り込みなどが見られ、ゆたかな響きを追い求めた製作者の息遣いが伝わります。

材木となる”桜”は”旋回木理”といいますが、幹が捻じれていることで知られています。まあ、樹木の幹が捻れているのは”ソメイヨシノ”に限らず、程度の差はあるとはいえ多くの植物種に見られる現象ではあります。しかし響胴材として考えれば、その”ねじり”特性が音色にはたす役割は大きいと思われます。

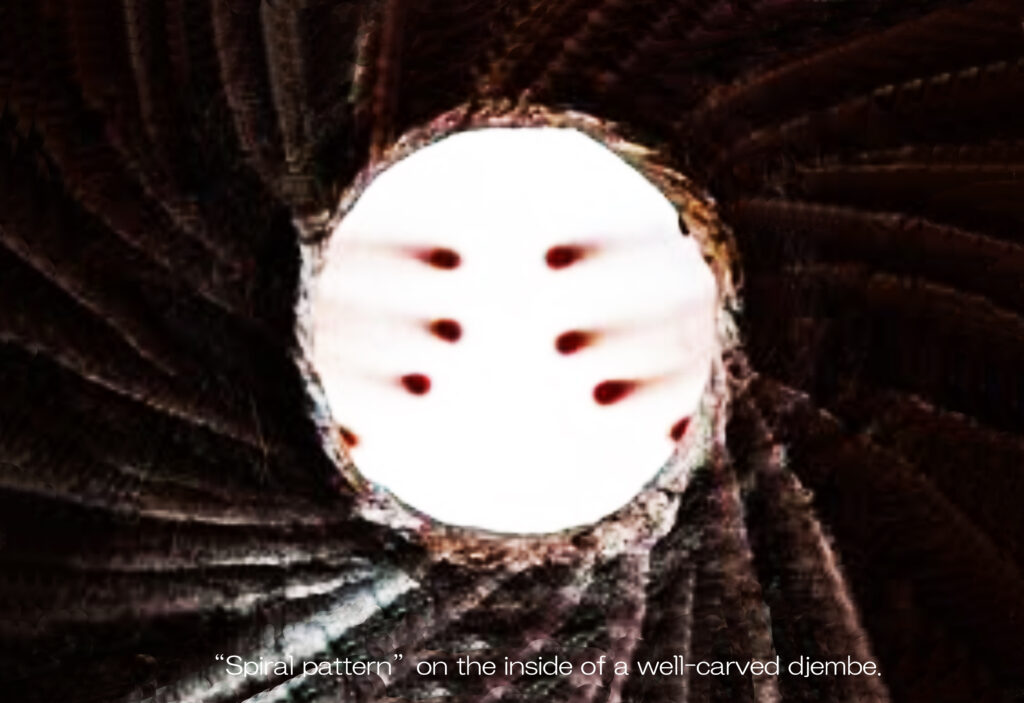

そして このような彫り込み加工は、ギニア、セネガル、マリ、コートジボワールなどの西アフリカ諸国で かなり昔から受け継がれている、”ジャンベ”と呼ばれる太鼓の、内部に精巧に彫られた螺旋模様とも共通しています。

“ジャンベ”は鼓面の直径が30~35 cm程度、響胴の高さが55~65cm位で下端が開口部となっていて、内部を下からのぞくと 内壁に螺旋状に彫り込みを見ることができます。

響胴には”Djalla”と呼ばれるセンダン科アフリカマホガニー属の木、”Dugura”と呼ばれるマメ科コルディラ属の木、”Gueni”と呼ばれるマメ科のアフリカローズウッド、”Gele”と呼ばれるマメ科ネムノキ亜科の木、”Iroko”と呼ばれるクワ科ミリキア属の高木ミリキア・エクスケルサなどの木が用いられています。これらは、いずれも木理のクセが強い樹種だそうです。

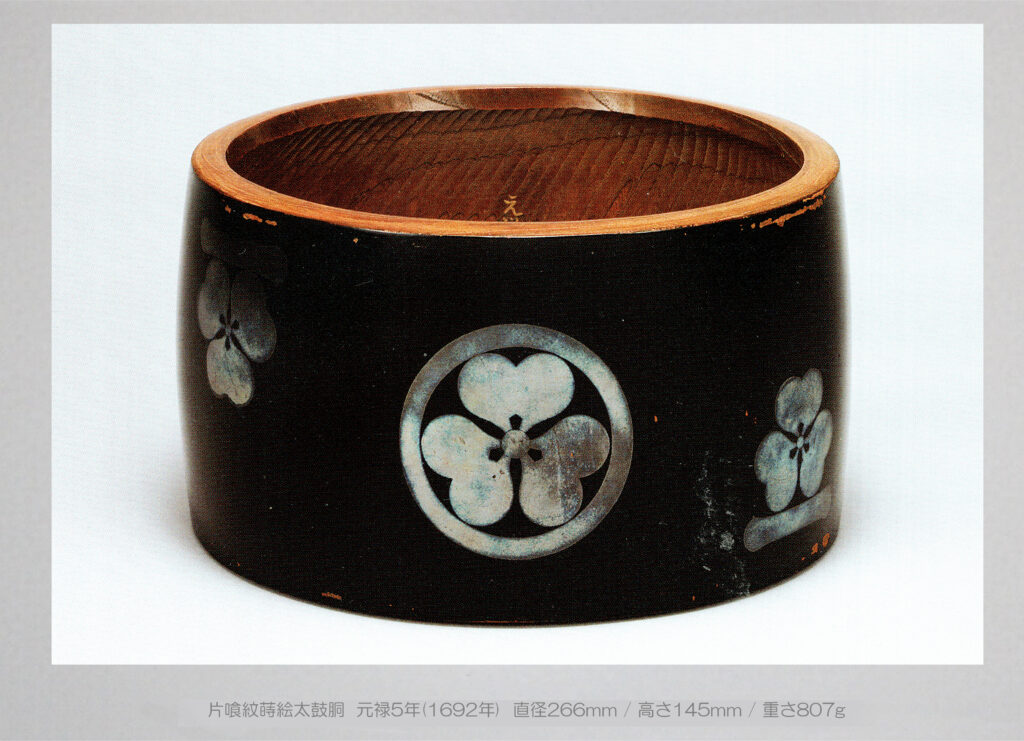

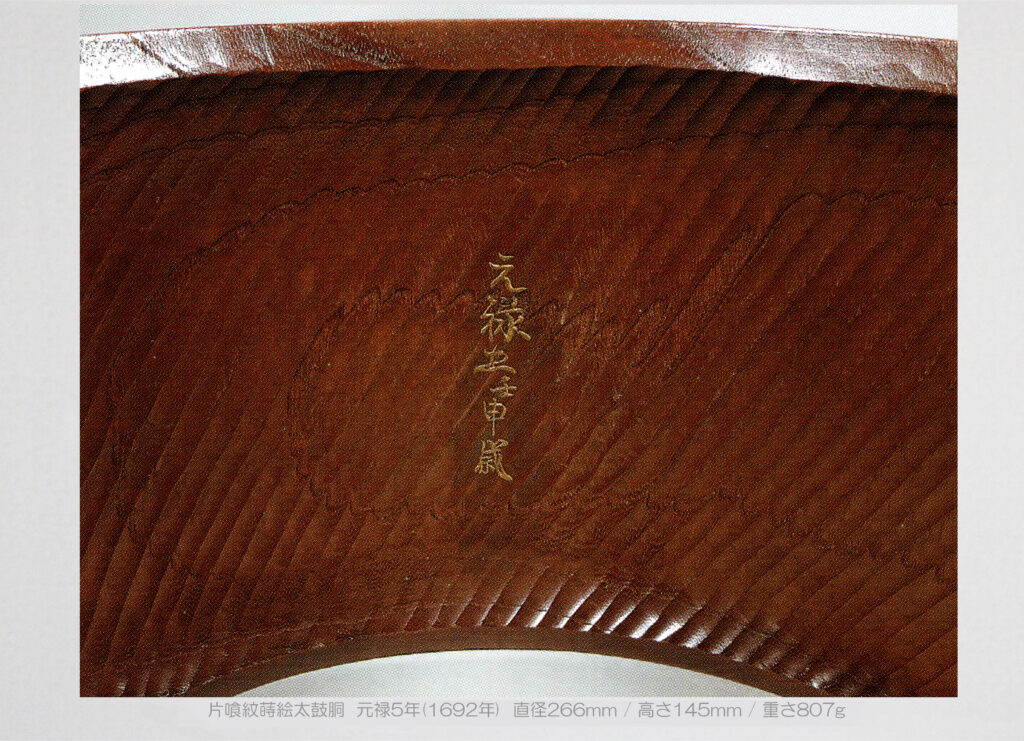

片喰紋蒔絵太鼓胴( かたばみもんまきえたいこどう ) 元禄5年(1692年) / 直径266mm / 高さ145mm / 重さ807g

片喰紋蒔絵太鼓胴( かたばみもんまきえたいこどう ) 元禄5年(1692年) / 直径266mm / 高さ145mm / 重さ807g

響胴内側のこのような特徴は 日本で使用される太鼓にも見ることができます。

響胴内側のこのような特徴は 日本で使用される太鼓にも見ることができます。

たとえば、能楽で用いる打楽器である”太鼓”は、胴、革、調べ緒からなり、木製の台に掛けて2本の撥(ばち)で演奏します。胴は直径26cm程、高さ15cm程で 欅(けやき)や 栴檀(せんだん)で作られ、革は牛革を用い、胴と革は 調べ緒で連結され、きつく締め上げられています。この”太鼓”の内壁にも 個々に程度の差はありますが、螺旋状の彫り込みを見ることができます。

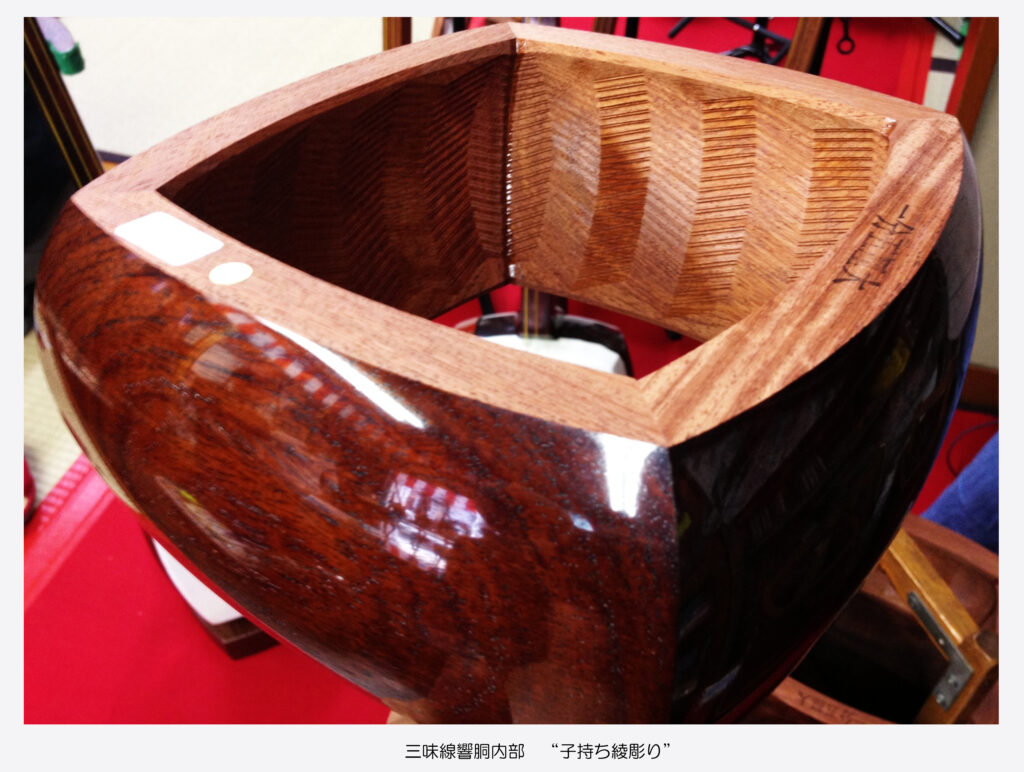

また、日本の”琴”や”三味線”の内側に施される彫り込みも同じ目的で彫られています。”琴”は桐材を加工して製作し、全長は約182cmで幅が約25cm、重さは約5.5kgぐらいです。それから、”三味線”の響胴は 紅木(こうき)、紫檀(シタン)、花梨(かりん)などで製作されています。

● “ねじり”変形による「ゆるみ」と「変換点」

このように楽器を観察すると、響胴内部に”ねじり”を誘導したり振動を複雑化させる工夫を見ることができますが、”機能”として 厚さの差を設定し”ねじり”や”共鳴”として反映させている鍵盤楽器の”響板”は より明快だと思います。

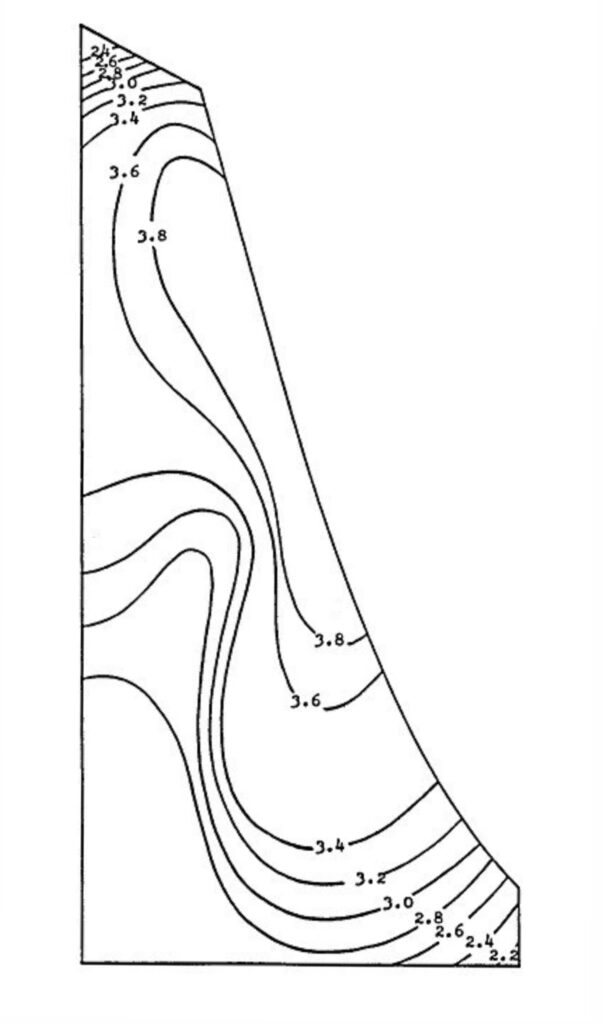

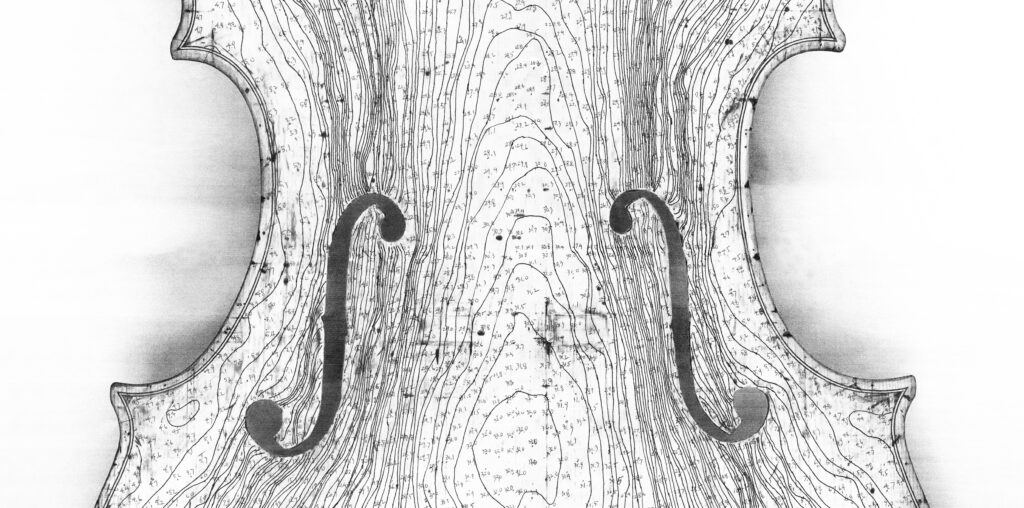

“Harpsichord” Soundboard thickness contours” for the 1640b Ar double-manual Harpsichord ( 独:Cembalo / 仏:Clavecin ).

その例として、ベルギー、アントウェルペンで1579年設立のハープシコード工房で有名なルッカース工房の、3代目アンドレアス ( Andreas Ruckers 1579-1645 )が1640年頃に製作したハープシコード響板の厚さ配置図をみてください。この響板は “ねじり”が誘導されているのが分かりやすいと思います。

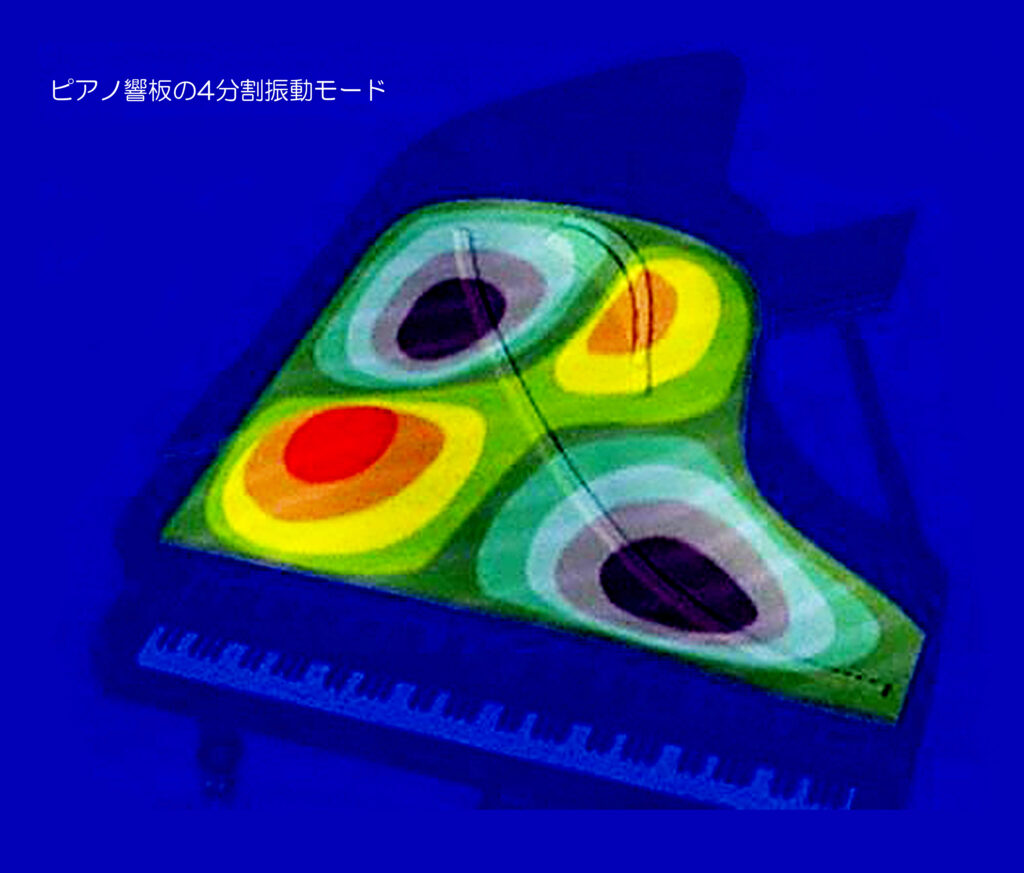

ハープシコードなどの響板も複雑な”ねじり”変形でゆるみが生じ、それにより共鳴音がします。それは多種類の振動モードに区別できますが、一例としてその4分割振動モードをあげさせていただきます。

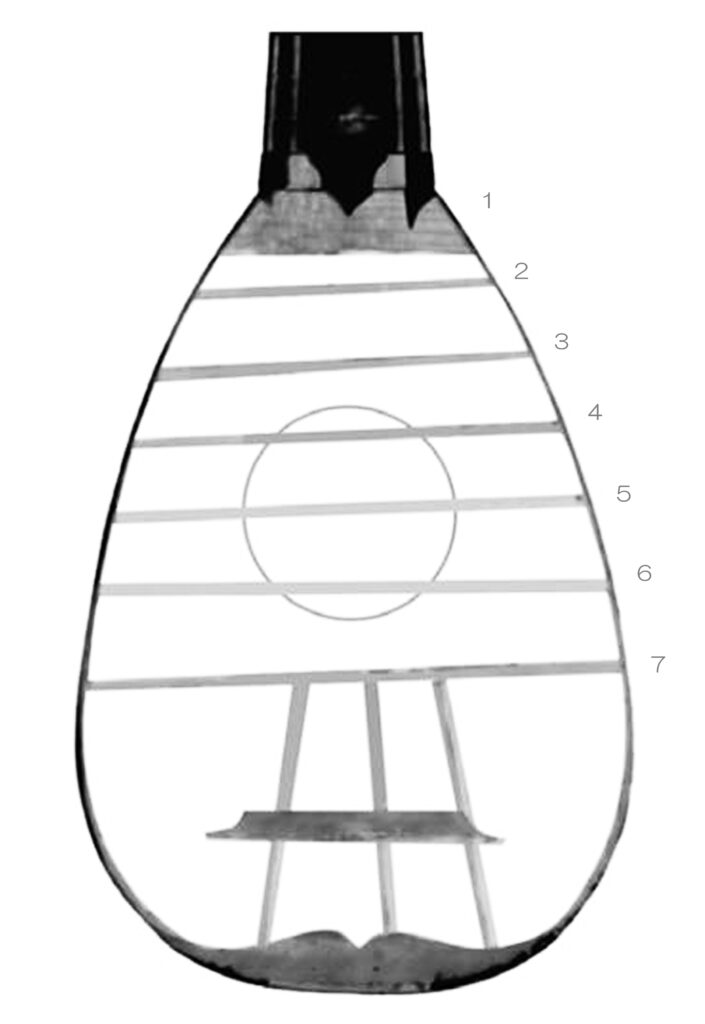

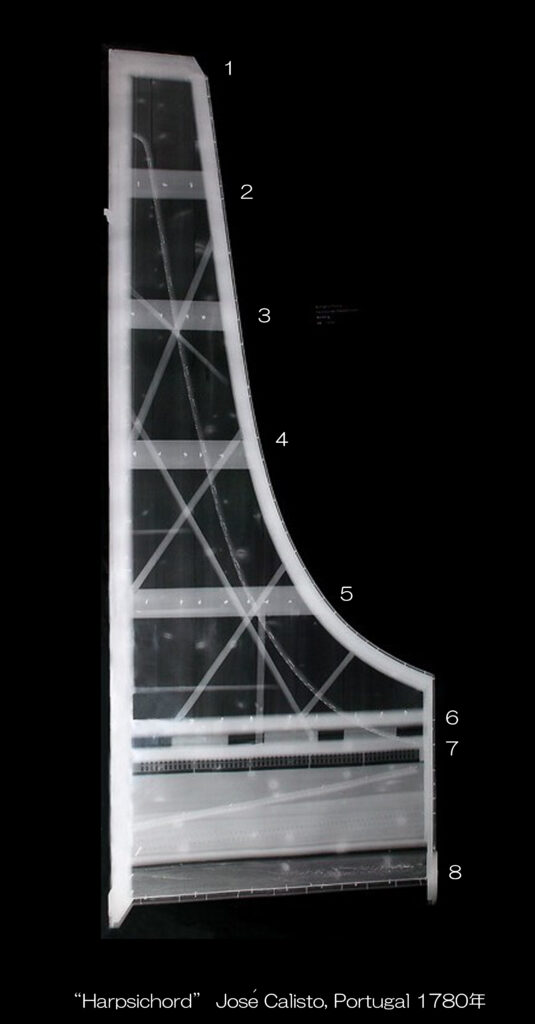

このような機能を発揮するために、鍵盤楽器においても 響胴自体のしなやかさが大切な要素となります。 Lute / CHRISTOPH KOCH 1654年

Lute / CHRISTOPH KOCH 1654年

それに対する気配りとして、リュートやマンドリンのような平面響板弦楽器では、表板内側にいれられたバスバー端がサイド側と接触しないように製作されます。

そして、響胴自体に”ねじり”が生じやすくするために スペースを設け、サイド側と接合させないやり方はハープシコードにも見ることができます。

“Mandolin” / Castello Sforzesco ( Milan ) ,inv. No. 212 from 1759.

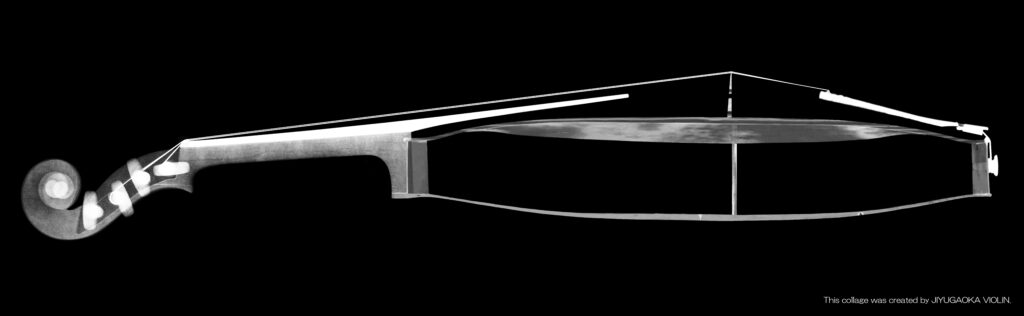

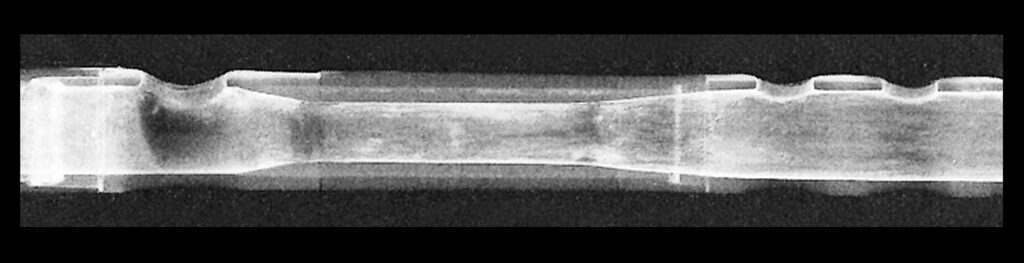

また、この X-ray画像で 弦方向に直交する関係とされたバスバーなどがそれぞれ適度に傾斜していて”非平行”に取り付けられていることも重要です。

これは ヴァイオリン属も含めた多くの弦楽器が”非対称”で製作された理由を象徴してもいます。これによる響きの豊かさが 「弦楽器的」特徴でもあるからです。

この映像では 箱体部のバランス設定が見えます。なお、横木端には下写真の製作中の横木とおなじようにスペースを設け、側板と接続することで剛性があがりすぎて”ねじり”が阻害されることのないように工夫されています。

上のマンドリン内部のバスバーは小部品ですから多少傾斜していても“非平行”であっても 、一見しただけでは 大きな意味を持っているようには見えません。

それに比べて、ハープシコードの横木には その曖昧さがありませんので、意識的に横木端にスペースが設けられたり”非平行”とされたことが理解できます。

こうすると、響胴はより激しく”ねじり”を生じさせながら振動するからです。そして、それにより 共鳴音が 増加します。

楽器製作者がよく識別できたと 私は感心していますが、自然現象である振動現象もランダム( 不規則 )であることがその特質につながっています。

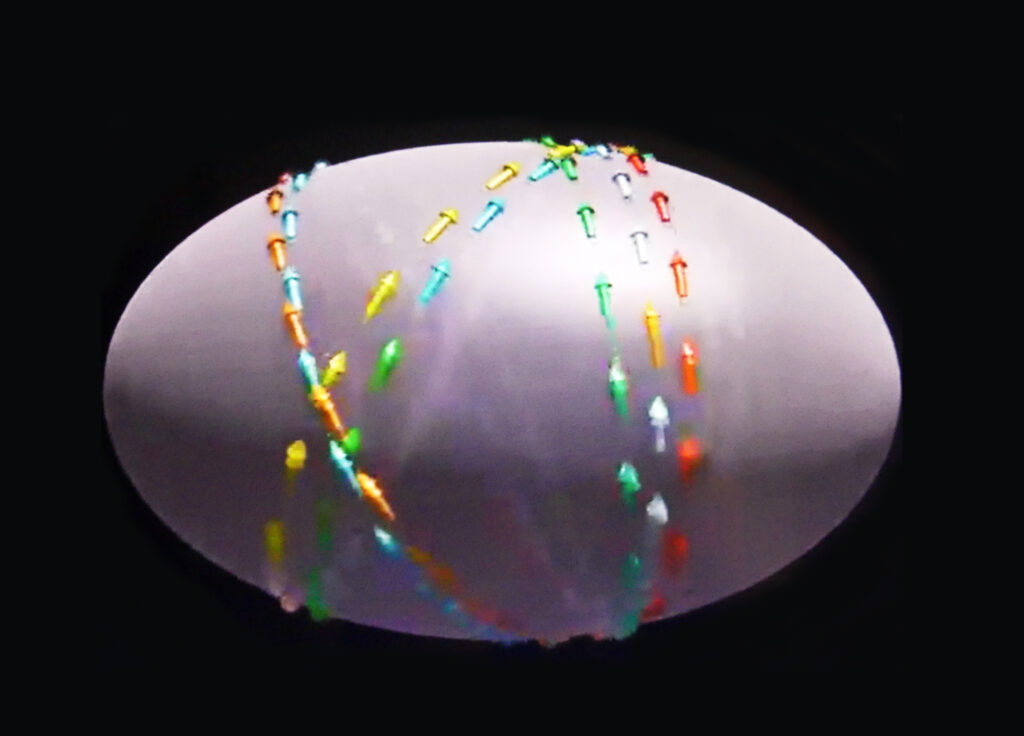

楽器の響胴のような箱状の物体では、振動するときの進行波は このモデルのように進み それが合成されて”腹”となり、それ以外が”節”として支えることで共鳴音が生じています。

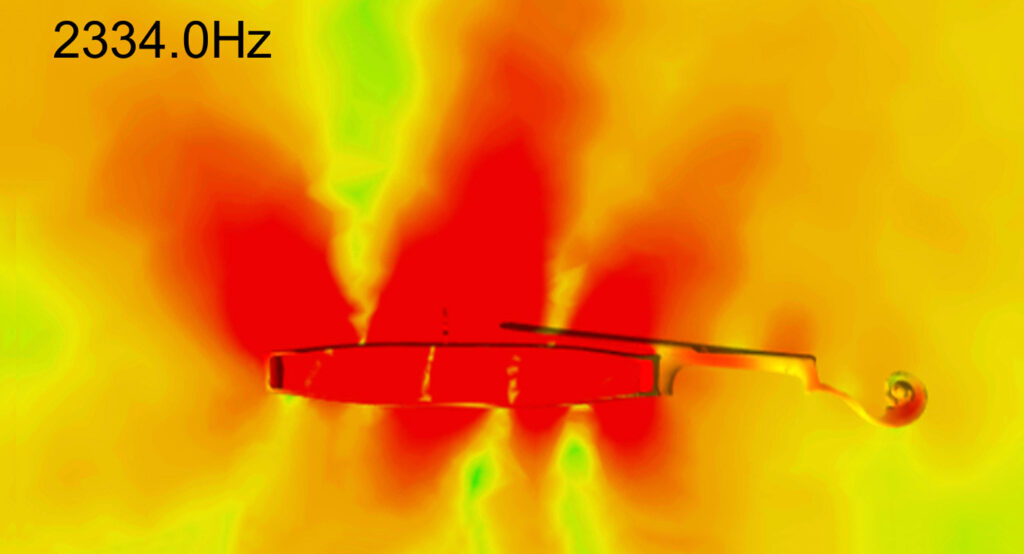

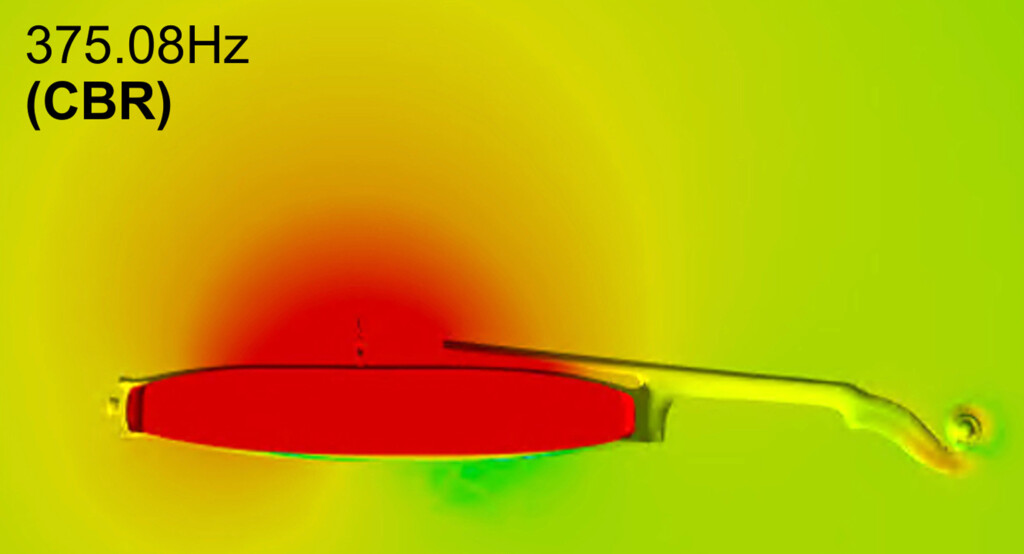

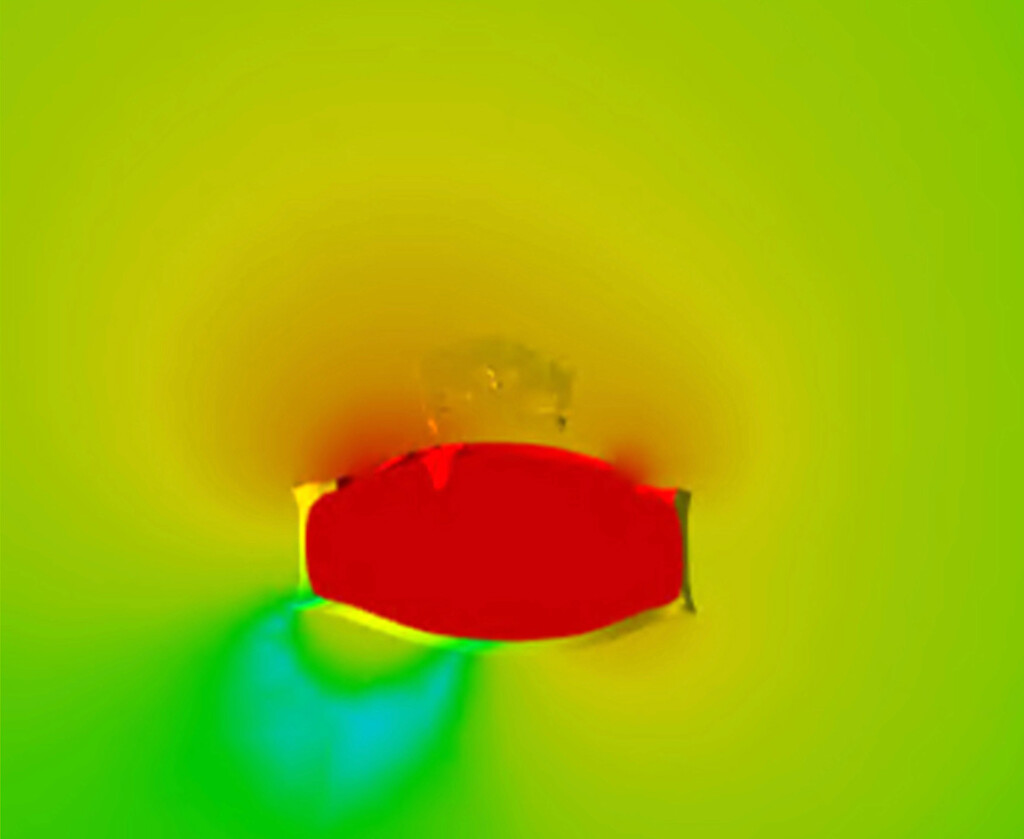

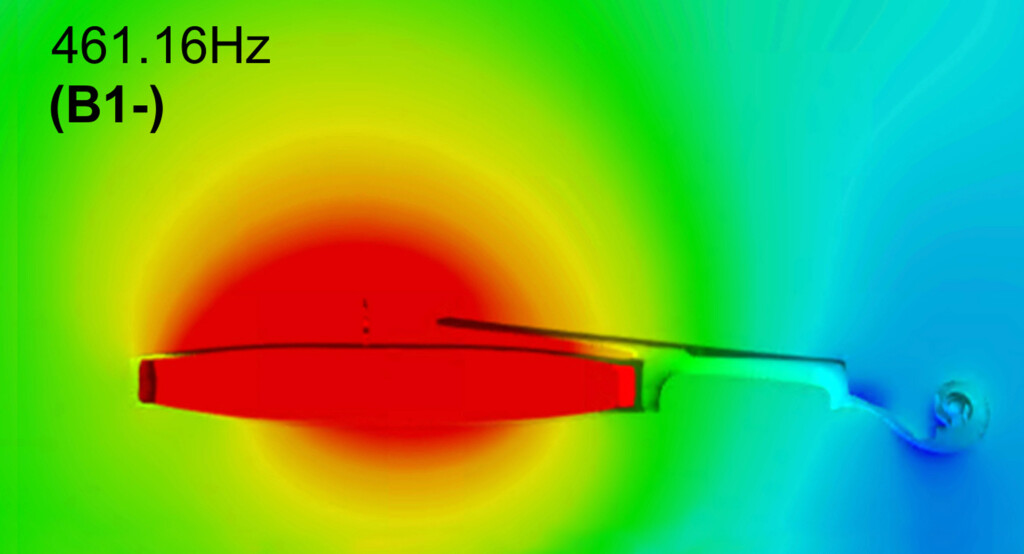

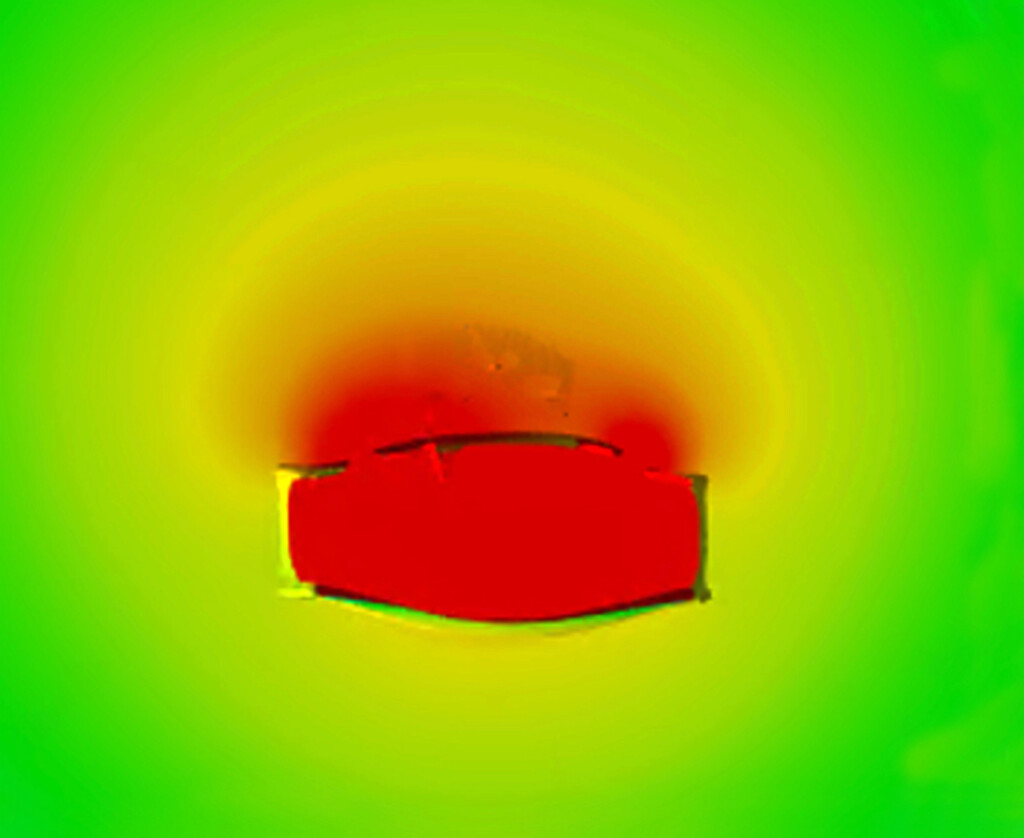

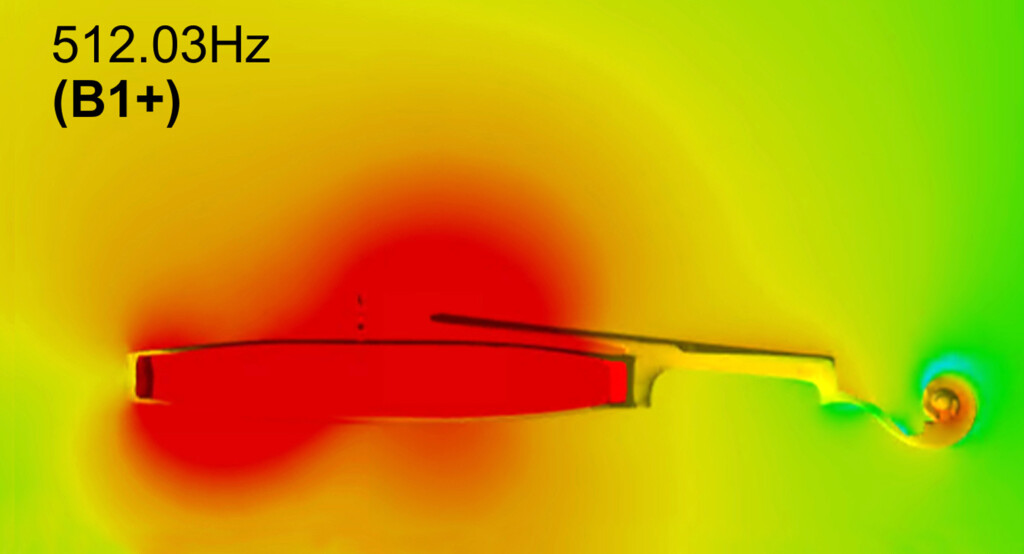

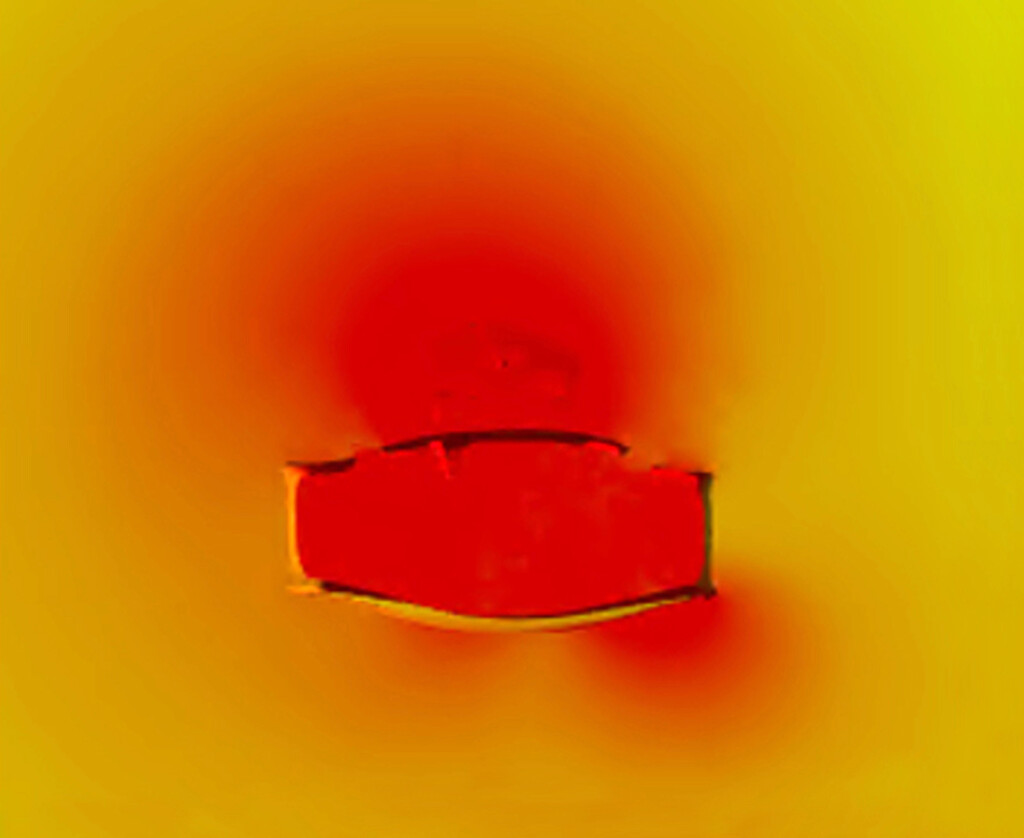

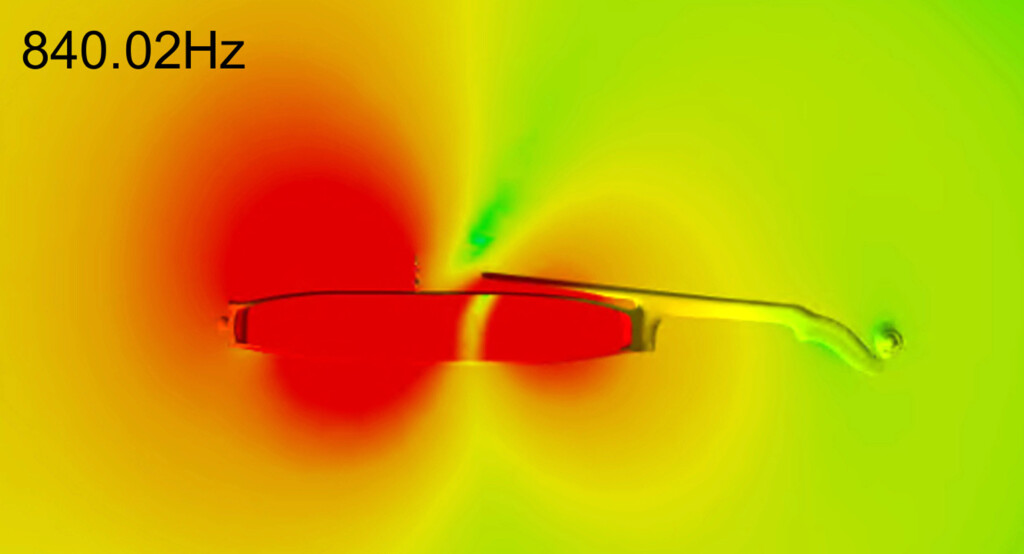

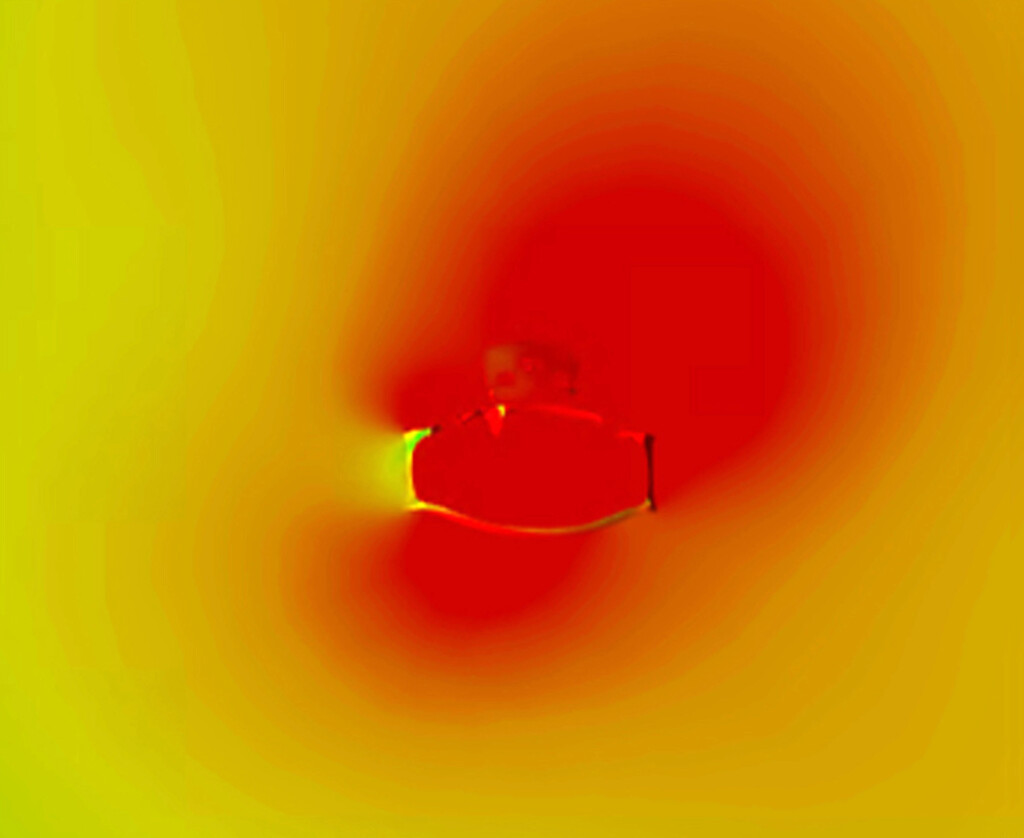

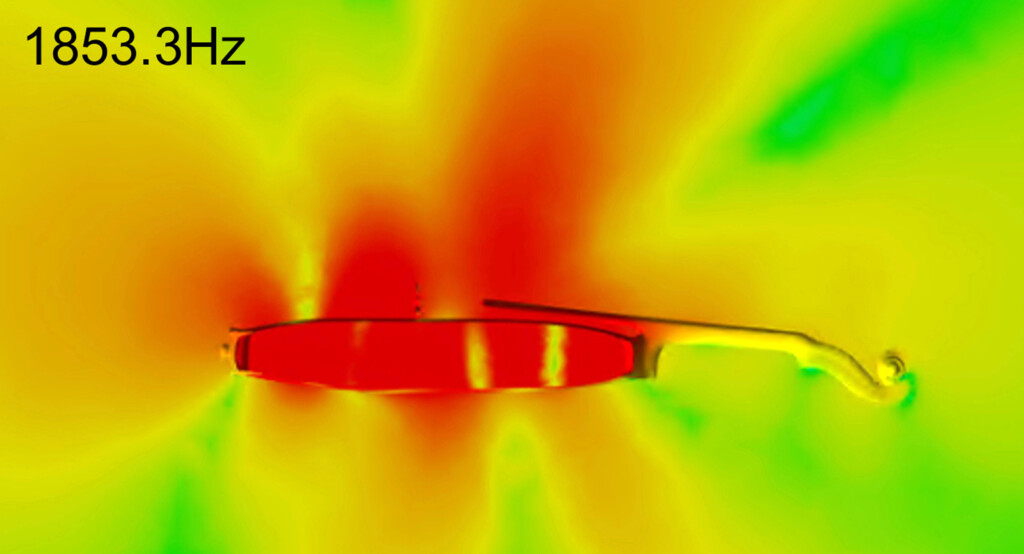

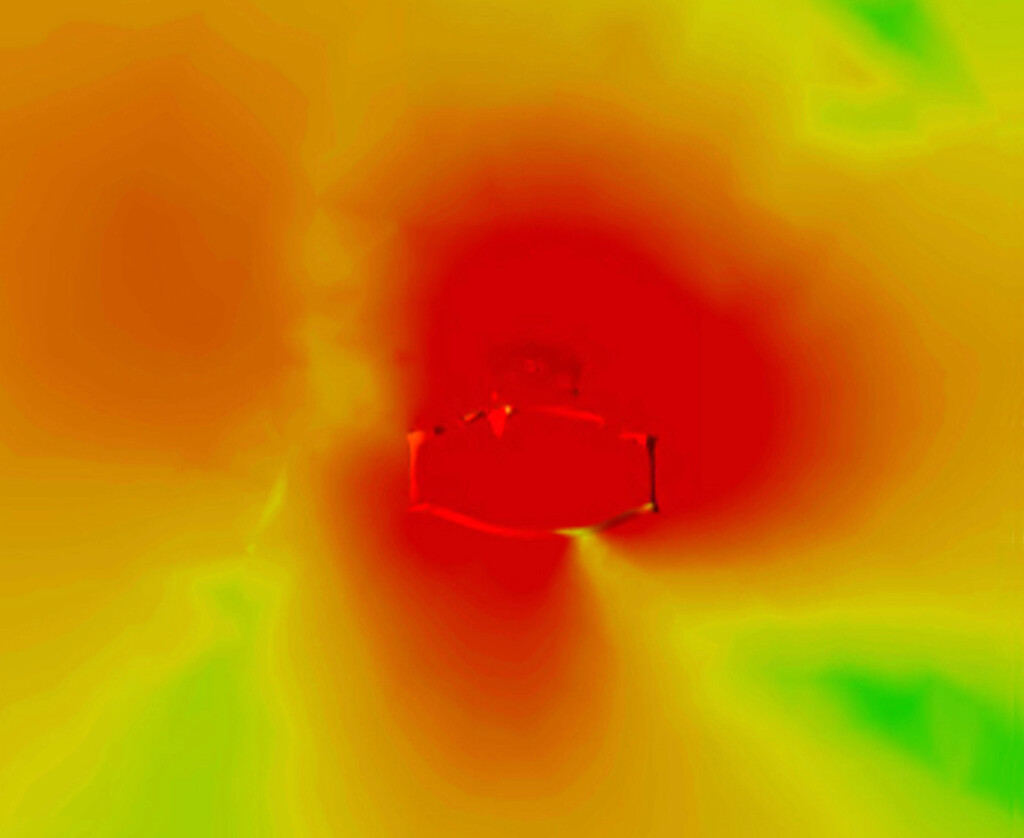

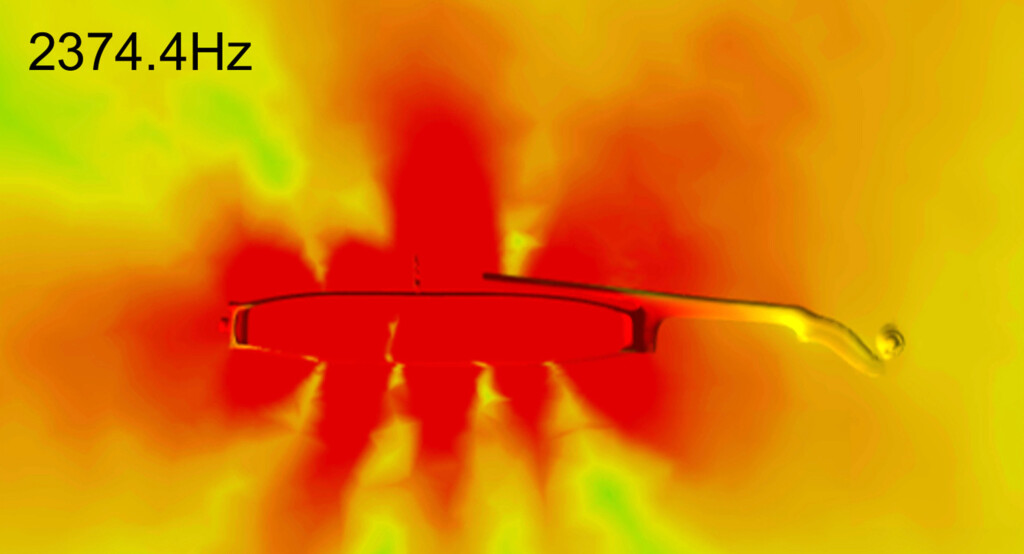

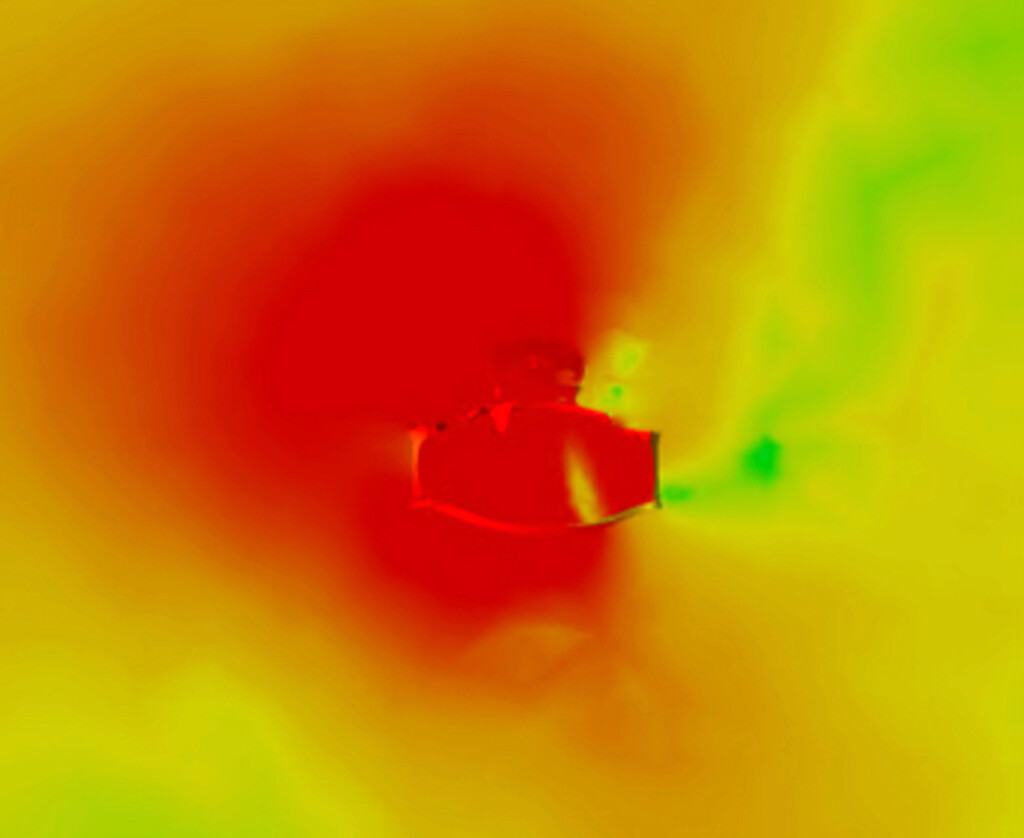

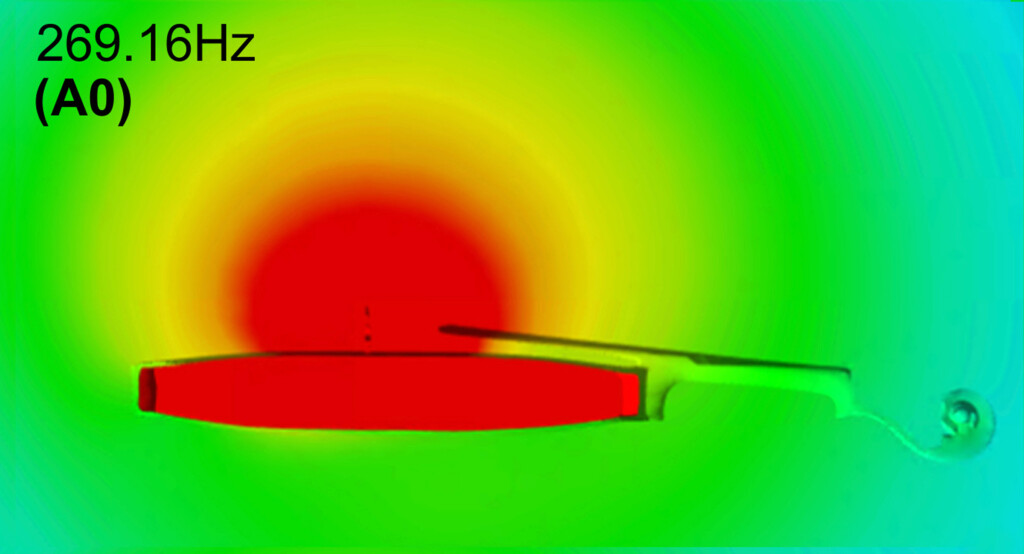

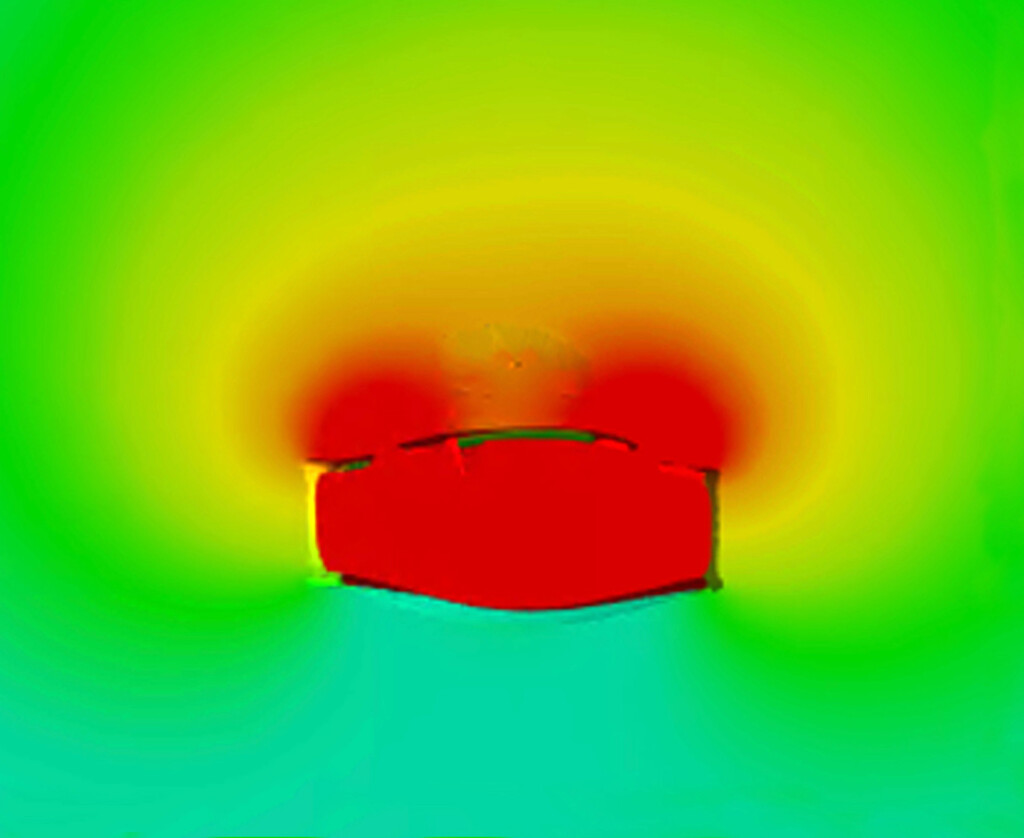

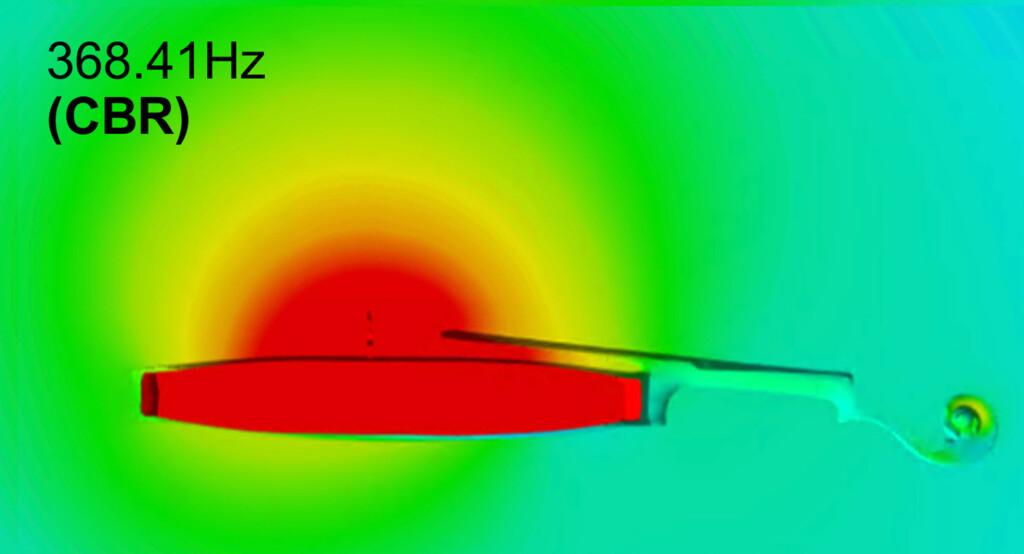

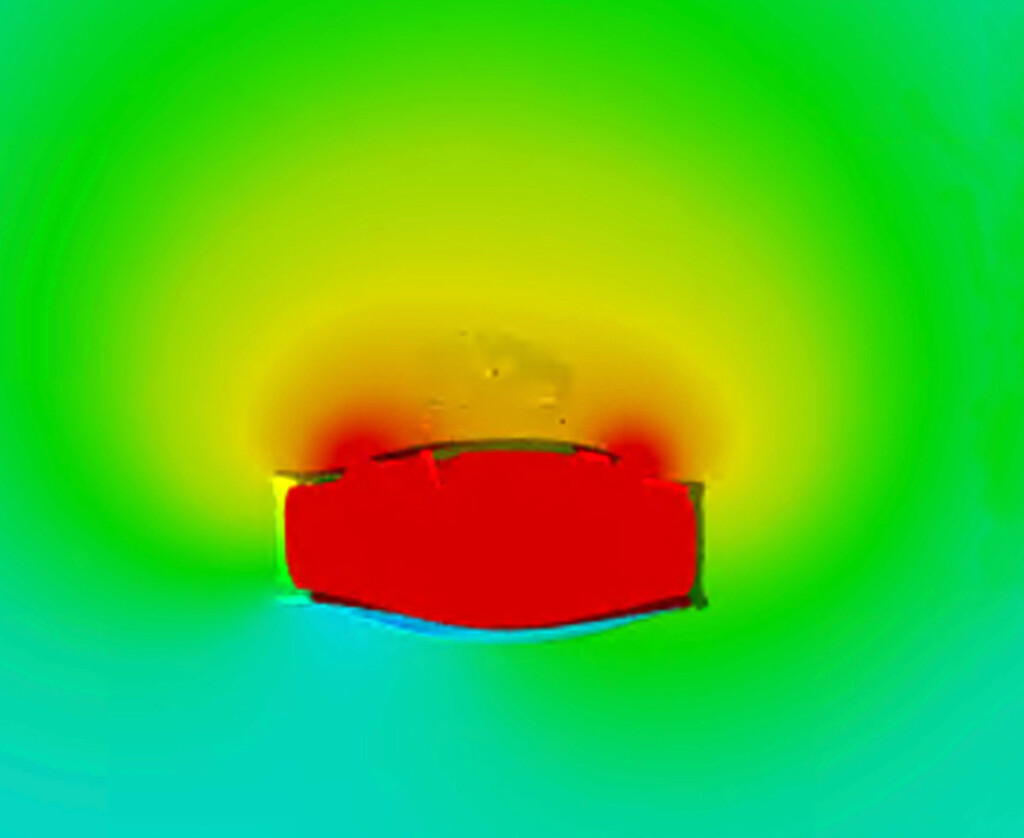

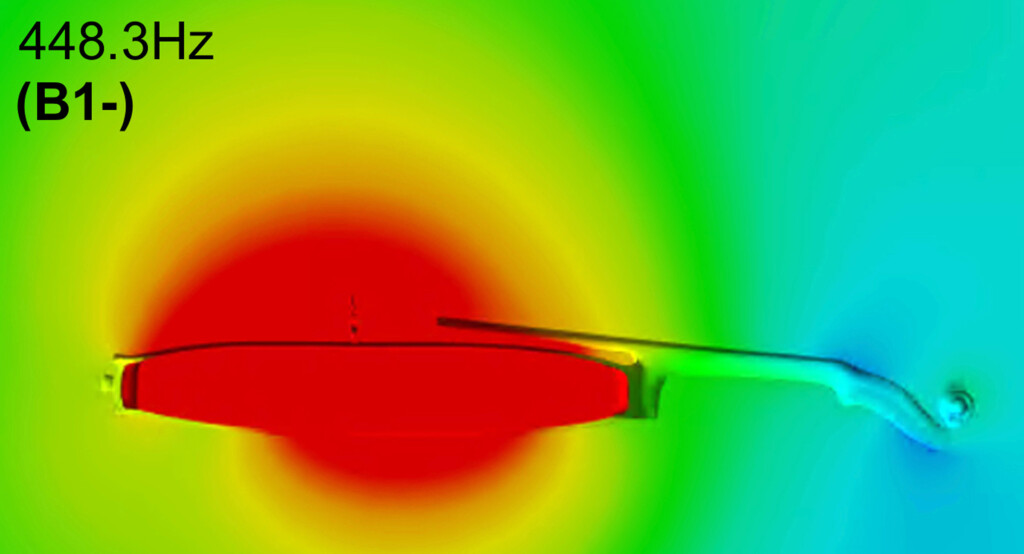

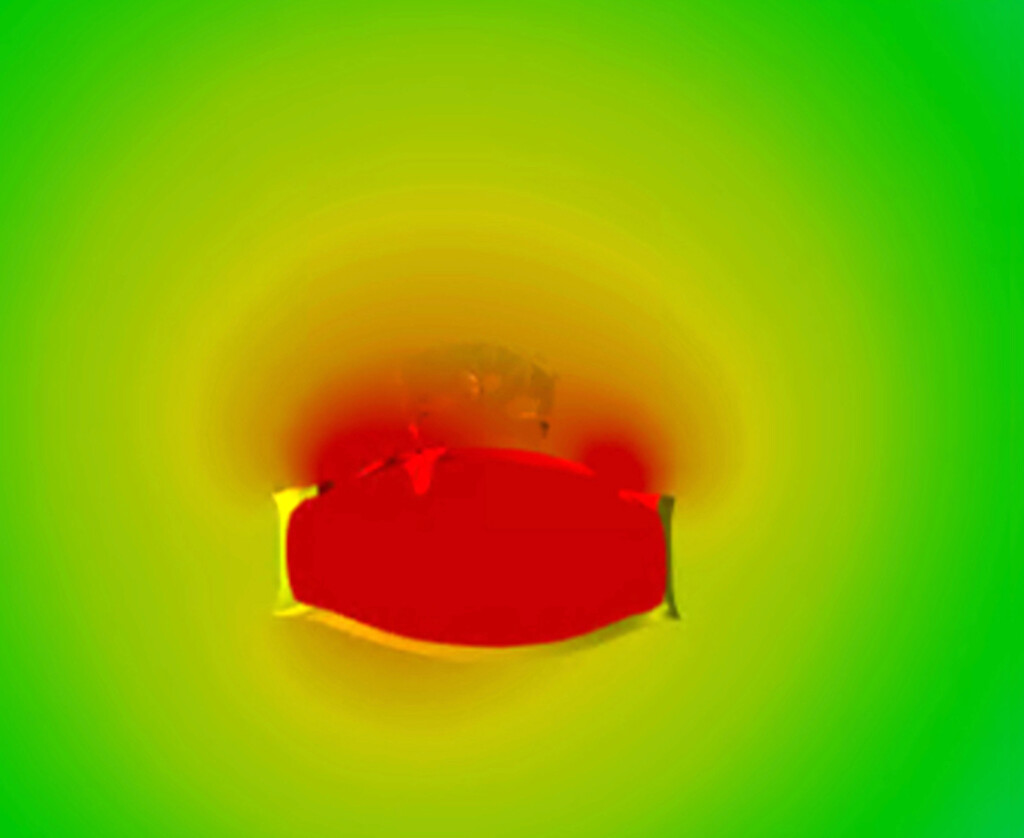

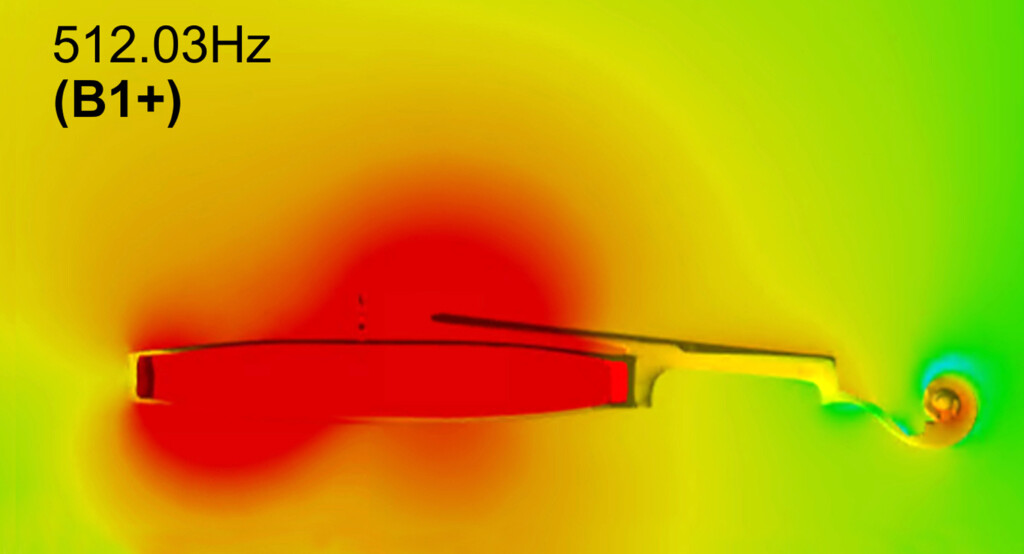

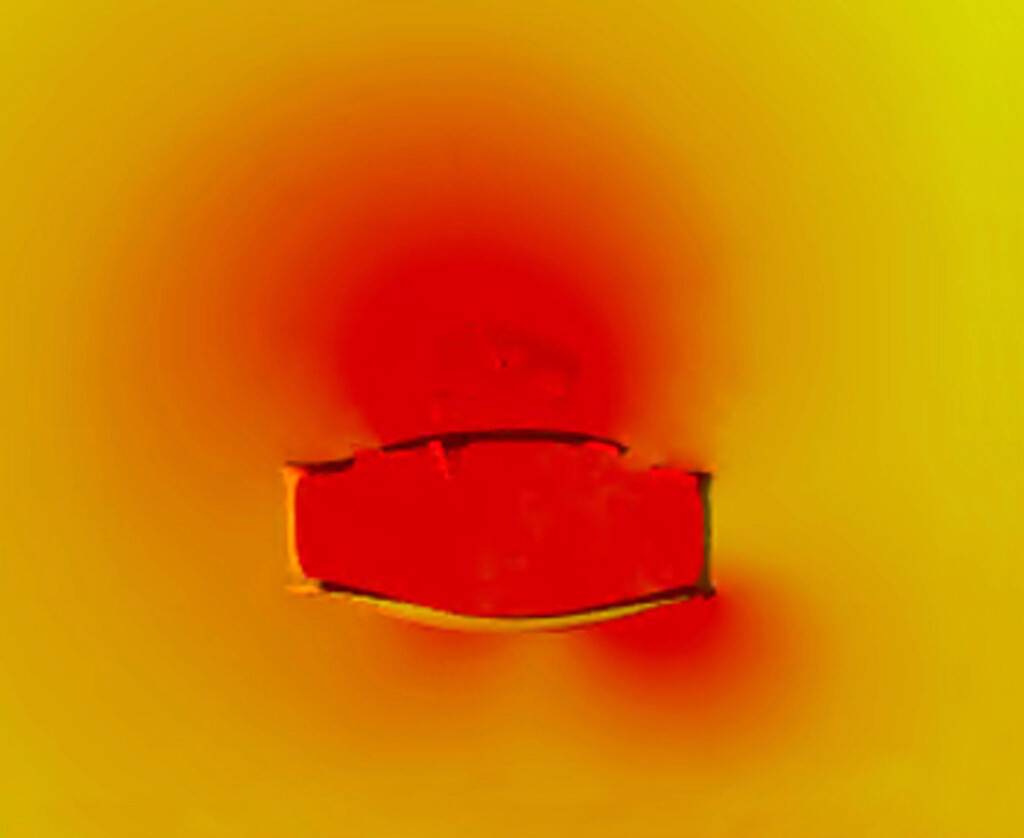

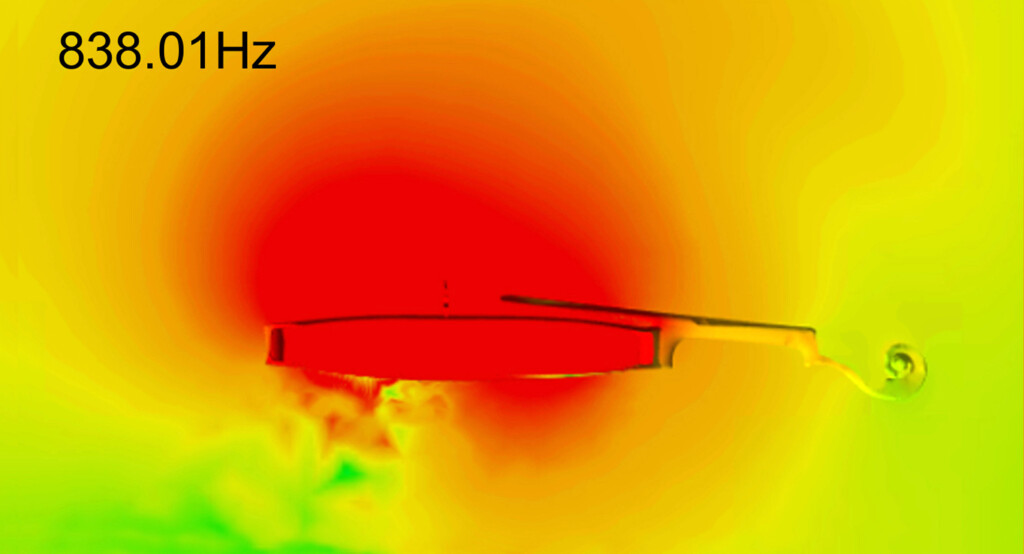

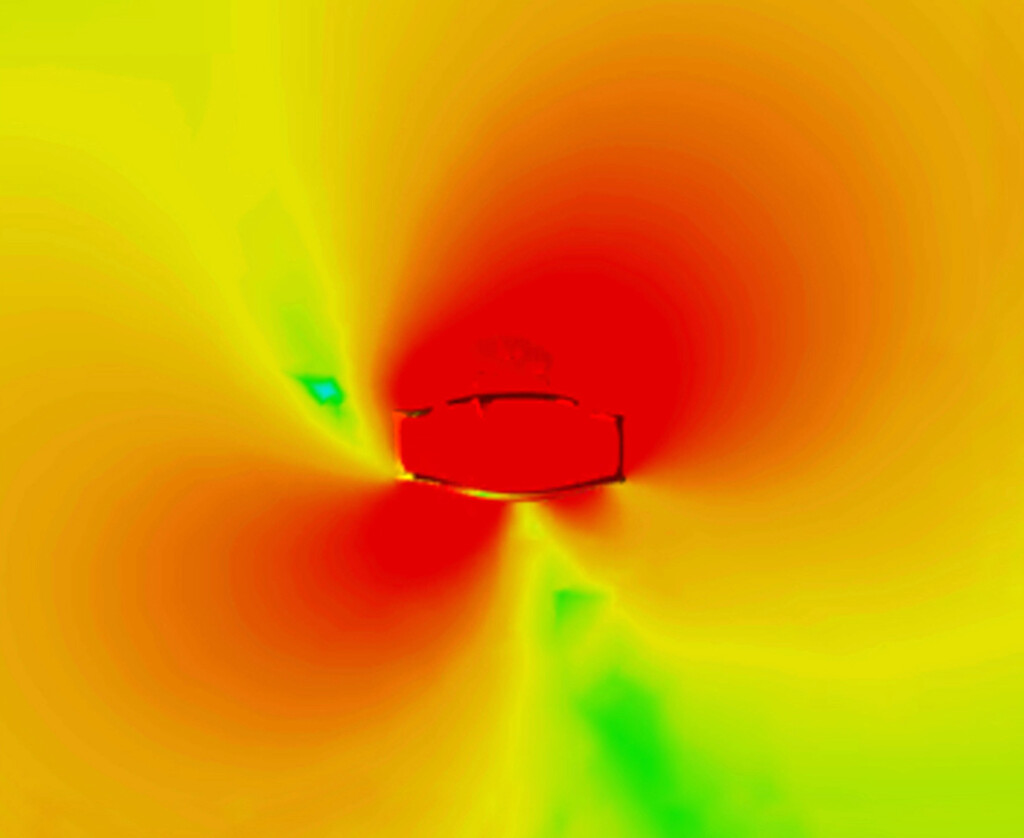

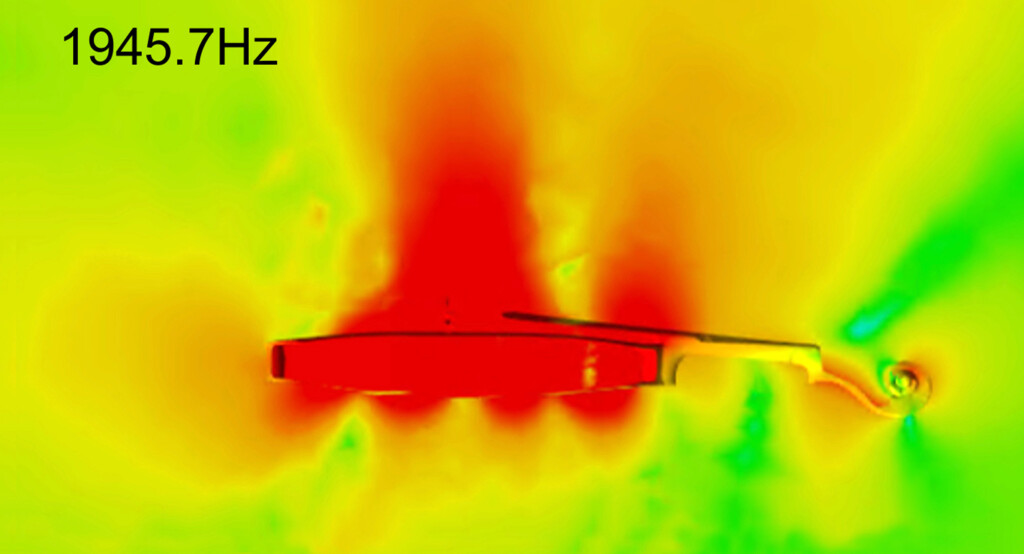

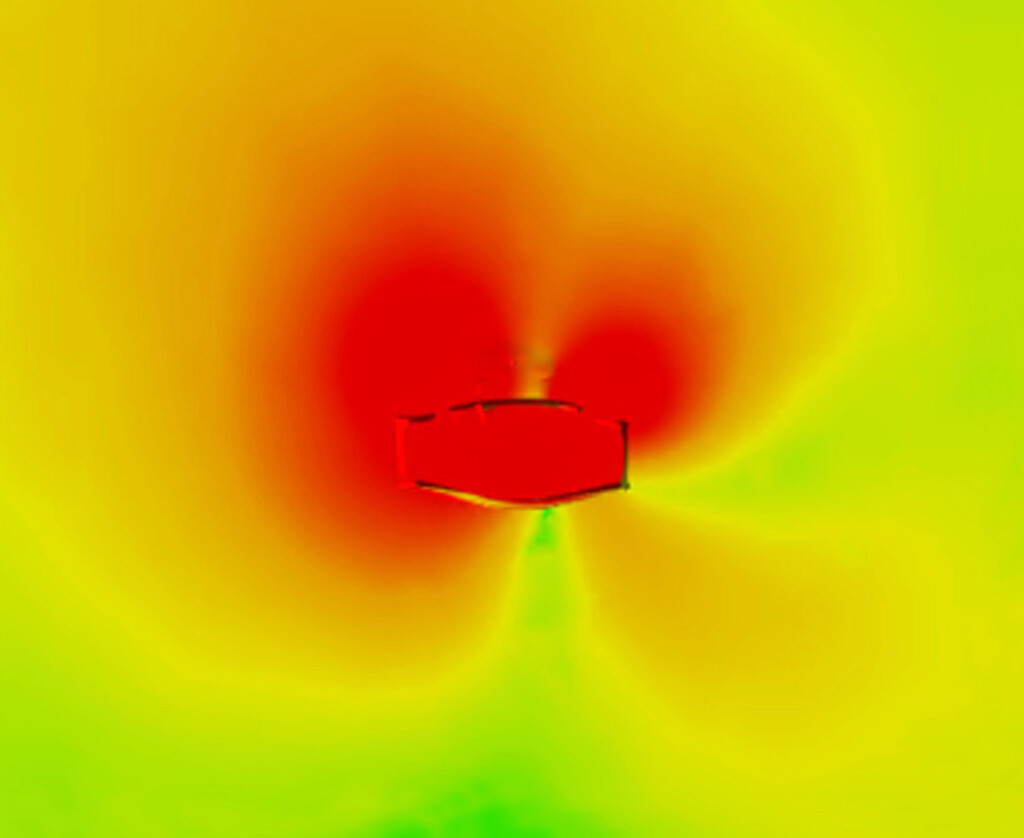

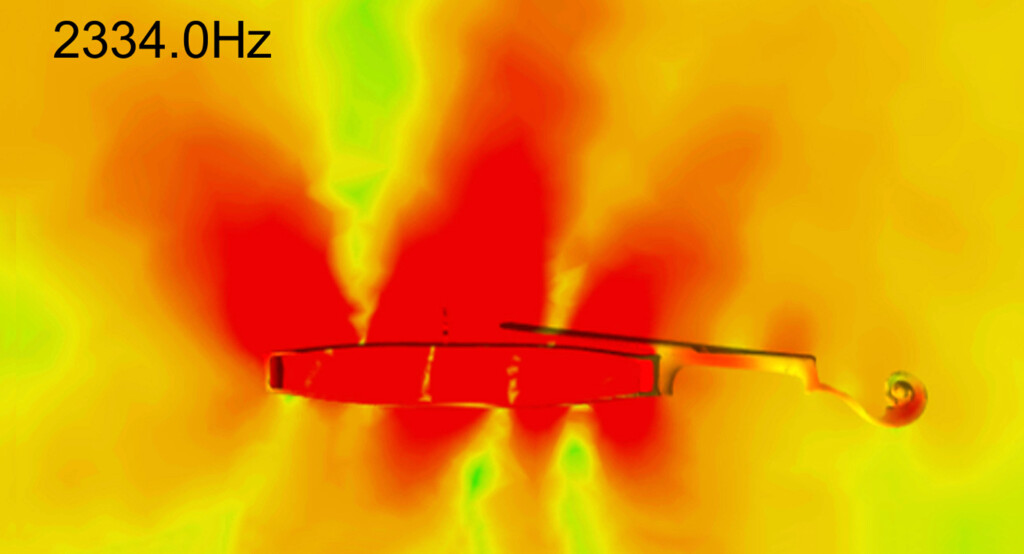

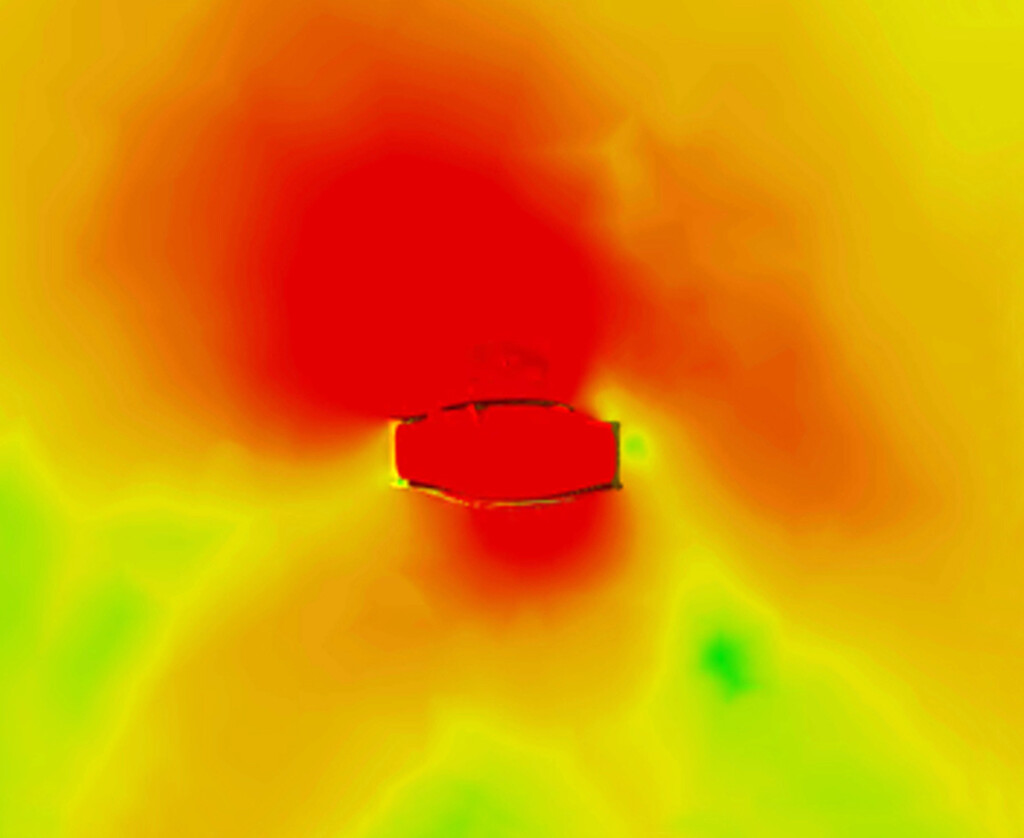

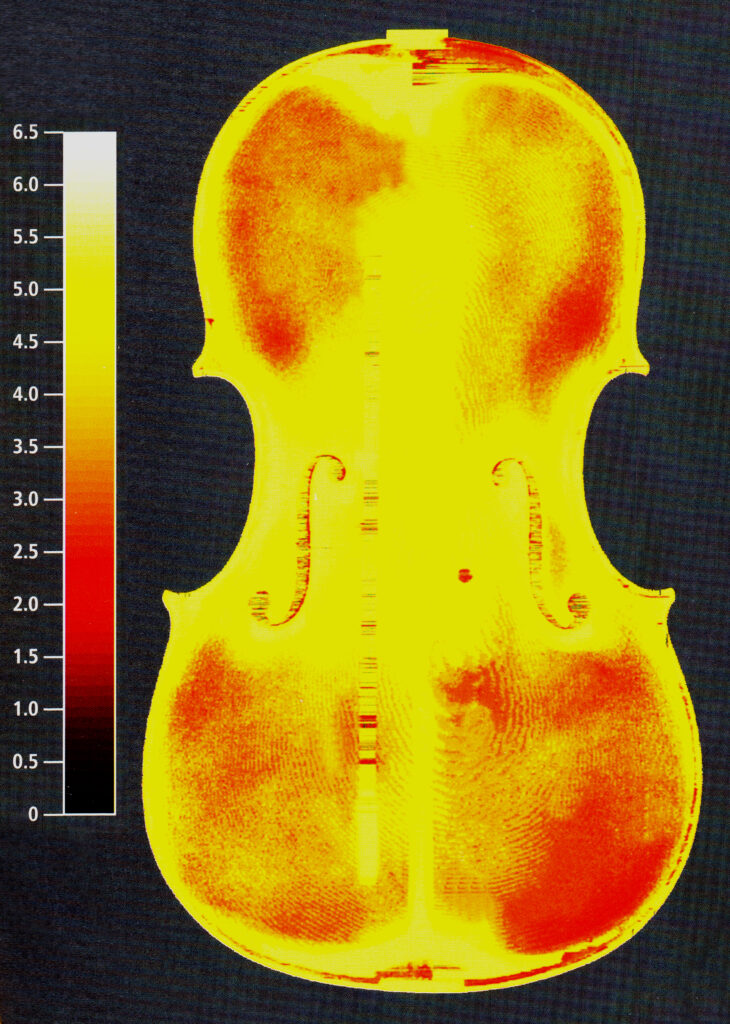

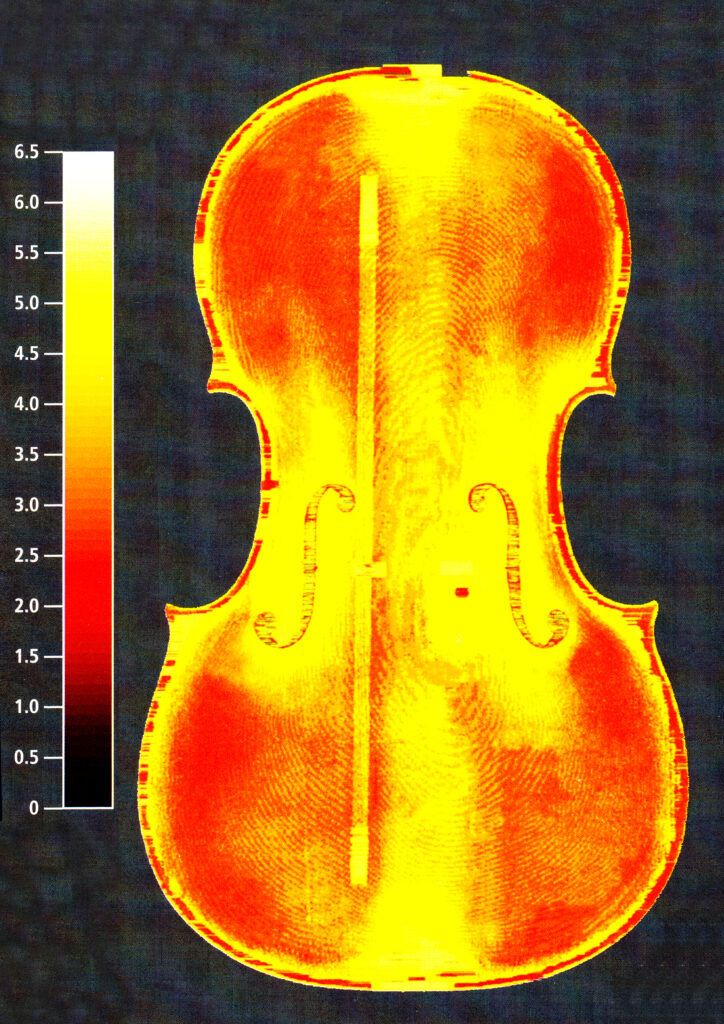

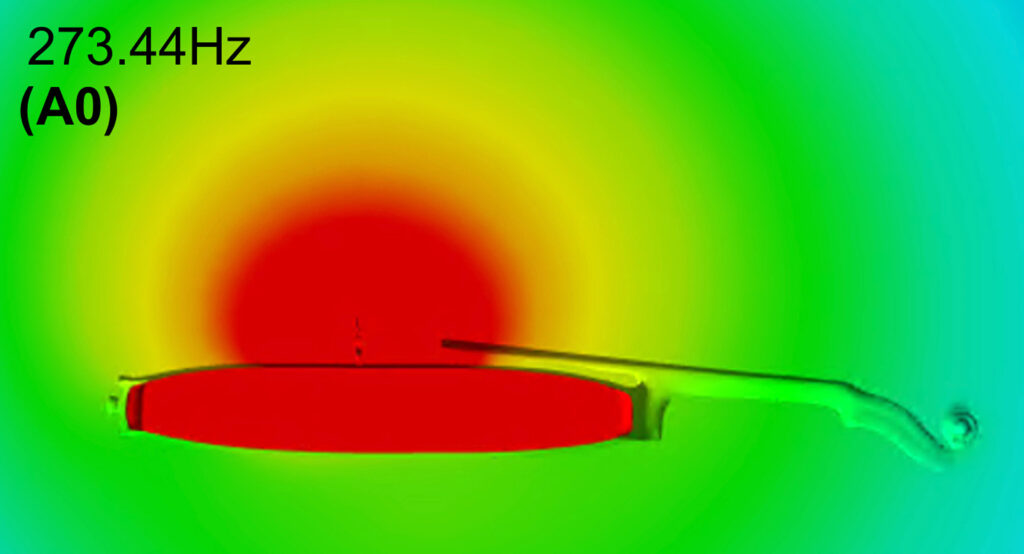

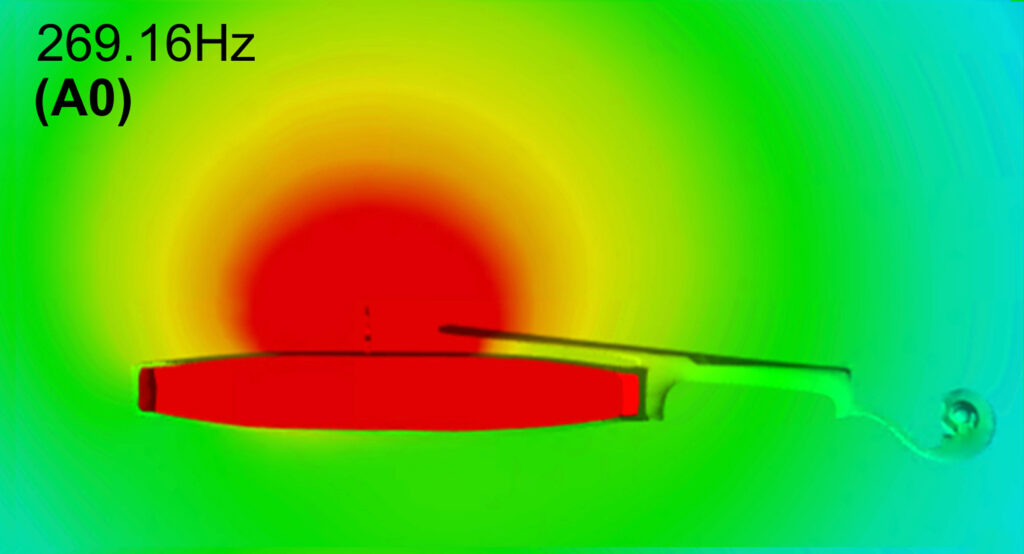

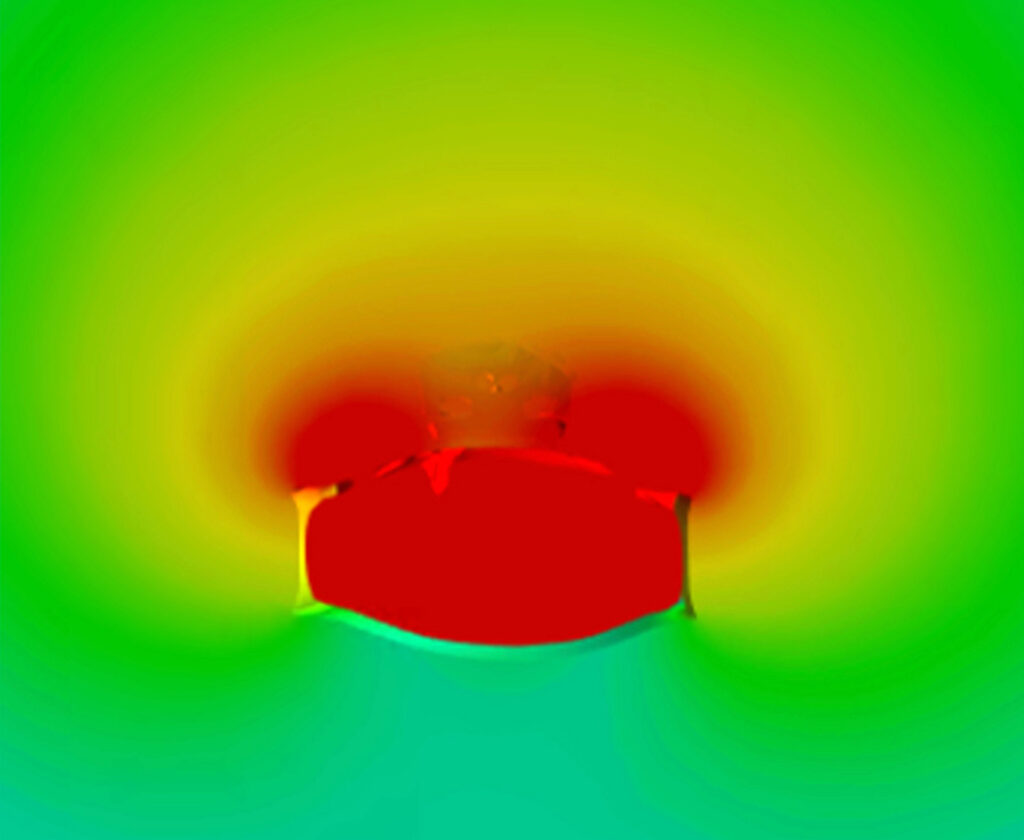

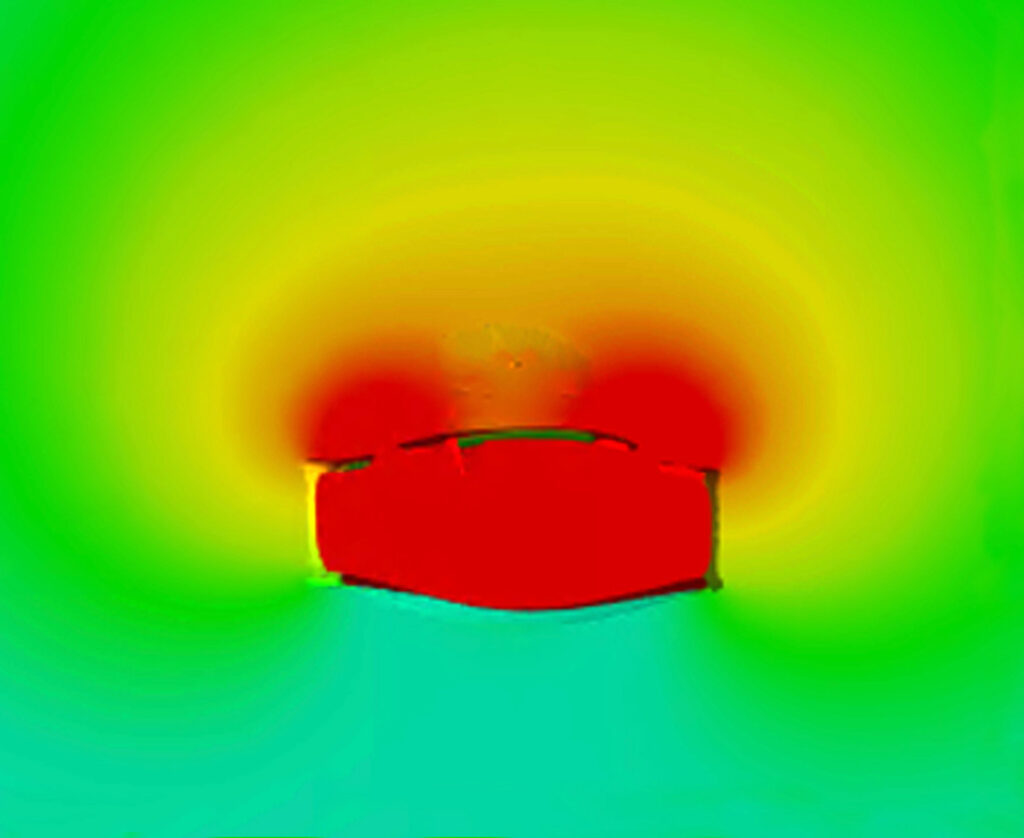

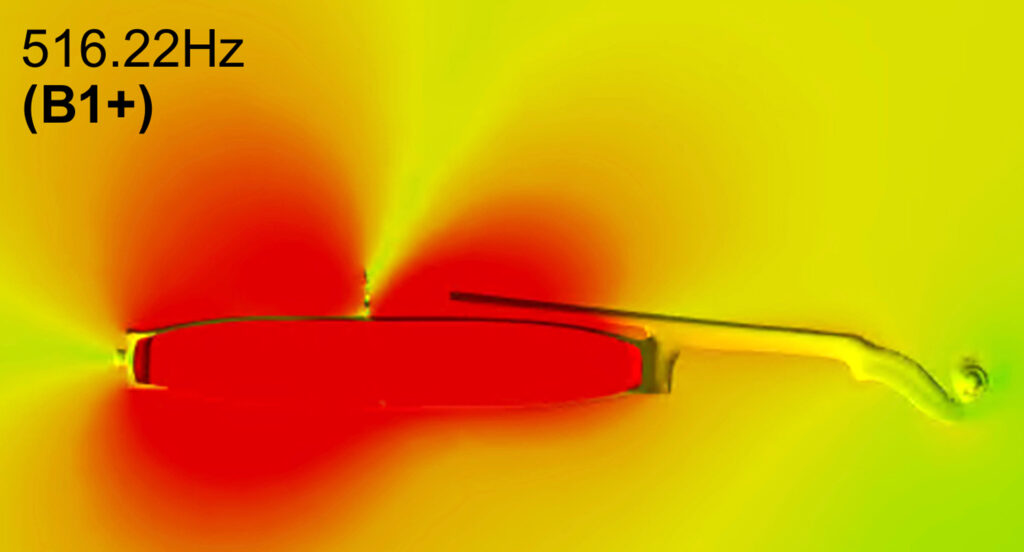

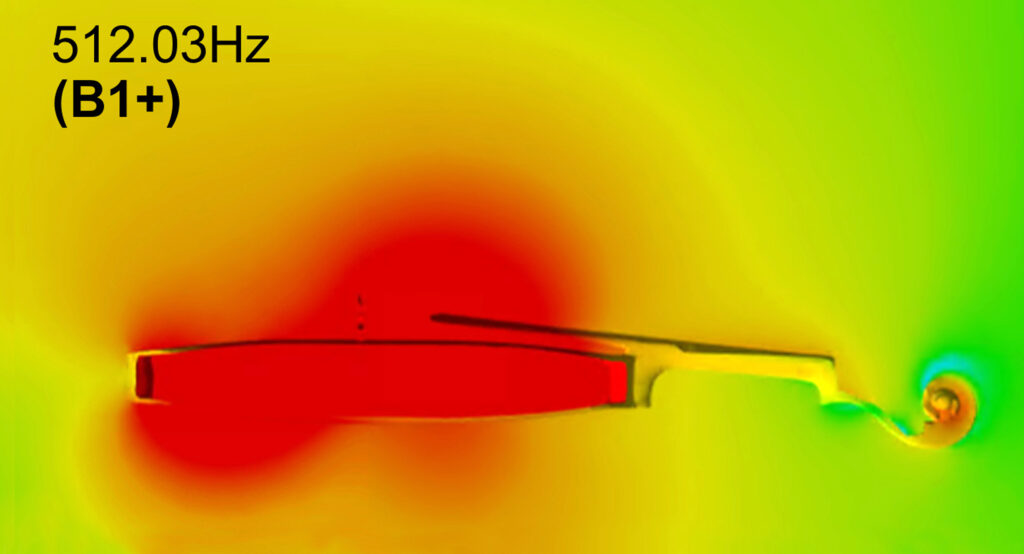

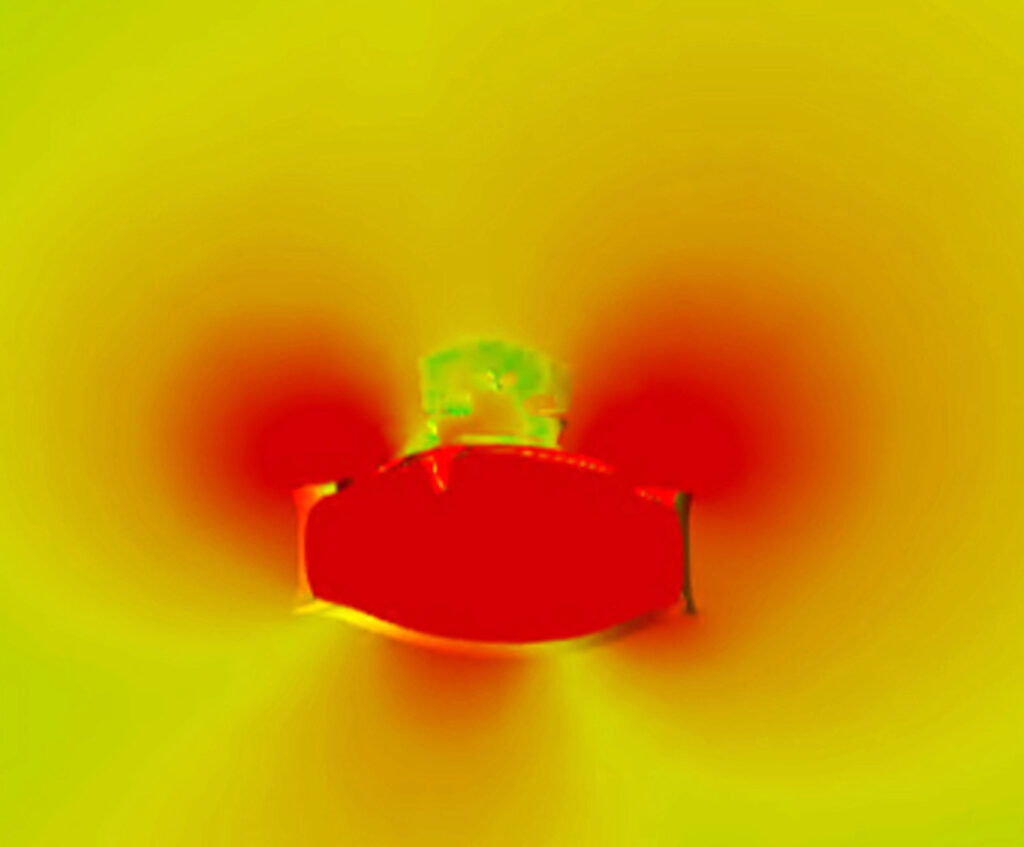

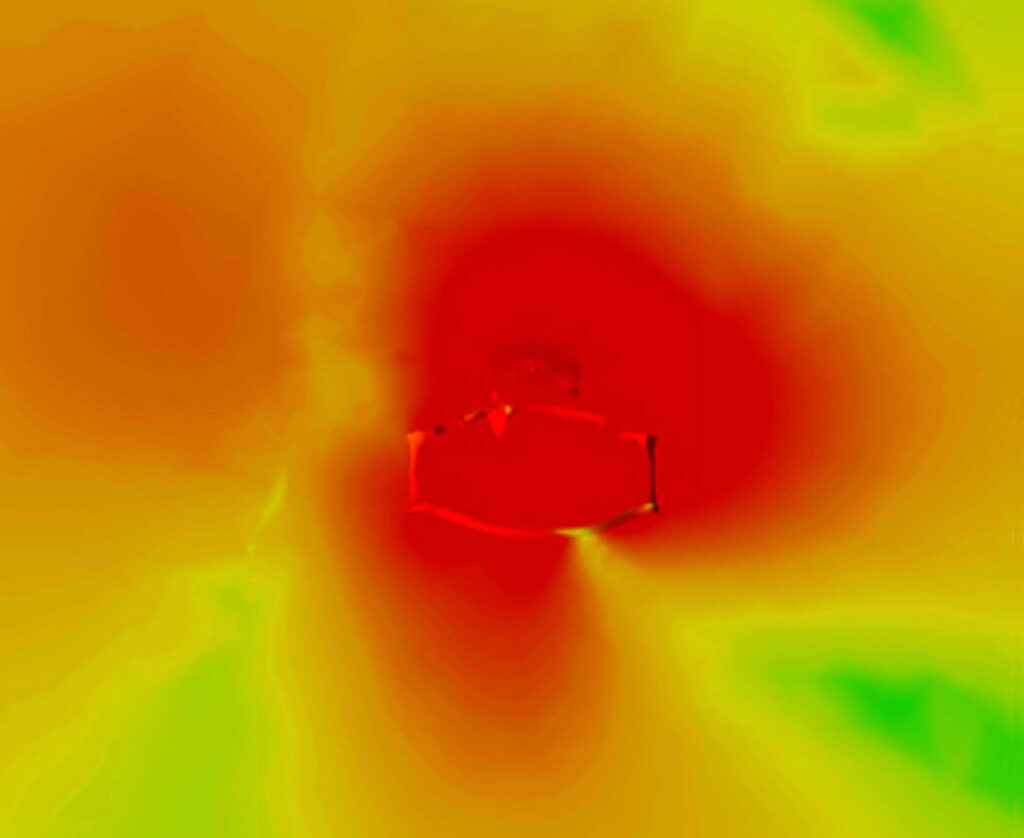

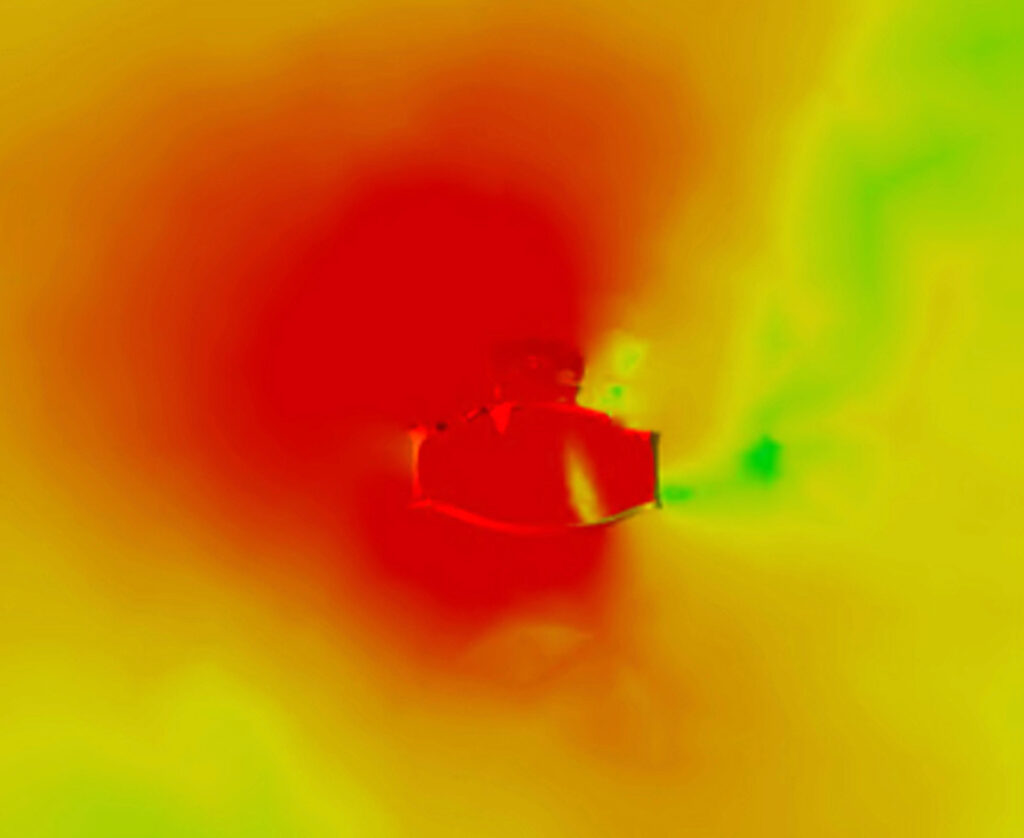

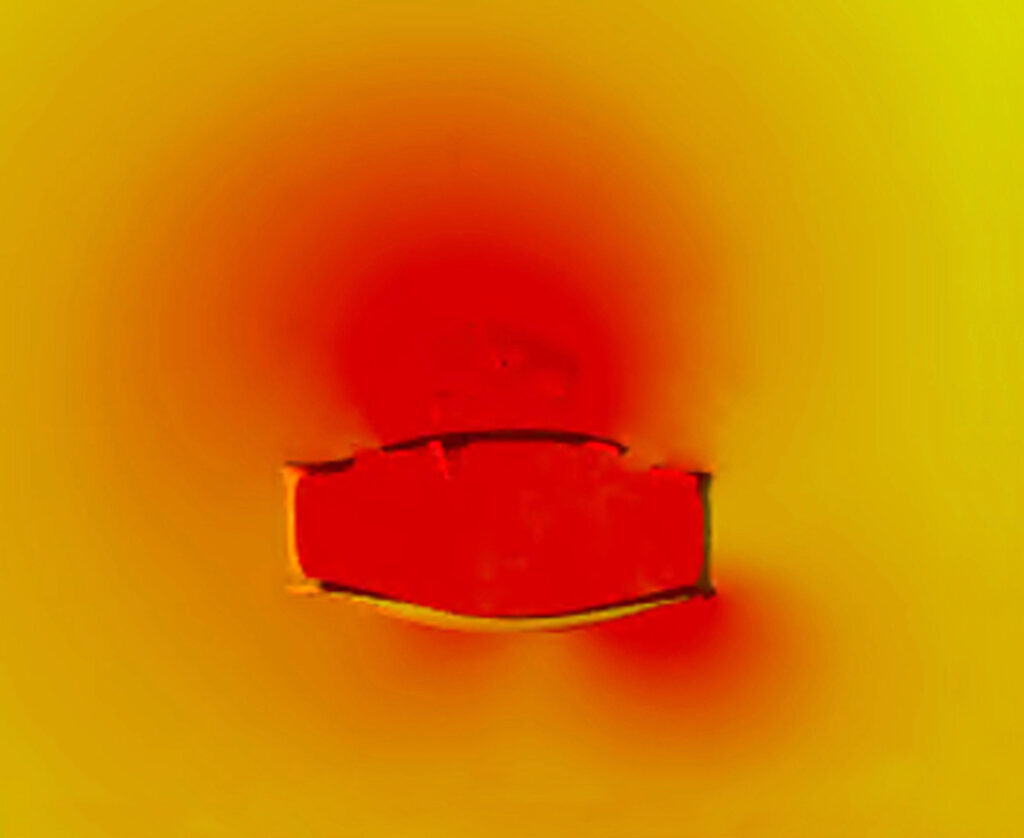

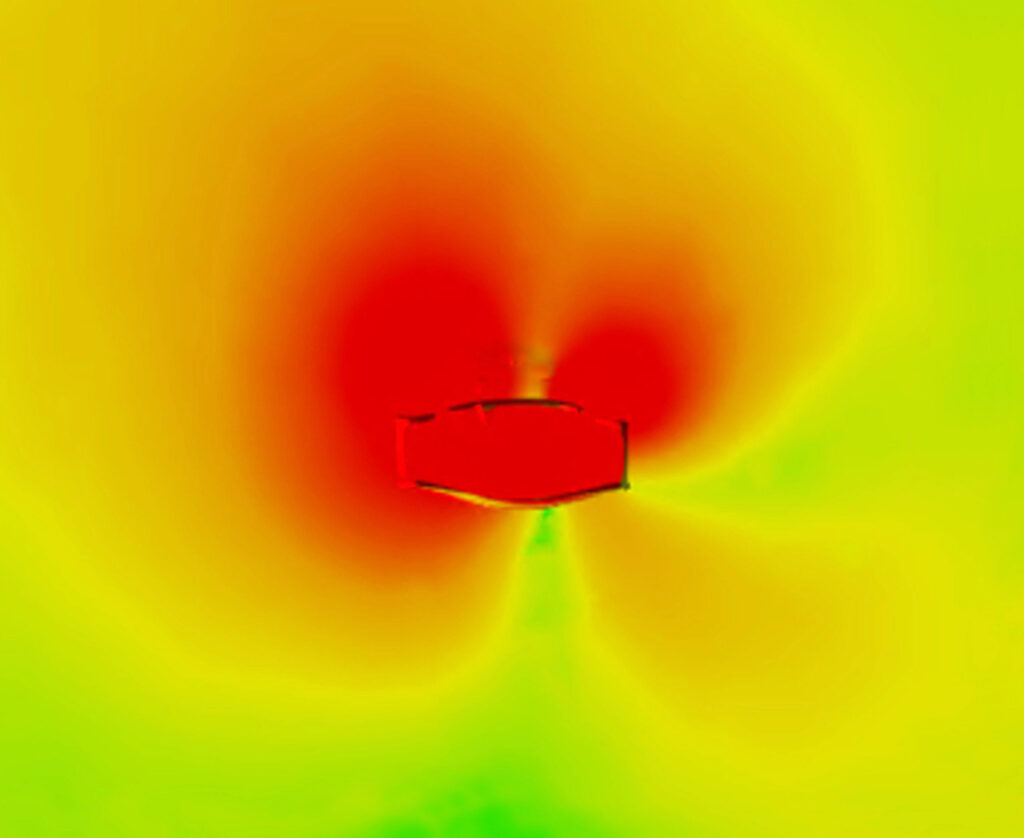

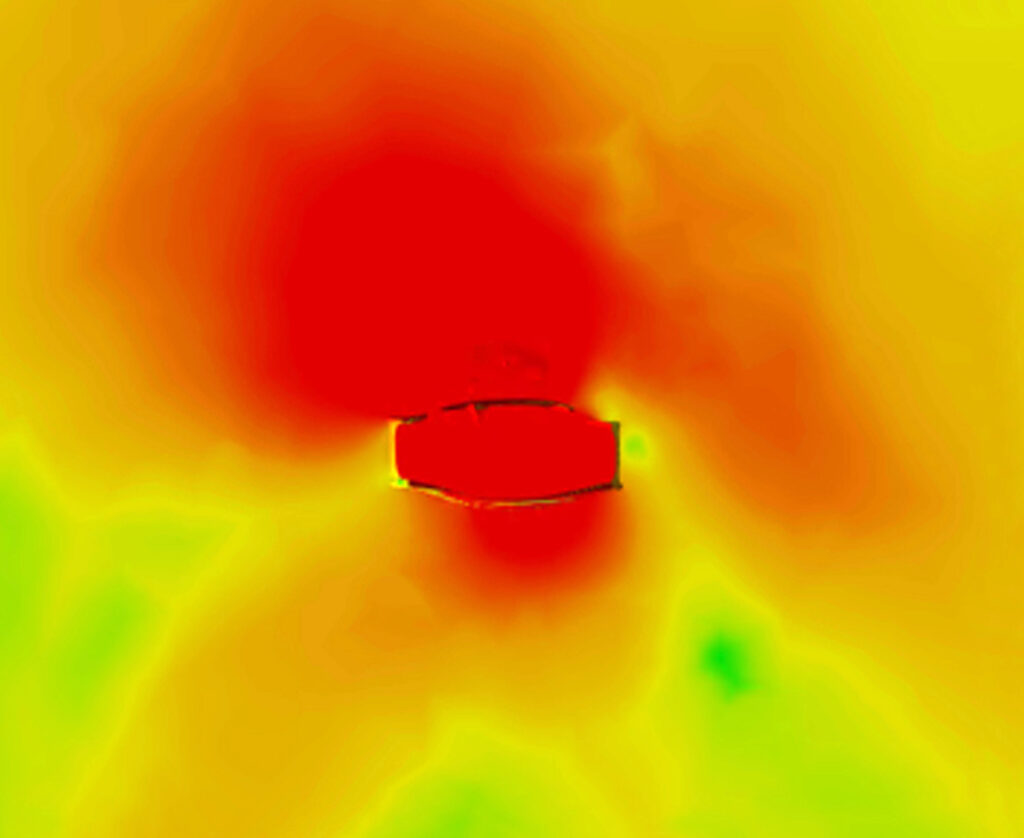

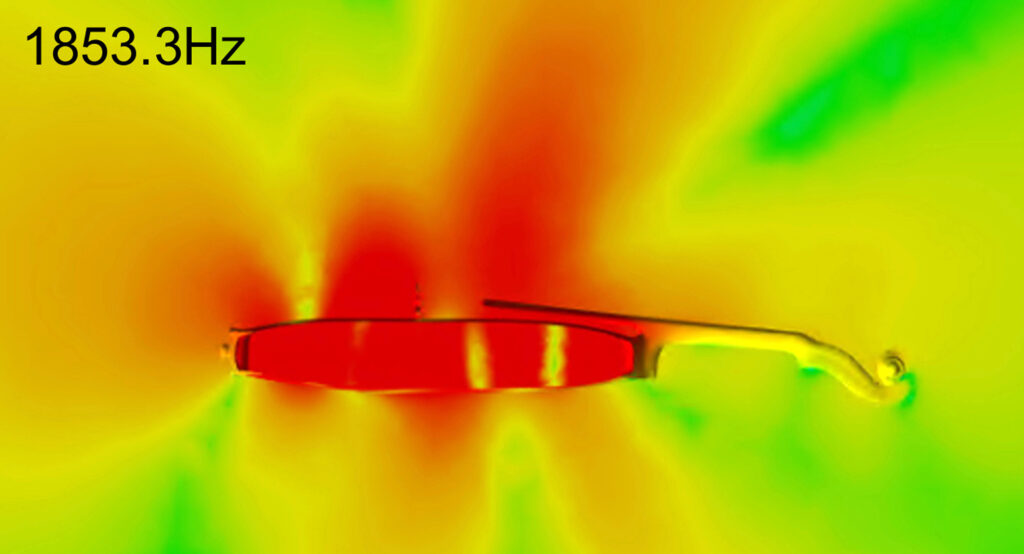

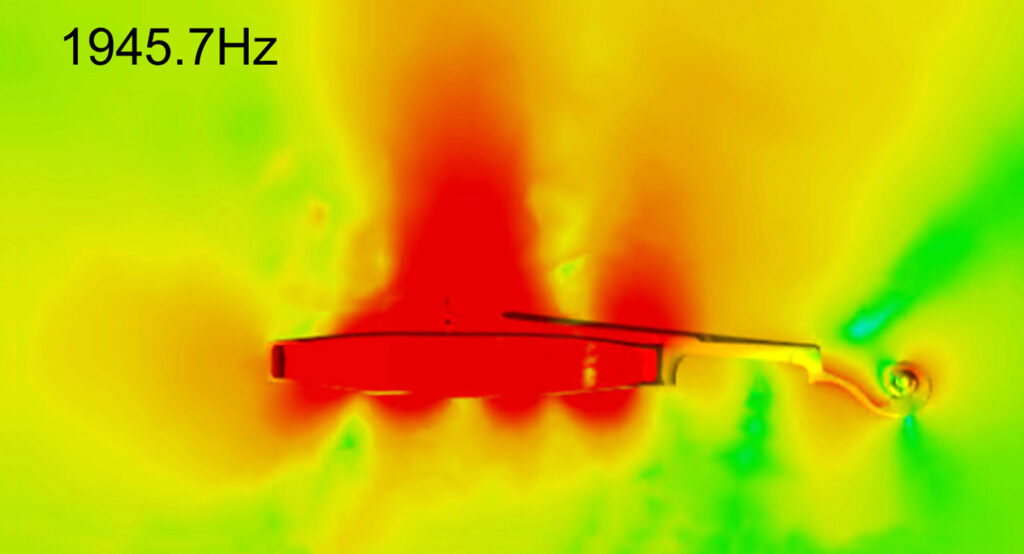

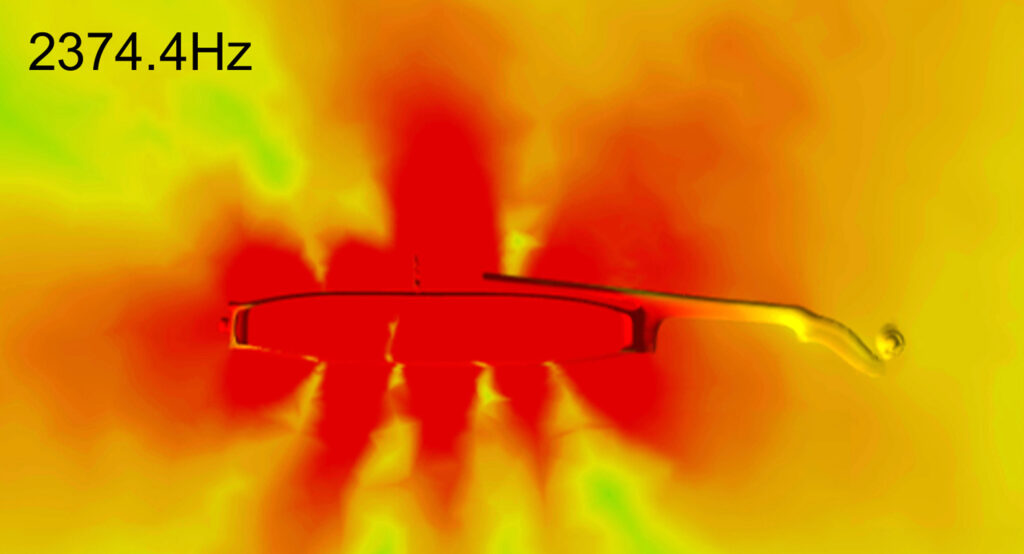

Visualization of three-dimensional acoustic radiation of Stradivari and Guarneri violins.

Visualization of three-dimensional acoustic radiation of Stradivari and Guarneri violins.

ですから、”非平行”であるリュートやマンドリンの力木や、ハープシコードの箱体にある横木配置は 平行していない”節”としてこの運動を誘導していると推測できます。

ルネサンス期の鍵盤楽器を評して”弦楽器的”ととらえる考え方がありますが、Andreas Ruckers ( 1579-1645 )が 1640年頃に製作したハープシコード響板などは、まさにそれが具現化されていると感じられます。

“第 187 回 アメリカ音響学会”

2024年11月18-22日 / 音楽音響 : 論文 1aMU1 より引用

Quoted from 187th Meeting of the Acoustical Society of America

18–22 November 2024 / Musical Acoustics: Paper 1aMU1

Proc. Mtgs. Acoust. 55, 035001 (2024)

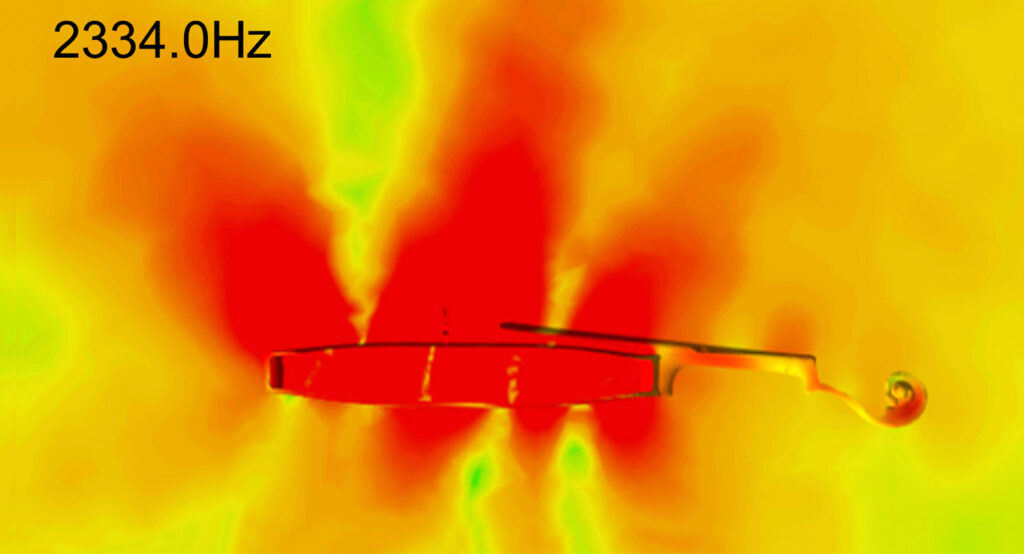

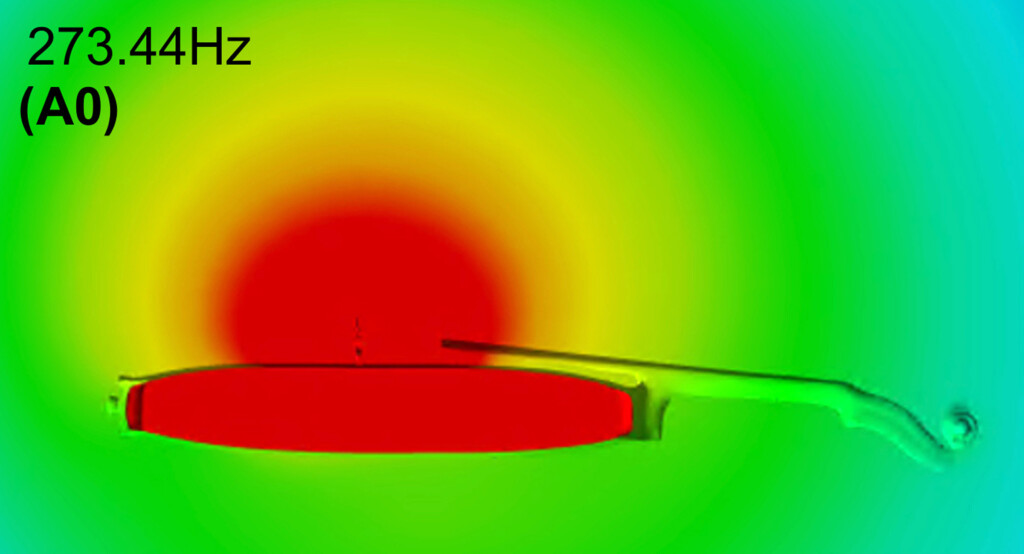

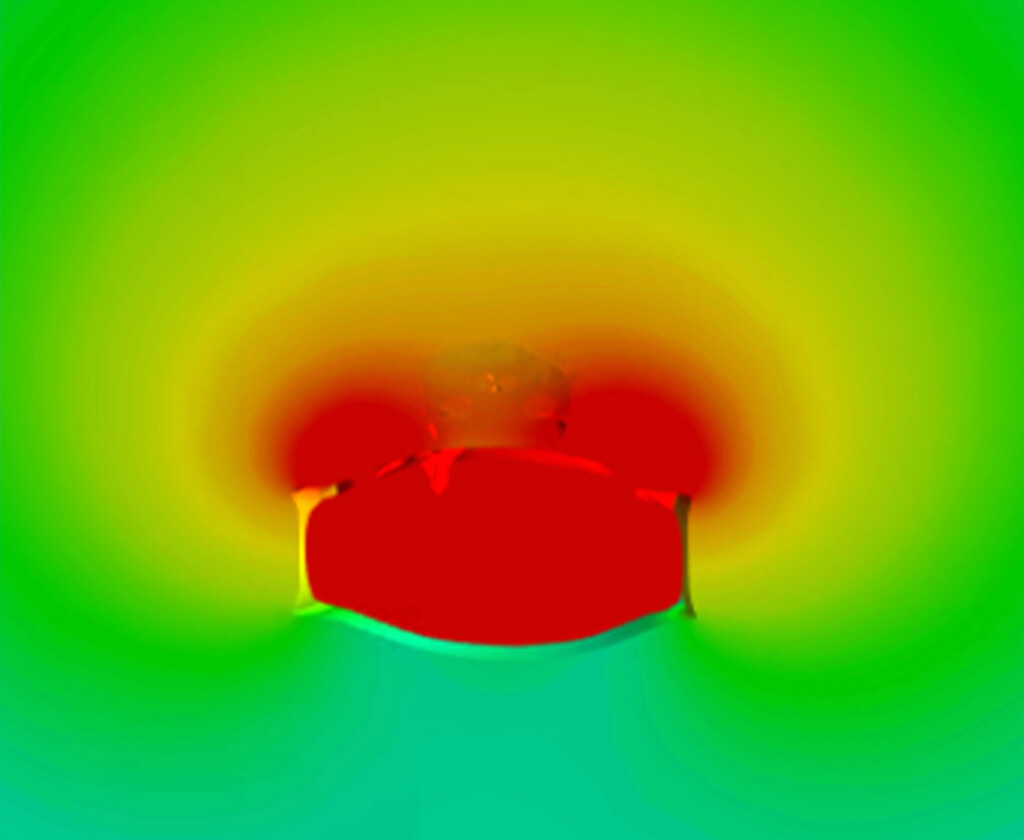

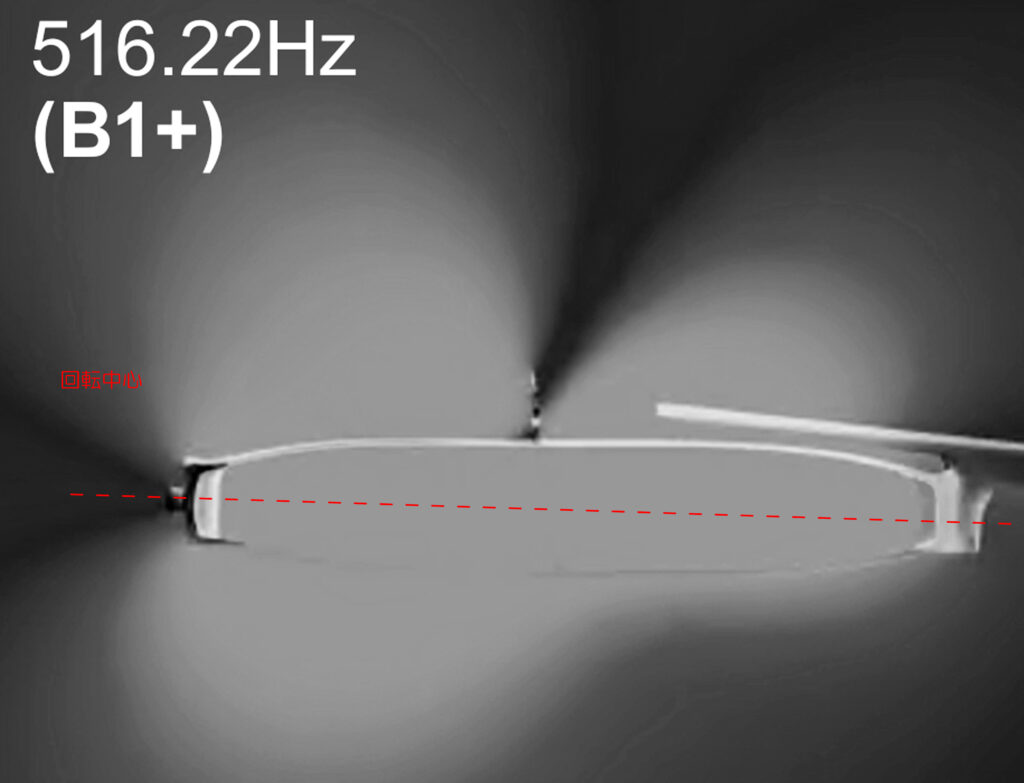

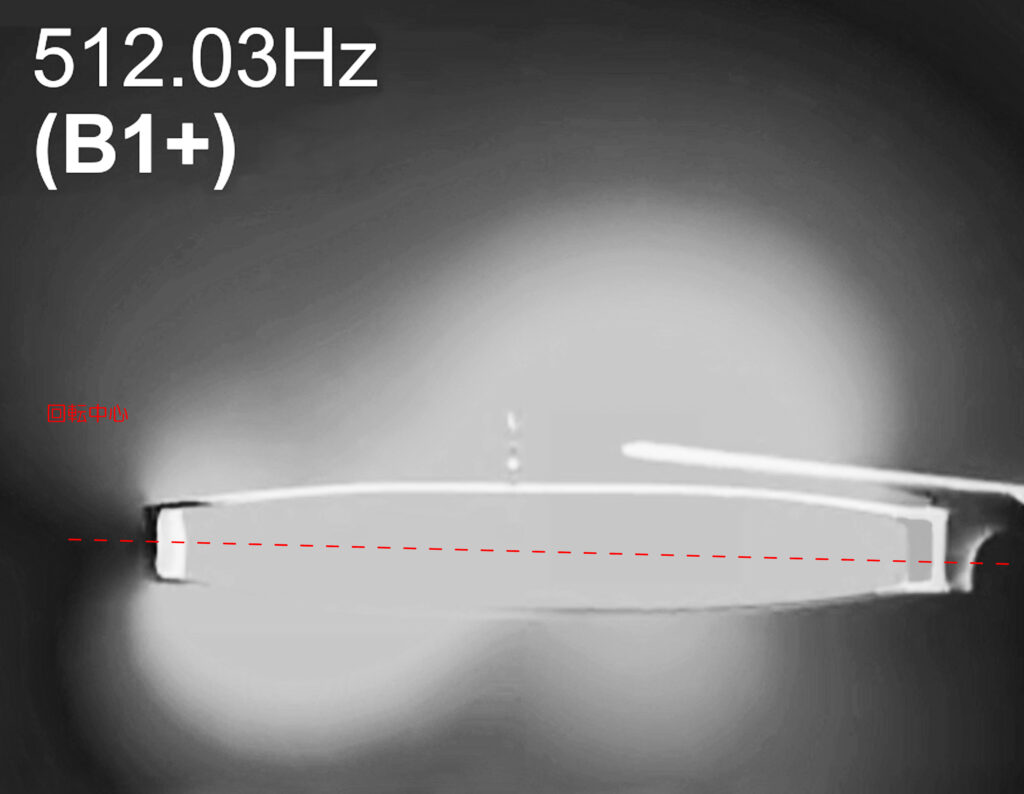

Visualization of three-dimensional acoustic radiation of Stradivari and Guarneri violins

4. Acoustic radiation simulation results for “Willmotte” Stradivari.

Visualization of three-dimensional acoustic radiation of Stradivari and Guarneri violins

5. Acoustic radiation simulation results for “Plowden” Guarneri.

この視線で チェロやヴァイオリンなどを見ると、不連続面を組み合わせた立体的特徴と、共鳴現象を誘導する”ピット”などにより複雑ではありますが、弦の応力を利用する機能設定は共通していることがわかります。

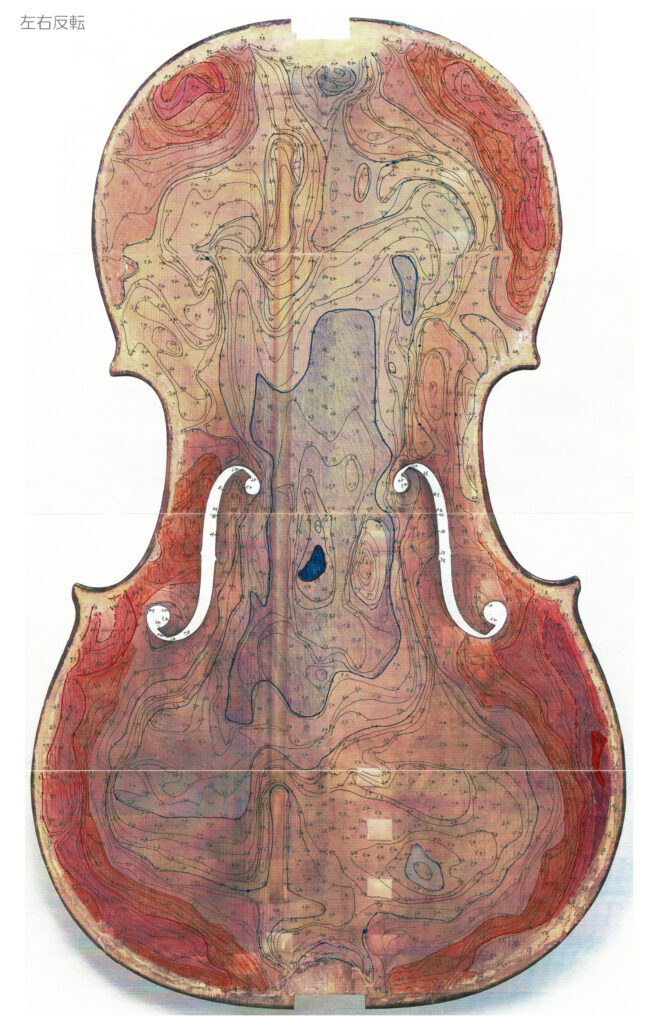

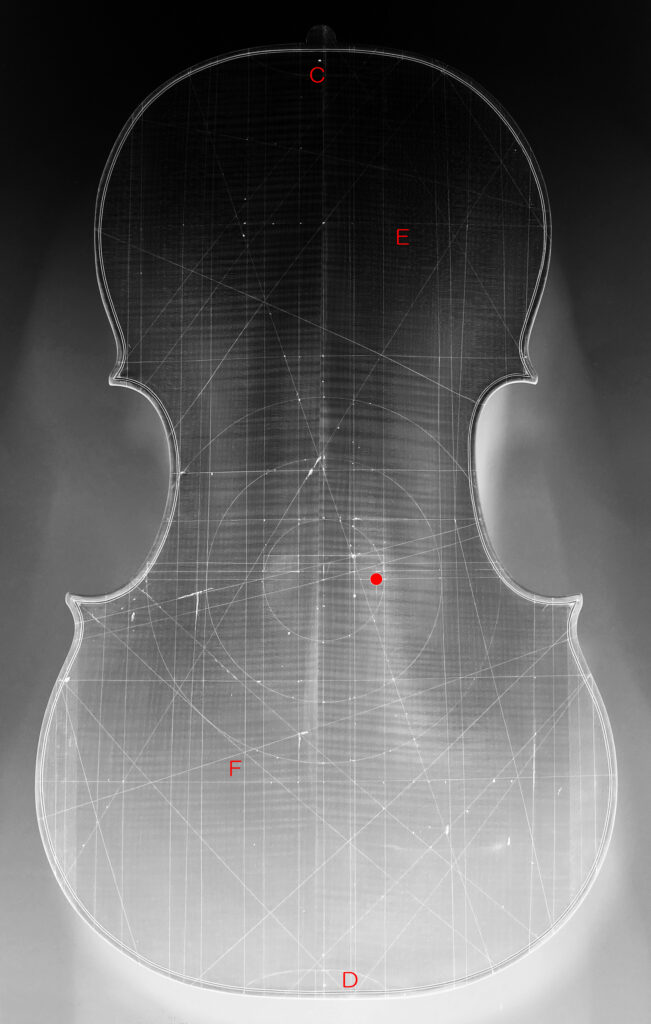

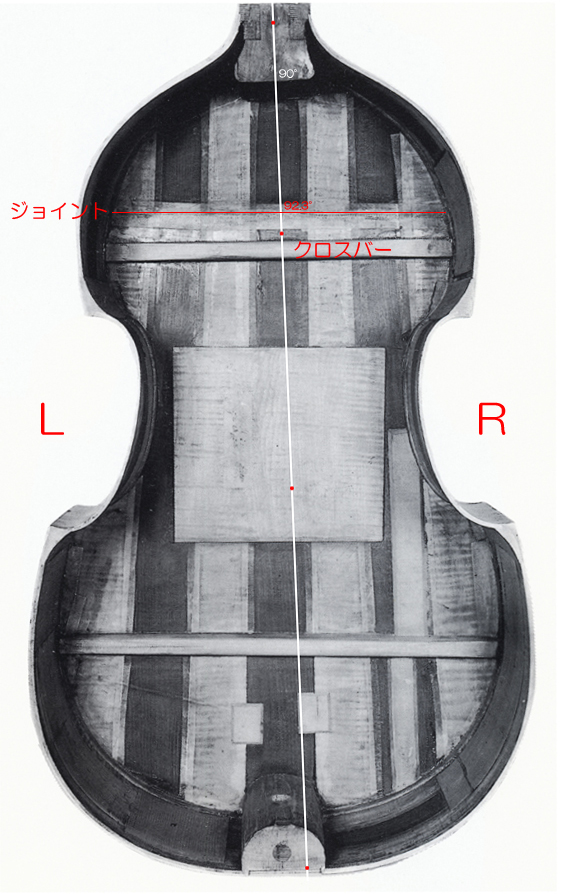

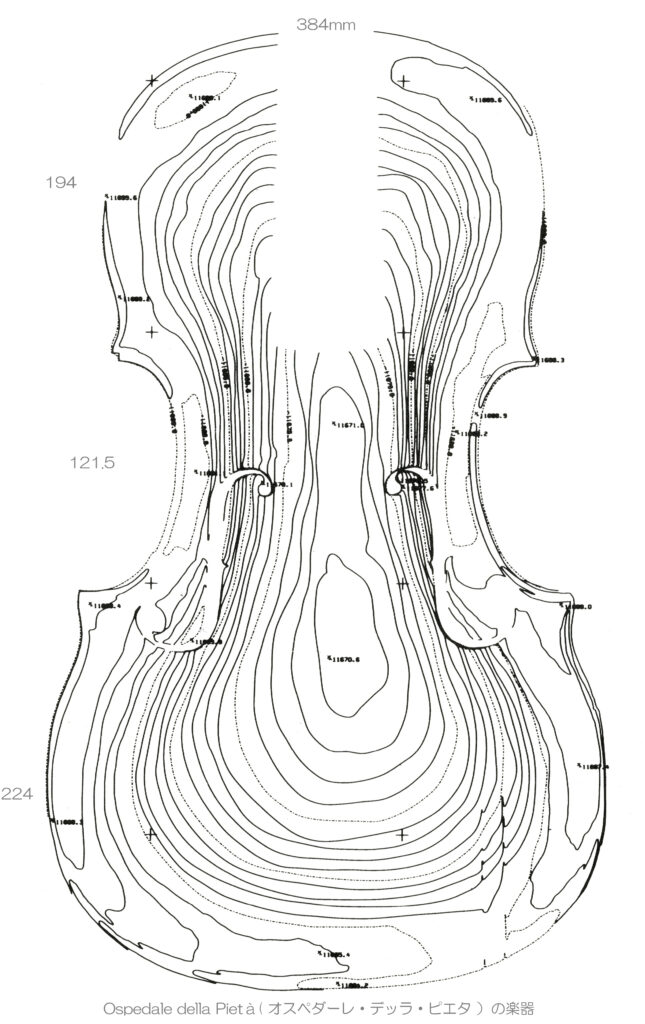

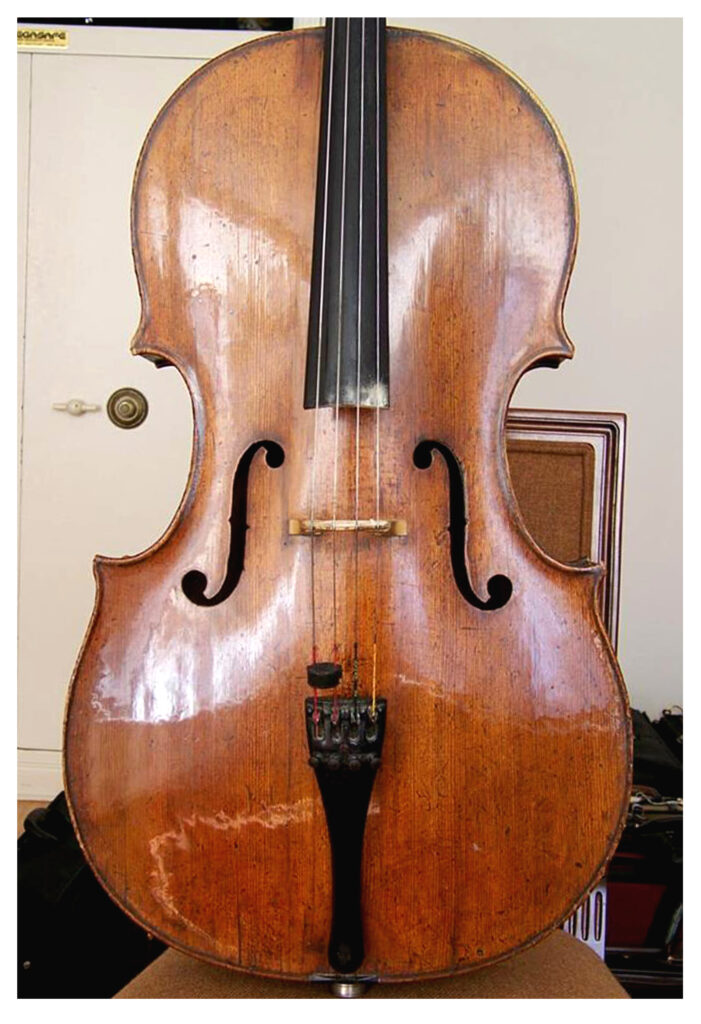

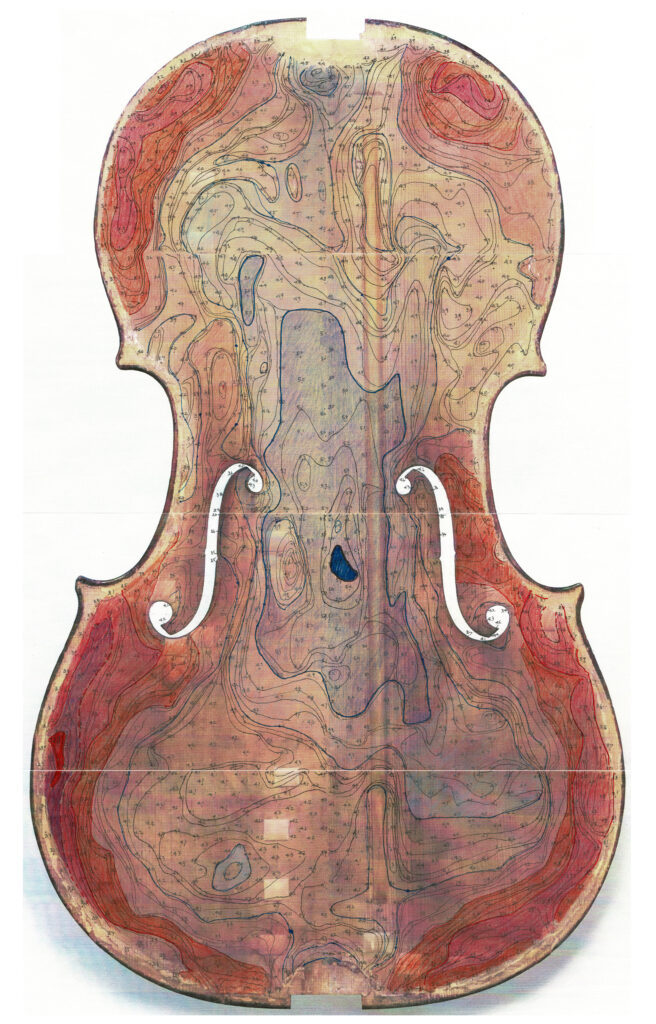

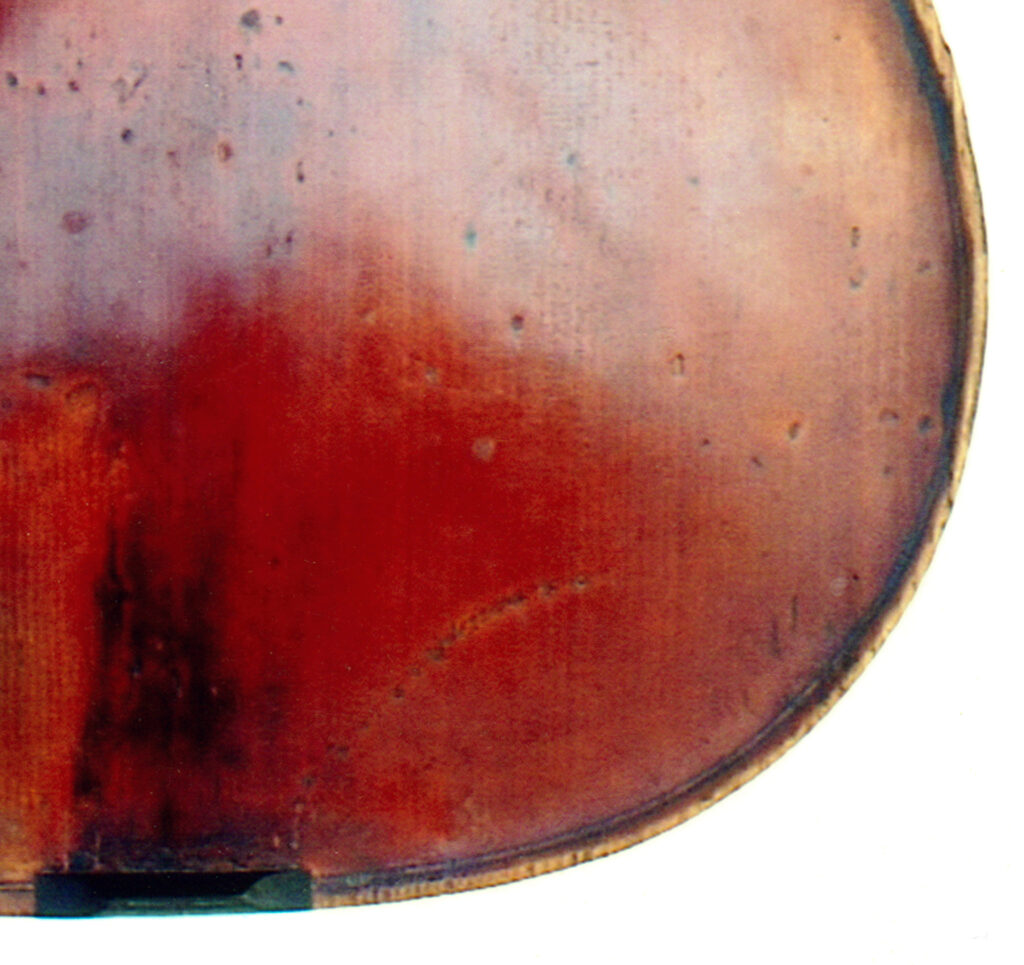

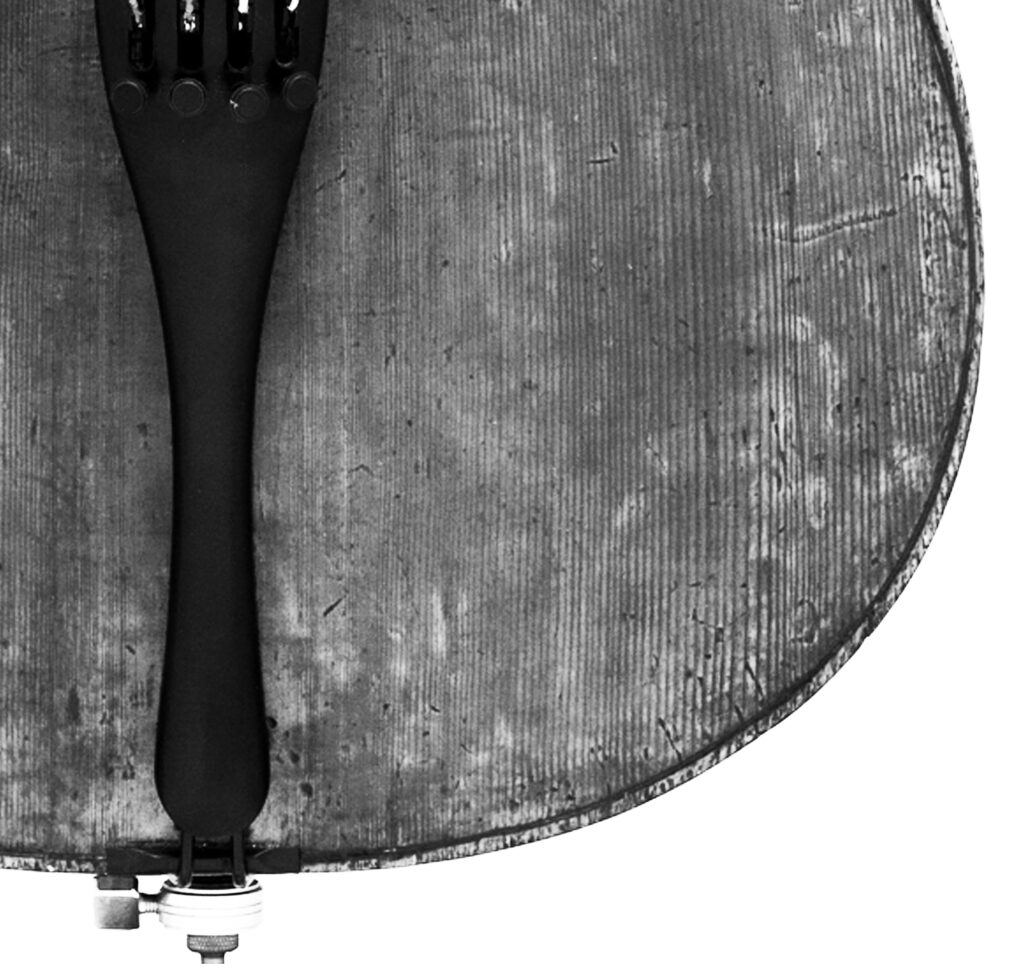

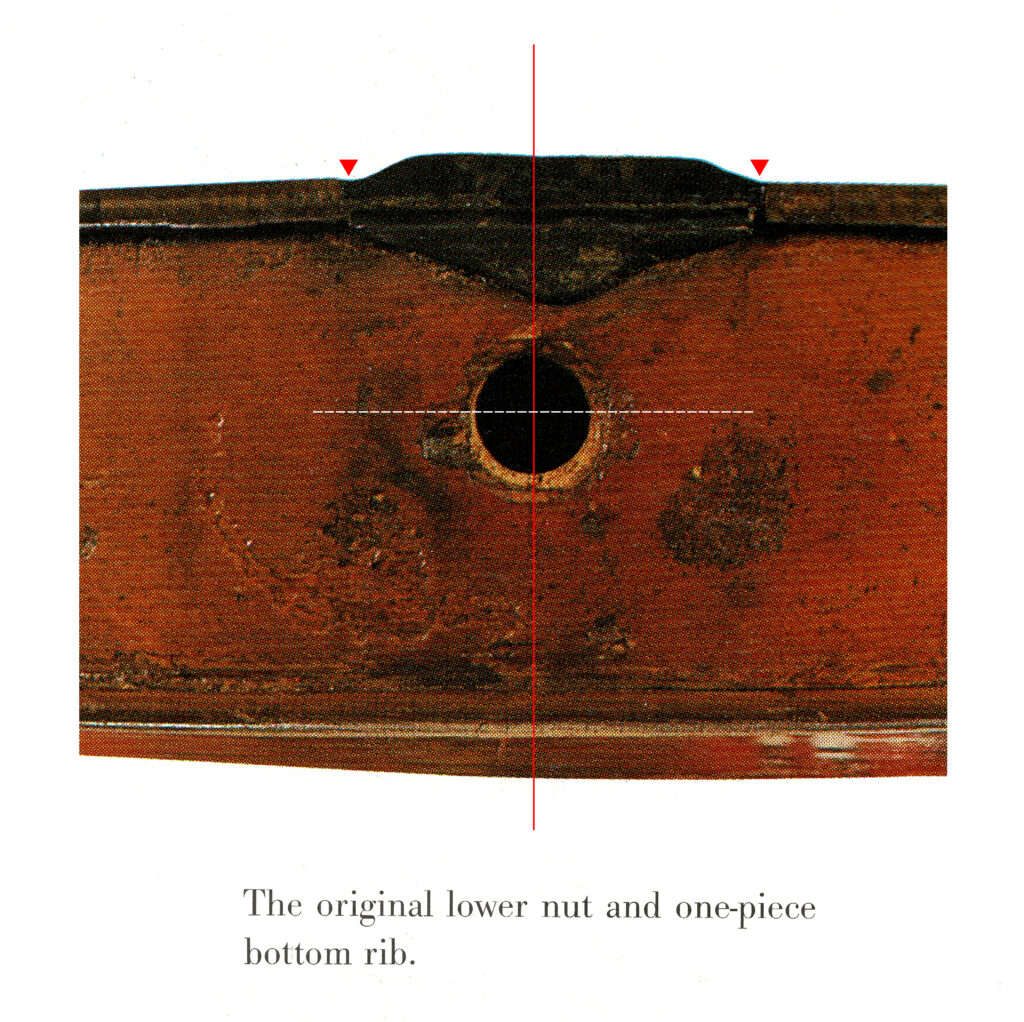

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700. ( 外側から見た景色にするため、左右反転した”鏡像”にしてあります。)

Old Italian Cello, ca.1700. ( 外側から見た景色にするため、左右反転した”鏡像”にしてあります。)

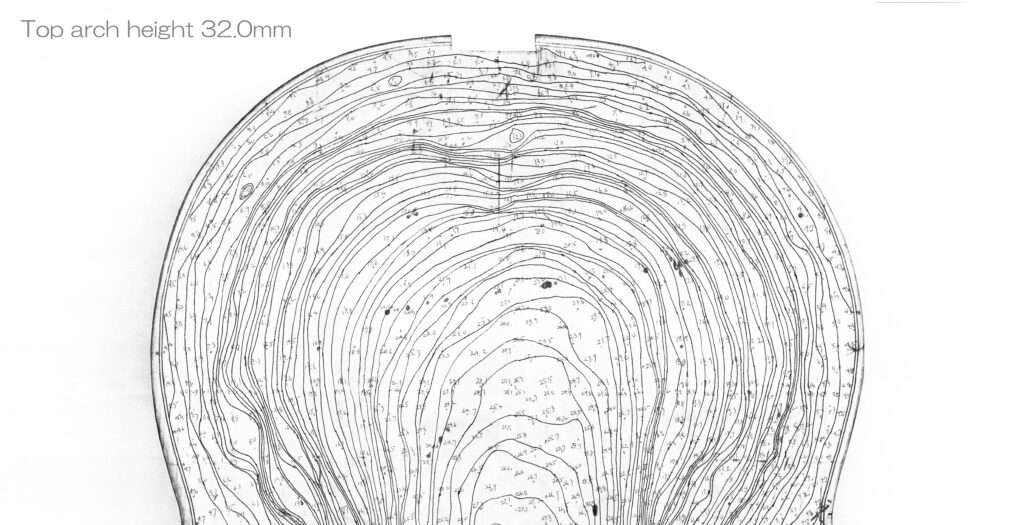

● 青線は厚さ5.0mmで 青色部はそれより厚い部分で、最厚部は5.5mmとなっています。なお、最厚部はこの表板の重心となっており、表板を水平にして ここをペン先で支えると表板は静止しました。

● 赤線は厚さ3.5mmで 赤色部はそれより薄い部分を意味し、最薄部は2.1mmです。

このチェロの場合で見れば 青色部平行四辺形の上下斜線のうち“上斜線”は C “ネックブロック”と、そして“下斜線”は D “エンドブロック”と対となり、応力ではさみこんだ E アッパーバーツとF ロワーバーツ・ゾーンを”折れ線”として その側にある”変換部”を緩める仕組みになっているようです。

“Thickness” Giovanni Battista Guadagnini Cello, 1757年

“Thickness” Giovanni Battista Guadagnini Cello, 1757年

表板厚のバランス配置には、後代の仕事で消えてしまったものも多いですが 製作者の意図が残っている場合は、考察するのが楽しめます。

“Thickness” Giovanni Battista Guadagnini Cello, 1743年頃

“Thickness” Giovanni Battista Guadagnini Cello, 1743年頃

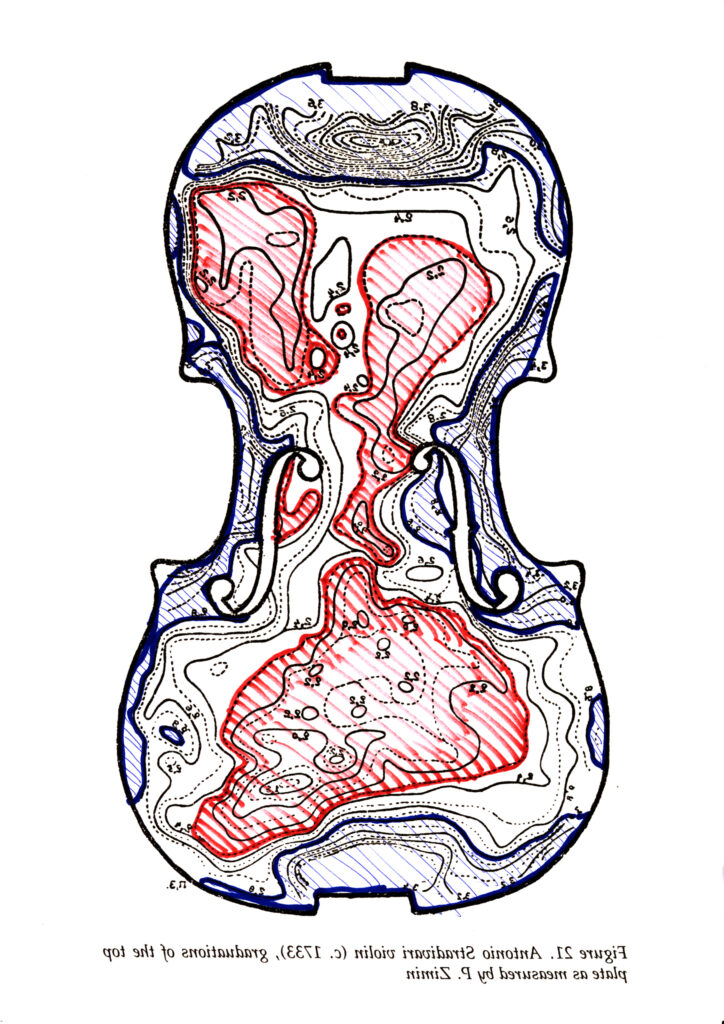

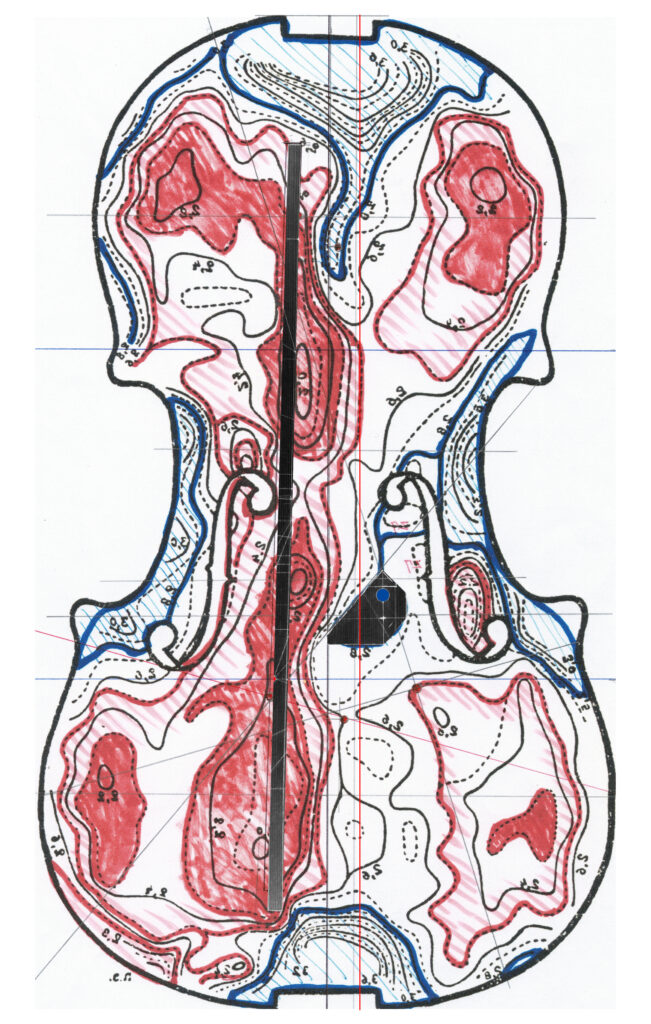

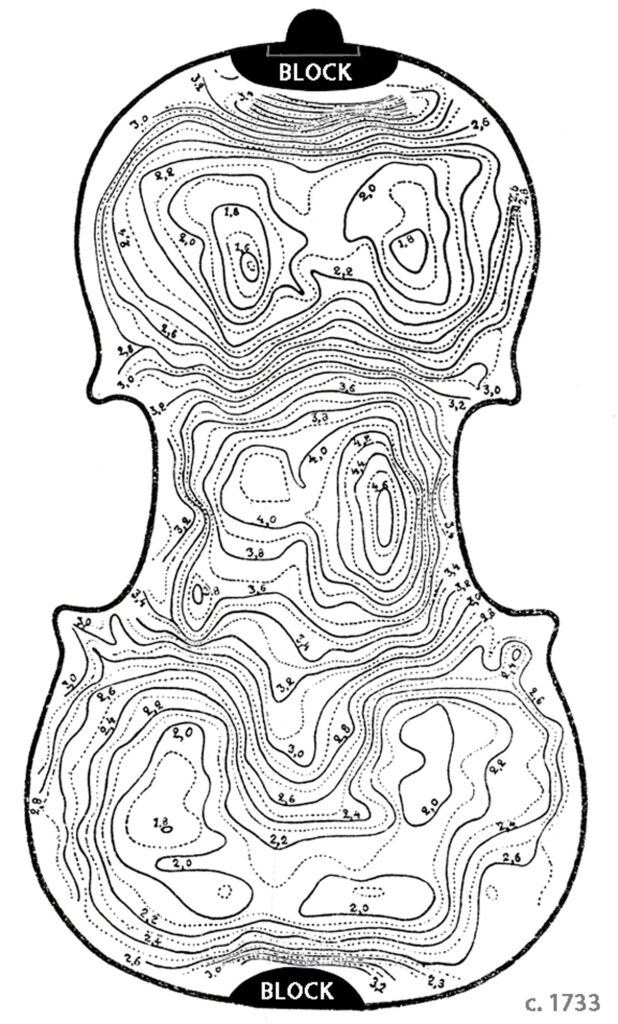

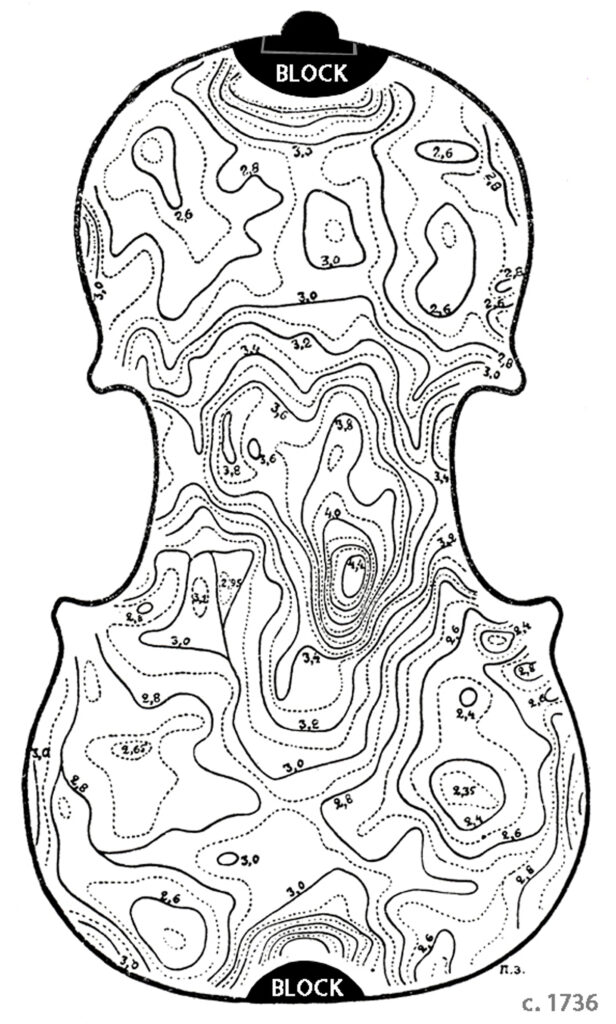

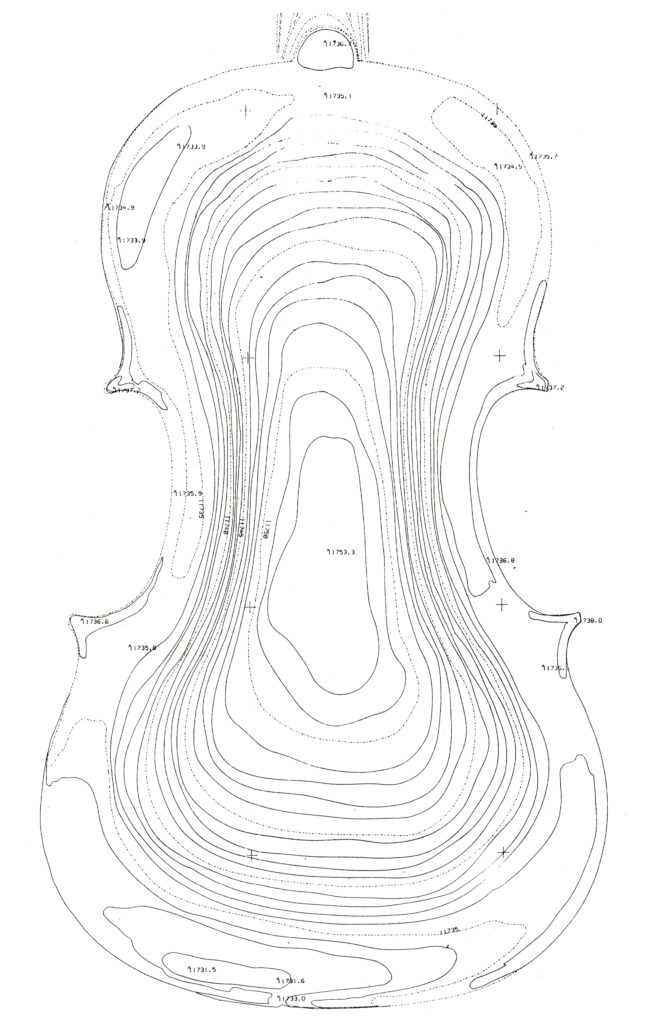

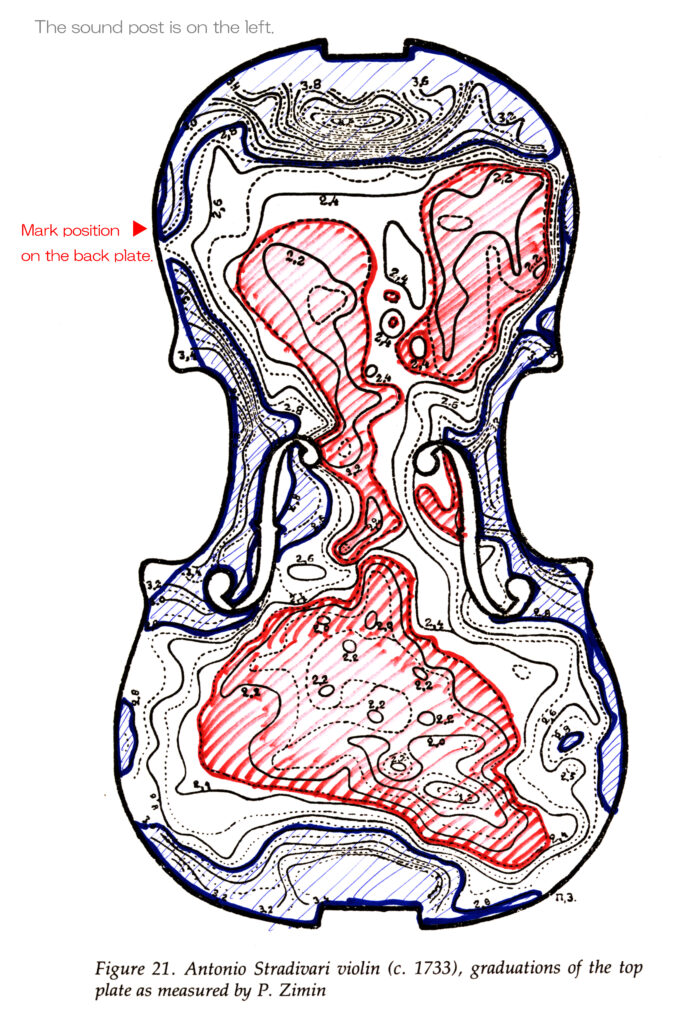

その視点で、1733年頃製作されたストラディバリウス・ヴァイオリンと 1736年頃のストラディバリウス・ヴァイオリンで 表板の厚さを比較すると、同一の製作者がであっても、後者が”ねじり”を大胆に取り込む改変を試みていることが判ります。

● 青線は厚さ2.8mmで 斜線部はそれより厚い部分です。

● 赤線は厚さ2.3mmで 斜線部はそれより薄い部分です。

Stradivari violin “Thickness ca.1733 ( Soundpost Position – Right side )

Stradivari violin “Thickness ca.1733 ( Soundpost Position – Right side )

● 青線は厚さ2.8mmで 斜線部はそれより厚い部分です。

● 赤線は厚さ2.5mmで 斜線部はそれより薄い部分を意味し、その内側赤塗り部は2.3mm以下を示しています。

Stradivari violin ” Thickness ca.1736 ( Soundpost Position – Right side )

Stradivari violin ” Thickness ca.1736 ( Soundpost Position – Right side )

但し 上図は、表板の板厚であって、 共鳴システムとしてそれに”ねじり”を生じさせるために”バスバー”と”魂柱”が加わることで、やっとキャラクターが設定されます。

そしてこれは、応力変形の”痕跡図”となります。

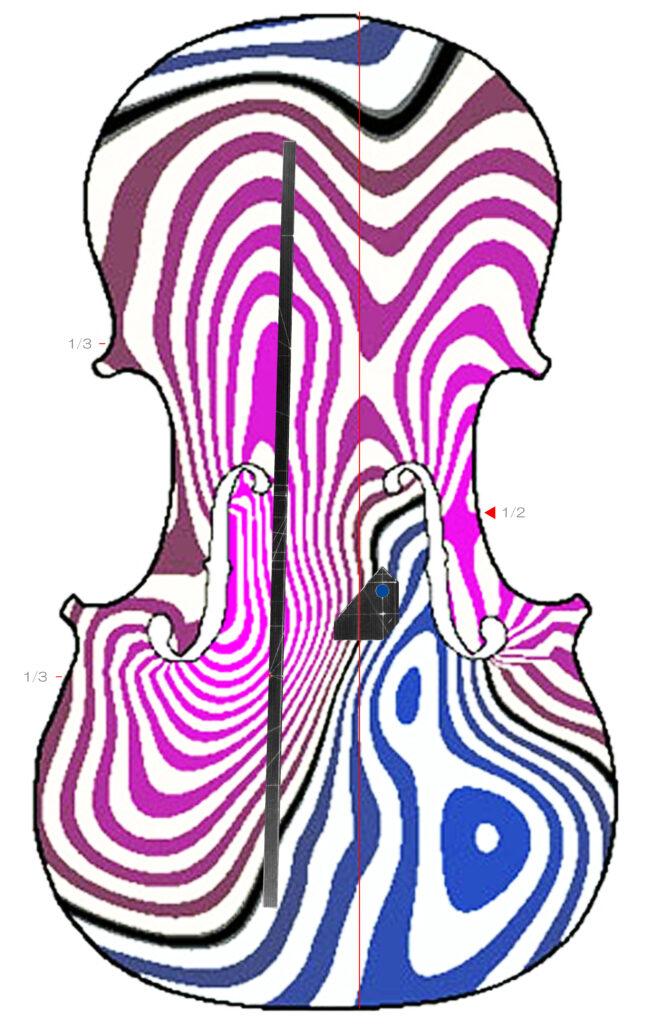

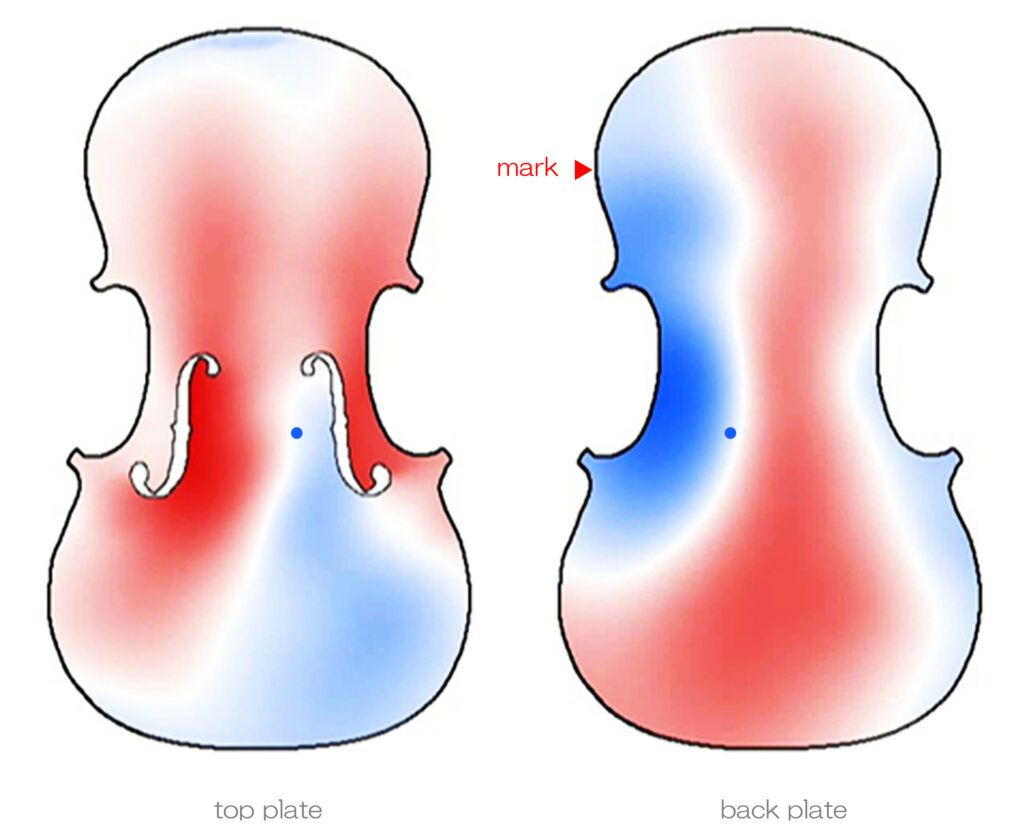

ヴァイオリンやチェロの表板はこのように “ねじり”により応力変形をすることは、計測機器の普及もあり 検索すると動画で見ることができる時代となりました。

例示した このモード図で魂柱横の黒線が示すように、魂柱は表板の左右が斜めに”ねじり”を生じながら、応力変形するときの”節”の位置を誘導しています。

● “箱状”で 7つの柱と 2つの開断面があるということ

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Nicola Albani Cello, Worked at Mantua and Milan 1753-1776

Nicola Albani Cello, Worked at Mantua and Milan 1753-1776

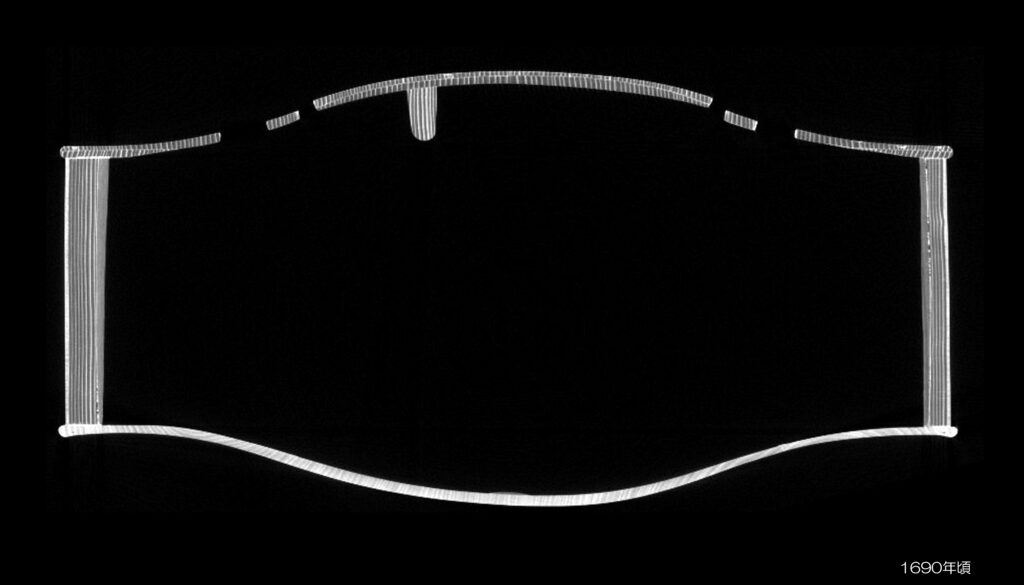

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “de Barjansky” 1690年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “de Barjansky” 1690年頃

May 30, 2025 16:06 Joseph Naomi Yokota Cello, Tokyo anno 2025

May 30, 2025 16:06 Joseph Naomi Yokota Cello, Tokyo anno 2025

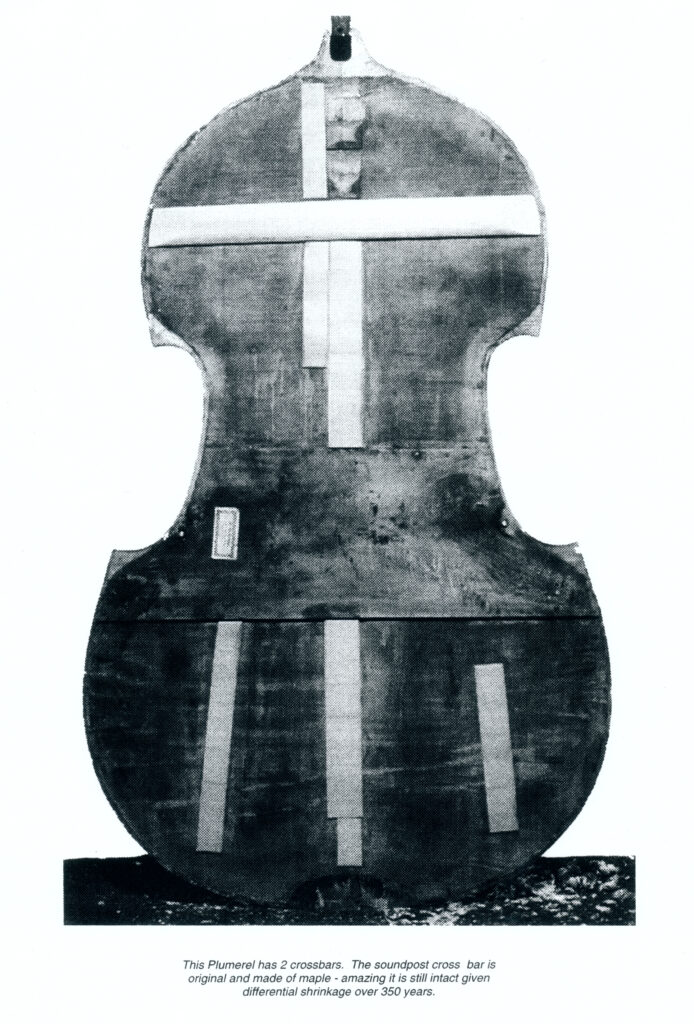

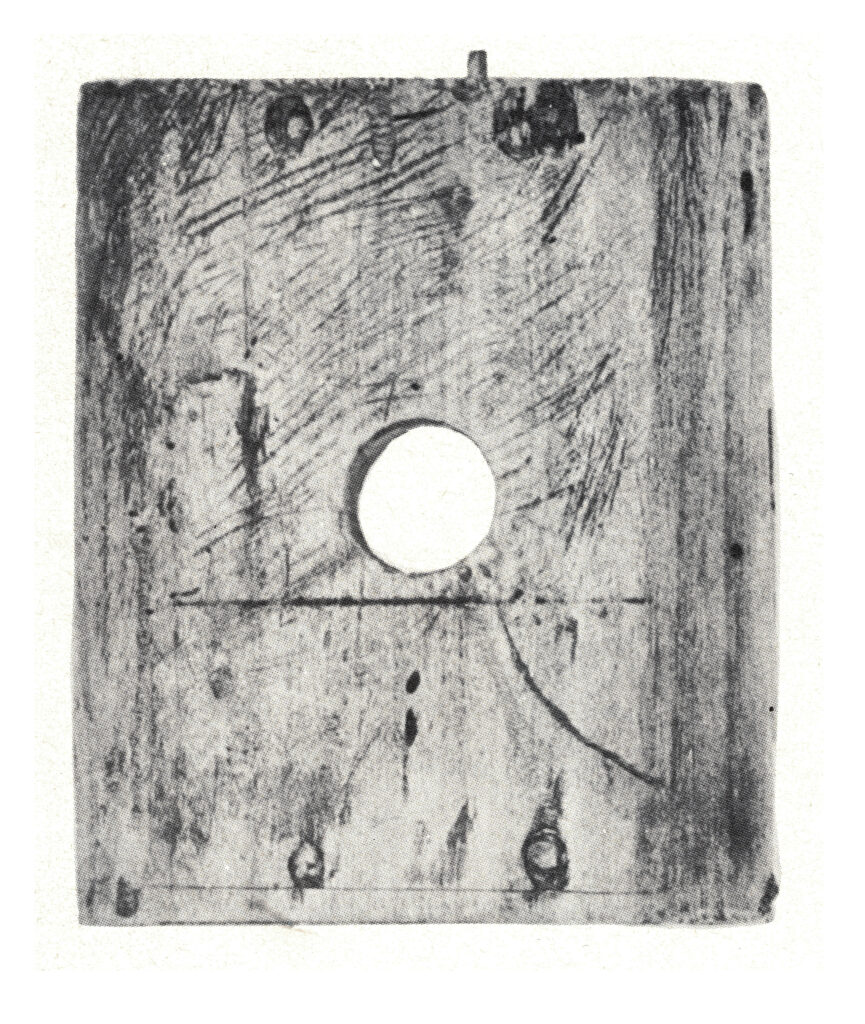

このように、ヴァイオリンやチェロなどの響胴は、固定式の6個の柱(ブロック)と”ねじり”を誘導するための1つの移動式柱( 魂柱 / Soundpost ) で 合計7個の柱、そしてF字孔とよばれる2つの”開断面”で構成されています。

そして 響きを選ぶための自由度と恒常性を確保する必要から、魂柱の位置( Soundpost Position ) は、「 1700年頃まで製作されたフラット・バック型弦楽器の 裏板中ほどのサウンドポスト・クロスバーが全長の1/2から エンドブロックにより近い位置まで対応できるように“幅広”であった事実が暗示するように 」駒に対応したのでなく裏板によって規定されています。

“Treble viol” Brescia

しかし、サウンドポスト・クロスバーが幅広だと剛性が上がりエネルギー消費が大きいので、1700年頃になると下写真のように魂柱をエンドブロック寄りの狭いゾーンだけに絞った”幅狭型”あるいは“下方設定型”へと移行していきました。

“Sound-post cross bar” 1780年頃

このような 魂柱位置設定の工夫は、先ほど”表板等厚線”で 例示させていただいたストラディヴァリウスの”裏板等厚線”で、魂柱位置を意味していると考えられる1733年頃の最厚部 4.6mmと、1736年頃の最厚部 4.4mmの位置を確認すれば 明解だと思います。

Stradivari violin “Thickness ca.1733 ( Soundpost Position – Right side )

Stradivari violin “Thickness ca.1733 ( Soundpost Position – Right side ) Stradivari violin ” Thickness ca.1736 ( Soundpost Position – Right side )

Stradivari violin ” Thickness ca.1736 ( Soundpost Position – Right side )

一人の弦楽器製作者が、ヴァイオリンの魂柱位置を “中点( 上下全長の1/2位置 )設定型”で製作した数年後に、“下方設定型”を製作している意味は深いのではないでしょうか。

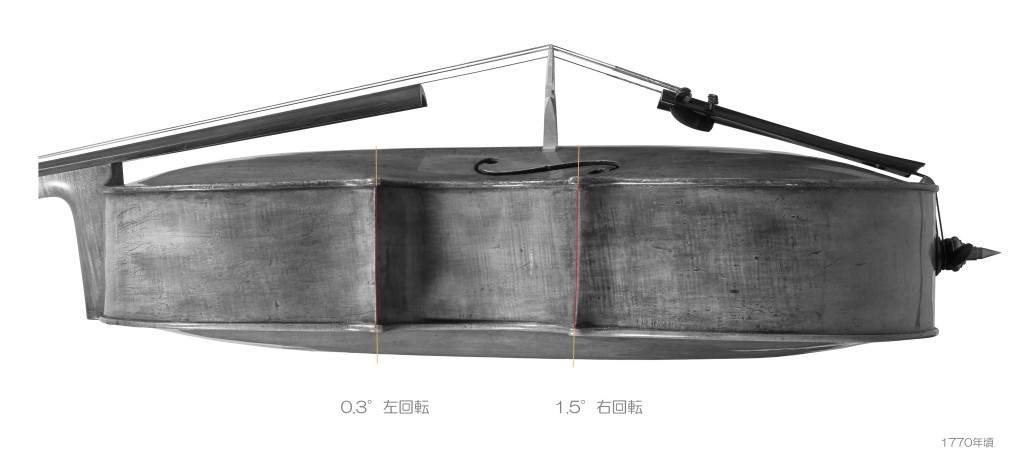

Jacob Stainer( ca.1617~ca.1683 ) Bass Tenor Viola da Gamba 1673 年

Jacob Stainer( ca.1617~ca.1683 ) Bass Tenor Viola da Gamba 1673 年 “中点( 上下全長の1/2位置 )設定型”

“中点( 上下全長の1/2位置 )設定型”

「 1737署名」”下方設定型”

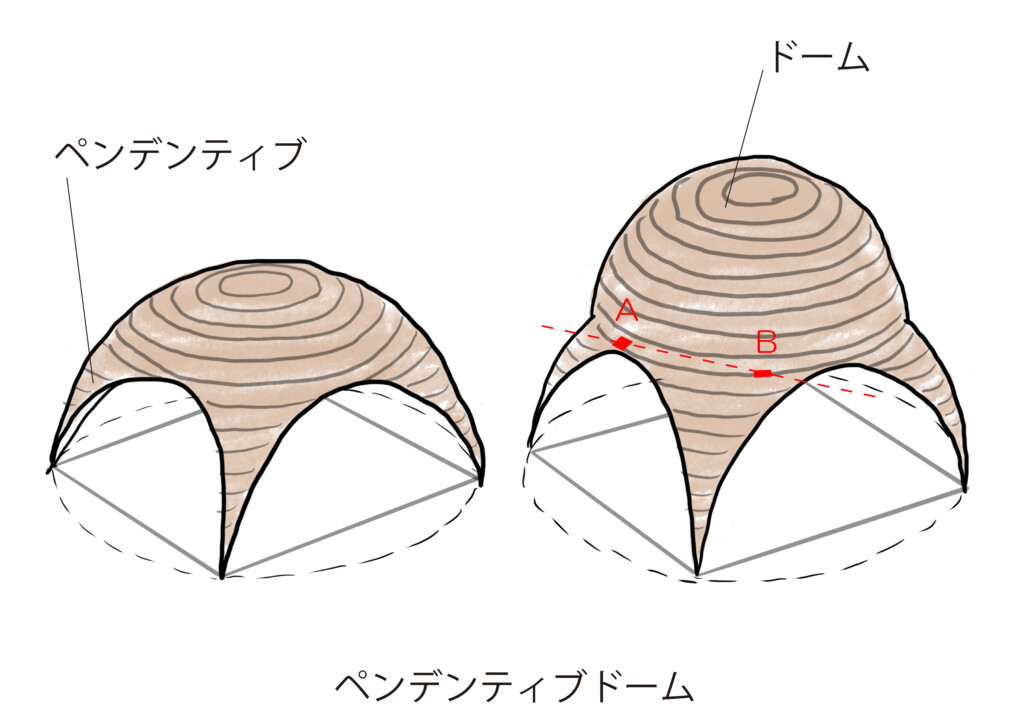

また、不連続面で構成されたアーチも”ねじり”を誘導しています。

私は、チェロやヴァイオリンの表板は 5階建ての”ペンデンティブドーム状”の不連続面構成体だと思っています。

Joseph Naomi Yokota Cello, Tokyo anno 2025

Matteo Goffriller ( 1659–1742) Cello, 1722年 “Wolfgang Boettcher ( 1935-2021 )” Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

“K.S.H Holm” Cello, Copenhagen DENMARK 1791年

“Antonio & Girolamo Amati” Cello Cremona 1622年

“Antonio & Girolamo Amati” Cello Cremona 1622年

Tommaso Carcassi Violin, Firenze 1786年

Tommaso Carcassi Violin, Firenze 1786年

Tommaso Carcassi Violin, Firenze 1786年

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin, Cremona 1686年

“Lira da braccio” Francesco Linarol ( 1502-1567 )

“Lira da braccio” Francesco Linarol ( 1502-1567 )

“Lira da braccio” Francesco Linarol ( 1502-1567 )

“Lira da braccio” Francesco Linarol ( 1502-1567 )

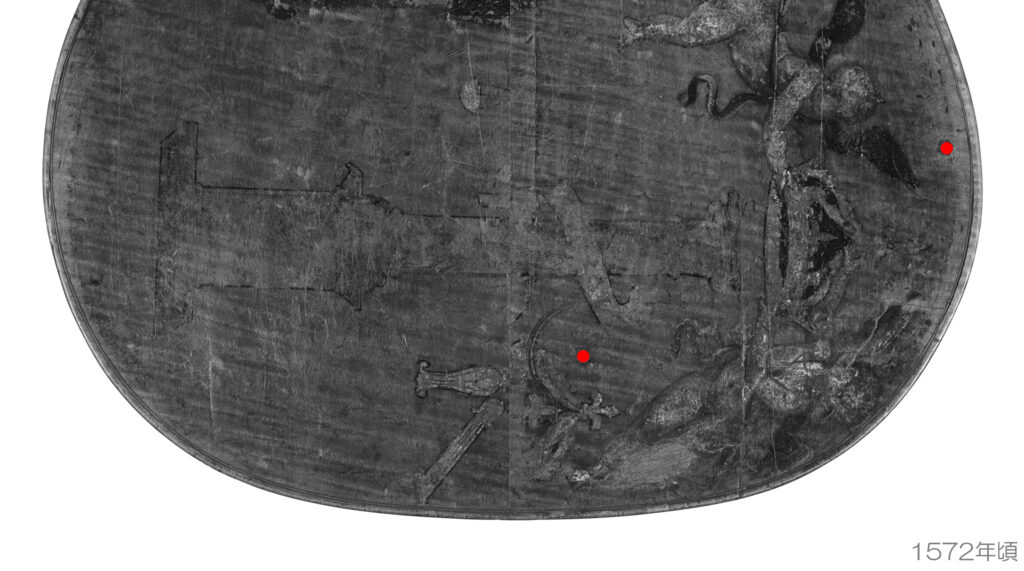

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Cello, 1572年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Cello, 1572年頃

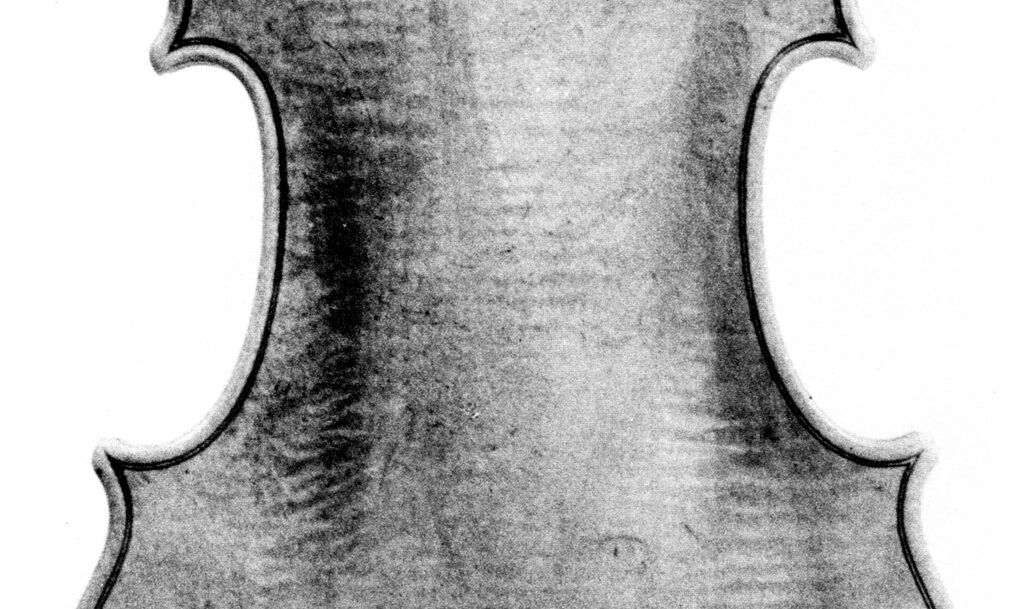

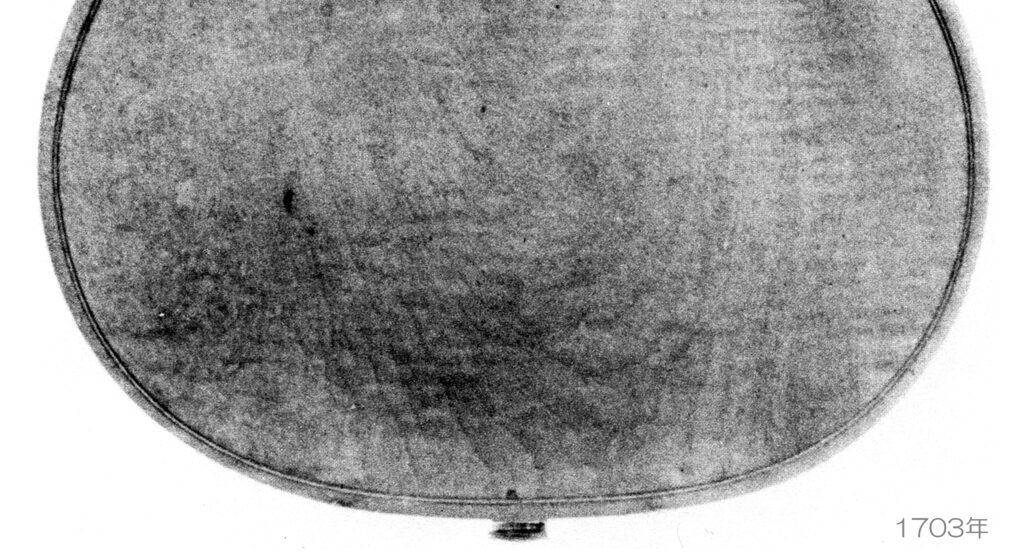

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Alsager” 1703年

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Cello, 1572年頃

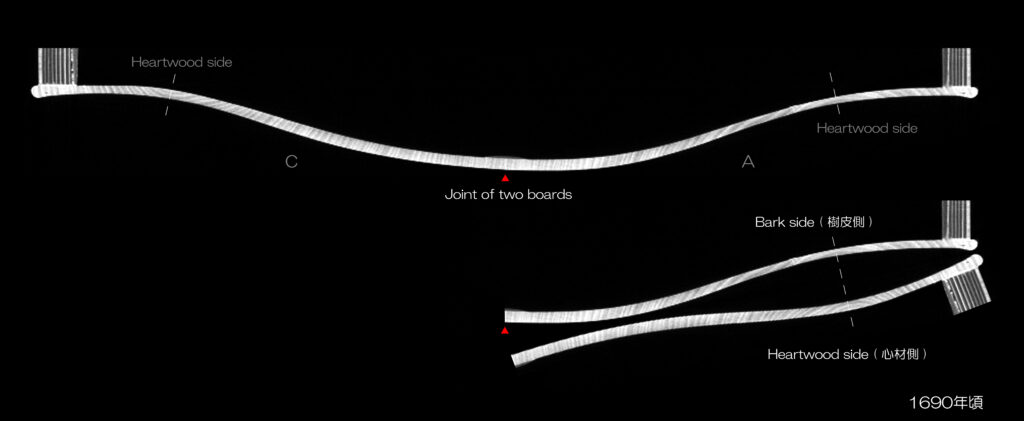

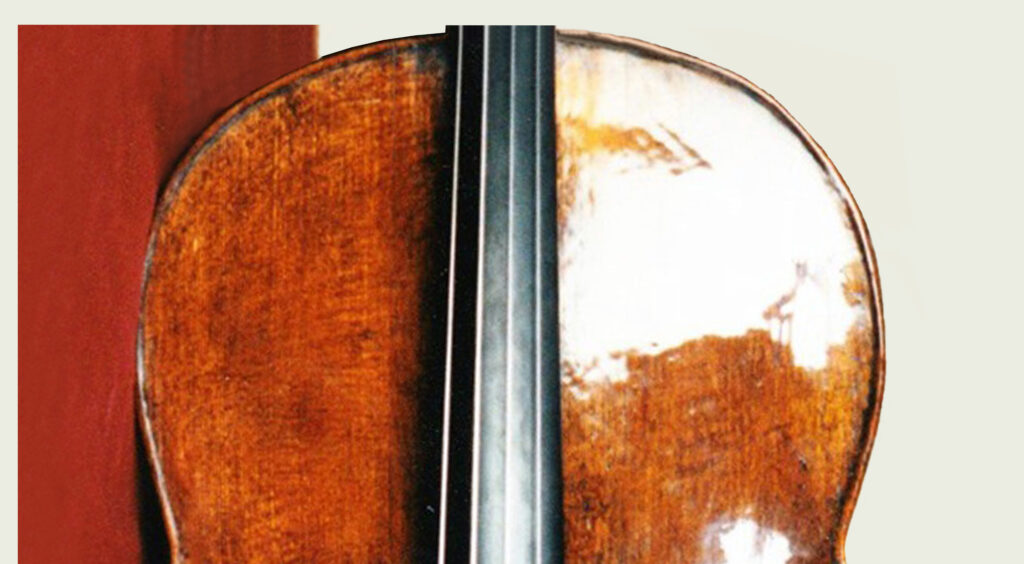

また 木伏(きぶせ)といいますが、 このアマティ・チェロのように 2枚接ぎ裏板でありながら、片側をひっくり返して接合することで 樹木の木理により”ねじり”が強化されたチェロや、ヴァイオリンの存在は重要です。

Nicola Albani ( Worked at Mantua and Milan 1753-1776 ) Cello, Milan 1770年頃

そして、板目の木取位置が離れていることで、左右のキャラクター差を強化したうえに”幅はぎ”加工をして、より複雑化されたチェロ裏板もあります。

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Cello, “Herbert” 1677年

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Cello, “Herbert” 1677年

Amati cello

Amati cello

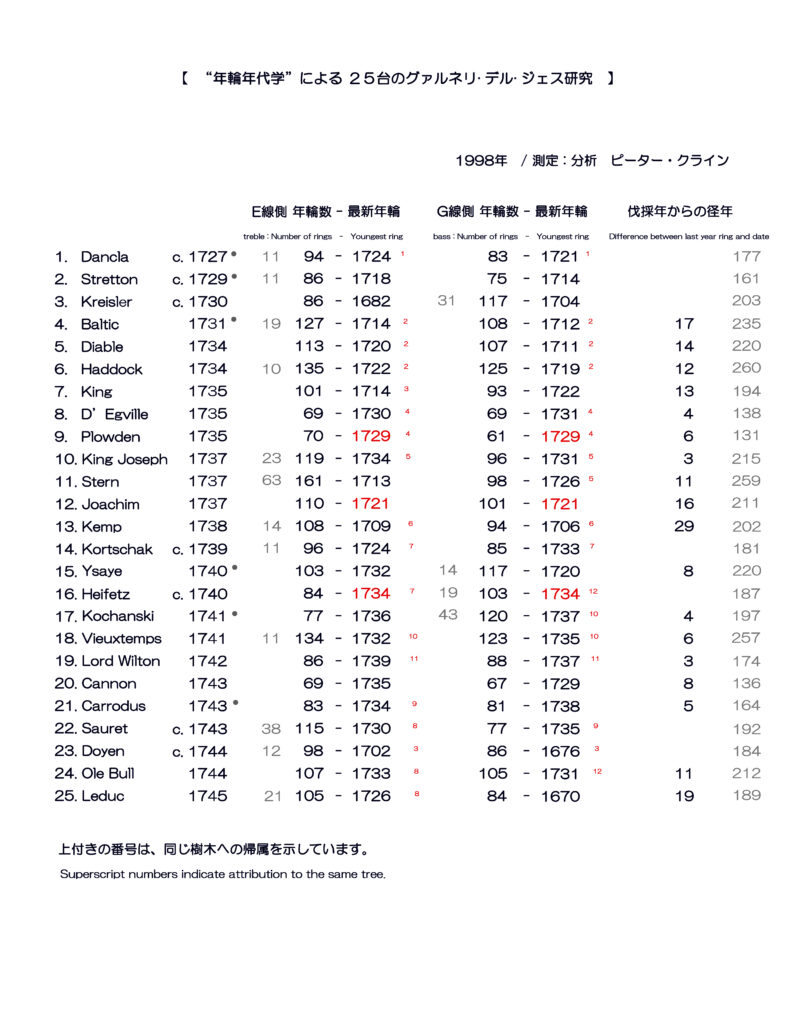

このような 2枚接ぎの裏板や表板で左右が異なる事例研究は、下記のガルネリ・ヴァイオリン25台で表板左右の”年輪数”と”年輪パターンによる年代推定”を検証したものが知られています。

年輪本数の左右差は63本の 1737年”Stern”が最大で 高音側年輪161本 : 低音側98本とされ、次が43本の 1741年”Kochanski” 高音側77本 : 低音側120本など、ガルネリが2枚接ぎ表板を製作するのに あえて左右違う材木で組み合わせていたという状況証拠となっています。

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Cello, 1572年頃

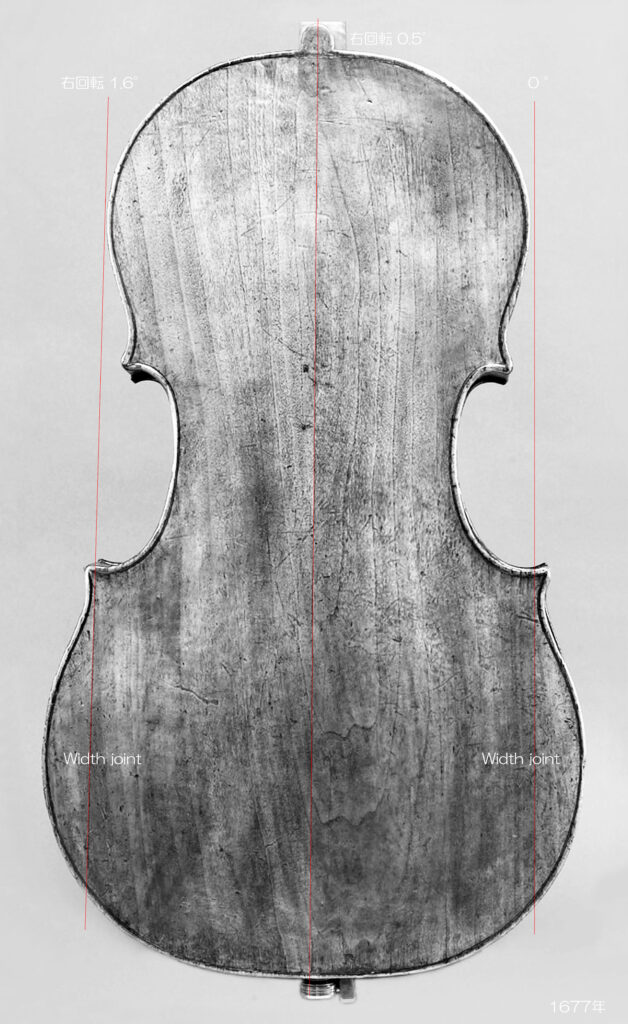

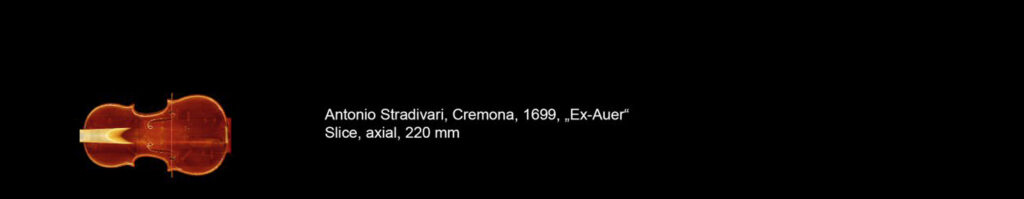

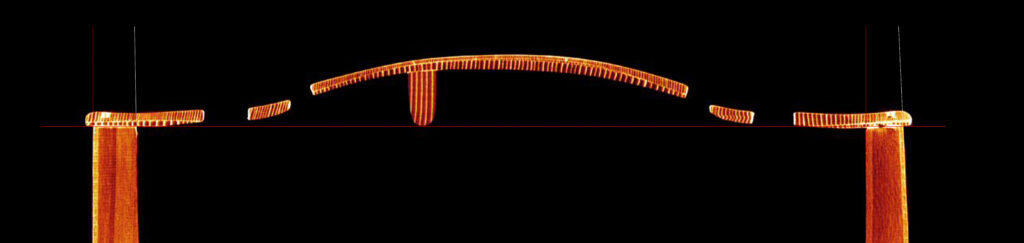

最後に このアマティ・チェロと同じような”木伏”で製作された、ストラディバリウス・チェロ “de Barjansky” 1690年頃のCT画像で、反転された木理のようすを観察してみてください。

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violoncello, “de Barjansky” 1690年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violoncello, “de Barjansky” 1690年頃

“木理”の応用で”ねじり”を増加させた反転接合裏板

“木理”の応用で”ねじり”を増加させた反転接合裏板

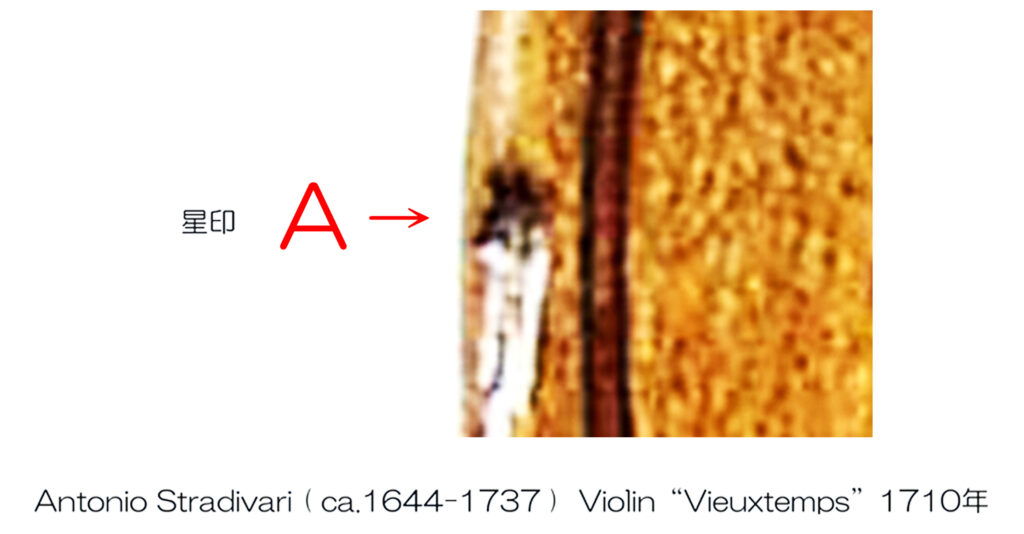

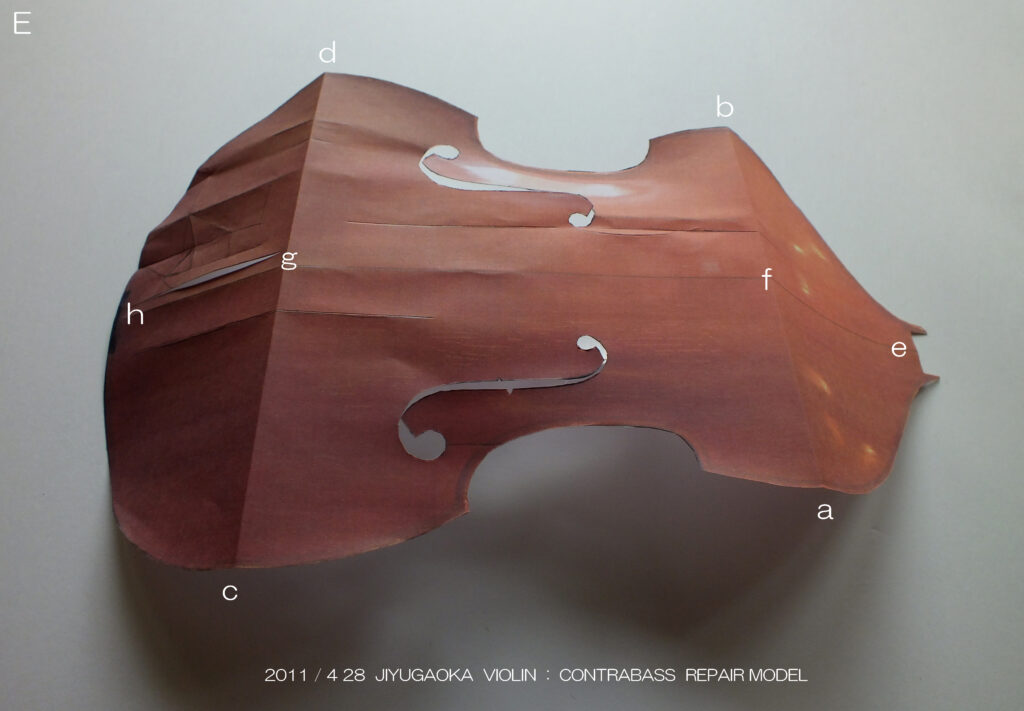

● サウンド・アジャストの方法

このように響胴に共鳴現象を誘導する工夫は、西欧圏で誕生し普及した ヴァイオリン属でも響板の¹¯¹ 立体的形状や¹¯² 板の厚さ、¹¯³ 2つのF字孔の関係による”ねじり”誘導、固定式柱である²¯¹ 6個のブロック設定、移動式柱である1本の²¯² 魂柱( soundpost )、そして²¯³ 人為的なナイフ痕や不連続凹凸、そして焼いた治具で引っ掻くように入れられた³ 工具痕跡などとして沢山見ることができます。

²¯³ オールド・・ヴァイオリン表板F字孔内側

“Old violin” ca.1650 ( F-stop 182mm / Belly 346-164-107-192 )

“Old violin” ca.1650 ( F-stop 182mm / Belly 346-164-107-192 )

³ Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

³ Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

³ Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

¹¯¹ Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

¹¯¹ Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年 Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Cello, “Messeas” 1731年

“Knife marks” Pressenda Violin 1843年

“Knife marks” Pressenda Violin 1843年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violoncello,”Pawle” Block 1730年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violoncello,”Pawle” Block 1730年頃 Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin,”Nebel” Turin, 1785年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin,”Nebel” Turin, 1785年 Carlo Bergonzi ( 1683-1747 ) Violin “Cramer-Heath”, Cremona 1732年から1734年頃

Carlo Bergonzi ( 1683-1747 ) Violin “Cramer-Heath”, Cremona 1732年から1734年頃

“K.S.H. Holm” Cello, Copenhagen DENMARK 1791年

“K.S.H. Holm” Cello, Copenhagen DENMARK 1791年

Antonio Stradivari Violin, “Vieuxtemps” 1710年

“Stradivari violin front thickness” ca.1733 ( Soundpost Position – Left side )

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Joseph Thomas Klotz ( 1743-1809 ) Violin, Mittenwald 1780年頃

Joseph Thomas Klotz ( 1743-1809 ) Violin, Mittenwald 1780年頃

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin, Cremona 1660年頃

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin, Cremona 1660年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Milstein” 1716年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Milstein” 1716年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “K-T” Cremona 1725年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “K-T” Cremona 1725年

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” 1775年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” 1775年

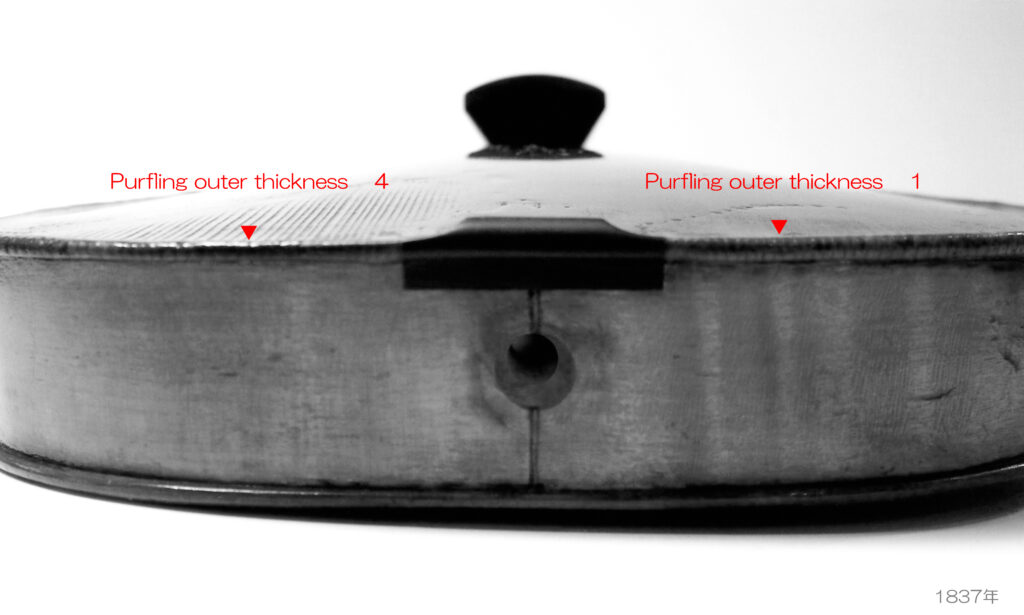

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年 Gasparo Bertolotti da Salo( ca.1562-1609 ) Cello, Brescia 1600年頃

Gasparo Bertolotti da Salo( ca.1562-1609 ) Cello, Brescia 1600年頃

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello( Length of back 746mm ), “Ex Pawle” 1730年頃

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin, Cremona 1660年頃

Andrea Guarneri ( 1623-1698 ) Violin, Cremona 1660年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Milstein” 1716年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Milstein” 1716年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “K-T” Cremona 1725年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “K-T” Cremona 1725年 Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, Piacenza 1745年頃

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” 1775年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” 1775年

Joseph Thomas Klotz ( 1743-1809 ) Violin, Mittenwald 1780年頃

Joseph Thomas Klotz ( 1743-1809 ) Violin, Mittenwald 1780年頃

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Gasparo Bertolotti da Salo( ca.1562-1609 ) Cello, Brescia 1600年頃

Gasparo Bertolotti da Salo( ca.1562-1609 ) Cello, Brescia 1600年頃

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello( Length of back 746mm ), “Ex Pawle” 1730年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello( Length of back 746mm ), “Ex Pawle” 1730年頃

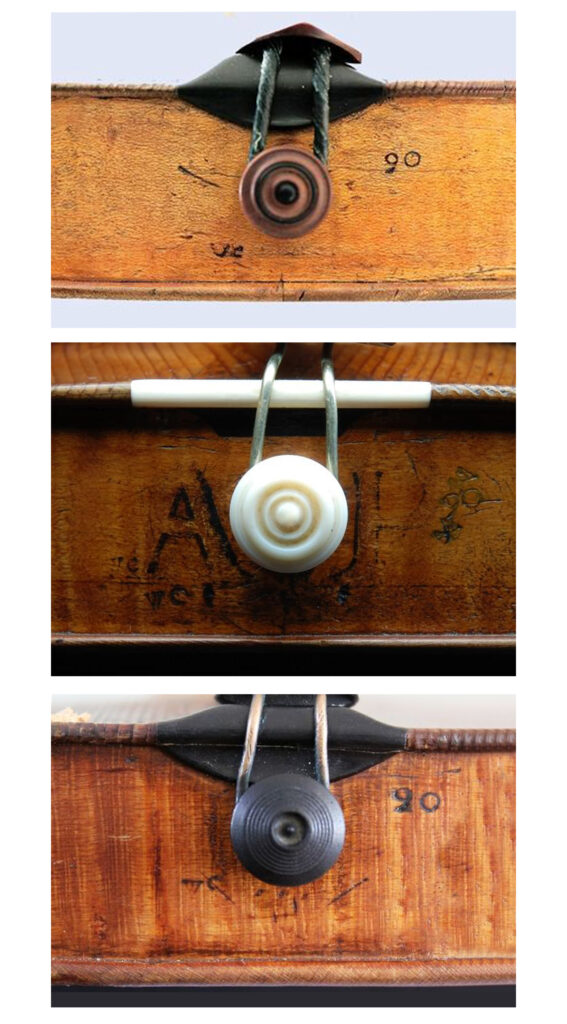

“90”刻印

“90”刻印

“WC”刻印

“WC”刻印

Joann Paul SCHORN Violin, 1710年

Peter Köpf Violin, Munich – Fussen 1647年

Peter Köpf Violin, Munich – Fussen 1647年

Richard DUKE ( 1718-1783 ) Violin, London 1770年頃

Richard DUKE ( 1718-1783 ) Violin, London 1770年頃

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin,” L.A.T” Turin, 1784年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin Piacenza 1745年頃

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin Piacenza 1745年頃

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Ex Joachim” 1775年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Ferdinando Garimberti ( 1894-1982 ) Violin, Milano 1925年

Ferdinando Garimberti ( 1894-1982 ) Violin, Milano 1930年

Ferdinando Garimberti ( 1894-1982 ) Violin, Milano 1930年

Ferdinando Garimberti ( 1894-1982 ) Violin, Milano 1942年

Ferdinando Garimberti ( 1894-1982 ) Violin, Milano 1942年

“Warped violin”

“Warped violin”

Hieronymus Amati ( ca.1561-1630 ) Violin, Cremona 1629

Hieronymus Amati ( ca.1561-1630 ) Violin, Cremona 1629

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

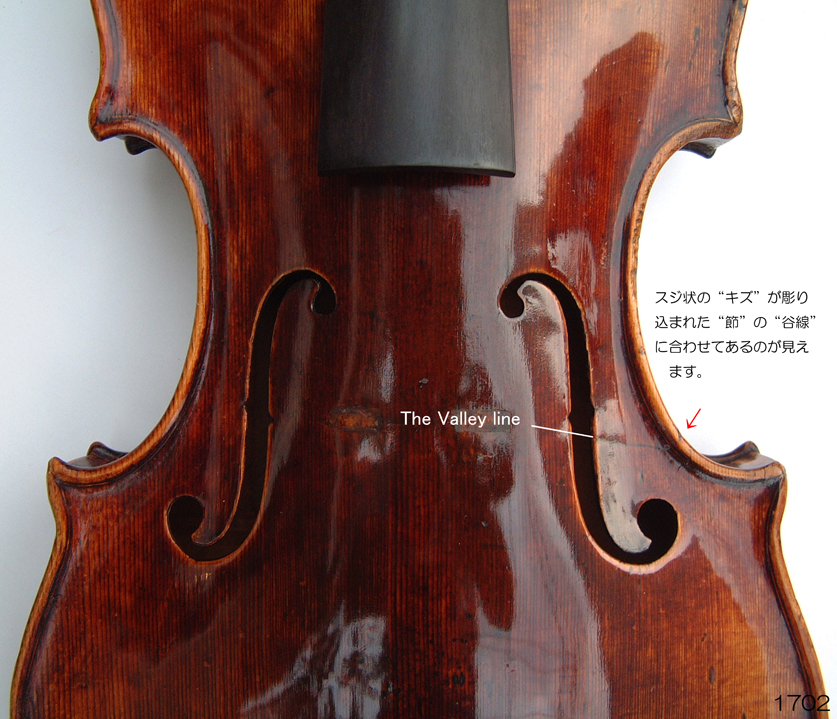

Matteo Goffriller( 1659-1742 ) Violin 1702年右側F字孔の外側中央にスジ状の”キズ”が見えますが、これも製作者本人が このヴァイオリンを作った時に入れたものです。

Matteo Goffriller( 1659-1742 ) Violin 1702年右側F字孔の外側中央にスジ状の”キズ”が見えますが、これも製作者本人が このヴァイオリンを作った時に入れたものです。 この写真でわかるように、”キズ”に見えたスジは傷が最も付きにくい窪みの底にあたる“谷”に入っています。 当然ですが偶発的なものでないと理解していただけると思います。

この写真でわかるように、”キズ”に見えたスジは傷が最も付きにくい窪みの底にあたる“谷”に入っています。 当然ですが偶発的なものでないと理解していただけると思います。

Giovanni Grancino( 1637-1709 ) Violin, Milan 1690年

Giovanni Grancino( 1637-1709 ) Violin, Milan 1690年

それから、先ほど( 2025年11月01日 )盗難にあったとの手配記事で思いだしたのですが、寺神戸亮さんが使用している 1690年製のジョヴァンニ・グランチーノ作 ヴァイオリンも、右F字孔にスジ状のキズ加工がしてあります。

Ryo Terakado’s violin was stolen!

In the train from Breda to Den Haag, on November 1

Probably at the holland spoor station.

It’s a Grancino 1690, with a Hieronimus Amati label 1690. It was in a blue BAM case, with also 2 bows by Eitan Hoffer.

Please keep an eye open!

ともあれ どうか、早期に発見されますよう お祈りいたします。

Giovanni Grancino( 1637-1709 ) Violin, Milan 1690年

Giovanni Grancino( 1637-1709 ) Violin, Milan 1690年

Johann Adam Popel( Ende17.-Anfag 18.) Viola、1664年頃

Johann Adam Popel( Ende17.-Anfag 18.) Viola、1664年頃

また、このビオラの右側F字孔に 2本のスジ状キズが入っているのも M.Goffrillerと 同じ考えによるものと思われます。

このように、スジ状のキズを入れてある弦楽器は、音響的条件を推測するのに重要です。

このように、スジ状のキズを入れてある弦楽器は、音響的条件を推測するのに重要です。

Old Cello

Old Cello

Carlo Antonio Testore( 1687-1765 ) Violin, 1740年頃

Carlo Antonio Testore( 1687-1765 ) Violin, 1740年頃 このヴァイオリンの右側F字孔の”スジ状のキズ”も見てください。そして下に角度を変えて撮影した写真をあげました。

このヴァイオリンの右側F字孔の”スジ状のキズ”も見てください。そして下に角度を変えて撮影した写真をあげました。

これにより”スジ状キズ”は”谷線”として刻まれていることが確認できます。このようなキズが偶発的にはいることはほとんどありません。

これにより”スジ状キズ”は”谷線”として刻まれていることが確認できます。このようなキズが偶発的にはいることはほとんどありません。 Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃 Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “del Gesù” Violin, 1740年頃

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “del Gesù” Violin, 1740年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年頃

“Lira da braccio” Francesco Linarol ( 1502-1567 )

“Lira da braccio” Francesco Linarol ( 1502-1567 )

● ヴァイオリン奏者やチェロ奏者が忘れたこと

ところで そもそも話ですが… 現在、クラシック音楽で使用される楽器の多くが1830年~1860年頃に発明されたり、改変されています。

■ Nicolò Paganini ( 1782-1840 ) 1820年 “24 Capricci” 出版

1831年4月17日( 日曜日) “パリ・デビュー” 1828 Vienna, 1831 London

■ 1830年 ベルリオーズ ( 1803-1869 )《幻想交響曲》が初演。

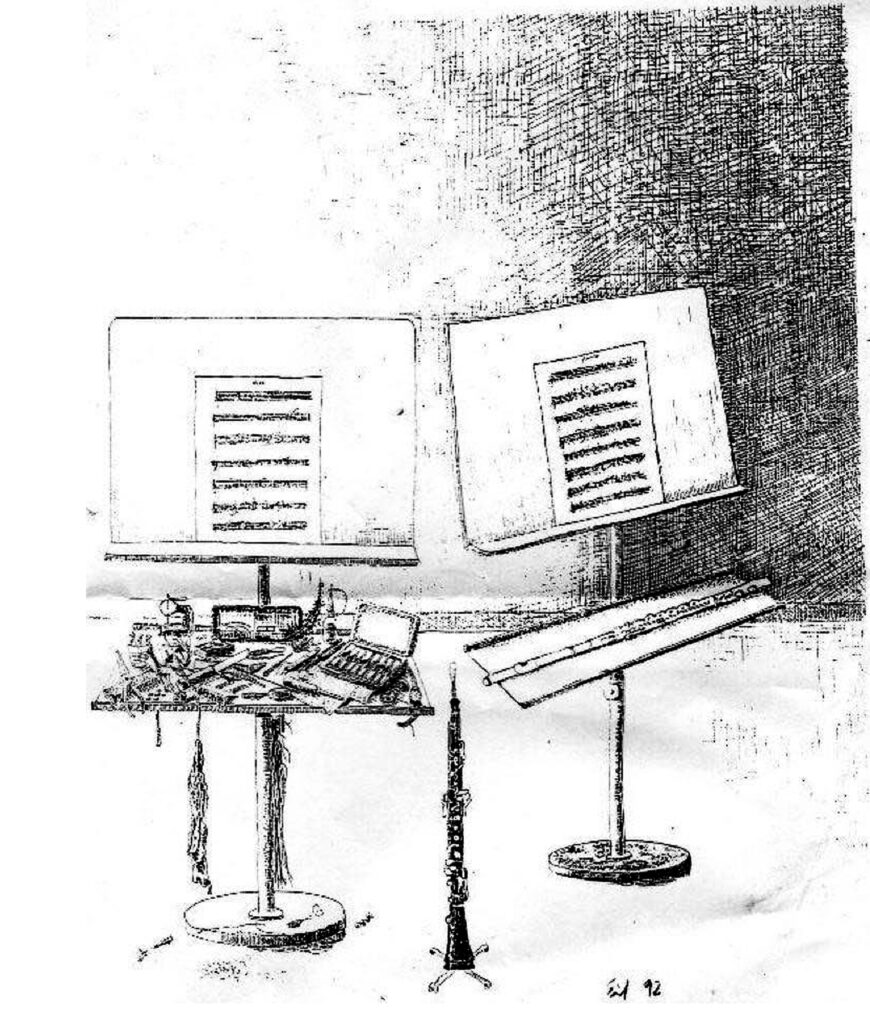

■ 1831年~1847年 ベーム式フルートが発明され普及が始まります。 Theobald Böhm ( 1794-1881 )

■ 1831年~1847年 ベーム式フルートが発明され普及が始まります。 Theobald Böhm ( 1794-1881 )

■ 1835年 メンデルスゾーン ( 1809-1847 )が、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者に就任します。

■ 1835年 メンデルスゾーン ( 1809-1847 )が、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者に就任します。

Friedrich Dotzauer ( 1783-1860 ) “113 Studien” Klingenberg 1837年

■ 1838年 Dominique Peccatte ( 1810-1874 ) 工房設立 ヴァイオリン弓やチェロ弓を”モダン型”に差し替える流れが始まりました。

■ 1814年~1850年 バルブの発明により、ナチュラル・ホルンが次第にバルブ付きのフレンチ・ホルンに置き換えられました。

■ 1843年 ベーム式クラリネットが開発されました。Hyacinthe E. Klosé ( Louis Auguste Buffet / jeune (

■ 1844年 ベルリオーズ ( 1803-1869 ) 「管弦楽法」出版

【 1855年 補訂版 】

Lisa Cristiani ( 1827-1853 ) “Cello endpin” 1845-1850年頃撮影( daguerréotype )

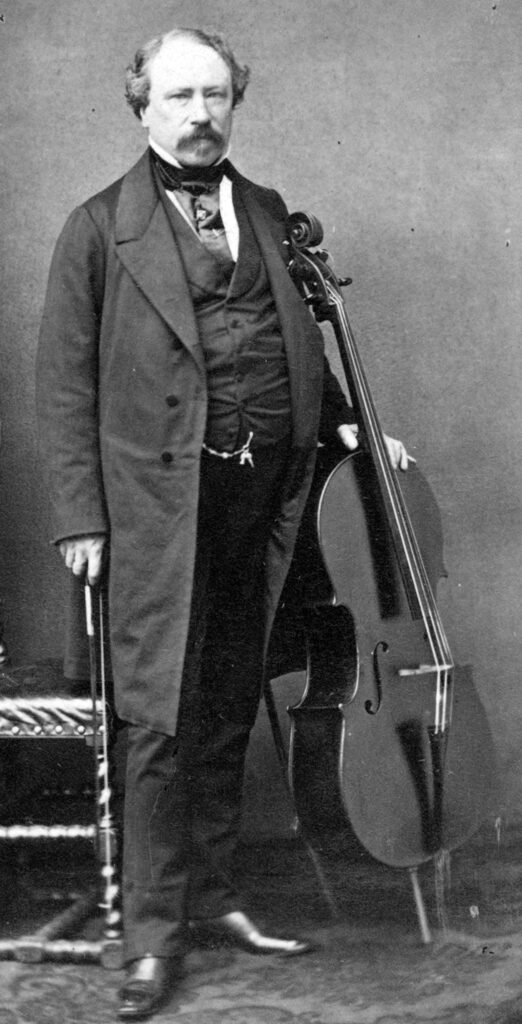

Adrien-François Servais( 1807-1866 )

Adrien-François Servais( 1807-1866 )

■ 1840年~1847年頃 チェロのエンドピンが考案され普及が始まりました。Adrien-François Servais( 1807-1866 ) / Lisa( Elise ) Cristiani( 1827-1853 )

1845-1850年頃撮影( daguerréotype )

■ 1840年~1855年 ヴァイオリン顎当ての普及 ルイ・シュポーア( Louis Spohr 1784-1859 )が 考案者であるかは判然としませんが、パブロ・デ・サラサーテ( 1844-1908 ) はパリ音楽院に在籍していた1855年頃には使用していたようです。

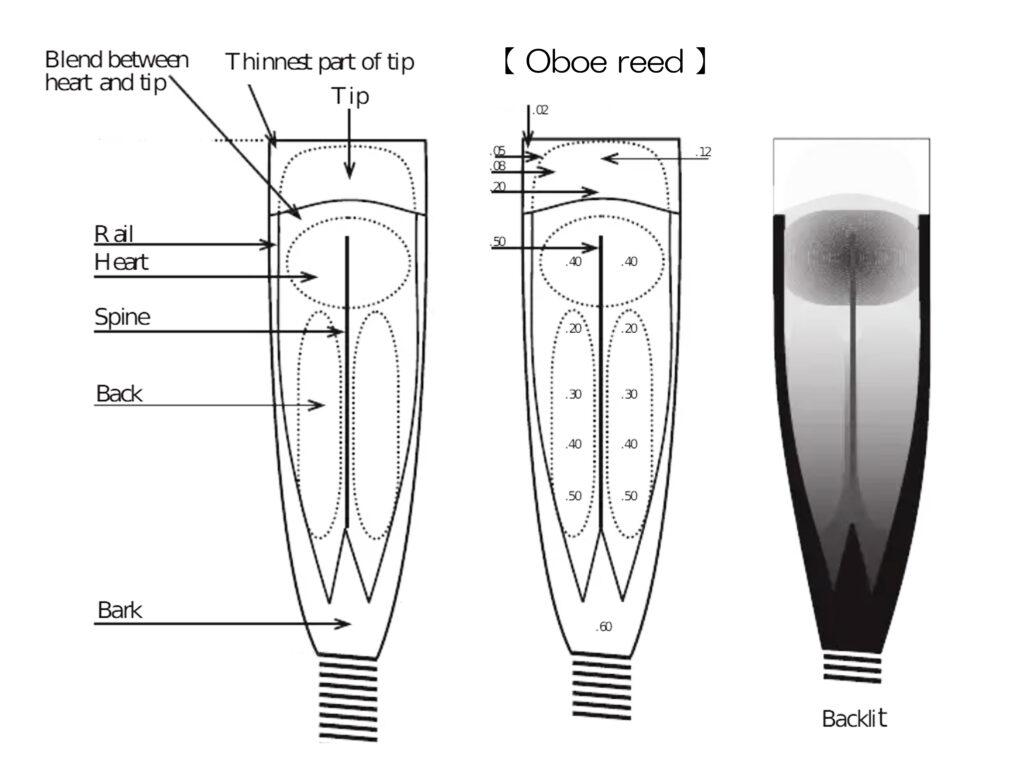

■ 1855年 オーボエ / コンセルヴァトワール式 ( Conservatoire system )が普及しました。 コンセルヴァトワール式とは、トリエベール ( Frédéric Triebert 1813-1878 )が開発し、現在一般的となったオーボエのキーシステムです。

■ 1855年 オーボエ / コンセルヴァトワール式 ( Conservatoire system )が普及しました。 コンセルヴァトワール式とは、トリエベール ( Frédéric Triebert 1813-1878 )が開発し、現在一般的となったオーボエのキーシステムです。

“Oboe vs. Flute” 時代の流れによりオーボエもフルートなどとおなじようにキーシステムを取り入れました。その過程でフルートは曖昧な表情をある程度捨て去ることで成功を得ました。しかし、オーボエは繊細な深さのある表現に最後までこだわりました。機動性を犠牲にしてでも…

“Oboe vs. Flute” 時代の流れによりオーボエもフルートなどとおなじようにキーシステムを取り入れました。その過程でフルートは曖昧な表情をある程度捨て去ることで成功を得ました。しかし、オーボエは繊細な深さのある表現に最後までこだわりました。機動性を犠牲にしてでも…

オーボエなどの”ダブルリード”菅楽器では、その特質が音色を左右することもあり、多くの奏者が葦材そのものか、半完成品のリードを入手した上でプラークと呼ばれる船型の下敷きをリードの間に挟み、自分に合ったリードに削った上で使用しています。

また、シングルリードと異なりダブルリードは演奏の前に水につけてから演奏しますので、奏者は水入れを携帯し 演奏中は少しの休符であればそのままで、多少の乾きは舌で舐めて湿らせ、それ以上に乾いていれば水入れに再度浸してから使用します。

そのリードはケーン( 葦 )という天然素材でできており、使用すると疲労していきますので寿命は短く、一般的には 良い状態で使えるのは約30~40時間程と言われています。また、個体差はありますが 使用できる期間はだいたい2~4週間ほどだそうです。

張りのある状態が完全になくなった時にリードが寿命を迎えたと判断されます。新しいリードは張りが強く、馴染ませないと吹きにくいため、ある程度硬さがとれるように調整します。

ですから 長持ちさせるために、なるべく1本だけ使用し続けるのではなく、3~5本をローテーションして使用するなどしながら演奏されています。

■ 1853年 ベルリンに ベヒシュタイン・ピアノ 社 “C. Bechstein Pianofortefabrik” が創業。

■ 1853年 ニューヨークに “Steinway & Sons”社が創業。

■ 1830年~1850年 英国において 1830年に開設されたマンチェスター・リヴァプール鉄道にはじまる鉄道開設ブームがおこり、1850年までに営業開始した旅客鉄道のイギリス国内総延長は およそ9656km に達しました。

■ 1851年5月1日~10月15日 第1回万国博覧会であるロンドン万国博覧会がハイド・パークで開催されました。

■ 1852年 大統領であったルイ・ナポレオンは 前年にクーデターを起こし、独裁体制である「第二帝政」を確立し、1852年に皇帝ナポレオン三世( Napoléon III 1808-1873 )として即位します。

■ 1848年~1871年 サルデーニャ王国が主導してミラノ、ヴェネツィアに反乱が起こり、最終段階の1871年に教皇領であったローマを占領しサルデーニャ国王 ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世( 1820-1878 )が統一イタリアの国王( 在位1861-1878 )として正式にローマを首都として定め、近代国家であるイタリア王国が成立しました。

Christian Heinrich Hohmann ( 1811-1861 ) “Praktische Violinschule” 1850年以前

Heinrich Ernst Kayser ( 1815-1888 ) “36 Studies Op.20”, 1848年

Jakob Dont ( 1815-1888 ), Vienna / “24 Etudes and Caprices” Vienna, 1849年頃

■ 1849年に発明され 176年間変わっていない物

2004年頃のことですが、私は ヴァイオリン響胴の”腹”と”節”について研究していました。

このときに、響胴が振動するための”機能”設定は、表情に富んだ響きやレスポンス、キャリング力といった”性能”から逆リレーションによって決定するものと思い到り、その因果関係を実証する方法を考えました。

そのケーススタディーとして、管楽器は”機能”と”性能”が直結していて分かりやすいと考え、さっそく実験してみました。

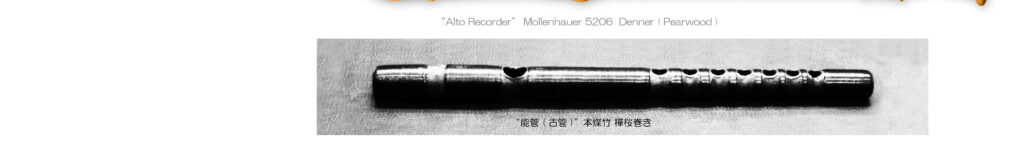

因みに、若いころの話ですが 観世流 能楽師の知人から “古管”の能管( 本煤竹樺桜巻 )を貸してもらい 吹いていた事があります。その練習のあいまに 能管をながめていて『全部の孔と孔の間が樺桜で巻かれ漆仕上げとされているのはなぜ?』と 疑問を感じた経験があり、 それが”節”として設計されたことが この時にイメージできたのです。

能楽で用いる能管は、長さ38~39cm程で 竹を素材とし、指孔7孔と歌口を成型したあと、それらの間に樺( 桜の表皮を薄く裂いて糸状につないだもの )を巻き、漆や朱を塗ります。管の内側は、歌口と第1指孔の間に細い竹片(喉)を入れたりすることで、その内径の一部が狭めてあるのが特徴です。

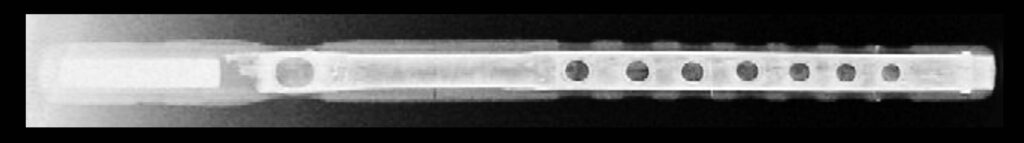

これに対して 下の”Oboe” in C, Jacob Denner( 1681-1735 )と、”Flauto traverso” Jean-Hyacinth Rottenburgh (1672-1756)は、中央部の指孔が3孔と3孔に分けてあり、 その下の モーレンハウエル社 アルト・リコーダー( ツゲ材 )は Jacob Dennerが 1735年以前に製作したものを参考として2003年頃製作されたもので、6孔のグループと1孔で製作されています。

そこで、能管の 歌口、7指孔の間に巻かれた樺を”節”として考え、その効果を確認することにしたのです。

私が考えた実験は、このモーレンハウエル社 アルト・リコーダー( 472mm / 186.5g )に、輪ゴム( 直径38mm / 0.17g )を“簡易的な節”として6孔の指孔グループを 3孔づつに分けるように巻きつけ、 音階を鳴らしその直後にハサミで輪ゴムを切って外し その状態でまた音階を鳴らして 差を比較するものです。

そして 実験結果は、予想を遙かに越えたものでした。

木管楽器の材質が その響き方に影響することは よく知られていますが、第3指孔と第4指孔間に 輪ゴムを巻いただけで菅体の響き方が明瞭となる変化は、なかなか衝撃的でした。

このように、輪ゴムによる”簡易的な節”で この差が生じるということは、輪ゴムより重さがあるものを巻いたらなお更でしょうし、彫り起こしや、管の内側に挿入して内径を狭めた”節”の効果がどれ程大きいかが分かります。

ともあれ、私は この実験結果により高性能弦楽器( High performance stringed instruments )を 実際に製作できると信じるようになりました。

ところで、楽器にとって固有振動を安定的な響きに役立てるのは、意外と難儀です。

それは 音響機器のスピーカーで 簡単に検証できます。

スピーカーの下に敷くものは、一般に”インシュレーター”と呼ばれています。小さなスピーカーでも 机や床とスピーカーの間にインシュレーターを挟むと音が良くなります。

From a Facebook post dated October 1, 2025

From a Facebook post dated October 1, 2025

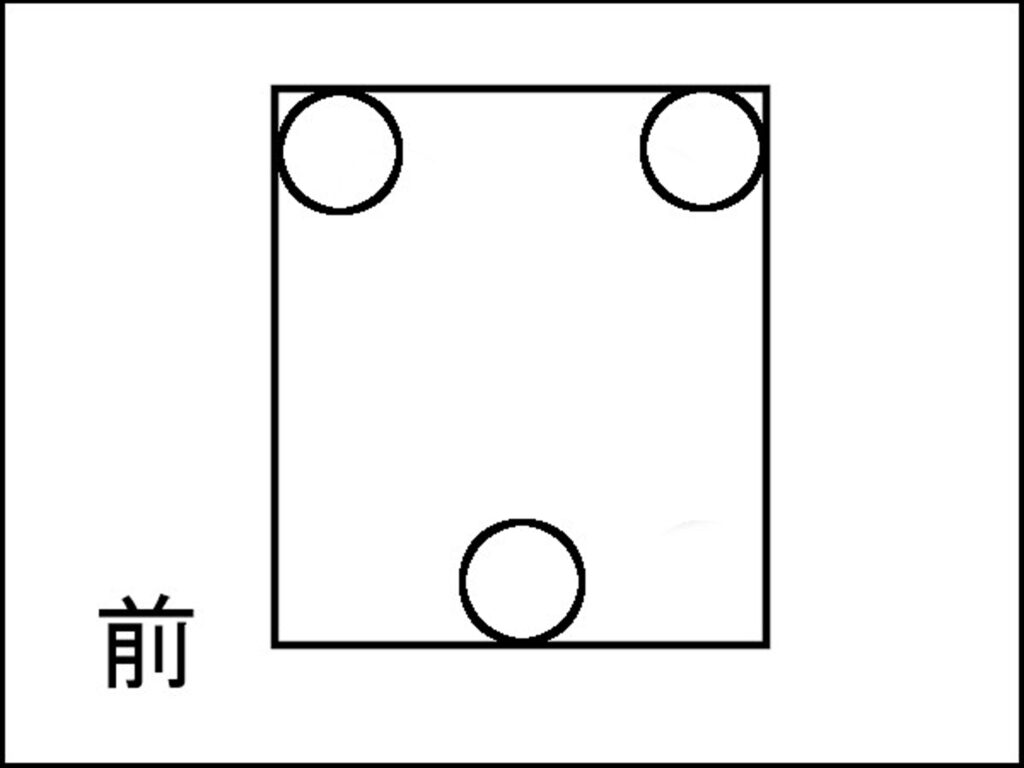

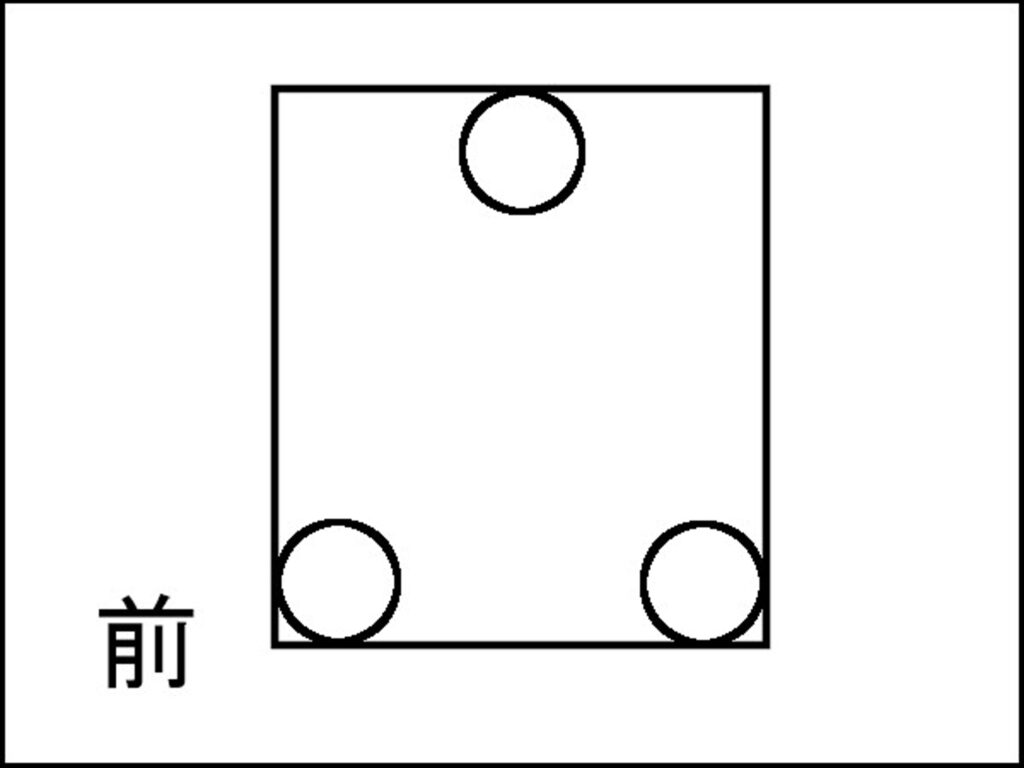

なお、インシュレーターの置き方には4点支持と3点支持があります。4点支持はいうまでもありませんが、3点支持はスピーカー正面に対して次のどちらかを選びます。

このような、スピーカーの固有振動を妨げない工夫は 響きを豊かにできるので明解な判断がしやすいと思います。

さて、振動体について このようなイメージがあると、楽器の固有振動に関しての気づきを たくさん得ることができます。

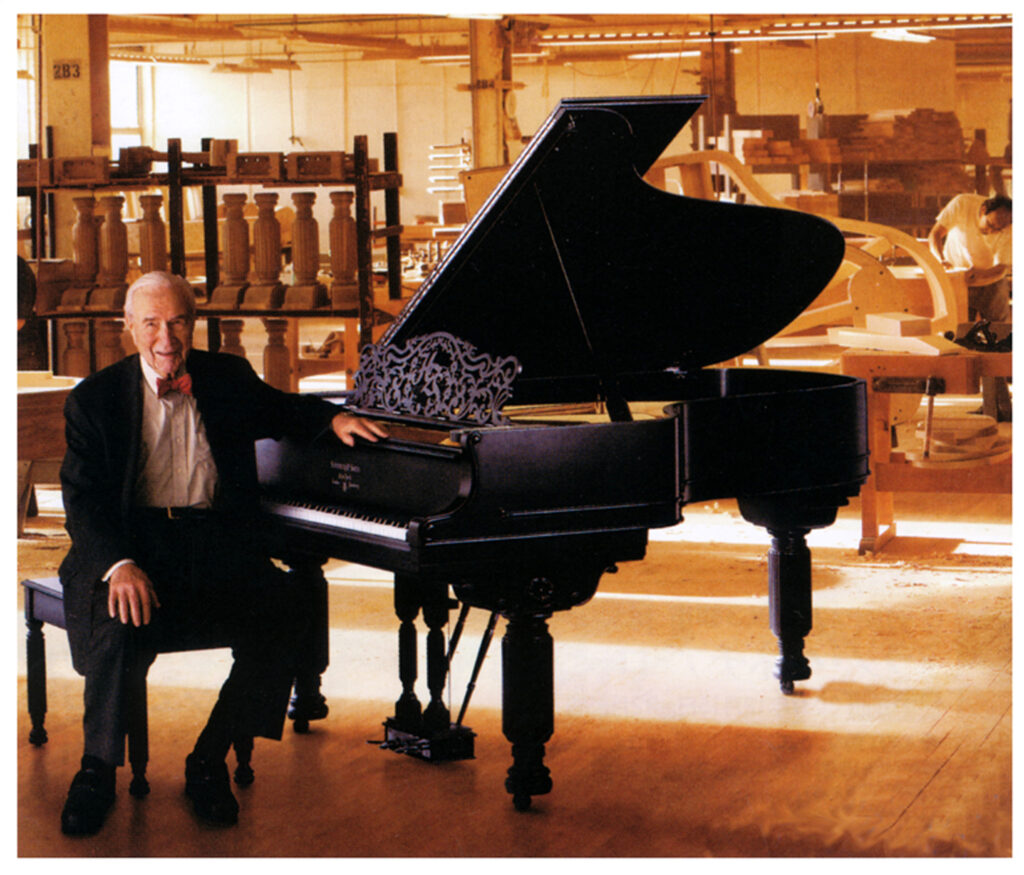

Henry Z. Steinway( 1915-2008 ) / “Steinway & Sons” Grand piano, ¹ 2005年 ( 1893年頃のモデル複製品 )

Henry Z. Steinway( 1915-2008 ) / “Steinway & Sons” Grand piano, ¹ 2005年 ( 1893年頃のモデル複製品 )

当時 91歳となった Henry Z. Steinwayさんは、1955~1977年の間 Steinway & Sons の社長を務めました。これは 2006年に、彼の業績を記念して発売された「ヘンリー・Z・スタインウェイ 限定モデル」の広告写真ですが、あまり見慣れないピアノ足部だと思います。

“Steinway & Sons” Grand piano, ² 1893年

“Steinway & Sons” Grand piano, ² 1893年

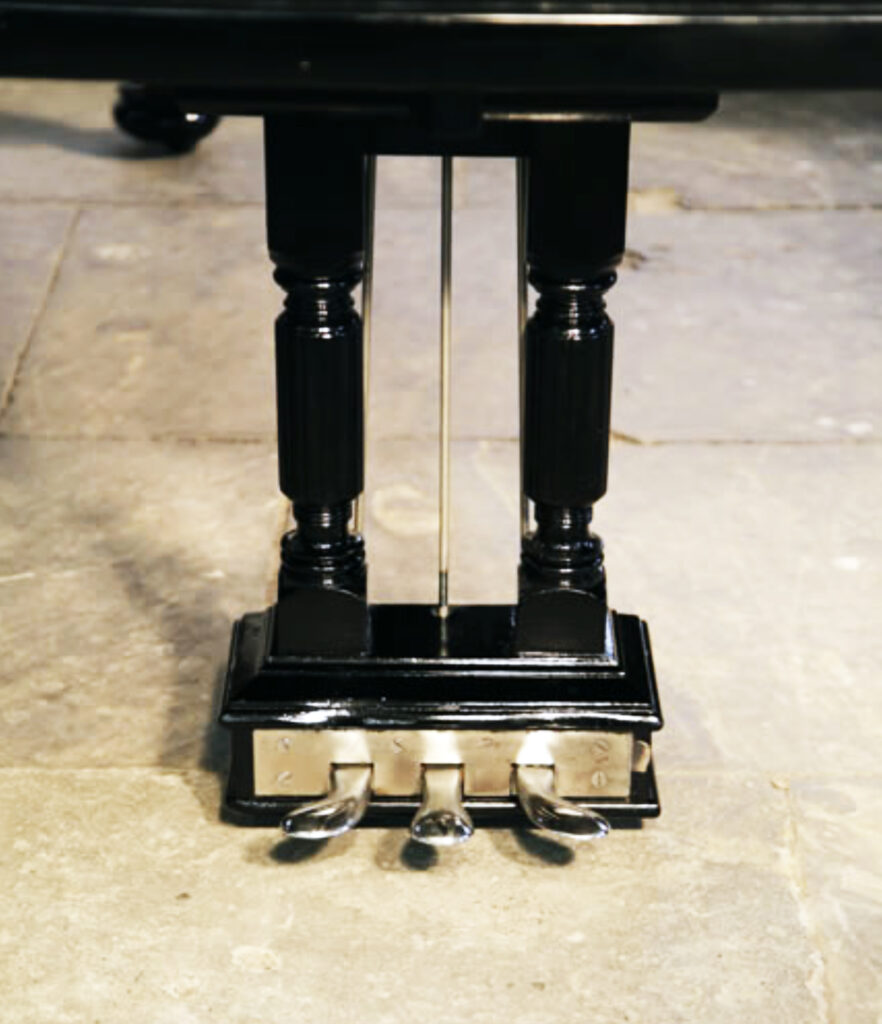

現在一般的となった D-274のようなグランド・ピアノが製造される以前まで、ピアノの足部は “だいこん足”となっているタイプが主流でした。

現在一般的となった D-274のようなグランド・ピアノが製造される以前まで、ピアノの足部は “だいこん足”となっているタイプが主流でした。

グランド・ピアノも多種ありますが、スタインウェイ D-274 は 約500㎏、 ベーゼンドルファー・インペリアル ( Modell 290 / 168 × 290 / 97鍵盤 )は 約570㎏ などと かなり重い楽器ですので、置いてある床と一体化しやすいという問題を潜在的にかかえています。

そこで、先ずは 足部の本体側を太く( 密 )、床に接触する側を細く( 疎 )したり、”節”を組み込んで太さを変化させた設定とすることで、ピアノの振動で床は鳴らすものの、その床の振動が本体側に戻りにくいピアノが盛んに製作されました。

グランド・ピアノに採用された足の数は、スピーカーに敷くインシュレーターの3点支持と似ていると思います。インシュレーター ( insulator )とは、何らかの作用の遮断を目的として用いる絶縁材を意味します。

Piano by “Erard” London, 1802年

Piano by “Erard” London, 1802年

Piano by “Erard” Paris, 1818年

Piano by “Erard” Paris, 1818年

Piano by “JEAN-HENRI PAPE” Paris, 1823年頃

Piano by “JEAN-HENRI PAPE” Paris, 1823年頃

■ “Erard” London / “Erard” Paris ピエール・エラール( 1796-1855 )は、創業者セバスチャン・エラールが考案したアクション機構を改良し、現代のグランドピアノの原型となる”ダブル・エスケープメント機構 ( レペティション機構 )”の特許を1821年( ロンドン)、1823年( パリ)で取得しました。

■ 1820年ころまでのピアノは 純木製フレームでしたが、棒鋼がピン板と弦プレートにボルトで固定された コンペンセーション・フレームがあらわれ、さらに 1825年頃に開発された 一体成形の鋳鉄フレームの導入が進みます。

Grand Piano by “Pleyel” Paris, 1830年

Grand Piano by “Pleyel” Paris, 1830年 Grand Piano by “Erard” London, 1832年

Grand Piano by “Erard” London, 1832年

¹ Grand Piano by “Erard” Paris, 1844年

¹ Grand Piano by “Erard” Paris, 1844年

¹ Grand Piano by “Erard” Paris, 1844年

¹ Grand Piano by “Erard” Paris, 1844年

“The Liszt House” in Weimar / “C. Bechstein Pianofortefabrik” Berlin, 1860年頃 Franz Liszt( 1811-1886 ) / Carl Bechstein( 1826-1900 )

² Grand Piano by “STEINWAY & SONS” North America,1860年

² Grand Piano by “STEINWAY & SONS” North America,1860年

² Grand Piano by “STEINWAY & SONS” North America,1860年

² Grand Piano by “STEINWAY & SONS” North America,1860年 Grand Piano by “BLÜTHNER” Leipzig, 1870年頃

Grand Piano by “BLÜTHNER” Leipzig, 1870年頃 Grand Piano by “Maison Erard” Paris, 1891年

Grand Piano by “Maison Erard” Paris, 1891年 Grand Piano by “Maison Erard” Paris, 1897年

Grand Piano by “Maison Erard” Paris, 1897年

Grand Piano by “Maison Erard” Paris, 1906年

Grand Piano by “Maison Erard” Paris, 1906年

( Custom-made with the chrysanthemum crest. )

° Grand Piano by “Erard” Paris, 1914年

° Grand Piano by “Erard” Paris, 1914年 º Grand Piano by “Erard” Paris, 1914年

º Grand Piano by “Erard” Paris, 1914年

“Grand piano legs”

“Grand piano legs”

³

³ “Bösendorfer” Concert Grand – model 280VC ( 奥行280cm / 重さ507kg ) 2025年

³ “Bösendorfer” Concert Grand – model 280VC ( 奥行280cm / 重さ507kg ) 2025年

● 音色を整え響きを改善するやり方

【4:01】~【6:30】鼓は 革と胴を固定する麻紐である”調べ( しらべ )”のしめ具合で響きの調整をしますが、微調整は “調子紙”、唾( つば )、息などで工夫し音色を生みだします。

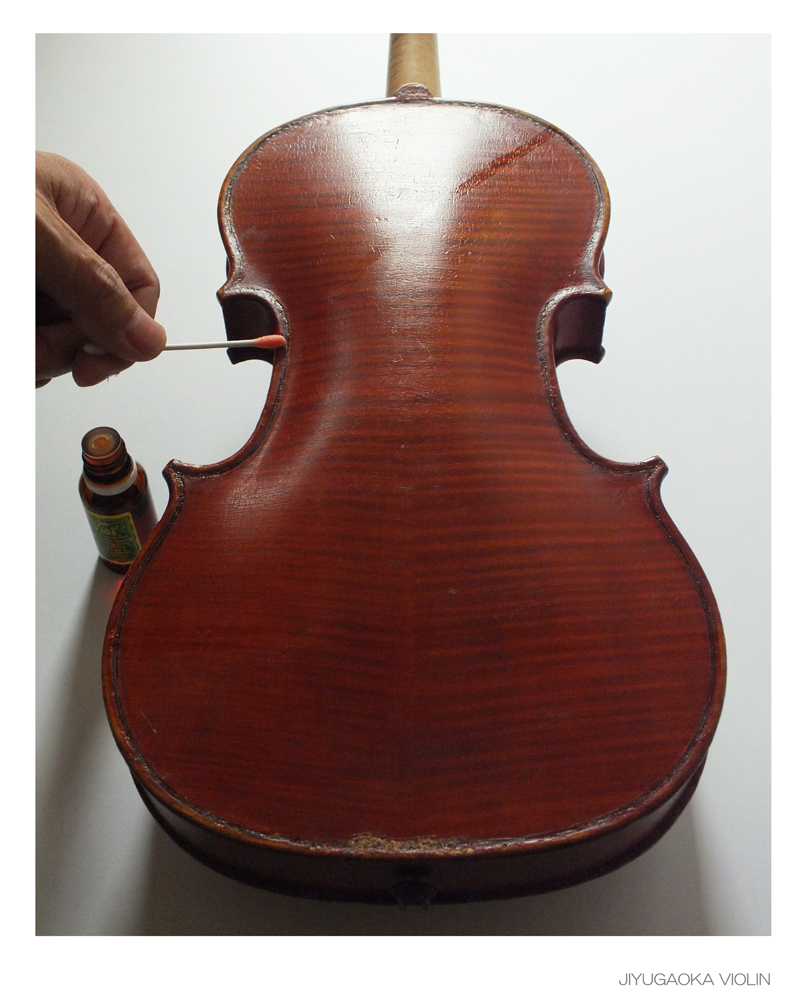

皆さんは ヴィオール・オイル( Viol )をご存じでしょうか。ポリッシュオイルでは定番の ドイツ製の磨き油です。なお、現在の税込定価は 2,160円となっています。穏やかなポリッシュオイルで 成分的にも安定しているため、弦楽器工房はもとより 多くの演奏家にも愛用されています。 この ヴィオール・オイル( Viol )の一般的な使用法は 柔らかい布に少量をしみこませ ニス部に塗布して、その後に別の柔らかい布でふき取るように磨きこみます。残念ながら 効力が続くのは 2~3日ですが、ヴィオール・オイルで丁寧に楽器全体をみがくと、明らかに音色が良くなる場合が多いようです。さて本題ですが、私は 皆さんに この ヴィオール・オイル( Viol )を綿棒で下のように塗ることで響きが改善することを確認していただきたいと思います。

この ヴィオール・オイル( Viol )の一般的な使用法は 柔らかい布に少量をしみこませ ニス部に塗布して、その後に別の柔らかい布でふき取るように磨きこみます。残念ながら 効力が続くのは 2~3日ですが、ヴィオール・オイルで丁寧に楽器全体をみがくと、明らかに音色が良くなる場合が多いようです。さて本題ですが、私は 皆さんに この ヴィオール・オイル( Viol )を綿棒で下のように塗ることで響きが改善することを確認していただきたいと思います。

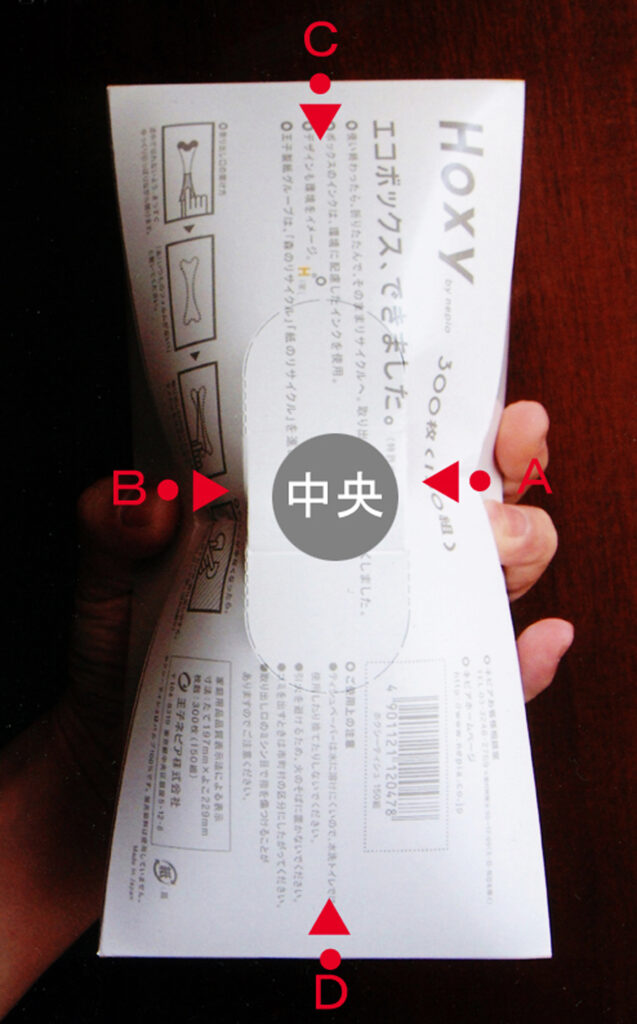

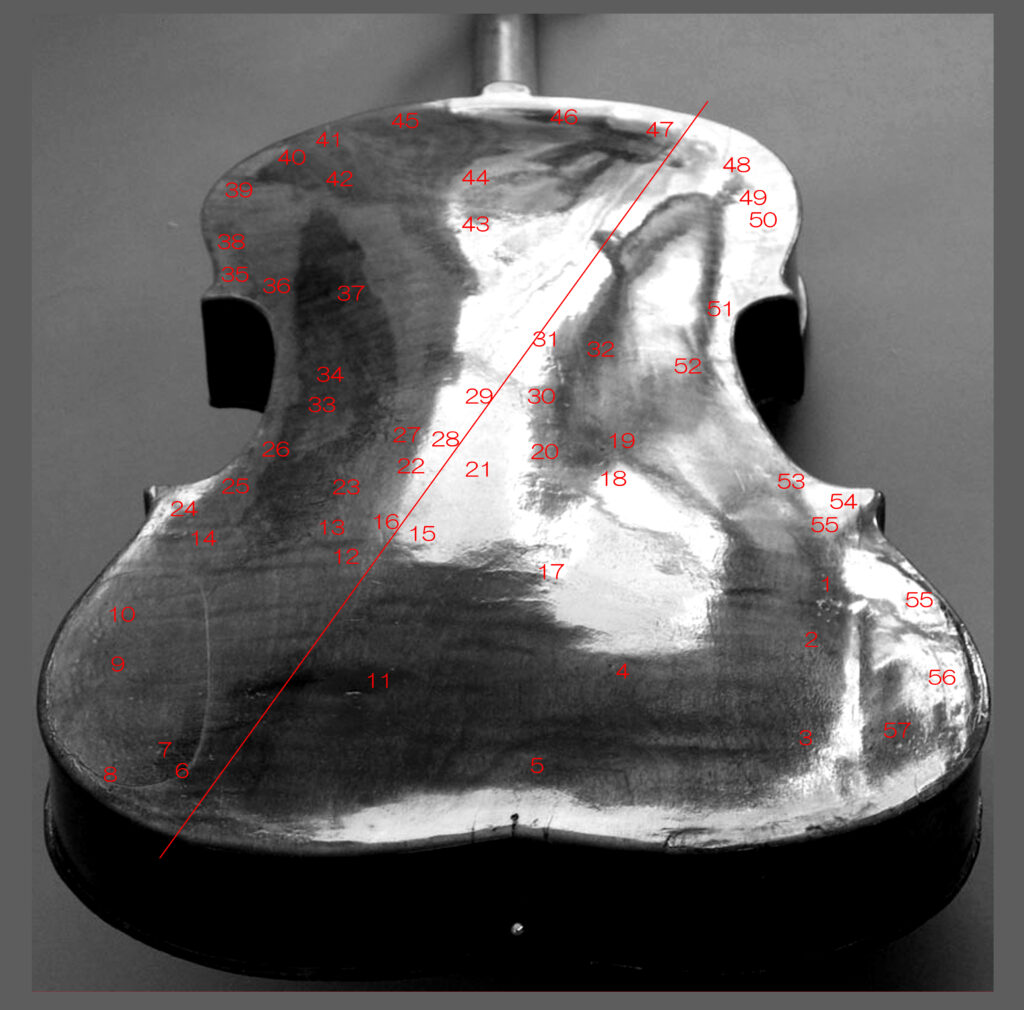

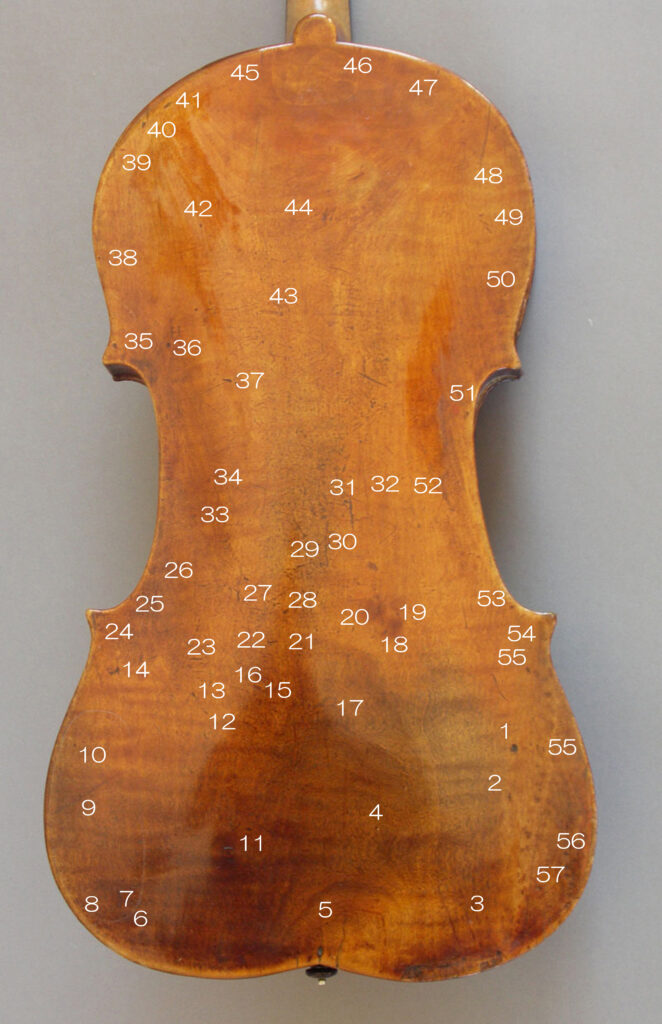

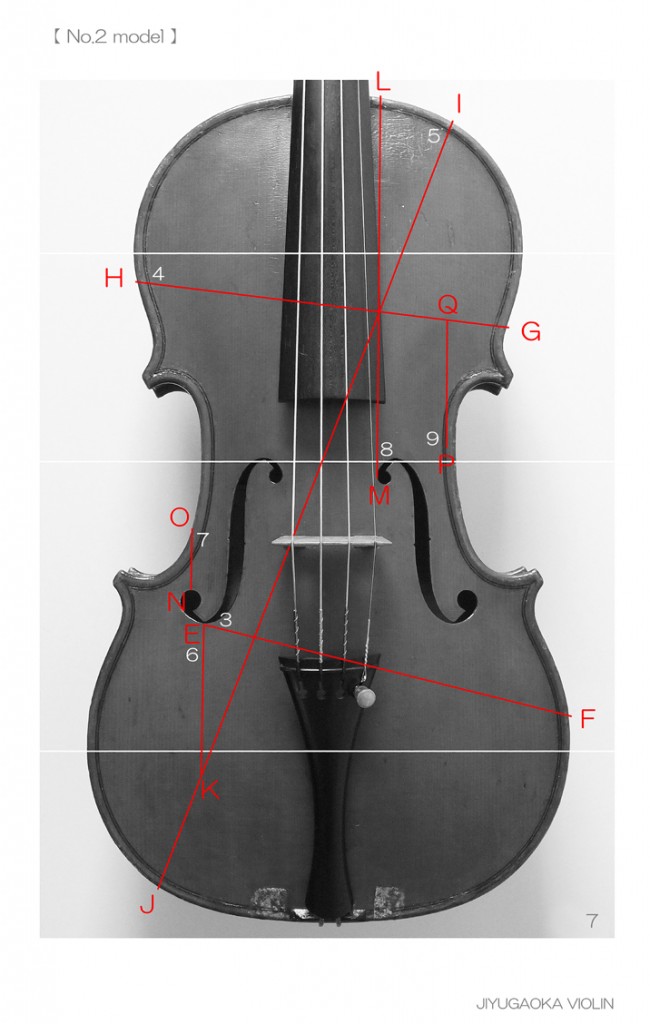

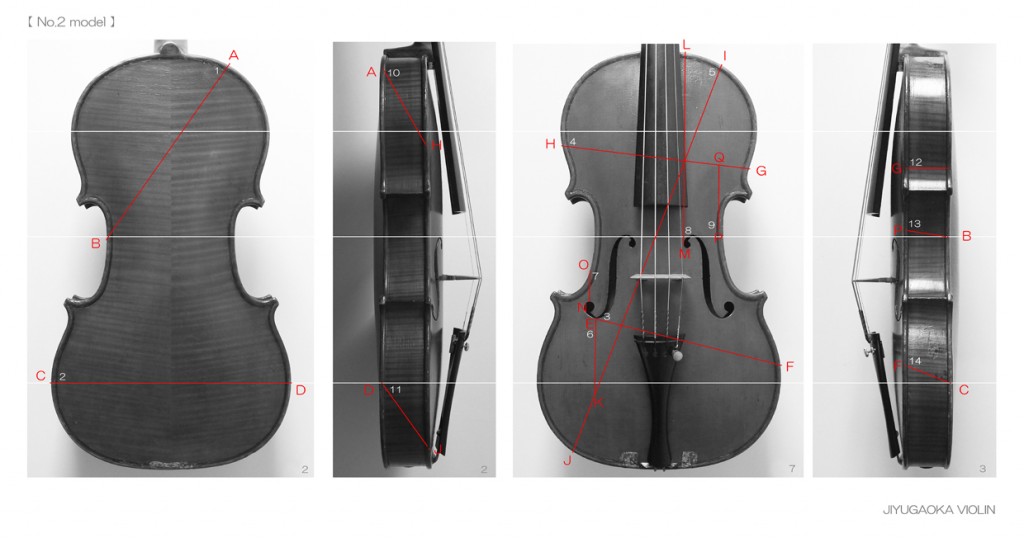

実験は簡単です。綿棒を使って 私が 【 No. 2 model 】と呼んでいる図の 14本の赤線部に ヴィオール・オイルを線状に塗布します。

上写真のように 紙定規を使えば なおさら良いですが、私の経験では フリーハンドでも十分効果があると思います。

上写真のように 紙定規を使えば なおさら良いですが、私の経験では フリーハンドでも十分効果があると思います。

煩雑に見えるかもしれませんが 下の写真の白字の番号順で、ヴィオール・オイルを塗布するのに必要な時間は 約1~2分位だと思います。

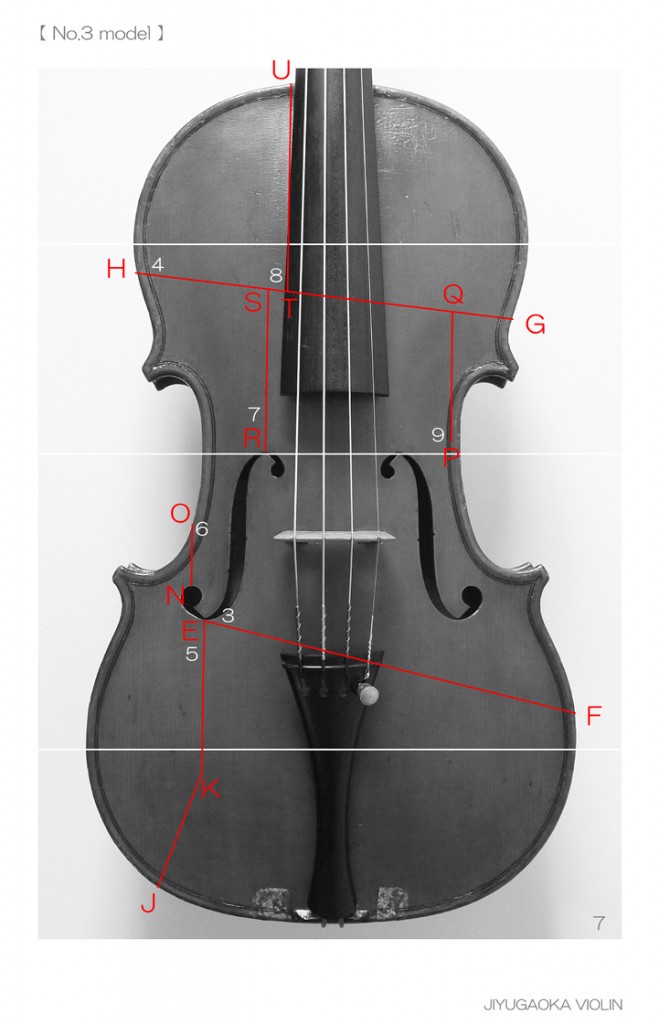

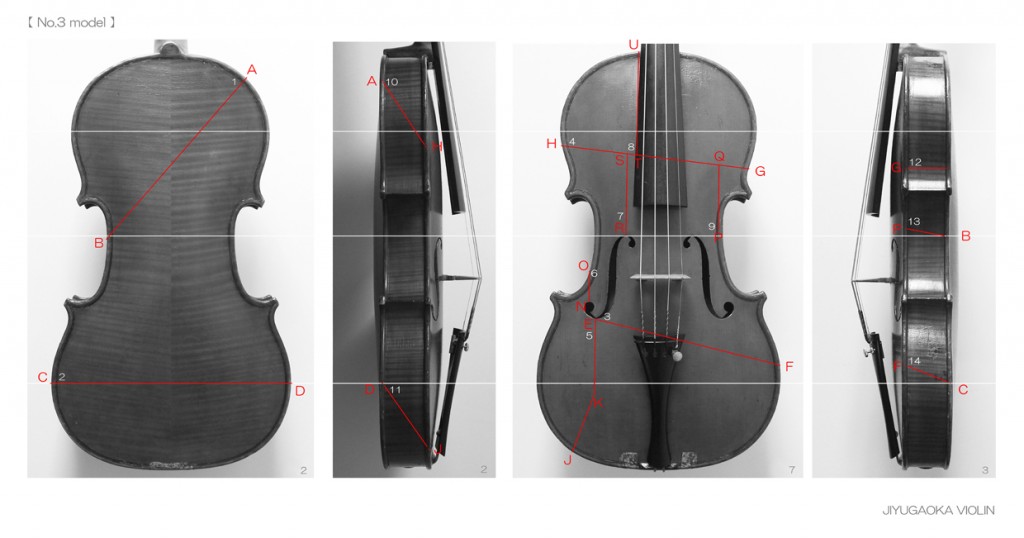

煩雑に見えるかもしれませんが 下の写真の白字の番号順で、ヴィオール・オイルを塗布するのに必要な時間は 約1~2分位だと思います。 また チェロやビオラでは この【 No. 3 model 】の方がバランスがよい場合も多いようです。

また チェロやビオラでは この【 No. 3 model 】の方がバランスがよい場合も多いようです。

皆さんに この塗り方の劇的な効果を楽しんでいただければ幸いだと思います。2016-10-19 Joseph Naomi Yokota

皆さんに この塗り方の劇的な効果を楽しんでいただければ幸いだと思います。2016-10-19 Joseph Naomi Yokota

振動膜を”しなやかに支える”という考え方

小鼓の鉄輪(かなわ) 【1:30】~【2:33】鉄輪(かなわ)と 仔馬の革の”しなやかな”関係について● 三番三 ( Sanbaso )上に添付したYoutube動画で、大倉源次郎さんが”鉄輪(かなわ)”のしなやかさが 小鼓の音色にとって重要であることを お話しされていますが、弦楽器の側板と表板や、裏板との関係も共通する要素があります。特に、コーナー端の角度は 重要です。

小鼓の鉄輪(かなわ) 【1:30】~【2:33】鉄輪(かなわ)と 仔馬の革の”しなやかな”関係について● 三番三 ( Sanbaso )上に添付したYoutube動画で、大倉源次郎さんが”鉄輪(かなわ)”のしなやかさが 小鼓の音色にとって重要であることを お話しされていますが、弦楽器の側板と表板や、裏板との関係も共通する要素があります。特に、コーナー端の角度は 重要です。 ひとつ残念なのは、響胴には 2つのF字孔の機能を高めるために 4つのコーナーブロックや縁部による複雑な剛性が設定されていますので、システムとして正確に捉えようとすると難易度が高くなるということです。

ひとつ残念なのは、響胴には 2つのF字孔の機能を高めるために 4つのコーナーブロックや縁部による複雑な剛性が設定されていますので、システムとして正確に捉えようとすると難易度が高くなるということです。

しかし、この 4つのコーナーブロックによる工夫こそが 古の弦楽器製作者の音響的構想力を暗示する”証”と考えて、詳細に観察しましょう。

しかし、この 4つのコーナーブロックによる工夫こそが 古の弦楽器製作者の音響的構想力を暗示する”証”と考えて、詳細に観察しましょう。

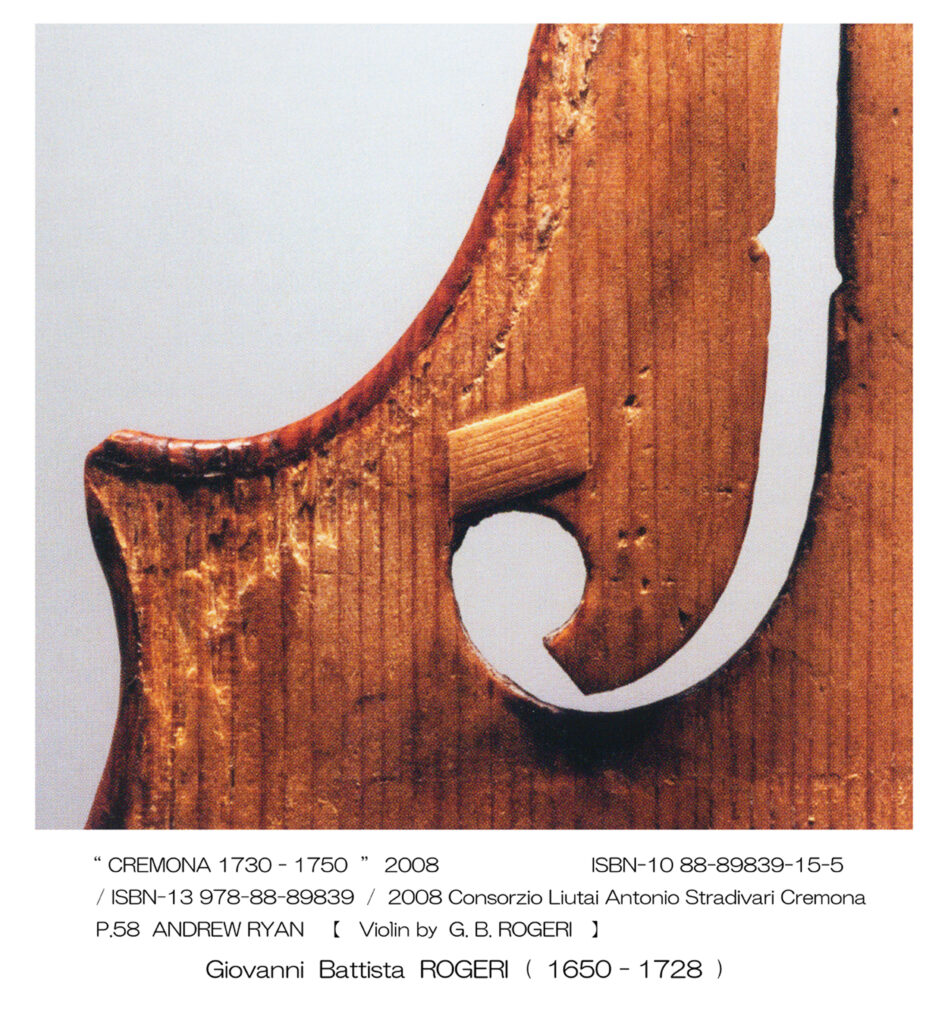

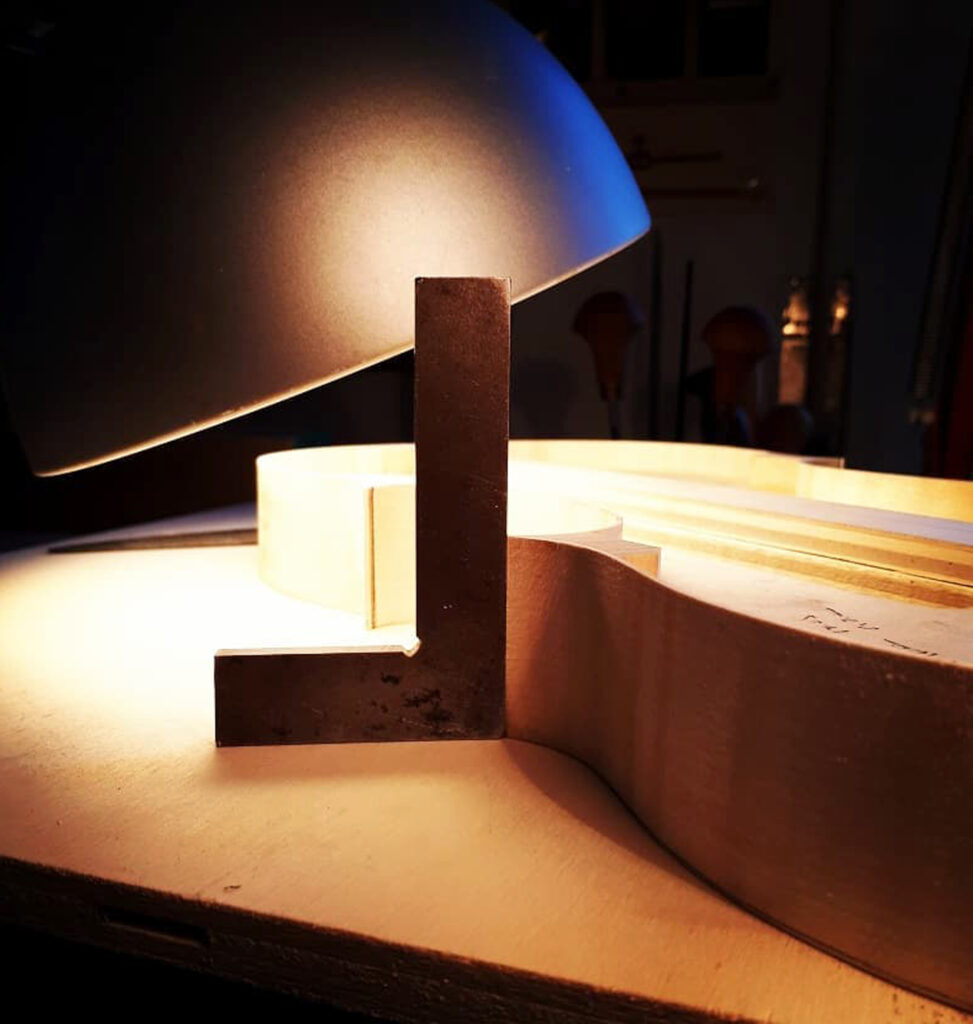

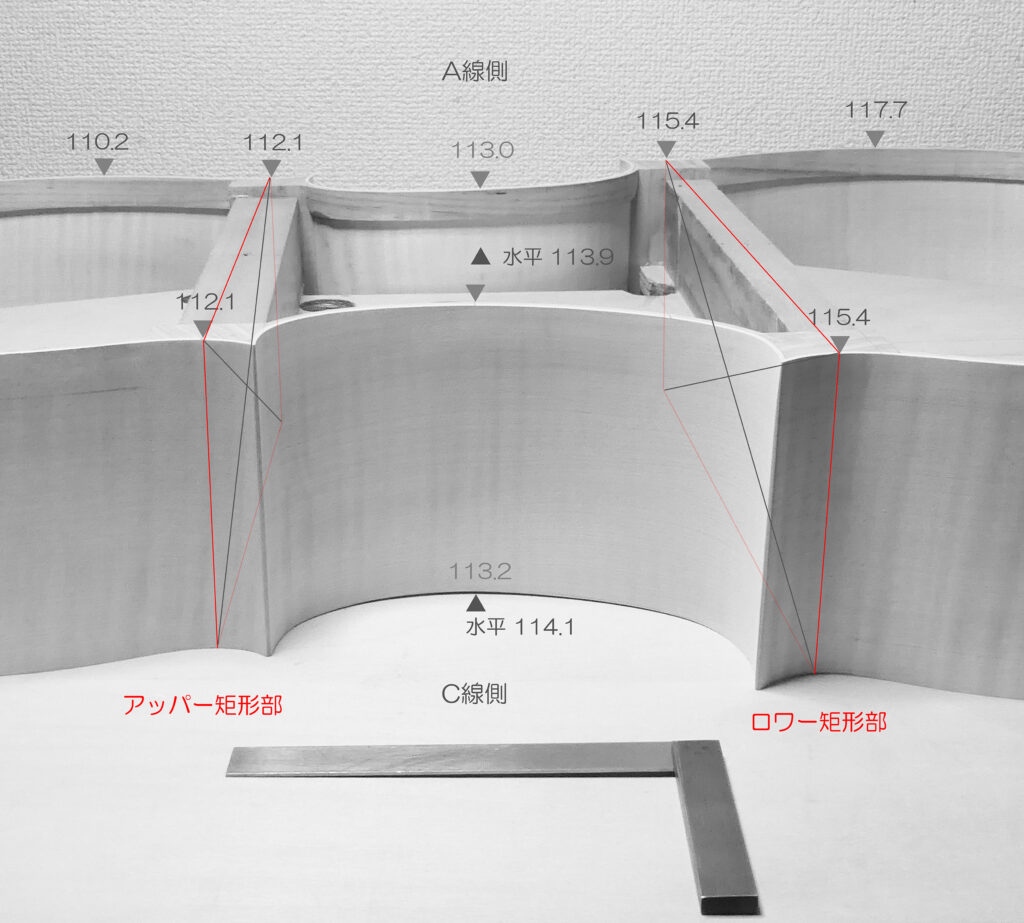

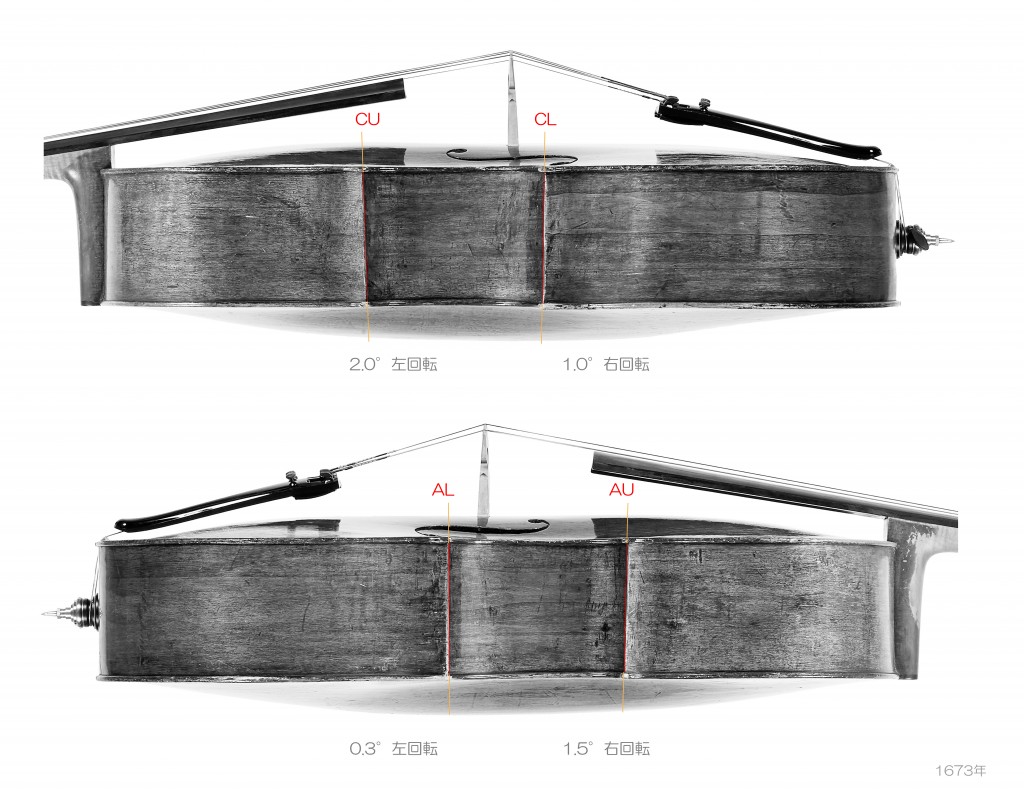

少なくとも 私は、このコーナー部の特徴のうちで、 4つのコーナー部トップにあたる”側線”が 傾斜して組み合わせてあることを、“音響的な充実度が高い弦楽器”として識別するための判断基準としたことで随分助けられました。

少なくとも 私は、このコーナー部の特徴のうちで、 4つのコーナー部トップにあたる”側線”が 傾斜して組み合わせてあることを、“音響的な充実度が高い弦楽器”として識別するための判断基準としたことで随分助けられました。

因みに 私が知る限り、コーナー部トップにあたる”側線”が 基準面に対して”4つ全てが直角”という事例は ありませんでした。ですから、弦楽器を観察する場合は すべての響胴コーナー部で側線がホリゾンタル面に対して垂直に作られているものは最近のものか修復者によるか、贋作である可能性を念頭におきます。

それから あまり知られていない事ですが、前出の”基準面に対して直角”という設定は、赤線で示した上下コーナーブロックの括れ部ではよくあります。ここでしたら 4つ全てが直角であっても、ネックからコーナーまでの側板を傾斜させることで、“ねじり”設定としてバランスが成り立つからです。

それから あまり知られていない事ですが、前出の”基準面に対して直角”という設定は、赤線で示した上下コーナーブロックの括れ部ではよくあります。ここでしたら 4つ全てが直角であっても、ネックからコーナーまでの側板を傾斜させることで、“ねじり”設定としてバランスが成り立つからです。

Francesco Linarol ( ca.1502–1567 ) “Viola da gamba ( viol )” 880mm-270mm-130mm ca.1515~1520 vor 1601

Wien Sammlung alter Musikinstrumente

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

Old Italian Cello, ca.1700

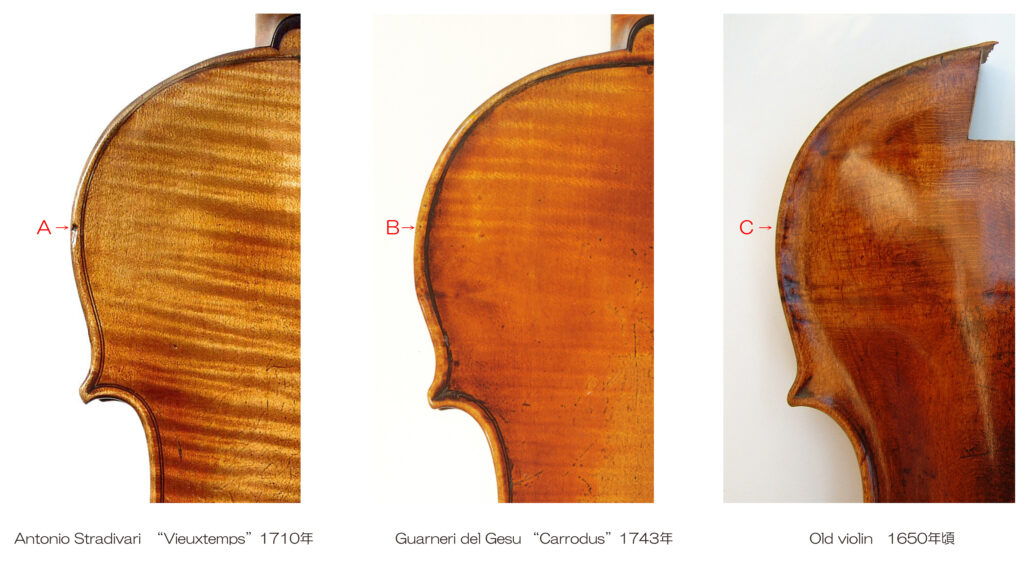

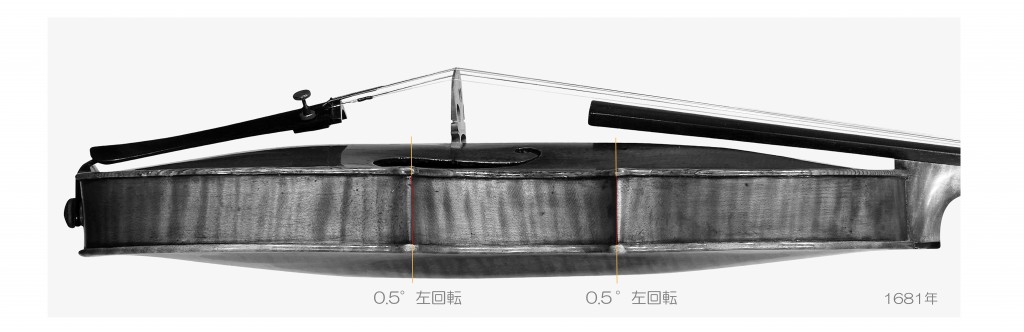

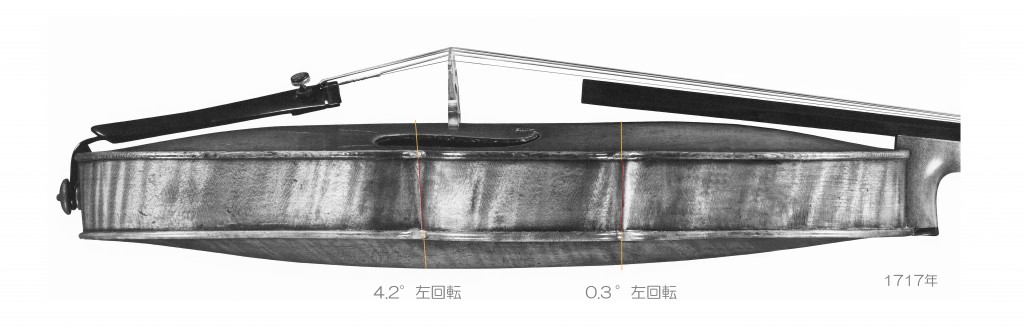

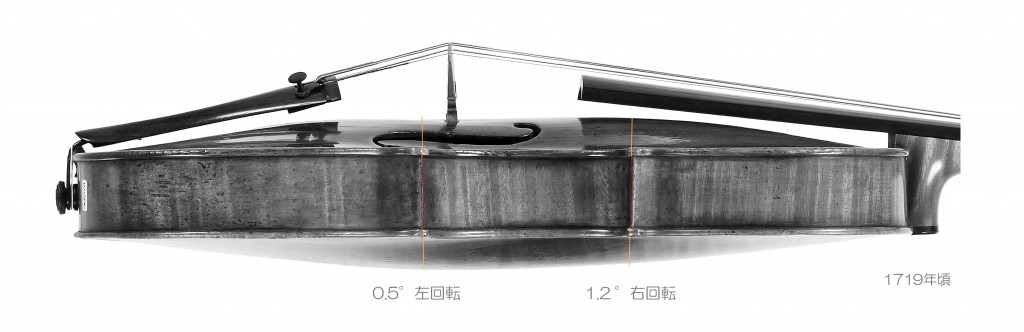

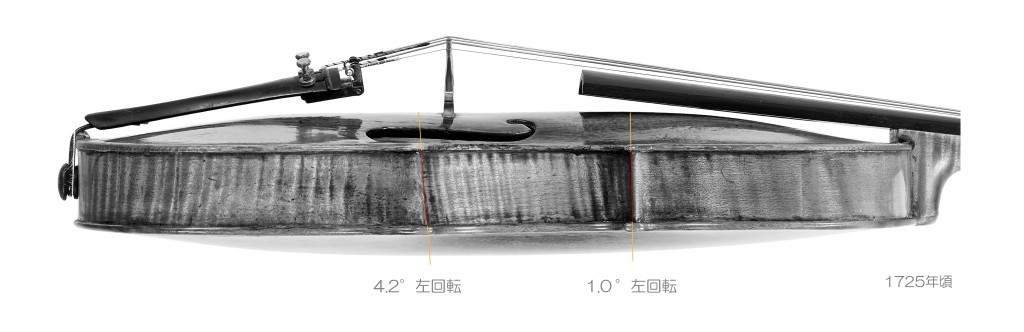

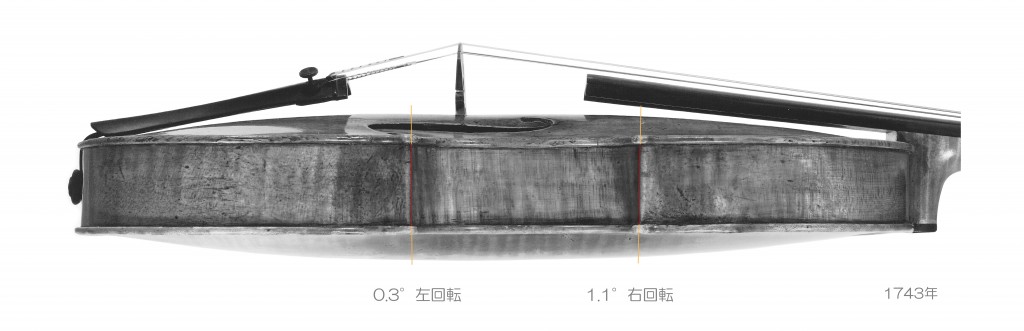

ところで、この コーナー部トップにあたる”側線”が傾斜しているヴァイオリンの代表格は、高音側ロワー・コーナーで 4.2度も側線を傾けて製作された Stradivari( ca.1644-1737 ) “Hamma” 1717年と、”Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) “Enescu-Cathedral” 1725年頃であると 私は思っています。下の比較図で考えてみてください。Violin corner lateral line angle

ところで、この コーナー部トップにあたる”側線”が傾斜しているヴァイオリンの代表格は、高音側ロワー・コーナーで 4.2度も側線を傾けて製作された Stradivari( ca.1644-1737 ) “Hamma” 1717年と、”Guarneri del Gesù”( 1698-1744 ) “Enescu-Cathedral” 1725年頃であると 私は思っています。下の比較図で考えてみてください。Violin corner lateral line angle

( 上記の角度数値は、画像解析による参考値です。)

( 上記の角度数値は、画像解析による参考値です。)

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, ” Wurlitzer Collection” No.1 ( #7502 ) 1681年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Hamma” 1717年

Francesco Goffriller ( 1692–1750 ) Violin, 1719年頃

“Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) Violin, “Enescu – Cathedral” 1725年頃 Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年

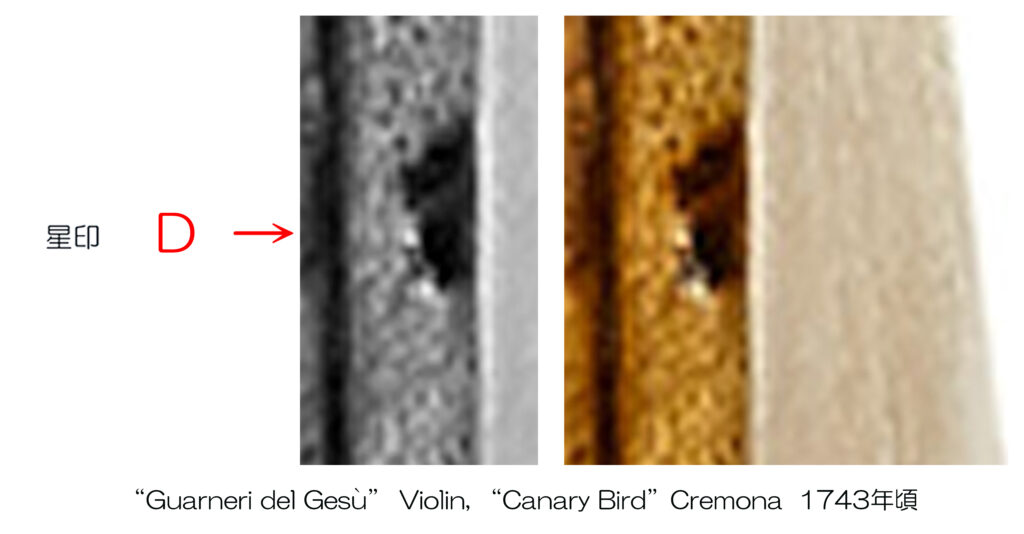

Nicola Gagliano ( ca.1710-1787 ) Violin, Napoli 1737年 “Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年ここで 残念なことは、写真を撮影しその画像を解析するのは意味があるのですが、ヴァイオリンの側板幅( あるいは高さ)は 30mm程しかないために”側線”角度は、CTスキャナーなどの高価な計測機を用いる以外に、正確に測定することが ほぼ不可能だということでした。

“Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年ここで 残念なことは、写真を撮影しその画像を解析するのは意味があるのですが、ヴァイオリンの側板幅( あるいは高さ)は 30mm程しかないために”側線”角度は、CTスキャナーなどの高価な計測機を用いる以外に、正確に測定することが ほぼ不可能だということでした。 ところが時が経ち オールド・チェロを観察するうちに『 この両者は共通の考えに基づいて製作されており、側板幅が120mm程あるチェロの場合は測定誤差がすくない。』と思いなおし 再検証をしてみました。

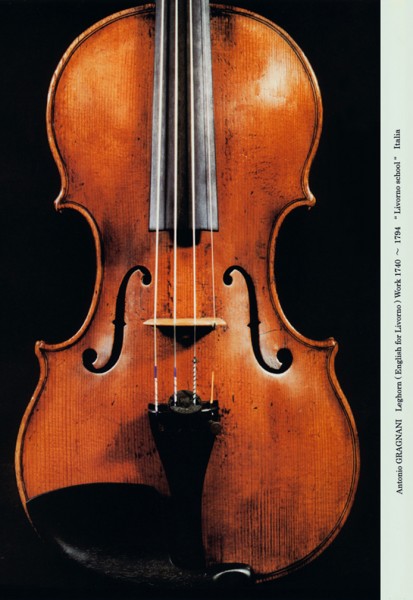

ところが時が経ち オールド・チェロを観察するうちに『 この両者は共通の考えに基づいて製作されており、側板幅が120mm程あるチェロの場合は測定誤差がすくない。』と思いなおし 再検証をしてみました。 Giovanni Battista Genova ( worked ca.1740-ca.1770 )

Giovanni Battista Genova ( worked ca.1740-ca.1770 )

Cello, Turin 1770年頃

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666- ca.1740 ) Violin, Cremona 1703年

Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666- ca.1740 ) Violin, Cremona 1703年 Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Viotti” 1704年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Viotti” 1704年 Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666- ca.1740 ) Violin, Cremona 1717年頃

Giuseppe Guarneri “Filius Andreae” ( 1666- ca.1740 ) Violin, Cremona 1717年頃 Camillo Camilli ( ca.1704-1754 ) Violin, Mantova 1735年頃

Camillo Camilli ( ca.1704-1754 ) Violin, Mantova 1735年頃 Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin,

Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin,

“Ex Sinzheimer” Turin 1773年頃

このようにして得た結論が『オールド弦楽器では 4本ある側板のコーナー部トップの”側線”角度の組み合わせで F字孔の振動を強め、それとともに響胴のねじりを誘導している。』というものでした。 コーナー部側線角度の組み合わせは いくつも類型がありますが、私は ヴァイオリンでもよく見られる AU側線と 対角の CL側線を”対”として傾けてあるタイプが、響胴のねじりが素早そうですから 気に入っています。

コーナー部側線角度の組み合わせは いくつも類型がありますが、私は ヴァイオリンでもよく見られる AU側線と 対角の CL側線を”対”として傾けてあるタイプが、響胴のねじりが素早そうですから 気に入っています。 Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello ( Length of back 765mm – 369 – 265 – 473 ) , “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello ( Length of back 765mm – 369 – 265 – 473 ) , “Harrell – Du Pre – Guttmann” 1673年  Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1667年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1667年  Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1724年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, Cremona 1724年 “Old Cello” ( F. 734-348-230-432 B. 735-349-225-430 / Stop 403mm / F-F b.100mm ) 1680~1700年頃

“Old Cello” ( F. 734-348-230-432 B. 735-349-225-430 / Stop 403mm / F-F b.100mm ) 1680~1700年頃 Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1701 年

Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1701 年  Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1690 年

Giovanni Grancino ( 1637–1709 ) Cello, Milan 1690 年  Gioffredo Cappa ( 1644-1717 )

Gioffredo Cappa ( 1644-1717 )

Cello, “Jean-Guihen Queyras” 1696年頃 Matteo Goffriller (1659–1742)

Matteo Goffriller (1659–1742)

Cello, “Daniel Muller – Schott” 1727年頃

August 28, 2024 14:38 / Cello side 448g

August 28, 2024 14:38 / Cello side 448g

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil” 1714年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil” 1714年 Neck Original Stradivarius 1725年 / “Brancaccio – Carl Flesch”

Neck Original Stradivarius 1725年 / “Brancaccio – Carl Flesch” “Antonio de Torres” Guitar, 1882年

“Antonio de Torres” Guitar, 1882年 “Violin” Markneukirchen, 1920年頃.

“Violin” Markneukirchen, 1920年頃.

A fiddle used by Jerry Rivers (1928-1996), around 1950.

“ with Hank Williams( 1923-1953 )! ”

● “回頭機構 “により共鳴音を増加させる検証実験

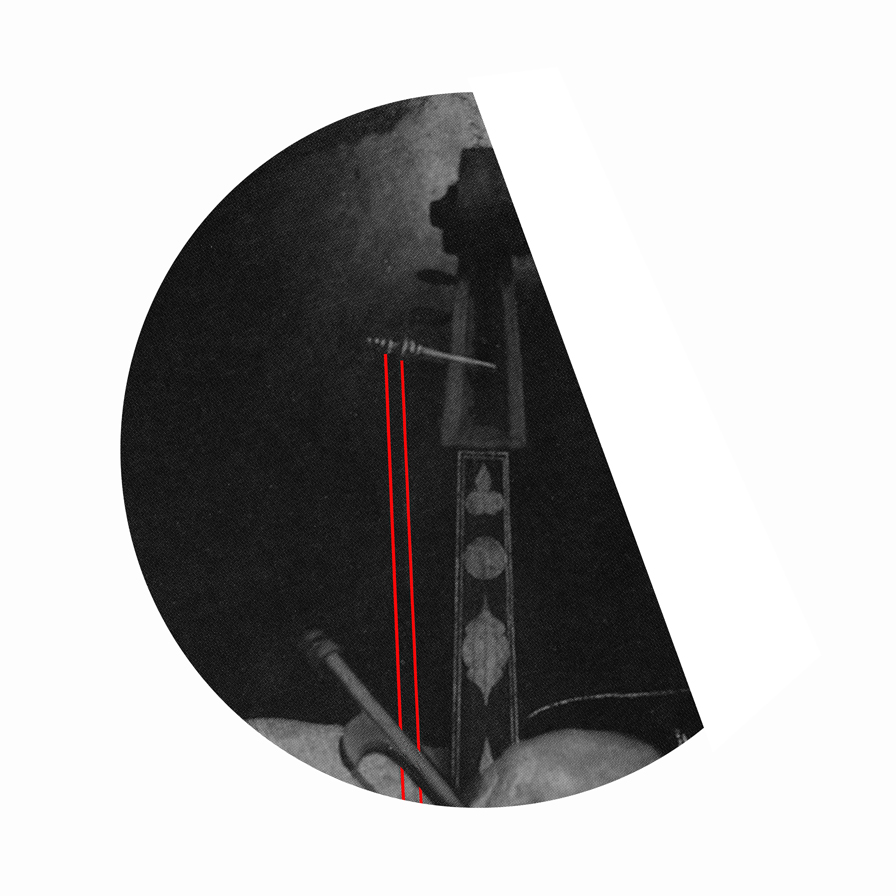

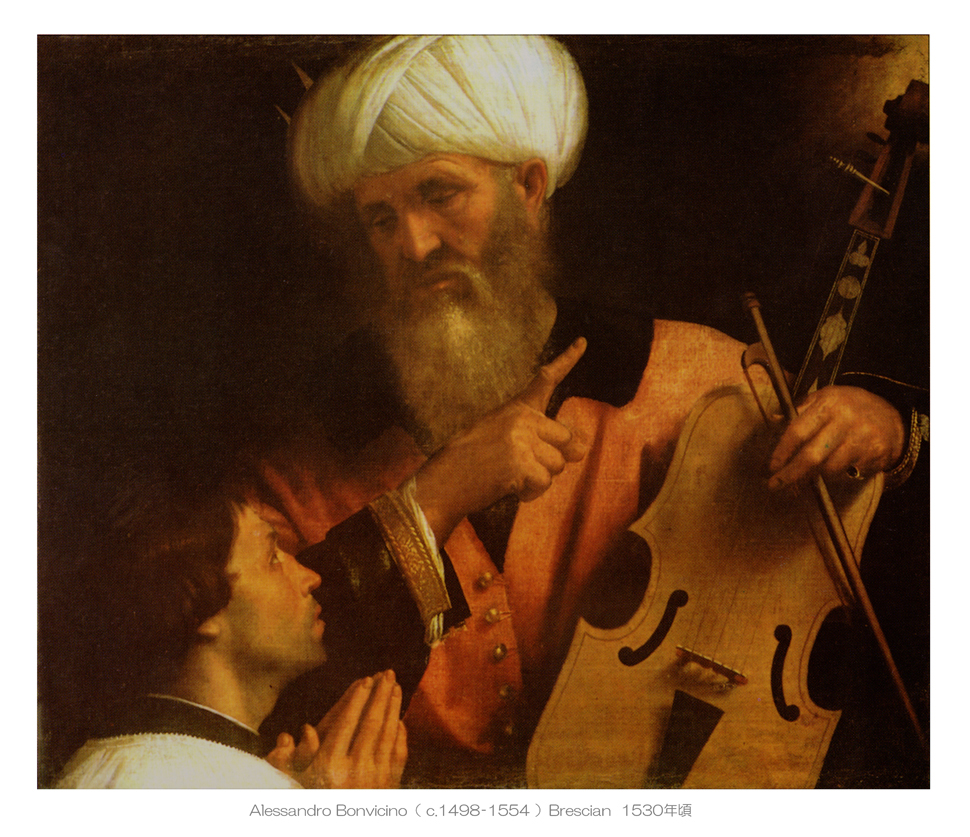

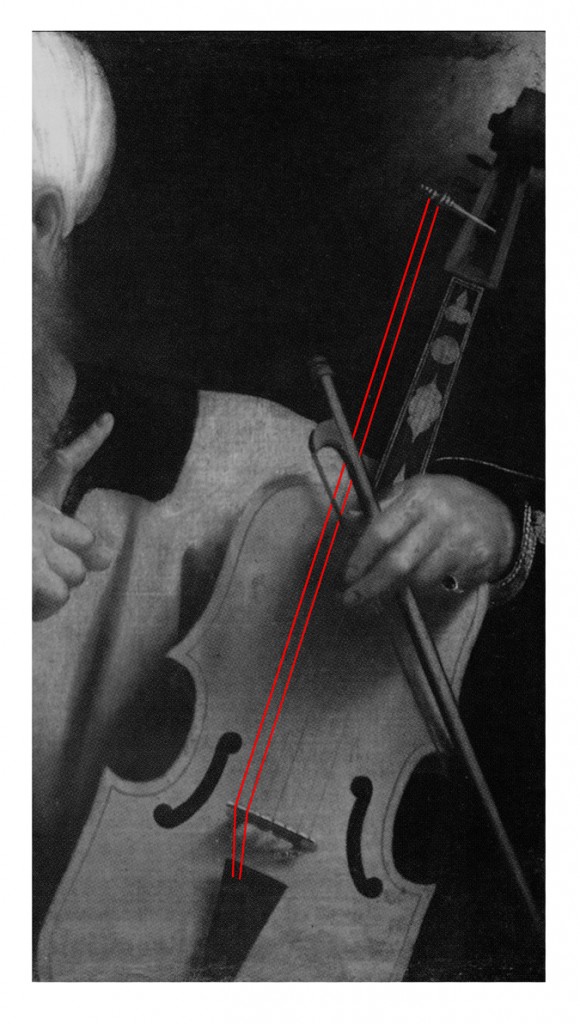

ところで、このような響胴の本当の響き”共鳴音(レゾナンス)”は 簡単に増加した状態が体験できます。 Alessandro Bonvicino( ca. 1498–1554 ) Brescian 1530年頃

Alessandro Bonvicino( ca. 1498–1554 ) Brescian 1530年頃

Alessandro Bonvicino detto il Moretto da Brescia ( c.1498-1554 )1530年頃

アレッサンドロ・ボンビチーノは ヴァイオリンという楽器が誕生した時期に ブレシアとヴェネチアで活躍した画家で、すばらしく緻密な油画などを残しました。

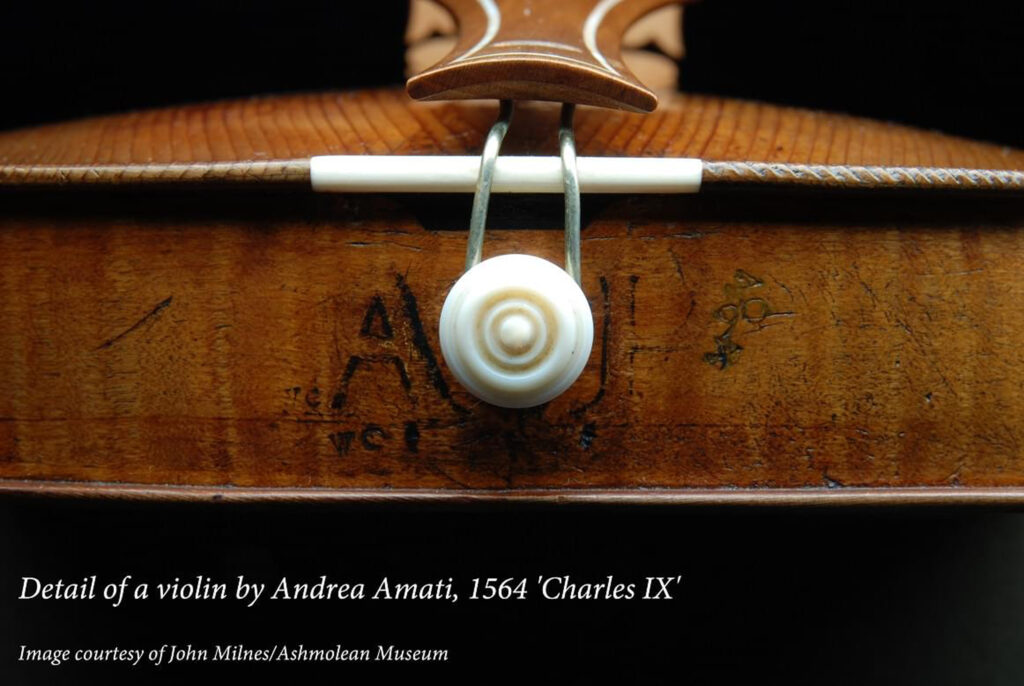

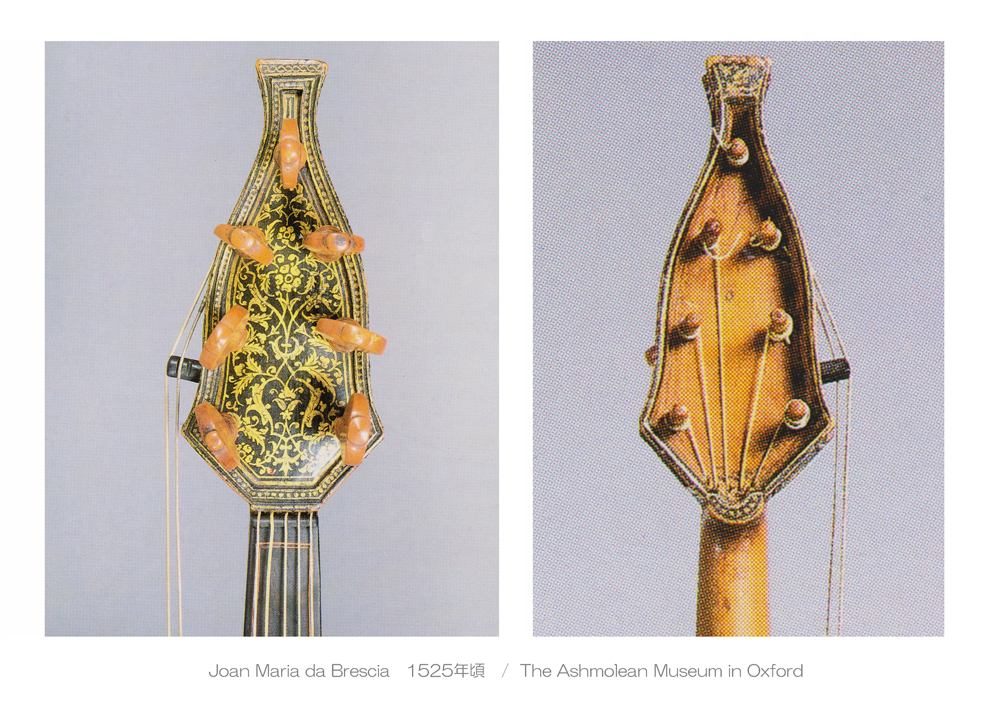

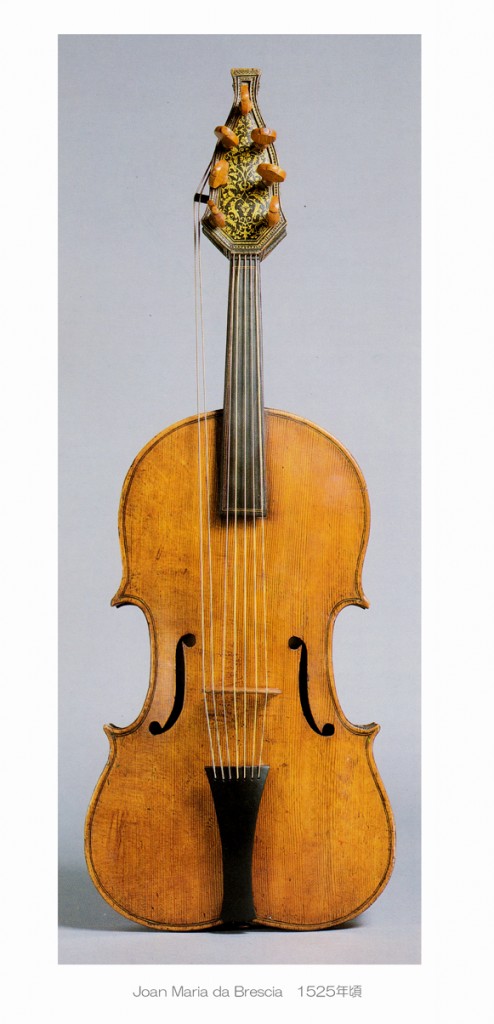

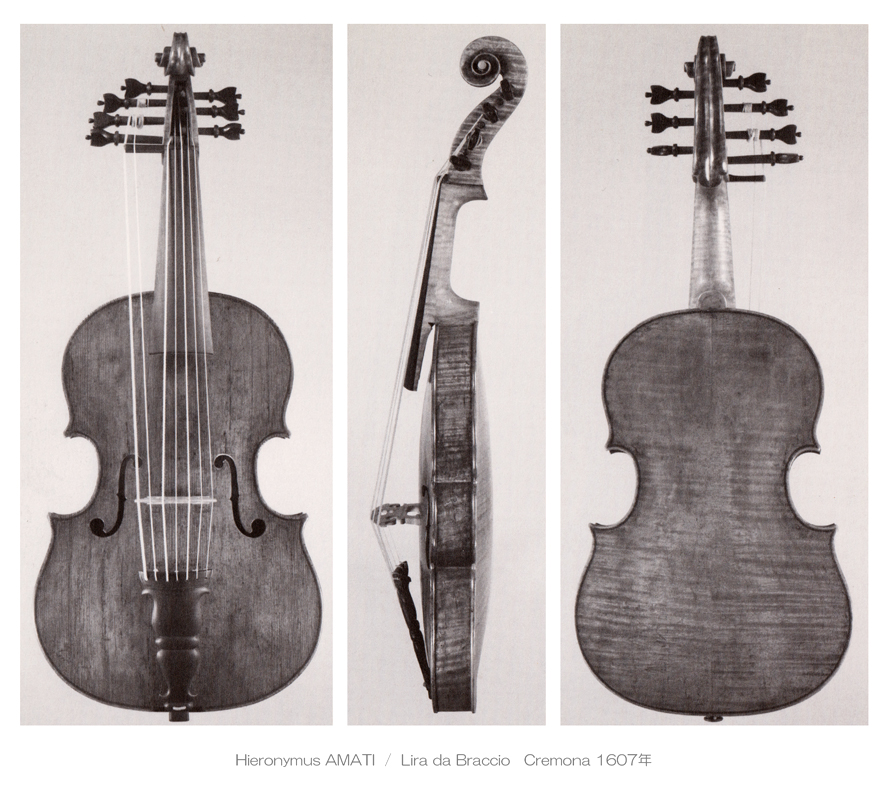

この絵画にある楽器もそうですが、この時期に製作されたリュートや、ヴィオール属、ヴァイオリン属の弦楽器の中には、下のアシュモリアン博物館に展示されている古楽器や、ジロラモ・アマティの リラ・ダ・ブラッチョのように”回頭機構 “を持った弦楽器が遺されています。

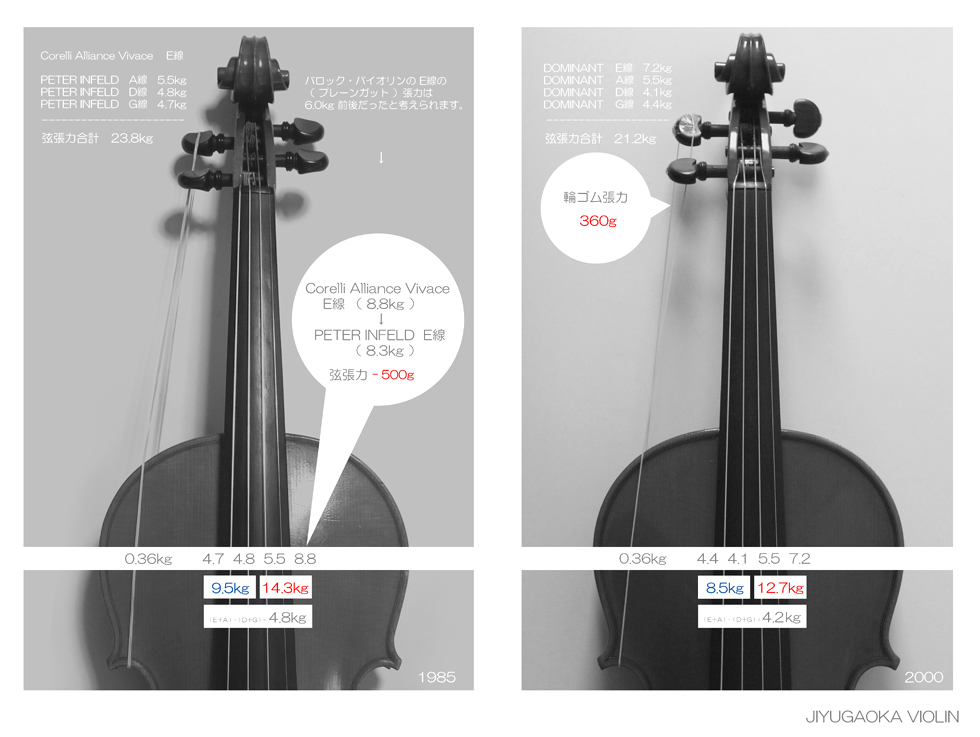

そこで、私は 2001年に 次のような検証実験をおこないました。まず、この実験に使用するために A. ボルティーニ氏が 1985年に製作したヴァイオリンと、S. アジナリ氏が 2000年に製作したヴァイオリンを用意しました。

Alessandro Voltini( born in Cremona, 1957 ) violin, 1985年

さて、実験は簡単です。私たちが日常的に使用している輪ゴムを 1回の実験で 1本使用しますので 数本準備します。そして、まずなにもしていない状態で鳴らします。それから写真にあるように輪ゴムをかけて同じように試奏してみます。

私はこれまでこの手法を頻繁に試して その結果を知っていますので‥ 皆さんが ご自分のヴァイオリンで試した場合でも響きの差は 驚愕するくらいに違うと思います。

この時 なるべく比較し易いように私は輪ゴムをかけた状態で 1分くらい鳴らしたら、それをハサミなどで切ってはずして すぐにまた試奏をして違いを確認しています。”無し→有り→無し”で1回とし 、これを2回くり返し 響きの変化を聴き分ければ 実験としては充分だと思います。

それから、アジナリ氏が製作したヴァイオリンに取り付けられたペグは 輪ゴムが引っ掛かりにくかったので、市販されているセロテープで止めました。

この実験は輪ゴムの張力( 約0.36kg )で ヘッドの回転運動などのゆれや、響胴の”ねじり”を増やしたことによる響きの変化を確認するものです。 念のために申し上げれば、もしペーター・インフィールドの4本セットを張っていたヴァイオリンで、E線を コレルリ・アリアンス・ヴィヴァーチェに変更すると 計算上 0.5kg ほど 張力が増えます。

念のために申し上げれば、もしペーター・インフィールドの4本セットを張っていたヴァイオリンで、E線を コレルリ・アリアンス・ヴィヴァーチェに変更すると 計算上 0.5kg ほど 張力が増えます。

これとは逆に張力が約 8.3kg のペーター・インフィールドE線を張力が 7.2kg 程とされているドミナントのE線にすれば約 1.1kg 減ることになります。

このような状況でヴァイオリンは使用されていて、それでも 強度上の大きな問題は起っていないことと、輪ゴムの張力が弦4本の合計張力の2%以下であることから、この実験は 特に問題はおきないと私は判断しています。

ともあれ、このような実験でも、響きに劇的な違いがあり その考察によって”共鳴音(レゾナンス)”に関する 多くの気づきが得られると思います。

第 187 回 アメリカ音響学会”

2024年11月18-22日 / 音楽音響 : 論文 1aMU1 より引用Quoted from 187th Meeting of the Acoustical Society of America

18–22 November 2024 / Musical Acoustics: Paper 1aMU1

Proc. Mtgs. Acoust. 55, 035001 (2024)Visualization of three-dimensional acoustic radiation of Stradivari and Guarneri violins

4. Acoustic radiation simulation results for “Willmotte” Stradivari. 5. Acoustic radiation simulation results for “Plowden” Guarneri.

5. Acoustic radiation simulation results for “Plowden” Guarneri.

“Willmotte” Stradivari 273.44hz

“Willmotte” Stradivari 273.44hz

“Plowden” Guarneri 269.16hz Reference pitch 442hz

Reference pitch 442hz

- 65.7hz (C) Frequency of cello string 4

98.4hz (G) 1st string of a 4-string contrabass

131.4hz (c) Frequency of viola string 4

196.9hz (g) Frequency of violin string 4

221.0hz (a) Frequency of cello string 1

442.0hz (a1) Frequency of viola string 1

884.0hz (a2) Frequency of violin string 1

周波数とは、1秒間に出力されるサイクルのことですね。

人間の可聴音域は 20hz~20,000hz( 20khz )とされており、ヴァイオリンは楽譜上の音程としてハーモニクス( 倍音 )で 4,435hzあたりまでが演奏音程とされているようですが 実際にはそれ以上の高音も生じさせることができます。

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “L.A.T.” Turin 1784年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “L.A.T.” Turin 1784年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Nebel” Turin 1785年“Willmotte” Stradivari 516.22hz “Plowden” Guarneri 512.03hz

“Plowden” Guarneri 512.03hz “Willmotte” Stradivari 516.22hz

“Willmotte” Stradivari 516.22hz “Willmotte” Stradivari 1853.3hz

“Willmotte” Stradivari 1853.3hz “Willmotte” Stradivari 2374.4hz

“Willmotte” Stradivari 2374.4hz “Plowden” Guarneri 512.03hz

“Plowden” Guarneri 512.03hz “Plowden” Guarneri 1945.7hz

“Plowden” Guarneri 1945.7hz “Plowden” Guarneri 2334.0hz

“Plowden” Guarneri 2334.0hz

“Willmotte” Stradivari 1853.3hz “Plowden” Guarneri 1945.7hz

“Plowden” Guarneri 1945.7hz

“Willmotte” Stradivari 2374.4hz “Plowden” Guarneri 2334.0hz

“Plowden” Guarneri 2334.0hz