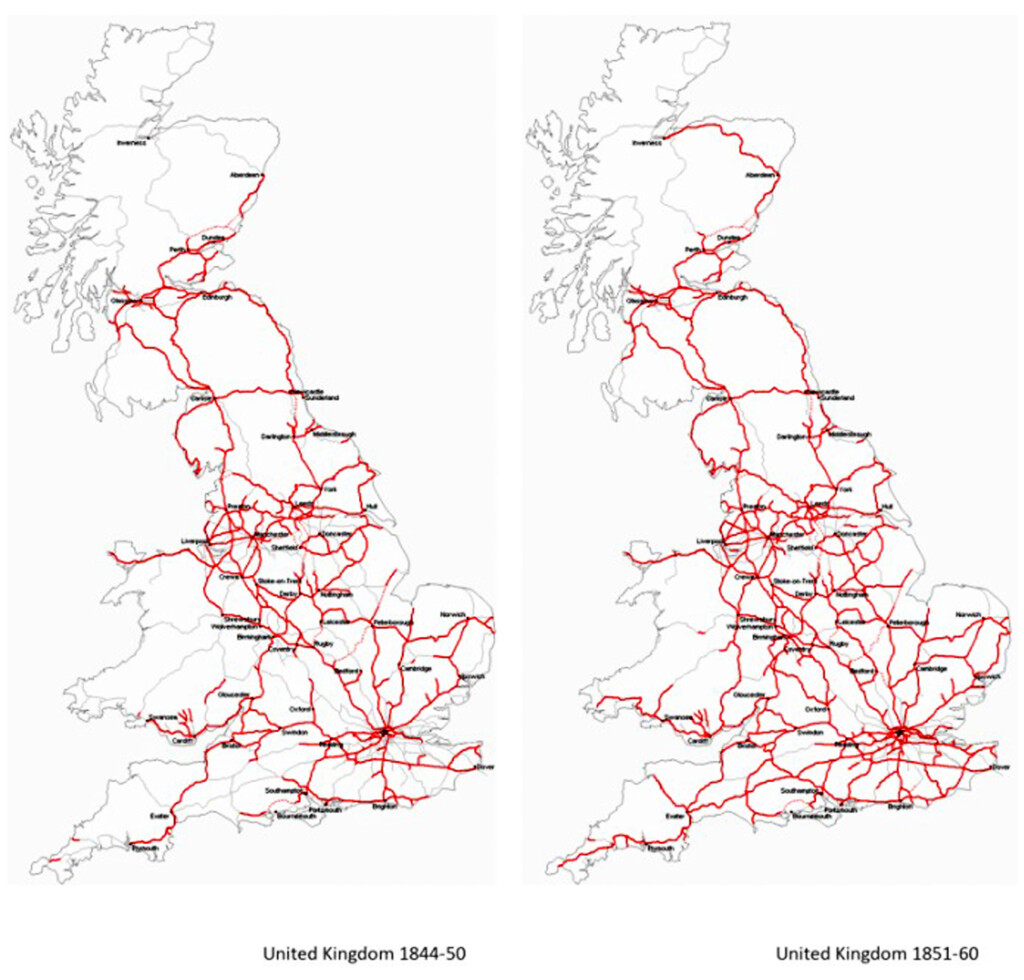

■ 1830年~1850年 英国において 1830年に開設されたマンチェスター・リヴァプール鉄道にはじまる鉄道開設ブームがおこり、1850年までに営業開始した旅客鉄道のイギリス国内総延長は およそ9656km に達しました。

■ 1830年~1850年 英国において 1830年に開設されたマンチェスター・リヴァプール鉄道にはじまる鉄道開設ブームがおこり、1850年までに営業開始した旅客鉄道のイギリス国内総延長は およそ9656km に達しました。

また、アメリカでも 1830年にボルチモア – メリーランド州エリコット間に旅客鉄道が開業し1850年には国内総延長が13,700kmを超え、1869年にはユニオン=パシフィック鉄道の東西路線がつながり最初の大陸横断鉄道が完成したことで国内総延長は79,000kmを超えました。

ドイツにおいては 1835年に最初の鉄道が開業し、1838年にベルリン – ポツダム間、1839年にはライプツィッヒ – ドレスデン間が開通し1840年頃には総延長469kmとなり、1871年には10,000kmを超えました。ロシアでは、1851年にペテルスブルク – モスクワ間が最初の鉄道開業でした。そして1891年にはシベリア鉄道( 9,000km )が着工されました。これは1913年に開業しました。因みに、日本の鉄道開業は 新橋駅 – 横浜駅間で、1872年のことでした。

■ 1851年5月1日~10月15日 第1回万国博覧会であるロンドン万国博覧会がハイド・パークで開催されました。会場として建設されたクリスタル・パレスは 長さ約563m、幅約124mの規模で、1850年7月30日に着工され、1851年1月に完成しました。有料入場者数は 141日間で 6,039,000人におよびました。

■ 1852年 大統領であったルイ・ナポレオンは 前年にクーデターを起こし、独裁体制である「第二帝政」を確立し、1852年に皇帝ナポレオン三世( Napoléon III 1808-1873 )として即位します。

■ 1853年7月8日 ペリー提督の艦隊( 4隻 )が浦賀沖に来航し、次いで1854年には横浜沖に再来航( 9隻 )しました。これにより 1858年に日米修好通商条約が結ばれました。

フランス帝国とサルデーニャ王国の間で締結された「プロンビエールの密約 ( 1858年 )」で、ニースと サヴォイア地域がフランスに引き渡されるまでの地図

Nicolò Paganini( 1782-1840 ) died in Nice on May 27, 1840 : in the will drawn up in 1837 he had ordered that the instrument be left to his hometown, Genoa, “So that it may be preserved in perpetuity”. The events surrounding the legacy were, however, complex and concluded only on July 14, 1851, with the delivery of the instrument by Baron Achille Paganini( 1825-1895 ), son of the maestro, to the then mayor of Genoa.

■ 1848年~1871年 「1815年のウィーン議定書で ジェノヴァ共和国を併合したトリノを事実上の首都とするサルデーニャ王国」が主導してミラノ、ヴェネツィアに反乱が起こり、イタリア統一運動( リソルジメント )が本格化し、1859年の第2次イタリア独立戦争を経た 1861年に南イタリアに「イタリア王国」が確立され、そのままサルデーニャ王国と合併します。

そして、1866年には ヴェネツィアを併合、その後 1871年に教皇領であったローマを占領し、「サルデーニャ国王 ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世( 1820-1878 / 在位1849-1861 )」が統一イタリアの国王( 在位1861-1878 )として正式にローマを首都として定め、近代国家であるイタリア王国が成立しました。

■ 1851年7月14日 パガニーニが演奏に用いていたとされる「グァルネリ・デル・ジェズ」 “イル・カノーネ 1743年”が、ジェノヴァ市に引き渡されました。

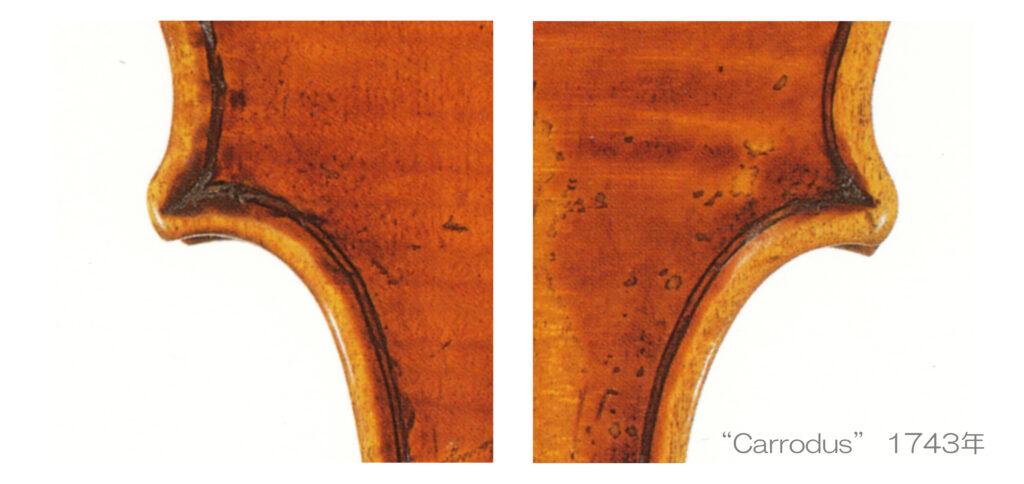

■ 1857年頃 前所有者が判然としない 1743年製「グァルネリ・デル・ジェズ」ヴァイオリンが 英国に出現しました。そして購入者である John Tiplady Carrodus( 1836–1895 )が リサイタルなどで使用したことで、このヴァイオリンは”キャロダス ( Carrodus )”と呼ばれるようになりました。

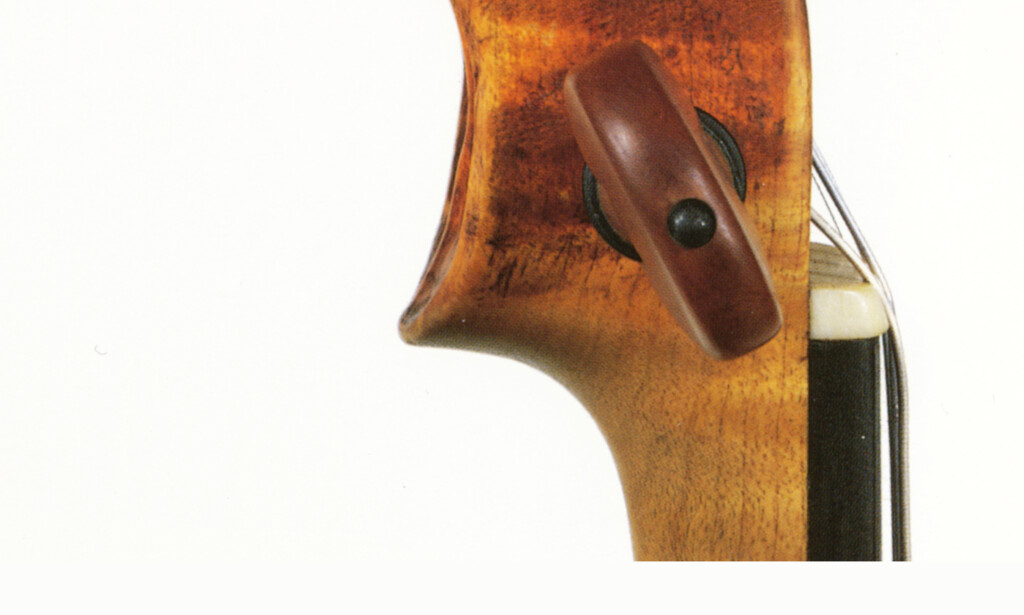

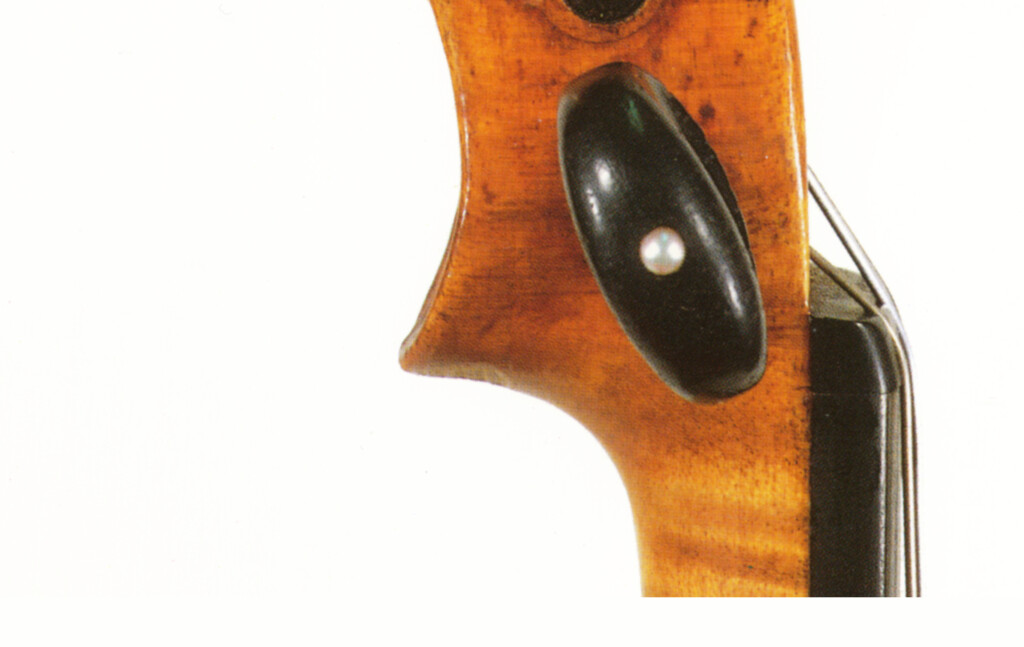

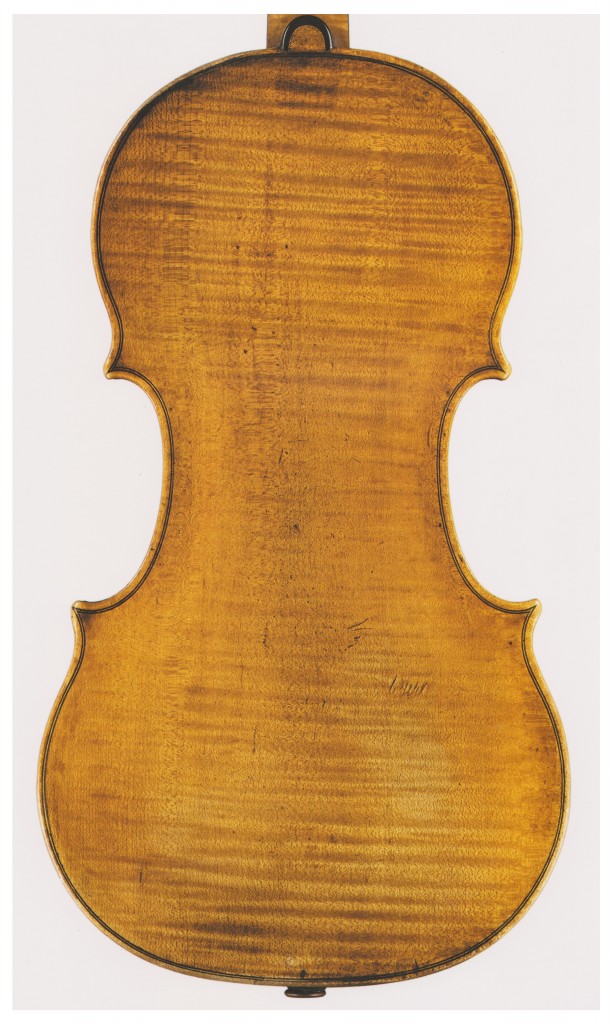

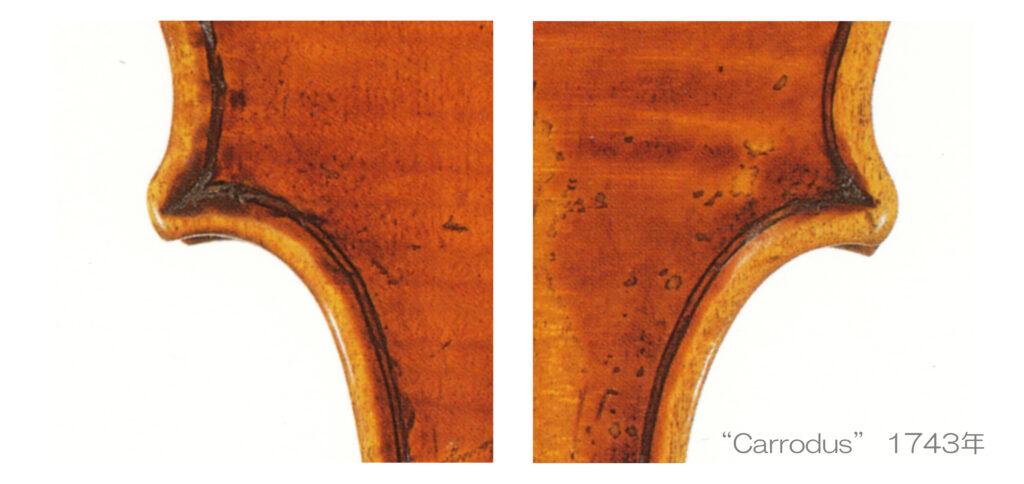

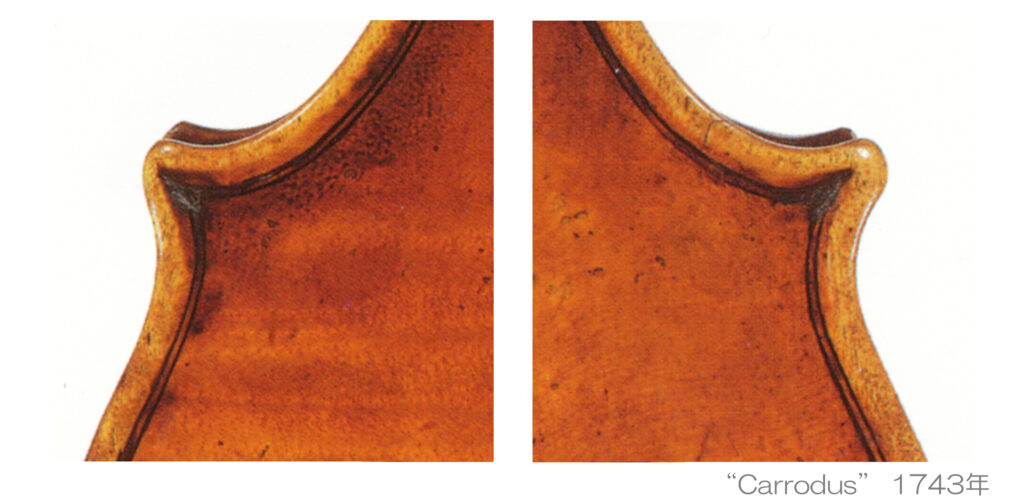

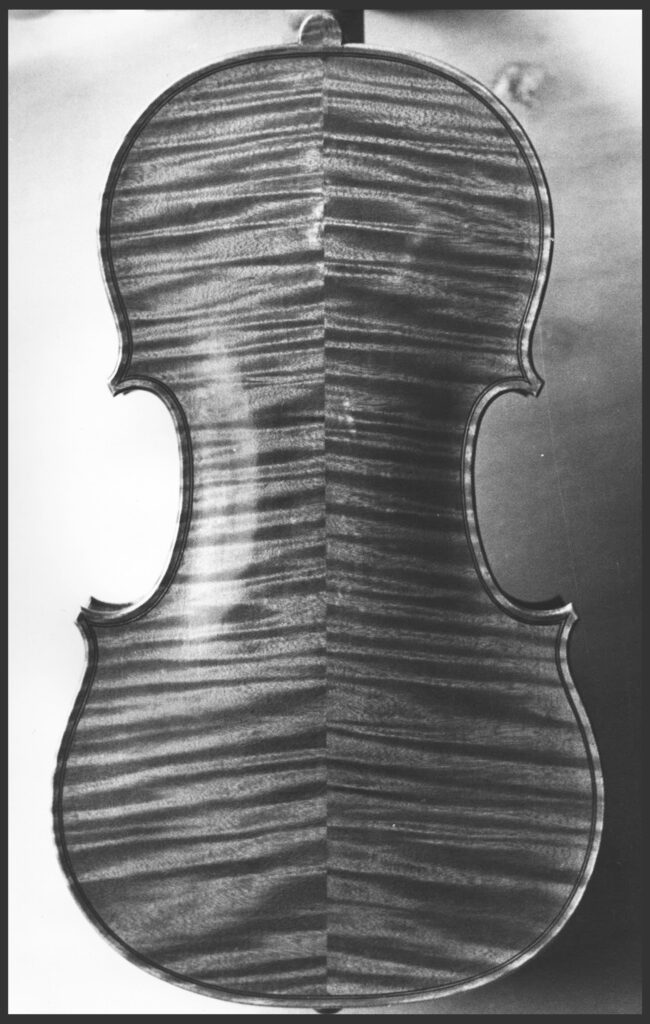

Guarneri del Gesù ( Bartolomeo Giuseppe Guarneri 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

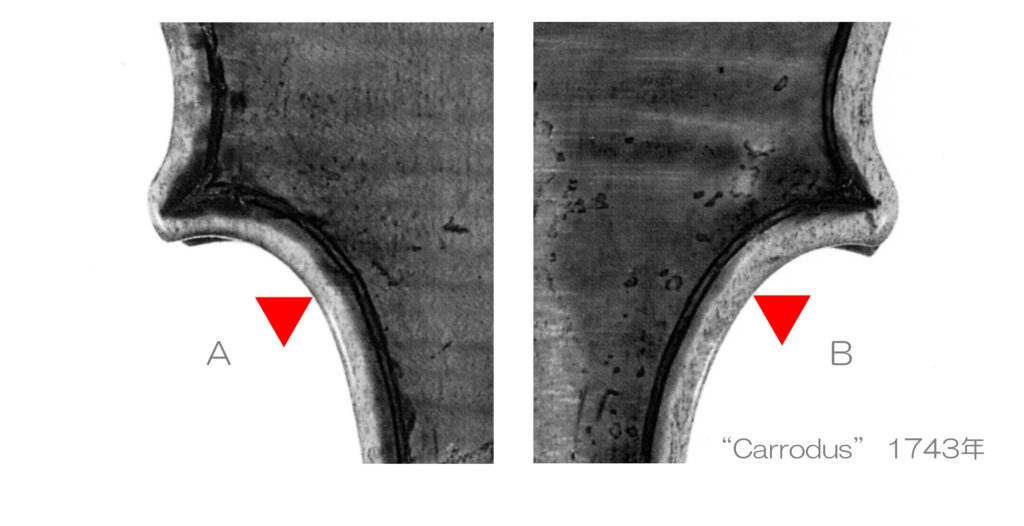

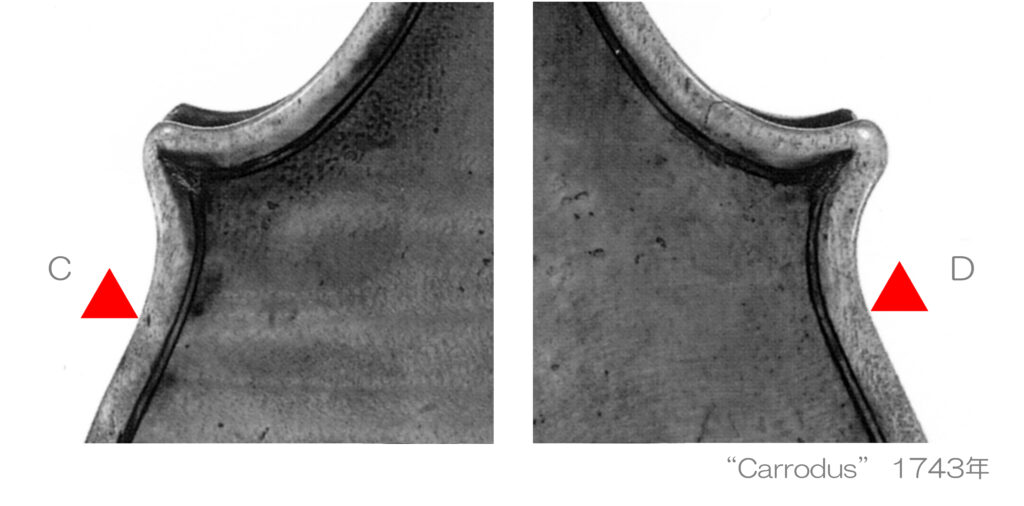

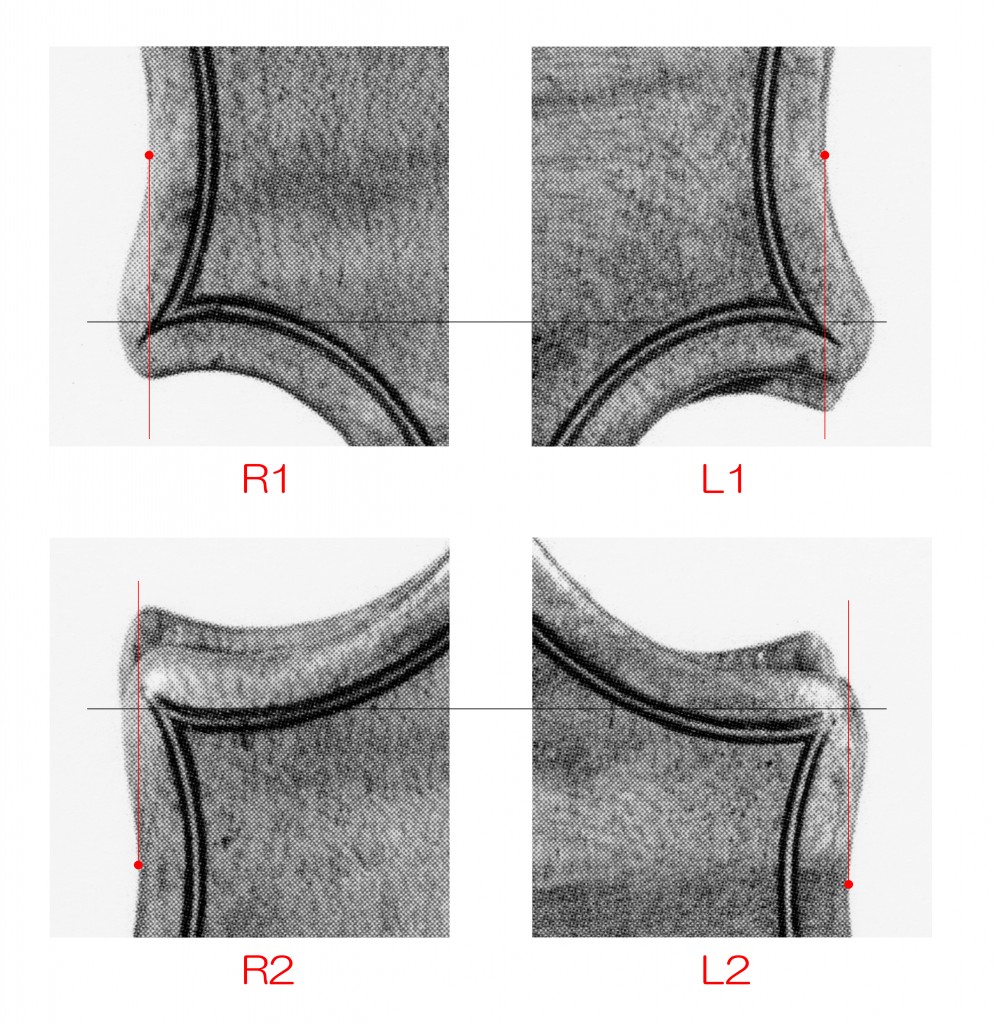

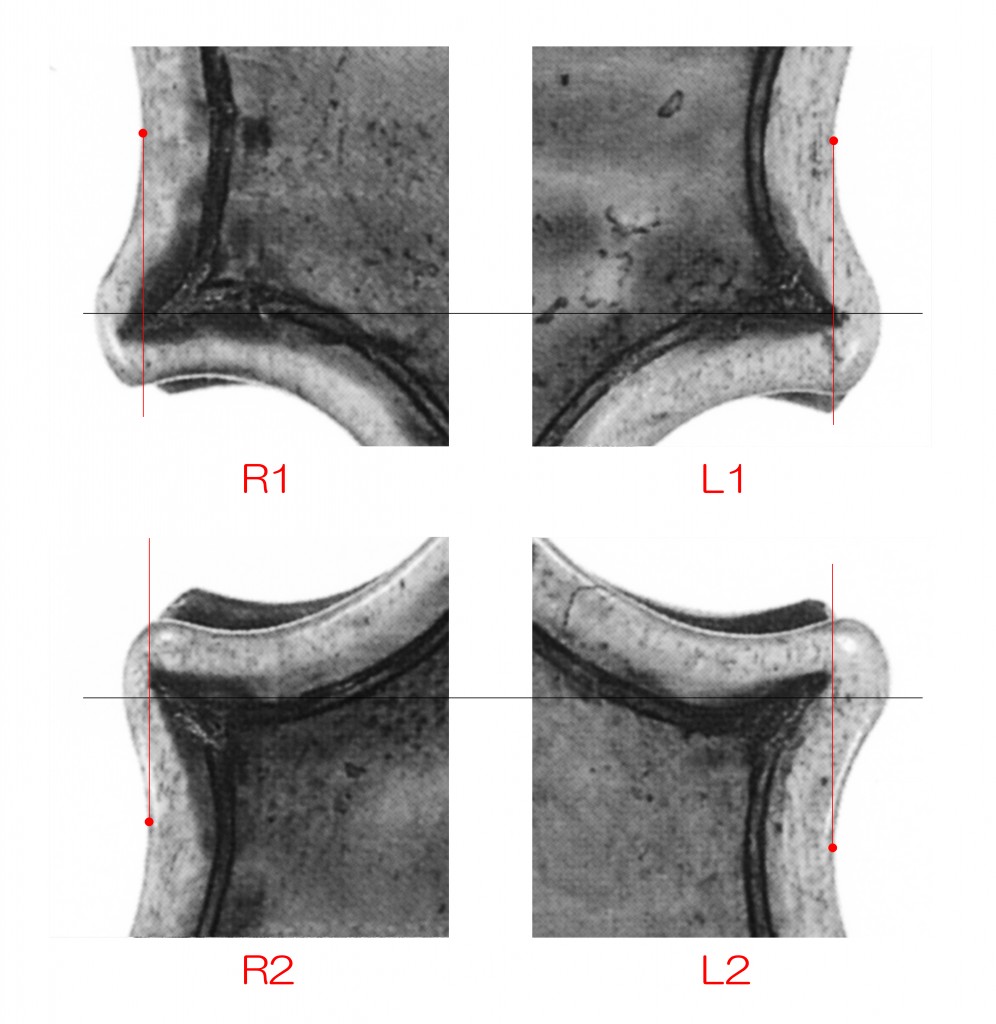

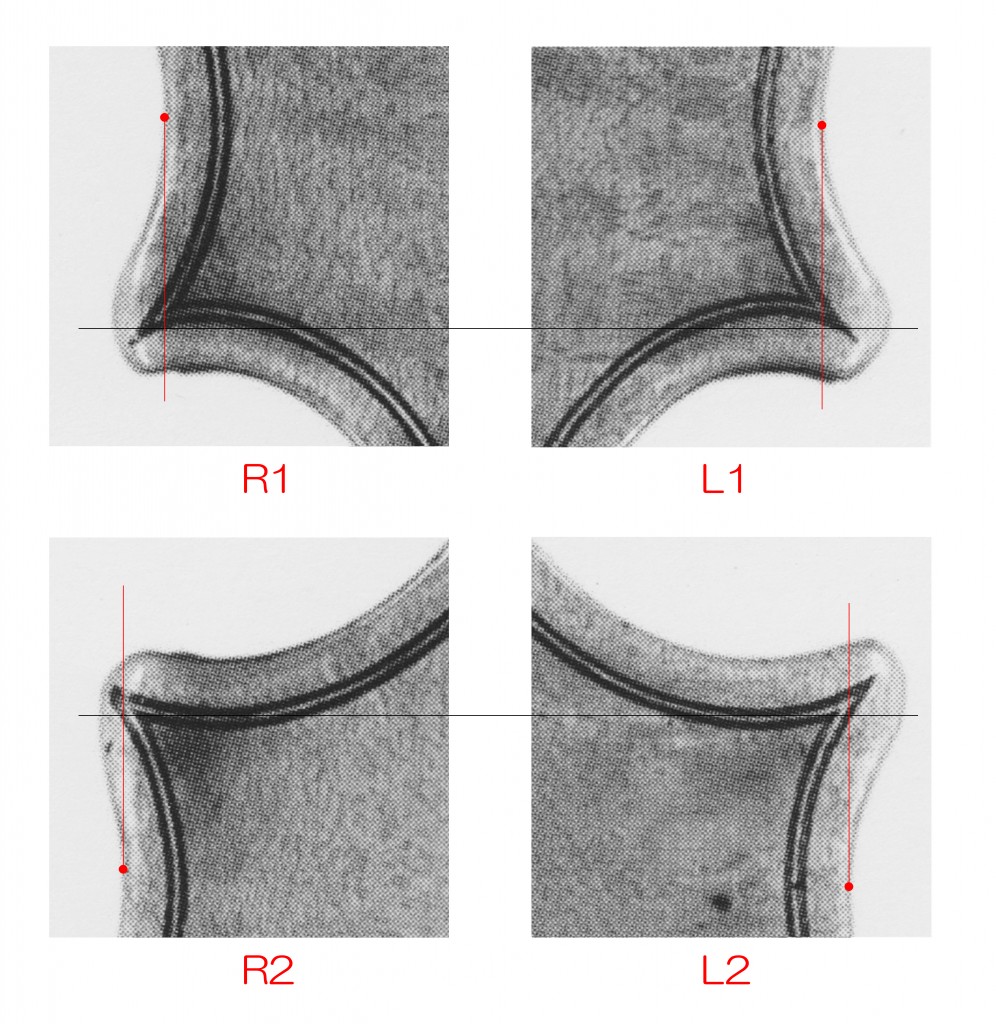

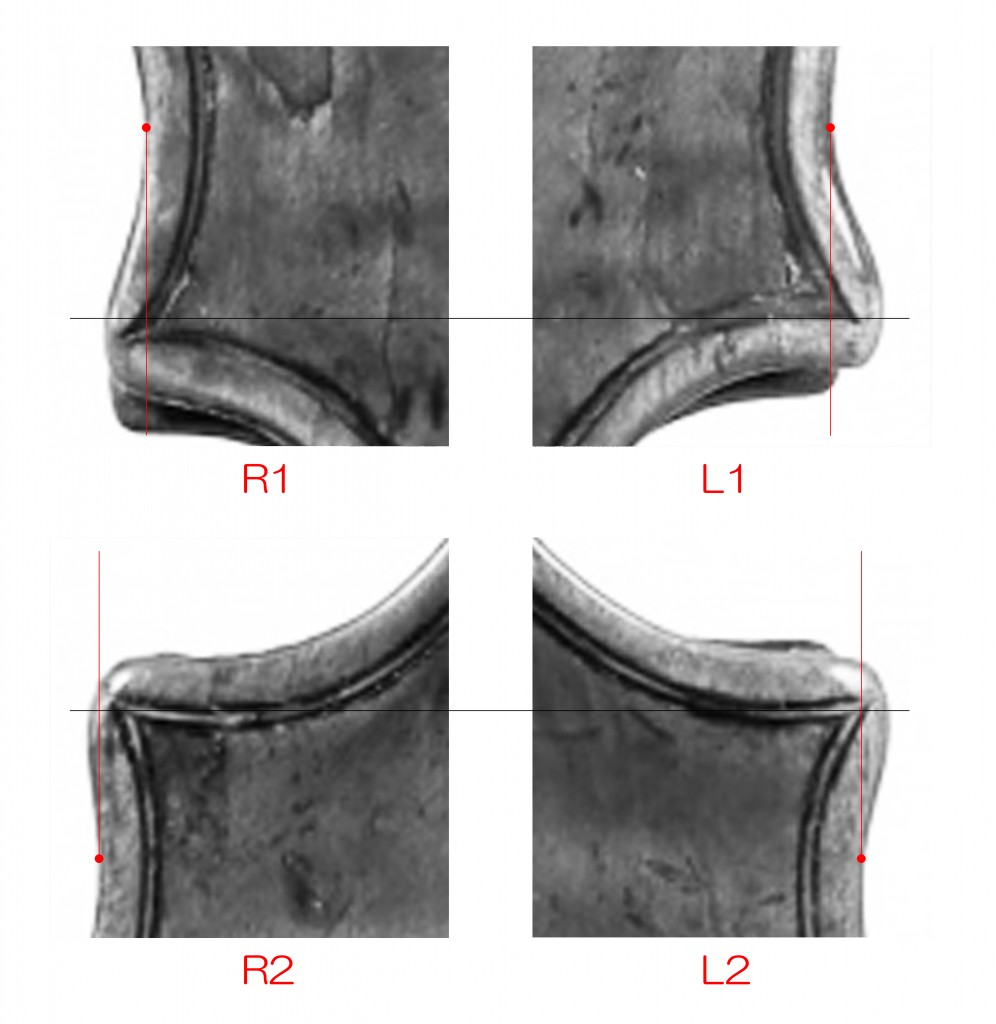

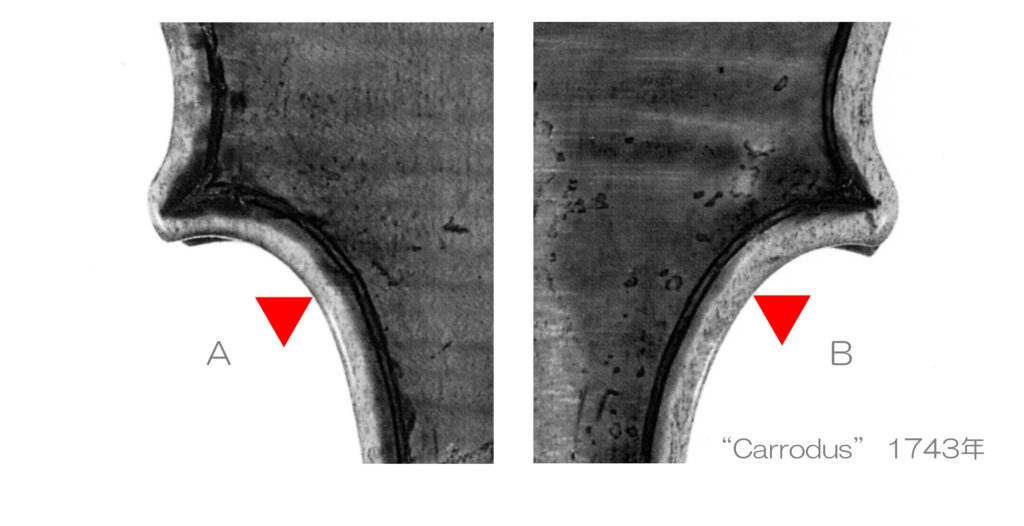

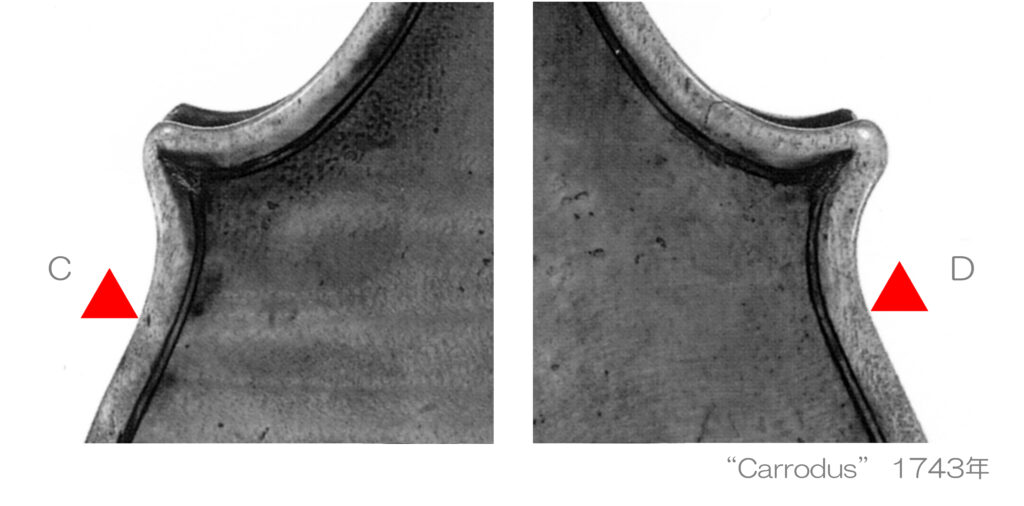

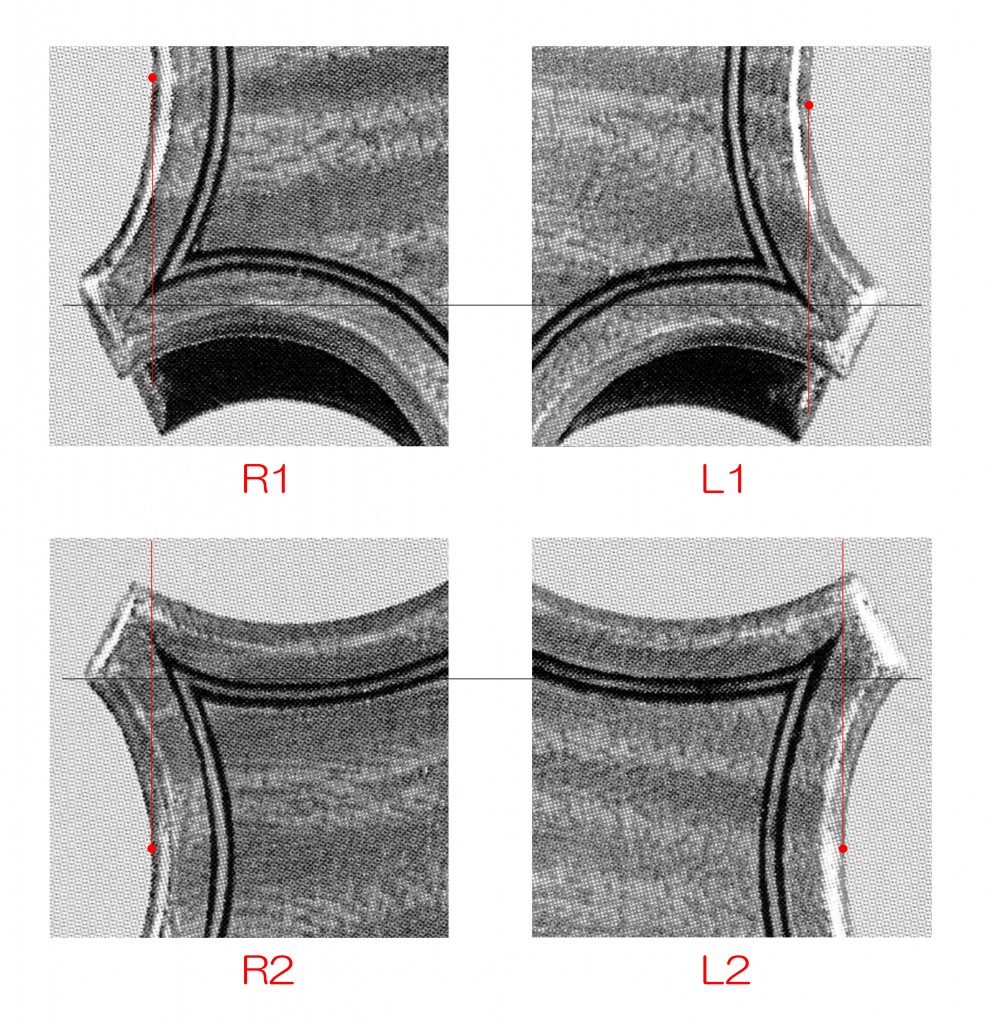

この両者を比較するときは 対をなすコーナー部の面積差と、コーナーブロック端位置( ▲ A,B,C,D )でパフリング外側縁に施された”摩耗加工”を見ると 違いが分かりやすいと思います。

J.T. Carrodus( 1836–1895 ) was an English violinist.

He had the advantage of studying between the ages of twelve and eighteen at London and Stuttgart, with Wilhelm Bernhard Molique( 1802-1869 ). On 1853, Sir Michael Costa got him engagements in the leading orchestras. He was a member of the Covent Garden opera orchestra from 1855. He made his debut as a solo player at a concert given on 22 April 1863 by the Musical Society of London.

キャロダスは、ルイ・シュポーア( Louis Spohr 1784-1859 )に学び シュトゥットガルトと ロンドンで活動したベルンハルト・モーリック( 1802-1869 )の生徒でした。

さて、ここからは私の見解で、現在も その証拠集めをしている途中であることをご承知置きください。

私は、パガニーニが演奏に用いていたとされ、現在も ジェノヴァ市に「グァルネリ・デル・ジェズ」 “イル・カノーネ 1743年”として展示されている楽器は、その規格等の特徴から考えて パガニーニが演奏に使用したヴァイオリンでは無いと判断しました。

Guarneri del Gesù ( Bartolomeo Giuseppe Guarneri 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

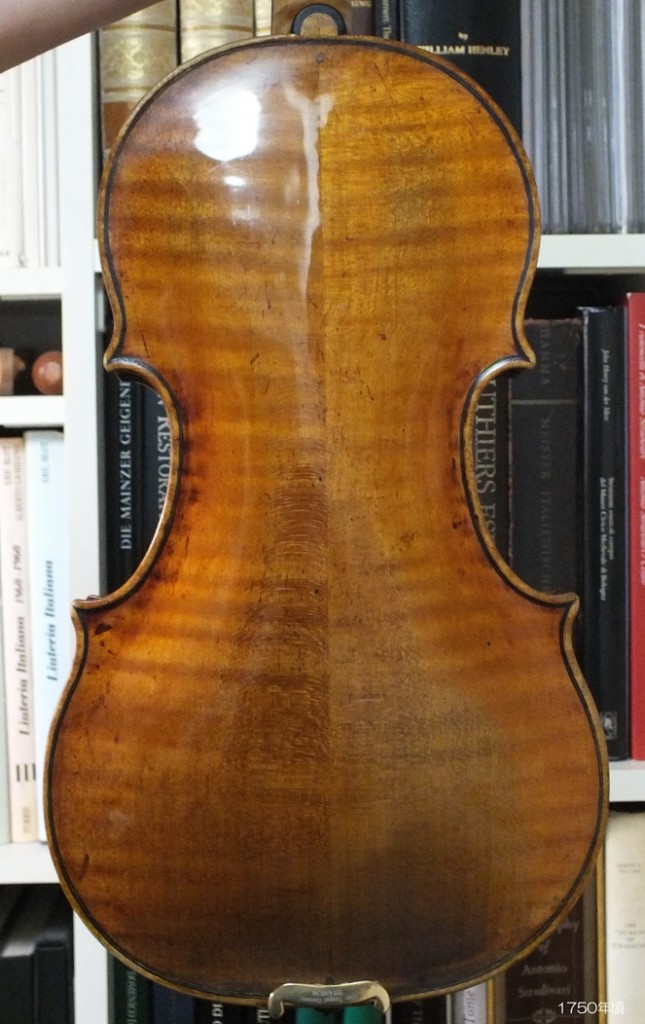

また その視点で、現代に残された Guarneri del Gesù のヴァイオリン達を検証した結果、パガニーニ ( Nicolò Paganini 1782-1840 )が イル・カノーネ ( Il Cannone )と呼んでいたヴァイオリンは、1857年頃に Londonに出現した 1743年製ヴァイオリン”Carrodus”である可能性が高いと考えています。

そもそも、パガニーニがサルデーニャ王国のニース( Nice )で亡くなった1840年5月27日から、ヴァイオリンがジェノヴァ市に引き渡された1851年7月14日までの『11年間』遺産相続者である息子の Baron Achille Paganini( 1825-1895 )は不可解な行動を取っています。

私は ジェノヴァ市に遺贈された 1851年( 第1回ロンドン万国博覧会の年 )に、パガニーニのイル・カノーネ ( Il Cannone )は、ドイツ、カッセルの宮廷楽長を1822年~1859年の長期間務めるとともに、ヴァイオリニストでもあった ルイ・シュポーアに内密に譲渡されたと推測しています。

Guarneri del Gesù ( Bartolomeo Giuseppe Guarneri 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

興味深いことに、1851年にシュポーア ( 1784-1859 )は、雇用者であるカッセルの選帝侯が許可しなかった2ヵ月の旅行に出発し、その後 この期間分給与が未払いとなった事を不服とし、訴訟を起こしています。また、この時期に 財産の整理もしてもいるようです。そして、1857年には 腕を骨折したことによりヴァイオリニストとしての活動を終えているのです。

この ルイ・シュポーア( 1784-1859 )らが指導し、1825年に23歳の若さでシュトゥットガルト宮廷楽長兼コンサートマスターとなり、1849~1866年にはロンドンを拠点とし活動したベルンハルト・モーリック( 1802-1869 )の仲介によりイル・カノーネは 1851年の時と同じように、再び内密にキャロダス( 1836–1895 )に譲渡されたものと、私は 考えています。

この説にもとづき、”Guarneri del Gesù “と呼ばれた Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 )が製作したヴァイオリン“Carrodus” 1743年 の所有者名を “Il Cannone”期から時系列で並べるとこのようになります。

Nicolò Paganini ( 1782-1840 ) … 1840年

Baron Achille Paganini( 1825-1895 ) 1840年~1851年

Louis Spohr ( 1784-1859 ) 1851年~1857年頃

Wilhelm Bernhard Molique( 1802-1869 )

John Tiplady Carrodus ( 1836-1895 ) 1857年頃~1895年

W.E. Hill & Sons 1895年

Major C. E. S. Phillips 1895年~1909年

W.E. Hill & Sons 1909年

Dr. Felix Landau (Berlin) 1909年~1931年

Margaret Abraham 1949年

Ossy Renardy 1955年

Henry Hottinger (New York) 1965年

Rembert Wurlitzer Inc. 1965年

Dr. Ephraim P. Engleman (San Mateo, California) 1976年

David L. Fulton 2003年~2007年

Anonymous 2007年

因みに、この1743年製 “Carrodus” ガルネリウスは、そう呼ばれる以前から 弦楽器製作者の間では重要なヴァイオリンとして扱われていたようです。

私が このガルネリウスを強く意識するようになったのは 有名な “Wurlitzer collection”のヴァイオリンを販売した時でした。

そのヴァイオリンは、パガニーニ( 1782-1840 )が演奏活動を開始する以前の 1791年にクレモナでGiovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) が製作したものでしたが、ヘッドが “Carrodus” 1743年の影響を強く受けていたのです。

ここで 私の過去のブログで”加熱痕跡”に関した投稿の抜粋をあげさせていただきます。

私が “加熱痕跡”の読み方について確信を得たのは 15年程前にヨーゼフ・アントニオ・ロッカ( 1807-1865 )が製作した、このヴァイオリンに出会ったからです。

私が “加熱痕跡”の読み方について確信を得たのは 15年程前にヨーゼフ・アントニオ・ロッカ( 1807-1865 )が製作した、このヴァイオリンに出会ったからです。

この楽器は 製作されてから まだ150年程しか経っていませんが 表板、裏板ともに肩の位置などにキズ状の加熱痕跡があったり、顎当て部と右肩部にも大胆な加工がしてありました。

私はそれまでもキズ状のものは全て確認するようにしていましたが、”オールド” に入っているその数は『 数えきれない‥』と思うこともしばしばでした。

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) violin

Cremona 1791年 “ex Havemann” [ Wurlitzer collection 1931 ]

( Photo : Jiyugaoka violin 1998年 )

オールド・バイオリンを目にした時、頭のなかに『 やはり300年くらい前の楽器は、現代まで受け継がれる間にはひどい目に遭ったはずだから‥』という発想をもつと 単純な思い込みに陥るようです。

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) violin

“ex Havemann” ( Bein & Fushi inc. 1981年 )

その私が はじめてオールド・バイオリンのすり減ったりキズ痕だらけの様子に『 あれっ?』と違和感を感じたのは、26年以上前にクレモナ派の実質的な最後の継承者である G.B. チェルーティが製作した このヴァイオリンを扱ったときでした。

このヴァイオリンは モーツァルトが死去した1791年にクレモナで製作されたもので “ex Havemann”のニックネームを持っていて、すでに 1931年には ニューヨークのウーリッツァー商会が出版し公表した有名なウーリッツァー・コレクションに 写真付きで掲載されている名器です。

私が目にした1998年は、この楽器が 1791年に製作されてから 207年ほど経っていたわけですが、私の知っている どの G.B. チェルーティより”キズ痕”が多い上に、それらは人為的につけられた気配が濃厚でした。

なお、このヴァイオリンには 1939年に発行された レンバート・ウーリッツァー社 ( Rembert Wurlitzer Co.、) の写真添付の正式な鑑定書もついていて、その時点での様子をある程度は推測できました。

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) violin

“ex Havemann” ( William Moennig & Son 1958年 )

また、この他にもフィラデルフィアの著名ディーラーだった ウイリアム・

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) violin

Cremona 1791年 “ex Havemann” ( Rembert Wurlitzer Co. 1939年 )

それで私は このヴァイオリンの”キズ痕”を順に確認してみました。もちろんですが 1998年は製作されてから 207年、1981年は 190年経過を意味し、1958年は 167年で 1939年は 148年、そして 1931年は 140年しか経っていなかった‥ ということを踏まえた上での話です。

. 1998年 ( 207年経過 ) 1981年 ( 190年経過 )

. 1958年 ( 167年経過 ) 1939年 ( 148年経過 )

さすがに 1939年や 1931年の写真では 外周部がだいぶん不鮮明ですが、それでも駒やF字孔周りの加熱痕跡はしっかりと写真に捉えられていました。

では‥ このイタリア、クレモナで1791年に製作されたこのヴァイオリンの「キズ痕」はいつ入ったのか?

ヨーゼフ・アントニオ・ロッカ( 1807-1865 )のヴァイオリンに出会ったのは、私が G.B. チェルーティ作のヴァイオリンと出会った後で さらに5年程の歳月があり、その間にも多くのオールドやモダンの弦楽器を目にしたことによって”製作時にはじめから入れられていた”という結論を探っていたタイミングでした。( 抜粋終了 )

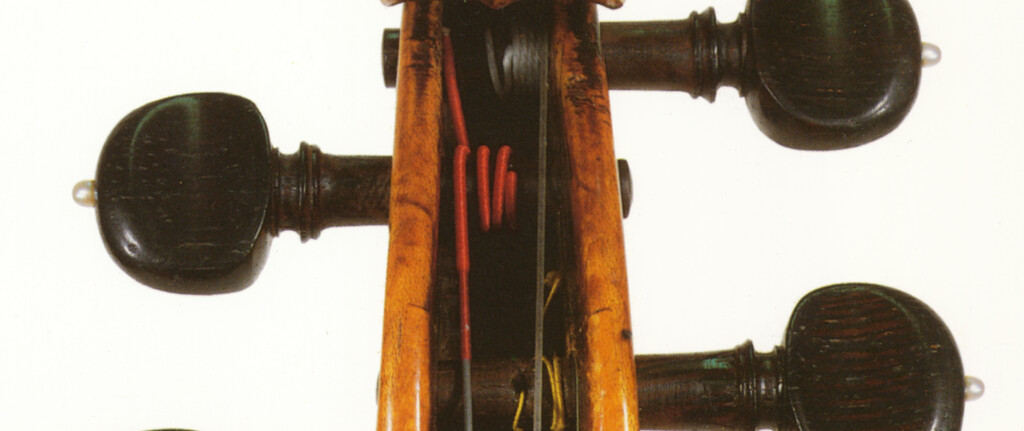

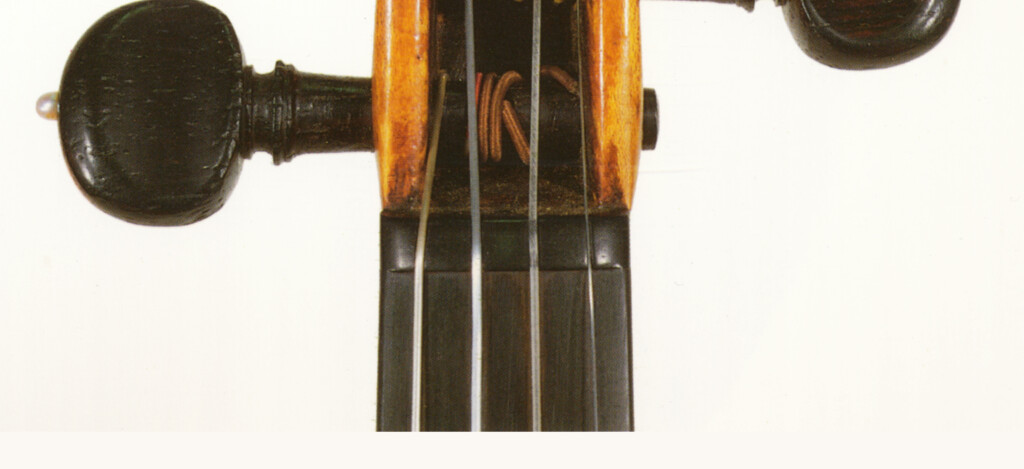

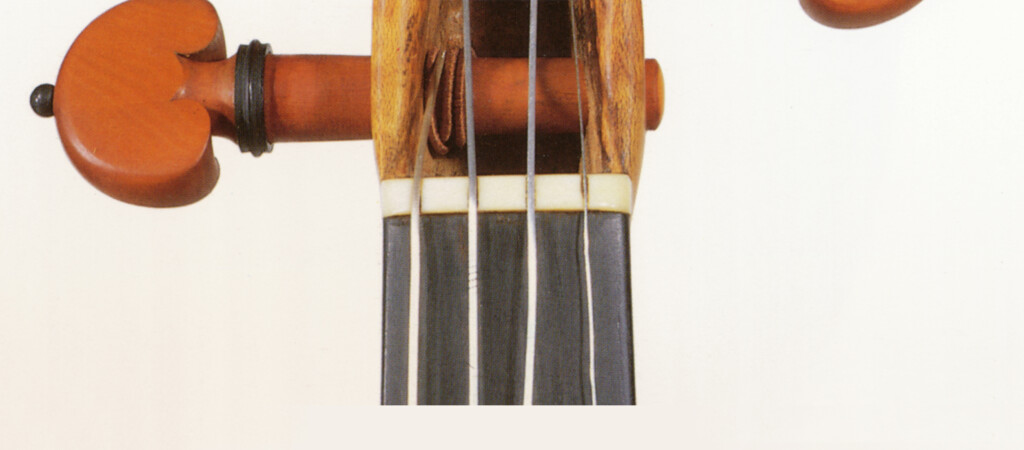

下に その Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年のヘッド写真と Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin, “Wurlitzer collection-Ex Havemann” 1791年 のヘッド写真を並べました。

そして その右にはマントヴァ派の名工 ステファノ・スカランペラの下で製作を学び工房を受け継いだガエタノ・ガッダ ( Gaetano Gadda 1900-1965 )が 1925年頃に製作したヴァイオリン・ヘッドの写真を置きました。

この 1925年頃製作されたヴァイオリンも、私がヴァイオリニストに販売したものですが、初めて目にしたときに『おそらく前者の、どちらかのモデル‥』と推測しました。

弦楽器製作者が このレベルの模倣をした意味は大きいと、私は考えます。

そういう意味でも Guarneri del Gesù Violin, “Carrodus” 1743年は、音楽史にとって重要だと思います。

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Violin, Cremona 1555~1560年頃

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Violin, Cremona 1555~1560年頃

それから、もう一つの黒歴史を挙げておきたいと思います。

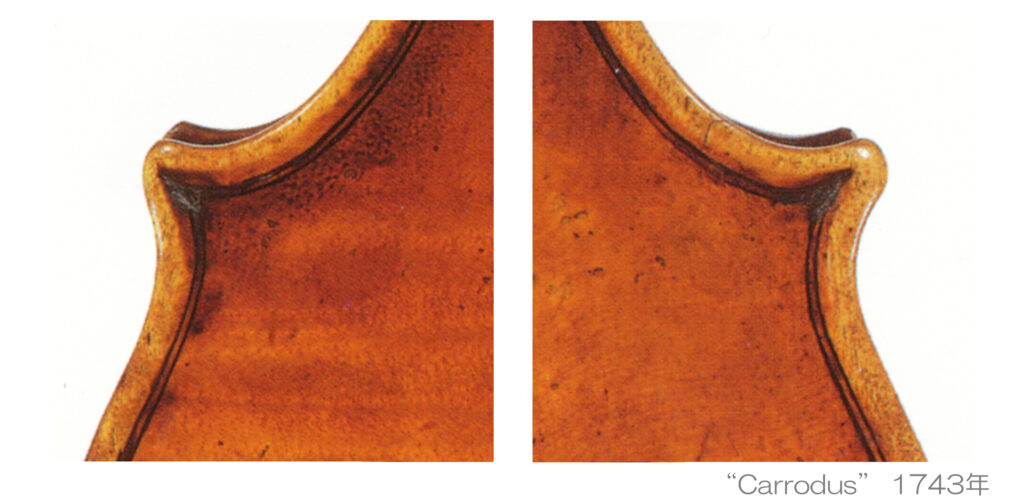

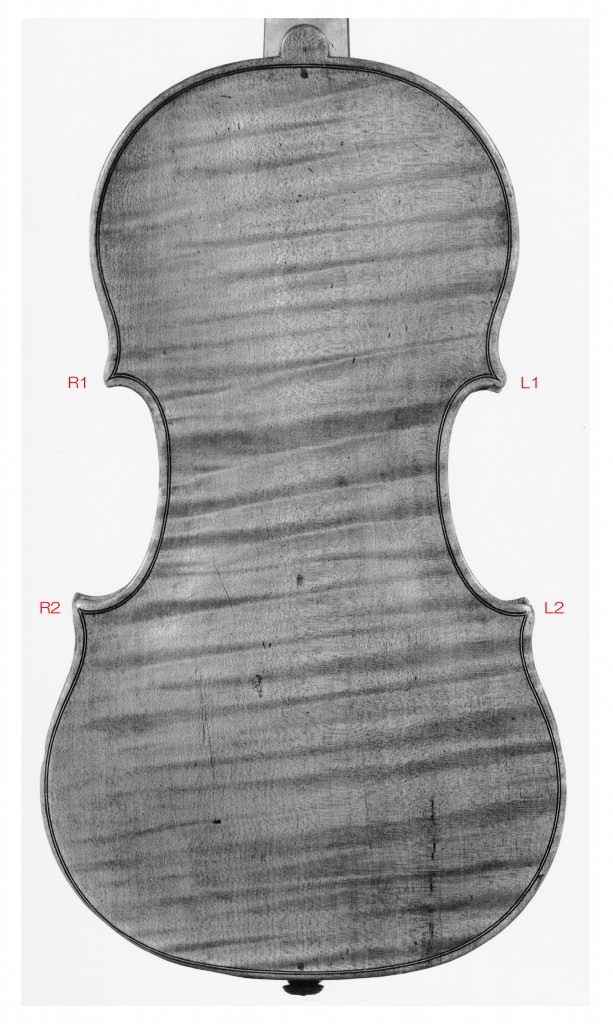

日頃から 私は “コーナー先端部の非対称性”についての確認をお奨めしています。

なぜなら、オールド・バイオリンやオールド・チェロでは それらの関係性が 響胴の共鳴現象を誘導する”ねじり”の要となっていると思っているからです。

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Violin, Cremona 1555~1560年頃

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Violin, Cremona 1555~1560年頃

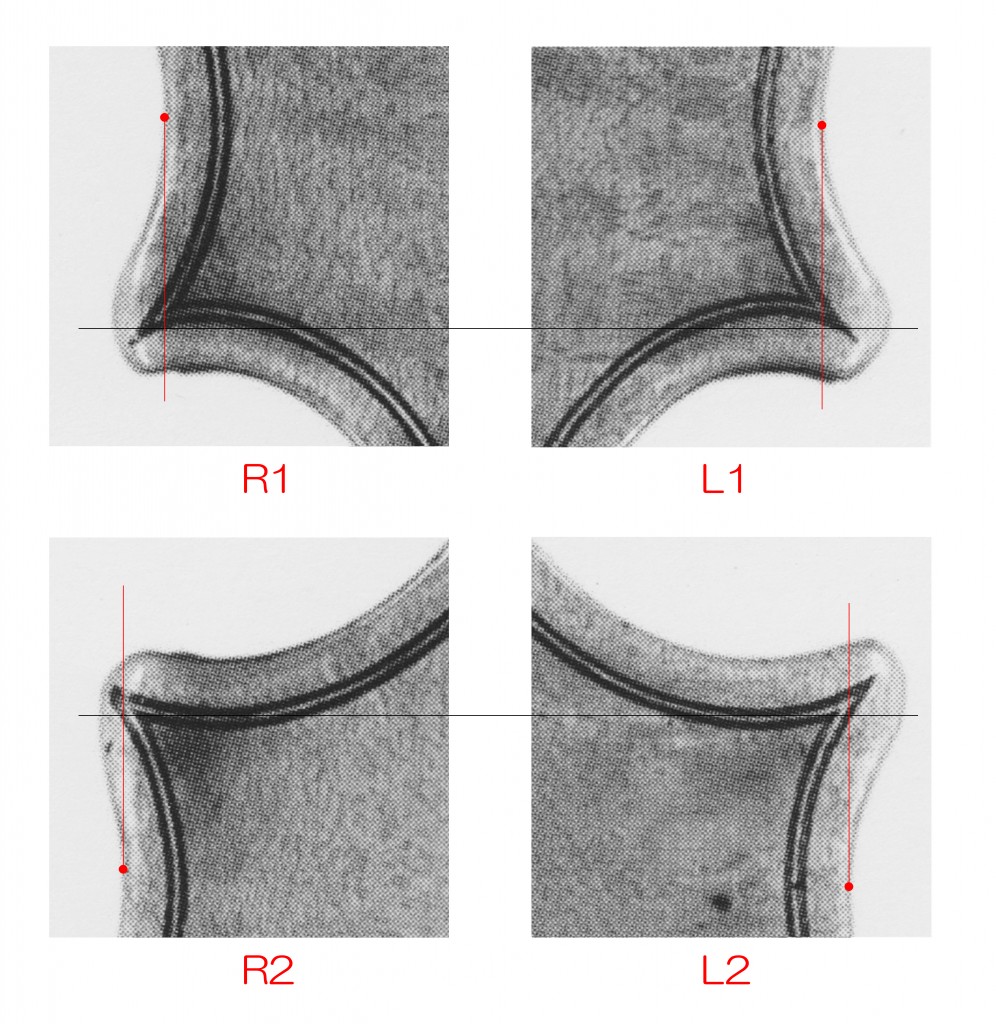

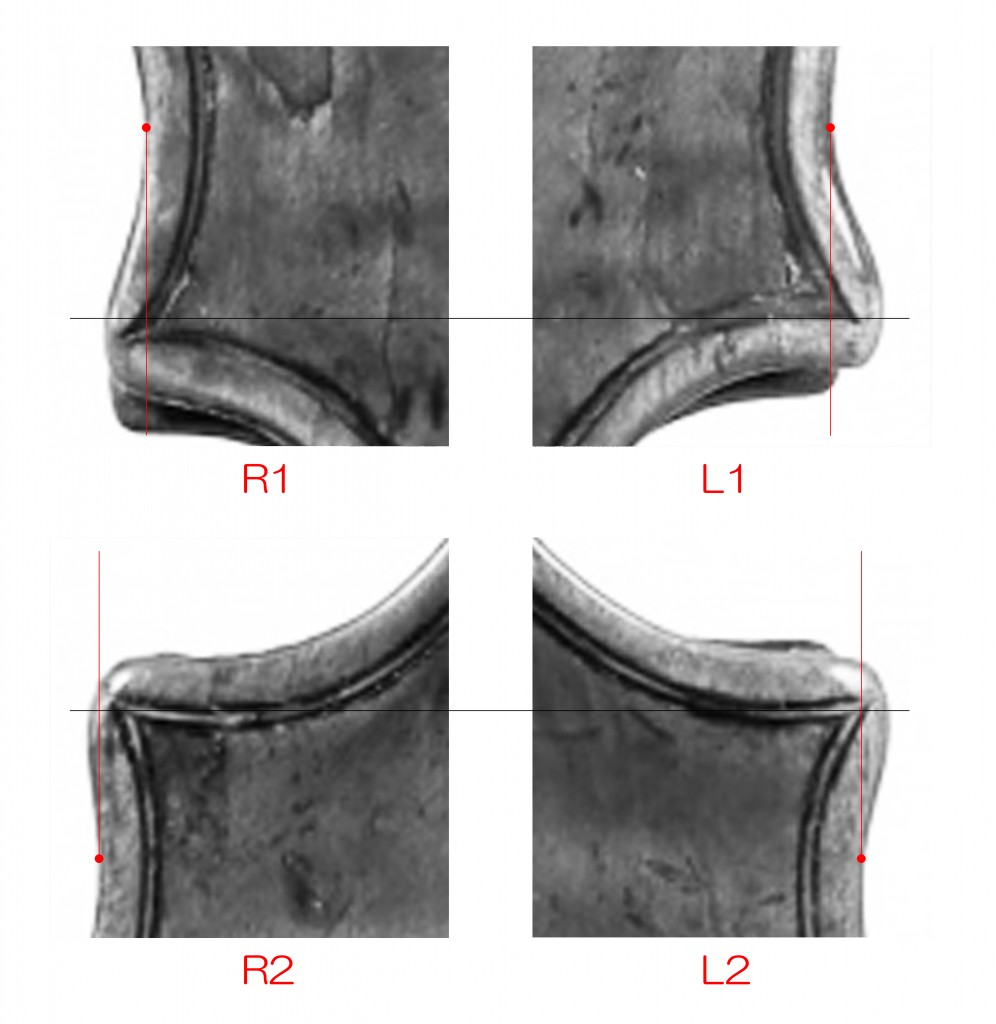

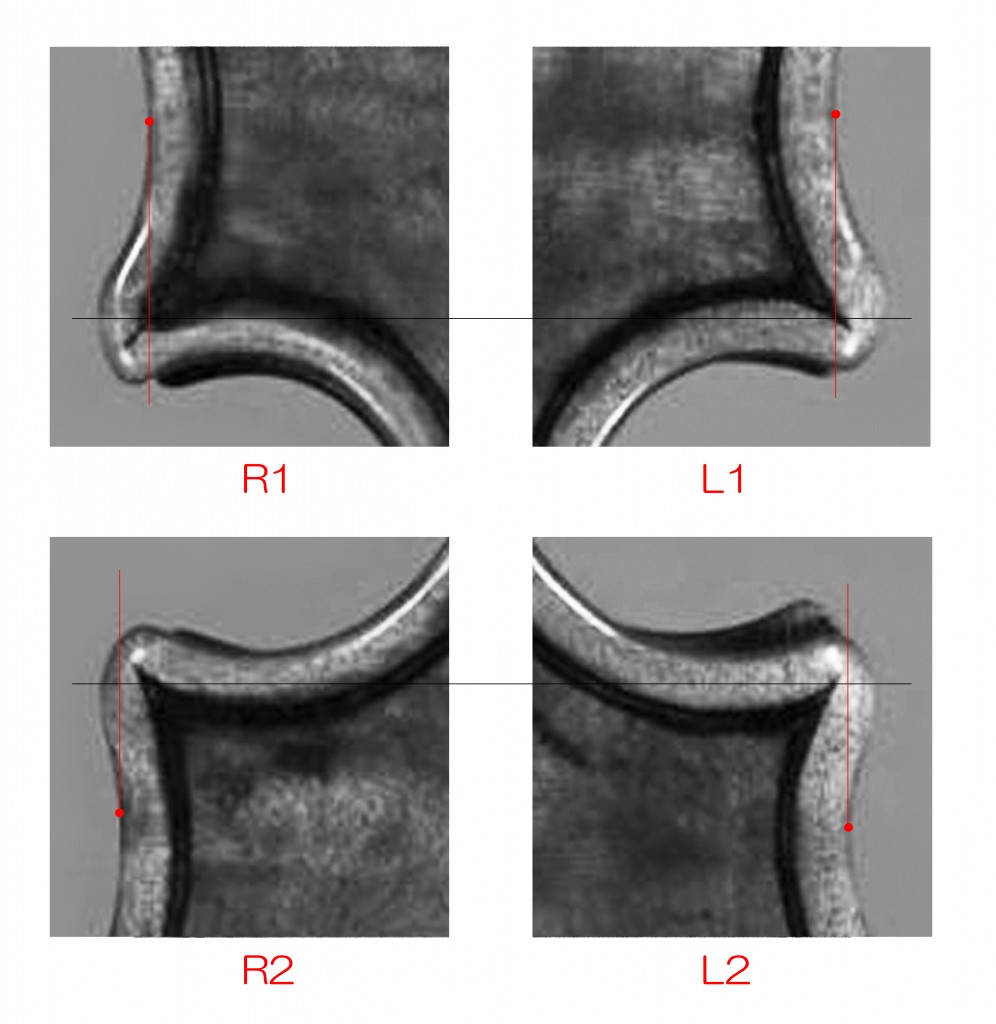

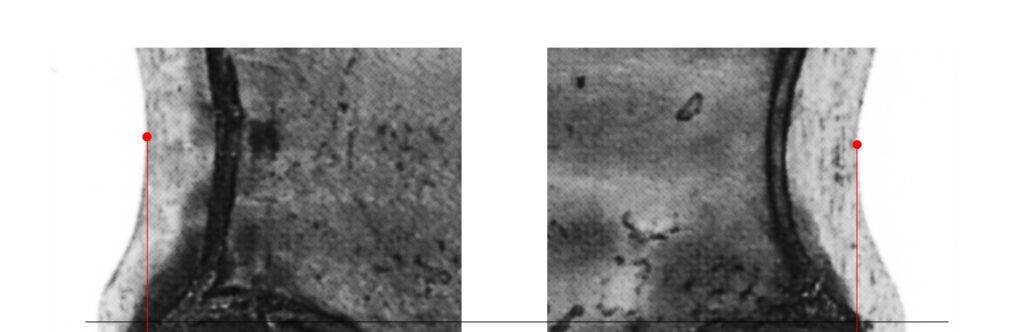

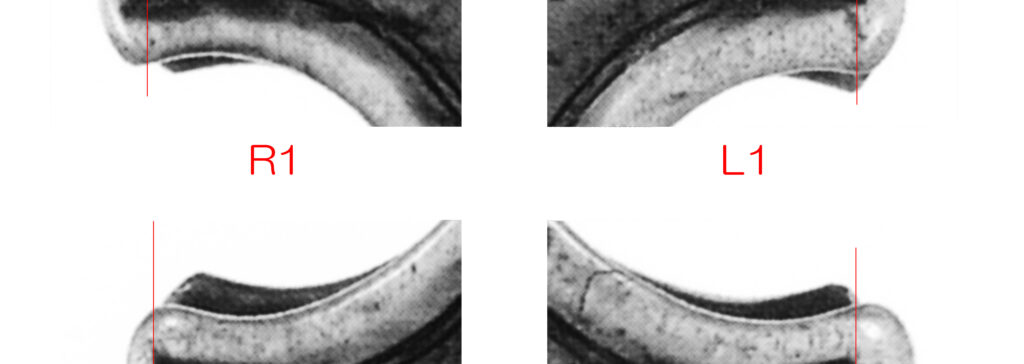

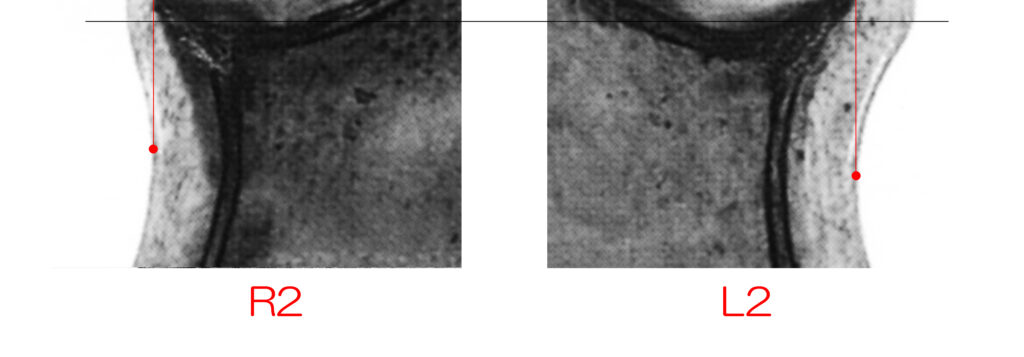

先ずは、それを見てください。上図で R1 と L1 、そして R2 と L2 とした「一対」の要素をもつ裏板コーナー先端部の面積差と、エッジの摩耗加工の様子をならべ、その下には他のヴァイオリンを列挙しました。

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Violin, Cremona 1555~1560年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, “Ex Ross” 1570年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, “Ex Ross” 1570年頃

Gaspar da Saló ( ca.1540-1609 ) Violin, Brescia 1600年頃

Gaspar da Saló ( ca.1540-1609 ) Violin, Brescia 1600年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Lady Jeanne” 1731年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Lady Jeanne” 1731年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

観察ポイントは、コーナー先端横の狭隘部にいれた左右の赤点の上下位置関係とそこからの垂線( 赤線 )の外側に突き出た幅、そして水平補助線( 黒線 )から突き出た高さから 相対的に小さくされている様子を観察するだけです。

そして 次に、 裏板を俯瞰しながらコーナー先端部を比較するためにヴァイオリンを年代順にならべました。

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, “Ex Ross” 1570年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, “Ex Ross” 1570年頃

多数のオールド弦楽器を観察すると、 R2 コーナー先端部が相対的に小さくされているのが 裏板のトレンドと考えることができます。 ( R1 が最小の場合もそれなりあります。)

Gaspar da Saló ( ca.1540-1609 ) Violin, Brescia 1600年頃

Gaspar da Saló ( ca.1540-1609 ) Violin, Brescia 1600年頃

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Violin, “King Charles Ⅸ” Cremona 1566年頃

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) Violin, “King Charles Ⅸ” Cremona 1566年頃

Jacob Stainer ( 1617-1683 ) Violin, Absam ( Tirol ) 1655年頃

Jacob Stainer ( 1617-1683 ) Violin, Absam ( Tirol ) 1655年頃

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Violin, Milan 1702年頃

Giovanni Grancino ( 1637-1709 ) Violin, Milan 1702年頃

Giuseppe Guarneri ( 1666-1740 ) “filius Andrea” Violin, 1703年

Giuseppe Guarneri ( 1666-1740 ) “filius Andrea” Violin, 1703年

Carlo Tononi ( ca.1675-1730 ) Violin, Bologna 1705年

Carlo Tononi ( ca.1675-1730 ) Violin, Bologna 1705年

Antonio Stradivari ( 1644-1737 ), Violin “Tartini – Lipinski” Cremona 1715年

Antonio Stradivari ( 1644-1737 ), Violin “Tartini – Lipinski” Cremona 1715年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, Cremona

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, Cremona

“Goldberg-Baron Vitta” 1730年頃

Antonio Stradivari ( 1644-1737 ) Violin, “Lady Jeanne” Cremona 1731年

Antonio Stradivari ( 1644-1737 ) Violin, “Lady Jeanne” Cremona 1731年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Posselt – Philipp” 1732年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Posselt – Philipp” 1732年

Andrea Castagneri ( 1696-1747 ) Violin, Paris 1742年

Andrea Castagneri ( 1696-1747 ) Violin, Paris 1742年

Camillo Camilli ( ca.1704-1754 ) Violin, Mantua 1750年頃

Camillo Camilli ( ca.1704-1754 ) Violin, Mantua 1750年頃

Joseph Klotz ( 1743-1829 ) Violin, Mittenwald 1760年

Joseph Klotz ( 1743-1829 ) Violin, Mittenwald 1760年

Tommaso Balestrieri ( ca.1735 – ca.1795 ) Violin, Mantua 1770年

Tommaso Balestrieri ( ca.1735 – ca.1795 ) Violin, Mantua 1770年 Giuseppe Antonio Rocca ( 1807-1865 ) Violin, Turin

Giuseppe Antonio Rocca ( 1807-1865 ) Violin, Turin

1845-1850 年頃

Giuseppe Antonio Rocca ( 1807-1865 ) Violin, Turin 1850 年頃

Giuseppe Antonio Rocca ( 1807-1865 ) Violin, Turin 1850 年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin “Lady Jeanne” 1731年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin “Lady Jeanne” 1731年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

Antonio Stradivar( ca.1644-1737 ) Violin, 1721年

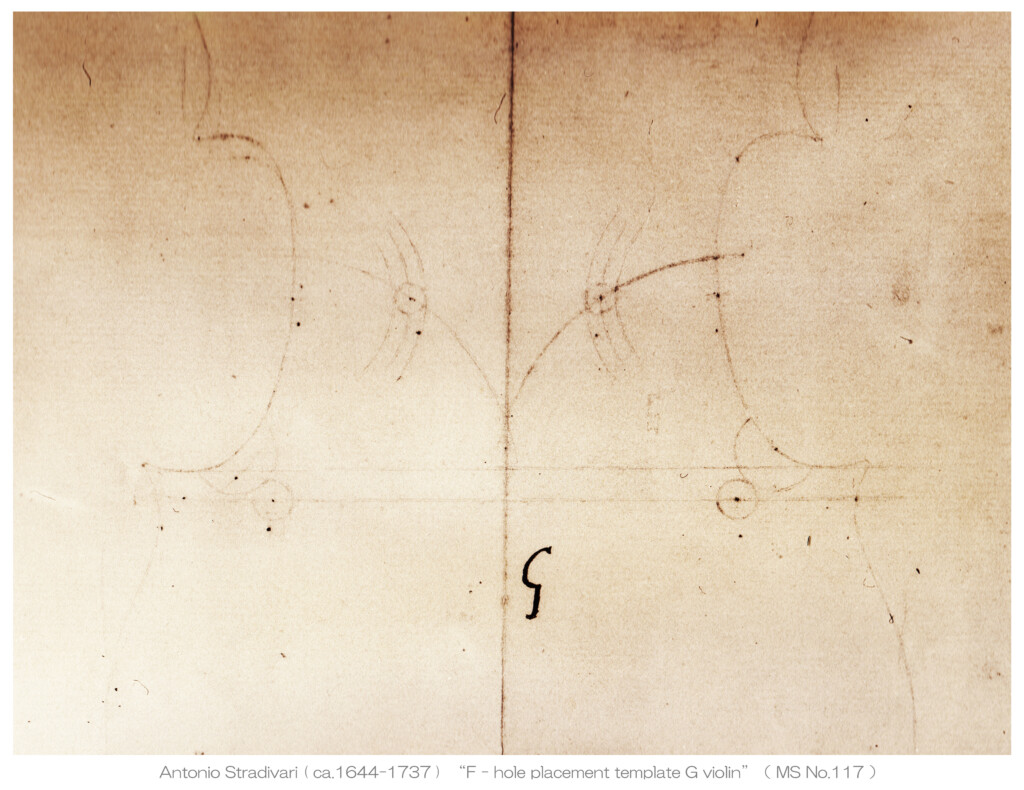

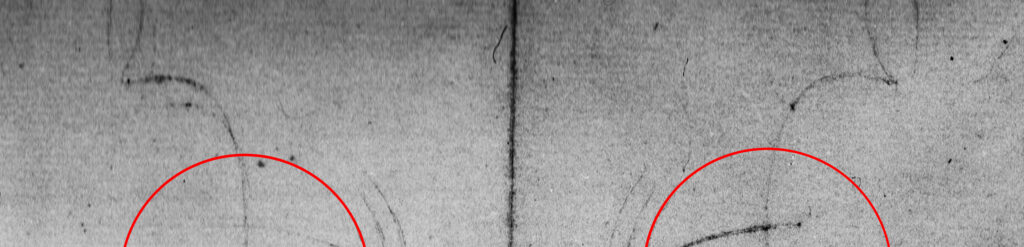

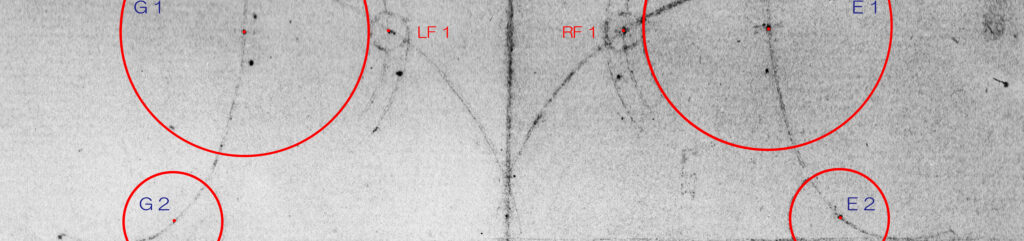

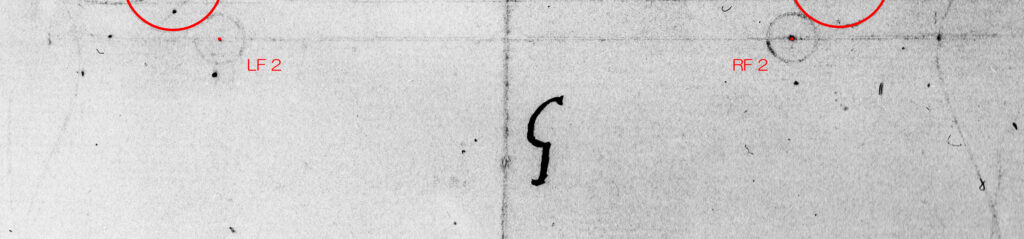

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) “F-hole placement template” ( G violin / MS No. 117 )

ストラディヴァリのF字孔型紙を観察すると、任意のコンパス針ポイントから設定された半径距離がみとめられ、当然ながら それらの”点”が 一定の応力に対応したものであることが理解できます。

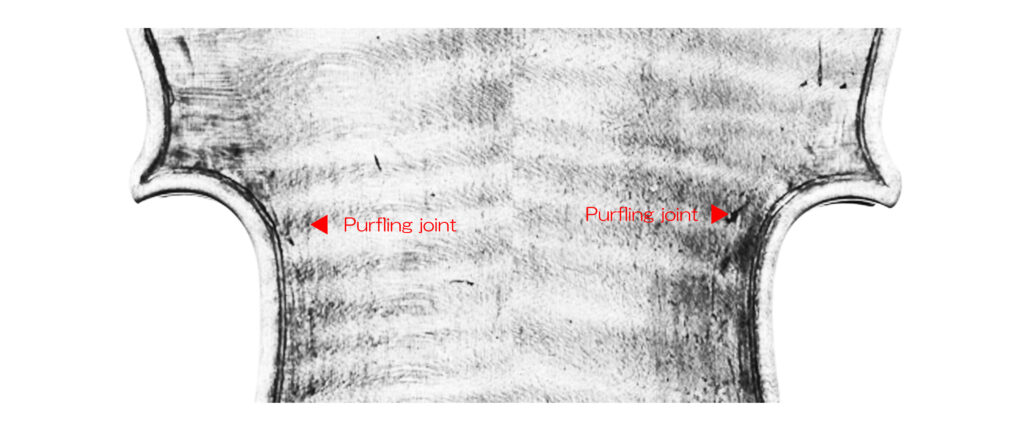

このような”任意の点”を念頭に置き、対をなすコーナー部の面積差や、パフリング外側縁の特定の場所… たとえばコーナーブロック端位置( ▲ A,B,C,D )などに施された”摩耗加工”を検証すると製作者の意図が感じられると思います。

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Carrodus” 1743年

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Enescu-Cathedral” 1725年頃

Guarneri del Gesù ( 1698-1744 ) Violin, “Enescu-Cathedral” 1725年頃

このようにヴァイオリン型の弦楽器は 黎明期からずっと、響胴のコーナー部の剛性差を工夫することで”ねじり”が俊敏になるように製作され続けました。

■ 1855年 Jean-Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 )が “Messiah violin, 1716″を Luigi Tarisio ( 1796-1854 )の遺族から購入したとして、店の ガラスケースに入れ展示をはじめました。

The world’s most valuable violin? The Messiah Stradivarius

0:57 ” 1716 ‥ It is the only as new Stradivarius ‥”

STRADIVARI’S FABLED “MESSIAH” THREE CENTURIES ON: THE MOST CONTROVERSIAL VIOLIN IN HISTORY?

上記の事実により、私は このヴァイオリンは 1854年頃に製作されたものと判断しています。

上記の事実により、私は このヴァイオリンは 1854年頃に製作されたものと判断しています。

It was donated to the Ashmolean Museum in 1940 by the firm of W.E. Hill & Sons to become a benchmark for future makers.

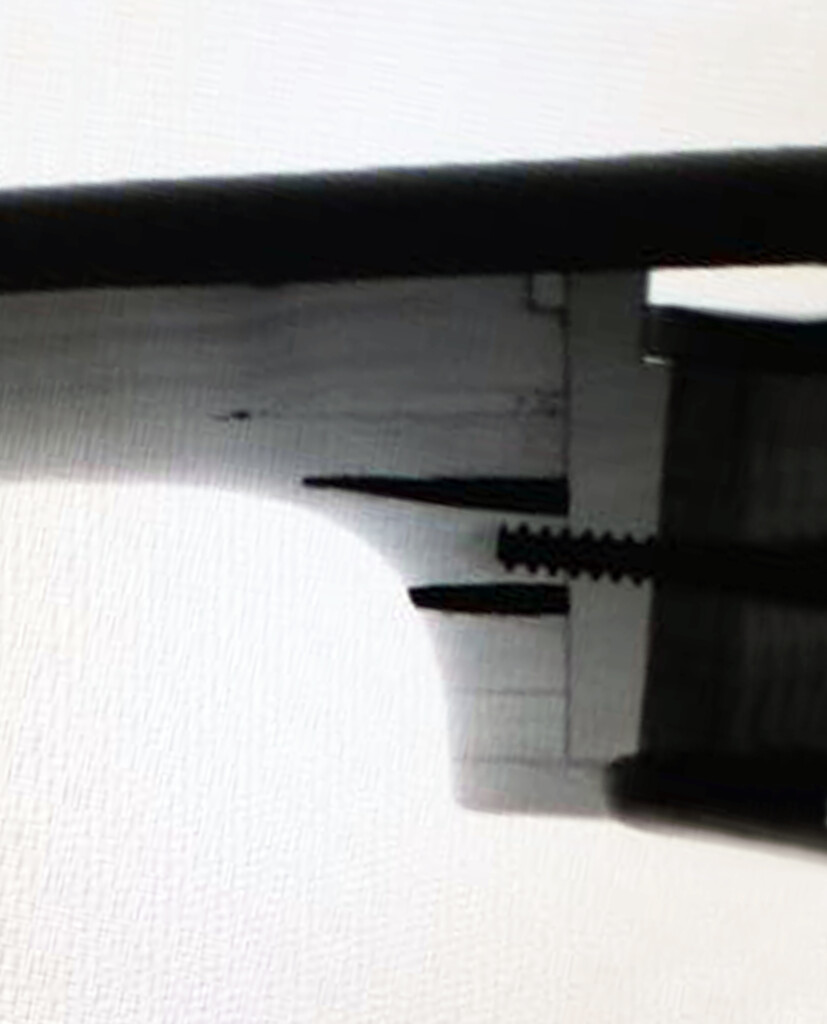

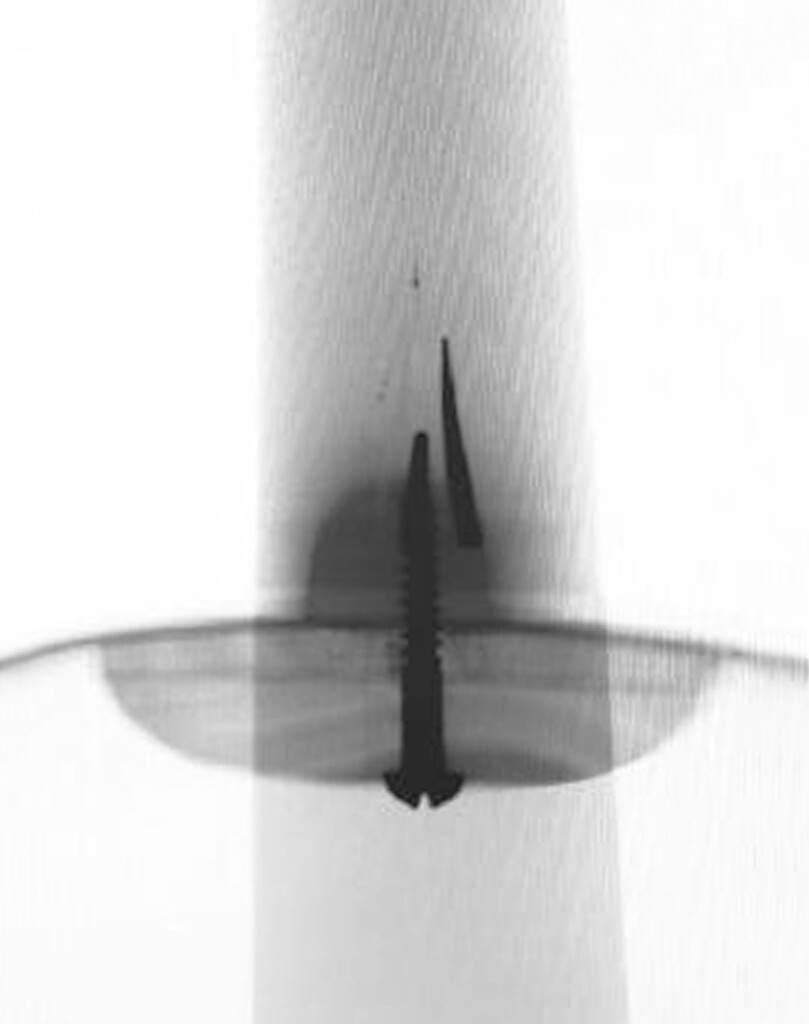

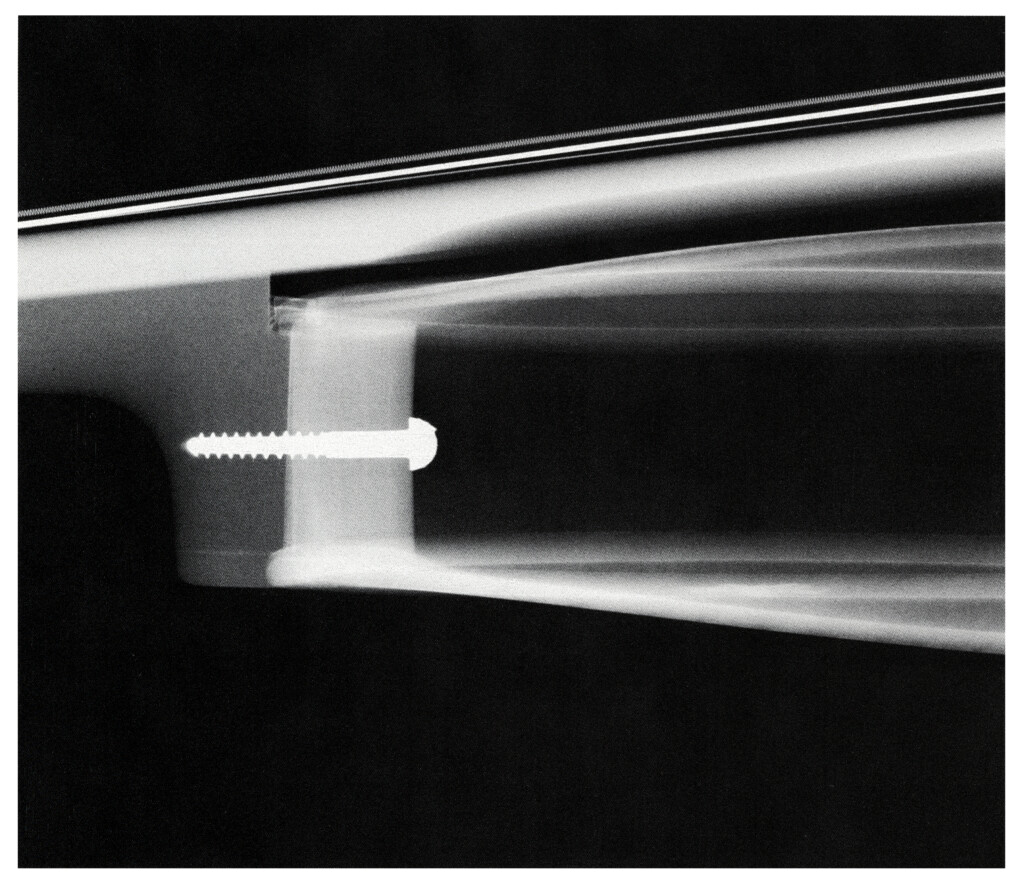

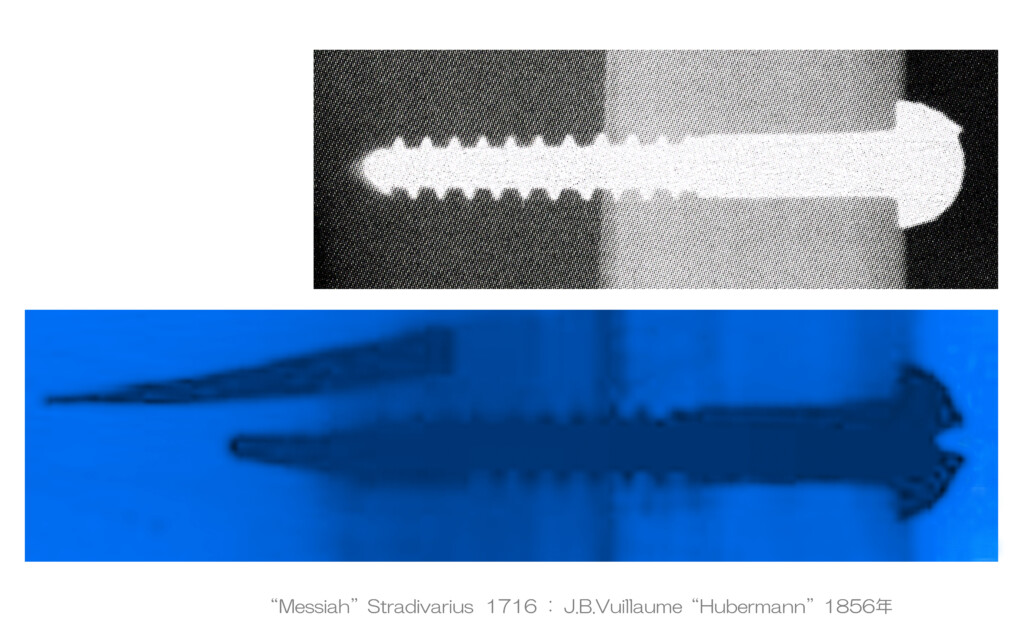

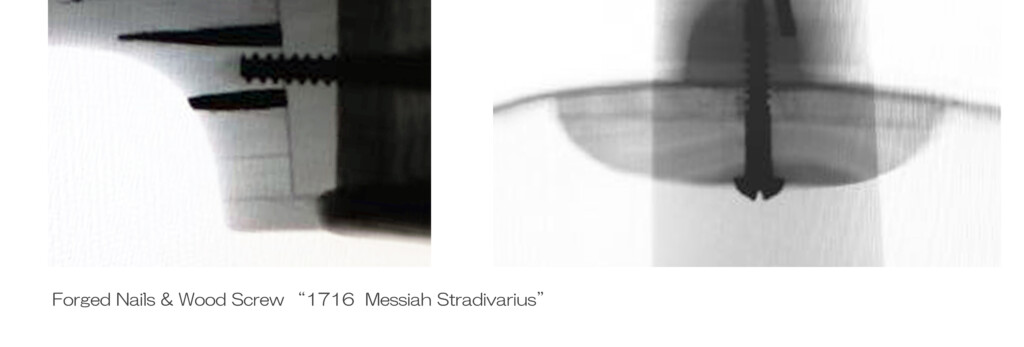

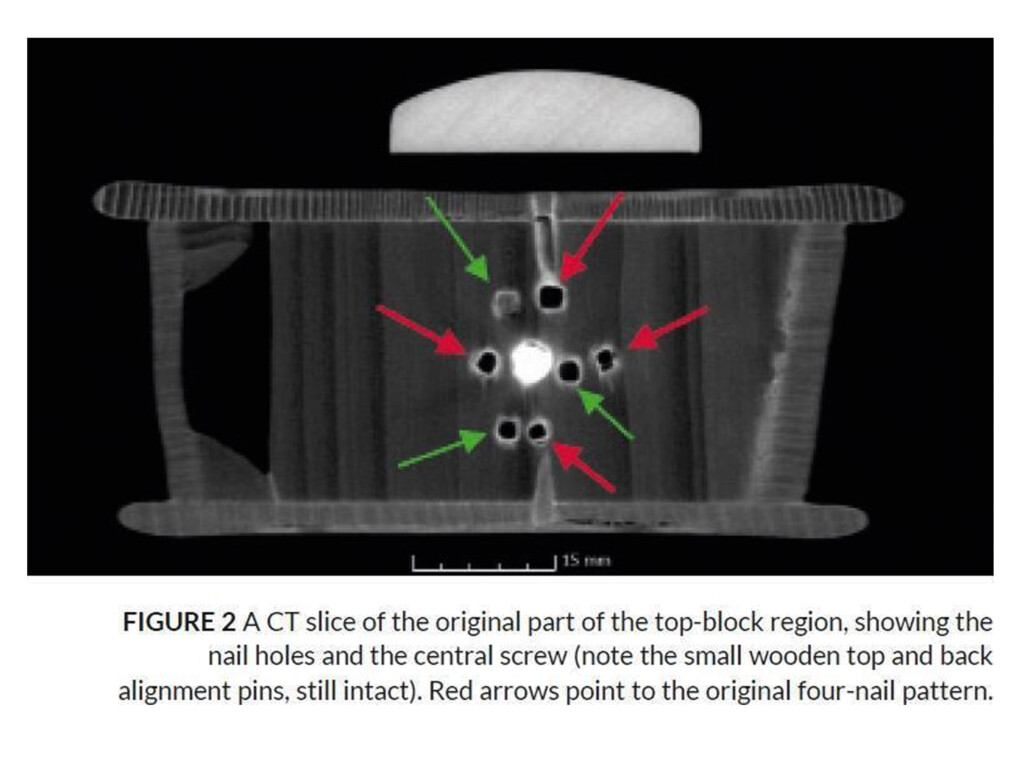

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

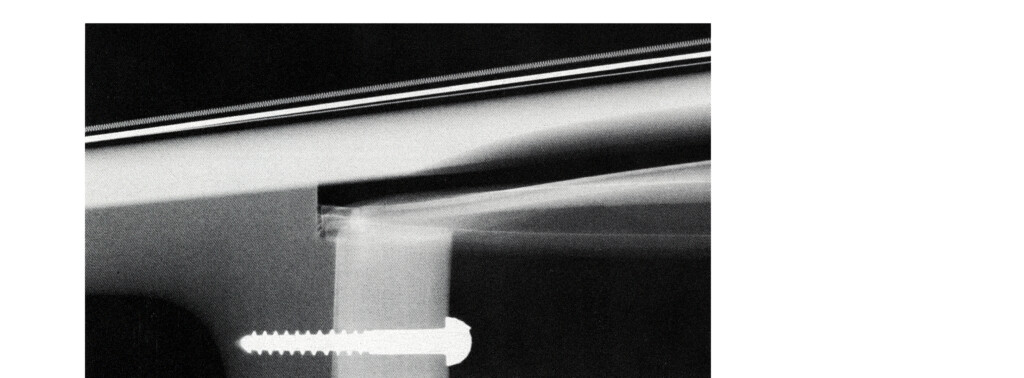

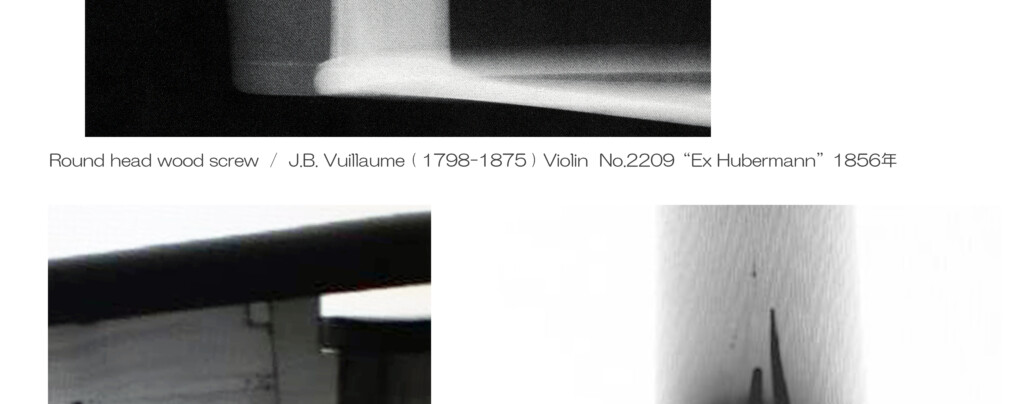

Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209

Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209

“Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 ” Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 ” Ex Hubermann” 1856年

“Forged Nails and Round head wood screw” J.B.Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年 – “Messiah Stradivarius 1716”

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

因みに 個人的なことで恐縮ですが、私は この音響的判断基準に関して、上左のオールド・バイオリンの “摩耗部”を観察していて 初めてこれらは 製作時のパティーナ加工であると確信しました。

因みに 個人的なことで恐縮ですが、私は この音響的判断基準に関して、上左のオールド・バイオリンの “摩耗部”を観察していて 初めてこれらは 製作時のパティーナ加工であると確信しました。

私もその時まで、ヴァイオリンや チェロの表板、裏板のふちは ヨーロッパの街を囲む城壁のように一定の高さを持たせて連続させてあると思っていました。

ところが、実際のオールド・バイオリンなどでは 赤印を入れた位置のように、 摩耗したかのように削ってあったり、別の木片で継ぎがしてあったりすることに この裏板を観察していてやっと思いが至ったのです。

Walter Hunt ( 1796-1859 ) 1849年 U.S . patent number 6281 on April 10, 1849.

Walter Hunt ( 1796-1859 ) 1849年 U.S . patent number 6281 on April 10, 1849.

ともあれ、”伝承”に誤りが混入したことは残念でしたが、 インターネットで情報が共有できる時代となりましたので 訂正されるのは時間の問題だと 私は予想しています。

Joseph Naomi Yokota