2023-3-25 15:03 JIYUGAOKA VIOLIN

「 」カテゴリーアーカイブ

ヴァイオリン工房の “動画日記”

MENU

Blog

○ オールド・ヴァイオリンの製作技法 ( How to make “High performance stringed instruments”. )

○ モダン弓の製作方法が “簡略化”された時期と、その後について

○ 私は 弦楽器製作者を目指す人に “デッサン” を推奨します。

○ 『 巾接ぎ( はばはぎ ) 』で製作されたチェロが、教えてくれること。

○「螺鈿紫檀五弦琵琶」の “工具痕跡” が 意味することについて

○ オールド・ヴァイオリンのコーナー側線角度は 75%以上の確立で傾斜させてあります。

○ コーナー部側線角度の自由さは どこからくるのでしょうか?

○ 弦楽器のコーナー部には “音響技術”が 集積されています。

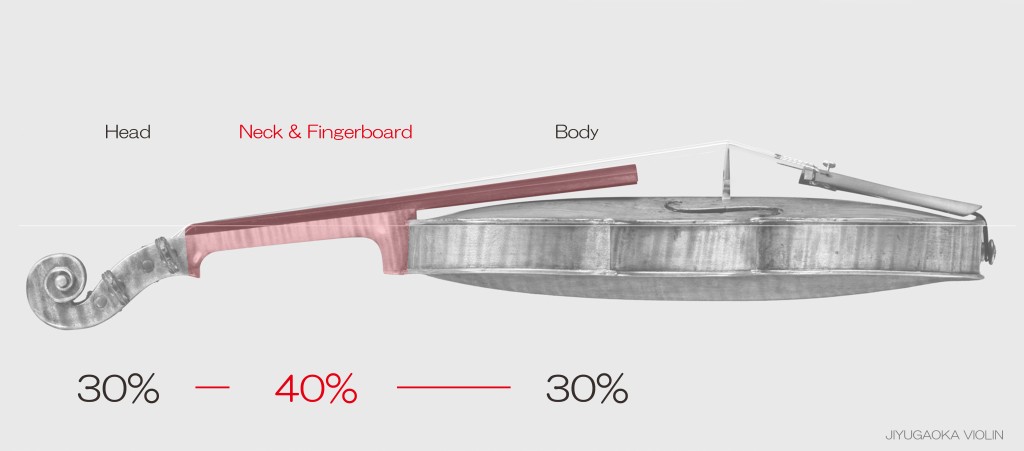

〇 弦楽器を研究し見出したこと ( ネック部についての考察 )

○ 弦楽器を研究し見出したこと( 誤った修理事例について )

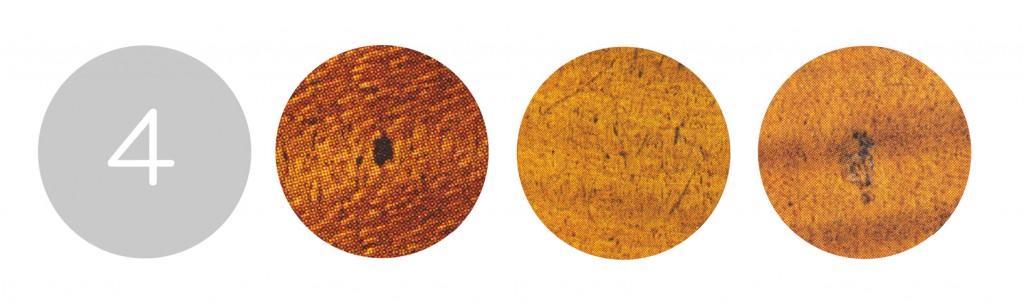

○ 弦楽器を研究して見出したこと。( スクロール基礎部キズについて )

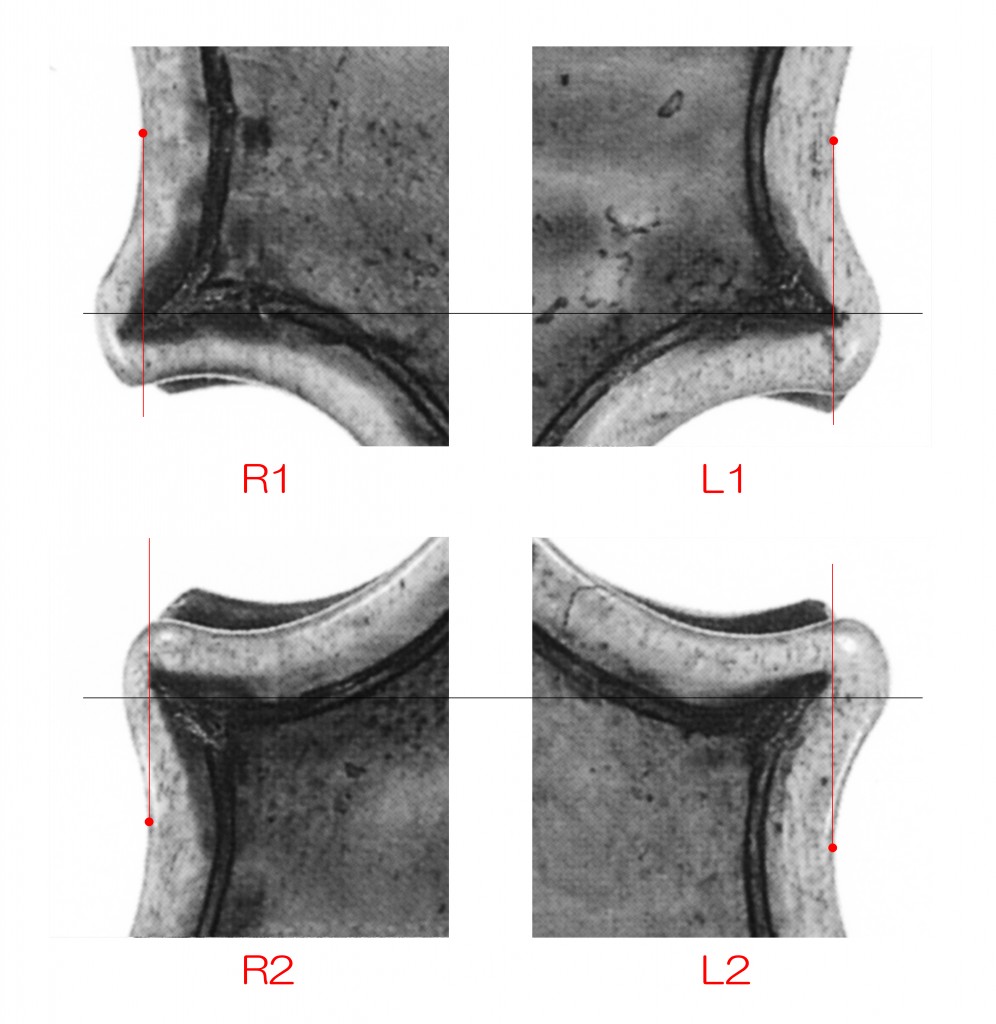

○ 弦楽器を研究して見出したこと。( ペグボックス内側上端部について )

【 “オールド・チェロ” の 特徴について 】

【 弦楽器において非対象が 常識だった時代 について 】

【 “バイオリンの秘密 “を生んだ 複雑な音響メカニズム 】

【 グスレという弦楽器について 】

【 ヴァイオリンの誕生につながった重要な技術 】

【 本物の弦楽器を確認する方法 】

・ ピアノの弦数について

・『 オールド・ヴァイオリン 』の時代と 自然科学

○ 弦楽器製作における 失われた情報について ‥ その確認方法

○ あなたの楽器と ビニールテープ 0.4g を使って 『 オールド・バイオリン 』の響きを疑似体験してください。

○ 非対称楽器であるバイオリンの “名器的響き” を楽しんでください。

弦楽器の『響』の話

ヴァイオリンと能面の類似性について – 前編

ヴァイオリンと能面の類似性について – 後編

● 立体的形状により剛性を高める技術について

● 18世紀の音楽ホール事情

● 残響と干渉について

● パイプオルガンの 『音の数』について

● ピアノの弦 ( ミュージックワイヤー) の本数 について

○ ブログ

○ 更新前の 2015年までの “自由ヶ丘ヴァイオリン” ウエブサイト

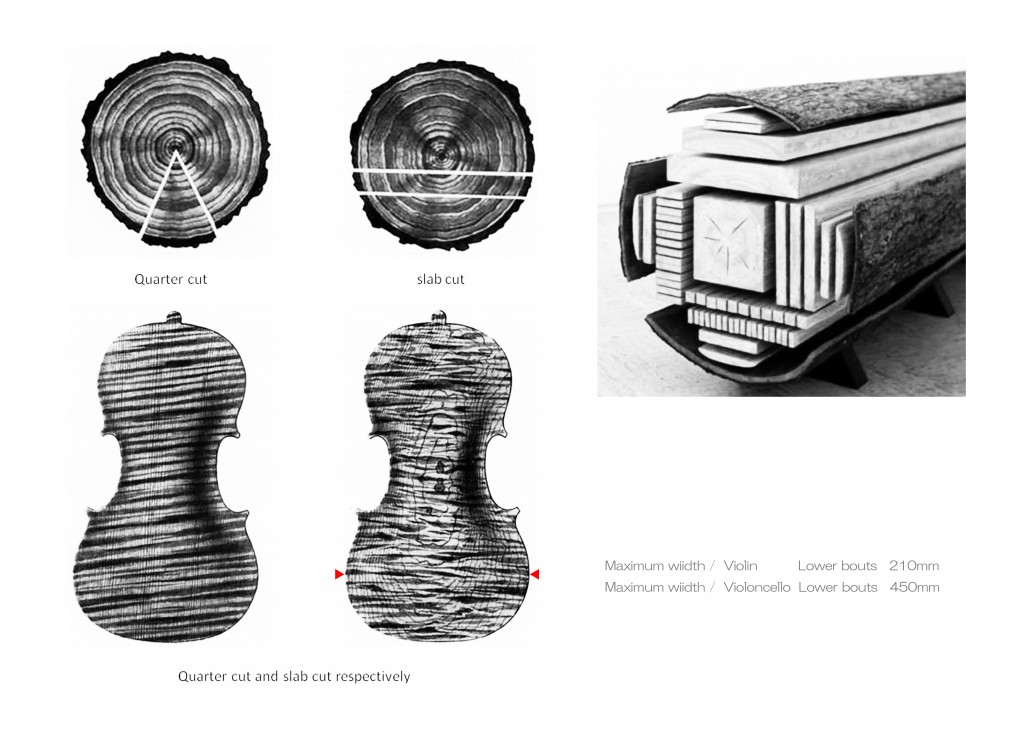

弦楽器の”巾はぎ材”についての考察

ヴァイオリンや チェロの 豊かな響きについて知りたいと熱心に調べてみても、ルネサンス以前は弦楽器に関する直接的な資料は 楽器以外ではほとんど残っていません。

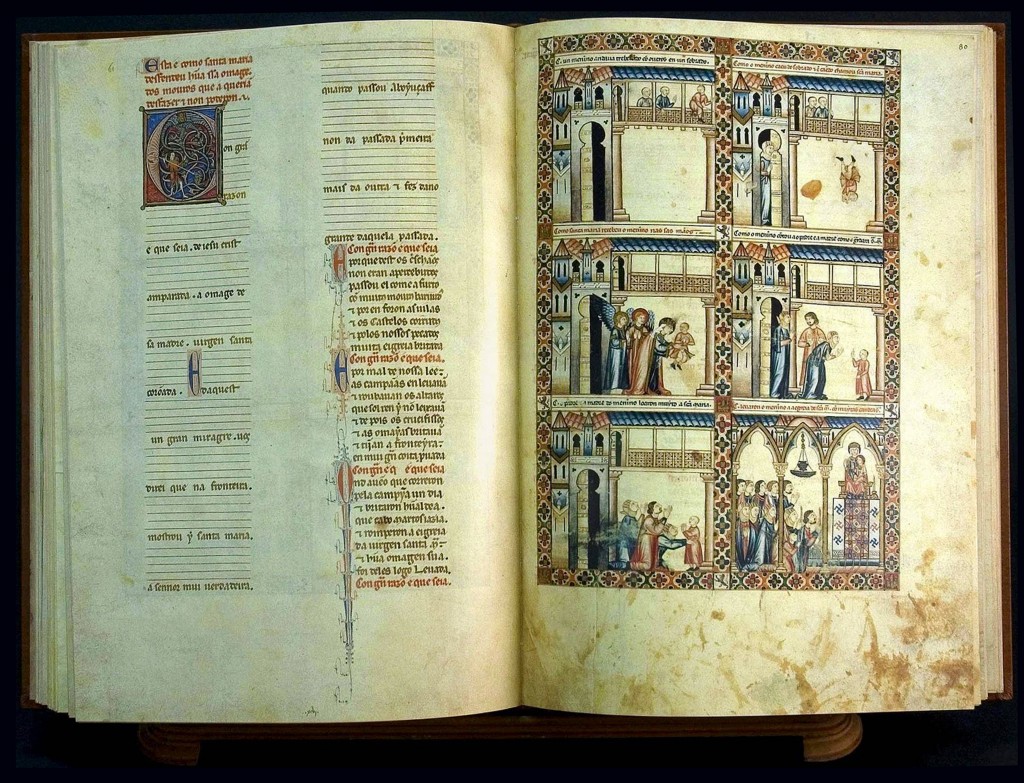

たとえば 13世紀では カスティーリャ王国の アルフォンソ10世の宮廷で出版された頌歌集に、挿絵として何種類かの弦楽器があるのを確認できるくらいにとどまります。

聖母マリアの頌歌集 (Las Cantigas de Santa Maria)1221年~1284年頃

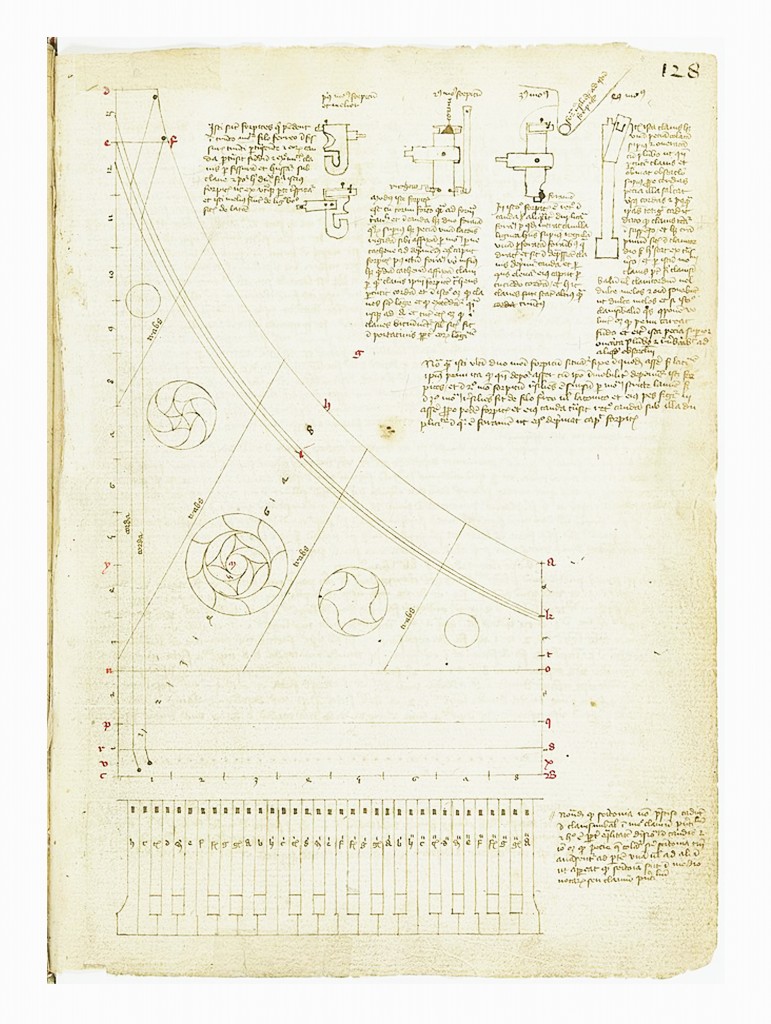

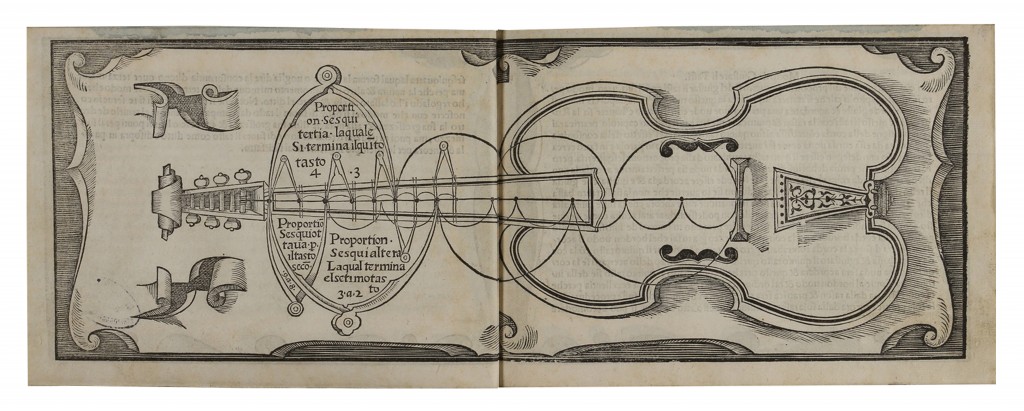

そして、15世紀になると オランダ、ツヴォレ出身で フランス宮廷で活躍したアンリ・アルノー( HenriArnaut de Zwolle ca.1400 Zwolle–1466 Paris)の「楽器の設計と構造に関する論文集」などが出てきます。

Henri Arnaut de Zwolle(ca.1400, in Zwolle-1466 in Paris)

Henri Arnaut de Zwolle(ca.1400, in Zwolle-1466 in Paris)

ただし 残念なことに、この資料は 楽器においての比率に関しては意味深いものですが、それ以外の弦楽器の特質には 踏み込んでいません。

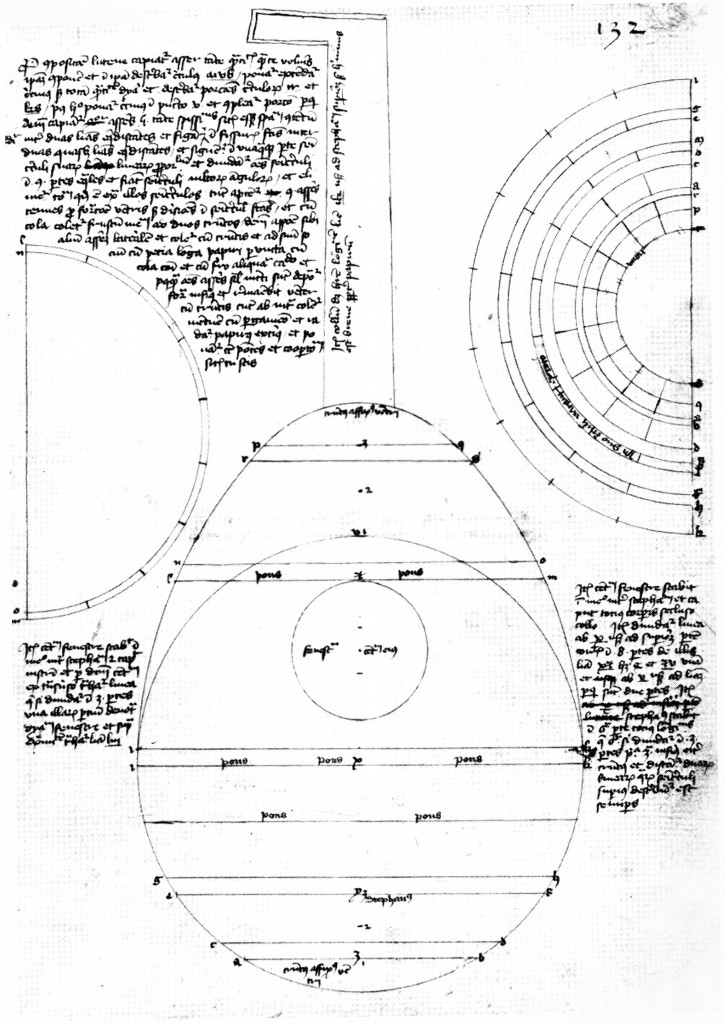

Henri Arnaut de Zwolle(ca.1400, in Zwolle-1466 in Paris)

Henri Arnaut de Zwolle(ca.1400, in Zwolle-1466 in Paris)

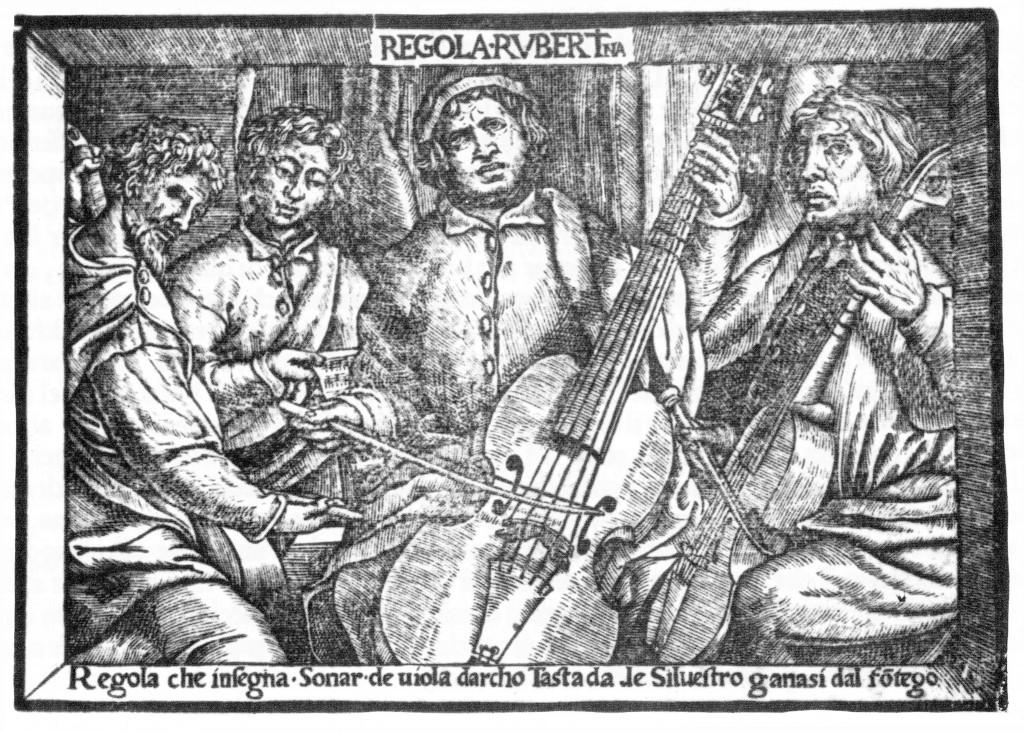

また、ヴェネツィアの音楽家で器楽に関する重要な論文の著者となった Silvestro di Ganassi dal Fontego(1492-1565)が、1542年に Viola da gambaに関する研究書として出版した”Regola Rubertina”と、1543年刊の”Lettione Seconda”にも、振動比に関して興味深い事柄があらわされています。

Silvestro di Ganassi dal Fontego(1492-1565)

Silvestro di Ganassi dal Fontego(1492-1565)Venice, 1543年頃

しかし、この資料も比率に関しては素晴らしいのですが、弦楽器の具体的特質については ごくわずかな知見が得られるだけです。

結局、現存する楽器を細かく検証する以外に 製作に関しての具体的な知識を得る方法は見いだせませんでした。

そのため、私は弦楽器制作者として、ルネサンス期を中心に ヴァイオリン属だけでなくヴィオールや リュート、マンドリン、ギターなども含めた研究により、いくつかの仮説をたててみました。

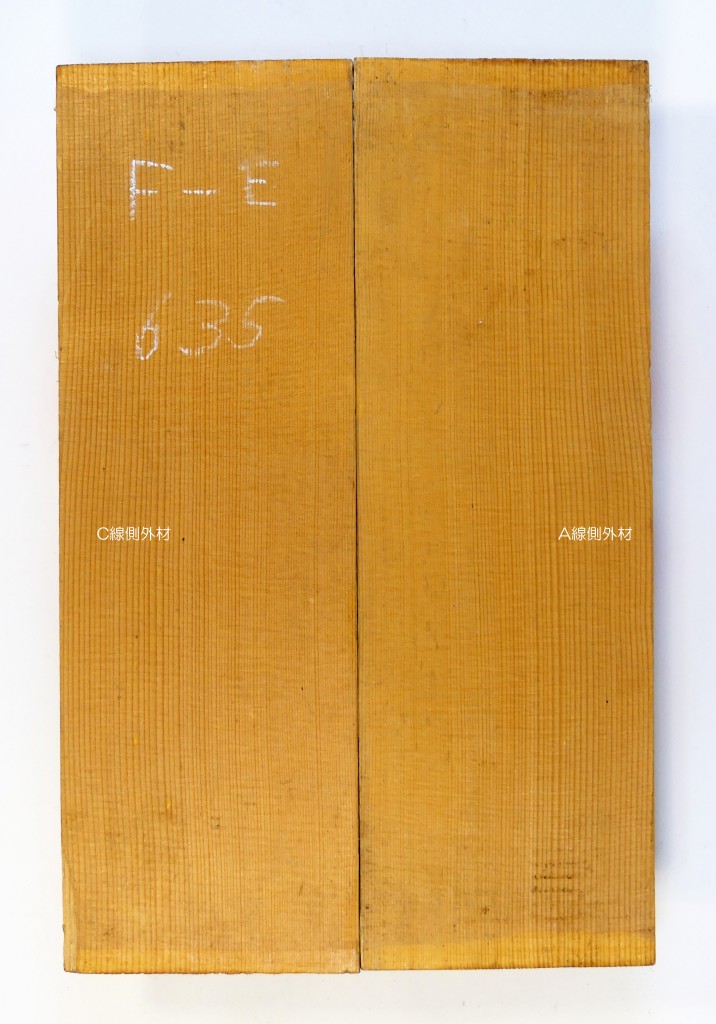

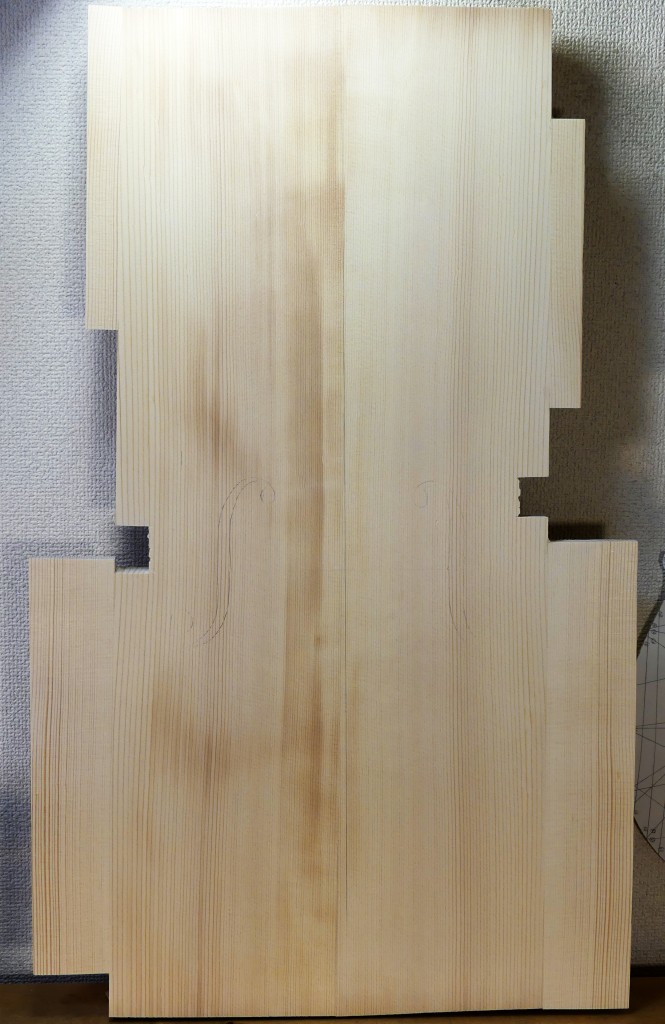

ここでは、そのなかでも特に大切と考える『巾はぎ材』の使用について少しお話したいと思います。

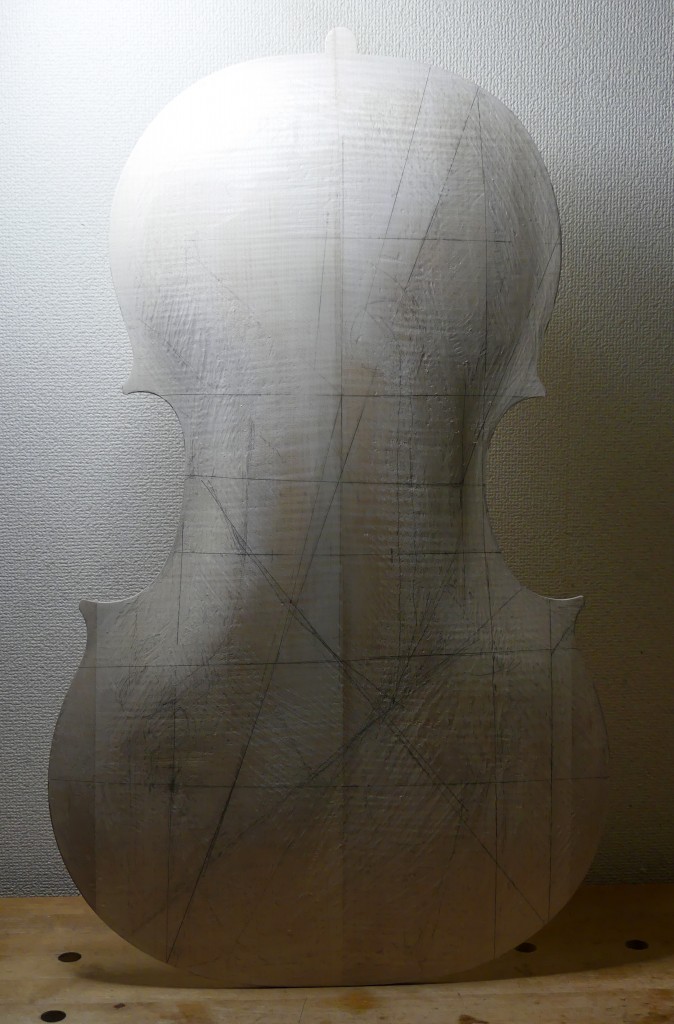

●『巾はぎ ( 平はぎ )材』が用いられた弦楽器について

表板、裏板を作るために直径60~70cm以上の原木が必要なチェロだけでなく、小さいので材木が入手しやすいヴァイオリンでも、ロワー・バーツ端や アッパー・バーツ端に別の板を接着した『 巾はぎ( 平はぎ)材』で製作された弦楽器がいくつも残されています。

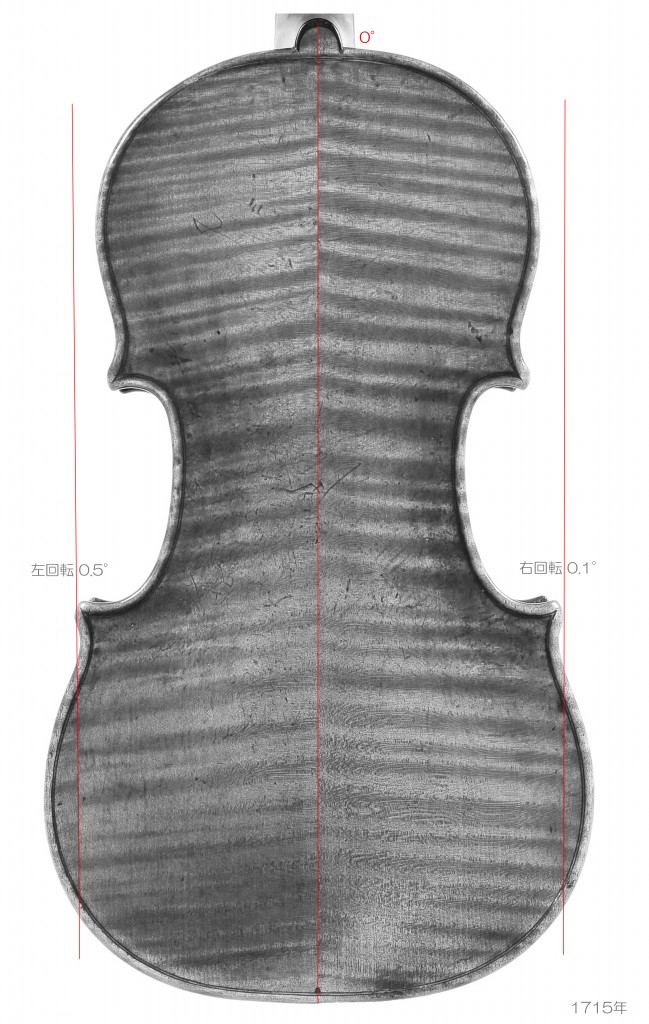

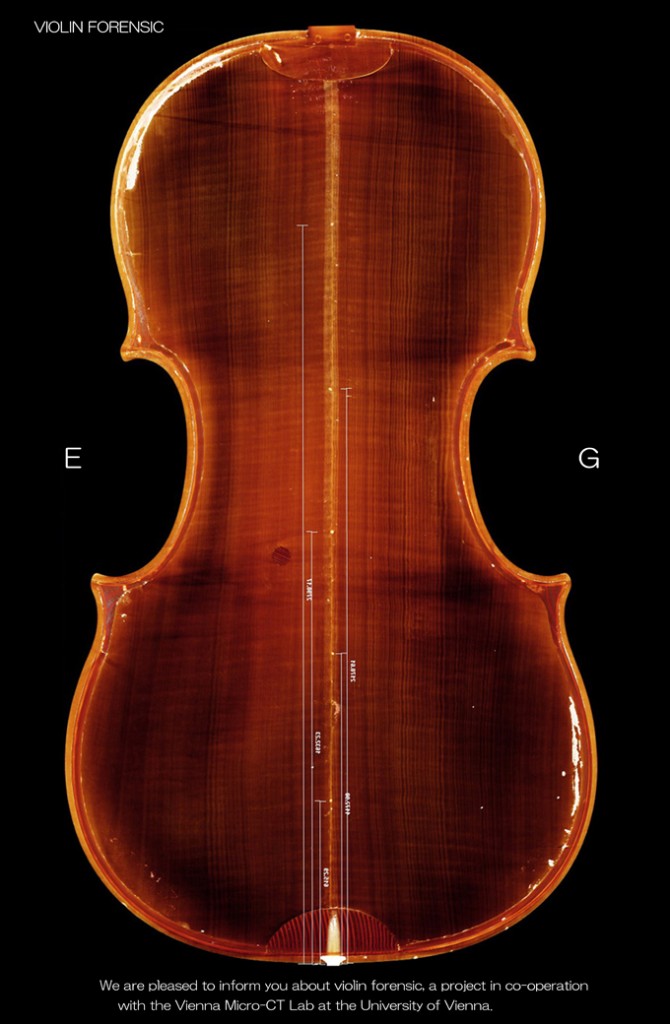

●1 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Tartini” 1715年

●1 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Tartini” 1715年

このヴァイオリンは、ヴァイオリン・ソナタ『悪魔のトリル(Devil’s Trill Sonata)』で知られるジュゼッペ・タルティーニ(Giuseppe Tartini1692-1770)が使用したとされるストラディバリウスです。

個人的なことで恐縮ですが、このヴァイオリンのおかげで 私は『巾はぎ材』に着目するようになりました。

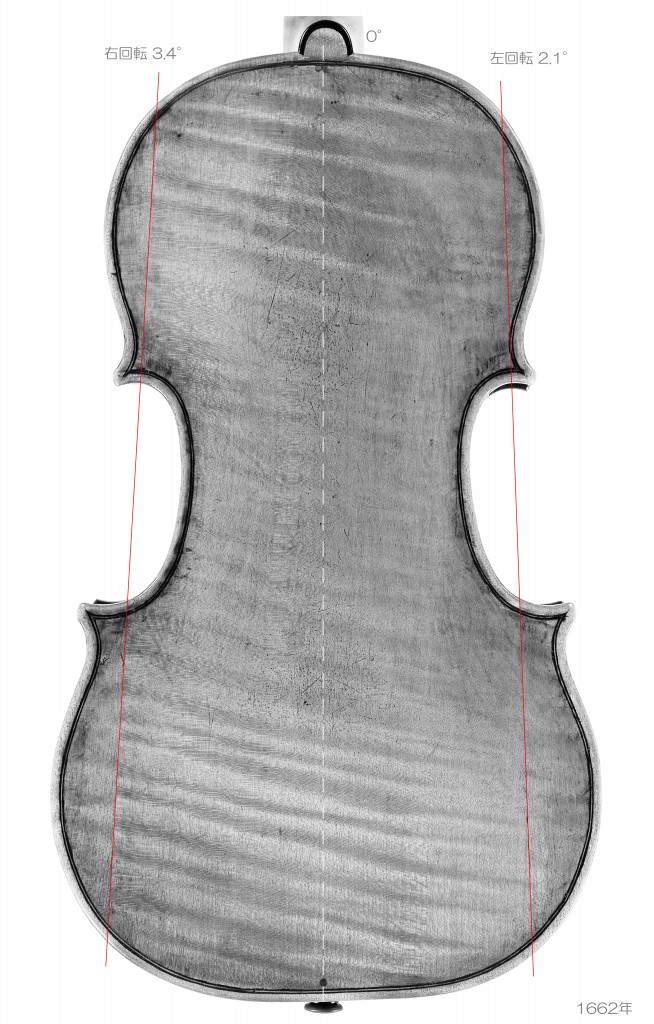

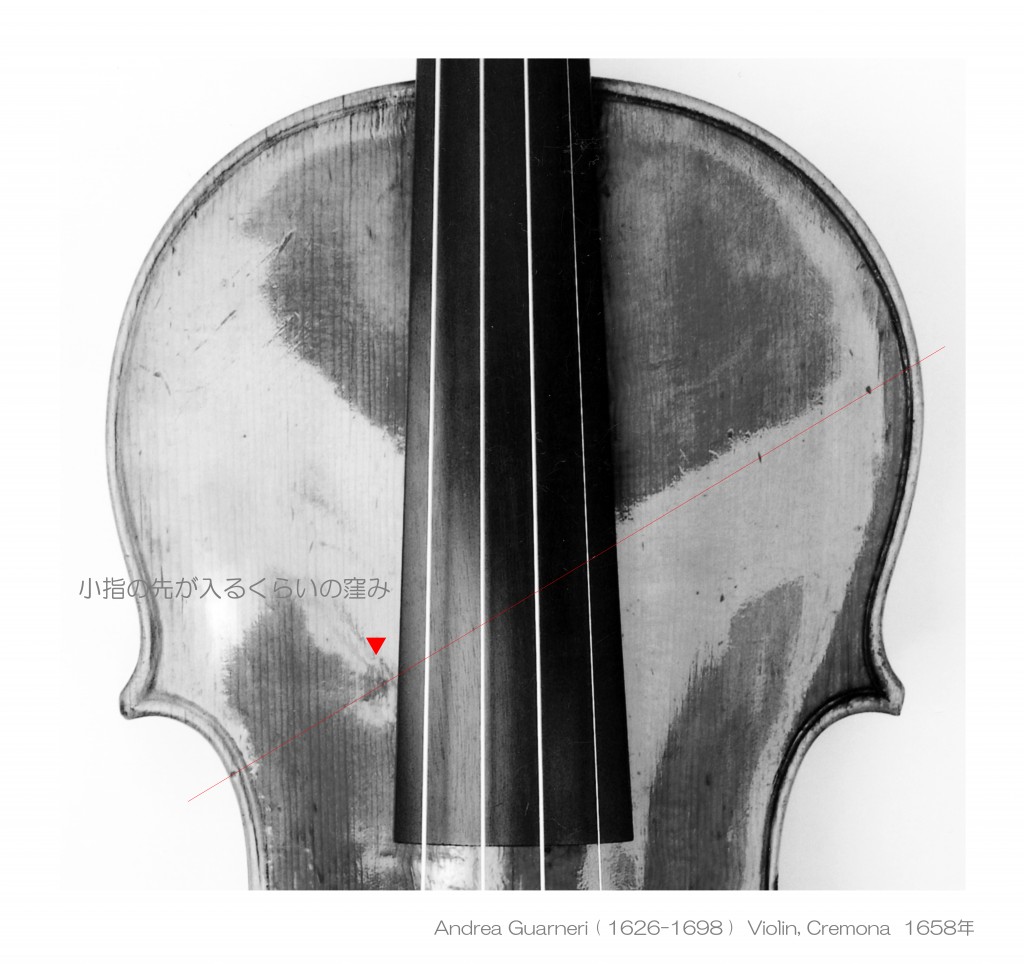

●2 Andrea Guarneri(1623-1698) Violin, Cremona 1662年

●2 Andrea Guarneri(1623-1698) Violin, Cremona 1662年

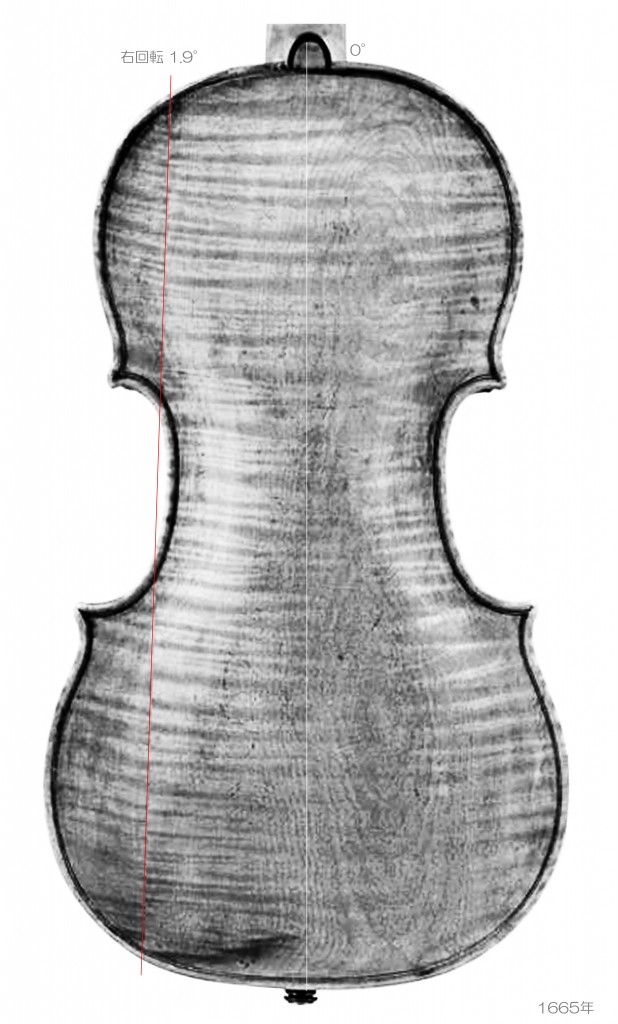

●3 Jacob Stainer(1617-1683) Violin, Absam-Tirol 1665年

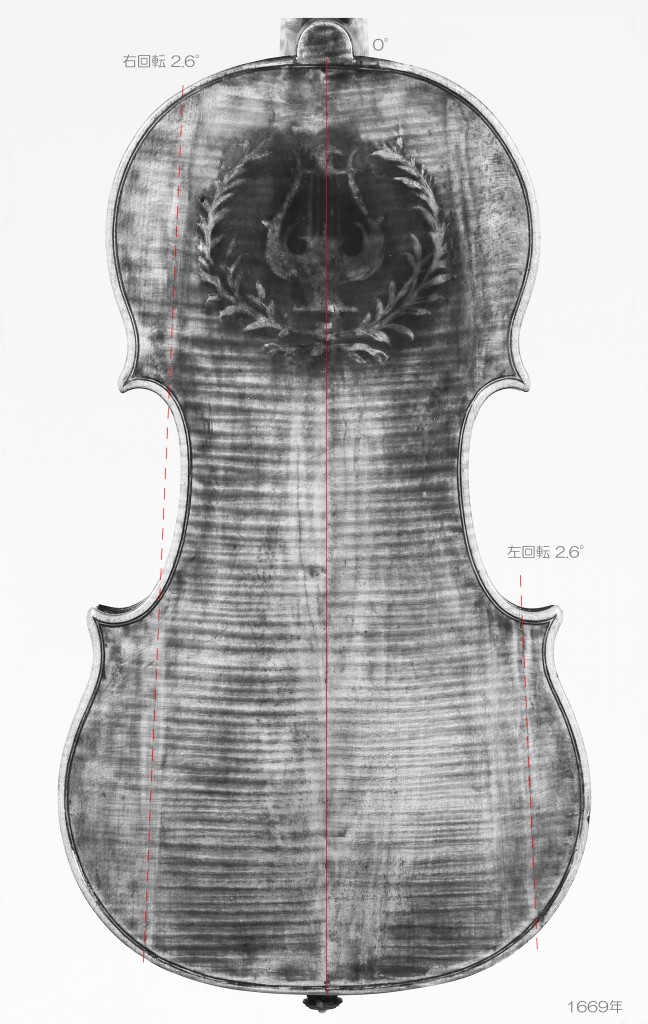

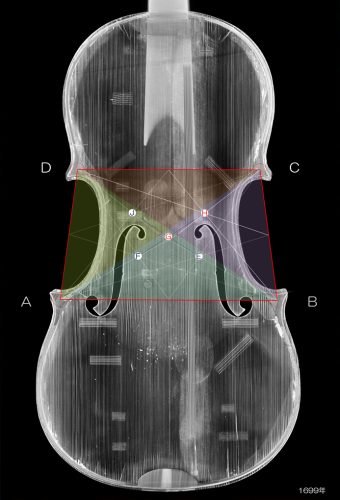

●4 Nicolò Amati(1596–1684) Violin, Cremona 1669年

●5 Shop of Amati ( Smithsonian Institution ) Violin 1670年頃

●5 Shop of Amati ( Smithsonian Institution ) Violin 1670年頃

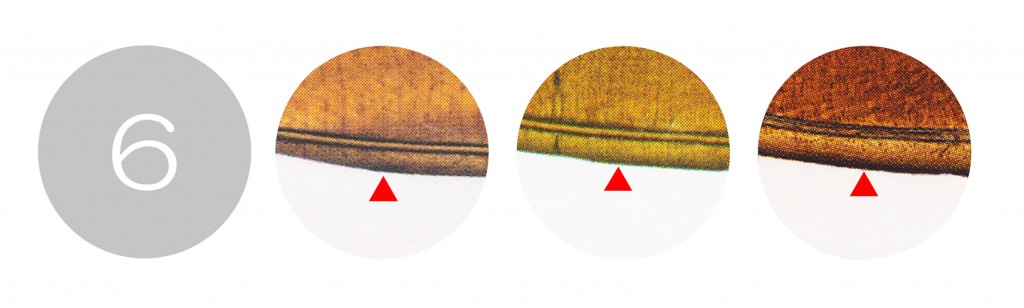

●6 Francesco Rugeri(ca.1645-1695) Violin, Cremona 1675年頃

●6 Francesco Rugeri(ca.1645-1695) Violin, Cremona 1675年頃

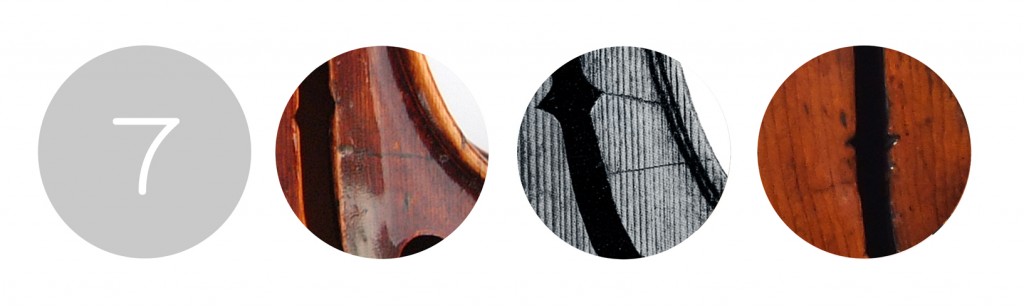

●7 Francesco Rugeri(ca.1645-1695) Violin, Cremona 1680年頃

●7 Francesco Rugeri(ca.1645-1695) Violin, Cremona 1680年頃

●8 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Ex Stephens – Verdehr” 1690年

●8 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Ex Stephens – Verdehr” 1690年

●9 Antonio Casini(1630-1690) Violin, Modena 1690年頃

●9 Antonio Casini(1630-1690) Violin, Modena 1690年頃

さて、このヴァイオリン裏板は『巾はぎ 材』ではなく、楓材の一枚板です。でも 何もしていない訳ではありません。

なんと・・・8枚組の『巾はぎ』で作られた表板を支えています。

●9 Antonio Casini(1630-1690) Violin, Modena 1690年頃

●9 Antonio Casini(1630-1690) Violin, Modena 1690年頃

●10 Francesco Rugeri(ca.1645-1695) Violin, “anno 1672” 1690年頃

●11 Girolamo Amati II(1649-1740) Violin, Cremona 1693年

そして、フェラーラのAlessandro Mezzadri (fl.1690-1740)は 裏板を4枚接ぎで作りました。

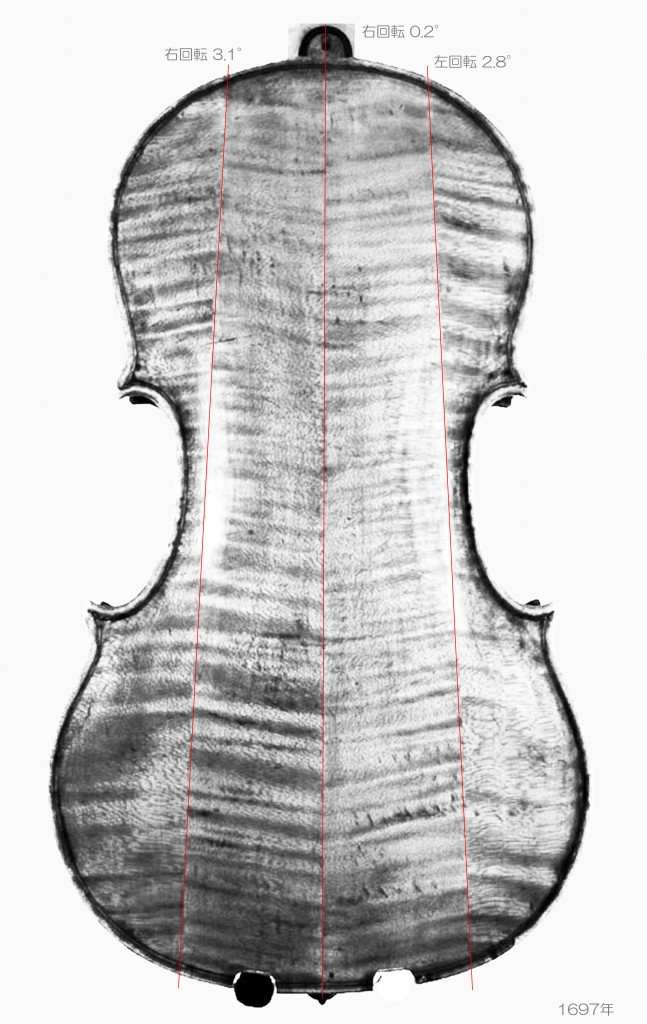

●12 Alessandro Mezzadri ( fl.1690-1740) Violin, Ferrara 1697年

●12 Alessandro Mezzadri ( fl.1690-1740) Violin, Ferrara 1697年

●13 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Thoulow” 1698年

●13 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Thoulow” 1698年

●14 Giovanni Grancino(1637-1709) Violin, Milan 1702年頃

●15 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, Cremona 1705年頃

●15 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, Cremona 1705年頃

●16 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “La Cathédrale” Cremona 1707年

●16 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “La Cathédrale” Cremona 1707年

●17 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Stella” 1707年

●17 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Stella” 1707年

●18 Girolamo Amati II (1649-1740) Violin, Cremona 1710年

●18 Girolamo Amati II (1649-1740) Violin, Cremona 1710年

●19 Vincenzo Ruggeri(1663-1719) Violin, Cremona 1710年頃

●19 Vincenzo Ruggeri(1663-1719) Violin, Cremona 1710年頃

●20 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “De Barrou – Joachim” 1715年

●20 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “De Barrou – Joachim” 1715年

●1 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Tartini” 1715年

●1 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Tartini” 1715年

●21 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Smith” 1727年

●21 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Smith” 1727年

そして、ストラディヴァリウスの 裏板5枚接ぎがあります。

●22 “Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri(1698-1745) Violin, “Ex Zukerman” 1730年頃

●22 “Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri(1698-1745) Violin, “Ex Zukerman” 1730年頃

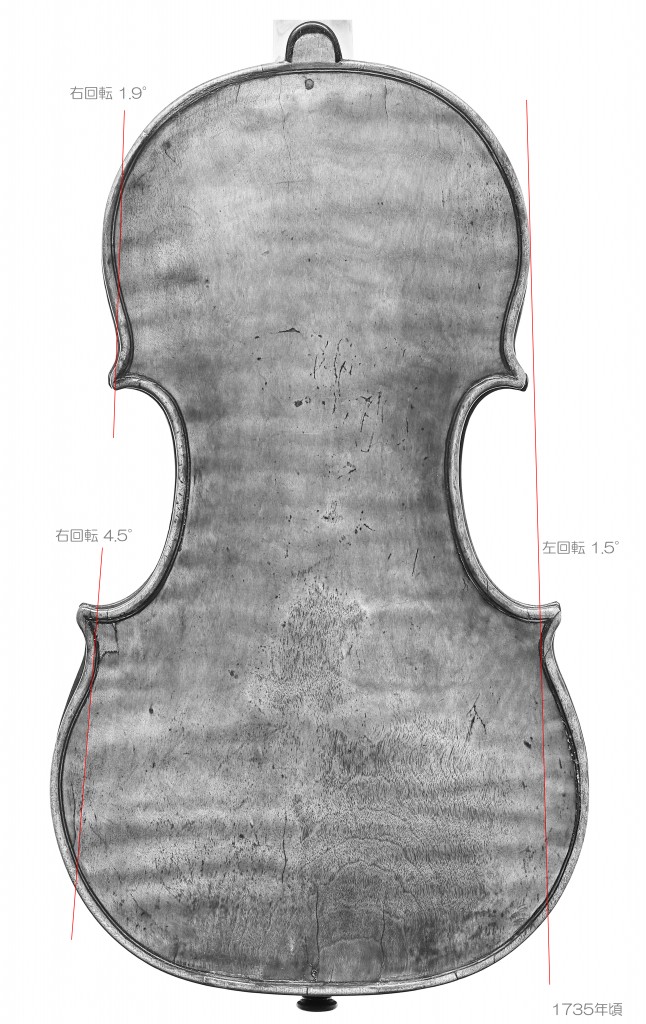

●23 Camillo Camilli(ca.1704-1754) Violin, Mantova 1735年頃

●23 Camillo Camilli(ca.1704-1754) Violin, Mantova 1735年頃

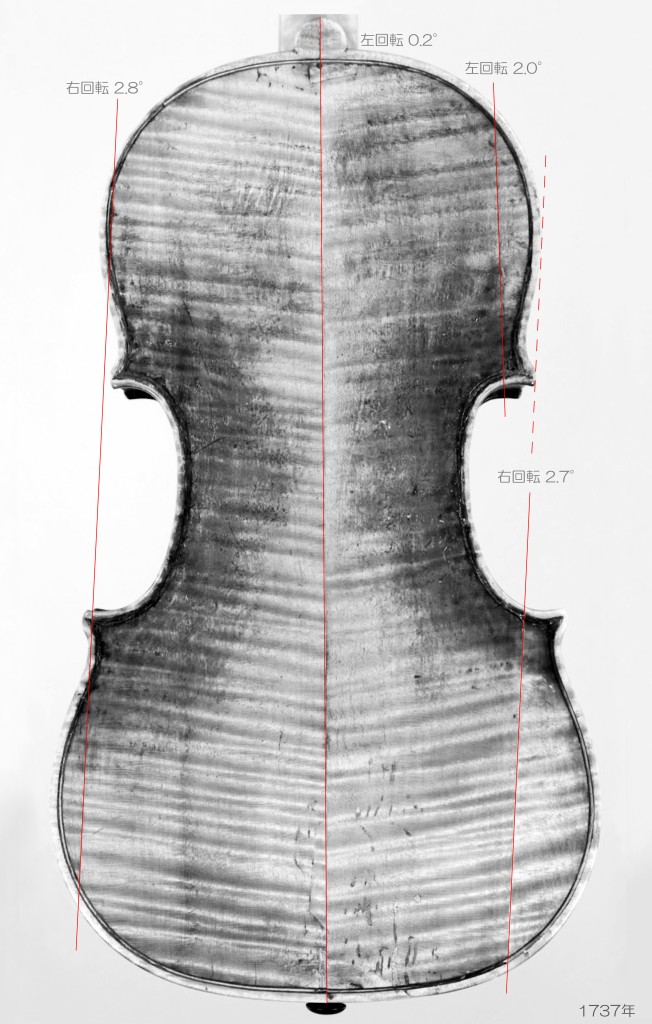

●24 “Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri(1698-1744) Violin, Cremona 1737年

●24 “Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri(1698-1744) Violin, Cremona 1737年

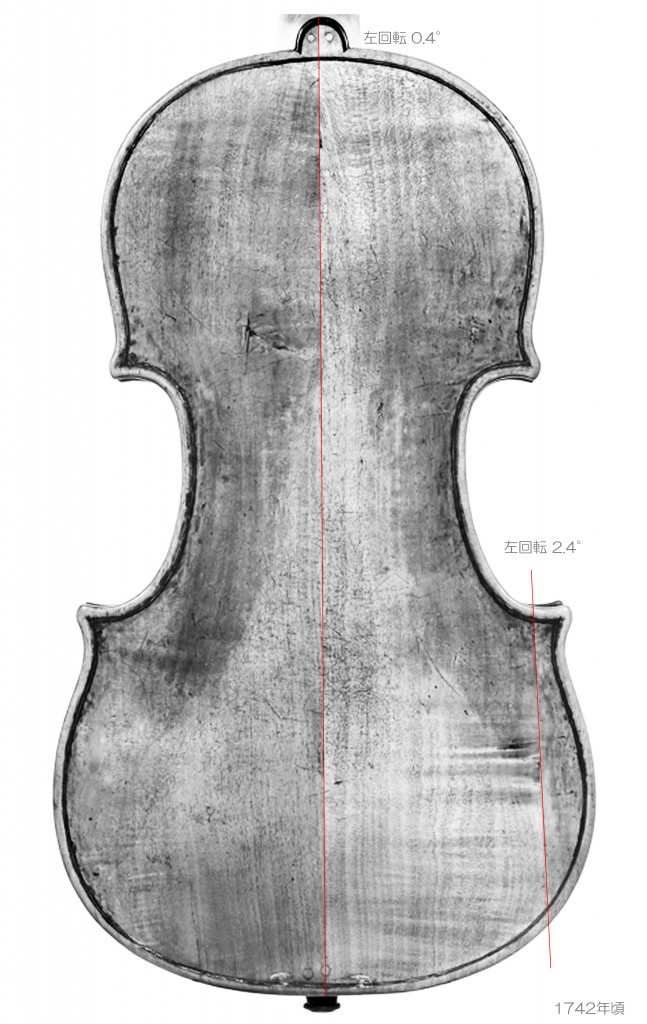

●25 Carlo Bergonzi(1683-1747 ) Violin, “Appleby” 1742年頃

●25 Carlo Bergonzi(1683-1747 ) Violin, “Appleby” 1742年頃

●26 “Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri(1698-1744) Violin, “de Bériot” 1744年

●26 “Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri(1698-1744) Violin, “de Bériot” 1744年

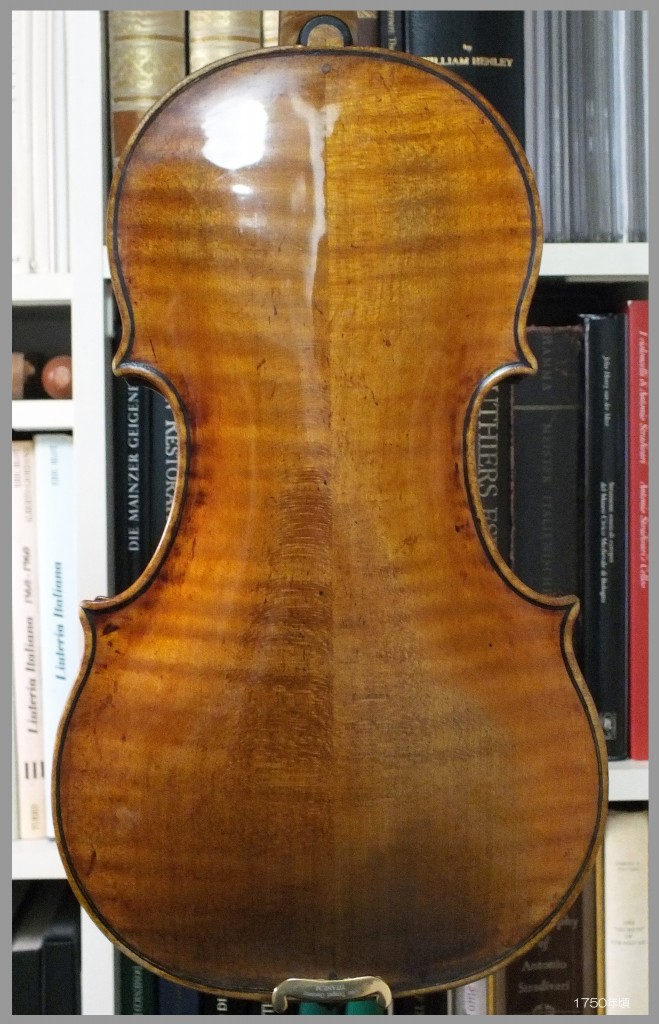

●27 Camillo Camilli(ca.1704-1754) Violin, Mantua 1750年頃

●27 Camillo Camilli(ca.1704-1754) Violin, Mantua 1750年頃

●28 Lorenzo Storioni(1744-1816) Violin, Cremona 1769年頃

●28 Lorenzo Storioni(1744-1816) Violin, Cremona 1769年頃

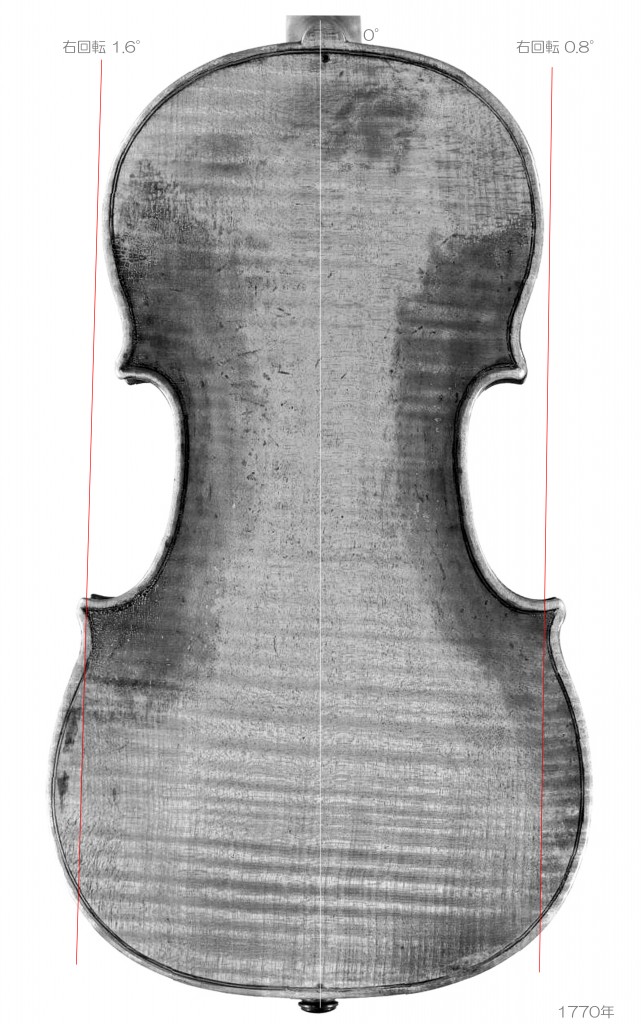

●29 Tommaso Balestrieri(ca.1735-ca.1795) Violin, Mantua 1770年

●29 Tommaso Balestrieri(ca.1735-ca.1795) Violin, Mantua 1770年

●30 Giovanni Baptista Guadagnini(1711–1786) Violin, “Kochanski” Turin 1774年頃

●30 Giovanni Baptista Guadagnini(1711–1786) Violin, “Kochanski” Turin 1774年頃

●31 Interesting 18th century violin

●31 Interesting 18th century violin

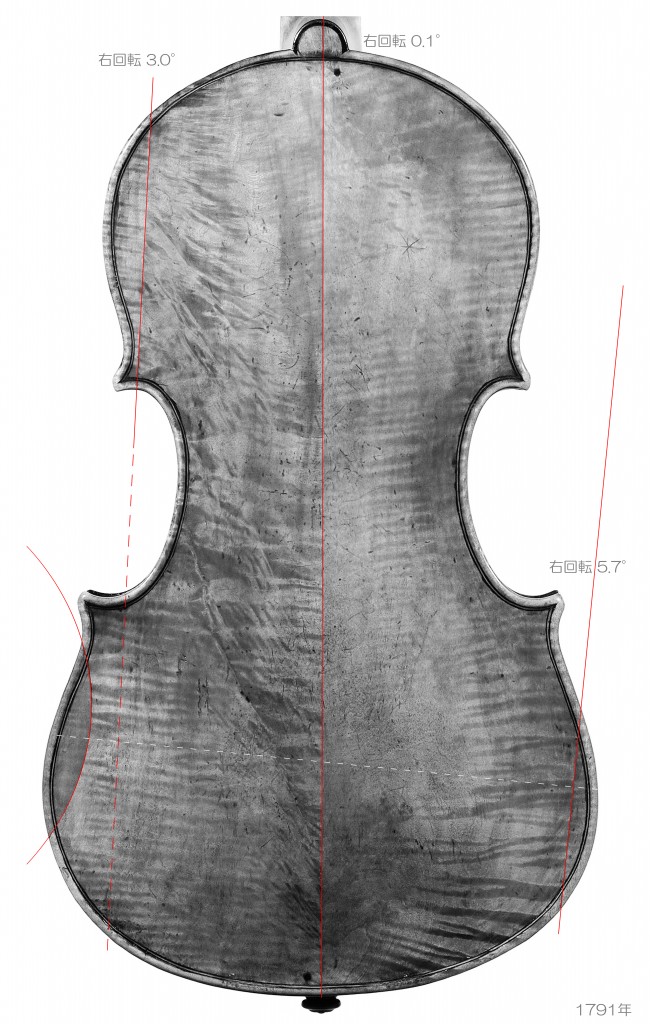

●32 Giovanni Battista Ceruti(1755-1817) Violin, Cremona “Ex Havemann” 1791年 BOL 355mm-163mm-113mm-208mm / “Wurlitzer collection” (1931年)

●32 Giovanni Battista Ceruti(1755-1817) Violin, Cremona “Ex Havemann” 1791年 BOL 355mm-163mm-113mm-208mm / “Wurlitzer collection” (1931年)

このように 接ぎ材の大きさは色々ありますが、ヴァイオリンの裏板を多数観察すると、ロワー・バーツ端やアッパー・バーツ端に別の木材が接着されたものはいくつも確認できます。

また、『巾接ぎ』は 表板でも同様にみられます。

Carlo Bergonzi(1683-1747) Violin, “Appleby” 1742年頃

Carlo Bergonzi(1683-1747) Violin, “Appleby” 1742年頃

Andreas Ferdinand Mayr(1693-1764) Violin, Salzburg 1750年頃

Andreas Ferdinand Mayr(1693-1764) Violin, Salzburg 1750年頃

Tommaso Carcassi( worked 1747-1789) Violin, “EX STEINBERG” Firenze 1757年頃

Tommaso Carcassi( worked 1747-1789) Violin, “EX STEINBERG” Firenze 1757年頃

Giovanni Battista Ceruti(1755-1817) Violin, “Ex Havemann” 1791年

Giovanni Battista Ceruti(1755-1817) Violin, “Ex Havemann” 1791年

これらを観察すると、『巾はぎ』で製作されたヴァイオリンや チェロは 表板と裏板が『対』として考えられていることが見えてきます。

Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Lipinski-Tartini” 1715年

Carlo Bergonzi(1683-1747) Violin, “Appleby” 1742年頃

Giovanni Battista Ceruti(1755-1817) Violin, “Ex Havemann” 1791年

私は、『巾はぎ』で製作された弦楽器は、そうでないものと比べて より音響的にこだわって製作されたと考えています。

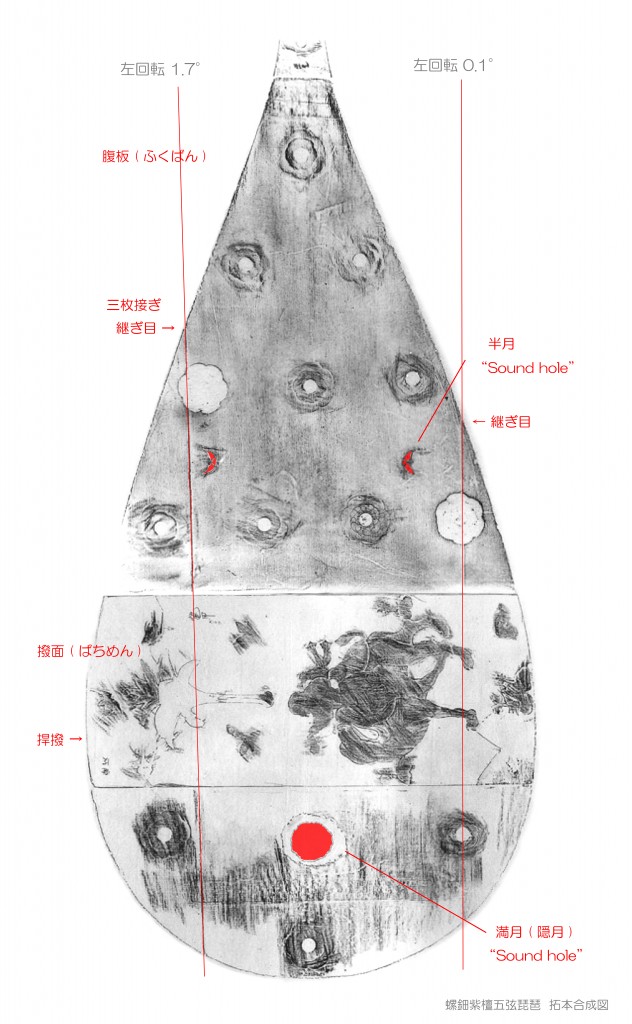

なぜなら、1300年ほど前に製作された 五弦琵琶の最高傑作とされる「螺鈿紫檀五弦琵琶」( 響胴の幅 30.9cm )まで『巾はぎ材』の使用は容易に遡れるなど、多くの弦楽器でそれを見ることができるからです。

「螺鈿紫檀五弦琵琶」700年~750年頃(全長108.1cm、最大幅30.9cm )

「螺鈿紫檀五弦琵琶」700年~750年頃(全長108.1cm、最大幅30.9cm )

●「螺鈿紫檀五弦琵琶」の “工具痕跡” が 意味することについて

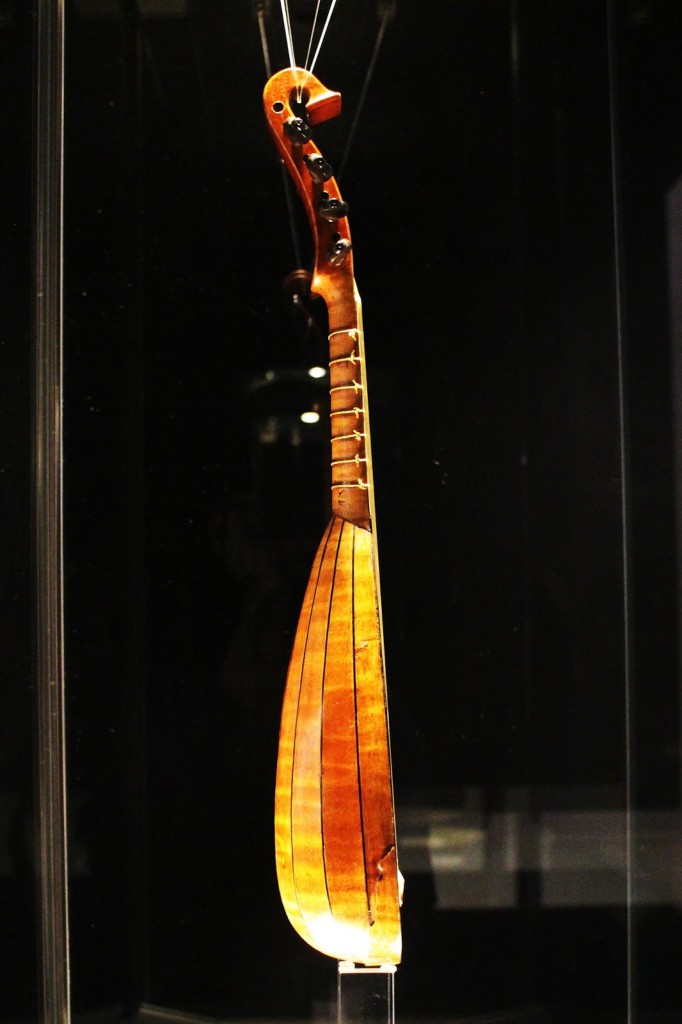

“Vihuela de arco” ( around the mid-16th century ) The collection of the Encarnación Monastery in Ávila.

“Vihuela de arco” ( around the mid-16th century ) The collection of the Encarnación Monastery in Ávila.

1500年代中頃の製作とされる、スペイン、アビラの修道院にある “Vihuela de arco” の表板は 5枚接ぎのようです。

Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Guitar, 1679年 & 1680年

これは、ストラディヴァリが製作した有名なギターですが、どちらの裏板も 4枚接ぎで製作されています。

Mandolin, Antonio Stradivari(ca.1644-1737) 1700年~1710年

Mandolin, Antonio Stradivari(ca.1644-1737) 1700年~1710年

そして、彼は その後にマンドリンも作りました。

Andrea Guarneri(1626-1698) Viola, “Josefowitz” 1690年頃

Andrea Guarneri(1626-1698) Viola, “Josefowitz” 1690年頃

Andrea Guarneri(1626-1698) Viola, “Primrose” 1697年

Andrea Guarneri(1626-1698) Viola, “Primrose” 1697年

Matthias Albani(1621-1673) Viola( 436mm )

Matthias Albani(1621-1673) Viola( 436mm )

Giovanni Francesco Leonpori( The work of a little-known 18th-century maker ) Viola, Rome 1762年頃

Giovanni Francesco Leonpori( The work of a little-known 18th-century maker ) Viola, Rome 1762年頃

また、『巾接ぎ』で製作されたビオラは、どれも知る人ぞ知る・・・ といった名器です。

“Brothers Amati”( Antonio Amati ca.1540-1607 & Girolamo Amati ca.1561-1630 ) Cello, Cremona 1622年

“Brothers Amati”( Antonio Amati ca.1540-1607 & Girolamo Amati ca.1561-1630 ) Cello, Cremona 1622年

Steven Isserlis

そして、チェロの『巾接ぎ』は 弦楽器製作者にとって、ある意味で頼りがいのある加工技術だったようです。

Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Cello, “Marquis de Corberon” 1726年

Matteo Goffriller(1659–1742) Cello, Venice 1710年頃 ( Paris, “COLLECTIONS DU MUSÉE” )

Matteo Goffriller(1659–1742) Cello, Venice 1710年頃 ( Paris, “COLLECTIONS DU MUSÉE” )

Matteo Goffriller(1659–1742) Cello, Venice 1710年頃 ( Paris, “COLLECTIONS DU MUSÉE” )

https://fb.watch/ihSOpziGjq/

●21 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Smith” 1727年

●21 Antonio Stradivari(ca.1644-1737) Violin, “Smith” 1727年

『巾接ぎ材』が使用された理由を「材木幅が狭くてたらなかった。」と説明をされる方がいますが、チェロや ギターのような幅の広い弦楽器だけでなく、わずか20cm~21cm位しかないヴァイオリンでも、ダブルで幅接ぎをしてあるものがあり、その最外部の木理を観察してみると、後世の修復による可能性がほとんど無いという状況証拠は重要だと思います。

このように考察した結論として、私は ヴァイオリンや チェロの『巾はぎ』は、豊かな響きを生み出すための“木伏”として用いられたと判断しました。

もっと言えば、『巾はぎ材』で製作された弦楽器は、その境地まで達した人間の豊かさを象徴しているように 私には思えます。

実に、すばらしい事ではないでしょうか。

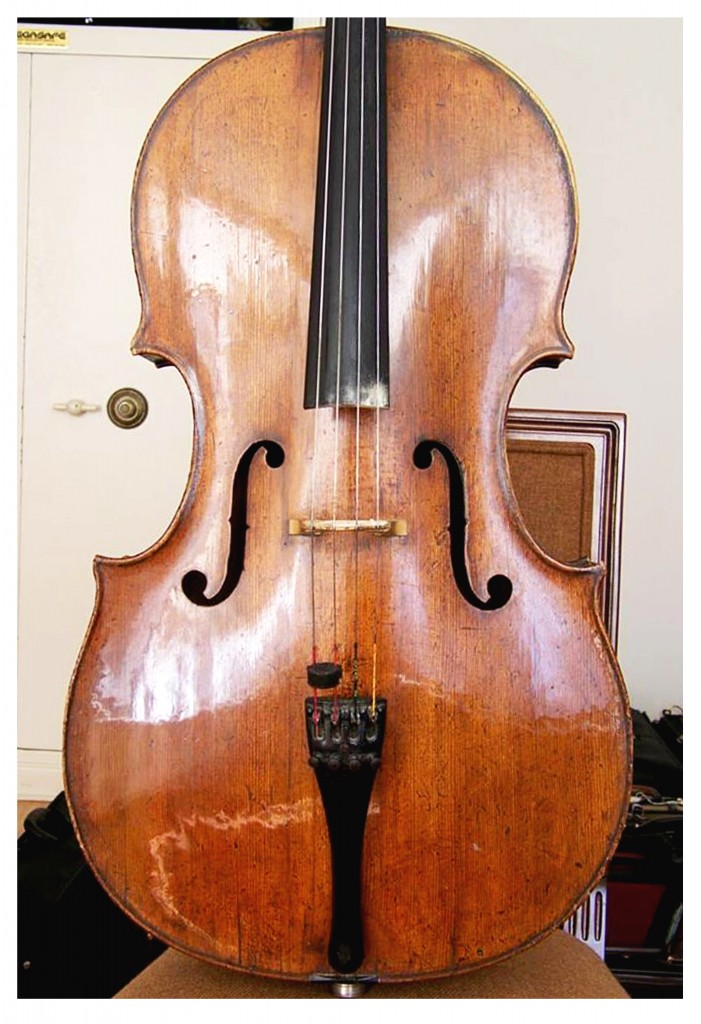

● 『 巾接ぎ( はばはぎ ) 』で製作されたチェロが、教えてくれること。

2022-2-07 Joseph Naomi Yokota

新型コロナ禍の中ですので 注意を払ったうえで演奏会は開催されています。

新型コロナの影響で 2020年8月15日から一年後である今度の日曜日に延期されていた麻布学園OB+オーケストラ特別演奏会 2020→2021 は、何とか開演できることになりました。

このご時世では‥ 合唱付きということでハードルが高い ベートーヴェン交響曲第九番ですから、対策も難しく 直前までほんとうに開催できるのか危ぶまれていました。

本当に良かったと思います。

長女は今回は、麻布学園オーケストラOB家族会員としてビオラでのるそうです。

それから、9月3日(金曜日)には 四重奏で ハイドンとモーツァルトを演奏するのが決まっています。

なお、チケットは予約制ですので よろしくお願いいたします。

演奏会のご案内

インスタグラムを始めました。

” アートにエールを!” 東京プロジェクト

“Ale for art!” Tokyo project / September 10, 2020

私の娘も 昨日 エントリーしました。

0:03 シューベルトの子守歌

また このプロジェクトには、甥っ子のミュージカル俳優 神田恭兵 君達も参加しています。

よろしくお願いいたします。

2020 – 9 – 11 Joseph Naomi Yokota

“比率”に関する歴史考察

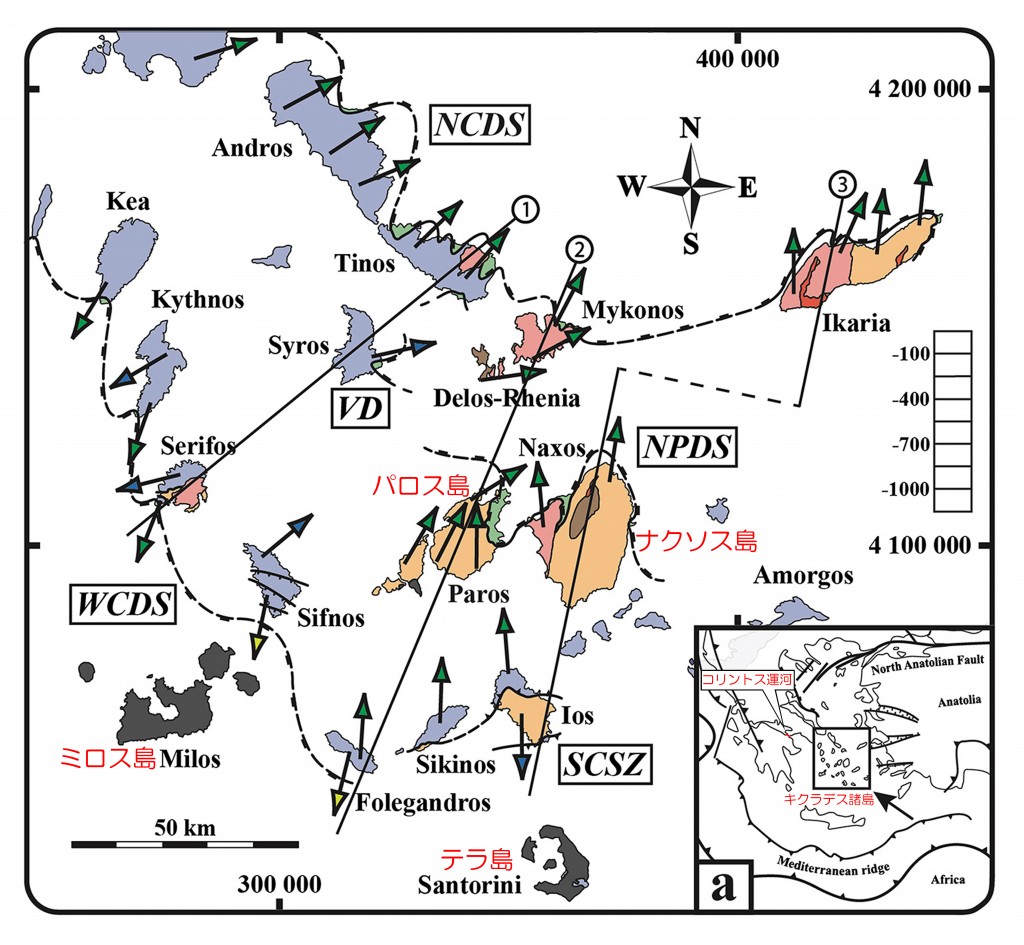

● エーゲ海 ・ キクラデス諸島の “偶然”について

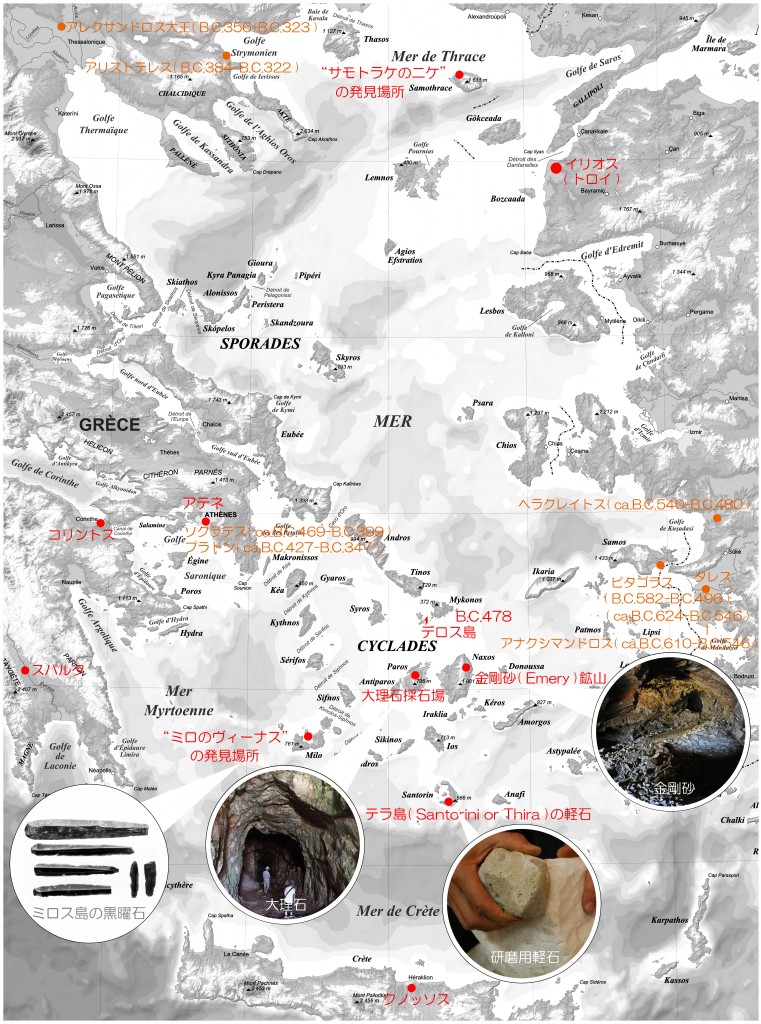

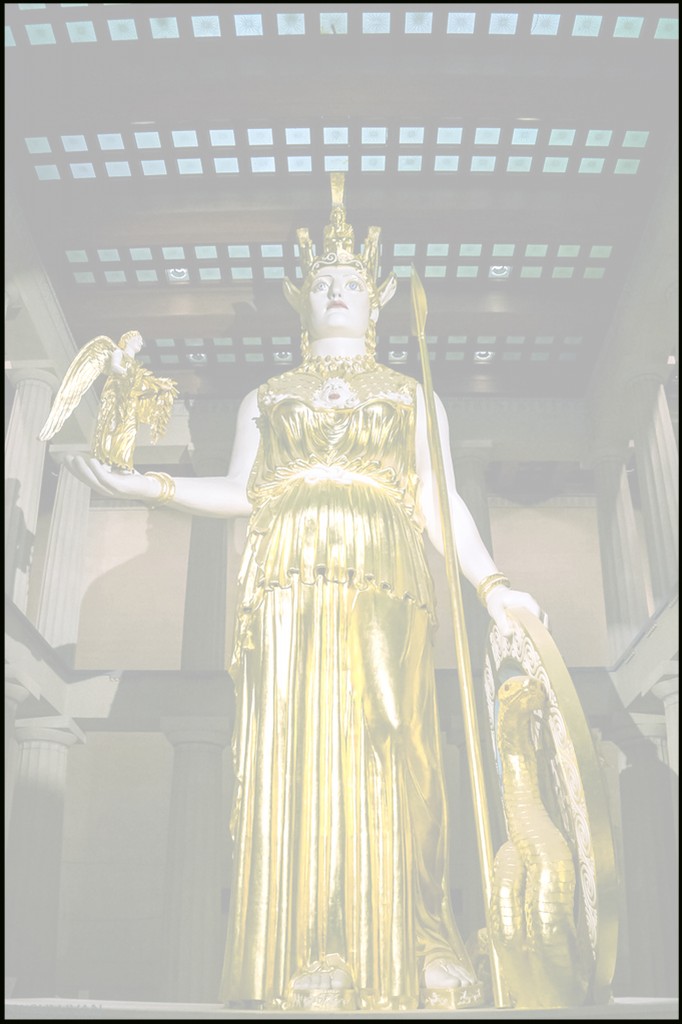

ヘレニズム時代( 紀元前323年頃~紀元前30年 )に製作された大理石彫像のなかで、もっとも有名な有名な『 ミロのヴィーナス 』や『 サモトラケの ニケ 』は、エーゲ海にある キクラデス諸島の パロス島で切り出された大理石を削って製作されたそうです。

キクラデス諸島は、ギリシャ神話のアポロンとアルテミスの生地と伝えられ「神聖な島」とされたデロス島と、その周りに島々が並んでいることから 「キクラデス ( 囲んでいる )」と呼ばれています。

このキクラデス諸島で 大理石材が彫像に用いられるようになったのは”偶然”とは言えないのかもしれません。それは、この地域の複雑な地質構造によってもたらされた結果‥ という捉えかたが出来るからです。

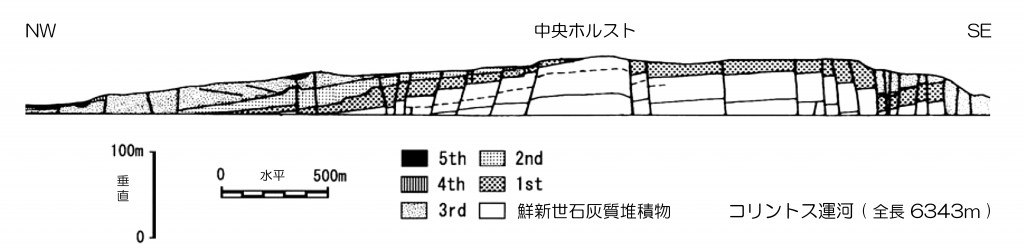

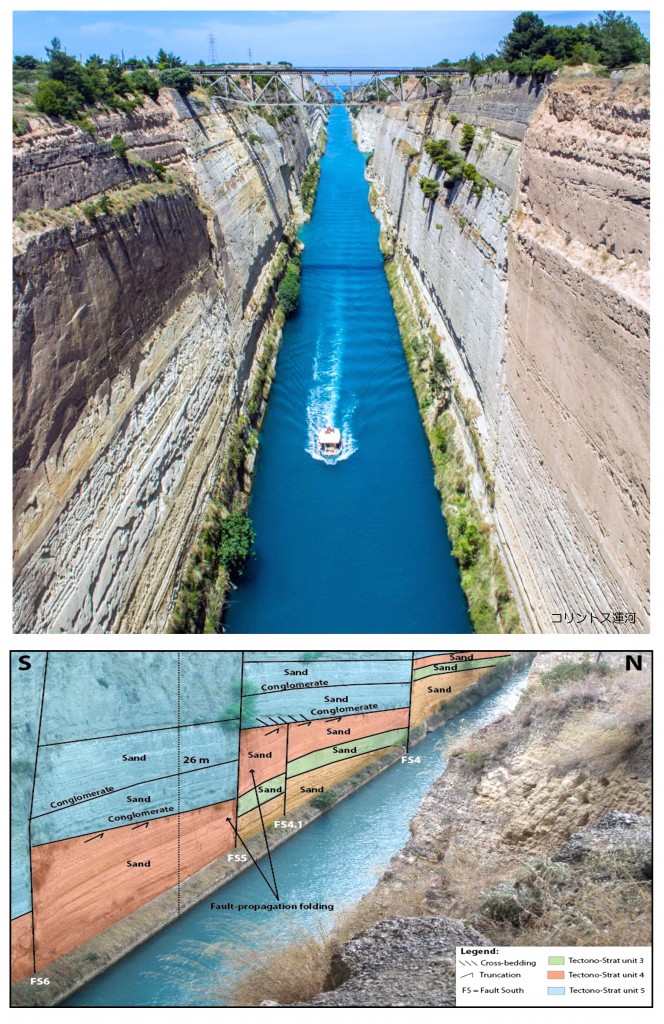

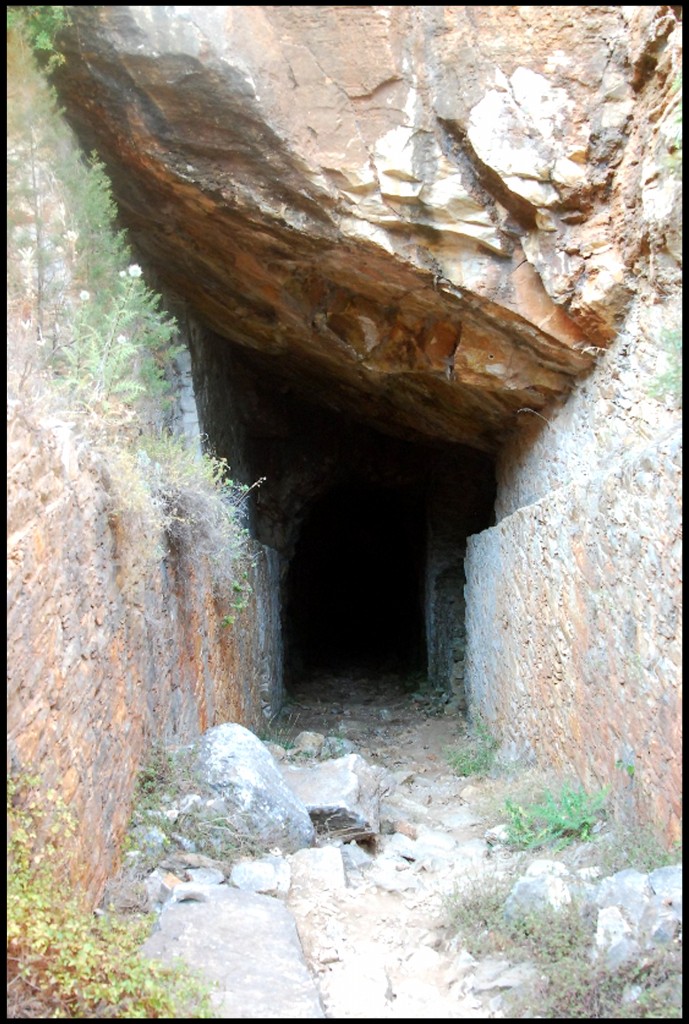

エーゲ海や その周辺の 複雑な地質構造をイメージするには、 ペロポネソス半島のコリントス地峡に開削された運河の掘削崖を見ることが 最も簡単な方法です。

この コリントス運河では、上図のように 急傾斜した正断層が狭い間隔で何本もならんでいる状況を知ることができます。

この コリントス運河では、上図のように 急傾斜した正断層が狭い間隔で何本もならんでいる状況を知ることができます。

そして、キクラデス諸島には このコリントス運河の掘削崖より 複雑な地質構造をした島がいくつもあります。

キクラデス諸島の地質図

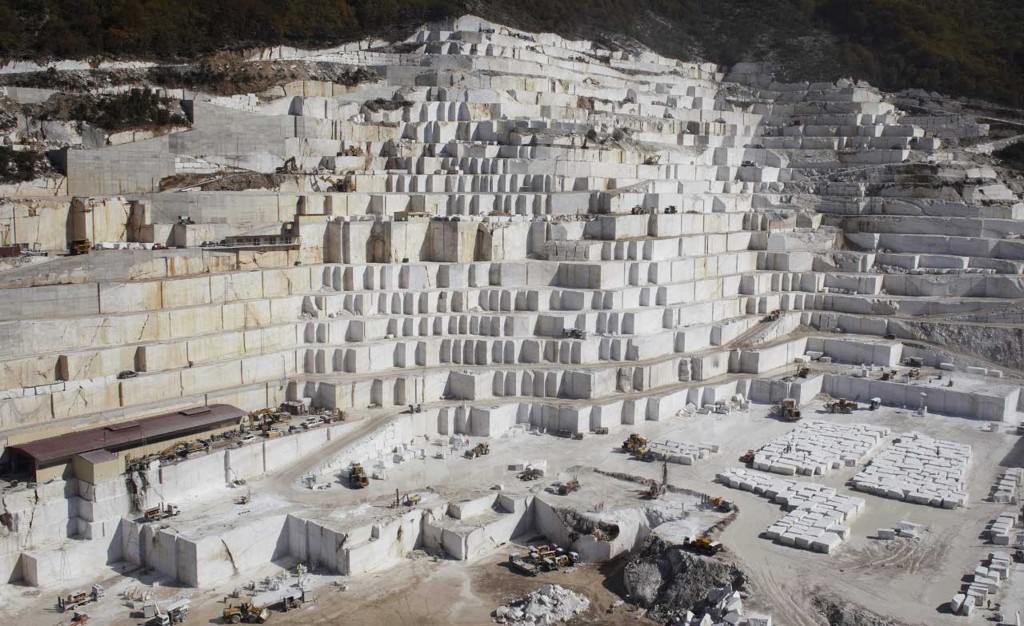

このことにより、 キクラデス諸島には 大理石を採掘できるパロス島をはじめ、ナクソス島には コランダムやエメリー鉱山があり、ミロス島では 古くから黒曜石が採掘され、そして仕上げ研磨材としての軽石が採れるテラ島 ( サントリーニ島 ) まであるのです。

Emery was also probably used as a drill, as an engraving tool or as a surface polisher. Emery powder was very effective as an abrasive for the initial working of the marble.

Theran pumice soaked in water is an excellent material for the final polishing of the surface, and the same is true for sand mixed with water.

Modern marble quarry on Naxos

Modern marble quarry on Naxos

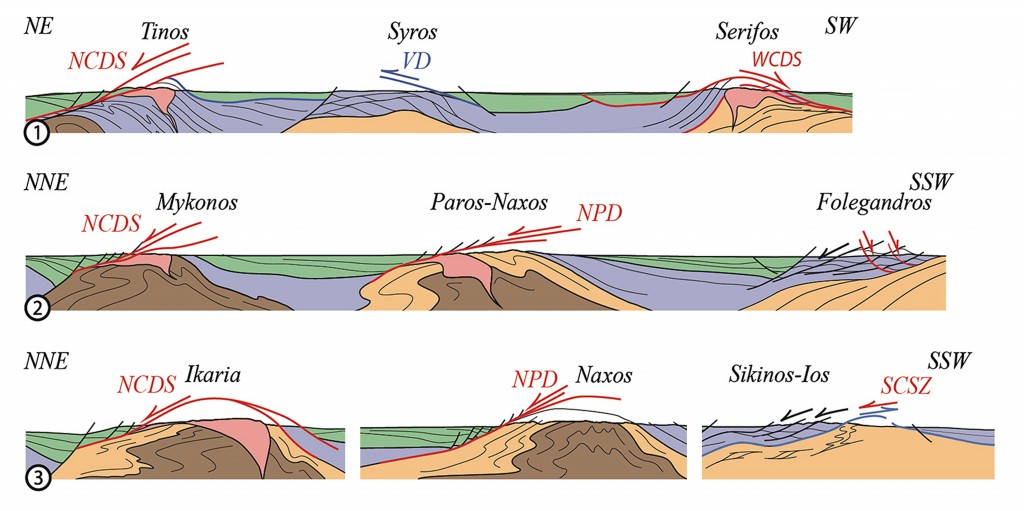

Marble from the Isle of Paros in Ancient Greece

Marble from the Isle of Paros in Ancient Greece

Marathi, Ancient Marble Quarry

Marathi, Ancient Marble Quarry

パロス島や ナクソス島で採掘される大理石は 変成岩 ( 火成岩や堆積岩などの地層が地殻変動による熱や圧力を受けて再結晶化し、変化したもの。) に分類され、モース硬度は3~4であるとされています。

モース硬度とは 1822年に、ドイツの鉱物学者 フリードリッヒ・モースが「 二種類の石をこすり合わせて、どちらに傷がつくかで硬さを判断する」とした硬さの基準で、もっとも硬い石を 硬度10 とし、もっとも柔らかいものを 硬度 1という数値であらわします。

現在、地球上でもっとも硬い鉱物は モース硬度10 であるダイヤモンドで、最もやわらかい鉱物は 硬度1 の滑石であるとされており、参考までにあげれば 人間の爪の場合は 2.5ほどの硬度になるそうです。

なお モース硬度の「 硬さ 」は、割れにくい硬さ(靭性)ではなく「 引っかいた時の傷の付きにくさ 」を示すものなので、例えば 地球上にある天然物の中で最も硬いとされる ダイヤモンドでもハンマーで叩くと砕けます。大理石も同じように砕くことは可能ですが、そこは「 岩石 」である訳ですから 削るのは容易ではありません。

そこで、モース硬度が3~4の大理石にキズをつけたり削ったりするのに用いられたのが、旧石器時代から よく知られていた モース硬度5の 黒曜石 ( オブシディアン / Obsidian ) です。

ミノア文明の都市である クレタ島のイラクリオンで発見された、ミロス島から 紀元前3000〜2300頃に輸入され 使用された黒曜石製石器。

ミノア文明の都市である クレタ島のイラクリオンで発見された、ミロス島から 紀元前3000〜2300頃に輸入され 使用された黒曜石製石器。

そして‥ モース硬度に着目すると、パロス島と 狭い海峡をはさんで 8kmほどの距離で隣り合っているナクソス島に コランダム ( Corundum ) や、エメリー ( Emery ) の鉱山があることが 驚きをもたらすと思います。

これらの鉱石は、大理石彫刻において”最高の働き手” として重要なのですが、それらも含めて必要なものが 同じ地域で入手できるというすばらしい “偶然”が キクラデス諸島には あったからです。

Emery Mine / Naxos island

Emery Mine / Naxos island  Emery Mine / Naxos island

Emery Mine / Naxos island

因みに‥ 近年ですが、ギリシャ地質学会は ナクソス島で採掘されたとされているコランダム ( Corundum ) や、エメリー ( Emery )のなかに、サモス島で採掘された “Samian Emery” が 一定量 含まれている可能性があるとして、その検証を提言しています。

Emery deposit of Samos ( “Samian emery” / Geological Society of Greece )

しかし、同じエーゲ海で、ナクソス島から北東方向 100km 程に位置する サモス島も 古代の交易圏でしたので、キクラデス文明に寄与したという点での違いは ほとんど無いと思われます。

コランダム は比重が 4.0 で、酸化アルミニウム の結晶からなる鉱物です。そして 純粋な結晶は無色透明ですが、結晶に組みこまれる不純物イオンにより色がわかれるために 天然コランダム鉱石は 宝石として加工され、ほとんど同じ鉱物ですが ルビー、サファイアなどと呼び分けられています。

コランダム は比重が 4.0 で、酸化アルミニウム の結晶からなる鉱物です。そして 純粋な結晶は無色透明ですが、結晶に組みこまれる不純物イオンにより色がわかれるために 天然コランダム鉱石は 宝石として加工され、ほとんど同じ鉱物ですが ルビー、サファイアなどと呼び分けられています。

このように色彩的に多くのバリエーションを持つコランダム鉱石ですが、特記すべきは モース硬度が ” 9 “であることです。

このように色彩的に多くのバリエーションを持つコランダム鉱石ですが、特記すべきは モース硬度が ” 9 “であることです。

つまり、この鉱石は ダイヤモンドについで高い硬度のため「 他のほとんどの鉱物 」を削り取ることが出来るのです。

また、エメリー鉱石は 比重が 3.75 ~ 4.31 の 鉄に近い質感の鉱石で、 コランダムに 磁鉄鉱、赤鉄鉱、スピネルなどの不純物が含まれたものです。このため エメリー鉱石も 極めて硬く ( モース硬度が 7~9 ) 、石器として使用されただけでなく 砂状や粉末状にして研磨材としても 重用されました。

Emery of Samos ( Geological Society of Greece )

Emery of Samos ( Geological Society of Greece )

なお、日本では エメリーや、柘榴石 ( ガーネット / モース硬度 6.5~7.5 ) を粉末にした研磨材をどちらも「金剛砂」と呼んで使用していました。

■

ともあれ、ヘレニズム時代 ( 紀元前323年頃~紀元前30年 ) に キクラデス諸島において『 ミロのヴィーナス 』や、『 サモトラケの ニケ 』が製作されたということは、人間の営みを考えるときにとても興味深い事実だと思います。

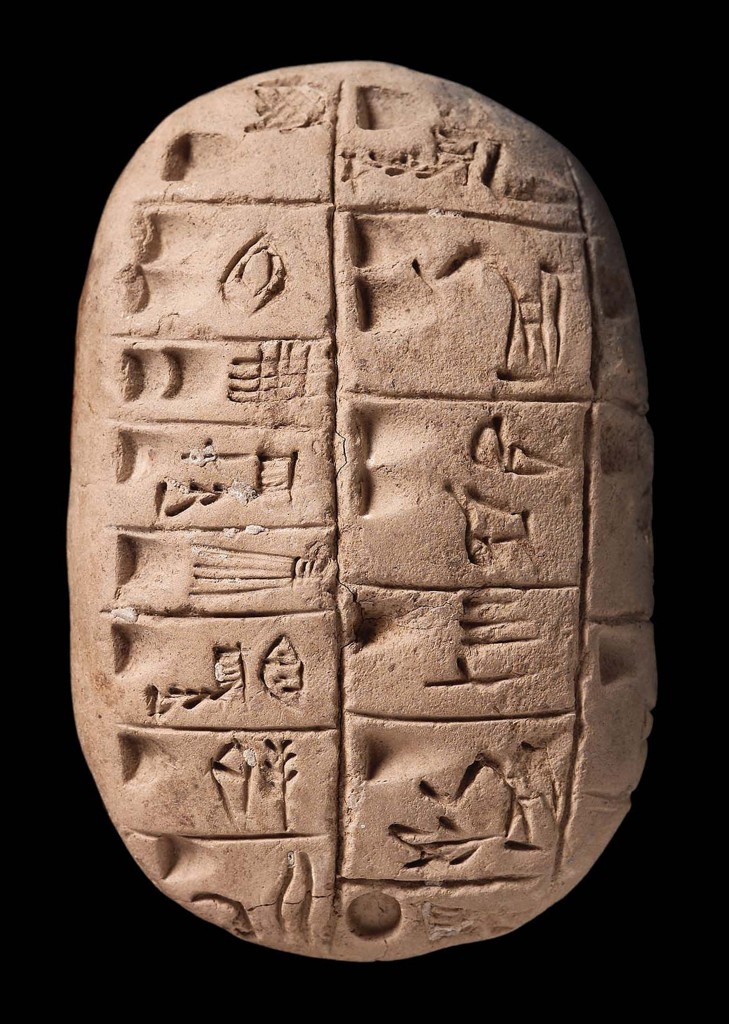

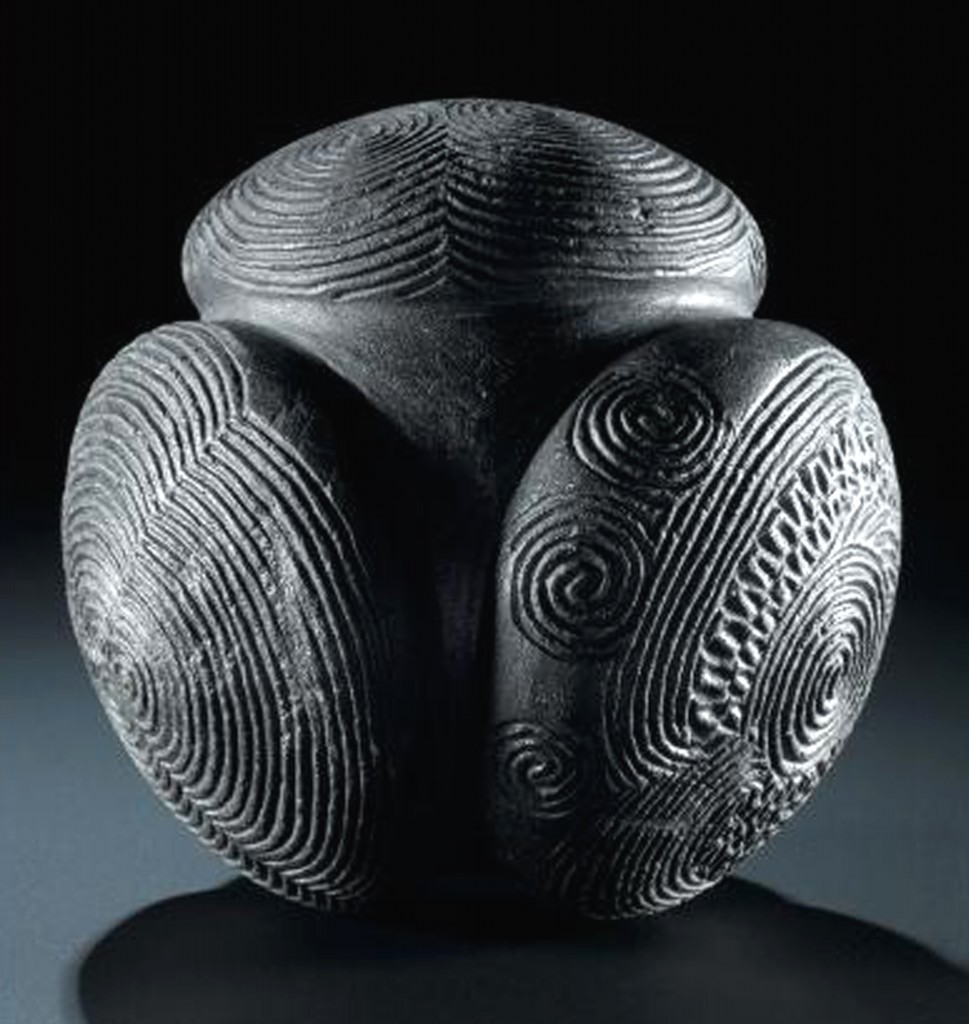

そこで その源流を探ると、ヘレニズム時代より 更に 2800年程遡った時期に 黒曜石や コランダム鉱石、エメリーなどを用いて大理石を削って『 偶像 』が制作されていた‥ という事実にたどり着きます。

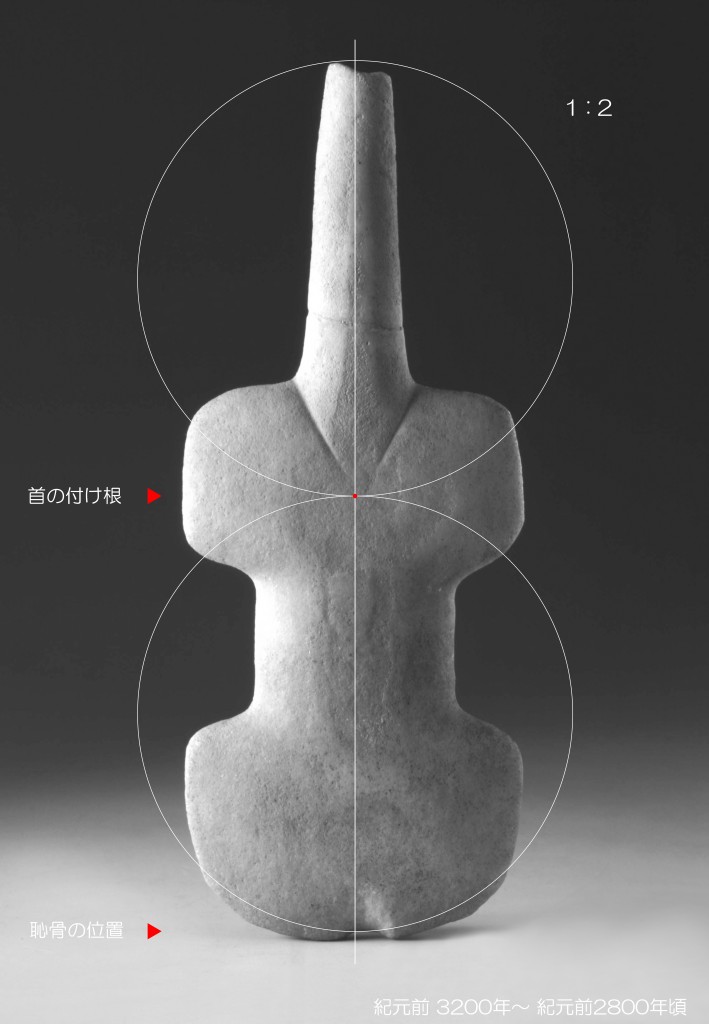

これらは総称して『 キクラデス文明 』( 紀元前3200年~紀元前2300年頃 ) と呼ばれています。

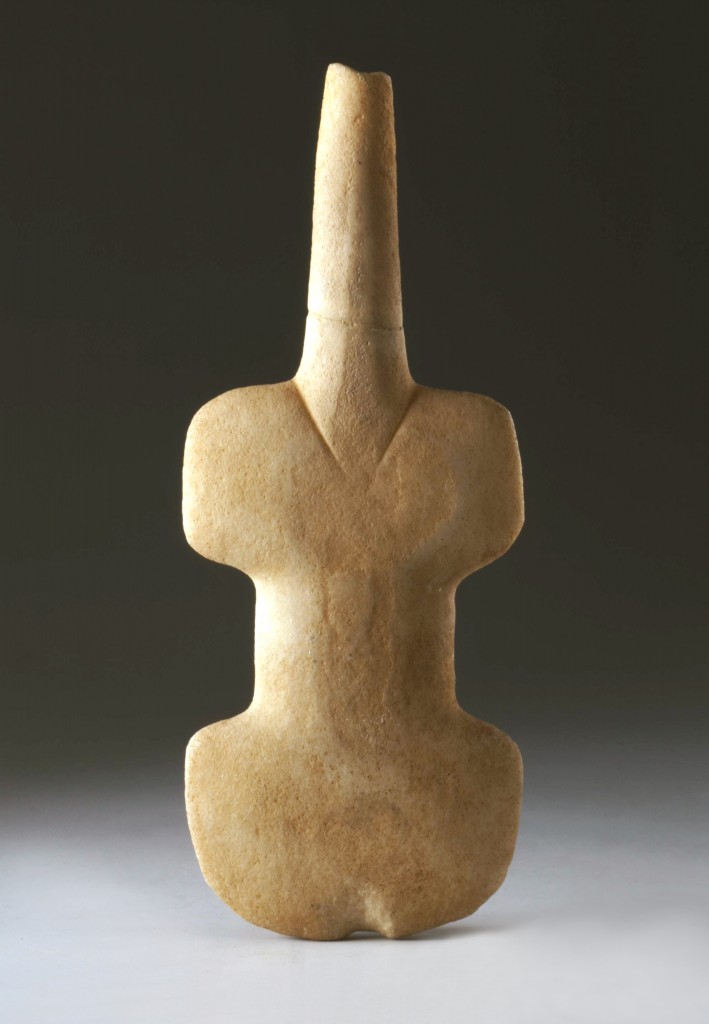

“Cycladic Idol” from Amorgos, ca.2700B.C.~2300 B.C.

Marble, High150cm ( Largest known example of cycladic sculpture ). National Archaeological Museum, Athens .

この文明では キクラデス諸島の島々で出土した数多くの『 キクラデス偶像 ( Cycladic Idol ) 』が その象徴としての役割を果たしています。

In 14 December 2010, a marble female figure dated to circa 2400 B.C. and attributed to “The Schuster Master” was sold in New York ( Christie’s ) for $16,882,500 ( ¥1,410,701,700 ) , a world record for a Cycladic figure at auction. High 29.2cm.

たとえば、高さが 30cm程である このキクラデス偶像は、2010年に開催されたクリスティーズのオークションにおいて、日本円換算で 14億1千万円で落札されており‥ 私は、それを 本当に意味深いことであると思っています。

大理石偶像 ( Cycladic Idol ) の製作実験

ところで‥ このようなキクラデス偶像ですが、 肝心な事柄である『 なぜ製作されたのか?』が判明していません。このため現在でも、その出土状況なども含めて研究が続けられています。

なお、発掘された場所に関してですが、たとえば キクラデス偶像を分類するための名称のひとつが ナクソス島の埋葬遺跡である “Spedos” に因んだ “スペドス型” であるように、おもに墓地の遺跡から出土しているようですが、現在も発掘が行われているテラ島 ( サントリーニ島 ) のアクロティリ遺跡のように、火山灰などに埋まってしまった街区から 発掘されたという事例もあります。

The ancient buried city of Akrotiri, Thira ( Santorini ).

The ancient buried city of Akrotiri, Thira ( Santorini ).

アクロティリ遺跡は 紀元前1628年頃の大噴火 ( ミノア噴火 ) によって埋もれてしまった街です。

このアクロティリ遺跡の発掘現場で、近年のことですが‥ 火山灰に埋まっていたキクラデス偶像が掘り出された時の様子をご覧ください。

このアクロティリ遺跡の発掘現場で、近年のことですが‥ 火山灰に埋まっていたキクラデス偶像が掘り出された時の様子をご覧ください。

現在の “Akrotiri Museum ( アクロティリ遺跡 )” は屋根が設けられ、遺跡の間にある通路を移動しながら見学できるようになっています。

この時の調査対象は、中央部にある箱状遺物の内部で、調査のはじめに箱のフタ部分が取り除かれました。

この箱状遺物の中には、火山灰に埋もれるように また箱が入っていました。

そして、慎重に内箱の中の火山灰を吹き飛ばしていくと、土砂の中から キクラデス偶像の頭部が見えてきました。

その後の発掘作業によって、埋まっていたキクラデス偶像の全容が確認できるまでになりました。

この箱状遺物の調査は ここまでで、今後の発掘方針が決まるまで 一旦 そのままで保存することが決定されました。

盗掘されるなど 様々な事情により、キクラデス偶像は出土状況が不明な場合が多い‥ という中で、この アクロティリ遺跡での出土事例は、『 キクラデス文明 』を解明するための重要な記録となったそうです。

因みに 下写真は 上記調査の後ですが、アクロティリ遺跡の近くのエリアで、同じように二重になった箱状遺物のなかから 別のタイプのキクラデス偶像が発掘された時のものです。

このように 箱状遺物からの出土事例が 複数あるという状況を、 私も興味深く感じています。

“Box situation” : The statuette was found in a clay box placed Russian-doll-style within another, It is the second statuette of its kind revealed boxed up at the site. Aegean city of Akrotiri.

“Box situation” : The statuette was found in a clay box placed Russian-doll-style within another, It is the second statuette of its kind revealed boxed up at the site. Aegean city of Akrotiri.

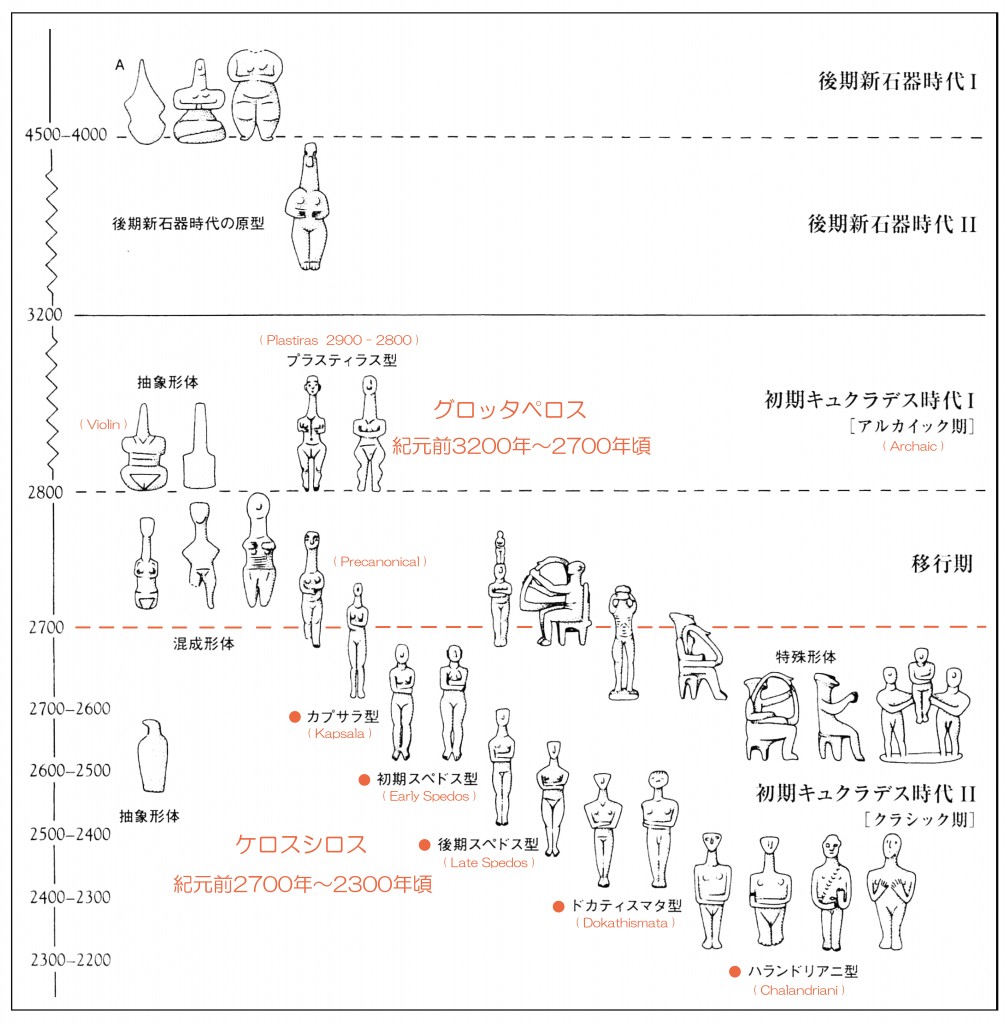

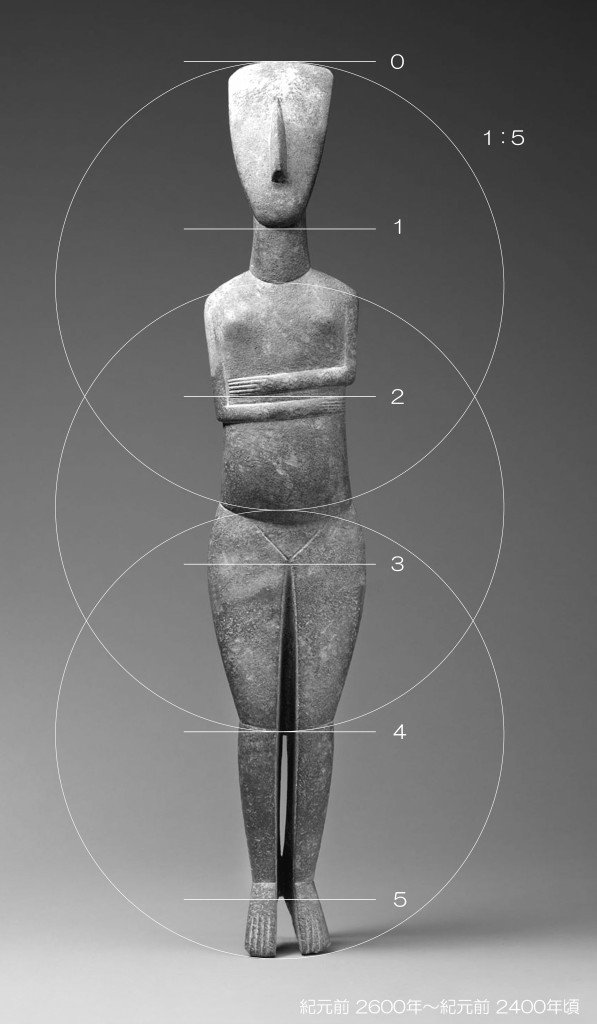

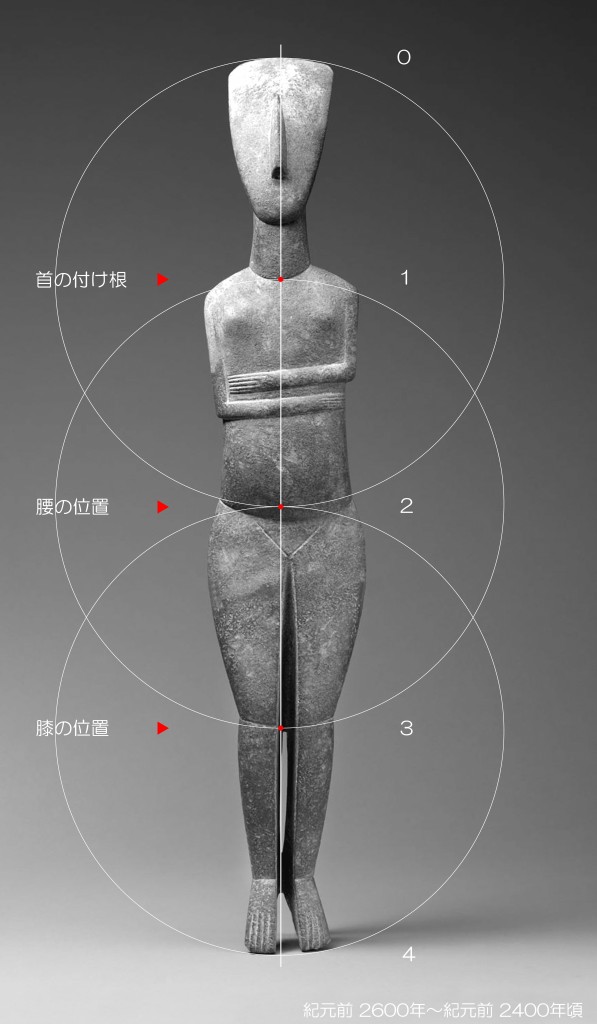

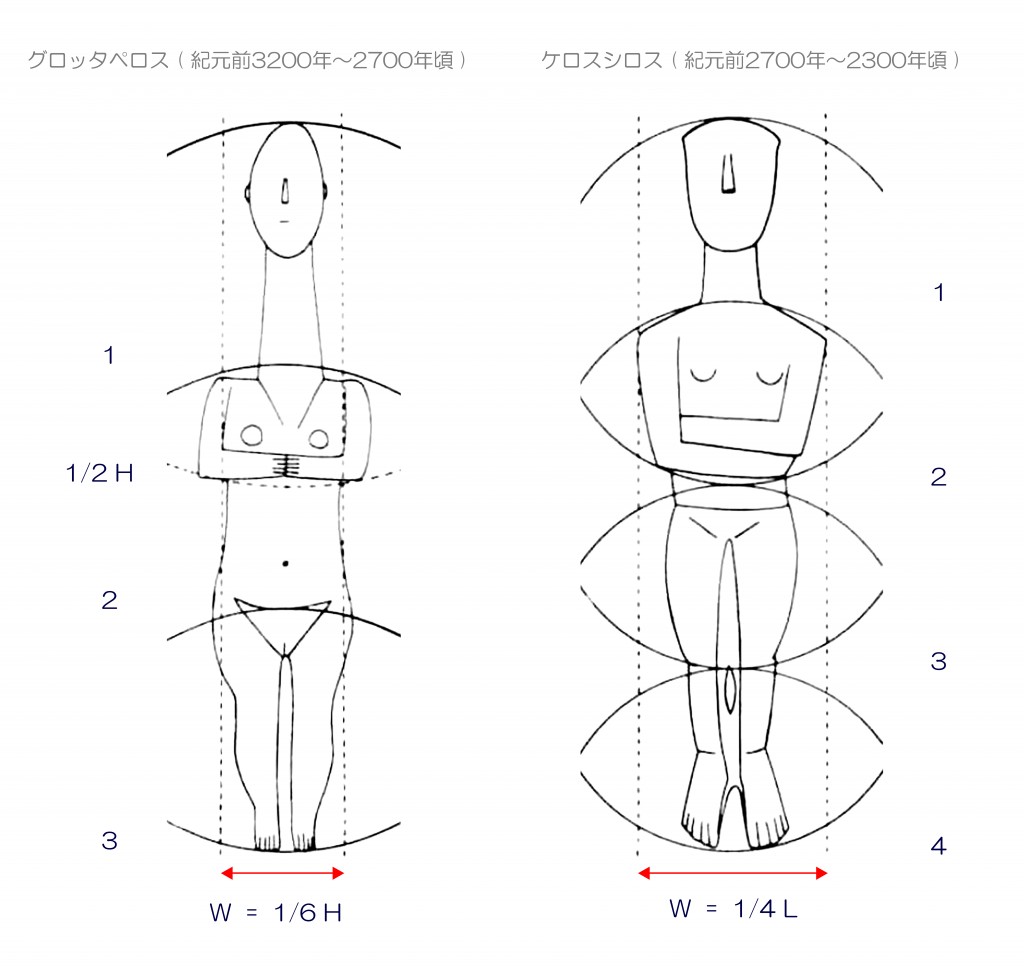

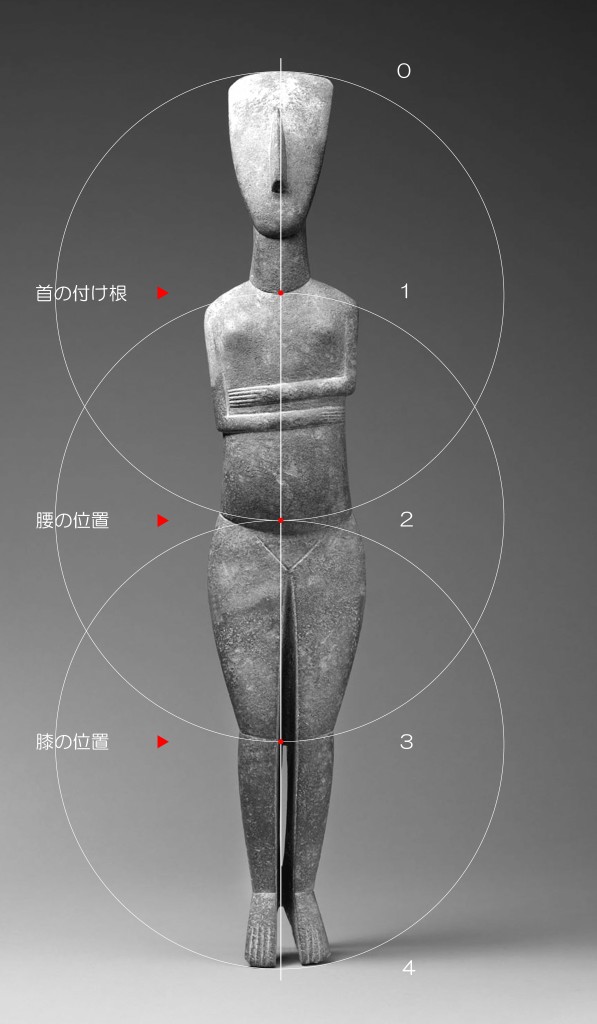

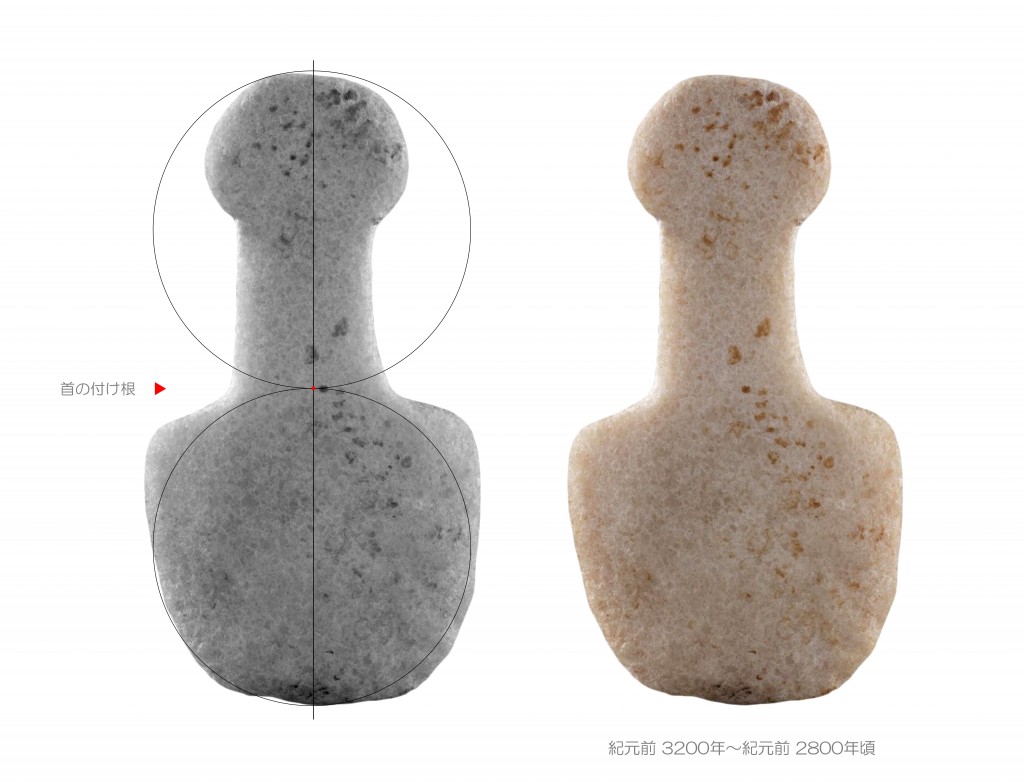

現在までの研究で判明しているのは、キクラデス偶像は かなりの数量が出土していて、そのタイプは 紀元前2700年頃を境として 前の500年間と 後の400年間に 分けることが出来るということです。

それが、グロッタペロス ( 初期キクラデスⅠ 紀元前3200年~2700年頃 ) とケロスシロス ( 初期キクラデスⅡ 紀元前2700年~2300年頃 )です。

これらの分類名も、偶像が出土した重要な埋葬地から付けられています。なお、残念なことに、キクラデス初期の居住地は 地震や火山の噴火のために ほとんど発見されていません。また、キクラデス偶像のほとんどは これらの期間だけで製作されたようです。

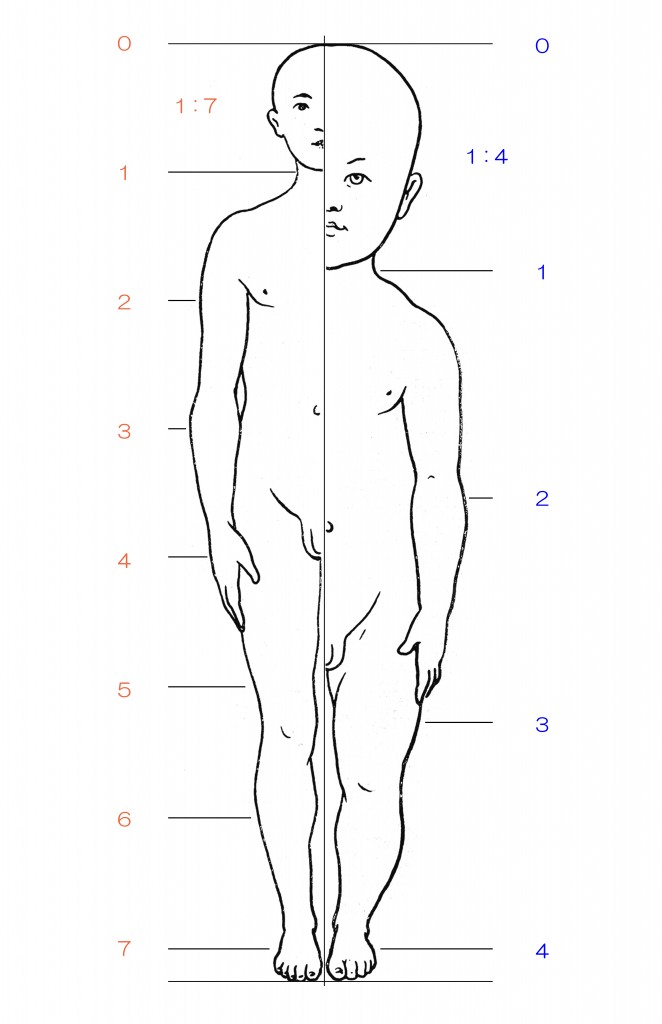

キクラデス偶像は おもに女性をモチーフとしており、表現手法としては 石の単純な加工により偶像としてのイメージを付与したものから、人体をリアルに表現したものまでありバリエーションが豊富でした。

また 科学的分析によると、大理石の表面は鉱物ベースの顔料( 青の場合はアズライト、赤の場合は辰砂 )で着色されていたようです。

■

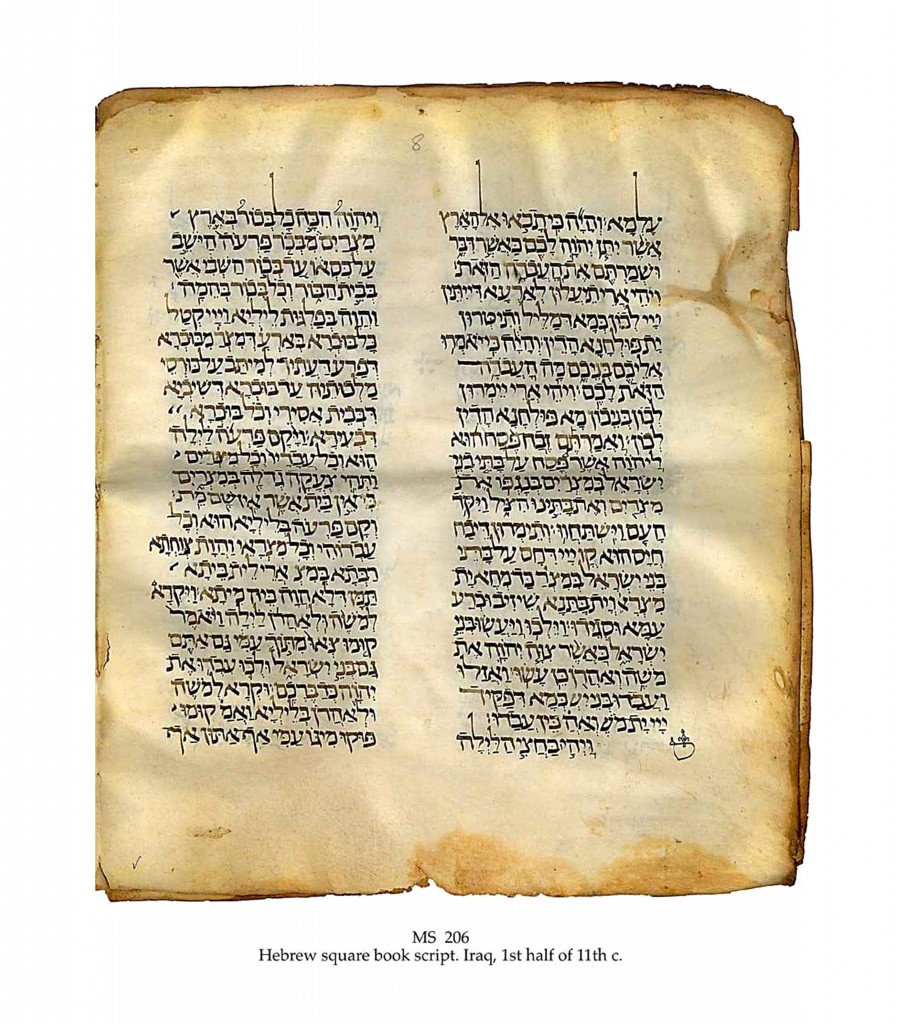

ヨーロッパを中心とした西洋の思想史を “ヘブライズム”と “ヘレニズム” とに整理し、この ふたつの思想が作り上げたのが 現在のヨーロッパ世界であるという考え方があります。

“ヘブライズム”と “ヘレニズム” はともに「人間の完成、あるいは救済」を究極目標としている点では共通していますが、その立ち位置はまったく異なっています。

ヘブライズム ( Hebraism )

西洋の精神史をかたちづくる伝統的思想で、約言すれば『 聖書 』に発する世界観であり、ひいてはキリスト教の世界観を意味しています。

これは、神との一致において 知よりも実践を重んじ、深刻な罪の意識をもち、自己克服によって平安を求める努力をする‥ “神への立ち返り” である『 回心 』を特徴とし、人が “一神教” の立ち位置で森羅万象と向き合い、神への感謝の内に生涯をいきることを理想としています。

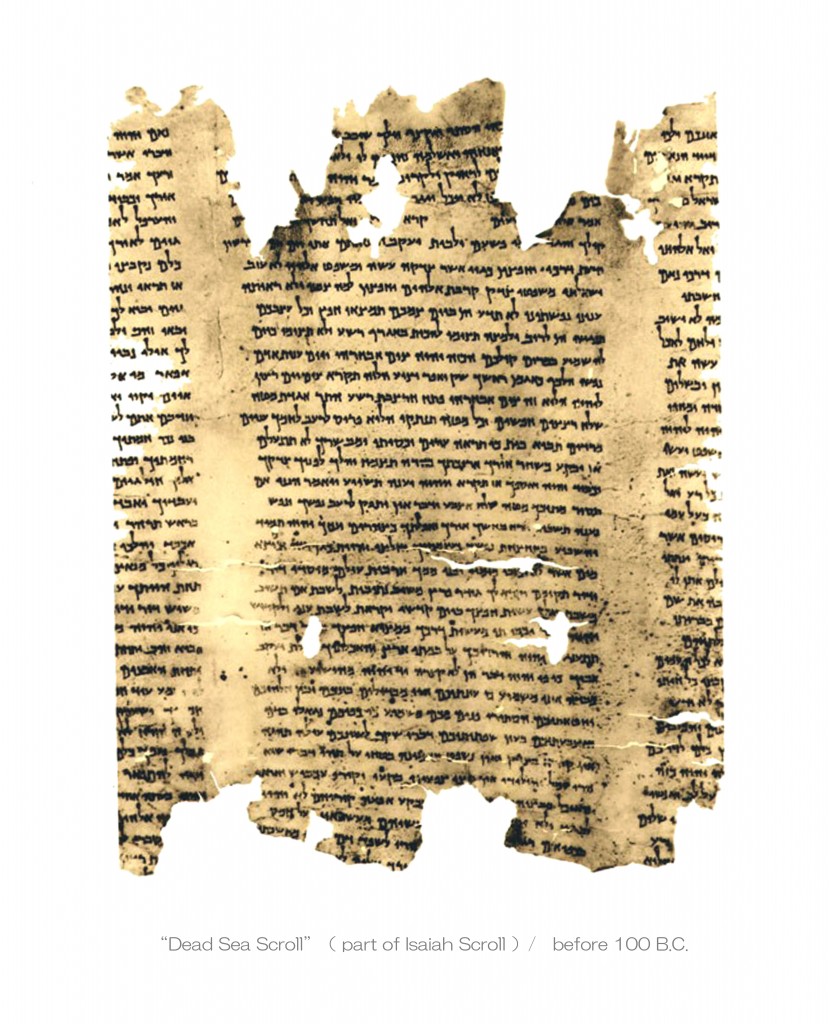

その導き手となる『 旧約聖書 』は長い期間 ユダヤ人社会のなかで受け継がれてきましたが、口頭伝承以外は禁止されていたために ユダヤ教においては 『 旧約聖書 』を 「タナハ」=「聖書 」と呼ぶほかに「ミクラー」( Miqra )=「朗誦するもの」とも呼ばれているそうです。その口頭伝承が文字にされ、最終的にはヘブライ語( 一部にアラム語を含んでいます。 )の 聖典として、ユダヤ人はもとより異邦の民にも伝えられました。

このような伝承方法が採られたために『 旧約聖書 』が、いつ頃成立したのかなどの推測は ほぼ不可能なようです。まあ‥ そもそも、冒頭の『 創世記 』からはじまる モーセ五書などは 時代特定には 馴染みませんし、その必要性が全くないのは 皆さんがご存じのとおりだと思います。

しかし、その後に続く『 ヨシュア記 』や『 士師記 』からは、その記述に 具体的な事件がふえていき、”最後の士師”である サムエルのところから『 サムエル記 』に移りながら、イスラエル部族連合体が王制国家に移行した顛末が記されています。

このサムエルが サウルをユダ王国の初代国王に指名し、そのサウルが統一王国完成の途上で戦死したので、ダビデがユダ王国の第二代国王に就き、その後に領域を広げ エルサレムを王都と定めてイスラエル王国 ( イスラエル・ユダ連合王国 ) の礎を築いたとされています。

「イスラエル」とは ユダヤ民族の伝説的な始祖ヤコブが “神から与えられた名前” に因んでいますが、このイスラエル王国の建国あたりから 現在の歴史認識と符合する内容が多くなりますので ある程度の年代特定はできるようになります。

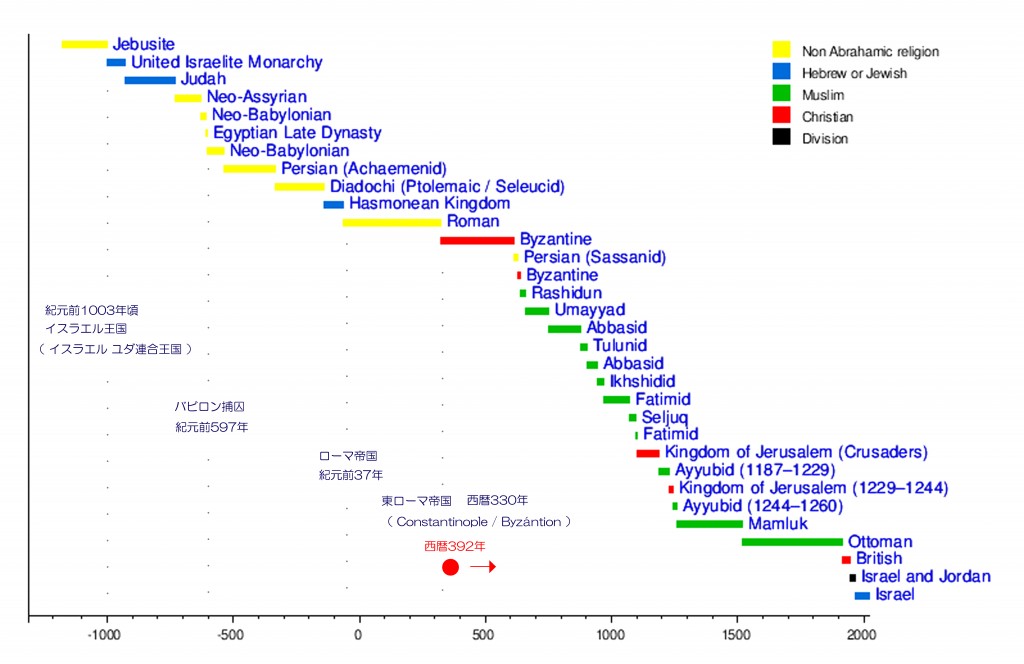

Graphical overview of Jerusalem’s historical periods

これによって、キリスト教がヨーロッパ世界に据えられるまでを見てみましょう。

現在でも諸説ありますが‥ まず はじめに、ユダ王国が建国されたのは 紀元前1021年頃と推測できます。そして、何度かの遷都のあとで エルサレムを王都として 紀元前1003年頃 にイスラエル王国 ( イスラエル・ユダ連合王国 ) は 成立したと考えられます。

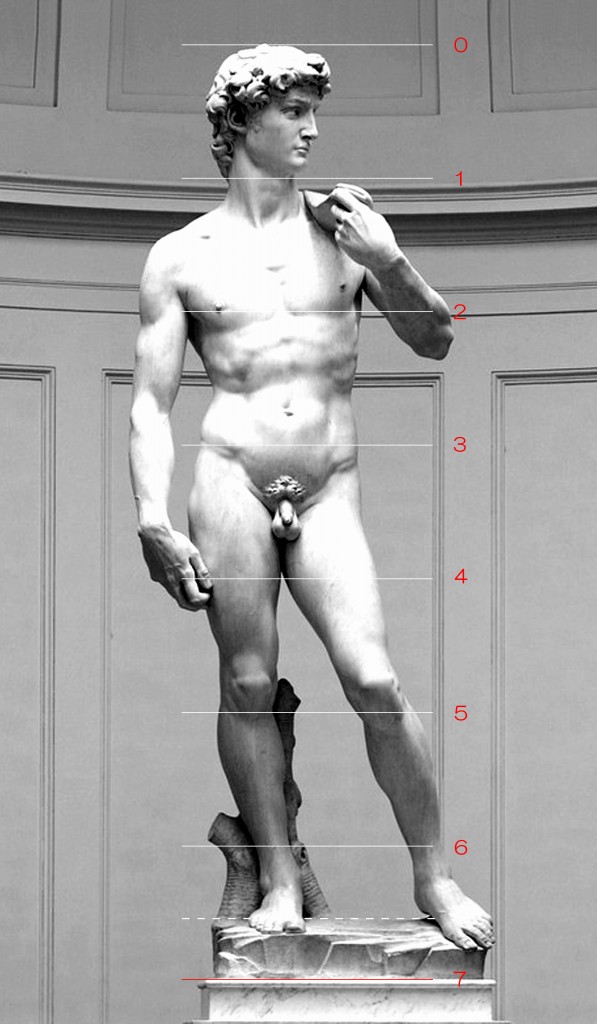

盛期ルネサンスに影響を与えた ヘレニズム時代の彫像について

『 サモトラケの ニケ 』製作年 : 紀元前200年~紀元前190年頃 / パロス島産の大理石 H 244 cm / ルーヴル美術館所蔵

『 サモトラケの ニケ 』製作年 : 紀元前200年~紀元前190年頃 / パロス島産の大理石 H 244 cm / ルーヴル美術館所蔵

『 ミロのヴィーナス 』製作年 : 紀元前130年~紀元前100年頃 / 大理石 H 203 cm / ルーヴル美術館所蔵

『 ミロのヴィーナス 』製作年 : 紀元前130年~紀元前100年頃 / 大理石 H 203 cm / ルーヴル美術館所蔵

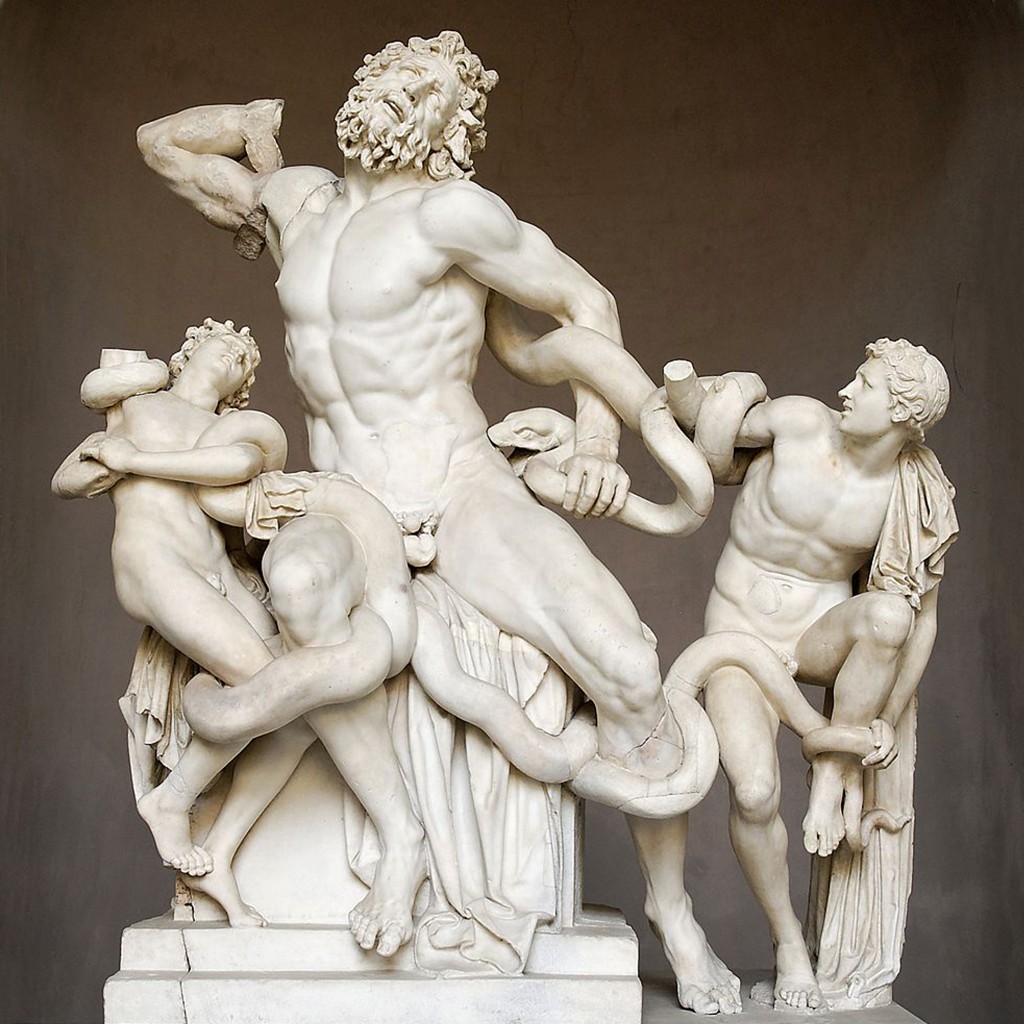

『 ラオコーン群像 』製作年 : 紀元前42年から紀元前20年頃とする説など 複数の説があり不明 / 大理石 H 242 cm / ピオ・クレメンティーノ美術館 ( バチカン美術館 )

『 ラオコーン群像 』製作年 : 紀元前42年から紀元前20年頃とする説など 複数の説があり不明 / 大理石 H 242 cm / ピオ・クレメンティーノ美術館 ( バチカン美術館 )

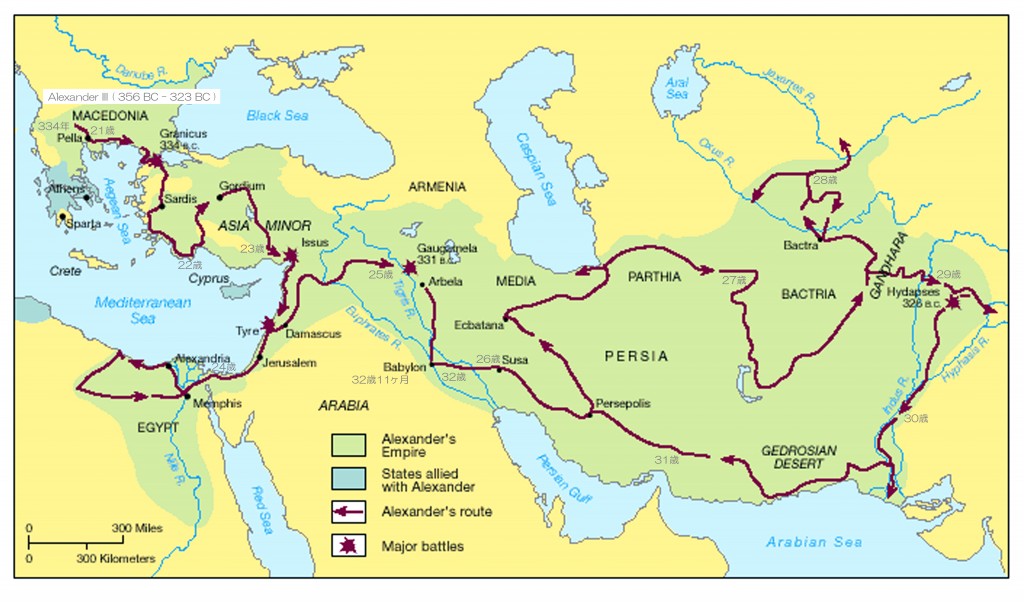

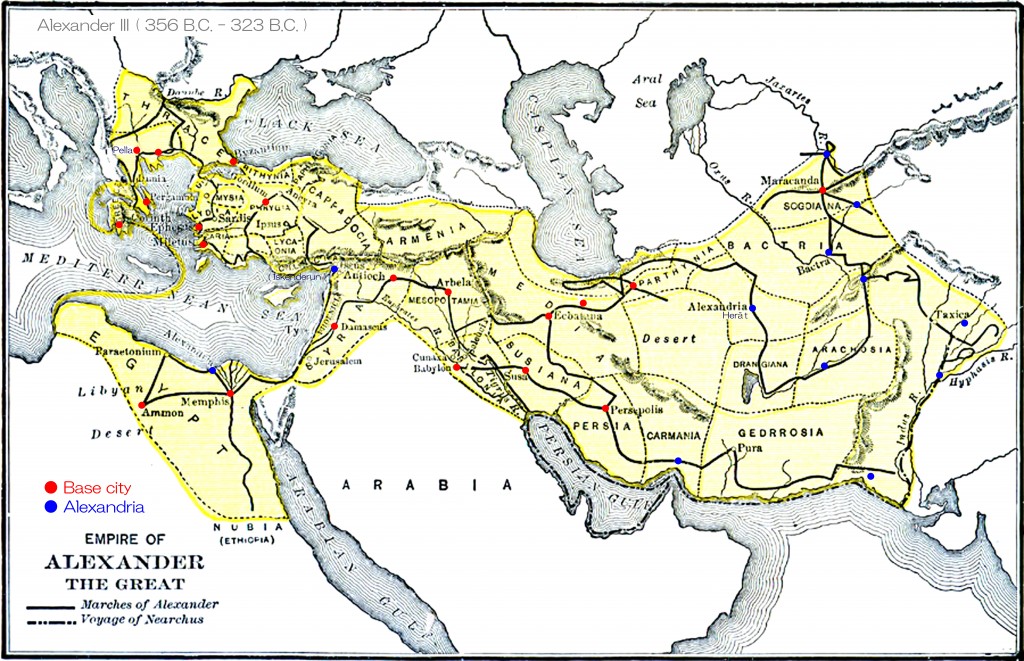

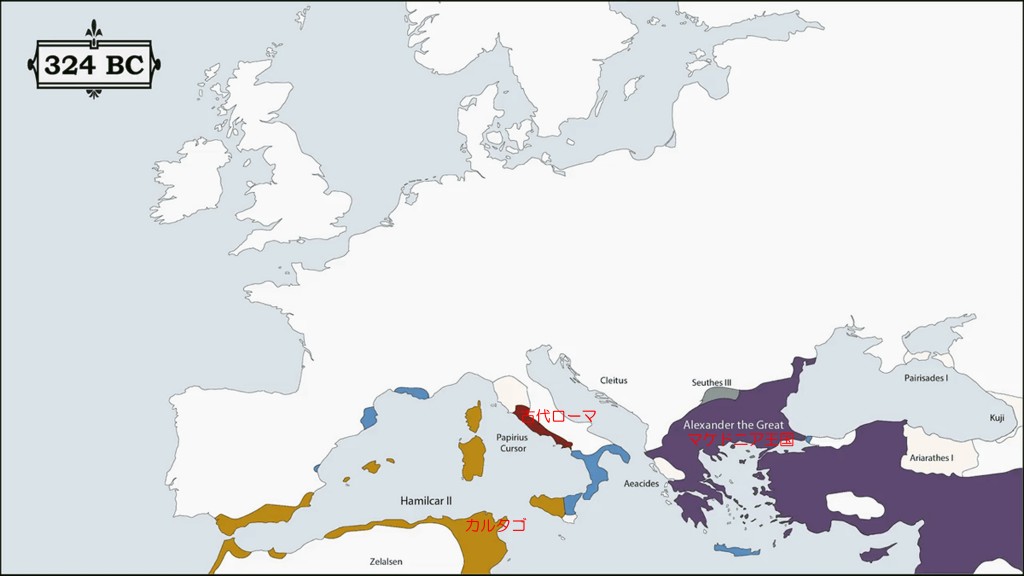

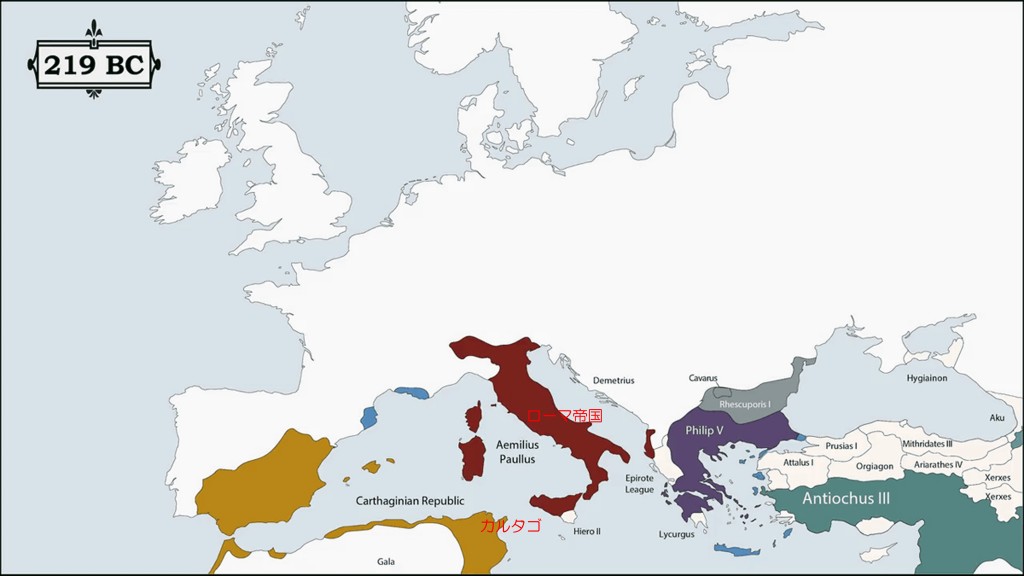

ヘレニズム時代とは、おおよそ アレクサンドロス大王が亡くなった紀元前323年から、プトレマイオス王朝エジプトが ローマに併合された紀元前30年までの 300年程の期間を意味します。

● Pythagoras ( BC.582-BC.496 )

● Archimedes ( BC. ca.287-BC.212 )

この時代の彫刻の中で『 サモトラケの ニケ 』、『 ミロのヴィーナス 』、『 ラオコーン群像 』はどれも最高傑作とされています。しかし、この中でヴァイオリン製作者に影響を与えられたのは『 ラオコーン群像 』だけです。

■ Andrea Amati ( ca.1505-1577 )

1539年 Established a workshop in Cremona.

■ Antonio Amati ( 1540-1640 ), Cremona

■ Gasparo di Bertolotti “Gasparo da Salò” ( ca.1540- ca.1609 ), Brescia

■ Girolamo AmatiⅠ( 1561-1630 ), Cremona

■ Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ), Brescia

■ Nicolò Amati ( 1596-1684 ), Cremona

■ Jacob Stainer ( 1617-1683 ), Absam ( Tirol )

■ Andrea Guarneri ( 1626-1698 ), Cremona

■ Giovanni Grancino ( 1637-1709 ), Milan

■ Hendrik Jacobs ( 1639-1704 ), Amsterdam

■ Alessandro Gagliano ( ca.1640–1730 ), Napoli

■ Giovanni Tononi ( ca.1640-1713 ), Bologna

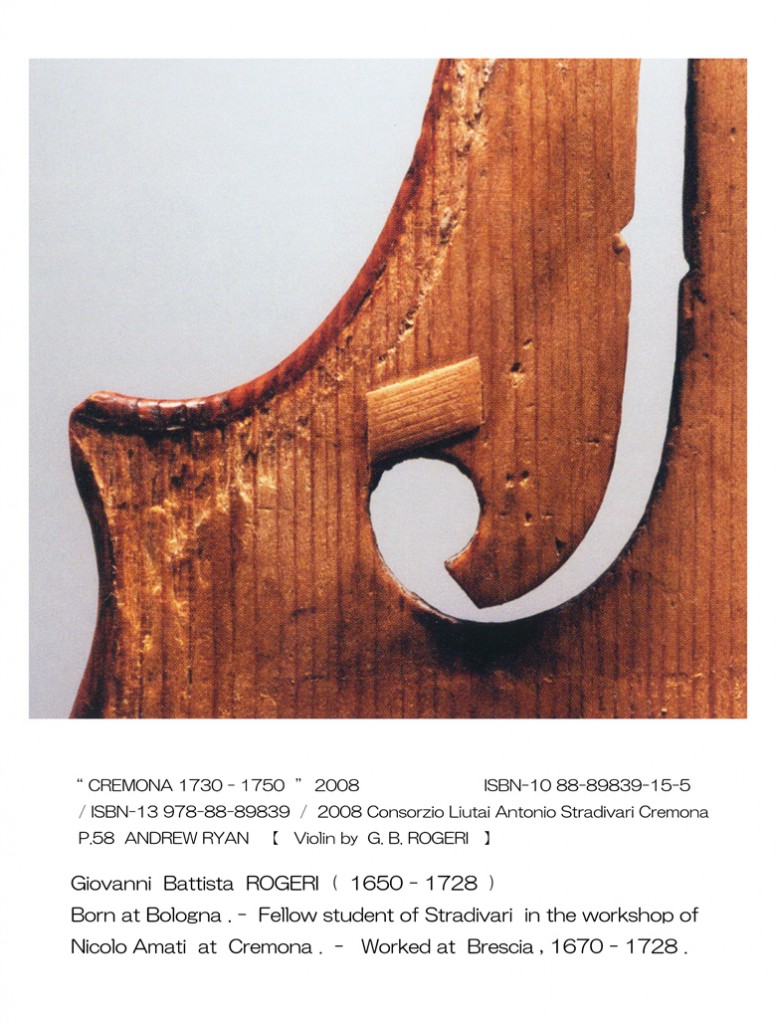

■ Giovanni Baptista Rogeri ( ca.1642 – ca.1705 ), Brescia

■ Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ), Cremona

■ Francesco Ruggieri ( ca.1645-1698 ), Cremona

■ Girolamo Amati Ⅱ ( 1649-1740 ), Cremona

なぜなら『ラオコーン群像』は ヴァイオリン誕生の前夜である 盛期ルネサンスの 1506年に、コロッセオ近くのエスクイリーノの丘 ( ローマ皇帝ネロの大宮殿ドムス・アウレアの東側 ) にあったブドウ畑から出土したからです。

この発掘に立ち会った ミケランジェロ ( Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni 1475-1564 ) は、『ラオコーン群像』の表現に強い影響を受けたとされています。また、他の芸術家たちにとっても大きな衝撃であったようで、イタリア・ルネサンス芸術はこの『ラオコーン群像』によって方向が変わったとさえ言われています。

他方である『 ミロのヴィーナス 』と『 サモトラケの ニケ 』は‥この時、 地上には存在していませんでした。『 ミロのヴィーナス 』は、1820年に オスマン帝国統治下のエーゲ海にあるミロス島で 小作農夫 ヨルゴス・ケントロタスによって発見され、『 サモトラケの ニケ 』は 1863年に フランス領事らによる胴体部分の発見があり、それに続いて片翼の断片多数が見つかったことで 歴史に再登場しました。

私はこの事実を 興味深いと考えています。

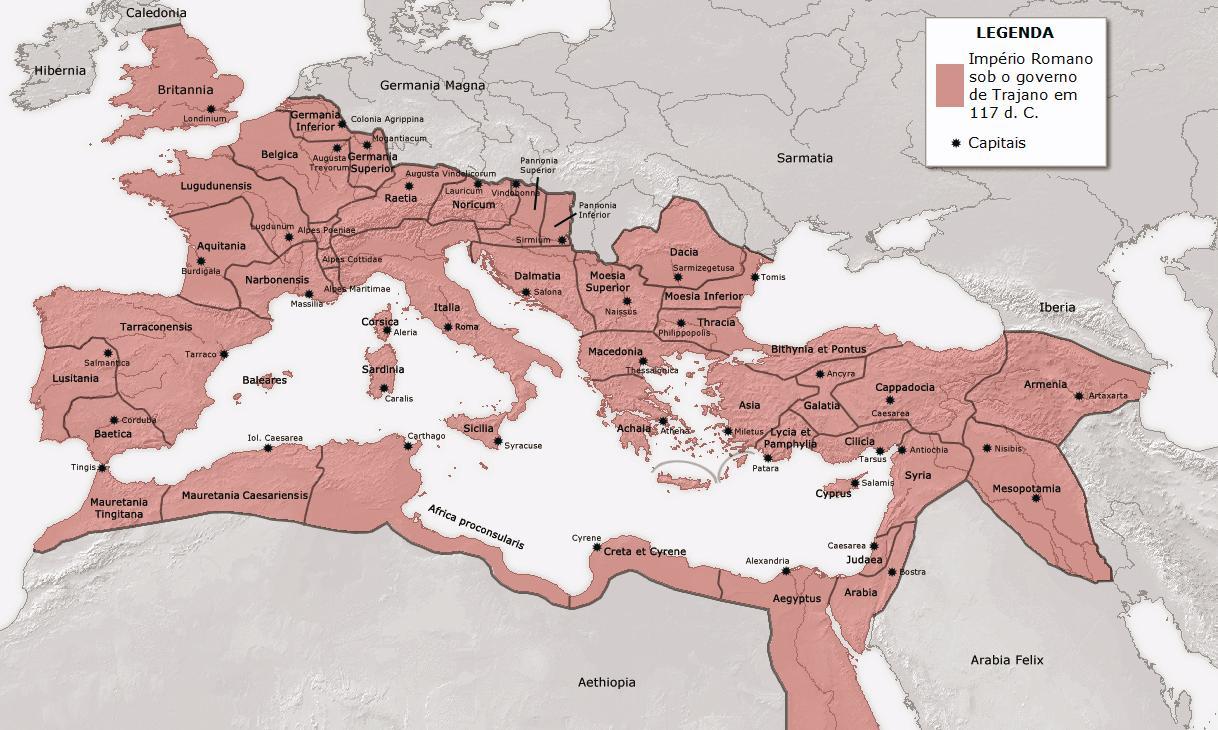

西暦117年

西暦117年

“Gavrinis passage tomb”, Cairn Gavrinis.

“Gavrinis passage tomb”, Cairn Gavrinis.

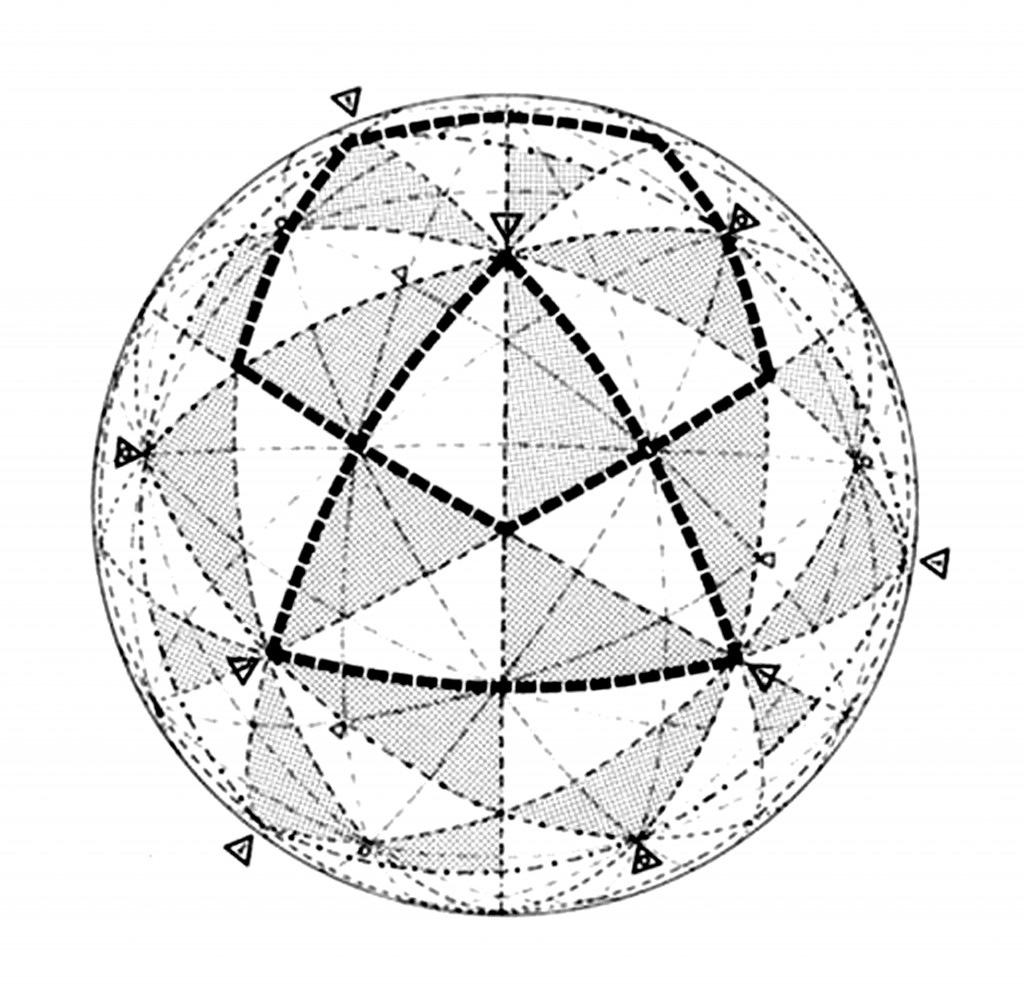

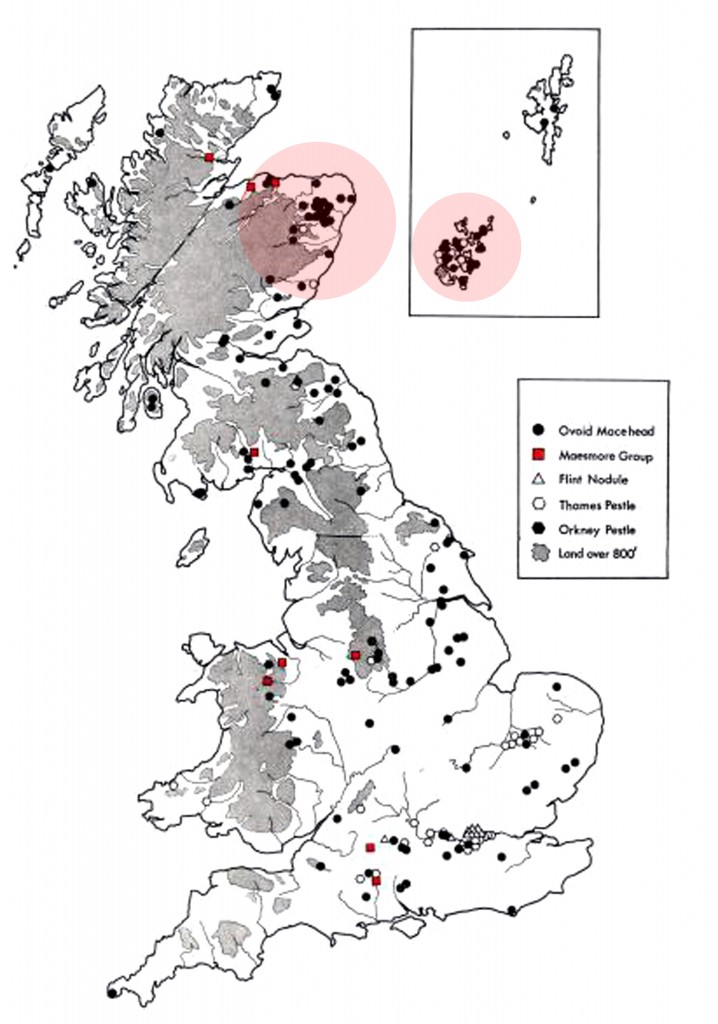

これらの石球は スコットランドだけでなく、イングランドなど各地で、およそ387個程が発見されています。因みに、これらの内

これらの石球は スコットランドだけでなく、イングランドなど各地で、およそ387個程が発見されています。因みに、これらの内

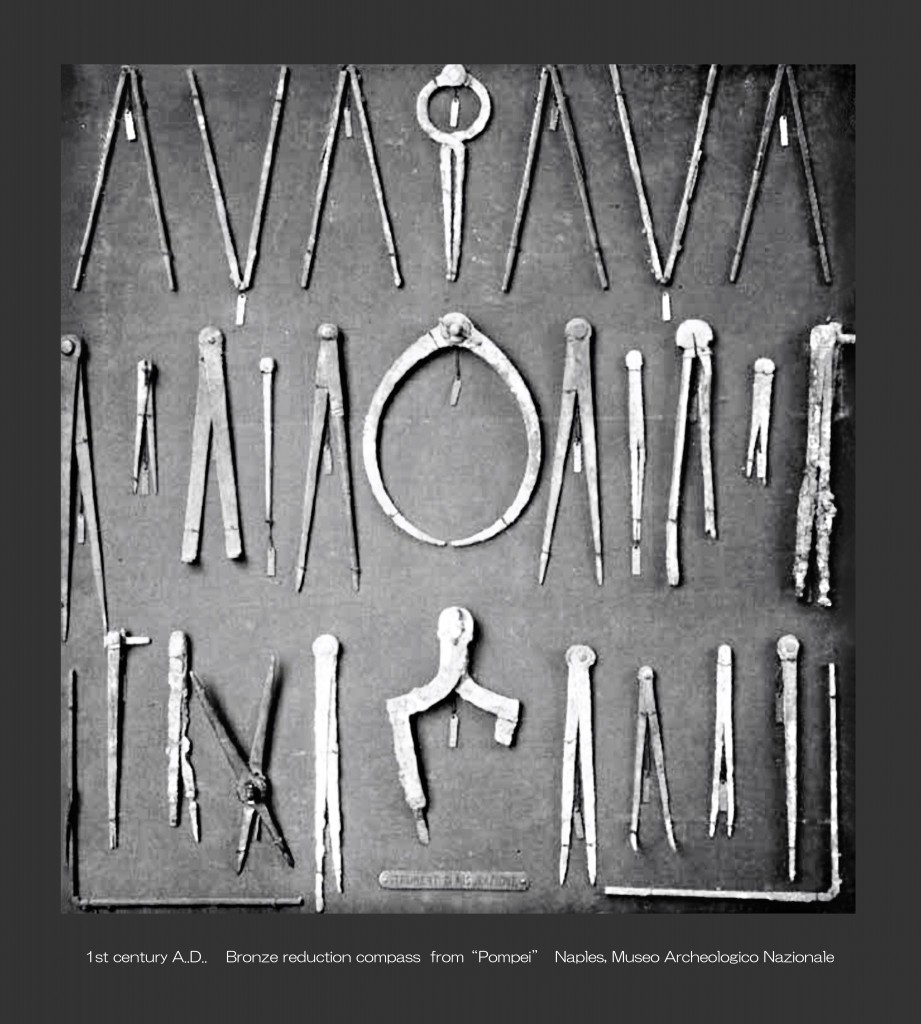

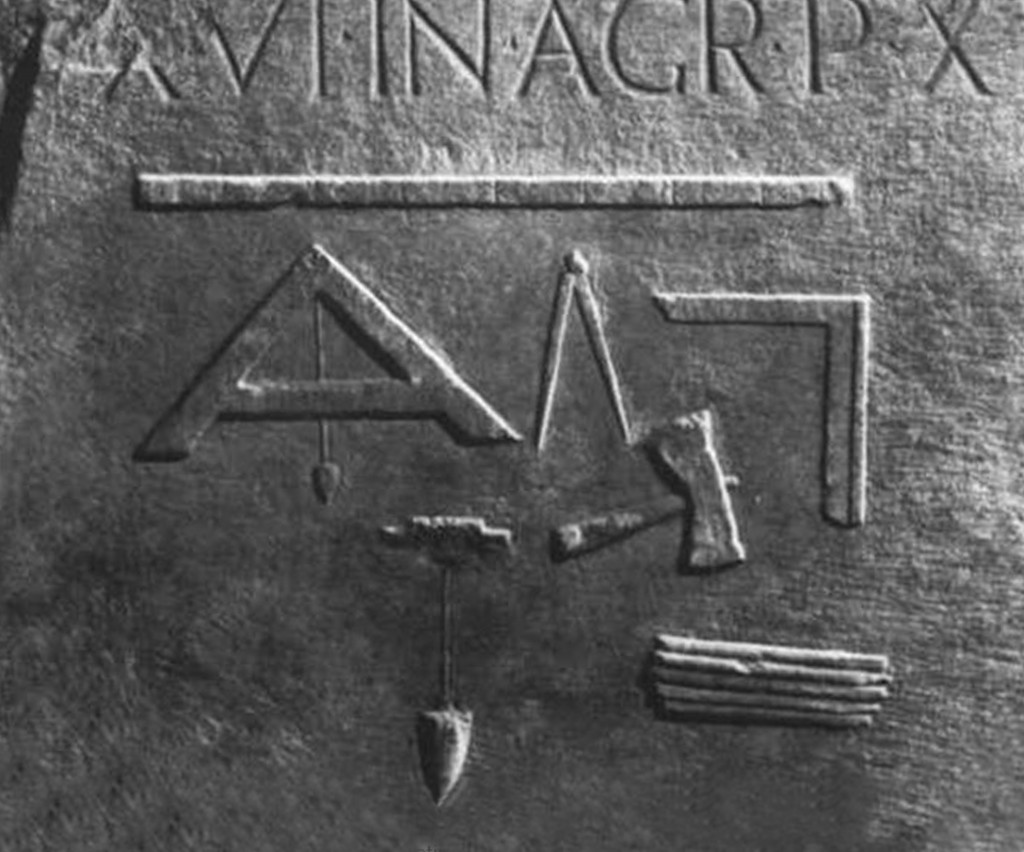

“Compass or divider” Roman, Bronze ( 191mm )

“Compass or divider” Roman, Bronze ( 191mm ) Ancient Roman Bronze Rare Architects Geometrical Compass, elegantly decorated and in fantastic condition still usable.

Ancient Roman Bronze Rare Architects Geometrical Compass, elegantly decorated and in fantastic condition still usable.

Alfius Statius, “Funeral Monument”.

Alfius Statius, “Funeral Monument”.

“Canonical” figurines

“Canonical” figurines

“Cycladic Idol” ( Statuette of a woman ), circa 2600B.C.~ 2400 B.C.

“Cycladic Idol” ( Statuette of a woman ), circa 2600B.C.~ 2400 B.C.

Cycladic female figurine, Marble on Paros

Cycladic female figurine, Marble on Paros

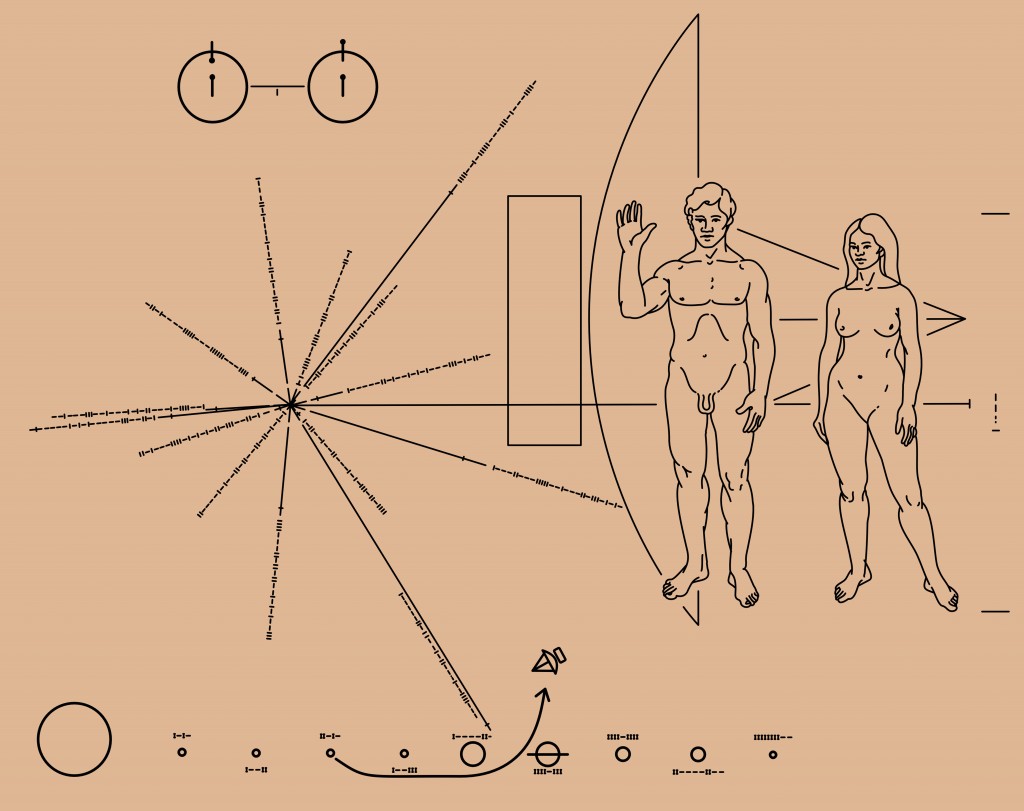

“The illustration on The Pioneer plaque”, NASA

“The illustration on The Pioneer plaque”, NASA

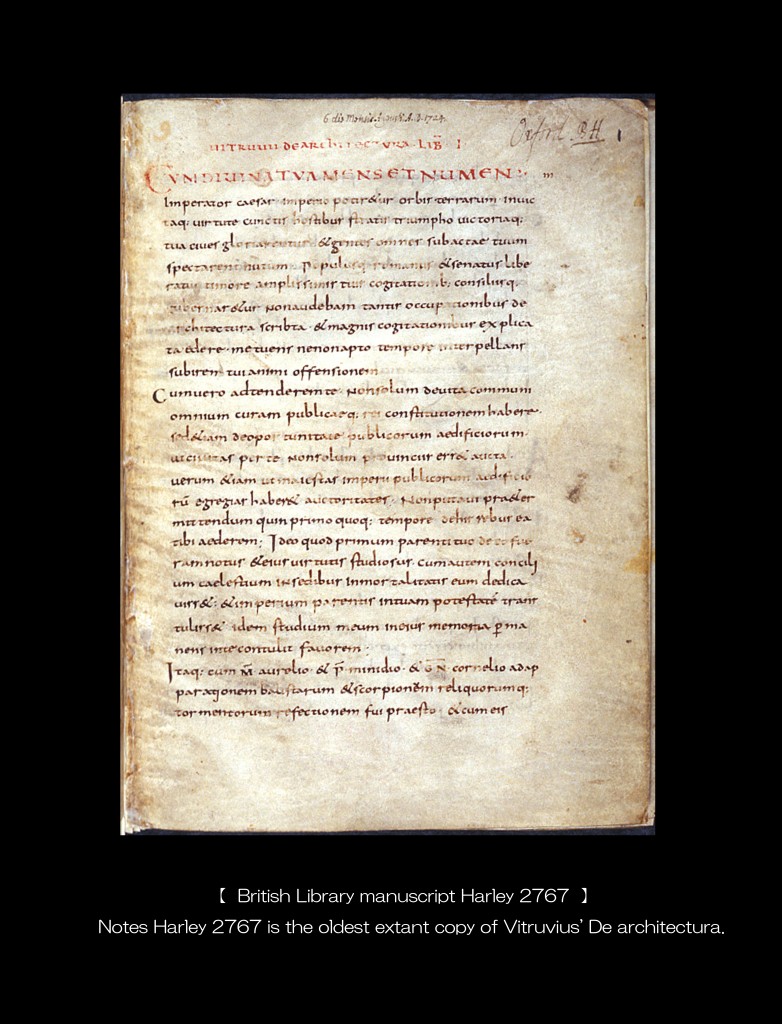

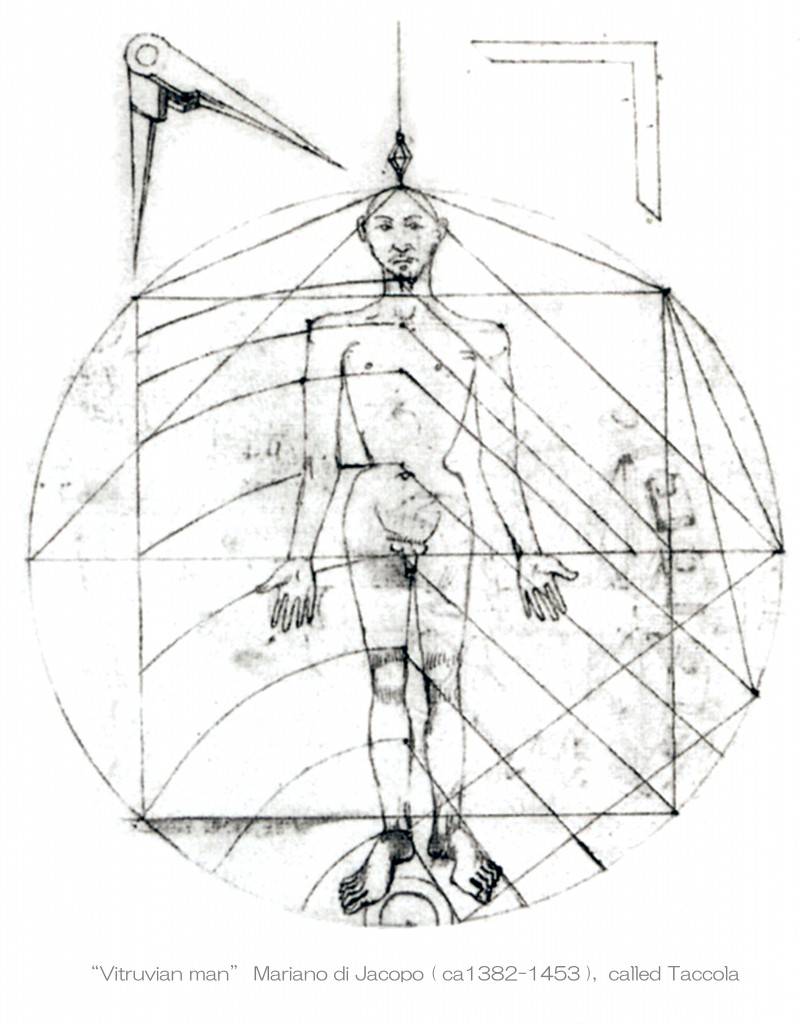

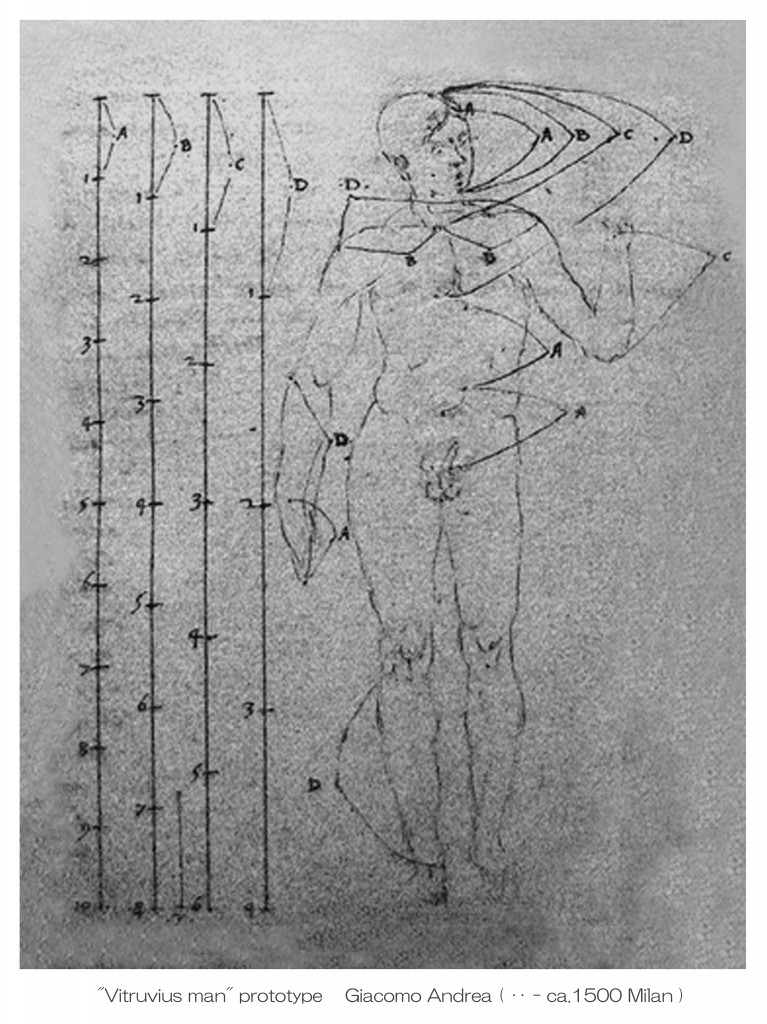

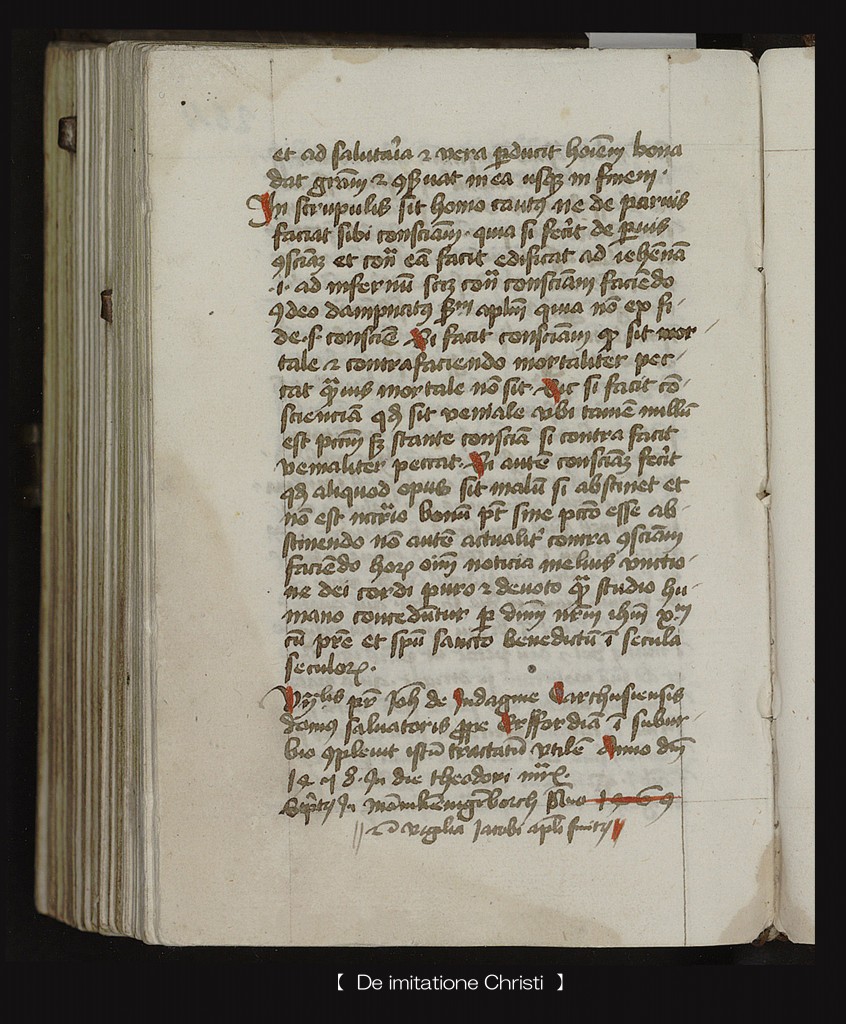

Vitruvius, “De architectura”, Marcus Vitruvius Pollio ( circa 80B.C.~15B.C. ), Roman Republic

Vitruvius, “De architectura”, Marcus Vitruvius Pollio ( circa 80B.C.~15B.C. ), Roman Republic

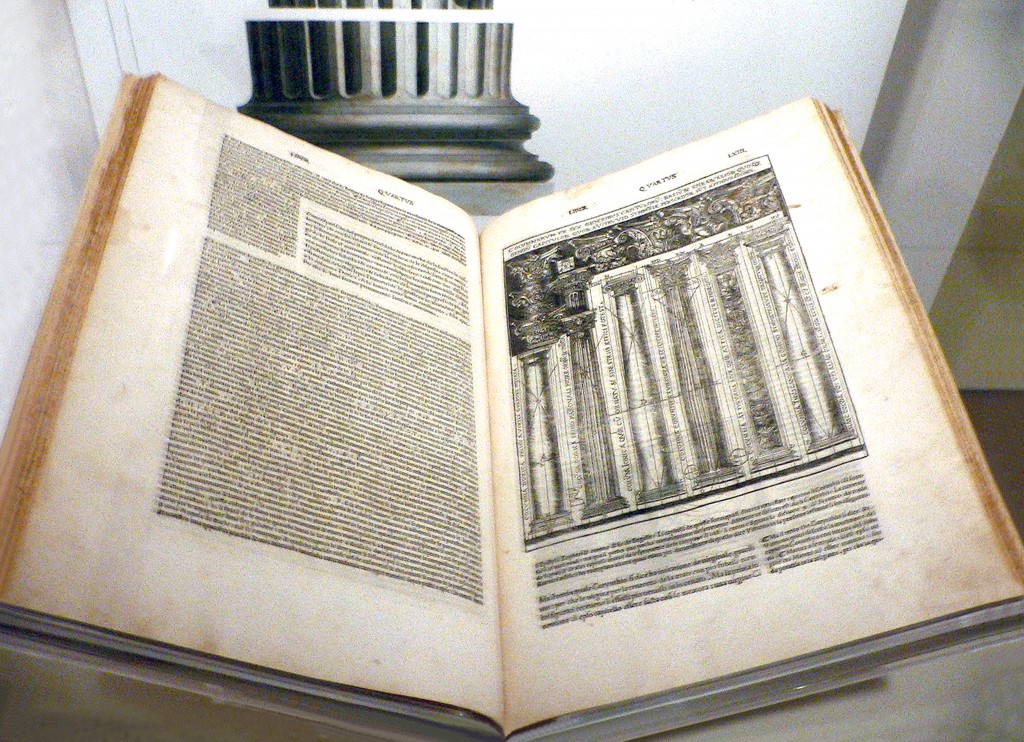

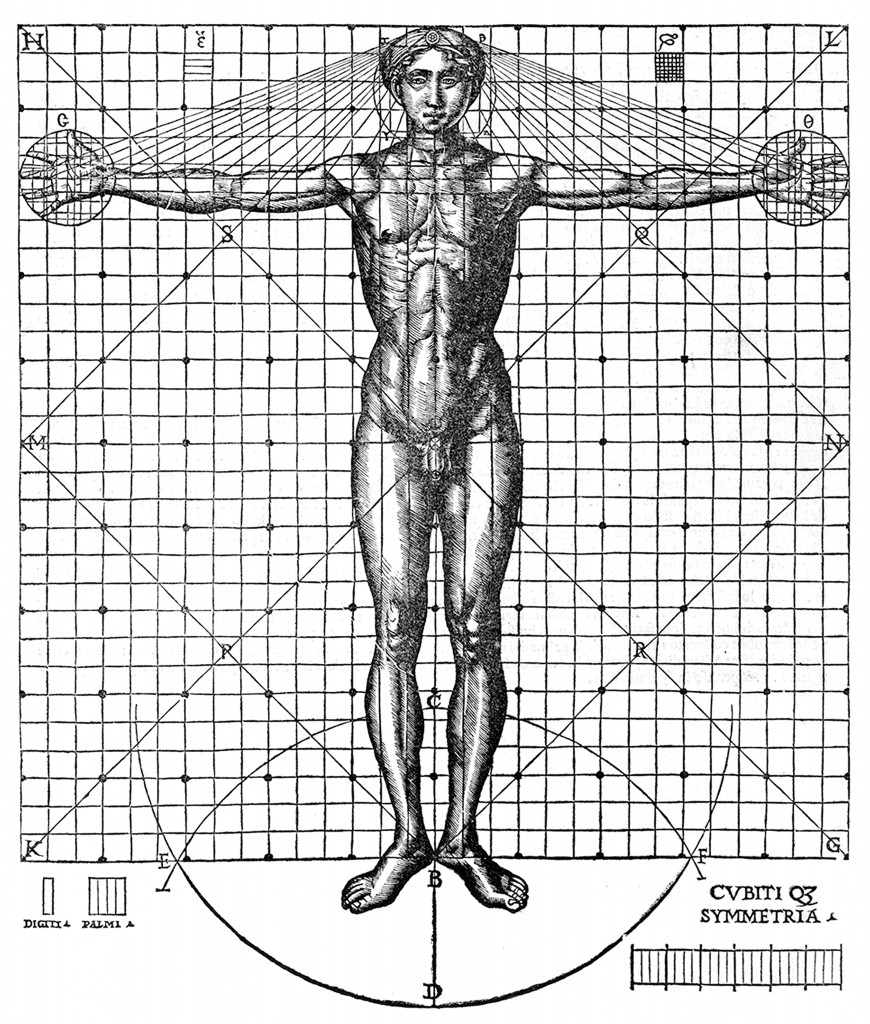

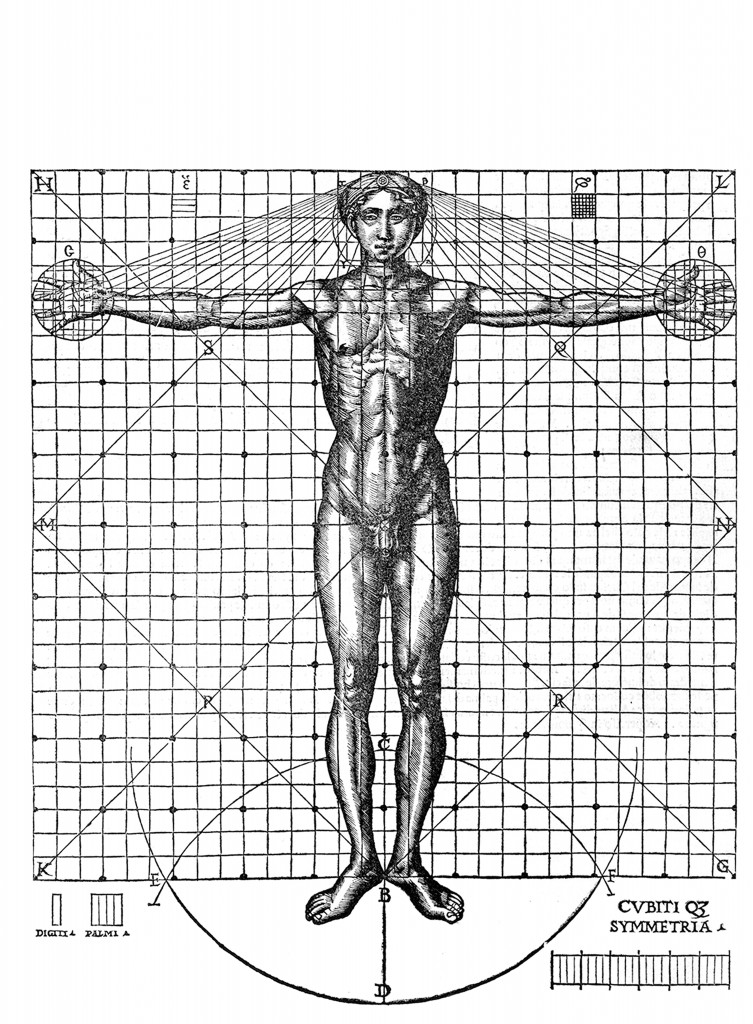

“De Architectura”, Vitruvius. by Cesare di Lorenzo Cesariano ( 1475-1543 ), printed in Como in 1521年刊

“De Architectura”, Vitruvius. by Cesare di Lorenzo Cesariano ( 1475-1543 ), printed in Como in 1521年刊

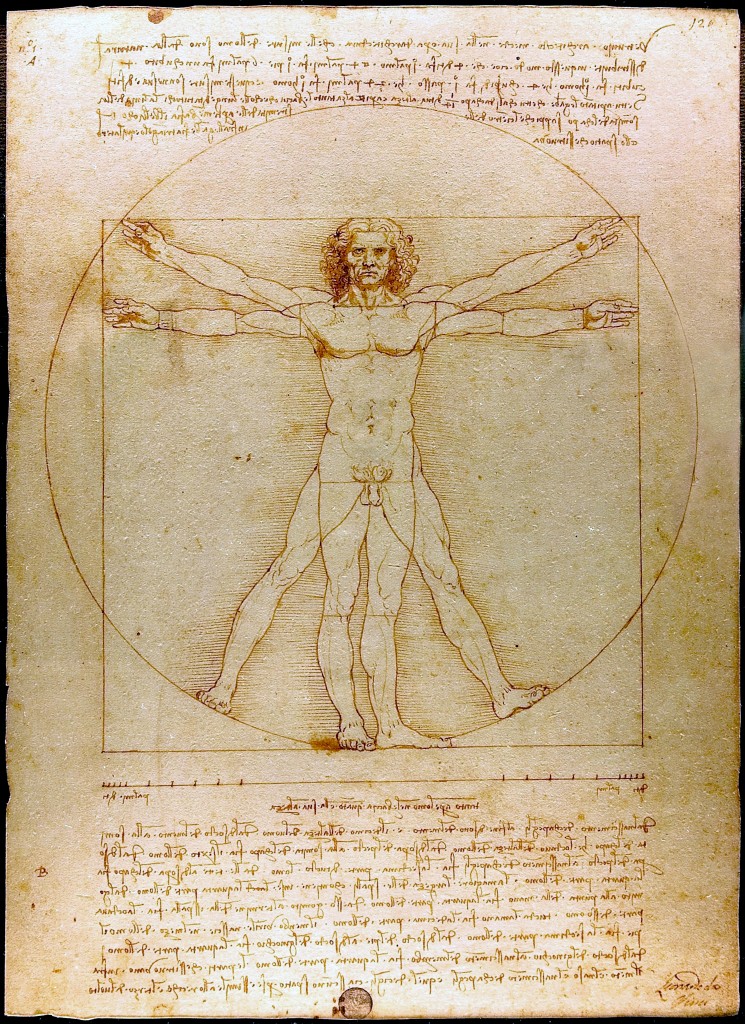

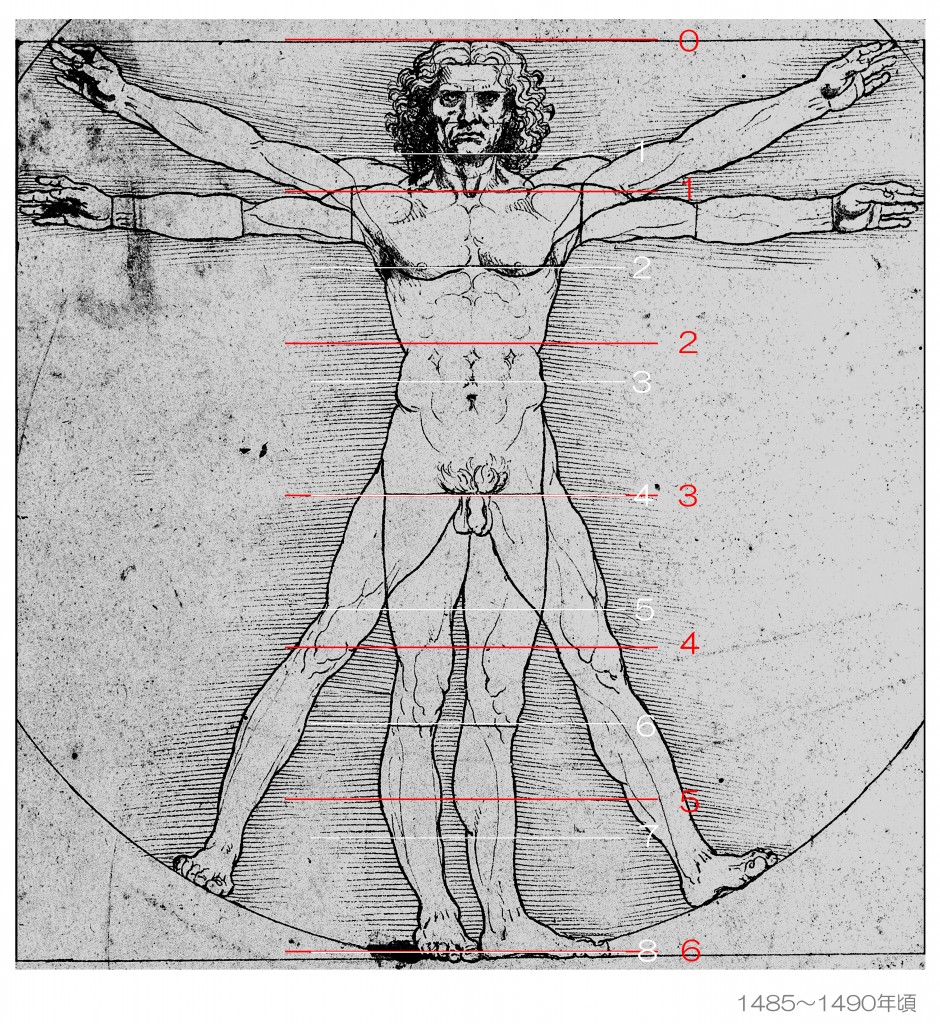

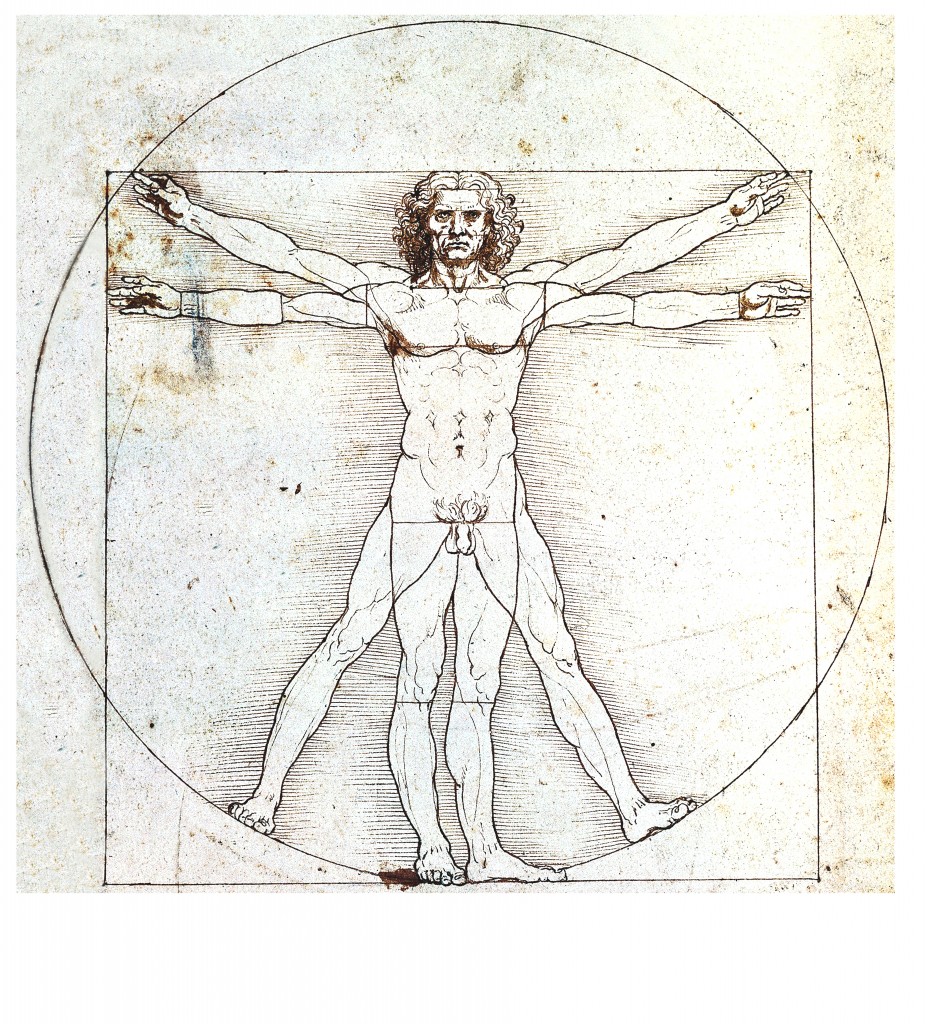

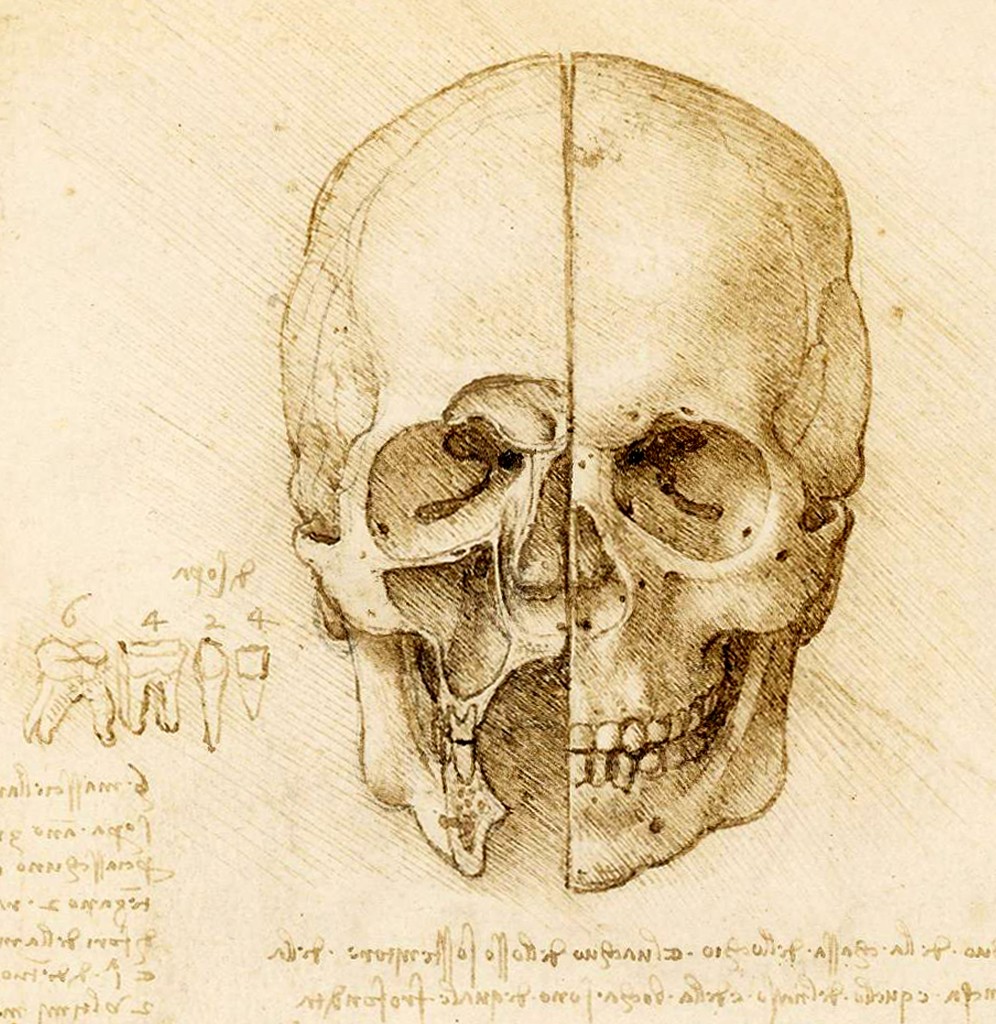

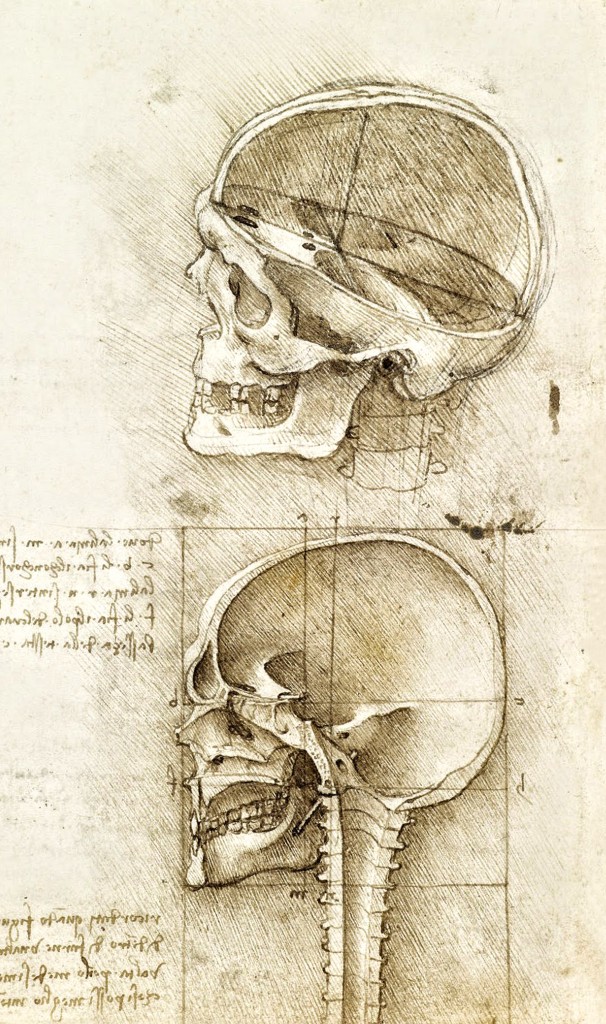

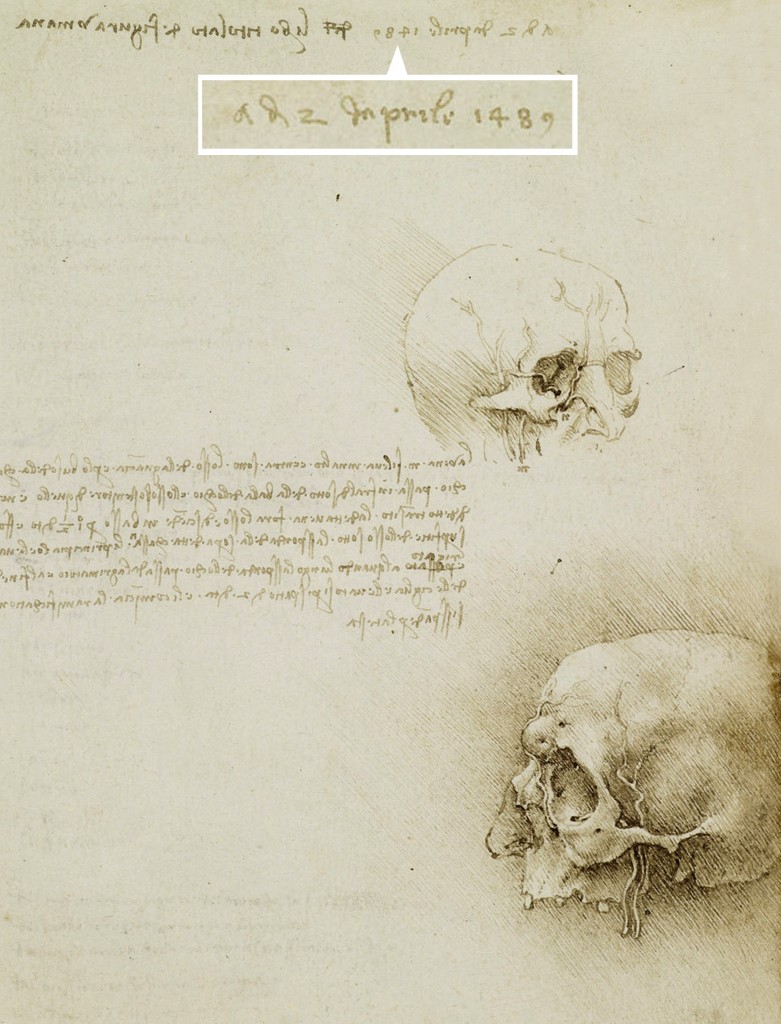

『 ウィトルウィウス的人体図 』1485年~1490年頃 ( Leonardo da Vinci 1452-1519 )

『 ウィトルウィウス的人体図 』1485年~1490年頃 ( Leonardo da Vinci 1452-1519 ) この『 ウィトルウィウス的人体図 』は、よく見ると 縦線や横線で分割線がいれられ、

この『 ウィトルウィウス的人体図 』は、よく見ると 縦線や横線で分割線がいれられ、

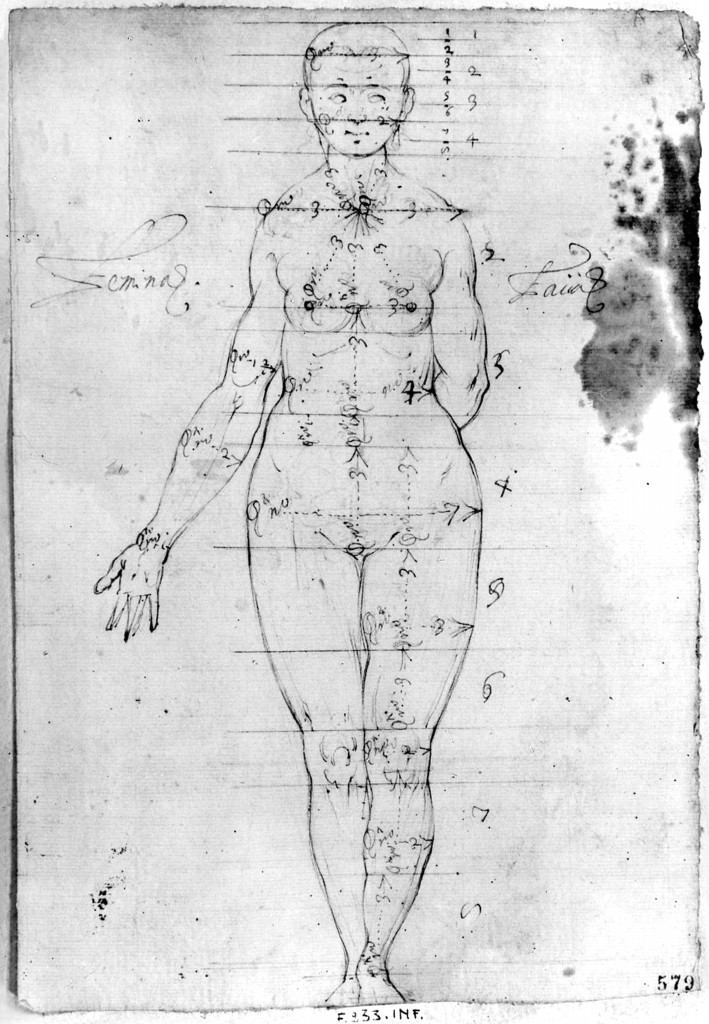

“Human Proportions ( Menschlicher Proportion )”

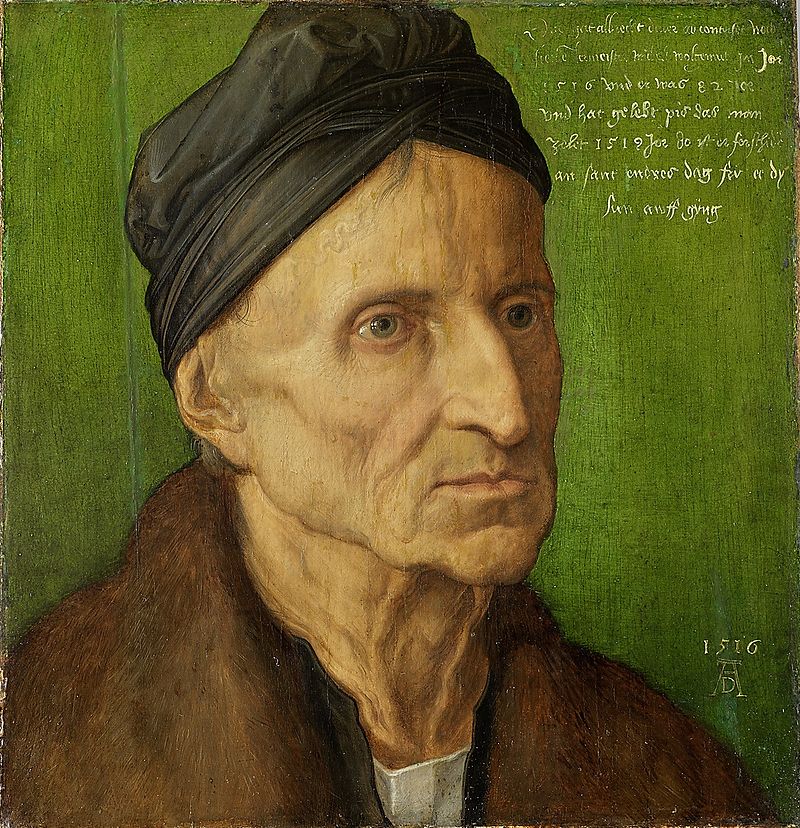

“Human Proportions ( Menschlicher Proportion )” 『 父親、 Albrecht Dürer ( 1427-1502 ) の肖像画 』

『 父親、 Albrecht Dürer ( 1427-1502 ) の肖像画 』 『 母親の肖像画 』( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )、by Albrecht Dürer (1471-1528 )、1490年

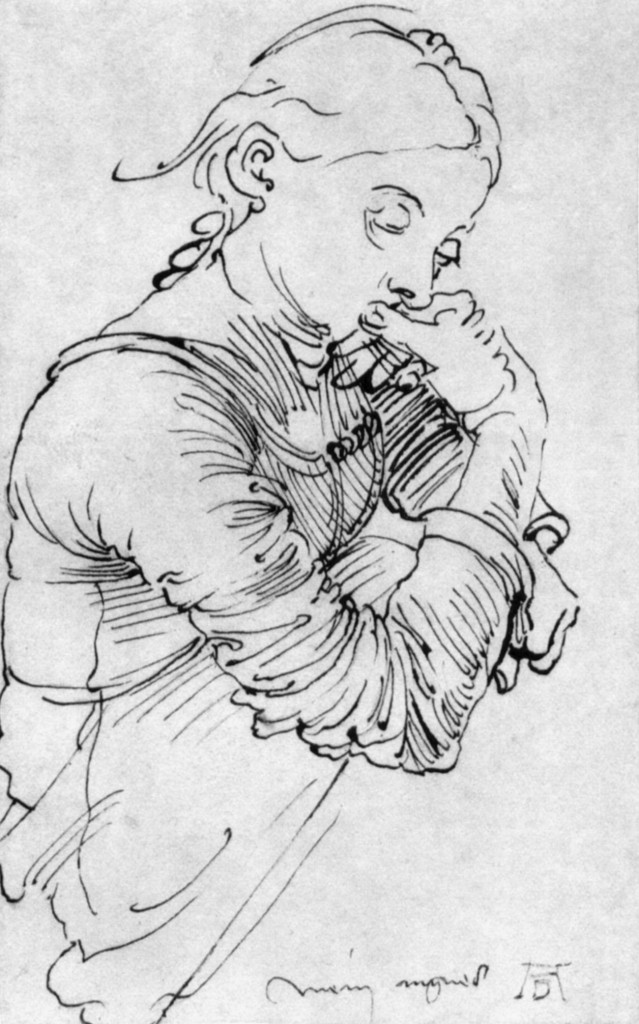

『 母親の肖像画 』( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )、by Albrecht Dürer (1471-1528 )、1490年 “13歳の自画像” ( 紙にメタルポイント )

“13歳の自画像” ( 紙にメタルポイント ) “Portrait of Michael Wolgemut” ( 板、テンペラ、油彩 )

“Portrait of Michael Wolgemut” ( 板、テンペラ、油彩 ) “22歳の自画像”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1493年

“22歳の自画像”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1493年

“Agnès, in Dutch clothing”、Agnes Dürer née Frey ( 1475-1539 )

“Agnès, in Dutch clothing”、Agnes Dürer née Frey ( 1475-1539 ) “Self Portrait ( 26歳 )”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1498年

“Self Portrait ( 26歳 )”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1498年 “Self Portrait ( 28歳 )” ( 菩提樹材 Tilia sp.、油彩 67.1 x 48.9 cm ) Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1500年

“Self Portrait ( 28歳 )” ( 菩提樹材 Tilia sp.、油彩 67.1 x 48.9 cm ) Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1500年

“Praying Hands”, pen-and-ink drawing 1508年頃

“Praying Hands”, pen-and-ink drawing 1508年頃 “Albrecht Dürer’s House” in Nuremberg

“Albrecht Dürer’s House” in Nuremberg “Melencolia I” 1514年 Albrecht Dürer ( 1471-1528 ), engraving 242mm×191mm Albertina Museum in Vienna

“Melencolia I” 1514年 Albrecht Dürer ( 1471-1528 ), engraving 242mm×191mm Albertina Museum in Vienna “63歳の母 ( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )”、( 紙に木炭、42.1×30.3cm、ベルリン国立美術館 )

“63歳の母 ( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )”、( 紙に木炭、42.1×30.3cm、ベルリン国立美術館 )

ヴァルトブルク城に残るルターの部屋 ( Wartburg Lutherstube )

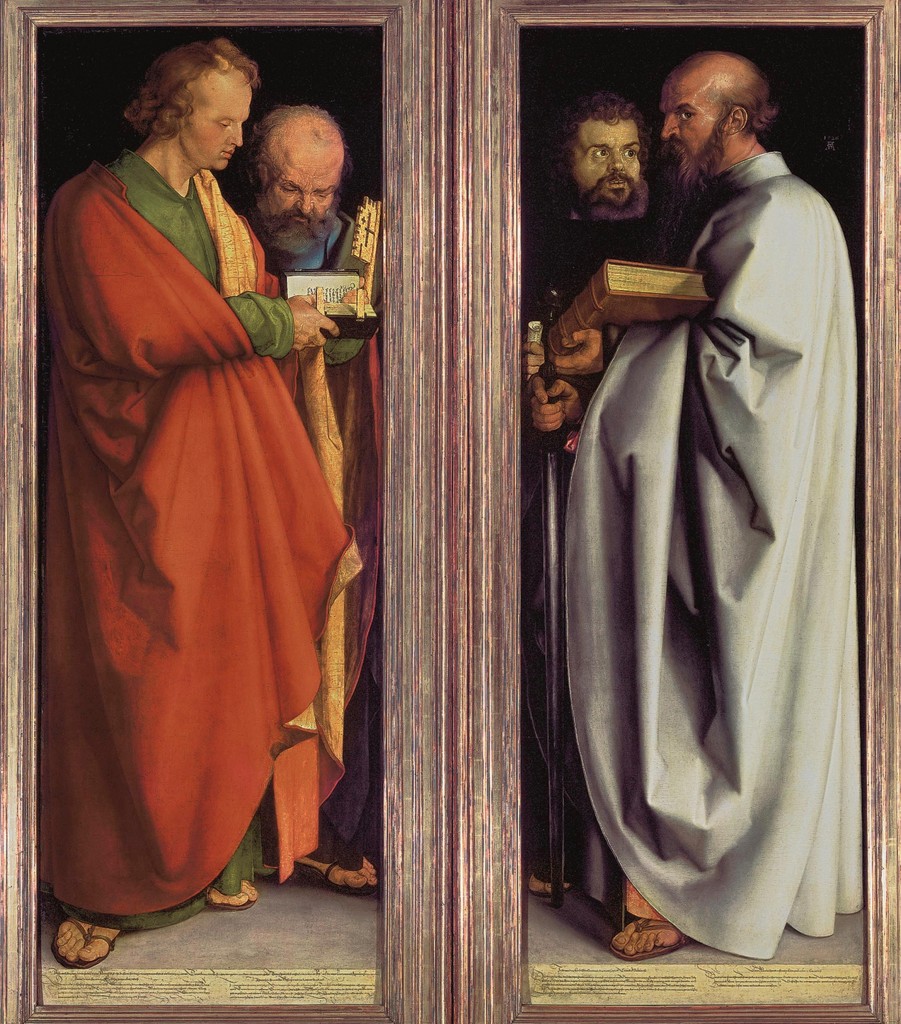

ヴァルトブルク城に残るルターの部屋 ( Wartburg Lutherstube ) “The Four Apostles” ( 板、油彩 Each picture 204 × 74 ) 、1523年~1526年、Albrecht Dürer ( 1471-1528 )

“The Four Apostles” ( 板、油彩 Each picture 204 × 74 ) 、1523年~1526年、Albrecht Dürer ( 1471-1528 )